Ausgangspunkt der erneuten Behandlung der bildlichen Wiedergabe der Suhäer und des von Menschen gezogenen Wagens in neuassyrischer Zeit war die Publikation der Bronzetore des Assurnaṣirpal II. aus Balawat (Barnett Reference Barnett, Curtis, Davis, Howard and Walker2008); mehrfach ist auf ihnen der Tribut von Sūḫu dargestellt. In Teil 1 „Darstellungen der Suḫäer und weiterer Nachbarn der Assyrer im 9. Jh.” (Braun-Holzinger Reference Braun-Holzinger2018) wurde gezeigt, daß die Assyrer ihre Nachbarn durchaus unterschiedlich wahrnahmen, daß jedoch die Suḫäer ihnen selbst äußerst ähnlich waren. Nur sie empfängt der Herrscher im Thronwagen, der im folgenden ausführlicher behandelt werden soll.

Auf neuassyrischen Reliefs, auf einer Wandmalerei aus Til Barsip, auf den Bronzebändern des Tempel-Tors von Balawat des Assuranṣirpal II. und auf einigen Siegeln des 9. Jh.s wird ein Wagen dargestellt, der von Menschen gezogen wird und im deutschen Sprachgebrauch meist als Thronwagen bezeichnet wird.Footnote 1 Auf der Bodenplatte des Wagens ist ein Thron – meist mit Fußbank – angebracht. Die Deichsel setzt an der Bodenplatte an und biegt sich nach oben, an ihrem oberen Ende ist das Joch befestigt, das mit Seilen mit der Bodenplatte verbunden ist; der Wagen kann so von zwei Personen gezogen werden. Auf Reliefs des Sanherib und Assurbanipal kann dann auch auf der Bodenplatte ein Wagenkasten montiert sein, in dem der Herrscher stehend wie auf seinem Kriegs- oder Jagdwagen transportiert wird.Footnote 2

Dieser von Menschen gezogene Wagen ist selten dargestellt, da er hauptsächlich im Palastbereich und dessen näherer Umgebung, in der Residenzstadt oder auch in Parks eingesetzt wurde, Areale, die in neuassyrischer Zeit kaum zur Darstellung kamen. Im freien Gelände kommt er nur ausnahmsweise zum Einsatz.

Schwierig zu deuten sind Siegeldarstellungen, auf denen ein vor Menschen gezogener Wagen dargestellt ist. Es handelt sich um Ritualszenen, auf denen Rohrgebäude, wie sie aus Texten gut bekannt sind, eine wichtige Rolle spielen. „Thronwagen” sind jedoch in diesen Texten nicht erwähnt.

Darstellungen von Thronwagen auf Reliefs, Wandmalereien und Bronzetoren

Assurnaṣirpal II.

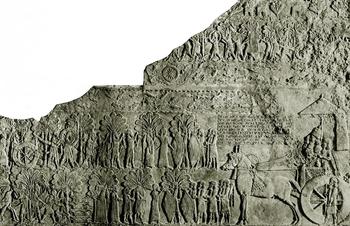

Die frühesten Belege eines Thronwagens finden sich auf dem Tempel-Tor des Assurnaṣirpal II. in Balawat (s.o.). Vier durch Inschriften gesicherte Darstellungen eines Tributzugs von Sūḫu sind durch die Veröffentlichung der Balawat-Tore des Assurnaṣirpal bekannt: Palast-Tor R 7; Tempel-Tor L 6 (Abb. 1). R 1. R 3; R 6 (Abb. 2) sehr ähnlich wie L 6, jedoch ohne Beischrift.Footnote 3 Im Gegensatz zu den Reliefs des Nordwest-Palasts werden die Suḫäer auf diesen Toren nie im Kampf oder als Gefangene dargestellt, sondern stets als Tributbringer, wie wenig später auf dem schwarzen Obelisken des Salmanassar (vgl. Braun-Holzinger Reference Braun-Holzinger2018). Wie schon auf den Reliefs sind die Leute von Sūḫu barhäuptig; sie tragen lediglich ein Haarband, das lange Hemd ohne Mantel, die einfacheren Lastenträger den kurzen Rock. Nur auf Tempel-Tor R 6 könnte man einen kurzen Schal vermuten, wie er ebenfalls von den Assyrern getragen wird, jedoch nur ausnahmsweise bei den Fremden belegt ist (s. Braun-Holzinger Reference Braun-Holzinger2018: 37).Footnote 4

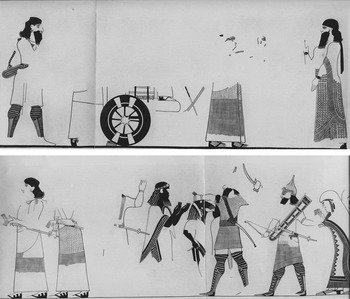

Abb. 1. Balawat, Tempeltor des Assurnaṣirpal, L6 (Barnett u.a. Reference Barnett, Curtis, Davis, Howard and Walker2008: Abb. 68)

Abb. 2. Balawat, Tempeltor des Assurnaṣirpal, R6 (Barnett u.a. Reference Barnett, Curtis, Davis, Howard and Walker2008: Abb. 84)

Auf Palast-Tor R 7 ist der Herrscher von Sūḫu nicht genannt; es handelt sich um den Tributempfang im Feld nach einem Sieg; der Herrscher steht unter seinem Sonnenschirm, er ist gerade dem Kriegswagen entstiegen, dem ein behelmter Reiter folgt; es fehlt dementsprechend auch die Angabe von Architektur.Footnote 5

Bei den drei anderen Darstellungen handelt es sich nicht um einen Feldzugstribut; zwei Mal nimmt Assurnaṣirpal im Thronwagen sitzend Tribut entgegen: Auf Tempel-Tor L 6 (Abb. 1) ist es der Tribut des Kudurru von Sūḫu, der von einer besonders langen Reihe von Tributbringern gebracht wird, es fehlt jedoch der übliche Anführer mit geballt erhobenen Händen. Der Tributzug wird vom Heranwinker eingeführt, vor dem zwei weitere Beamte im langen Gewand stehen. Der Thronwagen wird ebenfalls von zwei Beamten gezogen, an zwei Seilen. Hinter dem Thronwagen stehen der Wedel- und Tuchträger, gefolgt von zwei Bogenträgern im langen und zwei im kurzen Gewand. Sehr ähnlich ist die Darstellung auf Band R 6 (Abb. 2, ohne Beischrift); hier trägt das Gefolge des Herrschers ausschließlich das lange Hemd. Nichts deutet auf ein unmittelbar vorhergegangenes kriegerisches Ereignis hin.

Auf beiden Bändern thront der Herrscher vor ‒ oder eher in (vgl. Anm. 8) ‒ seiner Stadt, die am Wasser liegt und die durch Laibungstiere charakterisiert wird; zum Versuch einer Identifikation mit Nimrud (s. Braun-Holzinger Reference Braun-Holzinger2018: 54 Abb. 22b.c). Auf Band R 1 ist wiederum der Tribut des Kudurru von Sūḫu genannt; die Personenabfolge ist sehr ähnlich wie auf L 6, der Herrscher steht allerdings ohne Wagen unter dem Sonnenschirm. Die Stadt, auf einer flachen Erhöhung, ist ausnahmsweise benannt: Balawat (Braun-Holzinger Reference Braun-Holzinger2018: 54 Abb 22a).Footnote 6

Der Tribut von Sūḫu (in der Beischrift nur noch Sūhu zu lesen) auf Tempel-Tor R 3 wird wiederum vor/in einer stattlichen Stadt auf mehreren Hügeln entgegengenommen; zum Vorschlag, hier Assur zu erkennen, vgl. Braun-Holzinger (Reference Braun-Holzinger2018: 54f. mit Abb. 22d); allerdings fehlt der Herrscher mit seinem Gefolge, die Lücke läßt jedoch keinen Platz für Anführer mit erhobenen Händen. Auf all diesen Tributszenen vor wahrscheinlich assyrischen Städten fehlen also jeweils die hochrangigen leicht gebeugten Anführer, die bei einem Tribut aus Sūḫu, der nach Assyrien geliefert wurde, auch nicht unbedingt zu erwarten sind.

Die Szenen mit dem Thronwagen sind somit eindeutig als nicht unmittelbar im kriegerischen Kontext zu sehen – abgesehen davon, daß Tribut natürlich stets die Folge von siegreichen Unternehmungen ist; sie zeigen den Herrscher im Bereich seiner Residenz.

Bei diesen Tributdarstellungen von Sūḫu zeigt sich deutlich, daß Annalentexte nicht alle Ereignisse, die bildlich dargestellt wurden, erwähnen. So ist von einem Tribut des Kudurru zumindest nach der 6. Kampagne nicht die Rede.Footnote 7 Balawat (Imgur-Enlil) spielt in den Annalentexten keine Rolle. Daß hier dies Ereignis in Balawat herausgegriffen wird, ist verständlich, denn so wird der Aufstellungsort der Tore mit ins Bild gebracht. Es ist somit auch nicht zu erwarten, daß die anderen Tributszenen sich stets mit Erwähnungen in den Annalen decken.

Wo jeweils der Tribut in den assyrischen Residenzen empfangen wurde, geht aus den Quellen nicht hervor, sicherlich jedoch nicht auf freiem Feld vor der Stadt. Auf assyrischen Reliefs wird nie Geschehen innerhalb von Architektur gezeigt ‒ allenfalls auf den Mauern und ZinnenFootnote 8 ‒, es wird stets Architektur und Geschehen nebeneinander gesetzt, wie im Alten Vorderen Orient seit dem 3. Jt. üblich. Die Darstellungen des Assurnaṣirpal unter Sonnenschirm und auch auf dem Thronwagen weisen daher wohl auf ein freies Areal, am ehesten innerhalb der Palastanlage, hin.

Til Barsip, Palast, Wandmalerei

Auf der Wandmalerei des Palastes von Til Barsip, Raum 24i (Abb. 3)Footnote 9 steht der Thronwagen nicht vor Tributbringern, sondern vor Gefangenen; der Herrscher wird von Kriegern begleitet, es handelt sich also deutlich um eine Szene, die auf eine kriegerische Auseinandersetzung folgte, zu der der Herrscher offenbar nicht im Wagen aufgebrochen ist.

Abb. 3. Til Barsip, Palast, Raum 24 I (Thureau-Dangin, Dunand Reference Thureau-Dangin and Dunand1936: Taf. 51)

Daß der Fremde, der dem Einführenden folgt, nach rückwärtsgewandt ist, ist ungewöhnlich, ebenso daß ein Soldat vor dem Herrscher einen rückwärtsgewandten Fremden mit einem hoch geschwungenen Krummsäbel bedroht; man muß wohl mit einer nicht korrekten Rekonstruktion rechnen.Footnote 10 Es müßte sich um einen Mann mit bittend erhobenen Händen nach links gerichtet handeln, wie er üblicherweise dem Einführer folgt.Footnote 11

Welche Absicht dahinter steckt, in Raum 24 den Herrscher vor Gefangenen einmal auf dem Thron (an der Thronseite des Raums), dem der Streitwagen folgt, darzustellen, und einmal im Thronwagen sitzend (dem Eingang gegenüber), vor den Tributbringern(?) jedoch zwei Mal stehend, läßt sich nicht erkennen, solange wir die Nicht-Assyrer nicht sicher benennen könnenFootnote 12 und nicht wissen, wo die jeweilige Szene sich abspielte und die Rekonstruktion in manchen Details nicht korrekt sein kann.

Sargon, Ḫorsabad, Palast

Auf Reliefs der Fassade L des Sargon-Palasts in ḪorsabadFootnote 13 wird von Assyrern die Ausstattung des Herrschers herbeigetragen: Trinkset, Thronwagen, Thron, Tisch, Wagen und Pferde; es folgen, eventuell für Gäste, Hocker(?), Gefäße und eine Sitzbank. Der Thronwagen (Abb. 4) folgt unmittelbar nach dem Trinkset und noch vor dem Thron, er wird wie das königliche Mobiliar von Beamten im langen Gewand mit Fransenschal getragen. Der Wagen, der erst hinter dem Tisch folgt, wird hingegen von Assyrern im kurzen Hemd getragen, ein weiterer führt die Pferde. Auch dies deutet an, daß der Thronwagen zur Ausstattung innerhalb des Palastareals gehört, im Gegensatz zum Wagen mit den Pferden, für den nicht die hohen Beamten, sondern die Wagen- und Pferdeführer verantwortlich sind. Über die genauere Verwendung gibt dies Relief leider keine Auskunft.

Abb. 4. Ḫorsabad, Palast, Fassade L (Botta, Flandin Reference Botta and Flandin1850: Taf. 16. 17)

Sanherib, Ninive, Südwest-Palast

Ištar-Prozession

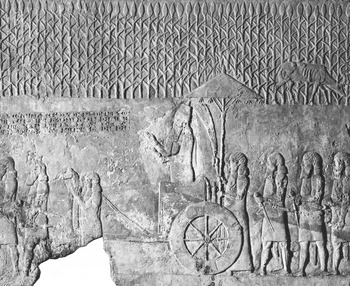

Im Südwest-Palast des Sanherib in Ninive wurden Reliefs eines Prozessionszugs gefunden, die versuchsweise als zwei Seiten einer Passage angeordnet wurden.Footnote 14 Auch wenn deren Lage in der Nähe des Ištar-Tempels und somit auch die übliche Bezeichnung „Ištar-Prozession” für diese Szene reine Vermutung bleiben muß, ist doch klar, daß der sich aufwärts bewegende Zug den Herrscher im Thronwagen mit Gefolge und Soldaten zeigt (Abb. 5), der gegenüberliegenden Zug ebenfalls Soldaten und Musiker, von denen zwei auf Grund ihrer Kopfbedeckungen kultische Funktion inne hatten (Seidl Reference Seidl2003–2005: 643–644), und wahrscheinlich nochmals den Herrscher mit Gefolge.Footnote 15 Das Ziel der Prozession ist unklar; um einen Tribut- oder Gefangenenzug kann es sich nicht handeln, da dem Herrscher der Kronprinz und weitere Assyrer voranschreiten und entgegenkommende Personen nicht zu erwarten sind; eventuell liegt das Ziel tatsächlich außerhalb der Passage, eventuell auch außerhalb des Palastes, aber wohl in unmittelbarer Nähe, wie z.B. der Ištar-Tempel, also in einer Entfernung, die für einen Thronwagen angemessen war. Im Tempel angekommen agierte dann der Herrscher stehend oder auch kniend.

Abb. 5 Ninive, Südwest-Palast, „Ištar-Prozession” (Gadd Reference Gadd1936: Taf. 23)

Lamassu-Transport in Hof VI

Bei dem riesigen Tableau des Lamassu-Transports in Hof VI ist der Herrscher zwei Mal stehend auf dem von Menschen gezogenen Wagen dargestellt (Abb. 6. 7), zwei in vielerlei Hinsicht ungewöhnliche Szenen.Footnote 16 Der Herrscher erscheint nicht mit voller Entourage; lediglich die beiden Wagenzieher und der folgende Wedelträger sind wie üblich im langen Hemd dargestellt. Der von Menschen gezogene Wagen befindet sich weit außerhalb einer Residenz, mitten in einer eher unwegsamen Landschaft, in der der Herrscher nicht im Pferdewagen fahren kann, aber auch nicht als Kriegsherr reitet, in der kein einziges Pferd erscheint; viel wird per Fluß transportiert oder dann weiter mit kleinen Schubkarren.

Abb. 6 Ninive, Südwest-Palast, Hof 6 (Layard Reference Layard1853: Taf. 12)

Abb. 7. Ninive, Südwest-Palast, Hof 6 (Paterson Reference Paterson1915: Taf. 29)

Der Wagen erscheint in zwei Szenen in dem Abschnitt der Landschaft, in dem der Fluß nicht mehr angegeben ist. Einmal, sozusagen auf der Hinreise (nach rechts), überblickt Sanherib die Arbeit am Steinbruch (Abb. 6 slab 63); hinter ihm, nach einer kleinen Lücke, folgen die Lastkarren mit Material für den Lamassu-Transport. Hinter diesen Karren, allerdings wieder nach einer Lücke, ändert sich die Zugrichtung, man bewegt sich nun zurück nach Ninive. Nach links gewendet (Abb. 7 slab 61) steht Sanherib umgeben von den Aufsehern mit Keule. Im oberen Streifen zeigt die Landschaft zunächst Schilfdickicht, nach einer Lücke beginnt dann auch das Wasser mit den Lastkähnen. Auf dem Wasser wird Sanherib wohl zunächst die weitere Rückreise verbracht haben; leider fehlt zunächst der oberste Bildstreifen mit dem Wasser, auf dem das königliche Boot zu vermuten ist, ebenfalls die weiteren Partien, auf denen der Herrscher eventuell auf seinen Wagen umsteigt, mit dem er Ninive erreichen wird. Der ‚StehThronwagen‘Footnote 17 wäre hier daher der Ersatz für den eigentlichen Wagen, in dem der Herrscher ebenfalls stehend fortbewegt wird, den er in unwegsamen Gelände jedoch nicht mit sich führen kann.

Transportszene in Raum 49

Anzuschließen ist ein Relieffragment, für das schon Weidner eine Ergänzung mit ‚Steh-Thronwagen‘ vorgeschlagen hat (Weidner Reference Weidner1939: 88‒90 Abb. 74) und ein weiteres mit den Ziehenden, das Reade als zugehörig hinzufügen konnte und die er beide versuchsweise, aber überzeugend, einer Transportszene in Raum 49 zugeordnet hat.Footnote 18 Hier ist offenbar auch der Transport (Treideltransport) zu Wasser mit einer großen Last dargestellt, bei dem wiederum der ‚Steh-Thronwagen‘ das für den Herrscher adäquate Transportmittel darstellt.

Assurbanipal, Nord-Palast

Vor der Löwenjagd

Vor der Löwenjagd in Raum C wird in Raum AFootnote 19 der Auszug des Herrschers aus dem Palast zur Jagd im (Steh-)Thronwagen in Begleitung des gesamten Jagdgefolges dargestellt (Abb. 8). Der Wagen wird gerade angehalten, wie die beiden nach rückwärtsgewandten Männer verdeutlichen, die das Deichselende unterstützen, so daß der Wagen in waagerechter Position anhalten kann (so eventuell auch bei der Ištar-Passage). Wo der Wechsel vom Thronwagen zum Jagdwagen stattfand, wissen wir nicht. Da es der Aufbruch zu einem ‚kämpferischen‘ Ereignis ist, die Jagd ja stehend im Wagen stattfand, wurde eventuell für diesen speziellen Zweck des Auszugs aus dem Palast der ‚Steh-Thronwagen‘ gewählt.

Abb. 8. Ninive, Nord-Palast Raum A Löwenjagd (Barnett Reference Barnett1976: Taf. 2. 3)

Beutewagen

Zwei Mal ist im Thronsaal M des Nord-Palastes ein erbeuteter Thronwagen dargestellt (Abb. 9; Barnett Reference Barnett1976: Taf. 35); in beiden Fällen wird er getragen, während erbeutete Streitwagen stets gezogen werden.Footnote 20

Abb. 9. Ninive, Nord-Palast Thronraum M (Gadd Reference Gadd1936: Taf. 26)

Im unteren Register ist die babylonische Beute, insbesondere der Besitz des Šamaš-šuma-ukīn mitsamt seinen RegaliaFootnote 21 dargestellt und auch in der Beischrift aufgeführt (Barnett Reference Barnett1976: 47);Footnote 22 Bild und Text stimmen hier überein, der Thronwagen, deutlich ein ‚Steh-Thronwagen‘, wird explizit erwähnt als gišša-šá/šad-da-di [ru]-kub EN-ti-šu, Footnote 23 im Unterschied zum ihm folgenden Streitwagen gišGIGIR.

Im oberen Register wird die Beute einer eroberten elamischen Stadt weggetragen. Daß es sich um einen elamischen Wagen handelt, wird an der Zahl der Speichen deutlich, wie schon Reade festgestellt hat (Reade Reference Reade1976: 104);Footnote 24 er vermutet hier überzeugend die Eroberung von Susa 646 mit der entsprechenden königlichen Beute, wie sie der babylonischen Beute darunter entspricht. Es handelt sich deutlich um einen ‚Sitzthronwagen‘.

Zusammenfassung zum Thronwagen

Der Thronwagen gehört spätestens seit Assurnaṣirpal II. zur Ausstattung des Herrschers, wird in einigen Fällen in Text (vgl. Anm. 23) und Bild (Abb. 4. 9) sogar vor dem Streitwagen genannt oder abgebildet. Zunächst ist er nur in seiner Ausführung als ‚Sitzthronwagen‘ belegt, in Situationen, in denen der Herrscher sonst sitzend, stehend oder im Streitwagen stehend erscheinen kann: beim Empfang von Tribut in der Residenz (Assurnaṣirpal, Balawat, Tempel-Tor); auf Feldzügen wird er, falls die Darstellungen bei Salmanassar III., Sargon und Sanherib repräsentativ sind, nicht mitgeführt, im Gegensatz zum Thron.Footnote 25

Erst beim Lamassu-Transport, bei dem weder Wagen noch Pferde zum Einsatz kamen, wird als Ersatz für den Streitwagen der ‚Steh-Thronwagen‘ eingesetzt, in diesem Fall wurde er vermutlich streckenweise per Schiff transportiert.

Auf die Beförderung des Herrschers vom Palast zu nahegelegenen Orten weisen die sog. Ištar-Prozession des Sanherib und die Löwenjagd des Assurbanipal hin, der ‚Sitzthronwagen‘ führt ihn zu einem ‚kultischen‘ Ereignis, der ‚Steh-Thronwagen‘ zur Jagd.

Darstellungen von Thronwagen und Rohrhütten auf Siegeln

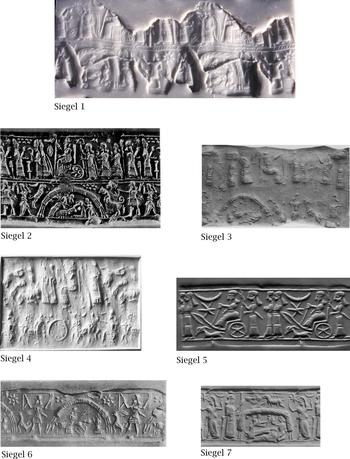

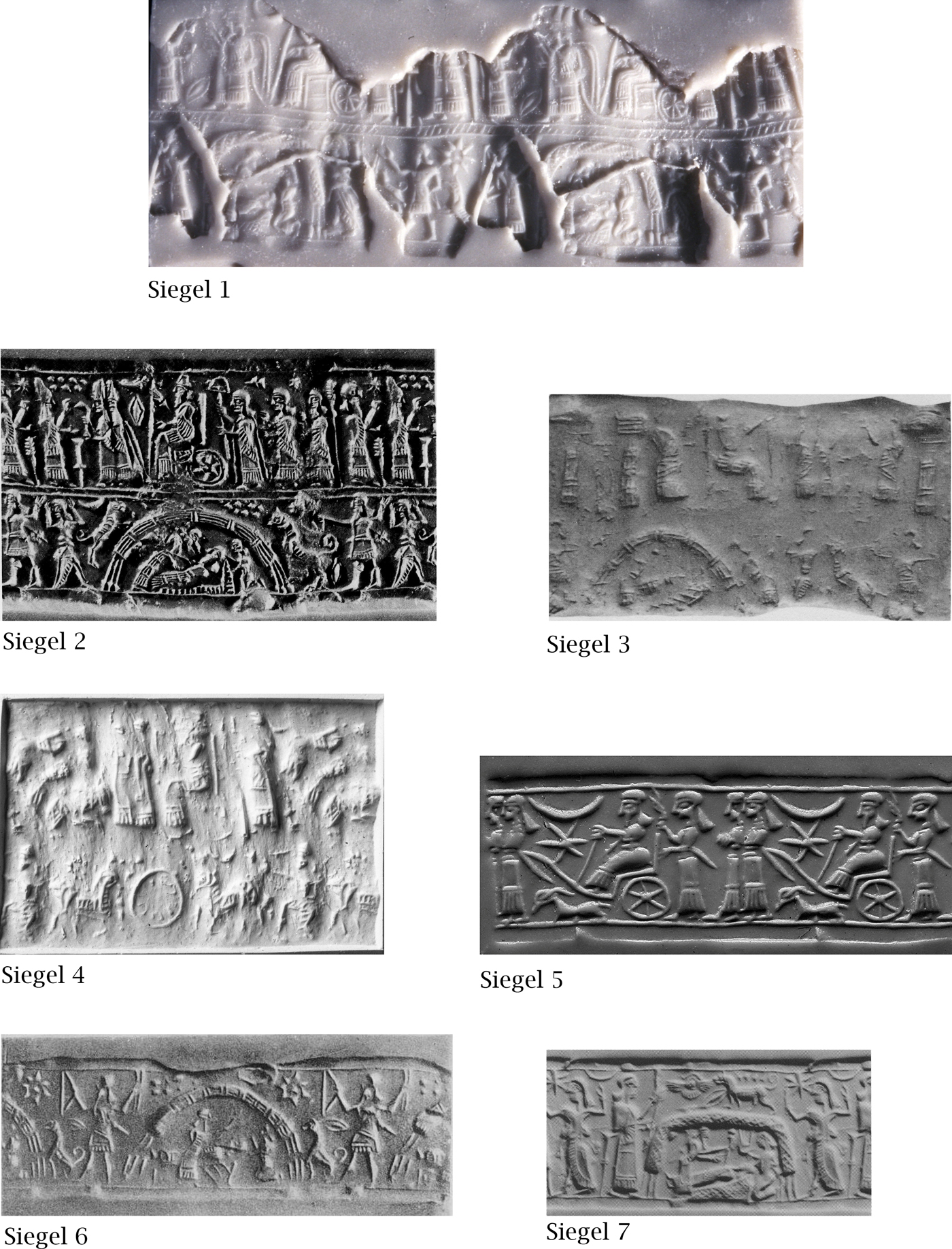

Vier zweiregistrige Siegel (Abb. 10, Siegel 1‒4)Footnote 26 zeigen oben eine Thronwagenszene, unten wahrscheinlich eine Krankenszene mit Beschwörung. Die Szenen auf Siegel 1 aus Nimrud und Siegel 2 aus dem Kunsthandel sind sorgfältig ausgeführt und stimmen weitgehend überein. Siegel 3 und 4 zeigen etwas abweichende Szenen, stark vergröbert und in manchen Details kaum ausgeführt oder abgerieben(?).

Abb. 10: Siegel 1, Nimrud; mit freundlicher Genehmigung von Lamia al-Gailani Werr. – Siegel 2, Kunsthandel (Williams Forte Reference Williams-Forte and Muscarella1981: Nr. 86) © Bible Lands Museum Jerusalem. – Siegel 3, Kunsthandel (von der Osten Reference von der Osten1934: Nr. 407). – Siegel 4, Kunsthandel. © National Museum of Denmark. – Siegel 5, Tell Halaf. © Tell Halaf-Project, Foto: Laura Simons. – Siegel 6, Tell Halaf (Hrouda Reference Hrouda1962: Taf. 23 Nr. 9). – Siegel 7, Kunsthandel (Teissier Reference Teissier1984: Nr. 231).

Obere und untere Szene gibt es auch einzeln: die obere mit Thronwagen bisher nur ein Mal, aus Tell Halaf (Abb. 10, Siegel 5), die untere einmal ebenfalls aus Tell Halaf (Abb. 10, Siegel 6), eine zweite stammt aus dem Kunsthandel (Abb. 10, Siegel 7).Footnote 27

Williams-Forte (Reference Williams-Forte and Muscarella1981: Nr. 86) hat diese Siegel zusammengestellt, soweit sie damals bekannt waren (Abb. 10, Siegel 2. 3. 4. 6); ausgehend von dem in manchen antiquarischen Details nicht völlig korrekten Siegel 2 gibt sie eine ausführliche und weitgehend überzeugende Beschreibung und Interpretation der Siegelszenen. Das Siegel 1 aus Nimrud, das einzige zweiregistrige, das nicht aus dem Kunsthandel stammt, wurde erst später gefunden.Footnote 28 Sie nennt das Gefährt im oberen Register “portable throneˮ oder “wheeled throneˮ (Willims-Forte Reference Williams-Forte and Muscarella1981: 129–130), eine Bezeichnung, die für dies Gefährt auf Siegeln zutreffender ist als Thronwagen.

Obere Szene

Die Thronwagenszene auf Siegel 1 (Nimrud) entspricht im Aufbau weitgehend den oben besprochenen Thronwagenszenen der Palastreliefs: Zwei Männer im Gewand assyrischer Beamter, allerdings mit hohen Hüten, wie sie sonst das Kultpersonal trägt (vgl. Abb. 10; Seidl Reference Seidl2003–2005: 643–644), ziehen an zwei Seilen, die über ihre Schultern geführt sind, einen Thronwagen; das Ende der hochgebogenen Deichsel oder ein kurzes Joch sind nicht zu sehen. Dies entspricht den Darstellungen ab Tiglatpilesar III., da die Ziehenden dicht nebeneinander stehen, nicht gestaffelt hintereinander wie auf dem Balawat-Tor, und das Rad acht Speichen aufweist. Vom Thronenden auf einfachem Hocker mit Rückenlehne (so auch auf Abb. 10, Siegel 2) ist nur der Unterkörper erhalten; sein Gewand entspricht weitegehend dem Gewand der Beamten: ein Hemd, allerdings nicht glatt mit einem unterem Fransenabschluß, sondern zweifach gestuft; der Fransenschal ist über die linke Schulter geführt; es handelt sich eindeutig nicht um einen Herrschermantel. Der Thronende hält einen langen Stab (so auch auf Abb. 10, Siegel 2. 3. 5),Footnote 29 wie z.B. auch der Herrscher auf dem Thronwagen auf dem Tempel-Tor des Assurnaṣirpal (s. Abb. 1 und 2, L 6 und R 6).

Direkt hinter dem Wagen steht ein weiterer Beamter, dessen Oberkörper nicht erhalten ist, das hintere herabhängende Ende des über die Schulter gelegten Tuchs ist noch zu sehen (vgl. Siegel 2); hinter ihm sind noch Reste einer Standarte erkennbar, eventuell handelt es sich um den Spaten des Marduk; es folgen zwei weitere Beamte, deren Köpfe ebenfalls fehlen.

Ziel des Zuges ist ein dem Wagen zugewandter Beamter; da sein Kopf fehlt, bleibt es unklar, ob er mit Hut zu ergänzen ist (so auf dem Siegel 2, eventuell auch auf 3). Er hält in der vorgestreckten Rechten einen kurzen konischen Gegenstand (Becher?), die erhobene linke scheint leer. Zu seinen Füßen schwebt ein rautenförmiges Objekt, darüber noch ein kleineres. Unklar bleibt die Funktion des hohen Stabs hinter ihm, von dem eventuell ein Band herabhängt,Footnote 30 seine Bekrönung fehlt. Er dient hier als Szenentrenner.

Siegel 2 zeigt die gleiche Personenfolge wie Siegel 1, allerding steht zusätzlich zu dem Beamten, der den Zug empfängt und bei dem die hohe Mütze erhalten ist, ein weiterer ohne Mütze. Der Thronende träg die Herrschertiara, der Mann hinter ihm mit dem über die Schulter hängenden Tuch hält einen Sonnenschirm; alle anderen Männer haben die rechte Hand erhoben, die linke vorgestreckt. Der rechte der beiden Ziehenden hält einen Krummstab in der Rechten. Zwischen den Ziehenden und dem Mann gegenüber steht das Symbol des Nabû, der Griffel (bei Siegel Nr. 1 eine Raute); zwischen den beiden nach rechts gewandten Männern steht ein kurzer Stab mit gefächertem Ende, hinter ihnen ein hoher Stab, mit ebenso gefächertem Ende, als Bildtrenner.Footnote 31 Die Raute schwebt vor dem Thronenden. Zwischen den Köpfen schweben Stern, Sibitti, Mondsichel (die auch bei Siegel Nr. 1 erhalten) und zwei keilförmige Zeichen. Das Rad hat nur sechs Speichen.

Siegel 3 ist so undeutlich, daß es sich nur durch die besser erhaltenen erklären läßt: Der Zug geht ausnahmsweise nach rechts, die Personenfolge ist verkürzt, hinter dem Wagen folgt nur eine Person. Vor dem Wagen stehen zwei Personen Rücken an Rücken, sie sind so kaum als Ziehende zu erkennen.Footnote 32 Der vordere hält die rechte Hand erhoben, die linke vorgestreckt wie auch der Mann, der ihm gegenüber steht. Ob zwischen diesen beiden Personen kleine Objekte auf dem Boden standen, oder ob es sich um Unregelmäßigkeiten der Bearbeitung handelt, ist ungewiss. Hinter dem Mann, auf den der Zug sich zubewegt, stehen zwei turmartige Gebilde in einem gewissen Abstand, die so an einen Gebäudeeingang erinnern;Footnote 33 die Struktur der beiden Türme mit gebündelten mehrfach umwundenen Stäben/Rohren und ebensolchen Querelementen als oberer Abschluß entspricht jedoch keineswegs der der üblichen zinnenbekrönten Tempel- oder Palasteingänge. Was zwischen ihnen ist, ist unklar. Offensichtlich hat der Siegelschneider nach einer summarisch ausgeführten Vorlage gearbeitet.

Siegel 4 zeigt nur die beiden Ziehenden, eventuell Rücken an Rücken, den ThronendenFootnote 34 und einen weiteren Mann hinter ihm, der eventuell einen Wedel in der rechten Hand hält. Das Ziel scheint eine ähnliche Konstruktion zu sein wie bei Siegel 3, aber die Bündel sind gebogen, die Elemente davor sind völlig unklar.Footnote 35 Nur das schwach zu erkennende Rad unter dem Thron deutet auf einen Wagen hin.

Es gab offensichtlich unterschiedliche Fassungen dieses Bildthemas, einmal der ausführliche Zug, einmal der verkürze Zug mit Architekturelementen. Von letzterem Thema hat sich leider kein sorgfältig ausgearbeitetes Siegel erhalten, s. dazu auch unten zur Ritualszene im unteren Register von Siegel 3 und 4.

Auf Siegel 5 (Tell Halaf) unterscheidet sich der Thronende ohne Kopfbedeckung nur durch den Bart von den anderen Männern, sie tragen alle das Hemd, ohne Schal; es fehlt das Ziel. Dem Wagen folgen ein Wedelträger und zwei weitere Männer. Der Wedelträger und einer der Ziehenden tragen ein Schwert. Vor dem Wagen (mit sechs Speichen) schweben eine Mondsichel und ein Stern, unter der Deichsel liegt ein Capride(?).Footnote 36

Auf den sorgfältig ausgeführten Siegeln 1 und 2 handelt es sich jedoch nicht um den von den Reliefs bekannten Wagen. Auf Siegel 1 steht zwar der Thron auf einer Bodenplatte, die in eine Art Deichsel übergeht, die von den Männern mittels Seilen gezogen wirdFootnote 37; das Rad ist jedoch völlig unfunktional hinter den Thron gesetzt, so daß die Sitzfläche in Höhe des oberen Radrandes sitzt, die Bodenplatte nicht gegen die Achse, sondern gegen den unteren Rand des Rades stößt, ebenso bei Siegel 2. Auf dem einzigen anderen Siegel aus einer Grabung, dem aus Tell Halaf (Siegel 5), handelt es sich um eine Art Rollstuhl, dessen Fußteil wiederum in eine Deichsel übergeht, die die beiden Männer – ohne Seile – ziehen; das Rad ist hier so unter dem Sitz angebracht, daß ein Ziehen dieses Gefährts im Gegensatz zu dem auf dem Siegel 1 und 2 möglich scheint. Auch bei Siegel 3 und 4 sitzt das Rad unter dem Thron, von der Konstruktion des Wagens ist nichts zu sehen.

Siegel 2 zeigt eindeutig den Herrscher mit Tiara, so wohl auch bei Siegel 1 zu ergänzen; auch der Stab bei 1. 2 und 3 deutet auf den Herrscher hin, ebenso der Sonnenschirm bei Siegel 2. Auch der Beamtenzug mit Tuchträger ist nur bei Herrscherszenen belegt. Lediglich das Gewand des Herrschers ist untypisch, es handelt sich eindeutig nicht um den Herrschermantel. Eventuell haben die Siegelschneider hier die Vorlage nicht genau beachtet, wie sie auch den Fransenschal immer über der im Bild vorderen Schulter zeigen, nicht wie auf den Reliefs stets korrekt, über der linken. Eventuell deutet das Fehlen des Herrschermantels jedoch auf die besondere Situation hin, in der sich der Herrscher hier befindet, s.u.

Untere Szene

Mittelpunkt der Siegel 6 und 7 und der unteren Szenen von Siegel 1–3Footnote 38 ist eine bogenförmige baldachinartige Konstruktion aus gebündelten gebogenen Stäben/Rohren, deren Enden an beiden Seiten frei herabhängen; bei Siegel 7 handelt es sich um ein Flechtwerk, ebenfalls mit herabhängenden Enden. Unter dem Baldachin liegt ein Mann im langen Hemd auf einem geflochtenen Lager mit erhöhtem Kopfteil, jedoch ohne Bettgestell (auf Siegel 6 erhöhte kreuzschraffierte Liege). Am Fußende beugt sich ein weitere Mann im Hemd und Schal über den Liegenden und richtet einen Stab (Siegel 7 spitz, Siegel 2 und 6 längerer Stab?) gegen dessen Brust. Am Kopfende kniet ein weiterer Mann mit erhobener rechter Hand.Footnote 39

Die Personen außerhalb der Hütte variieren: ein Bogenschütze mit Pfeilen in der rechten(?) Hand (Siegel 1. 2. 3? 6), eine Frau mit erhobenen Armen bei entblößtem OberköperFootnote 40 der Mittelszene zugewandt (Siegel 1. 2. 7, bei 2 Kopf nach links, Füße nach rechts, also im Abgang) und springende! Hunde (bei Siegel 2 beidseits des Baldachins). Nur auf Siegel 1 und 7 befindet sich ein „Beschwörer” mit längerem Stab auch außerhalb der Hütte (bei Siegel 3 ist auch der Kniende am Kopfende außerhalb der Hütte). Die astralen Symbole variieren, der Griffel des Nabû erscheint bei Siegel 7.

Siegel 3 und 4 weichen auch hier von Siegel 1 und 2 ab: Außerhalb der Hütte befindet sich bei Siegel 3 eine Kampfgruppe aus zwei Bogenschützen(?), die einen Stier flankieren. Eventuell wurde vom Siegleschneider eine nicht deutliche Vorlage nicht korrekt wiedergegeben. (Ankauf vor 1934).Footnote 41

Siegel 4, das auch im oberen Register verworren ist, läßt im unteren die ursprüngliche Szene kaum noch erkennen. Ob dies am Unvermögen und Unverständnis des antiken Siegelschneiders lag oder etwa des modernenFootnote 42 (Ankauf Aleppo 1927), läßt sich kaum feststellen. Das Vorbild für Siegel 4 entsprach eventuell nicht der korrekten Fassung, sondern einer vergröberten wie bei Siegel 3, so daß der Siegelschneider den halbrunden Bogen zu einem Kreis ergänzte, den Inhalt der Hütte erkannte er nicht. Die Kampfgruppe hat er eigenwillig umgestaltet.

Rohrgebinde in Ritualen

Verbindendes Element der oberen und unteren Szene sind die „Rohrkonstruktionen”, einmal bei Siegel 3 und 4 oben als Eingangselemente, unten jeweils als Baldachin. Auch das Lager aus Flechtwerk unterscheidet sich deutlich von den Klinen mit Bettgestell aus Holz, wie sie z.B. die Krankenszenen innerhalb des Hauses auf den Lamaštu-Amuletten zeigen.Footnote 43 Geflochtene Liegen zeigen auch die beiden ungewöhnlichen mehrstreifigen Amulett-Siegel aus dem LouvreFootnote 44 und dem Ashmolean MuseumFootnote 45, auf die Meissner bei seiner Behandlung der Siegel mit Krankenbeschwörungen schon hingewiesen hat. Ausgehend von dem Siegel 6 (Tell Halaf) und auch Siegel 3 geht er ausführlich auf die Beziehung dieser Siegel zu den Ritualtexten ein, da er in dem Baldachin eine „Hütte aus zusammengebundenen Rohrbündeln” erkennt, und diese mit šutukku und urigallu der Texte identifiziert.Footnote 46 Ihm folgten Williams-Forte (Reference Williams-Forte and Muscarella1981: Nr. 86) bei der Publikation von Siegel 2 und Wiggermann,Footnote 47 die zunächst den Baldachin mit den giurigallu der Rituale in Verbindung brachten, während Teissier (Reference Teissier1984: 39 Nr. 231) bei der Publikation von Siegel 7 ihn als šutukku identifiziert,Footnote 48 Walker, Dick (Reference Walker and Dick2001: 53 Anm. 41) wollen bei Siegel 7 jedoch wiederum unter den in Ritualen genannten giurigallu, „bundles of reed”, den Baldachin erkennen.

Oshima hat dann jedoch mit speziellem Hinweis auf die Beschwörungen gegen utukkū lemnūtu bei seiner Behandlung von Siegel 2 präziser auf šutukku hingewiesen (Oshima Reference Oshima2013: Anm.7), eine Hütte aus Rohr (šutukku),Footnote 49 in der sich das Ritual abspielt. Dort wird eine Szene, wie sie deutlich vor allem auf Siegel 1. 2. 6 und 7 zu erkennen ist, beschrieben:Footnote 50 „To appease the heart and mind of a god, erect a reed hut of the “divine protector” for the man, son of his god. Set (it) up at the patientʼs bed, wrap (him) with a twine of black goat hair, drive in an eʼru-wood peg, and bind (the patientʼs) side. Recite the incantation, cast Eaʼs spell, and add (to it) Mardukʼs incantation. Set it at the man's head, so that the headache (affecting) his whole body may be carried off to the Netherworld. I adjure you by the great gods, may you go away!” (Übersetzung von Geller). Das heißt, der Kopfwehverursacher (á-sàg/diʼu) wird weggehen. Falls es sich bei der Standarte auf Siegel 1 um den Mardukspaten handelt, könnt dies ein Hinweis auf die Rolle Marduks bei diesen Ritualen sein, vertreten durch seine Standarte.Footnote 51 Die anderen Symbole lassen sich vorläufig in diesem Zusammenhang nicht erklären.Footnote 52

Bei der Person mit entblößtem Oberkörper wird es sich am ehesten um eine der bösen Dämoninnen, der Lamaštu vergleichbar,Footnote 53 handeln, wie sie in den Beschwörungen gegen utukkū lemnūtu oft aufgezählt werden,Footnote 54 Da der BogenschützeFootnote 55 auf dem Siegel 5 alleine gegen die Rohrhütte kämpft, ohne die weibliche Dämonin, wird es sich bei ihm wohl ebenfalls um einen bösen Dämon handeln, z.B. den Asag-Dämon. Über das Erscheinungsbild der utukkū lemnūtu wissen wir nichts.Footnote 56 Der Exorzist mit dem er'u-Stab steht auf der anderen Seite der Hütte.Footnote 57 Allerdings wurde das Ritual gegen utukkū lemnūtu wohl nicht für den Herrscher durchgeführt, so daß es sich bei dieser Szene um ein anderes Ritual handeln muß, vgl. z.B. unten zu Bīt salāʼ mê.

Taracha,Footnote 58 Sallaberger,Footnote 59 AmbosFootnote 60 und JeanFootnote 61 haben sich mit diesen Rohrhütten befasst, die bei offiziellen Ritualen, die vom Palast ausgehen und in der Steppe durchgeführt werden, errichtet werden, jedoch auch bei anderen Ritualen zum Einsatz kamen.Footnote 62 Beim Ritual Bīt salāʼ mê Footnote 63 zog der Herrscher, begleitet von Priestern, in einer Art Prozession vom Palast zum ausführlich beschriebenen Rohrgebäude,Footnote 64 der König hatte die Insignien abgelegt. Es geht hier allerdings nicht um die Abwehr böser Dämonen, erklärt jedoch, daß der Herrscher während des auf den Siegeln dargestellten Rituals keine Insignien trägt.

Bei der Herstellung einer Kultstatue werden beim Mundöffnungsriutal – Mīs pî – giurigallu (Rohrbündel) in einem Kreis aufgestellt, in dem dann šutukku errichtet werden, in denen die Kultstatue auf eine Rohrmatte (burû) gelegt werden kann.Footnote 65 Auch während des Rituals Bīt rimki werden šutukku, die mit Göttern in Verbindung stehen, von einem Kreis von giurigallu umgeben.Footnote 66 Ein von Menschen gezogenes Gefährt ist jedoch in all diesen Ritualtexten meines Wissens bisher nicht belegt.Footnote 67

Diese drei Rituale spielen in der Steppe; das Rohr für šutukku und für giurigallu wird herbeigeschafft, aus diesem Rohr werden sie errichtet. Rohr spielt auch bei den Beschwörungen eine Rolle.Footnote 68 Sallaberger betont bei diesen Ritualen, daß es sich um temporäre Rohr-Konstruktionen handelt.Footnote 69 Am Ende des Rituals werden sie vernichtet.Footnote 70 Die Struktur dieser šutukku und die der „Eingänge” bei den Thronwagenszenen auf Siegeln 3 und 4 stimmen überein: Rohrstangen gebündelt und in kurzen Abständen zusammengebunden.Footnote 71 Eine Identifizierung dieser Hütten mit šutukku und der „Eingänge aus Rohr” mit dem Kreis der giurigallu (s.u. Anm. 96), innerhalb dessen sich das Ritualgeschehen abspielt, ist naheliegend.Footnote 72 So kann auch die Besonderheit der geflochtenen Liegen auf diesen Siegeln mit der in manchen Ritualen genannten Rohrmatte (burû) in Verbindung gebracht werden (vgl. Anm. 65).

Anders verhält es sich um die Errichtung von giurigallu beim Ritual Bīt mēseri,Footnote 73 das sich im Haus abspielt; dabei werden nicht giurigallu als Rohrbündel errichtet, sondern Darstellungen von giurigallu in Gips an die Wände gemalt, sie werden verschiedenen Göttern und Funktionen zugeordnet.Footnote 74 Nach Beendigung des Rituals werden die Zeichnungen abgewischt.

Von all diesen Ritualen,Footnote 75 an deren Ende die temporären Installationen, darunter šutukku und giurigallu entfernt werden, ist das Ritual Šēp lemutti zum dauerhaften Schutz des Hauses zu unterscheiden. Das Repertoire der Schutzfiguren, deren Namen und Darstellungen, ist gut erforscht.Footnote 76 Urigallu kommen nicht vor, lediglich als Attribut mancher apkallu, die einen Rohrstab halten.Footnote 77 Temporäre Rohrbündel sind hier auch nicht zu erwarten.Footnote 78 Diesem Figurenrepertoire entsprechen auch die Schutzfiguren auf Reliefs innerhalb neuassyrischer Paläste;Footnote 79 giurigallu, die ein Ritualgeschehen umhegen, sind daher auch dort nicht zu erwarten.Footnote 80

Exkurs zu Standarten und stilisierten Bäumen

Eine Identifizierung des Kompositbaums neuassyrischer Darstellungen, wie sie z. B. zahlreich auf den Wandreliefs im Nordwest-Palast des Assurnaṣirpal II. angebracht waren, mit urigallu ist jedoch von Finkel und Reade (Reference Finkel and Reade1996: 229) vorgeschlagen worden, Roaf und Zgoll (Reference Roaf and Zgoll2001: 274–277) haben diese These abgelehnt, dann wurde sie jedoch von Seidl und Sallaberger (Reference Sallaberger2005/2006: 54–74) mit eingehender Behandlung wieder aufgenommen.

Es handelt sich bei diesen stilisierten Bäumen in neuassyrischer Zeit meist um sog. Volutenbäume,Footnote 81 deren Genese und unterschiedliche Erscheinungsformen während des 2. Jt.s KepinskiFootnote 82 und KantorFootnote 83 detailreich ausgeführt haben.Footnote 84 Beide haben klar herausgearbeitet, daß natürliche und stilisierte Bäume zusammen vorkommen, und in Beziehung zueinander stehenFootnote 85.

Viele ursprünglich vegetabile Elemente werden mehr oder weniger stilisiert zu diesen Kompositbäumen zusammengefügt.Footnote 86 Der Volutenbaum entwickelte sich wohl in Syrien während des 17. Jh.s unter ägyptischem und ägäischem Einfluß,Footnote 87 wurde in Mesopotamien von mittanischen Vorbildern in mittelassyrischer (mittelbabylonischer) Zeit übernommen und abgewandelt und dann bis in neuassyrischer Zeit tradiert.Footnote 88 Nachahmung eines bestimmten Baumes wurde nicht angestrebt. Bei ihrer detaillierten Typologisierung der Volutenbäume hat Kepinski keine Hinweise auf Vorbilder aus Rohr gesehen.Footnote 89

„Rohrstandarten” mit unterschiedlichen Aufsätzen haben ihren Ursprung in frühsumerischer Zeit, flankieren zunächst Tempeleingänge, werden dann in altbabylonischer Zeit oft von Wächterfiguren gehalten.Footnote 90 Diese Standartenhalter, auch an Eingängen, sind weiterhin in mittelassyrischer und auch neuassyrischer Zeit belegt.Footnote 91 Diese Standarten – ein hoher Stab mit unterschiedlichen Aufsätzen, die z.B. als Götterstandarten auch das Kultbild ersetzen könnenFootnote 92 – und der Kompositbaum – zusammengesetzt aus ursprünglich unterschiedlich vegetabilen Elementen – haben nebeneinander eine lange Tradition und sind meist klar voneinander zu trennen, wie Kantor und Kepinski dargelegt haben.Footnote 93

Daß die aus Rohr errichteten giurigallu, die im Freien aus Rohrstangen aufgerichtet und nach dem Ritual wieder vernichtet werden, mit dem Kompositbaum zu identifizieren sind, ist daher nicht überzeugend.Footnote 94

Funktion der Siegel

Darstellungen von Rohrhütten, Rohrbündeln und Rohrlagern, die auf Rituale hinweisen, sind bisher nur auf Siegeln belegt, und zwar auf Siegeln, die zum Abrollen konzipiert waren, die offenbar nicht reinen Amulettcharakter hatten.Footnote 95 Ihre Rolle war demnach eine andere als die der Lamaštu- und Pazuzu-Amulette, mit denen diese Siegel meist verglichen wurden. Bei einem weiteren Siegel, das auf ein Ritual in Zusammenhang mit mehreren urigallu verweist, handelt es sich wohl bei einem Siegel aus Tell Halaf,Footnote 96 auf dem vier Rohr-Bündel von Stiermenschen gerahmt werden.

Zuletzt stellt sich die Frage, wer die Besitzer dieser Siegel mit Ritualszenen waren.Footnote 97 Auf den zweistreifigen Siegeln 1 und 2Footnote 98 zeigt die obere Szene den Herrscher mit Kultpersonal, die untere einen Kranken an einem Ritualort, der durch die geflochtene Hütte charakterisiert ist. Falls obere und untere Szene unmittelbar zusammengehören, könnte es sich bei dem Liegenden bei Nr. 1, 2 und 3(?) auch unten um den Herrscher handeln, der, wie vorgeschrieben, seine Insignien abgelegt hat.Footnote 99

Da das Nimrud-Siegel 1 im Nordwest-Palast unter einem ‚zentralen‘ Raum in einer GruftFootnote 100 gefunden wurde, könnte dies Siegel wenn nicht dem Herrscher so doch einem/r Angehörigen der Herrscherfamilie oder einem hohen Beamten, gehört haben, ebenso Siegel 2. Wem in Tell Halaf eine Darstellung auf Thronwagen/Rollstuhl zukam, wissen wir nicht.

Wie die beiden sorgfältig gearbeiteten Siegel aus Halaf zeigen, konnten die Szenen auch getrennt verwendet werden. Siegel, die nur die Heilungsszene zeigen wie Siegel 6 und 7, könnten entsprechend auch auf Rituale hinweisen, die nicht für den Herrscher durchgeführt wurden. Die schlechte Qualität der Siegel 3 und 4, die sicher ein exakter gearbeitetes Siegel zum Vorbild hatten, spricht jedoch dafür, daß bei ihnen, falls es sich nicht um Fälschungen handelt, das ursprünglich herrscherliche Thema mißverständlich abgewandelt wurde. Nach einer genauen Entsprechung der Darstellungen mit den bisher bekannten Ritualen zu suchen, ist daher nicht sinnvoll.

Auf den Lamaštu-Amuletten ist es der böse Dämon, der im Vordergrund steht, zahlreiche apotropäische Figuren werden gegen ihn eingesetzt. Bei den Siegeln steht der Mensch, der vom Bösen bedroht wird, im Mittelpunkt, es sind Männer im Gewand der „Höflinge” mit Stäben oder anderen Utensilien, die die Austreibung des Bösen vornehmen, nicht etwa apotropäische Dämonen. Ob diese „Ritual”-Siegel nun Angehörigen des Palastes, die mit diesen Ritualen befasst waren, gehörten, muß jedoch, solange Siegellengenden fehlen, fraglich bleiben.

Anhang: Siegelkatalog (Abb. 10)

Siegel 1

Zweiregistrig; Serpentin; 3,5 × 1,88 cm; Nimrud, NW Palast Raum 74: vault b. Baghdad, IM 127976.Footnote 101

Oben

Zwei Männer im assyrischen Schalgewand 3 mit hohen Mützen, ziehen einen Thronwagen, dessen Rad hinter, nicht unter dem Thron angebracht ist. Vom Thronenden ist nur der Unterkörper erhalten, in der rechten Hand hält er einen langen Stab. Er trägt einen kürzeren Schal über stufig gemustertem Hemd. Dem Wagen mit einem Rad mit acht! Speichen (Umzeichnung nicht korrekt) folgt ein einzelner Assyrer mit Tuch über der Schulter, wahrscheinlich als Wedelträger zu ergänzen, und, getrennt durch eine im oberen Bereich nicht erhaltene Standarte, dahinter zwei weitere Beamte; hinter ihnen Stab mit nicht erhaltener Bekrönung (Baum?) als Bildtrenner. Der Zug bewegt sich auf einen Beamten zu, dem eventuell ein Tuch von der Schulter fällt; er streckt die rechte Hand mit einem Becher(?) nach vorne und erhebt die linke

Unten

Unter einem geflochtenen Bogen liegt eine Person; vor ihren Füßen, die, das geflochtenen Lager überschneiden, steht eine sich herabbeugende Person, am Kopfende kniet eine weitere, die ein stabähnliches Objekt gegen den Kopf des Liegenden richtet. Rechts vor dem Bogen steht eine Frau der Hütte zugewandt, mit erhobenen Armen; seitlich in der Taille herabhängenden Gewandzipfeln der Oberkörperbekleidung (herabhängende Brüste?). Der geraffte Rock läßt das vordere Bein frei. Neben einer Zerstörung folgt ein kleiner springender Hund(?) und ein Mann im kurzen Rock, die rechte Hand mit Pfeilen vorgestreckt erhoben, der Bogen ist noch unterhalb des linken Arms erkennbar; daneben größerer springender Hund unter Stern. Links der Hütte steht ein Mann im Gewand der assyrischen Beamten nach rechts, rechte Hand mit Stab(?) erhoben? In der linken Hand eventuell ein gebogener Stab; hinter ihm, weitgehend zerstört, eventuell ein pflanzliches Element.

Siegel 2

Zweiregistrig; rötlicher Serpentin; 4,9×1,9 cm; Kunsthandel; Bible Lands Museum, Jerusalem, BLMJ 2789.Footnote 102

Oben

Der Thronwagen mit Herrscher mit konischer Mütze und Stab wird von zwei Priestern mit hohen Mützen gezogen,Footnote 103 der eine hält einen Krummstab. Sie bewegen sich nach links auf einen weiteren nach rechts gewandten Priester zu, vor dem ein Griffel (des Nabû) steht; es folgt ein weiterer Mann, ohne Kopfbedeckung, zwischen ihnen steht ein oben gefächerter Stab. Hinter dem Wagen folgt der Schirmträge mit langem Tuch und zwei weitere Beamte hintereinander. Oben schweben ein Stern, Sibitti, Raute, zwei Schriftkeile, ein kleiner Stern; als Bildtrenner dient ein hoher Stab mit gefächerter Bekrönung (wie beim kurzen Stab). Der Wagen ist ähnlich unfunktional wie bei dem Nimrud-Siegel. Der Hocker ist nur ein kleines Rechteck, schwebend, ohne Beine, er überschneidet das Rad. Der Thronende sitzt nicht auf dem Thron, sondern schwebt.Footnote 104

Unten

Unter dem Flechtbogen steht ein geflochtenes Lager mit steilem Kopfteil, der ‚liegende‘ Mann schwebt darüber; zu seinen Füßen, über ihn gebeugt, ein Mann im Stufenrock mit Stab in linker Hand, an seinem Kopf kniende Person. Zu beiden Seiten der Hütte ein Hund, rechts ein Bogenschütze im kurzen Rock, hinter ihm eine Frau mit erhobenen Armen, nach rechts wegeilend, den Kopf zurück gewandt (zur Bekleidung vgl. Siegel 1); Raute, Sibitti, Mondsichel.

Siegel 3

Zweiregistrig; Diorit, 4,0 × 1,7 cm. Kunsthandel; Ehemals Slg. Newell; sehr abgerieben; vor 1934 angekauft.Footnote 105

Oben

Auf einem Sitz mit hoher Rückenlehne thront eine Person mit Stab nach rechts; unter dem Thron ist schwach ein Rad zu erkennen; vor dem nicht richtig erkannten Wagen zwei Personen, erste nach links, also dem Wagen zugewandt, die zweite nach rechts, einer weiteren Peson nach links zugewandt, zwischen ihnen unbestimmte Gegenstände; der Zug bewegt sich auf zwei „Pfeiler” aus gebündelten Stäben mit Verbreiterung oben zu, zwischen ihnen unklare Spuren. Hinter dem Thronwagen steht eine Person, eventuell mit Wedel.

Unten

Unter dem Flechtbogen schwebt eine Person über einem Lager(?), zu ihren Füßen nach vorne gebeugte Person; die gebeugte Person am Kopfende des Lagers steht rechts außerhalb der Hütte; daneben stehen sich zwei Bogenschützen gegenüber, zwischen ihnen Tier (Stier?).

Siegel 4

Zweizonig, Bildstreifen nicht getrennt; Serpentin; 3,6 × 1,5 cm; Kunsthandel; Dänisches National-Museum, Kopenhagen 8787. Footnote 106 1927 in Aleppo angekauft.

Oben

Person nach links auf Thron, Andeutung von Rad direkt unter der Sitzfläche; vor dem Thron zwei dicht gedrängte Personen, eventuell nach rechts und nach links (so Ravn) mit kurzen erhobenen Stäben? Hinter dem Thron steht eine Person nach links eventuell mit erhobenem Wedel; statt des weiteren Gefolges und der Standarten undeutliche Motive: Zwei Schilfbündel als Eingangssituation eines Gebäudes(?), davor ein drittes Bündel, oder ist es eine vorgebeugte Person?

Unten

Zwei Vierbeiner (Stiere?) flankieren runde Konstruktion,Footnote 107 kniender(?) Bogenschütze nach links.

Siegel 5

Einstreifig, mit Thronwagenszene; hellbrauner Stein; 2 × 0,8 cm; Tell Halaf, südlicher Anbau des Nordost-Palastes¸ TH09C-0098.Footnote 108

Alle Personen sind nach links gerichtet, ein Zielpunkt ist nicht gezeigt. Die beiden Ziehenden (einer von ihnen mit Schwert) und der dem Wagen folgende mit Schwert und Wedel tragen das gegürtete Hemd mit langem Fransensaum und die assyrisierende Frisur; nur der Thronende ist bärtig. Unter der Deichsel liegt ein Vierfüßler, ein Capride? Der Thronende hält einen Stab, offenbar in der linken Hand, während die rechte Hand nicht als solche zu erkennen ist. Hier handelt es sich nicht um einen auf einen Wagen gestellten Thron, sondern um ein Gefährt, das eindeutig als Rollstuhl zu bezeichnen ist: ein Lehnstuhl, unter dem ein Rad angebracht ist; die sog. Deichsel, an der dieser Stuhl ohne zusätzliche Seile gezogen wird, geht in den Fußteil des Stuhls über, eine funktional überzeugende Darstellung.

Siegel 6

Einstreifig, mit Heilungsszene; 3×1,6cm; Tell Halaf; Fundstelle unbekannt.Footnote 109 Archäologisches Institut der Universität zu Köln.Footnote 110

Unter dem Flechtbogen liegt ein Mann flach ausgestreckt auf einem erhöhten gemusterten Lager, sorgfältig ausgeführt; mitten vor dem Lager steht ein Mann, nur wenig gebeugt, am Kopfende kniet eine weitere Person. Rechts vor dem Flechtbogen steht ein Hund, über ihm Raute; es folgt ein Mann im kurzen Rock (mit Schwert?), rechte Hand mit Bogen erhoben, linke nach hinten gestreckt mit Pfeilen (er schießt nicht). Oben schweben Sterne, Sibitti und ein nicht deutbares Objekt.

Siegel 7

Einstreifig, mit Heilungsszene; Serpentin; 3,0 × 1,4 cm; Kunsthandel, ehemals Slg. Marcopoli.Footnote 111

Unter dem Flechtbogen liegt ein flach ausgestreckter Mann auf einem geflochtenen Lager; seitlich am Lagerende, die Beinpartie des Liegenden überschneidend, steht leicht nach vorne gebückt ein Mann im Schalgewand 3, Arme nach vorn gestreckt, in der rechten Hand ein zugespitzter Stab, der auf die Brust des Liegenden weist. Am Kopfende kniet eine weibliche(?) Person, in der rechten vorgestreckten Hand hält sie ein Objekt, das Teissier als “flaming bowlˮ deutet. Links vor der Hütte steht ein Mann im assyrischen Schal, wohl bartlos, in der linken erhobenen Hand hält er einen Stab. Rechts vor der Hütte steht eine Frau mit erhobenen Armen, die Oberkörperbekleidung fällt über die Hüften herab, der geraffte Rock läßt das Bein frei; hinter ihr Griffel. Über der Hütte ein schreitender Hund und eine Flügelsonne, vier Sterne(?), ein großer Stern, Mondsichel.

Danksagungen

Der Katalog der Thronwagen und ihre Beschreibung fußen auf der Bachelor-Arbeit von N. Weidel (Reference Weidel2010). Ich danke E. Fischer, D. Wicke und A. Schmitt für nützliche Hinweise, S. Maul für seine geduldige Beratung. – Ich danke dem National-Museum of Denmark, dem Tell Halaf-Projekt und L. Al-Gailani Werr für die großzügige Überlassung von Photovorlagen. Das Bible Lands Museum Jerusalem hat sich eine Reproduktion nach dem Ausstellungskatalog mit $ 150 bezahlen lassen.