I. Zur Fragestellung

1. Nach dem metanarrativen Proömium in Lk 1.1–4 eröffnet Lukas mit der PräpositionalphraseFootnote 1![]() ν ταῖς ἡμ

ν ταῖς ἡμ ![]() ραις Ἡρῴδου βασιλ

ραις Ἡρῴδου βασιλ ![]() ως τῆς Ἰουδαίας seine Erzählung und legt damit die raum-zeitlichen Koordinaten der erzählten Welt fest. Indem er dabei seinen Erzähladressaten in die Zeit der Regentschaft von König Herodes an den Ort Judäa führt,Footnote 2 gibt er einen unmissverständlichen Hinweis darauf, dass er einen Teil aus der Geschichte Israels erzählen will. Diese ganz auf Israel fokussierte Einstellung des Erzählwinkels erfährt unmittelbar zu Beginn des zweiten Kapitels durch die Bezugnahme auf den Erlass von Kaiser Augustus in Lk 2.1–3 eine massive Ausweitung, da als Geltungsbereich dieses Erlasses innerhalb der erzählten Welt der gesamte Erdkreis (πᾶσαν τὴν οἰκουμ

ως τῆς Ἰουδαίας seine Erzählung und legt damit die raum-zeitlichen Koordinaten der erzählten Welt fest. Indem er dabei seinen Erzähladressaten in die Zeit der Regentschaft von König Herodes an den Ort Judäa führt,Footnote 2 gibt er einen unmissverständlichen Hinweis darauf, dass er einen Teil aus der Geschichte Israels erzählen will. Diese ganz auf Israel fokussierte Einstellung des Erzählwinkels erfährt unmittelbar zu Beginn des zweiten Kapitels durch die Bezugnahme auf den Erlass von Kaiser Augustus in Lk 2.1–3 eine massive Ausweitung, da als Geltungsbereich dieses Erlasses innerhalb der erzählten Welt der gesamte Erdkreis (πᾶσαν τὴν οἰκουμ ![]() νην) angegeben wird.Footnote 3 Erzählstrategisch dient die Einnahme dieser ‘weltweiten Perspektive’ nach weitgehend übereinstimmender Forschungsmeinung dazu, die ‘weltpolitische Bedeutung’Footnote 4 des nachfolgend erzählten Geschehens, d.h. der Geburt Jesu in Bethlehem, herauszustellen.

νην) angegeben wird.Footnote 3 Erzählstrategisch dient die Einnahme dieser ‘weltweiten Perspektive’ nach weitgehend übereinstimmender Forschungsmeinung dazu, die ‘weltpolitische Bedeutung’Footnote 4 des nachfolgend erzählten Geschehens, d.h. der Geburt Jesu in Bethlehem, herauszustellen.

Neben dieser Funktionsbestimmung im Sinne einer PerspektivenweitungFootnote 5 ist in der Forschung natürlich auch immer wieder gesehen worden, dass Lukas diese Bezugnahme auf den kaiserlichen Erlass innerhalb seiner Erzählung dazu eingesetzt hat, die Geburtserzählung zu datieren und einen Anlass für die Bethlehemreise von Josef und der schwangeren Maria zur Hand zu haben.Footnote 6 Dass der Bezugnahme vor allem eine solche ‘literarische’Footnote 7 Funktion zukommt, ergibt sich beispielsweise für Ernst aus der Beobachtung der historischen ‘Unstimmigkeiten’ in Lk 2.1–3. Im Einzelnen rechnet er die Tatsachen dazu, dass eine weltweite Volkszählung oder Steuerveranlagung unter Augustus ‘in den Quellen nicht belegt’Footnote 8 ist und dass auch der Bezug dieser Maßnahme auf die jeweilige Heimatstadt ‘historisch nicht verbürgt’Footnote 9 ist. Als besonders problematisch erscheint ihm die Frage, ‘wie Quirinius bzw. die von ihm durchgeführte steuerliche Maßnahme (6/7 n. Chr.) mit der Geburt Jesu in der Zeit des Königs Herodes in Einklang gebracht werden kann’.Footnote 10 Diese Fragestellung hat andere Ausleger im Hinblick auf die lukanischen Adressaten zu der Annahme veranlasst, dass die ‘ideal audience would likely have grasped the associations Luke draws between the birth of Jesus and this major event under Quirinius without being familiar enough with the issues of historical chronology to quarrel with the narrator’.Footnote 11

2. Solche historisch interessierten Rückfragen haben über lange Zeit die Auslegung von Lk 2.1–3 maßgeblich bestimmt,Footnote 12 wobei sowohl nach dem Modus des census gefragt wurde als auch eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Harmonisierung der einzelnen Zeitangaben vorgeschlagen wurde.Footnote 13 Bedingt durch diese Konzentration sind Überlegungen zur erzählstrategischen Funktion der Erwähnung des römischen Kaisers und seines Erlasses etwas an den Rand gedrängt worden,Footnote 14 insbesondere was die Art und Weise der Zeichnung der lukanischen Augustusfigur, ihre Platzierung im Erzählverlauf und die dadurch bedingten Auswirkungen auf den Entwurf des lukanischen Gottesbildes angeht. Dies erstaunt umso mehr, als doch zugestanden wird, dass ‘der pointierte Bezug’Footnote 15 auf Kaiser Augustus als Herrscher über πᾶσαν τὴν οἰκουμ ![]() νην ‘natürlich in erster Linie eine theologische Bedeutung’Footnote 16 hat. Zur Beantwortung der Frage, worin diese Bedeutung nun im Detail besteht, wird neben den bereits oben beobachteten Aspekten wie Perspektivenweitung und Anstoß zur Bethlehemreise gelegentlich noch die Annahme geäußert, dass die Augustusfigur in der Geburtserzählung so etwas wie die Gegenfigur zu Jesus bildet, da—so beobachtet Ernst—dem Augustus, d.h. dem Anbetungswürdigen (Sebastos = Augustus), ‘der Sohn Gottes, dem allein Anbetung zukommt, gegenübergestellt’Footnote 17 ist.

νην ‘natürlich in erster Linie eine theologische Bedeutung’Footnote 16 hat. Zur Beantwortung der Frage, worin diese Bedeutung nun im Detail besteht, wird neben den bereits oben beobachteten Aspekten wie Perspektivenweitung und Anstoß zur Bethlehemreise gelegentlich noch die Annahme geäußert, dass die Augustusfigur in der Geburtserzählung so etwas wie die Gegenfigur zu Jesus bildet, da—so beobachtet Ernst—dem Augustus, d.h. dem Anbetungswürdigen (Sebastos = Augustus), ‘der Sohn Gottes, dem allein Anbetung zukommt, gegenübergestellt’Footnote 17 ist.

Den Aspekt der Gegenüberstellung von Augustus und Jesus hebt auch Schreiber in seiner jüngst erschienenen Monographie hervor, wenn er herausarbeitet, dass der in der Erzählung aufgebaute Kontrast (dazu gleich) ‘Jesus als eigentlichen König’Footnote 18 ausweist, der ‘von Gott selbst die Weltherrschaft erhält, während Augustus und sein Statthalter nur noch als Werkzeuge im Heilsplan des Gottes Israels erscheinen—eine narrative Umkehrung der realpolitischen Verhältnisse’.Footnote 19 Erzeugt wird der soeben erwähnte Kontrast laut Schreiber dadurch, dass als Zeichen des neuen Herrschers Jesus Windeln und Futtertrog angeführt werden, welche als ‘Zeichen des hilflosen, angewiesenen und armen Kindes’Footnote 20 gelten können. Diesem hilflosen Kind steht nun in Lk 2.1 Augustus als römischer Imperator gegenüber, ‘dessen Herrschaft faktisch die ganze bekannte Welt umfasst’.Footnote 21 Problematisch an der Annahme einer Umkehr der politischen Verhältnisse erscheint mir weniger das Ergebnis—dieses halte ich für überzeugend—als vielmehr die zu diesem führende Argumentation über das Motiv der Windeln und des Troges (![]() σπαργάνωσϵν; ϕάτνη), da dadurch gerade kein Kontrast hergestellt wird.Footnote 22 M.E. zeigt sich der von Schreiber angeführte Aspekt der Umkehrung der realpolitischen Verhältnisse mit größerer Eindeutigkeit, wenn wir im letzten Schritt unserer Überlegungen in Abschnitt VI die in Lk 2 vollzogenen Veränderungen in der Architektur der erzählten Welt genauer unter die Lupe nehmen.

σπαργάνωσϵν; ϕάτνη), da dadurch gerade kein Kontrast hergestellt wird.Footnote 22 M.E. zeigt sich der von Schreiber angeführte Aspekt der Umkehrung der realpolitischen Verhältnisse mit größerer Eindeutigkeit, wenn wir im letzten Schritt unserer Überlegungen in Abschnitt VI die in Lk 2 vollzogenen Veränderungen in der Architektur der erzählten Welt genauer unter die Lupe nehmen.

3. Die von Schreiber kurz gestreifte Frage nach dem göttlichen Heilsplanes oder genauer: die Frage, wie der hinter Augustus’ Erlass stehende Machtanspruch über den Erdkreis der Vorstellung eines alles übergreifenden göttlichen Heilsplan zugeordnet ist, beschäftigt auch andere Ausleger, wobei die Beantwortung dieser Frage doch zumeist überaus knapp erfolgtFootnote 23 und nicht selten von einer auffälligen Unschärfe bestimmt ist. So stellt beispielsweise Löning fest, dass ‘es also sein Gutes [hat], daß der Kaiser mit seinen Besteuerungsplänen die Welt zum Reisen bringt und so jedermann an seinen angestammten Ort gelangt. Die himmlische Regie mit ihren Plänen kann daran anknüpfen’.Footnote 24 Jahre zuvor dachten bereits MarshallFootnote 25 und Schmithals in diese Richtung, wobei für letztgenannten eine ‘feine Ironie’Footnote 26 darin liegt, dass ‘der vergöttlichte Weltheiland Augustus in der Weihnachtsgeschichte als derjenige vorgestellt wird, der für alle Welt den drückenden Census befiehlt, und daß dieser großmächtige Befehl des Kaisers von Gott benutzt wird, in der Stadt Davids die Geburt des wahren Weltheilands zu veranstalten’.Footnote 27 Neuerdings wurde diese Auslegungsrichtung von Eckey wieder aufgegriffenFootnote 28 und um den Gedanken erweitert, dass Lukas von der Geburt des Heilands erzählt, ‘dessen saeculum anders als dasjenige des Augustus nicht durch seinen Tod begrenzt wird’.Footnote 29

Durchdenkt man diese Art der Zuordnung zwischen Augustus’ Handeln und Gottes Macht unter dem Paradigma der kausalen Verknüpfung, ist etwas überaus Merkwürdiges festzustellen. Denn beim Blick auf die Statements dieser Ausleger stellt sich der Eindruck ein, dass Augustus’ Erlass dem göttlichen Handeln vorgeordnet wird. Dies zeigt sich besonders deutlich an den oben bereits kursiv gesetzten Formulierungen, dass die himmlische Regie an Augustus’ Erlass anknüpfen kann (so Löning) bzw. dass Gott ihn benutzen kann (Schmithals; Eckey).Footnote 30 Das Merkwürdige oder besser gesagt: das überaus Problematische an dieser Art der Zuordnung liegt in der Tatsache, dass bei ihr historische und erzählerische Ebene nicht klar genug voneinander unterschieden werden.Footnote 31 Vielmehr gewinnt man den Eindruck, als stünde Lukas vor der Aufgabe, die realpolitische Macht des römischen Kaisers und die Vorstellung eines göttlichen Geschichtsplans irgendwie in Einklang bringen zu müssen (Lukas re-agiert). Dabei wird nicht genügend beachtet, dass es gerade Lukas als Erzähler ist, der als auswählende Instanz auftritt (Lukas agiert) und dass von daher viel genauer, als dies weitgehend geschieht, nach der Art und Weise gefragt werden muss, wie Lukas Kaiser Augustus charakterisiert und wie er auf den census zu sprechen kommt. Erst von dortaus wird es dann möglich sein, die erzählstrategische Funktion im Rahmen der theologisch-christologischen Linienführung zu erfragen.

4. Kurzum: Der Gang durch die Forschungsliteratur hat sichtbar gemacht, dass aufgrund der vorrangigen Konzentration auf historische Rückfragen zwar verschiedene Facetten zur erzählstrategischen Funktion angeführt worden sind, dass aber eine ausführlichere Untersuchung des lukanischen Augustusbildes und eine umfassendere Funktionsbestimmung weithin fehlen. Deswegen gilt im Folgenden unsere Aufmerksamkeit den Konturen jenes Bildes, welches Lukas von Kaiser Augustus gezeichnet hat und wie er ihn charakterisiert.Footnote 32 Erzähltheoretisch gewendet geht es dabei um die Frage, welche Eigenschaften Lukas der Augustusfigur Footnote 33 innerhalb seiner Erzählung zuschreibt (im Folgenden: Abschnitte III und IV) und welche erzählstrategische Funktion dieser Charakterzeichnung im Spannungsbogen der Erzählung, insbesondere im Rahmen des theologisch-christologischen Gedankengangs, zukommt (Abschnitt V). Die damit zur Sprache gebrachte Absicht, sich verstärkt mit der Zeichnung der Augustusfigur im Horizont der theologisch-christologischen Linienführung in Lk 1–2 zu beschäftigen, macht ausführlichere Überlegungen zu ebendieser unumgänglich. Denn nur im Wissen darum, wie Lukas diese Linie führt, wird die der Augustusfigur zugewiesene Platzierung darauf angemessen bestimmbar. Gerahmt werden die Arbeitsschritte III-V durch eine Skizze zum erzähltheoretischen Hintergrund mit dem Schwerpunkt ‘Charakterisierungsverfahren’ in Abschnitt II und einer Reflexion unserer Analyseergebnisse unter der Frage nach der Architektur der erzählten Welt in Abschnitt VI. Abschnitt VII resümiert.

II. Skizze zum erzähltheoretischen Hintergrund

Charakterisierung kann im Anschluss an Jannidis beschrieben werden als ‘ascribing information to an agent in the text so as to provide a character in the storyworld with a certain property or properties, a process often referred to as ascribing a property to a character’.Footnote 34 Für diesen Zuschreibungsprozess ist auf der Ebene der Präsentation der Erzählung unter dem Blickwinkel, wer die jeweilige Zuschreibung vornimmt, zwischen Charakterisierungen durch den Erzähler bzw. durch (einzelne) Figuren innerhalb der erzählten Welt zu unterscheiden. Weiter ausdifferenziert werden kann diese Unterscheidung zwischen narratorialer und figuraler Zuschreibung noch durch die Einbeziehung der Kategorie von direkter bzw. indirekter Charakterisierung, wobei eine rezeptionsorientierte Überlegung als Differenzkriterium dient: Denn im Unterschied zum direkten Charakterisieren ist beim indirekten der Erzähladressat umso mehr herausgefordert, die indirekt gegebenen Informationen zu entschlüsseln und figurbezogen auszuwerten.

Da die Mittel und Möglichkeiten indirekter Charakterisierung sehr vielfältig sind, bietet es sich an im Hinblick auf unser konkretes Ziel, d.h. auf die Entschlüsselung des lukanischen Augustusbildes, einige Merkmale besonders in den Blick zu nehmen:

a. So ist im Hinblick auf die Figur des Kaisers zu fragen, durch welche Attribute der Erzähler diesen direkt charakterisiert (narratorial-direkt).

b. Daneben ist auch zu bedenken, was die dem Kaiser zugeschriebene Handlung zu seiner Charakterisierung beiträgt (narratorial-indirekt).

c. Schließlich ist zu erörtern, welches Licht von der lukanischen Charakterisierung anderer Herrscherfiguren wie Quirinius, Herodes oder Tiberius auf die Zeichnung der Augustusfigur fällt (figural-indirekt).

III. Analyse des lukanischen Augustusbildes in Lk 2.1–3

1. Der Zentraltext, innerhalb dessen unser Erzähler mit nur einigen wenigen Pinselstrichen die maßgebliche Silhouette seines Augustusbildes umreißt, findet sich ganz zu Beginn des zweiten Kapitels in Lk 2,1–3:Footnote 35

Syntaktisch betrachtet besteht diese kurze Texteinheit aus drei Hauptsätzen, in denen wir jeweils einem Vertreter aus dem Wortfeld ἀπογράϕω κτλ. begegnen, durch welche die einzelnen Sätze auf semantischer Ebene fest miteinander verzahnt sind. Diese semantische Beobachtung hilft auch weiter, den für sich genommen etwas undurchsichtigen BauplanFootnote 36 des zweiten Hauptsatzes αὕτη ἀπογραϕὴ πρώτη ![]() γ

γ ![]() νϵτο ἡγϵμνϵύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου zu entschlüsseln, da sie uns einen entscheidenden Anhaltspunkt für die Bestimmung des Subjektes bzw. Prädikates in V.2 an die Hand gibt. Denn die Tatsache, dass der Gebrauch des Nomens ἀπογραϕή bereits durch den Einsatz der zugehörigen Verbalform ἀπογράϕϵσθαι am Ende von V.1b vorbereitet ist, spricht dafür, dieses Nomen als Subjekt aufzufassen, über welches durch die Verwendung des Prädikats πρώτη

νϵτο ἡγϵμνϵύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου zu entschlüsseln, da sie uns einen entscheidenden Anhaltspunkt für die Bestimmung des Subjektes bzw. Prädikates in V.2 an die Hand gibt. Denn die Tatsache, dass der Gebrauch des Nomens ἀπογραϕή bereits durch den Einsatz der zugehörigen Verbalform ἀπογράϕϵσθαι am Ende von V.1b vorbereitet ist, spricht dafür, dieses Nomen als Subjekt aufzufassen, über welches durch die Verwendung des Prädikats πρώτη ![]() γ

γ ![]() νϵτο eine Aussage getroffen wird. Auf dieser Spur lässt sich V.2 folgendermaßen paraphrasieren: ‘Diese von Augustus angeordnete Registrierung (Subjekt) findet erstmalig statt (Prädikat)’. Der nachfolgende Genitivus absolutus ἡγϵμνϵύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου dient der zeitlichen Verortung dieses erstmaligen GeschehensFootnote 37 und schlägt innerhalb unserer kurzen Texteinheit den Bogen zurück zu deren Beginn. Vom Ende von V.2 wird deutlich, dass jene Tage (

νϵτο eine Aussage getroffen wird. Auf dieser Spur lässt sich V.2 folgendermaßen paraphrasieren: ‘Diese von Augustus angeordnete Registrierung (Subjekt) findet erstmalig statt (Prädikat)’. Der nachfolgende Genitivus absolutus ἡγϵμνϵύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου dient der zeitlichen Verortung dieses erstmaligen GeschehensFootnote 37 und schlägt innerhalb unserer kurzen Texteinheit den Bogen zurück zu deren Beginn. Vom Ende von V.2 wird deutlich, dass jene Tage (![]() ν ταῖς ἡμ

ν ταῖς ἡμ ![]() ραις

ραις ![]() κϵίναις), von denen in V.1a die Rede war, die Tage der Statthalterschaft des Quirinius sind.

κϵίναις), von denen in V.1a die Rede war, die Tage der Statthalterschaft des Quirinius sind.

Das bestimmendeFootnote 38 Geschehensmoment, das unser Erzähler aus dieser Zeit der Statthalterschaft des Quirinius ausgewählt und in seiner Erzählung präsentiert hat, ist die Begebenheit, dass es in dieser Zeit zu einer ἀπογραϕή gekommen ist. Initiiert wurde diese Zählung, wie Lukas seinen Erzähladressaten schon ganz zu Beginn wissen lässt, durch das Handeln von Kaiser Augustus: Von ihm geht ein Erlass aus (![]() ξῆλθϵν δόγμα),Footnote 39 dessen Wirkungsbereich Lukas mithilfe des Akkusativs πᾶσαν τὴν οἰκουμ

ξῆλθϵν δόγμα),Footnote 39 dessen Wirkungsbereich Lukas mithilfe des Akkusativs πᾶσαν τὴν οἰκουμ ![]() νην als weltweit angibt. Diese Aussagen über Augustus und sein Handeln lassen sich vor dem Hintergrund unserer erzähltheoretischen Grundlegungen aus Abschnitt II in zwei Gruppen unterteilen:

νην als weltweit angibt. Diese Aussagen über Augustus und sein Handeln lassen sich vor dem Hintergrund unserer erzähltheoretischen Grundlegungen aus Abschnitt II in zwei Gruppen unterteilen:

a. in die Gruppe der narratorial-direkten, in welche die Nennung des Namens Augustus und die Zuschreibung ΚαίσαρFootnote 40 gehören;

b. und in die Gruppe der narratorial-indirekten, in welche die Aussage über Augustus’ Handeln (=

ξῆλθϵν δόγμα) und die Angabe zu seinem Wirkungsbereich (πᾶσαν τὴν οἰκουμ

ξῆλθϵν δόγμα) und die Angabe zu seinem Wirkungsbereich (πᾶσαν τὴν οἰκουμ  νην) gehören.

νην) gehören.

Bereits bei einem flüchtigen Blick auf diese Figureninformationen kann man sich des Eindrucks kaum erwehren, dass durch sie innerhalb der erzählten Welt das Bild einer überaus mächtigen Herrscherfigur entworfen wird. Assoziationen von Macht und Herrschaft werden bereits durch den Gebrauch der aus dem Lateinischen transkribierten Namensform Αὐγοῦστος geweckt, in welcher, auch wenn sie bei Lukas bereits als Eigenname verwendet wird,Footnote 41 Konnotationen von Würde und Majestät ihrer Trägers mitschwingen (‘augustus’ = ‘geheiligt’/‘majestätisch’). Dass diese Facetten tatsächlich das lukanische Augustusbild ganz maßgeblich bestimmen, zeigt sich weiterhin an ihrer Verknüpfung mit der Kaiserbezeichnung, durch welche signalisiert wird, dass der so bezeichnete über die höchste und alleinige Autorität im Imperium Romanum verfügt.Footnote 42

2. Für sich genommen bleiben die in Name und Amtsbezeichnung zum Ausdruck gebrachten Gesichtspunkte von kaiserlicher Macht und Herrschaft ‘nur’ theoretische Größen, deren eigentliche Tragweite sich erst an konkreten Handlungen ablesen lässt. Hier kommt dann die narratorial-indirekte Informationszuschreibung—![]() ξῆλθϵν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράϕϵσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμ

ξῆλθϵν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράϕϵσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμ ![]() νην—ins Spiel, in welcher uns ein konkretes Beispiel für Augustus’ Machtausübung innerhalb der erzählten Welt gegeben wird. Dass dabei der Scheinwerfer ganz auf den Aspekt der Befehlsgewalt eingestellt ist, gibt die syntaktische Struktur dieses Versteils klar zu erkennen, da nämlich das einschlägige Nomen δόγμα (=Befehl) durch seinen Gebrauch als Subjekt des Satzes betont herausgestellt ist und der Urheber dieses Befehls in Form der Präpositionalphrase παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ergänzt wird.

νην—ins Spiel, in welcher uns ein konkretes Beispiel für Augustus’ Machtausübung innerhalb der erzählten Welt gegeben wird. Dass dabei der Scheinwerfer ganz auf den Aspekt der Befehlsgewalt eingestellt ist, gibt die syntaktische Struktur dieses Versteils klar zu erkennen, da nämlich das einschlägige Nomen δόγμα (=Befehl) durch seinen Gebrauch als Subjekt des Satzes betont herausgestellt ist und der Urheber dieses Befehls in Form der Präpositionalphrase παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ergänzt wird.

Wie einflussreich und wirkungsvoll dieser Befehl ist und wie mächtig demzufolge derjenige ist, der ihn erlässt (=Kaiser Augustus), erweist sich mit noch größerer Deutlichkeit, wenn wir in drei Richtungen weiterdenken: (a) Zuerst einmal ist hinsichtlich der Reichweite des kaiserlichen Befehls zu bedenken, dass sie beim Anlegen eines innerweltlichen MaßstabesFootnote 43 räumlich nicht begrenzt ist, sondern innerhalb der erzählten Welt den gesamten orbis terrarum umfasst. (b) Über diesen Erdkreis kann Augustus verfügen, was im Erzählverlauf in Lk 2.1–3—und damit sind wir bereits beim zweiten Gesichtspunkt—konkret am Zusammenspiel von Befehlserlass (![]() ξῆλθϵν δόγμα) und dessen Befolgung (

ξῆλθϵν δόγμα) und dessen Befolgung (![]() πορϵύοντο πάντϵς) ablesbar ist. Denn während in Lk 2.1 zunächst das Erlassen des Befehls mitgeteilt wird, kann der Erzähler bereits zwei Verse weiter ohne große Umschweife mitteilen, dass sich auf diesen Befehl hin der gesamte Erdkreis (πάντϵς) in Bewegung setzt: Widerspruch gegen diese kaiserliche Verfügung notiert Lukas an dieser Stelle nicht.Footnote 44 (c) Schließlich gewinnt das Augustusbild einen letzten Schliff in der kurzen Einheit in Lk 2.1–3, wenn wir es mit der Skizzierung der Quiriniusfigur in V.2 vergleichen und danach fragen, wie der Erzähler diese Figur einführt und wie er sie in Relation zur Augustusfigur positioniert. Für unsere BelangeFootnote 45 ist diesbezüglich besonders aufschlussreich, dass der Erzähler uns von Quirinius neben der Namensnennung nicht mehr wissen lässt, als dass er Statthalter in Syrien war, und zwar zu der Zeit, als erstmalig der Befehl zur Volkszählung erlassen wurde.Footnote 46 Im Erzählgefälle ist diese, syntaktisch in der Form eines Genitivus absolutus eingeführte Notiz über Quirinius’ Statthalterschaft, ἡγϵμνϵύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου, ganz der Rede vom kaiserlichen Erlass untergeordnet, was unter syntaktischem Fokus schon daran abzulesen ist, dass dieser Genitivus absolutus von der Aussage über das Erstmals der Volkszählung in V.2a (Prädikat: πρώτη

πορϵύοντο πάντϵς) ablesbar ist. Denn während in Lk 2.1 zunächst das Erlassen des Befehls mitgeteilt wird, kann der Erzähler bereits zwei Verse weiter ohne große Umschweife mitteilen, dass sich auf diesen Befehl hin der gesamte Erdkreis (πάντϵς) in Bewegung setzt: Widerspruch gegen diese kaiserliche Verfügung notiert Lukas an dieser Stelle nicht.Footnote 44 (c) Schließlich gewinnt das Augustusbild einen letzten Schliff in der kurzen Einheit in Lk 2.1–3, wenn wir es mit der Skizzierung der Quiriniusfigur in V.2 vergleichen und danach fragen, wie der Erzähler diese Figur einführt und wie er sie in Relation zur Augustusfigur positioniert. Für unsere BelangeFootnote 45 ist diesbezüglich besonders aufschlussreich, dass der Erzähler uns von Quirinius neben der Namensnennung nicht mehr wissen lässt, als dass er Statthalter in Syrien war, und zwar zu der Zeit, als erstmalig der Befehl zur Volkszählung erlassen wurde.Footnote 46 Im Erzählgefälle ist diese, syntaktisch in der Form eines Genitivus absolutus eingeführte Notiz über Quirinius’ Statthalterschaft, ἡγϵμνϵύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου, ganz der Rede vom kaiserlichen Erlass untergeordnet, was unter syntaktischem Fokus schon daran abzulesen ist, dass dieser Genitivus absolutus von der Aussage über das Erstmals der Volkszählung in V.2a (Prädikat: πρώτη ![]() γ

γ ![]() νϵτο) abhängig ist. Die so bereits durch die syntaktische Struktur angedeutete Zuordnung der beiden Figuren, d.h. die Überordnung des Augustus über Quirinius, bestätigt sich auch unter funktionalem Gesichtspunkt, da die Einführung der Quiriniusfigur, deren Skizzierung ohnehin farblos bleibt,Footnote 47 in erster Linie der Datierung des kaiserlichen Erlasses dient und dadurch die Quiriniusfigur ganz im Schatten des Augustus bleibt. Fortgesetzt wird diese Art der Zuordnung auch durch die geographische Linienführung, da durch die Nennung der Provinz Syrien (τῆς Συρίας) der Erzählwinkel nicht nur auf die für den Fortgang der Erzählung entscheidende römische Provinz zugeschnitten wird, sondern vor allem das weltweite Herrschaftsgebiet des Augustus dem begrenzten Zuständigkeitsbereich des Quirinius gegenübergestellt, oder besser: übergeordnet wird. Damit ist das Machtgefälle im römischen Reich hinreichend bewusst gemacht: der Statthalter ist, obschon er über ein bestimmtes Territorium, hier: die Provinz Syrien, waltet, ganz vom übergeordneten Befehl des Kaisers abhängig:

νϵτο) abhängig ist. Die so bereits durch die syntaktische Struktur angedeutete Zuordnung der beiden Figuren, d.h. die Überordnung des Augustus über Quirinius, bestätigt sich auch unter funktionalem Gesichtspunkt, da die Einführung der Quiriniusfigur, deren Skizzierung ohnehin farblos bleibt,Footnote 47 in erster Linie der Datierung des kaiserlichen Erlasses dient und dadurch die Quiriniusfigur ganz im Schatten des Augustus bleibt. Fortgesetzt wird diese Art der Zuordnung auch durch die geographische Linienführung, da durch die Nennung der Provinz Syrien (τῆς Συρίας) der Erzählwinkel nicht nur auf die für den Fortgang der Erzählung entscheidende römische Provinz zugeschnitten wird, sondern vor allem das weltweite Herrschaftsgebiet des Augustus dem begrenzten Zuständigkeitsbereich des Quirinius gegenübergestellt, oder besser: übergeordnet wird. Damit ist das Machtgefälle im römischen Reich hinreichend bewusst gemacht: der Statthalter ist, obschon er über ein bestimmtes Territorium, hier: die Provinz Syrien, waltet, ganz vom übergeordneten Befehl des Kaisers abhängig:

IV. Perspektivenweitung

Noch facettenreicher wird das Augustusbild, wenn wir berücksichtigen, dass die in Abschnitt III analysierten Figureninformationen in der lukanischen Erzählung in jenen Textabschnitt eingebettet sind, der als Exposition der Erzähleinheit Lk 2.4–21 dient und in welchem die dort erzählten Ereignisse der Geburt und Namensgebung des Jesuskindes zeitgeschichtlich eingeordnet werden. Denn unter diesem Betrachtungswinkel ist zu erkennen, dass der kurze Textabschnitt Lk 2.1–3 mit seiner Bezugnahme auf die realpolitische Ebene Bestandteil einer Dreierreihe von Synchronismen ist, zu welcher neben Lk 2 noch Lk 1.5 (![]() γ

γ ![]() νϵτο

νϵτο ![]() ν ταῖς ἡμ

ν ταῖς ἡμ ![]() ραις Ἡρῴδου βασιλ

ραις Ἡρῴδου βασιλ ![]() ως τῆς Ἰουδαίας) und Lk 3.1–2a (

ως τῆς Ἰουδαίας) und Lk 3.1–2a (![]() ν ἔτϵι πϵντϵκαιδϵκάτῳ τῆς ἡγϵμονίας Τιβϵρίου Καίσαρος …) gehören.

ν ἔτϵι πϵντϵκαιδϵκάτῳ τῆς ἡγϵμονίας Τιβϵρίου Καίσαρος …) gehören.

Beim Vergleich dieser drei Synchronismen hinsichtlich der geographischen Linienführung zeigt sich, dass der in Lk 1.5 durch die alleinige Nennung von König Herodes noch ganz auf Israel (βασιλ ![]() ως τῆς Ἰουδαίας) eingestellte Erzählwinkel in Lk 2.1–3 auf den gesamten orbis terrarum ausgeweitet wird, wobei die Israelperspektive im Verlauf von Lk 2 natürlich nicht aus dem Blick gerät. Vielmehr nimmt Lukas in diesem Kapitel erzählerisch eine Zuordnung von Israelzentrierung und Weitung auf den ganzen Erdkreis vor,Footnote 48 welche im Synchronismus in Lk 3.1–2a ausdrücklich konstatiert wird. Dort nämlich werden anders noch als in den beiden ersten Synchronismen weltpolitische Ebene (Kaiser Tiberius) und israelorientierte Perspektive (Tetrarchen, Hohenpriester) ausdrücklich zusammengebracht:Footnote 49

ως τῆς Ἰουδαίας) eingestellte Erzählwinkel in Lk 2.1–3 auf den gesamten orbis terrarum ausgeweitet wird, wobei die Israelperspektive im Verlauf von Lk 2 natürlich nicht aus dem Blick gerät. Vielmehr nimmt Lukas in diesem Kapitel erzählerisch eine Zuordnung von Israelzentrierung und Weitung auf den ganzen Erdkreis vor,Footnote 48 welche im Synchronismus in Lk 3.1–2a ausdrücklich konstatiert wird. Dort nämlich werden anders noch als in den beiden ersten Synchronismen weltpolitische Ebene (Kaiser Tiberius) und israelorientierte Perspektive (Tetrarchen, Hohenpriester) ausdrücklich zusammengebracht:Footnote 49

Für unsere Untersuchung des lukanischen Augustusbildes ist die Wahrnehmung dieses Zusammenspiels der drei Synchronismen aus zwei Gründen aufschlussreich: (a) Zunächst einmal tritt in Fortführung der bereits in Abschnitt III beobachteten Bildanteile der Aspekt der Handlungsvollmacht in den Vordergrund, wenn man die Zeichnung der Augustfigur mit derjenigen der Herodesfigur in Lk 1.5 vergleicht. Während Letztgenannter nämlich nicht eigens als Akteur in Erscheinung tritt, sondern ‘lediglich’ vom Erzähler genannt wird, ist Augustus als Handelnder gezeichnet, dessen Anordnung die ganze Welt in Bewegung setzt (καὶ ![]() πορϵύοντο πάντϵς). (b) An der Seite dieses so dominierenden Bildanteils wird unter Berücksichtigung des Zusammenspiels der beiden Synchronismen in Lk 2.1–3 und Lk 3.1–2a beiläufig noch eine ganz andere Facette des Augustusbildes ersichtlich, welche in Lk 2 noch keine Rolle spielt, sondern welche sich aus Lk 3.1–2a erschließen lässt. Denn dadurch, dass Lukas in Lk 3.1 vom fünfzehnten Jahr τῆς ἡγϵμονίας Τιβϵρίου Καίσαρος spricht, wird indirekt signalisiert, dass die Zeit der irdischen Footnote 50 Herrschaftsausübung von Kaiser Augustus schon lange zu Ende ist und dass an seine Stelle Kaiser Tiberius getreten ist. Auch wenn diese Facette für sich genommen nicht weiter ungewöhnlich erscheint, erhält sie ein ganz eigenes Gewicht, wenn wir sie in Abschnitt V mit dem Erzählkontext, insbesondere mit der Aussage über Jesu ewige Herrschaft in Lk 1.32–33, in Beziehung setzen.

πορϵύοντο πάντϵς). (b) An der Seite dieses so dominierenden Bildanteils wird unter Berücksichtigung des Zusammenspiels der beiden Synchronismen in Lk 2.1–3 und Lk 3.1–2a beiläufig noch eine ganz andere Facette des Augustusbildes ersichtlich, welche in Lk 2 noch keine Rolle spielt, sondern welche sich aus Lk 3.1–2a erschließen lässt. Denn dadurch, dass Lukas in Lk 3.1 vom fünfzehnten Jahr τῆς ἡγϵμονίας Τιβϵρίου Καίσαρος spricht, wird indirekt signalisiert, dass die Zeit der irdischen Footnote 50 Herrschaftsausübung von Kaiser Augustus schon lange zu Ende ist und dass an seine Stelle Kaiser Tiberius getreten ist. Auch wenn diese Facette für sich genommen nicht weiter ungewöhnlich erscheint, erhält sie ein ganz eigenes Gewicht, wenn wir sie in Abschnitt V mit dem Erzählkontext, insbesondere mit der Aussage über Jesu ewige Herrschaft in Lk 1.32–33, in Beziehung setzen.

V. Die Zeichnung der Augustusfigur im Rahmen der theologisch-christologischen Linienführung

1. Um nun die erzählstrategische Funktion des lukanischen Augustusbildes erfassen zu können und den Ort dieser Zeichnung in der theologisch-christologischen Linienführung der ersten Kapitel des Opus Lucanum lokalisieren zu können, knüpfen wir in einem ersten Schritt an die eingangs angeführten Beobachtungen aus der Forschungsliteratur an. Bei deren Durchsicht sind wir in Abschnitt I bereits beim Gedanken hängen geblieben, dass die Erwähnung des kaiserlichen Erlasses dazu dient, einen Anlass für Josefs und Marias Reise nach Bethlehem zu bieten. Damit ist sicherlich eine entscheidende Spur gewiesen, was die Beantwortung der Frage angeht, warum Lukas von diesem kaiserlichen Erlass erzählt. Zweifelsohne ist damit aber noch nichts hinsichtlich der Frage entschieden, wie Lukas davon erzählt.

Gehen wir im Folgenden diese beiden Fragen nach dem Warum und dem Wie der Reihe nach an und holen im Zuge der Beantwortung der ersten Frage etwas weiter aus, indem wir uns, wie am Ende von Abschnitt I angekündigt, einen tieferen Einblick in die Charakterisierungsweise Gottes und Jesu verschaffen, welcher dann später die Grundlage zur Beantwortung der Frage nach dem Wie bildet: Die Notwendigkeit des Reiseunternehmens ϵἰς πόλιν Δαυίδ (Lk 2.4) ergibt sich aus dem Inhalt der Verheißung in Lk 1.32, genauer: der Ankündigung, dass Jesus auf dem Thron Davids sitzen wird (dazu gleich mehr), und aus dem damit verbundenen Zusammenspiel von göttlicher VerheißungFootnote 51 und dem Beginn ihrer Erfüllung, hinter dem die Vorstellung eines alles bestimmenden göttlichen Heilsplanes steht.Footnote 52 Das uns hier besonders interessierende Zusammenspiel von Verheißung und Erfüllung wird erzählerisch durch die Einführung der Figur von König David hergestellt, die Lukas erstmalig im Rahmen der narratorial-direkten Charakterisierung der Josefsfigur in Lk 1.27 nennt. Von Josef erfahren wir zuerst, dass er ![]() ξ οἴκου Δαυίδ stammt und mit Maria verlobt ist, wobei mit dieser Bezugnahme auf die Davidsdynastie im unmittelbaren Vorspann der Geburtsankündigung Jesu der Boden für deren Inhalt (Stichwort: Thron Davids) bereitet ist.Footnote 53 Ihrerseits lässt sich die Beschreibung der Bedeutung des Kindes in den Vv.32–33, welche im Rahmen der Geburtsankündigung in Lk 1.31–33 angesiedelt ist, in eine Reihe von fünf Aussagen unterteilen, deren Einzelglieder durch καί parataktisch aneinandergereiht sind:

ξ οἴκου Δαυίδ stammt und mit Maria verlobt ist, wobei mit dieser Bezugnahme auf die Davidsdynastie im unmittelbaren Vorspann der Geburtsankündigung Jesu der Boden für deren Inhalt (Stichwort: Thron Davids) bereitet ist.Footnote 53 Ihrerseits lässt sich die Beschreibung der Bedeutung des Kindes in den Vv.32–33, welche im Rahmen der Geburtsankündigung in Lk 1.31–33 angesiedelt ist, in eine Reihe von fünf Aussagen unterteilen, deren Einzelglieder durch καί parataktisch aneinandergereiht sind:

Unschwer ist zu erkennen, dass mit der Rede von der Thronübergabe das semantische Feld ‘Königtum’ eingeführt wird, welches den semantischen Charakter der dritten bis fünften Aussage maßgeblich prägt (θρόνος, βασιλϵύϵιν, βασιλϵία). Inhaltlich wird in diesen drei letzten Aussagen nicht nur die Übergabe des Thrones David an Jesus ausdrücklich angekündigt, wobei Gott in der dritten Aussage als der Übergebende explizit benannt wird, sondern es wird auch noch die zeitliche Dimension der jesuanischen Herrschaft doppelt abgesteckt.Footnote 54 Diesbezüglich wird in Form eines Parallelismus membrorum in V.33 verheißen, dass Jesus ϵἰς τοὺς αἰῶνας über das Haus Jakob herrschen wird und dass seine Herrschaft οὐκ τ ![]() λος sein wird.Footnote 55 Deswegen muss und wird es auch einen weiteren Thronfolger nicht mehr geben.

λος sein wird.Footnote 55 Deswegen muss und wird es auch einen weiteren Thronfolger nicht mehr geben.

Dass sich diese Verheißung der Thronfolge zu erfüllen beginnt, wird nicht nur dadurch signalisiert, dass Jesus über Josef in die Davidslinie eingeordnet wird, sondern vor allem dadurch, dass der zukünftige Throninhaber in der Stadt Davids zur Welt kommen wird. Als diese Stadt gilt für Lukas nicht etwa Jerusalem sondern Bethlehem, welche nach Auskunft von 1Sam 20.6 als die Stadt Davids (τὴν πόλιν αὐτοῦ)Footnote 56 gilt und von welcher der Prophet Micha sagt, dass aus ihr einer hervorgehen wird, der über Israel herrschen wird (Mich 5.1).

2. Wenn wir mit diesen Beobachtungen zur Platzierung von Jesus in der Davidslinie und dem Wissen um das Zusammenspiel von Verheißung (=Jesus wird in der Davidsdynastie stehen) und beginnender Erfüllung (=Geburt in der Davidsstadt) nach dem Initiator dieses Gesamtgeschehens fragen, ist es vielleicht nicht überraschend, dass wir auf keinen geringeren als auf Gott selbst stoßen.Footnote 57 Aber die Art und Weise, wie Lukas von Gott und seinem Handeln erzählt, verlangt doch unsere gesteigerte Aufmerksamkeit, da einem hier unter Beachtung der unterschiedlichen Verfahren der Figurencharakterisierung (s. dazu Abschnitt II) eine Besonderheit auffällt: Im Unterschied zu den anderen Figuren seiner erzählten Welt, welchen wir in Lk 1–2 begegnen, wird Gott in diesen Kapiteln nicht narratorial-direktFootnote 58 oder von einem Repräsentanten der himmlischen Welt figural-direktFootnote 59eingeführt, sondern man ist, will man sich ein Bild von dessen Charakterzeichnung verschaffen, ganz auf die Entschlüsselung der über die Erzählung in Lk 1–2 verstreuten Zuschreibungen angewiesen. Dabei stoßen wir abgesehen von einer kurzen narratorial-indirekten Zuschreibung, nämlich dass Gott seinen Engel zu Maria sendetFootnote 60 —übrigens die einzige dieser Art in Lk 1–2—, vornehmlich auf figural-direkte und figural-indirekte Charakterisierungen. Zu ersteren gehören sowohl Kurzstatements über Gottes Hilfsbereitschaft und seinen unbegrenzten Handlungsspielraum, wie sie von Zacharias (Lk 1.25a: οὕτως μοι πϵποίηκϵν κύριος) oder Gabriel (Lk 1.37: οὐκ ἀδυνατήσϵι παρὰ τοῦ θϵοῦ πᾶν ῥῆμα) ausgesprochen werden, als auch die unverkennbar breiter angelegten Aussagen über Gott in Marias bzw. Zacharias’ Gotteslob in Lk 1.46–55 (z.B.: ![]() ποίησϵν κράτος

ποίησϵν κράτος ![]() ν βραχίονι αὐτοῦ) bzw. Lk 1.68–78 (z.B.:

ν βραχίονι αὐτοῦ) bzw. Lk 1.68–78 (z.B.: ![]() πϵσκ

πϵσκ ![]() ψατο καὶ

ψατο καὶ ![]() ποίησϵν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ).

ποίησϵν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ).

Was nun diese figural-direkten Zuschreibungen von den Charakterisierungen der Johannes- und Jesusfigur, welche ja ebenfalls figural-direkt erfolgen, unterscheidet, ist abgesehen vom Status der jeweiligen Sprecherfigur (Gabriel vs. Maria/Zacharias)Footnote 61 vor allem die jeweilige Platzierung innerhalb des Erzählverlaufs. Auffällig ist nämlich, dass die ausführlichen Charakterisierungen der Johannes- und Jesusfigur bereits mit deren erster Erwähnung in Lk 1.13ff. bzw. Lk 1.31ff. einhergehen und dass dadurch bereits von allem Anfang an ganz entscheidende Weichen bezüglich ihrer Charakterzeichnung in Lukas’ Erzählung gestellt werden.Footnote 62 Ganz im Unterschied dazu begegnen ausführlichere Charakterisierungen der Figur ‘Gott’ nicht schon bei dessen erster Erwähnung, sondern sie betritt nahezu unauffällig die Bühne der erzählten Welt. Seine Charakterisierung erfolgt erst schrittweise durch unterschiedliche Figuren der erzählten Welt, wodurch das in Lk 1–2 entworfene Gottesbild erst nach und nach an Konturen gewinnt.Footnote 63

3. Diese Konturen treten klarer hervor, wenn man außer nach den figural-direkten Zuschreibungen auch danach fragt, was bestimmte Handlungsweisen anderer Figuren innerhalb der erzählten Welt für die Schärfung jener Konturen austragen (figural-indirekt). In dieses Feld gehört nun, und damit beginnt sich der Kreis unserer Überlegungen zu schließen, die Zeichnung der Augustusfigur mitsamt der von ihr erzählten Handlung eines weltweiten Dekreterlasses. Die Bedeutsamkeit, solche vielleicht zunächst beiläufig erscheinenden, figural-indirekten Zuschreibungen für die Gewinnung schärferer Konturen des Gottesbildes hinreichend zu würdigen, resultiert aus der Beobachtung, dass narratoriale Zuschreibungen für die einführende Charakterisierung Gottes in den ersten Kapiteln der lukanischen Erzählung nahezu ausgefallen sind. Das Entscheidende, was wir Schritt für Schritt über ihn erfahren, ist, dass er die Heilsinitiative ergriffen hat, welche ihren Anfang mit Gabriels Sendung zu Zacharias und Maria nimmt und durch welche die Zeit der Erfüllung der prophetischen Heilsverheißung anbricht.Footnote 64 Innerhalb der Erzählung über den Beginn dieser von Maria und Zacharias hinreichend gewürdigten Heilsinitiative verortet Lukas seine Augustusfigur und ordnet ihr Handeln damit in das alles übergreifende Zusammenspiel von Heilsverheißung und beginnender Erfüllung ein:

Registriert man dieses Zusammenspiel, dann zeigt sich, dass Augustus durch seinen Erlass innerhalb der erzählten Welt an der Erfüllung des Zusammenspiels, welches in Gottes Heilsplan verankert ist, mitarbeitet und dass er zum Werkzeug dieses Heilsplanes wird,Footnote 65 indem er durch seinen Befehl die Bethlehemreise von Josef und seiner schwangeren Frau veranlasst.

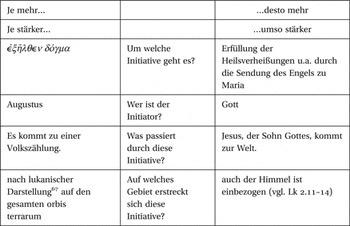

4. Damit ist sicherlich eine entscheidende Spur gewiesen um zu begreifen, warum Lukas vom kaiserlichen Erlass erzählt (das Das), jedoch ist damit noch nicht hinreichend berücksichtigt, wie von diesem Erlass und seinem Initiator Augustus erzählt wird. Wenn wir diese Frage nach dem Warum nun aufnehmen, werden wir verstehen, warum Lukas die Augustusfigur so machtvoll und durchsetzungsstark skizziert hat, und wir werden in die Lage versetzt, die Zuordnung der Zeichnung Gottes zu der der Augustusfigur weitaus präziser zu bestimmen, als dies allgemein geschieht. Erinnern wir uns: Abgesehen vom Detail der Sterblichkeit, welches mehr angedeutet als ausgeführt istFootnote 66 (dazu gleich mehr), zeichnet sich die Charakterisierung der lukanischen Augustusfigur ganz entscheidend durch Facetten wie majestätische Würde, enorme Machtfülle, faktische Durchsetzungskraft und weltweite Befehlsgewalt aus (vgl. Abschnitte III-IV). Durch eine Verknüpfung dieser Beobachtungen zu den prägenden Charakterzügen der lukanischen Augustusfigur mit der Tatsache, dass diese so machtvoll gezeichnete Figur durch ihre Verortung im Erzählverlauf zum ‘Werkzeug’ des göttlichen Heilsplanes wird, fällt von der Zeichnung der Augustusfigur ein starkes Licht auf die Zeichnung Gottes, der ja Urheber dieses Planes ist. Mit Händen zu greifen ist dabei eine proportionale Art und Weise der Zuordnung im Sinne von ‘je mehr…desto mehr’. Konkret bedeutet dies: Je stärker und mächtiger die Augustusfigur skizziert ist, umso stärker und überlegener kann Gottes Macht zum Vorschein treten, da der so majestätische und durchsetzungsstark gezeichnete Kaiser und der von ihm initiierte Erlass ‘nur’ ein Bestandteil des übergreifenden göttlichen Heilsplanes ist:

Geht man die Übersicht unter der Fragestellung durch, welcher neue Footnote 68 Aspekt zur Charakterisierung Gottes durch die Art und Weise beigesteuert wird, wie Lukas Augustus und Gott im Sinne von ‘je stärker…desto stärker’ erzählerisch zugeordnet hat, dann liegen zwei Aspekte auf der Hand: Zum einen wird man erstmalig innerhalb des Erzählverlaufes damit konfrontiert, dass Gottes Handlungshoheit, auf welche der Erzähler in Lk 1 im Hinblick auf Menschen in Israel zu sprechen kommt (Zacharias in Jerusalem; Maria in Nazareth), eben nicht auf Israel beschränkt ist, sondern nach lukanischer Auffassung den ganzen Erdkreis umfasst und natürlich auch an dessen Grenzen nicht endet. Noch wichtiger scheint mir aber ein zweiter Gesichtspunkt, denn durch die zu beobachtende proportionale Zuordnung mitsamt eindeutiger Unterordnung der Figur des Kaisers unter Gott gewinnen die direkt-figuralen Zuschreibungen von Gabriel, Zacharias und Maria Hand und Fuß. Indem nämlich der so mächtig gezeichnete Kaiser mit seinem wirkmächtigen Befehl in die übergreifende Linie des göttlichen Heilsplanes eingeordnet wird, nehmen Zuschreibungen, denen zufolge für Gott nichts unmöglich ist (so Gabriel) oder Gott mit seinem Arm machtvolle Taten vollbringt (so Maria), konkrete Gestalt an. Anders ausgedrückt: Gottes überragende Macht, welche ihm in Lk 1 von Figuren der erzählten Welt (preisend) zugesprochen wird, zeigt sich in der erzählerisch vorgenommenen Unterordnung der lukanischen Augustusfigur, wobei die Größe und Reichweite von Gottes Macht so klar zum Vorschein tritt, weil der Kaiser als so machtvoll gezeichnet ist.

Für ein Verstehen der erzählerischen Entfaltung des lukanischen Gottesbildes ist die Betrachtung der lukanischen Augustusfigur unter dem Blickwinkel, was deren Zeichnung auf figural-indirekte Weise zur Charakterisierung Gottes beiträgt, insofern von ganz erheblicher Relevanz, da durch die Tatsache, dass durch die Unterordnung des Kaisers (er ist nur ‘Werkzeug im göttlichen Heilsplan’) die theoretischen Aussagen über Gottes Handlungsmacht aus Lk 1 erstmals eine konkrete Gestalt gewinnen. Einfacher ausgedrückt: Die weltweit wahrnehmbare Aktion eines census hat nach Lukas’ Zeichnung keine Bedeutung aus sich heraus, sondern ist ganz dem übergreifenden göttlichen Heilsplan eingeordnet, sodass klar wird: Der, der die Fäden der Macht in der Hand hält, ist nicht Augustus, sondern Gott. Bedeutsam ist diese Absicherung für die Charakterisierung Gottes unter erzähltheoretischem Betrachtungswinkel vor allem aus dem Grund, weil Gott ja nicht von einem allwissenden Erzähler narratorial eingeführt wird, sondern dass ihm von Figuren der erzählten Welt (mit ihrem jeweiligen Horizont) bestimmte Eigenschaften zugeschrieben worden sind. Diese einzelnen Zuschreibungen von Macht und Größe werden durch die aufgewiesene Überordnung der Macht Gottes über den Herrschaftsanspruch des Kaisers, welche sich in Lk 2.1–3 an der Einordnung des census in den Heilsplan manifestiert, untermauert und abgesichert.

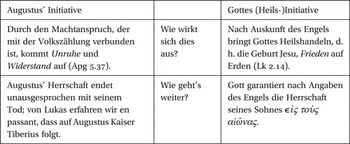

5. Blickwechsel: Die Tatsache, dass die Augustusfigur vom Erzähler als eine machtvolle Figur gezeichnet wird, darf nicht mit einer Würdigung der historischen Gestalt von Kaiser Augustus und seiner Politik verwechselt werden (historische Ebene).Footnote 69 Vielmehr geht es dem Erzähler auf der literarischen Ebene darum, durch die Zeichnung einer machtvollen Augustusfigur die übergroße Macht Gottes noch deutlicher zum Vorschein bringen zu können, wobei Lukas unmissverständlich zu verstehen gibt, dass die eigentliche Macht nicht bei Kaiser Augustus, sondern bei Gott als dem umso Stärkeren liegt. Um das eben angedeutete mögliche Missverständnis im Sinne einer Würdigung des Kaisers gar nicht erst aufkommen zu lassen und die Komplexität des lukanischen Augustusbildes angemessen zu würdigen, ist es unerlässlich, neben der beobachteten proportionalen Zuordnungsweise (Gott—Augustus) auch noch eine zweite, eher unterschwellig eingezeichnete Ebene wahrzunehmen. Auf dieser finden sich nämlich greifbare Spuren, dass sich Augustus’ und Gottes Initiative ganz wesentlich unterscheiden und dass die Zeichnung der Augustusfigur mitsamt ihrer Handlungsweise erzählstrategisch auch als Kontrastfolie dient, von der sich die Darstellung der göttlichen Heilsinitiative mit der Sendung des Sohnes spürbar (natürlich ganz zum Positiven) abheben kann:

Beim Blick auf die untere Zeile der Aufstellung schließt sich der Bogen zu den am Ende von Abschnitt IV vorgebrachten Beobachtungen hinsichtlich der Bedeutung der Facette der Sterblichkeit im lukanischen Augustusbild. Während wir am Ende von Abschnitt IV noch nicht in der Lage waren, die Relevanz dieses Aspektes adäquat auszuloten, gibt uns die in der Übersicht erfolgte Verknüpfung mit der theologisch-christologischen Linienführung (rechte Spalte: Gottes Initiative) dazu das nötige Rüstzeug an die Hand. Denn durch die Facette der Endlichkeit seiner konkreten irdischen Machtausübung (Lk 3: Regierung des Kaisers Tiberius) wird uns unmissverständlich vor Augen geführt, dass Augustus einerseits und Gott und Jesus andererseits auf zwei völlig unterschiedlichen Stufen stehen. Endet nämlich Augustus’ konkrete Herrschaftsausübung in der Welt mit seinem Tod und folgt ihm Tiberius auf dem Thron, so sichert Gott zu, dass Jesu in der Welt erfahrbare Herrschaftsausübung sich davon allein unter zeitlichen Blickwinkel fundamental unterscheidet: Sie reicht ϵἰς τοὺς αἰῶνας, sodass es folglich einen Nachfolger auf dem Davidsthron nicht mehr geben wird.Footnote 70

Die sich zunehmend verfestigende Annahme, dass Lukas die Zeichnung von Augustus’ Initiative auch (aber nicht nur!Footnote 71) als Kontrastfolie zu seiner Darstellung des göttlichen Heilshandelns verstanden wissen will, lässt sich unter Berücksichtigung der Frage nach den Auswirkungen der jeweiligen Initiative noch weiter erhärten. Diesbezüglich ist erst einmal bemerkenswert, dass Lukas von der positiven Auswirkung des göttlichen Heilshandelns im unmittelbaren Erzählkontext—![]() πὶ γῆς ϵἰρήνη

πὶ γῆς ϵἰρήνη ![]() ν ἀνθρώποις ϵὐδοκίας (2.14)—spricht, dass aber ein Statement hinsichtlich der Folgen des kaiserlichen Erlasses erst viele Kapitel später in Apg 5.37 mit dem Hinweis auf den Aufstand

ν ἀνθρώποις ϵὐδοκίας (2.14)—spricht, dass aber ein Statement hinsichtlich der Folgen des kaiserlichen Erlasses erst viele Kapitel später in Apg 5.37 mit dem Hinweis auf den Aufstand ![]() ν ταῖς ἡμ

ν ταῖς ἡμ ![]() ραις τῆς ἀπογραϕῆς nachgeliefert wird. Zieht man trotz des großen textlichen Abstandes die Informationen aus Lk 2.14 und Apg 5.37 zusammen, ist die wertende Gegenüberstellung hinsichtlich der jeweiligen Handlungsfolgen mit Händen zu greifen: Während Gottes Handeln Frieden auf Erden bringt, führt die kaiserlich angeordnete Volkszählung zu Aufständen und Unruhen unter den Betroffenen.

ραις τῆς ἀπογραϕῆς nachgeliefert wird. Zieht man trotz des großen textlichen Abstandes die Informationen aus Lk 2.14 und Apg 5.37 zusammen, ist die wertende Gegenüberstellung hinsichtlich der jeweiligen Handlungsfolgen mit Händen zu greifen: Während Gottes Handeln Frieden auf Erden bringt, führt die kaiserlich angeordnete Volkszählung zu Aufständen und Unruhen unter den Betroffenen.

Auch wenn unter rezeptionstheoretischem Betrachtungswinkel sicherlich erwogen werden kann, dass Assoziationen an die negativen Auswirkungen des kaiserlichen Erlasses schon durch die mehrmalige Wiederholung des Wortfeldes ἀπογράϕω κτλ. ausgelöst werden können,Footnote 72 so ist doch die Entscheidung des Erzählers zu beachten, in Lk 2 noch nicht ausdrücklich von diesen negativen Auswirkungen zu sprechen. Sucht man nun eingedenk des generell überaus spekulativen Charakters von Überlegungen zum Nicht-GesagtenFootnote 73 nach dem Grund für diese Nichterwähnung in Lk 2, ist m.E. in Erwägung zu ziehen, dass der Erzähler durch das Nicht-Sagen den Fokus seiner Darstellung ganz auf den Gedanken der Austarierung der Machtverhältnisse ausrichten kann. Hinzu kommt noch ein weiterer Gedanke: Betrachtet man nämlich das Zusammenspiel Gott—Augustus unter dem Fokus der negativen Folgen, welche der kaiserliche Erlass auf die von ihm Betroffenen hat, kann angesichts von Aspekten wie Unterdrückung und Ausbeutung die Frage aufkommen, warum—überspitzt formuliert—sich Gott nach Auskunft der lukanischen Erzählung zur Durchsetzung seines Heilsplans überhaupt eines solchen Erlasses bedient hat, um Josef und die schwangere Maria nach Bethlehem zu führen. Das Aufkommen dieser Frage umgeht der Erzähler dadurch, dass er nicht ausdrücklich auf die negativen Auswirkungen zu sprechen kommt, sondern seine Darstellung ganz auf die Über- und Unterordnung von göttlicher und kaiserlicher Macht fokussiert.

Kurzum: Die greifbare Kritik läuft nicht über eine explizite negative Bewertung des kaiserlichen Erlasses, obschon diese in der Wiederholung des Wortfeldes impliziert sein mag, sondern vielmehr über den Aufweis der Begrenztheit des kaiserlichen Machtanspruches und einer Umkehrung der realpolitischen Machtverhältnisse, was sich besonders drastisch und anschaulich bei einem Blick auf den Bau und Umbau der Architektur der erzählten Welt zu erkennen gibt.Footnote 74

VI. Entgegengesetzte Architektur—Neuausrichtungen

1. Hand in Hand mit der Austarierung der Machtverhältnisse in der aufgewiesenen proportional—entgegensetzenden Zuordnungsweise erfolgt auch eine für den Fortgang der Erzählung nachhaltige Justierung der geographischen Achsen der erzählten Welt, insbesondere was die Bestimmung von Peripherie und Zentrum in deren räumlicher Architektur angeht. Spiegelt nämlich die kurze Erzählung von Augustus’ Erlass in Lk 2.1–3 noch die realen geographisch-politischen Verhältnisse hinsichtlich der Zuordnung von Zentrum und Peripherie wieder, indem in ihr die Bewegung vom Zentrum (Kaiser in Rom) an den Rand (hier: die Provinz Syrien) nachgezeichnet ist, findet durch die erzählerische Einbettung dieser kurzen Texteinheit und ihrer Kontextvernetzung eine radikale Umkehrung statt. Graphisch lässt sich dieser Prozess folgendermaßen veranschaulichen, wobei wir zunächst bei der Ausgestaltung der räumlichen Architektur in Lk 2.1–3 ansetzen…

…und dann beobachten, wie Lukas die Architektur neu festlegt, indem er innerhalb seiner erzählten Welt Peripherie und Zentrum im Vergleich zu den realpolitischen Verhältnissen umkehrt (ab V.4),Footnote 75 worin sich zugleich die Wertungsperspektive des Erzählers, der ideologische Parameter seiner Perspektive,Footnote 76 niederschlägt:

Nicht mehr Rom, an welches Lukas durch die Nennung des Kaisers erinnert, ist das Zentrum, von dem aus sich eine weltweite Bewegung ausbreitet—diese Bewegungsrichtung spiegelt sich noch in der Erzählung von der Verbreitung des kaiserlichen Erlasses vom Sitz des Kaisers über die gesamte Welt (s. Graphik 1)—, sondern Israel, genauer: die Davidsstadt Bethlehem und später dann Jerusalem, rückt unter Einbeziehung eines weltweiten HorizontesFootnote 77 in den geographischen Mittelpunkt der erzählten Welt.Footnote 78 In Bethlehem kommt der Messias zur Welt, und die Freude darüber, so wird den Hirten durch einen Engel zur gleichen Zeit auf einem Feld mitgeteilt,Footnote 79 soll παντὶ τῷ λαῷ zuteil werden, womit die Bewegungsrichtung beginnt, welche letztendlich über Jerusalem, Judäa und Samarien ![]() ως

ως ![]() σχάτου τῆς γῆς führen soll.Footnote 80

σχάτου τῆς γῆς führen soll.Footnote 80

2. Hat man erst einmal damit begonnen, die Geographie der erzählten Welt ansatzweise auszuleuchten, stellt sich bald der Eindruck ein, dass unser Erzähler im Zuge der soeben beobachteten Neuausrichtung auf horizontaler Ebene noch einen entscheidenden Schritt weiter geht und es nicht dabei belässt, lediglich eine Stadt (Rom) durch eine andere (Bethlehem bzw. Jerusalem) zu ersetzen.Footnote 81 Schritt für Schritt erfolgt nämlich in Lk 2 zusammen mit der Festsetzung von Bethlehem/Jerusalem als Zentrum auf der horizontalen Achse auch eine Justierung der vertikalen Achse, insbesondere in der Notiz vom plötzlichen Auftauchen des himmlischen Heeres in Lk 2.13 (![]() ξαίϕνης

ξαίϕνης ![]() γ

γ ![]() νϵτο σὺν τῷ ἀγγ

νϵτο σὺν τῷ ἀγγ ![]() λῳ πλῆτος στρατιᾶς οὐρανίου), durch welche der Himmel als der alles überwölbende Raum immer sichtbarere Konturen gewinnt. Vorbereitet ist diese geographische Längsstreckung bereits in den beiden Geburtsankündigungserzählungen in Lk 1.8–23 und 1.26–38, wiewohl dort der Himmel als Herkunftsort des göttlichen Boten Gabriel noch nicht ausdrücklich benannt wird. Dennoch deutet Gabriel, indem er sich Zacharias gegenüber als derjenige vorstellt, der vor Gott steht (Lk 1.19: ὁ παρϵστηκὼς

λῳ πλῆτος στρατιᾶς οὐρανίου), durch welche der Himmel als der alles überwölbende Raum immer sichtbarere Konturen gewinnt. Vorbereitet ist diese geographische Längsstreckung bereits in den beiden Geburtsankündigungserzählungen in Lk 1.8–23 und 1.26–38, wiewohl dort der Himmel als Herkunftsort des göttlichen Boten Gabriel noch nicht ausdrücklich benannt wird. Dennoch deutet Gabriel, indem er sich Zacharias gegenüber als derjenige vorstellt, der vor Gott steht (Lk 1.19: ὁ παρϵστηκὼς ![]() νώπιον τοῦ θϵοῦ), und von dort gesandt ist (vgl. weiter Lk 1.26: ἀπϵστάλη ἀπὸ τοῦ θϵοῦ), die vertikale Linie Gott (Himmel) → Menschen (Erde) mit hinreichender Klarheit an. Darüber hinaus ist es dann am Ende dieses ersten Kapitels der Zachariasfigur überlassen, die vertikale Ausrichtung ausdrücklich ins Spiel zu bringen, wenn er Jesus als ἀνατολὴ

νώπιον τοῦ θϵοῦ), und von dort gesandt ist (vgl. weiter Lk 1.26: ἀπϵστάλη ἀπὸ τοῦ θϵοῦ), die vertikale Linie Gott (Himmel) → Menschen (Erde) mit hinreichender Klarheit an. Darüber hinaus ist es dann am Ende dieses ersten Kapitels der Zachariasfigur überlassen, die vertikale Ausrichtung ausdrücklich ins Spiel zu bringen, wenn er Jesus als ἀνατολὴ ![]() ξ ὕψους Footnote 82 charakterisiert und damit die Höhe als Raum der erzählten Welt erstmals explizit erschließt.

ξ ὕψους Footnote 82 charakterisiert und damit die Höhe als Raum der erzählten Welt erstmals explizit erschließt.

Weitergeführt und verstärkt wird diese Linienführung dann in der oben bereits angeführten Notiz aus Lk 2.13, da nach Auskunft dieses Verses das himmlische Heer (στρατιᾶς οὐρανίου) in Anwesenheit der Hirten auf dem Feld das eigentlich im Himmel stattfindende Gotteslob auf Erden hörbar erklingen lässt. Stellt man in Rechnung, dass wir uns in Lk 2.13 mitten in der Erzähleinheit von Jesu Geburt in Bethlehem (Lk 2.4–21) befinden, ist das mit der Bezugnahme auf das himmlische Heer gegebene Signal unverkennbar: Im Moment der Geburt Jesus ist—so signalisiert es die Erwähnung der Hörbarkeit des himmlischen Gotteslobes auf Erden—die Distanz zwischen Himmel und Erde aufgehobenFootnote 83 und das neugeborene Jesuskind erscheint als der Schnittpunkt, an welchem horizontale und vertikale Achse der von Lukas gezeichneten Welt zusammengeführt werden. Folglich—und dies ist für ein angemessenes Verständnis der geographischen Ausrichtung der erzählten Welt im lukanischen Doppelwerk maßgeblich—laufen horizontale und vertikale Achse nicht einfach an einem wie auch immer gearteten Ort innerhalb des römischen Reiches zusammen, sondern in einer Person: in dem in Bethlehem geborenen Jesuskind, dem eigentlichen Gravitationszentrum der gesamten Architektur:Footnote 84

3. Schließlich erlaubt es diese Beobachtung zur Geographie der erzählten Welt, dass wir die in der Forschung immer wieder geäußerte Annahme einer Entgegensetzung zwischen Augustus einerseits und Gott und Jesus andererseits am gesamten Textgefälle, genauer: an der in Lk 2 schrittweise vollzogenen Justierung der Achsen der erzählten Welt mitsamt ihrer Umkehrung der realpolitischen Verhältnisse, festmachen können, ohne dass wir dabei auf die Bewertung einzelner Motive allein angewiesen sind.Footnote 85 Die geographische Ausrichtung der erzählten Welt lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass Rom mitsamt dem vermeintlich so mächtigen Kaiser ganz an den Rand gerückt wird, während Gott (realpolitisch betrachtet) ‘am Rande der Macht, unter kleinen Leuten’,Footnote 86 den Beginn der neuen Weltherrschaft in der Geburt seines Sohnes Jesu setzt, welcher das personale Gravitationszentrum der Gesamtarchitektur bildet.

VII. Zusammenfassung

Bündeln wir abschließend die Ergebnisse unter besonderer Berücksichtigung der Frage, welche neuen Erkenntnisse durch den Einsatz eines narratologischen Analyseansatzes zu Tage gefördert werden konnten: Lukas zeichnet Augustus als majestätische und durchsetzungsstarke Herrscherfigur, deren Einflussbereich in der lukanischen Darstellung den gesamten Erdkreis umfasst. Erlässt er einen Befehl, wie in Lk 2.1–3 die Anordnung eines reichsweiten census, befolgen diesen alle Menschen und machen sich auf den Weg in ihre Heimatstadt, um sich in die einschlägigen Listen eintragen zu lassen. Mit wenigen, aber sehr präzise gesetzten Linien markiert Lukas, dass er den Schwerpunkt seiner Augustusdarstellung auf den Aspekt gelegt hat, dass diese Figur nicht nur über Macht verfügt, sondern diese auch weltweit einzusetzen vermag. Indem nun dieser für sich genommen so mächtig wirkende Befehl in den göttlichen Heilsplan eingeordnet und damit diesem untergeordnet wird, wird offenkundig, dass der so machtvoll erscheinende Befehl nichts anderes als ein Bestandteil des göttlichen Heilsplanes ist. Wenn nun schon der Initiator dieses ἀπογραϕή-Befehls mit wenigen Pinselstrichen als so durchsetzungsstark gezeichnet wird, fällt davon unweigerlich auch ein Licht auf den Initiator des noch weitaus übergreifenderen göttlichen Heilsplanes und weist Gott als noch ungleich machtvoller und durchsetzungsstärker aus.Footnote 87 Ergänzt wird diese Zuordnungsweise von Augustus zu Gott im Sinne von ‘je stärker … desto stärker’ aber noch durch eine zweite Ebene, auf welcher mit Blick auf die Auswirkungen der jeweiligen Initiative Augustus als negative Kontrastfolie erscheint, von welchem sich die göttliche Heilsinitiative ganz zum Positiven abhebt.

Dadurch dass wir mit unseren Überlegungen bei der Analyse der Charakterisierung der lukanischen Augustusfigur angesetzt haben (Stichwort: Charakterisierungsverfahren), ist es nicht nur gelungen, die Konturen des lukanischen Augustusbildes in der Bandbreite zwischen weltweitem Machtanspruch und Vergänglichkeit mit hinreichender Schärfe zu erkennen, sondern wir konnten auch die verschiedenen Ebenen der Einordnung dieser Figur in den Erzählverlauf (sowohl proportional als auch als Kontrastfolie) genauer, als dies bis dato weithin geschehen ist, auseinander halten und deren Komplexität erkennen.Footnote 88 Gerade die vorgenommene Betrachtung der Augustusfigur unter dem Gedanken, was deren Zeichnung zur Charakterisierung Gottes beiträgt, hat den Blick nachdrücklich für eine genauere Beachtung geschärft, wer sagt was aus welcher Perspektive über Gott. Hierbei zeigte sich, dass Gott nicht narratorial sondern figural in die erzählte Welt eingeführt wird und dass sich die einzelnen Zuschreibungen wie οὕτως μοι πϵποίηκϵν κύριος oder οὐκ ἀδυνατήσϵι παρὰ τοῦ θϵοῦ πᾶν ῥῆμα gegenseitig stützen und ergänzen. In diesem Zusammenhang ist der Erweis von Gottes tatsächlicher, d.h. auch innerweltlich erfahrbarer Handlungshoheit und Wirkmächtigkeit, welcher figural-indirekt über die Zuordnung von Augustus und Gott läuft, insofern ganz erheblich, als dass auf diesem Weg die für sich genommen theoretischen Zuschreibungen handfeste und sichtbare Spuren in der Welt hinterlassen und so die Macht Gottes konkret erfahrbar machen. Anders ausgedrückt: Gott wird nicht nur als wirkmächtig gepriesen, sondern ist auch als solcher innerweltlich erfahrbar, da er nach lukanischer Zeichnung in der Lage ist, sich des so mächtigen Kaisers als Werkzeug seines Heilsplanes zu bedienen.

Schließlich konnte durch die Einbeziehung der Überlegungen zur Architektur der erzählten Welt die in der Forschung immer wieder geäußerte Annahme einer Gegenüberstellung von Augustus zu Gott und Jesus mit größerer Gewissheit am gesamten Erzählgefälle festmachen, ohne dass wir dabei auf das in der Forschung in seiner Bedeutung strittige Windel-Motiv zurückgreifen mussten.Footnote 89 Unter geographischem Fokus werden wir Zeugen, wie es Lukas innerhalb weniger Verse gelingt, einen weltweiten Horizont zu eröffnen und dabei die realpolitischen Machtverhältnisse völlig auf den Kopf zu stellen: Ihm zufolge geht die eigentliche Weltmacht nicht mehr vom Kaiser in Rom aus, sondern von dem in Bethlehem zur Welt gekommenen Sohn Gottes, wobei alle Augen das Heil sehen sollen, das aus Israel kommt und das bis an die Grenzen der Erde zu bezeugen ist.