El devenir histórico de un sitio patrimonial

La Gruta de Intihuasi está localizada en el paraje del mismo nombre, Departamento de Coronel Pringles, provincia de San Luis, Argentina (Figura 1). Su denominación proviene del topónimo Quechua que significa “Casa del sol”. A nivel latinoamericano su referencia como sitio arqueológico es conocida por las investigaciones de Alberto Rex González (Reference González1960), pionero en el uso de dataciones radiocarbónicas. Sin embargo, menos conocidos son los avatares que ha sufrido como sitio patrimonial. Pese a los reportes tempranos sobre hallazgos y pinturas rupestres en la cueva, así como las recomendaciones de los investigadores, esta no se vio privada de sucesivos impactos antrópicos. Recién en 1978 la provincia adquirió las dos hectáreas que incluyen la gruta y el terreno que se extiende hasta la ruta. No obstante, el sitio continuó en custodia de la familia propietaria de las tierras linderas, siendo un lugar importante de encuentro social para los pobladores (Endere et al. Reference Endere, Chaparro and Giacomasso2021). En 1982 la Dirección Provincial de Vialidad cementó un acceso de 100 m hasta la entrada de la gruta. En 2003 la Municipalidad de La Carolina construyó una confitería, la casa para cuidadores, y se limitó el acceso. No fue hasta 2008 cuando la provincia efectuó obras de puesta en valor, ampliando la confitería y construyendo un centro de interpretación en un contenedor de madera frente a la cueva. Debido al impacto visual que generaba fue quitado posteriormente, quedando a la vista las bases de cemento. En la misma época se completó la cerca exterior al predio, con portones de acceso; se colocaron pasarelas dentro de la gruta, así como vitrinas con material arqueológico y cuadrículas simulando la excavación de González (Figura 2).

Figura 1. Mapa de Intihuasi realizado por los autores.

Figura 2. Gruta de Intihuasi (foto de los autores).

Intihuasi fue incluida en un listado provincial de sitios con arte rupestre que fueron declarados de interés científico en 2004 (Ley II-0062-2004-5.740). También hubo varias iniciativas, algunas bastante recientes, para declararla Monumento Histórico Nacional. Actualmente es gestionada por la provincia, cuenta con presupuesto y personal afectado; está abierto al público y sólo puede ingresarse con la compañía de un guía. En 2018 el gobierno de San Luis nos convocó para evaluar el sitio y proponer medidas de puesta en valor. En el grupo de trabajo evaluamos, por un lado, que el pedido significaba una demostración de confianza a los profesionales que recientemente comenzamos a trabajar en la provincia, aunque por otro se observaba la doble dificultad de investigar en un sitio con un grado alto de impacto y de diseñar una propuesta de gestión patrimonial que podría considerarse impulsada “desde arriba”. Por ello, propusimos un trabajo más complejo y de mayor alcance, partiendo de la recuperación de las diferentes visiones sobre el sitio. Planteamos diseñar una propuesta que recuperara percepciones, opiniones, demandas particulares y articulaciones específicas, no sólo de aquellos agentes actualmente vinculados al sitio, sino también de personas que participaron en el pasado, de pobladores locales y demás actores, tratando de integrar la mayor diversidad de voces.

La propuesta de trabajo consistió en tres etapas: la primera fue la realización de nuevas investigaciones arqueológicas, geológicas, geomorfológicas y paleoambientales en el sitio; la segunda, un análisis del marco legal y las condiciones jurídicas de Intihuasi, así como su conservación; y la tercera se centró en la significación cultural del sitio y en la elaboración de lineamientos para el diseño de un plan integral de manejo.

El objetivo de este trabajo es presentar la propuesta realizada focalizando en el proceso de elaboración y en el contexto en el cual fue pensado. El caso se analiza a la luz de los debates actuales de la gestión del patrimonio arqueológico en Sudamérica y de las características que reviste su gestión en Argentina, tomando como ejemplo sitios conocidos abiertos al público. Se espera contribuir a la discusión de cuestiones relativas a la gestión patrimonial, una temática que no está suficientemente representada en los debates actuales de la arqueología.

Breve reseña sobre las investigaciones arqueológicas en Intihuasi

Los estudios científicos en Intihuasi se caracterizan por intermitencias entre períodos de labor intensa y de carencia absoluta (Heider y Curtoni Reference Heider and Curtoni2016). Las primeras menciones provienen de finales del siglo diecinueve. El topógrafo Avé-Lallemant planificó junto a Burmeister una excavación en el lugar debido a la cantidad de material que se observaba, aunque la ausencia de fondos impidió su realización (Ferrari Reference Ferrari1993). Ameghino, sin visitar el lugar, describió un conjunto de representaciones rupestres como provenientes de Intihuasi a partir de un informe de un ingeniero local (Heider y Curtoni Reference Heider and Curtoni2016). La localización de las pinturas es mencionada por Gez (Reference Gez1996) y revisada por Vignati (Reference Vignati1936), discutiendo los dichos de Ameghino. El historiador local Gez considera que su nombre sería indicador del dominio incaico en el territorio. Durante su visita, destaca el valor de las representaciones rupestres y lamenta su vandalización: “Hay otros más, pero casi borrados por el descascaramiento de la piedra y la pretensión, vanidosa y pueril, que tienen ciertos excursionistas de fijar sus nombres con caracteres indelebles” (Gez Reference Gez1996:22).

Aparicio, el primer arqueólogo que visitó Intihuasi, lo consideró “un abrigo natural de dimensiones extraordinarias” en donde se encontraron “cantidad de restos de cocina y de industria y . . . algunas puntas de flecha talladas en sílex” (Aparicio Reference Aparicio1928:457). También observó el impacto sufrido y agregó: “Las paredes del abrigo han estado cubiertas por gran número de frescos rupestres, perdidos en la actualidad casi completamente” (Aparicio Reference Aparicio1928:457-458). Greslebin (Reference Greslebin1928) también publicó detalles sobre Intihuasi y, pese a las dificultades para observar el arte, logró proporcionar el primer croquis del sitio, en donde incluyó una representación en el techo de la cueva. Asimismo, aporta una imagen general de la gruta de gran valor porque aún no había sido impactada por los trabajos de la Dirección Provincial de Vialidad.

Los trabajos de campo de Vignati en San Luis fueron extensos; visitó Intihuasi en varias ocasiones, realizando dos pozos de sondeo en el centro de la cueva. De sus estudios se pueden rescatar apuntes sobre el entorno paisajístico y fotografías del arte. Menciona que fue necesario “lavar” fechas y firmas para poder acceder al arte rupestre (Vignati Reference Vignati1936), acción que probablemente haya contribuido a deteriorar el ya impactado conjunto rupestre. Es interesante su descripción del material arqueológico en la superficie (i.e., moletas o manos de moler y conanas) y la presencia de agua dentro de la gruta (Vignati Reference Vignati1936). También señala problemas de conservación ocasionados por visitantes: “Son las pinturas rupestres realizadas hace centenares de años y que podrían mantenerse en perfecto estado si los turistas, en su afán de vincular su paso efímero a una obra eterna, no las ultrajara, estampando con grandes caracteres sus nombres desconocidos” (Vignati Reference Vignati1936:320). Con posterioridad agrega sugerencias para proteger el sitio:

Así como otras instituciones sitúan en lugares apropiados sus placas indicadoras con los consejos que la seguridad del viajero requiere, convendría que la Comisión de Yacimientos Arqueológicos hiciese estampar en la vecindad de éstos . . . , aunque sólo fuera a manera de censura anticipada, ya que la prevención será siempre relativa, la traducción del viejo y siempre cierto hexámetro latino que señala la ubicua y frecuente presencia de los nombres de los necios en las paredes [Vignati Reference Vignati1936:320].

Los trabajos de campo de González fueron un hito en la historia de la arqueología nacional y le dieron celebridad a Intihuasi. De los elementos recuperados en sus excavaciones se obtuvieron los primeros fechados radiocarbónicos del país. El esquema difundido identificó elementos básicos para definir “contexto” y “secuencia” de ocupaciones de los grupos cazadores-recolectores de las Sierras Centrales y el Noroeste argentino, haciendo un aporte a la secuencia macrorregional, cuyos momentos más antiguos, caracterizados por puntas lanceoladas o Ayampitín, eran sucedidos por otros contextos con puntas triangulares de tipo Ongamira (González Reference González1960). En su publicación menciona un proyecto del gobierno provincial para unir la gruta con el camino Paso del Rey/La Carolina; destaca el fin turístico de la nueva carretera y el escaso respeto de los visitantes por el patrimonio.

Su objetivo era favorecer el turismo en esta zona, uno de cuyos atractivos es la conocida gruta, usada desde muchos años por visitantes que encontraban en el amplio espacio del pétreo recinto, marco adecuado para sus expansiones troglodíticas domingueras, cuyos testimonios arqueológicos son abundantes tapitas de botellas de cerveza, fragmentos de discos de fonógrafo y otros elementos característicos hallados (González Reference González1960:9).

Finalizados los trabajos de González, no se efectuaron nuevos estudios en la gruta hasta los años setenta, cuando Gambier, invitado por la Asociación de Amigos de la Arqueología, Antropología y Paleontología, realizó sondeos exploratorios que resultaron negativos (Gambier Reference Gambier1998). El apoyo del gobierno provincial permitió la realización de las “Primeras jornadas de arte rupestre de la provincia de San Luis”. En ese marco se incorpora Mario Consens, quien efectuó un análisis sistemático de las pinturas y grabados rupestres de la región. Su sistematización permitió clasificarlas en “tipos”, entre los que se incluye el estilo “Inti Huasi”, identificado en la gruta con el uso de cámaras fotográficas con lente infrarroja (Consens Reference Consens1986).

En el siglo veintiuno se retomaron las investigaciones arqueológicas en la provincia (Heider y Curtoni Reference Heider and Curtoni2016). Esto permitió generar acercamientos y diálogos con diferentes grupos de interés cuyas demandas y necesidades fueron puestas en la agenda de trabajo (Giacomasso Reference Giacomasso2016). En ese contexto se iniciaron estudios interdisciplinarios en la gruta, los cuales concluyeron con la presentación de lineamientos para el plan de manejo. Esta nueva etapa permite potenciar a Intihuasi como sitio patrimonial al contar con información actualizada, nuevas dataciones y evidencias arqueológicas, así como la identificación de representaciones rupestres mediante la utilización de técnicas de D-Strech (Heider Reference Heider2019).

Gestión del patrimonio arqueológico en contexto

No sería posible comprender la significación de Intihuasi y de la propuesta de gestión sin hacer una reflexión más amplia, situando este caso en el contexto de la gestión del patrimonio arqueológico en Sudamérica. Una revisión exhaustiva del tema excede los límites de este trabajo; por ello nos enfocaremos en dos cuestiones. La primera está vinculada con los enfoques teóricos que desde la arqueología regional se han propuesto para abordar el patrimonio arqueológico. La segunda se refiere a las prácticas de la gestión que tradicionalmente los estados han implementado.

Respecto a la primera cuestión, debe reconocerse el influjo de corrientes teóricas como el procesualismo y el neoevolucionismo, que marcaron los ritmos de la arqueología en el subcontinente, así como las Postprocesuales que cuestionaron la objetividad de las interpretaciones arqueológicas y situaron a la arqueología —y a la gestión del patrimonio— en el contexto social y político (Preucel y Hodder Reference Preucel and Hodder1996). En Latinoamérica surgieron construcciones teóricas propias, siendo la más notable la Arqueología Social Latinoamericana (ASL), cuya influencia continúa hasta nuestros días (Tantalean y Aguilar Reference Tantalean and Aguilar2012). La ASL, adelantándose a postulados postprocesuales, hacía un llamamiento a los arqueólogos para construir un conocimiento científico políticamente comprometido (Kelly et al. Reference Kelly, Fuenzalida, Sierralta, Rebolledo, Águila and Sepúlveda2019), girando la mirada hacia el reconocimiento de “los otros”, en especial de los pueblos indígenas y las sociedades campesinas (Endere Reference Endere2007). Se ha señalado su influencia en la investigación y gestión de varios sitios arqueológicos sudamericanos, en especial en Ecuador, donde las comunidades llegan a considerarse “los herederos legítimos de los sitios” y participan activamente en su gestión (Benavides Reference Benavides2001; Endere y Zulaica Reference Endere and Zulaica2015; Freire Reference Freire2019). En Argentina, la influencia de la ASL fue reconocida en la creación del museo arqueológico de Cachi, Salta (Tarragó y Calvo Reference Tarragó and Calvo2019) y del Museo Integral de la Reserva de la Biósfera de la Laguna Blanca, Catamarca (Delfino et al. Reference Delfino, Barale, Díaz and Dupuy2014).

Las experiencias de los museos comunitarios quizás brinden los ejemplos más interesantes de prácticas participativas. Así, el Ecomuseo de Túcume, Perú, promueve actividades conjuntas con la comunidad que tienen como objetivo el desarrollo local sobre la base del patrimonio cultural (Narváez Vargas Reference Narváez Vargas2019). El museo del sitio arqueológico Pachacamac es otro caso de participación de diferentes actores y de las propias comunidades, quienes consideran actualmente al sitio como un espacio ritual (Pozzi-Escot y Uceda Reference Pozzi-Escot and Uceda2019).

Museos tradicionales de Chile han efectuado una deconstrucción de sus guiones hegemónicos y han desarrollado nuevas representaciones sobre el pasado (e.g., Museo Chileno de Arte Precolombino; Aldunate del Solar Reference Aldunate del Solar2019), al tiempo que otros nuevos surgieron por iniciativa de las propias comunidades (Correa-Lau et al. Reference Correa-Lau, Carmona, Carmona, Castro and Santoro2019). Desde 2013, el Museo Nacional de Etnografía y Folklore de Bolivia ha recogido los cuestionamientos de la sociedad indígena y sus visiones sobre la vida social de los objetos a fin de redefinir sus exhibiciones (Rivera Casanovas Reference Rivera Casanovas2019; Villanueva Criales Reference Villanueva Criales2019).

También ha tenido una fuerte influencia en los modos de gestión la noción de multivocalidad entendida como enfoque, metodología y práctica situada en un contexto social, inclusiva, abierta y con la virtud de diluir la falsa dicotomía entre el patrimonio cultural y natural, material e inmaterial al considerar los significados y valoraciones que las comunidades les atribuyen a los paisajes, lugares y territorios (Gianotti et al. Reference Gianotti García, Martínez and Baptista2015). En ese marco se reconoce que no emergen todas las voces posibles, y las que surgen no están todas en un plano de igualdad, sino atravesadas por condiciones de producción corpo-políticas de los saberes (Curtoni Reference Curtoni, García, Martínez and Baptista2015). No obstante, se afirma que la multivocalidad tiene potencial descolonizador, en la medida que constituya un posicionamiento y un compromiso. En esta línea se destacan las experiencias de gestión participativa del paisaje protegido de la Laguna de Rocha en Uruguay y la trayectoria de trabajo con los Rankülches de La Pampa (Argentina).

Entre los enfoques críticos actuales cabe mencionar el influjo de la teoría decolonial (particularmente en los debates de los Congresos de Teoría Arqueológica de América del Sur —TAAS), en torno a la discusión sobre las herencias coloniales en América Latina y la crítica a las relaciones de poder de los centros hacia las periferias, no sólo en términos político-económicos, sino también culturales (Lander Reference Lander1993). En este marco cobra relevancia la propuesta de un lenguaje alternativo que “dé cuenta de los complejos procesos del sistema-mundo capitalista/patriarcal moderno/colonial, sin depender del viejo lenguaje heredado de las ciencias sociales decimonónicas” (Castro-Gómez y Grosfoguel Reference Castro-Gómez and Grosfoguel2007:17) y que supere el paradigma de la ciencia social-europea para entrar en diálogo con formas de conocimiento no occidentales. En estos debates se presenta la necesidad de visibilizar esos conocimientos “otros”, no como una misión de rescate, sino como forma de resignificarlos, a partir de experiencias geopolíticas situadas (Mignolo Reference Mignolo and Mignolo2000), abiertas a nuevas voces e interpretaciones acerca del patrimonio.

En contraste con estas posturas críticas que abogan por una fuerte participación de las comunidades y una descentralización de la arqueología y del patrimonio, se observa una segunda cuestión vinculada con la práctica de la gestión patrimonial en Sudamérica, la cual está marcada por una fuerte impronta del Estado y de su propia agenda en las políticas patrimoniales. Así este se erige sin discusiones como titular del dominio sobre sitios y colecciones arqueológicas, y sólo excepcionalmente reconoce derechos a otros —que no sean los científicos— de acceder a ellos y cogestionarlos. La excepción está dada por el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas a su patrimonio cultural y por el consentimiento previo libre e informado respecto a cuestiones que los atañe, aunque se incorporan de manera restrictiva (o nula) en las legislaciones patrimoniales de los países (Endere Reference Endere and Smith2020).

Este resumen permite visualizar que el panorama sobre la gestión del patrimonio tanto en sus fundamentos teóricos como en la praxis es diverso y complejo. Asimismo, se puede identificar una brecha, ya que mientras la disciplina cabalga entre distintos postulados teóricos aperturistas, con algunos ejemplos de aplicación, las burocracias estatales siguen muy apegadas a las políticas conservacionistas tradicionales. Frente a este escenario, no siempre es fácil poder encontrar algún espacio para viabilizar la participación social.

La gestión de sitios arqueológicos abiertos al público en Argentina

Un grupo minoritario de sitios arqueológicos han sido abiertos al público en Argentina y son actualmente gestionados por diversos actores. La mayoría están en manos de agencias estatales nacionales o provinciales, siendo clave la presencia de los arqueólogos, al menos al momento de su puesta en valor inicial. Se presentan los casos más destacados para dar cuenta de la diversidad de experiencias de gestión, así como de ciertas características comunes con Intihuasi.

El Pucará de Tilcara ubicado en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, es uno de los poblados en altura más conocidos; ocupado a partir del siglo once, fue central durante la dominación incaica. En 1948 la provincia donó el sitio a la Universidad de Buenos Aires. Casanova efectuó una reconstrucción casi completa entre 1950 y 1955, con la ayuda de trabajadores locales (Casanova Reference Casanova1958), incluyendo un centro ceremonial que es considerado un lugar sagrado ritual por agrupaciones indígenas (Endere Reference Endere2007). En 1968 se creó el museo y en 1972 el Instituto Interdisciplinario Tilcara, cuya dirección está a cargo de la gestión. En 2000 fue declarado Monumento Histórico Nacional e incluido en la declaratoria de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El Pucará, al igual que otros sitios de la Quebrada, ha sido objeto de reclamos por agrupaciones indígenas en el marco de cuestionamientos a la implementación de dicha declaratoria (Levrand Reference Levrand2016; Troncoso Reference Troncoso2012). Desde su reconstrucción ha estado abierto al público y se lo considera el sitio arqueológico más visitado de Argentina. Actualmente se está elaborando un proyecto de puesta en valor integral.

Santa Rosa de Tastil está ubicado en la Quebrada del Toro, Salta. Se trata de un poblado arqueológico defensivo asentado en la cima de una meseta granítica, el cual colapsó con la llegada de los incas (Vitry Reference Vitry2003). Desde la década de 1960 un equipo de la Universidad de La Plata, dirigido por Eduardo Cigliano, inició investigaciones y acciones de puesta en valor con el objeto de crear un parque arqueológico provincial. En 1975 se creó el museo de sitio; es la ciudadela preincaica mejor conservada del país y uno de los destinos turísticos arqueológicos más visitados de Salta (Chaparro y Soria Reference Chaparro and Soria2008). Pertenece al dominio provincial y es administrado en concurrencia con la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (CNMLyBH) por haber sido declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. Es además un sitio asociado con la Declaratoria del Qhapac Ñan como Bien Cultural Transfronterizo efectuada por la UNESCO en 2014. Según el gobierno de la provincia de Salta actualmente posee un plan de manejo y se han realizado acciones de conservación e interpretación patrimonial in situ y en el museo, incluyéndose trabajos participativos con comunidades originarias.

La Ciudad Sagrada de los Quilmes se ubica en los Valles Calchaquíes, Tucumán. Fue el último bastión en ser controlado por los españoles. A fines del siglo diecinueve Ambrosetti (Reference Ambrosetti1897) lo excavó. En 1978, durante la última dictadura militar, el sitio fue reconstruido como parte de un plan turístico para atraer a extranjeros que asistirían al Mundial de Fútbol y ofrecer “otra imagen” de Tucumán, luego de haber sido epicentro de luchas armadas. La reconstrucción se realizó in situ, no se sustentó en estudios y fueron efectuadas por trabajadores locales. Como resultado se destruyó evidencia arqueológica y se impactó el sitio (Endere Reference Endere2007). En 1982 la provincia expropió las tierras y en 1992 lo dio en concesión a un privado que construyó un hotel y otras instalaciones turísticas sobre el propio sitio. Los reclamos de la Comunidad India Quilmes (CIQ) por su territorio ancestral y su participación en la gestión fueron desoídas. En 2008 la CIQ tomó posesión de la “Ciudad Sagrada” y en 2014 los comuneros fueron desalojados de manera forzada. Este historial de intervenciones afectó las condiciones de conservación y puesta en valor, así como la regularidad de las visitas (Tolosa Reference Tolosa2014). Posteriormente, una nueva conducción de la comunidad, afín al gobierno, y el control del sitio por el Ente Tucumán Turismo hizo posible la inauguración de un centro de interpretación en 2018.

El Shincal de Quimivil, un centro administrativo ceremonial incaico que fuera capital de provincia del Kollasuyu, está ubicado en Londres, Catamarca. Si bien las investigaciones comenzaron en el siglo diecinueve, recién en la década de 1980 fue restaurado y abierto al público. Posteriormente se creó el museo de sitio. En 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional y en 2013, con asistencia del Consejo Federal de Turismo, se efectuó un “proyecto integral de revalorización” y se delimitó un área de amortiguación. Al igual que Tastil, es de dominio provincial, de gestión concurrente, y forma parte del Qhapac Ñan. Actualmente es gestionado por una administración articulada entre el gobierno provincial y la CNMLyBH, con la colaboración de la municipalidad de Londres, universidades nacionales de Catamarca y de La Plata, el CONICET, la Fundación Félix de Azara y los Ministerios de Ciencia y de Turismo de la Nación (Couso et al. Reference Couso, Pellizzari, Moralejo and Gobbo2020).

El Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja fue el primer emplazamiento de la ciudad de Santa Fe, fundada por una expedición española comandada por Juan de Garay en 1573 en tierras habitadas por Calchines y Mocoretáes. Se ubica en la localidad de Cayastá, Santa Fe. Este asentamiento fue excavado por Zapata Gollán, quien desde 1949 comenzó a organizar visitas al sitio. En 1957 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Actualmente forma parte de un parque arqueológico gestionado por el Museo Etnográfico y Colonial, dependiente del Ministerio de Cultura provincial (Busso y Cocco Reference Busso and Cocco2019). Desde 1987 se exhiben colecciones arqueológicas excavadas en el lugar y en 2002 se elaboró un plan de manejo.

La Cueva de las Manos, ubicada en el área del Alto Río Pinturas, Santa Cruz, comprende una cueva, aleros y farallones con pinturas de valor excepcional que datan de los 9300 aP. En 1993 fue declarado Monumento Histórico Nacional y en 1999 sitio del Patrimonio Mundial. En 1995 el Instituto Nacional de Antropología elaboró un plan de manejo, el cual se ha ido actualizando. En 2004 se iniciaron obras de protección y seguridad, servicios básicos y se creó un centro de interpretación (Onetto et al. Reference Onetto, Cassiodoro, Colombo, Salerno, Elías and Castro2008/2010). Sin embargo, existían conflictos sobre la gestión del sitio y con respecto a las obras construidas en tierras privadas sin convenio previo. En 2006 se creó una comisión de sitio con la participación de diferentes grupos de interés, incluyendo la Asociación Identidad, una ONG local. En 2015 la Fundación Flora y Fauna adquirió la propiedad de las tierras, que donó en 2018 al nuevo Parque Provincial Cueva de las Manos. En 2019 a instancias de la CNMLyBH se amplió el área de protección a otro sector del río Pinturas, declarando y delimitando un Paisaje Cultural Nacional y una Área de Amortiguación Visual. La Asociación Identidad construyó en Perito Moreno el Museo de Arqueología Carlos Gradin. Así, se sortearon recientemente varias dificultades que amenazaban la gestión sustentable del sitio.

Estos son los ejemplos sin duda más destacados de una lista de sitios significativos argentinos que por presentar diferentes atractivos se encuentran abiertos al público. Se observa que las modalidades de gestión, lejos de ser uniformes, demuestran una enorme diversidad, dado que las provincias son quienes fijan las políticas en sus territorios, más allá de los lineamientos generales de la normativa nacional. La Ley Nacional de Patrimonio Arqueológico 25.743 no contempla la participación comunitaria, aunque surge de las recomendaciones de la UNESCO y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS 1979), que constituyen en el caso de Argentina normas de soft law (Levrand Reference Levrand2016). Por otra parte, la experiencia de trabajo en la nominación y gestión de sitios incluidos en la lista del patrimonio mundial, particularmente en el caso del Qhapac Ñan por el gran número de especialistas y gestores involucrados, fue significativa dada la necesidad de incorporar en la salvaguarda y manejo de los sitios las directrices de la UNESCO. En ellas se incluyeron instancias participativas con las comunidades y la consideración de sus valoraciones, lo cual no significa que no se hayan generado diversos conflictos de interés.

La definición de una política de manejo para Intihuasi

Algunas consideraciones previas

Previo a la presentación de la propuesta consideramos importante manifestar que como profesionales de la arqueología no estamos ajenos a la discusión acerca del rol de la disciplina y del nuestro, en particular, como agentes sociales y políticos en los procesos de construcción de visiones del pasado en los que participamos. En este sentido, reconocemos que nuestras prácticas generan consecuencias en las activaciones patrimoniales de las que no podemos mantenernos ajenos.

En la discusión latinoamericana sobre estas cuestiones existe una diversidad de aspectos que invitan a repensar, discutir y evaluar la praxis que emprendemos o en las que participamos. Entre los conceptos y las implicancias que se someten a debate se encuentran las nociones mismas de multivocalidad (Gnecco Reference Gnecco, Rivolta, Montenegro, Ferreira and Nastri2014), arqueología pública o social, participación y una cuestión clave: ¿qué se entiende por comunidades y qué se hace “por ellas”? (Acuto y Flores Reference Acuto and Flores2019; Gianotti et al. Reference Gianotti García, Martínez and Baptista2015; González Ruibal et al. Reference González Ruibal, González and Criado-Boado2019; Rivolta et al. Reference Rivolta, Montenegro, Ferreira and Nastri2014). Esta no es una cuestión menor, considerando que muchos procesos de gestión del patrimonio arqueológico han “cosificado” los sitios y los han alejado de las relaciones sociales que los componen y a las que están amarrados (Tantalean Reference Tantalean2019). No obstante, incluir las opiniones, visiones, valoraciones, perspectivas de los actores locales implica asumir las complejidades de dicha tarea, así como la de evitar la simplificación de considerar “la comunidad” como si fuera una entidad homogénea (Haber Reference Haber2019). Por el contrario, se trata de una diversidad de grupos o individuos con intereses contrapuestos y poderes disímiles. En este sentido, el proceso de construir un plan de gestión parte de considerar esa complejidad y diversidad relativas al patrimonio mismo que, como producción social, incluye múltiples dimensiones e interrelaciones de agentes, discursos, objetos, acciones y experiencias, a la vez que conflictos y negociaciones (Curtoni Reference Curtoni, García, Martínez and Baptista2015). Se decidió relevarlas, exponerlas, analizarlas e incluirlas en una propuesta de gestión que fue presentada ante el gobierno provincial.

Por otro lado, es importante desarrollar brevemente algunos conceptos que se consideraron en el diseño del plan, adoptando un enfoque basado en valores (Demas Reference Demas, Palumbo and Teutonico2002) que toma como punto de partida la significación cultural del lugar a partir de los valores atribuidos por los diferentes grupos de interés. La significación cultural consiste en “el valor estético, histórico, científico, social o espiritual para las generaciones pasadas, presentes y futuras”. “Se corporiza en el sitio propiamente dicho, su estructura, entorno, uso, asociaciones, significados, registros y bienes relacionados” (1.2. Carta de Burra, ICOMOS Australia, citado en Endere Reference Endere2007). A partir de ello se cimienta el plan, ya que para establecer las políticas y estrategias de conservación y gestión de cada sitio deben tenerse en cuenta esas valoraciones (de la Torre Reference de la Torre2002).

Conforme a la concepción actual del patrimonio, ya no es posible proteger puntos en el espacio —como la concepción tradicional de monumentos— sino considerar toda el área circundante. Ello es particularmente relevante cuando se trata de sitios arqueológicos que sólo son comprensibles en la lógica propia de los cazadores-recolectores que tienen patrones de movilidad estacional y explotación de ambientes diversos. En este sentido, Intihuasi es mucho más que la gruta que excavó González en 1951; es parte de un paisaje cultural y natural con valores significativos desde el punto de vista científico, histórico, social y cultural que debe ser preservado en su integralidad. Por ello, se prefiere en adelante referir a “Intihuasi” como la unidad a proteger, en vez de “Gruta de Intihuasi”.

La propuesta se fundamentó en nueve principios centrales para el estudio y la salvaguarda patrimonial, a saber: integración, interdisciplinaridad, autenticidad, rigurosidad histórica, gestión integral, accesibilidad, inclusión, participación comunitaria y sustentabilidad.

La idea de integración hace referencia a la concepción holística del patrimonio —es decir, que los recursos culturales son inseparables del ambiente natural en el que se encuentran— y a la necesidad de considerarlos en sus contextos sociales y culturales actuales. En consecuencia, la complejidad de las cuestiones involucradas en el estudio —preservación, interpretación y uso público de bienes culturales— demanda un abordaje interdisciplinario que se enriquezca con sus diferentes perspectivas.

Otros principios importantes son la autenticidad y la rigurosidad histórica, ya que toda acción de conservación, puesta en valor e interpretación del patrimonio debe estar sustentada en una investigación sólida, basada en la evidencia. Debe tener en cuenta todas las fuentes de información, incluida la tradicional oral que permita conocer y comprender el significado y la historia del bien en su contexto cultural (Larsen Reference Larsen1995). Asimismo, se debe protegerlo del impacto adverso de infraestructuras interpretativas intrusivas, la presión de los visitantes e interpretaciones inexactas o inapropiadas. En ese marco es importante comprender la noción de gestión integral que incluye las labores de inventario, prospección, excavación, documentación, investigación, mantenimiento, conservación, preservación, restitución, interpretación, presentación, acceso y uso público de los restos materiales del pasado como un todo. Por otra parte, el principio de accesibilidad implica eliminar todos aquellos obstáculos —físicos, intelectuales y aún económicos— que impidan el acceso del público al uso y goce del sitio.

La necesidad de interactuar permanentemente con la comunidad es considerada esencial para la generación de propuestas que respeten las diferentes visiones acerca del pasado local, promuevan la valoración del patrimonio y el fortalecimiento identitario, así como incentiven el compromiso de los distintos actores sociales y su participación en la toma de decisiones. En este sentido, puede afirmarse que la gestión del patrimonio contribuye a la inclusión social. Finalmente, la noción de sustentabilidad parte del reconocimiento de que los recursos naturales y culturales son no renovables; por ende, es necesario generar propuestas que sean sensibles al entorno natural y cultural, y compatibles con la preservación de dichos recursos a largo plazo y el respeto intergeneracional. La sustentabilidad se define en términos ambientales, sociales, económicos y políticos, así como culturales y espirituales (Guimarães Reference Guimarães2003).

Lineamientos para el plan de manejo de Intihuasi

El estudio de la legislación y las políticas culturales de San Luis fueron aspectos claves para el diseño del plan, al igual que las condiciones jurídicas de Intihuasi y el relevamiento de sus condiciones de conservación y la caracterización del contexto social donde se inserta (Giacomasso y Endere Reference Giacomasso and Endere2019). A su vez, mediante la identificación de los diferentes grupos de interés, el análisis de los valores en juego y el grado de importancia asignados por cada uno fue posible efectuar una declaración de la significancia cultural, que es considerada una parte sustancial en el proceso de elaboración (de la Torre Reference de la Torre2002). A tal efecto, se consideraron como agentes de interés aquellas personas, grupos o comunidades que están involucradas o son afectadas por el sitio. Se entrevistaron a pobladores locales y de La Carolina, propietarios de tierras circundantes, emprendedores y guías turísticos, funcionarios, profesionales de diferentes disciplinas, docentes, integrantes de ONGs provinciales, representantes indígenas, etc. A partir de sus testimonios se identificaron una diversidad de valores (científico, histórico, social, cultural e identitario, político, turístico, educativo, como paisaje natural; Endere et al. Reference Endere, Chaparro and Giacomasso2021). A partir de la información producida se elaboró una matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) a modo de diagnóstico sobre Intihuasi (Figura 3). Finalmente, se elaboraron lineamientos para el diseño de un plan integral de gestión que se caracteriza por atender a las recomendaciones incluidas en los estudios científicos y al diagnóstico efectuado, así como por considerar el contexto social y cultural en el que se inserta. Cabe destacar que el plan, lejos de ser un producto acabado, constituye un proceso en el cual deben intervenir de manera activa los grupos de interés y está sujeto a cambios y revisiones conforme a la dinámica propia de la gestión de un bien patrimonial (Demas Reference Demas, Palumbo and Teutonico2002).

Figura 3. Matriz FODA de Intihuasi.

En ese marco se propone que la misión en Intihuasi consiste en conservar, investigar, interpretar y comunicar dentro de un marco científico actualizado, la cultura de los grupos humanos del pasado que en ella habitaron, para la comunidad local y el público en general, con la finalidad de promover la comprensión y valoración de la riqueza y complejidad del poblamiento de la región a través del tiempo y generar en la sociedad actitudes de preservación del patrimonio natural y cultural. En concordancia con la misión propuesta se presentan ocho objetivos de largo plazo y sus respectivas propuestas de acción.

Algunos de los objetivos planteados, a modo general, requieren algún grado de abordaje específico, al menos a modo aclaratorio. Es pertinente mencionar que el primer objetivo planteado, por su alcance general, excede los términos de un plan para Intihuasi. Sin embargo, fue incluido a fin de visibilizar problemas generales del patrimonio arqueológico provincial y aportar posibles soluciones. Se considera primordial fomentar las investigaciones sistemáticas en todo su territorio (Tabla 1).

Tabla 1. Los objetivos 1 y 2 y las propuestas de acción.

La propuesta del objetivo 3 (Tabla 2), tendiente a crear una medida de protección que incluya el paisaje cultural y natural circundante, fue pensada tomando en consideración la diversidad de valores patrimoniales que presenta. Se debe seleccionar la figura legal más apropiada, analizando los pros y los contras y evitando generar situaciones conflictivas con los vecinos de la zona. Cabe destacar que la figura de paisaje cultural ya ha sido incorporada como categoría patrimonial en nuestro sistema legal (i.e., Ley Nacional 12.665, modificada en 2015). A su vez, la importancia geológica del área también permite explorar la posibilidad de considerarlo como un sitio de interés geológico o geositio (Heider Reference Heider2019). Respecto a la zonificación, se debe señalar que el área cuenta con sitios arqueológicos ya identificados y otros potenciales que formarían parte del circuito de movilidad estacional de grupos humanos que la habitaron durante el Holoceno. Si bien es difícil establecer los límites de la localidad arqueológica de manera taxativa, podría afirmarse que la totalidad del cerro tiene potencialidad arqueológica. Por ende, las 2 ha (de propiedad provincial) deberían ser afectadas al uso investigativo y al turismo cultural, con áreas de restricción dentro de la cueva. No obstante, esas hectáreas constituyen una mínima zona de protección que debe ser complementada por un área de amortiguación que incluya todo el cerro y la totalidad del área visible desde el talud de la gruta. Esta recomendación recoge la opinión mayoritaria de las personas entrevistadas quienes expresaron su deseo de recuperar y preservar el ambiente que rodea la gruta y de poder visualizar desde su boca todo el paisaje circundante (Figura 4). Como usos compatibles se considera, a priori, que la explotación agroganadera de baja escala como la que se viene realizando es aceptable. No se debería permitir explotación minera,Footnote 1 urbanización o introducción de especies arbóreas alóctonas. En caso de que sea necesario realizar mejoras en la infraestructura se recomienda que se hagan fuera de los límites del predio, siguiendo un diseño arquitectónico que respete estilos y materiales locales y que tenga un bajo impacto visual. Una cuestión particularmente sensible es la existencia de un terreno privado lindero a la gruta donde se ha construido una hostería y se planean construir cabañas. Al respecto se sugiere llegar a un acuerdo con el propietario para que las nuevas obras sean compatibles con los estilos de construcción tradicionales y que no afecten la vista desde la gruta, así como los emprendimientos que desea desarrollar para evitar que constituyan una amenaza.

Figura 4. Vista del paisaje circundante desde la boca de la gruta (foto de los autores).

Tabla 2. Los objetivos 3 y 4 y las propuestas de acción.

En el Objetivo 4 se refleja un aspecto que fue discutido con los entrevistados, quienes desean una mejor interpretación del sitio al tiempo que coinciden en la necesidad de devolver el encanto a la gruta, en su entorno natural. Por ello se plantea la construcción de un centro de interpretación para ofrecerles a los visitantes una alternativa frente a la imposibilidad de apreciar las pinturas y ante la propuesta de quitar los recursos que actualmente existen (pasarelas, cuadrículas, materiales expuestos). Se recomienda una construcción semisubterránea (inspirada en la tipología de viviendas “caza pozo”, propias de las culturas denominadas genéricamente como Comechingones para el periodo Prehispánico tardío), a fin de generar menor impacto visual. Una cubierta vegetal cubriría el techo, empleándose en lo posible especies autóctonas. La topografía del predio hace posible esta construcción, aunque la decisión está supeditada a las recomendaciones que surjan del estudio de prefactibilidad.

En referencia al objetivo 5 (Tabla 3), Intihuasi reviste interés por su valor paisajístico y como hito del turismo geológico, por lo que sería factible realizar recorridos cortos guiados para interpretar el pasado y la diversidad geológica del área. Constituye además un punto de interés turístico arqueoastronómico (referencias a la presencia del sol en la gruta durante el solsticio y a observaciones astronómicas nocturnas son recurrentes en las entrevistas y requieren mayores estudios) y de apreciación del paisaje circundante. Las propuestas de acciones del Objetivo 8 atienden a un pedido especial del gobierno provincial de potenciar el desarrollo turístico a través de la generación de actividades que aumenten el tiempo de pernocta de los visitantes.

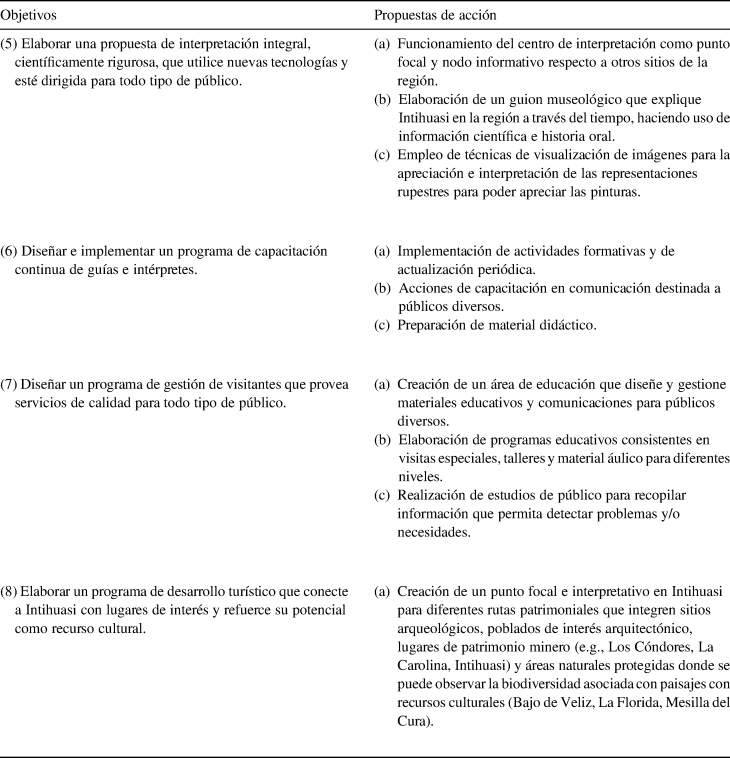

Tabla 3. Los objetivos 5, 6, 7 y 8 y las propuestas de acción.

Comentarios finales

En este trabajo se presentó una propuesta de renovación y mejoramiento de la Gruta de Intihuasi, situándola en tres contextos que convergen en la comprensión de este bien patrimonial y la propia experiencia profesional desplegada en la tarea.

El primer contexto se vincula con su devenir histórico, lo que permite evaluar cómo la gestión ha estado fuertemente relacionada con las ideas y valores de cada época. Recuperar el historial de acciones implementadas ayuda a reconstruir los impactos que se generaron y se continúan generando en la preservación del sitio, muchos de ellos efectuados con la supuesta intención de mejorarlo para el público. Desde la identificación y descripción inicial de la gruta por los exploradores del siglo diecinueve, pasando por las investigaciones sistemáticas del siglo veinte y toda la secuencia de estudios realizados hasta la actualidad, se despliega una variedad de información accesoria sobre cómo se encontraba el sitio en cada etapa y las medidas que se recomendaba tomar, así como del impacto que las propias investigaciones produjeron —de diversas formas— en su preservación y exposición al público.

El segundo contexto permite analizar el caso de Intihuasi tomando en consideración el estado de la cuestión en el debate teórico sudamericano, así como interesantes experiencias de casos caracterizados por estilos de gestión que involucran grados más o menos importantes de participación comunitaria. La reflexión sobre la situación de la gestión del patrimonio arqueológico y su vínculo con los posicionamientos teóricos que los han promovido permite identificar que la cuestión se caracteriza por su complejidad y diversidad. Se observa además una brecha entre los postulados teóricos —más actualizados e inclusivos— con una burocracia estatal que tiende a quedarse atrapada en una inercia caracterizada por un estilo de gestión autocrática y una visión conservadora del patrimonio.

No se debe perder de vista que esa burocracia es la que finalmente impacta en los sitios y en las comunidades. Precisamente el análisis del tercer contexto, relativo a los avatares de la gestión de los sitios más significativos de Argentina, pone en evidencia el rol del Estado como condicionante casi absoluto de las medidas a adoptar y de los actores intervinientes. La vasta casuística presentada en los casos seleccionados da muestra también de la variedad de políticas que despliega cada provincia, así como los diferentes organismos nacionales y, en algunos casos, internacionales.

La provincia de San Luis ha tenido en los últimos años un rol proactivo en la puesta en valor de su patrimonio cultural que es revalorizado como recurso económico en el marco de la planificación del desarrollo turístico. Sin duda, la actuación estatal es muy fuerte a la hora de identificar y seleccionar bienes en el marco de relaciones y luchas de poder que exceden lo meramente cultural. No obstante, la política provincial no pretende alinearse a ninguna avanzada patrimonializadora neoliberal transnacional (como lo sucedido en otros casos; Ayala Reference Ayala2014), sino que forma parte de una agenda estrictamente localista que busca arraigar la identidad sanluiseña, prescindiendo de cualquier otra instancia extraprovincial.

Intihuasi —sinónimo de patrimonio arqueológico en la provincia— no sólo ocupa un lugar importante en la agenda del gobierno sino también en el imaginario local. Por ello, la iniciativa del gobierno es vista como positiva por los grupos de interés entrevistados que manifiestan el deseo de recuperar la imagen natural de la cueva en el paisaje y consideran que su puesta en valor ayudaría a fortalecer la economía regional. No obstante, la implementación del plan de manejo generará múltiples desafíos, en especial relacionado con la gestión de eventuales conflictos con propietarios linderos y entre la administración provincial y municipal (Endere et al. Reference Endere, Chaparro and Giacomasso2021), así como viabilizar una efectiva participación comunitaria.

Como especialistas convocados a trabajar en la preservación y puesta en valor de Intihuasi, tenemos la responsabilidad no sólo de escuchar y atender a los reclamos y necesidades de los diferentes actores involucrados, sino también de responder a las expectativas que hemos generado. Después de todo, parafraseando a Lumbreras (Kelly et al. Reference Kelly, Fuenzalida, Sierralta, Rebolledo, Águila and Sepúlveda2019), si la arqueología y los estudios de patrimonio no nos sirven para comprender de qué trata el patrimonio arqueológico en nuestro país ahora, de verdad no vale la pena.

Agradecimientos

A los entrevistados, a Clarisa Otero, Gabriel Cocco y funcionarios de San Luis por atender nuestras consultas. Este trabajo fue realizado en el marco de las investigaciones desarrolladas por PATRIMONIA INCUAPA (UE CONICET-UNICEN), financiado por el proyecto PICT 0551/16, ANPCyT, dirigido por María Luz Endere.

Declaración de disponibilidad de datos

Los datos originales de este trabajo están disponibles en el Instituto INCUAPA.