La arqueología distribucional produjo una profunda transformación teórica al enfatizar el carácter espacialmente continuo del registro arqueológico y otorgar un significado clave a la información procedente de espacios con baja o nula densidad de materiales (Foley Reference Foley1981). En este sentido, al plantear la importancia histórica de los espacios ubicados entre los nodos demográficos, anticipó algunas de las preocupaciones centrales que impulsaron los estudios internodales en los Andes centro-sur (Nielsen Reference Nielsen2017). A nivel metodológico, la arqueología distribucional condujo al desarrollo de nuevas formas de prospección y registro de las evidencias de superficie (Dunnell y Dancey Reference Dunnell and Dancey1983; Ebert Reference Ebert1992). Este proceso tuvo un impacto profundo y perdurable en la arqueología de Patagonia, en la cual se desarrollaron tempranamente enfoques distribucionales en escala regional y macrorregional (Belardi Reference Belardi2005; Belardi et al. Reference Belardi, Borrero, Campan, Marina, Franco, García, Horwitz, Lanata, Martin, Muñoz, Muñoz and Savanti1992; Borrero Reference Borrero1998; Borrero et al. Reference Borrero, Lanata, Ventura, Borrero and Lanata1992). Comenzando con el trabajo pionero de Borrero (Reference Borrero1990) sobre evolución divergente en Patagonia austral, la biogeografía ha constituido el marco de referencia clave para el desarrollo de este enfoque, dado que permite situar el registro arqueológico a nivel de la estructura del paisaje y su evolución (Barberena Reference Barberena2008; Borrero Reference Borrero1990).

Inserto en esta trayectoria de investigación, el objetivo de este trabajo consiste en estudiar las estrategias de uso del espacio por parte de sociedades móviles en un paisaje andino del noroeste de Patagonia caracterizado por una marcada heterogeneidad topográfica, climática y ecológica. Para alcanzar dicho objetivo se desarrolla un análisis distribucional de artefactos líticos, tiestos cerámicos y motivos rupestres en la localidad de Barrancas-Buta Ranquil (provincia del Neuquén, Argentina; Figura 1). Esta unidad de muestreo microrregional fue seleccionada para desarrollar esta prospección sistemática dado que abarca una parte importante de la variación topográfica y ecológica presente en la escala más amplia del noroeste de Patagonia (Oyarzábal et al. Reference Oyarzábal, Clavijo, Oakley, Biganzoli, Tognetti, Barberis, Maturo, Aragón, Campanello, Prado, Oesterheld and León2018). Mediante el uso de sistemas de información geográfica, se construye un modelo de estacionalidad que evalúa la influencia de la topografía, variable que incide en la distribución y accesibilidad anual de recursos críticos para la subsistencia humana.

Figura 1. Ubicación del área de prospección sistemática en la localidad de Barrancas-Buta Ranquil. (Color en la versión electrónica)

Sobre la base de los resultados generados, discutimos aspectos de la escala espacial de los movimientos realizados por las sociedades que habitaron este paisaje de ecotono entre desiertos y los Andes, integrando información etnográfica (Binford Reference Binford1980; Kelly Reference Kelly2013). La escala de movilidad de sociedades pasadas es un tema abordado recurrentemente en la arqueología de Patagonia mediante diferentes conceptos y unidades de análisis (Barberena Reference Barberena2008; Goñi et al. Reference Goñi, Re, Guraieb, Cassiodoro, Tessone, Rindel, Dellepiane, Coni, Guichón and Agnolin2018; Martínez et al. Reference Martínez, Valero, Flensborg, Carden, Stoessel, Alcaraz and Vaz2017).

Este trabajo se inserta en un proyecto de investigación macrorregional que evalúa la jerarquización de diferentes sectores biogeográficos del noroeste de Patagonia en términos de intensidad ocupacional humana. Las preguntas de investigación se orientan a identificar la existencia de espacios nodales e internodales en ambas vertientes andinas (Barberena et al. Reference Barberena, Villanueva, Lucero and Fernández2017; Romero Villanueva et al. Reference Romero Villanueva, Lucero and Barberena2020). Se ha construido un marco robusto de conocimiento interdisciplinario sobre la estructura espacial y la composición geoquímica de las fuentes de obsidiana (Barberena et al. Reference Barberena, Victoria Fernández, Rughini, Borrazzo, Garvey, Lucero, Della Negra, Romero, Durán, Cortegoso, Giesso, Klesner, MacDonald and Glascock2019; Fernández et al. Reference Fernández, Barberena, Rughini, Giesso, Durán, Cortegoso, Borrazzo, Lucero, Romero, Garvey, MacDonald and Glascock2017), la variabilidad formal del arte rupestre y su contextualización cronológica (Romero y Re Reference Romero and Re2014; Romero Villanueva Reference Romero Villanueva2019; Romero Villanueva y Barberena Reference Romero Villanueva and Barberena2017) y las tendencias temporales de ocupación humana en distintas escalas (Barberena Reference Barberena2015). Las secuencias estratigráficas de los sitios de Cueva Huenul 1 (CH1) y Cueva Yagui (CY), que proceden de diferentes unidades geográficas del paisaje, ofrecen datos cuantitativos relevantes sobre las historias ocupacionales, agregando una dimensión temporal al registro espacial estudiado (Barberena, Borrazzo et al. Reference Barberena, Borrazzo, Rughini, Romero, Pompei, Llano, de Porras, Durán, Stern, Re, Estrella, Forasiepi, Fernández, Chidiak, Acuña, Gasco and Quiroga2015; Romero Villanueva et al. Reference Romero Villanueva, Lucero and Barberena2020). Actualmente se dispone de un cúmulo de información sobre la estructura espacial del registro arqueológico para una región que era escasamente conocida (Fernández Reference Fernández1976; Schobinger Reference Schobinger, Schobinger and Gradin1985), a pesar de localizarse en una posición central en referencia a procesos históricos clave para el Cono Sur de Sudamérica, tales como la extinción de la megafauna, el poblamiento humano inicial, la existencia de discontinuidades en el Holoceno medio y eventos recientes de migración y cambio lingüístico.

Marco regional

La localidad de Barrancas-Buta Ranquil (de aquí en adelante, LBB) se ubica en el departamento Pehuenches del norte de la provincia del Neuquén, Argentina (Figura 1), conteniendo una importante heterogeneidad ecológica entre 850 y 2.200 m snm. La LBB abarca las provincias fitogeográficas del monte, patagónica y altoandina (Figura 2).

Figura 2. Ambientes de la región de estudio: (a) provincia fitogeográfica del monte en los sectores bajos; (b) ecotono en los sectores intermedios; y (c) provincia fitogeográfica patagónica en los sectores altos. (Color en la versión electrónica)

La provincia del monte está compuesta por una comunidad zonal de estepas arbustivas de Larrea divaricata, L. cuneifolia (jarillas), Parkinsonia aculeata (espinillo), acompañada de los géneros Lycium, Chuquiraga, Prosopis y Ephedra (monte austral). Son frecuentes las comunidades azonales de las especies arbustivas como Prosopis alpataco y P. flexuosa (León et al. Reference León, Bran, Collantes, Paruelo and Soriano1998). Por sobre 1.000-1.100 m snm se encuentra la provincia fitogeográfica patagónica, que consiste en una combinación de estepa graminosa con baja cobertura de Sporobolus rigens (unquillo), Panicum urvilleanum y matorral de Ephedra ocreata (solupe), Mulinum spinosum (neneo), Stillingia patagonica y Grindelia chiloensis (botón de oro). Finalmente, la LBB incluye la provincia fitogeográfica altoandina por sobre 2.000 m snm con una vegetación zonal muy heterogénea (Oyarzábal et al. Reference Oyarzábal, Clavijo, Oakley, Biganzoli, Tognetti, Barberis, Maturo, Aragón, Campanello, Prado, Oesterheld and León2018).

En trabajos previos se ha empleado el modelo de capacidad de carga de ovinos (Mendía Reference Mendía2006) para evaluar la capacidad de carga de guanacos (Barberena Reference Barberena2013), el recurso faunístico más importante en la dieta humana a nivel regional (Rindel Reference Rindel, Gordón, Barberena and Bernal2017). Sobre esta base, la provincia patagónica puede caracterizarse como de alta capacidad de carga, presentando entre 0,16 y 0,66 ovinos por ha, con un promedio de 0,41 (Mendía Reference Mendía2006). La provincia del monte presenta sectores de productividad media (0,03-0,15 ovinos/ha) y baja (<0,03 ovinos/ha). En balance, la provincia del monte tiene un valor promedio de 0,08 ovinos por ha, casi cinco órdenes de magnitud por debajo del promedio de la provincia patagónica (Barberena Reference Barberena2013). Por otra parte, la provincia del monte ofrece recursos vegetales clave como algarrobo, molle y chañar (Llano Reference Llano2015), marcando una complementariedad clave entre los recursos alimenticios que ofrecen estas regiones.

Hay otros aspectos relevantes para el asentamiento humano que, aunque no tienen una distribución homogénea, se encuentran disponibles en los distintos pisos altitudinales. Esto incluye las fuentes de agua, entre las cuales se destacan la cuenca del Barrancas-Colorado y cursos menores permanentes, como los arroyos Buta Có y Huantraico (Figura 1); los reparos y afloramientos rocosos adecuados para la ocupación humana y la realización de representaciones rupestres; y las fuentes de obsidiana de Cerro Huenul y Laguna del Maule 2-Río Barrancas, disponibles en forma discontinua entre 850 y 2.000 m snm (Barberena et al. Reference Barberena, Victoria Fernández, Rughini, Borrazzo, Garvey, Lucero, Della Negra, Romero, Durán, Cortegoso, Giesso, Klesner, MacDonald and Glascock2019).

Diseño de investigación y métodos

El enfoque distribucional implementado concibe al registro arqueológico como un fenómeno espacialmente continuo, en el cual el artefacto o el motivo rupestre son la unidad de análisis (Aschero Reference Aschero, Yacobaccio, Borrero, García, Politis, Aschero and Bellelli1988; Belardi Reference Belardi2005; Foley Reference Foley1981). Esta aproximación combina un acercamiento distribucional en sentido estricto, basado en una prospección sistemática mediante transectas dirigidas a caracterizar la estructura espacial del registro arqueológico en superficie (Ebert Reference Ebert1992), y un trabajo distribucional en sentido amplio, en el cual se visualizan en un marco espacial continuo evidencias obtenidas bajo diferentes estrategias de muestreo (recolecciones dirigidas de superficie, excavaciones, relevamientos rupestres). La combinación de estos datos permite evaluar la distribución espacial de artefactos líticos, cerámicos y motivos rupestres. Sobre esta base, se discuten patrones de intensidad ocupacional, diversidad funcional y circulación de información en sectores del espacio con diferentes propiedades biogeográficas.

Sistemas de información geográfica y estacionalidad

Los sistemas de información geográfica ofrecen un marco para indagar la influencia de variables ambientales y geográficas en la organización espacial humana, mediante la producción de capas que representan la pendiente, altitud, recursos hídricos, vegetales y cobertura nívea (Johnston Reference Johnston2010). Como vía de entrada, priorizamos la evaluación de la topografía, que es una variable regional clave e incide en la distribución y accesibilidad anual de recursos críticos. El modelo de estacionalidad que se propone se elaboró sobre la base de modelos digitales de elevación de 12,5 m de resolución de fuente ALOS/PALSARFootnote 1 e imágenes satelitales Landsat 8Footnote 2. Se utilizó la variable bioclimática “estacionalidad de la precipitación (coeficiente de variación)” incluida en el conjunto de datos de WorldClim (Hijmans et al. Reference Hijmans, Cameron, Parra, Jones and Jarvis2005)Footnote 3, que representa la variación en la precipitación total mensual a lo largo del año. Se realizó un análisis de cobertura nívea invernal a partir de bandas espectrales Landsat 8 (Hall y Riggs Reference Hall, Riggs, Singh, Singh and Haritashya2014).

Para analizar la distribución de las evidencias arqueológicas se utilizó la herramienta de estimación de densidad de núcleo o kernel density estimate, que permite pasar de una suma de puntos con información arqueológica discreta (sitios, artefactos) a una visualización y análisis de los datos en una superficie continua, compatible con un acercamiento distribucional (Baxter Reference Baxter2017). Se estima la densidad de materiales para cada unidad espacial del área contenida en el núcleo como una probabilidad modelada a partir de la información para las celdas vecinas del mapa analizado.

Prospección arqueológica: Registro lítico, cerámico y de representaciones rupestres

La LBB fue seleccionada para el desarrollo de una prospección sistemática que combina diversos métodos de muestreo. Para el emplazamiento de las transectas se implementó una estrategia dirigida, que implica resignar el carácter probabilístico del muestreo, sesgándolo hacia aquellos ámbitos del paisaje considerados a priori como más relevantes (Banning Reference Banning2002). Sin embargo, permite maximizar la energía y el tiempo de trabajo en un contexto con restricciones presupuestarias y dificultades para acceder a múltiples espacios. Así, se produjo un muestreo comparable para los sectores altitudinales relevantes para nuestras preguntas. La muestra resultante puede presentar limitaciones para el tratamiento de preguntas por fuera de nuestros objetivos de investigación.

Cada transecta fue ejecutada por dos personas que caminaron en forma paralela. La unidad básica de muestreo fue un segmento de 100 × 8 m (800 m2), que refleja un rango visual adecuado para dos personas. Dependiendo de la facilidad de circulación y las propiedades geográficas del paisaje, se implementaron números variables de segmentos consecutivos en cada transecta, variando así su longitud total (Tabla Suplementaria 1). Sin embargo, dado que la unidad de análisis es el segmento que compone todas las transectas, los datos son plenamente comparables. Se registraron las condiciones de visibilidad que, debido a la escasa cobertura vegetal, son buenas o muy buenas en todas las unidades de paisaje (Figura 2). Se considera que las distribuciones identificadas ofrecen un indicador adecuado de la estructura espacial del registro arqueológico. Las transectas produjeron información sobre las distribuciones de artefactos líticos y cerámicos y de representaciones rupestres.

El registro de motivos rupestres requirió pasos metodológicos adicionales. Inicialmente, los relevamientos comenzaron en los sitios CH1 y Paso de las Tropas 4 (PDT4), cuya ubicación era conocida (Fernández Reference Fernández1976). Posteriormente, se efectuaron prospecciones dirigidas hacia sectores con afloramientos rocosos aptos para la ejecución de motivos en los distintos sectores (Romero Villanueva Reference Romero Villanueva2019). Esta prospección se enfocó en las bardas que flanquean los arroyos Buta Có y Huantraico, que constituyen vías naturales de circulación entre los distintos pisos altitudinales (Figura 3). Esto aplica particularmente al arroyo Buta Có, que nace a 2.000 m snm y desemboca en el Río Colorado a 900 m snm, cuyo curso transcurre a través de afloramientos basálticos. Se efectuaron coberturas pedestres intensivas a una distancia inferior a 1 m de los soportes rocosos para maximizar las oportunidades de visualizar los motivos, que suelen presentarse desvaídos (Romero Villanueva Reference Romero Villanueva2019). Esta estrategia de muestreo dirigido e intensivo resultó productiva, permitiendo aumentar notablemente la muestra inicial y ofreciendo información confiable sobre las características y distribución de soportes rocosos sin arte rupestre.

Figura 3. Análisis de cobertura nívea en la localidad de Barrancas-Buta Ranquil, basado en la superposición de capas NDSI de los inviernos de 2013 a 2017. (Color en la versión electrónica)

Para evaluar la distribución espacial del material cerámico se combinan los datos de presencia o ausencia producidos mediante las transectas, muestreos de superficie dirigidos, excavaciones y sondeos. Las evidencias se cuantifican por abundancia y peso.

Análisis estadístico de la estructura espacial del registro arqueológico

Para comparar las transectas y explorar el rol de la altitud en la abundancia de las clases artefactuales, los conteos registrados en los muestreos en los distintos pisos altitudinales fueron estandarizados en relación con su área (número total de artefactos dividido por el área total de las transectas en cada sector altitudinal). De esta manera, la frecuencia relativa de clases es ponderada de acuerdo con las diferencias en la cobertura espacial entre sectores. Se utilizó la correlación lineal r de Pearson para establecer el grado de asociación entre variables. Dado que las frecuencias son en general bajas y variables entre unidades de muestreo, se estimó a posteriori la potencia del análisis para rechazar correctamente la hipótesis nula (H 0) de no correlación (se consideró una potencia [1 − β] de 0,8). Posteriormente, se aplicó el análisis de independencia entre datos categóricos de chi cuadrado (χ2) para el conteo de artefactos líticos, tiestos y manifestaciones rupestres. Se utiliza la hipótesis nula, que afirma que no hay relación entre las abundancias de las categorías, como acercamiento para estudiar los patrones espaciales. Para estimar la probabilidad, se utilizó la aproximación de Montecarlo, más adecuada en casos con frecuencias menores a cinco (Fishman Reference Fishman1995). Los residuales de χ2 son las diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas por azar y son útiles para determinar en qué categorías se observa la mayor diferencia, teniendo más peso en los resultados. Valores superiores a 1,96 (95% de confianza para residuales estandarizados) indican que las abundancias de las variables están relacionadas entre sí. En todos los casos el umbral de significación (α) fue 0,05. Los análisis se realizaron mediante el programa PAST (Hammer et al. Reference Hammer, Harper and Ryan2001).

Resultados

Modelo geográfico de la estacionalidad

El polígono de análisis que cubre la LBB posee un perímetro de 139 km y un área de 121.300 ha (Figura 1). La clasificación climática global de Köppen-Geiger ofrece un marco actual para caracterizar diferencias climáticas y ecológicas (Kottek et al. Reference Kottek, Grieser, Beck, Rudolf and Rubel2006). Este acercamiento se combina con un análisis de la cobertura nívea invernal registrada en imágenes Landsat 8 correspondientes a los meses de junio de 2013, julio de 2014, junio de 2015, junio de 2016 y julio de 2017 (Figura 3). Dada la existencia de múltiples factores de variación climática que operan en distintas escalas temporales, esta reconstrucción de los niveles variables de cobertura nívea en el pasado es preliminar. Estudios recientes marcan que el período 2010-2015 es uno de los más secos del registro instrumental (Rivera et al. Reference Rivera, Penalba, Villalba and Araneo2017), por lo cual consideramos que este modelo de estacionalidad es conservador. El análisis de superposición de capas NDSI (Normalized-Difference Snow Index) muestra que la cobertura nívea dificulta el acceso a un sector amplio del paisaje y disminuye la conectividad en escalas regional y macrorregional (Figura 3).

En la Figura 4 se presenta un modelo de estacionalidad construido a partir de la variable bioclimática “estacionalidad de la precipitación (coeficiente de variación)” de WorldClim (Hijmans et al. Reference Hijmans, Cameron, Parra, Jones and Jarvis2005), que representa la variación en la precipitación total mensual a lo largo del año. Al integrar esta información con los patrones climáticos y ecológicos previamente descriptos, se diferencian tres sectores del paisaje con propiedades climáticas y ecológicas diferentes dentro de la LBB (Figura 3). Los mismos se asocian a tres sectores altitudinales que se describen a continuación.

Figura 4. Estacionalidad de la precipitación en la localidad de Barrancas-Buta Ranquil. (Color en la versión electrónica)

Espacios bajos (850-1.200 m snm)

Abarcan 27.200 ha (272 km2) de la LBB. Presentan un bajo coeficiente de variación de la estacionalidad, se caracterizan por la escasez de precipitaciones níveas y están disponibles en forma anual para la instalación humana. A nivel fitogeográfico, se corresponden con la provincia del monte e incluyen climas áridos (tipos bsk y bwk [Kottek et al. Reference Kottek, Grieser, Beck, Rudolf and Rubel2006]).

Espacios intermedios (1.200-1.800 m snm)

Cubren 34.500 ha (345 km2) de la LBB y definen ambientes de ecotono entre las provincias del monte y patagónica, estando representados los taxones clave del monte (Prosopis sp., Larrea sp.) en los sectores más bajos de estos espacios. Se caracterizan por inviernos fríos o templados y veranos secos (tipo csb [Kottek et al. Reference Kottek, Grieser, Beck, Rudolf and Rubel2006]). La mayor parte de las lluvias caen en invierno o en estaciones intermedias con un coeficiente intermedio de variación de la estacionalidad (Figura 4). Su disponibilidad anual es intermedia, siendo más discontinua en los espacios de mayor elevación dentro del sector, un efecto que se refuerza en años con precipitaciones invernales más intensas.

Espacios altos (>1.800 m snm)

Abarcan 59.500 ha (595 km2) de la LBB y poseen clima continental de veranos frescos e inviernos muy fríos (tipos dsb y dsc [Kottek et al. Reference Kottek, Grieser, Beck, Rudolf and Rubel2006]). En los meses de invierno la cobertura nívea en este sector es de aproximadamente un 70% (400 km2), remarcando su baja disponibilidad para el aprovechamiento humano.

Distribución de materiales líticos en superficie

Se realizaron 27 transectas con longitudes totales que varían entre 0,5 y 1,5 km, en todos los casos utilizando la unidad de muestreo de 100 × 8 m. La distancia total prospectada es de 26,8 km lineales, que definen un área de 21,44 ha (0,02% de la LBB). El 42% de los muestreos se emplazó en los espacios bajos, 30% en los espacios intermedios y 28% en los espacios altos.

Se recuperaron 2.328 artefactos líticos, distribuidos de la siguiente forma: 479 (20,6%) en espacios bajos, 1.267 (54,4%) en espacios intermedios y 582 (25%) en espacios altos (Tabla Suplementaria 1). La densidad espacial de los artefactos líticos es muy heterogénea: 50 artefactos por ha en espacios bajos, 200 artefactos por ha en espacios intermedios y 10 artefactos por ha en espacios altos. La densidad de artefactos en los espacios intermedios es 4 veces superior a la de los espacios bajos y 20 veces mayor que en los espacios altos. En el caso de los espacios bajos, se observa una elevada heterogeneidad interna, ya que el 58,4% de los segmentos (66 de 113; áreas en color oscuro o verde en la Figura 5) presentan densidades nulas. La contracara de este patrón se observa en el Segmento 1 de la Transecta 2, emplazado en asociación con afloramientos rocosos de la localidad de Huenul, que aporta el 68,3% (n = 327) de los artefactos líticos recuperados en los espacios bajos (Tabla Suplementaria 1). En los espacios intermedios solo se registró un 8,8% de segmentos con densidad nula (7 de 80), sugiriendo una distribución espacial más homogénea. Por último, en los espacios altos se observó un 34,7% de los segmentos sin material de superficie (26 de 75).

Figura 5. Distribución espacial de artefactos líticos en transectas en la localidad de Barrancas-Buta Ranquil. (Color en la versión electrónica)

La obsidiana es la materia prima predominante en todas las áreas de muestreo. Estudios geoquímicos muestran el predominio de la obsidiana Cerro Huenul, disponible en forma discontinua y densidad variable en los tres pisos altitudinales, complementada por obsidiana Laguna del Maule 2-Río Barrancas, cuya presencia más cercana se da en el Río Colorado (espacios bajos; Barberena et al. Reference Barberena, Victoria Fernández, Rughini, Borrazzo, Garvey, Lucero, Della Negra, Romero, Durán, Cortegoso, Giesso, Klesner, MacDonald and Glascock2019). Finalmente, resulta altamente informativo que en ninguna de las transectas se recuperaron tiestos cerámicos o se observaron motivos rupestres.

Al considerar la abundancia relativa de las clases, se observa que los desechos son la categoría más frecuente de artefactos por ha (media = 1; mínimo = 0,1; máximo = 6), seguidos por los núcleos (media = 0,03; mínimo = 0; máximo = 0,2), las puntas de proyectil (media = 0,02; mínimo = 0; máximo = 0,07) y los raspadores (media = 0,01; mínimo = 0; máximo= 0,07; Tabla 1). Cuatro de las cinco categorías poseen frecuencias nulas en varios segmentos: los raspadores están ausentes en 16, las puntas de proyectil en 12 y los núcleos en 7. La estadística descriptiva sugiere una distribución espacial heterogénea y, en algunos casos, muy baja frecuencia relativa de ciertas categorías. La correlación entre categoría artefactual y altitud señala que las puntas de proyectil se correlacionan de forma positiva y significativa (r = 0,53; p = 0,004). Esta relación indica un mayor descarte de estos instrumentos en los espacios altos de la LBB. La potencia del análisis para este tamaño de muestra e intensidad de correlación es 0,85, indicando un resultado robusto.

Tabla 1. Frecuencias absolutas y relativas de las clases artefactuales por segmento altitudinal en la localidad de Barrancas-Buta Ranquil.

El análisis de χ2 agrupando las transectas en los tres sectores señala una distribución diferencial de las categorías de desechos, núcleos, puntas de proyectil y raspadores (χ2 = 49.705; p = 0,0001; Tabla 1). El análisis de los residuos normalizados sugiere que los espacios altos poseen un número mayor de puntas de proyectil (3,86) y un número menor de núcleos (−3,28) que los esperados por azar. El sector intermedio posee menos puntas (−2,21), mientras que el sector bajo posee un mayor número de núcleos (2,94) y un menor número de desechos que lo esperado por la hipótesis nula (−2,97). En el caso de los raspadores, el sector intermedio posee una mayor frecuencia absoluta y densidad (n = 14; 4 × 10−4 artefactos/ha) en comparación con los espacios bajos (n = 7; 2,5 × 10−4 artefactos/ha) y altos (n = 4; 1,4 × 10−4 artefactos/ha; Tabla 1). Sin embargo, el análisis de los residuos no indica frecuencias mayores o menores que lo esperado por azar.

En síntesis, se observa una distribución espacial heterogénea de los artefactos líticos. Los espacios intermedios presentan una densidad artefactual 4 veces superior a la de los espacios bajos y 20 veces mayor que en los espacios altos. Asimismo, los análisis descriptivos y el testeo de hipótesis sugieren una distribución desigual de las categorías artefactuales en relación con la altitud. Solo las puntas de proyectil poseen una correlación significativa y positiva entre la frecuencia relativa de los muestreos y la altitud, siendo este el patrón más robusto. En cambio, mediante el test de χ2 sobre los datos agrupados en tres categorías espaciales, se observan diferencias entre la distribución observada y esperada para las cuatro categorías artefactuales en al menos uno de los pisos altitudinales.

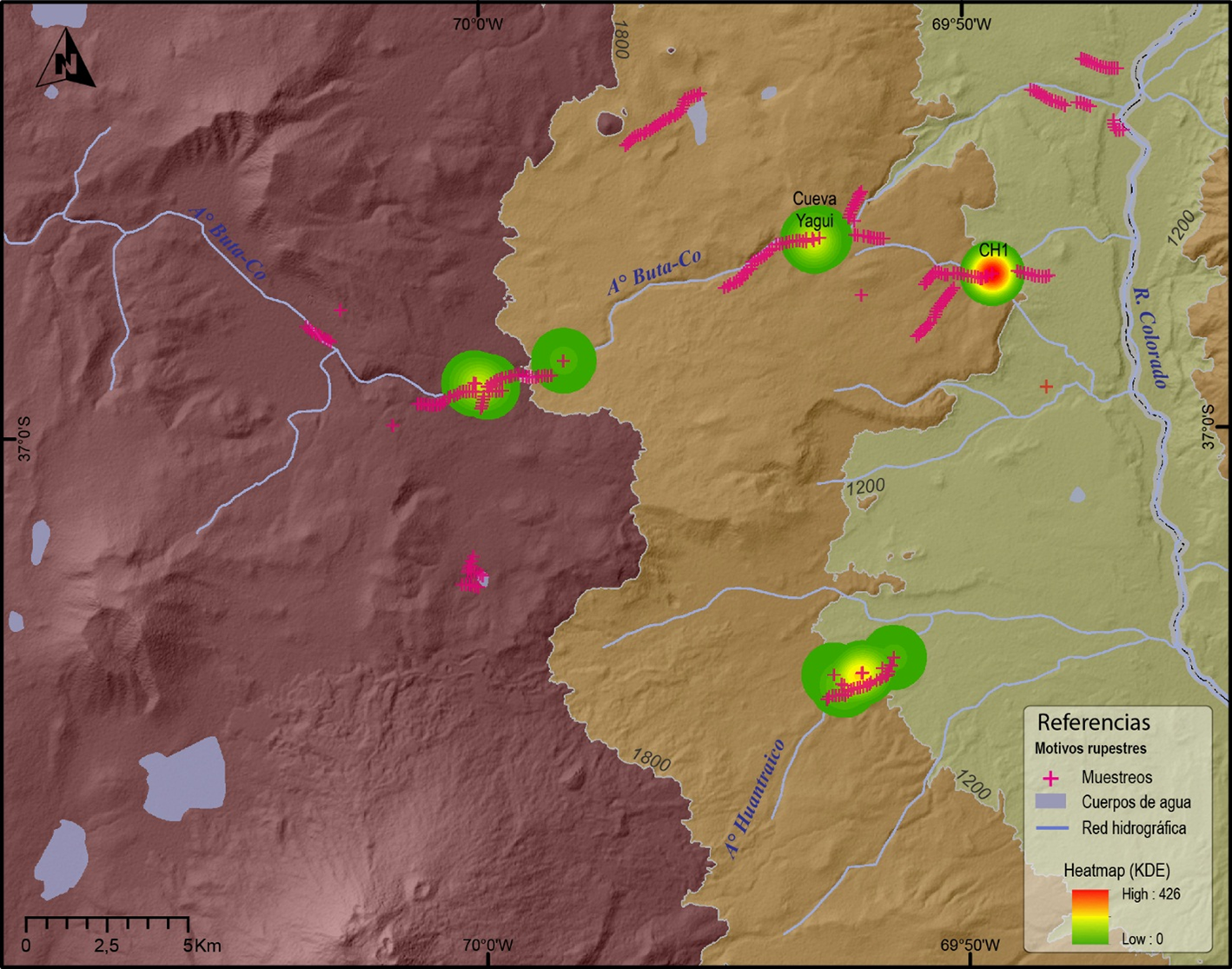

Distribución espacial de los motivos rupestres

Los muestreos dirigidos para el registro de arte rupestre implicaron la prospección de 12 km lineales (9,6 ha) en asociación a los principales afloramientos rocosos. A esto se suman los 26,8 km prospectados mediante las transectas, en las cuales no se registraron motivos en los múltiples soportes disponibles. Sobre la base del muestreo intensivo se identificaron 12 sitios con arte rupestre —incluyendo los dos ya conocidos (CH1 y PDT4)— con un total de 1.128 motivos (Tabla 2). Casi todos ellos fueron ejecutados mediante la técnica de la pintura, registrándose solo dos motivos grabados en los sectores altos (Figura 6).

Figura 6. Principales sitios con representaciones rupestres de la región de estudio y ejemplos de los motivos relevados: (a, c) sitio de Cueva Huenul 1, foto original y resaltada digitalmente con el programa DStretch (espacio de color LRE); (b, d) sitio de Cueva Yagui, foto original y resaltada digitalmente con el programa DStretch (espacio de color CRGB). (Color en la versión electrónica)

Tabla 2. Frecuencias de tiestos cerámicos y de motivos rupestres en la localidad de Barrancas-Buta Ranquil.

Aún dentro de un marco de análisis distribucional, existe una necesidad analítica de segmentar los hallazgos de motivos rupestres para operativizar el enfoque (Binford Reference Binford, Rossignol and Wandsnider1992). A tal fin, se utilizó el concepto de sitio definido a partir de una combinación de criterios —distancia y topografía—, comúnmente aplicado en otros estudios distribucionales (Fiore y Acevedo Reference Fiore, Acevedo, Rocchietti, Oliva, Solomita and Algrain2016; Fiore y Ocampo Reference Fiore, Ocampo, Salemme, Santiago, Álvarez, Piana, Vázquez and Mansur2009Footnote 4; Re Reference Re2010). A los fines de nuestra investigación, los sitios con arte rupestre corresponden a loci de concentraciones más o menos continuas de motivos, separados de otros sitios por una distancia igual o superior a 200 metros (Romero Villanueva Reference Romero Villanueva2019). La excepción la constituyen las cuevas y los aleros, cuya topografía diferencial facilita la delimitación operativa de sitios dentro de las localidades (Fiore y Ocampo Reference Fiore, Ocampo, Salemme, Santiago, Álvarez, Piana, Vázquez and Mansur2009).

Se registró una amplia variedad de tipos de sitios que incluye el uso de áreas reparadas, como cuevas y aleros, paredones a cielo abierto y situaciones mixtas (Figura 6). Los soportes empleados también presentan variabilidad, ya que fueron seleccionados diferentes tipos de rocas como ignimbritas o basaltos de distintas formaciones. En gran medida se utilizaron paredes, si bien hay sectores del techo de áreas bajo reparo, así como algunos bloques con representaciones (Romero Villanueva Reference Romero Villanueva2019).

Los espacios bajos concentran el 60,5% (n = 684) del total de motivos, los espacios intermedios el 24,5% (n = 275) y los altos el 15% (n = 169; Tabla 2; Figura 7). En términos de densidad en relación con la amplitud de cada sector, se observa que en los espacios bajos hay 0,025 motivos por ha, en los intermedios 0,008 motivos por ha y en los bajos 0,003 motivos por ha.

Figura 7. Análisis de densidad de núcleo de la distribución de motivos rupestres en la localidad de Barrancas-Buta Ranquil. (Color en la versión electrónica)

El análisis de χ2 que vincula la cantidad de sitios y de motivos es significativo (χ2 = 24,12; p < 0,001), lo que es acorde con una distribución desigual de las frecuencias observadas. Los espacios altos poseen los únicos residuales significativos, sugiriendo que hay menos representaciones en relación con la cantidad de sitios que lo esperado por azar (−4,86); en los espacios intermedios y bajos la tendencia es contraria, aunque no significativa, con un mayor número esperado de representaciones en ambos casos. En el caso de las representaciones por piso altitudinal en relación con el número de sitios, el análisis de χ2 no muestra resultados significativos (χ2 = 1; p > 0,05), indicando que el número de sitios con manifestaciones es similar en cada piso altitudinal, si bien existen diferencias en las abundancias absolutas de motivos. Dos sitios producen este patrón, ya que aportan el 55,3% de la muestra total: CH1 (n = 446; 39,5%), en los espacios bajos, y CY (n = 176; 15,8%), en los intermedios.

En relación con la morfología de los motivos, se observaron similitudes y diferencias entre sectores (Romero Villanueva Reference Romero Villanueva2019). Mientras que en todos ellos predominan motivos abstractos en frecuencias mayores al 80%, los sectores intermedios registran una mayor proporción de motivos zoomorfos en comparación a los espacios bajos y altos (Figura 6). Los antropomorfos se documentan exclusivamente en los sectores bajos. Asimismo, también se observaron variaciones entre sectores en relación con la presencia o ausencia de determinados tipos de motivos. Así, se destaca la existencia de un repertorio común a todos ellos formado por un total de 20 tipos (19 abstractos y un zoomorfo). No obstante, los espacios bajos y altos registran una mayor frecuencia de líneas quebradas y los intermedios de líneas rectas. Otras divergencias entre sectores refieren a la mayor cantidad de círculos, escalonados y puntos en los sectores bajos, así como de triángulos y líneas rectas paralelas para los sectores intermedios, mientras que los sectores altos registran mayor cantidad de comillas angulares, cuadrados y triángulos adosados (Figura 6). Se sugirió que estas diferencias se vinculan con un uso diferencial de la información transmitida en los distintos sectores del paisaje (Romero Villanueva Reference Romero Villanueva2019).

Distribución espacial del registro cerámico

Se cuenta con una muestra total de 133 tiestos que proceden de 11 sitios (Tabla 2; Figura 8). No se registraron tiestos en los 26,8 km de transectas, enfatizando su escasez en contextos que pueden describirse como off-site (Foley Reference Foley1981). Los espacios bajos aportan el 14,3% (n = 19) de la muestra, los intermedios el 55,6% (n = 74) y los altos el 30,1% (n = 40). Se señala que el 46,6% (n = 62) de la muestra procede del sitio CY, ubicado en los espacios intermedios de la cuenca del arroyo Buta Có (1.371 m snm; Figura 8). Al analizar la densidad por peso se registran 3 × 10−3 gramos de cerámica por ha en los espacios bajos, 20 × 10−3 gramos por ha en los intermedios y 0,5 × 10−3 gramos por ha en los altos. Un análisis por abundancia numérica muestra un patrón semejante, aunque con diferencias menos marcadas entre los estratos espaciales: 0,066 tiestos por ha en los espacios bajos, 0,206 tiestos por ha en los espacios intermedios y 0,015 tiestos por ha en los espacios altos. Esto sería producido por la presencia de tiestos de mayor peso en los espacios intermedios, algo que ha sido observado particularmente en el sitio CY.

Figura 8. Análisis de densidad de núcleo del registro cerámico en la localidad de Barrancas-Buta Ranquil. (Color en la versión electrónica)

El test de χ2 entre la cantidad de tiestos y número de sitios por piso altitudinal es significativo (χ2 = 10.702; p = 0,005). Los residuales ajustados señalan que los espacios bajos y altos poseen menos tiestos de lo esperado en relación con la cantidad de sitios (−2 y −2,11), mientras que los intermedios tienen mayor frecuencia a la esperada (3,22) en relación con la cantidad de sitios, ya que la mayoría de los fragmentos proceden de CY. El análisis de X2 entre la frecuencia de sitios con y sin cerámica por sector altitudinal sugiere que no hay diferencias significativas entre ambas categorías (χ2 = 2; p > 0,05), es decir, la proporción de sitios con cerámica es similar entre sectores, si bien se observan diferencias en la abundancia por sitio.

Movilidad y uso humano del espacio en un paisaje de transición topográfica y ecológica

Situando la LBB a nivel temporal y espacial

El análisis espacial presentado funciona en una escala temporal amplia y promediada y tiene baja resolución, aunque hay elementos contextuales que permiten situarlo en un marco temporal relativo. En primer lugar, las evidencias cerámicas corresponderían a los últimos 2.000 años, en consonancia con la cronología propuesta para su presencia macrorregional (Hajduk et al. Reference Hajduk, Albornoz, Lezcano, Floria and Delrío2011; Marsh Reference Marsh2017). En segundo lugar, contamos con tendencias temporales que dan cuenta de una formación diacrónica del registro de motivos rupestres de la LBB, en general, y de aquellos registrados en CH1, en particular, durante los últimos 5.000 años (Romero Villanueva Reference Romero Villanueva2019). Así, la información provista por indicadores cronológicos relativos y absolutos sugiere que algunos motivos de la LBB habrían sido ejecutados durante el Holoceno medio, si bien la gran mayoría habría sido producida durante el Holoceno tardío (Romero Villanueva Reference Romero Villanueva2019).

Por último, aunque aún no se cuenta con información que permita contextualizar temporalmente las evidencias líticas de superficie, cabe señalar que el registro radiocarbónico presenta un pulso regional y macrorregional en los últimos 1.500 años (Barberena, Prates y de Porras Reference Barberena, Prates and de Porras2015; Gordón et al. Reference Gordón, Beguelin, Rindel, Della Negra, Hajduk, Vázquez, Cobos, Perez and Bernal2019), siendo coincidente con estimaciones demográficas realizadas a partir de ADN mitocondrial (Perez et al. Reference Perez, Gonzalez and Bernal2016). Sobre esta base, se sugiere que una parte sustantiva —aunque indeterminada— de las evidencias líticas estudiadas se habría depositado en los últimos 1.500 años.

Asimismo, también nos interesa visualizar el área prospectada en la LBB en el marco de información etnográfica sobre uso humano del espacio. El polígono de análisis de la LBB posee un perímetro de 139 km y un área de 121.300 ha. Datos presentados por Kelly (Reference Kelly2013:Tabla 4-1) para 37 sociedades de distintos continentes marcan una media de 17 km y una mediana de 11,2 km para el promedio de cada desplazamiento residencial. En este sentido, el área prospectada puede contener potencialmente múltiples desplazamientos residenciales entre los distintos pisos altitudinales en la LBB. Se considera también la información sobre el área total ocupada anualmente por un grupo humano, que ofrece una medida más cercana al rango de acción (Foley Reference Foley1981). Kelly (Reference Kelly2013:Tabla 4-1) ofrece información para 64 sociedades, con una media de 151.800 ha y una mediana de 67.500 ha. La dispersión en torno a estos valores es enorme y se sitúa entre 2.500 y 2.500.000 ha, algo esperable dado que estos casos integran sociedades con diversa organización económica y procedentes de distintas regiones a nivel global. Aunque estos datos no pueden ser aplicados en forma lineal, permiten enfatizar un sencillo argumento: nuestra área de prospección de 121.300 ha, que engloba una sucesión de pisos altitudinales y ecosistemas diversos, tiene el potencial de reflejar una fracción importante, aunque ciertamente indefinida, de los rangos de acción de sociedades móviles. En relación con ello, se entiende que las semejanzas formales evidenciadas entre los motivos rupestres de la región dan cuenta del uso de un código visual común en esta escala (Romero Villanueva Reference Romero Villanueva2019). Así, esta evidencia sugiere que los sitios con arte rupestre fueron conocidos o utilizados en forma complementaria por los mismos grupos humanos quienes los incorporaron dentro de sus circuitos de movilidad. Gracias a estos desplazamientos y al uso de un código visual común, la información codificada en el arte rupestre pudo circular al interior de la LBB a pesar de la fijeza que caracteriza los motivos (Fiore Reference Fiore, Barberena, Borrazzo and Borrero2009).

A nivel ecológico, al ajustar el grado de resolución de los recursos vegetales en el área de la LBB, el género Prosopis (algarrobo) se destaca como uno de los componentes clave del hábitat, localizándose en lugares con una provisión extra de agua, como márgenes de ríos o bordes de paleocauces (e.g., localidad de Puesto Cuello-Cueva Yagui). Como especies freatófitas, la disponibilidad hídrica condiciona la distribución de los algarrobales, que puede ser fragmentada y heterogénea (Aranibar et al. Reference Aranibar, Goirán, Guevara and Villagra2014). Esta característica potencia los espacios intermedios, por ser una zona donde el agua es un recurso de fácil acceso anual y los algarrobos crecen como parches en el paisaje estableciendo formaciones edáficas azonales (Figura 2b). Así, en estos espacios se podría haber acentuado el uso humano de este recurso de alto rango, que pudo haber sido consumido en estado fresco, o bien ser procesado para su almacenamiento y posterior consumo. Este factor también podría contribuir a explicar la abundancia de la cerámica en este sector y su baja densidad en los sectores bajos. Asimismo, Prosopis, junto con Geoffroea y Schinus, tiene un retorno calórico neto alto incluso en amplias distancias de viaje, debido a su elevado rendimiento nutricional (Llano Reference Llano2015).

Registro arqueológico y uso humano del espacio en la LBB

Los resultados presentados aquí indican que los espacios intermedios (1.200-1.800 m snm) presentan la densidad de artefactos líticos más elevada (200 artefactos/ha), que cuadruplica los espacios bajos (50 artefactos/ha) y es 20 veces mayor que la registrada en los espacios altos (10 artefactos/ha). Esto puede interpretarse como indicador de una mayor intensidad ocupacional de los espacios intermedios, que abarcan la transición entre las comunidades del monte y patagónica y, como refleja el análisis de estacionalidad (Figura 3), pueden ser ocupados anualmente.

A su vez, la distribución espacial de las distintas categorías artefactuales agrega observaciones funcionales sobre el uso humano del espacio regional. En primer lugar, y siendo la tendencia más robusta, se registró una correlación significativa (r = 0,53; p = 0,004) entre la altitud y la abundancia de puntas de proyectil, que aumentan significativamente con la altura. El análisis de χ2 agrupando las transectas en los tres sectores altitudinales también refleja esto, marcando un número mayor de puntas de proyectil (3,86) en los espacios altos que aquellas esperadas por azar. Los núcleos están subrepresentados con respecto a lo esperado en los espacios altos (−3,28) y sobrerrepresentados (2,94) en los espacios bajos. En el caso de los raspadores, se registra una mayor densidad en los espacios intermedios en comparación con los bajos y altos, aunque la correlación no es estadísticamente significativa. Sobre la base de estos patrones, se observa un predominio marcado de instrumentos asociados a la caza de presas en los espacios altos, mientras que se destaca la abundancia de núcleos en espacios bajos. Estos núcleos son mayormente de obsidiana y muestran una baja intensidad de reducción, estando espacialmente asociados a talleres en el entorno de los depósitos principales de obsidiana Cerro Huenul. No se registra un énfasis en el transporte de núcleos, algo que puede vincularse a la amplia disponibilidad de nódulos en el paisaje de la LBB (Barberena et al. Reference Barberena, Victoria Fernández, Rughini, Borrazzo, Garvey, Lucero, Della Negra, Romero, Durán, Cortegoso, Giesso, Klesner, MacDonald and Glascock2019). Se destaca la mayor densidad de raspadores en los espacios medios, dado que se espera un mayor descarte en contextos ocupados en forma intensa o prolongada (Chatters Reference Chatters1987; Rademaker y Moore Reference Rademaker, Moore and Lemke2018; Weedman Arthur Reference Weedman Arthur2008). Esto puede asociarse, aunque no en forma lineal, a espacios ocupados en forma residencial.

Asimismo, el análisis de la distribución espacial de la cerámica también resultó de gran interés para un ahondar en la funcionalidad de los espacios. Cabe destacar la ausencia de cerámica en contextos de baja densidad de registro, como en todas las transectas realizadas. Por el tipo de actividades para las que se utiliza la cerámica —almacenamiento o cocción de alimentos (Rice Reference Rice2015)—, cabe esperar un mayor descarte en contextos de alta intensidad ocupacional, incluyendo situaciones de equipamiento de sitios ocupados en forma planificada (Eerkens Reference Eerkens, Barnard and Wendrich2008; Simms et al. Reference Simms, Bright and Ugan1997). Los residuales ajustados del análisis de χ2 entre abundancia de tiestos y número de sitios por piso altitudinal señalan que los espacios bajos y altos poseen menos tiestos cerámicos que los esperados en relación con la cantidad de sitios (−2 y −2,11, respectivamente), mientras que los intermedios tienen frecuencia mayor que la esperada (3,22).

La asociación espacial entre la densidad de cerámica y raspadores en los espacios intermedios respalda su interpretación como sectores donde tuvieron lugar ocupaciones más intensas o prolongadas (Chatters Reference Chatters1987). Integrando estos indicadores, planteamos que los sectores intermedios habrían funcionado como lugares centrales (Zeanah Reference Zeanah2004) ocupados en forma más intensa que los espacios bajos y altos, minimizando así la magnitud de los desplazamientos y los costos de transporte necesarios para la obtención de distintos recursos —camélidos, algarrobo, madera, agua y rocas—. Desde estos emplazamientos, se habrían articulado movimientos logísticos hacia los espacios altos para actividades de caza durante el verano, que es a su vez la estación en la cual estarían disponibles las crías de guanaco (Franco y Borrero Reference Franco, Borrero and Otero1996; Goñi et al. Reference Goñi, Re, Guraieb, Cassiodoro, Tessone, Rindel, Dellepiane, Coni, Guichón and Agnolin2018). En este marco, consideramos que las decisiones de asentamiento se explican por la articulación estratégica de actividades múltiples, que pueden tener agendas conflictivas a lo largo del año, más que por la maximización de una variable ecológica por sobre las otras, como por ejemplo la cercanía a fuentes de agua. Al respecto, el Río Colorado, la fuente de agua más importante en la LBB, presenta indicadores de baja intensidad ocupacional y diversidad funcional.

Respecto del arte rupestre, los análisis de χ2 (χ2 = 24,12; p < 0,001) marcan una distribución desigual de los motivos. El número de sitios con manifestaciones es similar en cada piso altitudinal (χ2 = 1; p > 0,05), si bien existen diferencias en las abundancias absolutas de motivos. Así, los espacios altos poseen los únicos residuales significativos, sugiriendo que hay menos representaciones en relación con la cantidad de sitios que lo esperado por azar (−4,86). En los espacios intermedios y bajos la tendencia es contraria, aunque no significativa, con un número de representaciones mayor que lo esperado por azar en ambos casos. Sin embargo, cabe aclarar que dos sitios en particular producen este patrón, al aportar el 55,3% de la muestra total: CH1 (n = 446; 39,5%), ubicado en los espacios bajos, y CY (n = 176; 15,8%), en los intermedios. Resulta interesante que ambos se emplazan en ámbitos para los cuales la evidencia distribucional y tecnológica sugiere diferentes formas de uso humano, algo que también se verifica en los respectivos registros estratigráficos (Barberena, Borrazzo et al. Reference Barberena, Borrazzo, Rughini, Romero, Pompei, Llano, de Porras, Durán, Stern, Re, Estrella, Forasiepi, Fernández, Chidiak, Acuña, Gasco and Quiroga2015; Romero Villanueva et al. Reference Romero Villanueva, Lucero and Barberena2020). Así, las dos concentraciones más grandes de motivos rupestres en la LBB demarcan visualmente sitios con historias ocupacionales diferentes medidas en términos de la abundancia de cerámica, abundancia de instrumentos líticos y representación de grupos de obsidiana (Fernández et al. Reference Fernández, Barberena, Rughini, Giesso, Durán, Cortegoso, Borrazzo, Lucero, Romero, Garvey, MacDonald and Glascock2017). Mientras que los sectores intermedios donde se ubica CY evidencian un uso humano intenso y prolongado, el entorno de los espacios bajos donde se sitúa CH1 tiene un registro discontinuo que sugiere ocupaciones breves. Estas inferencias proveen un marco conductual de gran interés para evaluar la historia de formación de los conjuntos de motivos rupestres y ahondar en los tipos de información transmitidos por estas imágenes en diferentes contextos ocupacionales (Romero Villanueva Reference Romero Villanueva2019).

Conclusiones y perspectivas

Este trabajo sintetiza el análisis espacial de la información arqueológica producida para la LBB. Se evaluaron en forma articulada diferentes líneas de evidencia en una escala espacial microrregional, que permitieron conocer las formas de organización espacial humana en relación con la estructura biogeográfica del paisaje regional. Tal como se evidenció a partir de las reconstrucciones mediante sistemas de información geográfica, la estacionalidad es una variable clave en la dinámica anual de esta región del noroeste de Patagonia.

En suma, sobre la base de los análisis de densidad de artefactos líticos, proporciones de instrumentos líticos y fragmentos cerámicos, se ha sugerido una delimitación funcional del espacio regional que opera en escala temporal promediada, en la cual los espacios intermedios habrían funcionado como lugares centrales desde donde se articularon movimientos hacia otros sectores del paisaje. Específicamente durante el verano, predominarían los desplazamientos logísticos hacia los espacios altos para la caza de camélidos.

En el próximo paso de nuestra investigación, este marco espacial será cruzado con las tendencias relevadas en secuencias estratigráficas, destacándose los sitios CH1 (espacios bajos) y CY (espacios intermedios; Barberena, Borrazzo et al. Reference Barberena, Borrazzo, Rughini, Romero, Pompei, Llano, de Porras, Durán, Stern, Re, Estrella, Forasiepi, Fernández, Chidiak, Acuña, Gasco and Quiroga2015; Romero Villanueva et al. Reference Romero Villanueva, Lucero and Barberena2020). Estas secuencias ofrecen información sobre tasas de descarte de material lítico, diversidad de materias primas, amplitud de dieta, intensidad del procesamiento faunístico e indicadores de estacionalidad a nivel zooarqueológico y arqueobotánico, que contribuirán a anclar a nivel temporal los patrones espaciales identificados. Estas evidencias proveen, asimismo, el marco conductual para situar la formación diacrónica de los conjuntos de motivos rupestres en contextos con historias ocupacionales distintas (Holdaway y Wandsnider Reference Holdaway, Wandsnider, Lock and Molyneaux2006).

A futuro, se ajustarán las observaciones realizadas a partir de la información provista por nuevos indicadores temporales. Así, una línea de evidencia que estamos comenzando a desarrollar es la hidratación de obsidiana en contextos de superficie y estratigrafía (Garvey Reference Garvey, Neme and Gil2012) como método de datación relativo para establecer el tempo de formación de los conjuntos. A eso se sumará el análisis temporal de las puntas de proyectil recuperadas en CY, que proveerán nuevos marcadores temporales. Para finalizar, consideramos que el área de prospección sistemática dentro de la LBB intercepta fracciones importantes —aunque variables y difíciles de precisar— de una sucesión de múltiples rangos de acción humanos a través del tiempo. Sin embargo, el foco de nuestro análisis no está puesto en la reconstrucción de hipotéticos territorios, sino en identificar las estrategias dominantes de uso humano de una determinada unidad espacial definida sobre criterios geográficos y ecológicos. En última instancia, dado que la unidad de muestreo captura variación biogeográfica que se expresa en forma amplia (Barberena Reference Barberena2013), el modelo de uso del espacio propuesto es relevante para la arqueología del noroeste de Patagonia en general.

Agradecimientos

Las investigaciones son financiadas por el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología de Argentina (Proyectos PIP 0301, PICT 2016-0062). Se agradece al CONICET por financiar las tesis doctorales de Guadalupe Romero Villanueva y Agustina Rughini. A Claudia Della Negra, Carlos Cides y Pablo Azar (Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de la provincia del Neuquén). Nuestro trabajo es posible gracias al generoso apoyo de las comunidades y las autoridades municipales de Barrancas y Buta Ranquil. Un agradecimiento especial a los evaluadores anónimos del trabajo, cuyos precisos comentarios y sugerencias contribuyeron a mejorarlo notablemente.

Declaración de disponibilidad de datos

Los autores declaran la disponibilidad y accesibilidad de los datos físicos y digitales sobre los cuales se basa la presente investigación. Los mismos están disponibles en las tablas (evidencias cerámicas y rupestres) y en el Material Suplementario (evidencias líticas).

Material suplementario

Para acceder al material suplementario que acompaña este artículo visitar https://doi.org/10.1017/laq.2020.22.

Tabla Suplementaria 1. Frecuencias de materiales líticos en las transectas en la localidad de Barrancas-Buta Ranquil.