1. INTRODUCTION

Les recherches consacrées à l’intonation des français régionaux rapportent que quelques variétés parlées en France et au Canada font état d’un patron intonatif sous-jacent /LHiLH*/, correspondant à celui du français ‘standard’, tel que décrit par Jun et Fougeron (Reference Jun, Fougeron and Botinis2000) dans le cadre de la théorie métrique-autosegmentale (voir par ex. Kaminskaïa (Reference Kaminskaia2015) pour une comparaison du français vendéen en France et du français québécois au Canada). Cette alternance de tons bas et de tons hauts constituerait la base de la grammaire intonative du français (voir par ex. Post, Reference Post2000; Jun et Fougeron, Reference Jun, Fougeron and Botinis2000), indépendamment de la variété parlée. Ce qui distinguerait les variétés entre elles serait la façon dont ce patron sous-jacent est actualisé en surface, que ce soit au niveau des types de courbes intonatives inventoriées, de la fréquence d’usage de chacune d’elles (Kaminskaïa, Reference Kaminskaïa2011; Reference Kaminskaia2015) ou des paramètres acoustico-phonétiques à travers lesquels ces courbes sont réalisées (voir par ex. Boudreault, Reference Boudreault, Gendron and Straka1967; Martin, Reference Martin and Simon2012).

Au cours de cet article, nous présentons une étude de cas visant à tester cette hypothèse à travers l’analyse des propriétés intonatives de deux variétés de français canadien, soit le français du Québec (FQ) et le français du Nouveau-Brunswick (FNB) qui se distinguent d’un point de vue linguistique, sociolinguistique et historique.

Les études ayant jusqu’ici traité de l’intonation du français canadien se sont plutôt concentrées sur le FQ – fait qui n’est guère étonnant puisqu’il s’agit de la variété parlée par la majorité des Canadiens francophones (Statistique Canada, 2016). Bien que n’étant pas une variété homogène, le FQ est doté de particularités phonétiques et phonologiques qui lui sont propres (Paradis et Dolbec, Reference Paradis and Dolbec2008). Au niveau de l’intonation précisément, le FQ a été décrit comme faisant montre des mêmes types et des mêmes proportions de contours intonatifs retrouvés en français de France (voir par ex. Kaminskaïa, Reference Kaminskaïa2009; Reference Kaminskaia2015), menant à la conclusion que le FQ est régi par le patron intonatif /LHiLH*/, tel que prédit par Jun et Fougeron (Reference Jun and Fougeron1995, Reference Jun, Fougeron and Botinis2000). Il en serait de même pour quelques autres variétés de français canadien comme le français de Windsor en Ontario (Kaminskaïa, Reference Kaminskaïa2011; Kaminskaïa et Poiré, Reference Kaminskaïa, Poiré and Simon2012) et le français de Rivière-La-Paix en Alberta (Mzemba, Reference Mzemba2016). Cependant, l’état de la recherche actuelle demeure lacunaire en ce qu’il ne nous permet de cerner ni les propriétés intonatives ni la grammaire intonative du reste des variétés de français canadien, y compris le FNB.

La présente étude reprend la problématique des travaux de Kaminskaïa (Reference Kaminskaïa2009; Reference Kaminskaïa2011; Reference Kaminskaia2015) et se fixe pour premier objectif de vérifier l’hypothèse selon laquelle différentes variétés de français canadien sont régies par le même patron intonatif sous-jacent de type /LHiLH*/. Pour ce faire, nous adoptons la méthodologie suggérée par Poiré et Kaminskaïa (Reference Poiré, Kaminskaïa and Trotter2007) : nous analysons les types de courbes intonatives de surface et leur distribution en FNB, ce qui permet ensuite d’inférer si le patron intonatif sous-jacent du FNB correspond au patron intonatif sous-jacent /LHiLH*/ observé dans d’autres variétés de français.

Étant donné que les variétés peuvent se distinguer quant à l’actualisation phonétique des patrons intonatifs, notre deuxième objectif est de déterminer si le FNB diffère du FQ à ce niveau. Si c’est le cas, nous visons à savoir ce que sont précisément ces différences. La première étape de cette analyse phonétique est de comparer les courbes intonatives de surface relevées en FNB à celles du FQ afin de savoir s’il existe des divergences quant aux types de courbes répertoriés et quant à leur fréquence d’apparition (Poiré et Kaminskaïa, Reference Poiré, Kaminskaïa and Trotter2007). En français, les unités intonatives non finales (les continuités) sont les plus nombreuses et les plus documentées (voir par ex. Welby, Reference Welby2006; Kaminskaïa, Reference Kaminskaïa2011; Reference Kaminskaia2015; Mzemba, Reference Mzemba2016). Ainsi, la deuxième étape de l’analyse consiste en l’examen des propriétés se rapportant à l’implémentation phonétique des continuités en FNB et en FQ. Celles-ci font souvent, mais pas toujours, état d’une montée intonative, laquelle a d’ailleurs été décrite comme étant caractéristique de plusieurs variétés de français (Delattre, Reference Delattre1966; Rossi, Reference Rossi1985; Jun et Fougeron, Reference Jun and Fougeron2002). Dans notre étude, les continuités de nos deux variétés sont examinées en fonction de deux paramètres phonétiques, soit (i) la durée des syllabes marquant la fin des continuités montantes et descendantes, et (ii) le changement de hauteur de la fréquence fondamentale (F0) des continuités montantes uniquement. Les données analysées ont été obtenues à partir de 10 phrases déclaratives produites par trois locuteurs de chaque variété au moyen d’une tâche d’élicitation semi-spontanée. Notre recherche, qui est en encore à une phase exploratoire, a pour objectif de lancer de nouvelles pistes de réflexion quant à la nature de la variation prosodique régionale.

2. LE FRANÇAIS AU CANADA : APERÇU HISTORIQUE ET SOCIOLINGUISTIQUE

Les variétés de français parlées au Canada découlent de deux grandes variétés principales, notamment le français laurentien et le français acadien, qui ont pris source au XVIIe siècle suite à l’implantation de colons provenant de diverses régions de France (Poirier, Reference Poirier2009; Martineau, Reference Martineau2018). À l’époque, la France était encore divisée en régions dites patoisantes, et les colons envoyés en Amérique du Nord parlaient leurs dialectes respectifs (Barbaud, Reference Barbaud1984). Le français laurentien, variété mère du FQ, était issu des dialectes de l’ouest et du centre-ouest de la France et était parlé dans la Vallée du Saint-Laurent (région abritant maintenant les villes les plus peuplées du Québec telles la Ville de Québec, Trois-Rivères et Montréal). Le français acadien, duquel est né le FNB, était principalement issu des dialectes de l’est de la France, et s’était propagé dans les colonies maritimes de l’Acadie (maintenant le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard; Chevalier, Reference Chevalier2008; Poirier, Reference Poirier2009).

Au fil des siècles, le français laurentien et le français acadien connurent une évolution linguistique différente résultant de l’influence de la scolarisation, du commerce et du degré de contact avec l’anglais (Robichaud, Reference Robichaud2010), mais aussi de l’isolement géographique qu’a connu le français acadien (Després-Péronnet Reference Després-Péronnet1977, cité par Rousseau Reference Rousseau1991). Les vestiges de cette évolution disparate sont repérables aujourd’hui à travers les différences phonologiques, lexicales et morphologiques observées entre les sous-variétés du français laurentien et acadien (Martineau, Reference Martineau2018).

Le Canada compte aujourd’hui plus de 7 millions de francophones répartis dans dix provinces et trois territoires (Figure 1). Si au Québec le français fait office de langue maternelle de 85,1% des résidents, dans le reste du pays, l’anglais représente la langue maternelle de la majorité. Le Nouveau-Brunswick, lui, ne compte que 31,8% de francophones natifs. Ainsi, hors Québec, le français a un statut de langue minoritaire face à l’anglais, à l’instar des langues autochtones et des langues immigrantes (Statistique Canada, 2016).

Figure 1. Pourcentage de Canadiens dans chaque province ayant le français comme première langue officielle parlée.

3. L’INTONATION

Cette étude se concentre sur l’intonation et, dans une moindre mesure, sur le phénomène de l’accent. L’intonation peut être décrite comme étant l’usage des variations de la fréquence fondamentale (F0) tout au long de l’énoncé afin de transmettre des distinctions pragmatiques, telles celles liées à la modalité phrastique, l’attitude du locuteur, le phrasé et la structure informationnelle de l’énoncé (Himmelmann et Ladd, Reference Himmelmann and Ladd2008: 253 ; Arvaniti Reference Arvaniti2016). L’accent est quant à lui un phénomène plus localisé et est défini comme étant ‘la mise en valeur d’une syllabe en vertu de certains paramètres acoustiques et perceptifs d’une syllabe dans un contexte donné’ (Lacheret-Dujour et Beaugendre, Reference Lacheret-Dujour and Beaugendre1999; cité dans Avanzi, Simon et Post, Reference Avanzi, Simon and Post2016: 7). Le terme ‘accent’, au cours de ce travail, fera strictement référence à (i) une proéminence mélodique post-lexicale associée à une syllabe métriquement forte (Ladd, Reference Ladd2008) et à (ii) l’accent ‘primaire’, soit l’accent obligatoire terminant les unités prosodiques du français. Ce dernier tombe généralement sur la syllabe finale d’un groupe de mots correspondant à une unité prosodique (Delattre, Reference Delattre1939; Hirst et Di Cristo, Reference Hirst and Di Cristo1984; Jun et Fougeron, Reference Jun, Fougeron and Botinis2000). Toute référence au terme ‘syllabe accentuée’ renverra à la syllabe associée à cet accent primaire. Dans une unité prosodique non finale, celle-ci est repérable à travers un allongement de durée et une montée de la F0. Le pic de cette montée, bien que sujet à la variation interindividuelle, a tendance à être réalisé vers la fin de la voyelle ou dans la coda si celle-ci est voisée (Lacheret-Dujour et Beaugendre, Reference Lacheret-Dujour and Beaugendre1999: 54; Welby, Reference Welby2003; Welby et Lœvenbruck, Reference Welby and Loevenbruck2006).

L’intonation et l’accent ont été amplement décrits dans le cadre de la théorie métrique-autosegmentale (MA), laquelle a servi de base au développement de divers modèles de l’intonation du français (Di Cristo et Hirst, Reference Di Cristo and Hirst1993; Post, Reference Post2000; Jun et Fougeron, Reference Jun, Fougeron and Botinis2000; Reference Jun and Fougeron2002). Dès lors, notre étude est aussi articulée, en partie, selon les principes de la théorie MA adaptée à l’intonation (Pierrehumbert, Reference Pierrehumbert1980; Ladd, Reference Ladd2008).

3.1. Cadre théorique : la théorie métrique-autosegmentale

La théorie MA postule que l’intonation est dotée d’une composante phonologique et d’une composante phonétique. La première est constituée d’éléments phonologiques, soit des tons hauts (H) et bas (L ; angl. low) associés à des syllabes particulières ou à des frontières, ou même aux deux (Prieto, Reference Prieto, Van Oostendorp, Ewen, Hume and Rice2011: 1187; Welby, Reference Welby2003; Reference Welby2006). L’assignation des tons aux syllabes est prédéterminée par la structure métrique sous-jacente de la langue en question (Ladd, Reference Ladd2008). La composante phonétique actualise ces tons H et L dans la parole continue sous forme de cibles tonales. Cette actualisation phonétique opère à travers la F0 et l’alignement des cibles tonales par rapport au contenu segmental (Arvaniti, Reference Arvaniti2016). Les courbes intonatives sont construites à partir de l’interpolation phonétique d’une cible tonale à l’autre. Ainsi, dans une unité intonative donnée, les syllabes se retrouvant entre deux cibles tonales ne sont pas spécifiées (Ladd, Reference Ladd2008). Selon les langues, les tons H et L peuvent être davantage organisés en tant qu’événements intonatifs, tels les accents mélodiques (‘*’ ; angl. pitch accents) et les tons de frontière (‘%’ ; Mennen, Reference Mennen2004). Ces événements peuvent à leur tour être constitués d’un ou de deux tons (p. ex. H*, HL%).

De plus, les chercheurs travaillant précisément dans le cadre de la phonologie prosodique postulent que la parole est organisée en une structure hiérarchique constituée d’unités prosodiques de différents rangs, l’unité minimale étant la syllabe (ou parfois la more) et l’unité maximale étant l’énoncé phonologique (Nespor et Vogel, Reference Nespor and Vogel2007). Au sein de cette hiérarchie, l’intonation se manifeste au niveau du syntagme intonatif (SI ; Nespor et Vogel, Reference Nespor and Vogel2007). L’intonation en français s’étend non seulement sur le SI, mais les chercheurs reconnaissent également la présence d’un niveau inférieur, soit le syntagme accentuel (SA), qui est décrit comme étant l’unité prosodique minimale pouvant faire état d’un événement intonatif (Jun et Fougeron, Reference Jun and Fougeron2002; D’Imperio et Michelas, Reference D’Imperio and Michelas2009). La présence d’un niveau supplémentaire entre le SA et le SI, appelé le syntagme intermédiaire (si), est toutefois encore débattue (voir par ex. Michelas et D’Imperio, Reference Michelas and D’Imperio2010a; Reference Michelas and D’Imperio2010b).

3.2. L’intonation du français

Selon les modèles de l’intonation du français (voir par ex. Post, Reference Post2000; Jun et Fougeron, Reference Jun, Fougeron and Botinis2000; Reference Jun and Fougeron2002), le SI peut être composé d’un ou de plusieurs SA. Le SA typique serait composé d’un mot de contenu accompagné des mots fonctionnels qu’il domine, et contiendrait en moyenne 3,5 à 3,9 syllabes, pouvant même aller jusqu’à 7 à 8 syllabes (Pasdeloup, Reference Pasdeloup1990; Jun et Fougeron, Reference Jun and Fougeron2002). La phrase déclarative en (1), par exemple, forme un SI pouvant être découpé en trois SA, ici délimités à l’aide de crochets.

(1) [[Le grand-père]SA [des enfants]SA [fait un discours]SA]SI

Au niveau sous-jacent, ces SA comporteraient la séquence tonale /LHiLH*/. Les deux premiers tons, LHi, constitueraient un ton de frontière bitonal qui signalerait la frontière gauche du SA. Le ton L (initial) serait alors assigné à la frontière gauche de la première syllabe du mot de contenu du SA ou, le cas échéant, à la frontière du SA lui-même. Le ton Hi, plus variable, serait assigné à une des deux premières syllabes du mot de contenu. Les deux derniers tons, LH*, constitueraient un accent mélodique bitonal assigné aux syllabes finales du SA – le ton L apparaissant sur la syllabe finale ou pénultième, et le ton H* sur la syllabe finale (Jun et Fougeron, Reference Jun and Fougeron2002; Welby Reference Welby2003; Reference Welby2006). Le schéma (2) ci-dessous, adapté de Jun et Fougeron, (Reference Jun and Fougeron2002: 152), résume le modèle de l’intonation du français ; le symbole % signale la fin du SI.

(2)

En surface, l’actualisation des tons L (initial), Hi et L est optionnelle, mais le ton H* demeure obligatoire. Ainsi, un SA français peut être actualisé en plusieurs contours intonatifs ayant différentes configurations de surface, tout en préservant un même patron tonal sous-jacent. Ces configurations tonales ne semblent toutefois pas véhiculer de différence au niveau du sens (Jun et Fougeron, Reference Jun and Fougeron2002: 157). Ceci est exemplifié dans la Figure 2, oú les énoncés ‘Le grand-père des enfants/le grand-père’ sont concrétisés en une variété de contours intonatifs de surface, montants ou descendants.

Figure 2. Inventaire des contours de surface possibles en français (Jun et Fougeron, Reference Jun, Fougeron and Botinis2000; Poiré et Kaminskaïa, Reference Poiré, Kaminskaïa and Trotter2007; adapté de Kaminskaïa, Reference Kaminskaïa2011: 5).

L’apparition de ces contours dans le discours est dictée par divers facteurs, tels le nombre de syllabes contenus dans le SA, le débit de parole, le style discursif et la variation individuelle (Jun et Fougeron, Reference Jun and Fougeron2002). D’un point de vue phonétique, le ton H* obligatoire serait actualisé par un allongement syllabique significatif, souvent accompagné d’une montée de la F0. Dans une phrase déclarative, le ton haut (H*) dans les SA non finaux exprimerait alors la continuité du discours, tandis que le ton bas (L*) des SA finaux signalerait plutôt la finalité (Di Cristo, Reference Di Cristo, Hirst and Di Cristo1998). Il est toutefois possible de retrouver un ton bas dans certains SA non finaux, mais dans ces cas précis, ce ton L* ne serait pas contrastif et indiquerait des relations de dépendance entre les SA (Martin, Reference Martin2009; Delais-Roussarie et coll., Reference Delais-Roussarie, Post, Avanzi, Buthke, Di Cristo, Feldhausen, Jun, Martin, Meisenburg, Rialland, Sichel-Bazin, Yoo, Frota and Prieto2015).

Soulignons enfin que les variétés de français de France ont pendant longtemps été au centre d’une multiplicité d’analyses théoriques et descriptives (voir par ex. Di Cristo et Hirst, Reference Di Cristo and Hirst1993; Post, Reference Post2000; Jun et Fougeron, Reference Jun, Fougeron and Botinis2000), devenant indirectement les variétés de référence lors de l’étude de la variation régionale. Cependant, il s’avère nécessaire d’intégrer d’autres variétés dans ces analyses, non seulement en vue de vérifier la validité théorique des modèles existants, mais aussi afin de fournir une base empirique qui servirait à éclairer les recherches futures en prosodie et dans d’autres domaines. Chaque variété d’une langue donnée laisse entrevoir des particularités intra-variétales qui se doivent d’être prises en considération lors de l’élaboration d’un modèle prosodique. Ainsi, l’exploration des variétés peu étudiées comme le FNB pourrait contribuer au raffinement des modèles existants.

La section suivante fournit un survol des études antérieures ayant traité des particularités intonatives des variétés du français canadien.

4. RECHERCHE ANTÉRIEURE: LA PROSODIE DU FRANÇAIS CANADIEN

Hormis les études de Cichocki (Reference Cichocki2002) et de Tremblay (Reference Tremblay2007) abordées plus bas, les travaux ayant investigué l’intonation du FNB sont extrêmement rares. Ainsi, cette section fournit un survol général des tendances intonatives rapportées dans d’autres variétés de français canadien qui ont servi à guider notre analyse du FNB. Nous faisons également mention de quelques analyses phonétiques (par ex. l’étude des syllabes accentuées) qui ne traitent pas nécessairement de l’intonation mais dont les conclusions peuvent aider à mieux comprendre la variation intonative en français.

4.1. Propriétés prosodiques du français canadien et du français de France

Les études des années 60 axées sur la variation prosodique régionale ont surtout voulu identifier les différences entre le français canadien et le français de France (FdF). Les études ayant comparé le FQ et FdF (le français parisien en particulier) ont trouvé que (i) les voyelles des syllabes inaccentuées, surtout celles des syllabes pénultièmes, sont plus longues en FQ (Vinay, Reference Vinay1955; Gendron, Reference Gendron1966; Boudreault, Reference Boudreault, Gendron and Straka1967) et que (ii) les voyelles des syllabes accentuées sont plus longues en FdF (Vinay, Reference Vinay1955).

Outre la durée, le changement de hauteur de F0 semble également être une caractéristique pouvant distinguer les français régionaux. Ménard, Ouellon et Dolbec (Reference Ménard, Ouellon and Dolbec1999) ainsi que Kaminskaïa (Reference Kaminskaïa2009) ont trouvé que les changements de hauteur mélodique sont plus grands en FQ qu’en FdF. Ce serait d’ailleurs ce paramètre, et de surcroît la hauteur maximale de F0, qui contribuerait le plus à la perception de l’accent régional (Ménard et coll., Reference Ménard, Ouellon and Dolbec1999; Ménard, Reference Ménard and Demers2003).

Pour ce qui est de l’intonation à proprement parler, une comparaison d’échantillons de parole lue a révélé que le FQ et le français de Vendée (FV) partagent le même patron tonal sous-jacent et ne démontrent pas de différences significatives quant à la distribution des contours mélodiques de surface (Kaminskaïa, Reference Kaminskaia2015). En FQ comme en FV, l’on observe une majorité de contours montants de divers types : LLH* (FQ : 33,8% ; FV : 26,2%), LH* (FQ : 13% ; FV : 10,9%), LHLH* (FQ : 17,9% ; FV : 19,7%), HLH* (FQ : 8% ; FV : 7,2%) et LHH* (FQ : 2,2% ; FV : 3,6%).

Le FQ et le FdF se ressemblent également quant aux types de patrons produits selon le style discursif. En effet, ces deux variétés démontrent un taux plus élevé de patrons montants en lecture qu’en parole spontanée (voir Thibault (Reference Thibault1999) pour le FQ, et Welby (Reference Welby2003) et Kaminskaïa (Reference Kaminskaïa2005) pour le FdF). Remarquons toutefois que cette similarité peut être liée à la ‘prosodie de lecture’ qui a tendance à minimiser, voire effacer, les traces de variation régionale (Simon, Reference Simon2004: 103). Par conséquent, certains chercheurs préconisent l’analyse de la parole plus spontanée lors de l’étude de la variation prosodique.

4.2. Propriétés intonatives des variétés canadiennes en contexte minoritaire

Au Canada, rappelons-le, le français est parlé en contexte minoritaire dans toutes les provinces, sauf au Québec. L’étude de l’intonation de ces variétés minoritaires révèle quelques tendances que les chercheurs attribuent au contact avec l’anglais. En français ontarien par exemple, Holder (Reference Holder and Léon1968), Tremblay (Reference Tremblay2007) et Kaminskaïa (Reference Kaminskaïa2011) rapportent tous un taux élevé de contours descendants, soit entre 23% et 31% du total des contours produits. En FQ et en FV, ces contours descendants ne s’élèvent respectivement qu’à 8,9% et à 16,05% (Kaminskaïa, Reference Kaminskaia2015). Kaminskaïa fait également mention d’une ligne de régression de la F0, ainsi que d’une réalisation du contour LHiH* sous forme d’escalier (angl. upstep; Poiré et Kaminskaïa, Reference Poiré, Kaminskaïa and Trotter2007: 173) – deux éléments qui n’ont pas été observés dans ses propres analyses du FQ et du FdF.Footnote 1 Pour sa part, Mzemba (Reference Mzemba2016) observe des patrons similaires en français albertain de la région de Rivière-La-Paix. L’auteur rapporte la présence de contours plats et de syllabes portant une double modulation mélodique. Malgré ces différences phonétiques, Kaminskaïa (Reference Kaminskaïa2011) et Mzemba (Reference Mzemba2016) concluent que ces variétés en contact conservent tout de même la configuration tonale sous-jacente /LHiLH*/ du français.

Les premières descriptions des français de souche acadienne remontent à Lucci (Reference Lucci1972) et à Ryan (Reference Ryan1981) qui ont respectivement examiné le FNB parlé à Moncton et le français de la Nouvelle-Écosse parlé dans la région de la Baie-Sainte-Marie. Ces travaux cherchaient à relever les particularités phonologiques et phonétiques des variétés de français acadien en les comparant au FdF et au FQ. De plus, le travail de Ryan avait pour but second de documenter la variation existant au sein même des variétés acadiennes. Les auteurs rapportent que le discours spontané de ces variétés acadiennes exhibe (i) des montées mélodiques sur les syllabes pénultièmes et sur les proclitiques, (ii) des syllabes accentuées plus fréquentes qu’en FdF, (iii) une accentuation se manifestant principalement par une montée intonative (alors qu’en FdF, l’accent peut également se manifester par une descente), (iv) une tendance à remplacer les mélodies descendantes par une montée, même en fin de phrase (Holder, Reference Holder1984: 6), et (v) ‘une intonation plus chantante et un rythme plus heurté’ (Ryan, Reference Ryan1981: 188). En ce qui concerne la question de la variation en français acadien, Ryan ne rapporte que des distinctions de nature segmentale.

Plus récemment, Cichocki (Reference Cichocki2002) a examiné la réalisation de la continuité dans une variété acadienne parlée en Nouvelle-Écosse. Se limitant uniquement à la parole spontanée, l’auteur rapporte six types de contours intonatifs, chacun d’eux répartis en des pourcentages presqu’égaux dans les SA et dans les SI. Les contours les plus fréquents étaient de loin les contours descendants, présents dans 70% des SA et 60% des SI. Cette prépondérance de contours descendants fait écho au travail de Tremblay (Reference Tremblay2007) qui rapporte un taux d’environ 31% de ces contours dans le parler spontané de ses locuteurs. Ce qui saute aux yeux, toutefois, est la prédominance du patron L que Cichocki appelle le low plateau (plateau bas) marquant 43% des SA et 37% des SI. De plus, l’auteur remarque que le contour LH*, décrit comme étant ‘typique’ du français, n’est réalisé que dans environ 15% des unités intonatives. Ces résultats se démarquent drastiquement de ceux de Jun et Fougeron (Reference Jun and Fougeron1995) qui observent une majorité d’unités de type LH* (90%) en lecture, tout en contredisant ceux de Lucci (Reference Lucci1972) et Ryan (Reference Ryan1981) plus haut, qui rapportent un grand nombre de montées, même là où l’on s’attendrait à des descentes. Cichocki attribue cette haute proportion de plateaux bas au style discursif, ce contour étant fréquent dans le discours spontané. Cela dit, étant donné que les continuités en lecture n’ont pas été analysées dans cette étude, l’on en arrive à se demander si la réalisation du plateau bas est effectivement due au style discursif ou s’il s’agit d’une caractéristique de cette variété, ou même d’un contact avec l’anglais tel qu’évoqué par Kaminskaïa et Mzemba.

En somme, ces études révèlent que les variétés de français au Canada se distinguent entre elles, mais aussi des autres variétés du FdF. Il semblerait que ces différences soient ancrées principalement dans la composante phonétique plutôt que phonologique, puisque le FQ, le français ontarien et le français albertain semblent conserver la configuration tonale /LHiLH*/, tout en réalisant différents patrons de surface.

À notre connaissance, très peu de travaux se sont consacrés à un examen approfondi des propriétés de la syllabe accentuée dans ces variétés. Vu le lien étroit entre l’accent et l’intonation, l’analyse de la syllabe accentuée pourrait aider à brosser un tableau plus complet de la variation intonative observée dans les français régionaux, car elle permettrait d’entrevoir comment les propriétés des syllabes accentuées peuvent influencer l’implémentation phonétique des courbes intonatives (par ex. l’alignement du pic mélodique ou la forme de la courbe).

5. LA PRÉSENTE ÉTUDE

Cette présente étude vise deux objectifs majeurs. Le premier est de déterminer si, comme dans d’autres variétés canadiennes (par ex. le français ontarien et le FQ), la grammaire intonative du FNB est régie par le patron sous-jacent /LHiLH*/ décrit par Jun et Fougeron (Reference Jun, Fougeron and Botinis2000; Reference Jun and Fougeron2002). Le deuxième vise à savoir si le FNB se distingue des autres variétés canadiennes déjà étudiées, car, comme nous l’avons vu plus tôt, celles-ci font montre de distinctions liées à l’actualisation phonétique de ce patron sous-jacent. Ce faisant, nous voulons atteindre l’objectif plus global de documenter quelques aspects de l’intonation du FNB. Deux questions de recherche motivent cette étude:

1. Le modèle de l’intonation du français proposé par Jun et Fougeron (Reference Jun, Fougeron and Botinis2000; Reference Jun and Fougeron2002) peut-il rendre compte de l’intonation du FNB ?

2. Si c’est le cas, le FNB possède-t-il des particularités qui le distinguent des autres variétés canadiennes, tel le FQ ?

Pour tenter de répondre à ces questions, nous effectuons une analyse comparative des propriétés intonatives du FNB et du FQ, ce dernier étant la variété la plus parlée et la plus étudiée jusqu’ici. En guise d’hypothèse à la première question de recherche, nous prédisons que l’intonation du FNB est régie par le patron sous-jacent /LHiLH*/, conformément à ce qui a précédemment été rapporté en FQ, en français ontarien et albertain (voir Kaminskaïa, Reference Kaminskaïa2011; Reference Kaminskaia2015; Mzemba, Reference Mzemba2016). Afin de vérifier cette hypothèse, nous analysons les patrons intonatifs de surface en FNB. Nous nous attendons à y retrouver des contours correspondant à ceux normalement attendus en français et précédemment inventoriés dans d’autres variétés (voir la Figure 1).

Afin d’aborder la seconde question de recherche, nous effectuons deux types de comparaisons:

(1) Nous comparons d’abord les proportions des divers contours de surface réalisés en FQ et en FNB dans le but d’évaluer la fréquence d’apparition de ces contours dans chaque variété. Nous prédisons dans ce cas que, bien que le FNB puisse partager les mêmes types de patrons intonatifs que le FQ, il fera état d’une proportion plus élevée de contours descendants (voir par ex. Tremblay, Reference Tremblay2007; Kaminskaïa, Reference Kaminskaïa2011).

(2) Nous analysons ensuite les paramètres acoustico-phonétiques des syllabes accentuées à la frontière des SA non finaux. En français, rappelons-le, ces syllabes sont décrites comme étant significativement plus longues, et sont souvent accompagnées d’une montée de la F0. Ainsi, nous examinons (i) le degré d’allongement des syllabes accentuées à la frontière des SA, aussi bien que (ii) le changement de hauteur de F0 dans les contours montants. Nous n’émettons toutefois aucune hypothèse précise et préférons documenter ces particularités telles qu’elles apparaissent dans nos données. Il est possible que ces particularités soient liées à la façon dont les paramètres acoustiques sont exploités lors de l’actualisation de l’intonation. Martin (Reference Martin and Simon2012), par exemple, observe que les valeurs de F0 des continuités majeures des français de l’Océan Indien dépassent celles observées en français parisien par plus de 50%. L’analyse systématique de ces observations doit néanmoins faire l’objet d’études ultérieures.

6. MÉTHODOLOGIE

6.1. Participants

Trois locuteurs du FNB et trois autres du FQ ont été recrutés par échantillonnage aléatoire et spontané dans l’entourage professionnel immédiat de l’auteure. Tel qu’indiqué dans le Tableau 1, chaque groupe était constitué de deux femmes et d’un homme, âgés entre 21 et 37 ans. Le groupe FQ était légèrement plus âgé en moyenne (33,6 ans) que le groupe FNB (23,0 ans). Tous sont nés de parents francophones, ont été scolarisés en français jusqu’au secondaire et ont commencé leur apprentissage de l’anglais, leur langue seconde (L2), entre l’âge de 6 et 10 ans.Footnote 2 Ceux ne vivant pas dans leur ville d’origine ont passé entre 4 et 10 ans dans leur ville d’adoption. Le Tableau 2 fournit des détails additionnels quant à la profession des participants et quant à leur usage quotidien de l’anglaisFootnote 3.

Tableau 1. Détails biographiques des six francophones, locuteurs du FNB et du FQ.

Tableau 2. Profession et taux d’usage de l’anglais des six francophones, locuteurs du FNB et du FQ.

Comme nous le voyons dans les Tableaux 1 et 2, les taux variables d’usage de l’anglais des locuteurs s’expliquent assez facilement soit par leur profession, soit par leur lieu de résidence. Tous les participants ont toutefois rapporté maintenir un usage prépondérant du français chez eux et dans leurs cercles sociaux.

6.2. Tâches expérimentales

La collecte des données a été menée en français par l’auteure, elle-même francophone. La tâche expérimentale consistait en la description de 10 images à partir de mots inscrits sous chacune des images présentées (voir la Figure 3). Celles-ci illustraient des animaux ou des êtres humains faisant ou subissant une action simple. Le but était d’encourager l’élicitation d’une phrase déclarative à focus large d’environ 10 à 15 syllabes pouvant être découpée en au moins trois SA, soit deux unités non finales et une unité finale. Les consignes données étaient les suivantes : ‘Vous verrez une image à l’écran. À l’aide des mots clés sous l’image, posez une question à haute voix. Faites une pause. Ensuite, décrivez l’image à haute voix’. L’élicitation des questions a été incluse d’une part pour éviter la monotonie intonative qui peut survenir lors de l’élicitation de phrases consécutives du même type (par ex. lors de l’énumération; Delais-Roussarie et coll., Reference Delais-Roussarie, Post, Avanzi, Buthke, Di Cristo, Feldhausen, Jun, Martin, Meisenburg, Rialland, Sichel-Bazin, Yoo, Frota and Prieto2015), et d’autre part, pour s’assurer que les participants aient déjà implicitement construit la structure de la phrase déclarative avant de la produire à haute voix, minimisant ainsi les risques de faux-départs et d’hésitations.

Figure 3. Exemple d’une image de la tâche expérimentale. Photo : Yeomans (Reference Yeomans2009).

6.3. Traitement et analyse des données

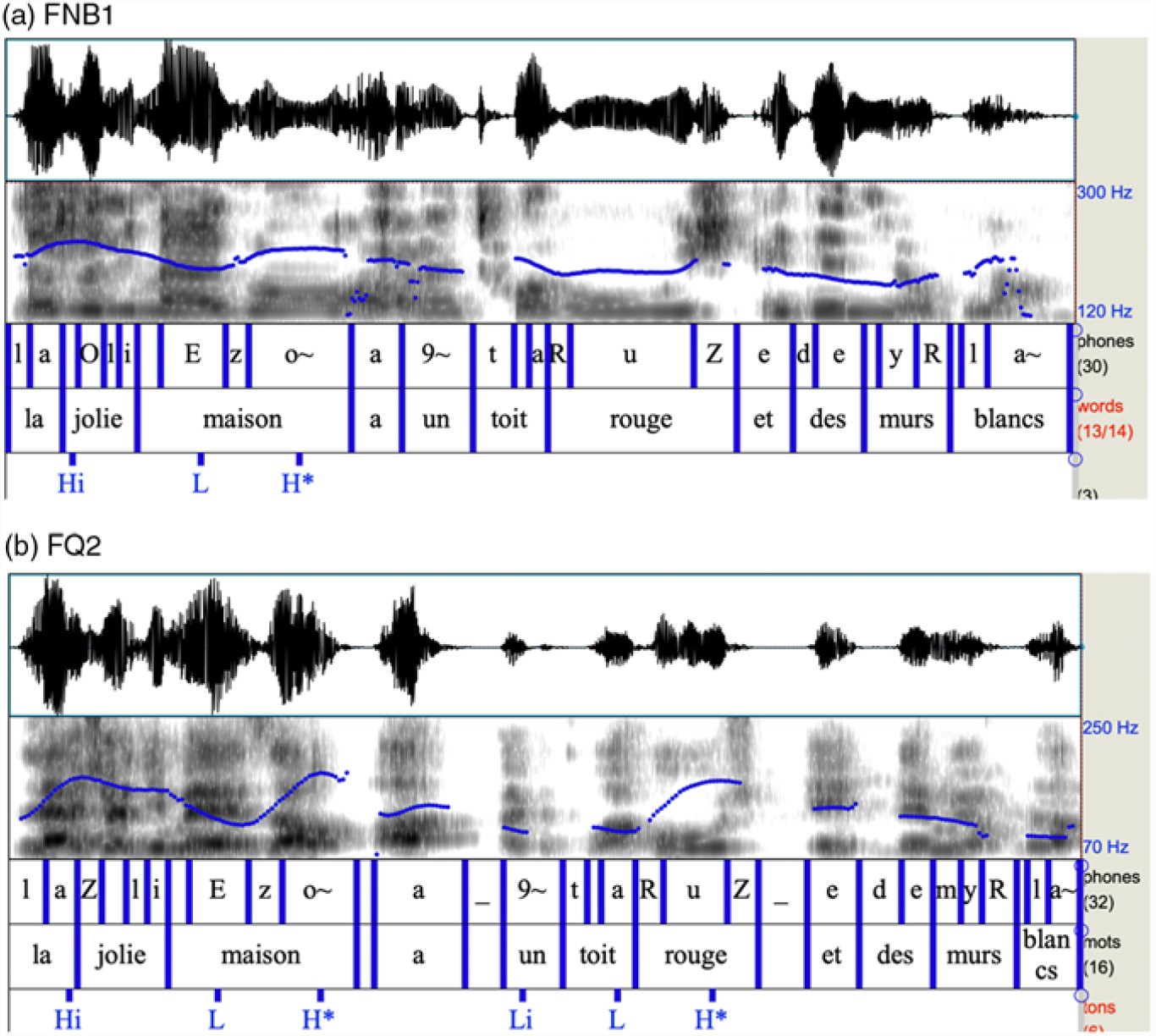

60 phrases déclaratives ont été enregistrées, transcrites et segmentées en mots et en phonèmes sous Praat (Boersma et Weenink, Reference Boersma and Weenink2017), à l’aide de l’aligneur semi-automatique EasyAlign (Goldman, Reference Goldman2011). Ces données ont ensuite été soumises à Prosogram (Mertens, Reference Mertens2004), un outil de stylisation automatique de la F0 faisant ressortir les mouvements de la F0 pertinents à l’oreille humaine (Figure 4) tout en écartant les variations micro-prosodiques (Bordal, Reference Bordal, Delais-Roussarie, Avanzi and Herment2015; Caron, Reference Caron, Mettouchi, Vanhove and Caubet2015).

Figure 4. Stylisation des courbes intonatives par Prosogram (locuteur FQ2).

6.3.1. Annotation des unités intonatives et des syllabes accentuées

En partant des fichiers sonores, des courbes générées par Praat et des courbes stylisées par Prosogram, deux chercheuses, locutrices du français travaillant dans le domaine de la prosodie du français et des langues romanes, ont annoté 12 phrases à l’aveugle (2 phrases par locuteur, soit 20% des données). L’accord inter-annotateur a été calculé à chaque étape du procédé d’annotation, notamment (i) le découpage des phrases en SA (κ = 1,00, p = < 0,001), (ii) l’identification de la syllabe accentuée au sein du SA (κ = 0,843, p = < 0,001) et (iii) l’identification du patron tonal de chaque SA (κ = 0,689, p = < 0,001), selon les conventions d’annotation Fr_ToBI (angl. French ToBI; Delais-Roussarie et coll., Reference Delais-Roussarie, Post, Avanzi, Buthke, Di Cristo, Feldhausen, Jun, Martin, Meisenburg, Rialland, Sichel-Bazin, Yoo, Frota and Prieto2015). Le taux d’accord moyen étant robuste (κ = 0,844), le reste des données a été annoté par la chercheuse travaillant précisément en prosodie du français. Le Tableau 3 rapporte le nombre de SA produits en fonction de la taille des mots de contenu au sein de chaque SA. Les SA composés uniquement de mots fonctionnels (n = 9) ont été exclus de l’analyse.

Tableau 3. Taille des mots de contenus dans chaque SA et nombre de SA analysés dans chaque variété.

6.3.2. Mesure et calcul des paramètres phonétiques

Nous avons d’abord identifié toutes les unités intonatives non finales contenant au moins deux syllabes. Que ces unités aient des contours montants ou descendants importait peu pour les mesures de la durée. Pour ce qui est des mesures de la hauteur de F0, seules les courbes dotées d’une montée de F0 sur la syllabe finale accentuée ont été retenues, c’est-à-dire les courbes LLH*, HLH*, LHLH*, ou L(initial)H* (désormais LiH*). Les mesures acoustiques ont été effectuées sur deux types de syllabes soit (i) la syllabe accentuée finale et (ii) la syllabe inaccentuée pénultième (ou la syllabe antépénultième si celle-ci portait le ton L lors de la mesure de F0). Toutefois, étant donné que nos syllabes variaient quant à leur structure (CV et CVC), l’objet de nos mesures était la voyelle, plutôt que la syllabe entière. Nous avons donc mesuré la durée de la voyelle et la valeur de F0 au milieu de celle-ci. Par la suite, afin de déterminer le degré de changement de durée (D) ou de hauteur de F0 (HF0) qui se produit lors de l’actualisation du contour, nous avons calculé le quotient de ces paramètres comme suit:

7. RÉSULTATS

7.1. Contours et patrons intonatifs en FNB et en FQ

Les Figures 5 et 6 ci-dessous offrent un aperçu de la distribution des contours intonatifs finaux et non finaux dans chaque variété. L’on constate que les deux groupes ont produit une majorité des patrons intonatifs de surface attendus en français, notamment les contours HLH*, LHLH*, LHH*, LiH*, LLH*, HL* et LHL* qui apparaissent dans 76,5% des SA répertoriés en FNB, et dans 75,8% des SA en FQ.

Figure 5. Types de contours intonatifs réalisés (%) dans les SA finaux en FNB et en FQ.

Figure 6. Types de contours intonatifs réalisés (%) dans les SA non finaux en FNB et en FQ (SA monosyllabiques encadrés).

7.1.1. Patrons intonatifs des SA finaux

La Figure 5 rapporte les contours les plus fréquents observés dans les SA finaux des deux variétés. En fin de phrase, le FQ et le FNB exhibent des tendances assez similaires, dans la mesure où est le contour généralement privilégié (FQ : 79,2% ; FNB : 64,2%). L’on remarque aussi quelques instances où une montée est utilisée pour exprimer la finalité (contours ‘Autre’), tel que précédemment observé par Lucci (Reference Lucci1972). Ceci est dû en grande partie aux SA finaux montants produits par FNB1 (20,0%) et FNB2 (10,0%).

7.1.2. Patrons intonatifs des SA non finaux

La Figure 6 rapporte les types de contours intonatifs réalisés dans les SA non finaux en FQ et en FNB. Ceux-ci ont été divisés en deux groupes – les SA polysyllabiques, à gauche du graphique, et les SA monosyllabiques, encadrés à droite du graphique.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, la continuité en français est typiquement exprimée par un contour montant, bien que la réalisation de continuités descendantes soit aussi possible dans divers contextes discursifs (Léon, Reference Léon1992; Kaminskaïa, Reference Kaminskaïa2011). Si l’on s’en tient aux descriptions formelles de l’intonation du français (voir par ex. Jun et Fougeron, Reference Jun and Fougeron2002; Delais-Roussarie et coll., Reference Delais-Roussarie, Post, Avanzi, Buthke, Di Cristo, Feldhausen, Jun, Martin, Meisenburg, Rialland, Sichel-Bazin, Yoo, Frota and Prieto2015), l’on devrait trouver, dans n’importe quelle variété, une majorité de continuités montantes. Or, si le FQ confirme cette tendance avec un total de 61,5% de SA polysyllabiques montants, le FNB s’en éloigne avec seulement 32,2% de SA de ce type. L’inclusion des SA monosyllabiques dotés d’un ton H* remontent ces chiffres à 85,7% et à 45,9% respectivement, mais la différence demeure considérable.

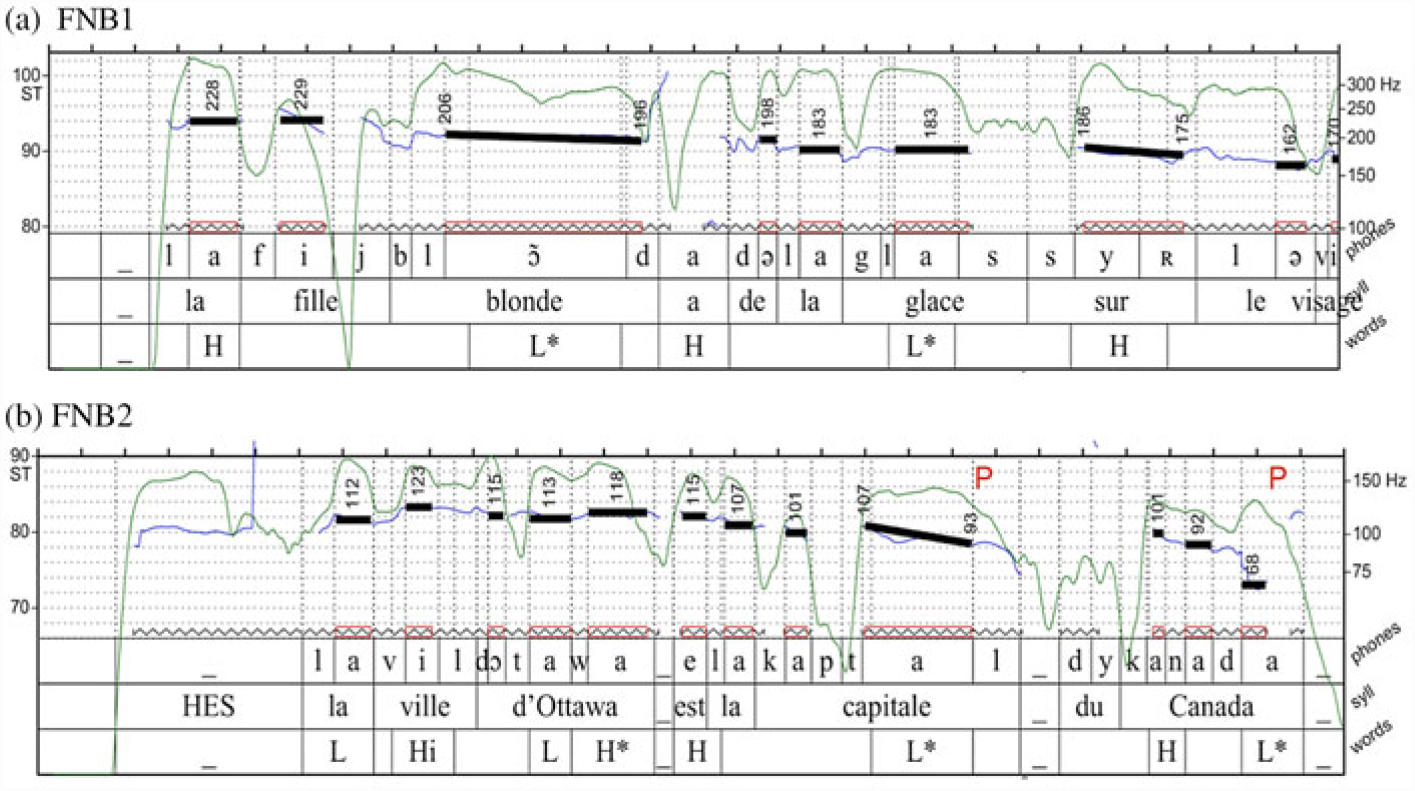

Un résultat d’autant plus frappant est lié à la haute proportion de continuités descendantes polysyllabiques en FNB (48,3% versus 9,9% en FQ). Parmi elles, un seul contour semble être la source principale de cette variation, à savoir le contour HL* (Figure 7a, 7b) constituant 41,4% des continuités en FNB. Ce contour est d’ailleurs très présent dans la parole des trois locuteurs du FNB, sans exception (FNB1 – 51,6% ; FNB2 – 40,0% et FNB3 – 32,3%).

Figure 7. Continuités descendantes HL* produites par FNB1 (a) et FNB2 (b).

Ainsi jaillit une première particularité du FNB au niveau du rôle des contours descendants dans le discours : ceux-ci sont fréquemment utilisés afin de signaler la continuité de l’énoncé, alors que d’autres variétés privilégient ces contours pour marquer la fin de l’énoncé. De plus, parmi ces continuités descendantes, l’on retrouve un fort taux de contours HL* qui, dans les variétés majoritaires, ont tendance à apparaître dans des contextes discursifs précis, par exemple lors de l’énumération ou dans les discours politiques (Delais-Roussarie et coll., Reference Delais-Roussarie, Post, Avanzi, Buthke, Di Cristo, Feldhausen, Jun, Martin, Meisenburg, Rialland, Sichel-Bazin, Yoo, Frota and Prieto2015: 97). Un comportement similaire a été observé en français ontarien, dans la mesure où environ la moitié (57%) des contours descendants produits en parole lue (23%) faisaient office de continuités (Kaminskaïa, Reference Kaminskaïa2011). Chez les locuteurs québécois et vendéens de Kaminskaïa (Reference Kaminskaia2015), les continuités descendantes sont également présentes, mais à un taux bien plus bas que celui de notre groupe FNB.

7.2. Les paramètres phonétiques de l’intonation en FQ et en FNB

Dans leurs travaux sur le phrasé prosodique en français, Michelas et D’Imperio (Reference Michelas and D’Imperio2010a; Reference Michelas and D’Imperio2012) démontrent que la durée des syllabes accentuées varie selon le type de frontière prosodique qui suit. Les syllabes accentuées précédant la frontière d’un SA sont plus courtes que celles précédant la frontière d’un si, qui à leur tour sont plus courtes que celles précédant la frontière d’un SI. Lors de notre analyse, il nous a donc paru essentiel de comparer les syllabes appartenant au même type d’unités intonatives. Toutefois, étant donné le statut controversé du si dans la littérature et ce niveau n’ayant pas, à notre connaissance, été documenté en français canadien, nous avons opté pour une comparaison à partir de critères syntaxiques. Ce choix a d’autre part été motivé par le fait que, dans notre échantillon, les frontières des unités intonatives coïncidaient presque toujours avec les frontières syntaxiques de l’énoncé. Nos phrases, toutes constituées d’un sujet (S), d’un verbe (V), d’un objet (O) et parfois d’un complément (C), faisaient fréquemment montre de SA équivalents à un découpage syntaxique de type (S)(VO)(C) ou (S)(V)(O)(C).

Dès lors, nous avons établi trois catégories de SA pour la comparaison de nos données : (i) SUJ – groupe nominal (GN) formant à lui seul le sujet, (ii) OBJ – verbe + son objet/son attribut ou l’objet à lui seul, (iii) MIN – groupe syntaxique enchâssé dans un groupe plus grand (par ex. GN coordonné, GN au sein d’un groupe prépositionnel). Les catégories sont exemplifiées ci-dessous :

1. [Le vieux singe ; SUJ] [mange une banane ; OBJ] sur la branche.

2. [La jeune vache ; MIN] et [la vieille tigresse ; MIN] boivent de l’eau.

3. [La petite Lulu ; SUJ] [joue à la poupée ; OBJ] [avec son amie ; MIN] Andrée.

Les SA ne correspondant pas à ces catégories ont été exclus de l’analyse (par ex. les SA constitués de verbes monosyllabiques isolés). Cette catégorisation ne s’est toutefois révélée pertinente que pour l’analyse de la durée syllabique. En ce qui concerne la F0, le peu de contours LiH* (3,23 %), LLH* (2,17%), LHLH* (6,73%) et HLH* (12,33%) produits par le groupe FNB n’a pas permis un examen approfondi. Le Tableau 4 fournit des détails quant au nombre de syllabes analysées.

Tableau 4. Nombre de syllabes accentuées (non finales) retenues pour l’analyse des paramètres phonétiques.

7.2.1. La durée des syllabes accentuées

La Figure 8 illustre les différences de durée des syllabes des unités SUJ, OBJ et MIN en FQ et en FNB. Plus le quotient est large, plus le degré d’allongement de la voyelle accentuée par rapport à la voyelle inaccentuée est grand.

Figure 8. Quotients de durée (D) de la voyelle accentuée par rapport à la voyelle inaccentuée (Va/Vina) dans les unités SUJ, OBJ et MIN en FNB et en FQ.

Deux résultats intéressants ressortent de ce graphique. En premier lieu, une comparaison globale révèle que les quotients SUJ (M : 1,74) et OBJ (M : 2,11) du groupe FNB sont plus élevés que ceux produits par le groupe FQ (SUJ – M : 1,66 ; OBJ – M : 1,36). Quant aux quotients MIN, ceux-ci sont légèrement plus élevés en FQ (M : 1,45 versus M : 1,35). En termes plus concrets, cela indiquerait qu’en général, nos locuteurs du FNB ont tendance à considérablement allonger leurs voyelles accentuées, la durée de celles-ci étant parfois jusqu’à quatre fois supérieure à la durée des voyelles inaccentuées.

En deuxième lieu, la comparaison des unités SUJ et OBJ à l’intérieur de chaque variété indique qu’en FNB, les voyelles font état d’un plus grand degré d’allongement en position d’objet (OBJ – M : 2,11 ; SUJ – M : 1,74), alors qu’en FQ, c’est en position sujet que la voyelle a tendance à subir un allongement plus conséquent (SUJ – M : 1,62 ; OBJ – M : 1,35).

7.2.2. La hauteur de F0 des syllabes accentuées

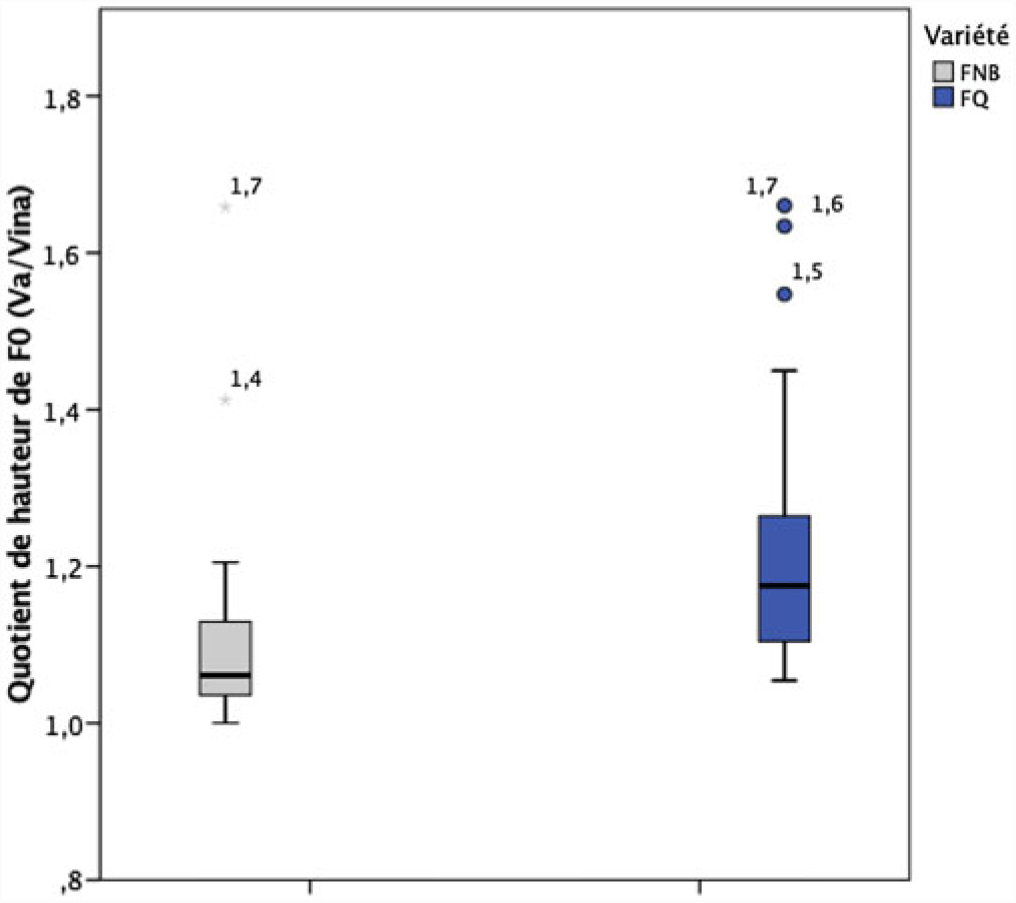

Cette partie de l’analyse tient compte des continuités faisant preuve d’une montée de F0 sur leur syllabe finale, tels les contours LiH*, HLH*, LLH* et LHLH*. La Figure 9 rapporte le changement de hauteur de F0 opérant sur les syllabes finales de ces contours en FQ et en FNB. Cette fois, plus le quotient est large, plus la valeur de F0 de la voyelle accentuée est élevée, comparativement à la F0 de la voyelle inaccentuée.

Figure 9. Quotients de hauteur de F0 (HF0) de la voyelle accentuée par rapport à la voyelle inaccentuée (Va/Vina) en FNB et en FQ.

Une différence flagrante émerge des quotients de F0 des deux variétés. L’on observe des quotients plus élevés en FQ (M : 1,18) qu’en FNB (M : 1,06). De plus, la dispersion des valeurs en FQ (allant de 1,03 à 1,47) indique que les locuteurs font état de plus de variation de hauteur de la voix lors de la réalisation des contours montants. En revanche, en FNB, les valeurs sont regroupées dans les alentours de 1,10, indiquant une différence de hauteur de F0 minime entre la syllabe inaccentuée et la syllabe accentuée. Cela démontre que, dans l’ensemble, les contours montants du FNB sont réalisés sans grand changement de hauteur de F0 comparativement à ceux du FQ (Figure 10).

Figure 10. Exemple de changement de hauteur de F0, du ton L au ton H* en FNB (a) et en FQ (b).

8. DISCUSSION ET CONCLUSION

Notre étude cherchait à savoir si le patron intonatif sous-jacent /LHiLH*/ observé dans d’autres variétés de français pouvait également sous-tendre l’intonation du FNB. Il était aussi question de savoir si le FNB comportait des différences quant à l’actualisation des contours intonatifs, et ce, par rapport au FQ. Nous avons donc mené une analyse de la distribution des contours intonatifs de surface afin de déterminer si ceux-ci correspondaient aux sept contours majeurs attendus en français. Nos données ont révélé qu’une grande proportion des SA finaux et non finaux répertoriés en FNB (76,5%) étaient effectivement composés de ces sept contours. Ceci semble confirmer notre première hypothèse prédisant que le FNB, à l’instar des autres variétés de français, est doté d’une grammaire intonative pouvant être décrite à l’aide du modèle proposé par Jun et Fougeron. Pour ce qui est de l’actualisation de ces contours, un examen de l’alignement des tons L(initial), Hi, L et H* en fonction des syllabes du SA n’a démontré, a priori, aucune discordance entre le FQ, le FNB et le FdF. Notons cependant qu’une analyse instrumentale pourrait révéler des différences plus fines, notamment quant au positionnement du pic mélodique au sein de la syllabe accentuée.

En FdF, les tons hauts et bas sont fréquemment réalisés sous forme de pics et de creux. L’on y trouve également (i) des plateaux bas dans les contours LLH* ou lors de l’association secondaire de L(initial) à la frontière gauche d’un mot fonctionnel (angl. low leading plateau) et (ii) des plateaux hauts provenant de l’actualisation des contours LHH* (Jun et Fougeron, Reference Jun and Fougeron2002; Welby, Reference Welby2006). Bien que le FQ et le FNB répondent généralement à cette description dans nos données, l’on constate une présence sporadique de plateaux hauts et bas dans divers contours du FNB, outre ceux de type LHH* et LLH*. De manière plus générale, nous avons aussi relevé, tout comme Lucci (Reference Lucci1972) et Ryan (Reference Ryan1981), quelques instances de montées mélodiques en fin de phrase et ‘une intonation plus chantante’ (Ryan, Reference Ryan1981: 188) résultant probablement du grand degré d’allongement des syllabes accentuées.

Nos données démontrent par ailleurs une prépondérance de contours descendants en FNB, surtout ceux de type HL*. Bien que cette caractéristique ait déjà été rapportée dans d’autres variétés minoritaires du Canada, le FNB se démarque en ce que la proportion de continuités descendantes observées (48,3%) dépassait de loin les chiffres précédemment obtenus par Tremblay (Reference Tremblay2007), Kaminskaïa (Reference Kaminskaïa2011) et Mzemba (Reference Mzemba2016) – ces auteurs rapportent respectivement des totaux de 37%, de 23% et de 31% comprenant continuités et finalités. Tel qu’illustré à la Figure 11, le contour HL* en FNB est caractérisé par un ton H sur la première ou sur la deuxième syllabe du SA, suivi d’une descente graduelle de la F0 jusqu’à la syllabe finale, qui porte elle, un ton L plat. Ce contour renvoie au contour d’énumération HiL* de Delais-Roussarie et coll. (Reference Delais-Roussarie, Post, Avanzi, Buthke, Di Cristo, Feldhausen, Jun, Martin, Meisenburg, Rialland, Sichel-Bazin, Yoo, Frota and Prieto2015: 73) en FdF, ou même au contour de finalité HiLL% de Jun et Fougeron (Reference Jun and Fougeron2002).

Figure 11. Contours HL* consécutifs produits par FNB1.

Même si la portée de nos analyses ne nous permet pas de savoir ce qui déclenche un taux si élevé de continuités descendantes en FNB, nous sommes à même de suggérer quelques explications. Comme l’ont mentionné Jun et Fougeron (Reference Jun and Fougeron2002), l’apparition des contours dans le discours est contrainte par plusieurs facteurs, dont l’individu. Nos locuteurs du FQ et du FNB ne constituant pas des groupes complètement homogènes (par ex. au niveau de l’âge, de la profession, du taux d’usage de l’anglais et du français), il est tout à fait possible que la distribution des patrons observés ait été soumise à la variation individuelle, doublée de facteurs supplémentaires, tels les effets causés par le style discursif et la tâche d’élicitation.

Une autre explication déjà évoquée dans les études antérieures (Kaminskaïa, Reference Kaminskaïa2011; Mzemba, Reference Mzemba2016) est la convergence des systèmes intonatifs de l’anglais et du français dans les variétés minoritaires. Cependant, hormis le taux élevé de contours descendants et quelques instances de catathèseFootnote 4 (angl. downstep), nous n’avons pas repéré d’autres indices convaincants qui puissent appuyer cette proposition (par ex. proéminences primaires non finales, syllabes bitonales).

Il se pourrait également que ces continuités descendantes en FNB ne constituent pas un phénomène intonatif à proprement parler, mais qu’elles soient possiblement une conséquence de la façon dont l’accent est actualisé dans cette variété. Comme nous l’avons vu à travers notre analyse phonétique, les syllabes accentuées en FNB sont produites avec allongement dépassant de loin celui retrouvé en FQ. L’on pourrait ici imaginer que réaliser une montée de F0 sur une syllabe déjà si longue serait non seulement un indice redondant d’un point de vue de marquage de frontière prosodique, mais aussi un exercice requérant un effort articulatoire considérable. De surcroît, plusieurs études (voir par ex. Christophe, Pepperkamp, Pallier, Block et Mehler, Reference Christophe, Peperkamp, Pallier, Block and Mehler2004; Michelas et D’Imperio, Reference Michelas and D’Imperio2010c) font ressortir l’importance de la perception des indices tonals et des frontières prosodiques lors de l’accès lexical. Vu que le FNB semble privilégier la durée lors du marquage des frontières prosodiques, l’on se demande si cela pourrait avoir des répercussions sur la segmentation lexicale en français.

Pour en revenir aux différences phonétiques des syllabes accentuées dans nos deux variétés, nous avons observé qu’en FNB, celles se trouvant dans les unités OBJ étaient plus longues que celles des unités SUJ, alors qu’en FQ, l’on note le contraire. Selon nous, ces différences de durée entre les unités SUJ et OBJ laissent entrevoir un autre type de distinction pouvant potentiellement caractériser les variétés de français. Considérons les discussions du phrasé prosodique en FdF. Michelas et D’Imperio (Reference Michelas and D’Imperio2010a; Reference Michelas and D’Imperio2010b; Reference Michelas and D’Imperio2012) ont trouvé que les syllabes des unités intonatives précédant une frontière majeure font montre d’un allongement plus conséquent comparées aux syllabes des unités précédant une frontière intonative mineure. D’après nos résultats de la Figure 8, les syllabes finales des unités SUJ du FQ sont plus longues que celles des unités OBJ et MIN. En FNB, par contre, les syllabes des unités SUJ et OBJ sont considérablement plus longues que celles des unités MIN, mais l’on constate également que les syllabes des unités OBJ sont à leur tour plus longues que celles des unités SUJ. Ces observations laissent penser que le FQ insère une frontière intonative majeure seulement après le sujet, alors qu’en FNB, cette frontière intonative majeure apparaît après le sujet et après l’objet. Un des facteurs pouvant influencer la présence et le placement des frontières intonatives dans la parole est le débit : un débit rapide, par exemple, efface les frontières et donne lieu à moins d’unités intonatives (Fougeron et Jun, Reference Fougeron and Jun1998; Avanzi, Christodoulides et Delais-Roussarie, Reference Avanzi, Christodoulides and Delais-Roussarie2014). Nous n’avons pas remarqué, dans nos données, de différences de débit notables entre les locuteurs des deux groupes. Cela nous mène à considérer qu’il puisse s’agir de différences provenant de la façon dont les SA sont organisés dans la structure prosodique de chaque variété. Si tel est le cas, nos résultats démontreraient que les distinctions prosodiques entre les variétés de français se manifestent non seulement dans la composante phonétique, mais aussi possiblement à un niveau plus abstrait, à savoir dans la constitution du phrasé prosodique. Évidemment, il est question ici d’une hypothèse très préliminaire qui ne se limite qu’aux résultats de notre étude, mais qui devrait tout de même être explorée dans les recherches futures.

Enfin, bien que notre petit échantillon ne nous permette pas de tirer des conclusions définitives, nos résultats s’avèrent tout de même informatifs. Non seulement offrent-ils un aperçu de quelques particularités intonatives du français canadien, mais ils suggèrent également que l’examen des propriétés de la syllabe accentuée peut davantage aider à cerner la variation intonative dans certains français régionaux.

ANNEXE

Liste de mots clés utilisés lors de la tâche d’élicitation

1. Fille blonde – avoir – glace – sur – visage

2. Vieil homme – porter – lunettes – et – écharpe

3. Jeune vache – et – vieille tigresse – boire – eau

4. Petite Lulu – jouer – poupée – avec – amie Andrée

5. Vieux singe – manger – banane – sur – branche

6. Ville d’Ottawa – être – capitale – du – Canada

7. Jeune bœuf – être – debout – devant – rivière

8. Beau prince – et – belle princesse – porter – vêtements – magnifiques

9. Jolie maison – avoir – toit – rouge – et – murs – blancs

10. Petite fille – faire – calculs – au – tableau