Introduction

Outre les règles de liquidation des biens des époux, un moyen très largement utilisé pour compenser les inégalités économiques des époux au moment du divorce est l’attribution d’une somme d’argent, versée mensuellement pendant une période plus ou moins longue, ou versée sous forme de capital Footnote 1 . Elle s’ajoute à la pension prévue pour l’entretien des enfants communs. En Europe, cette somme est le plus souvent qualifiée de « pension alimentaire » tandis qu’en France, elle est qualifiée de « prestation compensatoire », mais elle assure globalement la même fonction. Elle correspond à la pension alimentaire entre époux du droit canadien Footnote 2 . Le terme « prestation » sera utilisé dans cet article pour viser l’ensemble de ces versements.

Le versement de cette somme d’argent impose au juge d’en fixer le montant. Les critères de décision fournis par la loi aux juges sont généralement considérés comme lui laissant une marge de discrétion importante, rendant difficile toute prévisibilité du montant qui sera finalement retenu et limitant par conséquent à la fois l’égalité de traitement des justiciables et la possibilité pour les époux divorçant de trouver des accords.

Prévisibilité, égalité, développement des accords sont les raisons qui ont justifié l’élaboration de lignes directrices au Canada Footnote 3 . Un phénomène comparable tend à se développer en Europe, avec le développement d’outils d’aide à la décision plus ou moins élaborés, plus ou moins précis, d’origines diverses, dont l’objectif commun est avant tout instrumental Footnote 4 : aider à la prise de décision en favorisant l’égalité des justiciables et la prévisibilité des décisions et donc, espère-t-on, favoriser les accords entre les parties Footnote 5 . Du point de vue de l’organisation du travail des avocats ou de la justice, il peut également s’agir de poursuivre un objectif managérial : permettre de gagner du temps en rationalisant la décision et en précisant quels sont les critères pertinents dans le débat – ce qui suppose corrélativement d’exclure du débat les critères identifiés comme non pertinents, de fournir même des indications chiffrées pour probablement faire gagner du temps dans la gestion d’un contentieux de masse. Une troisième fonction devrait être une fonction « politique », dans la mesure où ces outils, au même titre que les critères légaux dans lesquels ils s’insèrent ou devraient s’insérer, doivent permettre de fixer une prestation qui réponde aux objectifs qui lui sont assignés.

Mais cet article montrera que les critères légaux retenus n’ont pas choisi entre les différents objectifs susceptibles d’être assignés à une telle prestation, au moins dans les pays européens étudiés. Fixer le montant d’une prestation à partir des critères légaux reste ainsi une gageure (I). L’incertitude qui en résulte n’est pas compensée par le développement d’outils d’aide à la décision parfois absents, parfois trop nombreux. Fixer le montant d’une prestation à partir d’un barème (II) n’est donc pas nécessairement plus convaincant, particulièrement en France où onze règles de calcul ont été repérées. Dans ces conditions, il faut s’interroger sur l’opportunité et la légitimité d’outils qui ne permettent pas nécessairement de réduire les incertitudes ou de fournir une interprétation légitime des règles de droit en vigueur (III).

1 Fixer le montant d’une prestation à partir de critères légaux?

La recension et l’analyse de différentes législations nationales européennes Footnote 6 montrent des droits qui se fondent parfois sur des logiques différentes et utilisent des notions juridiques différentes. On constate en particulier que certains pays organisent le versement de « pensions alimentaires » après divorce, respectant une modèle traditionnel dont l’objectif est avant tout de fournir à l’époux-se divorcé(e) dans une situation économique difficile des moyens d’existence, tandis que d’autres, plus rares, prétendent davantage compenser la différence des niveaux de revenus entre les époux divorcés, pour amortir au moins provisoirement le choc économique de la séparation. Dans les deux hypothèses il s’agit aussi, à terme et pour les époux les plus jeunes en tout cas, d’aboutir à l’autonomie économique de chacun. Il n’en reste pas moins que les critères de décision retenus sont globalement les mêmes et s’appuient sur le pouvoir d’appréciation du juge Footnote 7 .

1.1 Des critères récurrents

Malgré ces conceptions a priori différentes, et des dispositifs juridiques également différents, il faut constater que les critères légaux et parfois jurisprudentiels fournis aux juges nationaux pour fixer le montant de la prestation (ou de le contrôler lorsqu’il a été fixé par convention) sont très largement les mêmes. Afin de rendre la comparaison possible, ces critères ont été regroupés et on distinguera dans les lignes qui suivent le critère des ressources des parties, celui de la capacité d’autonomie économique du créancier, notamment ses droits à venir à pension, la durée du mariage, les fautes respectives des époux et l’investissement réalisé dans les activités domestiques.

Les législations étudiées se fondent dans tous les cas sur les ressources du créancier, à partir du critère général des besoins du demandeur de prestation. Si le critère des ressources du débiteur n’est pas toujours posé expressément par la loi, il est par hypothèse présent puisque, s’agissant d’une dette civile, celle-ci est nécessairement soumise à ses capacités contributives Footnote 8 . La question est alors de savoir comment apprécier la situation de besoin et comment évaluer ces ressources.

S’agissant des besoins, l’appréciation peut se situer entre deux extrêmes : un minimum permettant à l’époux de subvenir à ses besoins strictement alimentaires ou une somme lui permettant de se rapprocher autant que faire se peut du niveau de vie du couple avant la séparation. Aucune législation ne retient expressément la référence aux besoins strictement alimentaires du créancier de la prestation, mais cette possibilité doit rester présente à l’esprit dès lors que le niveau de la prestation est nécessairement soumis aux capacités contributives du débiteur. S’agissant des ressources, les textes ne précisent pas nécessairement quelle place donner aux transferts publics, aux dépenses liées aux enfants ou encore aux ressources d’un nouveau conjoint de droit ou de fait. Les textes ne précisent pas non plus la place que doit prendre le capital des époux dans l’appréciation des ressources, notamment lorsqu’il n’est pas productif de revenus ou encore les modalités d’articulations avec le règlement des intérêts pécuniaires des époux (liquidation du régime matrimonial, mécanisme qui existe partout en Europe dans les pays étudiés, ou partage des biens des époux en Angleterre et au Pays de Galles).

Le fait que les parties vivent à nouveau en couple peut être pris en considération par le juge au stade de l’évaluation de leurs ressources, et donc de l’évaluation du montant de la prestation, le plus souvent au titre de son libre pouvoir d’appréciation. L’absence d’obligation de contribuer aux charges du mariage n’empêche pas nécessairement de traiter de façon similaire mariage et union de fait, que ce soit au titre des revenus supplémentaires apportés par le nouveau conjoint de fait ou au titre du partage des charges ainsi réalisé. Le remariage et parfois la remise en couple de fait du créancier Footnote 9 constituent, dans nombre de cas, une cause d’extinction anticipée de la prestation versée sous forme de rente, extinction automatique ou soumise à une demande judiciaire de modification.

On retrouve également, dans tous les cas, des critères tenant à la capacité d’autonomie économique de l’époux demandeur et notamment son âge, son état de santé, sa qualification professionnelle actuelle ou envisageable, l’exercice d’une activité professionnelle et, d’une façon plus large, son « employabilité ». Dans la mesure où il s’agit d’apprécier la capacité du demandeur à acquérir une autonomie économique, notamment par l’exercice d’une profession, on classe également dans cette catégorie le critère de la contribution du demandeur à la vie domestique après le mariage, c’est-à-dire le fait d’héberger les enfants communs et d’assurer leur responsabilité à titre principal après la séparation. Sur ce terrain, on placera également la question des droits à venir à pension du demandeur.

La place donnée aux droits à venir à pension est constante, mais de façon très variable. Ainsi, si la loi belge ne prévoit pas expressément la prise en considération des droits à venir à la retraite, elle permet en revanche la révision de la prestation fixée sous forme de rente lorsque la situation économique des ex-conjoints se modifie (diminution des revenus lors de la mise à la retraite). C’est donc à ce stade, à l’occasion d’une nouvelle demande, que les droits à la retraite pourront être intégrés au raisonnement. Il en est de même aux Pays-Bas, où la jurisprudence a précisé que le juge n’avait pas l’obligation, au moment du divorce, de tenir compte d’une retraite prévisible Footnote 10 . En droit suédois ou français, le juge, dans son appréciation des revenus du créancier, examine quels sont ou seront à court terme ou « dans un avenir prévisible » (France) ses revenus, y compris ses droits légaux à la retraite Footnote 11 . En Allemagne comme en Suisse, la prise en considération des droits à venir à la retraite est réalisée avec une logique très différente. En effet, ces droits font l’objet d’une législation spécifique qui prévoie que les droits à pension accumulés pendant le mariage par les deux époux, de façon souvent inégale, sont partagés à égalité, entre les deux ex-époux, au moment de leur retraite. Ainsi en Suisse, le juge intègre les expectatives en matière d’assurance-vieillesse et de prévoyance professionnelle (art. 125 C. civ. suisse), sachant que les droits à la retraite accumulés au cours du mariage, et qui sont fonction des revenus des époux, seront, au moment de la retraite, partagés en deux entre les ex-époux (art. 122 et 124 C. civ. suisse). Quant au droit anglais, il permet au juge de prendre en considération l’ensemble des ressources envisageables des parties pour statuer, y compris les droits à pension, tandis que dans les droits espagnol, français et portugais, le juge doit prendre en considération l’ensemble des ressources envisageables des parties pour statuer, y compris les droits à pension. Dans tous les cas, par différents moyens, les pensions de retraite et donc la capacité d’autosuffisance économique de l’époux créancier a donc une place dans le raisonnement.

Les deux autres critères que l’on retrouve communément dans les législations européennes étudiées sont la durée du mariage et le comportement fautif de l’époux demandeur pendant le mariage. La durée du mariage est directement corrélée avec le droit à prestation ou à défaut avec l’évaluation de son montant : un mariage de courte durée peut expressément exclure le droit à pension (Allemagne, Espagne, Suède Footnote 12 ) ou le limiter (Belgique Footnote 13 ), et elle est dans tous les cas l’un des critères d’appréciation fournis au juge. Quant aux fautes respectives des époux, et bien que partout les causes du divorce soient dorénavant sans conséquences sur le règlement des conséquences du divorce, il est très généralement prévu qu’un comportement particulièrement grave, relevant le plus souvent de violences physiques (Angleterre) ou ayant un caractère délictuel avéré (Belgique) peut écarter un droit à prestation ou conduire à limiter son montant Footnote 14 . La France et le Portugal (s’agissant de la seule maintenance), sont moins exigeants et se contentent respectivement de « circonstances particulières de la rupture » ou d’équité.

Enfin, les législations sous examen donnent toutes une place à l’investissement de l’époux créancier dans l’« entreprise familiale ». Cet investissement concerne la contribution à la vie domestique pendant le mariage, qu’il s’agisse de l’entretien du foyer ou de l’éducation des enfants, et l’investissement dans l’activité professionnelle du conjoint (collaboration professionnelle, suivi dans ses déménagements professionnels), considérés ensemble comme ayant été consentis au détriment du développement professionnel de l’époux créancier. Toutes les législations examinées font une place à ce critère, parfois en l’associant expressément à une dégradation corrélative des conditions économiques de l’époux concerné (Belgique, France), parfois en limitant la place de ce critère au mariage contracté sous un régime de séparation de biens, ce régime interdisant à l’époux de bénéficier de l’enrichissement réalisé par l’autre pendant le mariage (Espagne).

1.2 Des critères insuffisants?

Les critères fournis aux juges nationaux pour fixer le montant de la prestation sont donc très largement comparables. Mais leur examen révèle deux difficultés, l’une liée aux incertitudes des objectifs poursuivis par la loi, l’autre liée au pouvoir discrétionnaire du juge.

Les incertitudes relatives aux objectifs poursuivis par la loi. Les critères légaux recensés dans les différents pays sous examen, globalement comparables, ne permettent pas de dégager la logique qui serait poursuivie par l’allocation d’une prestation. Ils répondent parfois à des logiques distinctes, même si elles peuvent être conçues comme complémentaires.

Ainsi le critère des besoins du créancier renvoie-t-il a priori à une logique alimentaire, la prestation devant alors, au nom d’une forme de solidarité matrimoniale continuée, permettre à son bénéficiaire de faire face aux besoins de la vie courante. Cette logique s’éloigne si les besoins dont il est tenu compte ne sont plus strictement alimentaires mais qu’ils sont appréciés à l’aune du niveau de vie des époux avant le divorce. L’idée de compensation des inégalités des niveaux de vie s’impose alors, qu’il s’agisse d’égaliser ces niveaux de vie ou plus modestement de compenser partiellement la disparité constatée ou prévisible. On se trouve alors au-delà d’une solidarité continuée, face à une forme de droit à poursuivre un mode de vie initialement permis par le mariage désormais dissout.

Dans cette approche alimentaire, les critères de l’âge, de l’état de santé ou de la possibilité d’obtenir un emploi ne sont que le moyen d’apprécier la situation prévisible de l’époux créancier, lorsque la loi impose de fixer une prestation non révisable ou difficilement révisable, tandis que la durée longue du mariage peut justifier l’existence d’un droit à prestation (alimentaire ou compensatoire), alors que sa brièveté s’y opposerait, de même que le comportement fautif de l’époux demandeur.

Les critères liés à l’investissement d’un époux dans la vie domestique (entretien du foyer, éducation des enfants) ou dans l’activité professionnelle du conjoint (collaboration professionnelle, suivi dans ses déménagements professionnels), renvoient plutôt à une forme d’indemnisation du « manque à gagner » de l’époux demandeur, qui aura ainsi perdu en tout ou en partie sa capacité de gains. Les droits à venir à pension de retraite rentrent dans cette catégorie dès lors que ces droits sont liés à une activité professionnelle à laquelle est associé le versement de cotisations destinées à assurer des droits ultérieurs à une pension de retraite. L’absence ou la réduction de l’activité professionnelle ne compromet pas seulement la capacité de gain au sortir du mariage. Elle compromet également le principe ou le montant des droits ultérieurs à une pension.

Ces différentes logiques sont imbriquées dans les critères légaux, sans que les législations semblent faire prévaloir une logique sur l’autre. Le droit portugais assume en partie cette pluralité et a introduit deux formes d’obligations après divorce, l’une ayant vocation à répondre aux besoins de l’ex-époux, l’autre ayant vocation à indemniser l’investissement dans les activités domestiques de l’époux créancier. Logiquement, le remariage de l’époux divorcé influence le montant de la prestation ayant vocation à répondre aux besoins de l’ex-époux mais reste sans influence sur la prestation ayant vocation à indemniser l’investissement dans les activités domestiques Footnote 15 . D’une façon générale cependant, les législations proposent des critères qui cumulent ces différentes logiques, reportant la décision sur le juge et son pouvoir discrétionnaire.

Les incertitudes relatives au pouvoir discrétionnaire du juge. Outre la difficulté liée aux incertitudes sur les objectifs poursuivis, il faut également relever que les critères légaux retenus sont nombreux, souvent peu précis, et que leur poids respectif dans le raisonnement des juges n’est pas indiqué par la loi. Il faut encore relever que, dans tous les pays examinés, les critères légaux ne constituent pas une liste exhaustive, les juges pouvant fonder leur décision sur d’autres éléments propres à emporter leur conviction Footnote 16 . Il en résulte nécessairement que l’opération qui consiste pour le juge à fixer un montant de prestation à partir de ces critères est très largement laissée à sa discrétion, que cette marge de liberté soit expressément reconnue au juge par la loi (Angleterre) ou pas, qu’elle soit ou pas discutée par les commentateurs. On rappellera en outre que les solutions retenues peuvent se fonder sur des critères implicites. Les théories réalistes du droit le soutiennent Footnote 17 , l’analyse statistique de la production des décisions de justice l’a démontré dans le domaine des pensions alimentaires pour enfants Footnote 18 .

Cette imprécision s’accompagne souvent de l’idée selon laquelle les montants fixés sont (trop) variables d’un juge à l’autre Footnote 19 . On constate également que l’imprécision des critères légaux de calcul s’accompagne de l’imprécision des motivations fournies par les juges Footnote 20 , bien que la motivation soit très généralement obligatoire dans les pays concernés. Face à cette situation, les magistrats et plus largement les professionnels du droit, notamment les avocats Footnote 21 , rencontrent des difficultés pour déterminer le montant de la prestation. Ils relèvent les incertitudes dans la fixation de ce montant et les possibles inégalités de traitement entre deux situations pourtant globalement comparables. Pour y faire face, les professionnels de la justice ont pris l’initiative de construire des méthodes de calcul, plus ou moins élaborées.

Ces outils d’aide à la décision sont construits à droit constant, dans le respect des critères légaux initialement posés. Ils ne sont donc pas supposés poursuivre un objectif politique mais au contraire se couler dans la logique légale préexistante. Pourtant, les choix qui doivent nécessairement être faits à l’occasion de la fabrication d’un tel outil, même s’ils restent dans le cadre de la loi, ne sont pas neutres : outre la nécessité dans laquelle ils se trouvent de préciser les critères légaux, ils introduisent une forme de hiérarchie entre les différents critères légaux disponibles, voire se fondent sur certains d’entre eux seulement. Ce faisant, ils impliquent des choix que l’incertitude des objectifs poursuivis par les législations laisse ouverts.

2 Fixer le montant d’une prestation à partir d’un barème?

La Canada dispose depuis plusieurs années de guidelines qui ont fait l’objet d’une réflexion approfondie, dont les prémices sont explicites et les modalités de fonctionnement publiques Footnote 22 . La situation est beaucoup plus contrastée en Europe. Dans les différents pays européens qui ont fait l’objet de l’analyse, les situations sont très variables, illustrant le caractère plus ou moins élaboré de ces outils d’aide à la décision, lorsqu’il en existe. Pour certains pays, il n’existe en effet aucune méthode ajoutée à la loi pour apprécier le montant de la prestation, tandis que d’autres connaissent quelques lignes directrices d’origine jurisprudentielle (Suisse), ou des méthodes de calcul d’origine juridictionnelles (Allemagne et Pays-Bas). La France est dans une situation originale, dans la mesure où y coexistent plusieurs méthodes de calcul, issues du monde juridique et judiciaire. C’est en partant de cette gradation que les différentes situations seront exposées.

2.1 L’absence d’outils d’aide à la décision

Certains des pays européens étudiés à l’occasion de cette recherche ne disposent pas d’outils d’aide à la décision pour évaluer le montant de la prestation. Il en est ainsi de la Suède, de la Belgique, du Portugal, de la Suisse, de l’Espagne ou de l’Angleterre. Cette affirmation mérite cependant d’être tempérée au regard de l’expérience française : il peut exister des méthodes non officielles, non publiées, utilisées par les praticiens du droit sans pour autant que cet usage soit largement connu, même si l’enquête sur laquelle se fonde cet article posait expressément cette question Footnote 23 .

Situé à l’une des extrémités du spectre, le juge britannique doit à la fois déterminer les modalités du partage des biens entre les époux, selon un principe d’égalité, et fixer la prestation complémentaire (maintenance) Footnote 24 lorsque ce partage ne suffit pas à répondre aux besoins des parties. Ces besoins doivent être appréciés de manière « généreuse », et cela d’autant plus que la prestation est appelée à intégrer la compensation des sacrifices professionnels consentis par un époux au cours du mariage. Cette prestation est fixée au regard des seules règles légales et la loi s’appuie largement sur le pouvoir d’interprétation des juges, qui disposent d’un très large pouvoir discrétionnaire. Ils sont juges du principe et du montant de la prestation et, bien qu’ils n’aient pas l’obligation à strictement parler de se justifier, les jugements expliquent souvent les motifs de la décision.

Ici, il n’existe donc pas de méthode permettant aux juges d’évaluer le montant de cette prestation. Il existe seulement les « Duxbury calculations ». Ce sont des tables qui portent le nom d’une affaire jugée en 1987 Footnote 25 , dans laquelle le comptable de Madame avait préparé un calcul de la somme totale que Madame devait recevoir afin de bénéficier de x livres chaque année pour assumer ses dépenses. Elles ne permettent donc non pas de déterminer comment évaluer une prestation mais indiquent, par âge et sexe (compte tenu de l’espérance de vie), la somme capitalisée nécessaire pour garantir au créancier une certaine somme annuelle pour le restant de ses jours.

En l’absence de tels outils, la loi peut elle-même donner des indications chiffrées. Ainsi la loi belge indique-t-elle que la prestation ne peut pas être d’un montant supérieur à un tiers des revenus de débiteur.

2.2 La diffusion de lignes directrices d’origine jurisprudentielle : la Suisse

La nature des revenus à prendre en considération pour évaluer les ressources disponibles des débiteur et créancier, ou le montant de revenus que les débiteurs doivent pouvoir conserver, peuvent être laissés à l’entière discrétion du juge. Ils peuvent également être fournis par la jurisprudence. Celle-ci peut aller au-delà de ces directives d’interprétation générales.

Ainsi en Suisse, la jurisprudence a dégagé quelques lignes directrices. Un mariage de moins de cinq ans est présumé ne pas avoir eu d’impact négatif sur la capacité d’un époux à assurer seul sa subsistance et ne justifie pas, en principe, le versement d’une prestation. A l’inverse, un mariage de plus de dix ans est présumé avoir handicapé le potentiel professionnel de l’époux demandeur de la pension. Entre les deux, les parties devront établir la réalité de l’impact du mariage sur l’autonomie économique du créancier. Par ailleurs, les besoins du créancier sont appréciés en fonction de la charge principale des enfants après la séparation : le créancier d’aliments ne sera pas considéré comme devant rechercher un emploi avant les dix ans du plus jeune des enfants et sera considéré comme devant rechercher un emploi à temps partiel seulement entre les dix ans et les seize ans du plus jeune des enfants. Le montant auquel peut prétendre l’époux divorcé reste ainsi intimement lié à son investissement principal dans l’éducation des enfants. Enfin, signalons que certains tribunaux suisses fixent le montant de la prestation au tiers des revenus du débiteur dès lors que le créancier ne dispose d’aucun autre revenu Footnote 26 .

2.3 La diffusion de méthodes de calcul d’origine juridictionnelle : l’Allemagne et les Pays-Bas

En droit allemand, les lignes directrices sont plus élaborées et proposent une méthode de calcul. Il n’y a pas de règle légale d’évaluation de la prestation et les tribunaux ont dégagé des lignes directrices à partir de quelques principes de base déduits de la législation, appelées « Tables de Düsseldorf ». Elles concernent à la fois les pensions alimentaires pour enfants et la prestation pour l’ex-époux.

Le montant de la prestation varie en fonction des situations économiques respectives des ex-conjoints. Elle doit, en principe, permettre à chacun des conjoints de continuer à bénéficier du niveau de vie des époux au cours de leur vie commune ou à défaut permettre d’égaliser les ressources des époux après la séparation.

La différence de revenus entre les conjoints devrait donc être répartie de manière égalitaire entre eux. Cependant, un « bonus » est accordé à l’époux qui dispose de la rémunération professionnelle la plus importante, ou à celui qui travaille davantage : il conserve quatre septième de la différence entre ses revenus professionnels et ceux de son conjoint, la prestation étant donc fixée à trois septième de cette différence de revenus. Seuls les revenus issus du travail sont gratifiés de ce « bonus » Footnote 27 . Lorsque le conjoint créancier ne dispose d’aucun revenu, il recevra ainsi trois septième de l’ensemble des revenus professionnels de son ex-conjoint, parfois augmentés de la moitié des éventuels autres types de revenus du débiteur. Lorsque cette solution s’avère trop sévère pour le débiteur et le conduirait à percevoir pour lui-même un revenu minimum issu de la protection sociale, alors le montant de la prestation est réduit. Les lignes directrices réévaluent chaque année le revenu minimum qui doit être laissé à sa disposition Footnote 28 .

Aux Pays-Bas, la loi prévoit seulement la condition de besoin du créancier et la capacité contributive du débiteur. Les textes ont été précisés par la jurisprudence au moyen de lignes directrices, les « Trema normen » Footnote 29 , également suivies par les tribunaux pour déterminer les montants des pensions alimentaires pour enfants Footnote 30 . Dans les années 1970, le Working Party of the Dutch Association for the Administration of Justice (Conseil de la magistrature) publiait pour la première fois des recommandations pour le calcul du montant de la prestation. Depuis, chaque année, ces recommandations sont adaptées. Bien que sans force obligatoire, elles sont très largement suivies pas juges. Elaboré à partir de ces lignes directrices, un logiciel a été créé. Il s’adresse à différentes situations de fait et permet de calculer le montant de la prestation Footnote 31 .

En principe, le versement de la prestation ne peut pas excéder douze ans, sous réserve d’une prolongation possible par le juge en cas de circonstances exceptionnelles. Cette période de versement est limitée à la durée du mariage lorsque celui-ci a duré moins de cinq ans et se trouve dissout sans enfant. Conçue dans une perspective alimentaire, la méthode de calcul se base sur les ressources du débiteur et les besoins du créancier. Elle se fonde sur la capacité contributive du débiteur, calculée à partir de ses revenus disponibles nets d’impôt et diminués de ses charges : logement (30 % de son revenu), autres contributions alimentaires et autres charges jugées pertinentes (dettes, cotisations sociales…). Seul un pourcentage de cette capacité contributive sert au versement d’une rente alimentaire au bénéfice de l’ex-conjoint, considérant qu’une partie doit lui être laissée Footnote 32 . Ce pourcentage varie de 45 à 60 % selon que le débiteur est isolé ou qu’il a charge de famille et doit pourvoir à l’entretien des personnes qui vivent avec lui Footnote 33 .

Sur cette base, le montant de la rente est ensuite affiné de manière à répondre à l’état de besoin de l’autre conjoint. Cet état de besoin est apprécié à partir d’une évaluation des ressources du créancier, évaluation réalisée selon les mêmes modalités que la capacité contributive du débiteur (revenus disponibles nets d’impôt diminués des mêmes charges). Ces ressources, éventuellement augmentées de la prestation, doivent lui permettre de répondre à ses besoins primaires. Ce revenu minimal est, le cas échéant, majoré en raison de besoins spécifiques appréciés en fonction du niveau de vie des époux avant le divorce (dépenses spécifiques telles que vacances et loisirs…) Footnote 34 .

Selon la doctrine, les critères proposés, trop nombreux, ne permettent pas de savoir quels sont les éléments qui ont réellement emportés la décision du juge Footnote 35 . Il ne s’agit donc pas véritablement d’une règle de calcul, mais plutôt d’indications données aux juges pour modéliser leurs raisonnements. Des évolutions sont envisagées, l’idée étant de proposer une méthode simple permettant aux époux de calculer eux-mêmes ce montant à partir d’un outil disponible sur internet, avec un barème préalablement fixé (fixed scales).

2.4 La coexistence de onze règles de calcul d’origine juridique et judiciaire : la France

Lors des recherches entreprises, il est apparu que seule la France semble disposer de plusieurs méthodes, utilisées en parallèle par les professionnels de justice. En l’absence de méthode unique proposée par une autorité du monde judiciaire, comme c’est la cas en Allemagne ou aux Pays-Bas, elles sont issues d’initiatives individuelles prises pas des professionnels (avocats, notaires, magistrats, universitaires) et elles proposent des logiques variées, mettant ainsi en évidence à la fois le besoin d’une méthode de calcul et la grande dispersion des solutions proposées.

Ces méthodes ont fait l’objet d’une publication dans une revue éditée à destination des professionnels en 2010 Footnote 36 , revue qui recensait alors six méthodes, de construction très variables. Des méthodes supplémentaires sont décrites dans un nouveau dossier consacré à la « prestation compensatoire » (c’est l’appellation retenue par le droit français) par cette même revue Footnote 37 , à laquelle il faut au moins ajouter deux méthodes supplémentaires collectées à l’occasion de la recherche en cours, soit un total (provisoire?) de onze méthodes de calcul de la prestation compensatoire qui coexistent.

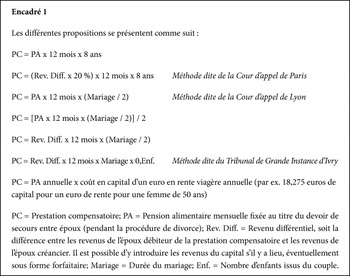

Les plus simples d’entre elles, mais aussi les plus éloignées des critères légaux en vigueur, se fondent soit sur le montant de la pension alimentaire due entre époux et fixée à titre provisoire pendant la durée de l’instance en divorce Footnote 38 , soit sur le différentiel de revenus entre les époux au moment du divorce. Cette pension mensuelle ou ce différentiel sont évalués sur une année entière, puis multipliés par huit, ce chiffre étant tiré de façon très artificielle de la disposition légale qui prévoit que la prestation compensatoire fixée sous forme de capital peut être versée en plusieurs annuités, sous réserve de ne pas dépasser huit ans. Selon les méthodes, il faut affecter le différentiel de revenus d’un coefficient de 0,2 (20 %) Footnote 39 , ou remplacer le multiplicateur huit par le nombre d’années représentatif de la durée du mariage divisé par deux Footnote 40 (parfois en divisant le tout à nouveau par deux), et encore pondérer le résultat obtenu en fonction du nombre d’enfants Footnote 41 issus du mariage Footnote 42 . On mentionnera encore la solution qui consiste à partir du montant annuel de la pension alimentaire fixée entre époux et de convertir ce montant, considéré comme une rente annuelle, en capital, à partir de la table de conversion des prestations fixées sous forme de rente élaborée lorsque la loi française a rendu cette conversion possible Footnote 43 .

L’encadré 1 reprend ces différentes solutions.

D’autres méthodes, souvent identifiées par le nom de leurs auteurs, sont plus élaborées mais procèdent toutes et nécessairement d’une interprétation des textes. Sans entrer dans le détail de ces méthodes, cette présentation succincte a pour objet d’exposer leur diversité.

La première méthode Footnote 44 part de l’évaluation de la disparité des revenus des époux, en intégrant à ces revenus une valorisation des capitaux non productifs et en déduisant les impôts et les éventuels loyers. Cette différence divisée par deux, qui conduirait à égaliser les revenus des deux foyers, constitue un montant théorique de prestation ensuite pondéré selon l’âge du créancier et la durée du mariage, le tout devant être multiplié par 3.

Les pondérations selon l’âge du créancier et la durée du mariage, précisées par l’auteur, sont reproduites dans le tableau ci-dessous.

La deuxième méthode Footnote 45 part de l’affirmation selon laquelle il ne serait pas concevable que ceux qui peuvent payer une prestation sous forme de capital paient plus que ceux qui ne le peuvent pas et que la loi imposerait de cantonner le montant de la prestation compensatoire à une somme correspondant au maximum à la capacité d’épargne du créancier pendant huit années. Elle se fonde sur la capacité d’épargne de chacun des époux, appréciée à partir de l’évaluation de ses revenus (revenus professionnels pondérés selon le degré de précarité de l’emploi, revenus du capital ou revenus de remplacement-retraite), revenus lissés sur l’ensemble de leur espérance de vie (moyenne), et auxquels elle applique un taux d’épargne d’autant plus important (15, 20 ou 30 %) que le montant de leurs revenus est important. Cette capacité d’épargne annuelle, multipliée par huit, fournit la capacité d’épargne de chacun des époux sur les huit années à venir et le montant théorique des prestations compensatoires susceptibles d’être versées par chacun des époux à l’autre. Leur différence constitue la prestation compensatoire que le débiteur pourra être conduit à verser, sous réserve de pondérations liées à l’âge du créancier (−1 % par an en-deçà de 45 ans, +1 % par an au-delà), à la durée du mariage (−5 % par année de mariage en-deçà de 20 ans, +5 % par année de mariage au-delà) et au nombre d’enfants issus du couple (−16 % si un seul enfant, +16 % par enfant au-delà de deux). Dans la version 2011 de la méthode, l’auteur fixe la durée du mariage ouvrant droit à une prestation entière à 28 ans plutôt que 20 Footnote 46 .

La méthode dite par ajustement, plus récente Footnote 47 , calcule séparément la disparité des revenus et la disparité du capital, avant d’ajouter ces disparités et de pondérer le montant ainsi obtenu avec des éléments tels que la capacité contributive du débiteur, la santé du créancier et ses droits à la retraite ou encore la charge à venir des enfants encore jeunes.

Pour évaluer la disparité en revenus, les revenus annuels pris en compte pour chacun des deux époux sont les revenus nets des impôts, des autres obligations alimentaires ou des charges exceptionnelles, mais sans retrancher les emprunts immobiliers ou les charges de loyers; une moyenne tout au long de la vie est ensuite effectuée en intégrant aussi les droits futurs à la retraite, sur la base de l’espérance de vie moyenne. La différence entre les deux revenus nets des deux époux, multipliée par 20 % pour définir ce qu’il serait « raisonnable » de donner à l’autre époux par an, est ensuite capitalisée à partir de tables prévues à cet effet Footnote 48 .

La disparité en capital est ensuite évaluée en retenant seulement la valeur en usufruit des biens présents dès lors qu’ils produisent des revenus (les revenus produits étant intégrés au raisonnement au titre du calcul de la disparité des revenus) et en retenant seulement un pourcentage de leur valeur marchande dès lors qu’ils ont été acquis en dehors du mariage (60 %), qu’ils ont été reçus à titre gratuit (60 %) ou qu’ils ne sont que peu ou pas disponibles (résidence de la famille : 70 %, biens indivis : 80 %…). Cette somme est ensuite multipliée par les années de vif mariage Footnote 49 et le résultat ainsi obtenu permet de connaître la valeur en usufruit seulement du capital ainsi calculé. L’auteur considère en effet que c’est le défaut d’usage du bien lié au divorce qui doit être compensé et non pas la perte de sa propriété.

Finalement, disparité en revenu et disparité en capital sont ajoutées et leur somme est pondérée avec des éléments tels que la capacité contributive du débiteur, la santé du créancier et ses droits à la retraite ou encore la charge à venir des enfants encore jeunes, comme indiqué ci-dessus.

Une dernière méthode, baptisée PilotePC Footnote 50 , accessible en ligne Footnote 51 , a été conçue par des magistrats et des avocats. Elle part du calcul de la disparité des revenus nets d’impôt, en y intégrant les revenus du capital y compris non productif (alors affecté d’un revenu forfaitaire de 3 %) et l’évolution prévisible de ces revenus sur une période de 8 ans (spécialement en cas de départ programmé à la retraite). La disparité ainsi calculée est multipliée par le nombre d’années de vif mariage, puis pondérée en fonction de l’âge du créancier, avec une augmentation progressive du capital ainsi calculé jusqu’à 62 ans, puis une diminution progressive de celui-ci pour tenir compte de l’espérance de vie Footnote 52 . A cette somme est ajoutée, s’il y a lieu, une compensation forfaitaire des années non travaillées par le créancier qui s’est consacré aux activités domestiques, ces années se traduisant par une diminution corrélative des droits à la retraite de cet époux. Cette compensation supplémentaire est calculée à partir des économies de cotisations de retraite réalisées par le couple. Cette économie est fixée forfaitairement à 17 % du salaire mensuel, ce qui équivaut à deux mois de salaire annuel, dont la moitié seulement est reversée à l’époux créancier, soit l’équivalent d’un mois de salaire du débiteur par année non travaillée. L’addition de ces deux sommes est ensuite confrontée à la capacité d’épargne du débiteur (fixée à 30 % de ses revenus) et modulée si nécessaire, des critères supplémentaires pouvant en outre être expressément introduits par le juge en fonction des espèces. Précisons enfin que cette méthode a été expérimentée auprès d’avocats et de magistrats de façon à ce que les résultats qu’elle propose correspondent globalement à ce que les professionnels concernés considèrent comme un montant raisonnable. Elle retient aujourd’hui l’attention du ministère de la Justice qui souhaite diffuser une méthode de calcul sous son autorité.

Ces quatre dernières propositions se présentent comme suit :

(Rev. Diff. x 50 %) x pondération AgeC x pondération Mariage x 3

(Martin Saint-Léon)

Épargne Diff. x pondération AgeC x pondération Mariage x pondération Enf.

(A. Depondt)

[[(Rev. Diff. x 20 %) exprimé sous forme de capital] + [usufruit de : (Capital Diff. x Mariage)]] x rôle non chiffré de la santé, des droits à la retraite du créancier, des enfants encore jeune…

(Stéphane David, Méthode dite « Par ajustements »)

(Rev. Diff. x Mariage x pondération AgeC) + (Eco. Retraite x 50 %)

(J.-C. Bardout, PilotePC)

Rev. Diff. = Revenu différentiel, soit la différence entre les revenus de l’époux débiteur de la prestation compensatoire et les revenus de l’époux créancier. Il est possible d’y introduire les revenus du capital s’il y a lieu, éventuellement sous forme forfaitaire. Certains proposent en outre d’en déduire les impôts, les charges exceptionnelles ou encore les obligations alimentaires du débiteur. Le mode de calcul retenu peut conduire à construire une moyenne des revenus attendus sur le parcours de vie, dont les droits à la retraite.

Épargne Diff = Capacité d’épargne différentielle : différence entre la capacité d’épargne de l’époux débiteur de la prestation compensatoire et la capacité d’épargne de l’époux créancier (ensemble des ressources appréciées sur le parcours de vie, dont les droits à la retraite, ramené à une période de huit ans et affecté d’un taux de 15, 20 ou 30 % selon leur importance).

Capital Diff. = Capital différentiel, soit la différence entre la valeur totale ou partielle des biens présents de l’époux débiteur et la valeur totale ou partielle des biens présents de l’époux créancier.

Eco. Retraite = Économie de cotisations de retraites réalisées par le couple dont l’un(e) des deux membres ne travaillait pas, soit deux mois de salaire de l’époux débiteur par année non travaillée.

AgeC =-Age du créancier.

Mariage = Durée du mariage.

Enf. = Nombre d’enfants issus du couple.

3 Opportunité et légitimité des outils d’aide à la décision

Cette présentation rapide des méthodes disponibles en France démontre les variations considérables qui ont présidé à leur conception, les unes optant avant tout pour la simplicité, sans se préoccuper des critères légaux pourtant applicables, les autres se focalisant sur l’évaluation des revenus et patrimoines respectifs des époux, tout en faisant prévaloir tels ou tels critères légaux sur les autres. Le développement de ces outils rend nécessaire de s’interroger sur leur capacité à répondre au rôle qui leur est assigné et sur la légitimité des logiques explicites ou implicites qu’ils mettent en œuvre.

3.1 Opportunité fonctionnelle : la réduction des incertitudes

L’émergence et la diffusion de méthodes de calcul en réponse à des dispositifs légaux qui laissent une grande place à l’incertitude, qu’elle soit liée au silence du législateur sur les fonctions assignées à la prestation ou au pouvoir d’appréciation des magistrats, répondent à un besoin de prévisibilité et d’égalité. Il est probable que ce besoin va croître parallèlement au développement des outils de connaissance qui progressent et permettent de comparer plus facilement qu’auparavant les décisions de justice. Ces outils pourraient à terme permettre de comparer, au-delà des décisions faisant jurisprudence, les très nombreuses décisions rendues par les juges de première instance. Dès lors que de possibles disparités seraient ainsi mises en évidence, il est logique que se développe une volonté d’harmonisation. Cette volonté est renforcée par la recherche contemporaine d’une rationalisation de type managérial de l’activité juridictionnelle.

Les méthodes disponibles ont été développées à droit constant. Leur diversité manifeste la très grande discrétion dont disposent les juges dans le dispositif légal actuel et la difficulté d’assurer la prévisibilité des décisions attendues comme l’égalité de traitement des justiciables. Ce constat est renforcé par la coexistence de modes de calcul qui aboutissent à des résultats chiffrés très différents pour un même cas d’espèce, ces différences étant plus ou moins importantes selon les configurations économiques retenues Footnote 53 .

En outre, l’existence de ces méthodes est insuffisante pour assurer prévisibilité et égalité dès lors qu’elles sont, partout en Europe, des références facultatives pour les magistrats. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles devraient constituer une référence obligatoire. On admet que ce caractère facultatif préserve le pouvoir des magistrats et leur faculté de personnaliser les décisions, spécialement face à des situations familiales atypiques dont la spécificité pourrait imposer de sortir du modèle porté par une méthode de calcul. Mais ce caractère facultatif rend nécessaire de s’interroger sur le succès des méthodes proposées et leurs usages effectifs par les professionnels du droit. Les données empiriques utiles ne sont pas nécessairement disponibles. Dans les pays européens où il existe une seule méthode, issue du pouvoir juridictionnel, il semble qu’elle soit régulièrement utilisée par les magistrats. En France, la situation est plus confuse, en raison de la multiplicité des méthodes disponibles et de la variété de leurs sources. Cependant, il résulte des entretiens réalisés auprès des avocats qu’ils sont nombreux à les utiliser, pour construire avec leur client la demande qui sera faite au juge Footnote 54 . Ils peuvent utiliser l’une ou l’autre des méthodes existantes, en fonction du résultat recherché, ou en utiliser plusieurs et calculer la moyenne des résultats obtenus, de façon à se donner une idée générale de ce qu’il serait raisonnable de demander. La publication de ces outils dans la presse spécialisée, accompagnée de mises à jour et de commentaires, milite également en faveur d’une utilisation massive de ces outils par les professionnels, sans que l’on puisse savoir quelle méthode serait plus suivie qu’une autre. Quant à l’utilisation de ces outils par les magistrats, elle reste inconnue, même si cette utilisation est certaine Footnote 55 . Elle ne peut pas être déduite de la lecture des décisions de justice. En effet, les décisions de justice ne mentionnent que très exceptionnellement le recours à ces outils dans leur motivation. Cette réticence s’explique par la jurisprudence de la Cour de cassation qui annule les décisions des juges du fond qui se fondent exclusivement sur une méthode de calcul, imposant ainsi au juge de motiver sa décision au regard des critères légaux. Cette position de la Cour de cassation n’interdit pas le recours à un tel outil Footnote 56 mais elle est le plus souvent analysée par la doctrine, généralement très réticente vis-à-vis de ces méthodes, comme l’interdisant aux juges. Cette jurisprudence et l’analyse qui en est faite conduisent les magistrats à la prudence, de sorte que le recours à de tels outils reste clandestin, limitant le débat public sur les outils effectivement utilisés.

3.2 Légitimité politique : les fonctions de la prestation

La question de la rationalité de ces méthodes mérite d’être soulevée : le choix effectué parmi les critères légaux, le choix de critères qui ajoutent à la loi ou de critères qui se proposent de la préciser de même que les pondérations apportées ça et là et plus largement les éléments chiffrés proposés par les auteurs ne sont le plus souvent pas justifiés.

Ces solutions reflètent la grande liberté que laisse la loi française qui fournit une liste non exhaustive de critères répondant à des logiques différentes et sans indiquer ni le poids respectif de ces critères, ni les justifications retenues au versement de cette prestation, justifications qui pourraient éclairer l’objectif légal de « compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » et les usages des critères qui l’accompagnent Footnote 57 . On retrouve donc dans ces barèmes les incertitudes relatives aux objectifs poursuivis par la loi.

La plupart des méthodes rapidement exposées ici sont structurées autour du seul objectif de compenser la disparité économique issue de la séparation, sans autres précisions et avec des modalités très diverses. Certaines s’appuient explicitement sur la dimension alimentaire de la prestation, en fondant leur calcul sur la pension alimentaire due pendant la procédure de divorce, d’autres se fondent sur le différentiel de revenus (présents ou prévisibles) des époux divorçant ou même sur le différentiel de leur capacité contributive. Ces deux logiques se défendent. Il s’agit dans un cas de pallier l’absence de ressources minimales suffisantes d’un époux, dans l’autre de tendre à équilibrer les niveaux de vie des époux ou de compenser partiellement – et le plus souvent temporairement – le déséquilibre économique issu de la séparation.

La logique d’indemnisation de l’investissement dans les activités domestiques passées ou à venir est beaucoup moins présente : seule la dernière méthode exposée intègre le critère de la contribution domestique passée à l’entreprise familiale, en prévoyant une somme représentative de cet investissement calculée à partir des économies réalisées sur les cotisations de retraite. La méthode de calcul pourrait sans doute être discutée, mais elle intègre cet investissement spécifique et le compense. Elle prévoit une somme d’argent supplémentaire qui s’ajoute à la prestation préalablement calculée et dont l’objectif spécifique est d’indemniser le manque à gagner lié à l’investissement domestique d’un époux qui a renoncé en tout ou en partie à sa capacité de gains. Ce poids donné à l’investissement domestique passé, apte à tirer les conséquences de la distribution des rôles dans la famille, reste exceptionnel. Tout au plus pourrait-on considérer que les méthodes dites du tribunal d’Ivry ou d’A. Depondt y renvoient implicitement, en intégrant le nombre d’enfants issus du couple dans leur calcul, encore que l’on ne sache pas s’il s’agit de compenser un investissement différentiel et présumé dans la famille ou de financer la continuité de la prise en charge des enfants par le parent créancier de la prestation (la mère dans la très grande majorité des cas Footnote 58 ). Cette ignorance de la distribution genrée des rôles dans la famille et d’une possible compensation de cette situation est renforcée par la place résiduelle faite aux droits à la retraite dans ces méthodes. Le retrait du marché du travail conduit nécessairement à une diminution corrélative des droits à la retraite, les cotisations étant appuyées sur les revenus professionnels. Donner une place aux droits prévisibles à la retraite dans le calcul de la prestation compensatoire revient donc à intégrer les conséquences économiques à long terme de la spécialisation des rôles familiaux. Or on constate que seule la méthode Bardout leur donne une place spécifique. Ils apparaissent également, mais de façon indirecte, dans la méthode d’A. Depondt, au titre du calcul de la capacité contributive des époux, et de façon subsidiaire dans la méthode dite par ajustement (S. David), a priori de manière facultative et dans tous les cas par pondération, non chiffrée, du résultat préalablement obtenu. Quoiqu’il en soit, la méthode Bardout, comme la loi et parce qu’elle respecte mieux que les autres les critères légaux Footnote 59 , cumule les différentes justifications possibles du versement d’une prestation, cumul qui se traduit par l’addition à la prestation calculée selon l’ensemble des autres critères d’une somme supplémentaire, liée à l’investissement domestique.

Cette ignorance de la logique d’indemnisation de l’investissement dans les activités domestiques par l’essentiel des méthodes néglige en outre une partie des critères légaux établis depuis la réforme du divorce de 1975 et manifeste une indifférence à cet aspect de la prestation, indifférence dont on peut voir qu’elle s’efface très progressivement dans le discours des juristes et des parlementaires Footnote 60 . Elle conduit aussi à traiter moins généreusement les femmes qui se sont investies dans les activités domestiques et dans l’éducation des enfants que les méthodes en vigueur dans les autres pays européens, où cet investissement est gratifié en tant que tel s’agissant des années à venir (Suisse, Pays-Bas, Allemagne) ou des années passées. Indépendamment du calcul de la prestation, l’Allemagne et la Suisse prévoient la division entre les époux des droits à la retraite acquis pendant le mariage, égalisant ainsi les ressources des anciens époux, entre celui qui a conservé une activité professionnelle et donc cotisé et celui qui s’est consacré en tout ou en partie aux activités domestiques. Ce dispositif peut certes être lu comme traduisant une conception familialiste traditionnelle, qui rémunère le travail domestique des femmes au foyer et perpétue ainsi ce modèle. Mais une autre lecture est possible : dès lors que ce modèle conduit à diminuer la capacité d’autonomie économique des femmes, il doit s’accompagner d’une forme de dédommagement assumé par celui des époux qui a bénéficié de cette activité gratuite.

Poussant le raisonnement plus loin, le Comité consultatif sur le droit de la famille (Québec) vient de proposer la création d’une « prestation compensatoire parentale », détachée du mariage et dont l’objectif est « précisément et exclusivement » de compenser les « désavantages économiques découlant de l’exercice du rôle parental », cette prestation devant s’ajoutant à la « prestation compensatoire conjugale », également détachée du mariage mais visant plus largement à compenser l’enrichissement injustifié d’une époux au détriment de l’autre Footnote 61 . Cette évolution prend acte de l’existence de familles qui ne sont plus fondées sur le mariage et qui partagent des modes de vies comparables. Elle rompt également avec toute forme de solidarité continuée qui naîtrait du mariage conçu comme une institution. Elle a enfin l’avantage de fonder ces prestations sur un raisonnement économique qui fournit des clefs de calcul de la prestation.

Conclusion

La diversité des méthodes proposées, et leur nombre dans le cas français, peuvent être analysés comme démontrant la nécessité de réformer le droit positif, la multiplication des critères légaux de décision correspondant à différentes logiques ne se prêtant pas volontiers à l’exercice de mise en ordre que constitue la fabrication d’une méthode de calcul. En effet, dès lors que l’on cherche à rationaliser le raisonnement qui conduit à préciser le montant d’une prestation, il est nécessaire de fixer les objectifs poursuivis par la prestation, ces objectifs permettant à la fois de choisir les critères de décisions retenus et de fixer leurs poids respectifs dans la décision. Réaliser cet exercice à partir d’une loi dont les objectifs sont à la fois pluriels et implicites laisse donc aux auteurs de ces outils une grande marge de manœuvre, de même que la loi laisse une grande marge de manœuvre aux juges lorsqu’ils tranchent un différend.

Certes, la construction d’une méthode peut être envisagée à droit constant, comme cela a été fait au Québec Footnote 62 ou dans les pays européens examinés dans cet article. Il s’agit alors de resserrer le maillage normatif en précisant les critères légaux et leurs modalités d’utilisation. Mais même en restant dans le cadre fixé par la loi, la construction d’une méthode de calcul impose de faire des choix, et cela d’autant plus que les objectifs poursuivis par la loi sont pluriels ou peu explicites et que les critères légaux sont nombreux et pas hiérarchisés. Il s’agit donc nécessairement de donner un ou plusieurs objectifs politiques au barème, qu’ils soient explicites ou implicites. L’objectif fonctionnel d’assurer une égalité entre les justiciables et une prévisibilité des décisions ne se suffit pas à lui-même.

Cette affirmation étant admise, on ne peut donc pas se contenter de méthodes dont l’apparence de scientificité, suscitée par le maniement de données chiffrées, masque des partis pris politiques, par exemple aboutir à la diminution des montants des prestations qui, pour la France, sont assez rarement ordonnées Footnote 63 et révisables seulement à la baisse depuis les réformes de 2000 et 2004. La fabrication d’un tel outil est donc une affaire publique au même titre que l’élaboration de la loi qui l’encadre. Il est important de connaître le processus mis en place et les choix réalisés, et de pouvoir les discuter, dès lors que cette fabrication ne passe pas par le processus démocratique de fabrication de la loi. De ce point de vue, le processus mis en place au Québec constitue sans doute un exemple. Pour enrichir le débat, on peut alors simuler le fonctionnement de telle ou telle méthode sur les décisions de justice rendues afin, en amont, d’apprécier l’adéquation d’un barème proposé avec les pratiques des magistrats Footnote 64 ou, en aval, de mesurer l’utilisation, par ces magistrats, de l’outil proposé Footnote 65 ou encore de s’interroger sur les usages qui en sont fait dans les juridictions Footnote 66 .

Si l’opportunité de construire un outil d’aide à la décision susceptible d’aider les magistrats et les parties à fixer le montant des prestations après divorce semble acquise, il reste donc à s’interroger sur la légitimité de ces outils. La maîtrise de leur élaboration, de leur diffusion et de leur éventuelle évolution par les autorités publiques semble nécessaire, non seulement pour assurer leur compatibilité avec les critères légaux en vigueur, mais aussi pour permettre un débat sur les choix qu’ils imposent de faire.