Introduction

Actuellement, les proportions de personnes âgées de plus de 64 ans et de personnes de moins de 15 ans sont respectivement de 4% et 42% de la population mondiale (Haub, Reference Haub2003, Reference Haub2005; Thouez, Reference Thouez2001). Cependant, selon les mêmes sources, la proportion de personnes âgées approche celle des adolescents (16% de plus de 64 ans, 17% de moins de 15 ans) sur le sol européen. Cette tendance semble se retrouver au sein de l’ensemble des pays occidentaux. En France, par exemple, selon les statistiques de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), la génération «papy boom», après avoir rajeuni la population, semble la vieillir aujourd’hui. Au CanadaFootnote 1, la croissance du nombre de personnes âgées va s’accélérer à partir de 2011 pour représenter plus d’un quart de la population d’ici 2056, alors qu’à cette même date les moins de 20 ans n’en représenteront que moins de 20%. Ce constat démographique, accentué par une espérance de vie de plus en plus longue, pose à la société occidentale au moins trois défis humains sérieux. Le premier est celui de la place des personnes âgées au sein du marché du travail, vient ensuite celui de leur statut une fois à la retraite, et celui, enfin, de leur prise en charge avec l’avancement en âge. Qu’il s’agisse de discrimination à l’embauche et sur leur lieu de travail, ou de maltraitance dans les maisons de retraite, nous ne devons ni exagérer ni sous-estimer les risques encourus par les séniors dans notre société occidentale, dont l’engouement pour la jeunesse et les valeurs économiques de productivité sont, il est vrai, la quintessence. D’aucuns pensent et espèrent que la nouvelle donne démographique est de nature à rétablir l’image positive des séniors, d’autres pensent et craignent qu’elle ne s’accompagne d’un relent d’âgisme.

L’âgisme, qui représente le troisième grand «isme» de notre société (Barrow & Smith, Reference Barrow and Smith1979), pourrait même, selon certains auteurs, s’avérer plus omniprésent et plus sournois que le racisme et le sexisme (Banaji, Reference Banaji1999; Palmore, Reference Palmore2001; Rupp, Vodanovich, & Crédé, 2005). L’âgisme, comme les autres «isme», reflète donc une forme de préjugés qui sévissent dans notre société. Cependant, il diffère sur plusieurs points du racisme et du sexisme (Palmore, Reference Palmore2004; Woolf, Reference Woolf1998). Tout d’abord, personne n’est en principe exempt d’acquérir le statut de «vieux» et, de ce fait, d’être victime d’âgisme, si tant est que l’individu vive assez longtemps. Ensuite, la classification en fonction de l’âge n’est pas statique. Elle est fonction de la progression des individus (cible évaluée ou évaluateur) dans le cycle de vie. De ce fait, la classification sur la base de l’âge est caractérisée par des changements continuels, alors que les autres systèmes de classification utilisés dans notre société, tels que l’ethnie ou le genre, restent constants. Enfin, le concept d’âgisme est relativement nouveau, nombreux sont ceux qui n’en ont jamais entendu parler, et qui ignorent tout de son importance et du caractère insidieux de sa nature.

Le concept d’âgisme est issu d’une publication datant de 1969 du gérontologue américain Robert Butler, intitulée « age-ism : another form of bigotry », où ce dernier identifie sous ce néologisme une forme de préjugé relatif à l’âge, source de discrimination sociale censée reposée sur une généralisation abusive et des croyances fausses, c’est-à-dire des stéréotypes. L’âgisme est aussi appelé «préjugé ultime», «dernière discrimination», « rejet le plus cruel », (The International Longevity Center, 2006) ou encore « maladie psychosociale » (Palmore, Reference Palmore2004). Depuis la première publication de Butler, la définition de l’âgisme n’a cessé d’évoluer (Fraboni, Saltstone, & Hugues, Reference Fraboni, Saltstone and Hugues1990; The International Longevity Center, 2006; Nussbaum, Pitts, Huber, Krieger, & Ohs, Reference Nussbaum, Pitts, Huber, Krieger and Ohs2005; Rupp et al., Reference Rupp, Vodavovich and Crédé2005). Nous définissons l’âgisme comme un mécanisme psychosocial engendré par la perception, consciente ou non, des qualités intrinsèques d’un individu (ou d’un groupe) en lien avec son âge. Le processus qui le sous-tend s’opère de manière implicite et/ou explicite, et s’exprime de manière individuelle ou collective par l’entremise de comportements discriminatoires, de stéréotypes et de préjugés pouvant être positifs, mais qui s’avèrent plus généralement négatifs.

L’âgisme : aspects psychométriques

Les échelles mesurant les attitudes et les stéréotypes à l’égard des personnes âgées existaient bien avant l’introduction par Butler du néologisme «âgisme». En effet, The Old People Questionnaire de Tuckman et Lorge (1953) se proposait d’évaluer, à l’aide de 137 items, les fausses conceptions et les stéréotypes négatifs envers le vieil âge, à travers 13 catégories. L’Attitude Toward Old People Scale de Kogan (Reference Kogan1961, voir aussi Golde & Kogan, Reference Golde and Kogan1959) se proposait de mesurer, à l’aide de 20 items, les attitudes générales envers les personnes âgées. L’utilisation d’échelles multidimensionnelles, dans les années 70 aux années 80, a permis de dépasser l’étude des attitudes générales au profit de l’étude de construits plus spécifiques. Ainsi, L’Aging Semantic Differential (Rosencranz & McNevin, Reference Rosencranz and McNevin1969) est un test de 32 items bipolaires composés par des paires d’adjectifs. Il permet de mesurer les attitudes envers les personnes âgées à travers trois dimensions. L’Opinion About People Scale (Ontario Welfare Council, Section on Aging, 1971) est une autre échelle qui tente de mesurer six facteurs spécifiques. The Salter View of Elderly Scale (Salter & Salter, Reference Salter and Salter1976) tente d’évaluer six domaines relatifs aux croyances et aux conduites des sujets par rapport aux personnes âgées. Kilty et Feld (1976) ont quant à eux utilisé 80 énoncés afin d’étudier certaines dimensions de la perception sociale, à travers l’Attitudes Toward Aging and Toward the Needs of Older People. En 1981, Sheppard a développé l’Attitude Toward Aging Inventory. Il s’agit d’une échelle composée de 20 items censés distinguer les individus ayant des préjugés positifs sur le vieillissement de ceux qui en ont des opinions négatives.

La dernière échelle en date fut développée par Fraboni et al. (Reference Fraboni, Saltstone and Hugues1990): la Fraboni Scale of Agism (FSA). La FSA est un instrument qui se démarque des autres car il tient compte de la composante affective de l’âgisme, négligée dans les autres mesures au profit de la composante cognitive. L’instrument de Fraboni a donc été construit pour représenter le concept d’âgisme tel que défini par Butler (Reference Butler1978) comme un profond désordre psychosocial caractérisé par des préjugés institutionnalisés, des stéréotypes, et l’établissement d’une distance et/ou d’un évitement vis à vis des seniors. Fraboni et al. (Reference Fraboni, Saltstone and Hugues1990) se sont donc appuyés sur trois des cinq niveaux de préjugés définis par Allport (Reference Allport1954) qui sont : Antilocution (propos antipathiques): construit désigné pour regrouper des expressions antagonistes et antipathiques, constitué de fausses conceptions, d’informations erronées et/ou de mythes (concernant les personnes âgées ici); Avoidance (évitement) : construit faisant référence aux expressions liées à des préjugés « plus accentués ». Ce construit est lié aux comportements (ou préférences) de retrait et d’évitement de contact social (face aux personnes âgées). Ici, l’individu dont le préjugé est plus intense est guidé vers un évitement du groupe indésirable sans pour autant l’exprimer directement à ce groupe. Discrimination: considéré comme le construit exprimant le plus l’âgisme. Les items développés pour ce construit reflètent les préjugés les plus vifs et les plus actifs. On y retrouve des contenus concernant les droits politiques, la ségrégation (forme de discrimination institutionnelle légale) et l’intervention dans les activités des personnes. Le sujet effectue ici des distinctions nuisibles, et un tri actif : exclusion et refus de côtoyer la personne.

Lors de la construction du FSA, Fraboni et al. (Reference Fraboni, Saltstone and Hugues1990) ont utilisé un premier échantillon de 102 étudiants afin de tester la version pilote. Suite à cela, les auteurs ont conduit une analyse en composantes principales sur un échantillon de 231 étudiants et de travailleurs, pour sélectionner les items finaux parmi les 44 retenus. La version finale de la FSA contient 29 items (dont 6 inversés) assortis chacun d’une échelle de type Likert en 4 points. Un score élevé est indicatif d’un fort âgisme. Nous noterons qu’aucune analyse confirmatoire n’a été réalisée en vue d’éprouver la validité de structure de l’échelle.

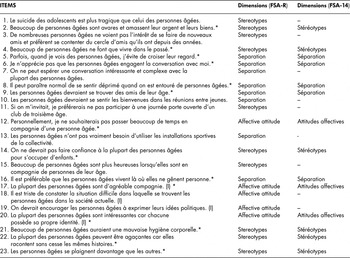

Une version révisée de la FSA a été récemment proposée par Rupp et al. (Reference Rupp, Vodavovich and Crédé2005). Elle est composée de 23 items répartis sur 3 dimensions (Stéréotypes, Séparation, Attitude Affective), permettant de mesurer les composantes affective et cognitive de l’âgisme à l’aide d’une échelle de Likert numérotée de 1 à 5. Les corrélations entre les différentes sous-échelles varient entre .65 et .73. Le premier facteur (Stéréotype, α = .79) est similaire au facteur Antilocution (Propos Anthipatiques) de Fraboni et al. (Reference Fraboni, Saltstone and Hugues1990). Il mesure la composante cognitive de l’âgisme identifiée par Kogan (Reference Kogan1961) et Tuckman et Lorge (1953) (Rupp et al., Reference Rupp, Vodavovich and Crédé2005), et compte 10 items. Le second facteur (Séparation, α = .76) est comparable au facteur Avoidance (Evitement) de Fraboni et al. (Reference Fraboni, Saltstone and Hugues1990), et apparaît comme une mesure de la composante affective de l’âgisme (Rupp et al., Reference Rupp, Vodavovich and Crédé2005), comptant 8 items. Le troisième facteur, relatif à la composante affective de l’âgisme, (Attitudes Affectives, α = .70) reflète le mieux les attitudes émotionnelles relatives aux plus âgés, de la même manière que le facteur Discrimination de Fraboni et al.(Reference Fraboni, Saltstone and Hugues1990), et compte 5 items.

L’âgisme : aspects nomologiques

Déterminer les variables intervenant dans les différences individuelles relatives à l’âgisme, tout comme étudier son émergence du point de vue développemental, sont des champs de recherche assez récents. Contrairement à l’étude des préjugés généralisés, l’âgisme, dont il peut être une variante voire une composante, a fait l’objet de peu de recherches portant sur les différences individuelles le concernant. Nous pourrions nous contenter d’affirmer que ce qui vaut pour les préjugés généralisés doit également valoir pour l’âgisme. Ce point de vue est en accord avec la thèse d’Allport (Reference Allport1954) stipulant que les individus qui rejettent un exo-groupe tendront à en rejeter d’autres. Cependant, cette thèse reste à vérifier en ce qui concerne l’âgisme. Voyons d’abord les principales variables susceptibles d’expliquer les différences individuelles relatives aux préjugés généralisés.

L’une des questions dont la psychologie des préjugés n’a pas fini de débattre porte sur la part de la personnalité et de celle du contexte dans l’explication de ces préjugés. Les conclusions de Guimond, Dambrun, Michinov, et Duarte (2003) tendent vers une explication principale en termes de facteurs situationnels suggérant l’implication d’un phénomène intergroupe où interviendraient plutôt l’appartenance des individus à un groupe, l’identification à ce groupe et la position sociale, plus que la personnalité. Les bases théoriques de cette vision se retrouvent au sein de la théorie de l’identité sociale (Tajfel & Turner, Reference Tajfel, Turner, Worchel and Austin1979, Reference Tajfel, Turner, Worchel and Austin1986), de la catégorisation sociale (Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, Reference Turner, Hogg, Oakes, Reicher and Wetherell1987), et des modèles de socialisation des groupes (Guimond et al., Reference Guimond, Dambrun, Michinov and Duarte2003). Cependant, certains auteurs (Akrami & Ekehammar, Reference Akrami and Ekehammar2006a, Reference Akrami and Ekehammar2006b, Reference Akrami and Ekehammar2007) nuancent ces propos en réintroduisant l’importance partagée des variables liées à la personnalité. Ici, cette vision est le fruit d’un ensemble d’études ayant isolé une conception particulière des préjugés, dans laquelle différentes formes de préjugé (envers les noirs, les femmes et les homosexuels) satureraient sur un facteur unique (McFarland & Adelson, 1996). D’autres travaux plus récents ont confirmé cette hypothèse de représentation des préjugés envers différentes cibles sur un facteur général (Bäckström & Björklund, Reference Bäckström and Björklund2007; Ekehammar, Akrami, Gylje, & Zakrisson, Reference Ekehammar, Akrami, Gylje and Zakrisson2004; Guimond et al., Reference Guimond, Dambrun, Michinov and Duarte2003; McFarland, Reference McFarland2001, Reference McFarland2008).

De ces travaux avaient émergés un ensemble de variables impliquées dans l’expression des préjugés. Ainsi, Altemeyer (Reference Altemeyer and Berkowitz1998) qualifie l’autoritarisme et l’orientation à la dominance sociale comme « l’union fatale » conduisant aux préjugés généralisés. Plus tard, McFarland (Reference McFarland2001, Reference McFarland2008) les appellera «Big Three», à savoir l’autoritarisme, l’orientation à la dominance sociale, et l’empathie, les trois principales variables indépendantes expliquant les différences individuelles relatives aux préjugés. Nous allons les présenter tour à tour brièvement.

L’autoritarisme est un concept connu et qui a été largement étudié ces soixante dernières années (Deconchy & Dru, Reference Deconchy and Dru2007). Les recherches relatives à l’autoritarisme, et plus précisément à la personnalité autoritaire, trouvent leur origine dans les travaux d’Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, et Sanford (1950), pour lesquels le concept de personnalité autoritaire renvoie à un ensemble de caractéristiques prédisant, chez un individu, un penchant et des comportements fascistes et anti-démocratiques. Ces caractéristiques sont évaluées par un système cohérent (convictions économiques, politiques et sociales) renvoyant à une structure de la personnalité qui provient d’expériences vécues lors de l’enfance et d’un schéma de fonctionnement interne.

L’orientation à la dominance sociale (ODS) (Pratto, Sidanius, Stallworth, & Malle, Reference Pratto, Sidanius, Stallworth and Malle1994; Sidanius & Pratto, Reference Sidanius and Pratto1999) correspond à une variable centrale, en terme de différence individuelle, au sein de la théorie de la dominance sociale (Sidanius & Pratto, Reference Sidanius and Pratto1999), et offre une base solide pour la prédiction des préjugés (Akrami & Ekehammar, Reference Akrami and Ekehammar2006b; McFarland, Reference McFarland1998). L’ODS correspond au degré d’approbation des individus relativement à l’existence d’une hiérarchisation sociale répartissant les groupes entre dominants et dominés (Pratto et al., Reference Pratto, Sidanius, Stallworth and Malle1994; Sidanius & Pratto, Reference Sidanius and Pratto1999). La théorie de la dominance sociale explique que la société crée des idéologies permettant de promouvoir la supériorité d’un groupe sur un autre, afin de minimiser les conflits intergroupes (Pratto et al., Reference Pratto, Sidanius, Stallworth and Malle1994; Sidanius & Pratto, Reference Sidanius and Pratto1999). Là où la théorie de l’identité sociale (Tajfel & Turner, Reference Tajfel, Turner, Worchel and Austin1979, Reference Tajfel, Turner, Worchel and Austin1986) prédit le déni de l’exo-groupe comme moyen pour s’assurer une identité positive, la théorie de la dominance sociale explique que le maintien du bas statut de cet exo-groupe sert à soutenir le statut élevé de l’endo-groupe (Levin, Reference Levin2004; Pratto et al., Reference Pratto, Sidanius, Stallworth and Malle1994), justifié par l’intermédiaire d’une légitimité morale et intellectuelle (Légal & Delouvée, Reference Légal and Delouvée2008). Dans ce cadre, les classes d’âge, d’ethnie et de sexe sont partagées au sein des différents groupes afin de donner une légitimité morale et intellectuelle aux relations hiérarchiques parmi ces groupes (Sidianus, Pratto, Van Laar, & Levin, Reference Levin2004).

L’empathie est un concept ayant connu de nombreuses définitions. Au sens large, l’empathie renvoie aux réactions d’une personne relatives aux expériences des autres (Davis, Reference Davis1983). Deux grandes traditions de recherche ont émergé à travers les études sur l’empathie. Premièrement, l’empathie peut être définie cognitivement en relation avec le fait de comprendre les autres (Caruso & Mayer, Reference Caruso and Mayer1998). Par exemple, Hogan (Reference Hogan1969) décrit ce concept comme « l’appréhension intellectuelle ou imaginative de la condition ou de l’état d’esprit des autres, sans avoir fait réellement l’expérience de leurs sentiments ». Dans un second temps, l’empathie peut aussi être perçue comme une réaction émotionnelle ou une sympathie en réponse aux sensations ou aux expériences des autres. Des chercheurs tels que Mehrabian et Epstein (1972) ont d’ailleurs défini l’empathie comme «une réponse sensible aux expériences émotionnelles des autres ».Enfin, une approche intégrative, utilisant les deux traditions de recherches présentées précédemment, conçoit l’empathie comme un construit multidimensionnel comprenant des composantes cognitives et émotionnelles (Davis, Reference Davis1980, Reference Davis1983; Thornton & Thornton, Reference Thornton and Thornton1995). Nous aborderons l’empathie sous l’angle de cette dernière conception. Le rôle positif de l’empathie a été démontré dans diverses cultures, et son implication dans les relations interpersonnelles a été largement prouvée (Del Barrio, Aluja, & Garcia, Reference Del Barrio, Aluja and Garcia2004). En outre, l’empathie entretient des relations positives avec certaines dimensions de la personnalité telles que l’agréabilité et l’extraversion (Del Barrio et al., Reference Del Barrio, Aluja and Garcia2004; Matthews & Deary, Reference Matthews and Deary1998).

Qu’en est-il maintenant des liens entre les «Big Three »? Pratto et al. (Reference Pratto, Sidanius, Stallworth and Malle1994) ont montré que le concept d’empathie est négativement corrélé avec l’orientation à la dominance sociale, l’autoritarisme et les mesures de préjugés. McFarland (Reference McFarland2001) trouve un lien négatif assez fort entre préjugés et empathie, telle que mesurée par l’Interpersonal Reactivity Index (IRI) de Davis (Reference Davis1980, Reference Davis1983). De même, l’IRI, et particulièrement la sous-échelle «Intérêt à l’égard des Autres », entretient des relations négatives statistiquement significatives avec l’ODS (Pratto et al., Reference Pratto, Sidanius, Stallworth and Malle1994). De plus, il semble que l’empathie soit un facteur important de la réduction des préjugés (Buswell, Reference Buswell2006; Galinsky & Moskowitz, Reference Galinsky and Moskowitz2000) et que le fait d’évoquer de l’empathie envers des groupes stigmatisés générerait des attitudes plus positives envers ces mêmes groupes (Batson et al., Reference Batson, Polycarpou, Harmon-Jones, Imhoff, Mitchener and Bednar1997).

Une autre relation, établie par diverses études empiriques, montre que l’orientation à la dominance sociale est une des variables prédisant le mieux les préjugés à l’égard d’un groupe donné (Altemeyer, Reference Altemeyer and Berkowitz1998; Duarte, Dambrun, & Guimond, Reference Duarte, Dambrun and Guimond2004; Guimond et al., Reference Guimond, Dambrun, Michinov and Duarte2003).

L’autoritarisme (Adorno et al., Reference Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson and Sanford1950), caractérisé par l’hostilité, la soumission à l’autorité, et lié au conservatisme, entretient une relation avérée avec les préjugés (Bäckström & Björklund, Reference Bäckström and Björklund2007). En revanche, le lien existant entre autoritarisme et orientation à la dominance sociale n’est pas aussi substantiel. En effet, malgré les similarités théoriques dans leurs effets, ODS et autoritarisme diffèrent sur plusieurs points (Pratto et al., Reference Pratto, Sidanius, Stallworth and Malle1994). Premièrement, l’autoritarisme est défini comme une condition pathologique et une forme de défense de son propre ego, alors que l’ODS est définie comme une condition ‘normale’ sur laquelle les individus varient. Deuxièmement, l’autoritarisme et l’ODS trouvent leur origine dans des patterns éducatifs distincts (Duckitt, Reference Duckitt2001): l’autoritarisme se développerait lorsqu’un enfant reçoit une éducation punitive et dure, qui engendrerait un sens aigu de la menace et de la conformité sociale pour échapper à cette menace, alors que l’ODS se développerait lors d’une absence d’affection dans l’enfance, engendrant ainsi un sens de la froideur et une recherche de supériorité. Enfin, là où l’autoritarisme renvoie à un désir de dominance individuelle résultant de son expérience avec des figures autoritaires (phénomène intragroupe) (Duckitt, Reference Duckitt1989), l’ODS est vue comme un désir de dominance d’une catégorie sur une autre (phénomène intergroupe) Pratto et al. (Reference Pratto, Sidanius, Stallworth and Malle1994). Empiriquement, les corrélations entre ODS et autoritarisme sont faibles (Duckitt, Reference Duckitt2001), mais en raison des variables prédites par les deux construits (conservatisme, ethnocentrisme) et des aspects théoriques similaires, l’étude de ces deux construits en lien avec l’âgisme nous semble fort pertinente (Bäckström & Björklund, Reference Bäckström and Björklund2007; Ekehammar et al., Reference Ekehammar, Akrami, Gylje and Zakrisson2004; Pratto et al., Reference Pratto, Sidanius, Stallworth and Malle1994).

Objectifs de la recherche

Notre travail s’inscrit dans le « combat » engagé par Butler (Reference Butler1969) et poursuivi par, entre autres, Palmore (Reference Palmore2004), pour lesquels l’âgisme est un «mal psychosocial» qu’il faut prendre très au sérieux tant il est omniprésent, chronique, insidieux et virulent. Notre contribution se fera à travers deux études complémentaires. La première étude a pour objectif d’adapter en français un instrument de mesure de l’âgisme (selon la conception butlerienne [1978] du terme) (Bulter, 1978) afin de le mettre à disposition des chercheurs et des praticiens francophones. A notre connaissance, il n’existe en langue française aucun instrument mesurant l’âgisme ou l’une de ses composantes. La seconde étude a pour objectif de soumettre à l’épreuve des faits un modèle structural mettant en jeu l’âgisme et le «Big Three», à savoir l’empathie, l’orientation à la dominance sociale, et le dogmatisme, tout en contrôlant le sexe et l’âge des participants. Non seulement un tel modèle explicatif des différences individuelles n’a jamais été testé, mais il permet aussi d’évaluer les effets directs et indirects (médiateurs) de l’empathie, de l’orientation à la dominance sociale, et du dogmatisme (forme d’autoritarisme) sur l’âgisme. En effet, l’effet médiateur de l’orientation à la dominance sociale et l’autoritarisme sur les préjugés généralisés à été démontré par Bäckström et Björklund (2007).

Etude 1

Méthode

Traduction et adaptation française du Fraboni Scale of Ageism-Revisited (FSA-R)

Dans un premier temps, nous avons fourni à quatre personnes bilingues (deux professeurs du département d’anglais et deux étudiants étrangers, tous maîtrisant parfaitement les langues et cultures françaises et anglaises) la version originale du Fraboni Scale of Ageism (FSA). Elles avaient pour consigne de traduire cette échelle.

Vallerand (Reference Vallerand1989) conseille d’utiliser la méthode des traductions dites renversées. Compte- tenu de la difficulté, inhérente à cette méthode, d’obtenir des reproductions identiques, il y avait lieu de douter de la pertinence de cette méthode au sein de notre recherche. De plus, comme le font remarquer Gauthier et Bouchard (1993), certains auteurs expriment clairement leur réserve face aux limites de cette technique (Haccoun, Reference Haccoun1987; LeCompte & Oner, Reference LeCompte, Oner, Spielberger and Guerrero1976). Suite à ces traductions, cinq individus bilingues maîtrisant les concepts se rapportant à la psychologie ont été réunis en comité afin d’établir une adaptation préliminaire du FSAFootnote 2. La version préliminaire a été ensuite soumise à un échantillon de 30 participants (âge moyen = 24.33 ans, écart type = ET = 8.52 ans) afin d’évaluer la clarté des items assortis chacun d’une échelle de type Likert en cinq points, allant de « pas du tout clair » à « parfaitement clair ». La version définitive de l’échelle est présentée en annexe.

Enfin, la validité concomitante (concurrent validity) de cette version définitive a été évaluée en l’administrant, accompagnée de sa version anglaise, à un échantillon de 32 étudiants bilingues (âge moyen = 23.17 ans, ET = 6.25 ans). La très forte corrélation entre les scores obtenus aux deux versions (r = .87, p = .000) plaide en faveur de la qualité de l’adaptation française de l’échelle.

Participants. Cette première étude repose sur un échantillon de convenance de 323 participants majoritairement étudiants (88%), dont 203 femmes. Leur âge moyen était de 23.31 ans (écart type = 7.68 ans). Les participants, qui étaient tous des volontaires ont été approchés soit directement sur le campus universitaire de Lettres et Sciences Humaines, soit par l’intermédiaire de nos étudiants auxquels nous avions confié le questionnaire dans une enveloppe, afin de le faire remplir par leur entourage. Cette procédure nous a permis d’obtenir un taux de retour approchant les 60%.

Instruments de mesure. Outre la version française du FSA-R, les participants étaient invités à compléter les questionnaires suivants, dont l’utilisation servait à éprouver la validité de construit de la version française de la FSA-R.

La version française de version révisée de l’Aging Semantic Differential (ASD) (Rosencranz & McNevin, Reference Rosencranz and McNevin1969): nous avons utilisé dans cette recherche la version révisée de l’ASD (Intrieri, Von Eye, & Kelly, Reference Intrieri, Von Eye and Kelly1995), composée de 26 items bipolaires assortis chacun d’une échelle en sept niveaux mesurant les attitudes et les stéréotypes négatifs envers les personnes âgées. Un score élevé est indicatif d’une attitude négative envers les personnes âgées. La version traduite a été soumise, accompagnée de la version anglaise, au même échantillon ayant servi à tester la qualité de la version française de la FSA-R. La très forte corrélation des scores obtenus aux deux versions plaide en faveur de la qualité de notre adaptation (r = .89, p < .01). Intrieri et al. (Reference Intrieri, Von Eye and Kelly1995) avaient dégagé quatre facteurs : 1) Instrumentalité des personnes âgées, qui mesure la perception de l’adaptabilité, de la vitalité et de la capacité d’une personne âgée à poursuivre un but (exemple: Occupé-Oisif); 2) Autonomie des personnes âgées, qui évalue la participation sociale et la suffisance de soi chez les personnes âgées (exemple: Indépendante-Dépendante); 3) Acceptabilité des personnes âgées, qui renvoie à l’étendue avec laquelle une personne âgée se montre aimable et fait plaisir aux autres en société (exemple: Généreux-Egoïste); et 4) Intégrité des personnes âgée, qui évalue la perception du sens de la satisfaction personnelle chez les personnes âgées, ainsi que le fait d’être en paix avec soi même (exemple: Plein d’espoir–Abattu). Les coefficients alpha de Cronbach calculés à partir des scores de nos participants se sont révélés satisfaisants, aussi bien pour l’échelle globale (α = .90) que pour les quatre sous-échelles (Instrumentalité = .72, Autonomie = .74, Acceptabilité = .73, Intégrité = .75). Nous nous attendons ici à observer une relation positive entre les scores obtenus à l’ASD et ceux obtenus à la FSA-R.

La version française de l’Ambivalent Sexism Inventory (Glick & Fiske, Reference Glick and Fiske1996), validée par Dardenne, Delacollette, Grégoire, et Lecocq (2006), a été utilisée. Il s’agit d’une mesure comportant 22 items assortis chacun d’une échelle de réponse de type Likert en 6 points, évaluant deux aspects du sexisme : le sexisme hostile (antipathie sexiste, exemple d’item : « Les femmes sont trop rapidement offensées ») et le sexisme bienveillant (attitude subjectivement positive envers les femmes, exemple : « Lors d’une catastrophe, les femmes doivent être sauvées en premier »). Un score élevé est indicatif d’une vision sexiste axée sur le conflit homme/femme, et sur une certaine fragilité de cette dernière. Le coefficient alpha de Cronbach calculé à partir des scores de nos participants s’est révélé fort satisfaisant (α = 0, 89). Nous devrions ici nous attendre à observer une relation positive entre le sexisme et l’âgisme.

L’échelle de préjugés généralisés (EPG) de Dambrun et Guimond (2001) est composée de 15 items, assortis chacun d’une échelle de réponse de type Likert en 7 points évaluant les préjugées envers les étrangers, et plus particulièrement envers les maghrébins, ces derniers étant la principale cible des préjugés en France depuis plusieurs décennies (Pettigrew et al., Reference Pettigrew, Jackson, Ben Bricka, Meertens, Wagner and Zick1998). En voici deux items à titre d’illustration : «Les français sont prioritaires en matière d’emploi», et «On ne devrait pas accorder aussi facilement la nationalité française». Un score élevé indique que le sujet entretient des préjugés négatifs à l’égard du groupe cible. Le coefficient alpha calculé à partir des scores de nos participants s’est révélé fort satisfaisant (α = 0, 91). Nous devrions nous attendre à observer une relation positive entre le racisme et l’âgisme.

La désirabilité sociale a été évaluée par l’entremise du DS36 développé par Tournois, Mesnil, et Kop (2000). Il s’agit d’une échelle comportant 36 items assortis chacun d’une échelle de réponse de type Likert en 7 points, mesurant deux aspects de la désirabilité sociale: l’autoduperie, qui réfère au fait de se tromper soi même en toute bonne foi, de façon non intentionnelle (Exemple: «je suis toujours optimiste »), et l’hétéroduperie, qui réfère au fait de tromper autrui intentionnellement (exemple : «je dis toujours des choses favorables sur les autres»). Un score élevé indique une propension à se mentir à soi et aux autres. Les coefficients alpha calculés à partir des scores de nos participants se sont révélés fort satisfaisants, à savoir .86 pour l’autoduperie et .82 pour l’hétéroduperie.

Résultats

Fiabilité et analyse d’items de l’Echelle Révisée d’Agisme de Fraboni (FSA-R)

Nous avons utilisé le coefficient alpha de Cronbach avec une valeur seuil de .70 (DeVellis, Reference DeVellis2003), ainsi que la corrélation corrigée de l’item au score total avec une valeur supérieure à .35 pour examiner la qualité des items de la FSA-R. Nous noterons tout d’abord que le coefficient alpha, à savoir .80, s’est révélé fort satisfaisant. En revanche, sur les vingt trois items, nous pouvons en dénombrer huit dont la corrélation corrigée avec le score total était inférieur ou égale à .35. En outre, l’item 10 affichait une corrélation corrigée négative, et sa suppression avait pour effet d‘augmenter le coefficient alpha de 3 points. Ainsi, nous avons décidé d’éliminer ces neuf items, à savoir 1, 3, 7, 10, 11, 13, 15, 18 et 19. Le coefficient alpha obtenu avec les 14 items retenus s’en est trouvé amélioré de deux points (α = .82). Un examen attentif de ces items montre que certains peuvent prêter à discussion quant à leur valeur indicative de l’âgisme («Beaucoup de personnes âgées sont plus heureuses lorsqu’elles sont en compagnie de personnes de leur âge»), alors que d’autres souffrent, nous semble-t-il, de leur formulation trop directe («On ne peut espérer une conversation intéressante et complexe avec la plupart des personnes âgées »).

Stabilité temporelle

Un test-retest, sur une période de quatre semaines, a été effectué auprès d’un échantillon d’une trentaine d’étudiants (n = 32). La corrélation obtenue, à savoir .89, montre la très bonne stabilité temporelle des scores de cette échelle.

Validité de structure

Afin de vérifier la structure factorielle de le la FSA-R, nous avons opté pour une démarche confirmatoire avec modèles compétitifs, en vue de rechercher le modèle qui offre la meilleure adéquation avec nos données. Ainsi, deux modèles ont été spécifiés. Le premier (M1) correspond au modèle trifactoriel obtenu par Rupp et al. (Reference Rupp, Vodavovich and Crédé2005) incluant les 23 items, le second (M2) reprend les trois mêmes facteurs, mesurés cette fois-ci par les 14 items retenus à l’issue de notre analyse d’items.

Les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel Lisrel 8.51 (Jöreskog & Sörbom, 1993a) avec la méthode d’estimation du maximum de vraisemblance. Ce programme fournit un ensemble d’indices d’adéquation au modèle théorique. Cependant, nous n’avons utilisé que les plus recommandés (Hu & Bentler, Reference Hu and Bentler1999), à savoir le chi2, le Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) assorti de son intervalle de confiance, le Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) de Jöreskog et Sörbom (1993), et le Comparative Fit Index (CFI) de Bentler (Reference Bentler1990). Il convient de rappeler qu’un Chi2 non significatif (proche de zéro) indique un bon ajustement du modèle aux données. Toutefois, cette statistique étant sensible à la taille de l’échantillon, il est recommandé de recourir à d’autres indices d’adéquation tels que le RMSEA, LE CFI et l’AGFI. Nous rappelons qu’une valeur du RMSEA inférieure à .08 est indicative d’une bonne adéquation du modèle aux données (Browne & Cudeck, Reference Browne, Cudeck, Bollen and Long1993; McCallum, Browne, & Sugawara, Reference McCallum, Browne and Sugawara1996). Les valeurs de l’AGFI et du CFI varient de zéro (mauvaise adéquation) à 1 (adéquation parfaite), avec comme valeur seuil 0.90 pour accepter un modèle. Toutefois, Hu et Bentler (1999) suggèrent qu’un RMSEA « proche de » ou inférieur à 0.06, et assorti d’un CFI égal ou supérieur à 0.95, sont des bons indicateurs de l’ajustement d’un modèle.

Les résultats présentés dans le tableau 1 montrent que M2 ajuste mieux les données que M1. Toutefois, avec un RMSEA de .079 et un CFI de .93, ce modèle n’est toujours pas bien satisfaisant. Dans l’espoir de pouvoir améliorer l’adéquation globale des deux modèles en présence, nous avons fait appel aux indices de modification, qui nous ont suggéré d’autoriser la corrélation entre les erreurs de mesure de certains items, en l’occurrence entre les erreurs de l’item 3 et l’item 4, de l’item 5 et l’item 6 pour M1, et entre les erreurs de l’item 5 et l’item 6, et de l’item 16 (17) et l’item 19 (20) pour M2. Ces corrélations sont dues aux causes communes influençant les réponses à ces items, et dont ne peuvent rendre compte les facteurs au sein du modèle. Ces modifications ont grandement amélioré l’adéquation globale des deux modèles. Mais comme nous pouvons le voir dans le tableau, M2 semble mieux profiter des modifications. Avec un RMSEA égal à .051 et un CFI égal à .97, ce modèle modifié devient certes très satisfaisant. Toutefois, l’examen analytique de la solution montre que les corrélations entre les trois facteurs sont trop élevées (entre .81 et .96), laissant supposer l’éventualité d’un modèle unifactoriel. Un tel modèle, nommé M3, fut alors évalué et ensuite modifié. Bien que M3 modifié soit très satisfaisant, M2 modifié offre toujours la meilleure adéquation aux données. Etant donné qu’il est plus parcimonieux, il convient de le préférer aux autres modèles testés. Nous noterons que l’examen des estimés des paramètres de M1 modifié et M2 modifié révèle que toutes les saturations factorielles des deux modèles sont supérieures à .40 (valeur minimale conseillée par Ford, McCallum, & Tait, Reference Ford, McCallum and Tait1986). En revanche, sept saturations factorielles de M1 modifié sont inférieures à .40. La saturation de l’item 10 était même nulle. Ainsi, l’échelle définitive qui fera l’objet d’examen de validité comporte 14 items (nous l’appellerons FSA-14), répartis de la manière suivante : Stéréotypes (items 2, 4,14,21,22,23), Séparation (items 5,6,8,9,16) et Attitudes affectives (items 12, 17, 20). Nous pensons qu’étant donné les fortes corrélations entre les trois dimensions, il est préférable d’utiliser un score unique indiquant le degré d’âgisme du répondant. L’utilisation des trois dimensions dans le cadre d’un modèle structural avec variables latentes pourrait être envisagée.

Tableau 1 : Indices d’ajustement relatifs aux modèles de mesure du FSA-R testés dans l’étude 1

Notes

RMSEA = root mean squared error of approximation; CFI = comparative fix index;

AGFI = adjusted goodness of fit index ; M1 = modèle de Rupp et al. (Reference Rupp, Vodavovich and Crédé2005) ; M1 modifié = Modèle incluant deux corrélations entre les variances d’erreur : items 3 et 4 et items 5 et 6 ; M2 = Modèle incluant 14 items ; M2 modifié = Modèle incluant deux corrélations entre les variances d’erreur : items 5 et 6 et items 16 (17) et 19 (20); M3 = modèle unifactoriel avec 14 items ; M3 modifié = incluant deux corrélations entre les variances d’erreur : items 5 et 6 et items 16(17) et 19(20).

Validité de construit de la FSA-14

Les corrélations entre les scores obtenus à la FSA-14 et les mesures du sexisme, du racisme et le différenciateur sémantique du vieillissement sont à même de nous fournir quelques sérieux indicateurs sur la validité du construit de la FSA-14. Les résultats obtenus plaident en faveur de cette validité. Nous noterons, en effet, les liens positifs et statistiquement significatifs (à p < .01) entre l’âgisme et le différenciateur sémantique du vieillissement (r = .33), ainsi qu’entre l’âgisme et le sexisme (r = .33), de même qu’entre l’âgisme et le racisme (r = .26).

La FSA-14 et Désirabilité sociale

Nous pouvons remarquer ici que trois items semblent être entachés de désirabilité sociale. En effet, l’item 6 (« Je n’apprécie pas que les personnes âgées engagent la conversation avec moi ») affiche une corrélation faible mais significative, avec aussi bien l’hétéroduperie (r = .15, p < .05) que l’autoduperie (r = .13, p < .05), alors que les items 14 (« On ne devrait pas faire confiance à la plupart des personnes âgées pour s’occuper d’enfants ») et 23 (« Les personnes âgées se plaignent davantage que les autres ») affichent une corrélation faible mais significative (p < .05) avec l’hétéroduperie seulement (.13 et .12 respectivement).

Discussion

Cette étude avait pour principal objectif d’adapter et de valider l’échelle de l’âgisme de Fraboni (FSA, Fraboni et al., Reference Fraboni, Saltstone and Hugues1990), révisée récemment par Rupp et al. (Reference Rupp, Vodavovich and Crédé2005). Cette validation a porté sur une version française adaptée d’après une procédure de traduction à laquelle ont pris part des personnes bilingues, et incluant la participation à distance de Maryan Fraboni. Cette version a non seulement fait l’objet d’un test de clarté préalable, mais elle a de plus été administrée, assortie de sa version originale, à un échantillon d’étudiants en langue et littérature anglaises. La forte corrélation entre les scores obtenus aux deux versions nous conforte dans l’idée que l’adaptation française de l’échelle était de bonne qualité. Nous allons maintenant clarifier ses qualités psychométriques.

Tout d’abord, l’analyse d’items a révélé que sur les 23 items que compte l’échelle révisée, neuf n’offraient pas les qualités suffisantes pour prétendre être de bons indicateurs de l’âgisme. Nous avons donc décidé de les éliminer. Les 14 items retenus constituent une version appelée FSA-14. Ce sont les qualités psychométriques de cette version qui seront discutées. Pour commencer, il faut souligner sa très bonne cohérence interne et sa très satisfaisante stabilité temporelle. Quant à sa validité de construit, les résultats nous ont dévoilé des liens positifs entre les scores de l’âgisme et les scores obtenus au différenciateur sémantique du vieillissement, ainsi qu’entre les scores du sexisme et du racisme. Il reste à appréhender l’effet de chacun de ces préjugés sur l’âgisme. A cette fin, une analyse de régression multiple pas à pas a été réalisée avec les scores au FSA-14 comme critère, et les scores au sexisme, au racisme et au différenciateur sémantique du vieillissement comme prédicteurs. Les résultats ont montré que ces derniers avaient chacun un effet statistiquement significatif, et que la part de variance dont ils rendent compte était de 26% (R2 ajusté). Toutefois, une part importante était imputable au score obtenu au différenciateur sémantique du vieillissement (14%) et au sexisme (10%). Il est clair que si l’âgisme et le sexisme ne sont pas du racisme, ils en partagent un fond commun basé sur le rejet de l’autre.

La validité de structure est d’une importance capitale pour une mesure, puisque nous savons bien que la structure factorielle est avant tout la représentation d’une définition opérationnelle du construit, ainsi que du fondement théorique qui le sous-tend (Brown, Reference Brown2006). Par ailleurs, elle détermine la manière dont les scores seront utilisés: un score global, des sous-scores, ou les deux? Ainsi, nous avons soumis à l’épreuve des faits la structure factorielle du FSA-14. Il est évident que l’invariance d’un modèle de mesure selon les populations pourrait signifier la validité de la construction théorique dont il est la représentation empirique. En effet, une échelle est d’autant plus valide qu’elle convient à différents échantillons, car le pire scénario serait de se retrouver avec autant de modèles de mesure que d’échantillons. Les résultats de nos analyses factorielles confirmatoires ont démontré que la structure factorielle (avec trois facteurs corrélés) basée sur nos 14 items était meilleure que celle basée sur les 23 items de la version de Rupp et al. (Reference Rupp, Vodavovich and Crédé2005). Cependant, elle n’était pas très satisfaisante pour autant. En effet, une modification fut nécessaire pour atteindre un niveau d’adéquation statistique satisfaisant. Ainsi, nous avons été amenés à autoriser les corrélations entre les résidus d’erreurs de l’item 5 et l’item 6, et de l’item 17 et l’item 20. Cette initiative mérite une explication, car il ne suffit pas de modifier un modèle dans l’unique objectif d’améliorer son ajustement statistique (Rubio & Gillespie, Reference Rubio and Gillespie1995). Il est impératif de déterminer les raisons théoriques et psychométriques qui justifient ces modifications. Il est évident que les corrélations entre les erreurs de mesure signifient que ces mesures (indicateurs) partagent les mêmes sources de variations inconnues que celles dont rend compte le facteur auquel elles sont reliées. Elles sont parfois dues simplement à la redondance des items. Nous pouvons aisément admettre, en effet, que lorsque l’on trouve au sein d’une échelle deux items similaires, la réponse à l’un pourrait affecter la réponse à l’autre, ce qui constitue une source d’erreur (Rubio & Gillespie, Reference Rubio and Gillespie1995). L’examen des items dont les erreurs de mesure ont été autorisées à corréler laisse à penser que ces corrélations expriment plutôt des effets instrumentaux imputables à leur redondance. Nous remarquerons, en effet, la frappante ressemblance entre l’item 16 «La plupart des personnes âgées sont d’agréable compagnie » et l’item 19 «La plupart des personnes âgées sont intéressantes car chacune possède sa propre identité». Toutefois, la structure à trois facteurs corrélés est problématique, car ces corrélations se sont révélées trop fortes, laissant alors supposer une structure unifactorielle. En effet, bien que cette dernière soit statistiquement un peu moins satisfaisante que la structure trifactorielle, nous estimons qu’il est préférable d’utiliser un score global, comme l’avait suggéré Fraboni et al. (Reference Fraboni, Saltstone and Hugues1990) pour sa version originale, en opposition à Rupp et al. qui conseillaient, suite à leur analyse, l’emploi de trois sous scores d’âgisme.

Nous noterons enfin que trois items se sont révélés être entachés de désirabilité sociale. Ce résultat prouve les limites des mesures auto-rapportées des stéréotypes, des attitudes et des préjugés. Sans pour autant mettre en doute les bonnes qualités psychométriques d’ensemble de la FSA-14, il convient d’être prudent quant à l’utilisation de ce type de mesure. Des mesures indirectes devraient être développées.

Etude 2

La présente étude a pour objectif de soumettre à l’épreuve des faits un modèle structural mettant en jeu l’âgisme et le « Big Three », à savoir l’empathie, l’orientation à la dominance sociale, et le dogmatisme, sous le contrôle du sexe et de l’âge des participants. Ce modèle, présenté dans la figure 1, expose l’hypothèse selon laquelle le dogmatisme et l’orientation à la dominance sociale jouent un rôle médiateur entre l’empathie et l’âgisme, en tant que variable dépendante ultime (outcome). Il a été démontré que l’âge chronologique est impliqué dans les attitudes à l’égard du vieillissement (Anantharaman, Reference Anantharaman1979; Bell & Stanfield, Reference Bell and Stanfield1973a, Reference Bell and Stanfield1973b; Berg & Sterberg, Reference Berg and Sterberg1992; Erber, Reference Erber1989; Finkelstein, Burke, & Raju, Reference Finkelstein, Burke and Raju1995; Hummert, Reference Hummert, Hummert, Wiemann and Nussbaum1994; Hummert, Gartska, O’Brien, Greenwald, & Mellott, Reference Hummert, Gartska, O’Brien, Greenwald and Mellott2002; Hummert, Garstka, & Shaner, 1997; Hummert, Garstka, Shaner, & Strahm, Reference Hummert, Garstka, Shaner and Strahm1995; Kite, Stockdale, Whitley, & Johnson, Reference Kite, Stockdale, Whitley and Johnson2005; Kogan, Reference Kogan1961; Kogan & Shelton, Reference Kogan and Shelton1962; Rupp et al., Reference Rupp, Vodavovich and Crédé2005) et que le sexe intervient dans les préjugés généralisés (Bäckström & Björklund, Reference Bäckström and Björklund2007). En effet, les hommes entretiennent davantage de préjugés généralisés que les femmes. De même, les jeunes affichent plus d’attitudes négatives à l’égard du vieillissement que les moins jeunes.

Figure 1 : Modèle structural final de la médiation entre l’empathie et l’âgisme

Notes : les indices sont significatifs à p < .05 ; * = non significatif ; EMP = empathie ; ODS = orientation à la dominance sociale ; IA = intolérance autoritaire ; sexe : 1 = homme, 2 = femme.

Par manque de place, ni les indicateurs des variables latentes ni les variables résiduelles ne sont représentées dans cette figure.

Plusieurs procédures ont été proposées dans le but d’évaluer l’effet médiateur (effet indirect) d’une variable (MacKinnon, Reference MacKinnon2008; MacKinnon, Lockwood, Hoffmann, West, & Sheets, Reference MacKinnon, Lockwood, Hoffmann, West and Sheets2002). Bien qu’utilisées dans le cadre de modèles à médiateur unique, certaines procédures conviennent aussi aux modèles à médiateurs multiples (MacKinnon, Reference MacKinnon2008; Preacher & Hayes, Reference Preacher and Hayes2008). Nous pouvons citer la procédure d’étapes causales proposées par Baron et Kenny (1986), celle du produit des coefficients, de la distribution du produit de deux variables aléatoires, et enfin la procédure de rééchantillonnage (Bootstrap). Contrairement aux autres procédures, cette dernière n’exige ni une distribution multivariée normale, ni un large échantillon. En outre, Shrout et Bolger (2002) font valoir que cette procédure peut être utilisée pour tester des modèles à médiateurs multiples. MacKinnon, Lockwood, e Williams (2004) estiment qu’elle produit des résultats (intervalles de confiance) plus précis qu’avec les autres procédures. Le principe de cette procédure est simple (MacKinnon, Reference MacKinnon2008). Un certain nombre d’échantillons (fixé par le chercheur) sont générés aléatoirement avec remplacement à partir de l’échantillon initial considéré comme la population. Chaque échantillon généré contient le même nombre d’observations que l’échantillon initial. Il y aura ensuite autant d’estimations du modèle que d’échantillons générés. Une moyenne des estimations de chaque paramètre du modèle est calculée et assortie d’un intervalle de confiance (CI). Une estimation (effet indirect par exemple) est significative à .05 si son intervalle de confiance à 95% (95% CI) ne comporte pas de valeur nulle (voir Preacher & Hayes, Reference Preacher and Hayes2008).

Méthode

Participants

Cette deuxième étude repose sur un échantillon de convenance regroupant 284 personnes âgées entre 17 et 74 ans (moyenne = 30.35 ans, ET = 13.58 ans), dont 52 % d’étudiants, et composé de 185 femmes et 99 hommes. Les personnes interrogées ont participé volontairement à l’étude et ont toutes été informées du caractère anonyme des questionnaires.

Les étudiants ont été approchés sur le campus Lettres et Sciences humaines de notre université. Les autres (48%) l’étaient par l’entremise de nos étudiants auxquels nous avions confié le questionnaire sous pli, afin de le faire remplir par leur entourage. Cette procédure nous à permis d’obtenir un taux de retour approchant les 75%.

Instruments de mesure

L’échelle d’âgisme de Fraboni révisée-version courte (FSA-14). Nous avons utilisé ici la FSA-14 validée dans notre première étude. Pour chaque item, les répondants expriment leur degré d’accord à l’aide d’une échelle de type Likert en cinq points.

Nous avons procédé à une contre-validation de la structure factorielle de cette version courte. A cette fin, une analyse factorielle confirmatoire a été réalisée pour tester deux modèles: un modèle monofactoriel et un modèle à trois facteurs corrélés, à savoir Stéréotypes, Séparation et Attitudes affectives. Les résultats montrent que le modèle trifactoriel (CFI = .92, RMSEA = .079 [90% CI : .066–.092]) ajuste mieux les données que le modèle monofactoriel (CFI = .90, RMSEA = .089 [90% CI = .077–.101]). Toutefois, le fait d’autoriser, comme pour la première étude, les erreurs de mesure de l’item 5 et de l’item 6 à covarier, a permis d’améliorer considérablement l’ajustement des deux modèles, donnant toujours un avantage au modèle à trois facteurs corrélés, comme en témoignent les indices d’adéquation globale (CFI = .96 et RMSA = .059 (.045-.073) vs CFI = .94, RMSEA = .070 (.057-.083) pour le modèle unifactoriel). Nous noterons par ailleurs que les valeurs des saturations factorielles s’échelonnent de .57 à .79. L’examen de la corrélation multiple au carré de chaque item montre l’existence d’une forte corrélation des items à leurs facteurs respectifs (tous les R2 étaient supérieurs à .30). Le coefficient Alpha obtenu à partir des scores de nos participants s’est révélé fort satisfaisant, à savoir .91.

L’échelle d’orientation à la dominance sociale (ODS). Cette échelle, initialement développée par Pratto et al. en 1994, mesure l’Orientation à la Dominance Sociale telle que décrite dans la théorie de la dominance sociale de Sidanius et Pratto (1999). Elle évalue globalement une attitude favorable ou non envers les relations hiérarchiques et la domination des groupes dits inférieurs par les groupes dits supérieurs. La version francophone validée par Duarte et al. (Reference Duarte, Dambrun and Guimond2004) se compose de 16 items, assortis chacun d’une échelle de réponse de type Likert en 7 points. Elle se décompose en deux dimensions : Dominance basée sur des Groupes (exemple « Les groupes inférieurs devraient rester à leur place ») et Opposition à l’Egalité (exemple «Ce serait bien si les groupes pouvaient être égaux » item inversé). Un score élevé indique une attitude favorable à la domination de certains groupes sur d’autres, ainsi qu’aux relations hiérarchiques entre ces derniers. Le coefficient alpha calculé à partir des scores de nos participants s’est révélé fort satisfaisant, à savoir .90. Il est légèrement supérieur à celui obtenu par Duarte et al. à savoir .88.

L’échelle d’intolérance autoritaire envers l’outgroup. Il s’agit d’une échelle de dogmatisme développée par Rokeach (Reference Rokeach1960) rendant compte des aspects formels et structuraux du système de croyances d’une personne, sans tenir compte du contexte socio-idéologique. Nous avons utilisé la version française adaptée et validée par Dru (Reference Dru1998). Son travail de validation a permis de dégager deux facteurs nommés Croyance Activisme envers une Cause et Intolérance Autoritaire envers l’Outgroup. Nous avons choisi de ne conserver que ce dernier comme indicateur du dogmatisme. En effet, Dru (Reference Dru1998, Reference Dru2003) précise que le premier facteur correspondrait, et ce malgré la définition initiale du concept, à une dimension idéologique du dogmatisme (exemple « D’une manière générale, il vaut mieux mourir en se battant que se soumettre. »). Composée de huit items, assortis chacun d’une échelle de réponse à cinq points, la dimension Intolérance Autoritaire envers l’Outgroup (exemple « Certaines personnes peuvent m’être antipathiques à cause de leurs opinions ») est plus appropriée aux objectifs recherchés. Un score élevé indique une tendance comportementale autoritaire à l’égard de groupes différents de son groupe d’appartenance. L’alpha de Cronbach calculé à partir des scores de nos participants est proche de celui obtenu par Dru (Reference Dru1998), puisqu’il s’élève à .69. Ce coefficient est assez satisfaisant, eu égard au nombre réduit d’item (Netemeyer, Bearden, & Sharma, Reference Netemeyer, Bearden and Sharma2003; Streiner, Reference Streiner2003). Pour les besoins de notre modèle structural, nous avons parcellisé les items et créé deux indicateurs pour la variable latente «dogmatisme ». Pour ce faire, nous avons suivi les recommandations de Russell, Kahn, Spoth, et Altmaier (1998) qui consistaient à ordonner les items en fonction de leur saturation factorielle obtenue à la suite d’une analyse factorielle (maximum de vraisemblance pour un facteur unique), et à les répartir ensuite en deux parcelles comme suit: l’item ayant la plus forte saturation, ainsi que celui ayant la plus faible, sont affectés à une parcelle, l’item classé second et celui classé avant-dernier sont affectés à une autre parcelle, et ainsi de suite. Cette procédure a l’avantage de permettre d’obtenir deux parcelles équilibrées.

L’interpersonal reactivity Index (IRI) de Davis ( Reference Davis1980, Reference Davis1983). L’Interpersonal Reactivity Index (IRI), développé par Davis (Reference Davis1980, Reference Davis1983), a été choisi pour mesurer l’empathie. De nombreuses conceptions des mesures d’empathie ont été mises en place, certaines se focalisant sur l’aspect cognitif et d’autres sur l’aspect affectif (Caruso & Mayer, Reference Caruso and Mayer1998; Favre, Joly, Reynaud, & Salvador, Reference Favre, Joly, Reynaud and Salvador2005). L’IRI présente l’avantage d’être une échelle multidimensionnelle évaluant à la fois les composantes affectives et cognitives de l’empathie au travers de 28 items, assortis chacun d’une échelle de réponse en 5 points. Nous avons utilisé une version française traduite par Saroglou, Pichon, Trompette, Verschueren, et Dernelle (2005). Nous avons jugé nécessaire d’améliorer cette traduction. Pour ce faire, nous l’avons soumise, accompagnée de deux autres traductions effectuées par des personnes bilingues, à un comité qui en a sélectionnés les items définitifs (voir Vallerand, Reference Vallerand1989). Initialement, la version utilisée par Saroglou et al. (Reference Saroglou, Pichon, Trompette, Verschueren and Dernelle2005) ne comprend que trois des quatre dimensions dégagées par Davis (Reference Davis1980, Reference Davis1893). En effet, ces auteurs ont jugé pertinent de ne pas retenir le facteur Fantasy mesurant la tendance à se transposer aux émotions et ressentis de personnages de livres, films ou jeux (Davis, Reference Davis1983), représentant un aspect peu informatif dans le cadre d’études sur les préjugés. Nous souscrivons à cette idée. La version retenue de l’IRI comporte donc 21 items mesurant les trois dimensions considérées comme étant des aspects importants de l’empathie (Davis, Reference Davis1983). La première, d’ordre cognitif et nommée Perspective-Taking (PT) mesure la tendance spontanée à adopter le point de vue des autres (exemple « Je trouve parfois difficile de voir les choses du point de vue des autres »). La seconde dimension, d’ordre émotionnel, se nomme Empathic Concern (EC) et renvoie au fait de développer de la sympathie envers les individus moins chanceux que soi (exemple «Je suis souvent touché et concerné par les événements dont je suis témoin»). La troisième dimension, nommée Personal Distress (PD), mesure la tendance des émotions orientées vers soi et relatives à une anxiété personnelle dans le cadre de tensions interpersonnelles (exemple «Lorsque je vois quelqu’un qui a vraiment besoin de secours, je perds mes moyens»).

Afin d’examiner les qualités psychométriques de l’IRI auprès d’un échantillon français, nous avons utilisé, comme dans notre première étude avec le FSA-R, la corrélation corrigée de l’item au score total avec une valeur supérieure à .35 comme critère d’acceptabilité de l’item. Six items ne remplissaient pas ce critère, et leur suppression avait amélioré la consistance interne de la mesure (α = .86). Les items restants avaient fait l’objet d’une analyse factorielle (extraction par la méthode des axes principaux avec rotation oblique). La meilleure solution obtenue ici correspond à une solution à trois facteurs. N’ont été retenus que les items dont la saturation sur le facteur était égale ou supérieure à .40. Le premier facteur, composé des items 1, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, correspond au facteur de Davis (Reference Davis1980, Reference Davis1983) Empathic Concern, et obtient un alpha de Cronbach de .85. Le second facteur, correspondant à Personal Distress, regroupe les items 4, 7, 12, 20 (alpha = .74). Enfin, la troisième dimension (items 11, 19, 21) renvoyant à Perspective-Taking affiche un alpha de .60. Un score élevé à cette échelle traduit une capacité générale à faire preuve d’empathie.

Résultat

Statistiques descriptives

Une analyse de variance (ANOVA) a été réalisée afin de vérifier s’il y avait des différences significatives entre les hommes et les femmes au niveau des mesures utilisées dans notre étude (trois sous-échelles de l’âgisme, trois sous-échelles de l’empathie, deux sous-échelles du dogmatisme et deux sous-échelles de l’orientation à la dominance sociale). Les résultats révèlent des différences significatives (à p < .001) au niveau de toutes ces mesures. Les hommes obtiennent des scores plus élevés que les femmes en dogmatisme, en dominance sociale et en âgisme. Les femmes affichent des scores plus élevés que les hommes en empathie.

Les moyennes, les écarts-types, ainsi que les corrélations entre ces variables, sont synthétisés dans le tableau 2. On notera que l’âge est corrélé positivement avec deux dimensions de l’empathie, et négativement avec les trois dimensions de l’âgisme. Le sexe est corrélé négativement avec l’orientation à la dominance sociale, avec le dogmatisme et avec l’âgisme, et positivement avec l’empathie. Ces résultats vont dans le sens des différences observées au niveau des moyennes à travers l’ANOVA. On notera enfin que les trois sous-échelles de l’âgisme sont reliées à toutes les autres mesures de l’étude.

Tableau 2 : Moyenne (M), écart type (EC) et corrélations entre les mesures utilisées dans l’étude 2

Notes

N = 284 ; **p < .001 ; *p < .05 ; Codage Sexe = homme (1) et femme (2) ; Sep = Séparation ; Sté = Stéréotype ; Aff = Attitudes affectives ; PT = Perspective-Taking ; EC = Empathic Concern ; PD = Personal Distress ; IA1 = Intolérance Autoritaire parcelle1 ; IA2 Intolérance Autoritaire parcelle2 ; DG = Dominance Basée sur des Groupes ; OE = Opposition à l’Egalité ; Sexe : homme = 1, femme = 2.

Modèle de mesure

Conformément aux recommandations de Anderson et Gerbing (1988), nous avons opté pour la procédure en deux étapes consistant à commencer par évaluer le modèle de mesure, afin d’en établir la validité avant de tester le modèle structural de la médiation. Ainsi, une analyse factorielle confirmatoire, incluant cinq variables latentes (âge, le sexe, l’orientation à la dominance sociale, le dogmatisme, l’empathie et l’âgisme)Footnote 3, a été réalisée à l’aide du logiciel Amos 6.00 en utilisant la méthode d’estimation du maximum de vraisemblance. Avec un Chi2 (40, N = 284) = 117.26, p = .000, un CFI = .95 et un RMSEA = .083 (90% CI : .066-.10), ce modèle de mesure n’était pas très satisfaisant. Ainsi, nous avons fait appel aux indices de modification dans l’espoir de pouvoir en améliorer l’adéquation globale. En effet, le fait de libérer les corrélations entre les erreurs de mesure des deux sous-échelles du FSA (Stéréotypes et Attitudes affectives) et de deux des sous-échelles de l’empathie a considérablement amélioré l’ajustement du modèle, comme en témoignent les résultats suivants : Chi2 (38, N = 284) = 101.84, p = .000 ; CFI = .96, RMSEA = .077 (90% CI : .059–.095). Ces modifications seront maintenues et introduites lors de l’évaluation du modèle structural. Il est à noter que toutes les saturations factorielles étaient significatives (p < .001) (voir tableau 3). Nous remarquerons, en examinant la matrice de corrélations entre les variables latentes (Tableau 4), qu’aucune n’atteint la valeur absolue de .85, indiquant la présence d’une certaine multicollinéarité (Kline, Reference Kline1998). Nous pouvons y lire, en effet, que l’âge ne corrèle ni avec le dogmatisme ni avec l’orientation à la dominance sociale. En revanche, le sexe corrèle négativement avec l’âgisme (−.41, p < .001), le dogmatisme (−.31, p < .001) et l’orientation à la dominance sociale (−.40, p < .001), mais corrèle positivement avec l’empathie (.34, p < .001). L’âgisme est corrélé avec toutes les autres variables: négativement avec l’âge (−.27, p < .001), le sexe (−.41, p < .001) et l’empathie (−.80, p < .001), et positivement avec le dogmatisme (.69, p < .001) et l’orientation à la dominance sociale (.75, p < .001).

Tableau 3 : Saturations factorielles du modèle de mesure de l’étude 2

Note

N = 284. Toutes les saturations sont significatives à p < .001.

Tableau 4 : Matrice des corrélations entre les variables latentes du modèle de mesure de l’étude 2

Note

N = 284

** p < .001

* p < .05

Codage Sexe = homme (1) et femme (2)

Modèle structural : tests des effets indirects

Le modèle structural (Figure 1) a été évalué à l’aide du Logiciel Amos 6.0 en utilisant la méthode d’estimation du maximum de vraisemblance. Etant donnée l’absence de corrélation entre l’âge et le dogmatisme, ainsi qu’entre l’âge et l’orientation à la dominance sociale (voir tableau 3), nous avons éliminé les effets directs de la première variable sur ces dernières. Ceci a l’avantage de rendre le modèle plus parcimonieux. Les résultats obtenus, à savoir un Chi2 (44, N = 284) = 123.68, p = .000, un CFI = .95 et un RMSEA = .080 (90% CI : .064–.097), plaident en faveur d’un ajustement satisfaisant du modèle aux données. Toutefois, afin de pouvoir l’améliorer, nous avons recouru aux indices de modification qui nous ont suggéré de libérer l’effet direct du sexe sur l’orientation à la dominance sociale. Les résultats obtenus montrent une amélioration de l’adéquation du modèle aux données : Chi2 (43, N = 284) = 117.76, p = .000, CFI = .95, RMSEA = .078 (90% CI = .062-.095). Tous les effets directs et indirects se sont révélés statistiquement significatifs, suggérant ainsi l’existence d’une médiation partielle. Toutefois, pour en affirmer l’existence, il est recommandé de comparer ce modèle de la médiation partielle à un modèle de la médiation totale qui fait l’hypothèse de l’absence d’effet direct de l’empathie sur l’âgisme. Les résultats de ce modèle, à savoir un Chi2 (44, N = 284) = 124.58, p = 000 ; CFI = .95, RMSEA = .080 (90% CI : .064–.097), montrent que l’élimination de l’effet direct de l’empathie sur l’âgisme détériore l’adéquation du modèle. En effet, le ΔX2 (1, N = 284) = 6.82, p < .05) montre qu’il y a une différence significative entre les deux modèles. En effet, celui de la médiation totale peut être rejeté. Nous noterons ici les effets négatifs de l’empathie (β = −.32, p = .001), de l’âge (β = −.16, p = .01) et du sexe (β = −.10, p = .02), ainsi que les effets positifs de l’orientation à la dominance sociale (β = .29, p = .005) et le dogmatisme (β = .26, p = .005) sur l’âgisme (voir figure 1).

Procédure de rééchantillonnage (Bootstrap Procedure): tests de significativité des effets indirects

Les résultats de la procédure Bootstrap pour le modèle de la médiation partielle (n = 1000)Footnote 4 apportent une confirmation à la significativité des effets indirects. En effet, l’effet indirect de l’empathie sur l’âgisme s’est révélé statistiquement significatif (b = −.945 [95% CI : −1.58, −.496], β = (−.78 × .29) (représentant l’effet indirect via l’orientation à la dominance sociale) + (−.67 × .26) (représentant l’effet indirect via le dogmatisme) = −.39, p = .001). L’effet direct de l’empathie sur l’âgisme s’est avéré lui aussi statistiquement significatif (b = −.762 [95% CI : −1.42, −.150, p = .02], β = −.32). L’effet direct de l’âge s’est révélé lui aussi statistiquement significatif ((b = −.050 [95% CI : −.074, −.025, p = .002], β = −.16, p = .003). Il en est de même concernant l’effet direct du sexe sur l’âgisme (b = −.886 [95% CI = −1.71–.043], β = −.10, p = .041). Nous notons enfin que l’effet total s’élève à .71 et que 73% de la variance de l’âgisme sont expliqués par les autres variables du modèle (R2 = .73 [95%CI : .581–.814], p = .008).

Discussion

Cette étude avait pour objectif de soumettre à l’épreuve des faits un modèle structural faisant l’hypothèse que l’effet direct de l’empathie sur l’âgisme est médiatisé aussi bien par le dogmatisme que par l’orientation à la dominance sociale. L’âge et le sexe avaient servi de variables contrôles puisque leurs effets, aussi bien sur l’âgisme que sur les préjugés généralisés, ont été démontrés dans plusieurs études. Par ailleurs, nos résultats confirment celles-ci. En effet, les femmes font preuve de moins d’âgisme que les hommes, et l’avancement en âge diminue la propension à l’âgisme. L’âge et le sexe sont considérés ici comme variables de confusion « Confounding variables », dont le lien avec les variables du modèle en modifie ou en accentue les relations. Ainsi, contrôler ces variables, qui peuvent covarier avec les variables indépendantes du modèle, permet d’obtenir des estimations non faussées (MacKinnon, Krull, & Lockwood, Reference MacKinnon, Krull and Lockwood2000). Tout en contrôlant l’âge et le sexe, ainsi que le dogmatisme et l’orientation à la dominance sociale, l’effet direct de l’empathie sur l’âgisme s’est révélé statistiquement significatif. Comme nous pouvions nous y attendre, cet effet était négatif, c’est-à-dire que plus nous entretenons de l’empathie en tant que trait de personnalité, et moins nous sommes enclins à afficher des préjugés négatifs à l’égard des personnes âgées. Ce résultat va dans le sens de ceux relatifs aux préjugés généralisés. L’effet indirect de l’empathie sur l’âgisme, par l’entremise du dogmatisme et de l’orientation à la dominance sociale, est lui aussi statistiquement significatif. Ceci confirme l’effet médiateur de ces dernières variables. Cet effet est lui aussi négatif; ainsi, nous pouvons affirmer que le dogmatisme et l’orientation à la dominance sociale n’avaient pas eu un effet suppressif. Selon MacKinnon et al. (Reference MacKinnon, Krull and Lockwood2000), c’est le signe et l’amplitude de l’effet total et de l’effet direct qui indiquent l’absence ou la présence d’une suppression. Ainsi, si les deux effets vont dans le même sens (négatif ou positif), un effet direct plus faible que l’effet total est indicatif, comme c’est le cas dans notre modèle, de la présence d’une médiation, alors que l’inverse est indicatif de la présence d’une suppression. Selon Conger (Reference Conger1974), est considérée comme suppressive toute variable qui augmente la valeur prédictive d’une (ou plusieurs) autre(s) variable(s) lorsqu’elle est introduite dans un modèle de régression. Autrement dit, il y a un effet suppressif lorsque la magnitude de l’effet d’une variable indépendante sur une variable dépendante augmente par le simple fait d’introduire une troisième variable (Cheung & Lau, Reference Cheung and Lau2008).

Nos résultats plaident en faveur d’un effet négatif direct de l’empathie sur l’âgisme. Ils montrent aussi que cet effet négatif est médiatisé par le dogmatisme et l’orientation à la dominance sociale, qui exercent un effet positif sur l’âgisme. Le dogmatisme augmente donc la propension à l’âgisme. Plus on affiche une orientation à la dominance sociale, et plus on est enclin à entretenir des préjugés négatifs à l’égard des personnes âgées. Ces résultats vont dans le sens de ceux relatifs aux préjugés généralisés (Bäckström & Björklund, Reference Bäckström and Björklund2007; McFarland, Reference McFarland2001). Toutefois, la dimension «groupale» de l’orientation à la dominance sociale mérite d’être étudiée. Il faudrait envisager et soumettre à l’épreuve des faits un modèle incluant aussi bien l’effet de la dimension « groupale » de l’ODS que sa dimension « trait de personnalité » sur l’âgisme.

Conclusion générale

L’âgisme est un mécanisme psychosocial engendré par la perception, consciente ou non, des qualités intrinsèques d’un individu (ou d’un groupe) en lien avec son âge. Il s’exprime de manière individuelle ou collective, explicite et/ou implicite par l’entremise de comportements discriminatoires, de stéréotypes et de préjugés très généralement négatifs. De plus, compte-tenu du vieillissement de la population et de l’augmentation de l’espérance de vie dans les sociétés occidentales, il risque de devenir un champ d’investigation incontournable en psycho-socio-gérontologie. Notre recherche s’inscrit pleinement dans ce champ, dont l’objectif est de comprendre l’âgisme afin de pouvoir le prévenir et le combattre. N’est-il pas considéré comme un «mal psychosocial» par Palmore (Reference Palmore2004) ? Mais avant de récapituler nos principaux résultats, il convient de noter qu’ils comportent des limites liées aussi bien à la non-représentativité de nos échantillons qu’à l’utilisation de mesures auto-rapportées.

La Fraboni Scale of Ageism (FSA) (Fraboni et al., Reference Fraboni, Saltstone and Hugues1990) a été construite pour mesurer le concept d’âgisme tel que défini par Butler en 1978, en s’appuyant sur les principales dimensions des préjugés définies par Allport (Reference Allport1954). Une version révisée de cette échelle a été proposée récemment par Rupp et al. (Reference Rupp, Vodavovich and Crédé2005). En l’absence de mesures françaises de l’âgisme, nous avons jugé utile d’adapter et de valider cette échelle dont nous avons besoin pour, entre autres, tester des modèles explicatifs. Notre première étude avait permis d’obtenir une version de la Fraboni Scale of Ageism comprenant 14 items (appelée FSA-14) dont les qualités psychométriques se sont révélées fort satisfaisantes. Outre leur stabilité temporelle, les scores obtenus avec cette version ont démontré une bonne cohérence interne et une excellente validité de construit. Celle-ci a confirmé l’appartenance de l’âgisme à un système global d’intolérance, comme l’avaient déjà montré Aosved et Long (2006), dans lequel les corrélations entre les différentes mesures de préjugés sont significatives mais témoignent de construits distincts. Quant à la structure factorielle, nos analyses confirmatoires ont démontré qu’une conception à trois facteurs en corrélation (Stéréotypes, Séparation et Attitudes affectives) apparaît comme étant la représentation la plus plausible de l’échelle. Toutefois, les très fortes corrélations entre ces trois dimensions nous incitent à privilégier l’utilisation d’un score global, sans exclure la possibilité de leur utilisation dans le cadre de modèles structuraux avec variables latentes.

D’ailleurs, notre seconde étude avait permis de soumettre à l’épreuve des faits un modèle structural avec variables latentes faisant l’hypothèse que le dogmatisme et l’orientation à la dominance sociale jouent un rôle médiateur entre l’empathie et l’âgisme. Les trois premières variables constituent le «Big Three» dont nous connaissons désormais l’implication dans les préjugés généralisés. Nos résultats plaident en faveur du modèle de la médiatisation partielle, qui montre que l’empathie exerce sur l’âgisme un effet aussi bien direct qu’indirect, par l’entremise du dogmatisme et de l’orientation à la dominance sociale. Ces résultats montrent que ce qui vaut pour les préjugés généralisés pourrait valoir pour l’âgisme. Ils confortent l’idée selon laquelle l’âgisme fait partie de la famille des préjugés, et que celui-ci est «un mal psychosocial » dont il ne faut guère sous-estimer les conséquences. Il convient de rappeler, pour finir, qu’un modèle n’est qu’une représentation simplifiée et réductrice d’une réalité qui est autrement plus complexe. En outre, un modèle qui ajuste bien les données n’offre qu’une approximation de la réalité. Par conséquent, une contre-validation ainsi que d’autres modèles seront nécessaires afin de mieux cerner la nature profonde de l’âgisme et de le combattre. Enfin, il est loisible de croire que l’échelle que nous venons d’adapter pourrait concourir à promouvoir la recherche sur l’âgisme. Toutefois, il nous faut rappeler que la quasi totalité des mesures explicites, et plus particulièrement celles évaluant les préjugés, est souvent influencée par la désirabilité sociale. Ainsi, il serait judicieux de les compléter par des mesures indirectes opérant sous le seuil de conscience du sujet (Blaison, Chassard, Kop, & Gana, Reference Blaison, Chassard, Kop and Gana2006; Fazio & Olson, Reference Fazio and Olson2003; Greenwald & Banaji, Reference Greenwald and Banaji1995) tels que l’Implicit Association Test (IAT, Greenwald, McGhee, & Schwartz, Reference Greenwald, McGhee and Schwartz1998) pour des évaluations relatives, ou le Single Category Implicit Association Test (SC-IAT, Karpinski & Steinman, Reference Karpinski and Steinman2006) pour des évaluations plus absolues.

Annexe : Les items de la FSA-R et de la FSA-14

Notes

Footnote (I) = items à inverser ; * = items retenus pour la FSA-14.