A comienzos del segundo milenio dC se gestaron importantes transformaciones sociales en los Andes del sur, evidenciadas en un proceso prolongado de reestructuración demográfica, con tendencia al desarrollo de poblados concentrados, en muchos casos con atributos defensivos, que es una de las manifestaciones más impactantes de los cambios generales en el orden político. Paralelamente se aprecia una tendencia de innovaciones plasmadas en diversidad de materiales, como las alfarerías, los textiles, el arte rupestre o la metalurgia, con perfiles tecnológicos y simbólicos novedosos que denotan una redefinición de los cánones estéticos. Estos cambios se consideran de modo conjunto para plantear una nueva época en la historia de los pueblos andinos, denominada período Intermedio Tardío (también período Tardío o de los desarrollos regionales en el Noroeste argentino o NOA). Los escenarios sociales a inicios de este período, en su diversidad y complejidad, continúan desafiando nuestra comprensión. Un aspecto básico para el análisis histórico, como es el encuadre temporal de los procesos de cambio y sus matices regionales, necesita ser actualizado para lograr mayor precisión. En esta línea, nuestro trabajo analiza los fechados radiocarbónicos disponibles y conjuga diferentes escalas de análisis espacial para mejorar la resolución temporal de tres grupos de estilos alfareros tardíos preincaicos en el área valliserrana del NOA: San José, Hualfín y Molinos.

Desde un enfoque contextual, lograr una ubicación precisa del lapso de producción de los estilos diagnósticos señalados es un objetivo relevante. Un conocimiento de grano fino sobre la cronología de los estilos —en nuestro caso trabajamos con alfarerías, uno de los materiales arqueológicos que mejor se ha preservado en los valles semiáridos— es un punto de partida necesario para evaluar los ritmos y los pulsos de cambio y estabilización estilística. Este conocimiento contribuye a darle mayor confiabilidad a los estilos cerámicos como marcadores cronológicos en contextos para los cuales no se dispone de fechados absolutos. Existe una tendencia general en la arqueología regional a utilizar las categorías estilísticas según el valor cronológico que se les asignó al definirlas, tal vez hace varias décadas. Es necesario realizar ejercicios de reevaluación periódica, tanto de las categorías tipológicas, como de sus valoraciones temporales a la luz de la información que se suma con cada nueva investigación. Estos estudios de síntesis analizan en detalle contextos específicos, pero deben alcanzar una escala regional, en donde se incluyan datos de la mayor variedad de sitios posible, tanto funerarios como habitacionales, teniendo en cuenta que las diferentes pautas de uso y descarte de los objetos pueden incidir en su evaluación temporal. La combinación del estudio tipológico con la revisión de los fechados radiocarbónicos es un método relativamente económico que se puede replicar en otros escenarios espaciales y temporales. Su aplicación sistemática a otros casos seleccionados para el ámbito surandino en la época que nos ocupa puede contribuir a comprender el modo en el que los procesos locales en su singularidad acompañaron o se separaron de los procesos de cambio social macrorregionales.

El desafío de la ubicación temporal de las alfarerías San José, Hualfín y Molinos del área valliserrana del NOA

En la arqueología del NOA el estudio de estilos alfareros, principalmente de contextos funerarios, ha sido importante para la construcción de secuencias regionales. Alberto Rex González, quien desarrolló esquemas de periodificación cultural para el área valliserrana desde la década de 1950, definió las culturas Hualfín (valle de Hualfín) y San José (valle de Yocavil y Calchaquí) y las situó en los inicios del período Tardío, luego de la desaparición de la cultura Aguada. En este esquema, la cultura Hualfín es sucedida por la cultura Belén, mientras que la cultura San José es sucedida por la cultura Santa María, desarrollos que posteriormente toman contacto con el imperio incaico en su expansión por el Collasuyu (Cigliano Reference Cigliano1958; González Reference González1950-1955). Las tipologías culturales han dado paso a una visión procesual de las historias locales, no obstante las categorías continúan vigentes para la clasificación de los estilos alfareros.

En cuanto a la temporalidad o las fechas que delimitan este proceso, la mayoría de los autores retoma alguno de los rangos que planteó originalmente González: inicialmente para San José y Belén I (dentro de lo que incluyó a Hualfín), planteó una cronología en torno a 1100-1300 dC (González Reference González1957). Años más tarde, con nuevos fechados radiocarbónicos disponibles, retrajo la antigüedad al lapso 800-1100 dC (González y Cowgill Reference González and Cowgill1975) o 1000-1200 dC (González y Pérez Reference González and Pérez1972). Más adelante, destacando las semejanzas en la producción de los conjuntos alfareros, definió una espacialidad continua para las culturas de época Tardía inicial, que comprende, de norte a sur, los valles Calchaquí, Yocavil y Hualfín, a la que denominó “Hualfín – San José”, y la situó entre 850 y 1000 dC (González Reference González1977:309-317, Figura 276, Reference González1979). En la década de 1990 Lidia Baldini investigó la transición hacia los “Desarrollos Regionales” en el valle Calchaquí central y postuló un horizonte alfarero con modalidades regionales. Acuñó la categoría “Molinos” para las variantes alfareras de esa zona, y las situó entre los años 800 y 1100 dC (Baldini Reference Baldini1992a, Reference Baldini1996-1997; Baldini et al. Reference Baldini, Baldini, Sempé, de Buenader and de Montiel2011).

Sin profundizar una discusión sobre la definición de culturas arqueológicas con un registro de material exiguo, empleamos en este ensayo a las categorías tipológicas cerámicas en sentido estricto. Los estudios de asociaciones contextuales (Arena Reference Arena1975; Baldini y Baffi Reference Baldini and Baffi2008; Cigliano Reference Cigliano1958; González Reference González1950-1955; Palamarczuk Reference Palamarczuk2011; Perrotta y Podestá Reference Perrotta and Podestá1975) y una serie de fechados radiocarbónicos obtenidos a lo largo de varias décadas de investigaciones, afianzaron la ubicación de estas expresiones materiales en el período Tardío preincaico. No obstante, se han publicado también fechados que no se ajustan por completo a este encuadre. Consideramos entonces este rango temporal como una hipótesis inicial de trabajo que ponemos a prueba mediante un análisis estadístico.

Nuestro estudio de casos plantea entonces la definición cronológica de tres conjuntos de alfarerías arqueológicas propios de áreas contiguas: “San José” del área de Yocavil y alrededores (cuenca de Santa María, provincias de Catamarca, Tucumán y Salta); “Hualfín”, en los departamentos de Belén y Tinogasta (Catamarca); y “Molinos”, en el valle Calchaquí (Salta). Más allá de las características propias de cada conjunto estilístico regional y de su variabilidad, aspectos desarrollados en otros trabajos, nos interesa destacar que existen afinidades en la forma, las proporciones, los módulos de tamaño, la paleta de colores, los diseños pintados o modelados y los temas evocados que permiten distinguir una estética común (Baldini Reference Baldini1996-1997; González Reference González1977; Palamarczuk y Ratto Reference Palamarczuk and Ratto2015; Palamarczuk et al. Reference Palamarczuk, Larrain and Grimoldi2014; Figura 1). De manera general se observa que la tecnología alfarera se caracteriza en esta época, en la región, por la producción de cerámicas con pastas rojizas, y por la conjugación de baños y pinturas de colores crema, negro y rojo. Se extiende la elaboración de grandes tinajas o “urnas” y de grandes pucos o bowls, vasijas que suelen hallarse enteras en contextos funerarios, donde eran empleadas como contenedores de los restos mortuorios.Footnote 1 Es necesario conocer con mayor precisión los límites, inicial y final, del desarrollo de esta estética, común en una amplia región, pero también cabe preguntarse si existieron diferencias temporales entre los tres conjuntos estilísticos producidos en áreas contiguas. ¿Comenzó y finalizó esta estética de modo uniforme en toda la región, o existió una diferencia temporal en cada área? ¿Son las alfarerías San José, Hualfín y Molinos contemporáneas a lo largo de todo el lapso de su producción?

Figura 1. Tinajas San José, Hualfín y Molinos. Arriba, variantes del conjunto “San José”: (a) Shiquimil reticulado; (b) Shiquimil ondas; (c) Shiquimil cordón punteado; (d) Shiquimil dameros; (e) Shiquimil triángulos; (f) Shiquimil tricolor; (g) variante Entre Ríos; (h) variante Negativos y sapitos; (i) variante Lorohuasi; (j-l) variantes antropomorfas: (j) Peñas Azules tricolor; (k) Peñas Azules antropomorfo; (l) Grupo X. Abajo izquierda, variantes del conjunto “Hualfín”: (n) Hualfín antropomorfo; (ñ) Hualfín triángulos. Abajo derecha, variantes del conjunto “Molinos”. No se han acuñado denominaciones específicas para las variantes identificadas en esta figura con las letras m, o y p. Modificado de Palamarczuk y Ratto (Reference Palamarczuk and Ratto2015) y Palamarczuk y colaboradores (Reference Palamarczuk, Larrain and Grimoldi2014).

Con estas preguntas como guía, el objetivo de este estudio es avanzar en la contextualización temporal de alfarerías de inicios del período Intermedio Tardío en la región valliserrana del Noroeste argentino por medio de la evaluación de los fechados radiocarbónicos actualmente disponibles.

Metodología: Pasos para la construcción y análisis de una base de datos

Exponemos una síntesis y análisis crítico de los fechados radiocarbónicos comentando las características de los contextos y los niveles de asociación entre cerámica y fechados. Las tendencias cronológicas del conjunto de estilos se analizan en bloque, diferenciando los conjuntos estilísticos regionales. En la presentación y análisis de los datos se emplearon las categorías tipológicas propuestas por Palamarczuk y otros (Reference Palamarczuk, Larrain and Grimoldi2014), Palamarczuk y Ratto (Reference Palamarczuk and Ratto2015) para las alfarerías San José y Hualfín, y por Baldini (Reference Baldini1992a, Reference Baldini1996-1997) para la alfarería Molinos.

Para la construcción de una base de datos de fechados radiocarbónicos se integraron múltiples fuentes de información. Se realizó una revisión bibliográfica de fechados y sus asociaciones contextuales. Luego, se buscó generar nuevos fechados específicamente para este estudio.Footnote 2 Se accedió así a una urna San José, con restos óseos de un entierro secundario de adulto, rescatada y preservada por personal del Museo “Eric Boman” de Santa María y se realizó un fechado por AMS. Se trabajó en el rescate de un área de basural en la localidad arqueológica El Colorado, y se obtuvo así el primer fechado para un contexto de basural con alfarería San José en Yocavil. La integración de datos publicados e inéditos completó una muestra total de 28 fechados.

A la hora de revisar series de fechados es necesario realizar selecciones porque las inexactitudes pueden alterar los patrones arqueológicos de interés (Blockley y Pinhasi Reference Blockley and Pinhasi2011; Marsh et al. Reference Marsh, Kidd, Ogburn and Durán2017; Pettitt et al. Reference Pettitt, Davies, Gamble and Richards2003). Mantenemos como principio utilizar todos los datos disponibles, pero jerarquizando la información en base a su confiabilidad de acuerdo con la información publicada. Siguiendo a Waterbolk (Reference Waterbolk, Mook and Waterbolk1983) y Greco y Palamarczuk (Reference Greco and Palamarczuk2014), definimos cuatro tipos de certeza en la asociación muestra-evento (M-E) —es decir, la asociación del material orgánico datado con el contexto arqueológico de recuperación. De acuerdo con un orden de mayor a menor certeza, se considera tipo (A) cuando la muestra y el evento constituyen el mismo objeto arqueológico,Footnote 3 tipo (B) cuando hay una relación funcional directa, tipo (C) con una asociación contextual segura, y tipo (D) con una asociación contextual incierta.

Además del contexto general de hallazgo, para asignar cronología radiocarbónica a los estilos cerámicos es necesario tomar en cuenta las pautas locales de uso y descarte de las vasijas, así como los procesos de formación que afectan al registro cerámico en particular. Por ejemplo, la datación de un fogón en un piso de habitación es una asociación M-E muy buena, pero no es lo mismo encontrar sobre ese piso una vasija rota in situ versus fragmentos muy escasos, pequeños o erosionados cuya asociación al contexto datado resulte problemática. Proponemos entonces una clasificación extra de grados de asociación entre los fechados y los fragmentos/vasijas, o asociación fechado-cerámica (F-C):

• Grado I. Altamente probable: Relación funcional directa entre la cerámica y los eventos fechados. Por ejemplo, vasija conteniendo un enterratorio, con evidencias de uso sobre un fogón datado o con contenido orgánico. También vasijas rotas in situ en contextos de abandono abrupto.

• Grado II. Probable: Vasijas con alto remontaje o agrupamiento asociados a un piso de ocupación. Grandes cantidades de fragmentos cerámicos sin remontaje o agrupación, pero distribuidos en áreas de descarte y producción.

• Grado III. Posibilidad razonable: Fragmentos cerámicos dispersos en la matriz sedimentaria, o aún por sobre un piso de ocupación, pero en escasa cantidad y bajo remontaje o agrupamiento.

• Grado IV. Indeterminado: No hay cerámica asociada, o su presencia es insignificante. Incluimos en esta categoría casos de asociación mencionados en la bibliografía en los que la información publicada es insuficiente para establecer la asociación.

Consecuentemente, para elaborar una muestra depurada, seleccionamos los casos que cumplían una asociación muestra-evento A o B, y fechado-cerámica I o II. Un último criterio para la depuración de casos en la muestra analizada estadísticamente es el año de realización del fechado; aquí se considera que aquellos anteriores a 1980 no cumplen con la confiabilidad necesaria, ya que por entonces no había consenso entre los laboratorios sobre la forma de medición (Carbonari et al. Reference Carbonari, Baldini, Huarte and Sempé2011; Olsson Reference Olsson2009; Stuiver y Polach Reference Stuiver and Polach1977).

Para analizar los datos en conjunto aplicamos estadística bayesiana, comparando las distribuciones de probabilidad del total de fechados disponibles versus los seleccionados en la muestra depurada. El análisis se realizó con el software OxCal v4.3 (Bronk Ramsey Reference Bronk Ramsey2009) y la curva de calibración más reciente del hemisferio sur SHCal20 (Hogg et al. Reference Hogg, Heaton, Hua, Palmer, Turney, Southon and Bayliss2020). Construimos un modelo de fase uniforme (Bronk Ramsey Reference Bronk Ramsey2009; Buck et al. Reference Buck, Cavanagh and Litton1996) para los fechados asociados a cada estilo, dentro del cual se calcularon gráficos KDE (kernel density estimation) que muestran una conjunción de las probabilidades modeladas de todos los fechados individuales y se utilizan para representar la duración de los procesos datados a nivel regional. La ventaja con respecto a otras técnicas de suma de probabilidades es que los gráficos KDE reducen el ruido debido al número limitado de muestras, al proceso de calibración y a la incertidumbre excesiva de algunos fechados (Bronk Ramsey Reference Bronk Ramsey2017). Asimismo, se calcularon los parámetros de límites cronológicos inicial y final que estiman, con un margen de error, el momento en que cada estilo comenzó y dejó de producirse.

Análisis de casos

Los datos se agruparon de acuerdo con los estilos cerámicos, y los fechados se ordenaron según el grado de asociación F-C (información sintetizada en la Tabla suplementaria 1). La distribución espacial de los sitios mencionados se exhibe en la Figura 2, y los fechados radiocarbónicos calibrados se grafican según un orden por antigüedad en la Figura 3. A continuación se expone un resumen de cada contexto fechado, justificando nuestra interpretación de los tipos y grados de asociación.

Figura 2. Ubicación de los sitios con fechados 14C asociados a cerámica San José, Hualfín y Molinos. Imagen de fondo: ESRI National Geographic. (Color en la versión electrónica)

Figura 3. Fechados radiocarbónicos calibrados asociados a cerámica San José, Hualfín y Molinos; ordenados por antigüedad, el color representa el estilo. Curva de calibración ShCal20 (Hogg et al. Reference Hogg, Heaton, Hua, Palmer, Turney, Southon and Bayliss2020); software utilizado OxCal v4.3.2 (Bronk Ramsey Reference Bronk Ramsey2009). (Color en la versión electrónica)

San José: Grado I

1. Santa María, Barrio San Expedito. Rescate funerario (605 ± 20) (YU-4520). Entierro secundario de un individuo adulto joven, masculino, cuyos restos se disponían en el interior de una urna sin tapa. Por su morfología y diseños se clasificó a la urna como San José, si bien se trata de un ejemplar fuera de modalidad. Sus proporciones la asemejan a la variante denominada “Fuerte Quemado”, pero los diseños pintados en guardas frontales, con un ser híbrido humano-batracio, son únicos. El modo de representación de las cabezas humanas es similar al observado en alfarerías Santa María. La muestra datada corresponde a un fragmento de la quinta costilla derecha. La asociación muestra-evento es de tipo A.

2. Entre Ríos. Rescate funerario (654 ± 43) (AA87354). En la quebrada de Entre Ríos se realizó el rescate de un entierro primario de subadulto, de aproximadamente un año, en urna. La olla contenedora corresponde al tipo Lorohuasi y se encontraba tapada por una tinaja rota e incompleta San José, variante Entre Ríos. Se efectuó una datación radiocarbónica por AMS sobre dos costillas (Álvarez Larrain et al. Reference Álvarez Larrain, Grimoldi and Palamarczuk2012). La asociación muestra-evento es de tipo A.

3. Santa María. Rescate funerario (755 ± 35) (AA87356). Entierro de subadulto en urna de la variante Shiquimil tricolor, tapada con un gran puco invertido, tricolor, estilísticamente afín. La edad del individuo se estimó entre el nacimiento y los cinco meses. Se obtuvo un fechado por AMS sobre una muestra ósea (Grimoldi y Spano Reference Grimoldi and Spano2011). La asociación muestra-evento es de tipo A.

4. Medanitos. Rescate funerario —individuo 1 (863 ± 43) (AA87355).

5. Medanitos. Rescate funerario —individuo 2 (885 ± 36) (AA87360). Rescate de una tinaja San José, variante Shiquimil dameros, tapada con un gran puco reticulado, que contenía los restos de dos subadultos de edad estimada entre recién nacido y cinco meses (Grimoldi y Spano Reference Grimoldi and Spano2011). Se realizaron sendos fechados radiocarbónicos por AMS sobre muestras óseas de ambos individuos, cuyos valores son estadísticamente indistinguibles. La asociación muestra-evento es de tipo A.

6. Rincón Chico, RCh 25 —Rasgo 3. Rescate funerario (890 ± 40) (Beta 122100). En el área de enterratorios RCh 25, se localizó un entierro de subadulto en urna San José, variante Lorohuasi tapada por un puco tricolor Shiquimil geométrico sensu Perrotta y Podestá (Reference Perrotta and Podestá1975). La edad del individuo se estimó entre un año y dos años y medio. Se realizó una datación por AMS sobre restos óseos (Marchegiani Reference Marchegiani, Tarragó and González2008:142; Mendonça y Doro Reference Mendonça and Doro1999). La asociación muestra-evento es de tipo A.

San José: Grado II

7. El Colorado —Detección 67. Área de descarte (813 ± 20) (AA111228). En un barranco frontal al río Santa María, en la localidad El Colorado (Palamarczuk Reference Palamarczuk2016), se identificó un depósito de descarte ubicado a 80 cm de profundidad respecto a la superficie actual, con una potencia aproximada de 22 cm, una extensión frontal mínima de 5 m y una profundidad hacia el interior del perfil indeterminada. Contenía dos concentraciones de material —una con fragmentos de una gran olla Peinada ordinaria y la otra con fragmentos de estilo Peinado ordinario y San José— junto con restos óseos de fauna, una piedra alisada mediana con pigmento rojo, espículas de carbón, semillas carbonizadas de poroto y maíz. Se seleccionaron granos de maíz carbonizados para su datación por AMS. Entre los fragmentos cerámicos (N 196), 53 se clasificaron en variantes San José. La cuantificación estilística de acuerdo con el criterio de familias de fragmentos indica: Pre tardíos (gris y ante pulido, de pasta fina) 4,08%; Alisados con baños 24,49%; Alisados ordinarios 10,20%; Peinados ordinarios 16,33%; Santa María indeterminado 2,04%; tipos San José 42,86%. Entre estos últimos, se identificaron ejemplares Peñas Azules, Shiquimil reticulado y Shiquimil tricolor. Este es el primer contexto conocido para Yocavil de un basural con alfarería San José. La escasa potencia del depósito y la consistente composición estilística del conjunto cerámico indican que tuvo un lapso breve de uso, por lo tanto la asociación muestra-evento es B.

San José: Grado III

8. Loma Rica de Shiquimil. Recinto 32 (560 ± 80) (LP 2239). Este recinto subcircular se ubica en la cumbre de la meseta y mide 3,60 × 2,70 m. Compone un conjunto con un recinto rectangular (R33) de 6 × 12 m. Se excavó un área de 1,7 m2. La superficie de ocupación se encontraba probablemente entre los 40 y 50 cm de profundidad, nivel del que procede una concentración de carbones datada mediante técnica convencional. Sobre un total de 131 fragmentos recuperados, 39,6% fueron indeterminados; 11,5% Loma Rica; 0,8% Negro sobre Rojo indeterminado; 23,8% ordinarias; 2,3% pulido negro; 7,5% San José; 14,5% Santa María indeterminado. Dado que la concentración de carbones no conformaba un lente o rasgo, es un nivel C de asociación muestra-evento (Greco Reference Greco2012).

San José: Grado IV

9. Las Mojarras 1. Augier D3a (400 ± 60) (LP 1310). Se trata de un gran montículo, interpretado como área de descarte y de actividades metalúrgicas, en el cual se realizaron excavaciones de salvataje (González y Tarragó Reference González and Tarragó2005). En un sondeo en el centro del montículo se recuperaron 775 fragmentos que, de acuerdo al criterio de familias de fragmentos, se computaron como Santa María (19,5%), San José-Shiquimil-Loma Rica (7,6%), ordinarias peinadas (30,5%) y ordinarias alisadas (15,5%), Famabalasto Negro Grabado (3%), alisadas con baños (3,5%), pulidas (2,67%), Inca (0,38%) y también varios fragmentos de estilos pre tardíos tecnológicamente afines a estilos Aguada o Guachipas (3,5%) que aparecen en niveles superiores, medios e inferiores. Los restantes fragmentos corresponden a vasijas de estilos minoritarios e indeterminados. El fechado se obtuvo de marlos de maíz quemados de un fogón en los niveles inferiores. En este caso hay una alta probabilidad de asociación muestra-evento, aumentando la confiabilidad de la fecha por haberse realizado sobre vegetales de ciclo vital anual. Sin embargo, por la propia complejidad de los depósitos, se desconoce cuál es la relación entre este rasgo fechado y los fragmentos cerámicos, los cuales muestran migración vertical evidenciada en el proceso de remontaje. Por lo tanto, no se puede establecer relación de ningún tipo entre el fechado y la cerámica.

10. Cerro Mendocino. Ladera, Núcleo C, Habitación 1 (610 ± 85) (IVIC 178). En 1959 se excavaron tres sondeos en las esquinas de una vivienda de este centro poblado tardío. A una profundidad entre 30 y 40 cm se halló el techo carbonizado, conformado por haces de paja sobre un emparrillado de cañas y ramas, colapsado sobre el piso. Una muestra de carbón de este techo fue fechada mediante técnica convencional. Se hallaron escasos fragmentos San José, Santa María tricolor y ordinarios (Carrara et al. Reference Carrara, Lorandi, Renard, Tarragó and Cigliano1960:41). Se considera un nivel de asociación muestra-evento B; no obstante, la asociación fechado-cerámica no se puede asegurar, debido a que no se provee información estratigráfica sobre los hallazgos. Tampoco se informa el material seleccionado para la datación, por lo cual se debería evaluar la posibilidad del efecto madera vieja en este resultado.

11. Rincón Chico, RCh1. Sector VII —Megalito 25 (630 ± 40) (Beta 162379). Hacia el norte del centro poblado existe una serie de grandes peñascos con evidencia de uso funerario y ceremonial. En uno de ellos se registró un enterratorio perturbado con restos óseos de un individuo adulto y de un subadulto (González y Doro Reference González and Doro2003). Se realizó un fechado por AMS sobre un fémur del individuo adulto. Es un tipo A de asociación muestra-evento; no obstante, la confiabilidad de éste es menor que en otros casos similares, ya que los restos no estaban articulados. La cerámica es escasa. Están representados dos pucos, uno Santa María tricolor (cuatro fragmentos) y uno Loma Rica bicolor (un fragmento). Un fragmento pequeño y erosionado, de asociación dudosa, corresponde a una tinaja San José. Se realizó un segundo fechado (LP 1336 —moderno) sobre carbón vegetal recuperado a escasa profundidad que fue informado como “moderno” por el laboratorio. Al tratarse de carbón disperso en el sedimento, sin vinculación a ningún rasgo específico, tiene un tipo de asociación muestra-evento D y su asociación a la cerámica San José es inexistente.

Hualfín: Grado I

12. Quillay (935 ± 80) (UCLA 785b). Entierro de un subadulto en urna Hualfín. Como acompañamiento funerario se halló una calabaza pirograbada y una cesta de fibra vegetal indeterminada, datada mediante un fechado radiocarbónico convencional (Baldini et al. Reference Baldini, Baldini, Sempé, de Buenader and de Montiel2011; González Reference González1957; González y Cowgill Reference González and Cowgill1975). No se publicaron ilustraciones ni descripciones detalladas del contexto o de los materiales. La asociación muestra-evento es de tipo A; no obstante, la cesta podría ser más antigua que el evento funerario.

13. Los Nacimientos II (954 ± 36) (AA92175). Entierro secundario en urna Hualfín triángulos, cubierto con una olla ordinaria. En su interior se disponían los restos de una mujer de edad estimada entre 40 y 45 años. Se realizó un fechado radiocarbónico por AMS sobre hueso (falanges; Palamarczuk y Ratto Reference Palamarczuk and Ratto2015). La asociación muestra-evento es de tipo A.

14. La Ciénaga del Medio (960 ± 39) (AA72748). Entierro en urna Hualfín con diseño pintado de triángulos plenos y dos rostros antropomorfos realizados mediante técnicas de modelado e incisión en el cuerpo superior de la tinaja. Se hallaba cubierta por un gran puco con diseños reticulados. La urna contenía los restos mal preservados de un niño de edad estimada entre siete y ocho años, de sexo indeterminado; se trataría de un entierro secundario. Se realizó un fechado por AMS sobre una falange (Palamarczuk y Ratto Reference Palamarczuk and Ratto2015; Ratto Reference Ratto2010). La asociación muestra-evento es de tipo A.

15. Los Nacimientos I (1000 ± 36) (AA92177). Ubicado a 20 m del hallazgo denominado Los Nacimientos II, se halló un entierro primario de subadulto de edad estimada entre seis meses y 1 año en urna Hualfín triángulos cubierta con un puco. Ambas vasijas presentan un diseño pintado de triángulos plenos. Un segundo puco Hualfín de menores dimensiones, con diseños reticulados, se halló por fuera de la urna, formando parte del contexto. Se realizó un fechado radiocarbónico por AMS sobre una vértebra cervical (Palamarczuk y Ratto Reference Palamarczuk and Ratto2015; Ratto et al. Reference Ratto, Aranda and Luna2016). La asociación muestra-evento es de tipo A.

16. Barranca Larga. Mandíbula (790 ± 270) (IVIC 185).

17. Barranca Larga. Textil (1460 ± 90) (IVIC 184). Ubicado en el valle de Tinogasta, es el único caso datado fuera del valle de Hualfín. Se trata de una urna Hualfín antropomorfo tapada con un puco Sanagasta. Dentro de la vasija se halló un textil y un cráneo de adulto depositado de modo secundario. Se realizó un fechado sobre el textil, 1460 ± 90 (IVIC 184) y otro sobre la mandíbula, 790 ± 270 (IVIC 185; Cigliano Reference Cigliano1965, Reference Cigliano1966; González y Cowgill Reference González and Cowgill1975; Tamers Reference Tamers1967). Si bien se trata de una asociación de Grado I, consideramos que ambos fechados son problemáticos debido a su discordancia. Además, el desvío estándar de la medición de la mandíbula podría indicar algún problema en la muestra o en el proceso del laboratorio.

Hualfín: Grado II

18. Corral de Ramas. Casa pozo 1 (590 ± 50) (Y 559).

19. Corral de Ramas. Casa pozo 1 (930 ± 115 [795 ± 80]) (U 153). Se excavó una unidad arquitectónica, conformada por dos grandes estructuras deprimidas. En uno de los recintos, de 17,5 × 14,6 m, se definió un piso con diversos rasgos, como agujeros de poste, postes quemados in situ, pozos y un fogón. Se contabilizaron 250 fragmentos cerámicos vinculados al piso, clasificados como 140 (56%) de tipo tosco, 21 (12,8%) Hualfín (Angualasto o Aimogasta en la publicación original), 32 (12,8%) Belén, 32 (12,8%) gris liso, 6 (2,4%) Ciénaga, Aguada y Condorhuasi considerados intrusivos, y 19 (7,6%) indeterminados (González Reference González1954).Footnote 4 Se realizaron dos fechados sobre los carbones de un mismo tronco de viga o de poste en distintos laboratorios, con resultados de 590 ± 50 aP (Y 559) y 795 ± 80 aP (U 153).Footnote 5 Según el autor, el primero es dudoso porque en parte no estaba carbonizado y pudo haber sufrido contaminación; el segundo es aceptado porque se acercaba más a lo esperado para un sitio clasificado como Belén I (González Reference González1959; González y Sempé Reference González and Sempé2007). En la revisión de Carbonari y colaboradores (2011) el fechado Y 559 se mantiene invariable, mientras que U 153 es recalculado en 930 ± 115 aP, por corrección del estándar contemporáneo de referencia usado por el laboratorio. Sin embargo, la diferencia entre los resultados de los dos laboratorios no está explicada y no hay evidencia suficiente para elegir una u otra fecha. La asociación muestra-evento es A, si bien, al tratarse de fechados sobre madera de un tronco grueso, podrían estar afectados por efecto old wood (Wynveldt Reference Wynveldt2009:313). Los hallazgos resultan escasos en relación con el área excavada y no se ha publicado información respecto a dispersión y nivel de remontaje entre fragmentos.

Hualfín: Grado IV

20. Cerro Colorado. Recinto 2 (446 ± 25) (AA105209).

21. Cerro Colorado. Recinto 2 (493 ± 34) (AA94600). La excavación de una estructura cuadrangular alcanzó una profundidad de 70 cm; se obtuvieron restos carbonizados de enramada del techado, de una pequeña concentración cenicienta, numerosos marlos quemados y carbones dispersos. Los 198 fragmentos cerámicos recuperados se clasificaron como Belén (48%), Ordinarios (49%), y otros —posiblemente Hualfín negro sobre crema— (3%); (Iucci Reference Iucci2013:63, 192; Iucci y Delaloye Reference Iucci, Delaloye, Wynveldt and Balesta2018). Los fechados, sobre carbón y maíz respectivamente (Wynveldt et al. Reference Wynveldt, Balesta, Iucci, Valencia and Lorenzo2017), se asocian con alta probabilidad a un piso que representa un evento cercano al abandono del recinto. Es una asociación muestra-evento A. Los fragmentos asignables a estilo Hualfín proceden del relleno sedimentario —entre 0 y 30 cm de profundidad— y, debido a su baja frecuencia y escasa profundidad, su vinculación con el piso de ocupación datado es dudosa (María Emilia Iucci, comunicación personal 2018).

22. Agua Verde. N° 5 (619 ± 152) (SM 1320).

23. Agua Verde. N° 2 (840 ± 50) (LU 369).

24. Agua Verde. N° 1 (850 ± 80) (ANU 445). Existen seis fechados sobre carbón de fogones obtenido en excavaciones de espacios domésticos en sitios de la quebrada de Agua Verde, en Puerta de Corral Quemado (Agua Verde N1, N2, N5 y S1; Carbonari et al. Reference Carbonari, Baldini, Huarte and Sempé2011). En estos casos se recuperó fragmentos de cerámica Hualfín, pero los contextos se presentan problemáticos, dada la antigüedad de los fechados y las imprecisiones en la presentación de los datos primarios (Baldini et al. Reference Baldini, Baldini, Sempé, de Buenader and de Montiel2011:22; Carbonari et al. Reference Carbonari, Baldini, Huarte and Sempé2011:98; González y Cowgill Reference González and Cowgill1975:393), por lo cual sólo consideramos a los tres fechados como del período Tardío.Footnote 6

Molinos: Grado I

25. Molinos II (640 ± 60) (LP 1650). Al pie del Cerro Overo, a 300 m al oeste del sitio Molinos I, se halló el entierro directo de una mujer de 18 a 20 años, con deformación craneana tabular erecta y con una disposición decúbito lateral. El entierro se localizó a 2 m de profundidad, bajo un bloque rocoso. Como acompañamiento funerario se colocó un gran cuenco de perfil compuesto estilo Molinos, que en su parte superior externa presenta decoración con grandes triángulos alternantes, pintados en negro sobre rojo. El interior posee un baño de tonalidad rojo-naranja y salpicaduras de pintura negra. Se realizó un fechado convencional sobre una muestra ósea (costillas y esternón; Baldini y Baffi Reference Baldini and Baffi2008; Baldini y Sprovieri Reference Baldini and Sprovieri2009). La asociación muestra-evento es de tipo A.

Molinos: Grado II

26. Molinos 1. Recinto 1 (650 ± 60) (LP 1631). El sitio Molinos I es un poblado concentrado del período Tardío en el cual son frecuentes los hallazgos de alfarería de estilo Molinos. En el Recinto 1 se detectó relictos de un piso arcilloso consolidado de 5 cm de espesor, restos cerámicos, óseos, lentes de ceniza y carbón y un rasgo interpretado como base para poste (Baldini Reference Baldini, Albeck, Scattolin and Korstanje2010). Al este del recinto se recuperó un gran número de fragmentos, con un mínimo de 20 vasijas entre las que se cuentan “dos cántaros, una olla y dos cuencos; uno de éstos es muy semejante a los pucos San José tricolor del valle de Santa María, en tanto que el resto pertenece a la alfarería típica del sitio” (Baldini Reference Baldini1992b:57). Una muestra de carbones procedente de un lente de cenizas vinculado al piso (M-E B) fue datada con técnica convencional (Baldini Reference Baldini, Albeck, Scattolin and Korstanje2010). Por la abundancia y el remontaje de la cerámica sobre el piso existe un alto grado de asociación.

27. Molinos 1. Recinto 11-2 (950 ± 50) (LP 236). El Recinto 11 es una estructura rectangular de 4 × 9 m, que fue excavada en su totalidad. Se detectó un piso compactado, con dos agujeros de poste de techo alineados hacia el centro de la estructura y un fogón, que cuenta con un fechado convencional. Sobre el piso se recuperó cerámica estilo Molinos y fragmentos de una ollita y de un cántaro ordinario (Baldini Reference Baldini1992b, Reference Baldini, Albeck, Scattolin and Korstanje2010; Sprovieri y Baldini Reference Sprovieri and Baldini2007). Los autores mencionan hallazgos abundantes, aunque no se informan frecuencias. Se considera un nivel de asociación muestra-evento B. El recinto estaba completamente tapado por una estructura monticular, que se describe a continuación.

28. Molinos 1. Recinto 11-1 (1010 ± 50) (LP 329). Se trata de un montículo conformado por eventos de descarte y actividades de producción metalúrgica, ubicado sobre el Recinto 11-2. La excavación detectó una estructura de combustión que superaba los 6 m2, con un espesor medio de 20 cm, y materiales como una mano de moler con malaquita en su superficie activa, moldes, mineral de Cu, fragmentos cerámicos, óseos y maíz carbonizado. De ese rasgo procede el carbón fechado mediante técnica convencional. Por tratarse de un área de descarte-producción es un muy buen nivel de asociación F-C y M-E. El fechado es en promedio más temprano que el obtenido en el recinto inferior, pero ambos son estadísticamente indiferenciables. Esto indicaría que el montículo se acumuló velozmente (Baldini Reference Baldini1992b, Reference Baldini, Albeck, Scattolin and Korstanje2010; Sprovieri y Baldini Reference Sprovieri and Baldini2007).

Resultados y discusión

Un primer examen del conjunto de casos muestra que, con excepción de la fecha #17, todas se ubican en un lapso aproximado entre los años 1000 y 1500 dC (Figura 3). Este es un resultado consistente con la hipótesis cronológica que tomamos como punto de partida para nuestro estudio sobre la temporalidad de una estética de época situada a inicios del segundo milenio dC, expresada en los estilos alfareros San José, Hualfín y Molinos. Sin embargo, este rango resulta demasiado amplio, pues se solapa con la cronología radiocarbónica de estilos alfareros que consideramos posteriores, como Santa María (valle Calchaquí, valle de Yocavil y alrededores) y Belén (centro oeste de Catamarca). También se superpone con procesos históricos para los cuales no hay evidencia de contemporaneidad, como la expansión incaica en el Noroeste argentino, iniciada hacia el siglo quince.

La metodología aplicada permite seleccionar la información más confiable para establecer la antigüedad y duración de los estilos analizados. Una decisión metodológica fue seleccionar a los casos de asociación muestra-evento de tipo A y B, en combinación con asociación fechado-cerámica de Grado I y II, para elaborar una cronología de escala regional. Asimismo, nuestro criterio excluye las mediciones previas a 1980. De esta manera la muestra se redujo a 14 fechados óptimos: 7 San José, 3 Hualfín y 4 Molinos (Figura 4).

Figura 4. Fechados radiocarbónicos que cumplen los criterios de confiabilidad para la cronología de los estilos San José, Hualfín y Molinos. (Color en la versión electrónica)

La primera fecha confiable es la #28 de Molinos 1, siendo 1050 ± 50 aP (990-1180 cal dC calibrado con un 95,4% de probabilidad) la fecha más antigua para una cerámica de tipo Molinos. En el extremo opuesto, la fecha más tardía es la de una vasija San José fuera de modalidad, datada en 605 ± 20 aP (1320-1350 [31,7%], 1390-1420 [63,8%] cal dC, calibrado con un 95,4% de probabilidad). La muestra depurada permite reafirmar la idea de que estas cerámicas, tomadas en conjunto, corresponden a inicios del segundo milenio dC y claramente a un momento preincaico.

Para sintetizar gráficamente la cronología y analizar la duración de cada estilo por separado, utilizamos la estimación de la densidad kernel (KDE) de los fechados dentro de un modelo bayesiano (Figura 5; Tabla 1).

Figura 5. Síntesis de los fechados calibrados para cada estilo. Curva de calibración ShCal20 (Hogg et al. Reference Hogg, Heaton, Hua, Palmer, Turney, Southon and Bayliss2020); software utilizado OxCal v4.3.2 (Bronk Ramsey Reference Bronk Ramsey2009).

Tabla 1. Estimaciones del inicio, final y cantidad de años de duración de cada estilo en base a fechados de asociación confiable. Valores redondeados cada 10 años.

Se observa así que la diferencia cronológica más notoria es la que se da entre el conjunto de fechas confiable versus el no confiable. En el estilo San José ambos conjuntos de datos se sitúan en extremos opuestos de la distribución, un resultado que muestra la utilidad de realizar una discriminación cualitativa de los fechados y apoya nuestra insistencia en evaluar la cronología de los estilos con información que cumple criterios estrictos de confiabilidad (Figura 6; Tabla 1).

Figura 6. Síntesis de los fechados confiables y rangos de probabilidades modelados para el inicio y final de cada estilo.

El tamaño reducido de la muestra influye en una mayor imprecisión de algunos resultados. Tal es el caso del inicio y final de Molinos y Hualfín, que se pueden estimar por ahora con un margen de error que supera los 120 años. Tomando en cuenta esa imprecisión y la dificultad de realizar estimaciones puntuales de edades radiocarbónicas (Michczyński Reference Michczyński2007), utilizamos para la discusión cronológica el intervalo de confianza de 68,3%, calculado para las distribuciones de probabilidad de los límites, que a su vez coinciden con los gráficos KDE.

La antigüedad inicial de Molinos y Hualfín es similar; ambos estilos habrían comenzado en algún momento entre mediados del siglo diez y mediados del siglo doce. La cerámica Hualfín sería la que tuvo menor duración, puesto que su límite final se sitúa entre fines del siglo once e inicios del siglo trece.

El San José comenzó con posterioridad, entre mediados del siglo doce e inicios del siglo trece. La discontinuación de San José y Molinos coincide parcialmente y se ubica en algún momento del siglo catorce y principios del siglo quince (San José) o principios del siglo dieciséis (Molinos). Esta diferencia en el límite final del estilo Molinos se relaciona con un amplio margen de error, debido a que los fechados se realizaron con técnica convencional. Finalmente, el panorama global de los tres estilos, con mayor cantidad de datos, ofrece también mayor precisión en la estimación del inicio del conjunto entre 1030 y 1130 dC y un final entre 1330 y 1430 dC.

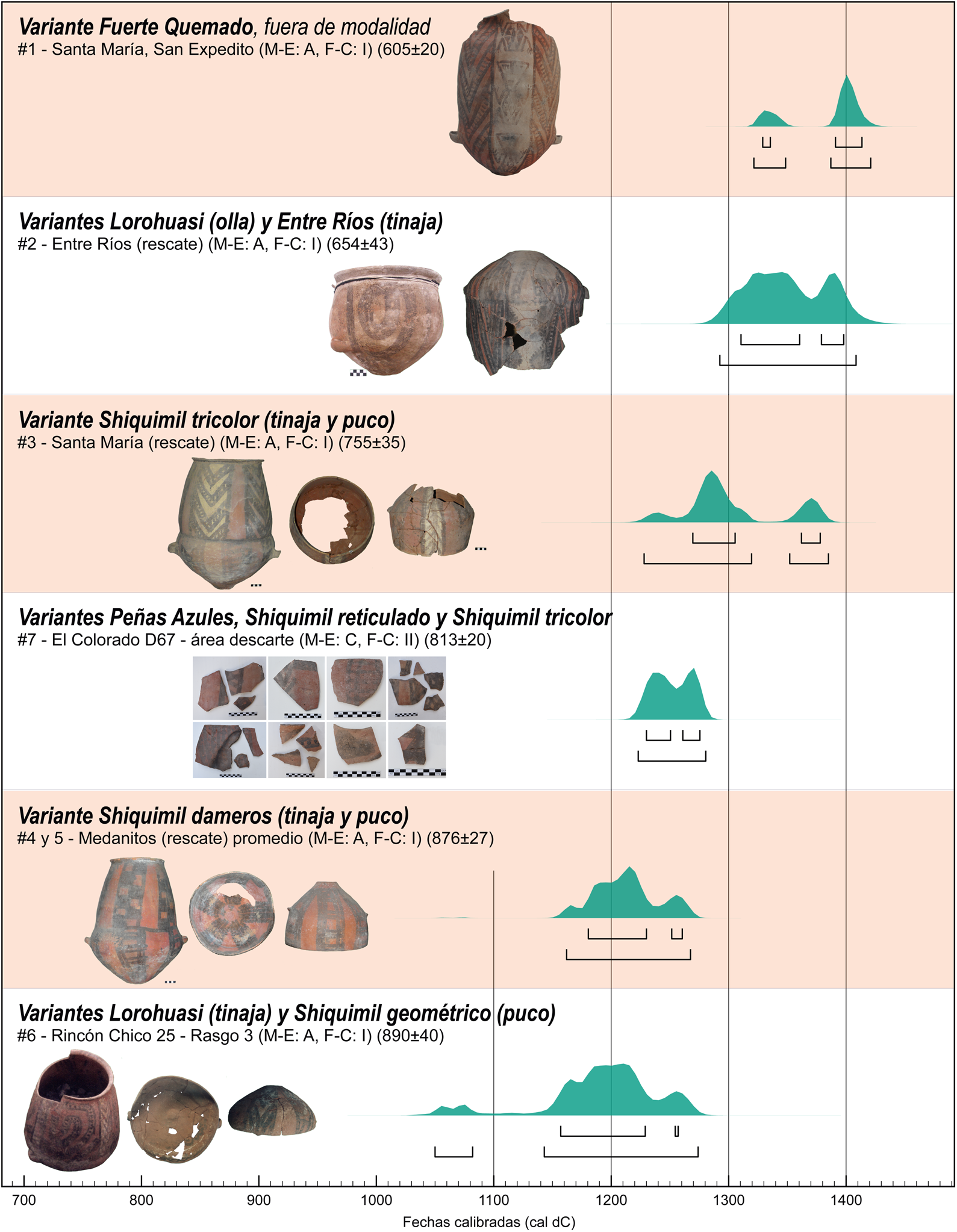

Asimismo, el desglose del conjunto estilístico San José en variantes definidas por criterios de forma proporciones y diseños (Palamarczuk et al. Reference Palamarczuk, Larrain and Grimoldi2014) permite comenzar a visualizar tendencias cronológicas entre variantes. Los fechados más antiguos se vinculan a tinajas y pucos de variantes Shiquimil y a tinajas Lorohuasi y Peñas Azules, mientras que los fechados más tardíos se vinculan a una olla Lorohuasi, una tinaja Entre Ríos y una tinaja que incluimos en la variante Fuerte Quemado fuera de modalidad, que posee rasgos de diseño y tecnológicos únicos (Figura 7).

Figura 7. Fechados asociados a variantes del estilo San José, procedentes del valle de Yocavil (en base a Palamarczuk et al. Reference Palamarczuk, Larrain and Grimoldi2014). (Color en la versión electrónica)

El análisis de los datos disponibles nos permite sostener que los tres conjuntos estilísticos habrían comenzado a usarse hasta 200 años después de lo postulado por Baldini (Reference Baldini1992a) y por González en las últimas versiones de su marco cronológico (González Reference González1977; González y Cowgill Reference González and Cowgill1975; González y Pérez Reference González and Pérez1972), y se acercan más a lo planteado por este autor inicialmente (González Reference González1957).

En relación con otros estilos diagnósticos tardíos, los estudios de asociaciones contextuales y los fechados sustentan una cronología posterior a la de los estilos que analizamos en este trabajo. En primer lugar, el estilo Santa María de Yocavil se ha posicionado desde fines del siglo trece y ha perdurado hasta la conquista española (Greco Reference Greco2014). Otro estilo tardío presente en Yocavil es el Famabalasto Negro Grabado; su antigüedad se estableció analizando el conjunto de datos radiocarbónicos, determinando un límite inicial hacia mediados del siglo catorce (Greco y Palamarczuk Reference Greco2014). No se conocen asociaciones contextuales certeras de este estilo con vasijas San José (Palamarczuk Reference Palamarczuk2011), por lo tanto, su cronología radiocarbónica puede contribuir a constreñir el límite final de este último estilo. En cuanto al estilo Belén, Wynveldt y Flores (Reference Wynveldt and Flores2014) observaron una mayor antigüedad para las ocupaciones con esta cerámica en Antofagasta de la Sierra, Puna salada, con fechados entre 1000 y 1480 dC. En cambio, los fechados obtenidos para los sitios del valle de Hualfín y el Bolsón muestran edades desde fines del siglo catorce hasta momentos coloniales. Tomando en cuenta la información para el valle de Hualfín, se puede sostener la hipótesis de una sucesión sin solapamientos entre Hualfín y Belén. En el Valle de Santa María, en cambio, los estilos San José y Santa María pudieron coexistir durante algunos años.

Conclusiones

En el estudio de la vigencia y duración de los estilos alfareros, proponemos jerarquizar la información radiocarbónica en base a las características intrínsecas de las muestras datadas y a los grados de asociación fechado-cerámica. Este ejercicio mostró resultados positivos para nuestro caso de estudio. El uso funerario de estas alfarerías en eventos de entierro individual garantiza el hallazgo de contextos con asociación muestra-evento tipo A y fechado-cerámica Grado I. Los casos que cumplieron los criterios de asociación confiable representan el 50% de la muestra exhaustiva total.

La muestra depurada quedó conformada por 14 fechados de asociación confiable con los estilos en cuestión. El avance de las gestiones en museos y repositorios es un camino en ocasiones difícil de transitar; el trabajo de búsqueda en los depósitos de museos para realizar nuevos fechados radiocarbónicos brindó escasos resultados por el momento. El conjunto de fechados se obtuvo principalmente de la bibliografía, debido a lo cual encontramos como limitante la falta de consenso sobre los criterios de asignación y la entidad de los rótulos tipológicos utilizados por los colegas. La publicación de ejemplares ilustrados y fotografiados resultó entonces fundamental para su reconocimiento. Los rescates arqueológicos en el marco de estudios de impacto o de hallazgos fortuitos aportaron muchos de los fechados, y esta fuente de datos es promisoria en la recopilación de nuevos casos. Estos rescates, en su mayoría, corresponden a entierros en tinajas o “urnas funerarias”. Entre ellos se registraron entierros secundarios de individuos subadultos y adultos (tres casos Hualfín y uno San José), lo que evidencia que esta práctica estaría más extendida en el centro oeste catamarqueño (vinculada a tinajas Hualfín) que en las restantes áreas analizadas. Si bien el análisis de las pautas funerarias excede nuestros objetivos, es importante tener en cuenta que los entierros secundarios introducen mayor incertidumbre que los primarios en cuanto al grado de contemporaneidad entre la elaboración de la cerámica que se empleó como contenedor, el evento funerario secundario y el deceso del individuo datado. De todos modos, por ahora hemos considerado a estos casos como asociaciones altamente probables.

Otro tema para tener en cuenta es que los fechados realizados con técnica convencional poseen relativamente amplios desvíos estándar; esto introduce mayor imprecisión en los resultados. Este tipo de fechados podría excluirse de futuros análisis estadísticos en la medida en que se logre aumentar el conjunto de las muestras fechadas por técnica AMS. Sin embargo, el análisis estadístico de la selección de fechados radiocarbónicos y el enfoque regional para la conformación de la muestra permitieron ajustar la ubicación temporal de los estilos, reduciendo las distorsiones derivadas de la propia naturaleza probabilística del método de radiocarbono. Los resultados refuerzan la cronología de los estilos en épocas preincaicas, siendo exponentes de una estética regional vigente entre los siglos once y catorce. Esta conclusión es consistente con lo observado en decenas de contextos funerarios no datados, que no muestran asociación con materiales de época incaica.

Asimismo, se observaron diferencias temporales entre los tres conjuntos estilísticos regionales. El rango de fechados para San José es aproximadamente un siglo más tardío que para las restantes unidades estilísticas, mientras que el rango de fechados que corresponden a ejemplares Hualfín llega sólo hasta el siglo trece. Estos resultados agregan complejidad a la noción de un horizonte cerámico temporalmente homogéneo. Si bien no se puede descartar que se trate de un problema de muestreo, nos preguntamos si las tinajas Hualfín y Molinos pudieron ser un antecedente y un modelo estético para la producción de las alfarerías San José; interrogante que podremos responder en la medida que se generen más fechados confiables.

Agradecimientos

A los integrantes del Proyecto Arqueológico Yocavil y a su directora, Myriam Tarragó. A Arnaldo Vargas, Norma Ratto, Marina Sprovieri, María Emilia Iucci y Fabiana Bugliani. A la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca. A los evaluadores y editores. La investigación fue financiada por proyectos PICT 2016-3319, PICT 2019-02570, UBACyT 20020170100318B.

Declaración de disponibilidad de datos

No se utilizaron datos originales en este trabajo.

Material suplementario

Para acceder al material suplementario que acompaña este artículo, visitar https://doi.org/10.1017/laq.2021.96.

Tabla suplementaria 1. Fechados radiocarbónicos asociados a cerámica San José, Hualfín y Molinos.