Los análisis de diferentes indicadores y patologías de la dentición humana pueden brindar valiosa información sobre distintos aspectos de las poblaciones del pasado, dada su interacción directa con el ambiente y su buena preservación frente a agentes postdepositacionales. Como ejemplo pueden mencionarse aspectos vinculados con la dieta, las actividades extramasticatorias y eventos de estrés metabólico-nutricionales (e.g., Hillson Reference Hillson, Katzenberg and Saunders2008; Larsen Reference Larsen2002; Lukacs Reference Lukacs and Grauer2012). Particularmente sobre la dieta, estudios de salud dental en colecciones esqueletales de distintas partes del mundo han permitido observar tendencias y relacionar la ocurrencia de indicadores bucodentales con diferentes economías (e.g., Littleton y Frohlich Reference Littleton and Frohlich1993; Lukacs Reference Lukacs1992; Smith Reference Smith1984; Turner Reference Turner1979). Estas observaciones permiten a su vez aportar al conocimiento sobre los modos de vida de las poblaciones pasadas. En este sentido resulta crucial adoptar un enfoque contextual bioarqueológico en estos tipos de análisis dado que, al integrar la arqueología en el estudio de la enfermedad, se puede desarrollar una interpretación más completa e integradora de la salud y enfermedad del pasado (Buzon Reference Buzon and Grauer2012).

En el marco de proyectos de investigación en desarrollo en el sur del Noreste argentino (NEA), una de las temáticas de interés abordadas es la subsistencia de las poblaciones que allí habitaron desde aproximadamente 2000 aP, principalmente desde análisis de restos vegetales, restos faunísticos e isótopos estables (e.g., Acosta y Loponte Reference Acosta and Loponte2013; Bastourre Reference Bastourre2014; Bonomo, Politis y Gianotti Reference Bonomo, Politis and Gianotti2011; J. Castro Reference Castro2017; Colobig et al. Reference Colobig, Sánchez and Zucol2015; Ottalagano y Loponte Reference Ottalagano and Loponte2017; Politis et al. Reference Politis, Bastourre, Di Prado, Bonomo, Moreira and Matarrese2017; Salazar-García et al. Reference Salazar-García, Bonomo, Scabuzzo, Politis and Bonomo2018; Sánchez et al. Reference Sánchez, Colobig, Zucol, Politis, Bonomo and Castiñeira2013). Desde la bioarqueología, sin embargo, se realizaron escasos trabajos sobre la dentición para aportar al conocimiento de los alimentos consumidos por estos grupos (Kozameh Reference Kozameh and Otero1996; Mazza y Barrientos Reference Mazza and Barrientos2012). En este contexto es que surge la necesidad de comenzar con este tipo de análisis de forma sistemática.

En este trabajo se presentan y discuten, comparativamente, los resultados obtenidos del análisis de bioindicadores bucodentales (caries, lesiones periapicales, pérdidas dentales ante mortem, desgaste y cálculos dentales, incluyendo de forma complementaria su análisis arqueobotánico) en tres muestras bioarqueológicas procedentes de tres áreas del sur del NEA: (1) Delta superior del río Paraná (DS); (2) margen derecha de la cuenca inferior del río Uruguay (CIRU); y (3) Delta inferior del río Paraná y ambientes litorales adyacentes (DI). El objetivo general es contribuir al estudio de la dieta de las poblaciones que habitaron estas áreas durante el Holoceno tardío; específicamente, discutir el consumo de recursos vegetales y las posibles formas de procesamiento de los alimentos. Se realiza un abordaje bioarqueológico holístico al integrar los resultados con la información arqueológica y etnohistórica disponible para las áreas geográficas mencionadas.

Los estudios efectuados en el DS por el equipo de investigación al que pertenece la autora señalan que los grupos humanos —arqueológicamente identificados bajo la entidad Goya-Malabrigo (Politis y Bonomo Reference Politis and Bonomo2012, Reference Politis, Bonomo, Politis and Bonomo2018)— practicaban la pesca, caza, recolección de vegetales silvestres y horticultura. En los conjuntos arqueofaunísticos se identificaron distintas especies animales con evidencias de procesamiento y consumo. Entre los mamíferos están representados coipo (Myocastor coypus), carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), cuis (Cavia aparea) y cérvidos (Blastocerus dichotomus, Ozotoceros bezoarticus y Mazama sp.). También es amplio el componente ictiofaunístico (Characiformes y Siluriformes), y en menor medida se consumieron aves, reptiles y moluscos de agua dulce (Bastourre Reference Bastourre2014; Bonomo et al. Reference Bonomo, Castro and Silva2014, Reference Bonomo, Gustavo Politis, Laura Bastourre, Ramos van Raap, Castiñeira, Scabuzzo and Apolinaire2016). Las evidencias arqueobotánicas sugieren la ingesta de cáscaras, frutas y semillas de plantas como algarrobo (Prosopis cf. P. nigra), palmeras (Butia yatay y Syagrus romanzoffiana) y arroz silvestre (Ehrhartoideae). A su vez, se habría practicado la horticultura de maíz (Zea mays), zapallo (Cucurbitaceae) y porotos (Phaseolus sp.; Bonomo, Aceituno et al. Reference Bonomo, Aceituno, Politis and Pochettino2011; Bonomo, Politis y Gianotti Reference Bonomo, Politis and Gianotti2011; Bonomo et al. Reference Bonomo, Gustavo Politis, Laura Bastourre, Ramos van Raap, Castiñeira, Scabuzzo and Apolinaire2016, Reference Bonomo, Scabuzzo, Politis and Zucol2017; Colobig et al. Reference Colobig, Sánchez and Zucol2015; Sánchez et al. Reference Sánchez, Colobig, Zucol, Politis, Bonomo and Castiñeira2013). En cuanto a la CIRU, en los últimos años comenzaron a realizarse investigaciones arqueológicas sistemáticas orientadas a estudiar las ocupaciones prehispánicas y abordar las relaciones de estos grupos con los de áreas vecinas, como el Delta del Paraná (J. Castro Reference Castro2017). A partir de ellas, se evidenció la explotación de recursos faunísticos de distintos nichos ecológicos. Los peces fueron un componente importante en la dieta. Además, se consumieron cérvidos (O. bezoarticus y B. dichotomus), carpincho, coipo, cuis, zorro gris (Lycalopex gimnocercus) y dasipódidos, y también se habrían explotado aves, reptiles y moluscos. Se aprovecharon diferentes recursos vegetales según el registro de endocarpos carbonizados de frutos de palmeras, fitolitos afines a gramíneas y la identificación de algarrobo negro (Prosopis nigra), anchico colorado (Parapiptadenia rigida), palo borracho (Ceiba speciosa) y tala (Celtis sp.). La presencia de estos elementos arbóreos podría estar relacionada con su consumo como alimentos o bebidas, o también con otros usos potenciales (e.g., combustibles, medicinas y artefactos). Por otro lado, pese a que no existen por el momento evidencias de plantas domesticadas, se plantea la posibilidad de la existencia de horticultura, dada la identificación en el área de sitios correspondientes a la entidad Goya-Malabrigo (J. Castro Reference Castro2017). En el caso del DI, se planteó la práctica de la pesca intensiva de especies de Characiformes y Siluriformes, y la captura y procesamiento de cérvidos (B. dichotomus y O. bezoarticus) y pequeños roedores (Acosta Reference Acosta2005; Acosta y Loponte Reference Acosta and Loponte2013; Caggiano Reference Caggiano1984; Loponte Reference Loponte2008; Politis et al. Reference Politis, Bastourre, Di Prado, Bonomo, Moreira and Matarrese2017). El componente vegetal queda evidenciado, principalmente, a partir del registro de abundantes endocarpos carbonizados de palmera pindó (S. romanzoffiana; Acosta Reference Acosta2005; Acosta y Loponte Reference Acosta and Loponte2013; Acosta y Rios Roman Reference Acosta and Roman2013; Loponte Reference Loponte2008). También fue identificada la presencia de algarrobo, porotos, maíz y probable mandioca (Manihot esculenta), lo que sugiere el desarrollo de prácticas hortícolas (Bonomo, Aceituno et al. Reference Bonomo, Aceituno, Politis and Pochettino2011). Por otro lado, para el Delta superior e inferior del Paraná, excluyendo a los guaraníes, los análisis isotópicos realizados dan cuenta del consumo predominante de vegetales C3, además de herbívoros terrestres consumidores de esas plantas, mamíferos acuáticos y peces (Bonomo et al. Reference Bonomo, Scabuzzo, Politis and Zucol2017; Salazar-García et al. Reference Salazar-García, Bonomo, Scabuzzo, Politis and Bonomo2018).

A partir de la información recién sintetizada, pueden ser definidas una serie de expectativas bioarqueológicas a ser evaluadas con el análisis presentado en este trabajo. Según los datos disponibles, en términos generales, se esperaría que no existieran diferencias sustanciales en los resultados entre las muestras bioarqueológicas, dado que se explotaron recursos animales y vegetales semejantes en las tres áreas por parte de los grupos humanos que allí habitaron desde aproximadamente 2000 aP. Asimismo, sería esperable que los patrones de salud bucal de las tres muestras correspondan a los observados en poblaciones con dietas mixtas. Por otro lado, al considerar que los análisis del registro cerámico del Delta del Paraná (Bonomo et al. Reference Bonomo, Colobig and Mazzia2012; C. Castro Reference Castro2017; Naranjo et al. Reference Naranjo, Malec, Pérez, Bárcena and Chiavazza2010;) sugieren la preparación y cocción de alimentos, esto podría haber incidido en su dureza y contenido de fibras (Hinton Reference Hinton1981; Molnar Reference Molnar1972; Scott y Turner Reference Scott and Turner1988; Smith Reference Smith1984). En conjunto, estos aspectos se traducirían, principalmente, en bajas a moderadas prevalencias de caries, pérdidas dentales ante mortem y lesiones periapicales, y moderados grados de desgaste coronario.

Materiales y métodos

Las tres muestras bioarqueológicas analizadas están conformadas por elementos óseos y dentales de adolescentes y adultos inhumados en 12 sitios arqueológicos (Figura 1). Las dataciones radiocarbónicas disponibles para los entierros humanos de estos sitios los ubican en el lapso temporal entre aproximadamente 570 y 850 aP; un único entierro primario inhumado en un sitio ubicado en la CIRU presenta un fechado de aproximadamente 2000 aP (Bonomo, Politis y Gianotti Reference Bonomo, Politis and Gianotti2011:312; Bonomo et al. Reference Bonomo, Gustavo Politis, Laura Bastourre, Ramos van Raap, Castiñeira, Scabuzzo and Apolinaire2016:53; Castro y Del Papa Reference Castro and Papa2015:200; Loponte Reference Loponte2008:277; Politis et al. Reference Politis, Bonomo, Castiñeira and Blasi2011:84; Scabuzzo et al. Reference Scabuzzo, Ramos van Raap, Bonomo and Politis2015:512).

Figura 1. Ubicación de los sitios arqueológicos de los cuales provienen las muestras bioarqueológicas. Referencias: AS = Arroyo Sarandí; CL2 = Cerro Lorenzo 2; CP = Cerro de Los Pampas; EC/T1PG = El Cerrillo/Túmulo 1 del Paraná Guazú; FQ = Fajina Quemada; LDLG2 = Laguna de los Gansos 2; LTC1 = Los Tres Cerros 1; SPL = Sambaquí de Puerto Landa; T1-CNM = Túmulo 1-Cerro Norte de Machado; T1-LA = Túmulo 1-La Argentina; T2-CSM = Túmulo 2-Cerro Sur de Machado; TL = Túmulo de Lucuix.

Los conjuntos bioarqueológicos de los sitios mencionados fueron estudiados previamente por la autora en cuanto a su conformación sexo-etaria, las prácticas mortuorias y sus contextos arqueológicos (Bonomo et al. Reference Bonomo, Gustavo Politis, Laura Bastourre, Ramos van Raap, Castiñeira, Scabuzzo and Apolinaire2016; Ramos van Raap Reference Ramos van Raap2018; Ramos van Raap y Bonomo Reference Ramos van Raap and Bonomo2016; Ramos van Raap y Scabuzzo Reference Salazar-García, Bonomo, Scabuzzo, Politis and Bonomo2018; Scabuzzo y Ramos van Raap Reference Scabuzzo and Ramos van Raap2017). Para las determinaciones sexuales, según la completitud del individuo, se evaluaron rasgos morfológicos de la pelvis y/o el cráneo (Buikstra y Ubelaker Reference Buikstra and Ubelaker1994) y se emplearon funciones discriminantes en huesos largos (Ramos van Raap et al. Reference Ramos van Raap, Scabuzzo, Di Lorenzo and Batalla2019). Para estimar la edad, se observaron cambios morfológicos de la sínfisis del pubis (Todd Reference Todd1920) y superficie auricular y retroauricular del ilion (Lovejoy et al. Reference Lovejoy, Meindl, Pryzbeck and Mensforth1985) y se consideró la secuencia de formación y fusión de centros de osificación (Schaefer et al. Reference Schaefer, Black and Scheuer2009). Las modalidades inhumatorias identificadas incluyen entierros primarios, paquetes funerarios, acumulaciones óseas y huesos aislados. En lo que respecta a los contextos arqueológicos es relevante mencionar que la información, particularmente referida a los entierros humanos, no presenta el mismo grado de detalle y precisión. Esto se debe a los orígenes e historias particulares de los trabajos en cada sitio, específicamente en cuanto a la metodología empleada en las excavaciones, la información recolectada y la posterior conservación en las instituciones o laboratorios encargados de su custodia. Estas diferencias impactan en los estudios bioarqueológicos ya que, en algunos casos, no se pudieron precisar variables fundamentales como la edad y el sexo (Tabla 1).

Tabla 1. Conformación sexo-etaria de las muestras bioarqueológicas.

a NMI = número mínimo de individuos

b F/PF = femenino/probablemente femenino; M/PM = masculino/probablemente masculino

La muestra del DS está integrada por los individuos hallados por el equipo de investigación en los sitios Los Tres Cerros 1 (Politis et al. Reference Politis, Bonomo, Castiñeira and Blasi2011; Scabuzzo y Ramos van Raap Reference Scabuzzo and Ramos van Raap2017) y Laguna de los Gansos 2 (Bonomo et al. Reference Bonomo, Gustavo Politis, Laura Bastourre, Ramos van Raap, Castiñeira, Scabuzzo and Apolinaire2016; Figura 1). La muestra de la CIRU incluye a individuos hallados, por M. S. Almeida entre 1955 y 2004, en siete sitios arqueológicos: Cerro Lorenzo 2, Sambaquí de Puerto Landa, Túmulo 1-Cerro Norte de Machado, Túmulo 2-Cerro Sur de Machado, Cerro de los Pampas, Túmulo de Lucuix y Fajina Quemada (Castro y Del Papa Reference Castro and Papa2015; Ramos van Raap y Scabuzzo Reference Ramos van Raap and Scabuzzo2018; Figura 1). Para la muestra del DI fueron analizados individuos procedentes de Túmulo 1-La Argentina,Footnote 1 excavado por Almeida (Castro y Del Papa Reference Castro and Papa2015; Ramos van Raap y Scabuzzo Reference Ramos van Raap and Scabuzzo2018); y de El Cerrillo y Arroyo Sarandí, excavados por S. Lothrop (Reference Lothrop1932) a inicios del siglo veinte (Bonomo Reference Bonomo2013; Ramos van Raap y Bonomo Reference Ramos van Raap and Bonomo2016). Asimismo, fueron incluidos los individuos hallados anteriormente en El Cerrillo por L. M. Torres (Reference Torres1911), quien había denominado al lugar Túmulo I del Paraná Guazú. En los conjuntos bioarqueológicos de estos últimos sitios no fue posible asociar maxilares y mandíbulas para un mismo individuo, debido a las particularidades del inventario dentro de la institución en la que se encuentran.

Entre las tres muestras bioarqueológicas se analizaron 1.355 dientes y 1.693 alveolos (Tabla 1). La totalidad de los dientes revelados no se encontraba en oclusión, dado que en varias ocasiones se trataba de mandíbulas y/o maxilares que no podían corresponderse entre sí. Asimismo, algunas piezas dentales se encontraban de manera suelta, sin poder corresponderlas con el elemento óseo; se incluyeron igualmente en el análisis. En cuanto al recuento del total de alveolos, se consideraron tanto los que se encontraban abiertos como aquellos con obliteración.

Las caries fueron identificadas macroscópicamente y observadas con lupa de mano (20×). Para su registro, se utilizó el sistema de clasificación de Buikstra y Ubelaker (Reference Buikstra and Ubelaker1994) y se consideró su grado de severidad (incipiente, moderado o severo; García Guraieb Reference García Guraieb2010). Para las lesiones periapicales, se registró su ubicación, tipo de lesión (granulomas, quistes y abscesos) y posible causa primaria (Dias y Tayles Reference Dias and Tayles1997; Dias et al. Reference Dias, Prasad and Santos2007). En el caso de las pérdidas dentales ante mortem (PDAM), se relevó la pieza dental comprometida (Buikstra y Ubelaker Reference Buikstra and Ubelaker1994), se evaluaron las causas que pudieron haberlas provocado, teniendo en cuenta las lesiones orales predominantes, y se clasificaron en pérdidas con remodelación alveolar parcial, moderada o total (Flensborg Reference Flensborg2011). En el revelamiento de cálculo dental se consideraron tres grados de depositación (baja, moderada o gran cantidad; Buikstra y Ubelaker Reference Buikstra and Ubelaker1994). Para su análisis arqueobotánico se seleccionaron 16 muestras de tártaro de diferentes individuos (adolescentes, adultos y ambos sexos) de las muestras bioarqueológicas del DS (n = 7; sitios LTC1 y LDLG2) y de la CIRU (n = 9; sitios CL2, SPL, TL, CP y T2-CSM). Este análisis siguió la propuesta de Musaubach (Reference Musaubach2012); la preparación y la observación de las muestras fue realizado por la Dra. M. M. Colobig (Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción, Diamante, Entre Ríos), utilizando microscopio óptico y petrográfico, y siguiendo las clasificaciones de códigos internacionales. Por último, en el análisis del desgaste dental se consideraron distintos aspectos. El grado del desgaste oclusal se relevó en todos los dientes in situ en las arcadas dentarias sensu Smith (Reference Smith1984) y Scott (Reference Scott1979). El tipo de desgaste se evaluó a partir de la dirección y forma de las superficies oclusales (Molnar Reference Molnar1971), y para evaluar los patrones de cada muestra en cuanto a estas variables, se calcularon los porcentajes de ocurrencias de cada tipo.

Los datos obtenidos del relevamiento de los indicadores se analizaron cuantitativamente para cada muestra bioarqueológica. Se calcularon sus prevalencias a nivel alveolar (lesiones periapicales y PDAM) o dental (caries, cálculos dentales y desgaste) y se consideraron las variables de sexo y edad. Para analizar estadísticamente las diferencias entre las prevalencias de los indicadores en las tres muestras y para evaluar la asociación entre la presencia de cada indicador y el sexo, se aplicó la prueba de χ2 (o prueba exacta de Fisher). Se utilizó el programa PAST 2.17 (Hammer et al. Reference Hammer, Harper and Ryan2001), y el nivel de significación empleado fue de p ≤ 0,05. La asociación entre los indicadores bucodentales y grupos de edad no fue evaluada estadísticamente, debido a la distribución dispar de las categorías etarias en cada muestra y al gran número de adultos indeterminados.

Resultados

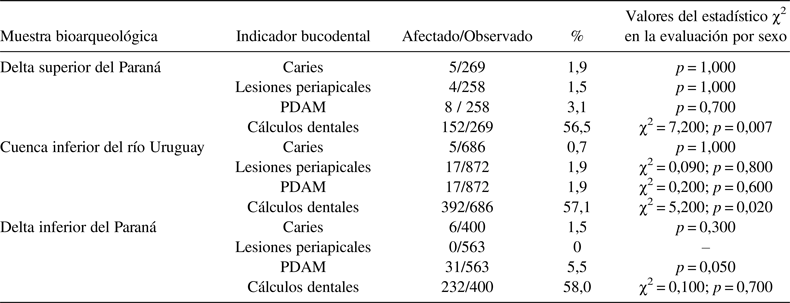

La prevalencia de caries fue baja en las tres muestras (Tabla 2, Tabla Suplementaria 1), y sin diferencias significativas entre ellas (χ2 = 2,6; p = 0,3). Al evaluar la ocurrencia de las caries según el sexo, no se obtuvieron valores estadísticos que permitieran asociar ambas variables (Tabla 2). Las cinco caries registradas en la muestra del DS se localizan en premolares y terceros molares. A excepción de una lesión interproximal en un premolar, todas fueron lesiones moderadas y oclusales afectando al esmalte o dentina. En la CIRU, las cinco caries afectaron principalmente a piezas posteriores. Tres de ellas se registraron en la superficie oclusal e involucraron al esmalte; las dos restantes se registraron en bordes interproximales e implicaron a la cámara pulpar. En la muestra del DI, las seis caries fueron reveladas en la superficie oclusal de la dentición posterior del maxilar y afectaron a la dentina, a excepción de una lesión severa que llegó a la cámara pulpar.

Tabla 2. Prevalencias de los indicadores bucodentales por muestra bioarqueológica; y valores de p para el estadístico χ2, para evaluar diferencias por sexo.

Las lesiones periapicales fueron cuantificadas en bajas prevalencias en las muestras del DS y de la CIRU, y con total ausencia en el DI (Tabla 2, Tabla Suplementaria 1). Estadísticamente, estas diferencias entre el DI y las otras dos muestras resultaron significativas (DS vs. DI: p = 0,010; CIRU vs. DI: p = 0,001). Esto podría ser explicado a través del desgaste, ya que se plantea como la causa principal de las lesiones periapicales en las muestras del DS y de la CIRU, y que, como se verá más adelante, la dentición de la muestra del DI fue la que presentó menor desgaste. Al analizar estas lesiones según el sexo, no se obtuvieron resultados que indiquen la dependencia entre estas variables (Tabla 2). En el DS, las cuatro afecciones se registraron en la dentición posterior de tres adultos y fueron clasificadas como quistes y un granuloma. En la muestra de la CIRU se registraron 17 lesiones (cuatro granulomas, nueve quistes y cuatro abscesos) en ocho adultos. Todas ellas se ubicaron sobre la cara bucal de los alveolos, y principalmente en dientes posteriores. Con respecto a las posibles causas que las habrían generado, en algunas fue posible establecer su asociación con la exposición pulpar no cariosa dada por el desgaste oclusal.

También se registraron bajas prevalencias de PDAM en las tres muestras, siendo la más alta en el DI y la más baja en la CIRU (Tabla 2, Tabla Suplementaria 1). Estadísticamente, las diferencias resultaron significativas entre estas dos muestras (χ2 = 15; p = 0,0001). Según la distribución sexual de las PDAM, se encontró dependencia estadística de ambas variables en la muestra del DI (Tabla 2). En el DS, un adulto masculino (nPDAM = 1) y un adulto medio femenino (nPDAM = 7) presentaron pérdidas de piezas posteriores con remodelación moderada o total. En la muestra de la CIRU, tres de los seis individuos con PDAM presentaron múltiples alveolos remodelados. De las 17 piezas extraviadas en total, el 82,3% (n = 14) son molares y el 70,6% (n = 12) de los alveolos tiene remodelación moderada. Finalmente, en el DI se registraron PDAM en seis mandíbulas y tres maxilares. Dos de estos nueve elementos óseos poseen una sola pérdida y siete presentan múltiples, incluyendo la mandíbula de un adulto con pérdida de todas las piezas. Los alveolos presentaban principalmente remodelación moderada (41,9%; n = 13) o total (38,7%; n = 12).

El cálculo dental fue registrado con moderada prevalencia en las tres muestras (Tabla 2), sin diferencias significativas entre ellas (χ2 = 0,15; p = 0,9). Los individuos masculinos poseen prevalencias más altas en las tres muestras que sus pares femeninos y existe asociación estadística entre estas variables en el DS y la CIRU (Tabla 2). En las tres muestras, la mayoría de los dientes presenta bajo grado de depositación (DS: 75,3%; CIRU: 55,9% y DI: 81,0%). Como se mencionó previamente, se tomaron muestras de tártaro para su análisis arqueobotánico. En cuatro de las siete muestras del DS se identificaron fitolitos (prismáticos, poliédricos y buliformes) vinculados con gramíneas (Poaceae; Figura 2A, B) y un grano de almidón que podría corresponderse con Phaseolus sp. (sitio LTC1; Figura 2C, C’). En el tártaro de la CIRU se distinguieron fitolitos panicoides, prismáticos y poliédricos en tres muestras (sitio CL2; Figura 2E, F). También se observó un grano de almidón de Z. mays (sitio CP; Figura 2H, H’) y uno posible de Phaseolus sp. (sitio T2-CSM).

Figura 2. Microrrestos vegetales en cálculo dental: (A) y (B) fitolitos prismáticos, muestra DS (individuo LTC1-P3); (C) y (C’) grano de almidón Phaseolus sp., muestra DS (LTC1-P4); (D) y (D’) grano de almidón indeterminado, muestra DS (LDLG2-2); (E) y (F) fitolitos poliédrico y prismático, muestra CIRU (CL2-76); (G) y (G’) granos de almidón indeterminados, muestra CIRU (TL-64); (H) y (H’) grano de almidón Zea mays, muestra CIRU (CP-228). Escala: 20 micrones. (Color en la versión electrónica)

En términos generales, al evaluar el desgaste dental en las muestras del DS y de la CIRU, se registran grados medios a altos; y grados bajos a medios en el DI (Figura 3). Como tendencia, se observa que en el DS y en la CIRU el degaste es mayor conforme aumenta la edad de los individuos, y que los grados de desgaste de los molares están asociados con los tiempos de erupción de tales piezas. En el caso de la muestra del DI, dadas sus características y que no pudieron realizarse estimaciones etarias más precisas, no pueden observarse patrones en cuanto a la edad. Por otro lado, al evaluar según el sexo de los individuos (Figura 4), en el DS y en la CIRU se observaron escasas diferencias entre ambos sexos, levemente mayores los desgastes en los masculinos. En el DI, en los contados casos en los que pudo analizarse, se destaca que los molares superiores y algunas piezas dentales anteriores de individuos masculinos poseen grados más altos que los femeninos.

Figura 3. Grados de desgaste por clase dental y grupos de edad en las muestras bioarqueológicas. Referencias: s = superior; i = inferior; Adolesc. = adolescente; A = adulto; A in = adulto indeterminado.

Figura 4. Grados de desgaste por clase dental y sexo en las muestras bioarqueológicas. Referencias: s = superior; i = inferior; F = femenino; M = masculino.

En los molares de la muestra del DS prevalecen las formas de desgaste cóncavas (parciales y totales; 33,7%) y planas (31,5%), y las direcciones de los planos de desgaste horizontales (30,8%) y oblicuas (35,2%, principalmente bucolinguales). Las formas cóncavas se relacionan mayormente con las direcciones oblicuas, mientras que las planas, con las direcciones horizontales. Los resultados para premolares son similares, ya que predominan formas cóncavas (40,3%) y las direcciones oblicuas (bucolinguales: 29,1%; mesiodistales: 17,7%). Con respecto a caninos e incisivos, predominan las formas planas (50,0% y 56,0%) y las direcciones principalmente oblicuas (50,0% y 34,0%). En la CIRU, la forma predominante en todas las clases de dientes es la plana (molares: 57,7%; premolares: 75,7%; caninos: 74,4%; incisivos: 69,0%). En cuanto a las direcciones, las oblicuas (principalmente bucolinguales y linguobucales) son las más representadas en molares (57,4%) y premolares (52,9%); en caninos predominan las direcciones oblicuas (37,8%) y horizontales (37,8%); y en incisivos se encuentran en porcentajes similares las direcciones oblicuas (31,7%), redondeadas (27,2%) y horizontales (36,5%). Más allá de estas generalidades, el 26,1% (n = 12) de los individuos de esta muestra presentan incisivos y caninos con forma y dirección redondeada. Estas piezas dentales son las que presentan los grados más altos de desgaste y están acompañadas, en los mismos individuos, con un predominio de patrones cóncavos en la dentición posterior. En la muestra del DI las superficies oclusales presentan, principalmente, formas planas (molares: 47,0%; premolares: 48,2%; caninos: 50,0%; incisivos: 43,4%) y direcciones oblicuas (molares: 43,4%; premolares: 33,3%; caninos: 40,5%; incisivos: 40,1%).

Discusión

Las caries, lesiones periapicales y PDAM tuvieron bajas incidencias sobre las denticiones de los individuos analizados en las tres muestras bioarqueológicas. Las caries afectaron a la dentición posterior y la mayoría involucró al esmalte o dentina más superficial. Esto sugiere su relación con la morfología de los dientes, ya que las fosas y hoyos de las superficies oclusales de las piezas posteriores son espacios propicios para la acumulación de alimentos y el desarrollo de caries (Hillson Reference Hillson2001). En cuanto a las lesiones periapicales reveladas en el DS y en la CIRU, afectaron a la dentición posterior y en su mayoría fueron procesos inflamatorios crónicos y asintomáticos como son los quistes y granulomas (Dias et al. Reference Dias, Prasad and Santos2007). Al evaluar sus posibles causas, algunas se pudieron relacionar con el desgaste de las piezas comprometidas. Las PDAM también afectaron principalmente a la dentición posterior y la mayoría de los individuos presentaron múltiples pérdidas. La remodelación ósea moderada y total en la que se encontraban la mayoría de los alveolos analizados, indica que las pérdidas de tales piezas habrían ocurrido varios años antes de la muerte de los individuos. En la ocurrencia de las PDAM, la dureza de los alimentos y sus métodos de preparación, junto con el desgaste y las caries, son factores muy significativos (Lukacs Reference Lukacs2007). Se ha planteado que, en grupos con economía cazadora-recolectora, las PDAM se deben principalmente al desgaste, a presiones masticatorias y al uso de los dientes para actividades extramasticatorias, mientras que en grupos agrícolas las principales causas serían la enfermedad periodontal y las caries severas (Scott y Turner Reference Scott and Turner1988). Al evaluar estas distintas causas en las muestras estudiadas, la edad de los individuos y el desgaste habrían sido los aspectos que mayor incidencia tuvieron sobre las PDAM, ajustándose de esta forma a lo esperado para grupos con economía cazadora-recolectora. Más allá de esto, no se descarta la posible ocurrencia de traumas/accidentes o extracciones voluntarias (Lukacs Reference Lukacs2007).

Los contados análisis de salud bucal realizados en otros conjuntos bioarqueológicos del sur del NEA reportan resultados similares a los aquí obtenidos. En conjuntos de sitios del DI se revelaron grados medios de desgaste, bajas prevalencias de caries (en dentición posterior), PDAM y abscesos, y una alta prevalencia individual de cálculo dental con diferencias significativas a favor de los masculinos. Estos resultados fueron interpretados como los esperados para grupos cazadores-recolectores, con una dieta con un alto componente animal y mediano consumo de vegetales (Mazza y Barrientos Reference Mazza and Barrientos2012). Por su parte, en el reanálisis de individuos inhumados en un sitio del DS (Cerro Grande de la Isla Los Marinos; Gaspary Reference Gaspary1950), se observaron principalmente grados bajos de desgaste, baja frecuencia de caries (en dentición posterior) y numerosos casos de patologías alveolares (Kozameh Reference Kozameh and Otero1996). La autora concluyó que el mayor aporte vegetal en la dieta de estos individuos, en comparación con muestras de la región patagónica también analizadas, disminuyó el desgaste dental al exigir menor esfuerzo de masticación. Además, se explicó que, si bien la frecuencia de caries pudo verse atenuada por la incidencia del desgaste, habría habido una baja ingesta de carbohidratos (Kozameh Reference Kozameh and Otero1996).

A partir de los análisis presentados en este trabajo y los antecedentes mencionados, pueden discutirse diferentes aspectos para aportar al conocimiento sobre los recursos animales y vegetales explotados y las formas y procesamientos de los alimentos por parte de los grupos humanos prehispánicos de las áreas aquí consideradas. Diferentes estudios (e.g., Hillson Reference Hillson, Katzenberg and Saunders2008; Lukacs Reference Lukacs1992; Turner Reference Turner1979) han vinculado las tasas de caries con el tipo de estrategia de subsistencia y la ingesta frecuente de carbohidratos. Investigaciones en el Golfo Pérsico, por ejemplo, identificaron que mientras grupos agricultores exhiben porcentajes elevados de caries, grupos con economías mixtas presentan tasas intermedias y aquellos con subsistencia marina, los números más bajos (Littleton y Frohlich Reference Littleton and Frohlich1993). Al considerar estas tendencias, los resultados de este trabajo indicarían un bajo consumo de alimentos con almidón y azúcar, como el arroz silvestre, el maíz y los frutos de palmeras y algarrobo, especies identificadas en el registro arqueológico de las áreas bajo estudio. Sin embargo, más allá de esta interpretación inicial, deben discutirse algunas cuestiones relevantes. En primer lugar, no debe descartarse que la atrición pudo haber generado una subestimación en el registro de caries (Hillson Reference Hillson2001). En segundo lugar, la textura y el procesamiento de los alimentos inciden directamente en su cariogenicidad (Lanfranco y Eggers Reference Turner2012; Tayles et al. Reference Tayles, Domett and Nelsen2000). Finalmente, la conjunción de múltiples componentes presentes en las dietas mixtas puede mitigar el efecto de los carbohidratos en la salud bucal (Giacaman Reference Giacaman2018; Lanfranco y Eggers Reference Lanfranco, Sabine and Li2012).

Un ejemplo de cómo el procesamiento de los alimentos influye en su potencial cariogénico lo constituye el almidón, el cual tiene una cariogenicidad baja por su lenta acumulación en la placa dental y digestión oral más lenta. Sus efectos sobre la desmineralización de los tejidos dentales dependen mayormente de la gelatinización que sufran. Mediante este proceso, dado por efecto térmico, los almidones se vuelven susceptibles a la rotura enzimática en la cavidad bucal y producen así moléculas altamente cariogénicas (Lanfranco y Eggers Reference Lanfranco, Sabine and Li2012; Tayles et al. Reference Tayles, Domett and Nelsen2000). Asimismo, la evidencia experimental muestra que los almidones cocidos tienen potencial cariogénico, pero sólo en presencia de determinadas enzimas salivales y cuando su consumo ocurre junto con azúcares (Giacaman Reference Giacaman2018). En el Delta del Paraná, análisis de materiales arqueológicos cerámicos reflejan la exposición al calor de ciertas plantas durante el procesamiento de los alimentos. Algunos de los cuencos hallados en LTC1 (DS) fueron utilizados para la cocción y servido de vegetales; entre los fitolitos hallados en su interior se identificaron gramíneas panicoideas, oryzoideas y poóideas (C. Castro Reference Castro2017). Los estudios de una cuchara de cerámica encontrada en Cerro Tapera Vázquez (Pre-Delta) indican que la misma habría sido utilizada para calentar y beber líquidos hechos a base de vegetales. El perfil lipídico obtenido de su interior sería compatible con aceites de semillas o ceras provenientes del recubrimiento de frutos, hojas o semillas. Además, la cuchara habría contenido partes de gramíneas o palmeras y almidón de Z. mays, Phaseolus vulgaris y probablemente de Cannaceae (Bonomo et al. Reference Bonomo, Colobig and Mazzia2012). En sitios del DI y los ambientes litorales adyacentes (Túmulo de Campana 2, La Bellaca 2 y Cerro Lutz), los análisis de ácidos grasos sobre restos cerámicos indican que estas vasijas habrían servido para el procesamiento y/o el consumo de granos, probablemente de maíz y algarrobo (Naranjo et al. Reference Naranjo, Malec, Pérez, Bárcena and Chiavazza2010; Pérez et al. Reference Pérez, Acosta, Naranjo and Malec2013). En conjunto, estos registros demuestran el procesamiento, cocción y posterior consumo de alimentos con almidón.

El azúcar, por su parte, se descompone fácilmente, es muy ácido y altamente cariogénico (Tayles et al. Reference Tayles, Domett and Nelsen2000). De acuerdo con las evidencias arqueobotánicas conocidas para el sur del NEA (e.g., Bonomo, Aceituno et al. Reference Bonomo, Aceituno, Politis and Pochettino2011; Bonomo, Politis y Gianotti Reference Bonomo, Politis and Gianotti2011; Colobig et al. Reference Colobig, Sánchez and Zucol2015), los frutos del algarrobo (que poseen altos valores de azúcares) pudieron haber sido consumidos de forma directa. Sin embargo, dadas las bajas prevalencias de caries observadas, no habrían sido un recurso importante en la dieta, o bien, no habrían sido consumidos de manera frecuente como para favorecer lesiones infecciosas.

También debe considerarse que el consumo de ácidos grasos y proteínas tendrían efectos protectores frente a las caries (Giacaman Reference Giacaman2018), de modo que dietas ricas en carne conducirían a bajas frecuencias de caries. Específicamente, el consumo elevado de pescado modifica los valores del pH bucal y genera un ambiente oral no propicio para el desarrollo de caries (Lanfranco y Eggers Reference Lanfranco, Sabine and Li2012). En este sentido, para este trabajo cobran relevancia los análisis zooarqueológicos e isotópicos en el Delta del Paraná que reflejan la ingesta de herbívoros terrestres consumidores de plantas C3 y peces de agua dulce (Bonomo et al. Reference Bonomo, Scabuzzo, Politis and Zucol2017; Salazar-García et al. Reference Salazar-García, Bonomo, Scabuzzo, Politis and Bonomo2018). Por otro lado, cabe destacar que los frutos de las palmeras poseen, además de elevados niveles de carbohidratos, buen perfil de ácidos grasos (Goudel Reference Goudel2012). En análisis sobre fragmentos cerámicos de sitios del DI se observaron varios de los ácidos que poseen los frutos de las palmeras yatay, indicando probablemente su procesamiento y consumo (Acosta y Rios Roman Reference Acosta and Loponte2013).

En síntesis, las distintas evidencias arqueológicas se refieren a la ingesta de plantas por parte de los grupos humanos que habitaron el sur del NEA, principalmente más documentado para el Delta del Paraná. Según los resultados obtenidos, el consumo de estos recursos —con almidón y azúcar— no se refleja en las patologías infecciosas bucales en ninguna de las tres muestras bioarqueológicas. Sin embargo, los bajos porcentajes de caries obtenidos no deben asociarse directamente con una dieta con un escaso componente vegetal, ya que deben tenerse en cuenta otros factores que influyen en su desarrollo: por un lado, el tipo de preparación de los alimentos, especialmente los que contienen almidón, y su consumo junto con azúcares; por otro, un aporte considerable de ácidos grasos (e.g., a través de frutos de palmeras y peces) y de proteínas (brindadas por peces y herbívoros terrestres y acuáticos).

Al discutir los moderados porcentajes de cálculo dental obtenidos en las tres muestras, debe considerarse que existen diferentes factores fisiológicos, culturales y dietarios que intervienen en su formación (Hillson Reference Hillson, Katzenberg and Saunders2008; Lieverse Reference Lieverse1999). En cuanto a la dieta, algunos autores vinculan la mineralización de la placa dental con el consumo de alimentos ricos en proteínas (e.g., pescado) que aumentan la alcalinidad del medio oral y detienen el desarrollo de caries; otros investigadores sugieren su relación con dietas ricas en carbohidratos porque favorecen la acumulación de placa dental y, por ende, facilita la formación de cálculo y el desarrollo de caries; y también se propone el papel de las dietas mixtas en su conformación (Delgado-Darias et al. Reference Delgado-Darias, Velasco-Vázquez, Arnay-de-la-Rosa, Martín-Rodríguez and González-Reimers2006; Greene et al. Reference Greene, Kuba and Irish2005; Lieverse Reference Lieverse1999; Littleton y Frohlich Reference Littleton and Frohlich1993). En este trabajo, según las bajas prevalencias de caries y la ingesta de otros componentes en la dieta (i.e., recursos faunísticos), es probable que las tasas de cálculo dental registradas estén relacionadas principalmente con una mayor ingesta de proteínas en relación con carbohidratos. Igualmente, no debe descartarse que su depositación también esté relacionada con la ingesta de almidones, aportados, por ejemplo, a través de harinas (véase más adelante).

El análisis de microrrestos vegetales del tártaro dental en muestras del DS y de la CIRU brindó información complementaria a los estudios realizados hasta el momento. En relación con los fitolitos graminoides, su presencia podría relacionarse no sólo con su consumo alimenticio, sino también con su probable uso medicinal o al ingerirse alimentos con restos de los elementos utilizados para su cocción (Musaubach Reference Musaubach2012). En cuanto al posible grano de almidón de Phaseolus sp. en una muestra del DS, se amplía el registro del cultivo y consumo de estos vegetales en el Delta del Paraná. Por su parte, los granos de Z. mays y probable Phaseolus sp. en dos muestras de la CIRU adquieren relevancia ya que aún no han sido identificadas estas especies en los análisis realizados en esta área, y serían indicio del consumo de vegetales domesticados como fue propuesto inicialmente para el Delta del Paraná. En el caso de la evidencia de Phaseolus sp. en la CIRU, puede contextualizarse su presencia con la datación disponible para el sitio del que procede tal muestra, en aproximadamente 850 años aP (T2-CSM; Castro y Del Papa Reference Castro and Papa2015:200).

Las tres muestras bioarqueológicas presentaron, en promedio, grados moderados de desgaste. En este punto debe considerarse que la casi total ausencia de adultos mayores analizados podría estar subestimando estos promedios registrados. También se relevaron diferentes formas y direcciones de las superficies oclusales. Algunos investigadores asociaron los tipos de desgaste con la subsistencia de los grupos humanos. Mientras que los cazadores-recolectores tendrían un pronunciado desgaste con formas planas principalmente en la dentición anterior, los agricultores tenderían a tener menor desgaste en la dentición anterior y mayor en la posterior, con formas cóncavas y direcciones oblicuas. Esto se debe a la dureza, textura y preparación de los alimentos consumidos. Diferentes técnicas de cocción y preparación disminuyen la dureza de los alimentos, y así el estrés masticatorio es menor (Hinton Reference Hinton1981; Molnar Reference Molnar1972; Scott y Turner Reference Scott and Turner1988; Smith Reference Smith1984). Según los resultados obtenidos sobre el desgaste, los individuos analizados no se ajustan estrictamente a los patrones esperados para los cazadores-recolectores o agricultores; más bien serían coincidentes con una economía mixta, como así lo demuestran las otras evidencias y líneas de estudio.

El desgaste moderado relevado sugiere una dieta ligeramente abrasiva, debido, por ejemplo, a la ingesta directa de alimentos fibrosos, granos y frutos. Los “rompecocos” (piedras con hoyuelos), registrados arqueológicamente en el sur del NEA (e.g., Bonomo et al. Reference Bonomo, Capdepont and Matarrese2009; Bonomo y Capeletti Reference Bonomo and Capeletti2014; J. Castro Reference Castro2017; Loponte Reference Loponte2008; Torres Reference Torres1911), representarían una evidencia indirecta del consumo de frutos (generalmente vinculados con las palmeras) al haberse utilizado para romper sus duros endocarpos. Otra fuente de incorporación de partículas abrasivas pudo ser a partir de la cocción de los alimentos sobre brasas, su manipulación sobre el suelo y el consumo de pescado seco (Lalueza Fox et al. Reference Fox, Carles and Albert1996; Littleton y Frohlich Reference Littleton and Frohlich1993). Como mencionan algunas de las primeras fuentes etnohistóricas para las islas del río Paraná, la práctica de ahumar diferentes tipos de pescado y otras carnes previamente secas constituía una forma de conservar alimentos durante todo el año (Santa Cruz Reference Santa Cruz1918 [Reference Santa Cruz1540]). También el desgaste pudo verse favorecido por el consumo de harinas de pescado (Schmidl Reference Schmidl1980 [1567]:40). Análisis arqueobotánicos en sitios del Delta del Paraná sugieren que algunos recipientes cerámicos habrían sido utilizados para almacenar maíz, algarrobo y frijoles, probablemente en forma de harina (Bonomo, Aceituno et al. Reference Bonomo, Aceituno, Politis and Pochettino2011). A estas referencias se suman los hallazgos de artefactos en sitios del Pre-Delta y Delta inferior que se habrían utilizado para la molienda de granos (Bonomo et al. Reference Bonomo, Capdepont and Matarrese2009; Bonomo, Colobig et al. Reference Bonomo, Colobig, Passeggi, Zucol and Brea2011). Más allá de estos registros, hay que tener en cuenta que se desconoce el grado de tamizaje alcanzado en la molienda, el cual influye en el tamaño de los granos presentes en las harinas y el consecuente desgaste dental (Littleton y Frohlich Reference Littleton and Frohlich1993). También debe considerarse que el consumo de animales de ambientes fluviales como peces y moluscos puede contribuir al desgaste coronario por la arena adherida (Kieser et al. Reference Kieser, Denninson, Kaidonisc, Huang, Herbison and Tayles2001; Lamenza et al. Reference Lamenza, Plischuk and Desántolo2018; Okumura y Eggers Reference Okumura and Eggers2005).

Otras prácticas culinarias favorecieron la reducción de la dureza de la comida y, de esta forma, el impacto sobre los dientes fue menor. En este sentido, la presencia de individuos en las tres muestras con múltiples PDAM sugiere la ingesta de alimentos blandos y suaves (Gheggi Reference Gheggi2012). Como ya se mencionó, el registro cerámico en las tres áreas estudiadas del sur del NEA, específicamente del Delta del Paraná, evidencia el procesamiento y cocción de los alimentos. Análisis de ácidos grasos realizados en vasijas del DI sugieren que algunas de ellas pudieron haberse utilizado no sólo en la cocción de recursos vegetales, sino también para el hervido de presas como peces y coipo (Pérez et al. Reference Pérez, Acosta, Naranjo and Malec2013). Según fuentes escritas del siglo dieciséis sobre los pobladores del extremo sur de la cuenca del Plata, el pescado era asado, cocido y también se elaboraba manteca de pescado (Apolinaire y Bastourre Reference Apolinaire and Bastourre2016; Fernández de Oviedo y Valdés Reference de Oviedo and Valdés1851 [Reference de Oviedo and Valdés1547]:178). Todas estas formas de procesamiento y consumo de los alimentos habrían generado los patrones y grados moderados de desgaste observados; y también estarían reflejadas en las bajas prevalencias de PDAM y lesiones periapicales producidas por la exposición de la cámara pulpar.

Discusión aparte merecen los patrones redondeados y el elevado desgaste en la dentición anterior registrados solamente en individuos de la CIRU, que además poseían formas cóncavas en la dentición posterior. A modo comparativo, tendencias similares fueron reportadas en la región pampeana para grupos con economías cazadoras-recolectoras de entre fines del Holoceno temprano y el Holoceno medio (L'Heureux Reference L'Heureux, Politis, Gutiérrez and Scabuzzo2014). Esto fue entendido como producto de una dieta con una baja a moderada proporción de vegetales y consumo de carne, y la incorporación de abrasivos mediante la molienda y actividades de procesamiento. En este sentido, lo observado en los individuos de la CIRU podría ser explicado a partir de un mayor estrés masticatorio por el consumo de una mayor cantidad de granos y frutos, pescado seco o harinas con bajo grado de tamizaje. Igualmente, no debe descartarse el efecto del uso extramasticatorio de la dentición anterior por parte de estos individuos (Eshed et al. Reference Eshed, Gopher and Hershkovitz2006; Hinton Reference Hinton1981; Molnar Reference Molnar2008).

Finalmente, es interesante recordar que, en general, se registraron promedios de desgaste dental levemente más altos en los individuos masculinos en las tres muestras bioarqueológicas; incluso también en los dientes con patrones redondeados en la CIRU. La misma tendencia en la diferencia sexual, aunque más clara, presentaron las prevalencias de cálculo dental en el DS y en la CIRU. Estas disparidades en cuanto al sexo, si son analizadas en conjunto, podrían ser indicio de un consumo diferenciado de alimentos entre hombres y mujeres. Tal como fue interpretado en otros trabajos (e.g., Delgado-Darias et al. Reference Delgado-Darias, Velasco-Vázquez, Arnay-de-la-Rosa, Martín-Rodríguez and González-Reimers2006), al relacionar la depositación de cálculo con el consumo de proteínas, las diferencias sexuales podrían deberse a una mayor ingesta de proteínas por parte de los hombres, y vinculado tal vez con diferencias en la obtención y el reparto de los recursos. La continuación de estos estudios en otras muestras será interesante para observar si se repite esta situación, como una característica de las poblaciones que habitaron el sur del NEA

Conclusiones

En este trabajo se presentaron los resultados del análisis de distintos indicadores bucodentales en tres muestras bioarqueológicas del sur del NEA. Desde esta línea de estudio poco explorada en las investigaciones bioarqueológicas de esta región, se obtuvo información novedosa sobre la salud bucal, la dieta y las posibles formas de procesamiento de los alimentos de las poblaciones que habitaron allí durante el Holoceno tardío. Para discutir estos aspectos, que no son posibles de inferir desde otros componentes del registro arqueológico, resultó fundamental la articulación con datos procedentes de otras líneas de análisis; esto mostró un panorama más complejo acerca de cómo impacta la conjunción de múltiples componentes alimenticios en la salud bucal de los individuos.

Los recursos animales constituyeron el componente principal de la alimentación de las poblaciones que habitaron las tres áreas bajo estudio, siendo probablemente los peces uno de los recursos más importantes. Esto quedaría evidenciado a partir de las elevadas tasas de cálculo dental y también de las bajas prevalencias de caries, ya que su consumo mayoritario habría actuado como protector frente al desarrollo de tales procesos infecciosos. De tal modo, se plantea que el consumo complementario de los vegetales silvestres y domesticados no impactó en la salud bucal de los individuos. Asimismo, se infirieron diferentes modos de procesamiento de los alimentos que habrían atenuado las presiones masticatorias y el desgaste dental. Si bien todos estos aspectos se reportan en general en las tres muestras bioarqueológicas, los grupos que habitaron la cuenca inferior del río Uruguay habrían presentado una dieta más abrasiva, vinculado probablemente con la molienda, el asado y la cocción directa sobre el fuego de los recursos alimenticios. Finalmente, las tendencias parecen indicar un consumo de alimentos diferenciado entre individuos de sexo femenino y masculino, específicamente en cuanto a la ingesta de proteínas. Este punto será profundizado con el fin de obtener información novedosa sobre prácticas interpersonales vinculadas con la organización social y económica de los grupos prehispánicos del sur del NEA, específicamente en cuanto a la obtención, reparto y/o consumo de los recursos animales y vegetales.

Agradecimientos

Este trabajo formó parte de las investigaciones doctorales de la autora, financiadas con una beca de CONICET, y se enmarcó en los proyectos “Bioarqueología de las poblaciones prehispánicas del Litoral: Un análisis comparativo” (PICT 2014/0813) y “Arqueología de ambientes acuáticos del Centro-este argentino” (UNLP 11/N770). Agradezco a Raúl Almeida, Tomás Ameida y Mariano del Papa, por su ayuda durante la consulta de las muestras analizadas; a Milagros Colobig por su colaboración en los análisis arqueobotánicos; a Clara Scabuzzo y Mariano Bonomo por la lectura crítica de una versión previa de este artículo; y a los evaluadores por sus acertadas observaciones que mejoraron el trabajo.

Declaración de disponibilidad de datos

Los entierros humanos de los dos sitios que conformaron la muestra del Delta superior del Paraná están en curación temporal en la División Arqueología del Museo de La Plata (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina). Los conjuntos bioarqueológicos de los sitios El Cerrillo/Túmulo 1 del Paraná Guazú y Arroyo Sarandí de la muestra del Delta inferior se encuentran bajo custodia de la División Antropología del Museo de La Plata. Los entierros humanos del sitio Túmulo 1-La Argentina (muestra Delta inferior) y los incluidos en la muestra de la cuenca inferior del río Uruguay están bajo custodia del Museo de Ciencias Naturales y Arqueología, Profesor Manuel Almeida (Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina).

Materiales suplementarios

Para acceder a los materiales suplementarios que acompañan este artículo, visitar www.journals.cambridge.org/[Journal].

Tabla Suplementaria 1. Prevalencias de los indicadores bucodentales por muestra bioarqueológica, según categorías de edad y sexo.