Las enfermedades infecciosas han sido señaladas como una de las principales causas de muerte en las sociedades pasadas (Larsen Reference Larsen2018; Roberts Reference Roberts and Buikstra2019), influyendo en los procesos de adaptación y jugando un rol importante en la evolución de nuestra especie (Jackson Reference Jackson, Stinson, Bocci, Huss-Ashmore and O'Rourke2000). Considerando su relevancia, son abundantes las investigaciones acerca de patologías infecciosas específicas que pueden manifestarse en el esqueleto, como la tuberculosis (TB; e.g., Mariotti et al. Reference Mariotti, Zuppello, Pedrosi, Bettuzzi, Brancaccio, Peccenini, Morigi and Belcastro2015; Pedersen et al. Reference Pedersen, Milner, Kolmos and Boldsen2019) y la lepra (e.g., Han et al. Reference Han, Mistry, Thompson, Tang, Khanna and Zhang2015), y evidencias moleculares de la peste negra (e.g., Bos et al. Reference Bos, Schuenemann, Golding, Burbano, Waglechner, Coombes and McPhee2011). En contraste, son menos frecuentes los análisis de lesiones inespecíficas asociadas a infecciones óseas, como las reacciones periósticas proliferativas (RPP; e.g., DeWitte Reference DeWitte2014) y el diagnóstico de osteomielitis, tanto en restos humanos arqueológicos como en colecciones identificadas (Santos y Suby Reference Santos and Suby2015).

Esta tendencia es igualmente identificada en las poblaciones que habitaron el sur de Sudamérica. La mayor parte de las investigaciones acerca de patologías infecciosas en restos humanos de poblaciones agricultoras y cazadoras-recolectoras de Argentina estuvieron orientados al diagnóstico de TB (Arrieta et al. Reference Arrieta, Asunción Bordach and Mendonça2011; Guichón et al. Reference Guichón, Buikstra, Stone, Harkins, Suby, Massone, Prieto, Wilbur, Constantinescu and Martín2015; Luna et al. Reference Luna, Aranda, Santos, Donoghue, Lee, Wu and Besra2020) y treponematosis (Castro et al. Reference Castro, Salceda, Plischuk, Desántolo, Salemme, Santiago, Álvarez, Piana, Vázquez and Mansur2008; García Guraieb et al. Reference García Guraieb, Bernal, González, Bosio and Aguerre2009; Ramos van Raap y Scabuzzo Reference Ramos van Raap and Scabuzzo2018). Por el contrario, el análisis de RPP posiblemente asociadas a procesos infecciosos ha sido menos abordado de manera sistemática en escalas macro-regionales y en muestras amplias de esqueletos.

En Patagonia Austral (PA), la región comprendida al sur de la latitud 50°S del continente americano (Figura 1), se han descripto lesiones en muestras reducidas de restos humanos provenientes de sitios arqueológicos aislados (Guichón et al. Reference Guichón, Buikstra, Stone, Harkins, Suby, Massone, Prieto, Wilbur, Constantinescu and Martín2015), mientras que algunos pocos estudios analizaron muestras más numerosas (García Guraieb Reference García Guraieb2006; García Laborde et al. Reference García Laborde, Suby, Guichón and Casali2010; Pandiani et al. Reference Pandiani, Suby and Santos2019; Suby Reference Suby, Luna, Aranda and Suby2014). Al igual que en otras regiones de América (e.g., Klaus y Ortner Reference Klaus and Ortner2014; Verano y Ubelaker Reference Verano and Ubelaker1992), se ha resaltado el posible impacto que tuvieron las enfermedades infecciosas sobre la salud de las poblaciones originarias de PA, en particular durante el periodo posterior al contacto con europeos. Estas afirmaciones se basan en algunos pocos relatos históricos, la mayor parte posteriores al siglo diecinueve (Saletta y Fiore Reference Saletta and Fiore2017), mientras que las investigaciones arqueológicas y paleopatológicas son escasas (Suby Reference Suby2020). Así, se asumen posibles consecuencias de las enfermedades infecciosas que afectaron a las poblaciones humanas, antes y después del contacto, no siempre acompañadas por evidencias arqueológicas. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es estudiar el impacto que las enfermedades infecciosas tuvieron sobre las poblaciones de cazadores-recolectores que habitaron PA, a partir de la identificación, descripción e interpretación de posibles lesiones óseas en restos humanos del Holoceno medio y tardío (aproximadamente 5200-100 años aP).

Figura 1. Localización de los sitios arqueológicos de los individuos estudiados. No se conoce la ubicación exacta de los hallazgos de los esqueletos MFM 2671, MFM 2407(2) y MFM 2405, por lo que no son incluidos en el mapa.

Materiales y métodos

Contexto arqueológico y biocultural

Las evidencias arqueológicas muestran que PA fue ocupada por poblaciones humanas hace al menos 11.000 años aP en el extremo sur continental y el norte de Tierra del Fuego, y hace 7800 años aP en el sur de Tierra del Fuego (Prates et al. Reference Prates, Politis and Steele2013). Según datos etnohistóricos, fue habitada por cuatro etnias principales: cazadores-recolectores terrestres (Aonikenk en el continente y Selk'nam en el norte de Tierra del Fuego) y cazadores-recolectores marinos (Alakaluf y Yámanas en los litorales suroccidental y suroriental de Tierra del Fuego, respectivamente; Gusinde Reference Gusinde1982, Reference Gusinde1986; Saletta Reference Saletta2015). Sin embargo, numerosos estudios zooarqueológicos y paleodietarios identificaron la existencia de economías intermedias, basadas en la explotación de recursos terrestres y marítimos en diferentes proporciones (Barberena Reference Barberena2008; Borrero y Barberena Reference Borrero and Barberena2006).

Se trataban de poblaciones de reducido tamaño y alta movilidad, que experimentaron un aumento poblacional a partir de aproximadamente 1500 años aP hasta momentos previos al contacto (Suby et al. Reference Suby, Luna, Aranda and Flensborg2017). El registro bioarqueológico abarca los últimos 6000 años aP aproximadamente, hecho atribuido a sesgos tafonómicos y a la reducida demografía (Barberena Reference Barberena2008). No han sido identificados cementerios; por el contrario, la mayoría de los entierros son aislados e individuales, con sólo algunas excepciones de entierros múltiples (e.g., Santiago et al. Reference Santiago, Salemme, Suby and Guichón2011). Por lo tanto, el registro bioarqueológico es fragmentario y relativamente escaso, lo que obliga al análisis de muestras conformadas por esqueletos provenientes de diversos sitios arqueológicos, agrupados bajo criterios etnográficos, espaciales, temporales o de acuerdo a las estrategias económicas.

Muestra

Se analizaron esqueletos de individuos no-adultos y adultos de ambos sexos recuperados en sitios arqueológicos de PA, resguardados en instituciones de Argentina (Museo del Fin del Mundo, Ushuaia [IMHICIHU]; Buenos Aires; Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana, Quequén) y Chile (Instituto de la Patagonia, Punta Arenas). Se seleccionaron aquellos que contaran con una representación esqueletal superior al 50% y con superficies óseas sin pérdida de tejido postmortem que impidan la identificación de RPP (Tabla 1). Fueron incluidos también individuos con un menor porcentaje de representación cuando se detectaron lesiones óseas que pudieran resultar compatibles con procesos infecciosos.

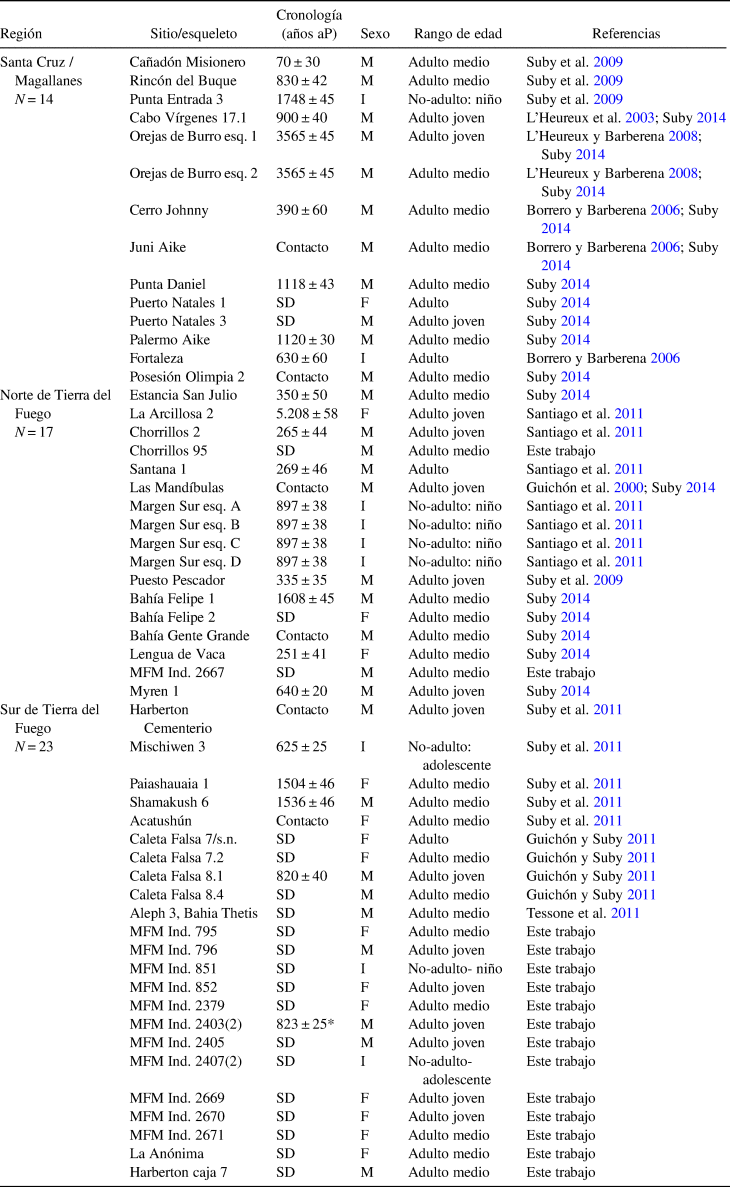

Tabla 1. Esqueletos estudiados en el presente trabajo.

Notas: M: masculino; F: femenino; I: indeterminado; SD: sin datos. Todos los fechados radiocarbónicos informados fueron realizados sobre hueso humano, y se presentan no calibrados. Contacto: asignado teniendo en cuenta información contextual. * Fechado no calibrado, realizado en el Arizona AMS Laboratory (código AA112832, human bone)

La edad de muerte de los individuos adultos se estimó a través del análisis de la pelvis, rasgos morfológicos de la superficie auricular (Lovejoy et al. Reference Lovejoy, Meindl, Mensforth and Barton1985) y de la sínfisis púbica (Brooks y Suchey Reference Brooks and Suchey1990; Todd Reference Todd1921), y se clasificaron como no-adultos (<18 años) y adultos (>18 años). Los primeros fueron clasificados en infantes (nacimiento-3 años), niños (3–12 años) y adolescentes (12–18 años), mientras que los segundos en adulto joven (18–34 años), medio (35–49 años) o mayor (>50 años; Buikstra y Ubelaker Reference Buikstra and Ubelaker1994). El sexo fue estimado de acuerdo al dimorfismo sexual de la pelvis adulta (Phenice Reference Phenice1969) y el cráneo (Acsádi y Nemeskéri Reference Acsádi and Nemeskéri1970).

Luego de esta selección, se dispuso de 54 individuos provenientes de 50 sitios arqueológicos (Figura 1): 14 (25,9%) recuperados en el sur de la Provincia de Santa Cruz (Argentina) y la Región de Magallanes (Chile); 17 (31,5%) en el norte de Tierra del Fuego y 23 (42,6%) en el sur de Tierra del Fuego. Del total, ocho esqueletos (14,8%) corresponden a no-adultos (seis niños y dos adolescentes) y 46 (85,2%) a adultos. De estos últimos, 16 (34,8%) son adultos jóvenes, 26 (56,5%) adultos medios, y cuatro (8,7%) indeterminados. Respecto al sexo, 15 (27,8%) son femeninos, 30 (55,5%) masculinos y nueve (16,6%) indeterminados (Tabla 1). Treinta y tres individuos (61,1%) poseen asignación cronológica: 20 (60,6%) previos al contacto y 13 (39,4%) posterior al contacto nativo-europeo (establecido en 400 años aP; Tabla 1).

Métodos

Las infecciones se definen como la invasión de microrganismos patógenos (i.e., bacterias, virus, parásitos, hongos o priones) en algún tejido que produce inflamación y una respuesta inmunológica compleja. En restos humanos sólo pueden ser identificadas macroscópicamente a través del análisis de la formación o destrucción de tejido óseo (Roberts Reference Roberts and Buikstra2019; Weston Reference Weston and Grauer2012). Dado que los traumas, enfermedades autoinmunes, trastornos metabólicos o patologías neoplásicas pueden producir respuestas similares (Marques et al. Reference Marques, Matos, Meinzer, Steckel, Larsen, Roberts and Baten2019), la tendencia a asociar las RPP con procesos infecciosos, originalmente abordadas como un rasgo diagnóstico (e.g., Larsen Reference Larsen1997), está siendo abandonada. Por lo tanto, el diagnóstico de enfermedades infecciosas a partir de lesiones óseas inespecíficas representa uno de los mayores desafíos en el análisis paleopatológico, que depende en gran medida de la preservación ósea, las características de las lesiones y su distribución anatómica (Marques et al. Reference Marques, Matos, Meinzer, Steckel, Larsen, Roberts and Baten2019; Roberts Reference Roberts and Buikstra2019).

En este trabajo se registraron y describieron macroscópicamente las RPP de hueso nuevo, detallando los elementos afectados, lateralidad, localización, el tipo tejido (woven —i.e., hueso inmaduro, desordenado o reticular—, lamelar o mixto) y su contorno (focalizadas o difusas), siguiendo a Weston (Reference Weston and Grauer2012). Además, se buscaron y registraron lesiones osteolíticas en las superficies óseas que pudieran asociarse con procesos infecciosos.

En cada individuo se realizó un diagnóstico diferencial de las lesiones registradas, clasificándolas en: (1) RPP (i.e., la inflamación del periostio); (2) osteomielitis; y (3) infecciones específicas. Dado que las RPP pueden tener etiologías diversas, se intentó clasificar las lesiones en infecciosas, traumáticas, metabólicas o tumorales. Las lesiones fueron asignadas a alguna patología infecciosa de acuerdo a sus características o su distribución esqueletal, siguiendo criterios diagnósticos basados en información clínica y paleopatológica (Roberts Reference Roberts and Buikstra2019).

Así, se diagnosticó como osteomielitis a las lesiones con cloaca, o secuestro y/o involucro (Ortner Reference Ortner, Pinhasi and Mays2008; Roberts Reference Roberts and Buikstra2019; Weston Reference Weston and Grauer2012). Sin embargo, se tuvo en cuenta la posibilidad que RPP fueran producidas por osteomielitis, aun cuando no estuvieran presentes las lesiones mencionadas, teniendo en cuenta su distribución anatómica (Roberts Reference Roberts and Buikstra2019; Santos y Suby Reference Santos and Suby2015). Se consideraron compatibles con TB a las lesiones líticas y RPP en las vértebras y en las articulaciones (Mariotti et al. Reference Mariotti, Zuppello, Pedrosi, Bettuzzi, Brancaccio, Peccenini, Morigi and Belcastro2015; Pedersen et al. Reference Pedersen, Milner, Kolmos and Boldsen2019; Santos y Suby Reference Santos and Suby2012; Spekker et al. Reference Spekker, Hunt, Váradi, Berthon, Molnár and Pálfi2018), RPP en la cara ventral y del extremo vertebral de las costillas (Santos y Roberts Reference Santos and Roberts2006), y bilaterales en los huesos largos (Assis et al. Reference Assis, Santos and Roberts2011). Además, se tomaron como evidencias de treponematosis a las caries sicca (i.e., lesiones radiales en la bóveda craneana) y las cavidades y expansión ósea en la superficie de huesos largos (Ortner Reference Ortner, Pinhasi and Mays2008; Roberts y Buikstra Reference Roberts, Buikstra and Buikstra2019).

Para la asignación del diagnóstico, se siguió una adaptación del Protocolo de Estambul (Appleby et al. Reference Appleby, Thomas and Buikstra2015), de acuerdo a las siguientes categorías: (1) Consistente con: la lesión puede haber sido causada por la condición descripta, pero es inespecífica y hay muchas otras causas posibles; (2) Altamente consistente con: la lesión puede haber sido causada por la condición descripta, pero hay algunas otras posibles causas; (3) Típica de: la lesión es hallada usualmente en este tipo de condición, pero hay otras causas posibles; y (4) Diagnóstica de: es decir patognomónica. Las lesiones fueron clasificadas en cada categoría de acuerdo a sus características, según resultaron similares a las descriptas más arriba para la osteomielitis, la TB y las treponematosis, y para las RPP, considerando si se presentaron en más de un elemento óseo, su localización y las características del tejido óseo registrado (Weston Reference Weston and Grauer2012).

Una vez realizados los diagnósticos, se analizó la prevalencia por tipo de lesión (RPP, osteomielitis o infección específica), y su frecuencia según la edad y el sexo. Además, se analizó su distribución espacial de acuerdo a la procedencia (Santa Cruz/Magallanes, sur de Tierra del Fuego y norte de Tierra del Fuego) y por rango cronológico. Para esto último se analizaron aquellos individuos que contaran con cronología, clasificados en antes y después del contacto, establecido en 400 años aP (Suby et al. Reference Suby, Luna, Aranda and Flensborg2017). La diferencia estadística entre grupos fue analizada mediante el test exacto de Fisher a través del programa Minitab 17 Statistical Software, con una significancia de p = 0,05.

Resultados

En la Tabla 2 se indican los individuos afectados por RPP, su procedencia, y la descripción de la lesión, tipo y ubicación esqueletal. Diecisiete (31,5%) individuos presentaron lesiones sospechosas de procesos infecciosos. Todas corresponden a RPP y áreas de microporosidad y macroporosidad, mientras que no se registraron lesiones osteolíticas. A continuación, se presentan los diagnósticos diferenciales de las lesiones identificadas, proponiendo cuáles de ellas habrían sido originadas por infecciones óseas, siguiendo el protocolo de Estambul (Appleby et al. Reference Appleby, Thomas and Buikstra2015).

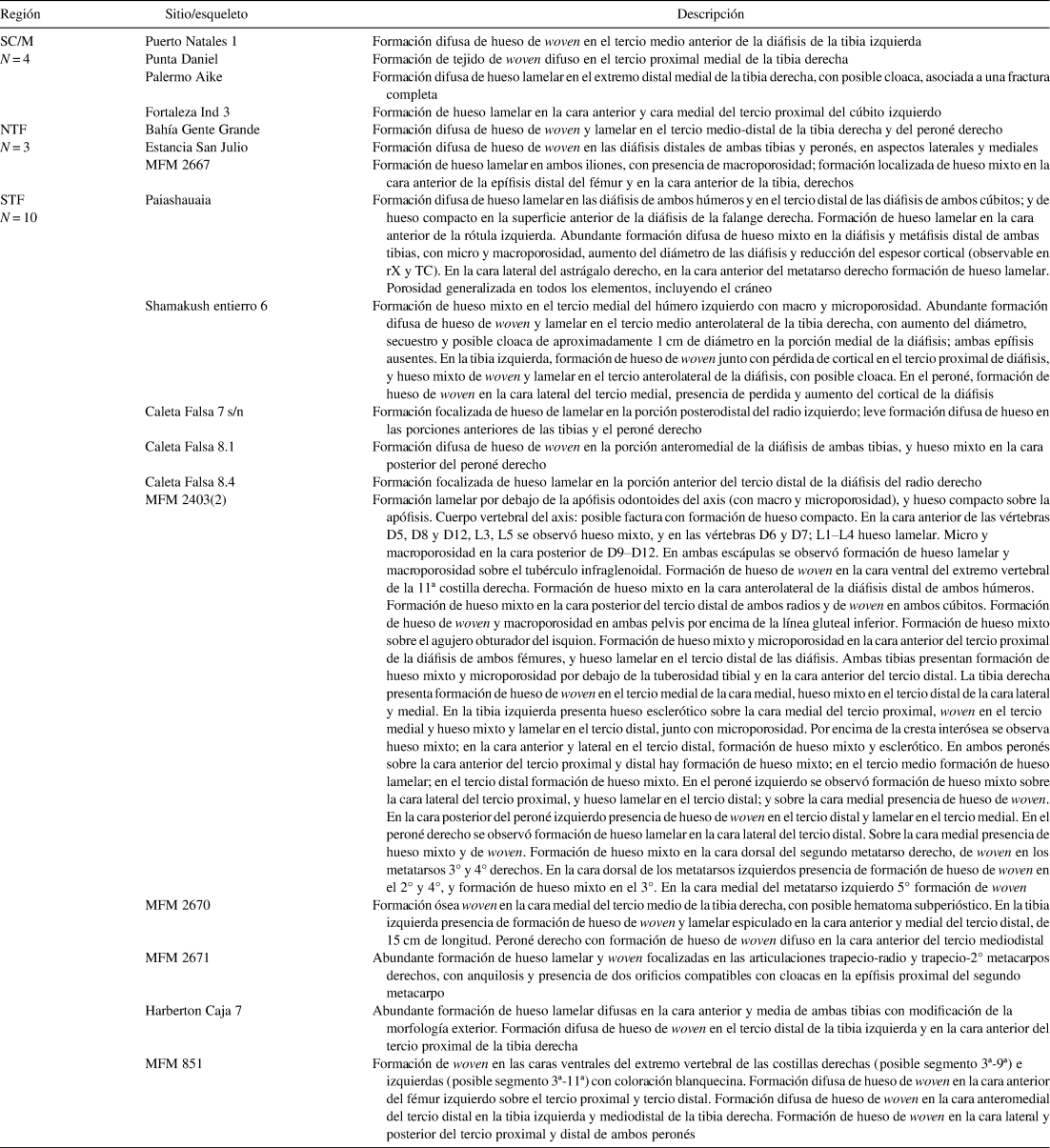

Tabla 2. Lesiones sospechosas de procesos infecciosos en los restos humanos de Patagonia Austral.

Notas: SC/M: Santa Cruz/Magallanes; NTF: Norte de Tierra del Fuego; STF: Sur de Tierra del Fuego.

Diagnóstico diferencial

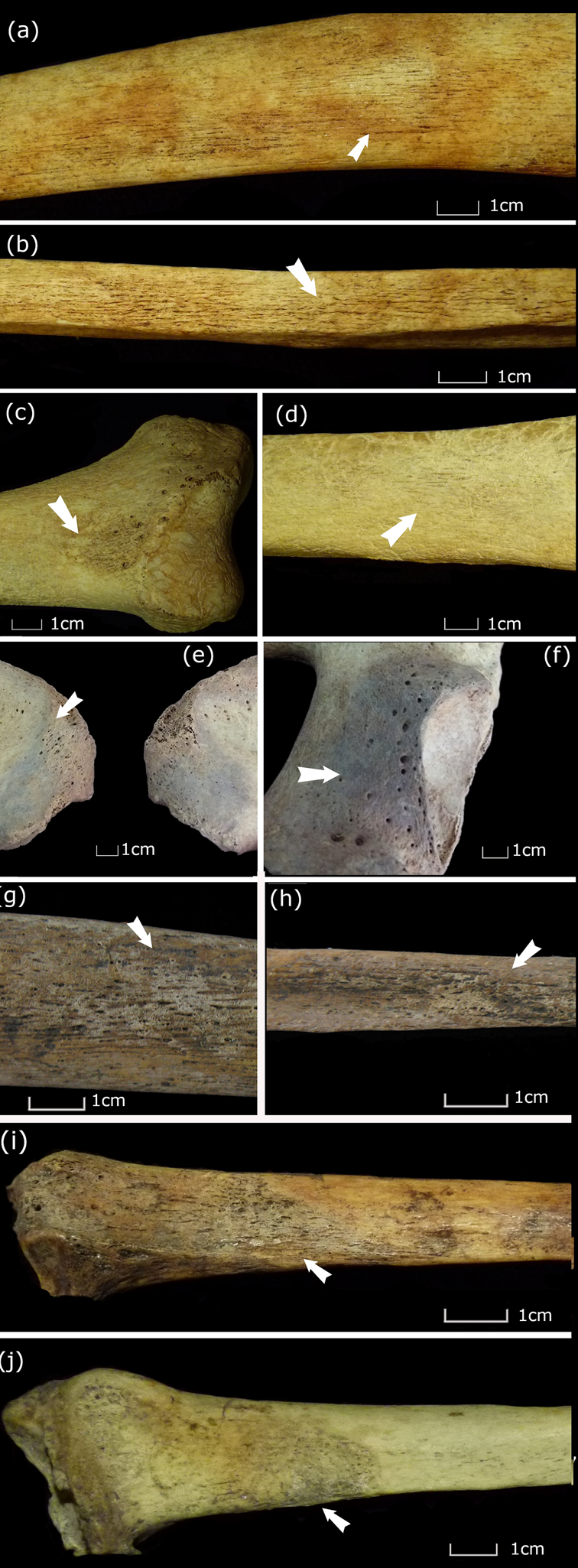

En tres de los 17 esqueletos con RPP, se registraron cloacas con abundante formación de hueso woven y lamelar (Tabla 2). En los esqueletos Shamakush entierro 6 (Figura 2a) y Palermo Aike (Figura 2b) afectaron las tibias, mientras que en el individuo MFM2671 se observaron dos cloacas y formación lamelar en la epífisis proximal del segundo metacarpo derecho, junto con anquilosis de trapecio-radio y trapecio-2° metacarpo (Figuras 2c y 2d). Dado que la presencia de cloacas es considerada un rasgo diagnóstico de osteomielitis (Roberts Reference Roberts and Buikstra2019; Weston Reference Weston and Grauer2012), su asociación con las reacciones identificadas permite sostener este diagnóstico para los tres individuos (Tabla 3).

Figura 2. (a) Tibia derecha del individuo Shamakush entierro 6; (b) tibia derecha del individuo Palermo Aike; (c-d) extremo del antebrazo derecho del individuo MFM 2671; (e) tibia derecha del individuo Harberton Caja 7. Se señalan las posibles cloacas (a-d), y las reacciones periósticas proliferativas (e). (Color en la versión electrónica)

Tabla 3. Grado de certeza para procesos infecciosos, modificado según la propuesta de Appleby y colaboradores (Reference Appleby, Thomas and Buikstra2015).

Notas: M: masculino; F: femenino; I: indeterminado; Om: osteomielitis; TB: tuberculosis; Inf: procesos infecciosos desconocidos

En el individuo Harberton caja 7 se identificó la abundante formación de hueso lamelar y woven del segmento proximal en ambas tibias (Figura 2e), con modificación de la estructura y morfología externa. Además, no se registraron evidencias de traumas u otras patologías asociadas. El tipo y abundancia de RPP sugiere que se trata de un trastorno crónico, posiblemente como resultado de una osteomielitis, aunque no es frecuente la bilateralidad en este tipo de infecciones. Aun en ausencia de cloacas, la modificación en la morfología externa ósea es frecuente en osteomielitis (Flensborg et al. Reference Flensborg, Suby and Martínez2013; Ortner Reference Ortner, Pinhasi and Mays2008; Roberts Reference Roberts and Buikstra2019), por lo que este caso puede ser considerado altamente consistente con esta patología.

En 11 individuos (20,4%) se registraron RPP. En tres de ellos se observaron lesiones en más de un elemento óseo. El esqueleto recuperado en el sitio Paiashauaia presentó marcadas RPP, particularmente en ambas tibias y el húmero izquierdo (Figuras 3a-3c), acompañada por macroporosidad sistémica que afecta a todo el esqueleto. En un trabajo previo (Suby et al. Reference Suby, Zangrando and Piana2011) se llevó a cabo el diagnóstico diferencial de dichas lesiones, considerando fundamentalmente patologías infecciosas y metabólicas. Entre las primeras se descartó la treponematosis, debido a la ausencia de la formación de hueso y del aumento del espesor cortical en las tibias. Se consideró que el hiperparatiroidismo (Lewis Reference Lewis and Buikstra2019) podría ser la causa del aumento de resorción ósea y la reducción del espesor cortical. Sin embargo, no parece compatible con la abundante RPP identificada en los huesos largos. Ninguna de las lesiones es compatible con procesos neoplásicos (Marques Reference Marques and Buikstra2019). Por consiguiente, las lesiones registradas resultan altamente consistentes con una enfermedad infecciosa sistémica (Tabla 3).

Figura 3. Individuos Paiashauaia: (a-b) reacciones periósticas proliferativas en la tibia derecha; (c) macroporosidad en el húmero izquierdo. La flecha señala la ubicación de las lesiones. (Color en la versión electrónica)

El individuo MFM 2670 presentó también abundante RPP de hueso de woven y lamelar en ambas tibias (Figura 4a) y el peroné derecho (Figura 4b). Mostró también un posible hematoma subperióstico en la tibia derecha. Debido a que se trata de lesiones que abarcan una porción importante de la diáfisis y se localizan en ambos huesos de la pierna derecha, resultan altamente consistentes con un posible proceso infeccioso, aunque no pueden descartarse otras causas.

Figura 4. Reacciones periósticas proliferativas en los individuos: (a) MFM 2670, en la tibia derecha y (b) el peroné derecho; (c) MFM 2667, en el fémur derecho, (d) la tibia derecha, (e) ambos iliones y (f) el borde del acetábulo izquierdo; (g) Caleta Falsa 7 S/N, en la tibia derecha, (h) el peroné derecho y (i) el radio izquierdo; y (j) en Caleta Falsa 8 esq.4 en el radio derecho. La flecha señala la ubicación de las lesiones. (Color en la versión electrónica)

Por último, en el individuo MFM 2667 se registraron RPP de hueso mixto en el segmento distal y proximal del fémur (Figura 4c) y tibia derechos (Figura 4d), ilion (Figura 4e) y en el borde del acetábulo de ambas hemipelvis, con abundante macroporosidad (Figura 4f). La lesión registrada en el fémur puede corresponder tanto a un trauma como a una patología infecciosa, sin descartarse por completo un proceso neoplásico para las lesiones en la pelvis. Sin embargo, consideradas en conjunto, la localización múltiple de las lesiones resulta altamente consistente con un proceso infeccioso.

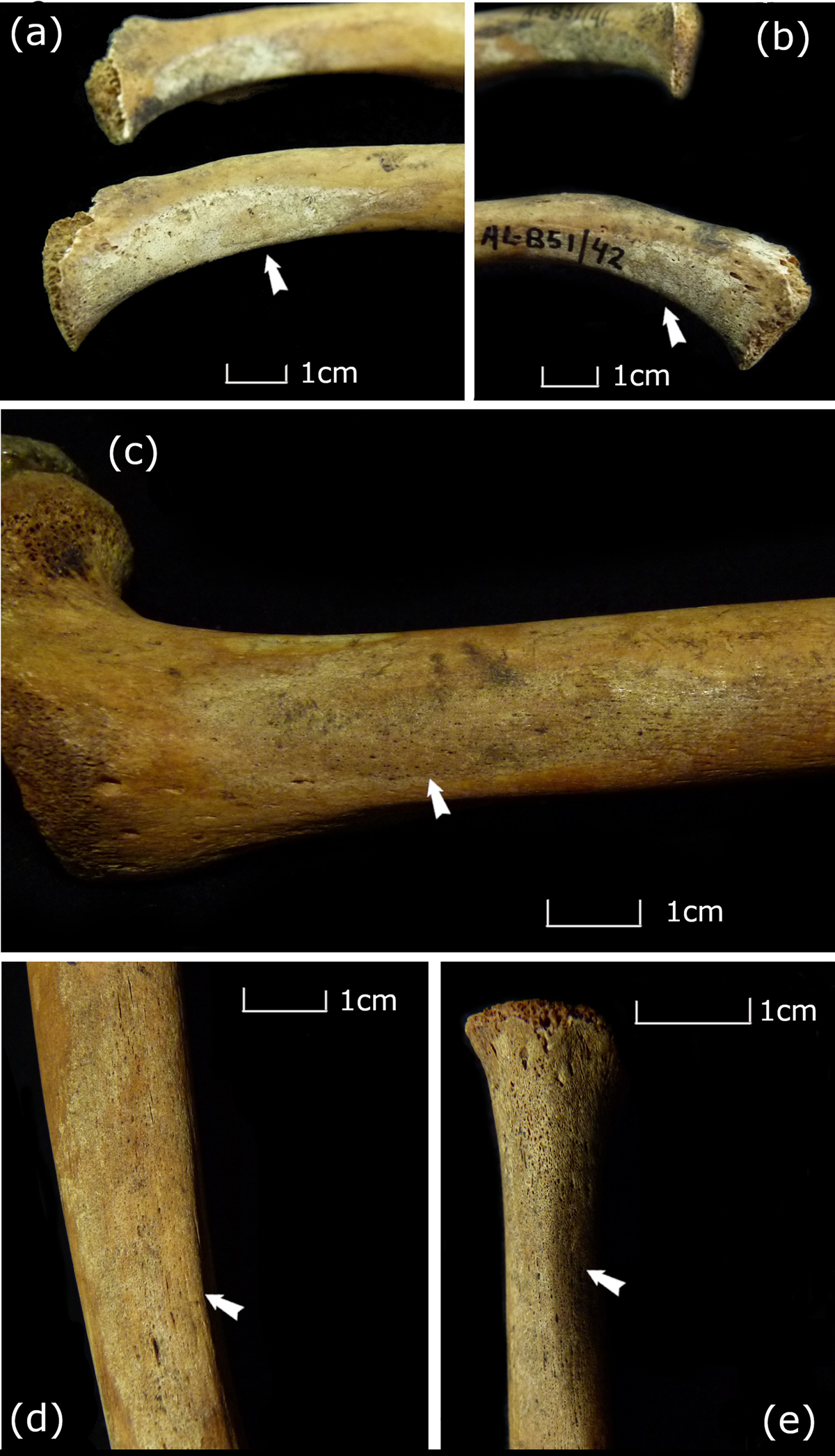

En los restantes ocho individuos se registraron RPP difusas, de reducida extensión y que afectaron uno o más elementos. En el esqueleto Caleta Falsa 7 S/N están localizadas en las porciones anteriores de las tibias y el peroné derecho (Figuras 4g y 4h) y unilateral en la porción posterodistal del radio izquierdo (Figura 4i). El individuo Caleta Falsa 8.4 presenta formación ósea anterodistal de la diáfisis del radio derecho (Figura 4j). En los esqueletos Puerto Natales 1 (Figura 5a), Punta Daniel (Figura 5b) y Caleta Falsa 8.1 (Figura 5c) se identificaron RPP en porciones mediales de la tibia y el peroné; en el esqueleto Fortaleza 3 en el cúbito (Figura 5d), mientras que en los individuos Bahía Gente Grande y Estancia San Julio, se detectaron RPP en tibias y peronés (Tabla 2).

Figura 5. Reacciones periósticas proliferativas en los individuos: (a) Puerto Natales 1, tibia derecha; (b) Punta Daniel, tibia derecha; (c) Caleta Falsa 8 esqueleto 1, tibia; y (d) Fortaleza 3, cúbito izquierdo. La flecha señala la ubicación de las lesiones. (Color en la versión electrónica)

Las lesiones que fueron registradas en los esqueletos Caleta Falsa 7 S/N y Caleta Falsa 8.4 no resultan consistentes con patologías descriptas para la porción de radio afectada, como la osteoartropatía hipertrófica, la cual se presenta de manera bilateral. De manera similar, las RPP que afectaron a otros seis individuos (Puerto Natales 1, Punta Daniel, Caleta Falsa 8.1, Fortaleza 3, Bahía Gente Grande y Estancia San Julio) resultaron inespecíficas. Por su localización, distribución anatómica y características, las lesiones en estos individuos pueden considerarse consistentes con procesos infecciosos, aunque no pueden descartarse un origen metabólico o traumático sin complicaciones posteriores (Tabla 3).

Otros dos individuos presentaron RPP afectando un gran número de elementos (Tabla 2). En el esqueleto MFM 2403(2) los rasgos más destacados corresponden a la formación de hueso en la superficie ventral de la 11ª costilla (Figura 6a), la formación ósea en la cara anterior del último segmento vertebral dorsal (Figura 6b) y las primeras vértebras lumbares (Figura 6c). Además, se registraron RPP y macroporosidad en la pelvis, lesiones periacetabulares y sobre el orificio obturador de ambas hemipelvis. También se observaron RPP en porciones proximales y distales de fémures, tibias y peronés (Figura 6d), y en la superficie anterodistal de ambos radios (Figuras 6e y 6f), metatarsos y escápulas (Figuras 6g y 6h).

Figura 6. Reacciones periósticas proliferativas en el individuo MFM 2403(2): (a) 11ª costilla; (b) vértebras dorsales; (c) vértebras lumbares; (d) fémur derecho; (e) radio izquierdo; (f) radio derecho; (g) ambas escápulas; y (h) tubérculo infraglenoideo de la escápula derecha. La flecha señala la ubicación de las lesiones. (Color en la versión electrónica)

Las RPP en las costillas, similares a las registradas en el individuo MFM 2403(2), fueron sugeridas como altamente compatibles con TB, aunque afectando con mayor frecuencia al segmento de las costillas 4ª-8ª (Matos y Santos Reference Matos and Santos2006; Santos y Roberts Reference Santos and Roberts2006), por lo que no puede descartarse otra enfermedad pulmonar. Además, las lesiones en las vértebras fueron propuestas como los rasgos con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de TB (Pedersen et al. Reference Pedersen, Milner, Kolmos and Boldsen2019). La formación ósea simétrica en las escápulas, húmeros, radios, ulnas, fémures, tibias y peronés podría resultar compatible con osteoartropatía hipertrófica, un síndrome que ha sido señalado como de mayor desarrollo en individuos con TB (e.g., Assis et al. Reference Assis, Santos and Roberts2011; Mariotti et al. Reference Mariotti, Zuppello, Pedrosi, Bettuzzi, Brancaccio, Peccenini, Morigi and Belcastro2015). Además, fueron afectados los metatarsos derechos, también asociados con esta patología (Assis et al. Reference Assis, Santos and Roberts2011). Las lesiones pélvicas no corresponden a los mismos lugares sugeridos por Pedersen y colaboradores (Reference Pedersen, Milner, Kolmos and Boldsen2019) como los más frecuentemente afectados por la TB (e.g., en el acetábulo y la articulación sacroilíaca). En conjunto, las características y distribución de las lesiones en MFM 2403(2), resultan consistentes con TB, aunque no es posible descartar por completo el origen asociado a otra enfermedad pulmonar, en especial la lesión costal.

Por su parte, el individuo no-adulto MFM 851, un no-adulto de 9-11 años, presentó un hueso nuevo en el extremo vertebral de la superficie ventral de las costillas, entre los segmentos 3ª y 9ª y entre las 3ª y 11ª de costillas derechas e izquierdas, respectivamente (Tabla 2; Figuras 7a y 7b). También se registraron RPP en fémures (Figura 7c), tibias (Figura 7d) y peronés (Figura 7e). Estas lesiones, en especial las registradas en las costillas, resultan altamente consistentes con TB, aunque no pueden descartarse por completo otras patologías inflamatorias pulmonares, como la neumonía (Tabla 3).

Figura 7. Lesiones registradas en el individuo MFM 851: (a-b) cara ventral de costillas; (c) fémur derecho; (d) tibia izquierda; (e) y peroné derecho. La flecha señala la ubicación de las lesiones. (Color en la versión electrónica)

En síntesis, se registraron RRP en 17 de los 54 esqueletos analizados. Cuatro corresponden a osteomielitis (tres diagnósticos y uno altamente consistente); dos corresponden a TB (uno altamente consistente y uno consistente); tres individuos presentan lesiones altamente consistentes con otras infecciones inespecíficas, mientras que los restantes ocho individuos resultan consistentes con infecciones óseas —es decir, con probabilidades de ser la causa principal de la lesión, sin descartarse otras causas. De esta categorización, el 14,8% (8/54) de los individuos analizados presentaron lesiones diagnósticas y altamente consistentes con infecciones. A partir de estos ocho individuos se realizaron los análisis de frecuencias de acuerdo al sexo, edad y distribución espacial y temporal, detallados a continuación.

Distribución por edad, sexo, región y cronología de los individuos

El 20,0% (3/15) de los individuos femeninos estudiados presentaron evidencias de procesos infecciosos, en comparación con el 13,3% (4/30) de los masculinos, diferencia que no resultó estadísticamente significativa (p = 0,67). Sólo un individuo de sexo indefinido presentó lesiones compatibles con procesos infecciosos (11,1%; 1/9). Con respecto a la edad, el 12,5% (1/8) de los individuos no-adultos mostró lesiones altamente compatibles con infección ósea, sin diferencia significativa (p = 1) con la frecuencia hallada en individuos adultos (15,2%; 7/46). A su vez, los adultos medios presentaron una mayor prevalencia (23,1%; 6/26) que los adultos jóvenes (6,2%; 1/16), también sin diferencias significativas (p = 0,22).

Cuando se analizó la distribución geográfica, el 26,1% (6/23) de los restos con lesiones diagnósticas o altamente consistentes con procesos infecciosos provienen de sitios arqueológicos del sur de Tierra del Fuego, en contraste con Santa Cruz/Magallanes (7,1%; 1/14) y el norte de Tierra del Fuego (5,9%; 1/17). Sin embargo, las diferencias no fueron estadísticamente significativas entre los individuos del sur de Tierra del Fuego y Santa Cruz/Magallanes (p = 0,21), y entre el sur y norte de Tierra del Fuego (p = 0,20).

Por último, el 15,0% (3/20) de los esqueletos de momentos previos al contacto presentaron lesiones altamente consistentes o diagnósticas de procesos infecciosos, en contraste con la ausencia de lesiones en individuos con asignaciones cronológicas posteriores a los 400 años aP. Sin embargo, los cinco esqueletos en los cuales se diagnosticaron lesiones altamente compatibles con infecciones no poseen información temporal, por lo que no es posible analizarlos bajo este criterio.

Discusión

A pesar que las infecciones fueron sugeridas como una de las principales causas de muerte en poblaciones antiguas, al igual que en cazadores-recolectores actuales (Froment Reference Froment, Panter-Brick, Layton and Rowley-Conwy2001; Pontzer et al. Reference Pontzer, Wood and Raichlen2018), se asumeía en general que las evidencias en conjuntos arqueológicos eran escasas. Por el contrario, en este trabajo, las RPP fueron identificadas en 17 de los 54 esqueletos estudiados (31,5%), mientras que las lesiones diagnosticadas como altamente consistentes o diagnósticas de procesos infecciosos se reflejan en el 14,8% de los individuos (Figura 8).

Estos datos coinciden con los publicados por García Guraieb (Reference García Guraieb2006), quien reportó que el 13,3% de 30 individuos cazadores-recolectores del Lago Salitroso (Santa Cruz, Argentina) presentaron lesiones que fueron atribuidas a infecciones óseas, aunque con criterios metodológicos diferentes a los empleados aquí. Resultados obtenidos en otros grupos cazadores-recolectores muestran también elevadas prevalencias de lesiones asociadas a este tipo de patologías. Por ejemplo, Pezo-Lanfranco y colaboradores (Reference Pezo-Lanfranco, Filippini, Di Giusto, Petronilho, Wesolowski, DeBlasis and Eggers2020) identificaron que el 47,0% (n = 23) de los individuos analizados de una muestra proveniente de la costa sur de Brasil presentaron RPP, tres de los cuales fueron diagnosticados como osteomielitis. Por lo tanto, las frecuencias alcanzadas en este trabajo muestran tendencias similares, con un alto porcentaje de individuos con RPP e infecciones óseas.

La prevalencia de infecciones detectadas en este trabajo, sin embargo, podría estar subestimado, si se considera que algunas de las lesiones señaladas como “consistentes” efectivamente podrían haber sido producidas por procesos infecciosos. Debe tenerse en cuenta, además, que algunos de los individuos estudiados podrían haber sido afectados por infecciones que no produjeron lesiones óseas (Wood et al. Reference Wood, Milner, Harpending and Weiss1992). Las observaciones macroscópicas no permiten evitar algunas de estas limitaciones, por lo que futuros estudios mediante métodos radiográficos, tomográficos o moleculares harán posible mejorar el diagnóstico diferencial sobre algunos de los esqueletos estudiados.

Las observaciones epidemiológicas actuales señalan que las mujeres tienen una menor tendencia a desarrollar infecciones bacterianas que los hombres, como resultado de respuestas inmunes más efectivas y favorables. Posiblemente relacionada con una predisposición genética diferencial, esta diferencia sexual puede resultar variable, debido a influencias del estilo de vida, la actividad laboral y física y el acceso a la salud pública, por lo que no puede considerarse como un patrón homogéneo (Mege et al. Reference Mege, Bretelle and Leone2018). En contraste, en los resultados presentados aquí, se registraron un número ligeramente mayor de lesiones asociadas a procesos infecciosos en esqueletos femeninos que en los masculinos, aunque sin diferencias significativas, por lo que no puede considerarse que uno de los sexos habría estado más expuesto al desarrollo de procesos infecciosos. Flensborg y Suby (Reference Flensborg and Suby2020) señalan que la mayoría de los restos humanos con evidencias de traumas en PA corresponden a individuos masculinos, lo que implicaría que pudieron estar más expuestos al desarrollo de complicaciones infecciosas. Algunas de las lesiones óseas identificadas en este trabajo son el resultado de complicaciones posteriores a eventos traumáticos evidentes, como los identificados en los esqueletos Palermo Aike y MFM2671, un esqueleto masculino y otro femenino, respectivamente. Además, otras puedieron ser producidas también por traumas que no pueden ser registrados directamente. Por lo tanto, no puede inferirse un patrón claro respecto a su asociación con eventos traumáticos relacionados con el sexo.

Los adultos medios fueron los más afectados en esta muestra. Sin embargo, las lesiones identificadas podrían haberse producido a edades más tempranas, acumulándose a lo largo de la adultez, especialmente aquellas relacionadas con procesos crónicos. Por el contrario, sólo un no-adulto (9-11 años) presentó lesiones altamente compatibles con procesos infecciosos. En un estudio previo, García Guraieb (Reference García Guraieb2006) registró mayores frecuencias de lesiones asociadas a infecciones en no-adultos (16,7%; 3/18) en el Lago Salitroso, una región al norte de la considerada en este trabajo. En poblaciones cazadoras-recolectoras actuales las patologías infecciosas son la principal causa de enfermedad y muerte en menores de cinco años, aunque en general se asocian a trastornos gastrointestinales (Apicella et al. Reference Apicella, Rozin, Busch, Watson-Jones and Legare2018) que no pueden ser detectados en estudios de restos óseos. Por lo tanto, la ausencia de estas evidencias en no-adultos en este trabajo puede deberse a que no hayan desarrollado procesos infecciosos, a que padecieron infecciones sin dejar rastros óseos o bien a que las sufrieran de manera aguda con un tiempo insuficiente para producir lesiones en el esqueleto (Wood et al. Reference Wood, Milner, Harpending and Weiss1992). Es decir, no es posible descartar que la frecuencia registrada subestime el impacto real. Futuros estudios, incluyendo análisis paleogenómicos, podrán ofrecer más información acerca de potenciales infecciones que hayan afectados a estos individuos.

Una alta frecuencia de las evidencias de procesos infecciosos fue identificada en esqueletos hallados en el sur de Tierra del Fuego, aunque no mostraron diferencias significativas con otras regiones de PA. Algunas referencias históricas mencionan el contagio de enfermedades infecciosas en poblaciones de esta área, aunque similares a las descriptas para las demás subregiones (e.g., Saletta y Fiore Reference Saletta and Fiore2017), por lo que la posible heterogeneidad regional debe ser contrastada con nuevas evidencias. Uno de los dos individuos del sur de Tierra del Fuego que presentaron lesiones óseas compatibles con TB fue datado en momento previo al contacto (Tabla 1). Este hallazgo coincide con propuestas previas (Bos et al. Reference Bos, Harkins, Herbig, Coscolla, Weber, Comas and Forrest2014; Guichón et al. Reference Guichón, Buikstra, Stone, Harkins, Suby, Massone, Prieto, Wilbur, Constantinescu and Martín2015), incluyendo el reporte reciente de lesiones óseas producidas por TB en restos zooarqueológicos de pinnípedos de momentos previos al contacto en el Canal Beagle (Bastida et al. Reference Bastida, Quse, Martinoli and Zangrando2020). Por consiguiente, las evidencias halladas aquí, en conjunto con las reportadas previamente, sostienen la hipótesis de la presencia de TB en Tierra del Fuego antes de la colonización.

Tres de los ocho individuos con lesiones diagnósticas y altamente consistentes con procesos infecciosos cuentan con información cronológica y corresponden al periodo pre-contacto (Palermo Aike, Shamakush entierro 6 y Paiashauaia). Sin embargo, cinco individuos afectados carecen de información cronológica, lo que dificulta las interpretaciones respecto a cambios temporales. Estudios realizados en aborígenes que habitaron la misión salesiana de Río Grande a comienzos del siglo veinte (García Laborde et al. Reference García Laborde, Suby, Guichón and Casali2010) señalan altas frecuencias de infecciones óseas, incluyendo TB. En el mismo sentido, Suby y colaboradores (Reference Suby, Luna, Aranda and Flensborg2017) sugieren una disminución demográfica durante el periodo de contacto, la cual podría estar ligada, además, a hechos de violencia y a un mayor impacto de este tipo de patologías.

Conclusiones

En este trabajo intentamos, por un lado, contribuir a la discusión acerca del impacto de las infecciones en las poblaciones de cazadores-recolectores del pasado de PA, hasta el momento poco documentada. Por otro lado, buscamos hacer un aporte al análisis de las RPP en restos humanos en Argentina incorporando la adaptación del Protocolo de Estambul propuesto por Appleby y colaboradores (Reference Appleby, Thomas and Buikstra2015), el cual permite una aproximación metodológica a la clasificación de lesiones patológicas de acuerdo al grado de certeza que brindan. Este tipo de análisis, sin embargo, no resulta sencillo de comunicar en muestras de gran tamaño, dado que los resultados alcanzados deben expresarse para cada uno de los individuos, y no directamente a nivel muestral. Así mismo, los resultados sugieren que las evidencias de procesos infecciosos sobre muestras óseas pueden ser recurrentes a partir del análisis y diagnóstico específicos, en particular para los grupos cazadores-recolectores.

Los resultados logrados muestran una frecuencia de 14,8% de individuos con evidencias de procesos infecciosos, a los cuales se suman 16,7% con lesiones compatibles con este tipo de patologías. Es posible que esta frecuencia subestime los casos efectivos de infecciones óseas que afectaron a los individuos. Algunos de los individuos afectados por osteomielitis corresponden a traumas con complicaciones posteriores. Éstos, además de los que mostraron lesiones asociadas a TB, fueron hallados en su mayoría en sitios del sur de Tierra del Fuego. Las evidencias de TB en dos esqueletos de esta región representan hallazgos relevantes para discutir la presencia de esta patología en periodos previos al contacto en esta región y la evolución y dispersión de esta patología en América.

Futuros análisis radiográficos y paleogenéticos permitirán aportar más información a los diagnósticos diferenciales. Por el momento no fue posible reconocer los posibles cambios de los procesos infecciosos asociados al contacto en PA, en especial debido al reducido número de fechados radiocarbónicos disponibles para los individuos con evidencias de infecciones óseas, lo que demandará nuevos estudios que permita poner a prueba esta hipótesis.

Figura 8. Porcentaje sobre el total de la muestra que presentan o no lesiones de procesos infecciosos siguiendo las categorías propuestas por Appleby y colaboradores (Reference Appleby, Thomas and Buikstra2015).

Agradecimientos

Agradecemos a los Dres. Luis Borrero, Mónica Salemme, Fernando Santiago, Ernesto Piana, Francisco Zangrando, Martín Vázquez y Ricardo Guichón por el acceso a los restos recuperados en el marco de sus respectivos proyectos de investigación. A las autoridades del Museo del Fin del Mundo (Ushuaia, Argentina) y del Instituto de la Patagonia (Punta Arenas, Chile), por facilitar el acceso a los restos resguardados en esas instituciones. A tres revisores anónimos y a los Editores, quienes con sus valiosos y detallados comentarios contribuyeron a mejorar sustancialmente la calidad del trabajo. Este trabajo fue financiado por los proyectos PICT 2008-0385 y 2016-0191 (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Argentina).

Declaración de disponibilidad

Declaramos la disponibilidad de los datos utilizados para el presente trabajo en caso de que fueran requeridos. Los restos óseos son resguardados y preservados en instituciones de Argentina (Museo del Fin del Mundo, Ushuaia; IMHICIHU, Buenos Aires; Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana, Quequén) y Chile (Instituto de la Patagonia, Punta Arenas).