1 INTRODUCTION

Tout comme les relations de cohérence, les relations anaphoriques inter-phrastiques ont comme raison d’être de faciliter la tâche du lecteur ou de l'auditeur – qui est d'intégrer le contenu et la valeur discursive des énoncés arrivants en une structure interprétative plus globale. Comme le disent Zwaan et Rapp (Reference Zwaan, Rapp, Traxler and Gernsbacher2006: 726), ‘[c]omprehension requires building connections between [the events being described in the text] and existing representations in memory’. Plus loin (p. 731), les auteurs soutiennent que ‘. . . coherence is a direct function of the degree to which comprehenders can connect information they are currently processing, with prior information either in the linguistic stimulus or in memory’.

Ces deux phénomènes (les relations de cohérence et les liens anaphoriques) servent en effet à établir la continuité référentielle sans laquelle une séquence de propositions et de phrases ne formerait pas un texte.Footnote 2 L'objectif principal de cet article est de déterminer la nature exacte de leurs interactions.

Après une section présentant l'hypothèse de Hobbs (Reference Hobbs1979) sur la relation entre la résolution des anaphoriques et la mise en place des relations de cohérence, hypothèse que je me propose de mettre à l’épreuve (§2), l'article se poursuit en précisant la variété de types d'indices linguistiques qui permettent de reconnaître la pertinence de tel ou tel type de relation de cohérence pour l'intégration de deux unités de discours (§3). La section 4 est consacrée à une élaboration de définitions d'un sous-ensemble de relations de cohérence, dont la plupart ont été proposées à l'origine par Hobbs (Reference Hobbs1990); et la section 5 analyse deux courts textes en fonction des indices de reconnaissance détaillés dans la section 3 ainsi que des définitions des relations proposées dans la section 4. Ces analyses sont formulées dans la perspective du compreneur traitant les unités du texte à l’œuvre en temps réel. C'est dans ce cadre que nous verrons la contribution des anaphores dans les phrases et propositions successives dans les textes étudiés. Cornish (sous presse) considère cette problématique à travers les faits de l'anglais, et développe beaucoup plus en détail la question.

2 L'HYPOTHÈSE DE HOBBS (Reference Hobbs1979)

L'article prend pour point de départ l'hypothèse avancée par Hobbs (Reference Hobbs1979), qui est la suivante: l'interprétation des anaphoriques inter-phrastiques ‘découle’ en tant qu'effet secondaire de l'emploi d'une relation de cohérence pour intégrer deux unités de discours. En d'autres termes, une fois qu'une relation de cohérence aura été sélectionnée pour intégrer les propositions logiques et illocutions associables à deux propositions ou phrases dans un texte (qu'elles soient adjacentes l'une de l'autre ou non), au sens où elle pourra être appliquée de façon satisfaisante à ces unités, alors l'interprétation de la ou des expression(s) anaphorique(s) dans la seconde proposition ou phrase sera de ce fait réalisée. Comme le dit Hobbs (Reference Hobbs1979: 68): ‘The solutions to many problems of reference and coreference simply “fall out” in the course of recognizing the coherence relations’. On n'aura donc pas besoin de principes spéciaux pour la résolution des anaphores, en plus de ceux nécessités pour l’établissement d'une relation de cohérence donnée afin d'intégrer le contenu des deux unités de discours.

En guise d'illustration, commençons par ré-analyser l'exemple phare de Hobbs (Reference Hobbs1979: 78, ex. (3)):

(1) John can open Bill's safe. He knows the combination.

Dans (1), l'un comme l'autre des deux référents humains mâles évoqués dans la phrase initiale pourra en principe être repris via le pronom sujet masculin au singulier he dans la seconde; de plus, la propriété qui en est prédiquée consistant à ‘connaître le chiffre de combinaison de la serrure d'un coffre-fort particulier’ pourra s'appliquer de façon plausible à chacun des référents à l’œuvre (à ‘Bill’, puisque le coffre-fort en question lui appartient, et à ‘John’, puisque c'est ce qu'affirme la phrase initiale). Pourtant, c'est seulement lorsque le pronom he dans la seconde phrase est compris comme renvoyant à ‘John’ que la proposition logique qu'elle exprime pourra être interprétée comme fournissant un Indice ou une Preuve (‘Evidence’) étayant l'Assertion (‘Claim’) faite à propos de John via la première. La phrase initiale en tant qu’énoncé peut s'analyser comme exprimant une structure informationnelle thétique (où l'information qu'elle véhicule est présentée comme ‘toute nouvelle’), et la seconde comme articulation ‘catégorique’ (à topique-commentaire), reprenant comme topique le référent le plus proéminent évoqué via la première (‘John’). Le fait d'interpréter he comme renvoyant à ‘Bill’ dans (1) ne permettrait pas à la proposition logique ainsi créée de fournir une information supplémentaire à propos de ‘John’. De plus, comme les pronoms de 3ème personne inaccentués sont spécialisés dans la reprise de référents hautement topicaux et présupposés, l'interprétation de he ici en fonction du référent du SN génitif Bill's, déterminant nominal possessif – donc en position périphérique dans la phrase initiale –, serait de toute façon difficile. Du coup, la continuité de la situation évoquée via l'assertion de la phrase initiale ne serait pas assurée.Footnote 3

A proprement parler, plutôt que de dire que la résolution du pronom he ‘découle’ simplement de la mise en place d'une relation de cohérence intégrant les deux unités, comme le soutient Hobbs (Reference Hobbs1979), cela est en fait un pré-requis pour la mise en œuvre d'une relation appropriée; mais il est clair que les deux procédures fonctionnent en symbiose l'une avec l'autre (cf. Cornish (sous presse)).

Hobbs, pour sa part, analyse la seconde phrase de (1) comme étant dans une relation d’Élaboration par rapport à la proposition évoquée via la première (au sens où c'est la même proposition qui est inférée dans chaque cas, moyennant l'emploi de mots différents):Footnote 4 car si X sait ouvrir Y, où Y est un coffre-fort, alors X connaît le numéro de combinaison qui permet d'ouvrir Y (les coffres-fort étant habituellement sécurisés de cette façon). Dit autrement, cette proposition est impliquée à la fois par la phrase initiale et par la seconde. Cela est clairement le cas ici; mais cette relation plus fondamentale reliant les deux propositions peut (en fait, doit) être renforcée en interprétant la phrase initiale comme effectuant une Assertion particulière (la présence de l'auxiliaire modal can sert à motiver cette interprétation), et en interprétant la seconde comme fournissant à l'allocutaire ou au lecteur une raison de croire à cette Assertion. Si tout ce qui était en jeu dans la compréhension du texte (1) revenait à une simple paraphrase par la seconde phrase de la première, alors cela enfreindrait un principe fondamental de la communication: ‘Ne dites pas à votre allocutaire ce qu'il sait déjà – à moins qu'il existe une bonne raison de le faire’ (ce serait le cas ici si la seconde phrase était comprise comme fournissant une preuve de l'assertion effectuée via la première – le locuteur/scripteur ressentant le besoin de persuader l'allocutaire/lecteur de la plausibilité de son assertion via la première).

Un argument supplémentaire en faveur de la pertinence de la relation Assertion-Indice plutôt qu'une simple ‘Élaboration’ dans le cas de (1), est le fait que le marqueur after all ‘après tout’ pourra être inséré de façon cohérente entre les deux phrases – sans affecter d'aucune façon l'interprétation originelle.

3 LA RECONNAISSANCE DES RELATIONS DE COHERENCE: QUELQUES TYPES D'INDICES PERTINENTS

Il y a plusieurs types d'indices linguistiques permettant de déterminer la pertinence d'application de telle ou telle relation de cohérence. Cependant, ces indices ne sont pas dans un rapport biunivoque avec telle ou telle relation de cohérence:Footnote 5 toutefois, la convergence ou la prépondérance d'indices de types différents peut bien permettre de conclure à l'applicabilité d'une relation quelconque. On l'a vu dans l'exemple (1), où la possibilité d'insertion du marqueur after all entre les deux phrases, la présence de l'auxiliaire modal can au temps présent à valeur stative (prédicateur-hôte ‘can open’) ainsi que le caractère thétique de cette phrase en tant qu’énoncé, œuvrent ensemble pour lui attribuer la valeur d'une Assertion (‘Claim’); et où le lien anaphorique entre le pronom sujet he et le sujet de la phrase initiale John (ainsi que l'anaphore associative reliant Bill's safe et le SN objet direct the combination) contribuent à donner à la seconde phrase le statut d'un énoncé catégorique à topique-commentaire, prédiquant une propriété (une capacité particulière) à propos du référent ‘John’. Le temps du verbe de cette seconde phrase est également le présent, qui est aussi à valeur stative grâce à l’Aktionsart statif du prédicateur ‘know’. Il n'y a donc aucune progression temporelle impliquée ici, la situation désignée par la seconde phrase étant la même que celle évoquée par la première (cf. aussi Dowty, Reference Dowty1986). Ainsi, le statut d’Indice ou de Preuve de l’énoncé qui lui correspond peut être fondé ici.

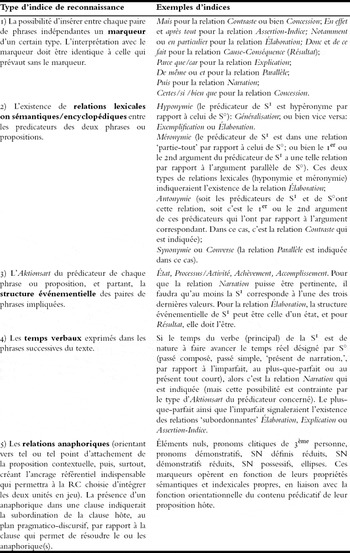

Les indices heuristiques pertinents sont donc le type de marqueur utilisé ou insérable pour relier les deux unités;Footnote 6les relations temporelles et aspectuelles existant entre les propositions concernées: temps du verbe, adverbiaux temporels; les relations lexicales qui peuvent exister entre les prédicateurs des propositions à relier (relations d'hyponymie, de synonymie, de méronymie, d'antonymie ou la relation converse)Footnote 7 – mais plus généralement, la relation entre ce qui est prédiqué dans chacune des unités à relier; l’Aktionsart (aspect lexical) des prédicateurs verbaux des deux propositions à relier: statuts d’état, d’activité, d’achèvement ou d’accomplissement, et partant, la structure événementielle ou ‘aspectuelle’ des deux propositions à l’œuvre dans leur ensemble.Footnote 8 La combinaison des structures informationnelles particulières associées à chaque unité en tant qu’énoncé (énoncé thétique suivi d’énoncé catégorique – à topique-commentaire – dans (1), par exemple) peut également favoriser l'invocation de tel type de relation de cohérence plutôt que tel autre pour intégrer les deux unités. Voir Luscher (Reference Luscher1998) pour une considération des influences mutuelles exercées par l'emploi de certains connecteurs (donc, parce que et zéro – autrement dit, une situation de parataxe entre deux phrases adjacentes), des pronoms personnels de reprise dans la seconde phrase, et du choix de temps verbaux (surtout le passé composé et le plus-que-parfait) dans chacune d'entre elles. Voici donc les indices pertinents (Tableau 1) voír à la page 164:

Tableau 1. Indices de reconnaissance des relations de cohérence

Aucun de ces critères, pris individuellement, ne serait suffisant pour fonder l'existence de telle ou telle relation de cohérence: c'est plutôt leur interaction qui permettrait éventuellement de le faire. Voir également Taboada (Reference Taboada2006: 573), qui invoque en plus le mode grammatical des unités en jeu, leur modalité et (à l'oral) l'intonation. Voir Cornish (Reference Cornish2006) pour une présentation plus développée des indices de reconnaissance des relations de cohérence en discours. Voici en illustration un exemple français d'un résumé de film, extrait de notre premier corpus:

(2) L’ÎLE DE ROBINSON Téléfilm (. . .)

[UD°LOC-TPSFootnote 9 Au XVIIIè siècle], [UD1EV le propriétaire d'une plantation s'oppose, [UD2EV lors d'une traversée maritime], au capitaine du bateau]. [UD3EVIl est abandonné sur une île.] (Le Monde Supplément Radio-Télévision 22–28/12/03, p. 8)

Suite à l'occurrence cadrative d'un ‘adverb[ial] de localisation directe’ (au XVIIIè siècle –UD°LOC-TPS), selon la taxinomie de Borillo (Reference Borillo1998: 132, 136) ayant portée sur l'ensemble du texte, l'UD1 présente la situation de base qui forme la trame du film: le temps présent est un présent de narration (cette valeur est en partie due au genre du texte, un résumé de film dans lequel on s'attend au récit d'une histoire, en partie à l’Aktionsart du verbe s'opposer, et au SP événementiel en apposition lors d'une traversée maritime).Footnote 10 Ce SP (UD2), de par la proposition nominalisée qu'il contient, correspond à une unité de discours, marquée à la fois par la préposition temporelle lors (de) et par l’Aktionsart d'accomplissement représenté dans le N′ traversée maritime; ainsi, cette unité serait intégrée avec l'UD1, la principale en termes textuels, en fonction de la relation Circonstance. Le SN défini au sein du SP du bateau dans l'UD1 reprend un référent introduit implicitement dans le discours en amont via l'interprétation du segment lors d'une traversée maritime dans l'UD2, qui se trouve en incise. Cette inférence serait à la fois ‘élaborative’ et ‘connective’, selon Zwaan et Rapp (Reference Zwaan, Rapp, Traxler and Gernsbacher2006: 735).Footnote 11 L'unité composée [UD1 + UD2] correspond à un énoncé à caractère thétique.

Le passif du verbe abandonner au temps présent de l'UD3 qui suit met l'accent sur l’état résultant d'une action précédente. Grâce au fonctionnement du sujet pronominal référentiel il, cette phrase va naturellement revêtir un statut informationnel catégorique (topique-commentaire). Le contenu de cette seconde phrase indépendante sera donc intégré à celui de l'unité composée [UD1 + UD2] en vertu de la relation Résultat Intentionnel (terme de Mann et Thompson, Reference Mann and Thompson1988), ce en fonction de notre connaissance du monde (surtout des mœurs maritimes de l’époque): à savoir, que le capitaine d'un bateauFootnote 12 a en principe le droit de régir le comportement des personnes à bord de son navire. Etant donné l'existence d'une dispute entre celui-ci et un passager sur son bateau (‘le propriétaire d'une plantation’) évoquée par l'UD1, conjointement au pouvoir du capitaine sur les passagers à bord de son bateau, il est plus probable que ce sera le propriétaire de la plantation que le capitaine du bateau qui sera ‘abandonné sur une île’, suite à cette altercation.

Pour ce qui concerne le test de l'insertion de tel ou tel type de marqueur entre les phrases correspondant aux unités de discours à relier, dans (2) nous pouvons proposer que le marqueur de ce fait signalant la relation de Résultat, aurait pu être antéposé à l'UD3. Cette relation serait chapeautée ici par celle de Problème-Solution (type de relation reconnu par Mann et Thompson, Reference Mann and Thompson1988, à savoir ‘Solutionhood’), étant donné que l'UD1 fait état d'une situation conflictuelle (. . . s'oppose . . .), donc ‘problématique’, situation à laquelle l'abandon du propriétaire de la plantation sur une île pourrait constituer une ‘solution’, aux yeux du capitaine. Le même raisonnement concernant la résolution du pronom anaphorique il sujet de l'UD3 pour fonder la pertinence de Résultat Intentionnel s'appliquerait dans ce cas (voir plus bas).

La mise en place des relations Résultat Intentionnel et Problème-Solution afin d'intégrer les deux unités exige donc que le pronom sujet il soit résolu en ciblant le propriétaire de la plantation, plutôt que le capitaine. En principe (hors contexte particulier), cependant, ce pronom masculin singulier pourrait être interprété comme renvoyant au ‘capitaine’, voire même au ‘bateau’.Footnote 13 Après tout, et un bateau et un capitaine de navire peuvent fort bien ‘être abandonnés sur une île’. Mais dans l'un comme l'autre de ces deux cas, les relations Résultat Intentionnel et Problème-Solution n'auraient que peu de justification comme moyens d'intégrer les deux unités à l’œuvre ici. Voir le même point relevé à propos de l'analyse de l'exemple anglais (1) ci-dessus.

La Figure 1 ci-dessous représenterait la structure du texte (2) d'après la Rhetorical Structure Theory (RST) de Mann et Thompson (Reference Mann and Thompson1988),Footnote 14 et la Figure 1a selon l'approche de Hobbs (Reference Hobbs1990). À noter que c'est la représentation hobbsienne qui montre de façon plus explicite la hiérarchisation des rattachements entre les unités en jeu ici (le symbole UD1 en gras dans cette dernière Figure représente l'unité dominante par rapport à l'unité qui lui est rattachée). Comme Mann et Thompson excluent la possibilité que plus d'une relation s'applique pour relier deux unités simultanément, les deux relations en question sont présentées ici comme alternativement pertinentes pour intégrer l'unité 3 à l'unité composée 2+1 dans la Figure 1; mais comme Hobbs, lui, l'admet, Problème-Solution est superposée à Cause-Conséquence (l’équivalent hobbsien de Résultat Intentionnel chez Mann et Thompson) dans la Figure 1a – sa position supérieure indiquant qu'elle est dominante par rapport à celle-ci (ce système de représentation est de mon cru). Voir Webber et al. (Reference Webber, Joshi, Stone and Knott2003) et Egg et Redeker (Reference Egg, Redeker, Benz and Kühnlein2008) pour deux types de représentation arborescente semblables (mais non identiques) de la structure de discours des textes.

Figure 1. Diagramme RST pour le texte (2) (FC).

Figure 1 a. Représentation (modifiée) d'après Hobbs (Reference Hobbs1990) de la structure de discours associée au texte (2). Nota: l'UD en caractères gras dans cette Figure est l'unité dominante dans la relation concernée.

4 LA FORMULATION DES RELATIONS DE COHERENCE

Dans les exemples présentés jusqu’à présent, nous avons vu les relations de cohérence suivantes: Élaboration, Assertion-Indice, Circonstance, Résultat/Cause-Conséquence et Problème-Solution. Nous avons également vu que certaines relations peuvent s'appliquer simultanément pour intégrer deux unités de discours (Élaboration et Assertion-Indice dans le texte (1), Résultat et Problème-Solution dans le texte (2), puis Occasion et Explication en (3) (section 5 plus bas)). Ceci est possible, intuitivement parlant, puisqu’Assertion-Indice, par exemple, implique normalement une ‘Élaboration’ de l’état de choses évoqué par la première unité à l’œuvre, et puisque Problème-Solution implique que la ‘Solution’ au ‘Problème’ posé en constitue le ‘Résultat’, en quelque sorte (à condition, bien entendu, que ce ‘Résultat’ ait été intentionnel – comme dans le texte (2) –, et non accidentel). Mais il faut aussi que la structure interne de chacune des relations superposées soit compatible – plus précisément, que la partie pragmatiquement dominante ou ‘subordonnante’ dans la relation inférieure corresponde à celle de la relation supérieure, lorsque les relations sont effectivement ‘subordonnantes’ (voir plus bas) – donc, que les relations concernées aient une structure interne parallèle.

4.1 La structure interne des relations de cohérence

Comme le point de départ de cet article a été l'hypothèse de Hobbs (Reference Hobbs1979) sur la relation univoque entre relations de cohérence et résolution des anaphores, il a semblé logique de prendre pour base ses propres conceptions de telles relations. On les modifiera en fonction d'un examen critique de définitions théoriques comparables (notamment, celles de Mann et Thompson, de Sanders, de Kehler, et d'Asher et Lascarides), ainsi que d'analyses des données de nos corpus. Chez Hobbs, les principes fondant les relations de cohérence se ramènent pour l'essentiel à trois types principaux: ceux de ‘Causalité’, de ‘Fond-Figure’, et d’ ‘Expansion’. Dans le tableau 2 p. 169, j'essaie de classifier les différentes sous-catégories de relations reconnues par Hobbs (ainsi que trois de plus) sous ces trois rubriques. Parfois, j'ai modifié une définition (Élaboration, Explication), ajouté ma propre définition (Cause-Conséquence/Résultat, Circonstance, Assertion-Indice), ou changé la classification de Hobbs (Explication, transférée de ‘Fond-Figure’ à ‘Causales’). Voir Cornish (sous presse) pour de plus amples explications.

Tableau 2. Définitions d'un sous-ensemble de Relations de Cohérence selon, et d'après, Hobbs (Reference Hobbs1990, ch. 5). Extraits reproduits avec l'aimable permission de CSLI Publications

Tout d'abord, dans la première colonne du Tableau, les relations Occasion et Cause-Conséquence seraient basées, selon Hobbs (Reference Hobbs1990: ch. 5), sur la causalité. La relation Occasion correspond à la préparation par l’événement évoqué dans la proposition initiale (ou seconde) de celui dénoté par la proposition qui la suit (ou la précède) (voir la section 1, 1ère colonne du Tableau 2). Voir comme illustration la relation initiale reliant l'UD° et l'UD1 dans le texte (3) à la section 5.Footnote 15

J'ai formulé la relation Cause-Conséquence (Résultat) en termes de la définition que fournit Hobbs de la relation Explication – où Cause et Effet sont inversés: voir les sections 2 et 3 de la 1ère colonne du Tableau 2, respectivement. Comme exemple de Résultat, voir la (seconde) relation intégrant l'UD3 et l'unité composite [UD1 + UD2] dans le texte (2). Mais Explication suppose que le locuteur/scripteur a l'intention que l’éventualité causatrice ‘explique’ celle qui est causée pour l'allocutaire/le lecteur. Il ne s'agit pas simplement d'une relation ‘objective’ (sémantique) entre deux éventualités (comme ce serait le cas avec la relation Résultat). Voir aussi Vieu (Reference Vieu, Aurnague, Korta and Larrazabal2007: 264–5) pour le même point, au sein du cadre SDRT. En plus de cette précision, j'ai ajouté à la définition la contrainte temporelle imposée sur la relation Explication par Asher et Lascarides (Reference Asher and Lascarides2003: 160): à savoir, que l’événement causateur précède normalement l’événement causé. Voir comme illustration la relation ‘superordonnée’ reliant l'UD° et l'unité composée [UD1 [+ UD2 [+ UD3]]] dans (3) ci-dessous (section 5). Comme le note Kehler (Reference Kehler, Horn and Ward2004), les relations causales impliquent comme arguments les propositions logiques exprimées par les phrases ou propositions reliées.

Dans la deuxième colonne, les relations ‘Fond-Figure’ (dont Hobbs ne cite que la relation Explication – que j'ai placée sous la rubrique ‘Relations Causales’ dans le Tableau 2 – en plus de cette relation canonique) sont censées relier un segment de discours au stock (activé) de connaissances préalables chez l'allocutaire. La relation reliant l'UD1 à l'UD2 du texte (4) ci-dessous (section 5) illustre la relation canonique Fond-Figure – même si la présentation du ‘Fond’ suit celle de la ‘Figure’, au plan textuel.Footnote 16

Un autre cas typique d'une relation ‘Fond-Figure’ serait celle de Circonstance (essentiellement définie par Mann et Thompson, Reference Mann and Thompson1988: 272 comme la mise en place par le satellite d'un ‘framework in the subject matter within which R [le lecteur] is intended to interpret the situation presented in N [le noyau]’). Mais cette définition semble caractériser plus généralement la relation Fond-Figure plutôt que celle, plus spécifique, de Circonstance. Voir la 2e colonne du Tableau 2 (2e section) pour la définition à inflexion plus temporelle que je propose à la Hobbs, en partie inspirée par celle de Mann et Thompson. Une illustration se trouve dans le SP temporel UD2lors d'une traversée maritime dans le texte (2) ci-dessus.

Enfin, les ‘Relations d'Expansion’ (voir la 3e colonne du Tableau 2: ici, celles de Parallèle, d’Élaboration et de Contraste – auxquelles j'ai ajouté celle d’Assertion-Indice) seraient des instanciations du principe général de ‘Ressemblance’. Pour Hobbs, les ‘Relations d'Expansion’ sont des relations qui étendent le discours in situ, plutôt que de le faire avancer ou de développer son arrière-plan. Elles impliquent toutes des relations inférentielles entre les segments du co-texte, et servent à faciliter les processus inférentiels du compreneur.

Quant à la définition de Hobbs de la relation Élaboration (voir la 2e section de la 3e colonne du Tableau 2), j'ai ajouté la condition selon laquelle S1, la proposition élaborante, devra apporter des informations à la proposition commune inférée de chaque phrase – car sinon, la définition ne reviendrait à rien de plus qu'une simple relation de ‘Paraphrase’ (voir l'exemple de Hobbs, Reference Hobbs1979 donné comme (1) ci-dessus, sous son analyse en termes d’‘Élaboration’).Footnote 17 De plus, l’événement principal (symbolisé e1) évoqué via S1, l'unité élaborante, devra être interprétable comme faisant partie intégrante de celui dénoté par S° (e°), l'unité élaborée (Asher et Lascarides, Reference Asher and Lascarides2003; Fabricius-Hansen et Behrens, Reference Fabricius-Hansen and Behrens2001). Voir comme exemple canonique d’Élaboration le mode d'intégration des unités composées [UD4 + UD5] et [UD°+ [UD1 + [UD2 + [UD3]]]] dans le texte (3) plus bas (section 5).

Comme le fait observer Kehler (Reference Kehler, Horn and Ward2004), les relations d’‘Expansion’ ou de ‘Ressemblance’ impliquent toutes une relation entre des arguments dénotant des entités, et non (directement) des propositions entières, comme dans le cas des relations causales ou à Fond-Figure/Contiguïté: voir les structures sémantiques de chacune des relations présentées dans la 3e colonne du Tableau 2.

Par ailleurs, en observant des données attestées plutôt qu'uniquement des données fabriquées pour la démonstration, il semblerait que les définitions des relations de cohérence ne devraient pas être conçues en termes absolus, ‘catégoriques’ (cf. le commentaire de Fabricius-Hansen & Behrens, Reference Fabricius-Hansen and Behrens2001: 2 sur la relation Élaboration): plutôt, elles correspondraient à des prototypes, où les relations observées existant entre propositions ou arguments dénotant des entités inférables à partir des textes, conjointement à des contextes donnés, pourront se rapprocher plus ou moins étroitement de la caractérisation ‘noyau’ (Hobbs, Reference Hobbs1979: 73 lui-même est de cet avis).

Ces relations peuvent être subdivisées en deux macro-catégories qui sont orthogonales par rapport aux trois catégories reconnues comme fondant les différents types de relations de cohérence (Hobbs, Reference Hobbs1990: 104): à savoir, relations coordonnantes et relations subordonnantes.Footnote 18 Voir aussi Asher et Vieu (Reference Asher and Vieu2005) pour une conception adaptée au modèle SDRT de la structure de discours des textes. Le critère sur lequel Hobbs se base pour classifier les relations ainsi est celui qui correspond à la nature de ce qui est asserté dans les deux propositions ou phrases à l’œuvre: dans le cas des relations coordonnantes, il y a une proposition commune qui peut être inférée à la fois de S° et de S1; dans ce cas, lorsque les propositions inférées des deux phrases seront fusionnées, c'est cette proposition ‘superordonnée’ qui sera assertée. En revanche, dans le cas des relations subordonnantes, l'une des deux propositions sera dominante; dans ce cas, ce sera la dominante qui sera assertée (et donc la dominée correspondrait de ce fait à une présupposition), une fois que les deux propositions inférées seront intégrées.

Selon cette définition, la relation Contraste sera ‘subordonnante’, car, intuitivement, c'est la proposition exprimée via S1 qui est dominante; pourtant, dans le Tableau 2, il est clair que la structure sémantique de cette relation est très proche de celle de la relation Parallèle, qui est une relation coordonnante.

Par contre, la relation Élaboration est classifiée comme relevant de la catégorie coordonnante (puisqu'elle implique l'inférence d'une proposition commune à partir des deux propositions syntaxiques ou phrases à l’œuvre); cependant, intuitivement encore, la proposition ‘élaborante’ est dépendante vis-à-vis de la proposition ‘élaborée’. La définition étendue donnée dans la section 2 de la 3e colonne du Tableau 2 fournirait un solide appui à cette catégorisation. Et en effet, c'est ainsi que cette relation est caractérisée par Asher et Lascarides (Reference Asher and Lascarides2003: 8). Voir aussi la conception de Bras et Le Draoulec ici-même.

Je résoudrais ce paradoxe en proposant que nous distinguions entre deux niveaux d'analyse ici (cf. aussi, Sanders, Reference Sanders1997): d'un côté, le niveau sémantique, et de l'autre, le niveau pragmatique, illocutoire (niveau auquel je crois que Hobbs se place en parlant de propositions dominantes ou dominées); c'est là le niveau des interventions du locuteur, le domaine de l'interaction discursive. Cette conception fait l'objet d'une argumentation assez convaincante par Vieu (Reference Vieu, Aurnague, Korta and Larrazabal2007) au sein du modèle SDRT (voir aussi la conception des relations de cohérence dans la RST telle qu'elle est présentée dans Taboada, Reference Taboada2006). C'est également ainsi que Roulet (Reference Roulet, Andersen and Nølke2002: 148) conçoit la situation, en distinguant entre types de relations dans un discours: sémantiques, textuelles et ‘praxéologiques’ (structure actionnelle).

A cet égard, dans le cas de la relation Contraste, la proposition inférée de S1 serait à égale dominance sémantiquement par rapport à celle inférée de S°, mais serait dominante au niveau des actes illocutoires au plan pragmatique; et dans le cas de la relation Élaboration, la proposition inférée de S° serait sémantiquement sur un pied d’égalité par rapport à celle inférée de S1 (puisqu’Élaboration, comme Contraste également, est sous-tendue par la structure qui correspond à la relation Parallèle) – mais serait dominante par rapport à cette dernière au niveau pragmatique.Footnote 19

5 LES ETAPES DU TRAITEMENT D'UN MINI-TEXTE: LE ROLE ‘PRO-ACTIF’ DES ANAPHORIQUES

Commençons par analyser l'exemple (3), cette fois un article de presse de fait divers tiré de notre premier corpus:

(3) Casseurs motorisés

[UD°EV Un habitant de Bressols a déposé plainte [UD1EV après avoir constaté, [UD2EV en rentrant chez lui, [UD3LOC-TPS mercredi en fin de journée], que sa maison avait été visitée]]]. [UD4EVLes voleurs se sont notamment intéressés au contenu du garage de l'habitation [UD5EV afin d’y dérober une moto qui y était stationnée]]. (La Dépêche du Midi, 05/09/03)

Tout d'abord, la paire d'unités UD° et UD1 serait reliée en fonction de la relation Explication (initialement, en fonction de la relation Occasion, à cause de la présence du connecteur temporel après et de la succession de deux événements: le fait de constater quelque chose (l'effraction d'une propriété) en rentrant à sa maison, préalable à l'action de déposer plainte).

L'UD2 gérondive qui modifie l'UD1 serait reliée à la proposition principale en fonction de la relation Circonstance, car elle fournit un repère temporel pour l'action. Nous sommes donc en présence d'une unité [UD° [+UD1 [+UD2 [+UD3]]]] thétique qui rapporte l’événement ‘cadre’ de ce qui constitue l'essentiel de l'information. Pour sa part, la subordonnée temporelle représentée par l'unité composée [UD1 [+UD2]] serait reliée à l'UD° (par l'intermédiaire de l'UD3 de localisation temporelle: voir plus bas), car elle renvoie obligatoirement au référent du sujet de l'UD° – de par la coréférence obligatoire du sujet zéro de l'infinitive et celle (libre) des pronom lui et déterminant possessif sa. L'UD3mercredi en fin de journée Footnote 20 constitue, tout comme le SP temporel cadratif dans l'exemple (2), un acte de localisation temporelle de l’événement rapporté.

Ensuite, l'unité composée [UD4 + UD5] sera reliée à l'unité [UD° [+UD1 [+UD2 [+UD3]]]] en fonction de la relation Élaboration, car cette unité donne des détails supplémentaires sur la situation évoquée dans l'unité initiale (à remarquer également à cet égard la présence du marqueur notamment). Le référent ‘indirect’ du SN lexical défini les voleurs et celui de l'anaphorique hypéronyme l'habitation en UD4, sont inférés en vertu de la proposition exprimée dans l'UD1 ‘que la maison du Bressolois avait été visitée’.Footnote 21 L'inférence du référent ‘les cambrioleurs du garage du propriétaire de la maison de Bressols’ est quasi-automatique, étant donné l'existence de la variable d'argument ‘Agent’ disponible lexicalement grâce à l'emploi du verbe mono-transitif visiter (prédicat à deux arguments sémantiques: Agent et Locatif, respectivement), au sens de ‘cambrioler’. Dans ce passif court, seul l'argument Locatif, exprimé en tant que sujet syntaxiquement obligatoire, est réalisé explicitement. De par la signification ‘cambrioler’ du prédicat verbal visiter ici, l'argument Agent non-exprimé en vient à désigner ‘les cambrioleurs’. L'anaphore définie réalisée par les voleurs fonctionnerait de ce fait en terme d'hypéronymie, tout comme le SN l'habitation. Ces anaphores permettent donc d'accrocher l'unité [UD4 + UD5] à la macro-unité contextuelle [UD° [+UD1 [+UD2 [+UD3]]]], car UD4 et UD5 fournissent d'autres informations sur chacun de ces référents. Le topique/cadre circonstanciel des deux unités macro est donc le même.

Au sein de la paire [UD4 + UD5], l'UD5, par le biais du connecteur afin de, indique explicitement le But de la situation contrôlée évoquée en UD4. L'unité UD5 est également reliée à l'UD4 en vertu du fonctionnement des deux occurrences du pronom oblique y (y dérober et y était stationnée) qui renvoient au référent ‘le garage de l'habitation’. On voit donc très nettement ici le fonctionnement intégrateur des anaphores à l’œuvre dans ce texte (voir aussi Luscher, Reference Luscher1998 et Schauer, Reference Schauer2000 à cet égard). La Figure 2 représente de façon schématique la structure de discours associée à ce court texte voia p. 174:

Figure 2. Structure de discours associée au texte (3), d'après le modèle de Hobbs (Reference Hobbs1990).

Cette représentation arborescente devrait se lire ainsi: procéder ‘de bas en haut’ (depuis les nœuds inférieurs jusqu'aux nœuds supérieurs) en se déplaçant d'abord de droite vers la gauche (donc vers le haut). La structure du discours à l’œuvre émergera ainsi à partir des intégrations successives des unités impliquées. Cependant, les intégrations ne procèdent pas toujours ‘verticalement’, depuis une unité minimale vers une unité déjà traitée à sa gauche immédiate, au plan textuel: car si une unité à droite de celle qui vient d’être traitée est accompagnée d'une unité marquée comme dépendante à son égard (une subordonnée, une incise (voir le texte (2)) ou une proposition en apposition, par exemple), alors cette intégration doit nécessairement avoir lieu en premier. Ce n'est qu'alors que cette unité composite sera intégrée avec le résultat de l'intégration en amont.

Ceci représente une divergence significative par rapport à la démarche adoptée en SDRT (voir à cet égard les trois articles élaborés dans ce cadre dans ce numéro). Car ici, chaque segment est relié immédiatement par le biais d'une relation de discours avec le segment qui le précède dans la suite linéaire; qui plus est, un segment peut à l'occasion être relié ainsi avec un segment à sa gauche, mais par la suite être intégré au moyen d'une autre relation avec le segment qui le suit (voir à cet égard certains diagrammes représentant la structure de discours proposés dans les articles de Bras et Le Draoulec, et Vergez-Couret ici-même). Dans l'approche adoptée ici, par contre, une fois qu'un segment aura été intégré avec un autre au moyen d'une relation de cohérence, il n'est plus ‘disponible’ en tant que tel pour une intégration ultérieure avec un segment suivant. Ce dernier segment ne serait intégrable qu'avec le résultat de l'intégration des deux segments précédents – donc avec l'unité de discours supérieure que leur intégration aura créée. Cette conception semblerait en phase avec la manière dont procède le sujet dans le processus de compréhension d'un texte multi-propositionnel en temps réel.

Il peut également arriver qu'une intégration ultérieure rende nécessaire de réviser une interprétation antérieure – surtout si deux interprétations potentielles de cette ou de ces unité(s) avaient été possibles à ce stade.

Voici à présent un dernier exemple comportant un référent implicite, ciblé par un SN défini anaphorique:

(4) Pyrénées-Orientales

[UD°LOCLe Perthus.] [UD1EV Les douaniers ont saisi 59 kg de cocaïne dissimulés au milieu d'un chargement de luminaires]. [UD2ETLe camion espagnol roulait vers la Grande Bretagne]. (La Dépêche du Midi, 7/11/06, p. 8)

Ici, la relation anaphorique reliant (par synecdoque avec le ‘déclencheur d'antécédent’) le SN défini le camion espagnol et le référent implicite évoqué via le traitement du SN un chargement de luminaires dans l'UD1, permet à l'UD2 d’être intégrée avec elle au moyen de la relation Fond-Figure (Arrière-Plan). Cette inférence est clairement de type ‘connectif’ plutôt que simplement ‘élaboratif’, selon Zwaan et Rapp (Reference Zwaan, Rapp, Traxler and Gernsbacher2006: 735). Si les douaniers (français) avaient contrôlé un ‘chargement de luminaires’ provenant d'Espagne, alors ce chargement a dû être transporté par un véhicule quelconque – le plus probable étant un camion. La situation évoquée dans les deux UD est donc la même, le temps imparfait porté par le verbe rouler dans l'UD2 signalant l'aspect inaccompli,Footnote 22 et donc renvoyant à un état de choses existant au moment du traitement, et non à un nouvel événement (cf. Berthonneau et Kleiber, Reference Berthonneau and Kleiber1993). La destination ultime du camion (la Grande Bretagne) constitue de ce fait le contexte dans lequel l’événement principal évoqué par ce texte (‘la saisine par les douaniers français des sacs de cocaïne dans le camion dont il est question’) prend place.

5.1 Parallélisme entre l'invocation potentiellement multiple des relations de cohérence, et le traitement de premier et de second passage des anaphoriques

Maintenant, s'il est vrai, comme je le soutiens, que plus d'une relation de cohérence est possible simultanément pour intégrer deux unités de discours, alors c'est la relation sémantiquement plus ‘forte’ qui l'emportera sur la relation plus ‘faible’. Assertion-Indice (‘Claim-Evidence’) est sémantiquement plus forte (plus spécifique) qu’Élaboration, par exemple, puisqu'elle contient la même structure essentielle que cette dernière (voir le Tableau 2): mais pour que la relation Assertion-Indice soit applicable, la seconde des deux unités impliquées devra être interprétable comme rendant l'assertion de la première plus convaincante pour l'allocutaire ou le lecteur. Ainsi, tandis qu’Élaboration est une simple relation ‘sémantique’, Assertion-Indice est une relation ‘pragmatique’. Les deux relations sont compatibles, car la seconde partie de la structure définitoire de chacune est dépendante par rapport à la première. Il en est de même pour les relations Occasion et Explication dans (3). En général, une relation fondamentalement ‘pragmatique’ l'emportera toujours sur une relation à base ‘sémantique’ ou ‘textuelle’, et une relation à base ‘sémantique’ primera sur une relation fondamentalement ‘textuelle’, là où plus d'une relation est applicable dans une situation donnée: voir à cet égard la discussion des relations coordonnante vs. subordonnante à la fin de la section 4.

Or, ces renforcements de relations ‘faibles’, plus immédiatement invoquées (quasiment par défaut) pour intégrer deux unités, impliquent nécessairement un retraitement, ou un traitement de second passage, plus approfondi, de la part du compreneur. Et c'est exactement cela qui a été postulé par des psycholinguistes pour ce qui concerne la résolution en temps réel des anaphoriques de discours (cf. par exemple, Garrod et Sanford, Reference Garrod, Sanford, van Oostendorp and Goldman1999). Il y aurait à cet égard un appariement quasi immédiat d'un anaphorique arrivant, sous certaines conditions, avec un référent ayant les propriétés requises (par exemple, ‘masculin’, ‘humain’, ‘singulier’ pour le pronom he dans la seconde phrase du texte (1)); puis dans un second temps, une confirmation accompagnée, le cas échéant, d'une expansion de la référence initialement attribuée, ou bien une réassignation de la référence. Cette confirmation ou bien réassignation sera fonction de ce qui est prédiqué du référent de l'anaphorique (voir Kleiber, Reference Kleiber1994: ch. 3) ainsi que de la nature de l'intégration discursive de l'unité hôte avec l'unité contextuelle pertinente. La nature de la prédication anaphorique va de toute façon sélectionner l'unité contextuelle pertinente avec laquelle elle entrera en relation.

Dans le texte (1), le pronom he sujet de la deuxième phrase va être immédiatement apparié avec le référent du SN sujet de la première (John) en vertu de l'heuristique de ‘la fonction parallèle’ (cf. Crawley et al., Reference Crawley, Stevenson and Kleinman1990).Footnote 23 Cette heuristique tend à choisir comme référent celui du SN remplissant une fonction parallèle à celle de l'anaphorique dans sa proposition; liée à cette heuristique est celle qui tend à favoriser le référent du SN sujet d'une proposition contextuelle pertinente (voir la note 23). L'effet de ces deux heuristiques dans ce cas est de cibler le même candidat comme référent du pronom. La nature de ce qui est prédiqué du référent de he ici (à savoir, ‘le fait de connaître le chiffre de la combinaison du coffre-fort de Bill’), ainsi que le mode d'intégration de la seconde unité avec la première (via la relation Élaboration, dans un premier temps, puis dans un second temps, via celle d’Assertion-Indice) vont confirmer cette assignation de premier passage, en écartant définitivement toute résolution en fonction du référent ‘Bill’. Comme nous l'avons vu en §2, l'appariement de he avec Bill dans le SN génitif Bill's serait déjà problématique, en tant que mise en relation textuelle.

Dans le texte (2), la résolution du SN défini le bateau au sein du SP dans la première phrase ciblera le référent implicite introduit lors de l'interprétation de l'incise temporelle UD2lors d'une traversée maritime dans son intégration avec l'UD1; comme dans le cas du texte (3), ce lien essentiel permettra d'intégrer ces deux unités en fonction de la relation Circonstance. De ce fait, le compreneur interprétera l'unité composite [UD1 + UD2] comme évoquant une situation où le propriétaire de la plantation et le capitaine sont à bord du même bateau en pleine mer au moment de l'altercation du premier avec le second. Quant au traitement de la seconde phrase de ce texte, l'heuristique de la fonction parallèle s'appliquera initialement, comme dans le traitement du texte (1), appariant le référent du pronom sujet il avec le propriétaire de la plantation évoqué lui aussi par un SN en position sujet de la phrase initiale. Cet appariement sera par la suite confirmé par l'intégration de l'UD3 avec l'unité composite [UD1 + UD2], d'abord en fonction de la relation Résultat, puis Problème-Solution, intégrations qu'il rend possibles. Comme dans le cas du texte (1), cette double intégration va définitivement écarter toute résolution en fonction des deux autres référents évoqués via des SN masculins singuliers (‘le capitaine du navire’ et ‘le bateau sur lequel les hommes en question voyageaient’).

6 CONCLUSIONS

Du point de vue du compreneur, traitant un texte en temps réel, les anaphoriques de discours seront immédiatement (mais superficiellement, seulement) résolus, là où cela est possible, via des heuristiques textuelles: priorité au référent évoqué via une unité syntaxique précédente codé par le sujet de la phrase ou la proposition concernée, et/ou par un SN remplissant une fonction parallèle à celle réalisée par l'anaphorique.

Cette résolution superficielle, de premier passage, devra par la suite être validée par une tentative d'intégration de l'unité de discours correspondant à la prédication anaphorique avec celle qui vient d’être construite, et dont le corrélat textuel renferme l'expression référentiellement autonome ciblée par la procédure de résolution de premier passage; cette intégration sera effectuée par le biais d'une relation de cohérence appropriée, selon un appariement des arguments et des prédicats des unités concernées avec les variables spécifiées dans les structures sémantiques représentant les différentes relations (voir les définitions proposées dans les 9 cellules du Tableau 2).

Si cette intégration peut être effectuée de façon satisfaisante en fonction de l'appariement référentiel co-textuel indiqué ci-dessus, alors la résolution de premier passage est entérinée, l'intégration via la relation de cohérence sélectionnée sera mise en œuvre, et la référence de l'anaphorique confirmée et étoffée suite à cette intégration sémantico-pragmatique. Le choix de la relation sera fonction de la relation entre ce qui est prédiqué dans les deux unités concernées, relation indiquée surtout via celle entre les deux prédicateurs (leur relation lexicale, le cas échéant, leur Aktionsart, le temps et l'aspect grammatical qu'ils portent) – puis via d'autres facettes des deux unités telles que la présence d'adverbiaux temporels ou spatiaux, la relation structuro-informationnelle existant entre les énoncés à l’œuvre, et le type de marqueur qui les relie ou qui pourrait les relier; en outre, les connaissances du monde y entrent pour une bonne part (voir à cet égard la compréhension des textes (1)–(4)).

La troisième et dernière étape consistera à insérer l'unité composite, intégrée qui constituera la sortie de ce processus d'intégration, dans le modèle mental du discours en construction. Ce modèle est situé en mémoire de travail (voir Baddeley, Reference Baddeley1987; Cowan, Reference Cowan1997), avant d’être placé en mémoire à long terme pour rétention lorsqu'il sera complet.

La résolution des anaphoriques de discours a donc lieu en deux étapes distinctes: 1) initialement, et provisoirement, dès que l'anaphorique est rencontré. A ce stade, il sera résolu superficiellement, si la situation s'y prête, en fonction d'heuristiques co-textuelles (cette étape est semblable à la notion de ‘bonding’ (‘appariement’) chez Garrod & Sanford, Reference Garrod, Sanford, van Oostendorp and Goldman1999).Footnote 24 Cette première étape permettra d'ancrer les deux unités l'une à l'autre – plus particulièrement, les arguments pertinents de la seconde avec ceux de la première. 2) Puis dans un deuxième temps, au moment où une relation de cohérence est choisie, invoquée, testée, puis mise en œuvre en fonction de la construction des unités discursives correspondantes. Les anaphoriques en jeu recevront par ce biais une interprétation complète, à l'occasion étendue. Dans le cas d'exemples comme (2), (3) et (4), où le référent visé par un anaphorique n'est pas introduit co-textuellement via une expression référentiellement (semi-) autonome, les SN définis (le bateau dans (2), les voleurs dans (3) et le camion espagnol dans (4)) devront être résolus en ayant recours à la deuxième étape uniquement: le compreneur devra dans ces cas chercher ou créer (par inférence abductive) la représentation d'un référent approprié dans la structure de discours construite en amont, en invoquant directement une relation de cohérence pertinente. Voir Cornish (à paraître) pour une caractérisation plus développée de l'anaphore de discours.

C'est en fait la deuxième étape de ce processus qui correspondrait à l'hypothèse de Hobbs (Reference Hobbs1979), selon laquelle c'est la sélection et mise en œuvre d'une relation de cohérence pour intégrer deux unités de discours qui détermine en dernière instance la résolution des anaphoriques qu'elles peuvent comporter. Mais la mise en place de la première étape, qui permet d'ancrer les deux unités l'une à l'autre, constitue néanmoins une heuristique importante de la mise en œuvre de toute relation de cohérence. Les deux procédures (la mise en œuvre d'une ou des relation(s) de cohérence et l'interprétation étendue de la ou des anaphorique(s) dans la seconde unité à relier) sont en symbiose parfaite l'une avec l'autre – elles sont véritablement interdépendantes, l'une impliquant normalement la co-présence de l'autre.