En el mundo andino, el estrecho lazo entre la gente y sus muertos es un hecho común y reiterativo entre las diferentes comunidades. Los ancestros no solo cobran relevancia para asegurar la productividad de sus chacras o en reclamaciones territoriales sino que, en el marco de lógicas estatales, los ancestros locales se vinculan a poderes políticos superiores y, por ende, juegan un rol activo en la relación política entre distintas comunidades, como por ejemplo cuando grupos de baja desigualdad social interactúan con sistemas estatales (Salomon Reference Salomon and Dillehay1994). En ese sentido, el estudio de los contextos funerarios del periodo Tardío (1400-1536 dC) puede aportar al entendimiento de los procesos sociopolíticos asociados a la presencia inka en la zona central de Chile.

Entre los resultados derivados de un estudio desarrollado durante los últimos años en la cuenca del Maipo-Mapocho, sobre la relación entre las comunidades locales y los representantes del Tawantinsuyu, destaca que los eventos funerarios, por la amplia convocatoria de deudos e importancia en la reproducción social nativa, habrían sido uno de los contextos más relevantes de interacción y negociación entre estos dos grupos (Pavlovic et al. Reference Pavlovic, Sánchez, Pascual and Martínez2017, Reference Pavlovic, Sánchez, Pavlovic, Martínez, Cortes, Dávila and Mura2019). Al respecto, se ha planteado que ciertas ceremonias, como las funerarias, son espacios propicios para reunir grupos grandes, donde se visualizan diversas dinámicas sociales como establecer alianzas y demostración de poder (Hayden Reference Hayden2009).

En las ceremonias recién señaladas la comida toma un rol preponderante debido a que puede servir a funciones semióticas diversas. En algunos casos puede contribuir al fortalecimiento de relaciones sociales sobre la base de la igualdad o, en otros, servir al mantenimiento de relaciones con base en el rango y la segmentación (Appadurai Reference Appadurai1981). Es por ello que podemos categorizar a los alimentos como mediadores o agentes de negociaciones sociopolíticas a través de prácticas rituales compartidas. En ese sentido, la comida es un vínculo en distintos ámbitos de la vida social.

Según lo anterior, el estudio de los contextos mortuorios cobra relevancia ya que permite visualizar la relación de las poblaciones locales con los grupos inka desde otra dimensión —la dimensión de la cocina de los vivos para los muertos—. En este marco, se vuelven significativas las descripciones realizadas por Guamán Poma de Ayala y el padre Bernabé Cobo. El primero señala que a los difuntos “le hacen llevar mucha comida . . . le envía de comer o chicha o agua. . . . Y así le entierran con sus comidas y bebidas, y siempre tiene cuidado de enviarles de comer y beber” (Guamán Poma de Ayala Reference Guamán Poma de Ayala and Pease1980 [1615]:209). Cobo, por su parte, relata que “ofrendaban a sus dioses de sus comida y bebidas, teniendo entendido que las comían ellos dondequiera que estaban” (Cobo Reference Cobo1964 [1653]:203). En síntesis, preparaban su misma comida y bebidas como ofrenda. De esta manera, las vasijas se transforman en un vehículo que permite materializar la entrega y queda de manifiesto la importancia de la relación entre difunto y comida en el marco del comensalismo mortuorio.

Todo ello apunta a lo provechoso que es estudiar el ámbito culinario a través del uso de la cerámica: puede entregar innumerables datos e información sobre aspectos de la vida social, en una perspectiva continua o de vaivén entre lo doméstico y lo sagrado (Bray Reference Bray and Bray2003). Si bien la versatilidad morfológica de la cerámica nos permite ver potenciales usos, es en el artefacto, y sobre todo en el contexto en el cual se encuentran estos artefactos, que se encuentra la real evidencia que permitirá contestar el qué, cómo y para quién se cocina.

La comida es entonces un enlace que forma parte de un sistema de comunicación en un contexto social particular, ya sea en la vida como en la muerte, en las actividades domésticas y cotidianas como en aquellas relativas a los rituales mortuorios. En este escenario, nos interesa profundizar en la comprensión del trasfondo de estas prácticas en el marco de la presencia inka en la zona central de Chile (1400-1536 dC), en el intento de reconocer la reproducción de valores andinos con relación al contexto social de la muerte (Mamani Reference Mamani2001).

Para tal efecto, nos centraremos en la tumba 5 del sitio de Quilicura 1, ubicado en la cuenca del Río Mapocho, Chile central. Esta tumba presenta un único individuo inhumado asociado a un rico y excepcionalmente variado conjunto de vasijas, entre las cuales se reconocen diversas formas y tipos decorativos que remiten a los distintos conjuntos alfareros presentes en la zona durante el periodo Tardío: Local de Fase Inka, Diaguita Inka, Inka Local, Inka Mixto e Inka. En este contexto, nos interesa conocer qué nos dicen sobre la preparación de alimentos ofrecidos a este individuo a partir de los datos arqueobotánicos recuperados de los residuos de uso de las piezas ofrendadas y los carporrestos asociados a las mismas. Por una parte, los residuos de uso entregan información directa sobre el uso de las piezas en la preparación de alimentos; por otra parte, los carporrestos se relacionan con los restos descartados en el sitio relacionados con las actividades ejecutadas allí (Babot Reference Babot2009).

Para cumplir con estos objetivos, se realizaron análisis de residuos en 24 de las 28 vasijas ofrendadas en la tumba 5 de Quilicura 1, orientando el estudio a la recuperación e identificación de la evidencia microfósil que contenían. También se consideró el estudio de los carporrestos provenientes de sedimento del interior de las vasijas y de áreas asociadas a las mismas o al entierro.

Antecedentes

La presencia del estado inka o Tawantinsuyu en los valles de Chile central (1400-1536 dC) se considera actualmente como una etapa caracterizada por complejos procesos socioculturales en donde habrían interactuado de manera diversa las sociedades locales, resultando el desarrollo de un complejo sistema político en una significativa porción de Sudamérica. La presencia discontinua del Tawantinsuyu, la heterogeneidad cultural, el inexistente centralismo político local y la consecuente autonomía con respecto a la disposición (positiva o negativa) a negociar o interactuar con los representantes del estado cuzqueño por parte de las comunidades locales habrían generado procesos de interacción e integración diferenciales y, a largo plazo, la posible generación de diferencias sociales. Esta situación habría creado transformaciones en las poblaciones locales. Los cambios son poco evidentes en los ámbitos domésticos, donde se apreciaría una mayor continuidad con respecto al período anterior. Sin embargo, son indudables en dimensiones como la frecuencia y diversidad en materiales de algunas tradiciones tecnológicas muy escasas previamente (e.g., metalurgia; Plaza y Martinón-Torres Reference Plaza and Martinón-Torres2015); en la circulación de obsidianas (Glascock Reference Glascock2010), posiblemente vasijas de producción alóctona y otros artefactos que denotan introducción de la región en esferas de interacción suprarregionales; y, especialmente, en la introducción de la arquitectura monumental en piedra y el desarrollo de eventos colectivos y suprafamiliares asociados a rituales y cultos de origen cuzqueño no registrados previamente en la zona (Pavlovic et al. Reference Pavlovic, Troncoso, Sánchez and Pascual2012, Reference Pavlovic, Sánchez, Pavlovic, Martínez, Cortes, Dávila and Mura2019; Troncoso et al. Reference Troncoso, Pavlovic, Acuto, Sánchez and González2012; Uribe y Sánchez Reference Uribe, Sánchez, Falabella, Uribe, Sanhueza, Aldunate and Hidalgo2016).

Lo anterior sería resultado del papel central que tuvo en las estrategias inkaicas en la región la implementación de actividades de alto contenido simbólico, es decir, acciones “densas”. Éstas habrían sido eventos rituales y actos de redistribución, administración o negociación que implicaban la exhibición, consumo y descarte significativo de determinados bienes culturales y alimentos.

Estas prácticas de apropiación y de comensalismo político habrían sido usadas por el Tawantinsuyu en distintas zonas de los Andes (Acuto Reference Acuto, Zarankin and Acuto1999; Morris Reference Morris, Feinman and Marcus1998; Perales Reference Perales2004; Sánchez y Troncoso Reference Sánchez, Troncoso, González and Bray2008; Uribe Reference Uribe2000; Williams y D'Altroy Reference Williams and D'Altroy1998) y habrían estado ligadas a la introducción de cultos foráneos, para los cuales en Chile central existirían evidencias toponímicas y etnohistóricas (Stehberg y Sotomayor Reference Stehberg and Sotomayor1999, Reference Stehberg and Sotomayor2005; Strube Reference Strube1959). Es muy probable que por intermedio de estas acciones el estado cuzqueño haya intentado cumplir los objetivos de su presencia en la zona y desarrollar las obras de infraestructura vial y ritual inkaica (santuarios de altura, complejos arquitectónicos, etc.).

Estas instancias se habrían desarrollado bajo la forma de eventos de agregación social donde participaron los representantes del Tawantinsuyu, poblaciones locales y, eventualmente, grupos acotados de poblaciones foráneas. Se habrían dado principalmente en dos tipos de contextos sin antecedentes previos: en cumbres de cerros y lomas aledañas a los valles que habrían sido apropiadas y resemantizadas ideológicamente por el Inka mediante el uso de la arquitectura y su correlación visual o espacial con cumbres sacralizadas por el estado (Pavlovic et al. Reference Pavlovic, Troncoso, Sánchez and Pascual2012, Reference Pavlovic, Sánchez, Pavlovic, Martínez, Cortes, Dávila and Mura2019; Troncoso et al. Reference Troncoso, Pavlovic, Acuto, Sánchez and González2012) y en el marco de prácticas funerarias de las poblaciones locales de alta complejidad y diversidad (despliegue artefactual).

Prácticas Mortuorias durante el Período de Presencia Inka en Chile Central

En comparación con el período previo, caracterizado por tumbas señalizadas con montículos (cementerios de túmulos), inhumaciones simples y contextos sencillos, los contextos mortuorios de la etapa de presencia inka en Chile central exhiben una gran diversidad en cuanto a su tipología y, en términos generales, un aumento en la cantidad de ofrendas. Se han registrado inhumaciones simples, tumbas con lajas y guijarros ovoides de río, tumbas de foso y cámara, tumbas abovedadas, emplantillados con entierros múltiples tipo ofrendatorio y otras modalidades (Correa et al. Reference Correa, Bahamondes, Uribe and Solervicens2008; González y Rodríguez Reference González and Rodríguez1993; Hermosilla et al. Reference Hermosilla, González and Baudet2005; Reyes et al. Reference Reyes, Henríquez, Sanhueza and Prado2012; Stehberg Reference Stehberg1976). Con respecto a los contextos, se cuenta con tumbas sin ofrendas, tumbas con piezas cerámicas en distintas cantidades y tipologías (Inka Local, Inka Mixto, Local de Fase Inka y Local; Dávila et al. Reference Dávila, Cortés, Martínez, Hermosilla, Fuenzalida and Pavlovic2018) y algunas en donde, además, se hallaron piezas de metal (cobre, oro y plata), madera (vasos tipo quero) y piedra (cuentas y flauta de combarbalita; Mostny Reference Mostny1947; Pavlovic et al. Reference Pavlovic, Sánchez, Pascual and Martínez2017).

Es importante destacar que en algunos sitios se han recuperado cantidades significativas de ofrendas cerámicas, presentando, en varios casos, más de 10 vasijas como ofrendas de un solo individuo y, en un caso, cerca de 80 vasijas en un enterratorio infantil doble (sitios Las Tinajas y Quilicura 1).

Con base en estos antecedentes, se ha planteado que la presencia inka habría generado un fuerte impacto en las prácticas mortuorias locales, al menos entre algunas poblaciones. Éste podría ser reflejo de una genuina transformación ideológica, que se expresaría en el abandono de los túmulos (Sánchez Reference Sánchez2003), o del uso de materialidades y prácticas funerarias de origen inkaico como mecanismo de negociación política, evidenciando públicamente una integración e incorporación, pero manteniendo en la esfera privada, a juzgar por la evidencia de los sitios habitacionales, el núcleo ideológico tradicional (Pavlovic et al. Reference Pavlovic, Sánchez, Pavlovic, Martínez, Cortes, Dávila and Mura2019).

Es interesante notar que, en la cuenca del Río Mapocho, zona donde se hacen más comunes los contextos mortuorios de amplio despliegue a nivel de ofrenda, no se han registrado, hasta el momento, complejos arquitectónicos de asignación inkaica. Estos últimos habrían sido los escenarios predilectos para las actividades rituales involucradas en la interacción entre las comunidades locales y los representantes de estado inka en zonas aledañas como la cuenca del Río Aconcagua y del Río Maipo, en donde los sitios funerarios de datación inka presentan, por lo general, inhumaciones directas y un número más escaso de ofrendas. Estos antecedentes podrían estar apuntando a que, en la zona del Mapocho, las dinámicas de interacción pudieron haber estado centradas en los eventos rituales funerarios más que en la ejecución de ceremonias en cumbres de cerros (Pavlovic et al. Reference Pavlovic, Sánchez, Pascual and Martínez2017, Reference Pavlovic, Sánchez, Pavlovic, Martínez, Cortes, Dávila and Mura2019).

El Sitio Arqueológico de Quilicura 1 y su Contexto Cerámico

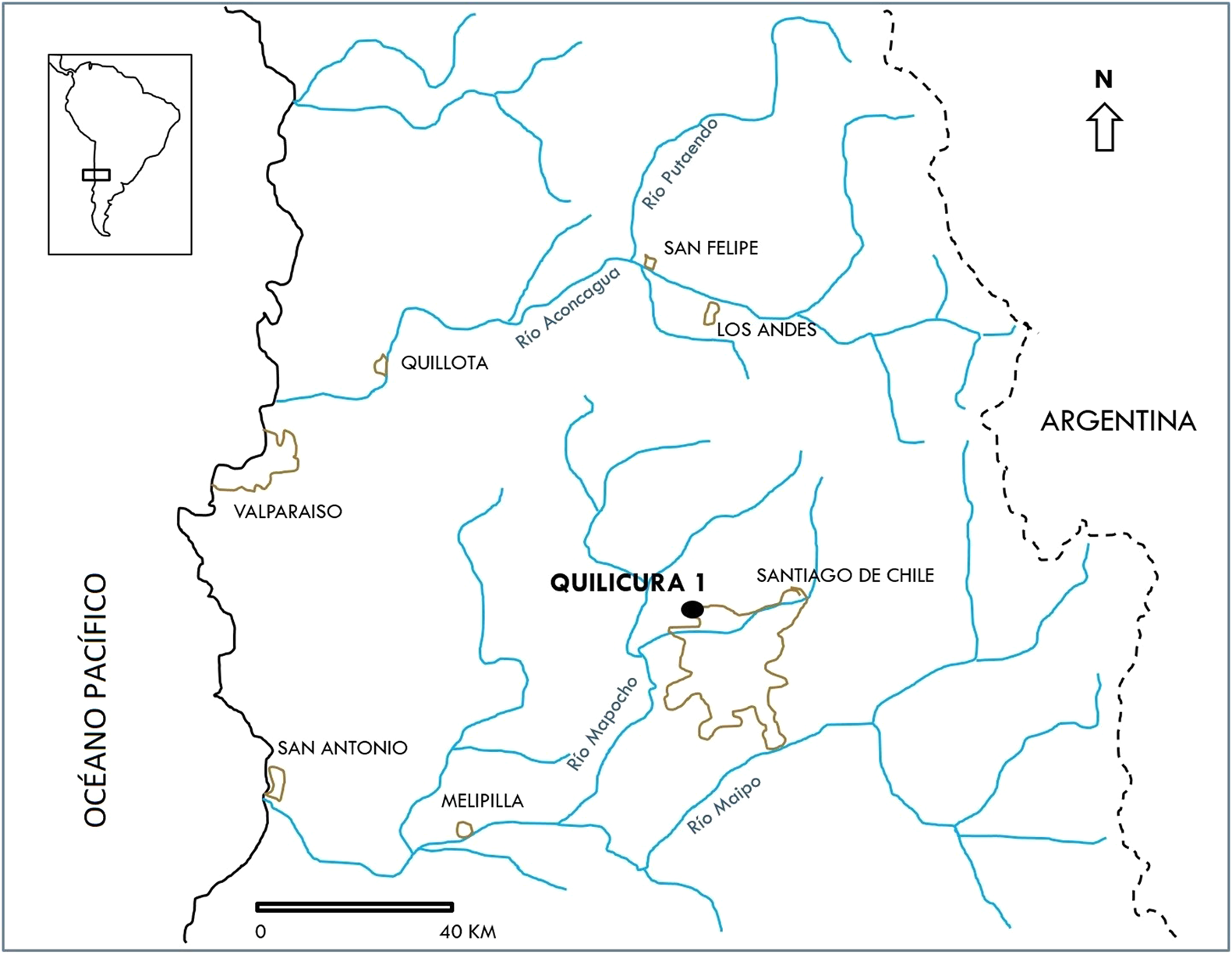

Quilicura 1 es un sitio arqueológico situado en la zona norte de la cuenca de los ríos Maipo-Mapocho, donde se ubica la actual ciudad de Santiago (Figura 1; González y Rodríguez Reference González and Rodríguez1993). Fue registrado por primera vez hace más de 40 años a raíz de excavaciones de urbanización, durante las cuales se identificaron cuatro contextos mortuorios del periodo de presencia inka. Durante las actividades de rescate de estas tumbas se recuperó una gran cantidad de ofrendas cerámicas, tanto vasijas de estilo inka producidas localmente (aríbalos y platos Inka Local e Inka Mixto) como tipos locales del mismo periodo (escudillas, pucos y jarros; Stehberg Reference Stehberg1976).

Figura 1. Ubicación del sitio de Quilicura 1 en la cuenca del Maipo-Mapocho y la aledaña cuenca del Valle de Aconcagua. Fuente: Daniel Pavlovic. (Color en la versión electrónica)

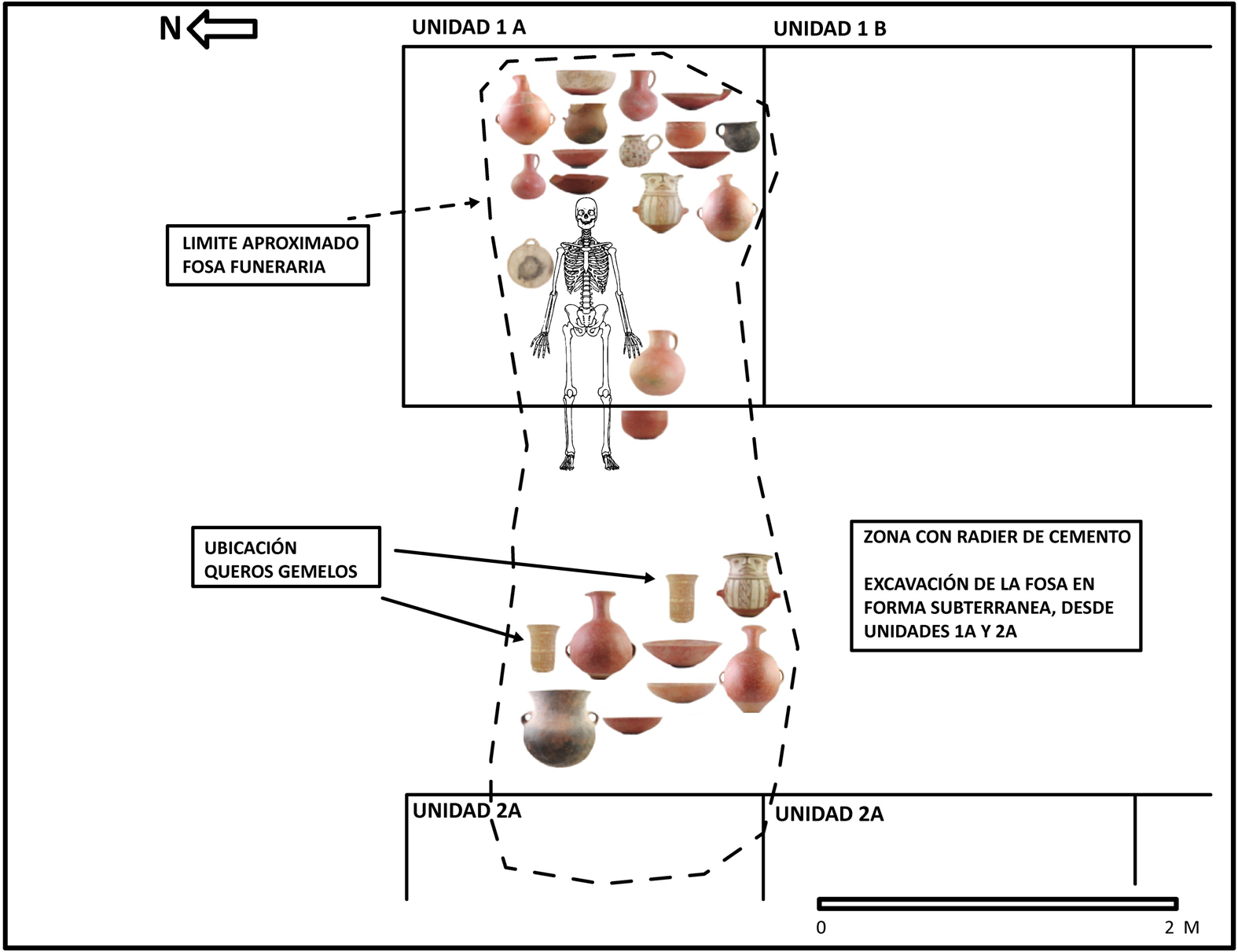

Las evidencias presentadas en este trabajo fueron generadas a partir de un salvataje llevado a cabo en el sitio en el año 2014, a partir del hallazgo de otra tumba en un terreno particular adyacente a la zona abordada en 1976. El salvataje de este contexto, denominado tumba 5 del sitio de Quilicura 1, permitió identificar una fosa funeraria y parte de un esqueleto a los 200 cm de profundidad, correspondiente a un individuo femenino adulto (20 a 35 años de edad) dispuesto en posición de decúbito dorsal extendido, orientado este-oeste y que presentaba como ofrendas 25 vasijas de distintos tipos (Cavieres Reference Cavieres2015; Pavlovic et al. Reference Pavlovic, Sánchez, Pascual and Martínez2017; Figura 2).

Figura 2. Disposición esquemática de ofrendas cerámicas en la tumba 5 de Quilicura 1. Se indica la ubicación de los queros gemelos (imagen de restos óseos humanos solo es referencial y no presenta la misma escala de tamaño que las vasijas). Fuente: Daniel Pavlovic y Eduardo Elgueta. (Color en la versión electrónica)

El análisis de una muestra de costilla del individuo resultó en una datación de 400 ± 20 años 14C aP (UGAMS 20317; colágeno óseo; δ13C = –13,5%), cuya calibración entregó 2 rangos: 1457-1513 cal dC (p = 0,519) y 1546-1623 cal dC (p = 0,481)Footnote 1. También se dató un hueso de anfibio (Anura) recuperado del interior de una de las vasijas cerámicas de ofrenda. Este registró una fecha de 450 ± 25 años 14C aP (UGAMS 20316; colágeno óseo; δ13C = –10,7 ‰), con 2 rangos calibrados: 1439-1502 cal dC (p = 0,920) y 1594-1613 cal dC (p = 0,080). Por su parte, los resultados del estudio isotópico indican que la persona inhumada habría consumido alimentos vegetales silvestres (C3) y domesticados (maíz o suculentas, C4), además de carne.

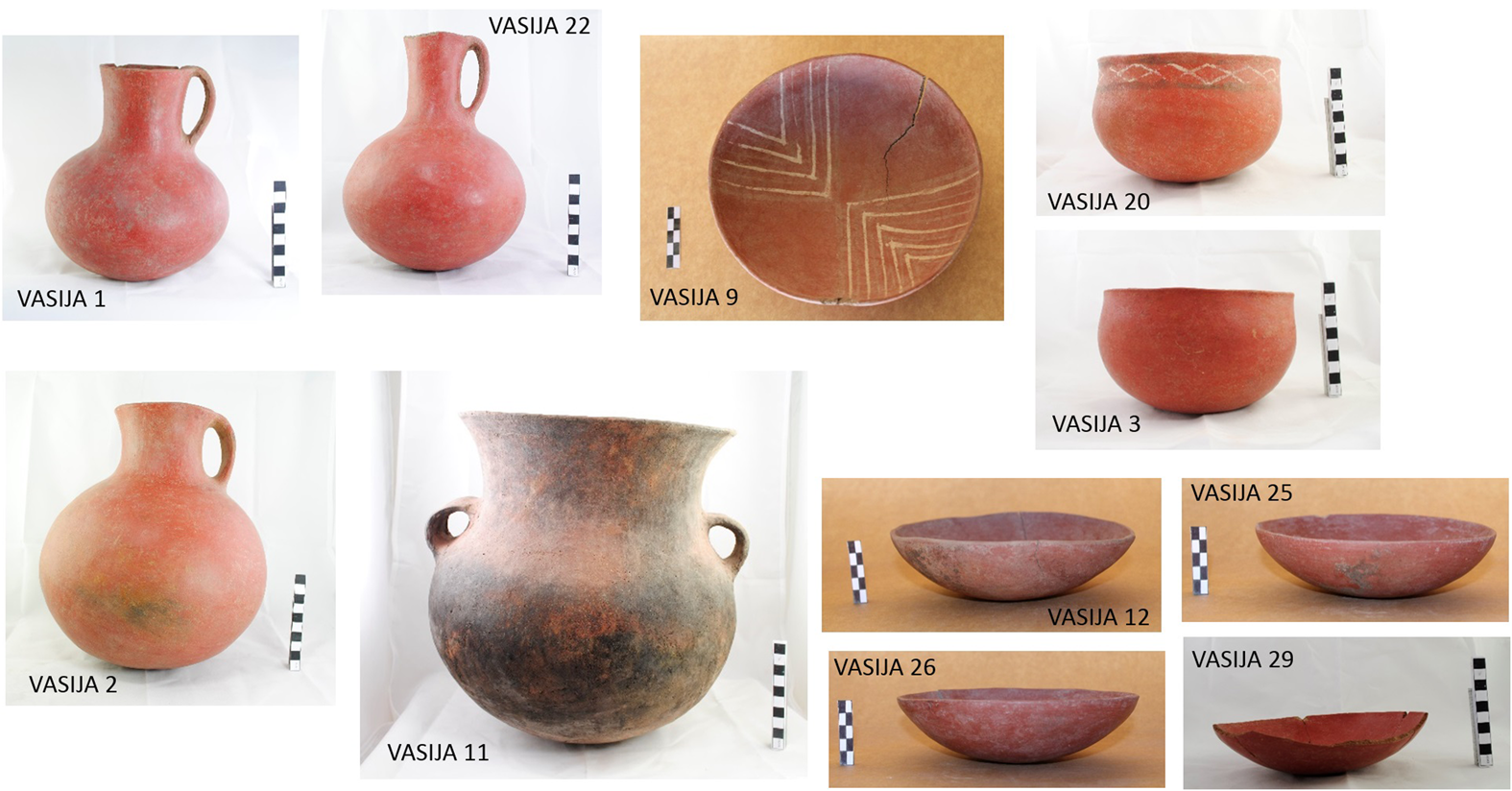

La ofrendas alfareras recuperadas en la tumba 5 incluyen los mismos tipos morfológicos ya detallados para el primer salvataje desarrollado en el sitio (Stehberg Reference Stehberg1976), incluyendo en varios casos piezas pareadas o gemelas. Destaca entre estas últimas un par de queros grandes decorados en forma polícroma, piezas muy escasas en Chile central (Pascual et al. Reference Pascual, Martínez, Pavlovic, Dávila, Cortes, Albán and Fuenzalida2018; Figura 3).

Figura 3. Conjunto de ofrendas cerámicas ubicadas a los pies del individuo inhumado en la tumba 5 de Quilicura 1. Se aprecia la excavación subterránea de la fosa funeraria, bajo un piso de cemento. Fotografía: Daniel Pavlovic. (Color en la versión electrónica)

Fuera de estos dos queros de clara filiación formal cuzqueña o andina central, se recuperaron aríbalos, aysanas y platos de estilo Inka Local e Inka Mixto. También se registraron pucos, escudillas, ollas y jarros de estilo Local de Fase Inka y dos grandes contenedores gemelos Diaguita Inka. El análisis tecnológico, decorativo, formal y de conservación permiten plantear preliminarmente que las piezas de estilo Inka (Local y Mixto) y Local de Fase Inka habrían sido producidas localmente o en zonas aledañas de la misma región. Por el contrario, las diferencias denotadas a nivel de técnicas o materias primas indicarían que las vasijas Diaguita Inka y los queros podrían ser foráneos a la región (Dávila et al. Reference Dávila, Cortés, Martínez, Hermosilla, Fuenzalida and Pavlovic2018; Figuras 4, 5 y 6). Los estudios de huellas de uso en las vasijas concluyen que ninguna de ellas presenta marcas de utilización prolongada en el tiempo, salvo una olla con hollín. Esto apuntaría a que la mayoría fueron producidas para ser ofrendadas en el evento mortuorio o muy poco tiempo antes (Pavlovic et al. Reference Pavlovic, Sánchez, Pascual and Martínez2017).

Figura 4. Piezas estilo Local de Fase Inka, Tumba 5, Quilicura 1. Elaboración propia con base en fotografías de Constanza Cortes, Cristian Dávila y Francisca Campos. (Color en la versión electrónica)

Figura 5. Piezas estilo Inka, Inka Local e Inka Mixto, Tumba 5, Quilicura 1. Elaboración propia con base en fotografías de Constanza Cortes, Cristian Dávila y Francisca Campos. (Color en la versión electrónica)

Figura 6. Queros gemelos estilo Inka (vasijas 5 y 13) y vasijas gemelas estilo Diaguita Inka (vasijas 7 y 21), Tumba 5, Quilicura 1. Elaboración propia con base en fotografías de Constanza Cortes, Cristian Dávila y Francisca Campos. (Color en la versión electrónica)

Además de los restos óseos humanos y las piezas cerámicas completas, durante las excavaciones sistemáticas desarrolladas en el sitio se recuperaron otros materiales asociados al período Tardío, como algunos restos óseos animales (camélido, Anura; López y Villalón Reference López and Villalón2014), escasas piezas líticas formatizadas y, en su mayoría, fragmentos cerámicos, recuperados tanto en la fosa funeraria como en un nivel ocupacional, definido estratigráficamente y situado aproximadamente entre los 50 y los 100 cm de profundidad. Este conjunto cerámico fragmentado está constituido por aproximadamente 900 piezas, gran parte de los cuales (77%) pertenecían a vasijas monocromas restringidas. Del porcentaje restante, un 21,2% (n = 195) consiste en fragmentos que habrían sido parte de piezas de estilo Inka Local o Inka Mixto y un 1,5% (n = 14) en piezas incluidas en el conjunto Local de Fase Inka. Solo 3 fragmentos (0,3%) habrían sido parte de piezas Aconcagua Salmón (Aranguiz Reference Aranguiz2015).

El nivel ocupacional del período Tardío no pudo ser identificado en el sector específico del foso de la tumba, ya que este sector fue alterado por las excavaciones asistemáticas que dieron a conocer el contexto. Sin embargo, fue registrado en forma directamente adyacente al área intervenida. Todo indica que desde este horizonte estratigráfico se habría generado la excavación para realizar la inhumación de la tumba 5. Además, el conjunto material, caracterizado por instrumental lítico escaso y poco variado y un alto porcentaje de cerámica decorada (23%), no se condice con lo registrado en sitios habitacionales permanentes del período, donde el conjunto lítico es más diverso y la cerámica decorada muy escasa. En ese marco, se ha considerado que estos materiales podrían ser reflejo de acciones de preparación de alimento o ofrendatorias (quiebres rituales, enterramiento de artefactos, etc.) realizadas para las instancias de congregación social asociadas a los eventos funerarios que, de acuerdo a los antecedentes etnohistóricos, se habrían desarrollado bajo el alero de los ritos mortuorios de la región al momento de la conquista hispánica (Bibar Reference Bibar and Sáez-Godoy1979 [1558]). Estos indican que estas situaciones convocaban a un gran número de parientes y amigos del difunto y que se extendían por varios días, con todo lo que esta situación pudo traer aparejado con respecto al registro arqueológico.

El Uso de Plantas durante en el Período Tardío en la Zona Central de Chile

Los antecedentes relacionados a los datos arqueobotánicos muestran algunas similitudes entre los taxones vegetales recuperados de diversos sitios durante el periodo Tardío (Planella et al. Reference Planella, Falabella, Belmar and Quiroz2014). Se constata por un lado la abundancia de restos vegetales en los contextos estudiados y, por otro, una gran diversidad de taxones y la aparición de algunas plantas domesticadas para las cuales anteriormente no existían registros —específicamente, nos referimos al ají y algunos tubérculos—. A esto se suma una mayor frecuencia en la presencia de maíz. Lo anterior reflejaría un aumento en la escala de producción y el cambio a otra modalidad de producción agrícola (Planella et al. Reference Planella, Falabella, Belmar and Quiroz2014; Rossen et al. Reference Rossen, Planella, Stehberg, Malpass and Alconini2010), acorde a los mecanismos de expansión inka, que acarrean consigo una sistema económico y social que ejerce un grado de impacto sobre el entorno.

No obstante lo anterior, y si bien el registro de macro y microrrestos vegetales ha mostrado un eventual incremento de la producción del maíz, los estudios isotópicos de las poblaciones locales señalan valores bajos para este recurso en comparación con el período Intermedio tardío (Falabella et al. Reference Falabella, Planella and Tykot2008). De esta manera, se ha propuesto que durante el periodo Tardío existiría un uso selectivo del maíz orientado a otros ámbitos que no fueran exclusivamente alimenticios. Se observa que los individuos masculinos presentan promedios de carbono mayores, lo cual podría relacionarse con el consumo de chicha de maíz (Falabella et al. Reference Falabella, Planella and Tykot2008).

Chicha, Comida y Comensalismo

La bebida fermentada de maíz cumple un rol primordial en el mundo andino y es considerada por los Inkas mediadora entre el mundo terrenal y espiritual, así como transmisora de su visión de mundo. Estos roles proceden de la aptitud de la chicha a revivir y recrear el mito de origen del maíz ligado a la emergencia de la sociedad inka, consiguiendo por esta vía legitimar el dominio del Tawantinsuyu (Bauer Reference Bauer1996).

La eficacia de la metáfora de la chicha de maíz reside en su plasticidad para evocar activamente imágenes, mensajes y sensaciones en torno al concepto de transformación, vital en los contextos de interacción social (Hastorf Reference Hastorf and Hastorf2017a). Se identifican tres niveles de transformación: el primero expresa el poder del proceso de la fermentación; el segundo enzarza el poder de la naturaleza sobre el humano y se relaciona con el cambio de ánimo vivido por los bebedores; y el tercero está ligado al carácter cultural del maíz, por su dependencia práctica y simbólica del ser humano para desarrollarse (Hastorf y Johannessen Reference Hastorf and Johannessen1993). Estos tres ámbitos, en los que el maíz y el ser humano son agentes mutuos de cambio, crean un flujo circular e inclusivo entre elementos —ser humano, reino vegetal y naturaleza— que a priori mantienen vínculos jerarquizados, estableciendo un nuevo orden de relaciones entre ellos. El consumo de chicha de maíz invocaría efectivamente interacciones sociales intensas entre las personas y la naturaleza, donde el acto de beber estructuraría relaciones sociales asimétricas y el ofrecimiento de este bebestible construiría una jerarquización entre los comensales (Hastorf y Johannessen Reference Hastorf and Johannessen1993).

La representación performativa de la ideología inka, por cierto, perseguía propósitos instrumentales en un escenario estatal. Desde una mirada complementaria, Dillehay (Reference Dillehay2003) visualiza que el consumo de chicha se vinculaba con tres funciones fundamentales relacionadas con aspectos más bien sociopolíticos. La primera de ellas era ser facilitador de las relaciones sociales como un mecanismo de integración, valiéndose de la hospitalidad, solidaridad, reciprocidad y desigualdad social. La segunda función atañe a la institucionalización y distinción de los roles (edad, sexo, clase) que se establecían en este mismo acto. La última se relaciona con las vasijas, las cuales representarían “la incorporación de elementos exóticos apropiadamente seleccionados de un repertorio estatal establecido, constituido por un aparato destinado al banquete estatal y local en la elaboración de rituales sociales de hospitalidad” (Dillehay Reference Dillehay2003:360). En estos contextos, la chicha de maíz y la parafernalia asociada a su preparación y consumo habrían sido significativas y consustanciales a la hospitalidad y un aspecto indispensable en las relaciones rituales. Por lo tanto, el estado cuzqueño habría potenciado esta actividad, transformándola en una forma de integración gradual más eficiente de las poblaciones locales y, por ende, del funcionamiento del Tawantinsuyu (Dillehay Reference Dillehay2003).

La preparación de alimentos para diferentes festividades de interacción entre el Tawantinsuyu y los grupos locales también jugó un rol primordial en las acciones de hospitalidad y comensalismo. Las comidas y las instancias de compartir fortalecen las relaciones sociales ya que son un vínculo en distintos ámbitos de la vida social, tal como señala Hastorf (Reference Hastorf, Graff and Rodríguez2012:67): “people eat to survive, but they also eat to form society”. Algunos casos de estudio, como El Shincal (Giovannetti Reference Giovannetti2015, Reference Giovannetti, Belmar, Contreras and Reyes2017) y Butungasta (Lantos et al. Reference Lantos, Ratto, Panarello, Maier, Stovel and de la Fuente2016), ilustran cómo la realización de las fiestas se enmarca en la preparación y conservación de diversas comidas como medio para articular estas relaciones sociales eficientes.

Materiales y Métodos

Se realizó el análisis del sedimento obtenido del interior de las vasijas cerámicas, abarcando los restos carpológicos y los residuos adheridos. En la Tabla 1 se presenta el conjunto de piezas recuperadas del sitio de Quilicura 1, especificando en cuales se realizó análisis microbotánico de los residuos adheridos y la procedencia de las muestras de sedimento para el análisis carpológico.

Tabla 1. Descripción de las Piezas y Muestras Recuperadas del Sitio de Quilicura 1 y Detalle del Tipo de Análisis Arqueobotánico Realizado.

Análisis de Residuos

Para cumplir con el objetivo de caracterizar los elementos contenidos en las piezas cerámicas, se realizó el estudio de las sustancias residuales adheridas a las vasijas mediante el análisis múltiple, que prioriza la recuperación del conjunto de microfósiles asociado a una pieza (Coil et al. Reference Coil, Korstanje, Archer and Hastorf2003). Por ello, se recurrió al raspado directo en seco o en húmedo, un procedimiento poco agresivo para elementos orgánicos (Loy Reference Loy and Hather1994). Adicionalmente, se siguió un protocolo de manipulación de los residuos que beneficia la preservación de la integridad de este material, además de controlar eventos de contaminación (Belmar et al. Reference Belmar, Quiroz, Niemeyer, Planella, Albornoz, Meneses, Alfaro, Carrasco, Collao-Alvarado and Echeverría2014).

Las muestras se observaron bajo microscopio petrográfico con aumentos de 200x y 400x. La descripción de la morfología y atributos de los silicofitolitos se basó en el International Code for Phytolith Nomenclature 1.0 (Madella et al. Reference Madella, Alexandre and Ball2005) y, en el caso de los almidones, se siguió el International Code for Starch Nomenclature (2011). Para la clasificación de otros microfósiles, se identificaron y caracterizaron los atributos relevantes de cada tipo; por ejemplo, los cristales se ordenaron según la propuesta de Franceschi y Horner (Reference Franceschi and Horner1980). La afinidad taxonómica de los microfósiles se determinó mediante la comparación con algunas colecciones de referencia y publicaciones especializadas (Korstanje y Babot Reference Korstanje, del Pilar Babot, Madella and Zurro2007; Reichert Reference Reichert1913). Se registraron las modificaciones y daños detectados en los microfósiles, causados por las diferentes modalidades de procesamiento (Babot Reference Babot, Marconetto, Oliszewski and Pilar Babot2007) o por posibles agentes naturales (Haslam Reference Haslam2004).

Análisis de Carporrestos

Se procesaron 58,9 litros de sedimento procedente del contenido de las vasijas y de rasgos asociados a este contexto mediante flotación con agua. Esta técnica de recuperación aprovecha el principio de diferencias de densidad y porosidad de los materiales en el agua para separar una fracción liviana y una fracción pesada (Watson Reference Watson1976).

Se revisó la fracción liviana bajo lupa binocular (aumento 20x) con el fin de recuperar los carporrestos. Posteriormente, estos se clasificaron según su estado de conservación (carbonización o desecado) e integridad con el fin de distinguir entre los restos pertenecientes al contexto en estudio y aquellos introducidos por vía natural. Por consiguiente, los carporrestos desecados no se consideraron por no ser de origen cultural. La identificación de los carporrestos fue apoyada con la revisión de colecciones de referencia y consulta de bibliografía especializada (Matthei Reference Matthei1995; Mösbach Reference Mösbach1999). Ya que el sitio se encuentra en plena zona urbana, no fue posible extraer de un área cercana una muestra de control idónea para comparar los procesos de depositación natural de material vegetal.

Resultados

Análisis Microfósil de Residuos de Uso

De un total de 33 muestras analizadas, procedentes de 24 piezas cerámicas del sitio de Quilicura 1, se pudo constatar la presencia de evidencia microfósil en 29, lo que corresponde a un 85,2%. Con relación a todos los microfósiles registrados por presencia o ausencia, se observa un predominio de silicofitolitos (n = 358) por sobre los otros tipos. La presencia de microcarbones en un jarro, un plato y un quero puede refrendar exposición al fuego y procesos de cocción en las piezas, al igual que para el caso de los microrrestos de tejidos combustionados presentes al interior de algunas de las piezas (Tabla Suplementaria 1).

De lo anteriory por la presencia de microalgas, a saber, diatomeas y espículas espongiarias, podemos inferir la elaboración de preparaciones con agua en las vasijas restringidas de tipo quero, gran contenedor y aríbalo. Asimismo, los cuerpos de lípidos presentes en la olla analizada podrían indicar la incorporación de algún elemento graso; se desconoce si su origen es de tipo vegetal o animal.

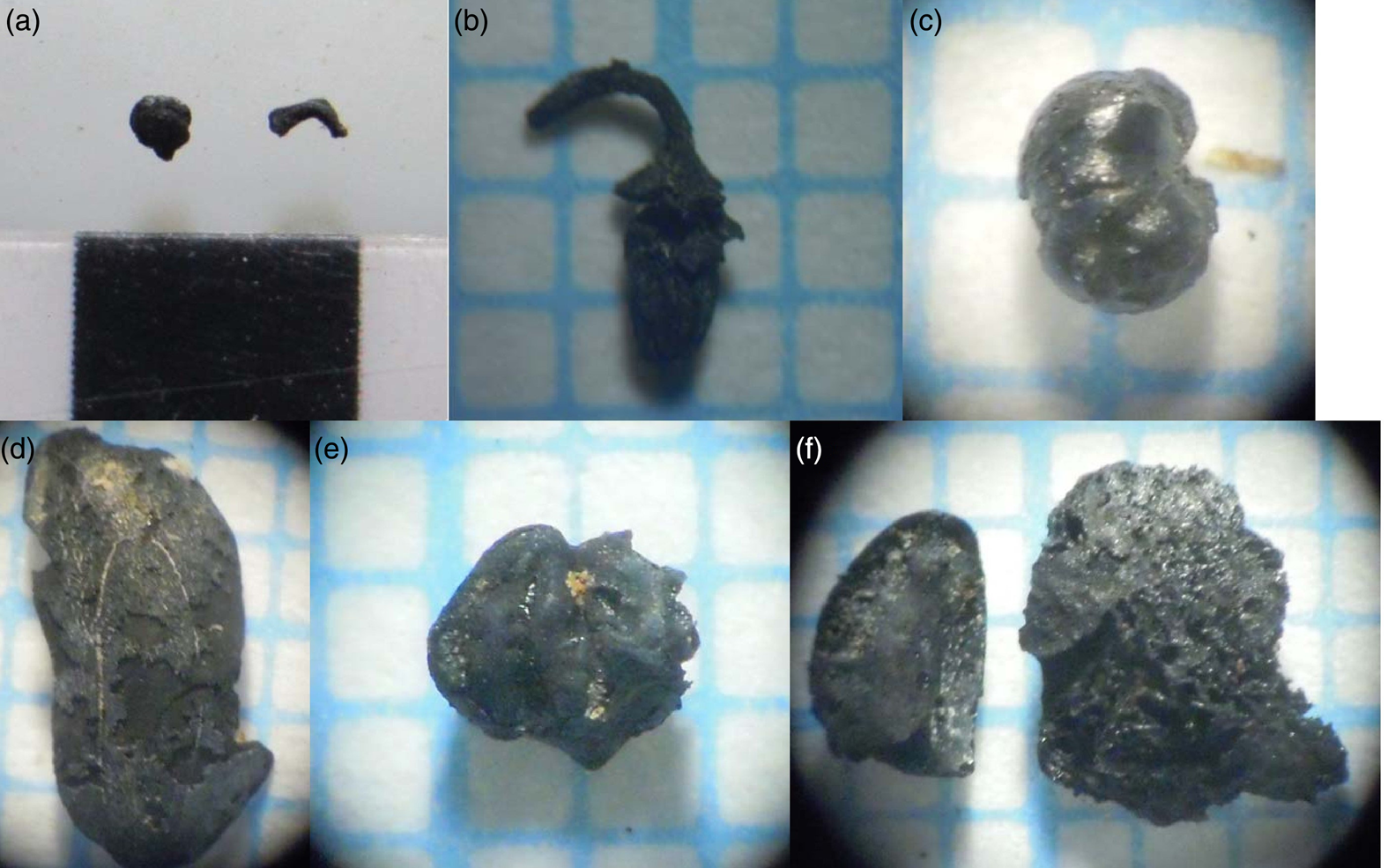

De acuerdo a la determinación de afinidad taxonómica (Tabla 2; Figura 7), se recuperó tejido endocárpico de Fabaceae (familia de las leguminosas) en uno de los jarros (pieza 2). Se pudo identificar también la presencia de granos de almidón posiblemente de papa (cf. Solanum tuberosum) y ají (cf. Capsicum spp.) en uno de los platos (pieza 4), lo que puede reflejar una preparación que combine ambos ingredientes o la sumatoria de contenidos que tuvo la vasija. Asimismo, se identificó Zea mays (maíz) en los dos queros recuperados en el sitio (piezas 5 y 13), lo que posiblemente refrenda alguna bebida de maíz como la chicha. En un aríbalo (pieza 19), se evidenció un emplasto de granos de almidón de Chenopodium quinoa (quínoa), de la cual también se puede elaborar chicha, y dos tricomas silicificados de Phaseolus lunatus (poroto pallar). Finalmente, un puco (pieza 20), contuvo tejido de endocarpo y un tricoma silificado de cf. Phaseolus sp. (poroto). Además, se registró un grano de almidón compuesto de Phaseolus sp. recuperado en un plato definido como Inka Local.

Figura 7. Evidencia microfósil recuperada mediante análisis de residuos: (a-b) grano de almidón, Zea mays, pieza 5; (c) células silicificadas articuladas, cf. Zea mays, pieza 18; (d) pelos, cf. Zea mays (Korstanje y Babot Reference Korstanje, del Pilar Babot, Madella and Zurro2007:63), pieza 13; (e) tricoma silicificado, cf. Phaseolus lunatus, pieza 19; (f) tricoma silicificado, cf. Phaseolus lunatus, pieza 19; (g) tricoma silicificado, cf. Phaseolus spp., pieza 19; (h-i) agregado de almidones, Chenopodium quinoa, pieza 19; (j-k) grano de almidón, cf. Capsicum spp., pieza 4; (l-m) grano de almidón, cf. Solanum tuberosum, pieza 4; (n) grano de almidón con el hilo dañado y oscurecido, Zea mays, pieza 5; (ñ) grano de almidón dañado, cf. Capsicum spp., pieza 4; (o) tejido silicificado tiznado por combustión, pieza 13. Escala: 20μ. (Color en la versión electrónica)

Tabla 2. Síntesis de los Resultados de la Evidencia Microfósil y Carpológica Asociada a las Vasijas de Quilicura 1.

Por su parte, los restos microfósiles sin atribución de afinidad taxonómica permitieron registrar la presencia de partes de plantas útiles, como los frutos, en varias de las piezas analizadas (jarro, plato, olla, puco, gran contenedor y escudilla). También se reconocieron microfósiles de hojas en formas tipo plato, aríbalo y escudilla (Tabla Suplementaria 2). Al no tener una asignación taxonómica es complejo descartar su presencia por agente naturales, aunque no se debe excluir el consumo de las hojas ya que se reconoce su uso en preparaciones de comida y en infusiones medicinales (Pardo y Pizarro Reference Pardo and Pizarro2013).

Con respecto a la presencia de daños en los microfósiles que marcan los diferentes procesamientos a los cuales fueron sometidas las plantas (Babot Reference Babot, Marconetto, Oliszewski and Pilar Babot2007), se detectaron alteraciones en los granos de almidón, que señalan exposición al calor, tostado o molienda (Tabla Suplementaria 3; Figura 7). A nivel de los silicofitolitos, se registraron alteraciones causadas por la molienda y a la exposición al calor o fuego (Figura 7). Específicamente, los taxones Zea mays, en un quero, y Phaseolus sp., en un plato, evidenciaron marcas de procesamiento que corresponden a la exposición al fuego o calor, tostado o molienda.

Análisis de Carporrestos

El estudio del sedimento contenido en las vasijas a nivel de macrorrestos arrojó resultados de una baja o muy baja densidad de carporrestos, fluctuando entre 0 y 8,77 cc por litro (Tabla Suplementaria 4; Figura 8). Entre las muestras destaca el contenido en uno de los aríbalos (pieza 18), que contuvo Prosopis chilensis (algarrobo; n = 17), Chenopodium quinoa (n = 8), Chenopodium sp. (n = 4), Poaceae (gramínea; n = 4), Zea mays (n = 4), Portulaca sp. (n = 3), cf. Aristotelia chilensis (maqui; n = 2) y cf. Fabaceae (n = 2).

Figura 8. Carporrestos recuperados de muestras de sedimento asociado al contexto funerario de la tumba 5 de Quilicura 1: (a) Chenopodium quinoa ‘quinoa’, pieza 8; (b) cf. Aristotelia chilensis ‘maqui’, pieza 18; (c) Chenopodium quinoa ‘quinoa’, pieza 18; (d) Prosopis chilensis ‘algarrobo’, pieza 18; (e) Schinus sp. ‘molle’, pieza 18; (f) Zea mays ‘maíz’, pieza 18. (Color en la versión electrónica)

Se identificó la presencia de un carporresto para cada uno de los siguientes taxones: Lamiaceae, cf. Muehlenbeckia hastulata (quilo), Schinus sp. (molle) y Verbena sp. En adición a los resultados descritos, se destaca el hallazgo de Chenopodium quinoa en otro aríbalo (pieza 8). Los carporrestos silvestres identificados (Prosopis chilensis, Chenopodium sp., Portulaca sp., cf. Aristotelia chilensis y Schinus sp.) corresponden a plantas disponibles localmente en el área de estudio.

Discusión

La evidencia arqueobotánica recuperada de 24 vasijas ofrendadas en la tumba 5 resulta central para discutir la importancia de las prácticas culinarias en rituales y eventos de congregación social, temáticas de índole metodológicas o preguntas más complejas que entrelazan los ámbitos políticos, ideológicos y socioculturales propios de la escena de encuentro e interacción entre dos poblaciones. Al cruzar la información otorgada por los análisis de la evidencia microfósil y de los restos carpológicos, se observa que no hay una correspondencia entre las plantas identificadas por ambas líneas de análisis, particularmente en aquellas piezas que presentan los dos estudios (Tabla 2). Se debe considerar que los sedimentos analizados contienen tanto restos de los elementos depositados en las piezas como también de material disperso perteneciente a la matriz de relleno. Por lo tanto, ambas alternativas interpretativas deben integrarse al entender la asociación de los carporrestos con las vasijas. Cabe señalar que no existe coincidencia de evidencia carpológica y microfósil de un taxón en una misma vasija; por lo tanto, se puede descartar la trasferencia de microrrestos provenientes desde las semillas o frutos a los residuos de uso de las piezas (Tabla 2). Con estas precauciones consideradas, se observa que complementar las líneas arqueobotánicas en esta investigación permitió ampliar el espectro reconocido de plantas presentes en Quilicura 1.

Dentro de esta diversidad, se ha destacado la asociación reiterada de plantas silvestres locales y domesticadas de uso alimenticio, usadas en la elaboración de harina, bebidas fermentadas y no fermentadas, entre otras posibles preparaciones (Pardo y Pizarro Reference Pardo and Pizarro2013). Otro resultado sobresaliente, considerando que los valores isotópicos obtenidos del esqueleto del individuo reflejan una dieta mixta, que incluía vegetales domesticados (maíz) o suculentas (C4), plantas tipo C3 silvestres o domesticadas y carne, consiste en la confirmación por la evidencia micro y macroarqueobotánica del consumo de plantas con patrón fotosintéticos C4, representadas por el maíz, y aquellas con patrón C3, conformadas por algunos taxones silvestres y otros domesticados (Capsicum sp., Chenopodium quinoa, Phaseolus vulgaris, Phaseolus lunatus y Solanum tuberosum).

Las formas de los ceramios ofrendados se pueden vincular con su función doméstica además de contener preparaciones para los difuntos. Las crónicas señalan diferentes formas de preparar vegetales en las ofrendas: cocinados, crudos, masticados o diversas preparaciones de las semillas, hojas o frutos crudos (Cobo Reference Cobo1964 [1653]:202-203). Pese al poder destructivo de estos procesamientos, que facilitan la descomposición de los elementos orgánicos macroscópicos, es posible, a partir de las evidencias de microfósiles vegetales, abordar los usos dados a un ceramio y precisar las referencias culinarias etnohistóricas de celebraciones mortuorias.

Al respecto, la clasificación de las piezas en categorías amplias evidencia la asociación de plantas preparadas a modo de comidas sólidas, como ají, papa, poroto y quínoa, con formas cerámicas no restringidas. Específicamente, a un plato se asocian ají y papa, y a un puco, poroto, lo que ratifica el uso de formas cerámicas conspicuas para la preparación o contención de comida como guisos en estos contextos de agasajos funerarios (Pardo y Pizarro Reference Pardo and Pizarro2013).

En relación con los ceramios restringidos, se confirmaría la relación tradicionalmente propuesta para estas piezas con la elaboración o contención de preparaciones líquidas como bebidas fermentadas o no fermentadas. Es así como en el caso de los dos queros (piezas 5 y 13), piezas de estilo Inka de posible origen foráneo, se recuperaron evidencias de maíz. También se registraron, en una vasija tipo jarro (vasija 2), Fabaceae y, en los aríbalos tipo Inka Mixto, restos de quínoa, maqui, algarrobo y poroto pallar.

Estas pequeñas diferencias entre las formas y los contenidos obligan a referirse a la interpretación secuencial de los depósitos en los contenidos de vasijas. Los resultados obtenidos, sin duda, atestiguan el uso de plantas domesticadas o de distintas consistencias cuando se procesan. Sin embargo, la presencia de más de uno de estos taxones por vasija, en el caso de un quero y un aríbalo, pueden indicar preparaciones donde se incorporaron varios ingredientes o bien ser el reflejo de la historia de uso de las piezas, es decir, de la superposición de distintos eventos de depósito de alimentos. No obstante, las vasijas no presentan marcas de utilización prolongada; por lo tanto, es viable pensar en la mixtura simultánea de diferentes ingredientes en las preparaciones ofrendadas, como también en la transferencia de restos en el mismo acto de comer y beber durante estas celebraciones. Se impone, entonces, la necesidad de plantear hipótesis nuevas sobre la secuencia de consumo de alimentos y gestos culinarios en estos ritos funerarios específicos, así también sobre la polifuncionalidad de las vasijas, independiente de sus formas, y sobre el significado de la variabilidad de las composiciones creadas entre contenido y contenedor.

En términos generales, la asociación de queros y aríbalos a plantas usadas para elaborar chicha, como maíz, quínoa y maqui se sostiene en las fuentes documentales, en las que la producción de esta bebida se destina a libaciones insertas en una amplia gama de festejos y celebraciones dirigidas a la veneración de los ancestros o a marcar los ciclos de plantación y cosecha, entre otros (Cutler y Cárdenas Reference Cutler, Cárdenas, Lechtman and Soldi1981).

Entendiendo que el rol de las preparaciones en el comensalismo ha sido fundamental en la comprensión de los procesos sociopolíticos asociados a la presencia inka en la zona central de Chile, donde el maíz y la chicha han sido fundamentales en la creación y mantención de estas interacciones sociales intensas (Hastorf y Johannessen Reference Hastorf and Johannessen1993), el hallazgo de maíz y de otras plantas locales usadas en la elaboración de bebidas fermentadas y de contenedores en Quilicura 1 permite reconocer este sitio como un contexto en donde se materializa la integración eficiente de las poblaciones locales y el funcionamiento del Tawantinsuyu. Se superpone a lo anterior la presencia de plantas silvestres en algunas vasijas, que revela la intención de incluir plantas locales con larga trayectoria de uso (Planella et al. Reference Planella, Falabella, Belmar and Quiroz2014) en las ceremonias de eficacia simbólica (Quiroz y Belmar Reference Quiroz, Belmar, Moras-Rojas and Belmar2018), como este contexto funerario. Probablemente, éstas materializaron los vínculos con los antepasados y el establecimiento de alianzas, para recrear los principios andinos de reciprocidad, dualidad y aliar las creencias locales con los Inkas (Alberti y Mayer Reference Alberti, Mayer, Alberti and Mayer1974; Hyslop Reference Hyslop and Rice1993). En este caso particular, nos referimos al maqui, molle, quilo y algarrobo, cuyos usos en la preparación de alimentos y bebidas fermentadas y no fermentadas son conocidos (Pardo y Pizarro Reference Pardo and Pizarro2013). De esta forma, se puede proponer que participan en un mismo escenario que el maíz, creando un nexo entre lo local y lo inka estatal en una suerte de simbiosis entre ambos. Se observa que esta práctica de inclusión de plantas locales en los eventos de comensalismo se repite en diferentes contextos de Sudamérica, como la presencia de quilo en el sitio de Cerro La Cruz (Quiroz y Belmar Reference Quiroz, Belmar, Moras-Rojas and Belmar2018) o el algarrobo, el chañar y el mistol en los grandes festines en El Shincal (Giovannetti Reference Giovannetti2015).

Entre las piezas de Quilicura 1 asociadas a restos de maíz destaca el par de queros gemelos. Este tipo de pieza fue fundamental en la ideología de legitimación del origen del estado inka y su expansión (Arriaza et al. Reference Arriaza, Ogalde, Chacama, Standen, Huamán and Villanueva2015; Dillehay Reference Dillehay2003; Ziólkowski Reference Ziółkowski1979). Esto se debe a la asociación de la forma específica de los keros con los vasos rituales usados por culturas andinas previas, como la tiwanakota, constituyéndolos en una parte significativa del discurso sociopolítico de los Inkas (Bray Reference Bray, González and Bray2008; Cummins Reference Cummins2004, Reference Cummins and Shimada2015). En este sentido, los queros habrían estado relacionados con la legitimación de los orígenes dinásticos del Inka y del mismo modo tuvieron un papel destacado en las estrategias de expansión territorial, siendo utilizados en contextos rituales y de banquete estatales (Arriaza et al. Reference Arriaza, Ogalde, Chacama, Standen, Huamán and Villanueva2015; Cummins Reference Cummins2004; Dillehay Reference Dillehay2003; Pascual et al. Reference Pascual, Martínez, Pavlovic, Dávila, Cortes, Albán and Fuenzalida2018; Ziólkowski Reference Ziółkowski1979).

Si a esto sumamos el hecho de que la decoración de los queros de Quilicura 1 da cuenta de motivos tipo tocapu o proto-tocapu Footnote 2 (Horta Reference Horta2013; Martínez et al. Reference Martínez, Díaz, Tocornal and Arévalo2014; Pascual et al. Reference Pascual, Martínez, Pavlovic, Dávila, Cortes, Albán and Fuenzalida2018; Ziólkowski Reference Ziółkowski1979), es muy factible suponer que estas piezas habrían participado en ceremonias que implicaron el consumo y la libación de chicha de maíz y plantas locales en un contexto de interacción entre los representantes del Tawantinsuyu y las poblaciones locales.

La utilización de recursos de origen externo e interno en estos rituales era crucial y fue objeto de manipulación acuciosa por parte de los actores dominantes en el cuadro de relaciones interculturales. La metáfora de inclusión y exclusión está en la raíz de la composición resultante de la combinación entre vajilla y elaboraciones culinarias (Appadurai Reference Appadurai1981; Dietler Reference Dietler and Twiss2007). En Quilicura 1, aparte de la recurrencia de los taxones Zea mays, Chenopodium quinoa, Phaseolus sp. y Chenopodium sp./Chenopodiaceae (Tabla Suplementaria 5), se perfilan asociaciones claras entre tipos cerámicos de estilo Local y contenidos locales o mixtos, entre tipos cerámicos Inka y contenido inka. En Cerro La Cruz (Valle de Aconcagua), la interacción entre el Tawantinsuyu y las comunidades nativas es perceptible por la asociación de los espacios públicos y privados del complejo arquitectónico con el consumo de recursos vegetales inkas y locales, respectivamente en cada sector distintivo (Quiroz y Belmar Reference Quiroz, Belmar, Moras-Rojas and Belmar2018). En Quilicura 1, en los espacios, si bien limitados a la cavidad interna de las vasijas, observamos la misma manera de simbolizar la alianza entre dominantes y dominados, gesto que se ve reforzado por la ocurrencia preferente de la asociación entre recursos locales e inkas y los ceramios de estilo Inka Mixto (de origen local), Inka y Diaguita Inka (72% de los taxones identificados; Tabla Suplementaria 3). La reivindicación de este recurso representativo nos orienta sobre el alcance de este tipo de ceremonia y la audiencia a la que se dirige. Esos actos funerarios de carácter extraordinario son un escenario privilegiado para la transmisión y el ordenamiento de los agentes activos y pasivos de la ecuación intercultural vigente en la cuenca del Río Mapocho de la región central de Chile. Lo que se percibe como un entierro único con ofrendas múltiples se convierte en un espacio idóneo para reprogramar y alinear los vínculos entre los símbolos de poblaciones en vía de constitución de una identidad común o comunitaria (Hastorf Reference Hastorf and Hastorf2017b), dada la diversidad de cruces posibles y realizables entre los agentes del juego culinario, los actores, las piezas cerámicas, los alimentos y el lugar de consumo (Bray Reference Bray and Bray2003).

Los queros, aríbalos y otras vasijas restringidas contenedoras de preparaciones fermentadas y otros líquidos, así como las vasijas abiertas, recipientes para alimentos sólidos, dan cuenta de las recombinaciones posibles entre los elementos culinarios locales y foráneos y el bagaje de vajilla culturalmente significativa, registradas en contextos de agasajos y banquetes de raigambre andina, en tiempos pertenecientes a la era Inka. Las poblaciones andinas del pasado y hasta la actualidad han recurrido a estas representaciones ideológicas combinando materialidades como parte de las actividades que enmarcan la interacción sociopolítica, la negociación y la generación de compromisos y deudas, elementos que el Tawantinsuyu explotó para sustentar su expansión progresiva de territorio.

Conclusiones

El análisis de la ofrenda de alimentos a la mujer inhumada en la tumba 5 del sitio de Quilicura 1 ha contribuido a entender una dimensión de los procesos sociopolíticos relacionados con la expansión inka en la zona central de Chile. Reconocer las diferentes preparaciones e ingredientes vegetales presentes en este evento funerario apunta a dinámicas de interacción o integración entre las poblaciones locales y el Tawantinsuyu mediante la hospitalidad, las ofrendas y la reciprocidad. Es en este contexto de conexión con los muertos que se logra crear un vínculo entre el Inka y los ancestros locales y, por ende, con los poderes políticos superiores, dando cuenta de la importancia en el comensalismo político del estado cuzqueño de la cocina de los vivos para los muertos.

Agradecimientos

Este artículo es producto del Proyecto Fondecyt 1140803, El Tawantinsuyu y la cultura Aconcagua: Interacción sociocultural e ideológica durante el periodo Tardío en la cuenca del Maipo-Mapocho. Agradecemos a Francisca Campos por la ayuda en el muestreo de las piezas y a los evaluadores por sus valiosos comentarios.

Declaración de Disponibilidad de Datos

El material excavado y las muestras de los residuos de uso analizados están disponibles en el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Toda esta información está disponible previa autorización de los autores.

Material Suplementario

Para acceder al material suplementario que acompaña este artículo visitar https://doi.org/10.1017/laq.2019.77

Tabla Suplementaria 1. Presencia y Ausencia de Microfósiles en las Piezas Cerámicas del Sitio de Quilicura 1.

Tabla Suplementaria 2. Partes de Plantas Presentes en las Piezas de Quilicura 1.

Tabla Suplementaria 3. Daños Registrados en los Microfósiles.

Tabla Suplementaria 4. Frecuencia de Carporrestos Identificados, No Identificados y No Identificables y Estimación de la Densidad (cc/litro) de las Muestras de Contenido de las Vasijas del Sitio de Quilicura 1.

Tabla Suplementaria 5. Ubicuidad de Taxones Asociados a las Vasijas Clasificadas por Estilos Inka, Inka Local, Local Fase Inka e Inka Mixto de Quilicura 1.