Introduction

Si le multiculturalisme est un concept polysémique, son interprétation par les tribunaux canadiens l’est tout autant. L’objectif de cette étude est double : 1) mettre en lumière dans quel contexte les tribunaux mentionnent ce concept ainsi que la signification qu’ils lui donnent; 2) contraster la compréhension du multiculturalisme par l’État fédéral avec celle à laquelle souscrivent implicitement les tribunaux.

Nous défendons deux arguments. Le premier est que les tribunaux n’ont pas une conception uniforme du multiculturalisme et qu’ils se réfèrent rarement à ce terme comme norme juridique. Le second est qu’ils en ont rapidement élargi le champ d’application. Les objectifs initiaux poursuivis par le multiculturalisme s’adressaient aux minorités ethnoculturelles, mais les tribunaux ont régulièrement invoqué le concept dans des causes relatives à la diversité religieuse Footnote 1 .

Cette étude compte deux parties. La première réfléchit sur la dyade « diversité ethnoculturelle et religieuse » et rappelle brièvement comment les principes du pluralisme culturel et de la liberté de conscience et de religion se sont inscrits dans la normativité juridique. La deuxième partie analyse les repères sémantiques des arrêts prononcés par les tribunaux canadiens qui invoquent le terme de multiculturalisme. Il s’agit de déceler quel type de « diversité multiculturelle » retient particulièrement l’attention des tribunaux.

Le pluralisme comme déterminant juridique

Il est courant de se référer à la « diversité » et de la qualifier indistinctement d’« ethnoculturelle et religieuse ». Pourtant, d’un point de vue théorique et sociologique, les deux formes de diversité font référence à des réalités différentes. La diversité ethnoculturelle donne lieu à des situations de discrimination fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, ou la couleur. L’enjeu porte principalement sur la catégorisation de l’Autre et de son exclusion ou de sa stigmatisation sur la base de ces caractéristiques. Une personne peut choisir (ou non) de renoncer graduellement à ses repères culturels. Toutefois, cela ne la met pas à l’abri d’une assignation identitaire par certains membres du groupe majoritaire qui persistent à la traiter en fonction d’une appartenance minoritaire présumée. De même, cette personne ne peut pas effacer les marqueurs identitaires associés – ou imputés – aux phénotypes raciaux ou à la couleur de la peau. C’est ce qui explique que les causes de discriminations où le multiculturalisme est évoqué portent davantage sur une catégorisation objectivant l’« Autre », car l’altérité y est visible, et même parfois audible. La discrimination fondée sur la religion repose sur une forme différente d’assignation identitaire, cette fois à partir de marqueurs religieux. Un écart considérable existe entre, d’une part, les groupes religieux capables de compartimenter les espaces et les moments où ils expriment leur foi de façon à ce qu’elle ne soit pas publiquement exposée et, d’autre part, les groupes religieux dont la foi est une expérience qui doit s’afficher dans toutes les activités de la vie quotidienne Footnote 2 . Pour ces derniers, l’identité individuelle passe par l’adhésion à des normes, des conduites, des coutumes et des manières d’être dictées par leur communauté. Ainsi, pour certains Canadiens chrétiens, juifs, sikhs ou musulmans orthodoxes, le port de signes religieux est considéré comme une obligation prescrite par leur foi. Dans ce contexte, renvoyer l’expression des préférences religieuses dans le seul espace « privé » n’a aucun sens Footnote 3 .

Comme le rappelle Danielle Juteau, l’expérience quotidienne des membres d’un groupe qui « nourrit une croyance en une communauté d’origine » sera sensiblement différente de celle des individus qui adhèrent à une religion, même si cette adhésion n’est pas toujours choisie, mais imposée par un certain nombre de facteurs contextuels au sein desquels les liens familiaux et communautaires jouent un rôle souvent déterminant Footnote 4 . Dans le premier cas, l’appartenance à la communauté se fait principalement en fonction de l’héritage et d’un désir d’assurer la pérennité de cette tradition. Dans le second cas, l’appartenance à la communauté passe par l’acceptation d’un code moral auquel les individus souscrivent plus ou moins librement.

S’il s’agit de deux dimensions constitutivement différentes de la diversité, alors comment expliquer le fait que l’expression « diversité ethnoculturelle et religieuse » combine ces deux éléments et qu’il soit si difficile de les dissocier? Footnote 5 L’explication la plus plausible est que le caractère saillant du pluralisme religieux coïncide avec la diversification ethnoculturelle et religieuse au Canada, découlant d’une immigration venant désormais de l’Asie, de l’Afrique et des Antilles. Le Canada n’a jamais été homogène en matière d’appartenance religieuse, mais la distinction concernait principalement les populations catholiques et protestantes, bien qu’on y retrouve aussi d’autres affiliations religieuses minoritaires. La multiplication des pays d’origine a fait qu’un nombre important des immigrants récents ne sont pas de religion chrétienne. Dans l’imaginaire collectif, diversité culturelle et religieuse se sont progressivement fondues l’une dans l’autre.

En somme, la dyade « diversité ethnoculturelle et religieuse » sert simplement à désigner un Autre – qui n’est ni blanc, ni d’origine occidentale ni chrétien – dans le cadre d’un processus d’assignation identitaire faisant appel à un nouvel amalgame. Nous assistons donc à une forme d’ethnicisation / racialisation des préférences religieuses, c’est-à-dire à l’imputation d’une identité ethnoculturelle à certaines minorités à qui l’on attribue des différences en vertu de leur appartenance à une religion autre que chrétienne Footnote 6 .

Le multiculturalisme comme politique publique et normativité juridique

C’est en 1971 que le premier ministre Pierre Elliott Trudeau dévoile, à la Chambre des communes, son intention de faire adopter une politique du multiculturalisme. Ce geste est lié, entre autres, aux débats qui ont marqué les travaux de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, laquelle soumet son rapport final et ses recommandations en 1969. L’idée de définir le Canada comme une société multiculturelle émerge des discussions entre les commissaires, qui ne peuvent pas s’entendre sur la notion de biculturalisme, pourtant au cœur du mandat de la commission. Elle rend compte aussi de l’opposition soulevée par la notion de bilinguisme et de dualité chez certains groupes d’origine ou d’ascendance immigrante (en particulier les communautés ukrainiennes et juives) en dehors des grandes provinces de l’Ontario et du Québec. Ces groupes considéraient que la notion de biculturalisme ne rendait pas justice à la contribution des immigrants à l’édification du Canada en ce qu’elle occultait « l’apport culturel des autres groupes ethniques » Footnote 7 . Ils souhaitaient non seulement une meilleure description de la réalité canadienne contemporaine, mais aussi l’adoption de mesures afin de préserver et de soutenir les cultures d’origine et de favoriser leur participation à la société canadienne, à l’instar de ce que les Canadiens d’expression française cherchaient à obtenir Footnote 8 . Elle interpellait les « groupes culturels » déjà largement présents au Canada et n’était pas directement liée aux enjeux migratoires.

Toutefois, la diversification des populations issues de l’immigration a, avec le temps, soulevé de nouveaux enjeux parmi les minorités qualifiées de visibles, qui sont confrontées à différentes formes de discrimination (économique, sociale, raciale et autres) en matière d’accès à l’emploi, de logement et d’éducation Footnote 9 . Ne considérant plus ces obstacles comme étant uniquement de nature culturelle, divers programmes visant à lutter contre la discrimination raciale sont développés. Au cours des années 1980, le multiculturalisme canadien se transforme progressivement en une politique d’intégration sociale et économique, axée sur la non-discrimination et l’équité Footnote 10 . Ce changement d’orientation s’effectue en réaction aux critiques du courant initial du multiculturalisme que l’on estimait trop préoccupé par la préservation culturelle et trop peu soucieux des facteurs structurels de discrimination justement liés aux marqueurs identitaires des minorités culturelles.

Dès 1982, la diversité culturelle obtient une protection constitutionnelle par le biais de son inscription dans la Charte canadienne des droits et libertés. Une de ses dispositions générales (article 27) énonce que son interprétation « doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens » Footnote 11 . Au-delà de sa portée symbolique, cet article confère une légitimité normative à l’expression de la différence Footnote 12 .

Il faut pourtant attendre jusqu’en 1988 pour que le gouvernement adopte sa Loi sur le multiculturalisme canadien (LMC) Footnote 13 . Son préambule affirme que la diversité constitue l’une des caractéristiques fondamentales de la société canadienne dans une perspective d’égalité des chances. Les deux principes axiologiques sur lesquels repose la législation sont ceux de l’égalité formelle des personnes et de la lutte contre la discrimination. Qui plus est, le préambule identifie les éléments qui doivent être pris en compte lorsqu’il est question de diversité : « le gouvernement fédéral reconnaît que la diversité de la population canadienne sur les plans de la race, de la nationalité d’origine, de l’origine ethnique, de la couleur et de la religion constitue une caractéristique fondamentale de la société canadienne […] » Footnote 14 .

C’est dire que le « patrimoine multiculturel des Canadiens » inclut tous les marqueurs identitaires racisés auxquels s’ajoute, dans le préambule, l’appartenance religieuse. Toutefois, aucun article de la Loi ne fait référence à la dimension religieuse; le multiculturalisme est associé exclusivement à la « diversité culturelle et raciale » (art. 3 (1), alinéas a et h et aux Canadiens ou collectivités d’origines différentes (art. 3 (1), alinéas d et g; 3 (2), alinéas a et b; 5 (1) d). La lutte contre la discrimination doit toucher celle « qui est fondée sur la race ou sur l’origine nationale ou ethnique » (art. 5 (1) g).

Or, bien que cette redéfinition de l’identité nationale s’articule notamment autour des notions d’inclusion ethnique et de non-discrimination, le modèle de la gouvernance multiculturelle est d’ores et déjà confronté au défi posé par sa relation à l’endroit de la diversité religieuse. En effet, avant même que le législateur précise les assises juridiques du multiculturalisme canadien, la Cour suprême s’appuie à deux reprises sur les articles 2 a) et 27 de la nouvelle Charte pour établir un lien entre la liberté de religion et le maintien du patrimoine culturel, soit en 1985 dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd. et l’année suivante dans R. c. Edwards Books and Art Ltd. Depuis, les débats sur la diversité, l’appartenance commune et l’identité nationale semblent graduellement détourner leur attention des enjeux liés à l’ethnicité et au racisme pour insister de plus en plus sur l’épineuse question de la diversité religieuse et des limites de la tolérance Footnote 15 . Toutefois, on peut se demander si la reconnaissance du pluralisme religieux repose sur les mêmes assises juridiques que celles renvoyant à la reconnaissance du pluralisme ethnoculturel.

Le pluralisme religieux comme norme constitutionnelle

Les législateurs canadiens n’ont probablement pas senti le besoin d’inclure dans la LMC un article portant spécifiquement sur la liberté de conscience et de religion puisque celle-ci bénéficie déjà d’une double protection constitutionnelle du fait de son inscription dans la Charte : une première à titre de liberté fondamentale (article 2), une deuxième sous l’angle des droits à l’égalité et à la non-discrimination (article 15). Les religions et les individus qui s’en réclament bénéficient donc d’une protection constitutionnelle forte. À cet égard, bien qu’il n’ait jamais cru bon de l’inscrire dans un document législatif et encore moins dans sa Constitution, l’État canadien souscrit aux principes de laïcité Footnote 16 . Cette idée régulatrice s’incarne donc dans un ensemble de modalités juridiques et institutionnelles.

La laïcité renvoie à l’idée générale de la séparation entre les pouvoirs religieux et étatiques. Schématiquement, elle repose sur la combinaison de quatre principes interdépendants qui sont généralement observés par les tribunaux canadiens. Le premier concerne le droit à la liberté de conscience et de religion ainsi que le droit au respect des pratiques individuelles et collectives qui en découlent (liberté de s’associer, liberté des religions de gérer leurs propres affaires, intervention limitée de l’État sauf pour des motifs de santé, de morale ou d’ordre public). Le deuxième principe est celui de la reconnaissance de l’autonomie et de la neutralité de l’État s’appuyant sur le fait que les normes collectives établies par celui-ci et les comportements attendus, sinon imposés, ne sont pas déterminés par des normes religieuses ou des croyances particulières. Le troisième principe est celui de la séparation entre les religions et l’État, et renvoie à l’idée selon laquelle la légitimité de ce dernier repose sur le consentement des gouvernés – volonté populaire – et que l’État ne promeut ni n’interdit aucune religion. Finalement, le quatrième principe renvoie à la nécessité de s’assurer que les pratiques politiques et sociales ne se traduisent d’aucune manière par une forme de discrimination envers les individus en fonction de leur appartenance religieuse ou de leurs convictions philosophiques (les droits et les devoirs des citoyens ne sont pas conditionnels à leur appartenance et à leurs convictions) Footnote 17 .

La mise en application de ces quatre principes non seulement reconnaît des droits, mais s’accompagne de limites. Ainsi, l’État se doit de respecter l’autonomie des religions et des convictions philosophiques, incluant celles des athées ou des agnostiques, tout en exigeant que ces croyances ne contreviennent pas aux droits et libertés fondamentales au cœur des sociétés démocratiques libérales. Les principes d’autonomie et de neutralité, qui permettent de distinguer entre pouvoir politique et pouvoir religieux, revêtent un caractère positif puisque l’État reconnaît l’indépendance des Églises par rapport au pouvoir politique et les protège en sanctionnant les atteintes à la liberté de religion et de conscience. Le principe de non-discrimination qui s’inscrit dans une logique d’égalité réelle illustre, quant à lui, la nécessité de garantir la participation de tous les citoyens à la vie collective, incluant le besoin d’assurer leur intégration au sein des institutions publiques et civiques. La neutralité de l’État à l’endroit des visions du monde est d’ailleurs confirmée par de nombreux jugements rendus par les tribunaux, qui tendent à résoudre individuellement chacun des conflits, en fonction d’une interprétation juridique des grands principes et des énoncés des valeurs fondamentales Footnote 18 .

De l’utilisation du terme « multiculturalisme » par les tribunaux canadiens

Considérations méthodologiques

Notre collecte de données s’est effectuée sur une période de quatre mois (janvier à avril 2015) à l’aide du moteur de recherche Westlaw Next Canada. Nous avons identifié les arrêts et les jugements rendus au Canada en combinant les termes suivants : (religion race ethni*) et (multicultural* multiculturel* & accommodation accommodement*). Nous avons obtenu une liste de 165 jugements (toutes juridictions confondues) correspondant à nos termes de recherche sur une période allant de 1980 à 2015. Nous avons ensuite examiné ces arrêts pour ne retenir que ceux qui répondaient aux trois critères suivants :

-

a) Ils comportent un litige lié aux accommodements et/ou à une forme de discrimination liée au pluralisme ethnoculturel ou religieux.

-

b) Ils mentionnent le terme « multiculturel » ou « multiculturalisme » dans le jugement.

-

c) Ils présentent une interprétation novatrice, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un jugement qui ne fait que s’inscrire dans la jurisprudence.

Parmi les 165 jugements répertoriés, soixante-douze ont satisfait à nos trois critères de sélection. Ces arrêts (voir l’annexe) ont ensuite fait l’objet d’une analyse qualitative de contenu. L’objectif est d’obtenir un échantillon nous permettant de comparer la signification donnée au multiculturalisme selon son contexte d’énonciation. De plus, nous souhaitons comprendre la valeur discursive du multiculturalisme dans des cas d’accommodements religieux pour déterminer si ce type de revendication peut se justifier indépendamment de la notion de multiculturalisme, plus précisément en ayant recours au droit à la liberté de conscience et de religion mentionné dans la Charte. Enfin, la lecture de ces jugements permet de les départager en fonction de la nature du litige, à savoir une demande d’accommodement religieux ou une situation de discrimination en vertu de la race, de la nationalité d’origine, de l’origine ethnique ou de la couleur.

Le tableau 1 fait état de la distribution des jugements entre les différents ordres de gouvernement (fédéral et provincial) en fonction de l’origine du litige, selon le lieu de la contestation judiciaire et la juridiction concernée. Depuis le début des années 1980, c’est en Ontario que le plus grand nombre de litiges a été porté devant les tribunaux, suivi par la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Québec.

Tableau 1 Nombre de causes – selon la juridiction (fédérale et provinciale) (1981-2015)

Le tableau 2 illustre la distribution des arrêts selon la hiérarchie judiciaire canadienne. Bien qu’un peu moins du tiers des arrêts analysés (30,5 %) aient été rendus par la Cour suprême du Canada, ses jugements sont les plus fréquemment cités dans des causes subséquentes (tableau 3). Sans surprise, les magistrats du plus haut tribunal ont donc occupé une place déterminante dans l’interprétation juridique relative au maintien du patrimoine culturel et à la neutralité de l’État en matière religieuse.

Tableau 2 Distribution des arrêts selon la hiérarchie judiciaire canadienne (1981-2015)

Tableau 3 Réitérations jurisprudentielles selon le premier tribunal ayant rendu l’arrêt (1981-2015)

Les juges font reposer leur raisonnement sur un ensemble de dispositions juridiques et se contentent rarement d’invoquer une seule loi ou un seul article de la Charte pour fonder leur jugement. Ainsi, si l’article 27 est le plus souvent évoqué dans les arrêts (38 fois), les jugements font aussi appel aux articles 2 et 15 de la Charte à maintes reprises (respectivement, trente-et-une et vingt-six fois) ou aux codes provinciaux en matière de protection des droits de la personne (quatorze fois). La LMC n’est mentionnée qu’à une seule occasion. Notre intention n’est pas de faire une analyse des multiples combinaisons possibles des sources juridiques auxquelles les tribunaux se réfèrent, mais de souligner en quoi les arrêts recourent à l’ensemble des dispositions juridiques qui leur sont offertes Footnote 19 .

Les registres sémantiques du multiculturalisme

Reconnaissant que la notion de patrimoine multiculturel est traversée par de multiples orientations et repères identitaires, les chercheurs s’entendent sur le fait que le multiculturalisme est un concept polysémique. Dans le cadre de notre analyse des jugements prononcés par les tribunaux canadiens, nous identifions quatre registres sémantiques différents quant à l’usage du terme « multiculturel ».

Le premier registre est, pour l’essentiel, descriptif. Le terme est utilisé pour rendre compte d’un état de fait, le nommer et l’identifier, à savoir que la société est composée de personnes et groupes venant d’horizons culturels différents et qui coexistent dans le même espace national. Cette acception ne renvoie à aucune définition substantielle ni ne représente une réponse politique à un phénomène social. Elle ne sert qu’à décrire le pluralisme culturel, notamment celui qui est issu d’une immigration récente ou ancienne, devenue réalité empirique. À titre d’exemple, dans l’arrêt Abouchar (1999) du tribunal des droits de la personne de l’Ontario, on fait référence au fait que l’appelant appartient à une « communauté multiculturelle », dans le sens générique du terme, et qu’il a été victime de racisme dans un processus d’embauche en raison de cette appartenance Footnote 20 . Un autre exemple serait l’arrêt Camba c. Sparks (1993), du tribunal de la famille de la Nouvelle-Écosse, concernant la garde partagée entre un père acadien et une mère anglo-africaine; cette dernière exprime un souci d’assurer des modalités de garde partagée qui permettent aux parents de transmettre aux enfants les traditions de leur « héritage multiculturel » à la fois francophone et africain Footnote 21 .

Le second registre appréhende le multiculturalisme comme une idéologie politique, à savoir une représentation symbolique du projet politique canadien marquée par les principes d’ouverture, de tolérance et de reconnaissance de la diversité. Il trace les frontières internes et externes de la « nation canadienne » selon la conception privilégiée par l’État central. Cette idéologie politique prend ses distances par rapport aux projets nationaux du « melting-pot » américain et du républicanisme français, coupe les ponts avec le passé colonial (assimilationniste) du Canada et souligne la singularité du projet national multiculturel Footnote 22 . Par exemple, dans un jugement portant sur l’aménagement de « souccahs » par des Juifs orthodoxes sur les balcons d’une copropriété divisée pendant la fête religieuse du Souccoth, contrevenant ainsi à un règlement qui interdisait l’installation de « décorations » à ces endroits, le juge Iacobucci de la Cour suprême associe le multiculturalisme au respect des minorités culturelles et religieuses, « [un] aspect important de notre démocratie constitutionnelle » Footnote 23 . En somme, le multiculturalisme représente un élément constitutif de la réalité normative canadienne, il en définit les contours et alimente l’idée que les autorités publiques se font du projet social national, voire d’une certaine canadianité.

Troisièmement, le multiculturalisme se réfère à un ensemble de politiques publiques découlant d’une obligation juridique dont l’ancrage se trouve à la fois dans la LMC, les politiques provinciales sur le multiculturalisme et les normes d’organismes parapublics, tel qu’énoncé dans leurs conventions de travail. Cette normativité juridique et les politiques publiques qui en découlent ont pour objectif d’assurer que les institutions disposent des ressources réglementaires, administratives et financières requises pour offrir des programmes et services adaptés aux minorités ethnoculturelles, et de faire en sorte que la composition du personnel des institutions publiques reflète cette diversité. Les litiges débattus devant les tribunaux canadiens concernent généralement des cas où un organisme public est accusé d’avoir contrevenu aux dispositions d’une politique de multiculturalisme Footnote 24 . C’est notamment en vertu de l’obligation découlant du respect de la diversité qu’une plaignante, dans la cause Ishaq c. Canada (2015), évoque devant la Cour fédérale la LMC pour faire valoir son droit de prêter son serment d’allégeance vêtue d’un voile intégral (niqab). La plaignante conteste l’interprétation du Guide pour les cérémonies d’assermentation à la citoyenneté, une directive ministérielle qui obligeait de prêter serment à visage découvert. Au final, Mme Zunera Ishaq a gain de cause, non pas sur la base du fait que le Guide ne respecte pas la LMC, mais plutôt parce qu’il réduit indûment la marge discrétionnaire du juge à la citoyenneté puisqu’une politique ministérielle ne peut avoir préséance sur un règlement adopté en vertu d’une loi du Parlement Footnote 25 . En somme, le registre du multiculturalisme comme politique publique fait référence aux ajustements demandés dans le cadre de la prestation de services publics et des pratiques institutionnelles dont les obligations ne renvoient pas à l’article 27 de la Charte, mais bien aux politiques publiques des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral.

Enfin, le terme multiculturalisme peut s’inscrire dans une rationalité axiologique, à savoir une représentation philosophique universelle du bien, du bon, du juste. Il s’agit de définir un idéal dans le cadre du « vivre ensemble » dans une perspective de cohésion sociale, l’accent étant mis sur les idéaux d’inclusion, d’intégration, de tolérance, de participation, d’équité, de dialogue, etc. Footnote 26 Ce registre renvoie à la nature des rapports sociaux interethniques privilégiés dans une société hétérogène. Autrement dit, la rationalité axiologique multiculturelle promeut une éthique particulière à l’endroit du pluralisme culturel, affirmant de manière explicite comment les citoyens devraient éclairer leurs interactions à la lumière de certaines valeurs. Son caractère universel la distingue du registre de l’idéologie politique, qui s’applique à un espace national précis, à savoir le Canada.

L’arrêt Kane c. Church of Jesus Christ Christian-Aryan Nations (1992) devant le tribunal des droits de la personne de l’Alberta est, en ce sens, un exemple remarquable parce que le juge présente les trois autres registres du multiculturalisme pour légitimer sa conception normative du multiculturalisme, soit le quatrième registre. Il reconnaît que la société canadienne est multiculturelle (descriptif) et que des comportements racistes portent atteinte à l’intégrité de « notre société multiculturelle » (idéologie politique). Il ajoute que l’interdiction de ce type de comportement est codifiée par le droit (politique publique) et que son interprétation est univoque. De plus, il s’agit d’une norme que nous devons respecter pour le bien au sein de notre communauté (axiologique) Footnote 27 . Il y aurait donc une sorte de gradation (voire un continuum) entre les niveaux sémantiques du multiculturalisme en fonction du degré de contrainte juridique imposée sur les normes socialement admises et les vertus civiques que l’on exige du citoyen. C’est ce qu’illustre le schéma 1.

Schéma 1 Registres sémantiques du multiculturalisme

Une analyse des soixante-douze arrêts permet d’identifier les registres sémantiques sur lesquels reposent les itérations dominantes du terme multiculturalisme (tableau 4) Footnote 28 . Compte tenu du fait que le multiculturalisme est intégré dans la normativité juridique (notamment la LMC ou même les codes provinciaux des droits de la personne et les lois sur le multiculturalisme qui contiennent tous des dispositions relatives au respect de la diversité), il est étonnant de constater que ce n’est que dans sept jugements (ou 10 %) que ce principe a une certaine effectivité juridique. Dans treize cas (18 %), les tribunaux se contentent d’utiliser le terme pour décrire un état de fait, à savoir que la société canadienne est plurielle. Par ailleurs, le registre qui renvoie à une rationalité axiologique est présent dans vingt-deux arrêts (30 %).

Tableau 4 Répartition des arrêts en fonction du registre sémantique

Toutefois, les tribunaux tendent manifestement à privilégier le recours au terme dans son acception idéologique, à le présenter comme une caractéristique fondamentale de la société canadienne, un élément qui lui serait propre Footnote 29 . Dans 42 % des cas (30 jugements), les tribunaux insistent sur l’importance de garantir la pérennité et le respect du patrimoine multiculturel des Canadiens, empruntant très souvent la phraséologie de l’article 27 de la Charte sans pour autant se référer directement à celui-ci. De toute évidence, les tribunaux souscrivent aux objectifs du multiculturalisme énoncés au moment de son adoption en 1971.

Diversité ethnoculturelle vs diversité religieuse

Rappelons que, contrairement au concept du multiculturalisme, le régime constitutionnel canadien n’est pas explicitement laïc puisque le principe de la séparation entre l’Église et l’État n’est pas inscrit dans la normativité juridique, « même si ses principes fondamentaux s’y trouvent étroitement articulés » Footnote 30 . Néanmoins, l’absence de références à la laïcité n’a pas empêché les tribunaux de se prononcer sur chacun des principes constitutifs que nous avons préalablement identifiés : liberté de conscience et de religion Footnote 31 ; autonomie et neutralité de l’État en matière de croyances religieuses Footnote 32 ; séparation entre les religions et l’État Footnote 33 ; et non-discrimination Footnote 34 . Cela étant dit, de nombreux jugements concernant spécifiquement des litiges relatifs aux accommodements religieux ont évoqué la notion de multiculturalisme dans le texte de leur décision.

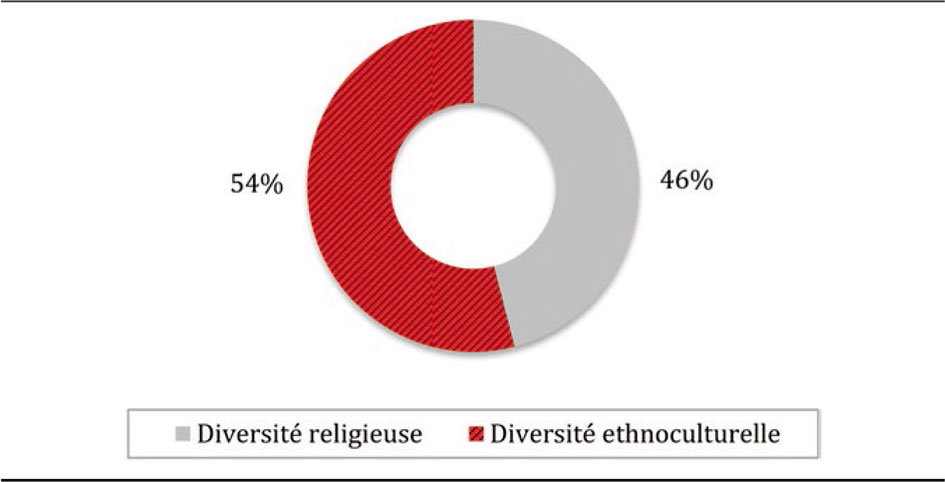

Nous avons réparti les soixante-douze jugements en deux catégories. La première, appelée « diversité ethnoculturelle », fait référence aux litiges relatifs à la discrimination raciale. La deuxième, nommée « diversité religieuse », a trait aux litiges où la liberté de conscience et de religion est en cause. Dans près de la moitié des cas (46 %), l’objet du litige portait sur des questions d’atteinte à la liberté de conscience et de religion (tableau 5). En d’autres termes, les tribunaux n’hésitent pas à considérer que la diversité religieuse est un élément constitutif du multiculturalisme. Le tableau 6, qui fait état de l’évolution des jugements à la lumière de ces deux catégories de 1980 à 2015, montre que les tribunaux ont, dès le milieu des années 1980, associé multiculturalisme et diversité religieuse.

Tableau 5 Jugements selon le type de diversité – pourcentage

Tableau 6 Évolution des jugements par type de diversité

Par exemple, avant même que la Charte n’ait été adoptée, la Cour d’appel de l’Alberta ne sourcille pas quand les notions de diversité culturelle et religieuse sont considérées comme des synonymes. Elle refuse d’entendre l’appel d’un père Sikh qui réclame la garde des enfants alors que la mère est de religion grecque orthodoxe. Le jugement fait état de l’avis d’un expert qui souligne que les enfants « have been raised as Sikhs to their present ages and are now learning the Punjabi language. They are native-born Canadians and receiving a Canadian education, but their personal identity in our multicultural society is that of being Sikhs in their religious and ethnic backgrounds » Footnote 35 . Le juge rappelle que l’identité religieuse, bien qu’importante, ne doit pas être le seul facteur devant être pris en compte et confirme la garde des enfants à la mère.

Néanmoins, le fait d’invoquer le multiculturalisme dans un arrêt portant sur un litige à caractère religieux ne signifie pas nécessairement qu’un lien de causalité ait été immédiatement établi entre les deux. Par exemple, dans R. c. Commisso (1984), une Cour de district en Ontario se prononce sur l’interdiction d’ouvrir les commerces le dimanche, considéré comme jour férié. La Cour refuse d’entendre l’appel et conclut que la loi ontarienne « provides a reasonable balance between the rights and freedoms of the individual on the one hand and the interests of society on the other. I find that it is a reasonable limit prescribed law that can be demonstrably justified in a free and democratic society » Footnote 36 . Il est utile de noter que le juge refuse d’établir un lien entre les obligations découlant respectivement des articles 2 a) et 27 de la Charte. Ce dernier article n’accorde, selon lui, aucun droit substantiel Footnote 37 .

Un an plus tard, la Cour suprême renverse cette façon de voir les choses. Dans R. c. Big M Drug Mart Ltd, elle examine la constitutionnalité d’une loi fédérale obligeant la fermeture de la plupart des commerces le dimanche (Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, chap. L-13, art. 4.) au motif que celle-ci porte atteinte à la liberté de religion. L’arrêt invoque les articles 2 a) et 27 de la Charte et est d’accord avec l’argument qui reconnaît que « le droit d’imposer l’observance universelle du jour de repos préféré par une religion ne concorde guère avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. Cela est donc contraire aux dispositions expresses de l’article 27 […] » Footnote 38 .

Ce raisonnement qui lie les articles 2 a) et 27 a fait école et est par la suite repris dans bon nombre de jugements des cours inférieures Footnote 39 . Des causes relatives à la liberté de religion ont touché d’autres pratiques effectuées dans l’espace public. Par exemple, la Cour d’appel de l’Ontario a considéré que le règlement d’une école qui exigeait que chaque jour commence et se termine par la lecture d’un texte biblique et la récitation d’une prière portait atteinte à la liberté de conscience et de religion et, sur la base de l’interprétation de l’article 15, l’offre d’exemption était jugée discriminatoire pour les élèves qui devaient ainsi s’auto-identifier comme appartenant à une minorité religieuse. Bien que le terme multiculturalisme apparaisse dix-neuf fois dans ce jugement, ce n’est pas en faisant appel à l’article 27 que cette pratique fut déclarée attentatoire à la liberté de religion Footnote 40 .

En 2006, la Cour suprême s’est prononcée dans une affaire concernant le cas d’un élève de religion sikhe qui portait en tout temps un kirpan pour des motifs religieux. La Cour a déclaré que l’interdiction imposée par la commission scolaire dévalorise ce symbole religieux, ce qui est contraire à la liberté de religion et au respect des minorités qui composent la société canadienne. Dans cet arrêt, dont la décision repose sur l’interprétation de l’article 2 a) sans référence à l’article 27, le juge Charron présente le multiculturalisme comme étant un des fondements de la société canadienne :

L’argument selon lequel le port du kirpan devrait être interdit parce qu’il représente un symbole de violence et envoie le message que le recours à la force est nécessaire pour faire valoir ses droits et régler les conflits doit être rejeté. Cette prétention est non seulement contraire à la preuve concernant la nature symbolique du kirpan, mais elle est également irrespectueuse envers les fidèles de la religion sikhe et ne tient pas compte des valeurs canadiennes fondées sur le multiculturalisme. […] Une telle prohibition empêche la promotion de valeurs comme le multiculturalisme, la diversité et le développement d’une culture éducationnelle respectueuse des droits d’autrui. Footnote 41

Récemment, la Cour suprême du Canada est intervenue dans le cas de la Ville de Saguenay et de son maire, Jean Tremblay. Ce dernier commençait et terminait chaque séance du conseil municipal par la récitation d’une prière précédée d’un signe de croix accompagné des mots « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». La Cour a déclaré que cette pratique était attentatoire à la liberté de conscience et de religion, qu’elle contrevenait à l’obligation de neutralité de l’État et a condamné la municipalité à verser au plaignant 30 000 $ en dommages. Il faut souligner que cette plainte a été déposée par un citoyen qui se disait athée et n’appartenait pas à un groupe racisé. La pratique qu’il dénonçait n’était pas celle d’un groupe minoritaire puisque l’adhésion du maire à l’Église catholique était non seulement de notoriété publique, mais il la promouvait avec prosélytisme. Finalement, il ne demandait pas un accommodement religieux, mais exigeait que l’espace civique soit neutre. Pourtant, dans son raisonnement, la Cour n’hésite pas à lier, encore une fois, liberté religieuse et multiculturalisme, comme si ces deux dimensions de la diversité ne faisaient qu’une. À cet égard, le juge Gascon écrit :

La neutralité de l’espace public favorise la préservation et la promotion du caractère multiculturel de la société canadienne que consacre l’art. 27 de la Charte canadienne. Cet article implique que l’interprétation du devoir de neutralité de l’État se fait non seulement en conformité avec les objectifs de protection de la Charte canadienne, mais également dans un but de promotion et d’amélioration de la diversité. […] J’ajouterai que, en plus de promouvoir la diversité et le multiculturalisme, l’obligation de neutralité religieuse de l’État relève d’un impératif démocratique. Les droits et libertés énumérés dans les chartes québécoise et canadienne traduisent la poursuite d’un idéal : celui d’une société libre et démocratique. Footnote 42

En somme, lorsqu’il est question de protéger la liberté de conscience ou de religion, de soutenir le principe de la neutralité ou de la séparation de l’État, ou même de contrer certaines pratiques discriminatoires rattachées à l’appartenance de Canadiens à des religions considérées comme minoritaires, les tribunaux utilisent invariablement les articles de la Charte qui ont trait aux libertés fondamentales (article 2) et aux droits à l’égalité (article 15). Ils retiennent rarement l’article 27 comme principe d’interprétation effectif, mais invoquent par ailleurs régulièrement le multiculturalisme pour rappeler les valeurs de tolérance et de respect de la diversité Footnote 43 . Lorsqu’ils ont recours à ce terme, les tribunaux adhèrent à sa rationalité axiologique ou le présentent comme une caractéristique, souvent qualifiée de fondamentale, de la société canadienne. Ces deux répertoires (axiologique et idéologique) se recoupent et se renforcent mutuellement.

L’étude qui précède montre que les tribunaux, lorsqu’ils invoquent le multiculturalisme dans leurs arrêts, se penchent à peu près dans la même proportion sur des litiges qui portent sur des enjeux liés à la diversité ethnoculturelle, d’une part, et à la diversité religieuse d’autre part.

Conclusion

Les tribunaux canadiens utilisent souvent le terme « multiculturel » dans leurs jugements, et ce, toujours de manière positive. Toutefois, le sens qu’ils lui accordent et la portée qu’ils lui donnent sont loin d’être uniformes. Bien que le multiculturalisme ait été intégré à la normativité juridique depuis 1982 et ait fait l’objet d’une loi dès 1988, les juges ne mentionnent que très rarement la LMC dans les causes ayant trait à la diversité Footnote 44 . En revanche, dans les arrêts où ils font référence à l’article 27 de la Charte, la « valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens » sert davantage à renforcer d’autres dispositions juridiques qu’à jouer un rôle déterminant dans la décision. Cette façon d’appréhender le multiculturalisme est fréquemment employée lorsqu’il s’agit d’énoncer les valeurs universelles que le droit cherche à promouvoir (respect de la dignité humaine, équité réelle, inclusion et tolérance – soit une rationalité axiologique) ou de décrire l’idéal démocratique poursuivi par la société canadienne (idéologie politique). En quelque sorte, il s’agit d’un principe prégnant, voire un méta principe, qui conditionne l’organisation sociale telle qu’imaginée par les juges. À cet égard, la constante réitération des valeurs associées au multiculturalisme contribue à asseoir l’idée du caractère singulier du Canada, voire à lui conférer un statut qui le distingue des autres nations. Les tribunaux participent puissamment à conforter la représentation du Canada mise de l’avant par le gouvernement fédéral au tournant des années 1970. Les juges n’y dérogent guère.

De plus, il semble assez clair que les tribunaux n’hésitent pas à recourir à la notion de « multiculturalisme » dès qu’une affaire soulève des enjeux liés à la « diversité », peu importe sa nature et son étendue. Ils considèrent les deux termes comme étant des synonymes. Ils n’ont pas attendu les précisions apportées par la LMC et les catégories désignées pour ce faire. Bien avant 1988, ils ont invoqué ce terme dans des litiges ayant trait à la liberté de religion. C’est donc dire que les juges, par automatisme, ont très rapidement attaché le grelot du multiculturalisme à toutes les causes où les personnes sont perçues comme appartenant à une minorité, même si les fondements de cette « minorisation » n’ont rien à voir avec la race, l’origine nationale ou ethnique et la couleur (et même la religion). Ce fut le cas notamment dans des causes concernant la langue des tribunaux au Nouveau-Brunswick Footnote 45 , ou bien le refus de louer un appartement à une femme seule Footnote 46 , ou la discrimination en fonction de l’orientation sexuelle Footnote 47 , ou encore l’usage de manuels scolaires représentant des couples homosexuels Footnote 48 . Dans cette perspective, il n’y a rien d’étonnant à ce que les tribunaux n’aient pas considéré les questions relatives à la diversité religieuse comme étant ontologiquement différentes de celles qui renvoient à la diversité ethnoculturelle. Comme nous l’avons souligné, le multiculturalisme est évoqué dans un nombre relativement semblable de cas relevant de l’une ou l’autre de ces catégories.

Finalement, l’inclusion de toutes les formes de diversité qualifiées de multiculturelles a eu pour effet que les objectifs poursuivis par la politique de 1971 et les intentions des rédacteurs de la Charte de 1982 et de la LMC, ont été réinterprétés par les tribunaux de manière à intégrer les conflits découlant de l’aménagement des rapports sociaux liés à la diversité religieuse. Ce fut notamment le cas au cours de la décennie qui a suivi l’entrée en vigueur de la Charte. La Cour suprême, et en particulier son juge en chef, Brian Dixon, hérite du devoir de rendre intelligible ces nouvelles dispositions constitutionnelles. La lecture offerte par Dixon (et son successeur Antonio Lamer) des libertés fondamentales est couramment accompagnée de référence à l’article 27 afin de mettre en relief l’importance, voire la pertinence, de cette disposition générale pour la protection des collectivités vulnérables Footnote 49 , dans lesquelles ils incluent à quelques reprises les minorités religieuses Footnote 50 . Ces jugements ont fait école et sont repris à de nombreuses occasions par les tribunaux canadiens. Plus tard, dans les années 2000, période qui coïncide avec l’arrivée de Beverley McLachlin au poste de juge en chef, la Cour maintient le narratif des principes d’égalité et de dignité au sein de la société multiculturelle canadienne, mais évite les références à l’article 27 dans des jugements portant sur la liberté de conscience et de religion Footnote 51 .

Quoi qu’il en soit, la constance de l’évocation du multiculturalisme dans les affaires traitant de liberté de conscience et de religion a concouru à ancrer l’idée selon laquelle il s’agit d’une seule et même réalité. Le pouvoir judiciaire n’a pu que renforcer cette fusion en élargissant le sens que le gouvernement fédéral donnait au multiculturalisme au moment de son adoption, sens réitéré dans la LMC. Nous pouvons nous interroger sur les conséquences d’un tel déplacement. Cela va-t-il contribuer à faire de l’Autre une personne qui non seulement n’est ni blanche ni d’origine occidentale, mais qui n’est pas non plus de religion chrétienne? Ou, au contraire, permettre d’élucider le fait que, malgré la distinction conceptuelle que l’on peut établir entre la diversité ethnoculturelle et religieuse, l’expérience de racisation ressentie également par les deux groupes témoigne de la nature sociologiquement transversale de l’appartenance religieuse? Car, au dire du juge Dixon, la religion comporte manifestement des aspects à la fois individuels et collectifs.

Annexe