El debate sobre poblamiento americano tiene más de 100 años. Actualmente, la creciente información de diversas regiones del continente brinda un panorama amplio de cómo ocurrió este proceso. La discusión se centra en cuándo se dio ese poblamiento, cuáles fueron sus características, qué vías de entrada se utilizaron y cuántos episodios ocurrieron, entre otros (Goebel et al. Reference Goebel, Waters and O'Rourke2008; Graf et al. Reference Graf, Ketron and Waters2014; Miotti Reference Miotti, López, González, Pompa y Padilla and Ortíz Pedraza2006, entre otros).

Detallados análisis regionales demuestran que la ocupación inicial del continente no fue un proceso lineal, tomando características particulares en cada ámbito (Borrero Reference Borrero1999b; Gnecco y Aceituno Reference Gnecco and Aceituno2004; Graf et al. Reference Graf, Ketron and Waters2014; Miotti y Salemme Reference Miotti and Salemme2004; Politis et al. Reference Politis, Messineo and Kaufmann2004; Schmidt Dias Reference Schmidt Dias2004). Respecto a la tecnología lítica de estas sociedades, las investigaciones muestran un panorama complejo, reconociendo diferencias y similitudes en las estrategias a nivel regional y suprarregional. Los enfoques modernos permiten superar concepciones reduccionistas centradas en el análisis tecnomorfológico de puntas de proyectil, ignorando una amplia gama de instrumentos y técnicas, así como los saberes, decisiones y condicionamientos que influían en los procesos de producción y consumo artefactual.

La Meseta Central de Santa Cruz (Figura 1a), Patagonia, Argentina, constituye un espacio fundamental para comprender aspectos del poblamiento americano. Posee una cronología bien establecida que evidencia una ocupación temprana, existiendo numerosos análisis sobre su colonización inicial (Miotti Reference Miotti2003; Paunero Reference Paunero, Salemme, Santiago, Álvarez, Piana, Vázquez and Mansur2009). Sin embargo, el análisis de la tecnología lítica habitualmente se centró en el estudio de sitios individuales (Cardich Reference Cardich1987; Cardich y Flegenheimer Reference Cardich and Flegenheimer1978; Cattáneo Reference Cattáneo2002; Franco et al. Reference Franco, Martucci, Ambrústolo, Brook, Mancini and Cirigliano2010, entre otros), existiendo escasos trabajos de integración de la información a nivel regional. Hasta ahora no se ha publicado una revisión abarcadora y detallada acerca de esta problemática, a pesar de los avances en las últimas décadas.

Figura 1. (a) Sitios con componentes pleistocénicos; (b) Casa del Minero 1; (c) paisaje cercano a Cueva Túnel; (d) cantera de Sílex del Cañadón de la Mina; (e) cantera de xilópalo Bosque Petrificado. (Color en la versión electrónica)

En este artículo delineamos una síntesis del conocimiento disponible sobre la tecnología lítica de las sociedades que ocuparon la Meseta durante el Pleistoceno final. La información procede de las investigaciones de los sitios Casa del Minero 1 (CDM1, Unidades 4 y 3 inferior [U4 y U3inf., respectivamente]; Figura 1b; Paunero et al. Reference Paunero, Frank, Skarbun, Rosales, Cueto, Zapata, Paunero, Lunazzi, Giorgio, Morello, Prieto, Martinic and Bahamonde2007), Cueva Túnel (CT, Componente inferior; Figura 1c; Paunero et al. Reference Paunero, Frank, Cueto, Skarbun and Davis2015), Cerro Tres Tetas 1 (C3T1, Unidad 5; Paunero y Castro Reference Paunero and Castro2001), Los Toldos 3 (LT3, Nivel 11; Cardich et al. Reference Cardich, Cardich and Hajduk1973), Cueva 7 de El Ceibo (EC7, Capa 12; Cardich et al. Reference Cardich, Mansur-Franchomme, Durán and Giesso1981-1982), Alero El Puesto 1 (AEP1, unidades 4/5 y 6 [U4/5 y U6, respectivamente]; Miotti Reference Miotti1995) y La Gruta 1 (LG1, Unidad A; Franco et al. Reference Franco, Martucci, Ambrústolo, Brook, Mancini and Cirigliano2010).

Nuestra investigación contempló la revisión de los procesos de producción de los instrumentos y las funciones a las que se destinaron. Estos se relacionan con los modos de utilizar el paisaje, de explotar los recursos, la funcionalidad de los sitios, las formas de estructurar el espacio a diversas escalas, la movilidad de los grupos y la circulación de materias primas. La comprensión de estos fenómenos a nivel regional es relevante para formular propuestas y discutir el modo en que se dio el poblamiento inicial del continente (Goebel et al. Reference Goebel, Waters and O'Rourke2008; Graf et al. Reference Graf, Ketron and Waters2014; Miotti Reference Miotti, López, González, Pompa y Padilla and Ortíz Pedraza2006, entre otros).

Investigaciones en la Meseta Central de Santa Cruz

Las investigaciones arqueológicas en la Meseta se iniciaron en la década de 1930. Durante mucho tiempo buscaron definir secuencias culturales en base a la clasificación tipológica de instrumentos y a la definición de “industrias arqueológicas” de sitios aislados, como las cuevas 2 y 3 de Los Toldos (Menghin Reference Menghin1952). Desde la década de 1970, Cardich y colaboradores ampliaron estas investigaciones y realizaron los primeros fechados radiocarbónicos en LT3 (Cardich et al. Reference Cardich, Cardich and Hajduk1973). Luego, excavaron EC7, definiendo una nueva ocupación pleistocénica (Cardich et al. Reference Cardich, Mansur-Franchomme, Durán and Giesso1981-1982). Caracterizaron la tecnología de la primera ocupación de ambos sitios como constituida por grandes lascas, algo espesas, de formas variables y aspecto tosco. Los instrumentos se habrían retocado unifacialmente, por percusión y en pocos casos por presión, para manufacturar raspadores generalmente grandes, raederas sobre lascas anchas, cuchillos y puntas subtriangulares unifaciales, de forma “musteroide”. Estos instrumentos no habrían requerido dispositivos de enmangue. No se reconocieron piezas bifaciales (Cardich Reference Cardich1977, Reference Cardich1987). A fines de la década de 1970 comenzó la transición de los enfoques tipológicos hacia aquellos que buscaban comprender secuencias de manufactura, formas de uso, economía de los grupos y funcionalidad de los sitios (Cardich y Flegenheimer Reference Cardich and Flegenheimer1978; Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984). Durante la década de 1990 se identificaron las ocupaciones tempranas de AEP1 y C3T1 (Miotti Reference Miotti2003; Paunero y Castro Reference Paunero and Castro2001). El hallazgo por Miotti y equipo de dos fragmentos de punta de proyectil “Cola de Pescado” en AEP1 atenuó la caracterización que indicaba la ausencia de bifacialidad (Miotti Reference Miotti1995).

A inicios del siglo veintiuno nuestro equipo registró tres componentes finipleistocénicos en CDM1 y CT (Paunero et al. Reference Paunero, Frank, Skarbun, Rosales, Cueto, Zapata, Paunero, Lunazzi, Giorgio, Morello, Prieto, Martinic and Bahamonde2007, Reference Paunero, Frank, Cueto, Skarbun and Davis2015). Finalmente se halló otro en LG1 (Franco et al. Reference Franco, Martucci, Ambrústolo, Brook, Mancini and Cirigliano2010). Desde entonces se efectúan estudios más integrales de la tecnología lítica que evalúan cómo los condicionamientos sociales y ambientales afectaron las estrategias de producción y consumo de instrumentos (Cattáneo Reference Cattáneo2002; Cueto et al. Reference Cueto, Skarbun, Frank, Lourdeau, Viana and Rodet2014; Franco et al. Reference Franco, Ambrústolo and Cirigliano2012; Hermo Reference Hermo2008).

El poblamiento inicial de la Meseta

La Meseta Central fue un paisaje atractivo para el establecimiento de las primeras sociedades que llegaron a la Patagonia. Abarca lugares con alta concentración de recursos y numerosas vertientes. Presenta sitios estratificados con componentes finipleistocénicos —aproximadamente 11.200 a 10.000 años 14C aP (Tabla Suplementaria 1). Los fechados que superan este límite fueron discutidos por la comunidad académica (Borrero Reference Borrero1999a; Miotti y Salemme Reference Miotti and Salemme2004; Paunero Reference Paunero, Salemme, Santiago, Álvarez, Piana, Vázquez and Mansur2009). Estos sitios son espacios reparados —cuevas o aleros— ubicados en cotas de baja altitud cercanos a cuerpos y cauces de agua, y que, en ambientes erosivos como este, constituyen trampas sedimentarias con óptimas condiciones de conservación y mayor resolución arqueológica.

La colonización humana inicial de la Patagonia habría sido realizada por grupos de reducido tamaño. Estos habrían poblado distintos territorios de manera no permanente, aunque en algunos casos de forma redundante (Borrero Reference Borrero1999b). Para la Meseta se sostiene un modelo de movilidad residencial de corta distancia con recurrencia en el uso de lugares de alta concentración de recursos, y/o con condiciones estratégicas para la caza (Miotti y Salemme Reference Miotti and Salemme2004; Paunero Reference Paunero, Salemme, Santiago, Álvarez, Piana, Vázquez and Mansur2009; Skarbun y Frank Reference Skarbun and Frank2011).

A su vez, los lugares habitados habrían formado parte de un territorio social, donde se desarrollaron vínculos que implicaron circuitos de movilidad, intercambio y comunicación a diferentes escalas espaciales (Miotti y Salemme Reference Miotti and Salemme2004). En base a las evidencias zooarqueológicas, líticas, de fogones y otras, algunos sitios fueron caracterizados como espacios donde se desarrollaron actividades múltiples y domésticas (LT3, EC7, CDM1 [U4 y U3inf.], C3T1, AEP1 [U4/5]), mientras que otros (AEP1 [U6], CT, LG1) fueron interpretados como lugares donde se realizaron actividades de procesamiento primario de presas o logísticas (Cardich Reference Cardich1987; Franco et al. Reference Franco, Martucci, Ambrústolo, Brook, Mancini and Cirigliano2010; Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984; Miotti Reference Miotti1998, Reference Miotti2003; Paunero y Castro Reference Paunero and Castro2001; Paunero et al. Reference Paunero, Frank, Skarbun, Rosales, Cueto, Zapata, Paunero, Lunazzi, Giorgio, Morello, Prieto, Martinic and Bahamonde2007, Reference Paunero, Frank, Cueto, Skarbun and Davis2015). Las comunidades que los habitaron compartían conocimientos técnicos, de los recursos y de las propiedades de los espacios donde asentarse (Borrero Reference Borrero, Berberián and Nielsen2001; Miotti Reference Miotti, López, González, Pompa y Padilla and Ortíz Pedraza2006; Paunero Reference Paunero, Salemme, Santiago, Álvarez, Piana, Vázquez and Mansur2009). Esto implicaría para la tecnología lítica formas de hacer y organizarse, que resultaron en procesos de manufactura y productos semejantes en distintos puntos de la Meseta. Sin embargo, estas prácticas se desarrollaron tanto en paisajes como en situaciones diferentes, originando una diversidad en los conjuntos hallados en cada sitio, expresada a nivel de las rocas seleccionadas, las características de los instrumentos y las funciones a las que fueron destinados.

Marco teórico-metodológico

El proceso de manufactura de instrumentos líticos suele involucrar diversos pasos, como la obtención de rocas, el descortezamiento y preparación de núcleos, la talla del núcleo y la extracción de soportes y la formatización final de los instrumentos, incluyendo el mantenimiento o la reconfiguración del diseño (Inizan et al. Reference Inizan, Roche, Tixier and Reduron1999; Terradas Reference Terradas2001). Los instrumentos constituyen la materialización de las relaciones sociales de producción y consumo. Representan la culminación del proceso productivo y al emplearse contribuyen a cubrir distintas necesidades sociales (Briz Godino Reference Briz Godino2006-2007; Cueto et al. Reference Cueto, Skarbun, Frank, Lourdeau, Viana and Rodet2014, entre otros).

Desde esta perspectiva, tres aspectos influyen en las decisiones tomadas durante el proceso productivo que resultarán en el diseño final del instrumento: (1) la función específica que cumplirá (e.g., cortar, raspar, cepillar); (2) las actividades en las cuales será utilizado (e.g., recolección, caza, procesamiento); y (3) distintas variables sociales, económicas y ambientales (e.g., estructura de recursos, estrategias de movilidad, asentamiento y aprovisionamiento de alimento, relaciones entre grupos, prácticas tecnológicas compartidas; Cueto et al. Reference Cueto, Skarbun, Frank, Lourdeau, Viana and Rodet2014).

Metodológicamente (Texto Suplementario 1), realizamos una revisión exhaustiva de la información disponible de los conjuntos líticos de los sitios. Posteriormente abordamos, de forma integrada, los procesos de producción y consumo de la tecnología lítica temprana en la Meseta. Evaluamos tendencias comunes y particularidades. Registramos tres aspectos generales: el primero se corresponde con la disponibilidad (Ericson Reference Ericson, Ericson and Purdy1984) y procedencia de las rocas (Civalero y Franco Reference Civalero and Franco2003), considerando la distancia lineal desde los sitios a las canteras propuestas por cada autor. El segundo refiere a las características tecnomorfológicas y a la estructura de los conjuntos. Consideramos la cantidad y densidad de restos, y la proporción de núcleos, instrumentos, productos de talla (Inizan et al. Reference Inizan, Roche, Tixier and Reduron1999) y percutores. Examinamos la forma de explotación de las materias primas y observamos la representación de las distintas instancias de la secuencia de producción artefactual y las técnicas de manufactura implementadas. Para la caracterización de los instrumentos consideramos los tipos definidos por los autores, que en general siguieron la propuesta de Aschero (Reference Aschero1975, Reference Aschero1983). No obstante, agrupamos en la categoría lasca retocada a aquellos instrumentos confeccionados sobre lasca y formatizados generalmente mediante retoque o microrretoque marginal irregular unifacial, con filos de longitud y ángulo variable, que fueron clasificados de manera diversa por los investigadores. Esta categoría fue definida según criterios expuestos en Cardich y colaboradores (Reference Cardich, Mansur-Franchomme, Durán and Giesso1981-1982) y Mansur-Franchomme (Reference Mansur-Franchomme1984). Consideramos instrumentos sólo a aquellos artefactos con formatización final. Los artefactos de filo natural clasificados como instrumentos por otros investigadores fueron reclasificados como productos de talla. Relevamos las características tecnomorfológicas de los soportes empleados evaluando su clase artefactual (e.g., lasca o lámina) y la forma que adoptan las aristas de lascado sobre la cara dorsal. La conjunción de estas variables permite inferir la búsqueda de soportes estandarizados —con morfologías específicas— y/o la utilización de soportes generalizados —con morfología, tamaño y módulo variado (Inizan et al. Reference Inizan, Roche, Tixier and Reduron1999; Johnson y Morrow Reference Johnson and Morrow1987). También identificamos el estado de conservación de los instrumentos, su longitud y módulo de espesor, la serie técnica empleada en su formatización, la cantidad de filos formatizados, la situación de los lascados (unifacial/bifacial/alternante) y la extensión de los filos (Aschero Reference Aschero1975).

El tercer aspecto relevado fue la caracterización funcional de los artefactos, propuesta por los distintos autores según el análisis funcional de base microscópica (Cueto Reference Cueto2015; Lynch Reference Lynch2014; Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984; Paunero y Castro Reference Paunero and Castro2001). Consideramos la forma de prensión de los artefactos, la cinemática desarrollada, las sustancias sobre las que trabajaron, la cantidad de filos usados y de funciones asignadas a cada instrumento.

Los conjuntos analizados provienen de sitios excavados y estudiados en diferentes épocas y con distintas metodologías. Así, la información sobre algunos aspectos tecnológicos es desigual. Elaboramos una base de datos detallando los caracteres de cada instrumento, para contar con una caracterización tecnomorfológica precisa y cruzar esta información con aquella disponible sobre su funcionalidad. Esta fue realizada considerando los datos publicados, muchos en tesis doctorales con información detallada (Cardich y Flegenheimer Reference Cardich and Flegenheimer1978; Cattáneo Reference Cattáneo2002; Cueto Reference Cueto2015; Franco et al. Reference Franco, Martucci, Ambrústolo, Brook, Mancini and Cirigliano2010; Frank Reference Frank2011; Lynch Reference Lynch2014; Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984; Skarbun Reference Skarbun2011; Skarbun et al. Reference Skarbun, Cueto, Frank and Paunero2015, entre otros). La dificultad radicó en que los intereses y marcos interpretativos de los investigadores fueron diversos; en consecuencia los métodos aplicados y las variables relevadas no siempre coinciden. En algunos casos la información se presentó en formato de porcentajes, no desglosados. En dichos casos sólo consignamos la información que pudimos definir fidedignamente. Destacamos que algunos de los conjuntos fueron analizados en más de una ocasión, como LT3 (Cardich y Flegenheimer Reference Cardich and Flegenheimer1978; Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984) o AEP1 (Cattáneo Reference Cattáneo2002; Lynch Reference Lynch2014). En estos casos maximizamos la información disponible cruzando los datos publicados. Sin embargo, como a veces los mismos instrumentos se clasificaron con diferentes términos y no pudimos individualizarlos, se priorizó aquellos trabajos donde la información se presentaba más detalladamente.

Resultados

Disponibilidad de materias primas líticas

La Meseta presenta afloramientos con gran diversidad de rocas aptas para la talla con distinto grado de silicificación. Estas son abundantes, ampliamente disponibles y de buena a excelente calidad (Cattáneo Reference Cattáneo2005; Frank et al. Reference Frank, Skarbun and Cueto2015; Hermo Reference Hermo2008; Skarbun Reference Skarbun2015, entre otros). Esta estructura regional de recursos se debe a las formaciones dominantes en la provincia geológica del Macizo del Deseado (Panza y Haller Reference Panza, Haller and Haller2002). Presenta rocas volcánicas del grupo Bahía Laura y de las formaciones Bajo Pobre y Baqueró. Asimismo, los mantos basálticos presentan rocas útiles y los depósitos holocénicos brindan abundantes y diversas fuentes secundarias de materias primas de muy buena calidad (Cattáneo Reference Cattáneo2002; Skarbun Reference Skarbun2015). Sin embargo, las fuentes no se distribuyen uniformemente, existiendo sectores donde son escasas o ausentes (Franco et al. Reference Franco, Ambrústolo, Skarbun, Cirigliano and Martucci2011).

Cerca de todos los sitios hay fuentes de materias primas líticas. La mayoría presenta canteras inmediatamente disponibles (<5 km): CDM1 registra dos, una de sílex (Figura 1d) y otra de toba silicificada (Frank et al. Reference Frank, Skarbun and Paunero2007). CT posee siete fuentes primarias de sílex, toba silicificada y xilópalo (Figura 1e; Paunero et al. Reference Paunero, Frank, Cueto, Skarbun and Davis2015). EC7 registra una fuente primaria de ópalo y fuentes secundarias (Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984), mientras que C3T1 posee una fuente secundaria a 350 m con nódulos de sílex, calcedonia y xilópalo (Paunero et al. Reference Paunero, Skarbun, Oronó, Davis and Frank2016). El resto de los sitios dispone de rocas a nivel local (<40 km), como AEP1 con ópalo, calcedonia, madera y toba silicificada (Cattáneo Reference Cattáneo2005), y LT3 con toba silicificada y xilópalo (Castro Reference Castro1994; Miotti Reference Miotti1998). LG1 posee fuentes primarias y secundarias de rocas silíceas (Franco et al. Reference Franco, Ambrústolo and Cirigliano2012) y a 18 km una potencial fuente secundaria (17 de Marzo) con muy escasos nódulos de obsidiana (Franco et al. Reference Franco, Brook, Cirigliano, Stern and Vetrisano2017) de reducido tamaño (30 mm en promedio).

Estructura de los conjuntos líticos

La cantidad de restos líticos por sitio fluctúa entre 39 y 1.240. En la Tabla Suplementaria 2 se observa una divergencia clara, entre sitios con una relativa alta densidad de artefactos (LG1, CDM1, EC7 y C3T1) y otros con muy baja densidad (CT y AEP1), mientras LT3 presenta valores intermedios.

La estructura general de los conjuntos (Tabla 1) es similar entre los componentes. Predominan los productos de talla, con valores superiores al 90,00%, excepto en AEP1 (U4/5), donde se recuperó una alta proporción de instrumentos. Hay escasos percutores y núcleos.

Tabla 1. Estructura general de los conjuntos líticos.

Nota: “Otros” corresponde a percutores excepto en CT donde refiere a productos técnicos.

Utilización y procedencia de las materias primas

Las materias primas identificadas en los conjuntos son principalmente locales (Tabla 2); en general son rocas silíceas de buena calidad para la talla. También se registraron litologías no locales en baja proporción (obsidiana).

Tabla 2. Porcentaje por materia prima de los conjuntos líticos de cada componente y procedencia.

Nota: Se comunican las litologías con porcentajes superiores al 5%.

En ambos componentes de CDM1 predomina el sílex rojo, cuya fuente está inmediatamente disponible (Figura 1d; Frank et al. Reference Frank, Skarbun and Paunero2007). También se identificaron restos de calcedonia y xilópalo. La cantera de esta última materia prima es local lejana (Figura 1e; Frank et al. Reference Frank, Skarbun and Cueto2015). En CT se explotó principalmente sílex y ópalo traslúcido, empleándose escasamente toba silicificada, riolita, xilópalo y basalto. Mientras que el ópalo traslúcido podría ser local cercano, el sílex y las materias primas minoritarias procederían de fuentes inmediatamente disponibles (Cueto Reference Cueto2015; Skarbun et al. Reference Skarbun, Cueto, Frank and Paunero2015). En EC7 predominan ópalos y calcedonias, que afloran cerca del sitio (1 a 8 km; Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984). En C3T1 los sílex dominan el conjunto, registrándose también xilópalo y calcedonia, todas inmediatamente disponibles (Frank Reference Frank2011). En AEP1 se emplearon ópalos, calcedonias, tobas, maderas silicificadas y granito disponibles localmente (Cattáneo Reference Cattáneo2002, Reference Cattáneo2005). En LT3 se utilizó toba silicificada y xilópalo (Cardich y Flegenheimer Reference Cardich and Flegenheimer1978), probablemente locales (Miotti Reference Miotti1998). En LG1 predominan las rocas silíceas y la calcedonia, ambas de fuentes locales lejanas (Franco et al. Reference Franco, Martucci, Ambrústolo, Brook, Mancini and Cirigliano2010, Reference Franco, Borrero and Lucero2019). Además, en algunos sitios se recuperaron escasos restos de obsidiana, como en C3T1 y LT3 (10 y 4 lascas respectivamente), LG1 (tres restos) y EC7 (un instrumento; Cueto et al. Reference Cueto, Frank and Skarbun2018; Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984). El estudio por ICP-MS de un producto de talla de C3T1 indicó que esta roca procede de la fuente Pampa del Asador, localizada a 125 km (Cueto et al. Reference Cueto, Frank and Skarbun2018). Dentro de estos conjuntos la mayoría de los instrumentos fueron realizados con rocas silíceas de buena calidad; entre ellas se encuentran sílex (40,70%; Tabla Suplementaria 3), ópalo (15,70%), calcedonia (11,05%) y xilópalo o madera silicificada (9,30%). Otras materias primas se encuentran en bajas proporciones, entre las que destacan obsidiana, granito y riolita (0,58% respectivamente).

Secuencia de producción artefactual

Los primeros pasos de la producción (descortezamiento y preparación de núcleos) están escasamente representados en los sitios analizados, pues hay pocas lascas de descortezamiento (Figura 2a; Cattáneo Reference Cattáneo2002; Franco et al. Reference Franco, Martucci, Ambrústolo, Brook, Mancini and Cirigliano2010; Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984; Paunero y Castro Reference Paunero and Castro2001; Skarbun Reference Skarbun2011). Las investigaciones en EC7, CDM1 y CT, sus paisajes y fuentes circundantes, evidencian que estas tareas fueron ejecutadas fuera de la cueva, probablemente en las fuentes. Así, núcleos, lascas nodulares o soportes fueron ingresados posteriormente a los sitios reparados (Cueto et al. Reference Cueto, Skarbun, Frank, Lourdeau, Viana and Rodet2014; Frank et al. Reference Frank, Skarbun and Cueto2015; Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984; Skarbun Reference Skarbun2015). En estos últimos predominaron actividades destinadas a la obtención de soportes y/o a su formatización (e.g., retoque, retalla y adelgazamiento bifacial; Figura 2a). Asimismo, en CDM1, CT, C3T1, LG1 y AEP1 (U6) se realizaron escasas tareas de mantenimiento de instrumentos (Cattáneo Reference Cattáneo2002; Cueto Reference Cueto2015; Franco et al. Reference Franco, Martucci, Ambrústolo, Brook, Mancini and Cirigliano2010; Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984; Paunero y Castro Reference Paunero and Castro2001; Skarbun Reference Skarbun2011). Por otra parte, la evidencia indica que hubo circulación de instrumentos. Algunos se ingresaron manufacturados a los sitios, como las raederas y cuchillos empleados en CT y AEP1 (U6; Cattáneo Reference Cattáneo2002; Cueto Reference Cueto2015). Al mismo tiempo, otros no fueron descartados en su lugar de producción. Por ejemplo, los instrumentos bifaciales, dado que se hallaron en algunos sitios como CDM1, AEP1 (U6) y LG1 piezas de adelgazamiento bifacial, sin encontrarse los instrumentos formatizados por esta técnica (Cattáneo Reference Cattáneo2005; Franco et al. Reference Franco, Martucci, Ambrústolo, Brook, Mancini and Cirigliano2010; Frank Reference Frank2012; Skarbun Reference Skarbun2011).

Figura 2. (a) Pasos de la manufactura según productos de talla, por componente. Componentes faltantes, sin información publicada; (b) soporte de instrumentos. (Color en la versión electrónica)

Entre las técnicas implementadas para la manufactura de instrumentos se identificó principalmente la percusión, tanto para la obtención de soportes como para su formatización. Se identificaron percutores (Tabla 1) en EC7, LT3 (Figura 3a), AEP1 (U4/5) y un chopping-tool/percutor en CT (Figura 3b). Fueron, usualmente, guijarros de basalto y en menor medida rodados de riolita y nódulos de sílex. Los guijarros recuperados en LT3 y CT presentan huellas de uso, mientras que en EC7 y AEP1 (U4/5) se sugiere su empleo en base al contexto de funcionalidad (Cattáneo Reference Cattáneo2002; Cueto Reference Cueto2015; Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984). Para la formatización final de algunos instrumentos se aplicó presión (Figura 3c). El tratamiento térmico fue utilizado principalmente sobre soportes o preformas durante la formatización de instrumentos bifaciales (Figura 3d). Esto fue estudiado sistemáticamente para los componentes de CDM1 y C3T1 (Frank Reference Frank2011, Reference Frank2012; Paunero y Castro Reference Paunero and Castro2001). Se registró la técnica de pulido en AEP1 para confeccionar un disco plano de granito (Cattáneo Reference Cattáneo2002).

Figura 3. (a) Percutor, Los Toldos 3; (b) chopping tool/percutor con marcas de percusión en porción activa (microfoto de lupa 40X), Cueva Túnel; (c) cuchillo sobre lámina, retocado por presión, Casa del Minero 1 (CDM1-U4); (d) lascas de adelgazamiento bifacial tratadas térmicamente (CDM1-U4). (Color en la versión electrónica)

Caracterización de los instrumentos

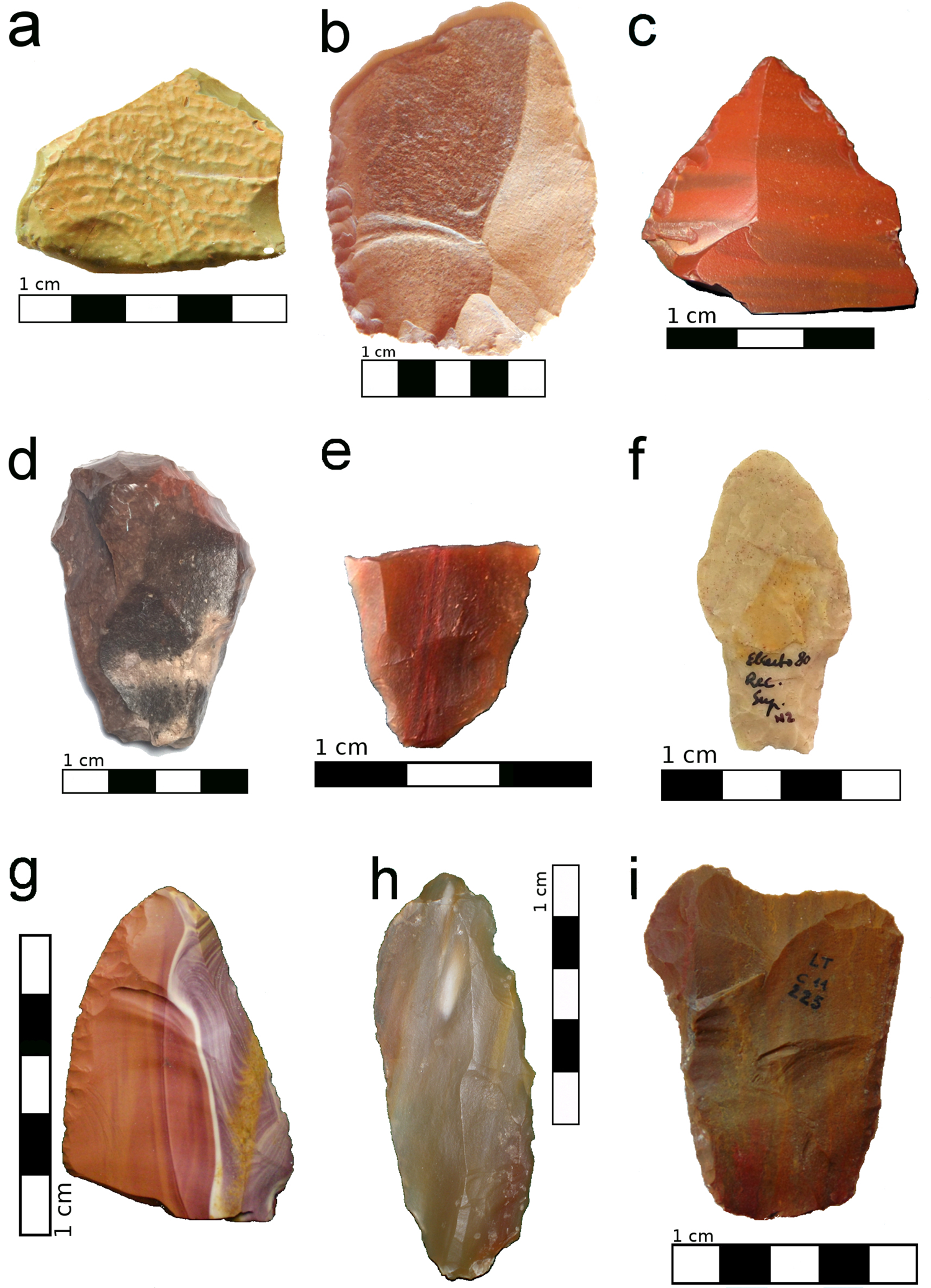

El relevamiento de las publicaciones indica que se recuperaron 172 instrumentos que corresponden a 21 clases (Figura 4). La cantidad de clases en cada conjunto varía entre dos y nueve, predominando aquellos componentes con cinco o más (Tabla Suplementaria 4). La mayor parte fueron clasificados como raederas (34,30%; Figuras 4, 5a, 5b y 5i), seguidos por lascas retocadas (19,19%; Figura 5c) y raspadores (16,28%; Figuras 5d y 5e). Sólo se recuperaron dos puntas de proyectil fragmentadas, caracterizadas como puntas Cola de Pescado, en AEP1 (U4/5; Cattáneo Reference Cattáneo2002). Otras tres puntas Cola de Pescado fueron recuperadas en prospecciones de superficie en Los Toldos, El Ceibo (Figura 5f) y Cerro Vanguardia (Cardich Reference Cardich1979; Hermo et al. Reference Hermo, Miotti, Terranova, Weitzel and Mazzia2018). Hay cuatro instrumentos bifaciales indeterminados, algunos de los cuales constituirían preformas fragmentadas. Es decir, hay en estratigrafía un total seis instrumentos adelgazados bifacialmente (3,48%). La mayor cantidad y diversidad de instrumentos fueron recuperados de sitios de actividades múltiples, mientras que en los de actividades logísticas la mayor parte de los instrumentos, si bien corresponden a diversas clases tipológicas, poseen filos largos y agudos, estando ausentes los filos de raspador (Figura 4).

Figura 4. Frecuencia de clases de instrumentos según tipo de sitio. (Color en la versión electrónica)

Figura 5. (a) Raedera sobre lasca de descortezamiento, Los Toldos 3 (LT3); (b) raedera doble, Cueva 7, El Ceibo; (c) lasca retocada, Casa del Minero 1 (CDM1-U4); (d) raspador sobre lasca, Cerro Tres Tetas 1; (e) raspador sobre lasca (CDM1-U3inf.); (f) punta Cola de Pescado, El Ceibo, hallada por Cardich (foto: Josefina Haidar); (g) cuchillo (CDM1-U3inf.); (h) cuchillo/raedera sobre lámina, Cueva Túnel; (i) raedera doble sobre lasca (LT3). (Color en la versión electrónica)

Mayoritariamente se produjeron soportes generalizados, que incluyeron principalmente lascas, muchas de ellas indeterminadas (21,51%; Figura 2b), pero también angulares (14,53%; Figura 5d) y de arista (6,98%), así como de descortezamiento (11,05%; Figura 5a). Sin embargo, también se obtuvieron formas líticas predeterminadas (láminas y lascas triangulares) en menores proporciones (Figuras 2b, 5c y 5h). Se seleccionaron nódulos para la confección de instrumentos (Figura 3b).

Los instrumentos se encuentran enteros en alto porcentaje (44,19%; Tabla Suplementaria 5) y prevalecen los de módulo ancho/espesor medio seguidos por los gruesos (Figura 6a). No obstante, existe una representación diferencial del estado de conservación en función del módulo, estando los de módulo medio y grueso más frecuentemente enteros, mientras que los delgados tienden a estar fragmentados. Al considerar los instrumentos fracturados, la prevalencia de aquellos de módulo medio se mantiene, pero los de módulo delgado son más abundantes que los gruesos. La longitud de los instrumentos enteros varía entre chica y excepcional (Figura 6b), siendo predominante la mediana (26,32%) y grande (25,00%). Según la serie técnica, abundan los instrumentos con menor inversión de trabajo, como los de retalla y retoque medio, marginal y/o ultramarginal. En baja frecuencia hubo series técnicas con mayor inversión laboral (Figura 6c; Tabla Suplementaria 6).

Figura 6. (a) Relación entre estado de conservación de instrumentos y módulo ancho/espesor (sobre datos publicados, n = 130); (b) longitud de instrumentos enteros; (c) serie técnica; (d) situación de los lascados en instrumentos. (Color en la versión electrónica)

El conjunto de instrumentos presenta al menos 245 filos. Predominan aquellos con un filo formatizado (63,95%; Tabla Suplementaria 5), seguidos por los de dos (28,49%) y tres o más (6,98%). Entre los 245 filos, predominan los unifaciales (64,08%; n = 157; Figura 6d) sobre los bifaciales (9,39%; n = 23); 59 (24,08%) no presentan datos publicados. Los 76 instrumentos enteros tienen 119 filos, de los cuales 3 (2,52%) son filos restringidos, 20 (16,81%) cortos, 44 (36,97%) largos, 26 (21,85%) extendidos, 3 (2,52%) perimetrales y 23 (19,33%) no poseen datos publicados.

Funcionalidad de los artefactos

El análisis funcional de base microscópica se realizó para todas las ocupaciones, excepto la de LG1. El examen de las huellas de uso se efectuó, según el caso, sobre una muestra o sobre la totalidad de los instrumentos (Cueto Reference Cueto2015; Lynch Reference Lynch2014; Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984; Paunero y Castro Reference Paunero and Castro2001). De los 172 instrumentos, se analizó el 49,41% (n = 85); de ellos el 80,00% registra evidencias de uso (n = 68); además siete piezas (8,23%) presentan huellas de enmangue (Tabla Suplementaria 7). Cuatro instrumentos reúnen evidencias de uso y enmangue, mientras que otros tres —incluidas las dos puntas de proyectil— sólo poseen evidencias de enmangue. Entre los instrumentos con huellas de uso predominan los que poseen un solo filo utilizado (79,00%), seguidos de aquellos en los que se emplearon dos (17,00%); pocos poseen tres filos usados (4,00%). Los filos se usaron principalmente para realizar un único trabajo (87,50%); en menor medida para efectuar una misma acción sobre dos sustancias distintas (6,25%), o para realizar dos acciones distintas: sobre dos sustancias (3,75%) o sobre un mismo material (2,50%).

La mayor parte de los filos de los instrumentos fueron empleados para realizar acciones transversales sobre cuero remitiendo a trabajos de curtido, de ablande de pieles y de remoción de sustancias orgánicas adheridas (Figuras 7a y 7b). Además, otras acciones transversales indican pulido de huesos, y descortezamiento o pulido de sustancias vegetales —madera (Tabla 3; Tabla Suplementaria 8). Los trabajos de acción longitudinal se vinculan principalmente con el corte de sustancias blandas de origen animal (carne, grasa y tendones; Figuras 7c–7e). También hay evidencias de corte de sustancias más duras, como hueso y madera (e.g., cuchillo de CDM1-U3inf.; Figuras 5g y 7f). Unos pocos filos combinan evidencias de acción transversal y longitudinal; otros se usaron para perforar cuero, madera y percutir sustancias duras (Tabla 3). Al cotejar las funciones de los instrumentos con la funcionalidad inferida para los sitios, observamos diferencias en las labores realizadas (Tabla 3). En los sitios de actividades múltiples prevalece el procesamiento del cuero en trabajos que remiten al curtido, y en menor medida a tareas de corte y perforado. Mientras que, en los sitios de actividades logísticas, la gran mayoría de los instrumentos fueron destinados al corte de sustancias blandas, siendo coherente con las prácticas de procesamiento primario de presas identificadas. En uno de estos sitios logísticos se recuperaron dos bloques de basalto sin modificaciones antrópicas que fueron empleados como yunque (Cueto Reference Cueto2015).

Figura 7. Análisis funcional. (a y b) Raspador/raedera de xilópalo, Casa del Minero 1 (CDM1-U4) y micropulido y estrías por raspado de cuero (300×); (c) pulido por corte de sustancia blanda de origen animal y hueso (150×) sobre cuchillo, Cueva Túnel (CT); (d y e) cuchillo/raedera de ópalo (CT) y micropulido por corte de sustancia blanda de origen animal y contacto puntual con hueso (150×) con ambos filos; (f) micropulido por corte de sustancia dura, hueso o madera (150×) sobre cuchillo (CDM1-U3inf.; imágenes de Cueto Reference Cueto2015).

Tabla 3. Empleo de filos de instrumentos/productos de talla según sustancia y movimiento.

*Incluye un borde natural de un instrumento.

Se realizó el examen funcional a 141 productos de talla sin formatización en sus bordes, provenientes de ocho componentes (Tabla Suplementaria 9). De estos, sólo 12 (8,51%), procedentes de cinco componentes poseen evidencias de utilización: EC7, CDM1 (U4), C3T1 y AEP1 (ambas ocupaciones). No se identificaron tendencias claras en su empleo, existiendo variabilidad tanto en la cinemática como en el material procesado (Tabla 3). Los bordes naturales fueron empleados para realizar acciones longitudinales y transversales en proporciones similares. Las primeras remiten al corte de cuero y otras sustancias blandas y duras indeterminadas. Las transversales remiten al curtido de pieles y, a su vez, podrían vincularse con la modificación por raspado o pulido de material duro y de otra sustancia indeterminada. Algunas lascas evidencian haber procesado hueso y otra sustancia dura para una labor indefinida. Como ocurre con los instrumentos, las evidencias de trabajo en cuero se dan únicamente en los sitios de actividades múltiples (Tabla 3). Estas piezas se emplearon manualmente pues no poseen huellas de enmangue.

Discusión: Tendencias en la tecnología lítica temprana de la Meseta

El examen detallado y comparativo de los conjuntos líticos de los componentes finipleistocénicos introduce una mirada abarcadora de la tecnología de las primeras sociedades que habitaron el extremo sur del continente americano. Permite vincular sus prácticas y estrategias tecnológicas con otros aspectos de la vida de estas comunidades. En este sentido, examinaremos distintas problemáticas relacionadas dialécticamente a partir de las cuales se puede abordar el modo en que fue estructurada la tecnología.

En primer lugar, la alta disponibilidad de rocas silíceas locales de gran calidad fue fundamental en la forma en que las sociedades de la Meseta organizaron su tecnología. Les permitió desplegar una variedad de estrategias mayormente enfocadas en las prácticas de producción y consumo, sin necesidad de economizar materia prima. Esta disponibilidad influyó en la elección de los lugares de asentamiento y en el modo en que se estructuró el paisaje a nivel de las tareas productivas, prefiriendo las rocas cercanas a los sitios para realizar sus instrumentos. Ello implicó que las abundantes canteras locales (principalmente locales cercanas) con litologías silíceas formaran parte del territorio habitual, considerando su movilidad residencial, sin involucrar amplios desplazamientos, ni una organización logística para la obtención de rocas. Estas podían recolectarse durante las actividades diarias, en el marco de la circulación del grupo o los individuos. No obstante, para algunas rocas locales de disponibilidad escasa (e.g., riolita y granito de CT1 y AEP1), o con localización restringida (e.g., xilópalo en CDM1 y ópalo en CT), no descartamos otras formas de aprovisionamiento. Para las primeras, debieron considerarse anticipadamente atributos adecuados para elaborar diseños distintivos y cumplir funciones particulares. Las segundas pudieron incorporarse a los sitios también como equipo trasladado y/o mediante partidas de trabajo especializado.

Sólo la obsidiana, escasamente representada, es una roca no local para la mayoría de los sitios. Si bien 17 de Marzo es una potencial fuente local para LG1, la baja cantidad de nódulos, su pequeño tamaño y la distancia promedio (102 km) respecto de los otros sitios, sugiere una baja probabilidad de explotación a nivel regional. Sería más probable que el aprovisionamiento se haya realizado en la fuente Pampa del Asador, emplazada en promedio a 147 km de los sitios, dado que presenta una extensa área de disponibilidad (aproximadamente 2.000 km2), con nódulos de tamaños superiores y claras evidencias de explotación. Como hemos discutido en Cueto y colaboradores (2018), el aprovisionamiento de obsidiana podría haberse realizado en el marco de circuitos de movilidad ampliados y/o haberse intercambiado con otros grupos que habitaban en la zona. También pudieron aprovisionarse mediante partidas logísticas hacia al oeste, buscando otras materias primas (e.g., madera o astas de huemul, disponibles en el bosque cordillerano). No contamos aún con evidencias suficientes para dilucidar estas alternativas. El vínculo de dicha región con los cazadores-recolectores de la Meseta debe estudiarse más detalladamente.

La disponibilidad de materias primas también favoreció una estructuración intersitio de las actividades de talla. Los pasos iniciales de la producción con rocas locales habrían sido ejecutados en las canteras, según lo registrado en este tipo de sitio (Frank et al. Reference Frank, Skarbun and Paunero2007, Reference Frank, Skarbun and Cueto2015). Desde allí circularon núcleos, lascas nodulares y/o soportes hacia distintos lugares donde se terminaron de manufacturar y pudieron ser utilizados. Entre ellos, a los sitios de actividades múltiples donde predominaron los trabajos de formatización final de instrumentos y, en menor medida, de obtención de soportes; además se emplearon muchos de los instrumentos confeccionados.

Por otra parte, la disponibilidad local de rocas silíceas de buena calidad admitió el desarrollo de estrategias de poca inversión de trabajo para la obtención de formas bases. Esto posibilita discutir otras problemáticas vinculadas con la manufactura, técnicas, tipos artefactuales y diseños. En este sentido, se produjeron por percusión directa principalmente soportes generalizados, obtenidos durante distintos pasos de la secuencia productiva, aprovechando incluso lascas con corteza, dada su buena calidad. También se seleccionaron nódulos como soportes. Una gran proporción de instrumentos requirió poco trabajo para su formatización final, dado que fueron retocados en un solo filo unifacialmente, por retalla y retoque medio, marginal y/o ultramarginal. Mediante estas estrategias de baja inversión de trabajo se elaboró una importante variedad de clases de instrumentos, en especial raederas, lascas retocadas y raspadores. Esta disponibilidad pudo ser una de las causas de la predominancia de instrumentos con sólo un filo usado, al igual que de la baja tasa de reactivación artefactual.

También se elaboraron instrumentos a partir de estrategias que implicaron mayor inversión de trabajo, ya sea en la selección del soporte o en la formatización final, adecuados a otras necesidades. Se manufacturaron (principalmente con rocas locales) instrumentos sobre soportes más chicos o de menor espesor, subrepresentados en los conjuntos por su mayor tasa de fragmentación, instrumentos adelgazados bifacialmente (algunos con tratamiento térmico) y otros sobre láminas. Consideramos que estos últimos diseños estarían vinculados con las funciones a las cuales serían destinados durante las actividades cotidianas y no pretendían optimizar el rendimiento de las rocas ya que no era necesario. Esta diversidad de diseños revela el bagaje de prácticas, saberes, técnicas y procesos de manufactura que poseían estas sociedades. Consecuentemente, la descripción de la tecnología temprana que realizó Cardich (Reference Cardich1977), definida como una industria unifacial confeccionada sobre lascas grandes y espesas, resulta sesgada.

Respecto a los instrumentos bifaciales, se recuperaron en estratigrafía dos fragmentos de puntas de proyectil Cola de Pescado y otros cuatro instrumentos; algunos podrían ser preformas fragmentadas. La manufactura de puntas de proyectil también fue inferida a partir de los numerosos productos de talla del adelgazamiento bifacial, muchos tratados térmicamente (Frank Reference Frank2011, Reference Frank2012). Su baja frecuencia se debería a su empleo para la captura de presas en espacios exteriores, donde podían perderse o descartarse. En prospecciones en la Meseta se recuperaron en superficie tres puntas Cola de Pescado, lo que resulta coherente con nuestra expectativa. Estas evidencias sugieren que las secuencias de reducción bifacial estarían vinculadas, en gran medida, a la producción de puntas de proyectil, en el marco de estrategias de planificación anticipada a la actividad cinegética (Kelly Reference Kelly1988). Las lascas de adelgazamiento bifacial con empleo de sus filos naturales (Cattáneo Reference Cattáneo2002; Lynch Reference Lynch2014) podrían haberse generado en el marco de una secuencia de producción de diversos instrumentos. Todavía no se han registrado instrumentos confeccionados sobre lascas de adelgazamiento, aunque no descartamos que esto haya ocurrido.

No desestimamos propuestas alternativas, como la elaboración de bifaces orientada al mayor aprovechamiento de la materia prima (Cattáneo Reference Cattáneo2005), o para resolver inconsistencias en la localización de los recursos líticos (Franco et al. Reference Franco, Borrero and Lucero2019). El hecho que todos estos instrumentos y productos de talla hayan sido confeccionados sobre rocas silíceas locales de muy buena calidad sugiere que en lugares con disponibilidad estas alternativas serían menos probables.

Otros instrumentos peculiares fueron elaborados con materias primas locales escasas. Se seleccionaron litologías con formas y tamaños particulares como riolita y granito, siendo rocas de mayor dureza, tenacidad y tamaño de grano que las rocas silíceas. El chopping-tool/percutor se destinó al procesamiento de sustancias duras (madera, hueso y roca) dispuestas sobre yunques basálticos, mediante percusión y machacado (Cueto Reference Cueto2015). Se desconoce el uso dado al lito discoidal pulido (Lynch Reference Lynch2014).

Los percutores empleados durante las secuencias de manufactura fueron usualmente guijarros de basalto, más duros que las rocas silíceas. Estas piezas provendrían de fuentes locales; pudieron formar parte del equipamiento personal de los habitantes y ser trasladadas previendo trabajos futuros, redundando en una baja tasa de descarte. En EC7 su mayor frecuencia podría explicarse por el carácter doméstico prolongado de las ocupaciones (Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984; Miotti Reference Miotti1998), y por la inmediata proximidad a la fuente de estos guijarros.

Las formas de uso y las funciones a las cuales fueron destinados los instrumentos también actuaron en la estructuración de la tecnología. La predominancia de instrumentos medianos y grandes, con módulo ancho/espesor medio puede vincularse con una preferencia por la prensión manual. Sólo una muy baja porción del conjunto habría estado enmangada, hecho que indica la confección de instrumentos compuestos para los que se habría empleado madera y otras sustancias. Por otra parte, los grupos prefirieron utilizar los filos formatizados y emplearon de manera escasa los bordes naturales. Esto puede vincularse con la mayor resistencia de los primeros y su mayor vida útil (Cueto Reference Cueto2015, entre otros). Generalmente utilizaron un filo por pieza, ejecutando principalmente una sola acción sobre una única sustancia; y hay escasas evidencias de mantenimiento. Estos rasgos podrían relacionarse a la posibilidad de fabricar fácilmente otros instrumentos.

Aunque no profundizamos en la funcionalidad de la tecnología según la clase de instrumento o por las características del diseño de sus filos, los antecedentes relevados permiten señalar en términos generales que las clases mayoritarias pueden distinguirse en cuanto al grado de integridad funcional que presentan (Cueto Reference Cueto2015:17-18). Los raspadores detentan un grado alto de especificidad funcional, empleándose para realizar acciones transversales destinadas casi exclusivamente al raspado de cuero (80,00%). Las raederas poseen un grado medio, utilizándose principalmente para cortar sustancias blandas de origen animal (cuero y/o carne, 31,81%), para cortar sustancias duras (hueso, 13,63%) y para realizar diversas acciones transversales o que combinan movimientos longitudinales y transversales. En cambio, las lascas retocadas constituyen un diseño versátil (Nelson Reference Nelson and Schiffer1991) con escasa especificidad funcional, usadas para realizar distintos trabajos como el raspado de cuero (16,67%), de sustancias duras (hueso y/o madera, 16,67%), así como el corte de cuero (16,67%) y de hueso (8,33%), entre otras (Cueto Reference Cueto2015; Lynch Reference Lynch2014; Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984).

En cuanto a la estructuración del espacio, la vida de los grupos de la Meseta se organizaba a partir de una movilidad residencial, con recurrencia en el uso de lugares atractivos del paisaje, que presentan predictibilidad en la disponibilidad de recursos. Así, las prácticas cotidianas y reiteradas habrían tendido a la estructuración de las actividades realizadas en distintos lugares, incluida la organización de la tecnología. Aunque la mayor parte de los contextos finipleistocénicos provienen de sitios reparados, poseemos evidencias directas e indirectas para postular la existencia de al menos cuatro tipos de sitio:

(1) canteras donde se realizó el aprovisionamiento de materia prima y se inició el proceso de transformación;

(2) sitios reparados de actividades múltiples donde cobraron relevancia las actividades de manufactura de instrumentos y el empleo de muchos de estos en diversas actividades de procesamiento primario y secundario de recursos. Suelen tener mayor densidad artefactual (dado que la mayor parte de las actividades de formatización final se realizaron allí) y mayor diversidad de clases y de filos. Las huellas de uso dan cuenta de instrumentos vinculados con una amplia gama de tareas desarrolladas cotidianamente: procesamiento del cuero, seccionamiento de presas, aprovechamiento de huesos y otros tejidos para la elaboración de bienes y la alimentación y en menor medida trabajo en madera. Aunque el empleo de los bordes naturales de productos de talla no fue una práctica habitual para estas sociedades, la mayor frecuencia en su uso se dio en sitios de actividades múltiples. Esto se vincularía con la necesidad ocasional de resolver o completar alguna labor. Así en CDM1 (U4), EC7 y C3T1 estos bordes habrían sido empleados para complementar la principal actividad de procesamiento efectuada con los instrumentos, el trabajo de cueros. La mayor parte fueron seleccionados por poseer ángulos agudos adecuados para el corte de esta sustancia (Cueto Reference Cueto2015; Lynch Reference Lynch2014; Mansur-Franchomme Reference Mansur-Franchomme1984);

(3) sitios reparados de actividades restringidas (CT y AEP1) vinculadas al procesamiento primario de presas. Aquí predominan clases de instrumentos, clasificados de diversas maneras por los distintos investigadores, y que presentan mayormente filos largos. Los mismos fueron destinados principalmente al corte de sustancias blandas de animales (Cueto Reference Cueto2015; Lynch Reference Lynch2014). Estos espacios presentan escasas evidencias de manufactura, suelen restringirse a las últimas etapas de retoque o reactivación de filos, y poseen menor densidad artefactual. Esto permite inferir el empleo predominante de instrumentos manufacturados en otros emplazamientos, ingresados una vez terminados;

(4) los lugares vinculados a la actividad cinegética en los cuales intervenían puntas de proyectil, en ocasiones elaboradas en los sitios de actividades múltiples. Estos espacios fueron caracterizados por una actividad principal, vinculada a un determinado equipo artefactual, pero también se desarrollaron tareas menos frecuentes donde se consumieron otras herramientas.

Aunque los lugares reparados fueron parte del paisaje cotidiano de los grupos, en ellos se desarrollaron un rango limitado de actividades, pero no el total de las tareas diarias. Otros espacios, especialmente a cielo abierto, también fueron parte de los lugares habitados cotidianamente. Entre ellos se encuentran ámbitos donde se continuó el proceso de formatización próximos a las fuentes; sectores de acampe o dedicados a la recolección de otros recursos; sitios de avistamiento situados en sectores altos del paisaje, donde se reequiparon los sistemas de caza, como aquellos propuestos para otras áreas de Patagonia y Pampa (Flegenheimer et al. Reference Flegenheimer, Miotti, Mazzia, Graf, Ketron and Waters2014). De corroborar su existencia en nuestra región, brindarán un panorama distinto al de los espacios reparados.

Conclusiones

Formulamos una caracterización holística de la tecnología lítica de las sociedades que habitaron la Meseta durante el Pleistoceno final. Así, profundizamos el conocimiento sobre las estrategias de aprovisionamiento, transporte, manufactura y uso de instrumentos.

Los grupos cazadores-recolectores de esta región estructuraron su tecnología y los lugares que habitaron a partir de la ejecución de prácticas productivas reiteradas en paisajes con gran disponibilidad de rocas. En este contexto, tomaron decisiones sobre cómo elaborar sus instrumentos, recurriendo a una trama de saberes compartidos dentro del territorio social regional. Como resultado se establecieron formas de hacer similares, pero respetando las particularidades de cada situación.

Estos grupos obtuvieron rocas silíceas locales, de buena calidad y amplia disponibilidad, para producir la mayoría de los instrumentos que participaron en sus actividades diarias. Asimismo, desplegaron otras estrategias para obtener rocas particulares, que eran escasas (para funciones específicas) o que procedían de otros territorios. Optaron en general por estrategias de poca inversión de trabajo para la producción instrumental. Seleccionaron soportes generalizados, formatizándolos unifacialmente en un solo filo. Con estos instrumentos ejecutaron una sola acción sobre una única sustancia, operándolos manualmente. Otras estrategias tecnológicas implicaron mayor inversión de trabajo para la selección de los soportes y/o la formatización final. Entre otros procesos, identificamos trayectorias de manufactura bifacial dentro de una planificación anticipada a la actividad cinegética.

Las evidencias de los lugares habitados permiten postular al menos cuatro tipos de sitio. Las canteras donde se realizó el aprovisionamiento de materia prima y se inició el proceso de reducción; los sitios reparados de actividades múltiples donde se finalizaba la manufactura de instrumentos y se los empleaba en el procesamiento de diversos recursos; los sitios reparados de actividades restringidas y los lugares vinculados a la caza.

El nuevo estado del conocimiento al que hemos arribado habilita comparar esta tecnología con aquellas implementadas en otras regiones del continente para discutir el proceso de poblamiento. Esto permitirá superar las limitaciones de los modelos que no consideran la diversidad regional o anclan los estudios en sitios individuales.

Agradecimientos

A CONICET y UNLP, que patrocinan nuestras investigaciones. A los evaluadores por sus valiosos comentarios. A menos que se indique lo contrario, todas las figuras y fotografías por cortesía de los autores.

Declaración de disponibilidad

Los datos originales están disponibles por solicitud a los autores.

Material suplementario

Para acceder al material suplementario que acompaña este artículo, visitar https://doi:10.1017/laq.2021.50.

Tabla Suplementaria 1. Fechados radiocarbónicos de los componentes analizados. Comp.: componente, EC7 sin fechado.

Tabla Suplementaria 2. Superficie excavada, cantidad y densidad de restos líticos por componente.

Tabla Suplementaria 3. Materia prima de instrumentos.

Tabla Suplementaria 4. Clase de instrumento por componente.

Tabla Suplementaria 5. Cantidad de filos y estado de conservación de los instrumentos.

Tabla Suplementaria 6. Serie técnica de los instrumentos por componente.

Tabla Suplementaria 7. Instrumentos analizados funcionalmente por componente.

Tabla Suplementaria 8. Funcionalidad de instrumentos por componente. Longit.: longitudinal; Transv.: transversal.

Tabla Suplementaria 9. Productos de talla y bordes naturales con análisis funcional. XT: productos de talla; nmb: número mínimo de bordes; S/D: sin datos. Se calcula sumando aquellos para los que se consignó esta información y asignando un mínimo de 1 borde para aquellos que no cuentan con este dato. Los productos de talla presentan uso en un solo borde.

Texto Suplementario 1. Definición de variables y categorías operativas.