Real Wages Evolution in Ecuador during the Great Depression, 1927-1937

1. INTRODUCCIÓN

A mediados de 1929, la economía norteamericana empieza a dar señales de debilitamiento hasta llegar al punto conocido como el «martes negro», el 29 de octubre de 1929, cuando los índices económicos comenzaron a desplomarse abruptamente, dando paso a una de las mayores crisis económicas del siglo XX, la Gran Depresión. Esta crisis afectó a la región latinoamericana a través del comercio exterior, en especial con los Estados Unidos, su principal socio comercial.

Los estudios sobre la Gran Depresión en América Latina son variados, con múltiples aristas económicas, una de ellas, la evolución de los salarios reales. Las series de salarios reales, disponibles para algunos países de América Latina, han permitido realizar conjeturas y conclusiones importantes para entender, sobre todo, la evolución del Skill Premium, las tendencias de convergencia o divergencia, y los impactos de crisis internacionales. Con este propósito, se han realizado estudios de períodos largos de tiempo. En el caso de Ecuador, el objetivo principal de presentar, por primera vez, un índice de salarios reales es proveer de una variable económica transcendental para entender de mejor manera el impacto de Gran Depresión en Ecuador. Por este motivo, el estudio se encuentra delimitado a una década.

La Gran Depresión ha sido estudiada en Ecuador con enfoques predominantemente políticos y sociales, los cuales han creado una tendencia académica local que entiende la crisis internacional a través de estas variables. Existen pocos trabajos valiosos que estudien la Gran Depresión con un enfoque económico. Estos trabajos han sido recogidos y analizados en detalle en una investigación previa (Naranjo Reference Naranjo Navas2016).

Esta investigación se convierte en una aportación importante a la historiografía ecuatoriana por dos razones. La primera, presentar por primera vez una investigación que proponga una serie de salarios reales para Ecuador de 1927 a 1937 a partir de datos primarios de diecisiete institucionesFootnote 1 . La segunda, contextualizar la evolución de los salarios reales de Ecuador con respecto a la región latinoamericana.

2. ESTUDIOS PREVIOS DE SALARIOS REALES EN LATINOAMÉRICA

Con relación a América Latina, Williamson (Reference Williamson1999) trabajó con series de salarios reales para determinar la inequidad del poder adquisitivo. Los datos muestran la evolución de seis países: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México y Uruguay. Williamson empieza preguntándose si las diferencias económicas entre países del cono sur, antes de 1914, son producto de la pronta adaptación al primer boom de la globalización, o las diferencias empezaron antes.

Antes de 1914, las economías pobres de América Latina crecían de forma lenta, ilustrado por los casos de Brasil y Perú, mientras que los países más ricos crecían rápidamente, como Argentina, Chile y México. Los datos de salarios de Williamson (Reference Williamson1999) representan a trabajadores no cualificados urbanos, los cuales muestran que había divergencia antes de 1890. Estos datos son compatibles con el argumento de Krugman y Venables (Reference Krugman and Venables1995), quienes sostienen que las economías durante la globalización son propensas a causar divergencias en las primeras etapas de desarrollo antes de causar convergencias en las etapas posteriores. Sin embargo, Williamson menciona que el eje principal en el argumento de Krugman y Venables se construye durante el proceso de industrialización, elemento que no está claro para el caso de América Latina: «pudo ser que las partes más ricas de América Latina, las cuales tenían vínculos comerciales más cercanos con América del Norte y Europa, se favorecieron por la gran mejora en transporte» (Williamson Reference Williamson1999, p. 199).

También son relevantes los aportes de Bertola, Calicchio, Camou y Porcile (Reference Bertola, Calicchio, Camou and Porcile1999) para Uruguay. Este estudio presenta los datos de salarios reales para profundizar en el análisis de las tendencias de convergencia y de divergencia entre 1870 y 1996. Los autores argumentan que la combinación e interacción del aprendizaje tecnológico y el cambio estructural e institucional, definen escenarios específicos de convergencia y divergencia. Los autores estimaron una nueva paridad del poder adquisitivo para Argentina y Uruguay sobre la base de cestas de consumo limitados por productos alimenticios y alquileres de vivienda.

La convergencia y divergencia en «Argentina, Brasil y Uruguay se produjeron en diferentes escenarios históricos resultantes de diferentes combinaciones de derrames tecnológicos y de aprendizaje, apertura, especialización y arreglos institucionales a nivel nacional e internacional» (Bertola, Calicchio, Camou y Porcile Reference Bertola, Calicchio, Camou and Porcile1999, p. 2). A diferencia de lo afirmado por Williamson (Reference Williamson1999), los autores no encuentran una relación clara entre la globalización y la evolución de los salarios reales; los regímenes de convergencia y divergencia están definidos por la interacción entre las diferentes estructuras de la producción y la demanda, dentro de diferentes dinámicas de cambios técnicos e institucionales. Los salarios reales representan a trabajadores no cualificados de la construcción de obras públicas.

Por otro lado, en el caso de Argentina, Ferreres (Reference Ferreres2005) se involucra en una ambiciosa misión: construir algunas series económicas para Argentina de 1810 a 2004. Esta misión es su principal aporte, los índices más importantes que presenta son: Producto Interno Bruto por sectores, y per cápita; producción agrícola; precios al consumidor; empleo y productividad; gastos de la administración pública; tasa de desempleo; pobreza; y la evolución de los salarios reales. Los salarios reales representan a los obreros industriales. Ferreres correlaciona el aumento del salario real con el incremento de la productividad del trabajo. Así, al visualizar que en las décadas posteriores a la mitad de siglo, el salario real promedio del obrero cae, concluye que el derrumbe se debe a las variaciones de la productividad de la economía. Es necesario que aumente la productividad, o valor agregado por persona ocupada, para que suba el salario real y para ello es imprescindible que crezca mucho más el nivel de las inversiones en maquinarias, equipos, y construcción.

Para el caso de México, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México (2010) creó series de salarios del sector industrial: salarios mínimos diarios desde 1877, salarios por hora y salario medio pagado desde 1940 y salario total pagado desde 1970. La serie de salarios mínimos generales diarios presenta una brecha entre 1911 y 1934. A partir de 1934, el índice se presenta de forma bianual hasta 1971. Este índice muestra que de 1934 a 1939, los salarios mínimos crecieron de forma sistemática en pesos corrientes. Aunque la evolución de los salarios mínimos no es comparable con la evolución de los salarios reales, son un punto de referencia importante.

También es importante mencionar el estudio de salarios reales de 1730 a 1930 de Challú y Gómez-Galvarriato (Reference Challú and Gómez-Galvarriato2015) para la ciudad de México. Challú y Goméz-Galvarriato utilizaron el ingreso de la construcción de obra no calificada y los índices de precios ponderados de trece productos, incluidos alimentos, combustible y otras necesidades de la vida. Los autores analizan la evolución de los salarios reales desde la perspectiva de convergencia o divergencia del poder adquisitivo. A principios del siglo XVIII, los salarios reales empezaron en niveles relativamente altos comparados con los niveles internacionales, sin embargo, a partir de 1770 declinaron de forma generalizada. Durante el tiempo del «porfiriato», 1870-1911, los salarios se quedaron estancados o mejoraron muy poco. Además, «rara vez encontramos trabajadores empleados por más de 150 días en todo el período, el trabajo tendía a disminuir durante los tiempos de siembra y cosecha. Durante el siglo XX, estos patrones son menos evidentes» (Challú y Gómez-Galvarriato Reference Challú and Gómez-Galvarriato2015, p. 8).

Por último, en el caso colombiano, Urrutia y Ruiz (Reference Urrutia and Ruiz2010) realizaron una tarea titánica al presentar la evolución de los salarios reales de 1820 a 2006. Para los salarios de 1900 a 1956, los autores utilizan información de López Uribe (Reference López Uribe2008). Para este período, los autores mencionan una realidad latente en varios países de América Latina, especialmente en Ecuador, «en la primera mitad del siglo XX la mayoría de la fuerza de trabajo no era asalariada y la mayor parte de la población vivía en el sector rural» (Urrutia y Ruiz Reference Urrutia and Ruiz2010, p. 158). Esta composición poblacional hace imposible presentar una evolución de los salarios en sectores donde el pago por el trabajo no era monetario. El estudio muestra las tasas de crecimiento de los salarios reales promedio por quinquenios y concluye con una hipótesis similar al caso ecuatoriano: un aumento fuerte de salarios reales durante la Gran Depresión.

Para Ecuador no existen investigaciones sobre la evolución de salarios reales, salarios nominales, salarios mínimos o temas relaciones sobre inequidad, convergencia o divergencia durante la década de 1927 a 1937. La evolución de los salarios reales durante esta década muestra dos tendencias claras: un importante aumento hasta 1932, año en que se abandona la política monetaria ligada al patrón oro; y a partir de entonces, una disminución de los salarios reales hasta 1937. De esta forma, esta investigación realiza un aporte significativo a la historia económica de Ecuador en dos bloques conceptuales: contextualiza el caso de Ecuador dentro de la evolución de salarios reales en América Latina durante la Gran Depresión y presenta series de salarios nominales y reales para el caso ecuatoriano.

3. FUENTES DE SALARIOS EN ECUADOR

La mayor parte de la población vivía en zonas rurales, con menos de un cuarto que vivía en las ciudades. La ciudad más poblada era Guayaquil, con alrededor de 96 mil habitantes; y, la segunda era Quito, con una población aproximada de 50 mil habitantes. Aproximadamente un tercio de la población de Ecuador eran indígenas; un cuarto de la población tenía cierta ascendencia europea; un poco menos de la mitad eran mestizos con lazos predominantemente indígenas y el resto eran negros, de los cuales la mayoría vivía en las ciudades costeras (Stevens Reference Stevens1940).

Durante la Gran Depresión, «la mayoría de ecuatorianos vivían en áreas rurales, tenían acceso a alimento, vivienda y pudieron evitar el impacto pleno de la declinación económica» (Rodríguez Reference Rodríguez1992, p. 200). Esta parte de la población quedaba fuera del comercio interno y, por ende, se convirtió en un colchón de amortiguamiento que minimizó el impacto de la Gran Depresión en Ecuador (Naranjo Reference Naranjo Navas2016). Menos de un cuarto de la población estaba compuesto de obreros o campesinos asalariados que apenas participaban en el comercio nacional, y la parte restante estaba compuesta de empleados públicos, comerciantes, industriales y propietarios rentistas, quienes participaban activamente en el comercio nacional.

Esta composición poblacional plantea dos problemas en esta investigación. Primero, la imposibilidad de construir series salariales en sectores rurales donde la población percibía remuneraciones no monetarias. Segundo, la informalidad del trabajo en el sector urbano. De la Torre (Reference De la Torre1993) estima que, para 1936, el 55% de la población quiteña se encontraba marginalmente ocupada, es decir: jornaleros (10,4%), trabajadores independientes (23,5%), y trabajadores domésticos (21,1%). La segunda categoría laboral más importante eran los trabajadores del sector público: 16,6% en 1936 y 21,1% a principios de los años cuarenta.

A pesar de estas limitaciones, este trabajo muestra la evolución de salarios de diecisiete instituciones, las cuales cubren una gran parte del sector público y una parte del sector industrial. Los salarios del sector público están representados en instituciones de administración y educación pública, mientras que el sector industrial está representado por los estancos de sales, alcoholes y tabaco.

No hay ningún cálculo oficial de la población económicamente activa ni en general sobre el mercado de trabajo para estos años. Los primeros datos sobre la población económicamente activa son de 1962 y provienen de los censos de población y vivienda realizados en ese año. La Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (1979) calculó que el 32% de la población podía ser considerada como económicamente activa. Ante la total ausencia de datos oficiales se ha optado por tomar esta primera estimación de la población económicamente activa para 1962 y extrapolarla para la década de los treinta. Por lo tanto, el dato de población económicamente activa debe ser considerado como una conjetura basada en los primeros censos nacionales. Sabemos que hacia 1930 aproximadamente el 14% de la población vivía en núcleos urbanos (Bethell Reference Bethell1998, p. 31). Si extrapolamos este porcentaje a la población económicamente activa podemos concluir que alrededor de 116.480 personas trabajaban en la economía urbana, y alrededor de 715.520 en la economía rural.

Los salarios presentados es este epígrafe se dividen en dos sectores: industria y servicios (tabla 1) y representan a un total de 5.580 trabajadores, es decir, el 4,79% de la población económicamente activa del sector urbano. Los salarios de cada una de estas instituciones se han dividido en cuatro categorías: trabajos no cualificados, trabajos menos cualificados, trabajos altamente cualificados, y ministros y altos rangos ejecutivos. La clasificación de estas categorías ha obedecido a dos criterios: responsabilidades del puesto de trabajo y rangos salariales. Además, se ha incluido el código HISCO (anexo 2), tomando en cuenta el nombre del puesto y sus ocupaciones.

El grupo de trabajo no cualificado son aquellos puestos en los cuales se requiere de personas que no necesitan tener un aprendizaje previo o formal para realizar sus labores regularmente y no requiere de experiencia previa (Amine Reference Amine2012). Los puestos de porteros y guardas requieren atender responsabilidades de conserje y protección de la propiedad.

Los trabajos menos cualificados son aquellos puestos que necesitan de personas con algún conocimiento previo, formal o por experiencia, que les permite realizar su labor. Son aquellos trabajadores con bajo nivel de responsabilidad administrativa, alfabetos y con conocimientos de operaciones numéricas básicos (Wedege Reference Wedege2002). En esta categoría se ha ubicado los puestos de amanuense, empleado, calígrafo, ayudante y contralor de sacos.

Los trabajos altamente cualificados son aquellos puestos administrativos cuyas necesidades laborales requieren de personas que tienen conocimientos en áreas específicas como administración, contabilidad, estadística, organizativa, legal o gerencial. En esta categoría se encuentran los puestos de secretario, cajero, contador, jefe de estadística, abogado, ministro juez, ministro fiscal, gobernador, telegrafistas, intérprete, profesores a nivel secundario y universitarios, y rectores de colegios y universidades.

La categoría de ministros y altos rangos ejecutivos está creada para personas cuyos puestos dependen directamente de decisiones o planes políticos nacionales y para los principales representantes del poder judicial. Generalmente son personas con grandes influencias en el sector público y que además poseen habilidades en el manejo de recursos públicos, humanos, gerenciales y judiciales. En esta categoría se encuentran todos los puestos de ministros, directores administrativos de importantes secciones ministeriales, ministros jueces y ministros fiscales de la Corte Suprema.

4. METODOLOGÍA

Los salarios de las diecisiete instituciones estudiadas han sido agrupados por cualificación laboral de manera que se puedan construir los índices de los salarios nominales para cada grupo. En el anexo 2 se detalla el nombre del puesto, los grupos por cualificación laboral, y el código HISCO, mientras que en la tabla 2 se presenta el número total de puestos laborales estudiados.

Para generar los índices se ha procedido a dar la misma ponderación a cada uno de los puestos que pertenecen a un mismo grupo laboral. Estas ponderaciones eliminan las distorsiones que podrían producir las fluctuaciones de los salarios con mayores ingresos, pues serían estos salarios los que marcarían la tendencia, minimizando la evolución de los salarios con menores ingresos. Así, dando a cada salario del mismo grupo laboral igual ponderación, se marca una tendencia purificada de estas distorsiones.

En la categoría de trabajo no cualificado se encuentran los salarios de ocho puestos, a cada uno de ellos se ha dado la ponderación de (100/8) %, es decir de 12.5%. En la categoría de trabajo menos cualificado se ha dado a cada puesto la ponderación de (100/12) %, es decir de 8.33%. En la categoría de trabajo altamente cualificado se ha dado a cada puesto la ponderación de (100/62) %, es decir de 0.62%. En la categoría de ministros y altos rangos ejecutivos se ha dado la ponderación de (100/11) %, es decir de 9.09%.

Después de haber calculado la ponderación para los puestos dentro cada categoría, se ha procedido a tomar como año base el salario de 1927. Se ha tomado esta decisión porque nos provee de dos cimientos argumentativos para nuestra investigación: primero, este año es considerado como el año del salto a la modernización estatal a través de la creación del Banco Central del Ecuador y de instituciones de control estatal que se mantienen hasta la actualidad; y segundo, porque provee de un contexto previo que permite entender de mejor manera el impacto de la Gran Depresión en Ecuador.

Cada uno de los salarios se ha multiplicado por la ponderación y se los ha dividido para el salario de 1927. Por último, se ha procedido a la sumatoria de los salarios ponderados para cada categoría laboral para cada año dando como resultado un índice depurado.

Para obtener un índice consolidado de salarios reales de 1927 a 1937 se ha procedido a dar una ponderación específica a cada categoría por cualificación laboral. La ponderación es el resultado del número total de trabajadores que se registra para cada categoría. Esta información no está disponible para los años de la década estudiada, sin embargo, el Instituto Nacional de Previsión (1939, pp. 3-7) publicó en 1939 los primeros datos consolidados del sector público donde se muestra el número de trabajadores para cada escala salarial. Se ha hecho uso de esta información para construir ponderaciones para cada grupo por cualificación laboral.

De la información salarial registrada por el Instituto Nacional de Previsión (tabla 3), se han dividido los salarios en cuatro grupos: de 0 a 135 sucres, correspondiente al grupo de Trabajo no Cualificado; de 140 a 195 sucres, correspondiente al grupo de Trabajo Menos Cualificado; de 200 a 470 sucres, correspondiente al grupo de Trabajo Altamente Cualificado y más de 480 sucres correspondiente al grupo de Ministros y Altos Rangos Ejecutivos.

De esta forma, el grupo de Trabajo no Cualificado obtiene una ponderación de 41.50%, el grupo de Trabajo Menos Cualificado de 37.22%, el grupo de Trabajo Altamente Cualificado de 18.94%, y el grupo de Ministros y Altos Rangos Ejecutivos de 2.34%. Una vez dada la ponderación adecuada a cada grupo por cualificación laboral se ha creado un único índice consolidado de 1927 a 1937.

TABLA 3 SALARIOS Y NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS, 1939

Fuente: Calculado a partir de los datos del Instituto Nacional de Previsión, 1939.

5. ÍNDICE DE PRECIOS Y POLÍTICAS MONETARIAS

Morillo (Reference Morillo Batlle1996) calculó un índice de precios que sigue la metodología de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Sin embargo esta metodología no está explicada con claridad en su publicación y por ello se ha decidido utilizar el índice oficial del Banco Central del Ecuador.

El Banco Central del Ecuador, en sus boletines mensuales desde 1927, construía el índice de precios basado en los productos de consumo interno. Este índice está compuesto por los precios de cincuenta y nueve productos de consumo alimenticio al por menor. Los registros diarios de los cambios de precios los realizaba el Ministerio de Hacienda en los mercados de las principales ciudades del país.

Los productos tenidos en cuenta para la elaboración del índice de precios de consumo interno son: arroz de castilla, arroz de cebada, arvejas en grano, arvejas tiernas, achiote, azúcar, aguacates, ají, ajos, cebada en grano, camotes, col de seda, col verde, café pilado, café en cáscara, carne de res, carne de cerdo, carne de cordero, cebolla paiteña, cebolla común, carbón, chocolate, choclos, fideo, fréjol blanco, fréjol bayo, guayabas, huevos, harina de castilla, harina de maíz, harina de habas, harina de arvejas, habas tiernas, habas secas, jora, lentejas, limas, maní, manteca, mantequilla, maíz grueso, maíz delgado, morocho, mellocos, maqueños, naranjas, naranjillas, ocas, papas, quesos descremados, quesos con crema, raspaduras, sal, tomates de comida, tomates de castilla, yucas, zanahorias, zapallos y zambos.

La variación de los precios de los productos de consumo interno era registrada diariamente por el Ministerio de Hacienda. Esta información se enviaba mensualmente al Banco Central del Ecuador el cual publicaba la información consolidada de forma mensual y anual en sus boletines. Haciendo uso del índice de precios de consumo interno, se ha construido la serie de inflación anual que presenta una tendencia deflacionaria de 1929 a 1932 y una tendencia inflacionaria de 1933 a 1937 (Gráfico 1).

GRÁFICO 1 GRÁFICO ÍNDICE DE PRECIOS, 1927-1937 Fuente: Anexo 3.

5.1. Patrón oro: 1927-1932

Para entender la evolución del índice de precios, es indispensable repasar sucintamente las políticas monetarias de la década. Entre 1927, año en que la Misión Kemmerer termina su trabajo en Ecuador, y febrero de 1932, fecha en la que se decidió abandonar el patrón oro, fue la etapa de la influencia de las políticas instauradas por Kemmerer, las cuales involucraban una reestructuración del sistema financiero nacional con su eje principal localizado en la fundación del Banco Central del Ecuador. Cuando la Gran Depresión se sintió en Ecuador, las políticas económicas anticrisis no difirieron de las políticas estructuradas en 1927. El gobierno ecuatoriano tenía el sólido concepto de que las herramientas que había dejado el nuevo sistema financiero eran suficientes para controlar los embates de la crisis internacional.

Las políticas económicas influenciadas por la Misión Kemmerer tenían una idea central: mantener el equilibrio fiscal, el cual fue sinónimo de mantener el sistema oro como un sistema que podía autorregularse a través del aumento o disminución de la circulación de dinero y que podía controlarse a través de la impresión de dinero, a través de las tasas de interés y a través de la compra y venta de giros en el exterior. Estas herramientas fueron los ejes de una política que se centró en la oferta monetaria. Fue una política que pretendía controlar los desequilibrios causados en la balanza comercial por medio del control de la oferta monetaria.

Antes de los inicios de la crisis internacional, el patrón oro ya estaba establecido en el territorio ecuatoriano. La circulación existente debía estar respaldada con el 50% de reservas en oro. La oferta monetaria estaba en manos de bancos privados hasta la fundación del Banco Central el 10 de agosto de 1927, año en que se inauguró una nueva estructura financiera.

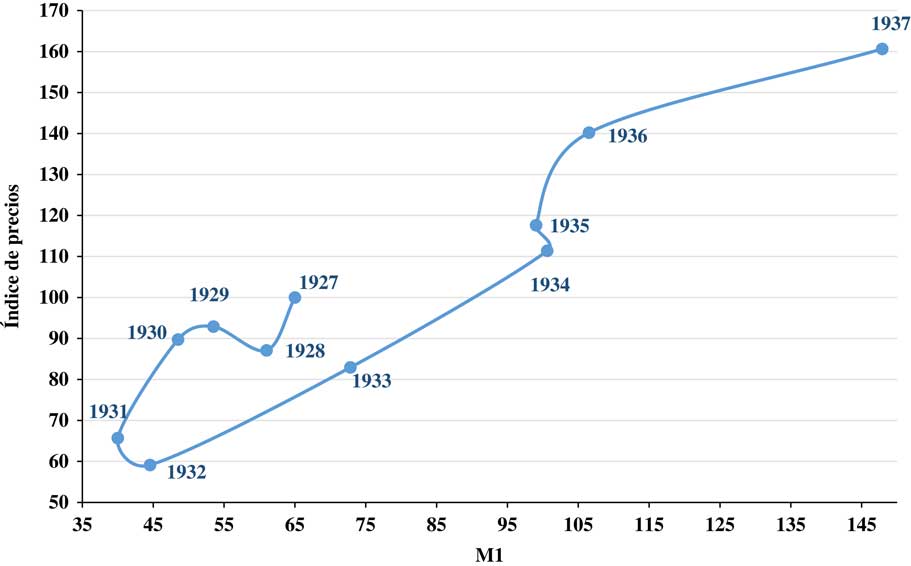

En septiembre de 1931 Gran Bretaña decide dejar de lado el patrón oro, lo que provocó repercusiones graves en Ecuador pues comenzó una salida de oro acelerada. El Banco Central perdió alrededor de un millón de sucres durante el mismo año. Tras la decisión de Gran Bretaña de abandonar el patrón, oro y tras ver una caída acelerada de las reservas del Banco Central de Ecuador, «la mayoría de los Bancos en Guayaquil habían optado por realizar sus préstamos a base de dólares» (Morillo Reference Morillo Batlle1996, p. 74). El resultado de estas políticas fue obvio: la oferta monetaria (M1) disminuyó de 65 millones de sucres en 1927 a 40 millones en 1931 (Gráfico 2), lo que produjo un intenso fenómeno deflacionario hasta 1932.

5.2. Inconvertibilidad: 1932-1938

La segunda etapa de las políticas monetarias empieza en febrero de 1932 y termina en 1938. Esta etapa se caracteriza por un sistema extremadamente inestable, el cual se moviliza desde la supresión del patrón oro, el manejo de tasas de interés, aumento de créditos al público, el endeudamiento público agresivo, la incautación de divisas y el control de exportaciones e importaciones. Estas medidas pretendían equilibrar la balanza comercial, mientras se intentaba controlar la inflación.

Las principales medidas monetarias tomadas durante esta etapa fueron dos:

1. El abandono del patrón oro, es decir, el encaje bancario que se necesitaba para la impresión de moneda se redujo a la mitad.

2. El gobierno ecuatoriano obligó al Banco Central del Ecuador, a través de una serie de decretos de ley, a hacer préstamos cuantiosos que permitieron solventar las brechas fiscales y aumentar la circulación monetaria.

En 1932, el patrón oro se abandonó pues la presión social en contra de las medidas «kemmerianas» fue creciendo rápidamente. Se exigía la ampliación del circulante y del crédito e «incluso el superintendente de bancos opinó que Kemmerer no comprendía la contracción devastadora del medio circulante y de los precios y que el Banco Central debía hacer caso omiso de su recomendación de que se siguiera limitando el circulante y el crédito» (Drake, Reference Drake1995: 269). Se modificó el porcentaje requerido del 50% en reservas al 25% de reservas en depósitos y el 50% de reservas para la convertibilidad del dinero en circulación.

El decreto No. 33 de febrero de 1932 ordenó, como medida para detener la deflación, la inconvertibilidad monetaria. En el mismo decreto se reglamentó uno de los primeros créditos que vendrían en pocos años: el gobierno ordenó al Banco Central otorgar un crédito de 12 millones de sucres que servirían en parte para crear la Caja Agraria, institución encargada de otorgar créditos para la agricultura (Stancey Reference Stancey1990, p. 55). El préstamo fue entregado en doce cuotas, a razón de un millón por mes. Este préstamo tenía el objetivo de aumentar la circulación monetaria a través de créditos enfocados en varias áreas: cinco millones se destinaron para vialidad y obras públicas, cinco millones para inversiones agrícolas, un millón para la deuda internacional y un millón para inversiones comerciales e industriales procurando ayudar a la industria exportadora (Morales, León Camacho y Oleas Montalvo Reference Morales, León Camacho and Oleas Montalvo1997).

Las políticas anticrisis se enfocaron en la intervención del gobierno en los recursos del Banco Central. Se cuentan ocho préstamos del Banco Central al gobierno ecuatoriano de 1932 a 1937, con una suma total de 44,8 millones de sucres. Estos préstamos se hicieron de acuerdo al siguiente cronograma: en febrero 8 de 1932 se presta 12 millones de sucres; en diciembre 29 de 1932, a través de una Ley de Emergencia, se presta 13 millones para el Banco Hipotecario del Ecuador, banco a cargo del gobierno ecuatorianoFootnote 2 ; en diciembre 30 de 1933 se presta al gobierno 6,4 millones de sucres, al dos por ciento de interés; en febrero de 1934 se prestó 2,5 millones de sucres para el pago de vencimientos fiscales; en mayo 13 de 1937 se prestó 1,7 millones de sucres; en junio 24 de 1937 se prestó 3 millones de sucres; y en agosto 21 de 1937 se prestó 6,2 millones de sucres. El 19 de agosto de 1937, «se consolida la deuda del gobierno con un saldo de 268´000.000 al 3 por ciento anual de interés, con una cuota fija a partir de 1938 de 750.000. El señor BonifazFootnote 3 indica que en cinco años, de 1932 a 1937, las deudas del gobierno, en total, han ascendido a S/. 47´041.114,16» (Stancey Reference Stancey1990, p. 62), de los cuales 44,8 millones provenían del Banco Central del Ecuador.

El abandono del patrón oro y las recurrentes deudas con el Banco Central del Ecuador hicieron posible tener una mayor oferta monetaria, lo que produjo altos índices inflacionarios. De 1932 a 1937, la M1 aumenta de 44,55 millones de sucres a 147,9 millones (Gráfico 2), produciendo un fuerte fenómeno inflacionario.

Como se puede ver en el Gráfico 2, el índice de precios y la M1 presentan una relación directa, r2=0,878, p<0,005 (anexo 5). Hasta febrero de 1932, las «políticas kemmerianas» causaron una deflación profunda, lo que ocasionó una tendencia ascendente en la evolución de los salarios reales en Ecuador. A partir de 1932, las políticas monetarias causaron un aumento considerable en la oferta monetaria y, por ende, los índices inflacionarios produjeron tendencias descendentes en los salarios reales.

6. EVOLUCIÓN SALARIAL

6.1. Evolución de los salarios nominales en Ecuador

El índice de salarios nominales, presentado en el Gráfico 3, muestra tres tendencias claras. La primera tendencia se aprecia en los trabajos no cualificados: aquellos trabajos con los salarios más bajos presentan una tendencia ascendente durante toda la década estudiada. Los salarios suben un 3% en promedio anualmente.

GRÁFICO 3 ÍNDICE DE SALARIOS NOMINALES POR CUALIFICACIÓN, 1927-1937 Fuente: Anexo 6.

La segunda tendencia es la de los salarios de dos sectores laborales: el sector del trabajo menos cualificado y el sector del trabajo altamente cualificado. Estos dos sectores presentan un estancamiento en la evolución de los salarios. De 1927 a 1937, el sector de los trabajos menos cualificados presenta un aumento promedio anual del 1,4%, mientras que el sector de los trabajos altamente cualificados presenta un aumento anual medio del 0,8%. Sin embargo, hasta 1935, los salarios de estos sectores no registran aumento; es a partir de 1936 cuando los salarios aumentan considerablemente.

La tercera tendencia se aprecia en los salarios del sector de ministros y altos rangos ejecutivos. Este sector muestra una tendencia descendente hasta 1935, y luego una ascendente hasta 1937. De 1927 a 1937, los salarios de este sector muestran una reducción anual media de -1,45%. Sin embargo, de 1927 a 1933, la reducción anual promedio fue de -6,37%. Es en los dos últimos años cuando los salarios de este sector se recuperan.

De esta forma, las tres tendencias descritas sugieren que los salarios de menores ingresos mensuales no sufrieron el impacto de la crisis internacional, lo cual se confirmará con la presentación de los salarios reales. Su evolución se basó en un incremento sostenido durante la década. Los salarios de ingresos medios se estancaron; permanecieron relativamente iguales durante toda la década, mostrando una recuperación en los dos últimos años. Por último, los salarios de los más altos ingresos conforman el grupo que registra un mayor impacto de la crisis internacional, con una caída continua hasta 1932, un estancamiento de los salarios de 1932 hasta 1935, y una recuperación en los dos últimos años.

Para entender la evolución de los salarios nominales (a excepción de los salarios de ministros y altos rangos ejecutivos), es importante referirnos al contexto de la legalidad vigente en el sector laboral. El Código Penal de 1906, vigente en la década de 1920 y 1930, instituía un sistema de protección laboral para los trabajadores castigando con prisión o multas las reducciones de salarios (Art. 298). Asimismo, el 11 de septiembre de 1916 se decretaron algunas reglas de trabajo, «por el cual se fija las horas y días de labor, en ocho las primeras y seis los segundos, por semana» (Albornoz Reference Albornoz1931, p. 52). En 1921, se promulgó la «Ley sobre indemnización pecuniaria al obrero o jornalero, por accidentes de trabajo» (Albornoz Reference Albornoz1931, p. 53). A través de este contexto legal se puede entender que los salarios nominales del sector laboral no presenten una tendencia descendente.

6.2. Evolución de los salarios reales en Ecuador

Los salarios reales por cualificación laboral se han obtenido haciendo uso de los datos de los salarios nominales presentados en la sección anterior y el índice de precios de consumo interno construido por el Banco Central del Ecuador. Para obtener los índices de salarios reales se ha procedido a dividir los salarios nominales para el índice de precios de consumo interno, con base en 1927, y luego se los ha multiplicado por 100.

A partir de los datos de salarios reales, gráfico 4, se puede realizar tres observaciones importantes:

Primera: de 1927 a 1929, el poder adquisitivo de los cuatro grupos laborales aumenta entre 7 y 12 puntos.

Segunda: cuando la crisis internacional empieza en 1929, a excepción del grupo de Ministros y Altos Rangos Ejecutivos, se puede observar que el poder adquisitivo del resto de los grupos laborales aumenta hasta 1932. En este año, se registran los picos más altos, índices entre 182,57 y 164,96 puntos con respecto a 1927.

Tercera: a partir de 1932, se muestra una tendencia descendente hasta 1937 en todos los grupos clasificados por cualificación laboral. En 1937, en todos los grupos se registran salarios por debajo de los de 1927. El grupo laboral de Trabajo no Cualificado es el que más se acerca al índice de 1927, aunque todavía con una distancia importante: en 1937 se registra un índice de -18,58 con respecto a 1927. Por otro lado, el grupo laboral de Trabajo Menos Cualificado registra una disminución -27,97 puntos; el grupo de Trabajo Altamente Cualificado disminuye en -31,7 puntos y el grupo de Ministros y Altos Rangos Ejecutivos disminuye en -47,72 puntos.

Con estas tres observaciones, se puede apreciar que el poder adquisitivo de los cuatro grupos por cualificación laboral pasa por dos tendencias, una tendencia ascendente de 1929 a 1932, y a partir de ese año una tendencia descendente hasta 1937 (anexo 7 y anexo 8). Además, el grupo por cualificación laboral que más impacto registra en su evolución a causa de la crisis internacional es el de Ministros y Altos Rangos Ejecutivos. En 1937, este grupo muestra una reducción de alrededor de la mitad de los salarios reales de 1927.

GRÁFICO 4 SALARIOS REALES POR CUALIFICACIÓN LABORAL, 1927-1937 Fuente: Anexo 7.

Con respecto a la evolución del índice consolidado de salarios reales, de 1927 a 1937, la evolución del poder adquisitivo de los salarios reales en Ecuador pasa por tres etapas. La primera, antes de la crisis internacional, el índice de los salarios reales aumentan de 1927 a 1928 en 14,81. La segunda, una vez que la Gran Depresión comienza (1929 a 1932), el poder adquisitivo de los salarios reales aumenta de forma importante, alcanzando el valor de 173,52 puntos. Por último, de 1932 a 1937, el índice de los salarios disminuye hasta colocarse en 74,76 puntos con respecto a 1927 (Gráfico 5).

GRÁFICO 5 ÍNDICE DE SALARIOS REALES, ECUADOR, 1927-1937 Fuente: Anexo 7

6.3. Salarios reales en América Latina, 1927-1937

La investigación de Williamson (Reference Williamson1999) muestra la evolución de los salarios reales de algunos países de América Latina. Los datos muestran la evolución de los salarios de seis paísesFootnote 4 en quinquenios: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México y Uruguay (tabla 4). En todos los casos se observan dos tendencias: una tendencia ascendente de 1925-1929 a 1930-1934 y una tendencia descendente de 1930-1934 a 1935-1939.

Tomando como base el período de 1925-1929, la tendencia ascendente hasta 1930-1934 registra un aumento de 22,6 puntos, mientras que la tendencia descendente hasta 1935-1939 registra una disminución de -14,3 puntos con respecto al período de 1930-1934.

Estas dos tendencias muestran que, durante la crisis de la Gran Depresión, el poder adquisitivo de los salarios reales en los países mencionados de América Latina evolucionó primero con un aumento considerable hasta 1930-1934, y posteriormente experimentó una disminución importante hasta el período 1935-1939. A pesar de estas fluctuaciones, los salarios registrados en el período 1935-1939, con respecto a 1925-1929, aumentaron en un 8,34%, lo que muestra que en una década los salarios reales no registraron un aumento significativo.

TABLA 4 SALARIOS REALES AMÉRICA LATINA DE 1925 A 1939 (1913=100)

Fuente: Williamson, Reference Williamson1999: 118.

Nota: La última columna ha sido añadida a la tabla original de Williamson de forma que se pueda observar la evolución de consolidada de los salarios reales en América Latina. Para esta columna, el año base se modifica.

A su vez, Astorga (Reference Astorga2015), al discutir sobre la inequidad en América Latina durante el siglo XX, presenta la evolución promedio de los salarios reales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela. A precios de 1970, en el periodo de 1930 a 1940, los salarios en promedio aumentan alrededor de 7 puntos, con un estancamiento en los primeros años de la década de 1930. Los datos no se presentan desagregados por años, por ello es difícil apreciar las tendencias dentro de la década de los treintas.

Además del trabajo de Williamson (Reference Williamson1999) y Astorga (Reference Astorga2015), son también relevantes los estudios de Ferreres (Reference Ferreres2005) para Argentina, y de Bertola, Calicchio, Camou y Porcile (Reference Bertola, Calicchio, Camou and Porcile1999) para Uruguay. En el caso argentino (Gráfico 6), la evolución de los salarios reales de 1927 a 1937 presenta dos tendencias importantes. Primero, la evolución de los salarios reales argentinos fluctúa constantemente, registrando cada dos años picos altos y bajos. Segundo, los salarios reales en 1937 se diferencian solo en 2,9 puntos con respecto a los salarios de 1927, lo que muestra que en el periodo 1927-1937 los salarios reales argentinos se estancaron.

GRÁFICO 6 SALARIOS REALES EN AMÙRICA LATINA, 1927-1937, 1927=100 Fuente: Anexo 9.

En el caso uruguayo (Gráfico 6), la fluctuación de los salarios reales presenta dos tendencias claramente pronunciadas: la primera ascendente de 1927 a 1933, en la cual se registra un aumento de 15,05 puntos; la segunda descendente de 1933 a 1935, con una disminución de 9,5 puntos. En 1937, los salarios registran una diferencia de 4,9 puntos con relación al año inicial.

Los datos de los distintos trabajos realizados para América Latina muestran en términos generales que el primer impacto de la Gran Depresión en los salarios reales produjo que el poder adquisitivo de la región aumentase hasta 1932-1933.

La evolución de los salarios reales de Ecuador es compatible con la evolución de los salarios reales de América Latina porque, en ambos casos, presentan primero un aumento en el poder adquisitivo y luego una disminución del mismo. Tomando en cuenta los datos de Williamson (Reference Williamson1999), Ferreres (Reference Ferreres2005), y Bertola et. al. (Reference Bertola, Calicchio, Camou and Porcile1999), en América Latina el impacto de la Gran Depresión en los salarios reales produjo que el poder adquisitivo de la región aumentase hasta 1932 y 1933 (Argentina, Uruguay), 1931-1933 (Colombia, Cuba, México), y luego descendiera para situarse en 1937 en niveles similares a los registrados en 1927.

Las restricciones monetarias que impuso el patrón oro en América Latina fueron comunes a todos los países, sin embargo, la decisión de abandonar este régimen monetario no se tomó en conjunto: Argentina, Uruguay y Brasil lo hicieron en 1929; Venezuela en 1930; México, Chile, Bolivia en 1931 y Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Perú y Ecuador en 1932 (Ossa, Reference Ossa1993). Las políticas monetarias de la región latinoamericana nos conducen a relacionarlas con la evolución de los salarios reales. En los casos de Colombia, México y Ecuador se observan dos elementos comunes: primero, la decisión de abandonar el patrón oro fue tardía (México en 1931, Colombia y Ecuador en 1932); segundo, la evolución de los salarios reales en estos países se parece considerablemente. Este hecho nos lleva a pensar que la política de mantener el patrón oro condujo al aumento del poder adquisitivo en los salarios de la región latinoamericana, especialmente en los casos de México, Colombia y Ecuador, y que, por el contrario, la decisión de abandonar este sistema monetario, produjo la caída de los salarios reales en el resto.

La evolución de los salarios reales de Ecuador es similar a la evolución registrada en América Latina en tres aspectos importantes:

Primero, en ambos casos se puede observar una tendencia ascendente en la evolución de los salarios reales una vez que la crisis internacional empezó. Cuando la Gran Depresión se extendió por la región, el poder adquisitivo de los salarios reales de Ecuador y de América Latina aumentó de forma significativa. En el caso ecuatoriano, de 1929 a 1932, en 64,9 puntos, y en el caso de América Latina en 30,87 puntos.

Segundo, inmediatamente después del aumento del poder adquisitivo de los salarios, en el caso de Ecuador y de América Latina se muestra una disminución del poder adquisitivo. En Ecuador, de 1932 a 1927, el índice baja de 173,51 a 74,76 puntos, mientras que en América Latina, de 135,7 a 97,6 puntos. Con estas tendencias, se puede establecer que en términos generales el patrón de evolución de los salarios reales en la región y en Ecuador es similar.

Tercero, los salarios reales en América Latina en 1937 se acercan al índice registrado en 1927, mientras que en el caso de Ecuador permanecen distanciados. Los salarios en América Latina registran una diferencia de -2,4, mientras que en Ecuador presentan una disminución de -25,2.

Antes de la Gran Depresión (de 19217 a 1929), el índice de los salarios reales en Ecuador aumenta en 8,64 puntos, lo que muestra que, antes de la Gran Depresión, el poder adquisitivo había caído, en un año, en -6,17 puntos. Para entender la singularidad de la evolución de los salarios reales en Ecuador antes de la crisis internacional se debe recordar que en agosto de 1927 se fundó el Banco Central del Ecuador y, conjuntamente con esta fundación, se estableció el patrón oro como sistema monetario.

7. CONCLUSIONES

Esta investigación se ha realizado superando una importante limitación: la escasa disponibilidad de fuentes primarias y secundarias para Ecuador a causa de la destrucción o deterioro de archivos, además del alto grado de informalidad en los sectores laborales. A pesar de estas limitaciones, la investigación recoge un trabajo arduo en la recolección de datos inéditos que han permitido construir, por primera vez, una serie de salarios reales para Ecuador. Esta serie llena ciertos vacíos en la historiografía ecuatoriana, la cual se ha construido con un énfasis especial en eventos políticos y sociales. La evolución de los salarios nominales y reales, y su contextualización en la región latinoamericana, son las principales aportaciones de este artículo.

Las políticas monetarias de la década estudiada influyeron de forma directa en la evolución de los salarios reales en Ecuador. El mantenimiento del patrón oro produjo una deflación importante la cual provocó a su vez un aumento importante de los salarios reales hasta 1932. Una vez que se abandona el patrón oro en febrero de 1932 se da inicio a políticas monetarias expansivas, las cuales se centran en aumentar la oferta monetaria a través de un ingente aumento del gasto público. Estas políticas ocasionaron una inflación constante, lo que provocó la disminución de los salarios reales.

A partir de la crisis internacional, el poder adquisitivo de los salarios reales en Ecuador pasa por dos etapas: la primera, de 1929 a 1932, el poder adquisitivo aumenta de forma considerable; la segunda, una disminución del poder adquisitivo de 1932 a 1937. La evolución de los salarios reales de Ecuador es similar a la evolución registrada en América Latina en dos puntos importantes: en ambos casos se puede observar una tendencia ascendente de los salarios reales una vez que la crisis internacional empezó; después del aumento del poder adquisitivo de los salarios, la tendencia cambia y hay una disminución del poder adquisitivo. Al final de la década de 1930, los salarios reales de América Latina se acercan a los registrados en el año base.

La evolución de los salarios reales muestra una parte importante del impacto de la crisis internacional en el mercado laboral. Sin embargo, quedan pendientes de investigación otras áreas significativas en el mercado laboral, como el estudio del empleo. A priori, tomando en cuenta la Curva de Phillips, es decir, la relación inversa, a cortos períodos de tiempo, entre inflación y desempleo, se podría sugerir que el empleo sirvió como mecanismo de ajuste del mercado laboral hasta 1932. Dado que los salarios reales aumentaron de forma significativa a causa de la deflación, seguramente ésta produjo altos índices de desempleo. Así, el estudio de la demanda y oferta de trabajo queda pendiente. De igual forma quedan en el tintero estudios sobre la desigualdad, condiciones laborales, construcción de nuevas cestas de consumo, etc., áreas que esperamos cubrir con investigaciones futuras.

ANEXOS

ANEXO 1 SECTORES SALARIALES

ANEXO 2 OCUPACIONES CLASIFICADAS POR CUALIFICACIÓN

ANEXO 3 PRECIOS INTERNOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INFLACIÓN, 1927-1937

ANEXO 4 M1 Y M2 EN MILLONES DE SUCRES, 1927-1937*

ANEXO 5 RESUMEN ESTADÍSTICO: IPC, M1, 1927-1937

ANEXO 6 SALARIOS MENSUALES POR CUALIFICACIÓN LABORAL, SUCRES CORRIENTES

ANEXO 7 SALARIOS REALES POR CUALIFICACIÓN LABORAL DE 1927 A 1937 (1927=100)

ANEXO 8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL ÍNDICE DE SALARIOS REALES, 1927-1927

.

ANEXO 9 SALARIOS REALES EN AMÉRICA LATINA DE 1927 A 1937 (1927=100)