Introduction

En 2005, après plus de trois années de recherches et de consultations, les professeurs de droit Rollie Thompson (Université de Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Écosse) et Carol Rogerson (Université de Toronto, Toronto, Ontario) ont déposé auprès du ministère de la Justice du Canada un rapport intitulé Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux – Ébauche d’une proposition Footnote 1 . En juillet 2008, une version définitive des Lignes directrices facultatives a été rendue publique Footnote 2 . Les Lignes directrices facultatives (LDF) Footnote 3 ont été élaborées dans le but d’accroître la certitude et la prévisibilité des ordonnances alimentaires entre époux et ex-époux Footnote 4 en application de la Loi [fédérale] sur le divorce Footnote 5 et, le cas échéant, des lois provinciales Footnote 6 , tant en ce qui concerne le montant de la pension que sa durée. Elles ne découlent ni d’une loi fédérale, ni d’un règlement. Elles n’ont aucun caractère officiel et ne sont utilisées qu’à titre indicatif. Non contraignantes, leur adoption et leur utilisation s’exercent sur une base exclusivement volontaire. En fait, les LDF sont conçues comme un guide, une référence en la matière, pour les personnes appelées à établir une pension alimentaire entre époux.

Au chapitre du calcul du montant de la pension, les LDF reposent principalement sur le concept central du partage des revenus entre les époux, lequel permet, selon les auteurs, de tenir compte à la fois de l’aspect compensatoire et non compensatoire (besoins) de la pension alimentaire pour époux. Selon Rogerson et Thompson, le concept des LDF se base sur la pratique du droit familial à travers le Canada.

L’application des LDF se fit progressivement et sans encombre dans les provinces et territoires canadiens. Dès 2005, la Cour suprême de la Colombie-Britannique reconnaissait leur utilité dans l’affaire W. c. W. Footnote 7 . Au Québec, cependant, l’introduction des LDF a connu des ratés. En 2006, la Cour d’appel écartait leur application au cas d’espèce, en mentionnant toutefois que sa décision n’en était pas une de principe Footnote 8 . Plusieurs juristes ont pourtant interprété cet arrêt comme un rejet du concept des LDF, si bien que très peu de jugements y ont fait référence par la suite. Ce n’est qu’en 2011 que la Cour d’appel a finalement reconnu leur utilité en termes clairs Footnote 9 .

Par ailleurs, dès 2007, le ministère de la Justice du Québec a cherché à savoir si, effectivement, les LDF représentaient bien, au Québec, « les meilleures façons de faire ainsi que les tendances qui se font jour en la matière », tel qu’affirmé par Thompson et Rogerson. Cet article vise à apporter une réponse à cette interrogation Footnote 10 . On y trouve une présentation des principes et des critères articulés par les LDF et un exercice de simulation qui permet de confronter les montants et les durées de la pension qui résultent des décisions prises par les époux ou par le tribunal à ceux que prescrivent les LDF. L’étude est inédite en ce qu’elle porte non seulement sur la jurisprudence de la Cour supérieure répertoriée en la matière, mais aussi sur des décisions judiciaires entérinant une entente de pension alimentaire entre les époux, lesquelles représentent une forte majorité des jugements de divorce québécois. Les résultats présentés suscitent la réflexion quant à l’opportunité d’utiliser les LDF au Québec compte tenu de la pratique du droit actuel en matière de pensions alimentaires entre époux. Avant de présenter le cadre de l’exercice de simulation et ses résultats, il convient d’exposer brièvement les fondements de l’obligation alimentaire entre époux en vertu de la Loi sur le divorce, fondements sur lesquels les LDF trouvent appui.

1 Fondements de l’obligation alimentaire entre époux en vertu de la Loi sur le divorce

Les facteurs d’attribution Footnote 11 et les objectifs de l’ordonnance alimentaire entre époux énoncés aux articles 15.2(4) et 15.2(6) de la Loi sur le divorce sont multiples. Les tribunaux appelés à statuer sur le droit alimentaire d’un époux ou d’un ex-époux disposent d’une marge de manœuvre importante pour en apprécier la portée à la lumière des faits qui leur sont soumis. Qui plus est, certains objectifs et facteurs d’attribution reflètent des orientations qui peuvent sembler inconciliables. Les jugements contradictoires rendus au lendemain de l’entrée en vigueur de la loi, en 1985, témoignent bien de cette problématique.

En 1999, dans l’affaire Bracklow Footnote 12 , la Cour suprême s’est employée à conceptualiser les différentes finalités de l’obligation alimentaire. Interprétant globalement les facteurs d’attribution et les objectifs prévus dans la loi, la Cour a dégagé trois grands fondements à l’obligation alimentaire entre époux et ex-époux.

S’en remettant au raisonnement de la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Moge Footnote 13 rendu quelques années auparavant, la Cour a d’abord identifié un fondement compensatoire à l’obligation alimentaire Footnote 14 . Dans la perspective compensatoire, trois éléments en particulier sont prépondérants. Prévu à l’article 15.2(4)b), le premier se présente sous forme de « facteur d’attribution » et concerne les « fonctions remplies par les époux pendant la vie commune » Footnote 15 . Celui ou celle qui, durant le mariage, renonce à participer – totalement ou partiellement – à la vie active sur le marché du travail, au bénéfice de son conjoint ou de la famille, subira des inconvénients économiques qu’une pension alimentaire pourra éventuellement compenser. Parmi ces inconvénients économiques se trouvent notamment la difficulté d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail en raison de l’absence de scolarité ou de formation professionnelle, la perte d’ancienneté, la perte de chances d’avancement, la perte d’avantages sociaux, la renonciation à une promotion ou à une mutation professionnelle Footnote 16 .

Les deuxième et troisième éléments prépondérants auxquels fait appel la dimension compensatoire de la pension alimentaire se présentent, dans la Loi sur le divorce, sous forme d’« objectifs ». Selon le paragraphe a) de l’article 15.2(6), l’ordonnance alimentaire doit « […] prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec ». Selon le paragraphe b) du même article, elle doit également viser la juste répartition « […] des conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge ». Ainsi, l’époux qui se voit attribuer la garde d’un ou de plusieurs enfants à la suite de la rupture (qui est généralement celui qui se sera occupé des enfants durant le mariage) subira des inconvénients économiques qu’une pension alimentaire pourrait avoir vocation à compenser.

La Cour a également attribué un fondement non compensatoire ou social à l’obligation alimentaire entre époux : si la rupture entraîne l’indigence d’un conjoint, l’autre pourrait être tenu de pourvoir à ses besoins au moyen d’une pension alimentaire, et ce, même si le mariage n’en est nullement la source ou la cause Footnote 17 . Selon le tribunal, il incombe donc à l’ex-époux, et non à l’État, d’assumer la prise en charge des besoins de celui ou de celle qui, sans avoir été désavantagé par le mariage, se verra dans l’impossibilité d’atteindre son autonomie financière en raison, notamment, d’une maladie ou d’un handicap.

Enfin, la Cour suprême a décelé dans les dispositions législatives un fondement contractuel qui, comme son nom l’indique, puise sa justification dans la volonté des parties. Conformément à la Loi sur le divorce, les époux peuvent donc soumettre au tribunal une entente portant sur leur obligation alimentaire mutuelle. Celle-ci peut prévoir le versement d’une pension ou contenir une renonciation au droit de s’en prévaloir. Le tribunal n’homologuera l’entente des parties que si celle-ci respecte les différents objectifs et facteurs d’attribution prévus dans la Loi sur le divorce. L’une ou l’autre d’entre elles ne pourra, par la suite, en obtenir la modification qu’à certaines conditions bien précises.

2 Présentation des Lignes directrices facultatives (LDF) en matière de pensions alimentaires pour époux

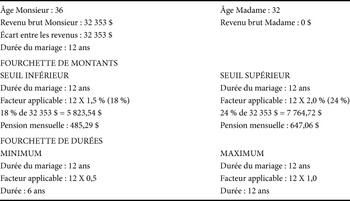

L’approche sur laquelle repose le modèle proposé par Thompson et Rogerson vise à instaurer, en droit canadien, plus de certitude et de prévisibilité dans la détermination du montant des pensions alimentaires entre époux. Au moyen de formules basées sur les revenus des deux époux, leur âge respectif et la durée de leur cohabitation, les LDF permettent de déterminer le montant et la durée de la pension alimentaire Footnote 18 qu’une personne devrait verser à son époux en vertu de la Loi sur le divorce, et ce, quel que soit le fondement de l’obligation alimentaire sollicitée. Deux formules principales sont proposées : l’une, « sans pension alimentaire pour enfant », utilisée pour déterminer la pension alimentaire lorsque le couple n’a aucun enfant à sa charge; l’autre, « avec pension alimentaire pour enfant », qui tient compte des montants versés à la créancière au bénéfice des enfants du couple Footnote 19 . Seule la première est retenue dans l’analyse qui suit, les données requises pour l’établissement de la seconde n’étant pas disponibles dans la majorité des dossiers visés Footnote 20 . Basée sur le partage des revenus des époux plutôt que sur leur budget respectif, la formule « sans pension alimentaire pour enfant » permet d’établir les limites minimale et maximale à l’intérieur desquelles le montant de la pension alimentaire pourra être fixé (« fourchettes de montants »). La formule précise également, dans certains cas, les durées minimale et maximale de la pension alimentaire (« fourchettes des durées »).

2.1 Établissement des fourchettes de montants et de durées des pensions alimentaires

Ce sont les revenus avant impôt, ou revenus bruts tels que définis dans les lois fiscales, qui sont utilisés pour l’application des LDF. Celles-ci établissent un revenu-plafond (350 000 $) et certains revenus planchers (20 000 $ / 30 000 $) à partir desquels les LDF ne s’appliquent pas. « Le revenu-plafond correspond au revenu de l’époux débiteur au-dessus duquel la formule cède le pas à l’exercice de la discrétion, alors que le revenu-plancher correspond au revenu du payeur en dessous duquel, de manière générale, aucune pension ne doit être versée » Footnote 21 .

Les LDF proposent une définition très large des termes « durée du mariage ». Ainsi, la durée à considérer s’étend de la période de cohabitation ayant précédé le mariage des époux jusqu’à la date de leur séparation Footnote 22 . Cette définition reflète bien le facteur d’attribution des ordonnances alimentaires rendues au profit d’un époux prévu à l’article 15.2(4)a) de la Loi sur le divorce, soit « la durée de la cohabitation des époux ». Cette formule est construite à partir de la notion de « fusion au fil des années » que les professeurs Rogerson et Thompson ont puisée dans les propositions de l’American Law Institute (ALI) Footnote 23 . Selon le principe de « fusion au fil des années », plus l’union se prolonge dans la durée, plus chaque époux fusionne avec l’autre les différentes dimensions de sa vie, économiques ou non.

Les montants minimum et maximum de pension qui résultent de l’application des LDF varient de 1,5 % (seuil inférieur) à 2 % (seuil supérieur) de l’écart entre les revenus bruts des époux, par année de cohabitation, jusqu’à un maximum de 50 %. La fourchette demeure fixe dans le cas des mariages de 25 ans et plus, variant de 37,5 à 50 % de l’écart des revenus Footnote 24 . Dans l’exemple présenté dans le tableau 1, l’écart entre les revenus bruts des époux est de 32 353 $, soit la différence entre le revenu de Monsieur (32 353 $) et celui de Madame qui n’a aucun revenu. La durée du mariage est de 12 ans. Le montant minimum de la pension alimentaire est établi comme suit : le seuil inférieur (1,5 %) est multiplié par la durée de la cohabitation (1,5 % x 12 = 18 %); ce pourcentage s’applique à l’écart de revenu entre les conjoints pour établir la pension minimale annuelle (32 353 $ x 18 % = 5 823,54 $), équivalente à une pension mensuelle minimale de 485,29 $. Le montant maximal est obtenu de la même façon en remplaçant le seuil inférieur de 1,5 % par le seuil supérieur de 2,0 %, soit une pension mensuelle maximale de 647,06 $.

Tableau 1 Exemple du calcul de fourchettes de montants et de durées

Les seuils de durée varient entre 0,5 et 1 an de pension alimentaire par année de cohabitation. Selon l’exemple du tableau 1, on obtiendra une durée minimale de 6 ans (12 ans x 0,5) et une durée maximale de 12 ans (12 x 1,0) pendant laquelle la pension devra être versée. De ces durées, il faudra ensuite soustraire la période écoulée depuis l’ordonnance provisoire, le cas échéant Footnote 25 .

Les LDF prévoient aussi l’établissement d’une pension sans terme (dont la durée n’est pas précisée), et cela dans deux cas : soit lorsque le mariage a duré 20 ans ou plus (« règle des 20 ans ») ou lorsqu’il a duré au moins cinq ans, mais que l’addition des années de mariage (c’est-à-dire de cohabitation) et de l’âge du bénéficiaire de la pension alimentaire (à la séparation) totalisent au moins 65 (« règle des 65 ») Footnote 26 . Dans ces deux hypothèses, la pension alimentaire résultant des LDF sera de durée indéfinie.

Afin de refléter les caractéristiques particulières de chaque affaire, les fourchettes suggérées permettent d’ajuster le montant et la durée de la pension à la lumière des facteurs d’attribution et des objectifs de la pension alimentaire entre époux prévus dans la Loi sur le divorce. Ainsi, le montant et la durée de la pension se rapprocheront du seuil supérieur ou, à l’inverse, du seuil inférieur des fourchettes établies par les LDF. Celles-ci énoncent de façon très générale les différents facteurs qui peuvent guider les parties, leurs procureurs et le décideur à fixer le montant précis de la pension alimentaire entre les seuils inférieur et supérieur. Pourront notamment être pris en considération : 1) « la solidité d’une demande compensatoire »; 2) « les besoins du bénéficiaire »; 3) « l’âge, le nombre et les besoins des enfants »; 4) « les besoins et la capacité de payer de l’époux payeur »; 5) « l’incitation au travail pour l’époux payeur »; 6) « le partage des biens et des dettes » et 7) « les mesures d’incitation à l’indépendance économique » Footnote 27 .

Au-delà de ces facteurs, la formule permet la modulation « […] [du] montant et [de] la durée de la pension alimentaire, dans la mesure où la valeur totale des aliments se situe toujours à l’intérieur des montants globaux ou du total produit par la formule » Footnote 28 . Connue sous le nom de « restructuration » Footnote 29 , cette opération peut se faire au moins de trois façons : 1) en attribuant au créancier une pension supérieure au montant maximum (seuil supérieur) proposé par la fourchette des montants et en diminuant la durée de la pension alimentaire; 2) en prolongeant la durée de la pension alimentaire au-delà de la durée maximale proposée par la fourchette des durées et en diminuant le montant de la pension mensuelle; ou 3) en fixant une somme forfaitaire combinant montant et durée, les aliments étant alors acquittés au terme d’un versement unique.

2.2 Les exceptions

Dans la mesure où la discrétion conférée par les fourchettes et la restructuration ne permettent pas de dégager une solution bien adaptée, il est possible de recourir à l’une ou l’autre des onze exceptions prévues au chapitre 12 des LDF.

Huit de ces exceptions concernent la formule « sans pension alimentaire pour enfant », les trois autres étant reliées à la formule « avec pension alimentaire pour enfant » ou à une formule hybride. Parmi les huit exceptions pertinentes, une ne trouve application qu’en Colombie-Britannique. Nous nous limiterons ici à énumérer les sept autres exceptions, seules pertinentes à notre analyse :

-

– La « situation financière difficile pendant la période provisoire » puisqu’il n’est pas toujours possible d’ajuster rapidement les conditions économiques du ménage Footnote 30 ;

-

– Le « remboursement de dettes », lorsque, par exemple, le total des dettes de l’un ou l’autre des époux dépasse le total de l’actif familial Footnote 31 ;

-

– Les « obligations alimentaires antérieures (et postérieures) », le droit actuel accordant une priorité aux obligations alimentaires antérieures sur les nouvelles Footnote 32 ;

-

– La « maladie et l’invalidité » qui, bien que reconnues comme source d’obligation alimentaire dans l’arrêt Bracklow Footnote 33 , font l’objet d’une appréciation mitigée en jurisprudence Footnote 34 ;

-

– « L’exception compensatoire dans le cas de mariages de courte durée sans enfant », prévue afin d’éviter des demandes compensatoires disproportionnées avec la durée du mariage;

-

– L’exception pour les « besoins essentiels / les difficultés » s’applique aux mariages de courte durée où le bénéficiaire a peu ou pas de revenu et seulement si les autres exceptions ne s’appliquent pas;

-

– L’exception des « revenus non imposables de l’époux payeur » qui s’applique lorsque la pension alimentaire que verse un époux ne peut être déduite des revenus légalement non imposables qu’il perçoit, telles les prestations d’invalidité.

Ce résumé du concept que proposent les LDF reste bien sommaire, celles-ci faisant l’objet d’un rapport de 194 pages qui a donné lieu en mars 2010 à un Guide d’utilisation amélioré pour la version définitive Footnote 35 qui comporte lui-même 66 pages d’instructions.

3 Démarche méthodologique

Conscient du manque d’uniformité et de prévisibilité qui caractérise le système actuel de fixation des pensions alimentaires pour époux, le ministère de la Justice du Québec s’est interrogé sur l’opportunité d’instaurer, en droit québécois, une méthode de fixation des pensions alimentaires pour époux. Voulant évaluer dans quelle mesure les montants de pensions alimentaires entre époux qui découlent de l’application des LDF, développées par Thompson et Rogerson, se rapprochent ou s’éloignent des montants accordés au Québec en vertu du droit actuel, le ministère a chargé notre équipe de mener une analyse de dossiers judiciaires de divorce dans lesquels une pension alimentaire au bénéfice d’un époux a été convenue ou ordonnée par le tribunal. Les études habituelles sur cette question portent sur la jurisprudence publiée, laquelle se limite aux seules causes où un arbitrage judiciaire est intervenu. Or, 88 % Footnote 36 des dossiers de divorce québécois (incluant ou non une pension alimentaire pour enfants) se règlent au moyen d’une entente que les parties auront soumis au tribunal pour homologation. Il nous est donc apparu important d’inclure l’ensemble des dossiers de divorce dans notre analyse et de comparer le montant des pensions octroyées en fonction des modalités du jugement. Tel est le but des sections suivantes qui décrivent la méthodologie retenue et présentent certains résultats.

3.1 Sélection et dépouillement des dossiers de divorce comprenant une pension alimentaire à l’époux exclusivement

L’échantillon retenu pour l’analyse comprend 565 dossiers de divorce qui ont été dépouillés en deux phases :

-

• 378 dossiers ayant fait l’objet d’une entente entre les époux ont été dépouillés en 2008, dans le cadre d’un projet de recherche plus large Footnote 37 .

-

• 187 dossiers ayant fait l’objet d’un arbitrage judiciaire ont été dépouillés en 2013 au cours d’une opération visant strictement les dossiers d’arbitrage judiciaire (il s’agissait en somme de se doter d’un plus grand échantillon de dossiers d’arbitrage judiciaire, la collecte intervenue lors de la première phase nous ayant permis de recueillir seulement 19 de ces dossiers. À la suite de la deuxième phase, nous avons donc pu y ajouter 168 dossiers supplémentaires) Footnote 38 .

En 2008, la sélection des dossiers a été effectuée de manière aléatoire parmi les dossiers de divorce (les dossiers de séparation de corps et de nullité du mariage n’ont pas été considérés) dans les districts judiciaires de Montréal, de Québec et de Terrebonne. Seules les ordonnances initiales de pensions alimentaires entre ex-conjoints (à l’exclusion des ordonnances révisées ou modifiées), ainsi que les jugements au fond (et non les ordonnances intérimaires et provisoires), ont été retenus. Ces dossiers de divorce comprenaient obligatoirement une pension alimentaire établie au bénéfice d’un ex-époux, indépendamment de la présence ou non d’une pension alimentaire consentie au bénéfice d’un ou de plusieurs enfants à charge du couple On a retenu un nombre sensiblement égal de dossiers dans chacun des trois districts judiciaires, environ 200 dossiers, pour permettre des comparaisons. Les ordonnances des années 2005, 2006 et 2007 ont été incluses; pour le district de Terrebonne, on a ajouté quelques dossiers de 2002, 2003 et 2008 pour atteindre le nombre souhaité de dossiers. On notera qu’aucun changement législatif en matière de pension alimentaire entre époux n’a eu lieu au cours de la période couverte.

L’analyse a permis de constater que l’ordonnance alimentaire pour époux résultait d’un arbitrage judiciaire dans 12 % Footnote 39 des dossiers seulement. Le nombre de cas d’arbitrage judiciaire recensés s’est donc avéré insuffisant pour qu’on puisse les comparer de façon satisfaisante avec les dossiers où la pension alimentaire de l’époux a plutôt été établie sur la base d’une entente intervenue entre les parties. La cueillette de 2013 visait à corriger cette lacune. Afin d’obtenir un nombre suffisant de dossiers d’arbitrage judiciaire, la nouvelle recherche s’est donc élargie à de nombreux districts Footnote 40 et a nécessité d’inclure des ordonnances de 2008 à 2012 Footnote 41 . La liste des dossiers susceptibles d’être jugés recevables pour fins d’analyse a été établie, tant en 2008 qu’en 2013, par le ministère de la Justice du Québec. Le dépouillement a été réalisé au moyen d’une grille confectionnée en fonction des objectifs de la recherche.

3.2 Comparaison des dossiers résultant d’un arbitrage judiciaire et des dossiers procédant sur entente entre les époux

3.2.1 Caractéristiques des époux selon les modalités du jugement

Pour faciliter l’interprétation des résultats de l’exercice de simulation, il est opportun d’examiner les caractéristiques des époux et des unions, ainsi que les circonstances entourant l’établissement de la pension, en fonction des modalités du jugement. Les dossiers ayant fait l’objet d’une entente ne se différencient pas de manière significative des dossiers résultant d’une décision du tribunal sur plusieurs dimensions. Ainsi, dans les deux groupes, plus de 70 % des hommes et des femmes étaient âgés de 50 ans ou plus au moment du divorce. Plus de 60 % des couples s’étaient épousés avant 1980 et, dans environ 80 % des cas, les conjoints en étaient à leur premier mariage. Plus de la moitié des couples étaient mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens, et plus de 50 % avaient eu au moins deux enfants (qui n’étaient plus à leur charge au moment du divorce). Il n’est pas étonnant de trouver des couples assez âgés et mariés depuis longtemps dans notre échantillon, les couples avec enfant à charge ayant été éliminés de l’analyse. Ces derniers comprennent en général des couples plus jeunes où les femmes sont plus susceptibles d’être sur le marché du travail et, en conséquence, moins susceptibles de réclamer une pension alimentaire. En revanche, notre échantillon comptait 40 % de femmes n’ayant aucun revenu. Plus de la moitié des hommes gagnaient des revenus moyens se situant entre 40 000 $ et 80 000 $ et, dans la grande majorité des cas (autour de 80 %), les deux conjoints étaient nés au Canada.

Par contre, certains éléments distinguent nettement les deux groupes. Les couples où l’homme est plus âgé que sa conjointe d’au moins trois ans sont plus nombreux parmi ceux qui s’entendent (37 %) que chez ceux qui sollicitent l’arbitrage du tribunal (26 %). Dans les dossiers qui procèdent sur entente, les couples où les deux conjoints travaillent à plein temps sont deux fois plus nombreux que ceux où l’un des conjoints travaille à plein temps et l’autre à temps partiel (23 % contre 11 %), alors qu’on observe la situation inverse dans les dossiers d’arbitrage judiciaire (13 % contre 22 %). On observe aussi une plus forte proportion de retraités dans les dossiers d’entente que dans les dossiers d’arbitrage (17 % contre 13 %). Enfin, la présence de procureurs joue un rôle significatif : une fois écartés les dossiers où aucun avocat n’est intervenu et ceux où le couple a partagé les services d’un même avocat, les couples qui recourent au tribunal pour fins d’arbitrage sont plus susceptibles d’avoir chacun leur avocat que les couples qui ont procédé par entente (89 % versus 76 %).

3.2.2 Principaux éléments constitutifs de la pension alimentaire pour époux en fonction des modalités du jugement de divorce

Avant de procéder à l’exercice de simulation de l’application des LDF, il importe d’examiner les variations, en fonction des modalités du jugement, des deux principaux éléments constitutifs de la pension alimentaire pour époux, soit la durée et le montant de la pension.

La durée pour laquelle une pension alimentaire est accordée à l’époux constitue un des éléments les plus importants pour évaluer la contribution de la pension aux ressources des époux. Les pensions sont d’une durée indéterminée dans les trois-quarts (76,5 %) des dossiers ayant fait l’objet d’un arbitrage judiciaire et dans moins d’un cas sur deux (46,3 %) dans les dossiers conclus par entente. Il s’agit là d’une différence fondamentale.

La valeur de la pension constitue l’autre élément déterminant pour assurer aux époux les ressources dont ils ont besoin. Au tableau 2, on voit que le montant de la pension augmente naturellement avec le revenu du débiteur, tant dans les dossiers où il y a eu entente que dans ceux où il y a eu arbitrage judiciaire. La valeur médiane se situe à 876 $ par mois pour les dossiers où il y a eu entente et à 1 000 $ pour ceux où le tribunal a été appelé à trancher. L’écart tient aux différences observées parmi les débiteurs dont le revenu est de moins de 60 000 $; au-delà de ce seuil, la valeur médiane de la pension varie peu entre ententes et arbitrages.

Tableau 2 Variations de la valeur médiane de la pension alimentaire mensuelle ($) à l’ex-époux selon le revenu du débiteur et les modalités du jugement

En bref, ce premier survol des dossiers montre que les décisions par entente sont davantage le fait de conjoints qui jouissent d’une indépendance économique et que, par conséquent, elles sont associées à des montants de pension en moyenne moins élevés et pour une durée déterminée. À l’inverse, les dossiers par arbitrage sont caractérisés par des montants plus élevés de pension (à tout le moins parmi les débiteurs dont le revenu est de moins de 60 000 $) octroyés pour une durée indéterminée, ce qui tient peut-être au fait qu’ils touchent une plus forte proportion de femmes travaillant à temps partiel.

4 Comparaison des montants accordés selon le droit actuel et les LDF en fonction des modalités du jugement

4.1 Cadre des comparaisons

La comparaison entre le montant des pensions alimentaires accordées selon le droit actuel ou découlant de l’application simulée des LDF doit se faire en tenant compte de la durée (déterminée ou indéterminée) de la pension. Le tableau 3 présente la distribution des 565 dossiers retenus dans notre analyse selon la durée de la pension accordée par le droit actuel et celle prédite par la simulation, et selon les modalités du jugement.

Tableau 3 Distribution des dossiers selon la durée de la pension accordée par le droit actuel et celle prédite par les LDF en fonction des modalités du jugement

La comparaison procédera en deux temps. En premier lieu, on examinera les dossiers où la durée de la pension alimentaire prescrite par les LDF est indéterminée, peu importe la durée de la pension octroyée selon le droit actuel (426 dossiers dont 147 d’arbitrage judiciaire et 279 d’entente). Dans ce cas, on devrait s’attendre à ce que le montant de la pension octroyée soit égal ou supérieur à celui prescrit par les LDF, puisque les durées tendront à être plus courtes. En deuxième lieu, on s’intéressera aux dossiers où la pension est à durée déterminée (par un terme en années) à la fois en vertu des LDF et du droit actuel (81 dossiers, dont 20 d’arbitrage judiciaire et 61 d’entente). Aucune comparaison n’est possible pour les 58 cas où la pension est à durée déterminée selon les LDF, et à durée indéterminée ou définie par un évènement selon le droit actuel. Dans ce cas, on ne peut établir le montant total de pension octroyée par le droit actuel pour le comparer à celui auquel mène l’application des LDF.

4.2 Dossiers où la pension alimentaire est de durée indéterminée selon les LDF, et de durée déterminée ou indéterminée selon le droit actuel (426 cas)

La comparaison entre la valeur de la pension accordée selon le droit actuel et les valeurs minimale et maximale établies par l’application des LDF porte d’abord sur les 426 dossiers où la pension simulée est de durée indéterminée. Pour ces cas, l’application des LDF par le logiciel AliForm Footnote 42 produit deux montants mensuels de pension alimentaire, qui représentent les valeurs minimale et maximale d’une fourchette. Dans la grande majorité des cas (325 dossiers), un plafond a été imposé afin d’éviter que le bénéficiaire ne jouisse d’un revenu net qui dépasse celui du débiteur Footnote 43 .

Les résultats de cette comparaison sont illustrés à la figure 1. Tel qu’on peut le voir, dans à peine deux cas sur dix, le montant brut de pension accordé selon le droit actuel tombe à l’intérieur ou au-dessus de la fourchette délimitée par les LDF, et ce, quelles que soient les modalités du jugement. Entre 11 % et 12 % des dossiers se situent à l’intérieur des valeurs minimale et maximale des LDF, et seulement 6 % à 8 % des montants octroyés dépassent la valeur maximale. Huit fois sur dix ou plus, le montant de la pension accordée est inférieur à la valeur minimale de la fourchette établie par les LDF. Dans 33 % des dossiers d’arbitrage et 28 % de ceux qui procèdent sur entente, le montant octroyé correspond à 70 % ou plus de la valeur minimale, mais dans 22 % et 30 % respectivement des cas, il tombe en dessous de 50 % de la valeur minimale prescrite par les LDF. Ce résultat surprend quelque peu. Tel que mentionné plus haut, on se serait attendu à ce que les montants octroyés selon le droit actuel se situent à l’intérieur ou au-dessus de la fourchette des LDF, puisque ces dossiers incluent une proportion non négligeable de pensions à durée déterminée, alors que la durée est indéterminée selon les LDF. Par ailleurs, on remarquera que les différences dans la distribution des dossiers où le tribunal tranche et ceux où les conjoints s’entendent ne sont ni très marquées, ni significatives au plan statistique.

Figure 1 Pension brute octroyée selon le droit actuel comparativement à la fourchette des montants prescrits par les LDF, en fonction des modalités du jugement (Durée simulée de la pension indéterminée) LDF = lignes directrices facultatives

4.3 Dossiers où la pension alimentaire est à durée déterminée selon les LDF et le droit actuel (81 cas)

Cette section porte sur les 81 dossiers dans lesquels la pension alimentaire est à durée déterminée (fixée par un terme défini en années), à la fois selon le droit actuel et les LDF. Pour ces dossiers, on peut calculer le montant alimentaire total versé au terme de la durée prescrite. Selon le droit actuel, celui-ci résulte de la multiplication du montant annuel brut de la pension accordée par le nombre d’années établi dans le jugement Footnote 44 . Par ailleurs, les LDF déterminent une fourchette de montants, dont la limite inférieure correspond au montant minimal de la pension multiplié par la durée minimale, et la limite supérieure, au montant maximal de la pension multiplié par la durée maximale Footnote 45 .

La figure 2 compare le montant total de la pension octroyée en vertu du droit actuel à la fourchette des montants obtenus par l’application des LDF dans les dossiers où le tribunal est intervenu dans le cadre d’un arbitrage judiciaire et ceux où les époux se sont entendus entre eux. On constate que 65 % des cas d’arbitrage judiciaire se trouvent sous la valeur minimale de la pension simulée contre 46 % des cas d’entente. Les proportions de dossiers sous la fourchette sont dans ce cas sensiblement plus faibles que ce qui a été observé pour les pensions à durée indéterminée (figure 1). Notons que les couples qui s’entendent entre eux se rapprochent davantage du résultat qui découle de l’application des LDF que ceux à l’égard desquels le tribunal doit trancher. L’écart entre les deux groupes n’est cependant pas significatif au plan statistique, ce qui tient peut-être au faible nombre de dossiers avec arbitrage (n = 20).

Figure 2 Pension brute octroyée selon le droit actuel comparativement à la fourchette des montants prescrits par les LDF, en fonction des modalités du jugement (Durée simulée de la pension déterminée). LDF = lignes directrices facultatives

On a également examiné l’effet que peut provoquer l’octroi d’une somme globale sur la répartition des dossiers au regard des montants prescrits par les LDF. Le versement d’une somme globale touche près d’un cas sur quatre cas. L’ajout de ce montant à la pension alimentaire totale octroyée réduit légèrement le pourcentage de dossiers qui se trouvent sous la fourchette, mais l’écart reste non significatif.

En conclusion, on rappellera que la différence importante liée au rôle exercé par le tribunal tient au fait que les juges agissant dans le cadre d’un arbitrage judiciaire optent pour des pensions à durée indéterminée dans une proportion nettement plus élevée que lorsqu’ils sont appelés à entériner l’entente des conjoints. Une fois cette réalité prise en compte, les dossiers d’arbitrage judiciaire et d’entente ne diffèrent pas de façon notable, eu égard aux montants de pension octroyés, et ce, que la durée de la pension soit indéterminée ou déterminée.

4.4 Disponibilités financières nettes des créancières tenant compte de la pension alimentaire, du revenu et de la fiscalité, en fonction des modalités du jugement

Cette section et la section suivante examinent les disponibilités financières nettes d’impôt des créancières Footnote 46 , une fois pris en compte la pension alimentaire annuelle, les revenus annuels de chacun des conjoints et l’effet de la fiscalité, afin de les comparer aux ressources nettes que procurerait l’application simulée des LDF Footnote 47 . Les sommes globales, qui ne font pas l’objet du même traitement fiscal que les pensions alimentaires, ne sont pas incluses dans cette analyse Footnote 48 .

Examinons en premier lieu les dossiers des seules créancières où la durée de la pension alimentaire est indéterminée selon les LDF, indépendamment de la durée de la pension octroyée selon le droit actuel. La figure 3 présente la distribution des dossiers selon la place qu’occupent les disponibilités financières nettes des créancières par rapport aux valeurs minimale et maximale découlant de l’application simulée des LDF. On voit que cette distribution est sensiblement la même entre les dossiers procédant sur arbitrage judiciaire ou sur entente des parties, Ainsi, respectivement 79 % et 83 % des créancières disposent de revenus nets se situant en-deçà du montant minimum prescrit par les LDF (voir les colonnes 2 et 4).

Figure 3 Disponibilités financières nettes et pensions alimentaires brutes selon le droit actuel comparativement à la fourchette des montants prescrits par les LDF, en fonction des modalités du jugement (Durée simulée de la pension indéterminée). LDF = lignes directrices facultatives

Par ailleurs, on remarque que la distribution, regroupée en trois grandes catégories, des disponibilités financières nettes est très semblable à celle observée pour les pensions brutes (comparaison des colonnes 1 et 2, et des colonnes 3 et 4). En effet, qu’il s’agisse de dossiers procédant sur entente ou sur arbitrage judiciaire, dans tous les cas, le pourcentage de dossiers se situant sous la valeur minimale à laquelle mène l’application simulée des LDF oscille autour de 80 %. On observe cependant une amélioration marquée de la situation des créancières lorsque l’on passe des pensions brutes aux disponibilités financières nettes. Plus de la moitié des créancières (60 % pour les arbitrages et 57 % pour les ententes) jouissent de disponibilités financières correspondant à 70 % ou plus de la valeur minimale prescrite par les LDF, soit deux fois plus que le pourcentage (33 % et 28 % respectivement) observé pour les pensions brutes. À l’opposé, seulement 4 % et 8 % d’entre elles disposent de ressources nettes représentant moins de 50 % de la valeur minimale, contre 22 % et 30 % respectivement du côté des pensions brutes. En d’autres mots, même si les montants octroyés se situent toujours pour une large majorité des créancières en dessous des montants minimums prescrits par les LDF, ils s’en rapprochent davantage lorsque l’on tient compte de leurs revenus nets plutôt que des montants bruts de pension. Enfin, on remarquera de nouveau que les dossiers où le tribunal intervient dans le cadre d’un arbitrage judiciaire ne se distinguent pas significativement des dossiers qui procèdent sur entente des parties.

La figure 4 qui compare le montant des pensions brutes et des disponibilités financières dans les 81 dossiers où la pension alimentaire est à durée déterminée, tant selon le droit actuel que selon les LDF, présente un portrait différent. Dans ces dossiers, le pourcentage de créancières dont les disponibilités financières se trouvent sous le montant minimal prescrit par les LDF est plus élevé que lorsque seule la pension brute est considérée; il passe de 65 % à 75 % pour les arbitrages et de 46 % à 57 % pour les ententes. En d’autres mots, la situation des créancières apparaît plus défavorable comparativement aux montants auxquels mène l’application simulée des LDF lorsque l’analyse porte sur les ressources nettes plutôt que sur les pensions brutes. Cela tient peut-être au fait que les disponibilités financières sont établies à partir des revenus d’une seule année, alors que les pensions incluent le montant total que les créancières recevront au terme de la durée prescrite. Par conséquent, elles donnent une image bien imparfaite de la situation financière réelle des créancières.

Figure 4 Disponibilités financières nettes et pensions alimentaires brutes selon le droit actuel comparativement à la fourchette des montants prescrits par les LDF, en fonction des modalités du jugement (Durée simulée de la pension déterminée). LDF = lignes directrices facultatives

4.5 Comparaison des disponibilités financières nettes des époux, en fonction des modalités du jugement

L’analyse se tourne maintenant vers la comparaison des disponibilités financières nettes de chacun des époux, une fois pris en compte l’effet du revenu, de la fiscalité et de la pension alimentaire. Pour ce faire, on a établi le rapport, exprimé sous forme de pourcentage, entre les disponibilités financières nettes des créancières et celles des débiteurs. Ce pourcentage est par la suite regroupé en quatre catégories selon que les disponibilités de la créancière correspondent : 1) à moins de 50 % de celles du débiteur; 2) de 50 à 69 %; 3) de 70 à 99 % ou 4) à 100 % de ses ressources (cette dernière catégorie comprenant les époux qui disposent de ressources nettes égales).

Le tableau 4 présente les résultats de cette analyse à la fois pour les arbitrages (haut du tableau) et pour les ententes (bas du tableau). On n’observe d’abord aucune différence significative entre les dossiers procédant sur arbitrage judiciaire ou sur entente des parties dans la comparaison des disponibilités financières des époux, et ce, peu importe que l’on s’intéresse à la pension accordée selon le droit actuel ou selon les valeurs minimales ou maximales prescrites par les LDF (comparer les panneaux du haut et du bas du tableau). Ainsi, dans les dossiers où la pension simulée est à durée indéterminée, la première colonne montre que 43 % des créancières dont le dossier a fait l’objet d’un arbitrage et 41 % de celles ayant conclu une entente, disposaient de ressources nettes représentant moins de la moitié de celles des débiteurs. Ainsi de suite pour chaque colonne, on constate que les valeurs entre dossiers réglés par arbitrage ou par entente sont proches, et les différences non significatives.

Tableau 4 Comparaison des disponibilités financières nettes des créancières et des débiteurs selon le droit actuel et les LDF, en fonction de la durée de la pension et des modalités du jugement

* Résultats fragiles, les pourcentages étant fondés sur 20 cas.

Le tableau 4 révèle cependant des différences notables dans la position relative des créancières par rapport aux débiteurs, selon que la durée simulée de la pension est déterminée ou indéterminée et selon que l’on compare la situation observée à celle prescrite par les LDF. Lorsque la pension simulée aux termes des LDF est de durée déterminée, près des deux-tiers (64-65 des créancières jouissent de disponibilités financières inférieures à la moitié de celles de leur ex-époux, comparativement à 40 % environ, on l’a vu, lorsque la durée est indéterminée.

Par ailleurs, l’application simulée des LDF exerce un effet fort différent sur la situation relative des créancières, compte tenu de la durée de la pension à laquelle elles donneraient lieu. Lorsque la durée est indéterminée, l’octroi du montant minimum prescrit par les LDF fait en sorte que la majorité (plus de 70 %) des créancières bénéficie de disponibilités financières représentant 70 % ou plus des disponibilités de leur ex-époux. L’utilisation du montant maximum des LDF a même pour effet d’égaliser les revenus nets des créancières et des débiteurs dans 75 % des cas. Ce résultat tient évidemment à la formule retenue dans les LDF, laquelle fixe comme montant maximum de pension le partage égal des revenus dans le cas des mariages de 25 ans et plus. Or, une forte proportion de dossiers de pensions à durée indéterminée est le fait de couples s’étant épousés avant 1980. À l’inverse, l’application simulée des LDF aux dossiers dont la pension est à durée déterminée n’a pas pour effet d’améliorer la position relative des créancières face aux débiteurs. Les créancières dont la pension est à durée déterminée sont plus nombreuses à être actives à temps plein sur le marché du travail que celles dont la pension est à durée indéterminée. On peut donc penser qu’elles bénéficient d’un taux d’imposition moins favorable que ces dernières par rapport à celui de leur ex-époux.

5 Discussion et conclusion

L’analyse présentée dans cet article portait sur les dossiers comportant seulement une pension alimentaire entre époux résultant d’un arbitrage judiciaire ou ayant fait l’objet d’une entente entre eux. La majorité des conjoints de notre échantillon étaient âgés de plus de 50 ans au moment du divorce et en étaient toujours à leur premier mariage, et ce, peu importe les modalités du jugement. Certaines caractéristiques distinguent cependant les dossiers d’arbitrage judiciaire des dossiers ayant procédé sur entente. Ainsi, on l’a vu, les dossiers d’entente comportent une plus grande proportion de couples où l’homme est plus âgé que son ex-conjointe et un plus fort pourcentage de couples où les deux conjoints sont actifs à plein temps. Par ailleurs, les couples qui recourent à l’arbitrage du tribunal sont relativement plus nombreux à avoir chacun leur propre procureur.

L’examen des dossiers a montré que le rôle du tribunal (arbitrage judiciaire vs entente) se manifeste de façon marquée par l’octroi beaucoup plus fréquent de pensions à durée indéterminée, les couples qui s’entendent optant plus souvent pour des pensions à durée déterminée. Il s’agit là d’un résultat crucial de l’analyse, lequel est lié aux caractéristiques des couples, les conjoints qui procèdent par entente étant davantage tous deux actifs à plein temps sur le marché du travail. Une fois cet élément pris en compte, on observe peu de différences en fonction des modalités du jugement. Ainsi, le montant brut de la pension accordée se situe sous la valeur minimale prescrite par les LDF dans plus de 80 % des cas lorsque la pension alimentaire est à durée indéterminée, et ce, qu’il s’agisse de dossiers qui procèdent sur entente ou sur arbitrage judiciaire. Ce pourcentage est plus faible dans les dossiers où la pension alimentaire est à durée déterminée. Là encore, l’écart observé entre arbitrage et entente n’est pas significatif au plan statistique, ce qui s’explique peut-être par le faible nombre de dossiers avec arbitrage.

La comparaison des pensions brutes est intéressante, mais elle offre peu d’information sur la situation financière réelle des créancières. Aussi, il nous est apparu important, dans un deuxième temps, d’examiner les disponibilités financières nettes des créancières une fois pris en compte leurs revenus annuels et l’effet de la fiscalité. Cette analyse a montré une amélioration relative de la position financière des créancières, à tout le moins parmi celles bénéficiant de pensions à durée indéterminée, dont les montants se sont rapprochés de ceux prescrits par les LDF. Ce résultat laisse croire que les juges, qui ont à leur disposition les logiciels de calcul permettant de comparer les montants bruts de pension octroyés aux disponibilités financières nettes, tiennent compte de celles-ci au moment de rendre leur décision.

Enfin, la comparaison des disponibilités financières nettes de chacun des époux n’a révélé aucune variation entre les dossiers procédant sur entente ou sur arbitrage judiciaire, que l’on s’intéresse aux montants octroyés par le droit actuel ou auxquels mène l’application simulée des LDF. La durée de la pension exerce cependant un effet très net. Ainsi, lorsque la pension est à durée déterminée, une large fraction (les deux-tiers) de créancières disposent de ressources nettes inférieures à la moitié de celles de leur ex-époux, comparativement au pourcentage (40 %) observé lorsque la durée de la pension est indéterminée. Dans ce dernier cas, l’application simulée des LDF réduit à moins de 5 % la proportion de créancières occupant une telle position par rapport à leur ex-époux et a pour effet d’accroître significativement le pourcentage de créancières bénéficiant de disponibilités financières nettes proches ou égales à celles dont disposent ce dernier. Ce résultat est évidemment lié à la formule même des LDF qui vise une égalisation des revenus pour les mariages de 25 ans et plus.

L’analyse que nous avons menée est de nature exploratoire et, par conséquent, les résultats présentés ne donnent qu’une image bien incomplète de la situation financière réelle des créancières au lendemain d’un divorce. En premier lieu, l’échantillon sur lequel s’appuie notre étude n’est pas représentatif de l’ensemble des couples divorcés au Québec. Faute de disposer des déclarations d’impôt des conjoints, qui ont le plus souvent été retirées des dossiers judiciaires une fois l’instance terminée, il nous a fallu écarter les dossiers comportant une pension alimentaire pour enfant. Comparativement à ces derniers, l’échantillon retenu ici comprend une proportion nettement plus grande de couples âgés de 50 ans qui se sont épousés il y a plus de 25 ans, et parmi lesquels les femmes étaient plus susceptibles d’être sans emploi ou retraitées au moment du divorce. Deuxièmement, l’absence quasi-totale des déclarations d’impôt dans les dossiers de divorce et le traitement fiscal particulier dont les sommes globales font l’objet n’ont pas permis de réellement prendre en compte le rôle que l’octroi de ces sommes joue dans la modulation du montant et de la durée des pensions octroyées en vertu du droit actuel. Or, on peut penser que ces sommes occupent une place non négligeable. Enfin, et surtout, le fait de ne pas tenir compte dans nos calculs du partage du patrimoine familial (résidence principale, résidences secondaires, meubles et véhicules automobiles, régimes enregistrés d’épargne-retraite (RÉER) et régimes de retraite) entre époux au moment du divorce a sans doute pour effet de sous-estimer les disponibilités financières réelles des créancières. Une analyse séparée de l’information sommaire sur les éléments du patrimoine familial contenue dans les dossiers de divorce suggère une réduction substantielle de la probabilité que le juge fixe une pension à durée indéterminée lorsqu’un partage a eu lieu en faveur de la créancière Footnote 49 . À l’inverse, cette analyse a montré que le montant de la pension octroyée est plus élevé chez les couples n’ayant aucun régime de retraite ou ne disposant que de l’une des deux formes d’épargne de retraite comparativement à ceux qui possèdent les deux. L’examen du montant et de la durée des pensions octroyées au Québec ne peut donc être mené sans tenir compte du partage du patrimoine familial auquel ne peuvent en principe se soustraire les couples Footnote 50 . Ce dont ne tiennent aucunement compte les formules de calcul des LDF, lesquelles sont basées exclusivement sur les revenus des deux époux, leur âge et la durée de leur cohabitation.

Au Québec, à la lumière des données mises au jour par notre étude, l’affirmation des professeurs Thompson et Rogerson selon laquelle « [l]es divers éléments des Lignes directrices [facultatives] prennent pour point de départ la pratique actuelle et visent à refléter les meilleures façons de faire ainsi que les tendances qui se font jour en la matière partout au Canada [...] » mérite d’être relativisée. Manifestement, l’application des LDF entraîne ici une hausse non négligeable du montant des pensions alimentaires entre époux. Que ce soit dans le cadre des arbitrages judiciaires ou de l’homologation des ententes dont peuvent convenir les époux, les tribunaux québécois ne semblent pas partager la lecture que font les auteurs des LDF lorsqu’ils voient dans le « partage des revenus » entre les époux un juste reflet de leur obligation alimentaire mutuelle. Les LDF ont-elles pour mission de provoquer le relèvement des ordonnances alimentaires au profit des créanciers ? Si tel est le cas, l’objectif mériterait d’être clairement mentionné, à tout le moins au regard de la situation observable au Québec.

Nous ne remettons nullement en cause l’idée de baliser la discrétion judiciaire à laquelle donnent lieu des dispositions législatives élaborées en termes de grands principes. Il faut, comme l’affirment Rogerson et Thompson, assurer plus de certitude et plus de prévisibilité en matière alimentaire Footnote 51 . Mais il faut d’abord s’entendre sur la portée des principes législatifs en cause. Si les dispositions relatives à l’obligation alimentaire entre époux que prévoit la Loi sur le divorce semblent faire l’objet d’une interprétation différente au Québec, c’est sans doute parce que la portée des principes qui les fondent demeure discutable. Des lignes directrices élaborées en fonction d’une des interprétations possibles ne peuvent que prêter à controverse, à plus forte raison si on présente le résultat auquel leur application donne lieu comme reflétant le droit actuel, a mari usque ad mare.

Aussi louable que soit la volonté d’assurer plus de certitude et de prévisibilité en matière alimentaire, la mise en place de lignes directrices était vraisemblablement prématurée. Les principes qu’énonce la Loi sur le divorce aux articles 15.2(4) et 15.2(6) ont été adoptés il y a plus de 30 ans, à une époque où les réalités sociales et familiales étaient fort différentes de ce à quoi nous sommes aujourd’hui confrontés Footnote 52 . La notion de « fusion au fil des années » qui justifie la formule de « partage des revenus » que sous-tendent les LDF trouve peut-être appui dans ces principes, mais est-elle vraiment conforme à la portée que l’on souhaite aujourd’hui reconnaître à la pension alimentaire entre époux ? Voilà, à notre avis, la question préalable que l’on a esquivée et à laquelle le législateur fédéral devra un jour ou l’autre s’attaquer. Ainsi clarifiés dans leur portée, les principes pourront dès lors être assortis de lignes directrices. Et plus rien ne restreindra alors le législateur de les rendre obligatoires, d’un bout à l’autre du pays.