INTRODUCCIÓN

Entre los materiales cerámicos del posclásico tardío en la cuenca de México hay un conjunto de objetos que se distingue de las típicas formas de servicio o preparación de alimentos, tanto por sus características formales como por las funciones a las que estuvieron destinadas; éstas son las jarras efigie. Las más comunes dentro de este grupo son aquellas que portan la representación de Tláloc (Carballo Reference Carballo2007; López Luján Reference López Luján1993, Reference López Luján and Garrido Aranda1997; Rivas Castro y Medina Reference Rivas Castro, Medina, Loera, Iwaniszewski and Cabrera2007; Rodríguez Chavarría Reference Rodríguez Chavarría2017; Solís et al. Reference Solís, Townsend, Pastrana, Paz and Monjarás1996), aunque existen otras menos conocidas que tienen la imagen de deidades relacionadas con el agua y la agricultura, como las que aquí se presentan. Estos objetos han sido generalmente relacionados con actividades rituales, en especial con el culto al agua (Beyer Reference Beyer1969a; Declercq Reference Declercq2016; López Luján Reference López Luján1993, Reference López Luján and Garrido Aranda1997).

En general, las jarras efigie han sido objetos vinculados al culto público (López Austin y López Luján Reference López Austin and Luján2009); su amplia presencia indica que cumplieron un papel preponderante dentro del imaginario religioso de las comunidades del Altiplano Central (Carballo Reference Carballo2007; López Luján Reference López Luján1993, Reference López Luján and Garrido Aranda1997). Sin embargo, su función en el culto doméstico de las comunidades rurales no ha sido abordado hasta el momento. El presente estudio tiene como objetivo aportar información acerca de este tema. Se propone que el análisis sistemático de estos materiales ayuda a entender parte de la vida religiosa de los comuneros del posclásico tardío, ya que permite identificar la presencia de artefactos rituales y la manera en cómo fueron usados. También nos permite observar que, a diferencia de los lugares de culto especializados en donde suelen ser localizados en ofrendas o depósitos rituales, en las unidades domésticas los objetos rituales pueden identificarse también en áreas de descarte con una gran diversidad de objetos como son figurillas, incensarios, braseros, vasijas miniatura, entre otros, que fueron parte de las actividades litúrgicas de los habitantes de las casas, y que en ocasiones fueron mezclados con basura secundaria (Brumfiel Reference Brumfiel2009; Smith Reference Smith and Plunket2002). Si bien su contexto de deposición no necesariamente hace alusión directa a la celebración de ceremonias, sus características formales y funcionales marcan la existencia de actividades de índole ritual.

Los materiales objeto de la presente investigación conforman un grupo particular en términos contextuales e iconográficos. De acuerdo con sus atributos y los contextos de procedencia, proponemos que es posible relacionarlos con cultos agrícolas de carácter doméstico. Con la finalidad de conocer la funcionalidad de estos materiales, se realizaron distintas pruebas de análisis de residuos para evaluar su enriquecimiento mediante pruebas químicas sencillas del tipo “spot test” y análisis de gránulos de almidón.

En este estudio se presentan los resultados de los análisis realizados en un conjunto de 27 muestras obtenidas de 26 ejemplares de jarras efigies procedentes de tres excavaciones en el sur de la cuenca de México—26 de ellas del área de Xochimilco y una de la zona de Coyoacán. Con base en ello y considerando diversas fuentes etnohistóricas, se hace una evaluación acerca de su uso en actividades ceremoniales vinculadas a rituales domésticos en festividades agrícolas que formaban parte del calendario Tonalpohualli, conocido también como “las fiestas de las veintenas” (Durán Reference Duran1967; Graulich Reference Graulich1999; Sahagún Reference Sahagún and Garibay1982, Reference Sahagún, Dibble and Anderson2012a). Por otro lado, a lo largo del texto se presentan elementos que permiten caracterizar a este grupo de jarras, que esperamos puedan contribuir a la identificación de este conjunto de materiales en otros sitios del posclásico tardío del centro de México.

LAS JARRAS EFIGIE DEL SUR DE LA CUENCA DE MÉXICO: PROCEDENCIA Y CARACTERÍSTICAS

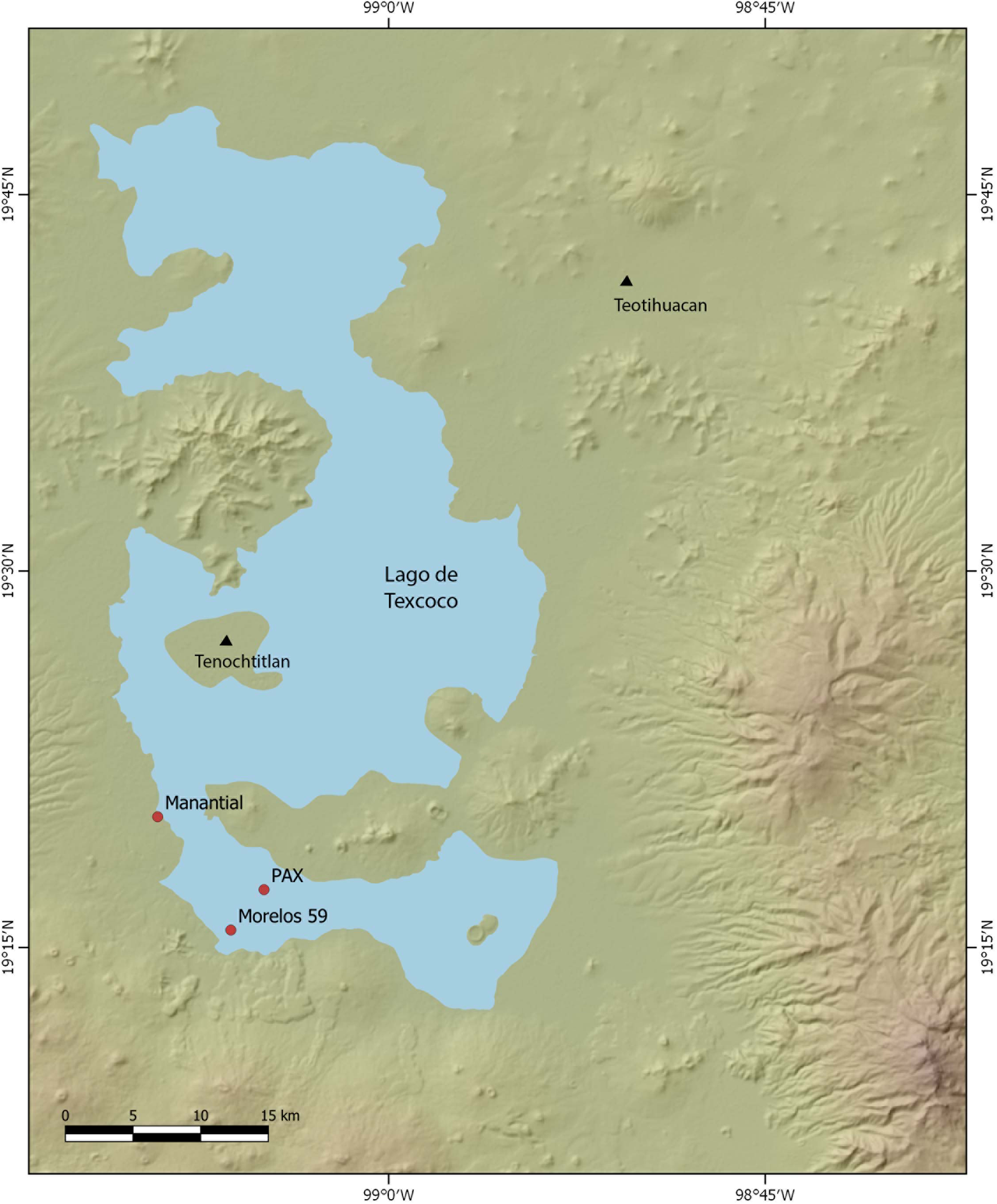

La colección de estudio está conformada por 32 piezas procedentes de tres sitios del sur de la cuenca de México (Figura 1). De este total, 29 fueron localizadas en varias unidades domésticas chinamperas excavadas por el “Proyecto Salvamento Arqueológico Xochimilco,” dirigido por Raúl Ávila López (Reference Ávila López1990, Reference Ávila López1991, Reference Ávila López1993), en las inmediaciones del actual Parque Ecológico Xochimilco. Dos se obtuvieron de excavaciones en la calle de Morelos 59 en el Barrio de Rosario, localizado en el centro de Xochimilco y excavado por Teresa Castillo Mangas (Reference Castillo Mangas2013). El último ejemplar es una jarra efigie localizada como ofrenda al antiguo manantial Hueytlílatl, en el barrio Los Reyes en Coyoacán (Cervantes Rosado Reference Cervantes Rosado2007; Declercq Reference Declercq2016; Declercq y Cervantes Rosado Reference Declercq and Rosado2013). De acuerdo con la información disponible, las jarras efigie de Xochimilco provienen en su mayoría de contextos o depósitos asociados con unidades residenciales construidas originalmente sobre chinampas que fueron adecuadas y ampliadas con diferentes tipos de relleno para generar plataformas habitacionales (Ávila Reference Ávila López1993; Parsons et al. Reference Parsons, Brumfiel, Parsons and Wilson1982) durante el periodo denominado posclásico tardío (1350–1519 d.n.e.—después de nuestra era; Figura 1).

Figura 1. Ubicación de los sitios de estudio (puntos en rojo) al sur de la cuenca de México y su relación con otros sitios importantes (triángulos en negro). Mapa de Gerardo Jiménez.

En términos generales, las unidades residenciales se componían de viviendas rectangulares, algunas con subdivisiones internas, separadas por áreas abiertas en donde se ubicaban uno o más fogones. Sus muros eran de piedra volcánica y apisonados de lodo al interior. En la parte baja de las plataformas, Ávila López (Reference Ávila López1993) registró diversos depósitos que contenían una alta densidad de materiales (vasijas cerámicas, incensarios, figurillas, lítica pulida y tallada, restos de esculturas de piedra, malacates, huesos de fauna), así como de rocas, concentraciones de ceniza y carbón que parecen ser los restos de numerosos hogares (Figura 2). Aunque de acuerdo con Ávila López (Reference Ávila López1991, Reference Ávila López1993), estos contextos fueron depósitos de basura que sirvieron para elevar el nivel de las plataformas, la presencia constante de fogones con restos de alimentos y materiales para su preparación, como metates, manos, y molcajetes, podría indicar que muchos de estos depósitos contenían basura de carácter primario (Schiffer Reference Schiffer1990).

Figura 2. Localización de jarras efigies y otros rasgos arqueológicos. Unidad 27 (modificado de Ávila López Reference Ávila López1993).

Con respecto a su ubicación, las jarras efigies fueron localizadas en áreas de fogones circundadas por grandes concentraciones de materiales arqueológicos que pudieran estar indicando zonas de preparación de alimentos, de reunión al aire libre, y de desecho, como se observa en la Unidad 27 (Figura 2). Esta organización del espacio doméstico ya ha sido advertida por autores como Brumfiel (Reference Brumfiel2009) y Smith (Reference Smith and Plunket2002) en el norte de la cuenca de México y el Valle de Morelos para el posclásico tardío, quienes apuntan que los artefactos de índole ritual, junto con otros materiales domésticos, se sitúan en los alrededores de las casas generalmente asociados con fogones.

La pieza de Coyoacán proviene de los depósitos internos del manantial Hueytlílatl, un antiguo venero ubicado en la proximidad del borde norte del Pedregal de San Ángel, que aparece mencionado en diversas fuentes históricas en relación con los hechos que ocasionaron la gran inundación de Tenochtitlan durante el reinado de Ahuítzotl, al intentar llevar agua potable desde este manantial (Alvarado Tezozomoc Reference Alvarado Tezozomoc, Migoyo and Chamorro2001; Anales de Cuauhtitlan 1992; Chimalpahin Reference Chimalpahin and Tena1998a, Reference Chimalpahin and Tena1998b; Clavijero Reference Clavijero1945; Sahagún Reference Sahagún, Dibble and Anderson2012b; Torquemada Reference Torquemada1944).

Las excavaciones arqueológicas realizadas en este lugar ubicaron los restos de un santuario construido durante el periodo posclásico tardío, en lo que habría sido una zona inundable en el borde oriental del cuerpo de agua. Aunque los estratos al interior del manantial contenían muy poco material arqueológico, se encontraron algunos objetos completos y semicompletos dispersos en toda la zona, particularmente vasijas cerámicas, tiestos de vasijas efigie y sahumadores, así como algunos fragmentos cerámicos con policromía que reproducen el motivo de nube (Declercq Reference Declercq2016:152). Todos estos objetos parecen haber sido arrojados al interior del manantial en diferentes ciclos de actividad ritual (Cervantes Reference Cervantes Rosado2007; Declercq y Cervantes Rosado Reference Declercq and Rosado2013).

En términos formales, las piezas procedentes de Xochimilco son consistentes entre sí (Figura 3). Aunque sus dimensiones son variables, la silueta típica es la de una jarra con soporte de pedestal, cuello cilíndrico o de paredes rectas divergentes, borde evertido, sin vertedera y asa vertical, lisa, o trenzada. Como atributo característico presentan una aplicación que reproduce un rostro antropomorfo, tentativamente atribuido a una deidad (Figuras 3 y 4). La mayoría de las piezas fueron manufacturadas en secciones moldeadas y presentan en el interior del cuerpo una huella de unión. En otras, sin embargo, el cuerpo y el cuello parecen haber sido hechos de una sola pieza moldeada, presentándose en estos casos una huella de unión vertical. Las aplicaciones fueron hechas también en molde.

Figura 3. Ejemplares seleccionados de jarras efigie. (a–h) Xochimilco; (i) Coyoacán. Imagen de Jiménez-González.

Figura 4. Rostros asociados en las jarras efigie, (a)-(f): posibles deidades agrícolas o acuáticas; (g)-(j) Chicomecóatl. Procedencia, (a) Los Reyes, Coyoacán; (b–f, h–j) Parque Ecológico Xochimilco (PAX); (g) Centro de Xochimilco. Imagen de Jiménez-González.

El acabado de superficie es alisado y sin engobe, aunque en algunos casos se observa la presencia de un baño blanco, que aparentemente cubre la totalidad de la pieza y sirve como base para decoración policroma, la cual aún está presente en 11 de 26 piezas. Los pigmentos principales son negro, azul y rojo, u ocre (Figura 3h). Cabe hacer notar que la jarra del manantial difiere de las de Xochimilco especialmente en el tamaño, así como en el nivel de detalle y en algunos atributos de la representación antropomorfa (Figura 3i). No obstante, es similar en la forma genérica, el acabado de superficie y la presencia de policromía. De este modo, pensamos que es parte del mismo conjunto, no sólo en términos tipológicos, sino también en los funcionales.

Con respecto a las dimensiones, las jarras completas tienen una altura que varía entre 11 cm y 16 cm (Figuras 3e y 3g). Sin embargo, en la colección existen ejemplares incompletos donde tan sólo el cuerpo (Figura 3c) o los cuellos (Figuras 3d y 3h) miden entre 13 cm y 17 cm. Un atributo que se observa en la mayoría de estas piezas es que independientemente de sus dimensiones, las aperturas de las bocas son muy angostas, con una variación de entre 0.9 cm y 2.2 cm. Por otro lado, el volumen o la capacidad de los ejemplares en los que se pudo extraer este dato va de 33 ml a 125 ml; no obstante, hay una pieza incompleta que almacenó más de 316 ml (Figura 3c; Tabla 1).

Tabla 1. Dimensiones y capacidad de las jarras efigie. *Los datos en blanco (-) corresponden a materiales incompletos. **El borde de la pieza está incompleto.

A nivel macroscópico, la pasta con la que fueron elaboradas presenta por lo general una textura burda, habiendo algunos ejemplares con pasta media. El color tiende al café claro (7.5YR 6/4 light brown) o anaranjado rosado (7.5YR 7/4 pink), muy común en los complejos cerámicos aztecas (Cervantes et al. Reference Cervantes Rosado, Fournier, Carballal, Merino and García2007), aunque hay jarras con una coloración anaranjada (5YR 6/6 reddish yellow). En términos tipológicos, sin considerar la policromía, los atributos de la pasta y del acabado de la superficie permiten asignar este grupo de objetos a la Loza Azteca Alisada, específicamente al tipo Azteca Anaranjado Alisado en la clasificación de Cervantes et al. (Reference Cervantes Rosado, Fournier, Carballal, Merino and García2007).

ANÁLISIS DE RESIDUOS DE LAS JARRAS EFIGIE

El muestreo sistemático se realizó mediante el raspado de la superficie del interior de las jarras empleando instrumental de dentista y un taladro eléctrico, limpiando los instrumentos con agua destilada entre cada muestreo. Los sedimentos obtenidos fueron molidos con mortero de ágata hasta obtener la textura de talco y posteriormente fueron procesadas en el Laboratorio de Prospección Arqueológica del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para someterlos a pruebas spot test; y en el Laboratorio de Prehistoria del IIA en la UNAM para realizar los análisis de almidón.

Análisis químico tipo spot test

Los estudios de residuos en materiales cerámicos han adquirido importancia en las últimas décadas (Barba Pingarrón et al. Reference Barba Pingarrón, Butrón and Pecci2014; Evershed Reference Evershed2008a, Reference Evershed2008b; Middleton et al. Reference Middleton, Barba, Pecci, Burton, Ortiz, Salvini and Rodríguez2010; Ortiz et al. Reference Ortiz, Barba, Pecci and Ortiz2017, Reference Ortiz, Barba, Terreros, Jiménez, Vázquez, Barrera, Aguayo, López and Chávez2019; Pecci Reference Pecci2003, Reference Pecci2009; Pecci et al. Reference Pecci, Giorgi, Salvini and Cau2013, Reference Pecci, Ortiz and Barba2017; Regert Reference Regert2011); aunque las técnicas son muy variadas, el empleo de biomarcadores en análisis como la cromatografía de gases o la de líquidos de alto desempeño suelen ser las más comunes—no obstante, el costo de su implementación limita su uso. Como alternativa, el estudio de residuos químicos impregnados en materiales porosos mediante técnicas sencillas del tipo spot test ha permitido recuperar información de sustancias vinculadas a diferentes actividades (Barba y Ortiz Reference Barba and Ortiz1992; Barba et al. Reference Barba, Ortiz, Link, Luján, Lazos and Orna1996, Reference Barba, Lazos, Link, Ortiz and Luján1998, Reference Barba, Ortiz, Manzanilla, Gonlin and Lohse2007; Barba Pingarrón Reference Barba Pingarrón and Manzanilla1986, Reference Barba Pingarrón2009; Barba Pingarrón et al. Reference Barba Pingarrón, Suárez and Frunz1991, Reference Barba Pingarrón, Butrón and Pecci2014; Ortiz y Barba Reference Agustín, Barba, Zurita, Ortiz and Martínez2019; Pecci Reference Pecci2003). Estos residuos invisibles o intangibles se preservan atrapados en los poros de las vasijas, y pueden ser estudiados para entender el tipo de sustancias involucradas en diferentes actividades.

Este análisis se basa en el hecho de que los líquidos contenidos, al ser absorbidos y protegidos en el interior de los poros de los materiales, quedan preservados de tal forma que pueden ser analizados mucho tiempo después del momento de su deposición, lo que los hace buenos indicadores de la función de las piezas estudiadas (Barba Pingarrón et al. Reference Barba Pingarrón, Butrón and Pecci2014; Ortiz et al. Reference Ortiz, Barba, Terreros, Jiménez, Vázquez, Barrera, Aguayo, López and Chávez2019). Las pruebas tienen la ventaja de poder procesar múltiples muestras de forma rápida, confiable, y económica, lo que permite apreciar la presencia de patrones de enriquecimiento químico o tendencias de enriquecimiento en grupos de cerámica tras analizar gran cantidad de muestras.

Los resultados hacen posible determinar la presencia de ácidos grasos, residuos proteicos, fosfatos, y carbohidratos, además de que pueden ayudar a seleccionar muestras susceptibles de ser analizadas con técnicas analíticas instrumentales y cuantitativas en etapas posteriores, como la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, que es una técnica instrumental más específica que permite diferenciar entre grasas de origen animal y vegetal, e identificar la presencia de residuos de sustancias provenientes de resinas y aceites de diversos orígenes. En el caso de las muestras enriquecidas con carbohidratos, puede aplicarse el estudio de gránulos de almidón con la finalidad de determinar las especies vegetales que fueron consumidas, e incluso las condiciones de su manipulación mediante procesos como el tostado, hervido o fermentado (Babot Reference Babot, Hart and Wallis2003; Henry et al. Reference Henry, Hudson and Piperno2009; Lamb y Loy Reference Lamb and Loy2005).

El tamaño de la muestra requerida para estos análisis es muy pequeño—se necesitan de 3 a 5 g—mientras que, para el análisis de gránulos de almidón, la muestra es incluso más pequeña (>1 g) y su extracción no compromete el estado de la pieza, ya que sólo se necesita extraer polvo proveniente de un ligero raspado que debe hacerse al interior del objeto.

Como ya se mencionó, se obtuvieron 27 muestras que fueron sometidas a cuatro pruebas para la identificación de residuos: fosfatos, carbohidratos, residuos proteicos, y ácidos grasos. La metodología de análisis para cada una de las pruebas de spot test fue la siguiente (Barba Pingarrón et al. Reference Barba Pingarrón, Suárez and Frunz1991).

Prueba de fosfatos

Se trata de una prueba colorimétrica semicuantitativa desarrollada por Eidt (Reference Eidt1973, Reference Eidt1977). En esta prueba, se extrae el fosfato de la muestra en un medio ácido para hacerlo reaccionar con el molibdato de amonio, lo que produce un fosfomolibdato amarillo que finalmente se reduce con ácido ascórbico para formar compuestos de azul de molibdeno. La reacción se detiene con una solución saturada de citrato de sodio. La cantidad de fosfatos contenidos en la muestra se relaciona con la intensidad del color azul que aparece en la superficie de un papel filtro. Una vez que el color ha quedado fijo en el papel ya seco, se clasifica y se le asigna un valor.

Prueba de carbohidratos

Los residuos de carbohidratos producen compuestos coloridos al reaccionar con fenoles en un medio ácido. En esta prueba, los carbohidratos se hidrolizan a furfural o hidroximetilfurfural por una reacción de deshidratación debido al ácido sulfúrico concentrado, simultáneamente la reacción de condensación con resorcinol genera compuestos coloridos. La cantidad de carbohidratos contenidos en la muestra se relaciona directamente con la intensidad del color rojizo generado y se le asigna un valor.

Prueba de residuos proteicos

Los grupos amino de las proteínas se identifican mediante una reacción de hidrólisis alcalina donde el calentamiento de la muestra que contiene proteínas con óxido de calcio y agua produce la liberación de amoniaco que es detectable con papel indicador de pH húmedo. Los valores que corresponden a 8 en la escala de colores del papel indicador revelan la presencia de residuos proteicos.

Prueba de ácidos grasos

En esta prueba se hace una extracción sólido-líquido con cloroformo a la muestra que contiene ácidos grasos, ya que se calienta para concentrar y se hace reaccionar con hidróxido de amonio (28–30 por ciento) para producir un jabón, y posteriormente con peróxido de hidrógeno (30 por ciento), que libere oxígeno y produzca espuma. Se atribuyen valores según la cantidad de espuma producida que está relacionada directamente con la cantidad de ácidos grasos presentes en la muestra.

Análisis de gránulos de almidón

Los gránulos de almidón forman parte de las células vegetales y son la reserva de energía más importante. Están formados por cadenas de dos polisacáridos, amilosa, y amilopectina. Dependiendo de la proporción de estos dos compuestos, las propiedades físicas se manifiestan de manera distinta. Los almidones en su mayoría son característicos de cada especie. La utilidad en arqueología de la técnica de extracción y análisis de almidones dependerá de su aplicación, ya que ésta puede ser en artefactos cerámicos, instrumentos líticos, cálculos dentales, pisos, y áreas de actividad (Torrence y Barton Reference Torrence and Barton2006).

Esta técnica nos permite tener información sobre la función de los artefactos, la presencia de vegetales en la dieta, su procesamiento, y las formas de consumo. Con referencia a este último aspecto, la forma de procesar los vegetales deja indicio de maniobras tales como el triturado, fermentado, hervido, o incluso tostado. Para poder observar las huellas de la forma de procesamiento de los vegetales (almidones), es necesario tener una colección de referencia con distintas formas de manipulación de los vegetales de interés, es decir, someterlos a distintos procesos y posteriormente caracterizar los cambios en las propiedades físicas de los gránulos de almidón.

Dadas las propiedades físicas y químicas de los almidones, así como las características del medio donde están depositados, la preservación de éstos es posible aún en condiciones de elevada humedad y temperatura. La información que nos proporcionan puede resultar más específica que la obtenida mediante los análisis químicos; sin embargo, ambas técnicas son complementarias, por lo que es necesario estar conscientes de sus alcances y limitaciones (McClung et al. Reference McClung de Tapia, Ochoa, Yrizar, Adriano Morán, Palma and Rueda2019).

Para la identificación de los almidones arqueológicos, se utilizó una colección de referencia guiada por una serie de variables cualitativas y cuantitativas basadas en Pagán (Reference Pagán2005). La extracción de los almidones arqueológicos se realizó con el protocolo desarrollado en el Laboratorio de Prehistoria y Evolución del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM (Acosta Ochoa Reference Acosta Ochoa2009). Este procedimiento está basado en las propuestas de Atchison y Fullagar (Reference Atchison, Fullagar and Fullagar1998), Pagán (Reference Pagán2005), y Boyadjian et al. (Reference Boyadjian, Eggers and Reinhard2007). El proceso consiste en el empleo de una solución con cloruro de cesio (CsCl) con una densidad mayor a la de los almidones, cuyo peso específico suele no ser mayor a 1.8, para separarlos del resto del sedimento mediante centrifugado. Una vez obtenidos y montados al microscopio, los almidones tienen características morfológicas particulares que son comparadas con la colección de referencia; esto permite su identificación taxonómica y los patrones de alteración que han sufrido a causa de su probable procesamiento o manipulación cultural.

RESULTADOS

La Tabla 2 resume los resultados de los análisis químicos spot test de manera conjunta con los análisis de gránulos de almidón. A continuación, se detallan los resultados de cada análisis de forma separada.

Tabla 2. Síntesis de los resultados de los análisis spot test (valores semicuantitativos) y de gránulos de almidón (número total de almidones).

Resultados de los análisis de residuos químicos por spot test

Como este estudio sugiere, el análisis del contenido de los recipientes cerámicos debe integrar el resultado de los análisis químicos junto con otros, por ejemplo, el de los gránulos de almidón, con el fin de lograr una mejor interpretación de su contexto cultural, y complementar otros datos con el estudio de las fuentes escritas.

En cuanto a las pruebas de spot test realizadas a las jarras, llama la atención que de las 27 muestras analizadas (100 por ciento de la muestra), el 29 por ciento presenta altos valores de fosfatos (con valores entre 5 y 6 de la escala), el 37 por ciento altos valores de residuos proteicos (9–10), el 33 por ciento altos valores de carbohidratos (3–4), y el 18 por ciento altos valores de ácidos grasos (2–3). A lo anterior habría que agregar que algunas piezas presentan bajos valores en general: fosfatos 18 por ciento (1–2), residuos proteicos 18 por ciento (7,0–7,5), carbohidratos 14 por ciento (1,0–1,5), y ácidos grasos 81 por ciento (0–1).

Las muestras 58817 y 48770 (Figuras 3f y 4d) son las únicas con altos valores de fosfatos, residuos proteicos, y carbohidratos. En contraste, el ejemplar 784 presentó bajos valores en todos sus residuos. Las restantes muestras presentaron un valor alto en al menos alguno de sus residuos o en dos, lo cual implica que no todas las jarras efigie se enriquecieron de la misma manera.

Los altos valores de carbohidratos que brindan información sobre la existencia de residuos de almidón, azucares, y celulosa, se asocian con la presencia de residuos vegetales como el maíz y el camote, los cuales pudieron ser consumidos en forma de atoles, posiblemente endulzados con miel de abeja o maguey (muestras 58817, 48767, 58825, 48763, 48766, 48771, 48770, y 1340). Estudios previos han evidenciado que los altos niveles de carbohidratos sugieren la presencia de bebidas fermentadas como el pulque (Pecci et al. Reference Pecci, Ortiz and Barba2017). No obstante, dicha bebida presenta valores bajos de ácidos grasos, muy pocos residuos proteicos y pocos fosfatos (Pecci et al. Reference Pecci, Ortiz and Barba2017:49); contrario a las jarras bajo estudio, como se puede ver en la Tabla 2, éstas presentan enriquecimientos de niveles moderados a altos, a excepción de la muestra 784, que presenta bajos niveles en todos los aspectos y nula presencia de almidones.

Con respecto al uso de la miel de abeja, estudios recientes de spot test han mostrado que los contenedores de colmenas, miel, cera, o polen se relacionan con altos valores de carbohidratos, así como valores relativamente altos de residuos proteicos, fosfatos, y ácidos grasos (Acosta et al. Reference Acosta Ochoa, Gómez, Cardona, Sánchez and Castillo2020; Obregón et al. Reference Obregón, López, Acosta, García, Barba, Ortiz and Castillo2020), los cuales coinciden con los enriquecimientos identificados en el presente estudio y son acordes con las referencias etnohistóricas que mencionaremos adelante (Hernández Reference Hernández1946; Sahagún Reference Sahagún and Garibay1982, Reference Sahagún, Dibble and Anderson2012a, Reference Sahagún, Dibble and Anderson2012c).

Los fosfatos pueden estar relacionados con fosforo del maíz o de tubérculos como el camote y la dioscórea, lo cual es coincidente con los resultados obtenidos del análisis de almidones. Sin embargo, los altos valores de proteínas (muestras 48767, 58826, 58822, 58820, 58823, 48763, 48772, 48789, y 48770) pueden estar relacionados con la presencia de sangre; lo anterior deberá ser corroborado con otro tipo de análisis, como pruebas inmunológicas o tiras reactivas a la hemoglobina (Gurfinkel y Franklin Reference Gurfinkel and Franklin1988; Kooyman et al. Reference Kooyman, Newman and Ceri1992; Lombard Reference Lombard2014). No obstante, la hipótesis anterior no es descabellada si consideramos que las fuentes mencionan que entre los elementos presentes ofrendados a las deidades del posclásico se encuentra la sangre obtenida mediante el autosacrificio (Baudez Reference Baudez2012; Duran Reference Duran1967; González Torres Reference González Torres2012; Graulich Reference Graulich1999, Reference Graulich2016; Sahagún Reference Sahagún and Garibay1982, Reference Sahagún, Dibble and Anderson2012a), la cual podría verterse sobre las representaciones de deidades mediante papeles o recipientes de diversos materiales y formas (Barba et al. Reference Barba, Ortiz, Link, Luján, Lazos and Orna1996; Ortiz et al. Reference Ortiz, Barba, Terreros, Jiménez, Vázquez, Barrera, Aguayo, López and Chávez2019).

Los ácidos grasos pueden estar presentes en grasas y aceites tanto de origen vegetal como animal. La presencia de estos residuos en las muestras 58812, 48763, 48765, 48768, y 48766 podría responder, por ejemplo, al uso de chía, cacahuates, aguacate, o insectos, alimentos de gran importancia en la cuenca de México durante el posclásico tardío (Hernández Grajales Reference Hernández Grajales2017). Si bien en estudios previos este tipo de enriquecimiento esté relacionado con resinas como el copal (Barba et al. Reference Barba, Lazos, Link, Ortiz and Luján1998; Ortiz et al. Reference Ortiz, Barba, Pecci and Ortiz2017), en las jarras no se localizó ningún tipo de adherencia como los que se ha identificado en otros contenedores (Ortiz et al. Reference Ortiz, Barba, Terreros, Jiménez, Vázquez, Barrera, Aguayo, López and Chávez2019), y tampoco presentan evidencia de haber estado sometidas al fuego.

Resultados de los análisis de gránulos de almidón

La importancia del análisis de gránulos de almidón radica no sólo en la posibilidad de identificar a nivel de especie los vegetales empleados en el uso de los recipientes cerámicos, sino que también es posible observar rasgos que sugieren su forma de procesamiento, y si estos fueron macerados en crudo, hervidos, tostados o, incluso, fermentados (Babot Reference Babot, Hart and Wallis2003; Henry et al. Reference Henry, Hudson and Piperno2009; Lamb y Loy Reference Lamb and Loy2005; Torrence y Barton Reference Torrence and Barton2006). En tal sentido, es relevante destacar que, de los almidones identificados en las muestras, la gran mayoría corresponden a maíz (Zea maiz), y sólo se identificaron almidones de otras tres especies: Ipomoea batatas (camote), Capsicum sp. (chile), y Dioscorea sp. (dioscórea). En cuanto a la ubicuidad, el maíz domina ampliamente, pues está presente en el 63 por ciento de las muestras, mientras que el camote se localiza en tres vasijas, y el chile y la dioscórea sólo en una (Tabla 2 y Figura 5).

Figura 5. Gránulos de almidón recuperados de las vasijas efigie. (a–f) almidones de Zea mays sin alteración térmica aparente; (g–i) almidones de Zea mays con rasgos de alteración térmica en agua (hervido); (j) almidón de Capsicum sp.; (k) almidón de Ipomoea batatas; (l) almidón de Dioscorea sp. Imagen de Acosta-Ochoa y Cruz-Palma.

Basados en los estudios previos sobre el procesamiento de almidones y las colecciones de referencia del Laboratorio de Prehistoria y Evolución de la UNAM, además de estudios previos (Babot Reference Babot, Hart and Wallis2003; Cruz Palma Reference Cruz Palma2012, Reference Cruz Palma2014; Henry et al. Reference Henry, Hudson and Piperno2009; Pagán et al. Reference Pagán, Guachamín, Romero and Vásquez2017), es posible advertir una marcada presencia de almidones de maíz que denotan alteraciones en su morfología debido a su procesamiento mediante calor. Este tipo de alteraciones térmicas (Tabla 3) sugiere que procesos como el calentado en presencia de agua (hervido) o sin ella (tostado) fueron prácticas culturales de los materiales contenidos en las vasijas (Henry et al. Reference Henry, Hudson and Piperno2009; Pagán et al. Reference Pagán, Guachamín, Romero and Vásquez2017; Rodríguez et al. Reference Rodríguez, Cruz, Acosta and Roksandic2016). En el caso del hervido, el rasgo diagnóstico común es la gelatinización, que produce que el almidón de maíz pierda parcial o totalmente la cruz de extinción en el área del hilum al ser observado mediante luz polarizada en nicoles cruzados (Figuras 5g–5k). En el caso del proceso de tostado, el rasgo diagnóstico es el oscurecimiento del centro del almidón, con la consecuente desaparición de la fisura central (Babot Reference Babot, Hart and Wallis2003; Henry et al. Reference Henry, Hudson and Piperno2009). Es notorio que este último rasgo, el cual puede sugerir la presencia de maíz en la forma de pinole (harina de maíz tostado), sólo se encuentra presente en la vasija procedente del Centro de Xochimilco (Figura 6). Una nota precautoria sobre los almidones que no presentaron alteraciones visibles de alteración térmica (Figuras 5a–5f) es que, de acuerdo con nuestros propios estudios y los de otros investigadores, un porcentaje de los almidones sobreviven, sin modificación, a procesos como el hervido, tostado, macerado e incluso nixtamalizado (Henry et al. Reference Henry, Hudson and Piperno2009; Pagán et al. Reference Pagán, Guachamín, Romero and Vásquez2017; Rodríguez et al. Reference Rodríguez, Cruz, Acosta and Roksandic2016).

Figura 6. Jarra procedente del centro de Xochimilco, con la representación de Chicomecóatl (derecha) y almidones de Zea mays con evidencia de tostado extraídos de ella (izquierda). Imagen de Acosta-Ochoa y Cruz-Palma.

Tabla 3. Maíz con o sin alteración térmica.

DISCUSIÓN

El enriquecimiento de las jarras efigie

Tradicionalmente, uno de los objetivos de estudiar los residuos químicos en los poros de las cerámicas arqueológicas ha sido el de investigar la alimentación en el pasado, pues las características de sus pastas permiten absorber las sustancias líquidas y semilíquidas con las que entró en contacto (Condamin et al. Reference Condamin, Formenti, Metais, Michel and Blond1976). Esta propiedad ha sido empleada para obtener información sobre los contenidos y, por lo tanto, sobre la función de las vasijas porque permite entender qué alimentos se producían, conservaban, cocinaban, y transportaban. Hay buenos ejemplos de casos de estudio al respecto (Barba et al. Reference Barba Pingarrón, Butrón and Pecci2014); sin embargo, la misma propiedad que se utiliza para entender la función de los contenedores utilizados para el servicio de alimentos puede ser empleada para materiales que en principio no lo son, como es el caso de las jarras efigie.

La importancia del maíz y los atoles en el posclásico tardío

Los resultados obtenidos mediante ambas pruebas nos llevan a proponer que algunas de las jarras contuvieron una preparación con base en maíz, hervido o tostado. Pensamos que es muy probable que se trate de atoles hechos a base de masa de maíz, ya que la morfología de los gránulos presenta continuamente rasgos de alteración térmica en presencia de agua (hervido); además, la aparición de cúmulos aglutinados de gránulos de maíz total o parcialmente gelatinizados que sugieren la presencia de esta clase de bebidas, frecuentemente mencionadas en las fuentes, tanto para consumo cotidiano como para su uso en la liturgia de las comunidades nahuas del posclásico (Figuras 7 y 8; Dehouve Reference Dehouve2019; Mazzetto Reference Mazzetto2013, Reference Mazzetto2015).

Figura 7. Cúmulo de almidones de maíz gelatinizados, extraídos de los objetos (a) 48765 y (b) 48770. Imagen de Acosta-Ochoa y Cruz-Palma.

Figura 8. Vendedoras de atole. Códice Florentino (libro 10, f. 69v).

Al respecto, Sahagún (Reference Sahagún, Dibble and Anderson2012b:93) menciona:

El vendedor de atole vende atole caliente; atole blanco y espeso [quauhnexatolli]; atole de maíz cocido con cal [nextamalatolli]; atole de maíz molido crudo [iolatolli]; atole de frijol [etlatolli]; atole de maíz tostado [izquiatolli]; atole de fruta [xocoatolli]; atole de chile [chilatolli]; atole negro [tlilatolli]; atole de tortilla [tlaxcalatolli]; atole de chile hervido [chilpoçonalli]; atole tratado con cal [tenexatolli], atole con miel [nequatolli]…

Ella vende atole frío, pinole, chía arrugada, pinole de amaranto. El bueno es terso, espeso; el malo está desbordado, cuajado. Tiene cosas encima: chile encima, miel encima (traducción de los autores).

Por su parte, Hernández (Reference Hernández1946), quien recopiló su información hacia finales del siglo XVI, describe la preparación de una gran variedad de atoles. De acuerdo con el autor, la mayor parte de los atoles de tlaolli (maíz) se preparaban cociendo en agua los granos hasta que se ablandaran. Posteriormente, eran molidos en el metate para obtener una masa que finalmente se cocía y se dejaba hervir hasta que se espesara. De este modo se elaboraban el nequatolli o atole con miel de maguey; el iztac atolli o atole blanco (al que una vez servido se le ponía una mezcla molida de chile verde, tomate, y sal, diluida con agua); el xocoatolli o atole agrio, hecho de masa fermentada de maíz negro mezclada con maíz ablandado y molido; y el yollatolli, atole blanco preparado sin sal y sin ninguna otra cosa, que se diluye con agua para beberse.

La lista incluye también el chillatolli o atole mezclado con chile, y el nechillatolli o atole mezclado con chile y miel de maguey. En ambos, el chile (disuelto en agua) y la miel se incorporaban cuando la masa estaba a medio cocer.

Además del típico atole de masa hervida, no descartamos la presencia de otras formas culinarias de bebidas de maíz en nuestras jarras, como es en su forma tostada o pinolli (Karttunen Reference Karttunen1992). De las bebidas hechas con maíz tostado y molido, Hernández (Reference Hernández1946) menciona específicamente al izquiatolli, el cual se preparaba cociendo una combinación de esa harina con una pequeña parte de maíz cocido. Como ya se mencionó, la única vasija con gránulos de almidón con evidencia de tostado es la muestra 1340, la cual presenta el rostro de Chicomecóatl. Las muestras de este ejemplar tienen el rasgo típico de los almidones calentados en ausencia de agua, como es el centro ennegrecido a partir del hilum (Figura 6).

La presencia de otros vegetales como el chile parecen ser acordes a la descripción de atoles con chile (chillatolli, chilpoçonalli, nechillatolli) de Hernández (Reference Hernández1946). Tanto el camote como la dioscórea son tubérculos que pudieron haber sido agregados a la bebida, con la finalidad de endulzar o agregar sabor.

Las deidades agrícolas y su importancia en el culto doméstico

Las deidades representadas en la aplicación de las jarras de Xochimilco pueden agruparse en tres conjuntos de acuerdo con sus atributos. Por un lado, tenemos a la diosa Chicomecóatl, la cual porta el clásico tocado de papel rectangular compuesto por una banda ancha lisa sobre la frente con elementos que caen a los costados del rostro, dejando descubiertas las orejeras; todas presentan cuatro rosetones a los costados, formando el tocado “amacalli” o casa de papel (Beyer Reference Beyer1969b; Figuras 8h–8j).

En un segundo grupo incluimos las piezas con representaciones más simples donde se observa una banda frontal lisa sobre la que se apoya un elemento de forma trapezoidal. Como en el grupo anterior, se observan elementos laterales que rodean las orejas, además de la presencia de pintura roja en el rostro. Este último atributo es común en las representaciones de Chicomecóatl y Xilonen, que se encuentran en los Primeros Memoriales (Sahagún Reference Sahagún and Sullivan1997), en el Códice Florentino (Sahagún Reference Sahagún, Dibble and Anderson2012a), y en Durán (Reference Duran1967) (Figura 4g).

El tercer grupo tiene como atributos esenciales una corona con un par de bandas trenzadas horizontales de la que sobresale un tocado alto cilíndrico (posiblemente de plumas) con moños verticales. Algunos ejemplares presentan también un amacuexpalli o tocado de papel en forma de abanico liso que sobresale a los lados de la cara, tras las orejas. La corona con bandas con cordeles es común en la indumentaria de las deidades acuáticas, de la vegetación, la fertilidad, y los mantenimientos. Se le encuentra en representaciones de Tláloc (Beyer Reference Beyer1969a:197; Declercq Reference Declercq2016:175–183), Chicomecóatl (Beyer Reference Beyer1969b:373, Figura a), Huixtocihuatl, y Tzaputlatena (Sahagún Reference Sahagún and Sullivan1997). El tocado alto, con moños o nudos verticales, aparece en uno de los Braseros de Tláhuac, que ha sido interpretado como una representación de un sacerdote Ixiptla de Tláloc (Peperstraete Reference Peperstraete2015), o bien como Nappatecuhtli (Vela Reference Vela2020). Por último, el amacuexpalli es un elemento que aparece de manera recurrente en imágenes de deidades relacionadas con el agua y la fertilidad, como muestran los braseros localizados en Templo Mayor y Tlatelolco (Chavero Reference Chavero1882; González López Reference González López2015; Heyden Reference Heyden1983, Reference Heyden and Boone1987; López Luján Reference López Luján1993, Reference López Luján and Garrido Aranda1997), en figurillas localizadas en unidades domésticas en Xochimilco (Porcayo Reference Porcayo Michelini1998), y numerosas esculturas en piedra y objetos de alfarería procedentes de la cuenca de México (González López Reference González López2015; Nicholson Reference Nicholson1963, Reference Nicholson and Boone1985:160–161).

Por lo que respecta a la jarra del manantial, la representación difiere de las que presentan los objetos de la colección de Xochimilco. Se trata de un individuo con el rostro pintado de negro, que porta orejeras circulares, un amacuexpalli de papel plisado, un elemento trenzado sobre la frente y una corona con almenas decoradas con moños o nudos. La pieza muestra, además, restos de pigmento azul. De acuerdo con Declercq (Reference Declercq2016), si bien la jarra muestra similitudes con los tocados de las divinidades de la vegetación, en este caso podría tratarse más bien de una deidad acuática, tomando como base tanto los colores de la pintura como la corona dentada con nudos, atributos estrechamente relacionados con el ámbito genérico del agua.

Los atributos descritos anteriormente nos permiten interpretar las imágenes de nuestras jarras como representaciones de deidades relacionadas con los temas del agua, la agricultura, la vegetación, y la fertilidad. Cabe hacer notar que a excepción de Chicomecóatl, la identificación de una deidad en específico es problemática en las piezas restantes, debido principalmente a que diferentes deidades suelen compartir e intercambiar atributos, como lo han mencionado diversos autores quienes prefieren agrupar estas representaciones en grupos temáticos (Declercq Reference Declercq2016; Dehouve Reference Dehouve2018; González López Reference González López2015; Heyden Reference Heyden1983; López Austin Reference López Austin2000; Nicholson Reference Nicholson1963).

CONCLUSIÓN

De este modo, las jarras efigie aparecen como un conjunto muy consistente en cuanto a su contenido simbólico, vinculando el aspecto agrario con elementos acuáticos, conceptos que son recurrentes dentro de la cosmovisión nahua. Como conjunto artefactual, parece evidente, entonces, que fueron creadas para su uso en ceremonias ligadas con las festividades agrícolas, y muy probablemente en ámbitos domésticos chinamperos, si atendemos a sus contextos de procedencia, a excepción de la jarra del Manantial de Coyoacán. En tales ceremonias, de acuerdo con los análisis aquí presentados, estas jarras contenían atoles y otras preparaciones que involucraban maíz, además de camote y chile; sin descartar el probable empleo de sangre o miel.

Es muy escasa la información sobre la ritualidad domestica prehispánica en el sur de la cuenca de México más allá de la ocasionalmente mencionada en las principales fuentes. No obstante, existen suficientes estudios de índole etnohistórica acerca de las festividades tal como se realizaban en el ámbito público o estatal (Graulich Reference Graulich1999). Sobre lo anterior, vale la pena recordar que, en el calendario ritual de 260 días, existen al menos siete festividades relacionadas con el ciclo agrícola, y en muchas de ellas se utilizan preparaciones de maíz como parte de la liturgia, como son las fiestas de Tozoztontli, Huey Tozoztli, Ochpaniztli, y Títlitl.

Entre ellas, queremos destacar la fiesta de Huey Tozoztli, consagrada a los dioses de la agricultura y a los Tlaloques. De acuerdo con Sahagún (Reference Sahagún and Garibay1982, Reference Sahagún, Dibble and Anderson2012a), en ella se realizaban múltiples autosacrificios, además de que se preparaban y consumían diversos tipos de atoles, que se servían muy calientes. Parte de los rituales se llevaban a cabo en las casas, donde se ponían ofrendas a Chicomecóatl y Cintéotl. Tomando como base los resultados obtenidos, así como las deidades representadas en las jarras, es altamente probable que estos objetos estuvieran destinados a usarse en los rituales domésticos como los mencionados en Huey Tozoztli.

Por otra parte, este conjunto de piezas nos muestra la importancia que debieron tener las deidades femeninas asociadas con la fertilidad y la agricultura en el culto doméstico, donde la figura femenina y las prácticas culturales de las mujeres han sido poco estudiadas (Smith Reference Smith and Plunket2002), o han permanecido ocultas debido a la importancia que generalmente se les ha atribuido a las deidades masculinas, como el propio Tláloc. Vale la pena mencionar aquí que en Huey Tozoztli varias de las prácticas rituales eran encabezadas por mujeres. Al respecto, Sahagún menciona: “Y en la noche las mujeres hacían atole, tal vez un atole espeso y blanco [quauhnexatolli], o un atole hecho de una masa de maíz ablandado con cal [nextamalatolli], o un atole de fruta” (Sahagún Reference Sahagún, Dibble and Anderson2012a:61, traducción de los autores). O bien: “Algunas de las muchachas tenían un largo mechón de pelo a un lado, algunas tenían cabello largo, algunas lo traían enrollado alrededor de la cabeza. Ellas amarraban las mazorcas de maíz en grupos de siete. Estos eran los grupos de mazorcas de maíz” (Sahagún Reference Sahagún, Dibble and Anderson2012a:63, traducción de los autores).

Finalmente, es importante recuperar el sentido de género que requieren los trabajos sobre análisis de la cotidianidad del posclásico, pues las mujeres suelen permanecer ocultas, incluso en los estudios que desde el presente hacemos para entender el pasado. Los ejemplos contrastados con las fuentes etnohistóricas, como la fiesta de Huey Tozoztli, indican la importancia de deidades como Chicomecóatl, el papel del trabajo femenino y los materiales ofrendados por ellas (Figuras 9 y 10).

Figura 9. Fiesta de Huey Tozoztli. Códice Florentino (libro 2, f. 29v).

Figura 10. Ofrendas a Chicomecóatl durante la Fiesta de Huey Tozoztli. Códice Florentino (libro 2, f. 30v).

Lo anterior permite reconocer la importancia de la ritualidad en zonas rurales, como contraparte al culto representado en los espacios del poder hegemónico como es el Templo Mayor de Tenochtitlan, que suele dar una imagen sesgada de las formas de reproducir el ritual. De este modo, los resultados aquí presentados pueden ser una contribución inicial para comprender los espacios domésticos y la cultura material vinculada al culto de las comunidades agroartesanales que hasta ahora han permanecido en el anonimato en los estudios arqueológicos.

Abstract

In the domestic units of the chinampera agricultural communities of Xochimilco, Mexico during the late Postclassic period, a type of jar was recovered whose main feature is a decoration on the front of the vessel that may represent a deity. To understand their function and establish characteristics that allow us to identify these jars and their uses in other contexts, we study these artifacts using different methods than those employed in traditional formal analysis. This article reports the results of studies of chemical residues impregnated in porous materials (spot tests) and starch grain analysis of 27 specimens obtained from 26 samples of effigy jars originating from three sites south of the Basin of Mexico. The results indicate that they were enriched with phosphates, protein residues, carbohydrates, and fatty acids, while the recovered starches indicate the significant presence of maize and, to a lesser extent, sweet potatoes, chile, and dioscorea (yam). Based on the results, the context of their provenance, and the identification of the deities represented, we propose that these jars contained maize-based beverages and that they were used in domestic ceremonies dedicated to agriculture in the Mexica calendar, such as the Huey Tozoztli festival, among others.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Mtra. Teresa Castillo Mangas el habernos proporcionado los ejemplares procedentes del predio ubicado en Xochimilco, para su análisis. Al Dr. Salvador Pulido, Director de Salvamento Arqueológico del INAH, por el apoyo admisnistrativo y permitir el acceso a las colecciones analizadas. A Gerardo Jiménez del Laboratorio de Análisis Espacial y Digital del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM por su apoyo en el material cartográfico que ilustra este trabajo.