El estudio de la génesis de los montículos de la cuenca de la Laguna Merín, Uruguay, se ha focalizado principalmente en el aporte de sedimentos y de elementos descartados. Esto se manifiesta cuando son caracterizados como construcciones en tierra que integran desechos de actividad (restos óseos, artefactos líticos, tiestos) e inhumaciones (Bracco, Cabrera y López Reference Bracco, Cabrera, López, Duran and Boksar2000; Cabrera Reference Cabrera2013; Castiñeira y Piñeiro Reference Castiñeira, Piñeiro, Duran and Boksar2000; Iriarte et al. Reference Iriarte, Holst, López, Cabrera and Purdy2000; López Reference López2001; López et al. Reference López, Moreno, Bracco and González2017; Milheira et al. Reference Milheira, Garcia, Ricardo Ribeiro, Ulguim, Da Silveira and Da Silva Sanhudo2016; Schmitz Reference Schmitz1976). Investigaciones centradas en la geoquímica de la matriz han llevado a proponer que el fuego estuvo presente en su elevación (Bracco, Panario, Gutiérrez, Bazzino et al. Reference Bracco, Panario, Gutiérrez, Bazzino, Duarte, Odino, Reina, Inda and García-Rodríguez2019; Duarte et al. Reference Duarte, Bracco, Panario, Tassano, Cabrera, Bazzino and del Puerto2017). En este trabajo presentamos una serie de dataciones por luminiscencia que indicarían que la matriz de los montículos estuvo expuesta al calor, alcanzando temperaturas suficientes como para reiniciar en forma simultánea el registro sobre el que se basan la datación por luminiscencia ópticamente estimulada (OSL, por sus siglas en inglés) y la datación por termoluminiscencia (TLD).

Los montículos fueron elevados a partir del Holoceno medio en las cuenca de la Laguna Merín, Laguna de los Patos, Laguna de Castillos y del Río Negro medio y superior (Figura 1; Bracco, Cabrera y López Reference Bracco, Cabrera, López, Duran and Boksar2000; Cabrera Reference Cabrera2013; Iriarte et al. Reference Iriarte, Holst, López, Cabrera and Purdy2000; López Reference López2001; Milheira y Gianotti Reference Milheira, Gianotti and Smith2018; Milheira et al. Reference Milheira, Garcia, Ricardo Ribeiro, Ulguim, Da Silveira and Da Silva Sanhudo2016; Schmitz Reference Schmitz1976). En zonas cercanas —Delta del Paraná y Pantanal— se encuentran manifestaciones arqueológicas similares (Bonomo et al. Reference Bonomo, Politis and Gianotti2011; Castiñeira et al. Reference Castiñeira, Blasi, Politis, Bonomo, del Puerto, Huarte, Carbonari, Mari and García-Rodríguez2013; de Olivera Reference de Olivera1995; Loponte et al. Reference Loponte, Acosta and Tchilinguirián2016). La región presenta un clima subtropical húmedo, con una temperatura media anual de 17,7°C y una precipitación media de 1.200-1.600 mm, sin una tendencia estacional clara (Castaño et al. Reference Castaño, Giménez, Ceroni, Furest, Aunchayna and Bidegain2011).

Figura 1. Mapa del sur de la cuenca de la Laguna Merín. Se indican las zonas de concentración de montículos: (1) parte central de planicie costera Laguna de los Patos; (2) Camaquã; (3) Sierra do Sudeste; (4) sur de la Laguna de los Patos; (5) Santa Victoria do Palmar; (6) Río Jaguarão; (7) Treinta y Tres; (8) Cerro Largo; (9) sur de la cuenca de la Laguna Merín; (10) Yaguarí; (11) Rivera; (12) Bagé-Don Pedrito. Se señalan los sitios arqueológicos de donde proceden los datos: (a) García Ricci; (b) Los Ajos; (c) Pelotas (basado en Bracco et al. Reference Bracco, Inda and del Puerto2015; López et al. Reference López, Moreno, Bracco and González2017; Milheira et al. Reference Milheira, Garcia, Ricardo Ribeiro, Ulguim, Da Silveira and Da Silva Sanhudo2016).

En el sector austral de la cuenca de la Laguna Merín los montículos exhiben una base circular o subcircular, con un diámetro del orden de 35 m. Su altura varía desde unos pocos decímetros hasta más de 7 m (Figura 2). Se encuentran aislados o formando grupos en dos unidades de paisaje: (1) llanuras bajas (humedales, bañados; tierras que se inundan en forma permanente o temporaria) que se desarrollan a poca altura sobre el nivel del mar; y (2) colinas y valles cuya altura varía entre 60 y 120 m snm (Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este 1999). En las planicies son los únicos elementos de mesorrelieve presentes. En el área de India Muerta-Paso Barrancas, donde dominan los esteros y bañados, se encuentran los más altos y antiguos; su densidad alcanza los 0,6 montículos por km2. Las cronologías 14C para esta región indican que se elevaron entre 4500 y 2000 aP (5159-1956 cal aP; CALIB 7.1 [Hogg et al. Reference Hogg, Hua, Blackwell, Niu, Buck, Guilderson, Heaton, Palmer, Reimer, Reimer, Turney and Zimmerman2013]; Bracco et al. Reference Bracco, Inda and del Puerto2015:Tabla 1). Diferentes indicadores señalan que el inicio de la elevación de los montículos fue coetáneo con un cambio del clima a condiciones más secas y frías (Bracco et al. Reference Bracco, del Puerto, Inda and Castiñeira2005, Reference Bracco, del Puerto, Inda, Panario, Castiñeira and García-Rodríguez2011; del Puerto Reference del Puerto2003, Reference del Puerto2015; del Puerto et al. Reference del Puerto, Bracco, Inda, Gutiérrez, Panario and García-Rodríguez2013; Inda Reference Inda2009). Su función ha sido objeto de larga controversia: se ha propuesto que fueron erigidos como plataformas que permitieron la ocupación de áreas inundables, sitios de enterramiento, sitios rituales, marcadores territoriales o sistemas multifuncionales que incluso integraban propósitos hortícolas (Baeza y Panario Reference Baeza and Panario1999; Bracco, Cabrera y López Reference Bracco, Cabrera, López, Duran and Boksar2000; Iriarte et al. Reference Iriarte, Holst, López, Cabrera and Purdy2000; López Reference López2001; Milheira y Gianotti Reference Milheira, Gianotti and Smith2018; Milheira et al. Reference Milheira, Garcia, Ricardo Ribeiro, Ulguim, Da Silveira and Da Silva Sanhudo2016; Schmitz Reference Schmitz1976). No obstante, varios de estos planteos han sido cuestionados a partir de dataciones 14C que evidencian una elevación continúa a escala secular (Bracco Reference Bracco2006; Bracco y Ures Reference Bracco, Ures, López and Sanz1999; Bracco et al. Reference Bracco, del Puerto, Inda, Loponte and Acosta2008, Reference Bracco, Inda and del Puerto2015). En contraposición, Villagran y Gianotti (Reference Villagran and Gianotti2013) y Gianotti (Reference Gianotti2015), a partir del complejo arqueológico de Pago Lindo, han propuesto un modelo de construcción espacio-temporal discontinuo. Es probable que, con una población de más de 1.500 montículos con una distribución espacio-temporal tan extensa, los procesos constructivos presenten variaciones. Sin embargo, cronologías densas de TL (Duarte et al. Reference Duarte, Bracco, Panario, Tassano, Cabrera, Bazzino and del Puerto2017) respaldan el modelo de crecimiento continuo, cuyo corolario es que los montículos no serían un producto, sino la consecuencia de un comportamiento recursivo que se repitió por siglos. El registro arqueológico muestra que los grupos humanos que los erigieron eran cazadores-recolectores-pescadores que integraron la horticultura de forma subsidiaria en su economía (Bracco et al. Reference Bracco, del Puerto, Inda, Loponte and Acosta2008; del Puerto Reference del Puerto2015). Los silicofitolitos indican una incorporación temprana del cultivo de calabaza, porotos y maíz alrededor de 3000 aP (del Puerto Reference del Puerto2015; Iriarte Reference Iriarte2007; Iriarte et al. Reference Iriarte, Holst, Marozzi, Listopad, Alonso, Rinderknecht and Montaña2004). Gianotti y colaboradores (Reference Gianotti, del Puerto, Inda and Capdepont2013) han interpretado pequeñas elevaciones en tierra del sitio de Cañada de los Caponcitos (Tacuarembó) como construcciones para cultivar maíz y/o manejo de vegetales no domesticados. Restos macrobotánicos testimonian el uso de frutos de palmeras locales, Butia odorata y Butia yatay (Suárez Reference Suárez2018). Los cérvidos y peces dominan el registro arqueofaunístico (Moreno Reference Moreno2014). La señal isotópica de restos óseos humanos (13C, 13Ccol/13Cap y 15N) corresponde a una economía basada en la caza-pesca y recolección desarrollada en ambientes continentales, donde el maíz habría jugado un papel menor (del Puerto Reference del Puerto2015; Mut Reference Mut2015).

Figura 2. (a) Montículo I del sitio de Puntas de San Luis (PSL); (b) montículo 04 del sitio de García Ricci (ver Figura 4). Obsérvense los árboles que han crecido en él, característica muy común de los montículos. Su vegetación arbórea contrasta fuertemente con la vegetación hidrófila de la matriz donde ellos fueron implantados. (Color en la versión electrónica)

Montículos y datación por luminiscencia

Las primeras dataciones por luminiscencia de montículos fueron realizadas sobre la tierra quemada que integra su matriz (Duarte et al. Reference Duarte, Bracco, Panario, Tassano, Cabrera, Bazzino and del Puerto2017). Estas son concreciones de tamaño grava (≥2 mm), cuya dureza (≥3 escala Mohs) y color evidencian exposición al fuego (Figura 3). La forma y el diámetro de galerías presentes en los fragmentos mayores (>2 cm) y atributos microestructurales de fragmentos menores —donde no siempre se pueden identificar galerías— han permitido proponer, tomando como referencia los trabajos de Cosarinsky (Reference Cosarinsky2003, Reference Cosarinsky2006), que para su confección se partió de terrones extraídos de los nidos de epigeos construidos por la hormiga Camponotus punctulatus (Bracco, Panario, Gutiérrez, Duarte y Bazzino Reference Bracco, Panario, Gutiérrez, Bazzino, Duarte, Odino, Reina, Inda and García-Rodríguez2019). Estos insectos viven en la región neotropical (Cosarinsky Reference Cosarinsky2003, Reference Cosarinsky2006), en los mismos ambientes donde se emplazan los montículos. En los montículos 07 y 10 del sitio de García Ricci, la tierra quemada constituye el 25%-30% de la matriz (Duarte et al. Reference Duarte, Bracco, Panario, Tassano, Cabrera, Bazzino and del Puerto2017). Porcentajes similares se observaron en el sitio de Puntas de San Luis (PSL), ubicado en la misma planicie, a menos de 10 km de distancia (Bracco, Montaña et al. Reference Bracco, Montaña, Nadal and Gancio2000). En estas estimaciones se consideró como tierra quemada los fragmentos mayores a dos milímetros, quedando abierta la posibilidad que las fracciones finas de la matriz también hubiesen sido expuestas a calor.

Figura 3. (a) Fragmento de tierra quemada, montículo 04, García Ricci; (b) fragmento cortado, montículo 04, García Ricci (las flechas indican galerías, granos de arena, superficie externa y sector oxidado); (c) fragmentos menores de tierra quemada, Puntas de San Luis (las flechas señalan galerías). (Color en la versión electrónica)

Principios del método de datación por luminiscencia e hipótesis

Las técnicas de datación por luminiscencia se basan en la propiedad de algunos minerales, tales como el cuarzo y el feldespato, de acumular energía ionizante y de liberarla cuando se les estimula con luz o calor (blanqueo). En la naturaleza, dicha energía (radiación de fondo) procede de los isótopos inestables naturales y del cosmos. La cantidad de energía acumulada (paleodosis) es proporcional a la intensidad de la radiación de fondo y al tiempo que ha transcurrido desde que el mineral se blanqueó por última vez. Por lo tanto, si se estima la paleodosis y la intensidad de la radiación, se podrá calcular el tiempo transcurrido desde el blanqueo (Aitken Reference Aitken1985; Murray y Olley Reference Murray and Olley2002; Shrestha Reference Shrestha2013). El blanqueo es total cuando el mineral se expone a temperatura suficiente para reiniciar el registro termoluminiscente y luminiscente, y parcial cuando se expone a la luz, reiniciando el registro luminiscente. En este último caso queda un remanente de energía que sólo se libera si el mineral se calienta. Si el evento a datar es contemporáneo con un blanqueo por calor se utilizan las técnicas de datación por termoluminiscencia (TL) o por luminiscencia ópticamente estimulada (OSL, por sus siglas en inglés). Si el evento a datar es coetáneo con un blanqueo por luz, se utiliza la técnica de datación por OSL. Si en este caso también se datara por TL, se estimaría una paleodosis y edad mayor por integrar el remanente de energía que no se liberó por la exposición a la luz. Esto indirectamente permite conocer cuál fue el agente de blanqueo. Edades y/o paleodosis OSL menores a edades y/o paleodosis TL indicarán blanqueo por luz. Edades o paleodosis OSL y TL concordantes señalarán blanqueo por calor.

Al observar que existen evidencias que sugieren la presencia del fuego en la construcción de los montículos, se ensayó datar por luminiscencia diferentes fracciones de la matriz, partiendo de la siguiente hipótesis: si toda la matriz alcanzó una temperatura mayor a aproximadamente 380°C (ver abajo), entonces es de esperar que no existan diferencias entre las edades OSL y TL o que éstas sean similares.

Materiales y métodos

Los datos presentados aquí provienen del montículo 10 del sitio de García Ricci, del montículo Beta del sitio de Los Ajos y del montículo 1 del sitio de Pelotas (Figura 1). El sitio de García Ricci está ubicado en la margen derecha del arroyo India Muerta, en una planicie permanentemente o temporalmente inundada que se ubica a 10 m snm. Integra 10 montículos de los cuales dos alcanzan más de 4 m de altura, otros dos 3 m y el resto menos de 2 m (Figuras 2 y 4). Edades termoluminiscentes indican que fue ocupado entre aproximadamente 5000 y 1600 aPFootnote 1 (Duarte et al. Reference Duarte, Bracco, Panario, Tassano, Cabrera, Bazzino and del Puerto2017:Tabla 1). El montículo 10 se elevó entre aproximadamente 4250 y 2000 aP. Para su base (414 cm de profundidad) se dispone de una fecha 14C: 3680 ± 30 aP (Duarte et al. Reference Duarte, Bracco, Panario, Tassano, Cabrera, Bazzino and del Puerto2017:22). El sitio de Los Ajos se encuentra en el extremo septentrional de la sierra homónima, en una lomada que limita con el bañado de India Muerta (Figura 1). Está compuesto por 28 montículos, donde los más altos alcanzan 3 m de altura. Fue excavado en dos oportunidades (Bracco Reference Bracco1993; Iriarte Reference Iriarte2007; Iriarte et al. Reference Iriarte, Holst, López, Cabrera and Purdy2000) y es la base del modelo propuesto por Iriarte (Iriarte Reference Iriarte2007; Iriarte et al. Reference Iriarte, Holst, López, Cabrera and Purdy2000, Reference Iriarte, Holst, Marozzi, Listopad, Alonso, Rinderknecht and Montaña2004). Sus edades 14C cubren el período entre 4500 y 2000 aP (Bracco et al. Reference Bracco, Inda and del Puerto2015; Iriarte Reference Iriarte2007:Tabla 1). El sitio de Pelotas se ubica en la margen derecha del arroyo Pelotas, en una planicie inundable que se desarrolla a 11 m snm. Está compuesto por nueve montículos. El más bajo mide 1,5 m y el más alto 3,5 m.

Figura 4. Imagen satelital del sitio de García Ricci (Google Earth, 12/2015). Los círculos indican la localización de los montículos. (Tomado de Duarte et al. Reference Duarte, Bracco, Panario, Tassano, Cabrera, Bazzino and del Puerto2017:Figura 4.) (Color en la versión electrónica)

Se tomaron sucesivas muestras verticales, no perturbadas, encamisadas en tubos de PVC de 15 cm de longitud, con un muestreador de suelos (AMS 2062) desde el punto más alto de los montículos hasta la base. Para evitar su exposición a la luz, las muestras destinadas a ser datadas por luminiscencia se extrajeron del cabezal del muestreador dentro de bolsas negras de nylon e inmediatamente fueron envueltas en papel aluminio.

Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Luminiscencia de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República. Los fragmentos de tierra quemada se separaron de la matriz con un tamiz de 2 mm en húmedo. Luego de secar ambas fracciones se determinó el porcentaje de tierra quemada por peso. En la preparación de las muestras a ser datadas se siguieron, con pequeñas modificaciones, los procedimientos descritos por Vandenberghe (Reference Vandenberghe2004) y Gonzalez Martínez (Reference Gonzalez Martínez1999).

Medición

Las señales TL y OSL se midieron con un lector automático Daybreak 1100. Se usó un irradiador Daybreak Modelo 801E equipado con una fuente beta de 90Sr para las irradiaciones (0,0597 Gy/s, septiembre 2000).

Las mediciones TL de la fracción fina (limo-polimineral) se realizaron utilizando el método de dosis aditiva de múltiples alícuotas (MAAD, por sus siglas en inglés; Vandenberghe Reference Vandenberghe2004). Desde la irradiación hasta la medición, las alícuotas se dejaron reposar durante 10 días. La región del espectro utilizada para determinar la dosis equivalente se seleccionó por el método de meseta (Gonzalez Martínez Reference Gonzalez Martínez1999). Las mediciones OSL de la fracción de cuarzo mayor que 63 μm se realizaron siguiendo el método MAAD o el método de dosis regenerativa de múltiples alícuotas (MARD, por sus siglas en inglés; Vandenberghe Reference Vandenberghe2004) indistintamente. Se seleccionó como temperatura de precalentamiento aquella a la cual los espectros TL y OSL normalizados de alícuotas naturales e irradiadas presentaron igual forma. Cuando se aplicó el método MARD, el blanqueo se ejecutó exponiendo las alícuotas a la luz solar durante 60 minutos.

Además de las alícuotas utilizadas para determinar la temperatura de precalentamiento, se midieron 6 alícuotas TL y 10 alícuotas OSL para estimar la intensidad de la señal natural y 6 en cada uno de los 4 o 5 escalones de irradiación. Con el objetivo de reducir la dispersión debido a las diferencias de sensibilidad y/o carga entre alícuotas, las medidas OSL de la fracción gruesa integraron una primera medición de 0,15 segundos. A partir de estos datos se calculó un factor de corrección. En todos los casos sólo se aceptaron como válidas las series de mediciones correspondiente a alícuotas no irradiadas e irradiadas a diferentes dosis, que presentaron un Cv (coeficiente de variación) menor o igual que 5%, descartándose un máximo de dos medidas. En caso contrario se repitió la serie. Las concentraciones de 238U, 232Th, K y 137Cs se determinaron en el Laboratorio de Radioquímica del Centro de Investigación Nucleares de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República, mediante un espectrómetro gamma Canberra tipo P de germanio hiperpuro (Tabla Suplementaria 1).

Los cálculos de edad y paleodosis se realizaron siguiendo a Adamiec y Aitken (Reference Adamiec and Aitken1998). Para las mediciones procedentes del mismo nivel se calcularon los intervalos de confianza (IC) del promedio (Ŷ) como Ŷ ± σe (tn−1, α), siendo σe el error estándar de la media, tn−1 el valor del estadístico de Student para n−1 grados de libertad (n es el tamaño de la muestra) y α el intervalo de confianza (99%; Zar Reference Zar2010). Los intervalos de confianza permiten resumir la magnitud de un efecto y el grado de conocimiento adecuado de la verdadera diferencia y se utilizan para complementar los resultados obtenidos mediante estimadores de punto, como el promedio, con una medida del error que pudieran afectarlos (Nuzzo Reference Nuzzo2014). Para la interpretación de los resultados y en función de la relatividad de los procedimientos de obtención de los datos, se utilizaron los criterios propuestos por Johnson (Reference Johnson1999). Esto es, si los intervalos de confianza correspondientes a las edades luminiscentes de igual procedencia se superponen o están próximos, es de esperar que no existan diferencias entre las edades o que estas sean similares.

En forma adicional fue ensayada una prueba experimental para estimar la disminución de la señal TL por acción de la luz solar. Se realizó a partir de la fracción de cuarzo procedente de dos muestras tomadas a diferentes niveles y tratada para ser medida por OSL. Ocho de las 16 alícuotas preparadas fueron expuestas a luz natural por 14 horas. Las ocho restantes no se blanquearon. Las mediciones fueron realizadas siguiendo los parámetros establecidos para las mediciones TL (ver arriba).

Resultados

Para el montículo 10 del sitio de García Ricci se hicieron 39 dataciones (Tabla 1 y Figura 5), 7 de las cuales (5 por OSL y 2 por TL) corresponden al nivel de 421-433 cm (Figura 5a). Los IC de las dos edades TL se superponen en parte, y estos a su vez se superponen con los de dos edades OSL. Otros dos IC, de edades OSL más recientes, están muy próximos. El IC de la edad OSL más antigua no se superpone a ninguna de las otros seis y está muy alejado, pero no tanto como para ser una edad geológica. Esta última determinación fue hecha a partir de la fracción fina de la matriz. La media ponderada de las primeras seis edades luminiscentes es 3880 ± 84 aP. Para el nivel de 414 cm, se dispone de una edad AMS 14C de 3680 ± 30 aP (Beta 458464; Duarte et al. Reference Duarte, Bracco, Panario, Tassano, Cabrera, Bazzino and del Puerto2017). Sus rangos calibrados posibles son 3850-4011 cal aP (p = 0,882) y 4028-4083 cal aP (p = 0,178; calibrados a 2 sigma [2σ] con el programa CALIB 7.1 [Hogg et al. Reference Hogg, Hua, Blackwell, Niu, Buck, Guilderson, Heaton, Palmer, Reimer, Reimer, Turney and Zimmerman2013]).

Tabla 1. Edades luminiscentes del montículo 10 del Sitio de García Ricci.

a Datos de Duarte y colaboradores (Reference Duarte, Bracco, Panario, Tassano, Cabrera, Bazzino and del Puerto2017:Tabla 5).

b TQ = tierra quemada.

c De = dosis equivalente.

d n = tamaño de la muestra.

e IC = intervalo de confianza.

Figura 5. IC de las edades luminiscentes del montículo 10 del sitio de García Ricci y montículo Beta del sitio de Los Ajos y de las dosis equivalentes del montículo 1 del sitio de Pelotas, agrupadas por niveles.

Cinco fechados proceden del nivel de 373-383 cm (Figura 5b). Los IC de cuatro de ellos (3 OSL, 1 TL) se superponen. El quinto que no está superpuesto corresponde a un fechado OSL que se realizó a partir de la fracción fina de la matriz.

Para las seis dataciones (4 OSL, 2 TL) procedentes del nivel de 334-344 cm (Figura 5c), las dataciones TL mostraron IC similares y estos se superponen con los de dos dataciones OSL. Para una tercera edad OSL, el IC está relativamente próximo a los anteriores. Para la última edad OSL, realizada a partir de la fracción fina de la matriz, el promedio y el IC están más alejados. Sin embargo, esta edad no es tan antigua como para ser considerada una edad geológica.

Seis son las fechas datadas para el nivel de 248-251 cm (5 OSL, 1 TL; Figura 5d). El IC de tres dataciones OSL y una TL se superponen. Los IC de los dos fechados restantes, correspondientes a edades más antiguas, no se superponen y el más alejado corresponde a una determinación hecha a partir de la fracción fina de la matriz.

Ocho dataciones (6 OSL, 2 TL) fueron realizadas para el nivel de 157-167 cm (Figura 5e). Los IC de cinco de ellas (1 TL, 4 OSL) se superponen; los IC de las tres dataciones restantes, más antiguas, están muy alejados, correspondiendo a determinaciones realizadas a partir de la fracción fina de la matriz.

Finalmente, del nivel de 73-83 cm proceden siete dataciones (2 TL, 5 OSL), cuyos IC se agregan en dos grupos (Figura 5f). En uno, correspondiente a edades más recientes, la superposición se observó para tres edades OSL; en el otro, correspondiente a edades más antiguas obtenidas a partir de la fracción fina de la matriz, la superposición se da entre dos edades TL y dos OSL.

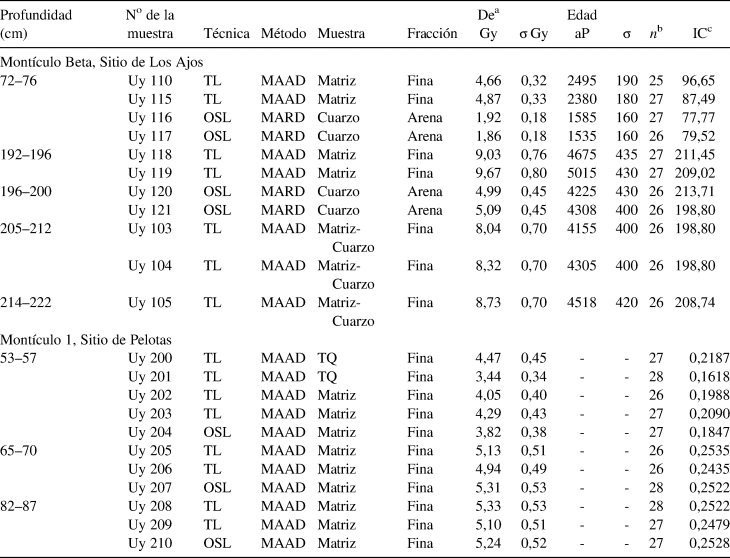

Para el montículo Beta del sitio de Los Ajos se hicieron 11 dataciones (Tabla 2). Para el nivel de 72-76 cm se obtuvieron cuatro fechas de matriz (2 TL, 2 OSL; Figura 5g). Las primeras fueron realizadas a partir de la fracción fina y las otras dos a partir de la fracción arena. Los IC de las edades TL se superponen, al igual que los de las edades OSL, pero no se observa superposición entre los dos grupos. También en este caso, las edades determinadas a partir de la fracción fina son más antiguas, pero no tanto como para ser edades geológicas. De los niveles de 192-196 y 196-200 cm proceden cuatro edades (2 TL y 2 OSL, respectivamente; Figura 5h). Para cada nivel los IC se superponen y entre niveles se superponen los correspondientes a una edad TL y una edad OSL.

Tabla 2. Edades luminiscentes del montículo beta del Sitio de Los Ajos y dosis equivalentes del montículo 1 del Sitio de Pelotas.

a De = dosis equivalente.

b n = tamaño de la muestra.

c IC = intervalo de confianza.

Los IC de las dos edades TL del nivel de 205-212 cm, ambas realizadas a partir de la fracción cuarzo, se superponen (Figura 5i). Aunque sólo se obtuvo una edad para el nivel de 214-222 cm, exhibe la tendencia esperada de ser más antigua que los niveles superiores.

Para el montículo 1 del sitio de Pelotas se determinaron 11 dosis equivalentes para tres niveles (Tabla 2). Para el nivel de 53-57 cm se obtuvieron cinco mediciones, dos realizadas a partir de tierra quemada utilizando TL, dos a partir de la fracción fina de la matriz también utilizando TL y una de la misma fracción utilizando OSL (Figura 5j). Los IC de tres de ellas se superponen, y los restantes se superponen con uno o dos de los primeros. Para cada uno de los niveles de 67-70 y 82-87 cm se determinaron 3 dosis equivalentes (2 TL, 1 OSL; Figura 5k-l). En el primer caso los IC se solapan y en el segundo dos se solapan y uno no se superpone, pero sin mostrar una diferencia importante con los primeros.

La prueba experimental muestra que la señal TL de la fracción de cuarzo expuesta a la luz solar durante 14 horas disminuyó aproximadamente un 30% con relación a la no expuesta (Figura 6). Estos resultados indican que la exposición a la luz genera solamente un blanqueo parcial.

Figura 6. Espectros TL de muestras de cuarzo, fracción de arena blanqueadas (cruces grises) y no blanqueadas (cruces negras) del montículo 7 (profundidad 40 cm) y del montículo 10 (profundidad 73 cm) del sitio de García Ricci. Las alícuotas estuvieron expuestas a luz natural por 14 horas, de las cuales 8 fueron directamente a luz solar. La pérdida de intensidad de la señal en un caso no llegó al 20% y en el otro estuvo en el orden del 30%.

Discusión

El IC que se utilizó para valorar los estimadores de dataciones utilizando dos técnicas en diferentes sitios y niveles de profundidad se considera adecuado y satisfactorio, ya que permite resumir la magnitud y variabilidad de un efecto e interpretar la diferencia en función de cierto conocimiento (Johnson Reference Johnson1999; Nuzzo Reference Nuzzo2014). La valoración que se realizaría de los resultados mediante la aplicación de una prueba de hipótesis estadística para conocer si no existen diferencias significativas en las muestras analizadas para cada nivel no es determinar si existe un efecto que sea trascendente o relevante como resultado, sino tener en cuenta que tales efectos son nulos en el contexto de la interpretación de los resultados y teniendo en cuenta la relatividad de la información analizada. En este sentido, importa conocer la magnitud de la diferencia y el grado de superposición. Un valor de probabilidad asociado a un test de hipótesis no aportaría ni a la estimación de las dataciones ni a la calidad de las mismas y tampoco valoraría la relevancia de los resultados en el contexto analizado, donde es de esperar encontrar diferencias (Fidler et al. Reference Fidler, Burgman, Cumming, Buttrose and Thomason2006; Johnson Reference Johnson1999).

La comparación de los IC permite afirmar que las series de edades TL y OSL realizadas a partir de diferentes fracciones de la matriz del montículo 10 del sitio de García Ricci y del montículo Beta del sitio de Los Ajos (a excepción de 4 de un total de 63) estiman para los mismos niveles la misma edad o edades muy próximas. Ninguna está en el orden de edades geológicas. Para el montículo 1 del sitio de Pelotas no se calculó la edad por no contar con la medida de dosis anual. Igualmente se estimaron dosis equivalentes, las cuales se presentaron como concordantes para cada uno de los tres niveles analizados. La concordancia entre edades luminiscentes y 14C indica la precisión cronológica de los resultados (Figura 7; Tabla 3). La concordancia entre las edades y las dosis equivalentes TL y OSL para muestras del mismo origen, observando los principios de la técnica, permite deducir que el agente blanqueador fue el calor.

Figura 7. Edades 14C calibradas (barras negras) y luminiscentes (barras grises) del montículo Beta del sitio de Los Ajos.

Tabla 3. Edades 14C procedentes del montículo 10 del Sitio de García Ricci y del montículo beta del Sitio de Los Ajos.

Fuentes: Bracco et al. Reference Bracco, Inda and del Puerto2015; Duarte et al. Reference Duarte, Bracco, Panario, Tassano, Cabrera, Bazzino and del Puerto2017.

Un blanqueo por luz durante el proceso de construcción podría explicar la coherencia de las edades OSL y de éstas con las 14C, aunque es muy poco probable. Para que esto suceda, todos los granos deben quedar expuestos a la luz durante el proceso de toma, acarreo y/o deposición del sedimento. Pero, por más que admitiéramos que la acción humana produjo el blanqueo por luz del sedimento, quedaría por explicar cómo se reiniciaron en forma simultánea los registros OSL y TL. Los ensayos de laboratorio que apuntaron a determinar si era posible que la señal TL se blanquera por acción de luz solar fueron negativos. Las muestras sometidas a condiciones mucho más extremas que las esperables durante los procesos constructivos, o en cualquier situación natural (se partió de granos de arena de cuarzo, limpios física y químicamente, colocados sobre una superficie formando una sola capa), mostraron sólo una disminución parcial de la intensidad de la señal TL (Figura 7). Todo induce a concluir que toda o casi toda la matriz perdió simultáneamente su registro OSL y TL, lo cual apunta a un solo agente posible de blanqueo: el calor.

Las edades más discordantes, en casi todos los casos más antiguas, fueron producidas a partir de la fracción fina de la matriz. Podría ser consecuencia de un blanqueamiento parcial, al no haber alcanzado esas porciones del sedimento la temperatura suficiente. Según los espectros TL del montículo 10, este estuvo en el intervalo 380°C-450°C (Figura 8). La magnitud de las diferencias entre edades discrepantes y no discrepantes permite afirmar que el blanqueo estuvo muy cerca de ser total. Visto de otra manera, la matriz estuvo muy próxima a alcanzar en su totalidad temperaturas próximas a los 380°C. Calentamientos no homogéneos serían esperables en prácticas tradicionales de termoalimentación de sedimentos (ver abajo).

Figura 8. Espectros TL de la fracción de cuarzo, montículo 10, sitio de García Ricci. Obsérvese que los picos se desarrollan en el intervalo 380°C-450°C, lo cual señala que la temperatura de blanqueo se encuentra en ese rango, correspondiendo a la temperatura mínima a la cual estuvo expuesta la matriz.

Junto a las características y abundancia de tierra quemada y a los registros luminiscentes, otras evidencias indican que el fuego estuvo presente en los procesos de elevación de los montículos: presencia de áreas de combustión, carbón y geoquímica de la matriz. Cabrera (Reference Cabrera, López and Sanz1999:71) señala la presencia de áreas de combustión o lentes de cenizas en montículos de la Sierra de San Miguel. López (Reference López2001:239) identifica estructuras de combustión en el sitio CH2D01 del Bañado de San Miguel. Milheira y colaboradores (Reference Milheira, Macario, Chanca and Alves2017:209:Figura 6) reportan que en la base de todos los montículos de Ponta da Barra, sur de Brasil, se encontraron “hearths”Footnote 2. En la base del montículo B del sitio CH2D01, Bracco, Montaña y colaboradores (Reference Bracco, Montaña, Nadal and Gancio2000:20) señalan una situación análoga.

Iriarte (Reference Iriarte2003), Inda y del Puerto (Reference Inda, del Puerto, Marconetto, del Pilar Babot and Oliszewsk2007) y Suárez (Reference Suárez2018) recuperaron y realizaron estudios sistemáticos de macrorrestos vegetales carbonizados. Los dos últimos nos permiten aproximarnos a una cuantificación de la abundancia de carbones en la matriz de los montículos. Para el montículo II del sitio PSL, correspondiente al período 4000-3200 aP, a partir de restos antracológicos mayores a 20 mm2 de superficie (n = 75), Inda y del Puerto (Reference Inda, del Puerto, Marconetto, del Pilar Babot and Oliszewsk2007) identificaron 15 familias arbóreas. Suárez (Reference Suárez2018) recuperó por flotación asistida 2.148 macrorrestos vegetales (1.308 carporrestos y 840 antracorrestos), casi en su totalidad carbonizados, de una columna de 115 cm de profundidad y base cuadrada de 50 cm de lado (0,26 m3) procedente del montículo B del sitio CH2D01. La base de este montículo ha sido datada en 2360 ± 60 aP. Para los niveles de 35-40 cm y 45-50 cm se cuenta con dos fechados14C: 1090 ± 70 y 1700 ± 100 aP (Bracco y Ures Reference Bracco, Ures, López and Sanz1999).

Las concentraciones de fósforo (P) y potasio (K) disponible en la matriz de los montículos se presentan en cantidades entre uno y tres órdenes superiores a los exhibidos por los suelos naturales de la región. En función de la geología del área, su origen más probable es la concentración de grandes cantidades de materia orgánica (Bracco, Panario, Gutiérrez, Bazzino et al. Reference Bracco, Panario, Gutiérrez, Bazzino, Duarte, Odino, Reina, Inda and García-Rodríguez2019)Footnote 3. Sin embargo, los mayores niveles de materia orgánica (5%-7%) que se dan en la parte superior de los montículos (Bracco, Panario, Gutiérrez, Bazzino et al. Reference Bracco, Panario, Gutiérrez, Bazzino, Duarte, Odino, Reina, Inda and García-Rodríguez2019:Tablas 1 y 3) son muy similares a los de los horizontes superiores de los suelos naturales de la región (6%-8%; Hernández y Berger Reference Hernández and Berger2003). Además, al igual que en los suelos naturales, los porcentajes de materia orgánica disminuyen notablemente hacia la base (Bracco, Panario, Gutiérrez, Bazzino et al. Reference Bracco, Panario, Gutiérrez, Bazzino, Duarte, Odino, Reina, Inda and García-Rodríguez2019:Tablas 1 y 3). Por lo tanto, lo que se observa es que los montículos, a partir de los cuales se ha desarrollado un suelo antropogénico, presentan porcentajes y distribución vertical de la materia orgánica similares a la de los suelos naturales. Pero entonces ¿dónde está la materia orgánica que aportó P y K? Es muy posible que una parte se haya degradado. Sin embargo, si este fuera el caso sería de esperar que los montículos más modernos exhibieran porcentajes de materia orgánica mayores. Esto no se observa. Los porcentajes de materia orgánica de montículos antiguos son iguales o, en algunos casos, mayores a los más recientes. Los niveles superiores del montículo 10 del sitio de García Ricci, con edades aproximadas de 2000 aP, exhiben un 7,1% de materia orgánica (Bracco, Panario, Gutiérrez, Bazzino et al. Reference Bracco, Panario, Gutiérrez, Bazzino, Duarte, Odino, Reina, Inda and García-Rodríguez2019:Tabla 3). Los niveles superiores del montículo A del sitio CH2D01 con edades 14C en el entorno de 200-300 aP (Bracco y Ures Reference Bracco, Ures, López and Sanz1999) muestran una media del 4,3% de materia orgánica (Bracco, Panario, Gutiérrez, Bazzino et al. Reference Bracco, Panario, Gutiérrez, Bazzino, Duarte, Odino, Reina, Inda and García-Rodríguez2019:Tabla 1). Una explicación probable para este comportamiento es que una parte de la materia orgánica aportada por actividad humana se haya degradado por ignición, dejando un residuo de ceniza rico en K y P.

Muchas prácticas humanas causan termoalteración de sedimentos, pero no son comunes las que al repetirse en un mismo lugar durante lapsos muy prolongados producen grandes depósitos de sedimento termoalterado. Sin embargo, las prácticas que se reconocen como el mecanismo principal de crecimiento de los montículos de tierra australianos, particularmente los denominados oven mounds, producen acumulaciones de sedimento termoalterado.

En las cuencas de los ríos West y South Alligator y del Río Murray, en el norte y sur de Australia, respectivamente, los montículos de tierra son un rasgo arqueológico característico. Su estudio se ha basado en información arqueológica y etnográfica (Brockwell Reference Brockwell2006; Jones et al. Reference Jones, Morrison, Roberts and Murray2017). Alcanzan los 2 m de altura y sus plantas son circulares u ovales, llegando a 200 m de diámetro. Por lo general, se encuentran agrupados en los límites de las zonas de humedales. La explotación intensiva de recursos acuáticos por parte de sus constructores está respaldada por referencias etnohistóricas (Jones et al. Reference Jones, Morrison, Roberts and Murray2017:49). Se los categoriza como sitios multifuncionales que fueron ocupados estacionalmente, integrando un sistema de asentamiento más amplio (Brockwell Reference Brockwell2006:47, 53). En el norte de Australia las edades 14C más tempranas de los montículos de tierra alcanzan 4600 aP (Brockwell Reference Brockwell2006:Tabla 2). En el sur las cronologías más tempranas llegan a 4330 aP. Fueron elevados progresivamente, algunos en períodos cortos de 300 años y otros en períodos más largos, de más de 2.000 años (Jones et al. Reference Jones, Morrison, Roberts and Murray2017:Figura 2).

Jones y colaboradores (Reference Jones, Morrison, Roberts and Murray2017:47-48) señalan que la presencia en los montículos de fragmentos de acumuladores de calor, confeccionados con arcilla, indica que el principal mecanismo de crecimiento es el uso secuencial de la tecnología de hornos de tierra por largos períodos; este aporte se habría complementado con otros desechos de ocupación. Brockwell (Reference Brockwell2006), para la región norte, reseña diferentes investigadores que también, a partir de la presencia de fragmentos de arcilla cocida, proponen el mismo mecanismo principal de elevación. Jones y colaboradores (Reference Jones, Morrison, Roberts and Murray2017:53) destacan que más allá de la elección de los lugares por factores económicos y del principal mecanismo de crecimiento vinculado al procesamiento de alimentos, los montículos pueden haber estado imbuidos de un significado cultural, social y espiritual. Montículos de la región de los ríos Reynolds y Alligator se han utilizado como lugares de enterramiento (Brockwell Reference Brockwell2006:51-52).

Black y Thoms (Reference Black and Thoms2014:Figura 1) describen un horno de tierra como un dispositivo de cocción ordenado en capas dentro de una pozo. Se inicia por el fuego y se disponen acumuladores de calor sobre este y/o a su rededor. Una vez que el fuego merma, los acumuladores se colocan dentro del pozo, por debajo y por encima de los alimentos empaquetados con hojas vegetales. Es frecuente que se agregue una camada vegetal adicional entre los acumuladores de calor y el alimento. Por último, el pozo se cubre con un sello que puede ser de sedimentos, corteza o cuero (Thoms Reference Thoms2008; Wandsnider Reference Wandsnider1997). Los acumuladores de calor reportados para América del Norte y Europa son fragmentos de roca (Black y Thoms Reference Black and Thoms2014; Thoms Reference Thoms2008, Reference Thoms2009) de un tamaño similar a un puño o más grandes. En Australia se utilizaron bolas de arcilla (Campanelli et al. Reference Campanelli, Muir, Mora, Clarke and Griffin2018). No obstante, información etnográfica señala que también se usaron como acumuladores de calor fragmentos de termitero para las regiones del Río Reynolds y del Río Blyth. En esta última región se los emplearon para cocinar canguros, gansos, patos y tortugas (Brockwell Reference Brockwell2006:48-49).

Black y Thoms (Reference Black and Thoms2014) señalan que, en muchas áreas templadas y subtropicales, los hornos de tierra son instalaciones especializadas de procesamiento de plantas, remontándose en América su registro al inicio del Holoceno. Según Thoms (Reference Thoms2008, Reference Thoms2009) entre los cazadores-recolectores del oeste de América del Norte su uso se intensificó sustancialmente entre 4000 y 2000 aP, cuando se integran a la dieta alimentos vegetales abundantes y de fácil acceso que requieren cocción prolongada para aumentar su valor nutricional. Los hornos de tierra están diseñados para cocinar en un ambiente húmedo y a una temperatura relativamente baja durante lapsos prolongados. El calor húmedo y persistente hace que los carbohidratos de cadena larga se transformen en azúcares simples de cadena corta, de mayor valor nutricional (Wandsnider Reference Wandsnider1997).

Muchos de los elementos involucrados en la elaboración y uso de un horno de tierra se consumen o degradan (combustible y elementos vegetales); otros se remueven al culminar el proceso (alimentos). Otros quedan en reserva para instancias futuras (sedimento, acumuladores de calor) y otros se descartan, produciendo depósitos. Este es el caso de los acumuladores que se deterioran (fragmentan) por la acción de la temperatura.

Black y Thoms (Reference Black and Thoms2014) señalan que los lugares donde se confeccionan los hornos frecuentemente son reutilizados hasta cientos de veces durante periodos muy prolongados —siglos e incluso milenios— transformándose en estaciones de hornos. La recursividad puede explicarse en parte porque el material termoalterado remanente adquiere propiedades refractarias, alta permeabilidad y buen escurrimiento. Al no alterarse con el fuego y al mantenerse relativamente seco, no aporta sustancias no deseadas durante la cocción, al mismo tiempo que el requerimiento de combustible disminuye.

Según Black y Thoms (Reference Black and Thoms2014), los registros arqueológicos de los sitios que se han transformado en estaciones de hornos por la reiteración de los procedimientos involucrados —acondicionamiento del espacio (pozo), montaje, desmontaje del horno y descartes— se presentan como palimpsestos. Estos autores también indican que, con frecuencia, a los desechos ya mencionados se suman los producidos por otras actividades que no están relacionadas con el procesamiento de alimentos.

Para Uruguay se cuenta con dos referencias pioneras sobre hornos de tierra. Guidón (Reference Guidón1989:446) en el sitio Y-58 de Salto Grande (Río Uruguay) identifica “fosas culinarias” formadas por agrupamientos de piedras y caracoles. Al nivel de procedencia se le asigna una edad de 3000 aP. Consens (Reference Consens2001:84) en el sitio de Yacaré Cururú, un montículo ubicado al norte del país, en el departamento de Artigas, reconoce múltiples estructuras de combustión compuestas por un pozo y acumulaciones de piedras. Las interpreta como hornos, pero no para procesar alimentos, sino para mejorar la calidad de talla de los nódulos (el autor no explicita el material). Estas estructuras son análogas a los registros de los hornos de tierra de Norteamérica (ver Consens Reference Consens2001:Figura 7.2; Thoms Reference Thoms2009:Figuras 9-13).

Más allá de la termoalteración de los sedimentos y procesos de crecimiento prolongados, otras semejanzas y convergencias entre montículos y oven mounds merecen ser resaltadas. Los montículos del sur de la cuenca de la Laguna Merín se agrupan en las zonas donde el bañado tiene más extensión. Bracco y colaboradores (Reference Bracco, Inda and del Puerto2015) para la región de India Muerta-Paso Barranca han interpretado que esta distribución se debe a elecciones económicas. La presencia de tierra quemada remite a los acumuladores de calor, que en algunos casos han sido confeccionados a partir de nidos epigeos de insectos (Bracco, Panario, Gutiérrez, Duarte y Bazzino Reference Bracco, Panario, Gutiérrez, Bazzino, Duarte, Odino, Reina, Inda and García-Rodríguez2019). Los registros antracológicos (Inda y del Puerto Reference Inda, del Puerto, Marconetto, del Pilar Babot and Oliszewsk2007; Suárez Reference Suárez2018) son concordantes con el tipo de combustible de bajo valor calórico utilizado en hornos de tierra (Black y Thoms Reference Black and Thoms2014). El registro de silicofitolitos indica un amplio uso de plantas silvestres, muchas de las cuales fueron cocidas para su consumo por grupos originarios (del Puerto Reference del Puerto2011:Tabla 3). Montículos y oven mounds fueron a su vez utilizados como lugares de enterramiento.

Conclusión

Se han presentado datos TL y OSL que indican que la matriz de montículos de los sitios de García Ricci, Los Ajos y Pelotas fue termoalterada. A partir de los principios de las técnicas de datación por luminiscencia se ha verificado la hipótesis propuesta, la cual es consistente con otras líneas de evidencias que muestran que el fuego estuvo presente en el proceso que llevó a la elevación de los montículos. Los datos también confirman el modelo de crecimiento continuo a escala secular, el cual nos remite a que la elevación de los montículos es la consecuencia de un comportamiento recursivo y espacialmente circunscrito. Pero por más que los datos aportados permitan sustentar la hipótesis, no podemos dejar de reconocer que constituyen una base empírica limitada con relación a la población total de montículos como para saltar en forma temeraria a una generalización.

Los oven mounds de Australia nos ofrecen un análogo arqueológico-etnográfico de prácticas que ocasionan la acumulación de grandes volúmenes de sedimentos termoalterado a lo largo de lapsos prolongados. Evitando una extrapolación lineal, lo cual es muy tentador ante la cualidad y cantidad de rasgos compartidos, señalamos que la fuerza de la analogía está en permitir formular hipótesis contrastables y/o aumentar la capacidad de comprender la relación entre el orden ideacional y el material, a partir de ampliar nuestro conocimiento de la variabilidad del comportamiento humano (Hernando Reference Hernando1995). A la luz de la analogía, y para no reducir los montículos a las consecuencias de una práctica que habría sido la principal causa de su crecimiento (procesar alimentos), debemos de indicar la posibilidad que los motivos y las consecuencias de los comportamientos que llevaron a su elevación no hayan coincidido. Si fuera correcto que las prácticas específicas que elevaron los montículos no estuvieron acompañadas por la intención de lograr las transformaciones que produjeron, dos escalas espacio-temporales son necesarias para abordarlos. Una corresponde a los comportamientos discretos que contribuyeron a su elevación, y otra nos permite explicar o entender cómo funcionaron y funcionan dentro del paisaje como parches. Desde la perspectiva de la ecología histórica (e.g., Balée y Erickson Reference Erickson, Balée and Erickson2006; Crumley et al. Reference Crumley, Lennartsson and Westin2017; Erickson Reference Erickson, Balée and Erickson2006, Reference Erickson, Silverman and Isbell2008), la instalación y permanencia de los montículos de la cuenca de la Laguna Merín puede ser interpretada como construcción de un paisaje, como la consecuencia acumulada de la interacción con el ambiente de grupos humanos, social y culturalmente organizados, desde el Holoceno medio hasta nuestros días.

Por último, debemos de subrayar el aporte de las técnicas OSL y TLD tanto para datar los montículos del sur de la cuenca de la Laguna Merín como para reconocer el uso de uno de los medios más importantes que el ser humano ha tenido para modificar los alimentos, las materias primas y también el entorno: el fuego. Al haber verificado nuestra hipótesis por medio de las técnicas de datación por luminiscencia podemos sostener que en la cuenca de la Laguna Merín el fuego estuvo presente en la base de un proceso de transformación del paisaje que se desarrolló por lo menos por cinco milenios.

Agradecimientos

Este trabajo se inició en el marco del proyecto “Uso de técnicas nucleares en apoyo de la conservación y preservación de objetos del patrimonio cultural” (RLA/0/058-2016-17, OIEA-ONU). Agradecemos a Laura del Puerto y Joaquín Mazarino por su colaboración en las tareas de campo. Por último, a Luis Borrero por sus comentarios sobre el manuscrito.

Declaración de disponibilidad de datos

Los datos originales están en las tablas que acompañan este artículo. Respaldos de las muestras están disponibles en el Laboratorio de Luminiscencia, UNCIEP, IECA, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, CP 11.400, Montevideo, Uruguay (**598 25258616). En todos los casos se ha comunicado la procedencia de las muestras y los procedimientos de laboratorio.

Material suplementario

Para acceder a los materiales suplementarios que acompañan este artículo, visitar https://doi.org/10.1017/laq.2019.98.

Tabla Suplementaria 1. Concentraciones de 238U, 232Th y K de la matriz de montículos.