Real Wages and Subsistence of Mendoza Workers during the Great Expansion (Argentina, 1890–1914)

1. INTRODUCCIÓN

El propósito del trabajo es analizar los cambios en el nivel de vida de los trabajadores de los sectores populares en la Provincia de Mendoza durante la “gran expansión” de la economía argentina. Para ello, se calcula una serie de salarios reales del peón de la construcción en obras públicas confeccionada para el decenio 1895–1914, a fin de compararla con series homogéneas y continuas de sueldos de empleados públicos de baja y mediana calificación (policía, portero, escribiente) y una serie más corta para el peón de bodega, las cuales fueron estimadas anteriormente (Bragoni y Olguin Reference Bragoni and Olguín2016). De esta forma se intenta conocer si el dinamismo de la agroindustria vitivinícola y la inversión pública mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores de menores ingresos. Además, se busca comparar estos resultados con el coste de una canasta básica de bienes y servicios a fin de conocer su posibilidad de asegurar la subsistencia familiar. En el mismo sentido y para profundizar el análisis de las condiciones de vida, se calculan los ingresos familiares para algunos peones de la construcción a los cuales fue posible identificar en las cédulas del Censo Nacional de Población de 1895 (CNP 1895), establecer la composición del grupo conviviente y comparar el ingreso total con el coste de la canasta de subsistencia. Se hace especial énfasis en los problemas metodológicos -y en las formas de resolverlos- a los efectos de propiciar, en instancias posteriores, la realización de estudios comparativos a escala nacional y global.

Este estudio sobre precios y salarios se centra en una etapa particular de transformación económica y social de Mendoza que se desarrolló entre la recuperación de la crisis de 1890 y el ciclo de crecimiento agroexportador que se prolongó hasta 1914. La creciente intervención estatal -nacional y provincial- en materia de inversión en infraestructura y protección industrial y arancelaria, junto con el aluvión inmigratorio, promovieron el remplazo de una estructura productiva basada en la ganadería comercial y el cultivo de cereales por otra preeminentemente vitivinícola. El mercado de trabajo se volvió más dinámico y absorbió mano de obra especializada, y no especializada. Sin embargo, la apertura de la economía argentina al mercado global, y los instrumentos de política económica, afectaron tanto la estabilidad del valor de la moneda y el nivel general de precios como el volumen de producción y el nivel de empleo. En este contexto, las familias adaptaron sus estrategias de subsistencia a la evolución de los salarios y el coste de la canasta básica de bienes y servicios.

Existen trabajos previos sobre los factores institucionales, tecnológicos, demográficos y empresariales que dinamizaron la transformación de la agroindustria vitivinícola entre 1895 y 1914, que corresponde al lapso comprendido entre dos censos nacionales de población.Footnote 1 Se trata de un período clave de la historia económica nacional, y provincial, marcado por el ajuste fiscal y la reestructuración monetaria y financiera que encaró el Estado nacional para hacer frente a la crisis de 1890. El crecimiento del comercio y la actividad agroindustrial que siguió favoreció la proliferación de pequeñas y medianas explotaciones y bodegas, talleres y fábricas de conservas, convirtiendo a Mendoza en foco de atracción de inmigración ultramarina; de hecho, la provincia casi duplicó su población entre 1869 y 1895.Footnote 2 Otro motivo que muestra la centralidad de esos años reside en que, la inesperada coyuntura recesiva de 1897 redujo la demanda nacional de productos locales. La drástica caída del precio del vino al consumidor registrada pulverizó la rentabilidad de los bodegueros que habían pagado elevados precios por la uva, y sentó las bases de la primera crisis sectorial que se profundizaría en el trienio 1901–1903.Footnote 3 Posteriormente, se inició una etapa de “progreso económico” bajo el impulso del aumento exponencial de las exportaciones agropecuarias, el cual contribuiría a la recuperación de los niveles de consumo de vino y la consolidación de la expansión vitivinícola en la región cuyana hasta 1913. Sin embargo, la evolución del Producto Bruto Geográfico (PBG) de las provincias –que en Mendoza alcanzó el 3% del total nacional en 1914- reveló un patrón de desigualdades regionales persistentes y sin signos de convergencia hasta mediados del siglo XX (Aráoz y Nicolini, Reference Aráoz and Nicolini2015, pp. 4 y 14). Más aún, los principales indicadores de bienestar social por provincia, reconstruidos por Sánchez (Reference Sánchez2016), revelan una profundización en dichas desigualdades.

Por otra parte, el interés por ofrecer nuevas evidencias sobre los salarios, precios y canastas de consumo popular se imbrica con las tendencias de la historiografía económica internacional que han puesto en la agenda el poder de compra de los salarios de los trabajadores como indicador de bienestar material (welfare ratio) (Bértola, Camou y Porcile (Reference Bértola, Camou and Porcile1999); Williamson (Reference Williamson1999, Reference Williamson2002); Allen (Reference Allen2001); Bértola (Reference Bértola2005); Arroyo Abad (Reference Arroyo Abad2013); Challú y Gómez Galvarriato (Reference Challú and Gómez-Galvarriato2015); Astorga (Reference Astorga2017); Moraes y Thul (Reference Moraes and Thul2017); Naranjo Navas (Reference Naranjo Navas2017); Zamberlan Pereira (Reference Zamberlan Pereira2019). Sólo en parte este tipo de enfoques han sido aplicados al caso argentino y mendocino, a pesar de valiosos antecedentes que pusieron el foco en las características del mercado laboral, o más bien de mercados “limitadamente conectados entre sí” (Míguez, 2018, p. 177) y las condiciones de vida de los trabajadores. (Gutiérrez (Reference Gutiérrez1981); Salvatore (Reference Salvatore1986); Sábato y Romero (Reference Sábato and Romero1992); Prieto y Chorén (Reference Prieto and Chorén1990 y Reference Prieto and Chorén1992); Richard Jorba (Reference Richard Jorba2003 y Reference Richard Jorba2012); Frankema (Reference Frankema2010); Cuesta (Reference Cuesta2012); Gelman y Santilli (Reference Gelman and Santilli2014, Reference Gelman and Santilli2015, Reference Gelman and Santilli2016); Djenderedjian y Martiren (Reference Djenderedjian and Martiren2015).

Sobre la base de estos antecedentes se realizó un primer trabajo que priorizó el estudio de los precios, con el objetivo de construir un índice de coste de la vida, y de los sueldos de empleados públicos de baja y mediana calificación y del peón de bodega entre 1895 (año a partir del cual se encuentran disponibles series sobre precios de bienes y servicios procedentes de fuentes homogéneas y confiables) y 1914 (Bragoni y Olguín, Reference Bragoni and Olguín2016). La relativa estabilidad de las remuneraciones de los primeros, y la variación decreciente de los salarios de los trabajadores del sector más dinámico de la economía provincial introdujeron nuevos interrogantes sobre la fisonomía del mercado de trabajo. Tales resultados permitieron ampliar el foco de observación y sumar nuevas evidencias mediante la estimación de los salarios reales del peón de la construcción –o peón albañil- de obras públicas en la Ciudad de Mendoza entre 1895 y 1914. Los salarios de esta última categoría de trabajadores privados han sido utilizados en la historiografía económica internacional como un caso representativo de las remuneraciones de los trabajadores de baja calificación. Estimaciones realizadas para el Distrito Federal, en México, han constatado que las tasas salariales informadas de los peones albañiles y otros trabajadores no calificados de nivel básico a menudo eran las mismas y que, como mucho, diferían en un 15% sin un sesgo sistemático (Challú y Gómez-Galvarriato, Reference Challú and Gómez-Galvarriato2015, p. 88). Asimismo, estas remuneraciones eran las más bajas entre las tareas no especializadas y registraban variaciones que rondaban entre el 15% o 20% -fenómeno que iba unido a una elevada rotación en los puestos de trabajo- y movilidad entre ocupaciones urbanas y rurales. Dicha flexibilidad del mercado de trabajo resulta semejante a lo señalado para la ciudad de Buenos Aires (Cortés Conde, Reference Cortés Conde1979; Arroyo Abad y Sánchez-Alonso, Reference Arroyo Abad and Sánchez-Alonso2018). En Mendoza, la oferta potencial de mano de obra poco cualificada se componía de jornaleros, que constituían el grupo más numeroso entre los varones nativos en edad de trabajar (de 14 a 60 años), representando el 23% de los que declararon profesión (según el CNP 1895). Por lo tanto, también en este caso, el salario del peón albañil bien puede aproximarse al de los trabajadores de los sectores populares.

La evolución del poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores se examina a partir de fuentes primarias. Se trata de planillas de sueldo de peones de la construcción de obras públicas de la Ciudad de Mendoza (los registros muestran variabilidad de oficios, remuneraciones y periodicidad, ya sea diaria, semanal o mensual); presupuestos provinciales, de los cuales se extrajo el detalle de los sueldos de los empleados públicos de baja y mediana cualificación (peón de policía, portero y escribiente); libros de jornales de peones de bodega de una empresa líder; documentación relativa a precios de bienes y servicios de hospitales públicos y la penitenciaría provincial recopilados en Coria (Reference Coria2004) y un informe de la Dirección General de Inmigraciones de 1893 sobre una canasta básica de consumo citado por Prieto y Chorén (Reference Prieto and Chorén1990). De igual modo, sobre la base de las cédulas del CNP 1895 se estudian los ingresos totales del grupo familiar de algunos obreros de la construcción individualizados en las planillas de sueldo, y su relación con el coste de la canasta de consumo. Footnote 4

Conviene precisar asuntos de índole metodológica sobre el tratamiento de la información primaria. En primer lugar, se analizaron diversas magnitudes sobre el crecimiento económico, el nivel de precios de la provincia y la evolución vitivinícola. Las mismas fueron calculadas a partir de los recursos fiscales de origen propio (recaudación efectiva) en términos per cápita, que han sido considerados una variable proxy del PBG per cápita (Llach, Reference Llach2007), el índice de coste de la vida calculado anteriormente (Bragoni y Olguín, Reference Bragoni and Olguín2016), la superficie cultivada con vid y el precio de la uva. En segundo lugar, se procedió a la estimación de los salarios nominales del peón de la construcción para el período 1890–1914. A fin de individualizar el jornal del peón albañil, se seleccionó el valor más repetido en la categoría “peón”, o similar, en cada una de las planillas. El jornal así obtenido fue mensualizado considerando un mes de 25 días (ya que este número coincide con lo indicado por la bibliografía especializada y es la cantidad máxima de días trabajados por la misma persona en un mes).Footnote 5 Los resultados se compararon con los sueldos del peón de policía, el portero, el escribiente y el salario del peón de bodega ya estimados en Bragoni y Olguín (Reference Bragoni and Olguín2016). El efecto de la variación del nivel general de precios en las remuneraciones fue eliminado por medio de un índice de coste de la vida, expresado en pesos moneda nacional –m$n- de 1895. Este último fue calculado siguiendo la metodología clásica de Laspeyres, que asigna ponderaciones a los precios de un conjunto de bienes y servicios que integran una canasta básica que representa el consumo mínimo de subsistencia de una familia, en este caso, de cuatro integrantes (los cónyuges y dos hijos), e incluye alimentos, combustible e iluminación, el alquiler de un cuarto-habitación en la Ciudad de Mendoza y vestimenta.Footnote 6 Por último, se analizó la evolución de los salarios reales en relación a la evolución económica general. Así, se calculó la inversa de la relación PBG per cápita/salarios nominales, que ha sido utilizada como un indicador de desigualdad en la distribución del ingreso (Williamson, Reference Williamson1999), y se estimaron ingresos familiares de obreros de la construcción para conocer su relación con el coste de subsistencia. Este trabajo se sustenta en fuentes primarias originales que permitieron recopilar información confiable, homogénea y continua relativa a precios y salarios de los sectores populares en Mendoza entre 1895 y 1914 lo que permite corregir interpretaciones previas realizadas sobre la base de documentación secundaria. En particular, los boletines de la Dirección Nacional del Trabajo que sirvieron a las pioneras contribuciones de Cortés Conde (Reference Cortés Conde1975, Reference Cortés Conde1979), con el propósito de establecer comparaciones interprovinciales entre series de precios incompletas y fragmentarias para bienes seleccionados de la canasta alimentaria (carne y pan, principalmente) y salarios para algunas categorías de trabajadores (Correa Deza y Nicolini, Reference Correa Deza and Nicolini2014; Cuesta, Reference Cuesta2016).

El artículo se divide en tres partes. La primera estudia los principales cambios ocurridos en la producción, el nivel general de precios y los ingresos y gastos públicos diferenciando las etapas recesivas y expansivas de la economía mendocina en las dos décadas estudiadas. Este enfoque se justifica en tanto los salarios dependieron, además de las condiciones específicas del mercado de trabajo, de la evolución general de la economía y de la acción del Estado. La segunda parte examina la evolución de los salarios nominales del peón de la construcción entre 1890 y 1914, y su relación con el índice de coste de la vida lo que permite apreciar cómo las coyunturas económicas afectaron a los trabajadores de menores ingresos. Los datos se comparan con los salarios reales de empleados públicos de baja calificación y trabajadores vitivinícolas. La tercera parte presenta el índice de bienestar y ofrece una estimación sobre los ingresos familiares de cuatro obreros de la construcción (identificados en las fuentes) y su relación con el coste de la canasta de subsistencia, a fin de analizar las estrategias que siguieron las familias para hacer frente al coste de la vida. Por último, se presentan las reflexiones finales. El apéndice estadístico de este trabajo se publica on line.

2. LOS VAIVENES ECONÓMICOS EN DOS DÉCADAS DE GRANDES TRANSFORMACIONES

La expansión económica que caracterizó el período 1880–1914, y en particular a la etapa 1895–1914, exhibió sobresaltos. La modernización y ampliación de la estructura económica provincial fue progresiva y no lineal, de modo que los sectores dinámicos –como la agroindustria y el comercio- compitieron durante años por un lugar de preeminencia con otros más rezagados, como el cultivo de alfalfa y cereales. La incorporación de capital al proceso productivo fue relevante en términos comparativos. En efecto, el PBG per cápita de Mendoza en 1914 era más alto que el nacional, y superaba al tucumano porque el capital per cápita en el sector secundario era mucho más elevado en Mendoza que en Tucumán (Aráoz y Nicolini, Reference Aráoz and Nicolini2015, p. 17). De igual modo, la unificación de los mercados locales y su integración al mercado nacional se dio de manera paulatina y parcial, acompañando los avances logrados en infraestructura, transporte y comunicaciones y los cambios en la demanda (Rocchi, Reference Rocchi1998; Lluch, Reference Lluch2006, Reference Lluch2015). La reorganización y extensión del esquema tributario contribuyó a engrosar las arcas públicas pero los mecanismos recaudatorios todavía eran ineficientes. El reordenamiento monetario y financiero que, entre otros asuntos, terminaría por rescatar las emisiones de letras de tesorería puestas en circulación al estallar la crisis financiera de 1890 constituiría un tema relevante para el Estado provincial hasta mediados de la década de 1920.

La crisis económica nacional de 1890 tuvo enormes repercusiones, aunque a excepción del caso tucumano (Sánchez Román, Reference Sánchez Román2005), sus efectos en las economías regionales constituyen un tema pendiente. Sin embargo, y como es sabido, el Estado nacional monopolizó la emisión de moneda y asumió el control de la deuda pública, sustrayendo a las provincias estas vías de financiamiento. En Mendoza, el impacto de la crisis afectó al Banco Provincia (una sociedad mixta creada mediante un empréstito contratado por Roca en París en 1888), y en la escasez de fondos para financiar el déficit público; de hecho, los presupuestos provinciales ofrecen evidencias al expresar una disminución de m$n 1.434.762 en 1890 a m$n 564.810 en 1891 (año en que el gobierno provincial suspendió el pago de los intereses del mencionado empréstito). Pero la peor parte llegó con la paralización de la economía real, que se transmitió por todo el país a través del comercio interno, tal como describieron los gobernadores de Mendoza.Footnote 7 A la espera de una mejora en la “difícil situación” nacional que permitiera el desarrollo de la vitivinicultura, se implementaron medidas de austeridad fiscal que redujeron al mínimo la ejecución de obras públicas y modificaron algunos gravámenes, como la derogación del aumento de avalúos de propiedades, la exoneración de impuestos a terrenos plantados con vid, y las patentes sobre bodegas por el “estado próspero” en que se hallaba la industria.Footnote 8 No obstante, los fondos nacionales destinados a infraestructura básica demandante de mano de obra no especializada, como la construcción del Parque del Oeste, constituyeron un estímulo importante para la actividad económica.

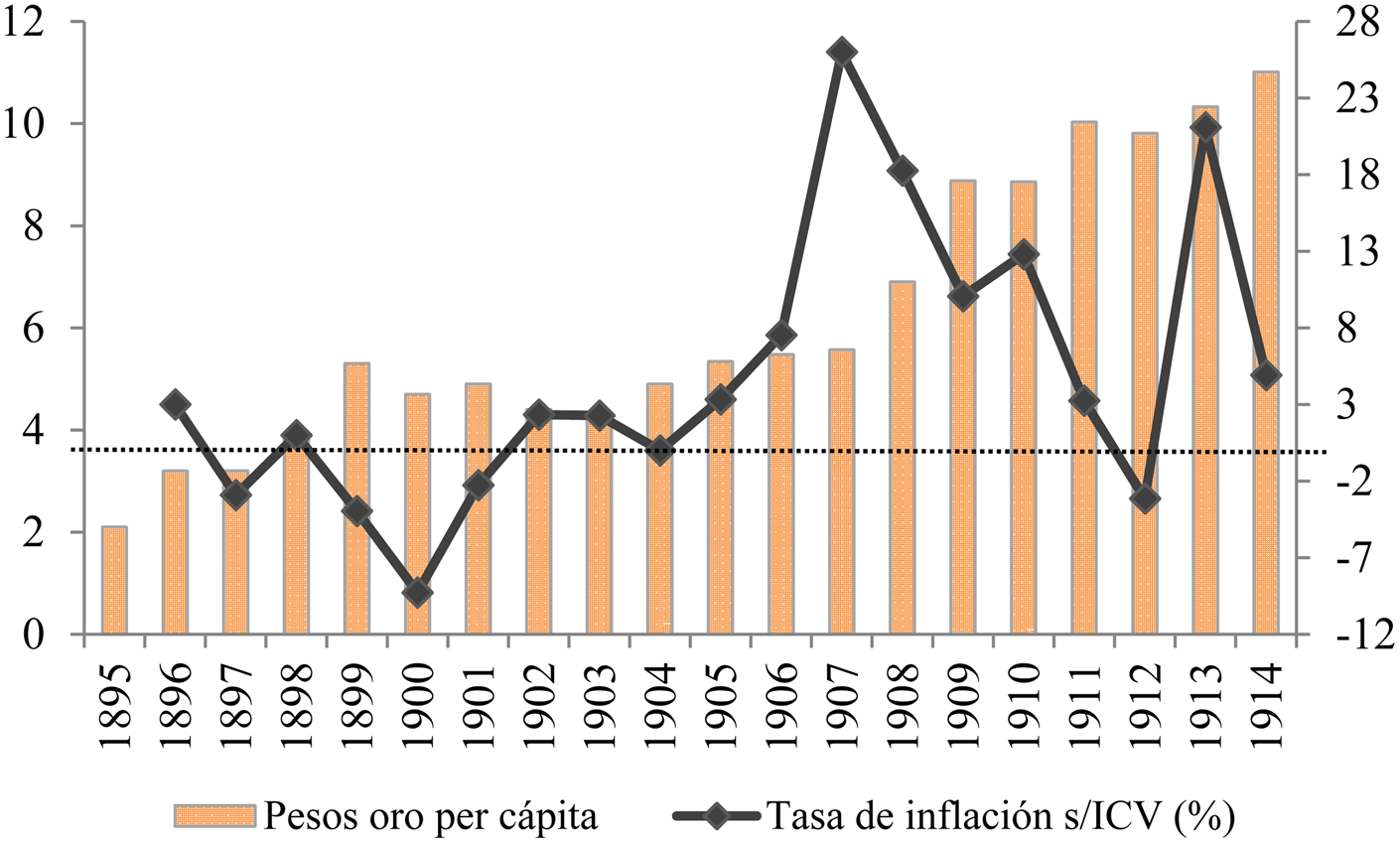

Hacia 1895 la economía mendocina había superado la crisis. En el gráfico 1 se presenta la evolución de la recaudación propia, medida en términos per cápita (la cual constituye un buen indicador del PBG siempre que los cambios en las alícuotas y en los tributos no sean significativos). También se incluye el Índice de Coste de la Vida que muestra el movimiento general de los precios de los bienes y servicios correspondiente a la canasta básica de consumo popular anual.

GRÁFICO 1. Proxy PBG per cápita y de la tasa de inflación en Mendoza, 1895–1914

Fuentes: Cuadros A1 y A2 del apéndice estadístico on line.

Los altibajos en las trayectorias de estos indicadores indican intermitencias, interrupciones, procesos incompletos. Los años comprendidos entre 1895 y 1904 fueron, en promedio, de crecimiento económico con deflación, aunque también se incrementaron las deudas externa e interna.Footnote 9 Luego del traspié que sufrió la economía nacional en 1897, y los bodegueros en particular al recibir un bajo precio por el vino en tanto que habían pagado elevados precios por la uva, lo que se tradujo en el menor nivel de actividad de 1898, el nivel de producción se reactivó a partir de 1899. Dicha recuperación –que luego sería interrumpida por la crisis vitivinícola de 1900–1903- pudo haber estado vinculada con el flujo de recursos proveniente del Estado nacional –los que no siempre se reflejan en los presupuestos provinciales-. Asimismo, y según la información suministrada por Llach (Reference Llach2007), las finanzas provinciales gozaron de un ciclo de prosperidad casi sin precedentes. De hecho, el dinamismo de la actividad agroindustrial se tradujo en un aumento de ingresos fiscales (cuadro A1 del apéndice on line).

Los precios -que habían mostrado una fuerte caída en 1900 como consecuencia del proceso deflacionario- se aceleraron en 1906, y sobre todo en 1907, para mostrar otra escalada en 1913, en sintonía con un fuerte incremento del valor de los recursos propios provinciales, que dan cuenta de la mayor actividad económica. En 1903 el crecimiento de las exportaciones agropecuarias argentinas se aceleró, tanto en volumen como en valor, reduciendo la carga de las obligaciones externas e incrementando la acumulación de reservas internacionales; todo ello impactó en la economía local gracias a la mayor demanda de productos locales.

El peso específico que cobró la vitivinicultura eclipsó al resto de las actividades en el cambio de siglo, aunque no las sustituyó; de hecho, el 45,2% del valor agregado total en la provincia en 1914 correspondía al sector secundario (Aráoz y Nicolini, Reference Aráoz and Nicolini2015, p. 17). El impuesto a los vinos y alcoholes -que desde 1895 gravó los despachos- pasó de aportar el 9,5% (1894) al 25% (1901) y 50% (1905) de la recaudación provincial como consecuencia del crecimiento exponencial de la producción –aun cuando la evasión impositiva era muy elevada-, lo cual ilustra hasta qué punto las finanzas se hicieron dependientes de las ventas del principal producto de exportación de la provincia (véase un detalle de la composición de la recaudación de origen propio el cuadro A1 del apéndice on line).Footnote 10 Tal es así que la demanda de vino de las plazas comerciales más importantes (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba) se convirtió en un elemento transmisor de las perturbaciones de la economía nacional a la provincial, aun cuando estos eventos hayan sido una consecuencia de su integración al mercado global (cambios en el precio internacional del oro y de productos primarios, por ejemplo).

Además de la recaudación del impuesto al vino, la superficie cultivada con vid y el precio promedio que recibía el productor por la uva en la cepa (es decir, sin considerar los costes de cosecha) –gráfico 2- son los indicadores más confiables, aunque imperfectos, del proceso de transformación vitivinícola para esta etapa, ya que los volúmenes de elaboración y consumo de vinos corresponden a cifras que han sido calculadas de modo indirecto.

GRÁFICO 2. Superficie cultivada con vid y precio de la uva en cepa (ha y m$n/q, respectivamente). Mendoza, 1887–1914

Fuente: Mendoza, Anuario de la Dirección General de Estadística de la Provincia de Mendoza correspondiente al año 1914

El área plantada con vid creció casi sistemáticamente a una tasa creciente, acumulando un 136% en todo el período, y solo registró un estancamiento en 1890 y dos caídas en 1899 y 1902, esto es, en los años inmediatamente posteriores al fuerte descenso registrado en el precio de la uva (-28% en 1898 y -66% en 1901), el cual está expresado en m$n por quintal de 100 kg (m$n/q). El ritmo de crecimiento de los cultivos fue todavía mayor entre 1908 y 1911, como respuesta al dinamismo de la actividad vitivinícola, que se tradujo en mayores precios. Por el contrario, la evolución del precio nominal de la uva en cepa exhibió altibajos y, en promedio, creció un 30% acumulativo en el mismo intervalo de tiempo. Los aumentos más significativos se registraron en los trienios 1903–1906 y 1908–1911; si bien no disponemos de un índice de precios a nivel mayorista para deflactar los valores nominales, podemos sostener que respondieron en parte al aumento del coste de la vida, en el cual tuvieron incidencia el aumento del precio de algunos alimentos y del alquiler (cuadro A2 del apéndice on line).

En suma, los indicadores analizados han permitido diferenciar matices en una etapa de gran crecimiento de la economía mendocina, y de su agroindustria vitivinícola, e identificar tres coyunturas específicas: la primera (1900–1903), de tintes recesivos, coincide con la primera crisis vitivinícola expresada en la caída del precio de la uva; la segunda (1904–1907) muestra un período de crecimiento de la actividad vitivinícola con inflación, bajo el impulso de la economía nacional; la tercera (1912–1913), anticipa la segunda crisis sectorial que estallará en 1914, a partir del brusco descenso del precio de la uva y el ritmo de expansión de las plantaciones de vid. El impacto que estos fenómenos tuvieron en las condiciones de vida de los trabajadores mendocinos se examina en el siguiente apartado.

3. LOS SALARIOS REALES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL ESTADO PROVINCIAL Y LA AGROINDUSTRIA VITIVINÍCOLA

Como se anticipó en la introducción, el sector de la construcción, que por sus características dinamiza la actividad económica y el mercado de trabajo y tiene un impacto importante en los trabajadores de menores ingresos, constituye un vector privilegiado para analizar, entre los sectores populares, tanto los beneficiarios del crecimiento económico como los perjudicados por su desaceleración o retroceso. En particular, los salarios del peón albañil resultan eficaces para ser comparados con los percibidos por los trabajadores del sector público provincial de baja y mediana calificación -que tienden a ser más estables-, así como con las remuneraciones del peón de bodega, el empleado del sector económico más dinámico del período estudiado.

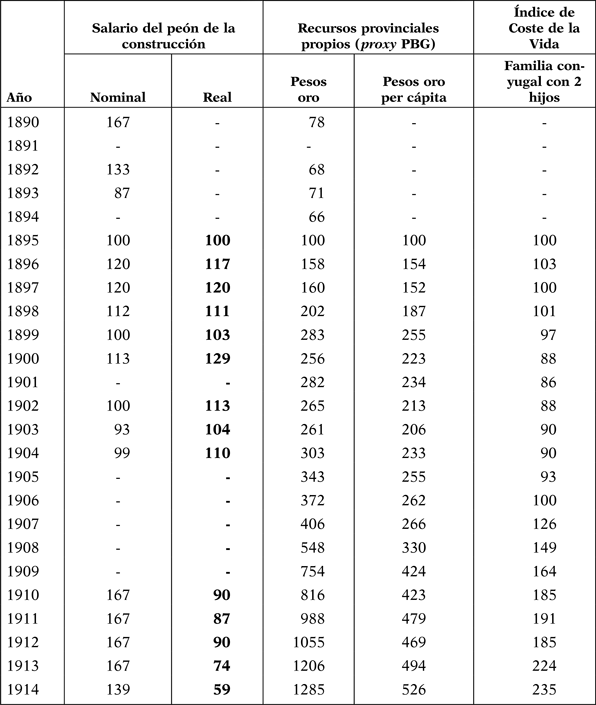

El Cuadro 1 presenta números índice (con base 1895 = 100) para los salarios nominales y reales del peón de la construcción (correspondientes a 300 días trabajados), una variable proxy del PBG elaborada sobre los recursos provinciales propios (que debe considerarse solo como una mera aproximación al valor de la producción anual) y el coste de la vida ya estimado en trabajos anteriores (Bragoni y Olguín, Reference Bragoni and Olguín2016, pp. 164–166).

CUADRO 1. Índices del salario del peón de la construcción, proxy del PBG provincial y nivel general de precios. Mendoza, 1890–1914 (base 1895 = 100)

Fuentes: Cuadros A1, A2 y A4 del apéndice estadístico on line.

Los índices dan cuenta de la dificultad de la remuneración del peón de construcción, sobre todo a partir del cambio de siglo, tanto para recibir los beneficios del crecimiento económico (aun en períodos en los cuales la mano de obra resultaba escasa) como para compensar los aumentos del nivel general de precios. En efecto, los salarios nominales se derrumbaron durante la crisis de 1890 (en 1893 había perdido el 48% de su valor) y recién en 1910–1913 alcanzarían los niveles anteriores a la caída. De modo que estuvieron lejos de mantenerse estables durante todo el período considerado ni, mucho menos, fueron “inamovibles” (Richard-Jorba Reference Richard Jorba2012, p. 444). Así, el salario real aumentó de igual modo que el nominal entre 1895 y 1897, al recibir los efectos positivos de la mayor actividad económica, cuyo freno en 1897 se notó en 1898 y 1899, años en los que exhibieron un importante descenso volviendo a recuperar los niveles de 1895. Sin embargo, entre 1900 y 1904, el derrumbe conjunto en las magnitudes globales de producción y precios (como expresó también la caída del precio de la uva en cepa ilustrada en el gráfico 2) provocó una reducción del poder adquisitivo del salario. Este resultado muestra, por una parte, que la flexibilidad del mercado laboral permitió a la oferta ajustarse a la menor demanda de trabajo derivada de la crisis (el índice del salario nominal cayó, como se observa en el cuadro 1, de 167 en 1890 a 87 en 1893) y, por otra, que el efecto positivo del descenso de los precios no pudo compensar el efecto negativo de la caída de la actividad económica en las remuneraciones de los trabajadores de la construcción (de 129 en 1900 cayó a 110 en 1904). Esta relación se revirtió en los últimos años del período analizado, en el cual la escalada inflacionaria pulverizó el poder de compra del salario frente a la relativa estabilidad de las remuneraciones nominales (mientras que entre 1910 y 1913 el salario nominal no sufrió ninguna modificación, los precios, en promedio, aumentaron un 21%). Esta coyuntura se combinó con una crisis sectorial vitivinícola que se expresó en la profunda caída de los precios de la uva en cepa a partir de 1912, la cual se originó en el mayor ritmo de crecimiento de la producción de vinos frente al del consumo.

En suma, en 1914 el peón albañil había perdido el 41% del poder adquisitivo de su salario, si se lo compara con el nivel que alcanzó en 1895, y el 70% si se lo compara con el valor máximo en término de poder de compra alcanzado en 1900.

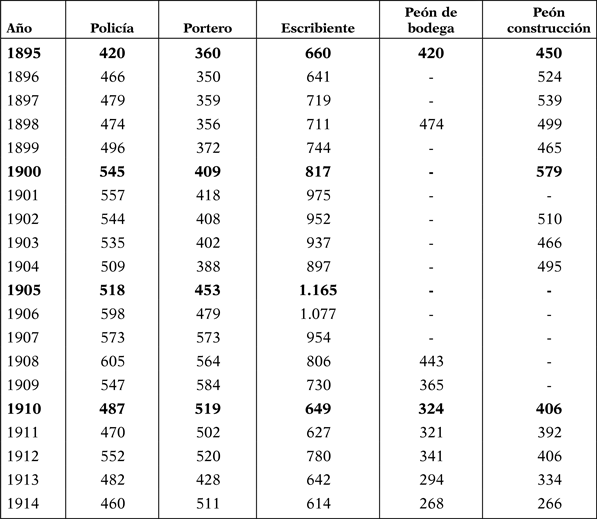

A continuación, comparamos la evolución del salario real del peón albañil con el del resto de los trabajadores seleccionados (Cuadro 2).

CUADRO 2. Salarios reales anuales de trabajadores públicos y privados de Mendoza, 1895–1914 (m$n de 1895)

Fuentes: Bragoni y Olguín (Reference Bragoni and Olguín2016, p. 167), Tabla 3; Cuadros A2 y A4 del apéndice estadístico on line.

El análisis de la evidencia empírica construida muestra que los salarios reales se incrementaron para todas las categorías de trabajadores -aunque en forma desigual- en el período 1895–1904, acompañando de este modo el proceso de recuperación de la economía mendocina que siguió a la crisis económica de 1890; no obstante, lo mismo ocurrió solo en los casos del policía y el portero para el periodo 1895–1914.

La comparación de las series de salarios entre 1895 y 1904 muestra que la tasa de crecimiento acumulada fue mayor para el escribiente (34%), seguido por el peón de la construcción (27%), el policía (21%) y el portero (8%) –cuyos salarios nominales permanecieron constantes hasta 1904-. Cabe destacar que durante la primera etapa de la crisis (1900–1903), las magnitudes para los empleados públicos y el peón de la construcción se diferenciaron: mientras que los primeros incrementaron su poder adquisitivo por efecto de su rigidez hacia la baja y la deflación, el segundo sólo lo hizo en 1900 y a una tasa mayor, al estar más vinculado a la dinámica económica. Para el caso del peón de bodega, los datos disponibles sobre salarios (1895 y 1898) muestran que coincidieron con los del policía.

Si consideramos el período completo (1895–1914) se obtienen resultados diferentes. El crecimiento acumulado de los salarios reales fue más importante para el portero (43%), seguido por el policía (15%) y el escribiente (8%); en cambio, el poder adquisitivo del salario del peón de bodega y de la construcción sufrió una reducción muy significativa (-46% y -10%, respectivamente). En consecuencia, mientras que en la etapa más dinámica de la economía provincial, los trabajadores del sector público mejoraron el poder de compra de sus salarios, los empleados del sector vitivinícola y la construcción empeoraron su situación.

La clave para explicar estas diferencias se encuentra en la evolución y características de los salarios nominales. Las remuneraciones de los empleados públicos tienen una mayor estabilidad en relación con las de los trabajadores del sector privado, dado que, por naturaleza, son más rígidos al alza y la baja y presentan cierto rezago para registrar los cambios en el ritmo de crecimiento económico ya que dependen de decisiones políticas y la disponibilidad de recursos públicos. Así, los primeros sufrieron menos el golpe que significó la crisis de 1890 ya que permanecieron en el mismo valor absoluto o incluso aumentaron; la misma situación se repitió en 1897–1899 y 1900–1903. En cambio, en ese lapso, las remuneraciones del peón de la construcción disminuyeron significativamente acompañando la etapa recesiva. Por su parte, la serie más fragmentaria y corta del peón de bodega permite apreciar una evolución parecida a la del peón de la construcción (véase cuadro A4 del apéndice on line).

La contrastación de estas evidencias con las obtenidas por Cortés Conde (Reference Cortés Conde1979) para el peón de policía en Buenos Aires entre 1895 y 1912 –aunque ambas series no sean estrictamente comparables debido a las diferencias metodológicas- muestra que los salarios reales estuvieron muy por debajo de los percibidos en Buenos Aires entre 1898 y 1907, y que la brecha se cerró al final del período cuando el aumento de los salarios nominales permitió mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores mendocinos a pesar del alza de precios que se registró desde 1905 (Bragoni y Olguín, Reference Bragoni and Olguín2016, p. 171). A su vez, al comparar la magnitud del salario real de cada trabajador entre los extremos de la etapa expansiva de la economía provincial (1895–1914), se corroboran estos resultados. Como se advierte en el cuadro 2, el ranking del primer año estaba formado por el escribiente, el peón de la construcción, el peón de bodega/policía y el portero; en cambio, en el segundo año cambió su composición por escribiente, portero, policía, peón de bodega y peón de la construcción.

4. SALARIOS, COSTE DE SUBSISTENCIA E INGRESOS FAMILIARES

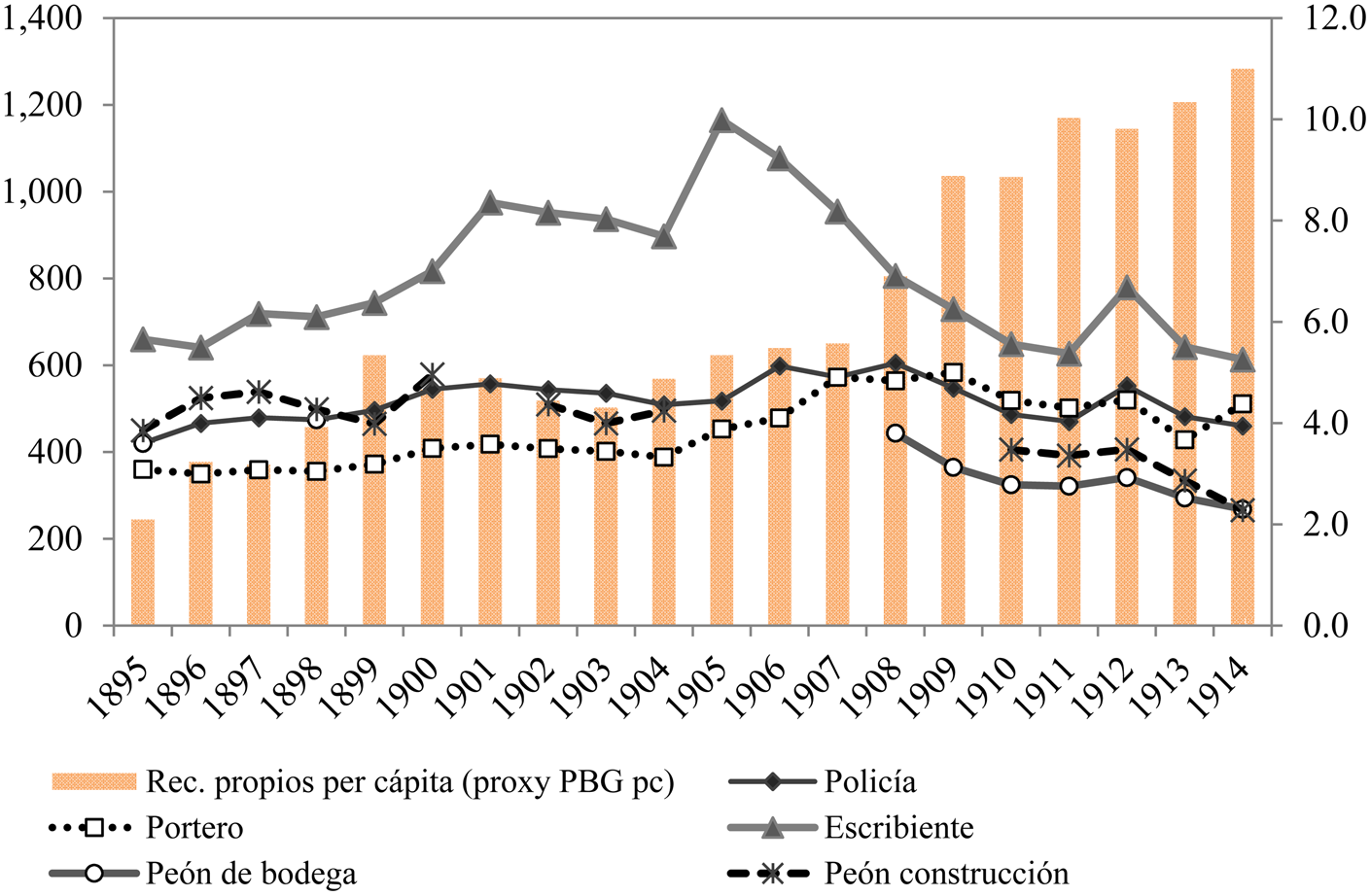

Cabe preguntarse en qué medida los salarios reales de los trabajadores de baja calificación del sector público como del privado, expresaron mejoras en el nivel de vida de sus familias en las etapas expansivas de la economía provincial, en particular la comprendida entre 1895 y 1904. En el gráfico 3, se presentan las series de salarios reales junto con la variable proxy del PBG provincial.

GRÁFICO 3. Salarios reales de trabajadores públicos y privados y proxy del PBG per cápita, 1895–1914 (m$n de 1895 y pesos oro/habitante, respectivamente)

Fuentes: Cuadros 1 y 2.

La información proporcionada permite observar que la economía creció en todo el decenio 1895–1904 el 105% -en términos del PBG per cápita-, en tanto que los salarios reales se expandieron en una proporción mucho menor (34% el escribiente, 27% el peón de construcción, 21% el policía y 8% el portero). Los más beneficiados fueron el escribiente y el peón de la construcción, seguido por el policía, que se acoplaron mejor en los momentos previos a la crisis vitivinícola, aunque también fueron los que soportaron su impacto con mayor dureza. A su vez, la relación salarios reales/proxy PBG provincial para el peón de policía y el de la construcción se redujo de manera casi sistemática entre 1895 y 1914, sobre todo a partir de 1910 (cuadro A4 del apéndice estadístico on line).

Una forma complementaria de analizar la evidencia construida sobre los salarios reales de los trabajadores mendocinos es mediante el cálculo del índice de bienestar (welfare ratio), esto es el número de canastas de subsistencia (para una familia conyugal con 2 hijos) que puede comprar el salario nominal anual del policía, el portero, el escribiente, el peón de bodega y el peón albañil en el período estudiado.Footnote 11 El Cuadro 3 muestra los resultados.

CUADRO 3. Índice de bienestar para trabajadores públicos y privados de Mendoza, 1895–1914 (unidades por año)

Fuentes: calculado con los datos de Bragoni y Olguín (Reference Bragoni and Olguín2016), p. 167, Tabla 3.

Del cuadro 3 se deduce que solo el escribiente (trabajador de mediana calificación) pudo adquirir con su salario la canasta de subsistencia entre 1900 y 1909/1910 y en 1912; este resultado estuvo vinculado al doble efecto positivo que tuvieron en su poder adquisitivo el aumento registrado en sus salarios nominales y la deflación. En cambio, los trabajadores de baja calificación (peón de policía, portero, peón de bodega, peón albañil), independientemente de que estuvieran empleados en el ámbito público o en el privado, requirieron de ingresos complementarios provenientes de otras actividades y/o miembros de sus familias (como mujeres y niños) o de estrategias para distribuir entre más personas los costes de los bienes y servicios básicos (convivencia con hermanos, cuñados, etc.) para afrontar la subsistencia familiar. Asimismo, resulta relevante notar que los índices de bienestar empeoraron en todos los casos a partir de 1910. Dichos resultados son coincidentes con los ofrecidos por Prieto y Chorén (Reference Prieto and Chorén1990, p. 193) para la década posterior a la crisis de 1890, según los cuales la mayoría de las familias de los sectores populares no hubieran podido cubrir sus necesidades primarias solo con el trabajo del jefe de familia; esta situación podría explicar que en las familias trabajara, además del jefe, el 45% de sus miembros.

Los datos consignados en las cédulas del CNP 1895, y las planillas de sueldo de los obreros empleados en la construcción de obras públicas en la Ciudad de Mendoza, han permitido analizar la composición del grupo familiar o conviviente para 3 peones y estimar someramente el ingreso total.Footnote 12 Luego de identificar los nombres de los obreros (peones y capataz) registrados en las planillas de sueldo correspondientes a los años 1895–1897 en una base de datos que contiene las cédulas censales de 1895 (familysearch), y de analizar la concordancia entre ubicación de la vivienda y lugar de trabajo (zonas urbanas), edad y principal ocupación declarada, se seleccionaron los siguientes casos:

• Sandalio Lacerna: agricultor, habitaba en Capital, 47 años, casado, argentino nacido en Mendoza, sabía leer y escribir. Convivía con su esposa y tres hijas (que trabajaban como lavanderas), un hijo menor (que no declaró ocupación) y dos cuñadas (una lavandera y una niña de 8 años que se ocupaba como sirvienta).

• Juan Morales: jornalero, habitaba en Capital, 36 años, casado, argentino nacido en San Juan, no sabía leer ni escribir. Convivía con su esposa (que se declaraba “dueña de casa”) y 4 hijos (uno era jornalero y los otros tres, menores de 14 años, no declaraban profesión).

• Martín Cabrera: jornalero, habitaba en Capital, 31 años, casado (aunque probablemente no convivía junto a su esposa, ya que lo hacía con otros trabajadores), argentino nacido en San Juan, sabía leer y escribir. Convivía con seis jornaleros solteros (tres nacidos en Mendoza, dos en San Juan y uno en La Rioja). Footnote 13

• Valentín Alvarado: jornalero, habitaba en Belgrano (población urbana), 30 años, casado, argentino nacido en Mendoza, sabía leer y escribir. Convivía con su esposa y tres hijos varones (ninguno declaraba ocupación), dos cuñadas (que trabajaban como lavanderas), un cuñado (de 25 años, soltero, que se declaraba jornalero) y dos niños menores de 14 años (no declaraban profesión). Los adultos manifestaron ser propietarios (es probable que el inmueble haya sido recibido en herencia por su esposa y sus cuñados).

Estos datos se sumaron a los jornales consignados en las planillas de sueldo y el coste de la canasta de subsistencia calculado para una familia conyugal con dos hijos (m$n 64,7 para 1897). A fin de calcular el ingreso familiar, fue necesario estimar el coste de la canasta de dicho grupo para lo cual se adoptaron algunos supuestos que, si bien pueden generar sesgos (o errores de cálculo), éstos se consideran no significativos en relación con el coste total de la canasta. De esta forma, para el caso de un grupo familiar integrado por 4 adultos y 4 niños (menores de 14 años), se consideró el coste de dos canastas básicas, aun cuando probablemente no todos los costes hayan sido proporcionales con el número de integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, a medida que aumentaba el número de personas -sobre todo de niños- se generaban economías de escala, ya que más de 4 personas podían compartir un cuarto, los niños de menor edad solían heredar la ropa de los mayores y los alimentos podían aprovecharse mejor en preparaciones abundantes y en familias con mayor cantidad de niños pequeños. Asimismo, en grupos integrados mayoritariamente por niños, se ha considerado que el consumo de 2 niños equivalía al de 1 adulto, aunque probablemente se incurra así en una sobreestimación del consumo.

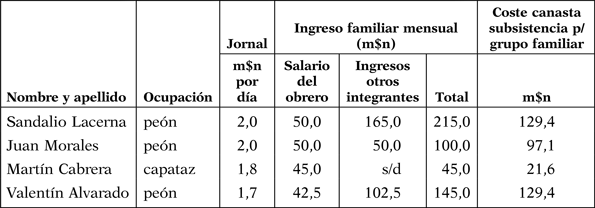

Las estimaciones realizadas se presentan en el cuadro 4. Allí se especifica la ocupación y el jornal para cada obrero, ambos correspondientes a planillas de sueldo fechadas en 1897, el ingreso personal (jornal multiplicado por 25 días trabajados), el ingreso de otros integrantes (en el caso de jornaleros se considera el del obrero con el cual convive; en el de lavanderas, se utiliza el cálculo de m$n 30 promedio mensual según Prieto y Chorén, (Reference Prieto and Chorén1990).

CUADRO 4. Salario, ingreso familiar y coste de la canasta básica de subsistencia para obreros de la construcción (Ciudad de Mendoza, 1897)

Fuentes: Archivo General de la Provincia de Mendoza, Época independiente, Carp. 156B, Obras Públicas 1887–1898 y Carp. 156D, Obras Públicas Parque General San Martín 1896–1899; Censo Nacional de Población de 1895, cédulas censales disponibles en www.familysearch.org (recuperado el 10 de abril de 2019); Prieto y Chorén (Reference Prieto and Chorén1990).

Notas: véase las notas explicativas a, b y c en el Cuadro A4 del apéndice on line.

El ejercicio realizado permite advertir que el salario del obrero de la construcción, en los cuatro casos analizados para 1897, resultaba insuficiente para cubrir el coste de una canasta básica de bienes y servicios de consumo popular (estimada para una familia conyugal con dos hijos). De modo que, en pleno proceso de expansión de la agroindustria vitivinícola y luego del reordenamiento de la economía emprendido por el Estado nacional y provincial para hacer frente a la crisis de 1890, las familias de los peones albañiles que habitaban en zonas urbanas, estaban constreñidas a desarrollar distintas estrategias a fin de asegurarse los medios necesarios para la subsistencia. El trabajo de las esposas, hijas e hijos (en el oficio efectuado por su madre y padre, respectivamente), cuñados u otros jornaleros concurría con el aportado por el “jefe de familia” para solventar los costes de la vida cotidiana. La convivencia con familiares u otros trabajadores permitía aprovechar economías de escala en alimentación e iluminación, vestimenta y alquiler. Dadas las evidencias obtenidas por otros trabajos que, para el mismo período, han indagado las estrategias familiares implementadas en Galicia, El País Vasco y Cataluña -cuyas economías se desarrollaron bajo el impulso de la industria textil-, podría sostenerse que “la mayor parte de las familias obreras vivían aún en una economía doméstica caracterizada por la acumulación de ingresos”. En particular, han destacado el papel del trabajo femenino como un importante componente del ingreso familiar y un mecanismo de adaptación a los mercados locales de trabajo (Borderías Mondéjar y Ferrer-Alòs, Reference Borderías Mondéjar and Ferrer-Alòs2015, pp. 4–5).

La transformación de la economía y la sociedad mendocinas que tuvo lugar entre 1890 y 1914 no implicó una mejora significativa en el nivel de vida de los trabajadores más pobres y sin conocimientos específicos (portero, policía, peón de la construcción, peón de bodega), ni tampoco en el caso del escribiente, ya que la mayoría vieron reducidos sus salarios reales y tuvieron que recurrir a ingresos adicionales para cubrir el coste de la canasta básica de bienes y servicios. Se ha sostenido que la elevada tasa de retorno de los inmigrantes durante los primeros años de la década de 1890 fue una inmediata reacción a la profunda caída en las condiciones de vida de los trabajadores y la angustia en el mercado laboral urbano debido a la crisis financiera que desató el conflicto con la casa Baring (Arroyo Abad y Sánchez-Alonso, Reference Arroyo Abad and Sánchez-Alonso2018). Dicho fenómeno debe matizarse para el caso mendocino en tanto no se han detectado tasas de retorno significativas; tampoco afectaron al sector público y de la construcción de obra pública en sus más bajas categorías de trabajadores. Esto fue así, probablemente, porque, como muestra la evidencia ofrecida en este trabajo, los peones de la construcción eran nativos.

A su vez, es probable que esa situación hubiera mejorado en la segunda mitad del período analizado, ya que los avances en la infraestructura pública y el acceso a la educación y la salud, entre otros aspectos de difícil cuantificación, contribuyeron a elevar el bienestar de los sectores populares. Por otra parte, si bien estos resultados no son estrictamente comparables con los ofrecidos por Cortés Conde (Reference Cortés Conde1975) para Buenos Aires y por Challú y Gómez-Galvarriato (Reference Challú and Gómez-Galvarriato2015) para el Distrito Federal de México -por las diferencias en la metodología y la naturaleza de las fuentes consultadas-, es relevante advertir que los salarios reales de los jornaleros y peones de albañiles en el primer caso, y de los peones de la construcción en el segundo, también mostraron un incremento de sus salarios reales inferior al crecimiento de la producción y, en consecuencia, una mejora parcial en el bienestar de los trabajadores no cualificados entre las últimas décadas siglo XIX y los primeros años del siglo XX.

5. REFLEXIONES FINALES

El trabajo ofrece evidencia empírica sobre los cambios en el nivel de vida de los trabajadores de Mendoza durante una etapa de profundas transformaciones económicas marcada por la crisis de 1890, el reordenamiento posterior, el impulso estatal a la economía y el despegue de la agroindustria vitivinícola. Las fuentes primarias recopiladas y la metodología aplicada permitieron calcular la serie de salarios reales del peón de la construcción de obras públicas en la Ciudad de Mendoza para el período 1895–1914, y compararla con las series -estimadas en trabajos anteriores- de sueldos de empleados públicos de baja y mediana calificación y del peón de bodega; asimismo, posibilitaron restituir los ingresos familiares de cuatro obreros de la construcción para 1897.

Los resultados obtenidos indican que la transformación económica y social que conmovió a la provincia de Mendoza durante el período 1890–1914 no se tradujo en una mejora categórica en el nivel de vida de los trabajadores de baja y mediana calificación. En general, los salarios reales disminuyeron -sobre todo para los trabajadores del sector privado- y fueron insuficientes para cubrir el coste de la canasta básica de bienes y servicios. El peón albañil, que representaba una parte importante de la oferta de trabajo (un 30% de la población masculina en edad de trabajar había declarado la ocupación de jornalero en el CNP 1895 y era nativa), y pertenecía a un sector económico dinámico, no recibió aumentos significativos en sus remuneraciones nominales en las etapas ascendentes del ciclo económico. Por el contrario, sufrió caídas importantes en períodos recesivos. De hecho, sus salarios nominales se ubicaron en 1914 en los niveles de 1895 que, a su vez, coincidían con los valores previos a la crisis de 1890, a pesar de la expansión económica y el incremento en la inflación. En el mismo sentido, su participación en el PBG total se redujo a la tercera parte entre los mismos años, mucho más que en el caso del peón de policía. De la comparación entre categorías de trabajadores surge que los salarios reales del policía y el portero (ocupados en el sector público) aumentaron levemente en el periodo 1895–1914, mientras que las remuneraciones del peón de bodega y de la construcción (empleados en el sector privado) y del escribiente disminuyeron, aunque la evolución de estos últimos fue mejor en el intervalo 1895–1904. Estas evidencias van en línea con las ofrecidas para otras ciudades latinoamericanas -aun cuando no son estrictamente comparables-, como Buenos Aires y el Distrito Federal de México, que manifiestan un incremento de los salarios reales inferiores a la expansión de la producción

Igualmente, solo el escribiente –y en algunos años centrales de dicho período- dispuso del salario suficiente para adquirir la canasta básica de bienes y servicios correspondiente a una familia conyugal con dos hijos. De modo que los trabajadores de baja calificación debían reunir otras fuentes de ingreso. A partir de la identificación de algunos peones de la construcción en las cédulas censales del CNP 1895 fue posible corroborar que los miembros del grupo familiar implementaban distintas estrategias (trabajo de mujeres e hijos, convivencia con hermanos y cuñados, entre otras) para aumentar el ingreso total y cubrir el coste de subsistencia.

Por otra parte, la evolución del jornal del peón (reconstruida mediante las planillas de sueldos de los peones de la construcción) muestra una oferta de trabajo segmentada, y de dinámica flexible menos propensa a capturar los beneficios de las etapas del crecimiento económico que los obtenidos por los empleados públicos, y que además no registra mano de obra extranjera. A su vez, la evolución de los salarios ilustra o comprueba los efectos de la crisis de 1890 en la provincia, y permite medir la magnitud no sólo del derrumbe de los ingresos en los sectores menos calificados como también de las características de la recuperación.

La comparación de los salarios y nivel de vida distingue el escaso impacto de la principal actividad provincial en los ingresos del peón rural. Y si bien su magro desempeño puede ser atribuido al carácter estacional de la actividad vitícola, y a la importancia de fuerza de trabajo familiar que los libros de jornales no consignan, también sería el resultado de la manera en que el sector empresarial enfrentó la crisis financiera de 1898, y arbitró la primera crisis vitivinícola en 1900–1903, ya que exhibe un derrumbe en 1898. Durante este último año, los bodegueros habrían sufrido un problema financiero que podría haber sido ocasionado por el desfase entre el elevado precio pagado por la uva en la cosecha 1897 y el menor precio recibido por el vino en los centros de consumo a partir de una coyuntura adversa de la economía nacional.

Finalmente, los resultados obtenidos abren nuevas preguntas en torno a la inserción de los inmigrantes europeos (como de migrantes internos) en el mercado de trabajo local, ya que no se habrían empleado en el sector de la construcción. Es imprescindible conocer con más detalle las actividades económicas en las cuales se desempeñaron, la función de las redes de relaciones en el acceso a la fuente laboral, el nivel de remuneración promedio para compararla con las del resto de los trabajadores y el coste de la canasta de subsistencia. Por otra parte, a partir de la restitución de la composición del ingreso familiar de los obreros de la construcción que muestra una participación importante del salario aportado por las mujeres, se vuelve relevante estudiar las características del trabajo femenino urbano.

ACKNOWLEDGEMENTS

Agradecemos los comentarios y sugerencias realizados por Roberto Cortés Conde a versiones previas de este trabajo, así como a los árbitros de la revista. Esta investigación contó con fondos del PICT 2015–0431 dirigido por Jorge Gelman, y luego por Daniel Santilli, el cual fue financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina.

SUPPLEMENTARY MATERIAL

The supplementary material for this article can be found at https://doi.org/10.1017/S0212610920000051

FUENTES Y PUBLICACIONES OFICIALES

Archivo General de la Provincia de Mendoza (AGPM), Época independiente, Carp. 160. Oficina Hidráulica 1889–1895, Mendoza.

Archivo General de la Provincia de Mendoza (AGPM), Época Independiente, Obras Públicas. Parque Gral. SM 1896–1899, Mendoza.

Archivo General de la Provincia de Mendoza (AGPM), Siglo XX, Oficina Hidráulica 1899–1940, Mendoza.

Archivo General de la Provincia de Mendoza (AGPM), Siglo XX, M. G. Obras Públicas Parque San Martín 1900–1903, Mendoza.

Archivo General de la Provincia de Mendoza (AGPM), Siglo XX, M. Obras Públicas. Comisión del Parque 1904, Mendoza.

Archivo General de la Provincia de Mendoza (AGPM), Siglo XX, Obras Públicas Parque General San Martín. Administración, 1910–1914.

Archivo General de la Provincia de Mendoza (AGPM), Libros de jornales de Bodegas Arizu, 1908–1914, Mendoza.

Mendoza, Anuario de la Dirección General de Estadística de la Provincia de Mendoza correspondiente al año 1914, Imprenta y Encuadernación La Tarde, 1916, Mendoza.

Mendoza, Leyes de Presupuesto provincial, 1890–1914, Mendoza.