Para explicar el poblamiento multiétnico de la vertiente occidental andina del 18° S durante la época colonial temprana y prehispánica tardía, Durston e Hidalgo (Reference Durston and Hidalgo1997) plantearon un modelo de verticalidad calificado de “escalonado”. Elaborado a partir del estudio de archivos coloniales de los siglos dieciséis y diecisiete sobre los Altos de Arica, este modelo pretende aclarar la organización sociopolítica y territorial de la presencia altiplánica en los distintos pisos ecológicos entre el altiplano carangas y el litoral ariqueño, donde “tenían puestos sus mitimaes en las cabeçadas e altos de aquellos valles para hazer sus sementeras de mayz” (Durston e Hidalgo Reference Durston and Hidalgo1997:252). El modelo corresponde a un sistema de asentamiento policéntrico jerarquizado, con un núcleo principal en el altiplano, centros secundarios en la sierra y centros terciarios en los valles hacia la costa. Dicho modelo constituye una variante más segmentada y compleja del clásico Caso Dos de Murra (Reference Murra and Murra2012a) relativo al archipiélago lupaca, otorgando un papel socioterritorial clave a la región serrana, desde donde la entidad carangas articulaba colonias a través de los valles río abajo, hacia el Pacífico.

Este artículo propone una evaluación arqueológica de la relación entre el modelo de verticalidad escalonada y el imperialismo incaico, desde la perspectiva de la principal isla del archipiélago carangas en la vertiente occidental andina. Dicha isla, localizada en el Valle de Belén de la cuenca alta de Azapa en los Altos de Arica, era conocida como Tocoroma en los archivos coloniales, en donde la tasa de La Gasca registra “depósitos del Ynga encima [de los valles] de Yuta y Azapa” (Rostworowski Reference Rostworowski1984:83). El análisis del registro arqueológico del valle evidencia que Tocoroma-Belén efectivamente formaba un paisaje agrícola de la economía política imperial, mientras que la retroalimentación multiescalar del mismo registro en el contexto macrorregional aclara su función de nodo geopolítico para la integración socioterritorial de la transecta Arica-Carangas durante las épocas prehispánica tardía y colonial temprana.

Problemática y Antecedentes: Multiculturalidad, Verticalidad e Imperialismo

Diversidad Cultural e Imperialismo en el Colesuyu

Colesuyu se refiere a una partición territorial mencionada en archivos coloniales para describir la región de Valles Occidentales en los Andes Centro-Sur que, a escala del Tawantinsuyu, pertenecía al Collasuyu y Cuntisuyu (Parssinen Reference Parssinen and Shimada2015; Rostworowski Reference Rostworowski1986). Este espacio territorial, correspondiente a las regiones de Moquegua, Tacna y Arica, se caracteriza por la heterogeneidad biogeográfica de la vertiente occidental andina y por su poblamiento con alto grado de multietnicidad. Mientras que el término “Cole” se refería a las comunidades de agricultores vallunos de probable idioma puquina, los censos coloniales registran la presencia de poblaciones camanchaca en el litoral, además de poblaciones colla, lupaca, pacaje y caranga, de idiomas aimara y uru, originarias del Altiplano, aunque dispersas por toda la región (Bouysse-Cassagne Reference Bouysse-Cassagne and Cook1975). Asimismo, el rostro multiétnico del Colesuyu contemplaba la coexistencia de identidades referidas en términos idiomáticos y territoriales, aunque las mismas fuentes describen un poblamiento interdigitado, sin duda heredado de las dinámicas socioterritoriales prehispánicas.

Desde el punto de vista arqueológico, la diversidad cultural del Colesuyu es tangible en términos de arquitectura habitacional, estilos cerámicos, prácticas funerarias y modificaciones craneales, entre otros indicadores. El alto grado de mezcla de culturas materiales en los asentamientos se relaciona probablemente con la intensidad de las interacciones verticales entre tierras altas y bajas, ya que, en cambio, se percibe cierta homogeneidad entre las culturas materiales asociadas a un mismo piso ecológico. Por ejemplo, los estilos polícromos de cerámica San Miguel y Gentilar están ampliamente difundidos entre Moquegua y Arica, mientras que la cerámica de tierras altas como los revestidos rojos de precordillera (llamados Estuquiña, Sitajara y Charcollo, según la región) y los estilos Negro Sobre Rojo presentan cierta homogeneidad decorativa, más allá de su variabilidad tecnológica local (Flewett et al. Reference Flewett, Saintenoy, Sepulveda, Mosso, Robles, Vega, Guttierez, Romero, Finney, Maxey and Vogt2016; Uribe Reference Uribe1999; Williams et al. Reference Williams, Santoro, Speakman, Glascock, Romero, Valenzuela, Standen and D'Altroy2016).

La diversidad cultural del registro arqueológico es particularmente notoria en los sitios correspondientes a los principales asentamientos imperiales: Torata Alta, Moqui, Sama, Qhile, Mollepampa, Pampa Alto Ramírez y Zapahuira. Todos presentan una mezcla sistemática de distintos estilos locales y exógenos, lo cual materializaría su función de nodo de interacciones socioterritoriales (Covey Reference Covey2000; Williams et al. Reference Williams, Santoro, Romero, Gordillo, Valenzuela, Standen, Ziółkowski, Jennings, Belan Franco and Drusini2009). Asimismo, el multiculturalismo relacionado con la coexistencia de poblaciones de tierras altas y bajas podría haber jugado, en el Colesuyu, un papel fundamental como mecanismo de integración imperial a escala macrorregional. De hecho, los datos arqueológicos y etnohistóricos son claros respecto de la consolidación durante el Horizonte tardío de extensas formaciones socioterritoriales entre el Altiplano y el Pacífico (Aldenderfer y Stanish Reference Aldenderfer, Stanish and Aldenderfer1993; Van Buren Reference Van Buren1996).

Interacciones Verticales e Imperialismo entre Arica y Carangas

En los altos, valles y costa de Arica, la cuestión de la diversidad cultural prehispánica generalmente ha sido resumida según una dicotomía entre una cultura material asociada a los valles costeros y otra al Altiplano, distinguidas en términos principalmente de arquitectura habitacional, cerámica y prácticas funerarias (Hidalgo y Focacci Reference Hidalgo and Focacci1986; Horta Reference Horta2015). Las interacciones entre tierras bajas y altas han sido a menudo planteadas a partir de modelos dualistas y difusionistas, los cuales, si bien identifican el espacio central de la transecta, la precordillera, como una interfaz de interacción, suelen considerarlo como mero receptor de influencias culturales vallunas o altiplánicas según la contingencia histórica. Asimismo, algunos autores han postulado que la precordillera, que tiene la peculiaridad de carecer de evidencias de poblamiento aldeano previo al Intermedio tardío, fue anexada al espacio de los valles costeros con fines de expansión agrícola, antes de ser ocupada por colectivos altiplánicos (Llagostera Reference Llagostera2010). Esta propuesta fue respaldada con series de fechados por termoluminiscencia con cerámica de superficie, realizados en la década de 1980, cuyos resultados otorgaron al estilo Arica una antigüedad aparente mayor (Muñoz et al. Reference Muñoz, Chacama and Santos1997). Una hipótesis alternativa, fundamentada por la alta densidad y estructuración del poblamiento en la sierra, junto a la existencia de un estilo local de cerámica (denominado Charcollo), plantea un desarrollo más endógeno del espacio serrano y una agencia macrorregional mayor de las entidades que lo habitaban (Saintenoy et al. Reference Saintenoy, Ajata, Romero and Sepulveda2017; Santoro et al. Reference Santoro, Romero, Standen and Torres2004).

Sobre la expansión incaica en Arica se ha propuesto una diferencia significativa entre el control más directo de las tierras altas, caracterizado por inversiones en infraestructuras, y una influencia más hegemónica en los valles costeros y el litoral, evidenciada principalmente por la difusión de cultura material mueble emblemática (Santoro, Williams, Valenzuela, Romero y Standen Reference Santoro, Veronica Williams, Romero, Standen, Malpass and Mujica2010; Stanish Reference Stanish2001). En los sitios altiplánicos de Pumiri, Antin Curahuara, Caranguillas y Tamboqollo, la presencia imperial efectivamente se destaca por la edificación de callancas y el acondicionamiento de plazas (o canchas), además del erguimiento de mausoleos monumentales (de piedra o barro pintado) entre chullperíos de tradición local (Gisbert Reference Gisbert1994; Lima Reference Lima and Casanova2014; Michel Reference Michel2000; Ticona Reference Ticona and Medinacelli2012). En la precordillera, hay chullpas asociadas a los asentamientos incaicos de Zapahuira y Belén, los cuales también cuentan con callancas, plazas y depósitos. En el Valle de Azapa, es probable que el asentamiento de Pubrisa, con su arquitectura incaica local, plaza, posible usnu y depósitos, haya administrado la producción de cultígenos de clima caliente del Chaupiyunga (Muñoz y Chacama Reference Muñoz and Chacama2007; Platt Reference Platt1975). Río abajo, cerca de la desembocadura, el asentamiento Az15 de Alto Ramírez, con su planificación ortogonal y su arquitectura del paisaje (geoglifos del Cerro Sagrado), formaba aparentemente una pequeña urbe multiétnica del sistema imperial, debido a la presencia de un cementerio con alta proporción de ajuares de estilos incaicos y altiplánicos, al igual que en el caso del cementerio Playa Miller 6 en el litoral (Focacci Reference Focacci1981; Hidalgo y Focacci Reference Hidalgo and Focacci1986; Piazza Reference Piazza1981; Santoro y Muñoz Reference Santoro and Muñoz1981). En resumen, cabe notar que, si bien el proceso de aculturación incaico se materializó distintamente en las tierras altas y bajas, la expansión imperial implicó finalmente la implantación de infraestructura a lo largo de toda la transecta, además de una difusión masiva de un estilo de cerámica emblemático llamado Saxamar.

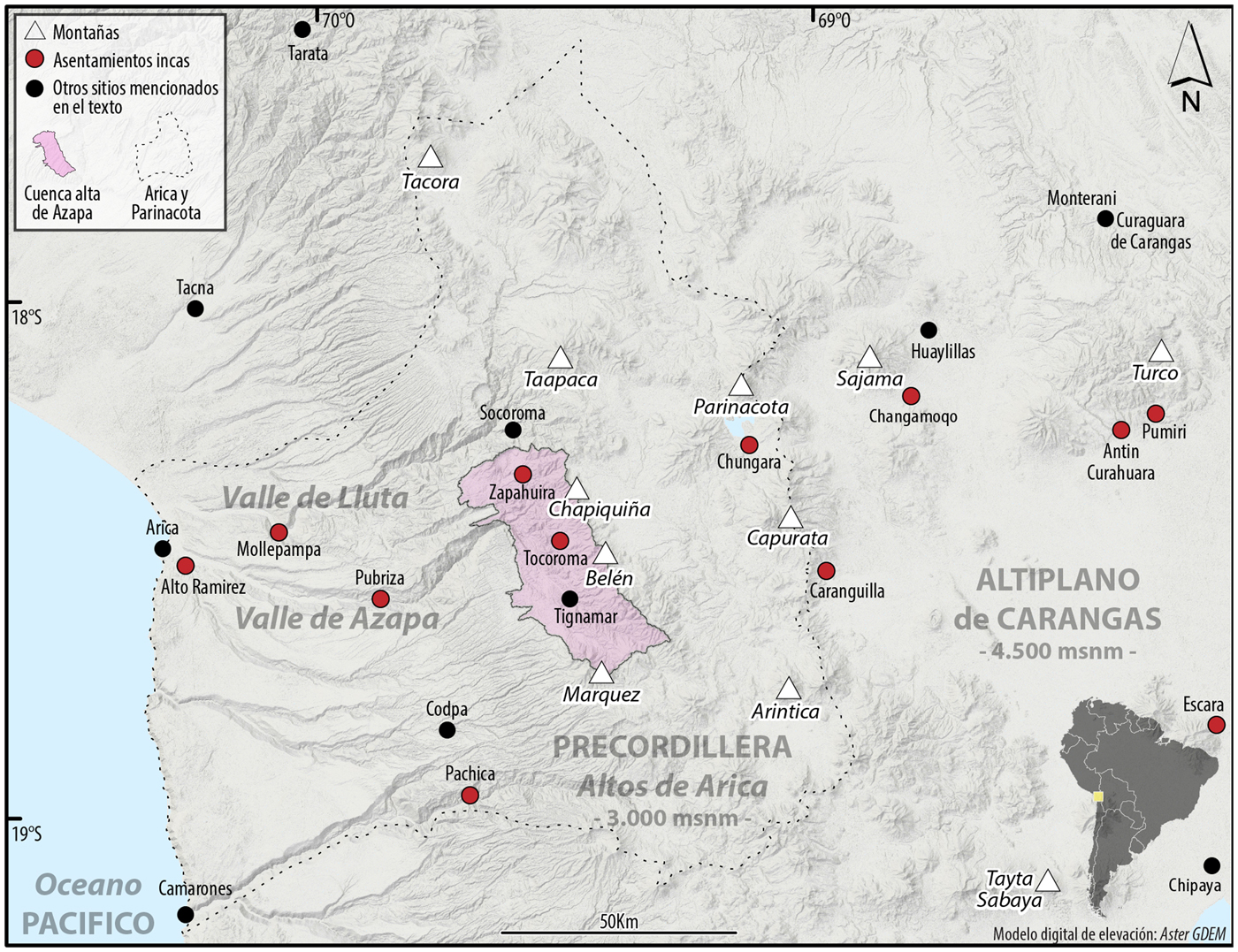

En la transecta del 18° S, los asentamientos incaicos se distribuyen en todos los pisos ecológicos, a lo largo del recorrido de unos seis días que une el Altiplano al Pacífico (Figura 1). Si tomamos el caso del Valle de Azapa y de su proyección en el altiplano del Lauca, el patrón de asentamiento imperial estaba formado por no menos de nueve asentamientos: Pumiri, Antin Curahuara, Caranguillas, Chungara y Tamboqollo en el Lauca; Zapahuira y Belén en la cuenca alta de Azapa; Pubriza en el Chaupiyunga del Valle de Azapa; Alto Ramírez en el valle bajo y Playa Miller en el litoral. Aunque estos asentamientos, por sus características nodales y su distribución, parecieran formar una red de integración imperial entre Arica y Carangas, quedan por explicar los motivos y mecanismos de esta posible estructuración vertical de la hegemonía incaica, especialmente desde sus escenarios locales. Efectivamente, la transecta Arica-Carangas no solamente formaba un medio bioclimático de gran heterogeneidad, sino también un complejo espacio multiétnico. Por lo tanto, la problemática de una hipotética red vertical de integración socioterritorial imperial entre Arica y Carangas no se relaciona solamente con asuntos económicos (producción, extracción y transporte de recursos), sino que ello significaba también un reto de geopolítica y multiculturalismo.

Figura 1. Mapa de la transecta Arica-Carangas (18° S; Thibault Saintenoy y Federico González).

Más allá de cierto consenso acerca de la relación entre la hegemonía imperial y la difusión cultural altiplánica, materializada principalmente por la alta proporción de cerámica Negro Sobre Rojo en los asentamientos incaicos y los numerosos mausoleos de tradición altiplánica en las tierras altas, aún existen pocas propuestas arqueológicas respecto de los mecanismos de articulación de esta hipotética red vertical imperial (Bouysse-Cassagne y Chacama Reference Bouysse-Cassagne and Chacama2012; Santoro, Dillehay, Hidalgo, Valenzuela, Romero, Rothammer y Standen Reference Santoro, Dillehay, Hidalgo, Valenzuela, Romero, Rothammer and Standen2010). De hecho, dicho problema de investigación sufre de la disparidad entre los registros arqueológicos de tierras bajas y altas, debido a una historia de la investigación mucho más intensiva en las primeras (por motivos tafonómicos, de accesibilidad geográfica y proximidad con los polos académicos), además de la carga simbólica de esta cuestión geopolítica en la coyuntura nacionalista actual de este espacio fronterizo.

En este contexto, el modelo de verticalidad escalonada, aunque basado en datos etnohistóricos, constituye sin duda la propuesta más elaborada para explicar las interacciones socioterritoriales entre Carangas y Arica durante la época prehispánica tardía (Durston e Hidalgo Reference Durston and Hidalgo1997). Sin pretender una evaluación teórica crítica del modelo, la cual requeriría un diseño de investigación multisituado que supera la envergadura del presente trabajo, desarrollamos una investigación arqueológica de la principal isla del archipiélago carangas en Tocoroma-Belén. En efecto, dicha investigación tiene el potencial de evaluar el papel de esta localidad en calidad de nodo de articulación vertical e interfaz de interacciones entre tierras alta y bajas, además de indagar los dispositivos de hegemonía imperial implementados para este fin, a escala del escenario local.

Datos y Metodología: Arqueogeografía del Valle de Belén en la Cuenca Alta de Azapa

En 2012, se emprendió un estudio regional de la cuenca alta de Azapa con la finalidad de producir información nueva sobre la dinámica de su poblamiento prehispánico hasta la actualidad. Se levantó un catastro arqueogeográfico de alta resolución de dicho espacio precordillerano de 1.000 km2, mediante operaciones sistemáticas de fotointerpretación y análisis de imágenes satelitales, combinadas con prospecciones en terreno (Saintenoy et al. Reference Saintenoy, Ajata, Romero and Sepulveda2017).

El estudio regional permitió evidenciar la densidad del poblamiento aldeano agropastoril iniciado durante el Intermedio tardío, además de su estructuración socioespacial segmentada en distintos polos de poblamiento centrados en torno a grandes aglomeraciones habitacionales, distribuidas en las distintas microcuencas. En general, el patrón de asentamiento prehispánico tardío en la cuenca alta de Azapa es típico de los espacios serranos de los Andes Centrales y Centro-Sur, con aglomeraciones de viviendas de piedra, a menudo implantadas sobre lugares elevados y rodeadas de espacios de cultivo aterrazados, extendidos sobre las laderas de cerros y fondos de valle. Pero a diferencia de las otras regiones serranas del Colesuyu, la arquitectura doméstica vernácula de la precordillera de Arica corresponde a viviendas de planta circular, mientras que la forma cuadrangular predomina en Moquegua y Tacna. En el Collasuyu, la forma circular es más bien típica de las regiones colla, lupaca y carangas del Altiplano (Stanish Reference Stanish2001). Los asentamientos fortificados son escasos y los muros perimetrales, a excepción de los sitios de Tangani, Caillama y Chapicollo, son empleados para delimitar sectores dentro del asentamiento y no para encerrar el conjunto. No se identificó ningún pucara no habitacional, aunque estos son frecuentes en el vecino altiplano carangas (Villanueva Reference Villanueva2015). La mayoría de los asentamientos habitacionales de la región, especialmente los mayores, se caracterizan por la presencia de estilos distintos de cerámica, de tal manera que no pareciera existir ningún patrón distribucional de estilos, sino una heterogeneidad generalizada. La toponimia también es de carácter plural y a veces híbrida, con manifestaciones de aimara, quechua, puquina y posiblemente otro dialecto local (Bertonio Reference Bertonio1984[1612]; Gonzáles de Holguin Reference Gonzáles de Holguín1989[1608]; Torero Reference Torero1987).

Desde el punto de vista geográfico, la cuenca alta de Azapa presenta características bioclimáticas del desierto marginal de altura. El régimen de precipitaciones está concentrado tan sólo en dos a tres meses y suele ser débil e irregular: las estaciones meteorológicas registran un promedio de 150 mm anuales en los últimos cuarenta años, con significativa variación interanual y frecuentes años secos. Los anillos de crecimiento de los Polylepis evidencian una fase más húmeda durante la época incaica, antes de un período más seco durante la época colonial temprana (Morales et al. Reference Morales, Christie, Villalba, Argollo, Pacajes, Silva, Alvarez, Llancabure and Soliz Gamboa2012). El potencial agrícola de la cuenca alta es elevado en relación al Valle de Azapa; por ejemplo, el catastro arqueogeográfico delimita unas 2.000 ha aterrazadas o parceladas, mientras que el valle abajo probablemente no contaba con más de 2.500 ha en la misma época (Keller Reference Keller1946).

Este estudio desarrolla un abordaje multiescalar mediante la retroalimentación entre datos locales, regionales (transecta Arica-Carangas) y macroregionales (Colesuyu) sobre el imperialismo incaico. El análisis pone énfasis en el Valle de Belén, uno de los más abiertos, húmedos y densamente poblados de la cuenca alta de Azapa (Figura 2). El valle conserva notables sitios arqueológicos asociados al Horizonte tardío, los cuales fueron inicialmente descritos por Dauelsberg (Reference Dauelsberg1983).

Figura 2. Mapa del Valle de Belén (Federico González y Thibault Saintenoy).

Para ahondar en la comprensión del ordenamiento incaico de Belén, se expone un análisis del territorio prehispánico tardío, basado en la retroalimentación de los patrones de asentamiento, la morfología socioterritorial de los asentamientos y del espacio doméstico; combinando, para ello, análisis espaciales, excavaciones y fechados radiométricos. Después de la caracterización arqueogeográfica del poblamiento prehispánico del valle, el estudio se centra en el examen detallado de las características arquitectónicas y ocupacionales de los tres asentamientos principales con componente cultural incaico. Finalmente, su comparación, a la luz del contexto local y regional, nos permite plantear nuevas hipótesis sobre un proceso de reordenamiento territorial del valle como mecanismo de integración imperial extendida a la transecta Arica-Carangas.

Resultados: Arqueología del Inca en Belén

El Territorio Prehispánico Tardío del Valle de Belén

El Valle de Belén forma una cuenca de unos 68 km2, extendida entre las cumbres a 5.000 m snm del cordón montañoso Chapiquiña-Belén (interfaz del Altiplano) y la zona de cañones de Caragua, en la confluencia con el Río Tignamar, a unos 2.700 m snm. Actualmente, el poblamiento de Belén está concentrado en el pueblo principal, con algunas estancias dispersas río arriba en zonas de pastoreo y producción de tubérculos, alfalfa y orégano, habitadas por campesinos e inmigrantes del Altiplano. Las prospecciones arqueológicas evidencian la existencia de 70 asentamientos habitacionales abandonados en el valle, además de 92 asentamientos no habitacionales, 138 km de caminos y 28 corrales aislados.

Según el análisis de la arquitectura y cerámica de superficie, se estima que 19 asentamientos habitacionales son de origen prehispánico; entre ellos, 18 llevan un componente del Intermedio tardío, 6 del Horizonte tardío y 5 son bicomponentes. El Valle de Belén formaba el polo de poblamiento más denso y extenso de la cuenca alta de Azapa (Saintenoy et al. Reference Saintenoy, Ajata, Romero and Sepulveda2017). El territorio prehispánico se concentraba río abajo del pueblo actual; río arriba, la ocupación parece haber sido marginal. La jerarquía de asentamientos del valle presenta una proporción elevada de asentamientos grandes, mientras que otros pudieron funcionar como estancias agrícolas o pastoriles. El poblamiento se concentraba en el valle medio, en torno a los 3.000 m snm, donde se ubican los dos asentamientos habitacionales principales, en Huaihuarani y Chajpa-Ancopachane, con algunos asentamientos menores entre ellos (Figura 2a). En el valle alto, con escasas huellas de ocupación prehispánica, destaca el sitio de Tablatablane-Huanjalla que conserva los vestigios de un extenso asentamiento, con corrales y pequeños grupos de viviendas dispersos entre espacios agrícolas marginales, asociados a un nodo vial con una gran calzada dirigiéndose al altiplano. En el valle bajo (río abajo de Huaihuarani), el poblamiento consiste principalmente en estancias dispersas, destacando la presencia de un cementerio al pie de un imponente cerro-mesa cuya cumbre conserva los restos de un asentamiento especial (Sepulveda et al. Reference Sepulveda, Saintenoy and Faundes2010). El cementerio está compuesto por una treintena de pequeñas estructuras de piedra abovedadas con una apertura y pequeño patio, las cuales se encuentran comúnmente pareadas. Sobre la meseta del Tangani (nombre vernáculo de los cerro-mesas), cuyo lado accesible está defendido por una muralla, se hallan cerca de cincuenta recintos circulares pequeños construidos toscamente con lajas, asociados a abundantes restos de vasijas decoradas quebradas in situ. La presencia de estos dos asentamientos atípicos en el valle bajo de Belén podría relacionarse con una singular geosimbólogía de esta zona caracterizada por su paisaje hiperárido dominado por la figura monumental del Tangani encima de la confluencia, además de su lejanía de los polos de poblamiento y su situación de cul-de-sac por la presencia del cañón.

En el Valle de Belén, el catastro arqueogeográfico registra cerca de 600 ha de espacios agrícolas, de los cuales sólo una pequeña parte está cultivada en la actualidad (Figura 2b). La arquitectura de las infraestructuras agrícolas varía según la textura y forma del terreno. Andenes o bancales con muros de contención de piedra revisten las laderas, mientras que terrazas amplias o canchones se extienden sobre los terrenos de pendiente suave (Denevan Reference Denevan2001). Los bancales más altos y de mejor factura se encuentran asociados a los asentamientos de Huaihuarani y Chajpa-Ancopachane, localizado en pleno terruño con potencial maicero del valle medio. Pero los espacios agrícolas se extienden también en zonas de afloramiento rocoso, donde el acondicionamiento de conjuntos de terrazas pequeñas sobre terrenos a priori impropios para tal fin evidencia una inversión extraordinaria para cultivos en el desierto marginal de altura.

Las condiciones climáticas no permiten la agricultura de secano. Prospecciones con informantes campesinos permitieron levantar un catastro parcial de 84 km de canales de distintas facturas y estados de conservación. Entre estos canales, algunas secciones cumplen la función de trasvase entre las cuatro microcuencas del Valle de Belén. La mayor, con 39 km2, se llama Misaña y también es la más húmeda y regada. La fotointerpretación y el análisis de índices de vegetación a partir de imágenes satelitales (multiespectrales submétricas) permitieron identificar manantiales activos, los cuales corresponden a parches de vegetación azonal, localizados al pie de las cumbres del cordón Chapiquiña-Belén. Según este registro Misaña cuenta actualmente con cinco manantiales de altura, mientras que las otras cuencas sólo presentan uno cada una, los cuales además son de flujo más bajo. Los canales de trasvase fueron construidos para optimizar la distribución de agua entre estas cuencas: el acondicionamiento agrícola de la quebrada seca de Laguane constituye el ejemplo más notorio de ello. Esto se hizo mediante un sistema hidráulico compuesto por un canal que capta agua al pie de uno de los manantiales de Misaña, para trasvasarla a la cuenca de Huanacalave. Entre su bocatoma y la Quebrada Laguane, dicho sistema hidráulico recorre unos 9 km: primero, riega zonas de cultivo marginales asociadas al asentamiento Tablatablane-Huanjalla, antes de alimentar un canal implementado con un doble acueducto que, finalmente, permite regar 20 ha de terrazas agrícolas en la quebrada Laguane.

En total, los canales de trasvase contribuyen al 48% del espacio de cultivo del Valle de Belén. Dicha cifra evidencia la envergadura de la inversión en obras de optimización agrícola, mientras que la integración del sistema hidráulico constituye un indicador de cierta cohesión socioterritorial a escala del valle. Deja también claro que la agricultura constituyó el desafío central de la antropización del desierto marginal de altura. En este contexto, Belén formaba un terruño privilegiado: un 30% del espacio potencialmente cultivable del valle cuenta con acondicionamientos agrícolas, mientras que dicha proporción sólo alcanza un 10% a escala de la cuenca alta de Azapa (Saintenoy et al. Reference Saintenoy, Ajata, Romero and Sepulveda2017).

Huaihuarani

El mayor asentamiento del Valle de Belén se localiza en el sitio de Huaihuarani, donde cerca de 700 estructuras arquitectónicas están aglomeradas sobre unas 11 ha, en una quebrada alta de la cara sur del Cerro Laguane. Con esta implantación atípica, apartada de los actuales espacios de vida y cultivo, la arquitectura se encuentra en buen estado, lo cual permite hacer la lectura de la morfología socioespacial del asentamiento a partir de un registro de gran integridad. Con este propósito, se actualizó la topografía del sitio mediante fotogrametría aérea y la descripción sistemática in situ de las características constructivas de cada estructura (Tabla Suplementaria 1).

Cerca de la mitad de las estructuras del asentamiento corresponden a viviendas de forma circular, agrupadas en dos barrios residenciales, localizados a ambos lados de la quebrada. Existe una clara distinción entre ellos, ya que el barrio occidental reúne el 60% de las viviendas, mientras que el barrio oriental no solo es menos poblado y denso, sino también está constituido principalmente por recintos de factura constructiva menor (Figura 3).

Figura 3. Planimetría de Huaihuarani (Katherine Rodríguez, Federico González y Thibault Saintenoy).

El asentamiento poseía una organización espacial estructurada, con una red de vías de circulación formales intrasitio y tres plazas. Además de los dos barrios residenciales, se distingue un sector compuesto exclusivamente por estructuras de almacenaje, conjuntos de corrales asociados a las tres entradas del asentamiento y dos sectores altos con funciones especiales. El primero corresponde a un peñón rocoso, donde fueron acondicionadas terrazas e implantadas algunas viviendas, cuyo acceso estaba controlado por tres murallas. El segundo corresponde a la cumbre de una loma donde se encuentra la mayor plaza del sitio, delimitada por edificios rectangulares y un muro perimetral, junto con unas 140 estructuras funerarias (a modo de cistas) alrededor de dicha plaza.

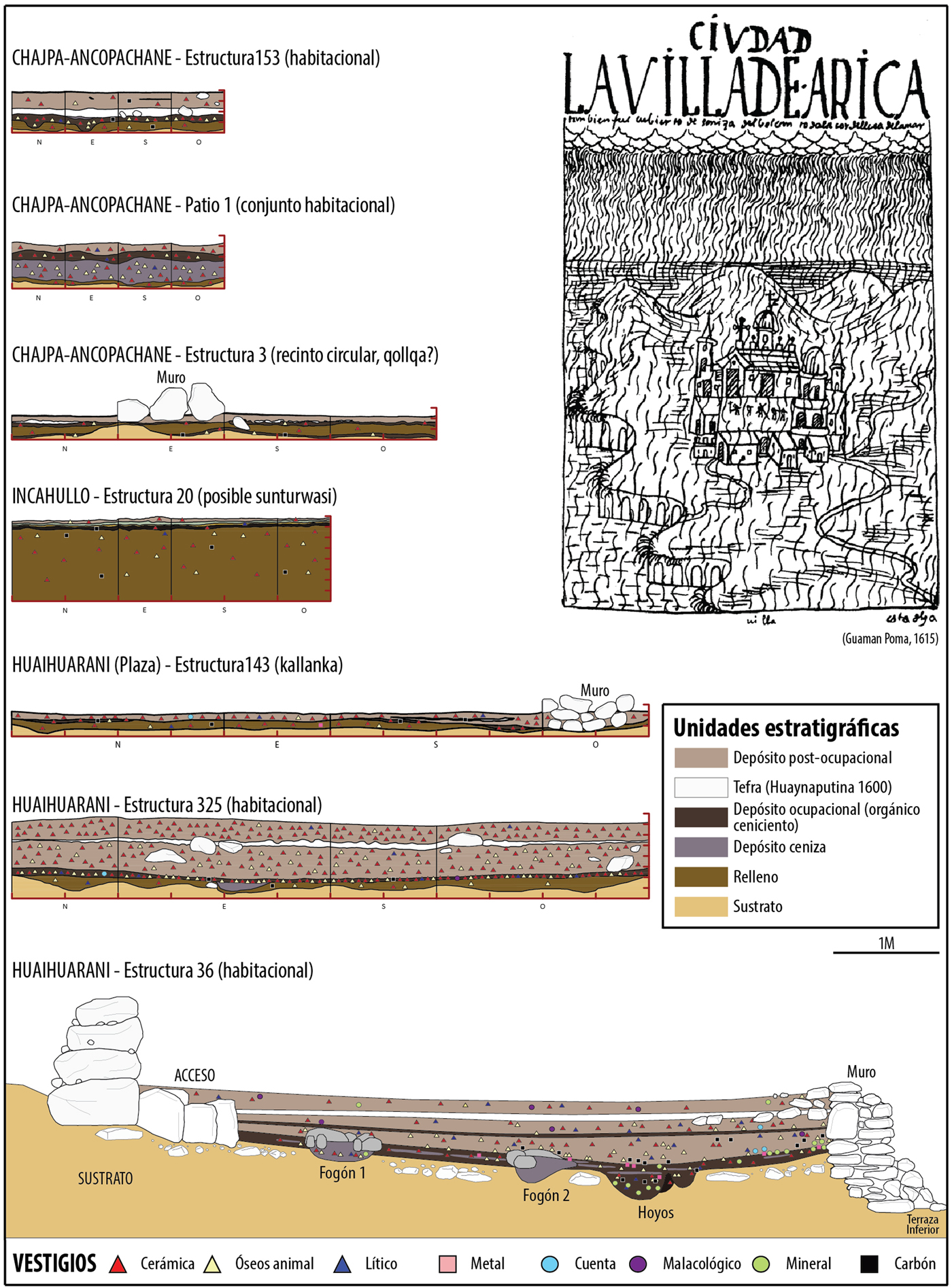

Entre 2012 y 2015 se realizaron nuevas excavaciones en Huaihuarani. Se efectuó el decapado extensivo de tres viviendas y se abrieron 13 sondeos en distintos tipos de estructura (cuatro viviendas circulares, dos viviendas cuadrangulares, cuatro terrazas, la plaza mayor y dos cistas funerarias). A partir del análisis de la estratigrafía y fechados radiométricos, se obtuvo información significativa acerca del proceso de ocupación y abandono del asentamiento. Todas las estructuras presentan un sólo nivel de ocupación, caracterizado por un suelo oscuro orgánico y ceniciento, con abundantes restos de consumo de fauna, escasos macrorrestos botánicos y vestigios del equipo técnico relacionado con la producción de alimentos, lapidaria, metales y textiles. Las tres viviendas excavadas en extenso tenían al menos una estructura de fogón y un hueco de poste. En todas las unidades, la capa de ocupación se encontraba sellada por un potente depósito posocupacional producto de la erosión, con una capa intercalada de cenizas producto de la explosión del Huaynaputina en 1600 dC. Seis fechas de radiocarbono sitúan esta ocupación entre los siglos catorce y dieciséis, mientras que la potencia del depósito post-ocupacional debajo de la capa de ceniza sugiere un abandono significativamente anterior al 1600 dC (Figuras 7 y 8).

Desde el punto de vista de la cultura material, es notoria la copresencia de tres estilos decorativos de cerámica en las viviendas (Arica, Charcollo y Negro Sobre Rojo), lo cual evidencia su uso contemporáneo, mientras que la cultura material incaica está ausente (Tabla Suplementaria 2). El hallazgo de cerámica imperial se limitó a las cistas funerarias asociadas a la gran plaza (estilos Saxamar y Policromo Negro y Rojo Sobre Ante). En recolecciones de superficie previas, Romero (Reference Romero2005) había identificado sólo 2 fragmentos incaicos en una muestra de 238 ejemplares decorados; la proporción fue 5 de 29 en el caso de Dauelsberg (Reference Dauelsberg1983).

En cuanto a la arquitectura, el único componente incaico del asentamiento sería la gran plaza rodeada de tres callancas y ocho recintos cuadrangulares. A pesar de que su planta circular no corresponde al patrón cuadrangular típico de las plazas incaicas, tampoco constituye un caso aislado: una plaza análoga se encuentra en el asentamiento incaico de Pumiri, en el vecino altiplano carangas, donde, además, como en Huaihuarani, fue implantada aparte de los espacios habitacionales, aunque las plazas incaicas suelen ocupar una posición central (Díaz Reference Díaz2003; Hyslop Reference Hyslop1990).

El análisis de la plaza y su situación en el asentamiento permite plantear hipótesis acerca de las motivaciones imperiales en Huaihuarani. Con este propósito, una modelización tridimensional del espacio construido fue realizada para 1) evaluar el impacto visual de la arquitectura incaica en calidad de potencial expresión de la hegemonía imperial en el asentamiento y 2) determinar recíprocamente qué experiencia del sitio mediatizaba dicha plaza en calidad de potencial espacio de congregación (cuyos 3.800 m2 pudieron haber reunido una multitud de forasteros, ya que el camino principal que conduce a Huaihuarani desde los otros asentamientos incaicos de Belén llega primero a la plaza, antes que al sector habitacional).

Lo primero se evaluó mediante la simulación de la cuenca visual acumulada de los principales espacios abiertos del asentamiento: las calles, terrazas y plazas. El análisis se generó a partir de un modelo digital de elevación considerando la altura original de los muros. El resultado evidencia que la plaza incaica era poco visible, así como lo eran las fachadas de los edificios más cercanos al centro del asentamiento; el peñón era la figura más ubicua en los paisajes visuales del asentamiento (Figura 4).

Figura 4. Paisajes in situ de Huaihuarani (Marta Crespo y Thibault Saintenoy).

Lo segundo se realizó a partir del análisis de la experiencia visual generada mediante el recorrido que penetra Huaihuarani por el camino asociado a la plaza y que la atraviesa entrando y saliendo de ella por los dos únicos accesos formales. El resultado muestra que la plaza no ofrecía ningún panorama especial sobre los barrios residenciales, sino que la vista del observador estaba dirigida hacia el peñón omnipresente a lo largo del recorrido.

En suma, se infiere que existía una clara segregación socioespacial, tanto física como experiencial, entre la plaza incaica y los barrios habitacionales. Por lo tanto, la motivación imperial parece haber estado relacionada con la implantación de un “dispositivo espacial” para la congregación social y escenificación del peñón, más que con la interacción y control de los pobladores del asentamiento (Staszak et al. Reference Staszak, Debarbieux, Pieroni and Staszak2017:18).

Incahullo

Al pie de Huaihuarani, en la terraza fluvial río arriba, se encuentran los restos arquitectónicos de un segundo asentamiento incaico. En la actualidad, el sitio se extiende sobre unas 2 ha y cuenta con unas 50 estructuras, aunque alteraciones provocadas por prácticas agrícolas impiden vislumbrar la extensión y morfología original del asentamiento. Entre las estructuras de aparente factura incaica, se distinguen dos probables callancas, recintos cuadrangulares más pequeños, también posibles colcas, una chullpa de piedra y un recinto circular peculiar (Figura 5).

Figura 5. Planimetrías: (a) Incahullo; (b) Chajpa-Ancopachane (Katherine Rodríguez, Federico González y Thibault Saintenoy).

Cinco sondeos fueron abiertos en distintos tipos de estructuras, pero las excavaciones no entregaron resultados significativos, ya que el subsuelo del sitio, incluso dentro de las estructuras, se encuentra alterado por la agricultura, motivo por el cual no se registró información estratigráfica de interés. Además, el subsuelo conserva una baja densidad de vestigios, entre los cuales se hallaron sólo cuatro fragmentos de cerámica decorada y escasos huesos de camélidos.

La arquitectura más notable del sitio corresponde a un recinto circular de 6,5 m de diámetro, con muros de ignimbritas de buena factura, aún de pie sobre 1,8 m. El recinto tiene la peculiaridad de presentar 12 hornacinas y 2 ventanas, detalles constructivos foráneos a la arquitectura vernácula de los Altos de Arica. Los nichos miden 20 por 20 cm en promedio y forman una hilera horizontal, aunque irregular, sobre la pared interna del recinto. Las ventanas, en tanto, forman pequeñas aperturas verticales de 30 por 10 cm a modo de aspilleras; una está orientada al levante y la otra al poniente (Figura 6).

Figura 6. Sunturhuasi de Incahullo (Thibault Saintenoy y Marta Crespo).

Ambas ventanas dan a ver lugares significativos del territorio prehispánico. La del levante mira el abra de Huanacalave del cordón Chapiquiña-Belén, por donde pasaba uno de los principales caminos que unía la precordillera al altiplano y donde se encuentra una apacheta de 7 m de diámetro, próxima a una de las escasas lagunas de altura en la región. La ventana del poniente mira el peñón de Huaihuarani cuyos muros de piedra se perciben a distancia.

Además de enmarcar “paisajes in visu”, observaciones in situ revelaron que las ventanas dejan penetrar una pequeña iluminación solar directa dentro de la estructura (Roger Reference Roger1995). El fenómeno es notable algunos minutos antes del ocaso sobre el peñón de Huaihuarani, cuando se proyecta una iluminación que alcanza la pared interna del muro opuesto justo debajo de la hilera de nichos. Para comprender el comportamiento temporal del fenómeno, se insertó una topografía tridimensional de la arquitectura (precisión expresada como media cuadrática [RMS] del error: 2,5 cm) en un modelo de astronomía de posición. La simulación, realizada a partir de un modelo del horizonte con 0,05° de precisión y calibrada por tres observaciones empíricas, evidenció que ocurrían períodos de iluminación de unos 40 días en marzo-abril y agosto-septiembre, empezando y finalizando respectivamente con fechas equinocciales.

En los Altos de Arica, como en el Cusco incaico, agosto-septiembre es el período de la primera siembra de maíz. En la capital incaica, este período daba lugar a rituales inaugurados por el Inca y altos funcionarios. El pronóstico calendárico de dicho período era realizado mediante la observación del movimiento aparente del sol desde la plaza principal de la ciudad donde se encontraba una casa circular llamada sunturhuasi (Bauer Reference Bauer1996).

Es posible que el recinto circular de Incahullo, localizado en pleno terruño maicero del Valle de Belén, haya sido edificado según el modelo del sunturhuasi cusqueño, cumpliendo funciones análogas. Esta función hipotética de escenario ritual relacionado con la economía política imperial de producción de maíz está consolidada por dos referencias complementarias. Primero, Sarmiento de Gamboa (Reference Sarmiento de Gamboa2001[1572]:cap. XXX, 236), en una descripción detallada de un dispositivo astronómico de precisión, explica que “el tiempo de barbechar y sembrar” estaba determinado mediante la observación del sol sobre el poniente a partir de palos separados de “dos varas de medir”, es decir, aproximadamente 1,7 m —la misma distancia que separa los extremos del período de iluminación directa dentro del posible sunturhuasi de Belén. Segundo, porque uno de los terruños maiceros del valle medio de Belén, localizado próximo de Incahullo río arriba, heredó del topónimo Colcapata, que evoca los depósitos del Inca citados en la tasa de La Gasca. De hecho, Colcapata era, también, el nombre de la parcela epónima del Cusco que era el principal teatro de celebración de la siembra de maíz, destinada también a activar la memoria histórica de la fundación del Imperio (Bauer Reference Bauer1996; Rostworowski Reference Rostworowski1984).

Chajpa-Ancopachane

Río arriba de Huaihuarani e Incahullo y un kilómetro y medio río abajo del pueblo de Belén, se encuentra el sector más abierto del valle cuya terraza fluvial más extensa, localizada al pie de la Quebrada Laguane, conserva los vestigios del segundo asentamiento habitacional más grande de la región. La arquitectura prehispánica se encuentra en buen estado, a pesar de la explotación agrícola de esta terraza hasta hace una generación atrás. Se registraron 232 estructuras sobre 7 ha y solo algunas de ellas han sido desmontadas o reacondicionadas (Figura 5).

La tecnología constructiva es similar a la de Huaihuarani y el asentamiento está compuesto por los mismos tipos de estructuras. El 59% de viviendas indica que también poseía un carácter principalmente habitacional. Sin embargo, el estudio detallado de la arquitectura y morfología del asentamiento evidencia varias diferencias: una densidad más baja del espacio construido, la inexistencia de barrios (agrupaciones funcional o espacialmente discretas), la ausencia de red de circulación formal intrasitio, la presencia de recintos cuadrangulares entre los circulares, la existencia de conjuntos habitacionales con patio compartido y las proporciones inversas de estructuras funerarias y de almacenamiento.

Se realizaron 17 sondeos en distintos tipos de estructuras. En términos generales, los recintos habitacionales presentan el mismo patrón estratigráfico que los de Huaihuarani, excepto que la capa de tefra, cuando es visible, se encuentra justo encima del estrato ocupacional, lo que evidenciaría cierta resiliencia de la ocupación hasta una fecha cercana al 1600 dC (Figura 7).

Figura 7. Tefracronología (Federico González).

Chajpa-Ancopachane también se distingue de Huaihuarani por su corpus cerámico, el cual se compone de los mismos estilos prehispánicos tardíos, pero reúne una proporción excepcional de fragmentos de estilos incaicos. En los 17 sondeos, se registró un 60% de fragmentos incaicos (entre la cerámica de estilo decorativo identificada), la misma proporción que hemos observado en la revisión de las colecciones del Museo San Miguel de Azapa (Tabla Suplementaria 2).

En la arquitectura, como en Huaihuarani, el componente incaico corresponde a una plaza apartada del asentamiento, sobre la cumbre de una loma. Sin embargo, aquí ninguna estructura exhibe el sello incaico arquetípico; quizás el patrón cuadrangular de la plaza sea una herencia incaica, pero el origen prehispánico de los recintos cuadrangulares asociados es dudoso. Posiblemente, los tres recintos circulares, cuya factura es distinta a las viviendas vernáculas (por la elevación y mampostería de sus muros), constituyen la impronta imperial más clara del sitio, análoga a las colcas de la laguna de Paca o de San Pedro de Raqchi, entre otras (D'Altroy y Hastorf Reference D'Altroy and Hastorf1984). La presencia, cerca de la plaza, de cistas y una chullpa evidencia que la loma de Chajpa formaba un sector especial del asentamiento, el cual, a diferencia del espacio incaico de Huaihuarani, poseía una directa intervisibilidad con el asentamiento habitacional a sus pies.

Por sus características, Chajpa-Ancopachane fue probablemente un asentamiento intrusivo en el valle, el cual poseía un vínculo estrecho con el sistema imperial, sin exhibir del todo la arquitectura de un típico centro de poder incaico. Reúne, no obstante, las características potenciales de una colonia mitima del archipiélago carangas bajo el control imperial: poseía un emplazamiento de fondo de valle que no corresponde al patrón locacional de los grandes poblados de la región, además de una arquitectura habitacional con conjuntos con patio compartido y recintos cuadrangulares que son formas exógenas. Estaba implantado en pleno terruño de producción de maíz y contaba con una proporción significativa de estructuras de almacenamiento, junto con ser el principal beneficiario del sistema hidráulico de trasvases que permitieron el acondicionamiento agrícola de la quebrada seca de Laguane. Finalmente, ocupaba una situación nodal en la red vial del Horizonte tardío, tanto a escala del Valle de Belén, como a escala regional. Por lo mismo, quizás tenía un acceso privilegiado a la cultura material incaica, a pesar de carecer de arquitectura de claro sello incaico.

Discusión

Maíz y Producción de Localidad Imperial

Los datos arqueológicos, geográficos y etnohistóricos evidencian que el acondicionamiento de un paisaje agrícola de producción de maíz constituyó la principal motivación imperial en el Valle de Belén. En todo el Tawantinsuyu, el maíz era fundamental para la economía política y “considerable esfuerzo, tanto tecnológico como mágico, dedicaban el Estado y sus distintos agentes a asegurar su propagación y cosecha” (Murra Reference Murra and Murra2012b:111; ver también MacCormack [Reference MacCormack2016] y Wachtel [Reference Wachtel and Murra2012]). En los Altos de Arica, su producción constituía un doble desafío: primero, superar las condiciones bioclimáticas críticas del desierto marginal de altura y, segundo, acondicionar un paisaje imperial en un contexto social con alto grado de plurietnicidad. En este sentido, los vestigios arqueológicos de la ocupación incaica de Belén dejan en claro la magnitud de la inversión imperial, no solamente en infraestructura, sino también en dispositivos ceremoniales destinados a la construcción de un paisaje de legitimación de la economía política imperial.

A partir de los datos arqueológicos combinados con los fechados absolutos y relativos, es posible vislumbrar cierta secuencia en el proceso de ordenamiento territorial imperial del valle (Figuras 7 y 8). Primero, se implantó un dispositivo ceremonial en el mayor centro poblado, con el propósito de construir (o apropiarse de) un santuario (en Huaihuarani). Luego, se reestructuró la producción agrícola, mediante el desarrollo de la ingeniería hidráulica en el valle y la instalación de una arquitectura ceremonial para el ritual agrícola (en Incahullo). Por último, se estableció un asentamiento intrusivo, quizás un grupo mitima posiblemente asociado al archipiélago vertical carangas (en Chajpa-Ancopachane).

Figura 8. Fechados radiométricos (Cristina Tejedor, Thibault Saintenoy y Federico González).

El caso de Huaihuarani, el principal centro poblado de origen preincaico, es elocuente de esta “producción de localidad” imperial (Appadurai Reference Appadurai2005:257). Los análisis del espacio construido y del medio doméstico evidencian que la intervención imperial se centró en la “santuarización” del sitio en torno a la figura del peñón, sin intromisión mayor en los espacios residenciales. Asimismo, a diferencia de las teorías que enfatizan el control primordialmente social del imperialismo incaico (Parssinen Reference Parssinen and Shimada2015; Ramírez Reference Ramírez2005), Huaihuarani representa un ejemplo de control más bien territorial, pues, en este caso, instalar la hegemonía imperial en la región requería entablar relaciones diplomáticas también con los actores no humanos. En el contexto de la ontología analógica andina caracterizada por la correspondencia del orden social con el orden del mundo, el Inca actuaba como mediador político para garantizar el equilibrio cosmológico entre los existentes, incluidos los sitios sagrados de cada localidad (de la Cadena Reference de la Cadena2015; Descola Reference Descola2005). Aquí, cabe recordar la existencia de un centenar de estructuras funerarias en torno a la plaza que, pese a su arquitectura expeditiva, constituyen el único contexto con cerámica incaica policroma en casi todo el sitio. La presencia de dichas estructuras evidencia que la producción de localidad incaica en Huaihuarani, mediante la construcción de un paisaje imperial asociado a un imaginario geográfico de raigambre local, otorgó una función funeraria al sitio, posiblemente relacionada con alguna refundación del régimen de ancestralidad (Debarbieux Reference Debarbieux2015; Urton Reference Urton2017).

Incahullo constituye otro caso de implementación de dispositivo ceremonial relacionado con el reordenamiento territorial imperial. Este alude a la complejidad de la tecnología agrícola, cuya ingeniería no se limitó al aterrazamiento e implementación de soluciones hidráulicas, sino también a la implantación de un dispositivo ceremonial destinado a la legitimación de la economía política y calendario imperial. En efecto, las crónicas estipulan que, más allá de las rogativas para el buen crecimiento del cultivo, las ceremonias también podían participar del proceso de apropiación de la tierra, mediante la performance ritual de los mitos de conquista fundacional incaica (Bauer Reference Bauer1996; Murra Reference Murra and Murra2012b).

Imperialismo y Verticalidad

Acerca del archipiélago vertical, los datos más sugerentes provienen del sitio de Chajpa-Ancopachane, cuyo asentamiento de carácter intrusivo debió constituir uno de los nodos de la red vertical entre Carangas y Arica en tiempos incaicos y posteriormente. Además de su notable vinculación con el sistema imperial, el asentamiento es el único del valle con una ocupación resiliente durante la época colonial temprana, fechada por tefracronología y asociada a la introducción de una nueva tecnología cerámica caracterizada por una pasta micácea. Este dato resulta consistente con los testimonios etnohistóricos de resiliencia de la institución social mitima, cuyos colonos desempeñaban papeles claves en las redes socioeconómicas de explotación colonial (Duviols Reference Duviols2008; Mumford Reference Mumford2012); hace también eco a la información arqueológica respecto a la frecuente ocupación colonial temprana de los asentamientos incaicos del Colesuyu (Rice Reference Rice2012; Urbina y Uribe Reference Urbina and Uribe2017; Wernke Reference Wernke2013).

Respecto de los depósitos del Inca en Tocoroma, sabemos que pasaron al control del encomendero de Chuquicota de la provincia de los Carangas y que los carangas podían abastecerse de maíz ahí, bajo condición de asegurar el transporte de una proporción del mismo (350 fanegas, o sea unas 10 toneladas) a los centros coloniales de Sucre y Potosí (Rostworowski Reference Rostworowski1984). Sin embargo, visto el potencial productivo del terruño beleneño (con un ciclo de cultivo de maíz limitado a una cosecha cada siete años), es de considerar que los depósitos de Tocoroma podrían haber concentrado la producción de una región mayor. Según el modelo de verticalidad escalonada, esta producción provendría de las otras islas del archipiélago carangas (Durston e Hidalgo Reference Durston and Hidalgo1997).

Los primeros censos de la época colonial registran unas 30.000 personas adscritas a la provincia de los Carangas y una población tres veces inferior en el corregimiento de Arica (Cook Reference Cook1975). Esta información contrasta fuertemente con los datos arqueológicos sobre patrones de asentamiento en la época prehispánica tardía. El espacio carangas del altiplano era de baja densidad poblacional: aparte de los pucaras no habitacionales, los chullperíos y las parcelas de cultivo de quínoa, los grandes poblados eran escasos (Michel Reference Michel2000; Villanueva Reference Villanueva2015). En términos de aglomeraciones habitacionales, ningún asentamiento del altiplano es comparable con los de precordillera, cuya región concentraba una notable densidad poblacional, incluso comparada con los valles costeros (Saintenoy et al. Reference Saintenoy, Ajata, Romero and Sepulveda2017). Es posible plantear, por tanto, que la verticalidad carangas difería del clásico Caso Dos de Murra (Reference Murra and Murra2012a) que contemplaba núcleos residenciales principales sólo en el altiplano. En la transecta occidental andina del 18° S, la precordillera podría haber constituido el principal polo de poblamiento, mientras que el altiplano cobijaba los principales referentes geosimbólicos y escenarios rituales de la identidad carangas, como los pucaras, chullperíos y volcanes (Gisbert Reference Gisbert1994). Así, el archipiélago carangas formaba un complejo territorio “multisituado” —es decir, una “formación socioespacial discontinua cuya territorialidad se fundamentaba en la composición funcional de distintos lugares” (Giraut Reference Giraut2013:293)— caracterizado por una gran intensidad de movilidades entre el altiplano y el Pacífico, con un alto grado de coexistencia multiétnica, o bien de versatilidad pluriétnica (Amselle Reference Amselle2009). En ese sentido, la disparidad entre censos de Carangas y Arica se entiende porque seguramente una proporción importante de carangas, adscritos administrativamente al altiplano, residía de forma más o menos estable en los altos y valles de Arica (Bouysse-Cassagne y Chacama Reference Bouysse-Cassagne and Chacama2012).

El caso de Belén evidencia una significativa intervención imperial para el acondicionamiento de un paisaje de producción de maíz en una isla del archipiélago carangas. Mediante la ingeniería agrícola, su mediación cosmopolítica con los huacas locales y su diplomacia multicultural con los grupos locales, el Inca resultó no solamente un productor de localidad, sino también un facilitador de verticalidad. Salvo atisbos, todavía desconocemos el grado de formalización de la red archipielágica carangas en tiempos preincaicos, pero lo cierto es que el ordenamiento territorial reticular imperial se habría basado en el desarrollo de las redes sociopolíticas con los curacas carangas, quienes podrían haber actuado como elites intermedias (quizás de forma análoga a los Incas de privilegio del Cusco) en el complejo escenario sociopolítico del Colesuyu. Es sin duda también por este motivo que colectivos de pastores aimaras, originarios de entidades políticas no estatales y poco centralizadas del altiplano carangas, se involucraron en el proyecto imperialista, convirtiéndose en los principales agentes de la integración vertical entre Arica y Carangas.

Conclusión

Mediante un abordaje multiescalar con énfasis en una zona central de la transecta del 18° S entre Carangas y Arica, se efectuó un examen arqueológico de la relación entre verticalidad e imperialismo incaico en los Altos de Arica. A partir de varias líneas de evidencia, se ha identificado un conjunto de datos arqueológicos que destacan el protagonismo del Tawantinsuyu en la formalización socioterritorial de una red vertical de integración imperial, relacionada con el archipiélago carangas entre el Altiplano y el Pacífico.

Más allá de confirmar el control directo en los Altos de Arica mediante la implementación de infraestructuras imperiales, el análisis detallado de tres asentamientos asociados al proceso de reordenamiento territorial del Valle de Belén durante el Horizonte tardío ha permitido identificar mecanismos de aculturación y hegemonía imperial, desde los escenarios locales de los “encuentros coloniales” (Wernke Reference Wernke2013:4). En Belén como en muchas partes del Tawantinsuyu, la producción de localidad imperial consistió en el acondicionamiento de espacios construidos y paisajes de dominación sociopolítica y mediación cosmopolítica (Acuto Reference Acuto2012; Inomata y Coben Reference Inomata, Coben, Inomata and Coben2006). En este sentido, el reordenamiento imperial del Valle de Belén difirió significativamente del asentamiento incaico asociado al vecino tambo de Zapahuira (Santoro y Uribe Reference Santoro, Uribe, Mujica and Covey2018). Mientras que este último tuvo un carácter intrusivo y una función principalmente logística relacionada con la situación nodal del tambo en la red vial, la intromisión imperial en Belén significó un impacto directo sobre el poblamiento regional al involucrar la agencia de poblaciones tanto locales como exógenas en la formación de un nuevo paisaje social relacionado con el establecimiento de un lugar central en el contexto de la verticalidad imperial.

Considerando la densidad del patrón de asentamiento imperial entre Carangas y Arica, así como en otras transectas de regiones vecinas como Moquegua, Tacna y Tarapacá, quizás se debería evaluar que el archipiélago vertical pudo haber constituido un “modelo territorial” en el Colesuyu (Lussault Reference Lussault, Lévy and Lussault2003:917). De ser así, se distinguiría de los huamani de los Andes Centrales por ser un modelo de regionalización fundado sobre “principios de complementariedad” (más que de homogeneidad), cuyas dinámicas de formación socioterritorial debieron estar estrechamente relacionadas con el juego de actores entre distintos colectivos no estatales étnicamente diferenciados (Giraut Reference Giraut and Staszak2017:85). Lamentablemente, la pesquisa, en los heterogéneos registros arqueológicos del Colesuyu, de dichos juegos de actores no estatales y sus dinámicas de integración y segmentación socioterritorial, tales como las versátiles mezclas, imbricaciones y segregaciones socioespaciales descritas en las fuentes etnohistóricas y etnográficas acerca de los archipiélagos (Platt Reference Platt1975, Reference Platt2010; Salomon Reference Salomon, Masuda, Shimada and Morris1985), aún constituye un reto difícil de desentrañar desde el punto de vista de la cultura material.

Agradecimientos

Los datos presentados han sido producidos en el marco de la Mission Archéologique Arica-Belén (MEAE), con cofinanciamientos del programa Horizon 2020 de la Comisión Europea Marie Sklodowska-Curie (Grant Agreement N.° 800617) y del proyecto Fondecyt 11121665 (CONICYT). Las operaciones arqueológicas contaron con las autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, con el apoyo de la Junta de Vecinos de Belén y la Asociación Chacha Warmi. Los análisis y la elaboración del manuscrito contaron con la asesoría de Thérèse Bouysse-Cassagne, Marta Crespo, César González, Erwan Duffait y Mariusz Ziolkowski.

Declaración de Disponibilidad de Datos

El conjunto de datos arqueológicos y geoespaciales presentados en este artículo se encuentran disponibles en bases de datos, las cuales pueden ser solicitadas al autor de contacto para motivos de investigación científica o gestión del patrimonio cultural.

Material Suplementario

Para acceder a los materiales suplementarios que acompañan al artículo visitar: https://doi.org/10.1017/laq.2019.22

Tabla supplementaria 1

Descripción Cuantitativa del Espacio Construido en Huaihuarani, Chajpa-Ancopachane e Incahullo.

Tabla supplementaria 2

Proporciones de Estilos de Cerámica Decorada en Huaihuarani, Chajpa-Ancopachane e Incahullo.