Göttersöhne begegnen in der antiken Mythologie auf Schritt und Tritt. Das Spiel der Begegnung zwischen der göttlichen und der menschlichen Sphäre ist Gegenstand aller großen Mythen und Epen und damit ein beachtlicher Teil der kulturellen Enzyklopädie der hellenistisch-römischen Welt. Zur Selbstdarstellung antiker Herrscherhäuser gehörte wesentlich die göttliche Abstammung.Footnote 1 Die julisch-claudischen Kaiser führten die Abstammung des römischen Volkes und insbesondere ihres eigenen Geschlechts auf gleich zwei Götter zurück: auf Aphrodite/Venus als Mutter des römischen Stammvaters Aeneas und auf Mars als Vater des ersten römischen Königs Romulus und seines Zwillingsbruders Remus. In der überwiegend von Mündlichkeit geprägten Kultur der hellenistisch-reichsrömischen Epoche war dabei der exakte Nachweis des Stammbaumes weniger wichtig als die Legitimierung von Herrschaftsansprüchen durch die veranschaulichende Einbindung in das mythologisch geprägte Weltbild der breiten Bevölkerungsschichten.

In jüngerer Zeit haben mehrere Exegeten die lukanische Vorgeschichte, insbesondere Lk 2.1–20, als absichtsvolle Umdeutung des politischen Herrschaftsanspruchs der römischen Kaiser verstanden.Footnote 2 Der vorliegende Beitrag will zeigen, wie die Ankündigung der Geburt Jesu an Maria (Lk 1.26–38) in diesem Kontext als eine Erzählung gelesen werden kann, in der wichtige Konstruktionselemente der römischen Gründungsmythen christologisch gedeutet werden. Dazu werden anhand der literarischen und materialen Quellen im Mythos der Empfängnis der Zwillinge Romulus und Remus durch Rhea Silvia diejenigen Elemente identifiziert, die mit einiger Wahrscheinlichkeit zur kulturellen Enzyklopädie der späthellenistisch-frühreichsrömischen Epoche gezählt werden können. Die Ergebnisse werden auf ihren Beitrag zur Herrschaftsstilisierung vor allem der julisch-claudischen und der flavischen Herrscher hin befragt. Vor diesem Hintergrund soll schließlich Lk 1.26–38 als anschauliche Kontrasterzählung zum römischen Herrschaftsanspruch verstanden werden.

1. Rhea Silvia in späthellenistisch-frühreichsrömischer Zeit

1.1 Literarische Quellen

In der literarischen Überlieferung der Empfängnis von Romulus und Remus können eine mythologische, eine rationalisierte und eine epische Erzähltradition unterschieden werden.Footnote 3 Die mythologische Tradition kann als Teil der Gründungsmythen Roms bis ins 3. Jh. v. Chr., zu Fabius Pictor, zurückverfolgt werden. Er greift seinerseits in seiner Mythensammlung wahrscheinlich auf ältere Quellen zurück;Footnote 4 seine Version der Erzählung ist in der Origo gentis Romanae zitiert:

Fabius Pictor im ersten Buch und Vennonius dagegen berichten, dass die Jungfrau gemäß dem Brauch hinausgegangen war, um Wasser zum Gebrauch bei den Riten zu holen, aus der Quelle, die im heiligen Hain des Mars lag. Als plötzlich Regen und Donner kam und ihre Begleiterinnen sich zerstreut hatten, wurde sie von Mars vergewaltigt und [dadurch] tief verstört, aber alsbald wieder hergestellt durch den Trost des Gottes, der ihr seinen Namen nannte und versicherte, dass aus ihr Nachkommen geboren würden, die ihres Vaters würdig seien.Footnote 5

Der für griechisch sprechende Adressaten schreibende Fabius Pictor ist ein wichtiges Indiz dafür, dass der Topos von der Begegnung zwischen Mars mit Rhea Silvia auch im östlichen römischen Reich bekannt gewesen sein kann.Footnote 6 Die Grundelemente des Mythos werden bereits hier fassbar: Vergewaltigung einer – als Jungfrau qualifizierten – Vestalin durch den Gott Mars, in dessen heiligem Hain; Tröstung der Frau mit der Verheißung einer großen, quasi-göttlichen Zukunft für die empfangenen Kinder. In der zweiten Hälfte des 2. Jh. n. Chr. findet sich mit Plutarch und Cassius Dio die Überlieferung bei zwei Autoren, die als Traditionsspeicher gelesen werden können, wobei Cassius DioFootnote 7 lediglich eine Version der Begegnung bringt, während Plutarch verschiedene Überlieferungen bezeugt.

In augusteischer Zeit berichtet Titus Livius, allerdings rationalisierend, großenteils die mythische Überlieferung:Footnote 8 Der Schwiegervater Amulius habe Rhea Silvia gezwungen, Vestalin zu werden, um die Geburt von Thronerben für seinen Bruder Numitor zu verhindern. Der Bericht von der Empfängnis der Zwillinge ist neutral gehalten, formuliert aber zwischen den Zeilen deutliche Zweifel an der Vaterschaft des Mars.Footnote 9 Gleichwohl verzichtet Livius bei seiner historisierenden Erklärung von der wunderbaren Errettung der Zwillinge nicht auf das Wort von der göttlichen Fügung (fors quaedam divinitus).Footnote 10 Eine rationalisierte Fassung der Erzählung bringen auch Dionysius Halicarnasseus (ca. 60–8 v. Chr.), ferner die in der origo gentis Romanae berichteten Versionen des Marcus Octavius und des Licinius Macer (wohl 2./1. Jh. v. Chr.).Footnote 11 Dionysius teilt seinen Bericht in eine Aufzählung der ihm sicher scheinenden Fakten und deren Interpretation. In seiner Version wird Rhea Silvia im Hain des Mars vergewaltigt, aber es ist unklar, ob von Mars oder von einem Menschen. Die traditionell-mythologische Version ist nach seinem Zeugnis weiter verbreitet.Footnote 12

Die epische Fassung der Erzählung geht vermutlich auf EnniusFootnote 13 zurück und wird in augusteischer Zeit von Ovid aufgegriffen. Sie hält die göttliche Beteiligung an der Empfängnis fest, setzt aber andere Akzente bei der Beschreibung Rhea Silvias. Dass die Ovidische Version im religiösen Traditionsspeicher der Fasten erscheint, bietet einen Anhaltspunkt für ihre Verbreitung im späten 1. Jh. v. und im 1. Jh. n. Chr., wie sie indirekt auch von den Vertretern der rationalisierenden Tradition bestätigt wird.Footnote 14 Die Vermutung wird durch die archäologischen Funde erhärtet, die bis auf wenige Ausnahmen ein Bildprogramm aufweisen, das der Ovidischen Fassung ähnelt,Footnote 15 so dass ein Ursprung in einer gemeinsamen früheren Tradition – möglicherweise Ennius – naheliegt.Footnote 16 Ein vertiefender Blick auf die Darstellung der Szene bei Ovid scheint vor dem Hintergrund dieses Befundes angemessen:

In der Version, die Ovid der Erklärung des Monatsnamens Mars beifügt, ist Rhea Silvia in Schlaf gefallen und empfängt währenddessen – auch hier ohne willentliche Zustimmung – die Zwillinge. Gleichzeitig sind gewaltsame Elemente aus der Erzählung gestrichen: Mars erscheint unbewaffnet und in gewisser Weise wehrlos gegen den Charme der römischen Priesterin, die ihn „empfängt“ (cepit). Bevor die künftige Stammutter Roms einschlummert, öffnet sie noch ihr Gewand und ordnet ihr zerzaustes Haar. Von diesem der erotischen Konnotation nicht entbehrenden Anblick lässt sich der Gott betören.Footnote 17 Als Rhea Silvia erwacht, hat sie die Zwillinge empfangen, bemerkt es aber noch nicht. Ovid lässt sie ihren Traum erzählen, der das Geschehene deutet und einen prophetischen Blick auf die Zukunft wirft. Der Leser weiß bereits die Antwort auf die Frage, die Rhea Silvia sich dabei selbst nach Traum oder Wirklichkeit stellt. Die Formulierung der Frage und der Inhalt des Deutungstraumes zeichnen aber auch die Vestalin selbst im Wissen um die Bedeutung des Geschehens. Die „Feuer Iliums“ weisen auf den Vestalinnendienst am heiligen Feuer hin, das Aeneas in die Stadt gebracht hatte. Gleichzeitig wird damit eine Verbindung zwischen der göttlichen Stammutter der Julier Aphrodite/Venus als Mutter des Aeneas und dem göttlichen Stammvater Mars angedeutet. Damit ist auch auf die Ausgangssituation der aktuellen Erzählung: Einsetzen des Venus-Kultes als Folge der göttlich gefügten Ankunft des Venus-Sohnes Aeneas in Latium hingewiesen, was das divine Element der Handlung unterstreicht. Das Herunterfallen der wollenen Kopfbinde als spezifischer Tracht der Vestalin markiert den Verlust der Jungfräulichkeit und die Empfängnis. Bemerkenswert ist die explizite Verbindung zwischen beiden Zuständen durch das Wachsen der beiden Palmen direkt an der Stelle (inde), an der die Binde zu Boden gefallen ist. Die größere der beiden Palmen macht den Herrschaftsanspruch des Romulus (und davon abgeleitet den des römischen Volkes) über den ganzen Erdkreis anschaulich. Die Rettung der Zwillinge wird den Mars zugeordneten Tieren Specht und Wölfin und damit letztlich der Gunst des Gottes zugeschrieben.Footnote 18 Zusammenfassend lässt sich festhalten:

Die Rolle Rhea Silvias bei der Empfängnis der Zwillinge lässt im Vergleich zu früheren Versionen mehr Eigenständigkeit erkennen (weniger Gewalt; Vorbereitung der auf Mars ausgeübten Anziehung);

Mit der Zeugung der Zwillinge durch Mars ist unmittelbar der Herrschaftsanspruch des römischen Volkes über den Erdkreis verbunden.Footnote 19 Die Legitimierung dieses Anspruchs drückt sich zudem im göttlichen Schutz aus, unter dem die Zwillinge stehen, so dass sie die Aggression ihres Onkels überleben.Footnote 20

Deutlich ist auch auf das Zusammenwirken der julischen Stammutter und des römischen Stammvaters für Schutz und Prosperität des Reiches hingewiesen. Der römische Herrschaftsanspruch ist zweifach göttlich legitimiert.

Die Belege bei Fabius Pictor und bei dem zwar in Rom, aber griechisch schreibenden Historiographen Dionysius Halicarnasseus sowie bei Plutarch und Cassius Dio stärken die Vermutung, dass der Topos von der göttlich gewirkten Empfängnis des Zwillingspaares Romulus und Remus in den Grundlinien der breiten Bevölkerung auch im östlichen Mittelmeerraum bekannt gewesen ist.

1.2 Herkunfts- und Herrschaftsanspruch in der materialen Kultur der frühen Kaiserzeit

Neben den literarischen Zeugnissen über Rhea Silvia hat die Erzählung von der göttlichen Empfängnis des Romulus Eingang in die materiale Kultur gefunden. Das früheste greifbare Zeugnis für die Darstellung von Rhea Silvia und – möglicherweise – Mars im Rahmen einer Zusammenschau des Romulus-und-Remus-Mythos findet sich eingraviert auf der Rückseite eines Spiegels, der in die Mitte des 4. Jh. v. Chr. datiert wird.Footnote 21 Ein deutlich gestiegenes Aufkommen an Funden zeichnet sich ab dem 1. Jh. v. Chr. ab. Einen Einschnitt in der Art der Darstellung bildet die Herrschaft des Augustus, der Rhea Silvia und Mars in sein politisch genutztes Bildprogramm einfügt.Footnote 22

In der späten Republik suchten einflussreiche römische Familien ihre Position durch die Demonstration ihrer göttlichen Abstammung zu festigen.Footnote 23 So sind die materialen Zeugnisse zur Begegnung von Mars und Rhea Silvia hier vor allem auf Schmuckgegenständen der Oberschicht zu finden. Der dargestellte Typus trägt sich in den wesentlichen Punkten vom 1. Jh. v. Chr. bis ins 2. Jh. n. Chr. durch:Footnote 24 Ein bis auf Speer, Schild und Helm unbekleideter Krieger schwebt von links oben auf eine liegende Frauengestalt herab, die ebenfalls großenteils unbekleidet ist. Bis auf eine AusnahmeFootnote 25 hält die schlafend dargestellte Frau dabei den linken Arm angewinkelt hinter den Kopf, ein Detail, das dem üblichen Darstellungstypus Ariadnes auf Naxos entspricht und unter der gegebenen erotischen Konnotation als Zeichen des fehlenden Widerstands interpretiert wird.Footnote 26 Bereits hier zeigt sich die Nutzung der Begegnungsszene als Symbol der göttlichen Abstammung der Römer und einzelner seiner Würdenträger (s. Abb. 1).

Abb. 1. Münze RIC Antoninus Pius 99; Aureus, Rom, um 140 n. Chr.; recto: Antoninus Pius; verso: Darstellung der Begegnung zwischen Mars und Rhea Silvia. © American Numismatic Society coin no. 1967.153.152

In augusteischer Zeit ist eine zunehmende Vereinheitlichung von Darstellungstypen im Dienst eines politisch genutzten, feststehenden Bildprogramms zu beobachten.Footnote 27 Erstmals in der römischen Geschichte ist hier die absichtsvolle Nutzung und reichsweite Verbreitung bestimmter Darstellungstypen im Dienst der Herrschaftslegitimation greifbar. Die neue Staatsordnung und die Herbeiführung eines neuen saeculum aureum gehören ebenso zu augusteischer Selbstdarstellung wie die Wiederherstellung des mos maiorum. Der Herrscher stilisiert und präsentiert sich als Nachkomme von Aeneas und Romulus,Footnote 28 die er als Vorbilder der virtus und der pietas nutzt, und damit als direkter Nachfahre der Götter Venus/Aphrodite und Mars.Footnote 29 Darstellungen von Mars, Aeneas und Romulus gehören an prominenter Stelle zur augusteischen Herrschaftsstilisierung, wie es im Bildprogramm von öffentlichen Bauwerken wie dem Augustus-Forum und der Ara pacis sichtbar wird. Neben dem Typus des Romulus tropaeophorus und der Flucht des Aeneas findet auch die Begegnung zwischen Mars und Rhea Silvia Eingang in den Kanon der Gründungsbilder Roms.

In jüngerer Zeit hat Alexandra Dardenay vermutet, dass sich eine Darstellung der Begegnung auch auf der Ara Pacis befunden hat. Maßgeblich für diese Auffassung ist die Infragestellung der klassischen Rekonstruktion eines nur spärlich erhaltenen Reliefs an der Ara Pacis als Darstellung der lupa Romana: Beim Vergleich der Motive auf der aus dem 2./3. Jh. stammenden Ara Casali mit den Reliefs der Ara Pacis und mit früheren ikonographischen Zeugnissen kommt Dardenay zu der plausibel begründeten Auffassung, der Künstler der Ara Casali habe sich an der Ara Pacis orientiert. Die Darstellung der die Zwillinge auf den Knien haltenden Rhea Silvia habe im Rahmen der geläufigen Rhea Silvia-Typen kein Vorbild, sei jedoch der Frauendarstellung auf dem sog. Tellus-Relief der Ara Pacis sehr ähnlich.Footnote 30 Das üblicherweise als lupa Romana-Darstellung rekonstruierte Relief gebe in seinen erhaltenen Teilen keinen Anhaltspunkt für die üblichen Elemente dieses Typus (Wölfin, Zwillinge, Pflanzen etc.); auch der links auf dem Relief vermutete Gott Mars wäre in Verbindung mit diesem Darstellungstyp nach heutigem Sachstand einmalig.Footnote 31 Zu einer Mars-und-Rhea-Silvia-Darstellung des geläufigen Typus passen nach der Argumentation Dardenays dagegen alle erhaltenen Teile des Reliefs.Footnote 32 Gleichzeitig entspricht auch die erhaltene Darstellung auf der Ara Casali diesem Typus, die dann – was triftig scheint – nicht nur bei einem ihrer Motive auf die Ara Pacis zurückginge.Footnote 33 Zudem füge sich diese Szene, die direkt auf den Gott Mars als Stammvater der Römer verweist, besser in das julisch-claudische Bildprogramm ein als die Darstellung der Zwillinge.Footnote 34 Ungeachtet der Schwierigkeit, dass auch bei der Rekonstruktion des Reliefs durch Dardenay die komplett verlorene Mitte der Darstellung nur vermutet werden kann, sind die Gründe für ihre Auffassung – motivische (Un-)ähnlichkeit, Rekonstruktionsmöglichkeit als Mars-und-Rhea-Silvia-Darstellung, Passung mit der augusteischen Bildpolitik, Orientierung an der Ara Pacis für mehrere Reliefs der Ara Casali – insgesamt triftig. Dem folgend kann davon ausgegangen werden, dass die Darstellung der Begegnung von Mars und Rhea Silvia ein zentraler Bestandteil der politischen Ikonographie in augusteischer Zeit gewesen ist.Footnote 35 Die Bedeutung der Abstammung von Mars zeigt sich auch in der Anlage des von Augustus bei der Schlacht von Philippi versprochenen und 2 v. Chr. eingeweihten Tempels des Mars Ultor, der das römische Augustusforum beherrscht.

Ein weiteres Indiz für das Interesse des 1. Jh. n. Chr. an der Darstellung der Szene ist die aus dieser Zeit datierende Punktierung des Mars-und-Rhea-Silvia-Teils auf dem Fries eines Columbariums auf dem Esquilin-Hügel. Die punktierte Darstellung zeigt – zusammen mit einem in Vienne aufgefundenen und wohl in die 1. Hälfte des 1. Jh. v. Chr. zu datierenden IntaglioFootnote 36 – als einzige Ausnahme vom epischen Darstellungstypus eine wache, sitzende Rhea Silvia, die kein Anzeichen von Zustimmung gegenüber den Absichten des Gottes erkennen lässt.Footnote 37 Da im 1. Jh. n. Chr. das vorher in Privatbesitz befindliche Grundstück mit der Nekropole den kaiserlichen Besitzungen auf dem Esquilin zugeschlagen wurde, könnte die beabsichtigte Umgestaltung des Frieses damit in Verbindung gestanden haben.Footnote 38 Was in jedem Fall aus der klar auf die Szene Mars–Rhea Silvia begrenzte Punktierung geschlossen werden kann, ist, dass der ursprüngliche statische Darstellungstyp offenbar im 1. Jh. n. Chr. nicht mehr als angemessen empfunden wurde. Möglicherweise wollte man die zuvor der Verherrlichung einer gens gewidmete Darstellung nach dem Besitzerwechsel des Columbariums der weiter verbreiteten Darstellung Rhea Silvias angleichen.Footnote 39 Um diese Vermutung widerspruchsfrei belegen zu können, bedürfte es allerdings weiterer Hinweise in den Quellen auf die neue Gestalt des Frieses.

Auf dem Münzbestand aus augusteischer Zeit ist keine Darstellung der Begegnung von Mars und Rhea Silvia belegt. Verhältnismäßig viele Münzen bilden aber, zusammen mit einer Kaiserdarstellung auf der Vorderseite der Münze, verso den Kriegsgott ab und suggerieren so die besondere Verbindung zwischen Kaiser und Gott, die auch Assoziationen auf die Geburtserzählung des römischen Stammvaters Romulus geweckt haben dürfte. Unter den Darstellungen findet sich auch der mit dem Rhea Silvia-Motiv kompatible Typus des – teilweise ganz unbewaffneten – Mars ohne Rüstung, der nach dem Zeugnis der Fasti in augusteischer Zeit mit der Begegnungsszene verknüpft war.Footnote 40 In flavischer Zeit erscheint als für die Kaiserzeit neuer Darstellungstypus die die Zwillinge säugende Wölfin, teilweise zusammen mit einem Boot, das als Anklang an die Aussetzung der Zwillinge gedeutet werden kann.Footnote 41 Insofern ist auch material eine weite Verbreitung der Ursprungserzählung über die Zwillinge bezeugt. Unter Antoninus Pius ist auch die an sich schwer zu prägende Begegnung zwischen Mars und Rhea Silvia erstmals auf einer Münze dargestellt.Footnote 42

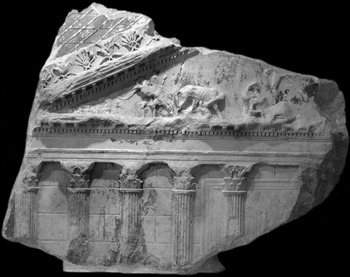

In julisch-claudischer Zeit sind in der Architektur wenig neue Darstellungen innerhalb des von Augustus initiierten Bildprogramms bekannt. Dies könnte als Zeichen für eine andere Akzentsetzung durch die nachfolgenden Herrscher gedeutet werden. Dagegen sprechen aber Funde, die belegen, dass sich die weiteren Abkömmlinge der Dynastie bewusst in der Nachfolge des Augustus präsentierten. Zentral in diesem Zusammenhang ist die Errichtung des Tempels des Divus Augustus in Rom (37 n. Chr.), auf dessen Fries sich eine Darstellung des Mars, nach links schreitend und Speer und – möglicherweise – eine Trophäe haltend, befindet.Footnote 43 Auf dem in Budapest gezeigten sog. Relief la tensa, das in die Regierungszeit des Claudius oder des Caligula datiert werden kann und möglicherweise aus Rom stammt,Footnote 44 ist beim Begräbniszug des Augustus unter den gezeigten Bildern seiner Vorfahren auch eine Darstellung des Romulus zu sehen.Footnote 45 Die Tatsache, dass Funde aus dem von Augustus bekannten Bildprogramm auch aus der Zeit seiner Nachfolger bekannt sind, stützt die These, dass sich die julisch-claudischen Kaiser nicht absichtsvoll von der augusteischen Ikonographie getrennt, sondern sie aufgenommen und weiterverfolgt haben.Footnote 46 Ein markantes Zeugnis für die Verwendung des Bildtypus der Begegnung zwischen Mars und Rhea Silvia findet sich zum Ende der julisch-claudischen Dynastie auf einem Fresko in der Domus Aurea Neros, das heute verloren, aber anhand eines Stiches aus dem 18. Jahrhundert rekonstruierbar ist.Footnote 47 Es handelt sich auch hier um den Typus der „widerstandslosen“ Rhea Silvia mit hinter den Kopf gelegtem Arm und dem von rechts einschwebenden, bis auf die Waffen unbekleideten Mars.Footnote 48 Sollte Dardenay mit ihrer Vermutung, diese Szene sei auch auf der Ara Pacis dargestellt und typbildend gewesen, im Recht sein, gewänne auch ihr Gedanke an die Ara Pacis als Vorlage für das Fresko in der Domus Aurea an Plausibilität.Footnote 49 In jedem Fall zeigt die Verwendung des Motivs in dem nach dem Brand Roms (64 n. Chr.) neu errichteten Palast, dass die Begegnung von Mars und Rhea Silvia weiterhin im Bilderkanon der römischen Herrscher etabliert war und zur Herrschaftslegitimation der neu begründeten Dynastie genutzt wurde.Footnote 50 Zwei weitere Zeugnisse für die Darstellung finden sich in Pompeji (t.a.q. also 79 n. Chr.): Im Haus des M. Fabius Secundus ist Rhea Silvia schlafend und liegend, aber bekleidet und ohne den nach hinten gebogenen Arm dargestellt abgebildet. Mars erscheint in voller Rüstung.Footnote 51 Auf den Anklang an den fehlenden Widerstand Rhea Silvias bei der Empfängnis der Zwillinge ist also hier verzichtet worden. Eine weitere Darstellung im Nymphäum der Thermen an der Porta Marina zeigt Mars von links einschwebend, gemäß dem verbreiteten Typus der Begegnung zwischen Mars und Rhea Silvia. Die Frauengestalt ist jedoch so verderbt, dass eine Identifizierung mit Rhea Silvia nur vermutet werden kann.Footnote 52 Bemerkenswert ist darüber hinaus die Darstellung auf dem sog. Lateranthermen-Relief, das wahrscheinlich die Fassade des von Kaiser Domitian errichteten Templum Gentis Flaviae zeigt.Footnote 53 Dies ist ein deutlicher Hinweis, dass die Darstellung der Szene – zusammen mit der im linken Teil des Frieses zu sehenden lupa Romana – unter den Flaviern nicht nur weiterverfolgt, sondern bewusst aufgegriffen und ausgebaut worden ist. Es handelt sich auch hier um den Typus Rhea Silvias mit hinter den Kopf gehaltenem linken Arm. Die Gestalt des Mars ist nur teilweise erhalten; das Herabschweben auf die liegende Rhea Silvia – hier von rechts oben – und der Speer in der rechten Hand des Gottes sind gleichwohl gut zu erkennen (s. Abb. 2).

Abb. 2. Relief mit Fries des Templum Gentis Flaviae; links die die Zwillinge säugende Wölfin, rechts die Begegnung von Mars und Rhea Silvia. © Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, inv. no. 165

Im Verlauf des 2. Jh. n. Chr. ist ein Anstieg für die Verwendung des Motivs auch im privaten Bereich zu beobachten:Footnote 54 Eine diesem Trend entsprechende Darstellung aus hadrianischer Zeit ist auf dem Mosaik eines Privathauses in Ostia gefunden worden.Footnote 55 War die Verwendung im funeralen Kontext im 1. Jh. v. Chr. von der Verherrlichung der gens gekennzeichnet, entwickelte sich die Darstellungspraxis nun dahin, den einzelnen Verstorbenen in das Motiv einzutragen. Ein bekanntes Zeugnis dieser Entwicklung ist das Relief auf einem Sarkophag im römischen Palazzo Mattei (Mitte 3. Jh. n. Chr.), auf dem Rhea Silvia die Gesichtszüge und Haartracht der Verstorbenen, möglicherweise Julia Mamaeas, der Mutter Kaiser Severus Alexanders, trägt.Footnote 56 Die Darstellung von Mars und Rhea Silvia, wie sie ähnlich noch auf einem in den Vatikanischen Museen gezeigten Sarkophag vom Beginn des 3. Jh. n. Chr.Footnote 57 erhalten ist, bewahrt wesentliche Elemente der verbreiteten Darstellung: Rhea Silvias Oberkörper ist unbekleidet, sie liegt schlafend und mit nach hinten gebogenem linken Arm vor dem bis auf Helm und Speer unbekleideten Mars, der aber nicht mehr von oben herabschwebt, sondern sich gehend auf Rhea Silvia zubewegt.Footnote 58

Die Gesamtheit des materialen Befundes zeigt hinreichend die Verbreitung der Begegnungsszene als Teil des augusteischen Bildprogramms. Die wenigen Ausnahmen vom der Ovidischen Schilderung entsprechenden Darstellungstypus lassen darauf schließen, dass eine Zentrierung auf diesen Typus stattgefunden hat, möglicherweise aufgrund eines Vorbildes an einem maßgeblichen stadtrömischen Gebäude wie der Ara Pacis. Die Nachfolger des Augustus in der julisch-claudischen und flavischen Dynastie banden das augusteische Bildkonzept und seine Person selbst in ihre eigene Selbstdarstellung und Herrschaftsstilisierung ein. Für die Begegnung von Mars und Rhea Silvia ist die Verwendung in diesem Kontext sicher für die Selbstdarstellung und Herrschaftsstilisierung der Flavier nachzuweisen, hat in dieser Zeit also zum geläufigen kulturellen Hintergrund der in Rom ausgebildeten angehenden Provinzstatthalter gehört. Die Funde in Pompeji belegen den Eingang des Motivs in die römische Alltagskultur. Beides erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Motiv auch in den Osten des Reiches gelangt ist. In voraugusteischer Zeit belegt zudem eine in Ephesos aufgefundene Inschrift aus dem Jahr 48 v. Chr., auf der neben Venus/Aphrodite auch Mars als Vorfahre des Julius Caesar genannt ist,Footnote 59 dass die Abstammung der römischen Herrscher von Mars bereits früh zum Kulturwissen des östlichen Mittelmeerraums gehört hat.Footnote 60

Somit kann festgehalten werden:

Auch die materiale Kultur belegt, dass die Grundlinien der Erzählung und ihre Verbindung mit der Selbstlegitimation der Herrscher und dem Hegemonieanspruch des römischen Volkes als ganzes ab spätestens der zweiten Hälfte des 1. Jh. n. Chr. zur kulturellen Enzyklopädie der reichsrömischen Bevölkerung, auch im östlichen Mittelmeerraum, gehört haben.

Dieser Befund wird durch die Verbreitung von Darstellungen gestärkt, die zum weiteren Umfeld der Szene gehören, z.B. den Darstellungen von Mars/Ares oder der lupa Romana in Verbindung mit den regierenden Kaisern auf Münzen.

Dass die Begegnungsszene zwischen Mars und Rhea Silvia in ihrer im 1. Jh. n. Chr. geläufigen Darstellung ebenfalls dazugehörte, ist zwar nicht zu beweisen, aber angesichts der an exponierter und vorbildgebenden Stelle überlieferten materialen Zeugnisse als plausibel anzunehmen.Footnote 61

Vor diesem Hintergrund ist nun nach den Rezeptionssignalen zu fragen, die die Adressaten des Lukasevangeliums für das Verständnis der Verkündigungsszene erhalten.

2. Lk 1.26–38 als Kontrasterzählung

Bei einer ersten Bestandsaufnahme ergeben sich für Lk 1.26–38 vor dem Hintergrund der Vergleichsquellen einige Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Grundlinien: Es kommt zu einer Begegnung zwischen einem der göttlichen Sphäre zugehörigen Wesen und einer Frau, die – Rhea Silvia qua Amt, Maria durch ihre Charakterisierung in Lk 1.27 – als Jungfrau qualifiziert ist. Beide Begegnungen führen zur Empfängnis und zur Geburt von bedeutenden Söhnen. In beiden Szenen werden Verheißungen über die zukünftige Größe der Ungeborenen ausgesprochen. Die Ikonographie räumt eine gewisse Freiwilligkeit Rhea Silvias als Voraussetzung für die Verbindung mit Mars ein, wie sie – unter anderen Umständen – auch bei der Antwort Marias an den Engel (Lk 1.38) erzählt ist. Angesichts der szenischen Übereinstimmungen bietet der oben beschriebene Hintergrund um die Wende vom 1. zum 2. Jh. n. Chr. den Adressaten von Lk 1.26–38 also eine Rezeptionsfolie an. Dies ist umso bemerkenswerter, als es sich bei beiden Überlieferungen um Ursprungserzählungen handelt, die Herrschaftsansprüche eines bleibenden Gemeinwesens begründen. Vor dem Hintergrund der Romulus-Erzählung werden gleichzeitig in Lk 1.26–38 gerade die kontrastierenden Akzentsetzungen interessant, die an mehreren Stellen zu beobachten sind:

Der Ort der Begegnung: Während der Gott Rhea Silvia beim Wasserholen an einer natürlichen Quelle oder einem Flusslauf begegnet, der in fußläufiger Nähe zum römischen Kultort der Vesta liegen muss, ist der Ort der Begegnung zwischen Gabriel und Maria nur indirekt als „drinnen“ qualifiziert. Nimmt man die Schilderung bei Dion. Hal. Ant. Rom. 77,1 et al. hinzu, hat die erstgenannte Begegnung im heiligen Hain des Mars, also in einer divin hoch aufgeladenen Atmosphäre, stattgefunden. Im Gegensatz dazu steht die unbedeutende Siedlung Nazareth, am äußersten Rand des römischen Reiches, die im Kontext der lukanischen Vorgeschichte noch zusätzlich durch die vorhergehende Szene im Tempel zu Jerusalem, mit dem Priester Zacharias Hauptfigur (Lk 1.5–25) kontrastiert ist.

Die Gegenparts der Frauen – Gott und Engel: Der männliche Protagonist der Begegnungsszene mit Rhea Silvia ist der Gott Mars, während in Lk 1.26–38 der Engel Gabriel als Vermittler der Botschaft auftritt. Die Begegnung mit Gott wird dagegen als noch zukünftig geschildert (συλλήμψῃ) und geschieht in der narrativen Leerstelle zwischen Lk 1.38 und Lk 1.39.Footnote 62

Die Disposition der Frauen bei der Begegnung: In der im 1. Jh. n. Chr. verbreiteten Fassung ist Rhea Silvia bei der Begegnung mit dem Gott nicht bei wachem Bewusstsein. Impliziert die liegende Darstellung mit geöffnetem Oberkleid und nach hinten gebogenem Arm eine gewisse Disponibilität und vergleichsweise geringe Betonung der Vergewaltigung als Ursache der Empfängnis, wird diese durch die Zeichnung Rhea Silvias als Schlafende doch nicht komplett ausgeblendet. Rhea Silvia erhält im Traum eine Deutung des Geschehens, die jedoch zur Vergewaltigung durch Mars gleichzeitig oder später, in jedem Fall nicht davor liegt. Die Schilderung des Gesprächs zwischen dem Engel und Maria, das ein Nachfragen Marias und eine Erklärung durch Gabriel, schließlich eine Antwort Marias beinhaltet, ist vor diesem Hintergrund gelesen umso bemerkenswerter, als im antiken Kontext die Vergewaltigung durch einen Gott – im Gegensatz zu der durch einen Menschen – keineswegs ehrenrührig war.Footnote 63 Der von Lukas verwendete Begriff ἐπισκιάζω für die Begegnung zwischen der „Wirkmacht des Höchsten“ (δύναμις ὑψίστου) und Maria ist vor dem Hintergrund der LXX und im weiteren Kontext des lukanischen Doppelwerks als Eingehülltwerden von der Gegenwart Gottes bestimmt und lässt keine gewaltsame Aktion erkennen.Footnote 64

Die Begründung für die Wahl Rhea Silvias/Marias: Eine große Differenz zeigt sich bei der Begründung für die Wahl der jeweiligen Frau als Adressatin der göttlichen Herabkunft: Während die verbreitete Ikonographie Rhea Silvias und die Darstellung bei Ovid davon ausgehen, dass Mars der Schönheit der Vestalin erliegt, bringt Gabriel in seinem Gruß mit dem Perfekt κεχαριτωμένη eine heilsgeschichtliche Begründung ins Spiel, die durch die folgende Zusage der Gegenwart Gottes (ὁ κύριος μετὰ σοῦ) konkretisiert wird.Footnote 65 Das Perfekt impliziert zudem, dass die Entscheidung Gottes für diese gnädige Zuwendung zeitlich bereits vor der Szene in Nazareth gefallen ist.

Die Verwirrung Marias und das Erschrecken Rhea Silvias: Maria ist vom Auftreten des Engels und seiner Anrede an sie in großer Verwirrung (διαταράσσω). Die Adressaten des Lukasevangeliums können diese Verwirrung anhand von Lk 1.12 als eine Reaktion auf eine – durch einen Engel vermittelte – göttliche Intervention verstehen, die auch mit Furcht und numinosem Schauder konnotiert ist. Von Rhea Silvia wird zwar zumindest bei Ovid ein Erschrecken berichtet. Dieses steht aber nicht in Verbindung zur eigentlichen Begegnung mit dem Gott, bei der die Vestalin ja in Schlaf gesunken war, sondern ist mit der mütterlichen Angst vor dem Unheil, was ihr Oheim Amulius den beiden „Palmen“ antun könnte, verbunden.

Die mit den Kindern verbundenen Verheißungen: Der Traum Rhea Silvias verheißt der einen der beiden Palmen – Romulus – die Herrschaft über den gesamten Erdkreis (gravibus ramis totum protexerat orbem) und fast göttliche Größe (contigerat sua sidera summa coma). Demgegenüber erscheinen die Verheißungen über das Kind Marias, was seinen künftigen Herrschaftsbereich angeht, zunächst bescheidener: Laut Gabriel wird er „den Thron seines Vaters David“ (θρόνος Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ) erhalten, und „in Ewigkeit über das Haus Jakob herrschen“ (βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας). Das Königtum Jesu scheint sich insofern der Ankündigung nach zunächst auf das Volk Israel zu erstrecken. Der dem Romulus verheißene Weltherrschaftsanspruch fehlt. Allerdings ist die von Gott legitimierte Einsetzung eines Königs in Israel bereits für sich genommen im Kontrast zu den de facto existierenden römischen Hegemonieansprüchen eine starke Aussage.Footnote 66 Hinzu kommen die beiden weiteren Verheißungen „er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden“ (οὗτος ἔσται μέγας καὶ ὑιὸς ὑψίστου κληθήσεται) und „seiner Herrschaft wird kein Ende sein“ (τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος). Damit wird eine traditionelle Gottesprädikation auf Jesus übertragen,Footnote 67 der gleichzeitig als Sohn Gottes tituliert wird. Die semantische Überlappung zwischen Prädikationen des Vaters und Jesu, wie sie auch an anderen Stellen der lukanischen Vorgeschichte sichtbar wird,Footnote 68 rückt Jesus bis zur Identifikation in die Nähe des θεός. Gleichzeitig ist mit der Verheißung einer Herrschaft ohne Ende ein Hinweis auf Jesus als endgültigen Herrscher ohne Nachfolger gegeben und eine endzeitliche Note in die Erzählung eingefügt.Footnote 69

Zeichen für die göttliche Gunst: Der besondere göttliche Schutz, unter dem die Zwillinge stehen und der sie die Anfeindungen des Amulius überleben lässt, wird im Traum Rhea Silvias in Gestalt von mit Mars assoziierten Tieren, dem Specht und der Wölfin, dargestellt. Dieses Motiv ist in Lk 1.26–38 nicht wiederzufinden. Maria wird aber ein Zeichen für den Erweis der göttlichen Macht mitgegeben, das in der Empfängnis Elisabets, in hohem Alter und als Unfruchtbare, besteht (Lk 1.36–7). Der göttliche Gunsterweis des Mars an seine Söhne kommt ohne die direkte Beteiligung von Menschen aus. Das Zeichen an Maria besteht hingegen in einer weiteren direkten Zuwendung Gottes an einen Menschen (vgl. Lk 1.24–5).

3. Resümee: Der andere Gründungsmythos

Lk 1.26–38 weckt so deutliche Anklänge an den offiziellen Gründungsmythos von Reich und herrschender Dynastie, dass die Gemeinsamkeiten und die kontrastierenden Elemente der Erzählung den Rezipienten des Lukasevangeliums klar vor Augen treten. Die Verkündigungsszene wird vor der Kontrastfolie der Romulus-Erzählung so zu einem alternativen, christologisch geprägten Gründungsmythos. Die Erzählung zeichnet Jesus nicht in direktem Gegensatz zum römischen Herrscher, wohl aber als eine christologisch bedeutsame Alternative zu diesem: Die Ankündigung der Geburt geschieht an einem sowohl vor dem kulturellen Hintergrund der jüdischen als auch der römischen Adressaten unwahrscheinlichen Ort am Rand des Reiches. Darüber, wie die Empfängnis Jesu im einzelnen geschieht, schweigt sich Lukas, im Gegensatz zu den Vergleichstexten vor allem in augusteischer Zeit, aus und lässt sie letztlich im Verborgenen. Ihre begleitenden Umstände stellt er hingegen kontrastierend vor Augen: Sie geschieht als Ergebnis einer unverdienten, personalen und nicht gewaltsam konnotierten Zuwendung Gottes, die Lukas im Spiegel des Erschreckens Marias als überwältigend zeichnet. Die personale Zentrierung setzt sich auch im Maria verheißenen Zeichen fort, das in einer weiteren personalen Zuwendung Gottes – an Elisabet – besteht. Die angekündigte Herrschaft Jesu schließlich begründet vordergründig nicht einen Hegemonieanspruch über den Erdkreis wie bei Romulus, denn die Verheißungen beschränken sich vorläufig auf Aussagen zum Volk Israel. Gleichzeitig wird deutlich, dass das verheißene Kind ausgehend von Israel seine Herrschaft durch Zeit und Raum ausdehnen wird. Insofern steht Jesu Reich in der Darstellung des Lukas zwar nicht aktuell, wohl aber endzeitlich in Gegensatz zu dem der römischen Kaiser. Die Verkündigungsszene verändert so die Grundorientierung der lukanischen Adressaten: Als von Jesus gesammeltes Gottesvolk sind sie letztlich auch jetzt schon nicht gänzlich Rom, dem römischen Herrscher oder dem römischen Volk und seiner Weltherrschaft unterworfen, sondern unterstehen in Jesus Gott selbst. Dieser Herrschaftsanspruch über Israel ist göttlich legitimiert und durch seine ewige Dauer eschatologisch geprägt. Die personale Erwählung Marias und ihre Beziehung zu Jesus sind die Faktoren, die den Maßstab der römisch vorgegebenen hegemonialen Weltdeutung verändern und buchstäblich aus den Angeln heben. Diese Zugehörigkeit zur Nachkommenschaft Jesu hat die frühen Christen nicht aus der römischen Welt herausgehoben. Sie hat aber dazu beigetragen, ein Bewusstsein von Identität zu vermitteln, das auf die Herrschaftsansprüche mit der Gelassenheit dessen reagieren konnte, der nicht in der römischen Welt gefangen ist.