El Proyecto Etnoarqueológico Tonaltepec (PET) se establece en una de las pocas comunidades mixtecas en las que aún se practica una alfarera tradicional. El proyecto se centra en investigar si esta tradición alfarera puede rastrearse hasta épocas precolombinas, así como llenar un vacío en los estudios de patrón de asentamiento de la región para esclarecer el rol que Tonaltepec jugó en las dinámicas regionales. El presente trabajo se enfoca en el patrón de asentamiento y sus implicaciones territoriales. Para lograr esto, el PET realizó un recorrido sistemático del municipio de Santo Domingo Tonaltepec en el cual se registró toda evidencia arqueológica y del pasado reciente para lograr un análisis espacial de la distribución de sitios prehispánicos y su relación con otras comunidades a escala regional a través del tiempo. El presente trabajo se enfoca en un análisis del registro arqueológico identificado por el recorrido de superficie, así como en el análisis espacial de la evidencia encontrada.

Los valles que rodean a Tonaltepec han sido recorridos por proyectos arqueológicos previos: el Valle de Nochixtlán por Spores (Reference Spores1972) y Plunket (Reference Plunket1983), el Valle de Tamazulapan por Byland (Reference Byland1980), el Valle de Teposcolula por Stiver (Reference Stiver2001) y la Mixteca Alta Central y el Valle de Coixtlahuaca por Kowalewski y colaboradores (Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009, Reference Kowalewski, Brannan, Cortés Vilchis, Luna, García Ayala, López Zárate, Méndez Sobel, Stiver Walsh, Turck, Turck and Vepretskiy2017). Sin embargo, Tonaltepec no había sido incluido en estos recorridos, por lo que nuestra investigación llena un vacío en el conocimiento de los patrones de asentamiento prehispánicos de la región (Figura 1). Al mismo tiempo, nuestra investigación se beneficia de los recorridos previos ya que estos datos nos permiten contextualizar nuestros hallazgos a una escala regional. Por lo tanto, en nuestro análisis y discusión mencionamos no sólo al patrón de asentamiento yucunchano (gentilicio de Tonaltepec debido al principal elemento fisiográfico de la región, el Cerro del Sol o Yucunchí en lengua mixteca), sino también a los patrones que identificamos sobre su proximidad, lejanía o conectividad con los asentamientos y centros urbanos que surgieron en los valles aledaños en los distintos periodos prehispánicos.

Figura 1. Localización de Tonaltepec y sitios registrados por recorridos previos. (Color en la versión electrónica)

Territorio y patrón de asentamiento

No es una tarea sencilla definir territorios arqueológicos. Una de las principales razones es la fuerte carga semántica que tiene el término en tiempos modernos. En la actualidad la noción de territorio está fuertemente ligada a la del estado-nación. Sin embargo, el estado-nación es una institución política moderna, inexistente en épocas pasadas, y por tanto su noción territorial tampoco corresponde con aquella de las entidades políticas arqueológicas. Agnew (Reference Agnew1994:59-60) resume esta relación entre estado-nación y territorio en lo que llama la “trampa territorial”. Ésta refiere al fenómeno en el que el contenedor —el territorio— define al contenido —el estado como institución política y la nación como comunidad imaginada (Anderson Reference Anderson1983). El estado-nación moderno se define por sus fronteras y límites con otros estados, dentro de las cuales se asume una homogeneidad histórica y cultural. Este no es el caso para las sociedades arqueológicas, en las que las unidades políticas no pretenden legitimarse mediante una supuesta unidad étnica ni mediante una contigüidad espacial.

Estas diferencias con la noción territorial moderna han hecho que algunos estudiosos propongan que en Mesoamérica no existió un interés territorial, como forma de control del espacio, sino que las ambiciones políticas se basaban en el control de gentes y sus lealtades (Chase et al. Reference Chase, Chase and Smith2009). Gutiérrez y Brito (Reference Gutiérrez and Brito2014) acertadamente identifican esta discusión y la negación de la territorialidad mesoamericana dentro del contexto histórico de la globalización y su discurso en contra del control territorial por parte de los estados. Es claro que en Mesoamérica la identidad no se definía por el territorio, como en el estado-nación contemporáneo; sin embargo, esto es distinto a afirmar que las entidades políticas mesoamericanas carecieran de territorialidad, entendida como la intención de controlar acciones mediante el control de un espacio geográfico determinado (Sack Reference Sack1983).

La extensión territorial de las unidades políticas arqueológicas se ha intentado definir tanto en base a las características de los centros como en las características de los límites. Renfrew y Level (Reference Renfrew, Level, Renfrew and Cooke1979) desarrollaron un modelo para la estimación de la extensión territorial basado en el tamaño de los centros y su relación con los sitios secundarios, el cual se ha aplicado con cierto éxito en distintas partes y periodos de Mesoamérica (Hare Reference Hare2004; Stoner Reference Stoner2012). La existencia de áreas deshabitadas entre centros políticos se ha propuesto también como una forma de identificar fronteras políticas (por ejemplo, Byland Reference Byland1980; Carballo y Pluckhan Reference Carballo and Pluckhan2007; Feinman y Nicholas Reference Feinman and Nicholas1990; Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Feinman, Finsten, Blanton and Nicholas1989). Estas áreas deshabitadas estarían relacionadas con una estrategia para evitar conflictos entre unidades políticas. Sin embargo, Golden y Scherer (Reference Golden and Scherer2013) proponen una explicación alternativa, arguyendo que la motivación es la necesidad de legitimar la autoridad de las élites a partir de la interacción cotidiana cara a cara.

En el presente trabajo, más que definir fronteras entre unidades políticas y la posición de Tonaltepec dentro de ellas, intentaremos relacionar el patrón de asentamiento de Tonaltepec con los procesos a nivel regional basados en el potencial de control territorial, es decir, en la medida en que se estima el área que pudo o no ser controlada por unidades políticas mayores, aunque hasta este momento no nos ha sido posible contrastar la pertenencia real o no de los sitios de Tonaltepec a estas entidades políticas. Nuestras interpretaciones del potencial territorial a partir del patrón de asentamiento se basan principalmente en los trabajos de Spencer (Reference Spencer2010), Anaya Hernández y colaboradores (Reference Anaya Hernández, Williams-Beck, Guenter, Izquierdo and Cueva2011) y Kowalewski (Reference Kowalewski, Fargher and Espinoza2016).

Spencer (Reference Spencer2010) desarrolló un modelo de formación estatal basado en la capacidad de control político del espacio. Propone que, en sociedades sin especialización burocrática, la capacidad de control territorial está limitada por la distancia que se puede alcanzar en medio día de camino a pie, y calcula que correspondería a aproximadamente 25-30 km de radio desde el centro político, la cual sería posible de superar únicamente tras el surgimiento del estado. En lugar de plantear una distancia en términos de kilómetros, ya que la topografía puede afectar los tiempos de recorrido, creemos posible identificar el límite máximo en término de horas de camino del área que efectivamente podría controlar una entidad política desde su centro. Actualmente los sistemas de información geográfica permiten calcular las distancias en términos de tiempo de recorrido, lo que representa un avance para la delimitación territorial en estos términos.

Más allá de la distinción tipológica entre cacicazgos y estados, con sus inherentes connotaciones evolucionistas, nos parece relevante la relación entre la distancia de medio día de camino y el potencial de control político, la cual puede observarse en distintos contextos. En el centro de Chiapas durante el Formativo medio, Rosenswig y Martínez Tuñón (Reference Rosenswig and Tuñón2020) identifican que los centros se localizan a una distancia uniforme estimada de un día de camino a pie, lo que localizaría sus límites a medio día de camino desde cada centro. Carballo (Reference Carballo, Hirth and Pillsbury2013), a su vez, identifica que ciertas áreas de extracción de materias primas, en particular obsidiana y cal, se localizaban a medio día de camino desde la urbe de Teotihuacán. De manera semejante, Hendrickson (Reference Hendrickson2010) identifica que las áreas de descanso en los caminos establecidos por el Imperio Khmer se distribuían cada medio día de camino. Podemos ver que esta distancia parece relevante en distintos contextos indistintamente de si se trata de un tipo de organización política particular.

El territorio de una entidad política puede extenderse más allá de la distancia controlable desde su centro con el establecimiento de sitios secundarios. Anaya Hernández y coautores (Reference Anaya Hernández, Williams-Beck, Guenter, Izquierdo and Cueva2011) correlacionan exitosamente la evidencia epigráfica de sitios secundarios y sus respectivas capitales durante el Clásico tardío a lo largo del Río Usumacinta, con su localización basándose en generar superficies de costo. Proponen que, para el caso de entidades políticas complejas con delegación de autoridad, las fronteras no han de definirse desde el centro rector, sino por el contrario desde la periferia. El límite territorial entonces no estará definido por encontrarse bajo el dominio directo del centro, sino bajo el dominio de algún centro secundario. El trabajo de Anaya Hernández sugiere que los sitios secundarios pueden localizarse justamente en los límites del territorio para controlar el acceso al mismo.

Kowalewski (Reference Kowalewski, Fargher and Espinoza2016), por su parte, propone que la existencia o no de espacios “vacíos” entre unidades políticas puede estar relacionada con un mayor peso dado a lo político o a lo económico. Allí donde el poder político del estado es prioritario, el intercambio se orientará hacia un único sitio central con territorio exclusivo, los sitios principales tenderán a alejarse unos de otros para acceder cada uno a un mayor territorio, de preferencia con un área de amortiguamiento entre unidades. Sin embargo, allí donde las relaciones económicas en un sistema de mercado tienen mayor importancia que las diferencias políticas, las principales poblaciones tenderán a agruparse para facilitar el intercambio comercial entre ellas. De forma que, en lugar de establecerse un mega centro, el patrón de asentamiento mostrará un agrupamiento de ciudades de tamaño similar.

Ya sea que compitan por el poder político o que cooperen en intercambio económico, estos sitios pueden considerarse como entidades políticas pares (peer polities). Las entidades políticas pares pueden definirse como unidades sociopolíticas autónomas, basadas o definidas territorialmente, adyacentes o en proximidad geográfica, y que comparten en términos generales una serie de rasgos culturales como lenguaje, creencias religiosas, instituciones políticas, entre otras, si bien con posibles variaciones locales (Renfrew Reference Renfrew, Renfrew and Cherry1986). En los casos en que existe una estructura social jerárquica, este término se reserva para la unidad políticamente autónoma en el nivel más alto de la jerarquía.

Las unidades políticas en la Mixteca Alta durante el periodo Posclásico se caracterizan como un sistema de entidades políticas pares o ciudades-estado denominados ñuu (Kowalewski Reference Kowalewski2020). En este sistema, no siempre existió un único centro primario, sino que en algunas de ellas los centros secundarios también alcanzaron un carácter urbano y desempeñaron importantes roles políticos. El tamaño promedio de sus territorios, definidos en base a los agrupamientos de asentamientos identificados en los recorridos arqueológicos, es de tan sólo 202 km2, equivalente a un radio de 8 km. No muy diferente del medio día de distancia estimado por Spencer (Reference Spencer2010) para los territorios de los cacicazgos, mas estas entidades políticas sin duda deben ser consideradas como estados. No existe evidencia para sugerir que en los periodos previos al Posclásico existiera en la Mixteca Alta una organización política centralizada, por lo que podemos suponer, que si bien pudieran existir diferencias con la organización del ñuu, la organización de las unidades políticas a nivel regional se basó en algún principio similar de los ciudades-estados.

En base a estas consideraciones, el estudio que presentamos buscará identificar la relación territorial que tuvieron los asentamientos de Tonaltepec entre sí y con los centros urbanos de los valles aledaños. Aunque es difícil definir límites territoriales arqueológicamente, en el análisis que presentamos, tomamos en consideración la presencia y extensión de áreas deshabitadas, así como los tiempos de traslado entre los sitios yucunchanos y los centros urbanos de importancia regional. Este ejercicio analítico nos permitirá caracterizar la historia de ocupación en el territorio de Tonaltepec, los patrones de asentamiento registrados y lo que éstos nos dicen sobre la comunidad como una zona intermedia que se ubicó dentro de o entre los territorios de entidades políticas de mayor complejidad a través de la secuencia prehispánica.

Desarrollo político en la Mixteca Alta

La Mixteca Alta es una zona montañosa con pequeños valles donde surgieron entidades políticas urbanas desde el periodo Formativo tardío (300 aC). En la Mixteca Alta ninguna entidad política logró dominar la región entera, sino que múltiples centros compartieron y compitieron por el territorio (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009). Los códices prehispánicos y los documentos coloniales indican alianzas políticas fluctuantes a través del tiempo (Anders et al. Reference Anders, Jansen and Jiménez1992), con unas ciudades que sí lograron tener algún un tipo de dominio sobre otras y hasta sobre largas regiones. Sin embargo, incluso las ciudades más poderosas interactuaron con entidades pares dentro del sistema regional, sin integrarlas bajo una única autoridad política.

El único intento hoy reconocido de unión política alrededor de un líder mixteco sobre un largo territorio es conocido en los códices como la historia del Señor 8 Venado “Garra de Jaguar”, durante el principio del Posclásico (Caso y León Portilla Reference Caso and Portilla1996; Jansen y Pérez Jiménez Reference Jansen and Jiménez2007). Sin embargo, parece que el poder a escala regional siempre fue compartido entre entidades políticas distintas, formando alianzas y conflictos a través del tiempo.

Los primeros asentamientos urbanos del área emergieron durante el Formativo tardío y terminal, o fase Ramos (aproximadamente entre los 300 aC y los 250 dC). Estas primeras urbes se establecieron principalmente sobre las cumbres de cerros y lomas, lo que representa un cambio con respecto a los asentamientos del periodo anterior (Formativo temprano a medio, o fase Cruz), caracterizado por pequeñas aldeas localizadas en los fondos de los valles y lomas bajas (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009:299).

Durante el Formativo tardío, Yucuita emerge en la parte norte del Valle de Nochixtlán como el sitio urbano de mayor tamaño, población e importancia regional, con una población más de 2.200 habitantes y una extensión de 104 ha (Plunket Reference Plunket1983). Al oeste de este mismo valle otra ciudad equiparable surge en Cerro Jazmín. La principal ocupación de Cerro Jazmín fue inicialmente fechada para la fase Las Flores (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009; Spores Reference Spores1972). Sin embargo, recientes excavaciones en el sitio indican que esta ciudad se fundó durante el Formativo tardío (Ramos temprano) y alcanzó su clímax durante el Formativo terminal (Ramos tardío). Su población disminuyó durante la época Clásica y el Cerro fue un centro poblacional importante otra vez en el periodo Posclásico (Pérez Rodríguez y Martínez Tuñón Reference Pérez Rodríguez, Tuñón, Minc, Walsh and Rosales2017; Pérez Rodríguez et al. Reference Pérez Rodríguez and Tuñón2019).

En el Valle de Teposcolula, al suroeste de Tonaltepec, la mayor parte de los sitios de la fase Cruz (Formativo temprano y medio), aunque no todos, fueron abandonados y las comunidades se reestablecieron a mayor altitud y con mayor densidad poblacional. En la parte norte del valle la población se concentró en dos sitios: El Fortín de San Juan Teposcolula y Yucuninde. En la parte oeste del valle la población se concentró en el sitio de Tres Arbolitos, localizado a una mayor altura y en un cuello de botella entre valles. La distribución y el tamaño de los sitios, así como su arquitectura, sugieren que este valle no tuvo una integración política, sino que diversos sitios gozaron de diferentes grados de poder y riqueza (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009:85-89). Al noroeste de Teposcolula, en el área de Yucunama, la población se concentró en Diquiyucu, un sitio fortificado comparable a los del Valle de Teposcolula, con una población aproximada de 2.000 habitantes (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009:120).

En el Valle de Tamazulapan, Byland (Reference Byland1980) reconoce las dificultades que enfrentó para distinguir la fase Ramos en los sitios registrados durante su recorrido. A diferencia de los otros recorridos, Byland interpreta la Fase Ramos como un periodo de estabilidad con respecto a la fase Cruz tardía (Formativo medio) y establece que durante la fase Cruz el sitio de Nuundaa emergió como centro urbano de primer orden, de manera similar a Yucuita durante la fase Ramos, y sugiere que pudo mantener su importancia durante Ramos.

Al norte, en el Valle de Coixtlahuaca, durante la fase Ramos la población se concentró en un solo sitio de grandes dimensiones llamado Naduza-Ñiaxugue, con sus orígenes desde la fase Cruz, dejando el resto del valle prácticamente deshabitado. Este es el caso más extremo de concentración poblacional durante el Formativo tardío y parece corresponder con la militarización observada en las regiones adyacentes durante este periodo (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Brannan, Cortés Vilchis, Luna, García Ayala, López Zárate, Méndez Sobel, Stiver Walsh, Turck, Turck and Vepretskiy2017).

Durante la época Clásica (fase Las Flores, aproximadamente 250-900 dC) la población en la Mixteca Alta creció y se volvió más urbana, más diferenciada y más integrada que en el periodo anterior. La localización de los sitios se mantuvo no en las mejores tierras agrícolas sino en áreas defendibles. La jerarquía entre sitios aumentó, con el sitio principal concentrando el doble de población que los sitios secundarios en la mayoría de las subregiones. Durante Las Flores se observa una mayor preocupación por el control de las fronteras, que incluyó el establecimiento de fortificaciones o cadenas de sitios residenciales a lo largo de los límites territoriales (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009:306-311).

En el Valle de Nochixtlán, Yucuñudahui surge como el sucesor de Yucuita y Cerro Jazmín en términos de tamaño, complejidad y poder económico (Plunket Reference Plunket1983; Spores Reference Spores1972), mientras que en Coixtlahuaca se funda Cerro Verde, relegando a Naduza-Ñiaxugue como sitio secundario (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Brannan, Cortés Vilchis, Luna, García Ayala, López Zárate, Méndez Sobel, Stiver Walsh, Turck, Turck and Vepretskiy2017). Por el contrario, en los valles de Teposcolula y Yucunama, los principales sitios del Formativo tardío crecieron y se mantuvieron como los sitios principales, aunque numerosos sitios nuevos fueron fundados tanto en colinas defendibles como en los valles (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009:90). En Tamazulapan, Byland (Reference Byland1980) considera la época Clásica como el inicio de la jerarquía de sitios en tres niveles. Nuundaa representaría el único centro administrativo regional en Tamazulapan, concentrando el 20% de la población total del valle.

Durante la época Posclásica (fase Natividad, alrededor de los 900-1521 aC) la Mixteca Alta fue una de las regiones más pobladas y ricas de Mesoamérica, con una estructura política similar a la descrita en las fuentes etnohistóricas del siglo XVI (Acuña Reference Acuña1984), conformada por estados autónomos (ñuu o yuhuitayu, los cuales fueron entidades políticas formadas por al menos dos ñuu unidos por matrimonio real) con una serie de sitios sujetos de distintos tamaños. Durante el Posclásico, los ñuu crecieron e incorporaron subregiones con sus propios centros políticos que se volvieron centros secundarios del ñuu o el yuhuitayu, mientras que algunas subregiones menos urbanizadas se mantuvieron organizadas al nivel de comunidad dentro del reino o ñuu que las incorporó. Las fronteras políticas durante esta fase son más difíciles de discernir, pues no siempre existen zonas deshabitadas que funcionaran como áreas de amortiguamiento entre reinos (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009:324).

En el Valle de Nochixtlán la ubicación de los asentamientos posclásicos cambió, dejando los lugares más defendibles para establecerse en lugares sin aparente protección. La población se concentró en el sector de Yanhuitlán, así como la arquitectura de élite en Loma de Ayuxi. El yuhuitayu de Yanhuitlán fue el más poderoso de este valle, controlando los sitios de Añañe, Suchixtlán, Tillo, Yucucui, Tlatayapan, Tlachitongo, Sinaxtla, Sayultepec, Yucuita, Amatlan y Zahuatlan, y posiblemente Jaltepetongo, Añuma, Adequez y Tecomatlan (Spores Reference Spores1972).

El Valle de Teposcolula vio también el surgimiento de uno de los reinos mixtecos más importantes con cabecera en Yucundaa. Este valle está ocupado casi en su totalidad por sitios posclásicos que lo convierten en una de las áreas más urbanizadas de la Mixteca Alta. Este reino incorporó, entre otros, al Valle de Yucunama con su cabecera Diquiyucu y al Fortín de San Juan Teposcolula, ahora convertidos en centros secundarios (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009)

Nuundaa pierde su preeminencia en el Valle de Tamazulapan ante el crecimiento de Yucuchicano y Yucucani-Yucuchico durante Natividad temprano y se incrementa el número de sitios en los niveles más bajos de la jerarquía, lo que Byland interpreta como una reducción en la integración política del área. Para el Posclásico tardío la parte oriental del Valle de Tamazulapan parece tener al menos tres centros administrativos: Nuundaa, Chocani y Yucuchicano. Este último se especializó como centro de acopio y redistribución de artefactos de obsidiana, mucha de la cual provenía de las minas en Pachuca, al menos desde el Posclásico temprano. La parte oeste del Valle de Tamazulapan fue conquistada por los mexica en 1458; sin embargo, la parte este que corresponde a Nuundaa no fue conquistada hasta 1512, posiblemente por el mayor beneficio de mantener intacto el comercio de obsidiana centrado en Yucuchicano (Byland Reference Byland1980).

La conquista mexica del este de Tamazulapan se dio en camino a la conquista de Coixtlahuaca, si bien esta conquista no representó un cambio significativo en su organización política o económica que ya era relevante en cuanto a poder y riqueza material (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Brannan, Cortés Vilchis, Luna, García Ayala, López Zárate, Méndez Sobel, Stiver Walsh, Turck, Turck and Vepretskiy2017). Coixtlahuaca durante el Posclásico fue una de las áreas más urbanizadas dentro de la significativamente urbanizada Mixteca, con 77% de su población viviendo en asentamientos de al menos 100 ha, con población igual o mayor a 1.000 habitantes (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Brannan, Cortés Vilchis, Luna, García Ayala, López Zárate, Méndez Sobel, Stiver Walsh, Turck, Turck and Vepretskiy2017). Dentro de la ciudad la identificación de áreas de producción especializada es limitada y no se localizaron sectores evidentemente empobrecidos, a pesar de que pareciera difícil que la ciudad pudiera producir el alimento suficiente para mantenerse (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Brannan, Cortés Vilchis, Luna, García Ayala, López Zárate, Méndez Sobel, Stiver Walsh, Turck, Turck and Vepretskiy2017). Es posible que el comercio fuera la actividad principal de la ciudad, como sugieren las fuentes etnohistóricas sobre un importante mercado internacional centrado en Coixtlahuaca (Códice Chimalpopoca Reference Chimalpopoca and Velázquez1945; Durán Reference Durán and Kintana1967:2:185-195).

Como lo demuestra este breve resumen de las entidades políticas más complejas de la Mixteca Alta, la comunidad de Tonaltepec no parece haber sido el centro de una entidad política de importancia regional. Tonaltepec estuvo siempre ubicado en un lugar vecino y al mismo tiempo remoto entre las entidades políticas que surgieron en los valles de Coixtlahuaca, Nochixtlán, Tamazulapam y Teposcolula. Los patrones de asentamiento que presentamos y el análisis espacial realizado buscará identificar cual pudo ser la relación territorial, y por lo tanto política, entre los asentamientos yucunchanos y las unidades políticas de los valles vecinos.

Materiales y métodos

El recorrido arqueológico siguió una metodología de cobertura total (Fish y Kowalewski Reference Fish and Kowalewski1990) adaptada a un ambiente de montaña (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009:19). Caminamos por la parte superior de todas las lomas donde la pendiente permitiera la existencia de asentamientos humanos y de encontrar evidencia arqueológica; ésta se siguió colina abajo para determinar la extensión total de los sitios. El registro arqueológico se realizó mediante dispositivos GPS, con los cuales se tomaron las coordenadas geográficas de los distintos tipos de materiales y estructuras arqueológicas, así como su asociación cronológica. La delimitación cronológica se basó en los materiales cerámicos vistos en superficie y la secuencia cerámica propuesta por Spores (Reference Spores1972) y ampliada por Blomster (Reference Blomster2004:168-173), Kowalewski y colegas (Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009:359-386) y Pérez Rodríguez y colegas (Reference Pérez Rodríguez, Tuñón, Minc, Walsh and Rosales2017), marcando diferenciadamente los materiales correspondientes a cada fase. De esta forma fue posible identificar los distintos componentes, áreas ocupadas en distintos periodos cronológicos, al interior de cada sitio.

La delimitación y separación de los sitios se realizó al encontrar al menos 200 m sin evidencia arqueológica. La separación de los sitios se definió en base a 200 m, siempre y cuando la evidencia se encontrara en la misma forma del relieve. Se optó por 200 m en lugar de 100 m sin evidencia arqueológica, como se ha usado en otras prospecciones de la zona, debido al alto grado de dispersión de la evidencia que se observó, similar a la dispersión de casas que se observa en el patrón de asentamiento contemporáneo de Tonaltepec. Consideramos que actualmente las unidades domésticas del área están separadas unas de otras, pero se les consideraría como parte del mismo asentamiento. En el caso de los sitios arqueológicos consideramos que los materiales arqueológicos a menos de 200 m de distancia y ubicados sobre la misma loma representan un mismo sitio, si bien relativamente disperso. Además de los puntos con GPS, se tomaron notas extensivas sobre las características de cada sitio y el área circundante. La nomenclatura de los sitios constó de tres letras en relación a la comunidad en la que se localizaba (TON = Tonaltepec, VHA = Vistahermosa, RBO = Río Blanco) y una numeración consecutiva. En algunos casos, los componentes dentro de un sitio correspondientes a fases tempranas que constituirían dos sitios distintos en los términos planteados se unían en un solo sitio en fases posteriores. En estos casos, se le asignó una letra a cada componente después del nombre del sitio mayor. Se realizaron también 73 recolecciones de materiales en superficie, sobre todo de cerámica, en sitios determinados para corroborar la clasificación cerámica y la cronología asociada. Con estos datos se dibujaron contornos de los sitios correspondientes a la evidencia arqueológica registrada por fase y la relación con el terreno, y se integraron en un sistema de información geográfica.

El patrón de asentamiento de Tonaltepec no puede entenderse de manera aislada sin considerar las dinámicas a escala regional. Afortunadamente, los principales valles circundantes a nuestra área de estudio han sido ya recorridos y sus patrones de asentamiento registrados por proyectos previos. Sin embargo, esto representa también el reto de intentar homologar datos procedentes de distintos proyectos. Los recorridos de los Valles de Teposcolula (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009; Stiver Reference Stiver2001) y Coixtlahuaca (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Brannan, Cortés Vilchis, Luna, García Ayala, López Zárate, Méndez Sobel, Stiver Walsh, Turck, Turck and Vepretskiy2017) utilizaron una metodología suficientemente similar a la nuestra, en la que cada ocupación de un sitio fue mapeada de manera independiente, y los datos vectoriales fueron proporcionados por el investigador principal de estos proyectos para su utilización en nuestro sistema de información geográfica, por lo que se pudieron realizar comparaciones en cuanto al área ocupada por periodo más fácilmente.

Pero los mapas de distribución arqueológica de los Valles de Nochixtlan (Spores Reference Spores1972) y Tamazulapan (Byland Reference Byland1980), los cuales fueron georeferenciados y los contornos de los sitios digitalizados manualmente por nosotros para su integración en el sistema de información geográfica, sólo presentan los sitios en su máxima extensión, sin distinguir el área ocupada en diferentes periodos. En su recorrido, Spores (Reference Spores1972) utiliza un índice denominado PIIR (proportional intrasite-interphase representation), con una escala del uno al cinco para estimar la intensidad de ocupación de los sitios con múltiples componentes por periodo. En nuestro análisis utilizamos este índice como porcentaje de la extensión del sitio para determinar su extensión durante cada periodo. Sin embargo, para los sitios posteriormente recorridos por Plunket (Reference Plunket1983) en el sector Yucuita del Valle de Nochixtlán, se utilizaron las extensiones identificadas para cada fase por esta investigadora. Si bien los mapas de asentamiento generados por Byland (Reference Byland1980) sólo corresponden a su máxima extensión, en la descripción del sitio establece la extensión estimada para cada fase de ocupación, que fue en la que basamos nuestros análisis. Sin embargo, el trabajo de Byland contiene otro problema en relación con la identificación de la fase Ramos. En este caso creemos que la extremadamente baja densidad de sitios de la fase Ramos, la cual sabemos corresponde al establecimiento de la sociedad urbana en el resto de la Mixteca, corresponde más a una deficiente identificación que a un abandono generalizado de este valle. Debido a esto, utilizamos las extensiones de la fase Cruz tardía, que es cuando Byland interpreta la revolución urbana en Tamazulapan, como una más probable extensión de los sitios durante Ramos.

Para la realización de los análisis espaciales se descargó un modelo de elevación digital (MDE) con una resolución espacial de 30 m, generado por el programa ASTER obtenido de la plataforma digital earthexplorer.usgs.gov. También utilizamos los conjuntos de datos vectoriales de las cartas topográficas a escala 1:50000, generadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La estimación de las superficies de costo, con el fin de determinar el tiempo de viaje entre los asentamientos, se realizó en ArcGIS 10.6 utilizando la función de Tobler (Reference Tobler1993), la cual convierte la distancia en tiempo de traslado basado en la pendiente del terreno, implementada mediante la ecuación propuesta por Kantner (Reference Kantner1997):

donde T es el tiempo de traslado, D la distancia y S la pendiente. La distancia en tiempo a los sitios se definió a partir del centroide generado a partir del polígono de cada sitio. Este cálculo supone que se camina sin desviaciones y sin paradas. Sin embargo, hay que reconocer la posibilidad de que en el camino se realicen paradas y desvíos en sitios rituales o para visitar amigos y conocidos. Sin embargo, en tanto no nos es posible cuantificar estas variaciones, presentamos el cálculo de camino directo como una aproximación.

Para la estimación de rutas óptimas, siguiendo lo propuesto por Güimil-Fariña y Parcero-Oubiña (Reference Güimil-Fariña and Parcero-Oubiña2015), convertimos los datos vectoriales correspondientes a corrientes de agua en un ráster, le dimos el valor correspondiente a una pendiente de 15° y lo superpusimos al ráster previamente generado. Esto se hizo para evitar que las rutas optimas siguieran el cauce de los ríos, los cuales se asume tendrían una pendiente menor. Con la superficie de costo generada se utilizó la herramienta “Distancia de ruta” para estimar el tiempo que tomaría el traslado a pie desde los puntos de interés, y la herramienta “Ruta de coste como polilínea” para identificar la ruta óptima entre puntos.

Se calcularon de esta forma las rutas y distancias en tiempo entre los principales sitios de los valles circundantes por cada fase, así como desde estos sitios hacia los sitios de Tonaltepec, con la finalidad de tener un mejor acercamiento a las dinámicas políticas regionales y su relación con los sitios yucunchanos. Para el caso de los centros regionales, se estimó y promedió la distancia con los tres vecinos más cercanos para evitar formar nuestras conclusiones en lo que pudieran ser casos inusuales de considerarse tan sólo al vecino más cercano a cada sitio. Todas las pruebas estadísticas relacionadas con estas medidas se llevaron a cabo con el programa “R”, así como los gráficos relacionados con estas pruebas.

Resultados

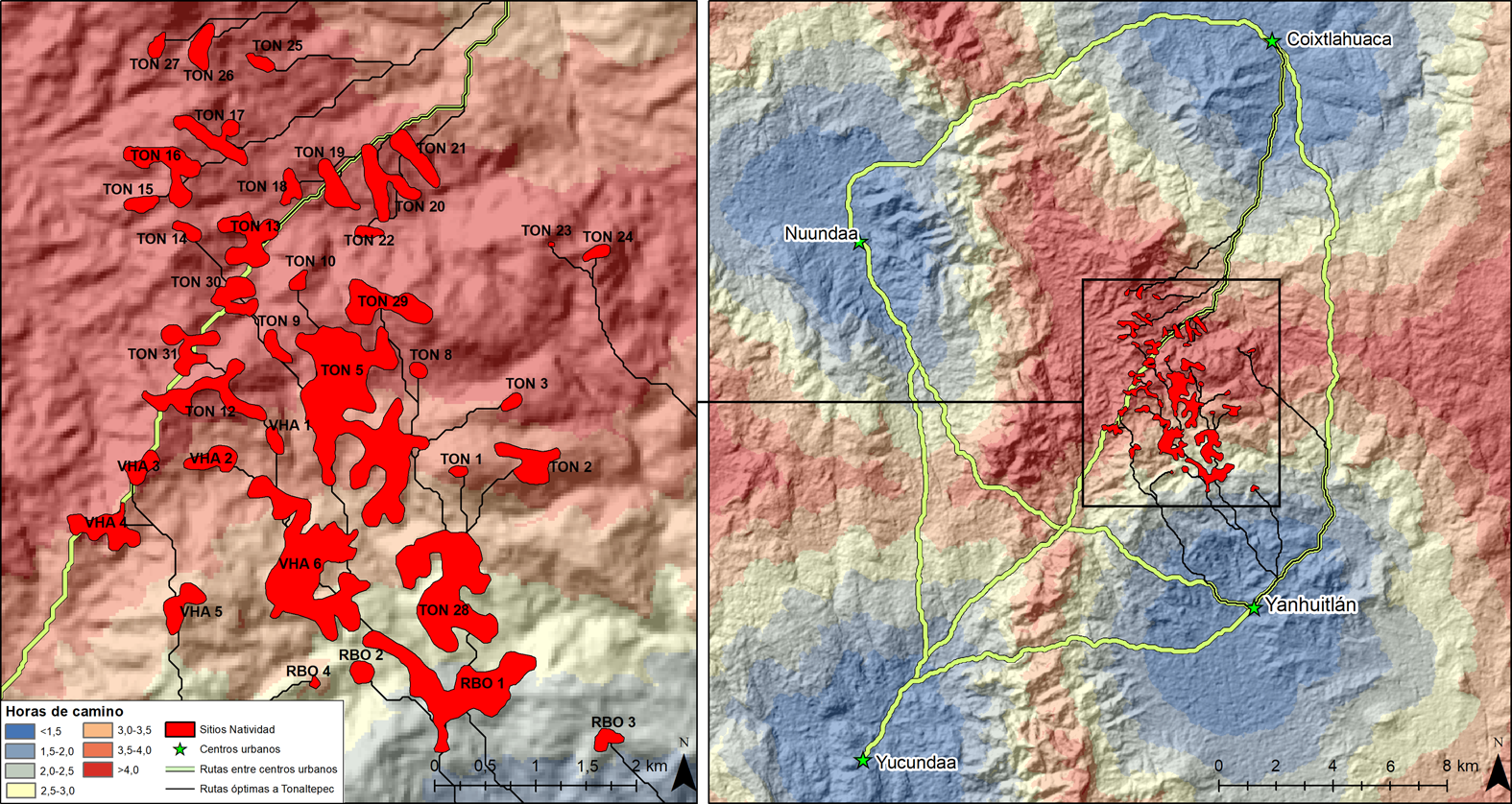

El recorrido de superficie registró un total de 43 sitios arqueológicos correspondientes a las fases Ramos, Las Flores y Natividad (Figura 2). No se encontró ningún sitio que pudiera fecharse para las fases Cruz o Yucuita. Esto pudo deberse a la localización de Tonaltepec fuera de los terrenos planos de valle preferidos por los pobladores del Formativo temprano y medio (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009:289-90).

Figura 2. Sitios arqueológicos registrados por el Proyecto Etnoarqueológico Tonaltepec. (Color en la versión electrónica)

La evidencia más temprana en Tonaltepec corresponde a la fase Ramos. Para esta fase registramos 33 sitios (Figura 3) con una extensión promedio de 3,02 ha. De entre estos sitios destaca el localizado en la cima de Loma Lagartija (TON 3) por su arquitectura monumental consistente en dos estructuras y una plataforma circundando una plaza de aproximadamente 60 × 40 m. Sin embargo, este sitio no es el que presenta mayor extensión, y la densidad de materiales cerámicos observados en superficie fue muy baja. El sitio con mayor extensión (TON 5-A) se localizó asociado a una serie de terrazas lama-bordo adyacentes al centro de la actual cabecera municipal.

Figura 3. Sitios de la fase Ramos en Tonaltepec y su relación con los centros urbanos. (Color en la versión electrónica)

La distancia calculada entre los centros urbanos de la fase Ramos muestra un promedio de alrededor de 4,55 horas a sus tres vecinos más cercanos (Tabla 1). Sin embargo, las distancias no son del todo uniformes. Encontramos una correlación entre el tamaño del sitio y la distancia a sitios pares. Naduza-Ñiaxugue, que tiene la mayor extensión (209 ha), se localiza a casi ocho horas de camino de sus pares, mientras que Diquiyucu, con poco menos de 30 ha de extensión, se encontraría a poco más de tres horas de distancia de sus tres vecinos más cercanos. El sitio que no se ajusta a la tendencia es Nuundaa, mas los datos de este sitio hay que tomarlos con reserva, pues el mismo Byland (Reference Byland1980) reconoce la dificultad que enfrentó para reconocer la fase Ramos, por lo que la extensión del sitio pudo ser distinta que la planteada durante su registro. Por otra parte, Nuundaa pudo mantener relaciones con sitios en dirección opuesta a Tonaltepec como Xatachío, ubicado a tres horas y media de distancia hacia el oeste del Valle de Tamazulapan. Xatachío tuvo una considerable ocupación en Ramos si bien la mayor parte de la evidencia se encuentra oculta bajo las masivas construcciones realizadas en el sitio durante fases posteriores (Martínez Tuñón y Robles García Reference Martínez Tuñón and Robles García2010). Para poner a prueba la correlación entre extensión y distancia a sitios pares se realizó una regresión lineal cuyos resultados (β = 0,0258; df = 6; p < 0,001; adj R2 = 0,923) apoyan la existencia de esta correlación (Figura 4).

Figura 4. Relación entre extensión y distancia entre sitios urbanos pares durante la fase Ramos.

Tabla 1 . Distancia en horas entre sitios de la fase Ramos.

Los sitios de Tonaltepec muestran una considerable distancia con respecto a las capitales políticas de la fase Ramos con un promedio de 3,89 (s 0,4335) horas de camino, la cual es mayor que la distancia entre los centros urbanos y su par más cercano con excepción de Naduza-Ñiaxugue. Agrupamos los sitios en incrementos de media hora desde la capital más cercana para una visualización más clara tanto del número de sitios como del área ocupada (Tabla 2). De entre los sitios de la fase Ramos, destaca que, desde Loma Lagartija, el centro más cercano es El Fortín de San Juan Teposcolula, localizado a 4,40 horas de distancia.

Tabla 2. Distancia en horas entre sitios de la fase Las Flores.

Durante la fase Las Flores (Clásico) el número total de sitios se mantuvo (n = 33), aunque el área de ocupación incrementó en 222%, pasando de 99,66 ha en la fase previa a 221,89 ha durante el periodo Clásico, con un tamaño promedio por sitio de 6,72 ha (Figura 5). Muchos de los sitios se mantuvieron y crecieron en extensión, mientras que otros asentamientos dispersos se unieron en uno sólo de mayor tamaño. Siete sitios de la fase Ramos fueron abandonados, entre los que destaca Loma Lagartija (TON 3). El sitio arquitectónicamente más relevante fue Cerro Luna (TON 5-B), que contiene una serie de terrazas amplias en la parte superior. Sin embargo, TON 5-A se mantiene como el sitio con mayor extensión. Cerro Luna se encuentra localizado de manera más central con respecto al resto de los asentamientos en comparación a la Loma Lagartija, la cual se encontraba en el extremo este del área principal habitada.

Figura 5. Sitios de la fase Las Flores en Tonaltepec y su relación con los centros urbanos. (Color en la versión electrónica)

La distancia entre los sitios de Tonaltepec y los centros urbanos regionales se redujo considerablemente, pasando de un promedio de 3,89 a 2,95 (s 0,7407) horas de camino, que representa una diferencia estadísticamente significativa determinada por la prueba-t de Student (t = 6,2927; df = 51,619; p < 0,001). De manera inversa al periodo anterior, la mayor parte de los sitios se localiza a menor distancia desde los centros (Tabla 2). Esto se debe principalmente al establecimiento de Cerro Verde, a menor distancia de Tonaltepec en el Valle de Coixtlahuaca. Yucuñudahui también se localiza más cerca de Tonaltepec que los sitios previos en el valle de Nochixtlán. Esto genera que los sitios de Tonaltepec se distribuyan en relación al centro más cercano entre Cerro Verde, Yucuñudahui y Fortín de San Juan Teposcolula. La distancia promedio entre sitos urbanos aparece ligeramente menor con 4,38 horas a pie considerando los tres vecinos más cercanos (Tabla 3). Aún se puede observar la relación entre la distancia entre sitios y su extensión (β = 0,023267; df = 5; p < 0,001; adj R2 = 0,8338), si bien algunos sitios se separan más de la línea de regresión (Figura 6).

Figura 6. Relación entre extensión y distancia entre sitios urbanos pares durante la fase Las Flores.

Tabla 3. Distancias en horas entre sitios en Tonaltepec a la capital regional más cercana.

El sitio donde observamos mayor diversidad de cerámicas de la fase Las Flores fue el sitio VHA-6A. Esta cerámica incluye tiestos grises con decoración incisa, bordes divergentes, acabados pulidos y bruñidos, pero en pastas típicas de la época Clásica, además de los característicos Chachoapan Naranja observados en los otros sitios. La extensión Clásica de este sitio es muy pequeña por lo que la diversidad de cerámica hallada nos llamó la atención. El sitio se encuentra en una de las partes más erosionadas del municipio. El límite de este sitio se registró adyacente a una pendiente casi vertical de no menos de 10 m de suelos destruidos por erosión. Es posible que este sitio, y tal vez otros correspondientes a esta fase, fuera de mucha mayor extensión, pero la superficie de ocupación ha sido totalmente destruida por la erosión. Otro aspecto relevante de este sitio es que se encuentra en la ruta óptima entre el sitio de Cerro Luna y los localizados en los valles de Teposcolula y Yucunama.

Como en el resto de la Mixteca Alta, la fase Natividad en Tonaltepec muestra un significativo crecimiento poblacional, si bien no tanto en el número total de sitios (n = 37) pues muchos de los sitios anteriores se unieron en uno solo, la extensión del área total ocupada incrementa en 271% para alcanzar 600,55 ha con un tamaño promedio de sitio de 16,23 ha (Figura 7). Cerro Luna se une con el sitio que ocupa la actual comunidad de la cabecera de Tonaltepec como el sitio de mayor extensión, ocupando casi 20% (119,50 ha) de toda el área ocupada durante este periodo.

Figura 7. Sitios de la fase Natividad en Tonaltepec y su relación con los centros políticos. (Color en la versión electrónica)

Los centros políticos regionales vuelven a reubicarse. Coixtlahuaca, Yanhuitlán y Yucundaa emergen como centros de primer orden en los valles de Coixtlahuaca, Nochixtlán y Teposcolula respectivamente, mientras que Nuundaa se mantiene como el sitio principal en el Valle de Tamazulapan. La distancia promedio entre estas capitales aumenta a 8,31 horas de camino con un mínimo de 6,42 horas entre sitios pares (Tabla 4). Sin embargo, además de estas capitales, una serie de sitios secundarios surgen adyacentes a las capitales o entre ellas, generando una ocupación casi continua dentro de y entre los distintos valles.

Tabla 4. Distancia en horas entre sitios de la fase Natividad.

Los sitios de Tonaltepec se encuentran ahora a menor distancia de Yanhuitlán en el Valle de Nochixtlán que de Coixtlahuaca. En general, los sitios de esta fase vuelven a alejarse de las capitales regionales con promedio de 4,05 horas (s 0,717), lo que representa un cambio estadísticamente significativo en base a la prueba-t de Student (t = −6,26; df = 66,532; p < 0,001). La mayor parte del área ocupada, si bien no tanto el número de sitios, se distribuye de manera más o menos uniforme entre 3,0 y 4,5 horas de distancia desde los centros regionales (Tabla 2).

Dos sitios de esta fase merecen una mención especial debido a su localización y los materiales cerámicos en ellos registrados. Fuera de los grandes sitios arriba mencionados, donde hubo la mayor concentración de cerámicas indicativas de alto estatus, como cerámicas polícromas y cacique bruñido, fueron los sitios Mogote de la Bandera (VHA 4) y Loma El Espinal (TON 21). En estos sitios se presentaron concentraciones de cerámica polícroma, soportes zoomorfos y variedades de Yanhuitlán Rojo sobre Crema con diseños más elaborados que no fueron registrados en ningún otro sitio del recorrido. Ambos sitios se localizan sobre la ruta óptima calculada entre las capitales regionales de Yucundaa y Coixtlahuaca, justo en los extremos de nuestra prospección y en el rango de 3,0 a 3,5 horas de camino de alguna cabecera política.

Discusión

El patrón de asentamiento de Tonaltepec debe ser entendido en su contexto regional y puede relacionarse con las consideraciones en torno al territorio arriba mencionadas. El área se ocupó inicialmente durante la fase Ramos, durante la cual la Mixteca Alta experimentó un intenso proceso de urbanización. Esta urbanización no parece haber sido uniforme en toda la Mixteca y los valles circundantes a Tonaltepec muestran los dos extremos considerados por Kowalewski (Reference Kowalewski, Fargher and Espinoza2016) en cuanto al peso dado a lo político o económico con relación al patrón de asentamiento. La significativa correlación entre la extensión de los sitos y su distancia a sus pares sugiere que en el caso de Naduza-Ñandugue el peso se dio en lo político al concentrar toda la población en un solo sitio y a la vez alejarse lo más posible del resto de los sitios urbanos. En el resto de los valles, cierto nivel de integración puede sugerirse en función de la distancia entre los sitios de acuerdo a lo propuesto para los casos en los que lo económico es prioritario. Sin embargo, con excepción de Nuundaa en el Valle de Tamazulapan, los sitios urbanos se encuentran también en posiciones defensivas, por lo que cierto grado de conflicto no puede descartarse.

Dentro de este contexto regional, Tonaltepec se observa relativamente aislado y su patrón de asentamiento muestra ciertas diferencias con el del resto de la región. Mientras que en los valles circundantes, la fase Ramos se caracteriza por la concentración de la población en pocos sitios fortificados y de gran tamaño, en Tonaltepec la mayor parte de la población se encuentra dispersa en pequeños sitios. La mayor parte de estos sitios se encuentra a una distancia igual o mayor a tres horas y media desde los principales centros urbanos —es decir, a mayor distancia que entre sitios urbanos. El sitio más cercano a Tonaltepec es Fortín de San Juan Teposcolula, el cual por sus dimensiones (poco más de 38 ha) parece poco probable que fuera capaz de incorporar a Tonaltepec, que en su conjunto representa una extensión mayor si bien distribuida en numerosos sitios. En el caso de Naduza-Ñandugue, que por su extensión podría considerarse una amenaza, esta lejanía puede interpretarse como que Tonaltepec no formó parte de esta entidad política, que se muestra más enfocada al control político al concentrar su población en un solo centro y dejando un “área de amortiguamiento” entre ella y las otras entidades políticas. De la misma forma, la lejanía con los otros valles podría implicar que Tonaltepec se encontraría relativamente fuera del intercambio comercial entre estos sitios. De las rutas óptimas que conectan los principales sitios urbanos, aquellas que van del Valle de Teposcolula a Naduza-Ñandugue atraviesan Tonaltepec, mas si Naduza-Ñandugue enfocada en lo político no participaba tan activamente en el intercambio comercial con los otros centros, esta ruta no sería de tanta relevancia dentro del sistema de comunicación interurbano.

Una de las hipótesis sobre el surgimiento de sitios urbanos refiere que la concentración poblacional estaría asociada a la capacidad de defensa de agresiones externas. De ser así, la dispersión de los asentamientos en Tonaltepec estaría relacionada negativamente con esta capacidad de defensa. Podría argüirse que, debido a su relativo aislamiento, los pobladores de Tonaltepec no se sintieron presionados a concentrarse en búsqueda de defensa al encontrase más allá de las capacidades coercitivas de los centros urbanos emergentes. Sin embargo, Loma Lagartija, el más probable sitio administrativo de Tonaltepec durante esta fase, se localiza en unos de los puntos más lejanos desde los centros urbanos, a más de cuatro horas de distancia, y en una posición en el paisaje ventajosa para su defensa. Durante nuestro recorrido observamos una serie de estructuras arquitectónicas defensivas (parapetos), que según nuestros informantes datan de un periodo de conflicto violento entre las comunidades de Santo Domingo Tonaltepec y Santa María Nativitas —ésta última localizada en el Valle de Coixtlahuaca— durante las décadas de 1930 y 1940. La ubicación de estos parapetos presenta una amplia visibilidad y difícil acceso desde las montañas que separan a Tonaltepec de Coixtlahuaca, haciéndola un buen punto para la defensa. La localización de Loma Lagartija en esta loma, con ventajas defensivas, sugiere que pudieron existir preocupaciones de agresión externa entre la población de Tonaltepec desde sus inicios. Si bien Loma Lagartija no es el sitio de mayor extensión, pudo servir como ciudadela para refugiarse en caso de ataque.

Esta situación de relativo aislamiento cambió durante la época Clásica cuando la mayor parte de Tonaltepec parece haber estado bajo la influencia directa (considerada en función de la distancia de camino desde el centro) de Cerro Verde. Una de las principales razones que nos hacen pensar en una pérdida de la autonomía política es la reubicación del centro administrativo local, de Loma Lagartija a Cerro Luna. Loma Lagartija se localiza en una posición ventajosa para la defensa en función de la distancia desde otros sitios, inaccesibilidad y visibilidad del paisaje circundante, pero relativamente oculto más allá del área inmediata. Por el contrario, Cerro Luna se encuentra en un área más accesible desde cualquiera de los valles circundantes y presenta buena intervisibilidad con el sitio de Cerro Verde.

Esto correspondería con lo que se ha observado en la Mixteca Alta durante la fase Las Flores, cuando se registra un mayor interés en el control de las fronteras y entre cuyas estrategias se encontraría el establecimiento de cadenas de unidades residenciales en los límites territoriales (Kowalewski et al. Reference Kowalewski, Balkansky, Stiver-Walsh, Pluckhahn, Chamblee, Pérez Rodríguez, Espinoza and Smith2009:310), como parece ser el caso de Tonaltepec para los límites entre Cerro Verde y Yucuñudahui. A este respecto, los sitios en la parte sureste de Tonaltepec se encuentran a menor distancia de Yucuñudahui que de Cerro Verde, incluido el sitio TON 28, que es el sitio que le sigue a Cerro Luna en términos de extensión durante este periodo. De manera similar, el sitio VHA-6a, en el cual encontramos una considerable diversidad de cerámicas clásicas y cuya pequeña extensión puede deberse a la erosión, se encuentra a menor distancia de Fortín de San Juan Teposcolula. Es posible entonces que el intento de establecer en Tonaltepec un control sobre el límite territorial entre entidades políticas haya sido una estrategia tanto de Cerro Verde como de sus competidores. Cabe la posibilidad de que Cero Luna y TON-28 (y tal vez VHA-6a) correspondan a asentamientos fronterizos gemelos, cada uno respondiendo a los distintos centros políticos y económicos de este periodo, aunque más investigación sería necesaria para contrastar esto. Resulta interesante también que cada uno de estos sitios (Cerro Luna, TON-28 y VHA-6a) se localiza en cada una de las distintas comunidades (cabecera y agencias) que conforman hoy en día el municipio yucunchano: Tonaltepec, Río Blanco y Vista Hermosa, respectivamente, lo cual podría significar una larga historia de división tripartita de esta comunidad.

La época Posclásica fue un periodo de gran integración en la Mixteca Alta en la cual Tonaltepec no estuvo ausente. Conforme las entidades políticas aumentaban autoridad y territorio mediante la integración de otros sitios como centros secundarios, las capitales se alejaron unas de otras. Este alejamiento de las capitales podría sugerir un mayor grado de competencia política, mas el incremento y concentración de la población urbana de los sitios secundarios apunta a que la integración económica horizontal fue determinante del patrón de asentamiento más allá de los centros políticos (Kowalewski Reference Kowalewski, Fargher and Espinoza2016). En este sentido, Tonaltepec parece haber correspondido a un sitio secundario del reino de Yanhuitlan, localizándose a menos de 3,5 horas de su capital Loma Ayuxe.

La fuerte integración económica de la Mixteca debió dar ventajas a aquellas comunidades localizadas sobre las principales rutas de comunicación y comercio. Una de estas rutas atraviesa Tonaltepec, comunicando Yucundaa y Coixtlahuaca. A diferencia de la fase Ramos, durante la cual Naduza-Ñandugue pareciera haberse aislado de las rutas de intercambio interregionales, y por esto haciendo que la ruta entre los valles de Teposcolula y Coixtlahuaca que atraviesa Tonaltepec careciera de relevancia regional, durante Natividad, al convertirse Coixtlahuaca en un importante sitio de comercio y acopio de tributo, el control de esta área representaría importantes ventajas para una región que hasta entonces había sido un punto marginal.

Esta ruta pudo ser de gran importancia no sólo para estos dos importantes reinos sino a una escala mayor. Hacia el sur, Yucundaa era tan sólo el primer reino de los varios que llegaban hasta la costa y que, por su ubicación al oeste de la sierra de Nochixtlan, debieron utilizar esta ruta hacia Coixtlahuaca, que a su vez era el punto de contacto con Puebla, el imperio mexica y el centro de México. Los sitios de Mogote de la Bandera (VHA 4) y Loma el Espinal (TON 21), localizados exactamente sobre la ruta óptima estimada, pudieron corresponder a puntos de control comercial por parte de los reinos de Yanhuitlan y Coixtlahuaca respectivamente, pues además de estar sobre la ruta óptima, se encuentran en el rango de la distancia máxima (3,5 a 4,0 horas de camino) controlable por los respectivos centros políticos. Si bien estos sitios pudieron no ser políticamente relevantes, las ventajas económicas de su localización les permitieron un mayor acceso a materiales más costosos —como las cerámicas polícromas— que el resto de los sitios periféricos del área.

Otra observación interesante es que los sitios al norte de Tonaltepec, en el área conocida como Rancho La Unión se encuentran más cercanos a Coixtlahuaca, y fue esta área justamente la disputada con la comunidad de Santa María Nativitas durante el conflicto violento de las décadas de 1930 y 1940 entre los dos pueblos.

Conclusión

El estudio que aquí presentamos aborda las dinámicas territoriales de la Mixteca Alta vistas desde un área que puede considerarse como periférica. El estudio del territorio que forma parte fundamental de cualquier entidad política no debe ser abordado únicamente desde el centro político. Por el contrario, algunos de sus fundamentos más interesantes —su delimitación y la relación con los territorios adyacentes— sólo pueden ser abordados desde sus límites espaciales. Santo Domingo Tonaltepec nos ofrece una oportunidad inigualable de estudiar estos procesos territoriales. Su posición geográfica combina una relativa inaccesibilidad con el hecho de encontrarse rodeada por entidades políticas de primer orden durante todo el desarrollo cultural de la región. Además, el corpus de datos sobre los patrones de asentamientos a escala regional, que se ha construido a través de décadas de investigaciones arqueológicas, nos permite construir nuestras interpretaciones más allá de la escala de sitios específicos.

En Tonaltepec, observamos distintas maneras de conformarse como límite territorial. En un primer momento observamos un relativo aislamiento y posiblemente independencia de los procesos urbanos que se desarrollaron en la región, encontrándose aparentemente fuera tanto de la competencia como del intercambio entre las principales unidades políticas. En épocas posteriores Tonaltepec se conforma como frontera política, la cual debe entenderse tanto como línea divisoria como punto de contacto entre distintas entidades. Conforme se consolidaba la integración económica de la región, podemos ver en Tonaltepec las ventajas de constituirse en nexo entre entidades, donde la frontera no debe verse ya tanto como límite sino como punto intermedio entre los nodos de un sistema mayor.

Agradecimientos

Queremos dar nuestro más profundo agradecimiento a la comunidad de Santo Domingo Tonaltepec que nos permitió y acompañó en el recorrido de su territorio, y nos compartió su conocimiento sobre su historia y tradiciones. Agradecemos al Consejo de Arqueología del INAH por los permisos otorgados para la realización de esta investigación. Esta investigación se desarrolló gracias al financiamiento del National Geographic Society (Grant #HJ-155r-17).

Declaración de disponibilidad de datos

Los materiales de esta investigación se encuentran resguardados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el ex-convento de Cuilápam de Guerreo. Los datos están disponibles a través de Verónica Pérez Rodríguez, Laboratory of Environmental and Ecological Archaeology, Department of Anthropology, University at Albany-SUNY.