La Revolución Industrial originada en Inglaterra hacia fines del siglo dieciocho propició un reordenamiento global ligado a nuevas tecnologías y a cambios en las formas de producción, dando un impulso único a un capitalismoFootnote 1 industrial que hacia fines del siglo diecinueve alcanzó una influencia —directa o indirecta— sobre casi la totalidad del planeta (Hobsbawm Reference Hobsbawm, de Sandoval, Caranci, Faci and García Fluixà2014). Este proceso estuvo definido, entre otros elementos, por la aparición de la fábrica, la maquinaria pesada y nuevos medios de comunicación y transporte, capaces de trasladar grandes cargas e información a largas distancias en tiempos cortos. El resultado de estas innovaciones fue una cadena de desarrollo tecnológico que tuvo una injerencia directa en la constitución de nuevos actores y nuevas relaciones sociales, económicas y políticas en el mundo entero, a la vez que fue fundamental para la instauración del capitalismo como sistema dominante a nivel global (Hobsbawm Reference Hobsbawm, de Sandoval, Caranci, Faci and García Fluixà2014; MacGuire Reference MacGuire, Hicks and Beaudry2006).

Con respecto a la Argentina, el país fue consumidor de productos industriales europeos desde la primera mitad del siglo diecinueve (Parish Reference Parish1852), pero fue a partir de la década de 1870, con el impulso que dio la Generación del 80 —élite que monopolizó el poder político-económico y gobernó la Argentina desde 1874 hasta 1916— a la consolidación del Estado Nacional, a la expansión de las vías férreas hacia el interior del país y a la importación masiva de maquinarias, que los efectos de dicha revolución comenzaron a avanzar con fuerza sobre la mayor parte del territorio (Guy Reference Guy2009). En la provincia de Tucumán, los referentes industriales más importantes fueron el ferrocarril, que arribó en 1876, y la industria azucarera (Campi Reference Campi2002), siendo esta última el contexto de estudio para este trabajo.

La industria azucarera tucumana se desarrolló durante el siglo diecinueve. Iniciada en la década de 1820, en poco más de medio siglo pasó de estar representada por pequeñas fábricas que funcionaban con tecnologías muy rudimentarias y formaban parte de establecimientos polirubros que combinaban la producción de derivados de la caña de azúcar con la ganadería, la producción de cítricos, etcétera, a estar nucleada en unidades especializadas poseedoras de la más alta tecnología de la época (Campi Reference Campi2017; Guy Reference Guy2009). Si bien podría suponerse a los avances tecnológicos y a la incorporación de maquinarias de última generación en el procesamiento de caña como los aspectos más destacados de este proceso, es necesario tener en cuenta que las modificaciones en los sistemas tecnológicos —es decir, en las fuerzas productivas— implican, además, una serie de cambios estructurales que intervienen directamente en las relaciones económicas, políticas y sociales (MacGuire Reference MacGuire, Hicks and Beaudry2006).

Así, simultáneamente a los diversos cambios tecnológicos, Tucumán fue escenario de una serie de trasformaciones económicas, productivas, políticas y sociales que convirtieron a la industria azucarera local en una de las industrias más desarrolladas del país, y que quedaron plasmadas materialmente. En consonancia con esto, desde 1878 en adelante, dentro de los establecimientos azucareros tuvieron lugar grandes reformas en el paisaje susceptibles de ser abordadas desde la arqueología: infraestructuras especializadas que servían de base a nuevos medios de transporte, edificios de funciones y formas específicas adaptados a los modernos métodos de producción, nuevos patrones de consumo inherentes a la disponibilidad de productos y materiales hasta entonces restringidos, e innovadores sistemas de viviendas para operarios y propietarios, funcionales a las relaciones laborales que trajeron aparejadas los sistemas tecnológicos recién implementados. Las reformas de este último tipo son las que aquí consideraremos.

En este trabajo presentamos una aproximación arqueológica al pasado industrial de Tucumán desde una disciplina que en Argentina ha comenzado a estudiar el pasado azucarero desde hace pocos años. Para ello, examinamos los vínculos existentes entre cambios arquitectónico-espaciales y dinámicas sociales vigentes en un contexto fabril-azucarero durante el último cuarto del siglo diecinueve, momento en el cual los ingenios modificaron completamente sus sistemas tecnológicos.

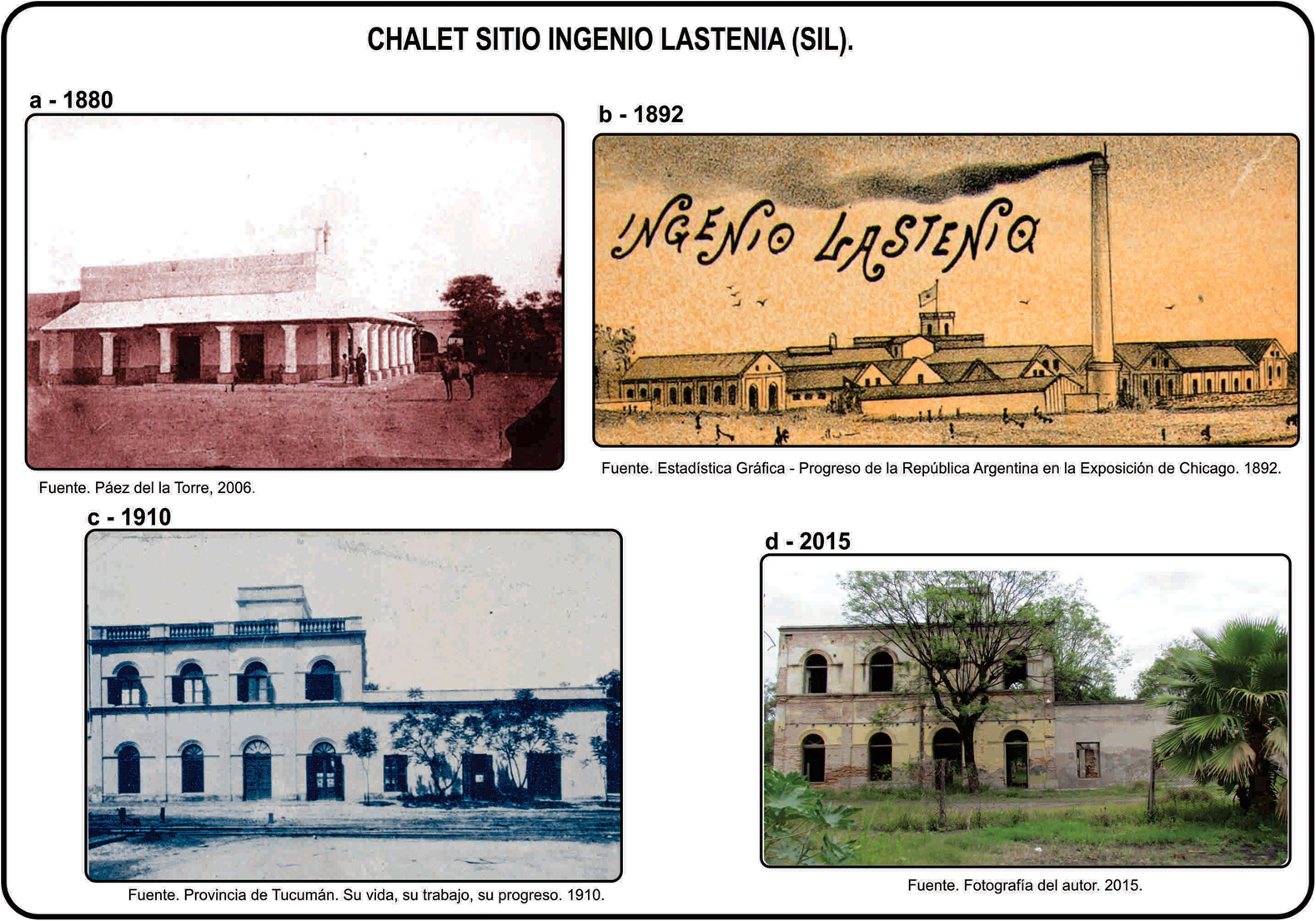

Para alcanzar este objetivo, abordamos el sitio arqueológico Ingenio Lastenia (SIL) desde: (1) las características arquitectónicas y espaciales de uno de sus edificios, la vivienda familiar de los propietarios de la fábrica y su relación con otras viviendas del entorno; (2) los cambios realizados en dicho edificio y en el entorno habitacional de trabajadores entre 1880 y 1892; y (3) la relación entre los cambios arquitectónico-espaciales y los acaecidos en el seno del mundo azucarero tucumano de fines del siglo diecinueve.

El sitio Ingenio Lastenia

El sitio arqueológico Ingenio Lastenia (65° 09′ 08″ longitud oeste y 26° 51′ 50″ latitud sur) está localizado 8 km hacia el sudeste del casco histórico de la ciudad de San Miguel de Tucumán, sobre la banda este del Río Salí, que atraviesa la provincia en sentido norte–sur y es su principal curso de agua, a 430 msnm. Su emplazamiento corresponde a la actual localidad Banda del Río Salí, Departamento Cruz Alta, provincia de Tucumán, República Argentina (Figura 1).

Figura 1. Ubicación del Ingenio Lastenia en relación con el casco histórico de San Miguel de Tucumán. Arriba: Elaboración propia sobre plano de San Miguel de Tucumán de 1901 (Chapeaurouge Reference Chapeaurouge1901). Abajo: Elaboración propia sobre imagen satelital extraída de Google Earth Pro. Datos de la imagen: © 2019 Google, image © 2019 Maxar Technologies.

El área reúne condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo del cultivo de caña de azúcar y llegó a concentrar la mayor producción azucarera del país (Schleh Reference Schleh1945). Su aptitud para el cultivo de caña puede vislumbrarse al considerar tres factores fundamentales: suelos, régimen térmico y disponibilidad hídrica. Si bien las características del sector de la provincia estudiado no son las ideales —fundamentalmente por las heladas invernales y por un régimen de precipitaciones menor al óptimo— sus valores se encuentran dentro de los parámetros que permiten llevar adelante el cultivo de caña de manera satisfactoria (Romero et al. Reference Romero, Digonzelli and Scandaliaris2009).

El Ingenio Lastenia fue uno de los más de cien ingenios que funcionaron en la provincia de Tucumán durante el siglo diecinueve (Campi Reference Campi2017). A lo largo de su historia, que comienza en la década de 1830 (Villar Reference Villar2016), sufrió gran cantidad de modificaciones de diversa índole, principalmente relacionadas con cambios productivos y tecnológicos que caracterizaron a las diferentes etapas de la industria azucarera en la provincia (Schleh Reference Schleh1945; Villar Reference Villar2016). El establecimiento cerró sus puertas en el año 1966 por disposición del gobierno de facto encabezado por el General Onganía que, argumentando deficiencias económicas por parte de diversas plantas, ordenó —por decreto-ley 16.926— la intervención, cierre y desmantelamiento de los ingenios Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, La Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana (República Argentina 1966). Para 1968, en Tucumán, 11 fábricas de azúcar habían cerrado sus puertas definitivamente, sumergiendo a la provincia en una profunda crisis económica y social cuyos efectos aún hoy son perceptibles (Nassif Reference Nassif2015).

Considerando los más de 130 años que el Ingenio Lastenia funcionó como unidad de procesamiento de caña de azúcar (1834-1966), podemos afirmar que es un verdadero testigo de gran parte de la historia de la industria azucarera argentina, por lo que su estudio arqueológico permite analizar procesos de diversa índole asociados a la industria azucarera en diferentes épocas.

En este trabajo en particular nos enfocamos en el análisis de la vivienda de los propietarios del ingenio, un edificio de cuatro plantas que ocupa un lugar central dentro del predio correspondiente a la fábrica; y en su vínculo con una serie de viviendas de mampostería de ladrillo y techos de teja, construidas para residencia de trabajadores con anterioridad a 1892 (Figura 2).

Figura 2. Plano de planta del Ingenio Lastenia, primera mitad del siglo XX. Resaltadas en color las áreas relevantes para el presente trabajo. (Color en la versión electrónica)

Espacios, arquitectura y conducta

Consideramos que el estudio del espacio debe ser abordado partiendo del concepto de entorno. De esta manera, entendemos por entorno a un paisaje cultural en el cual se expresan físicamente espacio, tiempo, significados y reglas de comunicación (Rapoport Reference Rapoport2003). A su vez, un paisaje es una realidad histórica y socialmente producida que guarda relación directa con la ideología,Footnote 2 forma de racionalidad y con el entramado simbólico del grupo humano que la generó (Moore Reference Moore1996; Troncoso Reference Troncoso2001). Desde esta lógica, los entornos —o paisajes culturales— son construcciones socioculturales que, al manifestarse físicamente en elementos como la arquitectura, la distribución de espacios y lugares, los objetos intervinientes en uno u otro paisaje, e incluso en los seres humanos que los habitan, son factibles de ser estudiadas desde diversas disciplinas, dentro de las cuales se cuenta la arqueología y la antropología (Rapoport Reference Rapoport2003).

Los estudios sobre el espacio, así como también del registro arquitectónico, se presentan como un elemento de gran relevancia para la comprensión de las relaciones sociales características de un tiempo y un espacio determinados (Foucault Reference Foucault2012; Hillier y Hanson Reference Hillier and Hanson2003; Rapoport Reference Rapoport1990, Reference Rapoport2003; Troncoso Reference Troncoso2001; Zarankin Reference Zarankin, Zarankin and Acuto1999a, Reference Zarankin1999b). Si tomamos en cuenta que las técnicas disciplinarias requieren de la distribución y manejo de los cuerpos en el espacio, situación que puede estar garantizada por la existencia de determinados dispositivos arquitectónicos, así como también por la celularización, el ordenamiento y la división del espacio en zonas, dando a cada individuo un lugar específico (Foucault Reference Foucault2012); entonces, se torna relevante el estudio de los entornos construidos para dar cuenta de las dinámicas sociales y las relaciones asimétricas de poder (Troncoso Reference Troncoso2001).

Los criterios constructivos de las edificaciones y su distribución espacial están íntimamente relacionados con el discurso de quien diseña dichos espacios, funcionando estos como un texto factible de ser interpretado (Foucault Reference Foucault2012). De esta manera, podemos sostener, como lo han propuesto diversos investigadores (Bermejo Reference Bermejo Tirado2009; Funari Reference Funari1999; Zarankin Reference Zarankin1999b), que los entornos construidos, al igual que el resto de la cultura material, pueden ser abordados desde una perspectiva lingüística, ya que están ligados a un discurso mediante el cual quedan manifiestas prácticas de poder, intereses e ideologías (Funari Reference Funari1999) —es decir, que, tal como la lengua, “a cultura material é uma prática, práxis simbólica com produto de significado determinado e específico, que precisa ser situado e compreendido em relação à estrutura global do social” (Funari Reference Funari1999:7).

El rol desempeñado por la arquitectura y los espacios puede ser analizado desde diversos aspectos (Rapoport Reference Rapoport2003). En esta ocasión analizamos el rol que estos elementos jugaron: (1) a nivel de representación ideológica anclada en el espacio (sensu Moore Reference Moore1996), que evidencia las relaciones asimétricas de poder (Moore Reference Moore1996; Zarankin Reference Zarankin, Zarankin and Acuto1999a, Reference Zarankin1999b) y (2) a nivel de tecnología disciplinaria, dado que las características de un espacio construido son diseñadas y pensadas con el objetivo de apoyar una conducta deseada (Foucault Reference Foucault2012; Rapoport Reference Rapoport2003), construyendo un entorno que recuerda a sus ocupantes las reglas y conductas adecuadas para cada lugar (Rapoport Reference Rapoport2003). Dentro de cada entorno construido existen aspectos identificables arqueológicamente —características y localización de un edificio, estilos diferenciados en las construcciones, formas de una habitación o decorados, etcétera— que estimulan o recuerdan la conducta deseada para un determinado espacio.

Metodología

Para relacionar la vivienda estudiada con otros componentes del mismo entorno y con los cambios en las relaciones sociales que tuvieron lugar en los ingenios azucareros, el primer paso fue llevar adelante un relevamiento y análisis de fuentes escritas —primarias y secundarias— (sensu Orser Reference Orser2017) e iconográficas —grabados, fotografías, planos— (sensu Sobrino Simal Reference Sobrino Simal1999) relativas al contexto histórico —último cuarto del siglo diecinueve— y a los paisajes culturales estudiados —paisajes industriales azucareros tucumanos.

En segundo lugar, se realizó un relevamiento plani-altimétrico del sector estudiado, con la finalidad de obtener una imagen precisa de la distribución de las edificaciones en el espacio y de las diferencias altimétricas existentes entre las estructuras que componen el entorno construido. A continuación, se levantó un plano de la vivienda familiar de los propietarios de la fábrica complementado con un relevamiento de sus materiales constructivos. Para ello, se consideraron los diferentes elementos utilizados en la construcción de los muros que conforman al edificio, a saber, el tipo de mortero utilizado, de ladrillo y medidas, y aparejo empleado en la construcción de muros.

Una vez realizadas las actividades descriptas, y en base a la información resultante de las mismas, se aplicaron metodologías orientadas a la interpretación de datos. De esta manera, apoyándonos en Ching (Reference Ching2010) y Rapoport (Reference Rapoport2003), se abordaron las relaciones jerárquicas entre diferentes sectores habitacionales que forman parte del entorno estudiado, específicamente, entre la vivienda de los propietarios y las de los trabajadores de la planta.

Para inquirir en estas relaciones se tuvieron en cuenta tres elementos esenciales, que pueden estar presentes de manera individual o combinada, para considerar la existencia de jerarquización dentro de composiciones arquitectónicas-espaciales (Ching Reference Ching2010):

(1) Dimensiones: Una edificación puede considerarse dominante en una composición arquitectónica al poseer un tamaño que la destaque entre los demás elementos integrantes de la misma.

(2) Forma única: El predominio visual y la relevancia de edificaciones puede obtenerse creando una clara diferencia entre las formas de estos y la de otros elementos presentes en la misma composición.

(3) Localización estratégica: Para atraer la atención sobre sí mismos como objetos sobresalientes en la composición, las edificaciones pueden estar situadas estratégicamente de cuatro maneras: (a) estar ubicadas como conclusión de una organización axial o secuencia lineal; (b) ser el motivo principal de una organización geométrica; (c) ser el foco de una organización radial o central; o (d) ubicarse en la parte superior, inferior o en primer término de una composición arquitectónica.

Una vez definidas las relaciones jerárquicas entre la vivienda principal del ingenio y su entorno (análisis externo), se continuó con el estudio de la edificación propiamente dicha (análisis interno).

Con el objetivo de estudiar comparativamente los espacios internos de la edificación, se adoptó una metodología procedente de los enfoques de Sintaxis Espacial (Hillier Reference Hillier2008), utilizada por diversos autores (Bermejo Reference Bermejo Tirado2009; Chiavazza Reference Chiavazza2010; Zarankin Reference Zarankin, Zarankin and Acuto1999a, Reference Zarankin1999b). En primer lugar, se realizó un análisis de la planta del edificio denominado análisis Gamma (Hillier y Hanson Reference Hillier and Hanson2003), consistente en la confección de un gráfico o mapa de accesibilidad a un edificio en el cual se representan con un círculo numerado cada una de las unidades (habitaciones o nodos) que lo componen. Estas unidades están conectadas por líneas que representan cada una de las conexiones existentes entre las mismas. El exterior del edificio es representado mediante un círculo con una cruz. A cada nodo se le asigna, además, un nivel de profundidad de acuerdo al número mínimo de espacios que se deben atravesar para llegar desde una habitación al exterior del edificio. Finalmente, para dotar de coherencia al conjunto se justificó el gráfico en relación con el punto exterior que, ubicado hacia la base del mismo, sirve a la ordenación del gráfico en función de los niveles de accesibilidad a las distintas unidades que forman parte de la estructura analizada (Chiavazza Reference Chiavazza2010; Hillier y Hanson Reference Hillier and Hanson2003; Zarankin Reference Zarankin, Zarankin and Acuto1999a).

En segundo lugar, se siguió la propuesta de Blanton (Reference Blanton1994), quién complementó los análisis Gamma con una serie de índices que permiten, a partir de un valor numérico (índices de Blanton), indagar en estrategias espaciales de reproducción social dentro de las estructuras domésticas (Bermejo Reference Bermejo Tirado2009).

El primero de estos índices, denominado Índice de Escala, es igual a la cantidad de unidades espaciales que forman el edificio. De ser posible, este índice se debe complementar con los metros cuadrados que posee el edificio y cada habitación, y la cantidad de ocupantes de la vivienda para así poder estimar la densidad poblacional de la misma (Bermejo Reference Bermejo Tirado2009; Zarankin Reference Zarankin, Zarankin and Acuto1999a).

El segundo índice abordado, Índice de Integración, expresa el tipo de circulación dentro de una estructura y el grado de restricción que existe entre las unidades que la componen. Se obtiene dividiendo el número de conexiones existente entre el número de nodos del edificio (Bermejo Reference Bermejo Tirado2009; Zarankin Reference Zarankin, Zarankin and Acuto1999a). Cuanto menor es el resultado —que nunca puede ser menor a 1— mayor es el grado de restricción en la circulación entre habitaciones, cuanto mayor es el resultado mayor es la libertad de circulación.

El tercero, el Índice de Complejidad, da cuenta de la distribución y aislamiento de los espacios. Se refiere a la cantidad de conexiones entre nodos (Índice de Complejidad A) y a la cantidad de habitaciones que hay que atravesar desde el exterior para llegar a cada nodo (Índice de Complejidad B). Esta medición sugiere la variabilidad funcional de los espacios y es muy útil cuando no se tiene información precisa acerca de la funcionalidad específica de los espacios que componen un edificio (Bermejo Reference Bermejo Tirado2009; Zarankin Reference Zarankin, Zarankin and Acuto1999a).

Por último, siguiendo la propuesta de Zarankin (Reference Zarankin, Zarankin and Acuto1999a), se complementó la información resultante de los análisis mencionados con información relativa a los propietarios de la vivienda y el contexto histórico de la construcción de las estructuras estudiadas.

Los ingenios tucumanos hacia 1880-1890

La llegada del ferrocarril en el año 1876 marcó para la industria azucarera tucumana el comienzo de un periodo que se extendió hasta 1896, que es conocido en la historiografía económica como despegue azucarero (Campi Reference Campi1993). Esta etapa estuvo caracterizada por grandes innovaciones tecnológicas y un importante aumento en la demanda de mano de obra (Campi Reference Campi2009). La primera de estas situaciones se ve reflejada en la modernización completa de los métodos productivos de los ingenios azucareros que, a través del nuevo medio de transporte, pudieron incorporar tecnología de punta convirtiendo a la provincia en uno de los polos industriales más importantes del país. La segunda es evidente en el arribo a la provincia de miles de migrantes que llegaron, a veces de manera voluntaria y otras veces de manera forzada, para trabajar en los ingenios (Campi Reference Campi1993; Lenton Reference Lenton2005).

Las innovaciones en las maquinarias —incorporación de motores a vapor como principal fuente de energía, grandes trapiches horizontales de hierro, tachos de evaporación al vacío para la cocción de los jugos y turbinas centrífugas para separar el azúcar cristalizado de las mieles— con una capacidad productiva muy superior a las utilizadas poco tiempo antes (Groussac Reference Groussac1882; Schleh Reference Schleh1945), la incorporación de operarios especializados y nuevas técnicas, generaron cambios sustanciales. De más de un centenar de fábricas existentes hasta 1876 (Campi Reference Campi2017), que en su mayoría procesaban la caña con sistemas tecnológicos antiguos —trapiches verticales de madera accionados por bueyes, hornallas con pailas para la cocción de los jugos y hormas cerámicas para la purga del azúcar— (Groussac Reference Groussac1882), en 1881 sólo quedaban 34, portadoras de la más alta tecnología de la época y que requerían mayor número de trabajadores que todos los anteriores establecimientos juntos (Schleh Reference Schleh1945).

Esta reducción en el número de fábricas se dio debido a que los industriales sin capacidad adquisitiva para modernizar sus ingenios, al no poder competir con las unidades modernizadas, cerraron sus fábricas y, en su mayoría, pasaron a convertirse en plantadores o colonos (Schleh Reference Schleh1945), conformándose a partir de los industriales propietarios de fábricas una burguesía del azúcar (Campi Reference Campi2009; Sánchez Román Reference Sánchez Román2005). El Ingenio Lastenia estuvo entre las unidades que no cerraron sus puertas. En 1880 su propietario, Máximo Etchecopar, impulsó las modificaciones necesariasFootnote 3 para mantenerlo competitivo (Groussac Reference Groussac1882; Villar Reference Villar2016).

La conformación de una élite azucarera, las modificaciones en las características de las unidades productivas, los cambios en la velocidad y capacidad de carga del transporte, la necesidad de brazos que trabajaran en estas nuevas unidades de producción y en los cañaverales y el consecuente arribo de una gran cantidad de migrantes procedentes de los más diversos orígenesFootnote 4 que confluyeron en un mismo espacio (Campi Reference Campi2009; Lenton Reference Lenton2005; Sarmiento Reference Sarmiento1886), son evidencia de modificaciones sustanciales en el seno de un capitalismo industrial azucarero que, si bien sienta sus bases con anterioridad a la década de 1870,Footnote 5 a partir de estos años comenzó a adquirir características estructurales muy diferentes (Campi Reference Campi2009, Reference Campi2017).

Durante los primeros años posteriores a 1880, la gran mayoría de las personas que arribaron a los ingenios habitaban en ranchos construidos con restos de caña de azúcar (despunte y hojas) y en tolderías improvisadas en las inmediaciones de la fábrica (Campi Reference Campi2009; Sarmiento Reference Sarmiento1886).

Esta situación comenzó a cambiar a mediados de la década de 1880, cuando algunos industriales comenzaron a construir viviendas diferenciadas para peones, maquinistas y mayordomos (Sarmiento Reference Sarmiento1886), dando origen a un proceso que culminaría con el surgimiento de los llamados pueblos azucareros que, en varios de los ingenios, para la primera década del siglo veinte ya eran un componente característico de las unidades de producción (Paterlini De Koch Reference Paterlini De Koch1987).

Hacia 1892, el Ingenio Lastenia ya había comenzado el proceso de construcción de viviendas de ladrillo y teja para trabajadores, dispuestas de manera lineal y con sus frentes orientados hacia la entrada de la fábrica (República Argentina 1892).

En este contexto, con la finalidad de moralizar y/o civilizar a la mano de obra —aspecto que garantizaría el buen funcionamiento del nuevo modelo productivo— se aplicaron diversas técnicas de disciplinamiento, imponiendo a miles de personas, nuevas maneras de utilización del agua y la tierra, del tiempo y el espacio, nuevas concepciones del trabajo, de la recreación, de la religiosidad, del descanso, etcétera (Campi Reference Campi2009). Como consecuencia de este proceso, las condiciones dadas en los ingenios azucareros a partir de 1880 propiciaron el surgimiento de dinámicas sociales diferentes a las existentes poco tiempo antes.

Además de lo mencionado, por entonces, como parte de este nuevo ordenamiento social, los propietarios de los ingenios comenzaron a construir para sí un tipo de vivienda que, conviviendo con las precarias casas de los trabajadores, conformaba un punto neurálgico del poder, el chalet (Campi Reference Campi2009). Este lujoso edificio generalmente estaba ubicado en el mismo predio de la fábrica, resaltando por sobre el resto de las construcciones (Campi Reference Campi2009; Paterlini De Koch Reference Paterlini De Koch1987).

Resultados

El chalet y su entorno

Para abordar la relación existente entre el chalet y su entorno, el primer aspecto a considerar fue su ubicación hacia el interior de la planta fabril (Figura 2). Las connotaciones de esta característica son notables en dos grabados expuestos en la Estadística Gráfica: Progreso de la República Argentina en la Exposición de Chicago de 1892 (Figura 3), que brindan una perspectiva hacia el oeste desde lo alto del chalet del Ingenio Lastenia (Villar Reference Villar2016).

Figura 3. Perspectiva del sector de viviendas de los trabajadores desde lo alto de la vivienda de los propietarios (Fuente: República Agentina 1892). (Color en la versión electrónica)

Estas imágenes han sido fuente de importantes aportes para nuestra investigación. Por ejemplo, muestran el perímetro de la fábrica en 1892 coincidente con el actual, la ubicación de la puerta de acceso a la planta en el mismo lugar que hoy en día y el camino exterior coincidente con la avenida Tornquist (Villar Reference Villar2016). A los fines del presente trabajo consideramos un elemento en particular, la clara perspectiva del sector del ingenio en el cual se emplazaron las viviendas de los obreros hacia 1892.

Este aspecto permite inferir la facilidad con que podría haber sido supervisada el área desde los pisos superiores del chalet de los propietarios. Por otra parte, la información aportada por extrabajadores del ingenio indica que esta misma área, denominada El cuadro por los informantes, habría sido utilizada como sector habitacional para obreros hasta el cierre del ingenio en 1966 (Villar Reference Villar2016).

Para indagar en la relación jerárquica existente entre el chalet y otras viviendas que componen el entorno, realizamos un análisis comparativo basándonos en los tres elementos propuestos por Ching (Reference Ching2010) para dicho fin, a saber: dimensiones, forma única y localización estratégica.

Dimensiones. El chalet del Ingenio Lastenia presentó diferencias sustanciales respecto de las demás viviendas en cuanto a sus dimensiones. En la Tabla 1 se aprecian las diferencias entre el chalet, el recinto habitacional E1-SIL1, emplazado hacia el interior del predio fabril, y las viviendas del área habitacional de los obreros, ubicadas en el campo y ya presentes en grabados de 1892. El recinto E1-SIL1, parcialmente excavado entre 2013 y 2017, arrojó evidencias de ocupación efectiva durante las últimas dos décadas del siglo diecinueve —botellas de vidrio soplado en moldes, una moneda argentina del año 1884, entre otrasFootnote 6 (Villar Reference Villar2016).

Tabla 1. Comparación entre viviendas del último cuarto del siglo diecinueve.

Forma única. Las particularidades expuestas en el apartado anterior evidencian el carácter único del chalet del SIL en relación con su entorno. Destacaremos además de lo ya mencionado, la suntuosidad de la vivienda en comparación con aquellas contemporáneas y la presencia de un componente particular, un mirador ubicado en un segundo piso a casi 10 m de altura, apreciable ya en 1892 (Figura 4a), que posibilitaba una perspectiva de altura con una visión de 360° del área.

Figura 4. Vivienda de los propietarios del Ingenio Lastenia en imágenes de diferentes épocas. (Color en la versión electrónica)

Finalmente, el censo de 1895 arroja datos substanciales en lo que se refiere a las características de las viviendas del sector Banda y los Vallistos del segundo distrito del Departamento Cruz Alta, lugar de emplazamiento del ex-Ingenio Lastenia, destacándose la presencia de una única casa de azotea con dos pisosFootnote 7 (Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina [AGN] 1895: Segundo Censo de la República Argentina, Censo Nacional de Población, Provincia de Tucumán, Departamento Cruz Alta, Distrito 2°, Tomo 24, folios 160–165), registrada en el mismo libreto de la familia Chavanne, propietaria del Ingenio Lastenia hacia 1895Footnote 8 (Villar Reference Villar2016). Tomando en cuenta el dato aportado por el censo en conjunto con el hecho de que para ese mismo año la vivienda ya existía en el área mencionada, inferimos que la casa de dos plantas a la que hace referencia el censo es la abordada en este trabajo.

Localización estratégica: Con respecto a la localización estratégica del chalet, es el único edificio cuyo frente puede ser percibido completamente desde la entrada de la fábrica, detalle que aún hoy lo ubica como uno de los edificios más destacados de Lastenia, emplazado como conclusión del principal eje de circulación de la localidad que se extiende desde la Avenida General San Martín, a lo largo de la actual Avenida Eva Perón, atraviesa el portón de entrada a la fábrica y finaliza (¿o comienza?) en la vivienda.

Otro de los elementos fundamentales para considerar sobre la localización estratégica del edificio es su diferencia de altitud con las viviendas para trabajadores. Los relevamientos realizados en el área resultaron en que el chalet está emplazado 2,5 m por encima de las viviendas para obreros.

Fuentes iconográficas y materiales constructivos

En este apartado se hará referencia a los resultados de los análisis de fuentes iconográficas y de relevamiento de materiales de construcción de los muros del edificio, y se expondrán las interpretaciones realizadas a partir de la combinación de ambos análisis.

La primera referencia acerca del edificio estudiado procede de una fotografía publicada por Páez de la Torre (Reference Páez de la Torre2006) en el diario La Gaceta; la imagen corresponde a la casa de la familia Etchecopar en el Ingenio Lastenia y fue tomada hacia el año 1880. El ingenio estuvo en manos de esta familia entre 1849 y 1888 (Villar Reference Villar2016). La segunda es un grabado realizado en 1892, publicado en la Estadística gráfica: Progreso de la República Argentina en la Exposición de Chicago (República Argentina 1892). La tercera fue publicada en el álbum Provincia de Tucumán: Su vida, su trabajo, su progreso (República Argentina 1910). Por último, se expone una imagen de la vivienda en el año 2015, aspecto que aún preserva en la actualidad. A partir de la comparación de las cuatro imágenes —todas tomadas en sentido norte–sur— logramos inferir (Figura 4):

(1) En la foto 4c, el estilo del sector delantero del chalet (derecha de la imagen —de una sola planta) es muy diferente del estilo del sector trasero (izquierda de la imagen —más de una planta). En el sector delantero no se han utilizado arcos de medio punto para definir los vanos de las aberturas, ni se observan molduras, características presentes en el sector trasero.

(2) Las características generales del sector delantero del chalet coinciden con las observadas en la vivienda de la fotografía de 1880. Si bien en la imagen 4b se observan elementos ausentes en 4c y 4d, una estructura con dos columnas y un arco —sobre la parte superior del edificio— y se destaca la presencia de un techo a un agua soportado por columnas, que conforman una galería que circunda a la vivienda, en 4b y en el sector delantero de 4c —ambas representaciones de la fachada norte de la edificación— es notable la ubicación de las aberturas y la cornisa sobre la parte superior de la fachada exactamente en el mismo lugar; este último elemento en 4c, además, denota claras diferencias entre los sectores delantero y trasero del edificio.

(3) En la fotografía de 1880 no se aprecia la estructura de tres plantas que debería ser visible en la parte izquierda de la misma.

(4) En los grabados de 1892 aparece el mirador perteneciente al chalet del ingenio, presente también en las fotografías de 1910 y de 2015.

Partiendo de las inferencias mencionadas, se planteó a modo de hipótesis que el sector del chalet que cuenta con sólo una planta, apreciable en las fotografías de 1910 y 2015, y la vivienda fotografiada en 1880, son el mismo edificio. Para verificar la validez de dicha hipótesis se optó por analizar in situ los espacios que componen el edificio, así como también los materiales de construcción de los muros de ambos sectores. Las observaciones de campo nos permitieron notar, en primer lugar, que el sector que en las fotografías posee tres plantas está compuesto en realidad por cuatro plantas, pues posee un sótano que obviamente no es observable en las imágenes; en segundo lugar, ubicamos los vanos de dos aberturas apenas apreciables en 4b —sobre la fachada oeste de la vivienda— en la misma ubicación que en la fotografía; por último, tras realizar un pozo y sondeo en el interior del sector de 1880, logramos definir el nivel del piso original de este sector 0,30 m por debajo del nivel del piso del sector de cuatro plantas. En cuanto al estudio de los materiales de construcción, los análisis arrojaron los datos que se exponen a continuación (Tabla 2).

Tabla 2. Materiales constructivos y aparejo de las estructuras registradas.

La Tabla 2 presenta un claro panorama de las diferencias existentes entre estos dos sectores del edificio, y a juzgar por las características de los materiales utilizados, las técnicas constructivas y el estilo del edificio (sumadas a los datos arrojados por la documentación iconográfica), podemos sostener que el sector de una planta del chalet es más antiguo que la parte trasera del mismo (cuatro plantas) y se corresponde con la antigua vivienda de la familia Etchecopar construida con anterioridad a 1880. Además, teniendo en cuenta que el chalet ya estaba presente en los grabados de 1892, podemos establecer que la construcción del sector de cuatro plantas se llevó adelante durante la década de 1880 o apenas entrada la década de 1890, momentos que coinciden con los años en que los propietarios de ingenios comienzan a construir chalets en sus propiedades (Campi Reference Campi2009), y con la “transformación completa” (Groussac Reference Groussac1882:535) del Ingenio Lastenia —es decir, con el momento en el cual comienzan a manifestarse en el ingenio las características del despegue azucarero.

Análisis Gamma y los índices de Blanton

Si bien los puntos expuestos en el apartado anterior dieron noción de la existencia de dos etapas constructivas diferenciadas para el edificio y de una cronología relativa para cada una de ellas, estos datos no hacen grandes aportes referentes a las características de las relaciones sociales durante el periodo estudiado y a como estas han sido plasmadas en el espacio y la arquitectura. Para poder indagar en estos aspectos nos apoyamos en los análisis Gamma y los índices de Blanton.

Considerando que el objeto de estudio en este punto es un solo edificio y que el mismo consta de dos momentos constructivos que, a su vez, corresponden a dos etapas de la agro-industria azucarera bien diferenciadas, se optó por aplicar los análisis Gamma y los índices de Blanton no sólo a la vivienda completa, sino que también se consideró por separado a los sectores anteriores y posteriores a 1880, año bisagra entre la etapa plenamente industrial y la preindustrial de este espacio productivo. De este modo, se abordó el estudio de la vivienda de los propietarios a partir del análisis de tres unidades: (a) chalet del SIL completo; (b) sector de la vivienda de una sola planta, correspondiente a la etapa pre-industrial y anterior a 1880; y (c) sector de la vivienda de cuatro plantas, posterior a 1880 y correspondiente a la etapa industrial.

Los resultados obtenidos nos permitieron realizar un estudio comparativo entre las características de la vivienda durante dos etapas diferentes del desarrollo industrial del Ingenio Lastenia y de la provincia.

Con respecto a los análisis Gamma desarrollados sobre las unidades a, b y c, resultaron los gráficos expuestos en la Figura 5. En cuanto a los índices de Blanton, los resultados de los análisis son expuestos en la Tabla 3, junto a la información extraída de la Figura 5.

Figura 5. Arriba: Planta completa del chalet del SIL. Abajo: Gráfico de accesibilidad (análisis Gamma).

Tabla 3. Resultados de los análisis Gamma y los índices de Blanton.

Los resultados de los análisis Gamma y los índices de Blanton son indicativos de una clara diferencia entre las unidades de análisis b y c, correspondientes a diferentes periodos históricos. Los Índices de Complejidad A (Tabla 3 y Figura 6) sugieren que, tras las modificaciones posteriores a 1880, la vivienda contó con nodos que poseen una gran cantidad de conexiones (por ejemplo, nodo 6 con 7 conexiones), complementándose con nodos que poseen una sola conexión (por ejemplo, nodos 13, 10, 18). Este aspecto es inexistente en la unidad de análisis b, en la cual no se observa una gran variación en este sentido (de 3 a 5 conexiones por nodo), no registrándose ningún nodo completamente restringido a una sola conexión (Figura 6), algo habitual en el modelo de viviendas pre-industriales (Zarankin Reference Zarankin, Zarankin and Acuto1999a).

Figura 6. Índices de Complejidad A.

Otro de los elementos que marcan una clara diferencia entre los momentos comparados es el aumento en la celularización del espacio, identificable en el mayor índice de escala observable en las unidades a y c, 18 y 14 respectivamente, contra cuatro en la unidad b (Tabla 3). Destacamos aquí que la celularización es uno de los rasgos más característicos de los espacios disciplinarios (Foucault Reference Foucault2012).

En referencia al Índice de Integración Espacial, pudimos registrar una clara reducción en las unidades posteriores a 1880 (a y c) en comparación con la unidad previa (b; Tabla 3). Esta diferencia en las cifras denota un aumento de la restricción en la circulación entre nodos y una mayor jerarquización interna de la circulación en a y c. Este aspecto también es claramente identificable al observar los gráficos de accesibilidad (Figura 5).

Por su parte, el hecho de que en la unidad de análisis b, de una sola planta y previa a 1880, pueda accederse desde el exterior del edificio a cualquiera de los espacios que componen la vivienda (Figura 6), apunta a un vínculo exterior-interior mucho menos restringido que en las unidades de análisis a y c, correspondientes al periodo plenamente industrial y en las cuales el mayor número de nodos (habitaciones) no presentan conexiones con el exterior. Este aspecto es notorio en los resultados de los Índices de Complejidad B (Tabla 3 y Figura 7), según los cuales los resultados más bajos denotan menor restricción en la accesibilidad, mientras que los más altos, por el contrario, son indicativos de accesos más restringidos.

Figura 7. Índices de Complejidad B.

Discusión

Las evidencias expuestas reflejan un claro cambio en la configuración espacial de las viviendas en simultáneo con la modernización tecnológica de la fábrica ocurrida con posterioridad a 1880, es decir, que las modificaciones en el sistema tecnológico utilizado para la fabricación de derivados de la caña de azúcar se correlacionan con el surgimiento de nuevas lógicas habitacionales. Probablemente, el incremento en la mano de obra requerida para el funcionamiento de las plantas durante estos años (Campi Reference Campi2002) también esté íntimamente relacionado con los cambios mencionados.

Adentrándonos en las características del entorno abordado a lo largo de este trabajo, durante los mismos años en que se efectuaron las transformaciones en el chalet se impulsó una reconfiguración del área habitacional y de las viviendas de los trabajadores, muchos de los cuales durante el periodo considerado pasaron de habitar en un área residencial heterogénea (sensu Rapoport Reference Rapoport1990), compuesta por ranchos y tolderías sin un orden definido (Ávila Reference Ávila and Pérez1904; Sarmiento Reference Sarmiento1886), a habitar en un área residencial homogénea (sensu Rapoport Reference Rapoport1990), con un orden claro y una orientación definida (República Argentina 1892). Este cambio fue gradual, y hacia la segunda década del siglo veinte los ingenios de la Compañía Azucarera Tucumana (CAT), entre los cuales se contaba el Ingenio Lastenia desde 1901, ya poseían viviendas de material para albergar a todo su personal (Padilla Reference Padilla1922).

Con respecto a los tipos de área mencionados en el párrafo anterior, Rapoport (Reference Rapoport1990) plantea que un área homogénea está diseñada para producir señales fuertes, claras y redundantes acerca de la manera en que un individuo debe vincularse con el entorno, mientras que las áreas altamente heterogéneas producen variaciones aleatorias con poco o ningún significado en la escala del área. Si bien el autor alude a una serie de principios compartidos por quienes optan por crear un área de características homogéneas, para nuestro caso debemos considerar que quienes ocuparon dicha área en Lastenia —peones, obreros, jornaleros, etcétera, con orígenes muy diversos— difícilmente hayan sido consultados para diseñar las viviendas que habitaron, con lo cual el diseño del área estuvo dirigido por los propietarios de la fábrica o por personal contratado por ellos. De esta manera, dicho ordenamiento responde más a las formas de racionalidad y al entramado simbólico de los sectores dominantes que diseñaron el entorno que al de los sectores subalternos que lo habitaron.

En cuanto a las modificaciones en la vivienda de los propietarios, las reformas realizadas la diferenciaron completamente del resto de las estructuras habitacionales del entorno. El edificio responde a los tres elementos considerados por Ching (Reference Ching2010) para denotar jerarquización: dimensiones, forma única y localización estratégica. El primero es apreciable en los más de 500 m2 que suma la vivienda entre sus cuatro plantas, frente a los 35 y 50 m2 de las casas de una planta y techo de teja que ocupaban los obreros.

Respecto al segundo elemento destacamos, además de las cuatro plantas, la forma y función de la planta superior (consistente en un mirador) y el hecho de que la cubierta de la vivienda sea una azotea y no un techo de tejas o materiales precederos (algo común a la mayor parte de las viviendas del área).

Con relación al tercero de los elementos considerados por Ching (Reference Ching2010), la ubicación del chalet respecto a los demás edificios le otorga un lugar destacado en el espacio y le brinda la posibilidad de funcionar como un punto desde el cual obtener una percepción completa del entorno que rodea a la fábrica. En función de lo mencionado, postulamos a la vivienda de los propietarios del ingenio como un anclaje material simbólico-funcional que refleja las desigualdades inherentes al contexto estudiado. La existencia de una vivienda de tales características, formando parte de un entorno en el cual predominaban modestas viviendas de pocos metros cuadrados con techos de teja y ranchos construidos “con totora, tierra cruda, paja o despunte de caña de azúcar” (Ávila Reference Ávila and Pérez1904:183), sin duda fue un elemento clave en la producción y reproducción de relaciones sociales jerarquizadas y consecuentemente de poder dentro de la unidad de producción.

Los espacios homogéneos y celularizados para viviendas de trabajadores, factibles de ser supervisados desde un mirador ubicado en el punto más alto de la vivienda de los propietarios y las características de dicha vivienda, que revelan a una clara jerarquización del espacio, responden a una lógica disciplinaria. Las lógicas y las técnicas de este tipo, analizadas en profundidad por Foucault (Reference Foucault2012), están abocadas a ejercer coerciones y controlar minuciosamente la distribución, el comportamiento y la actividad de los cuerpos en el espacio a fin de alcanzar un determinado objetivo de manera eficiente (Foucault Reference Foucault2012). Para nuestro caso de estudio, sostenemos que el entorno analizado revela la existencia de técnicas disciplinarias, siendo el entorno construido un elemento fundamental en la implementación de sistemas de coerción y control sobre las grandes masas de obreros, para maximizar la eficiencia de un nuevo sistema tecnológico, caracterizado por nuevas fuerzas productivas (MacGuire Reference MacGuire, Hicks and Beaudry2006).

Aquí debemos hacer una consideración especial para el mirador al que nos hemos referido anteriormente. Si hacemos foco en su ubicación central en la fábrica, su altura, la presencia de grandes ventanales orientados hacia los cuatro puntos cardinales y la percepción del entorno que garantiza, podemos sostener que estamos ante un dispositivo panóptico. Los dispositivos de este tipo, propuestos y desarrollados por Jeremy Bentham durante la segunda mitad del siglo dieciocho, se convirtieron a lo largo del siglo diecinueve en un elemento clave para el ejercicio del poder dentro de diversas instituciones disciplinarias, entre ellas las fábricas (Foucault Reference Foucault2012).

En su análisis sobre el panoptismo, Foucault (Reference Foucault2012) expone que estos dispositivos no deben ser comprendidos en relación con la forma ideal propuesta por Bentham, sino como un modelo —o un esquema— generalizable que garantiza el ejercicio de un poder disciplinario sobre un grupo de personas (Foucault Reference Foucault2012). Así, el dispositivo debe ser interpretado —más que como una estructura arquitectónica— como una tecnología política cuya finalidad es introducir en los sujetos (obrero en nuestro caso) un estado consciente de vigilancia y visibilidad permanente, lo que garantiza un funcionamiento automático del poder aun cuando no haya nadie vigilando desde el dispositivo (Foucault Reference Foucault2012). Este ejercicio del poder condiciona el comportamiento y fue definido por Foucault de la siguiente manera: “El Panóptico funciona como una especie de laboratorio de poder. Gracias a sus mecanismos de observación, gana en eficacia y en capacidad de penetración en el comportamiento de los hombres” (Foucault Reference Foucault2012:237).

Moore (Reference Moore1996) sostiene que además de su noción disciplinaria, el panóptico debe ser considerado desde su carga ideológica. En este sentido, si bien consideramos que la producción de ideología es un fenómeno que tiene lugar tanto desde los sectores sociales más favorecidos como desde los subalternos; en nuestro caso en particular, el entorno construido y las relaciones espaciales analizadas responden a una producción de ideas, valores de la vida social y creencias (Moore Reference Moore1996), propias de los propietarios de la fábrica y materializadas en una configuración espacial diseñada para ejercer poder disciplinario, en este caso con el apoyo de un dispositivo panóptico.

En cuanto a los análisis Gamma y los índices de Blanton que apuntan al estudio de relaciones sociales puertas adentro del edificio, se han podido identificar dos unidades (b y c) que, si bien conforman un mismo edificio (unidad a), presentan una clara diferencia en cuanto a su distribución espacial. Esta condición, junto con las inferencias realizadas a partir del análisis de fuentes históricas y de materiales constructivos, evidencia que el edificio está conformado por estructuras correspondientes a dos momentos históricos diferentes que, a su vez, responden a formas de interacción social también distintas. En relación con lo expuesto, la unidad de análisis c —construida con posterioridad a 1880— presenta mayores restricciones y jerarquización interna entre las habitaciones, mayores limitaciones en la conexión interior-exterior de la vivienda, un alto grado de privacidad y una importante celularización de los espacios que la componen, en comparación con la unidad de análisis b —anterior a 1880. Las características expuestas nos llevan a considerar que los años posteriores a 1880 se caracterizaron por relaciones sociales más jerarquizadas y restringidas que los años anteriores.

Considerando que: (1) existe una relación directa entre los cambios en las fuerzas productivasFootnote 9 y los cambios en las relaciones sociales, económicas y políticas (Leone Reference Leone, Miller and Tilley1984; MacGuire Reference MacGuire, Hicks and Beaudry2006); (2) estas trasformaciones habitualmente traen aparejadas modificaciones arquitectónicas y espaciales (Rapoport Reference Rapoport1990, Reference Rapoport2003); y a su vez, (3) los entornos —sus características y alteraciones— pueden actuar como potenciadores o inhibidores de ciertos tipos de comportamientos, procesos cognitivos, estados de ánimo, etcétera (Foucault Reference Foucault2012; Rapoport Reference Rapoport2003), entonces, es posible sostener que las modificaciones hacia 1880 en el sistema tecnológico tuvieron una injerencia directa en la trasformación de los entornos construidos. A su vez, dichas transformaciones fueron causa y efecto de modificaciones en las relaciones sociales que rigieron la vida de quienes convivieron y/o habitaron en el Ingenio Lastenia.

Conclusión

Muchos de los mecanismos disciplinarios vinculados a la industria azucarera tucumana del siglo diecinueve, como las legislaciones contra la vagancia, reglamentos internos en las fábricas y papeletas de conchabo, entre otros, han sido tratados desde los documentos (Campi Reference Campi1993, Reference Campi2002). Sin embargo, un abordaje de las relaciones asimétricas de poder desde la cultura material (artefactual, espacial, arquitectónica), es un aspecto de los ingenios azucareros tucumanos que no había sido tratado desde la arqueología. Con este trabajo realizamos un primer aporte en este sentido y destacamos el potencial de las evidencias arqueológicas para el estudio de los procesos sociales acaecidos en los contextos como el aquí abordado, pues los resultados obtenidos evidencian que las relaciones sociales que caracterizaron a lapso abordado no sólo quedaron reflejadas en la documentación historiográfica, sino también en el registro arqueológico.

Los estudios realizados indican que durante las décadas de 1880 y 1890, en el Ingenio Lastenia se llevaron adelante modificaciones sustanciales en la fábrica, lo que implicó un nuevo entorno habitacional, con particularidades propias, examinadas a partir de las viviendas de los trabajadores y el chalet de los propietarios. Los análisis expuestos dan cuenta de las características materiales de este nuevo entorno y de las relaciones sociales implícitas en ellas.

En primer lugar, la evidencia indica la aparición de un paisaje celularizado y homogéneo para los trabajadores. La primera de estas acepciones nos remite a uno de los factores activos más importantes del disciplinamiento, la distribución y la organización de los cuerpos en el espacio (Foucault Reference Foucault2012). En cuanto a la homogeneidad, siguiendo a Rapoport (Reference Rapoport1990), indica que el entorno habitacional fue diseñado para producir señales fuertes, claras y redundantes sobre los individuos, recordando la manera en que deben vincularse con él y en él.

Los estudios comparativos entre la casa de los propietarios y las casas de los trabajadores dan cuenta de un paisaje cultural jerarquizado. Los análisis de los tres elementos propuestos por Ching (Reference Ching2010) para evaluar esta condición arrojaron los siguientes resultados: (a) dimensiones: las viviendas de los trabajadores no contaban con más de 50 m2, mientras que la vivienda de los propietarios poseía una superficie de más de 500 m2; (b) forma: las viviendas de los obreros eran de una planta y con techos de teja a dos aguas, la de los propietarios poseía cuatro plantas y azotea; (c) localización: las viviendas de los trabajadores estaban ubicadas frente a la fábrica, mientras que la de los propietarios estaba emplazada junto a esta, en un terreno más elevado, destacándose en el paisaje y brindando la posibilidad de observar completamente el sector habitado por los obreros.

Por su parte, los análisis Gamma y los índices de Blanton realizados sobre la vivienda de los propietarios fueron complementados con un análisis de los materiales constructivos del edificio, revelando la existencia de dos momentos constructivos claramente diferenciados —uno anterior y otro posterior a 1880— que indican relaciones sociales también muy diferentes. Mientras que el sector anterior a 1880 responde a índices típicos de viviendas pre-industriales, poca restricción en cuanto a la circulación dentro del edificio (Zarankin Reference Zarankin, Zarankin and Acuto1999a) y entre el edificio y el exterior. El sector construido entre 1880 y 1892 denota espacios celularizados, fuertes restricciones en cuanto a la circulación y una clara jerarquización entre los espacios que componen a la vivienda.

Entre las modificaciones realizadas en el chalet de la fábrica con posterioridad a 1880, debemos destacar la construcción de un mirador que otorga una perspectiva de 360° del área, incluyendo espacios de trabajo y viviendas de trabajadores. La existencia de esta habitación agrega a lo mencionado la posibilidad, por parte de los propietarios de la fábrica, de ejercer el poder disciplinario y aplicar mecanismos de control social a través de un panóptico, un dispositivo disciplinario e ideológico (Moore Reference Moore1996), destinado a introducir a los obreros en un estado consciente de vigilancia y visibilidad permanente, una situación que garantiza el funcionamiento automático del poder (Foucault Reference Foucault2012).

En función de la información obtenida, y sin ánimo de caer en la idealización de la existencia de relaciones armónicas en la etapa previa a la abordada, podemos sostener que durante los años posteriores a 1880, el Ingenio Lastenia se constituyó como un verdadero espacio disciplinario (Foucault Reference Foucault2012) y claramente jerarquizado (Ching Reference Ching2010), dentro del cual tuvieron lugar relaciones sociales caracterizadas por control, restricciones y por una serie de dispositivos disciplinarios, con una carga ideológica propia de las clases sociales dominantes y tendientes a imponer una relación de docilidad-utilidad que posibilitara la concentración de las fuerzas de producción necesarias en la fábrica, obteniendo de ellas la máxima ventaja y neutralizando posibles inconvenientes (Foucault Reference Foucault2012; Moore Reference Moore1996).

Por último, no queremos concluir sin hacer foco en una serie de aspectos directamente vinculados a las relaciones sociales dentro de contextos industriales, que no hemos abordado, y cuyo estudio consideramos tan relevantes para la comprensión del pasado —y el presente— como los mecanismos de disciplinamiento y ejercicio del poder. Nos referimos a los modos de resistencia que los sectores subalternos de la fábrica indudablemente opusieron a las técnicas disciplinarias inferidas a lo largo de este artículo. Ejemplos claros en este sentido son los numerosos episodios de sabotajes de maquinarias y fugas a los que hace referencia la prensa local de la época (Campi Reference Campi2002), o las revueltas protagonizadas por peones en varios establecimientos de la provincia —entre ellos Lastenia— entre agosto y septiembre de 1884 (Campi Reference Campi2002). No debe escapar a esta conclusión la necesidad de abordar arqueológicamente mecanismos de esta índole en trabajos futuros para tener un panorama más claro y completo de la manera en que acontecieron y se transformaron las relaciones sociales en los contextos industriales tucumanos del último cuarto del siglo diecinueve.

Agradecimientos

Al Ente Cultural de la Provincia de Tucumán por conceder los permisos para realizar esta investigación. A la Sra. Beatriz Tula, propietaria del predio donde funcionó el Ingenio Lastenia, por posibilitar los trabajos en el sitio. A Víctor Ataliva, Amanda Ocampo, Ernesto Rodríguez Lascano y Carlos Darío Albornoz. Este trabajo se desarrolló en el marco del Proyecto PUE-CONICET 093, Patrimonio, Territorios e Identidades: Trayectorias de larga duración en el norte argentino desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, dirigidos por el Dr. Daniel Campi.

Declaración de disponibilidad de datos

El Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES – CONICET) es el repositorio oficial de la información obtenida en esta investigación.