En los últimos años se han publicado varias síntesis sobre el poblamiento temprano de Colombia (Aceituno y Uriarte Reference Aceituno, Uriarte, Suárez and Ardelean2018; Aceituno et al. Reference Aceituno, Loaiza, Delgado and Barrientos2013; Delgado et al. Reference Delgado, Aceituno and Barrientos2015; Dickau et al. Reference Dickau, Aceituno, Loaiza, López, Cano, Herrera, Restrepo and Ranere2015; Ranere y López Reference Ranere and López2007). Grosso modo, las evidencias más antiguas confirmadas proceden de la Sabana de Bogotá, datadas hacia el ~15.200 cal aP en El Abra II (Correal Reference Correal and Bryan1986). Otro contexto relevante de la Sabana es Tibitó, donde se hallaron evidencias de caballo y mastodonte asociadas a instrumentos líticos, datadas en ~13.600 cal aP (Correal Reference Correal1981). En el valle medio del río Magdalena se encuentra Pubenza, donde restos de mastodonte y artefactos líticos fueron datados en ~20.700 cal aP (Van der Hammen y Correal Reference Van der Hammen and Correal2001). Este sitio requiere nuevas investigaciones para validar estos datos.

El incremento de sitios tempranos en la Cordillera Oriental, valle del río Magdalena y Cordillera Central, coincidiendo con el Younger Dryas (~12.900/~11.700 cal aP; Rasmussen et al. Reference Rasmussen, Bigler, Blockley, Blunier, Buchardt, Clausen and Cvijanovic2014), sugiere un aumento demográfico y movimientos de poblaciones asociados a la exploración de nuevos espacios (Aceituno y Uriarte Reference Aceituno and Loaiza2018; Delgado et al. Reference Delgado, Aceituno and Barrientos2015). En este rango temporal también se coloniza la Amazonía colombiana (Morcote-Ríos et al. Reference Morcote-Ríos, Aceituno, Iriarte, Robinson and Chaparro2021). En el marco de estos procesos, y a pesar de que el norte de la Cordillera Occidental constituye una región clave en el poblamiento inicial del noroccidente de Suramérica, por su proximidad al Istmo de Panamá, han sido pocas las evidencias tempranas que se han reportado. Los datos más antiguos del poblamiento de la Cordillera Occidental proceden del sur, específicamente del Río Calima, con una fecha de ~11.240 cal aP (Holoceno temprano; Salgado Reference Salgado1988-1990).

Dicha situación empieza a cambiar con el hallazgo en 2007 del sitio Tabladito (UMP 1017) en la cuenca del Río Musinga (afluente del Río Sucio), en donde se recuperaron artefactos líticos datados en ~9410 cal aP (Piazzini et al. Reference Piazzini, Posada, Arango and Escobar2009). Este hallazgo se realizó en el marco del Programa de investigaciones arqueológicas en el occidente de Antioquia, conformado por reconocimientos sistemáticos en los municipios de Frontino y Urrao, a partir de los cuales se ha podido obtener información sobre diferentes sistemas de asentamiento y dinámicas de cambio ocurridas en los últimos nueve mil años (Piazzini y Escobar Reference Piazzini and Escobar2014). La mayoría de las evidencias se concentran en períodos recientes (~2750 cal aP-~1900 cal dC), por lo cual, los datos obtenidos en Tabladito resultan de particular importancia, principalmente por su impacto para el conocimiento del poblamiento temprano en el ámbito subcontinental del Chocó biogeográfico y la costa pacífica colombiana (Dillehay Reference Dillehay2009).

Contexto geográfico: Presente y pasado

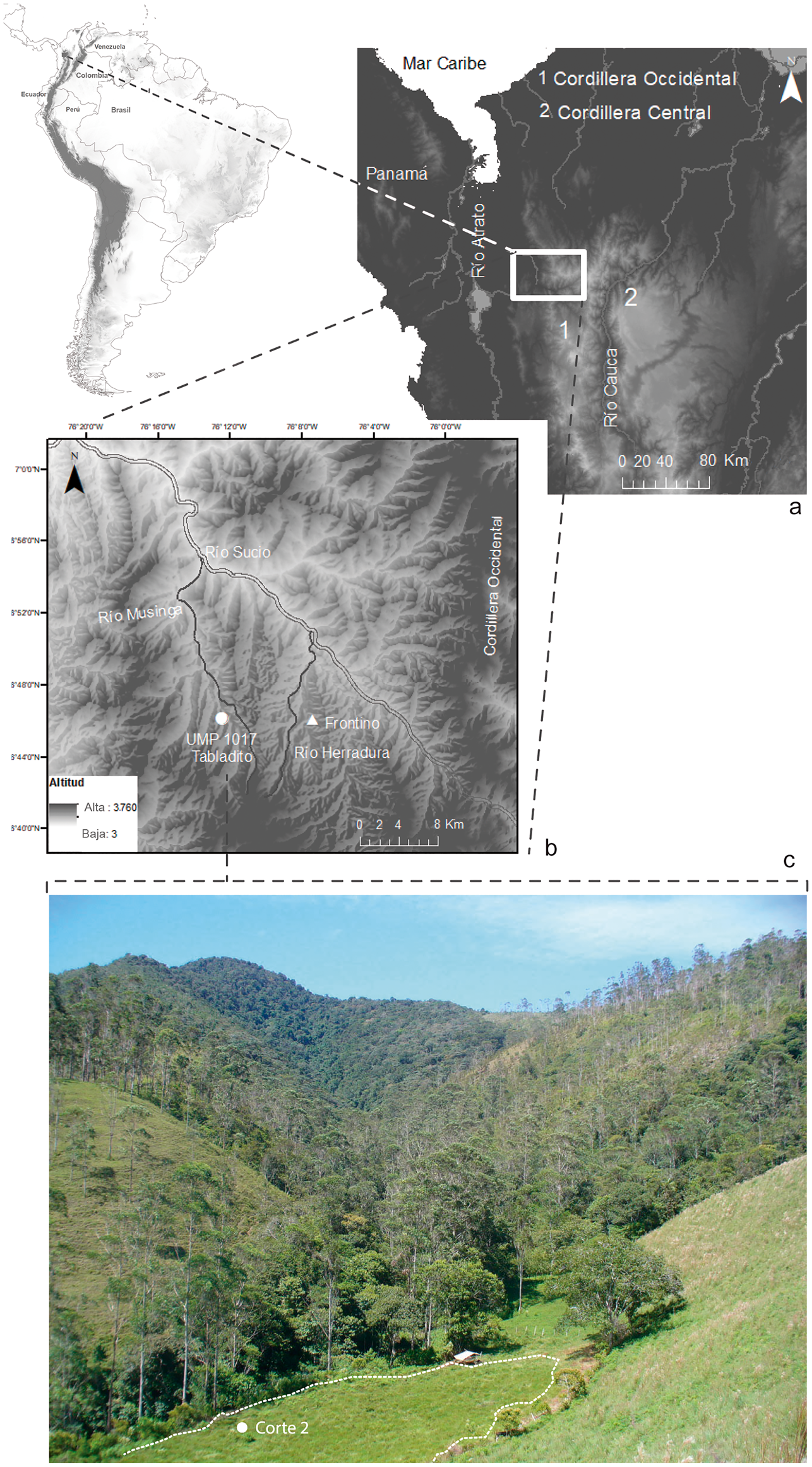

La región de estudio se localiza en la cuenca media del Río Musinga, municipio de Frontino (Departamento de Antioquia), en la vertiente oeste de la Cordillera Occidental de Colombia, hacia la cuenca del Río Atrato (Figura 1a). Se trata de un área de transición entre el Chocó biogeográfico y la zona andina de Colombia, caracterizada por un clima húmedo y templado, con una precipitación media de 2.500 mm anuales y una temperatura entre los 20°C y 24°C (Instituto Geográfico Agustín Codazzi 2007). Las condiciones climáticas están influenciadas por el régimen de precipitaciones de la hoya del Río Atrato y por los vientos provenientes del Océano Pacífico, lo que da lugar a zonas de vida de bosque muy húmedo premontano que se conserva bien en las partes altas de las microcuencas hidrográficas. La cuenca del río Musinga corresponde a un valle de fondo plano rellenado por depósitos aluviales compuestos por sedimentos finos. En las vertientes predominan suelos medianamente evolucionados, oxidados y humificados, moderadamente bien drenados, con fertilidad moderada y con mezcla frecuente de horizontes (Instituto Geográfico Agustín Codazzi 2007; Posada et al. Reference Posada, Parra and Jaramillo2010).

Figura 1. (a) Zona noroccidente de Colombia; (b) ubicación sitio Tabladito (UMP 1017); (c) delimitación de la terraza donde se localiza Tabladito y corte 2 (fotografía por Carlo Emilio Piazzini). (Color en la versión electrónica)

Tabladito se encuentra en las coordenadas geográficas 6°46′10.12″N y 76°12′26.36″W a una altura de ~1.435 m snm (Figura 1b). Las evidencias arqueológicas reposan en un depósito de vertiente en la ladera baja de una colina residual de litología sedimentaria, compuesta por lodolitas y chert, propia de la Formación Penderisco (Álvarez y González Reference Álvarez and González1978; Figura 1c). La morfología del perfil describe un suelo enterrado que alberga las evidencias precerámicas en una matriz fina y melanizada, producto de la humificación prolongada y de la depositación de materia orgánica sedimentaria que proviene de la ladera adyacente. Actualmente, el sitio está cubierto por pastos para ganadería.

Las características del perfil de suelo del sitio arqueológico difieren de la morfología habitual de los suelos de la región, principalmente por una alta acumulación de materia orgánica que varía entre el 7% y el 12%, en donde los factores climático y geomorfológico jugaron un papel protagónico. De acuerdo con los estudios paleoecológicos realizados en el Páramo de Frontino (Muñoz et al. Reference Muñoz, Gorin, Parra, Velásquez, Lemus, Monsalve and Jojoa2017; Velásquez Reference Velásquez2005; Velásquez y Hooghiemstra Reference Velásquez and Hooghiemstra2013; Velásquez et al. Reference Velásquez, Parra, Sánchez, Rangel, Ariza and Jaramillo1999), el inicio del Holoceno en la región estuvo marcado por un cambio abrupto de temperatura y humedad alrededor de ~11.410 cal aP, que produjo alteraciones hidrodinámicas con efectos dramáticos en la geomorfología regional (Velásquez et al. Reference Velásquez, Parra, Sánchez, Rangel, Ariza and Jaramillo1999). Bajo estas condiciones ocurrieron las primeras ocupaciones del sitio.

El período siguiente, más cálido, comprendido entre ~9700 y ~6900 cal aP, es considerado como expresión del Máximo Térmico del Holoceno. Sin embargo, muestra un episodio frío hacia el ~8000 cal aP y una sequía drástica entre ~7700 y ~7500 cal aP, atribuida principalmente al fenómeno ENSO. Pero un nuevo cambio marcaría el inicio del período más húmedo y lluvioso del Holoceno, entre el ~7500 y el ~4200 cal aP, con valores de precipitación y temperatura considerablemente mayores que en la actualidad. Entre el ~4200 y el ~2400 cal aP, se registra una disminución notable de las precipitaciones e imperan condiciones cálidas y secas, que al parecer se prolongan, con un incremento de la temperatura, hasta el Holoceno más reciente, siendo interrumpida únicamente en el intervalo ~1900/1200 cal aP por un pulso frío (Muñoz et al. Reference Muñoz, Gorin, Parra, Velásquez, Lemus, Monsalve and Jojoa2017). En el registro palinológico del Páramo se registran indicios de intervención antrópica mediante deforestación a partir del ~2300 cal aP (Velásquez Reference Velásquez2005), lo cual coincide con el incremento demográfico arqueológicamente documentado para la región, a partir del ~2600 cal aP (Piazzini y Escobar Reference Piazzini and Escobar2014).

Metodología

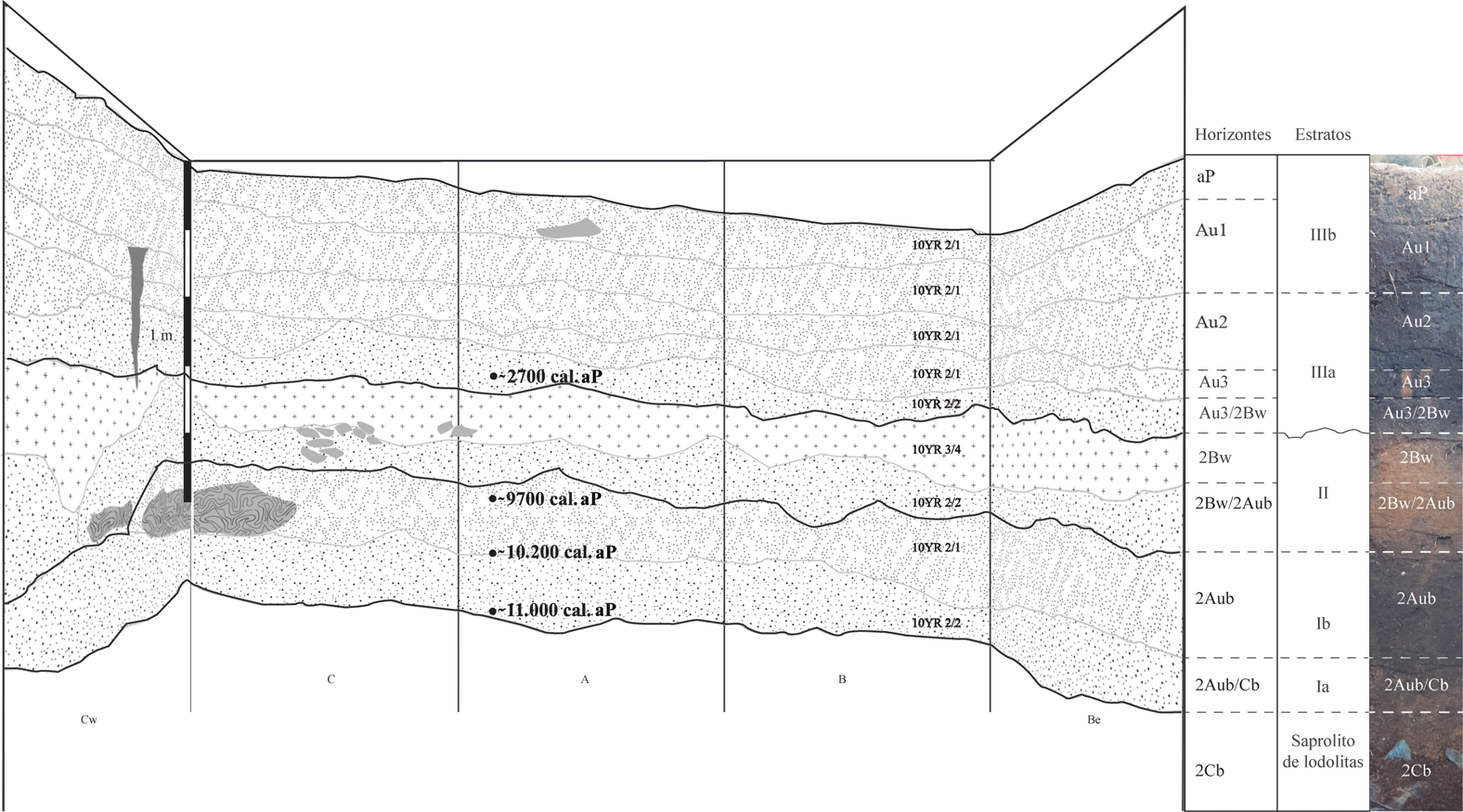

Para la ubicación del corte 2 (efectuado en 2018) se llevó a cabo una prospección sistemática mediante 33 pozos de sondeo (TR) de 50 × 50 cm, con una intensidad de 5 m; con base en los resultados, se excavó una trinchera de 3 m2. La excavación se realizó mediante niveles arbitrarios ajustados a los horizontes de suelo. Todo el suelo excavado fue tamizado y se recuperaron artefactos líticos, cerámica, carbón vegetal y algunos fragmentos de semillas carbonizados, que fueron debidamente almacenados en bolsas de plástico. La pedoestratigrafía se levantó a partir de la lectura de horizontes y la identificación de variaciones en la composición, distribución y densidad de artefactos y sedimentos en la excavación, siguiendo los criterios de Soil Science Division (2017) y Goldberg y Macphail (Reference Goldberg and Macphail2006). De igual manera, la secuencia del perfil fue correlacionada con el corte 1 (efectuado en 2007) y los pozos de sondeo (Figura 2). Finalizada la excavación se extrajeron muestras de suelo de un perfil estratigráfico para análisis físicoquímico, micromorfológico y de fitolitos.

Figura 2. Perfiles y relación estratigráfica de los pozos de sondeo y corte 1 de Tabladito.

En el laboratorio se llevaron a cabo diferentes análisis en función de los objetivos planteados. Muestras de carbón recuperadas in situ fueron seleccionadas para establecer la cronología del sitio. Los artefactos líticos y la cerámica fueron clasificados siguiendo criterios tecnomorfológicos. De las superficies de uso de los artefactos de molienda se extrajeron granos de almidón para documentar el uso de plantas. De las muestras de suelo se llevaron a cabo análisis físicos, químicos y micromorfológicos para analizar el proceso de formación del sitio, y además se extrajeron fitolitos para análisis paleoambiental. Finalmente, los resultados son integrados en una escala supraregional para entender el significado de este sitio en la cartografía de los sitios arqueológicos del Holoceno temprano en la región andina de Colombia.

Resultados

Estratigrafía

En Tabladito han ocurrido procesos de erosión superficial y en masa, tanto por efecto de la deforestación de las vertientes, como por los procesos de fallamiento activo (sismicidad), topografía quebrada y alta precipitación que caracterizan la región. Estos procesos han incidido en el sepultamiento y conservación de los materiales arqueológicos en el sector contiguo a la ladera, y a su vez han removido las evidencias arqueológicas en el sector contrario, justo en el límite con la quebrada El Duende. Como consecuencia, se registra en los cortes de excavación una secuencia pedoestratigráfica de tres grandes capas, exhibiendo variaciones menores al interior de cada una, en términos de la magnitud de depositación y de la génesis y formación de horizontes (Figura 3).

Figura 3. Perfil estratigráfico norte, corte 2 de Tabladito.

Unidad Estratigráfica I (95-175 cm)

Tiene un espesor variable de entre 80 y 40 cm; contiene gravillas subangulares de chert y lodolitas, algunos cantos rodados, carbón vegetal y artefactos líticos embebidos en una matriz de arena fina y sedimentos orgánicos. Los materiales se distribuyen diferencialmente en las subunidades Ia (saprolito en 135-175 cm) y Ib (95-135), siendo esta última la que posee mayor contenido de artefactos líticos y carbón. El límite superior es gradual y ondulado, mostrando un contacto concordante en la secuencia. La unidad completa posee un suelo enterrado con tres horizontes: 2Aub, 2Aub/2Cb y 2Cb, los cuales tienen textura franca y un desarrollo pedológico variable. El horizonte 2Aub que predomina en la subunidad Ib tiene un contenido de materia orgánica del 7%, pH de 5,1, estructura granular y porosidad de hasta el 25%. La micromorfología muestra abundantes impregnaciones de materia orgánica en los agregados y frecuente actividad de microorganismos. El horizonte 2Cb, por su parte, corresponde al saprolito del basamento de lodolitas y está compuesto por sedimentos gruesos en una matriz arcillosa y masiva. Esta unidad estratigráfica en el horizonte 2Aub arrojó una secuencia de fechas de radiocarbonoFootnote 1 de 8350 ± 60 aP (9494-9141 cal aP;Footnote 2 B240507) en el corte 1, entre 110 y 115 cm; mientras en el corte 2 fue de 8706 ± 30 aP (9742-9550 cal aP; AA112867), entre 85 y 90 cm en el límite superior de la unidad estratigráfica; 8,973 ± 30 aP (10.229-9936 cal aP; AA112868) entre 105 y 110 cm, y 9429 ± 85 aP (11.085-10.424 cal aP; AA113660) entre 130 y 135 cm, en la base de la unidad estratigráfica (Figuras 3 y 4).

Unidad Estratigráfica II (70-95 cm)

Describe un depósito de 25 cm de espesor, de color marrón con presencia de gravas y gravillas subangulares de lodolita y arenisca, cantos rodados, artefactos líticos, algunos macrorrestos carbonizados de frutos y rizomas, y carbón vegetal. Verticalmente, los artefactos líticos están distribuidos de forma dispersa con tendencia hacia la base del depósito. El límite superior es marcado, ondulado en unos sectores e irregular en otros, describiendo una discordancia clara con respecto al estrato que lo suprayace. El desarrollo edafológico es considerable y se expresa en un horizonte 2Bw de textura franco-arenosa, aunque se advierte un sector de mezcla de horizontes denominado aquí como 2Bw/2Aub localizado en el límite entre las unidades estratigráficas I y II. En todos los casos, hay frecuentes nódulos e intercalaciones de FeO (OH), materia orgánica de 5,5% y pH de 5,1. La diferencia cronológica entre las dataciones obtenidas en las unidades estratigráficas que le anteceden y suceden confirma el hiato temporal que corresponde al techo de esta capa.

Unidad Estratigráfica III (0-70 cm)

Estrato de 70 cm de espesor promedio, contiene gravillas angulares de tamaño variable, artefactos cerámicos, líticos y carbón en una matriz arcillosa fuertemente melanizada. Los sedimentos y los artefactos poseen una distribución vertical diferente que permite subdividir la unidad así: IIIa (30-70 cm) y IIIb (0-30 cm). La primera corresponde al sedimento franco-arenosa o con mayor concentración de artefactos y geometría relativamente plana. La segunda corresponde al suelo actual de textura franco-arcillosa con fragmentos cerámicos dispersos. Se distinguen en este estrato cinco horizontes con distintas intensidades de humificación expresadas en su morfología: los horizontes Au2, Au3 y Au3/2Bw en la subunidad IIIa, y los horizontes Ap y Au1 en la subunidad IIIb. El horizonte Ap presenta materia orgánica de hasta 12,7%, pH 4,9, estructura granular de consistencia friable y porosidad del 15,0%, características que representan las condiciones actuales del suelo. Esta unidad estratigráfica ha sido datada en 2470 ± 60 aP (2721-2362 cal aP; B243020) entre 70-75 cm (corte 1), y en 2322 ± 86 aP (2705-2141 cal aP; AA113661) entre 65-70 cm (corte 2), asociadas ambas a las tipologías cerámicas más antiguas de la región (Piazzini y Escobar Reference Piazzini and Escobar2014; Figura 4).

Figura 4. Gráfico de dataciones de radiocarbono sitio Tabladito. C1: corte 1 (cuadrícula 2) (2007); C2: corte 2 (2018); A: cuadrícula A, 120-125 cm: profundidad muestras.

El proceso de formación del sitio

La ocupación más antigua del sitio Tabladito se ha conservado gracias a sucesivos eventos gravitacionales que la sepultaron rápidamente. De acuerdo con la estratigrafía y los procesos morfogenéticos enunciados, se observa que la unidad geomorfológica donde se localiza el sitio sigue un basculamiento en sentido oeste, cambiando progresivamente en el sentido opuesto, insinuando con ello una estructura de morfología originalmente cóncava que habría sido alterada por esfuerzos tectónicos y cortada posteriormente por la quebrada. Dicha geoforma es susceptible de acumular gran cantidad de materia orgánica y sedimentos, considerando las pendientes que superan el 30%, las condiciones de humedad y drenaje, y la formación de complejos organometálicos a partir del aluminio, el cual en Tabladito fue superior a 1 Meq/100 g (Arias Reference Arias2007; Holliday Reference Holliday2004). Esto explicaría la alta cantidad de materia orgánica observada en todo el sitio, gran parte de la cual sería consecuencia de procesos naturales y no de actividades antrópicas.

La variedad de horizontes A obedece a los distintos estados de humificación de la materia orgánica, lo cual motiva la actividad de microrganismos y de una amplia variedad de fauna edáfica que se refleja en la bioturbación del sitio y en la presencia de poros vesiculares, microexcrementos y krotovinas. Estas alteraciones particulares generaron tres horizontes mezclados y algunos rasgos que se observan en la cuadrícula C del corte 2, cuya perturbación identificada entre 60 y 140 cm corta el horizonte enterrado 2Aub y parte de 2Bw. No existen evidencias claras de que esta alteración sea de origen antrópico.

Por otra parte, aunque se desconoce la causa de la discontinuidad observada en el techo de 2Bw, su extensión y geometría no parecen tener relación con fenómenos de bioturbación como los que operan diferencialmente en todo el perfil, en cuyo caso habría que evaluar su relación con eventos de remoción antrópica o con procesos erosivos de carácter regional que exigen mayor investigación.

El hecho de que no se aprecien daños superficiales ni un transporte posdepositacional de los artefactos en las cuadrículas A y B, aunado a que el 46% de los fitolitos recuperados entre los 90 y 135 cm de profundidad mostraron una depositación prolongada, sugieren la coherencia estratigráfica de los materiales y la estabilidad de los sedimentos en estos sectores de la excavación.

En síntesis, la pedogénesis estuvo dominada por procesos de melanización, humificación y bioturbación, tanto en el suelo actual como en el suelo enterrado. Si bien se reconoce que el sitio tiene una clara presencia antrópica de acuerdo con lo contenido en el suelo, la morfodinámica local y la extensión de los procesos pedológicos más allá del límite del contexto arqueológico, indican que predominan los factores naturales (micro y mesoorganismos, la geomorfología y el clima) como los principales responsables de su origen y transformación.

La tecnología lítica

La tecnología lítica está representada por 49 artefactos de molienda y 24 desechos de talla. Veintitrés utensilios de molienda fueron recuperados en el corte 2, y 26 en los pozos de sondeo (Figura 2). En el corte 2, 19 proceden de niveles precerámicos y 4 de niveles cerámicos. De los 26 recuperados en los transectos, 4 se recuperaron de niveles precerámicos y 22 de los cerámicos. Los artefactos de molienda están formados por: (a) manos de molienda; (b) molinos planos; y (c) yunques. Las manos son cantos rodados ovalados con un promedio de largo de ~7,5 cm, de ancho de ~5,0 cm, y un peso promedio de ~650 g (Figuras 5a, 5b y 5d). Los molinos corresponden a cantos rodados planos con una cara pulida por uso. Los molinos completos miden ~37 cm de largo, ~31 cm de ancho y ~7 cm de espesor (Figuras 5e y 5f). Dos fragmentos de yunque se recuperaron en niveles precerámicos (Figura 5c). Los yunques son lajas de piedra con una pequeña depresión circular (Ø ~4 cm) en una de las caras. Las materias primas más representadas en los artefactos de molienda fueron rocas de arenisca, tonalita, diorita, arcillolita y otras rocas plutónicas. Todas se encuentran actualmente en el lecho del río Musinga a menos de 1 km de distancia del sitio, lo que indica un abastecimiento local y una estrategia expeditiva, en la medida que la selección dependía principalmente de la forma de las rocas arrastradas por los cursos de agua y no de una materia prima específica.

Figura 5. (a) Mano de molienda (1017-53); (b) mano de molienda (1017-86); (c) fragmento de yunque (1017-42); (d) fragmento de mano (1017-62); (e) fragmento de molino (1017-60); (f) fragmento de molino (1017-54) (fotografía por Francisco Javier Aceituno). Códigos 1017-53 y 1017-54 proceden de la ocupación cerámica; el resto de los estratos son precerámicos. (Color en la versión electrónica)

Las manos y molinos planos son dos componentes del equipamiento necesario para procesar plantas (Adams Reference Adams2013). La recuperación de almidones y fitolitos en 17 artefactos de molienda, que representan el 35% del total, reafirma el uso de estos artefactos en el procesamiento de plantas. Las dimensiones de los cantos rodados sugieren que eran usados con una sola mano para moler raíces, semillas u hojas. Otra característica importante de las manos es la escasa alteración por uso, dado que no se observa un patrón claro y evidente de superficies facetadas o erosionadas.

Los desechos de talla son lascas triangulares de materias primas de baja calidad como arenisca, diorita o sedimentarias clásticas, lo que explica que no se observen atributos evidentes por fractura de talla como talones y bulbos. Por esta razón, junto a la escasez de lascas recuperadas, no podemos descartar que se traten de fracturas naturales. De las 24 lascas, seis se recuperaron en niveles precerámicos (corte 2) y el resto proceden de la ocupación cerámica.

Análisis de almidones

Se examinaron 17 artefactos de molienda, en 12 de los cuales se extrajeron 116 muestras de almidones, logrando identificar el ~65% (Tabla 1). La identificación taxonómica se realizó cruzando la información de la colección de referencia de la Universidad de Antioquia con los inventarios de plantas actuales realizados en la región, asumiendo la similitud entre los bosques subandinos actuales y los del Holoceno temprano.

Tabla 1. Taxa de plantas identificadas en los artefactos líticos a través de análisis de almidones.

Tres taxa se hallaron asociadas a la ocupación precerámica, cuatro a ambas ocupaciones y dos a la ocupación cerámica (Tabla 1). El primer grupo está formado por Maranta cf. arundinacea, Calathea spp. y Bactris spp. Los almidones de M. arundinacea (sagú) varían entre ovalados y circulares, son medianos, con una longitud entre ~11 y ~20 μm y un promedio de 16,6 μm (Figuras 6a-6c). El rasgo más diagnóstico es la fisura perpendicular de un hilum excéntrico. Actualmente, el sagú es una planta rizomatosa, nativa del norte de Suramérica, para la cual se desconoce su relación con especies silvestres (Piperno y Pearsall Reference Piperno and Pearsall1998:115).

Figura 6. Almidones. (a) Maranta arundinacea, 1017-85; (b) M. arundinacea, 1017-83; (c) M. arundinacea (referencia); (d) Calathea spp., 1017-66; (e) Calathea spp., 1017-86; (f) Calathea lutea (referencia); (g) Bactris spp., 1017-85; (h) Bactris gasipaes (referencia); (i) Ipomea spp., 1017-66; (j) Ipomea spp., 1017-90; (k) Ipomea batatas (referencia); (l) Fabaceae, 1017-71; (m) Fabaceae, 1017-85; (n) Phaseolus dumosus (referencia); (o) Canna spp., 1017-90; (p) Canna spp., 1017-42; (q) Canna indica (referencia); (r) Zamia spp., 1017-80; (s) Zamia spp., 1017-71; (t) Zamia chigua (referencia); (u) Zea mays, 1017-80; (v) Z. mays (referencia); (w) Xanthosoma spp., 1017-54; (x) Xanthosoma sagittifolium (referencia).

Los almidones tipo Calathea (lerén) presentan rasgos morfológicos hallados en C. lutea. Se trata de almidones grandes, entre ~23 μm (1017-86) y ~28 μm (1017-66), ovalados y redondeados (Figuras 6d–6f). En el primero, el hilum polariza en forma de círculo y en el segundo se muestra una pequeña depresión en el extremo. Junto a Maranta, el género Calathea pertenece a la familia Marantaceae, siendo el lerén el más mencionado en la literatura (Piperno y Pearsall Reference Piperno and Pearsall1998:115). En Frontino se han reportado las especies silvestres C. asplundii, crotalifera, guzmanioides, indecora, killipii, latifolia, propinqua, silvícola y lutea (Idárraga y Callejas Reference Idárraga, Callejas, Idárraga, Ortiz, Callejas and Merello2011:594-595).

Un clúster de granos poliédricos facetados y muy pequeños, de ~7 μm de longitud, son almidones muy comunes que se localizan en el mesocarpo de los frutos de la palma chontaduro (Bactris gasipaes), registrada en Frontino junto a otras especies como B. glandulosa, coloradonis y maraja (Idárraga y Callejas Reference Idárraga, Callejas, Idárraga, Ortiz, Callejas and Merello2011:294); estas dos últimas con frutos comestibles (Galeano y Bernal Reference Galeano and Bernal2010:412, 447; Figuras 6g-6h).

Del segundo grupo (ambas ocupaciones), el taxón más representado es Ipomoea spp. Los rasgos hallados en los almidones arqueológicos son similares a la especie doméstica Ipomoea batatas (batata). Se trata de granos irregulares, facetados, medianos o grandes, con un rango entre ~14 μm y ~24 μm y un promedio de 20,14 μm. El hilum es céntrico, en 11 casos está fisurado y presentan depresión central (Figuras 6i-6k). Sin embargo, no podemos precisar a qué especie pertenecen, dado que por ahora no contamos con muestras de referencia de especímenes silvestres del área de estudio. El número de especies de ipomeas recolectadas en el Departamento de Antioquia, entre los 1.000 y los 2.000 m snm, asciende a 13 (I. alba, aristolochiifolia, batatas, batatoides, carnea, cholulensis, dubia, hederacia, indica, purpurea, ramossima, regnelli y trífida), de las cuales en Frontino se ha reportado I. alba (Idárraga y Callejas Reference Idárraga, Callejas, Idárraga, Ortiz, Callejas and Merello2011:418).

Se identificaron ocho almidones con las características de Fabaceae, con formas ovaladas o reniformes, un rango de tamaño entre ~18 y ~46 μm, y un promedio de 31 μm. Dos presentan depresión central y tres la típica fisura rasgada longitudinal, uno de los caracteres más comunes de las fabáceas, junto a la lamellae, rasgo hallado en cuatro casos (Figuras 6l-6n). En los bosques subandinos de Frontino se han reportado las especies Erythrina edulis (chachafruto), Inga edulis (guama) y Phaseolus dumosus (fríjol silvestre) (Idárraga y Callejas Reference Idárraga, Callejas, Idárraga, Ortiz, Callejas and Merello2011:488, 490, 502). Los rasgos hallados en las muestras de Tabladito son compatibles con el género Phaseolus, y dada la presencia de P. dumosus consideramos a esta especie como potencialmente útil entre las poblaciones prehispánicas.

El tercer taxón de este grupo es Canna spp. (achira). Los almidones son grandes, con longitudes de ~45 μm, ~82 μm (1017-42) y ~60 μm (1017-90). En los tres casos son ovalados, hilum excéntrico y lamellae visible, rasgos que son diagnósticos de la especie C. indica (Figuras 6o-6q). La achira es un rizoma nativo con una amplia distribución geográfica en Colombia (Piperno y Pearsall Reference Piperno and Pearsall1998:165) que se cultiva hasta los 2.700 m snm (Lobo-Arias et al. Reference Lobo-Arias, Medina-Cano, Grisales-Arias, Yepes-Agudelo and Álvarez-Guzmán2017). Se considera una planta domesticada en la región andina desde Colombia hasta Ecuador (Lobo-Arias et al. Reference Lobo-Arias, Medina-Cano, Grisales-Arias, Yepes-Agudelo and Álvarez-Guzmán2017). En Frontino se ha colectado como nativa la especie C. indica (Idárraga y Callejas Reference Idárraga, Callejas, Idárraga, Ortiz, Callejas and Merello2011:391).

El último taxón del segundo grupo fue Zamia spp. Los almidones son grandes, entre ~20 y ~34 μm, lenticulares, con lamella visibles, hilum excéntrico y fisurados, y un rasgo muy diagnóstico, como es la depresión de una de las caras marcada por una cornisa (Figuras 6r-6t). En los bosques andinos de Colombia se han reportado 11 especies de Zamia (Zamiaceae), de las cuales dos son endémicas de Frontino: Z. montana y walisi; esta última es comestible y usada para fines medicinales (Idárraga y Callejas Reference Idárraga, Callejas, Idárraga, Ortiz, Callejas and Merello2011:208; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2015:113).

Figura 7. Distribución de frecuencias de morfotipos de fitolitos y su asociación ecológica.

En la ocupación cerámica se identificaron dos taxa. Ocho almidones tipo Zea mays (maíz; Tabla 1), de tamaño mediano, con una longitud entre 11 y 20 μm y un promedio de 16,25 μm. Son granos poliedros, facetados, con depresión central, y en cinco casos el hilum está fisurado (Figuras 6u-6v). En Colombia se ha planteado su introducción hacia el Holoceno medio, según los datos del Cauca medio (Aceituno Reference Aceituno2019:193). En Urrao y Frontino, raquis de maíz asociados a evidencias arqueológicas han sido datados directamente en 1290 ± 30 aP (664-770 cal dC; B465114) y 430 ± 30 aP (1421-1616 cal dC; B547515), pero la presencia de semillas carbonizadas y granos de polen en varios sitios datados permiten plantear que su cultivo comenzó por lo menos desde el ~2000 aP (Piazzini y Escobar Reference Piazzini and Escobar2017; Piazzini y Henao Reference Piazzini and Henao2019). El segundo taxón fue Xanthosoma spp. (malanga), cuyos almidones son campaniformes de tamaño pequeño, entre 6 y 11 μm de largo, con hilum cerrado y no fisurados; estos gránulos son diagnósticos de varias especies de mafafa como X. violaceum, sagittifolium o daguense nativas de Colombia, aprovechables por su rizoma comestible y también presentes en Frontino (Idárraga y Callejas Reference Idárraga, Callejas, Idárraga, Ortiz, Callejas and Merello2011:286; Figuras 6w-6x).

Análisis de fitolitos

Los fitolitos fueron preparados siguiendo la metodología propuesta por Piperno (Reference Piperno1988), con algunas modificaciones sugeridas por Horrocks (Reference Horrocks2005), y empleando la nomenclatura de descripción y clasificación descrita en la versión actualizada del código internacional de nomenclatura de fitolitos (Neumann et al. Reference Neumann, Strömberg, Ball, Albert, Vrydaghs and Cummings2019). La identificación se realizó en artefactos y muestras de suelo asociados a la ocupación precerámica. Se identificaron morfotipos diagnósticos de las familias Arecaceae, Marantaceae, Heliconiaceae, Bromeliaceae y Poaceae (Tabla 2). De esta última, se reconocieron fitolitos de las subfamilias Bambusoideae, Chloridoideae, Pooideae, Panicoideae y Festucoideae. También abundantes morfotipos asociados a tejidos leñosos de la clase Magnoliopsida (dicotiledóneas) y un número considerable (34%) de fitolitos redundantes e indeterminados que no aportaron información sustantiva. La mayoría de los fitolitos en el suelo enterrado mostraron un patrón de corrosión superficial en pits y muy poca fragmentación, corroborando la estratificación de los materiales en los niveles de la ocupación más antigua (Alexandre et al. Reference Alexandre, Meunier, Mariotti and Soubiès1999; Posada et al. Reference Posada, Parra and Jaramillo2010). Por su parte, los fitolitos observados en los artefactos mostraron con frecuencia articulación en tejidos silíceos, lo que indica que no son muestras contaminadas con el espectro de fitolitos de la matriz de suelo. En términos generales, predominan los morfotipos asociados con taxa de bosque tropical (Figura 7); sin embargo, llama la atención la cantidad de morfotipos afines con el orden Zingiberales, asociados con ambientes muy húmedos y con un rango bien conocido de usos (Chen y Smith Reference Chen and Smith2013; Piperno y Pearsall Reference Piperno and Pearsall1998:111).

Tabla 2. Frecuencias absolutas de fitolitos de muestras diagnósticas por nivel y afinidad botánica en el Tabladito.

La base del suelo enterrado a 145 cm exhibe una variedad importante de morfotipos, entre ellos algunos fitolitos Esféricos equinados, con espinas cerradas y diámetros frecuentemente mayores a 10 μm que caracterizan al conjunto de palmas (Arecaceae; Figura 8d; Benvenuto et al. Reference Benvenuto, Fernández, Osterrieth and Morel2015; Neumann et al. Reference Neumann, Strömberg, Ball, Albert, Vrydaghs and Cummings2019). Otros morfotipos similares de espinas abiertas sugieren la presencia de especies de Bromeliaceae. También se observaron morfotipos tipo Rondel, Sillas de montar y Bilobados afines con Poaceae. Por su parte, el registro de ejemplares esféricos con distintas ornamentaciones y tamaños describen la presencia de Marantaceae y de una amplia variedad de Dicotiledóneas arbóreas (Figuras 8b, 8c, 8i y 8l). Las tres últimas taxa constituyen la mayoría de los fitolitos de esta muestra.

Figura 8. (a) Fitolito poliédrico; (b) Esférico ornado compuesto; (c) Traqueario esférico helicoidal; (d) Esférico equinado cerrado; (e) Rondel agudo; (f) Bloque carinado; (g) Buliforme flabelado con oclusión de materia orgánica; (h) Bilobado; (i) Esférico baculado; (j) Silla de montar; (k) Esférico ornado nodular; (l) Esférico ornado aerolado; (m) Bloque típico parcialmente ocluido; (n) Traqueario esférico helicoidal; (o) Bloque aerolado; (p) Elongado sinuoso ocluido; (q) Fitolitos articulados tipo Traqueario elongado anular; (r) Buliforme flabelado con corrosión superficial en pits.

El espectro de fitolitos en las muestras de 135 y 115 cm disminuye drásticamente en cantidad y diversidad, conservando unos pocos ejemplares Poliédricos correspondientes a plantas arbóreas (Figura 8a); también se hallaron Esféricos ornados, Baculados y Tuberculados afines con Marantaceae (Figuras 8b, 8i y 8k); y algunos morfotipos Bilobados y Bloques carinados afines con las subfamilias Panicoideae y Festucoideae respectivamente (Fredlund y Tieszen Reference Fredlund and Tieszen1994; Neumann et al. Reference Neumann, Strömberg, Ball, Albert, Vrydaghs and Cummings2019; Twiss et al. Reference Twiss, Suess and Smith1969). Llama la atención la ocurrencia frecuente de oclusiones de materia orgánica en los fitolitos, y una ligera alteración de su índice de refracción debido a la exposición a altas temperaturas (Figuras 8g y 8p; Boyd Reference Boyd2002; Elbaum y Weiner Reference Elbaum and Weiner2003).

A 105 cm de profundidad se advierte un aumento de fitolitos, sobre todo de morfotipos Poliédricos y Traquearios correspondientes a plantas arbóreas (Figuras 8a, 8c, 8n y 8q), algunos Esféricos de Marantaceae y Heliconiaceae y un leve aumento de morfotipos Esféricos equinados de Arecaceae (Chen y Smith Reference Chen and Smith2013; Piperno Reference Piperno1988:94; Runge Reference Runge1999). Se aprecia igualmente un incremento de Poaceae, con algunos ejemplares de Silla de montar y Bloques carinados (Figuras 8j y 8f).

En la muestra de 90 cm que representa la base del estrato II, se registró la mayor cantidad y diversidad de fitolitos, permitiendo plantear asociaciones ecológicas más o menos claras. Los resultados muestran que las taxa más representadas fueron Marantaceae, Pooideae, Dicotiledoneas arbóreas y Heliconiaceae. Salvo por la alta frecuencia de Zingiberales (Marantaceae y Heliconiaceae), estos resultados son consistentes con la composición general del bosque subandino descrito en la vertiente occidental de la Cordillera Occidental (Cuatrecasas Reference Cuatrecasas1958:245), y más específicamente con la vegetación del bosque pluvial premontano del área de estudio (Espinal Reference Espinal1992; Muñoz y Cruz Reference Muñoz and Cruz1993; Restrepo et al. Reference Restrepo, Orrego and Dylia1989).

Considerando la vegetación arbustiva y herbácea registrada en Tabladito y en bosques similares (Rangel et al. Reference Rangel, Lowy, Aguilar, Garzón, Rangel, Lowy and Aguilar1997:120), la densidad atípica de Pooideae y la aparición del morfotipo Rondel agudo afín con Bambusoideae (Figura 8e; Montti et al. Reference Montti, Fernández, Osterrieth and Dalva2009) indican una perturbación importante en el bosque tropical de Tabladito al final del estrato II, cuando se observa un evento de discontinuidad en el registro pedoestratigráfico.

Discusión

Hasta el momento, Tabladito es el sitio arqueológico reportado con fechas más antiguas del noroccidente de Colombia. En términos del poblamiento temprano, se encuentra en el corredor norte–sur de la ruta costera del Pacífico, propuesta para explicar las fechas más antiguas de Suramérica (Braje et al. Reference Braje, Dillehay, Erlandson, Klein and Rick Torben2017); en una escala menor, su posición geográfica coincide con una ruta alternativa de penetración hacia el interior andino de Colombia no prevista en recientes modelos que se han centrado en las cuencas de los Ríos Cauca y el Magdalena (Anderson y Gillam Reference Anderson and Gillam2000). Se trata de la vertiente oeste de la Cordillera Occidental, particularmente las cuencas de los Ríos Sucio y Murrí que conectan las tierras altas de la Cordillera Occidental con las tierras bajas de la cuenca del Río Atrato, atravesando una gran diversidad de paisajes, desde páramos hasta bosques húmedos tropicales (Piperno Reference Piperno2011; Velásquez y Hooghiemstra Reference Velásquez and Hooghiemstra2013).

Los hallazgos más antiguos de Tabladito permiten plantear que el Chocó biogeográfico norte, incluida la vertiente cordillerana hacia el Río Atrato, no fue un espacio ajeno a las dinámicas de asentamiento temprano en los Andes colombianos, e incluso que, al igual que otros entornos andinos del Occidente de Colombia, pudo jugar un rol importante para la conformación de estrategias adaptativas tempranas en el noroccidente de Suramérica (Gnecco y Aceituno Reference Gnecco and Aceituno2004). Las fechas obtenidas en Tabladito son coherentes con otros contextos arqueológicos de la región andina que, mirados en su conjunto, por su incremento y dispersión, sugieren movimientos poblacionales entre la transición Pleistoceno/Holoceno y el Holoceno temprano, incluyendo la región amazónica de Colombia (Aceituno y Uriarte Reference Aceituno, Uriarte, Suárez and Ardelean2018; Aceituno et al. Reference Aceituno, Loaiza, Delgado and Barrientos2013; Morcote-Ríos et al. Reference Morcote-Ríos, Aceituno, Iriarte, Robinson and Chaparro2021). Hasta la fecha, los únicos indicios de ocupaciones precerámicas, conectando ambos lados de la región istmo-colombiana, eran dos puntas proyectil no datadas halladas en el Golfo de Urabá (costa caribe colombiana). La primera es un fragmento distal de una punta tipo Cola de Pescado, y la segunda un fragmento basal de una punta tipo Magdalena Medio (Correal Reference Correal1983). La punta Cola de Pescado sugiere contactos con Panamá entre finales del Younger Dryas y la transición Pleistoceno/Holoceno (Aceituno y Uriarte Reference Aceituno, Uriarte, Suárez and Ardelean2018).

La tecnología lítica de Tabladito es coherente con la documentada en otros sitios tempranos de la región andina colombiana que a escala supraregional se incluye en el Arcaico de los Bosques Tropicales (Linares Reference Linares, Linares and Ranere1980:233). Esta tecnología, de uso de materias primas locales con artefactos relacionados al procesamiento de plantas y de lascas expeditivas, es similar a la registrada en diferentes puntos de la Cordillera Central y Occidental de Colombia (Aceituno y Loaiza Reference Aceituno and Loaiza2014, Reference Aceituno and Loaiza2018; Arroyave et al. Reference Arroyave, Herrera and López2018; Castillo y Aceituno Reference Castillo and Aceituno2006; Loaiza y Aceituno Reference Loaiza and Aceituno2015; Ranere y López Reference Ranere and López2007; Salgado Reference Salgado1988-1990; Santos et al. Reference Santos, Monsalve and Correa2015) y ha sido asociada con economías de amplio espectro y orígenes del cultivo de plantas.

El registro de almidones es un hecho recurrente en contextos tempranos de la región andina de Colombia (Aceituno y Loaiza Reference Aceituno and Loaiza2018; Santos et al. Reference Santos, Monsalve and Correa2015), lo cual indica la importancia del manejo de plantas en las estrategias de adaptación a los bosques subandinos, coincidiendo con los cambios ambientales de las nuevas condiciones climáticas del Holoceno. En Tabladito, los almidones recuperados no dejan dudas sobre la importancia de las plantas en la subsistencia de sus habitantes más tempranos. La recuperación de semillas carbonizadas de Spondias spp. (Anacardiaceae) en el nivel precerámico 115–120 cm amplían el espectro de plantas usadas. En el área de estudio se encuentran las especies S. mombin y purpurea cuyos frutos son comestibles (Idárraga y Callejas Reference Idárraga, Callejas, Idárraga, Ortiz, Callejas and Merello2011:246).

El estudio de fitolitos y almidones ha sido clave para la identificación del uso y el origen del cultivo de plantas en el neotrópico, especialmente de aquellas con propagación vegetativa. Actualmente en la zona hay registros de sagú (M. arundinacea), también de especies de los géneros Calathea (lerén), Zamia y Canna (achira), lo que fortalece la identificación arqueobotánica de este estudio. Además, en el caso del sagú y el lerén, la presencia de fitolitos de Marantaceae en todos los niveles precerámicos confirma el uso frecuente de esta familia de plantas. La identificación de Ipomoea debe ser precisada con registros más amplios de especies nativas de la zona. Por ahora, la comparación se hizo con la especie domestica I. batatas (Roullier et al. Reference Roullier, Duputié, Wennekes, Benoit, Fernández Bringas, Rossel, Tay, McKey and Lebot2013). En cuanto a Zamia, es un taxón que por primera vez se reporta en el norte de Suramérica. Los datos más próximos de Zamia proceden de Panamá (sitios Hornito y Casita de Piedra), datados entre ~5600 y ~4200 cal aP (Dickau et al. Reference Dickau, Ranere and Cooke2007).

Los fitolitos y almidones de Bactris spp., junto a la distribución de varias especies silvestres de este género en la zona de estudio (Idárraga y Callejas Reference Idárraga, Callejas, Idárraga, Ortiz, Callejas and Merello2011:294), sugieren el aprovechamiento de los frutos de las palmas como recurso vegetal. Junto a estas, las semillas de Spondias indican el aprovechamiento de frutos arbóreos, ampliando el espectro de plantas usadas en los bosques de la zona. En el caso de las fabáceas, la presencia actual de P. dumosus en Frontino lo convierte en un potencial recurso alimenticio.

Las plantas identificadas llevan a planteamientos sobre el tipo de manejo. Entre las prácticas de recolección y agricultura existen formas intermedias de aprovechamiento de las plantas, con estrategias de manejo que incluyen selección, dispersión, alteración de hábitats, aclaramiento, mejoramiento del suelo y uso del fuego (Denham et al. Reference Denham, Barton, Castillo, Crowther, Dotte-Sarout, Anna Florin, Pritchard, Barron, Zhang and Fuller2020; Levis et al. Reference Levis, Flores, Moreira, Luize, Alves, Franco-Moraes, Lins, Konings, Peña-Claros, Bongers, Costa and Clement2018; Piperno et al. Reference Piperno, MacMichael and Bush2019). El número de taxa identificadas en la ocupación precerámica de Tabladito sugiere una buena oferta y aprovechamiento de recursos vegetales. La presencia en el registro microbotánico de Zamia, Calathea o fríjol silvestre sugiere el manejo de estas plantas locales como parte del proceso de adaptación a los bosques subandinos del Holoceno temprano.

No tenemos evidencias directas de algún tipo de práctica de manejo de plantas, como uso del fuego, preparación de suelos, alteración de hábitat, aclaramiento del bosque o aclimatación de plantas foráneas. Otras acciones, como selección de plantas, están probadas a través de los datos arqueobotánicos que muestran el procesamiento de dichas plantas durante los ~1.900 años que dura la ocupación precerámica. Sobre dispersión de plantas, hay que recordar que esta puede ser involuntaria y voluntaria (Clement y Cassino Reference Clement, Cassino and Smith2018:3). La primera se daría mediante la dispersión no intencional de restos de frutos y semillas —por ejemplo, a través de los basureros abandonados. Esta dispersión conllevaría algún grado de alteración del paisaje, pero muy poco perceptible arqueológicamente (Clement y Cassino Reference Clement, Cassino and Smith2018:2). La segunda se daría de forma intencional, y puede considerarse ya una forma primigenia de cultivo. El efecto de trasplantar fenotipos sería el aumento de la capacidad de carga del paisaje en términos antrópicos, que ha sido uno de los argumentos esgrimidos para explicar los orígenes de la agricultura en los bosques húmedos neotropicales, los cuales no son muy productivos en plantas herbáceas comestibles, debido a la escasez y la gran dispersión de este tipo de flora. En consecuencia, los bosques húmedos, en condiciones naturales, podían soportar densidades demográficas bajas (Piperno Reference Piperno2011), por lo que el cultivo se ha visto como una respuesta adaptativa que mejora la disponibilidad y predictibilidad de los recursos naturales (Piperno Reference Piperno2011; Stiner y Kuhn Reference Stiner and Kuhn2016).

La alta presencia de plantas rizomatosas en los niveles precerámicos lleva a plantear la hipótesis de que los habitantes de Tabladito crearon nuevas colonias de plantas rizomatosas/tuberosas al ir trasplantado y sembrando nuevos fenotipos en nuevas zonas, con el fin de mejorar el abastecimiento de plantas proveedoras de carbohidratos. Un dato que apoya esta hipótesis es la recuperación de un fragmento de rizoma carbonizado en el nivel 50-55 cm (Gaspar Morcote-Ríos, comunicación personal 2019) que confirmaría el manejo milenario de los rizomas en la región.

A escala supraregional, en el noroccidente de Suramérica la presencia de esta clase de plantas es un hecho recurrente en el registro arqueológico desde inicios del Holoceno temprano (~11.700 y ~9000 cal aP), lo que se ha asociado a procesos de adaptación a las condiciones ecológicas de los bosques subandinos. En la región andina se pueden citar los casos de San Isidro (Cordillera Central) en donde se ha propuesto el cultivo de plantas rizomatosas (Xanthosoma/Ipomoea/Maranta), además de calabaza (Lagenaria; Gnecco Reference Gnecco2000:67; Piperno y Pearsall Reference Piperno and Pearsall1998:200), o del Cauca medio (Cordillera Central) en donde se ha propuesto el cultivo de variedades silvestres de Xanthosoma, Dioscorea, Canna y Calathea (Aceituno Reference Aceituno2019:186). En la Amazonía colombiana (Peña Roja) los microfósiles de plantas recuperados sugieren el cultivo de malanga (Xanthosoma spp.), lerén (Calathea) y calabazas (Lagenaria; Piperno y Pearsall Reference Piperno and Pearsall1998:204–205).

Una hipótesis a favor del cultivo temprano de plantas rizomatosas en Colombia es que se aprovechó su inhibición sexual, inducida por procesos adaptativos de intracruzamiento e hibridación previas a la colonización humana, lo que permite propagarlas de forma vegetativa. Este tipo de propagación, basada en la clonación de fenotipos, es una forma eficiente de cultivo de estas plantas, pues entre otras ventajas está su rápido desarrollo y mayores posibilidades de supervivencia (Denham et al. Reference Denham, Barton, Castillo, Crowther, Dotte-Sarout, Anna Florin, Pritchard, Barron, Zhang and Fuller2020). La acción antrópica a largo plazo jugó un papel clave en el desarrollo del síndrome de domesticación de las plantas propagadas vegetativamente (Denham et al. Reference Denham, Barton, Castillo, Crowther, Dotte-Sarout, Anna Florin, Pritchard, Barron, Zhang and Fuller2020).

Conclusiones

Tabladito es el sitio arqueológico más temprano hasta ahora identificado en el noroccidente colombiano, planteando la importancia que pudo tener el Chocó biogeográfico norte en el proceso de poblamiento temprano de los Andes colombianos. Su conexión geográfica con el Río Atrato sugiere que esta arteria fluvial pudo ser un corredor que conectaba el mar Caribe y la costa pacífica con la Cordillera Occidental de los Andes. Tabladito es el primer contexto datado que demuestra el papel de esta ruta en las dinámicas de asentamiento temprano.

Los datos arqueobotánicos asociados a fechas entre ~11.200 y ~9500 cal aP indican el uso de un amplio número de plantas, muchas de ellas rizomatosas, lo que sugiere que la adaptabilidad de los grupos tempranos del área incluyó prácticas de manejo y cultivo temprano de plantas silvestres locales, hecho que también se ha planteado para la misma época en otras regiones andinas de Colombia (Aceituno y Loaiza Reference Aceituno and Loaiza2018).

La evidencia microfósil ampliamente representada en el registro arqueobotánico colombiano reafirma lo anterior, sugiriendo la existencia de un período denominado como cultivo pre-domesticación (PDC; Piperno Reference Piperno2011) que se dio durante el Holoceno temprano. Este se habría basado en el cultivo de plantas silvestres rizomatosas con propagación vegetativa que permitió el desarrollo de la producción de alimentos. Como en otras regiones del mundo, la domesticación fue posterior al inicio del cultivo de plantas, y requirió un proceso continuo de selección antrópica para que el síndrome de domesticación pudiera manifestarse en algunas plantas a través de cambios morfogenéticos (Piperno Reference Piperno2011). En este sentido, un resultado destacable de este trabajo es que todas las taxa identificadas coinciden con los géneros de potenciales plantas domesticadas en la región andina de Colombia, tales como Canna edulis, Xanthossoma sagittifolium, Calathea allouia, Maranta arundinacea e Ipomea batatas, reforzando la hipótesis de Piperno (Reference Piperno2011) que dicha región fue uno de los tres centros independientes de domesticación de plantas en Suramérica.

Agradecimientos

A la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia (UdeA) que financió la presente investigación (8719548). A los estudiantes del curso métodos y técnicas arqueológicas (2018-2) del programa de antropología (UdeA), que al igual que Pietro Piazzini participaron en los trabajos de campo. A Gaspar Morcote por el análisis de macrorrestos botánicos. A los habitantes de la comunidad de Tabladito, especialmente al señor Norberto Usuga y a las autoridades de Frontino. A Tatiana Arboleda por la información sobre los artefactos de molienda. A Marcela García por la edición de las Figuras 1, 2 y 3. A los revisores y editores por sus pertinentes comentarios para mejorar la versión final.

Declaración de disponibilidad

Los materiales arqueológicos extraídos del sitio Tabladito están almacenados correctamente en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Antioquia. Cualquier investigador puede revisar dichos materiales, previa autorización. Del mismo modo, quien desee acceder a la información del proyecto, como material fotográfico, dibujos de campo o bases de datos, debe ponerse en contacto con el autor de correspondencia, quien facilitará dicha información.