Objetivos

Teotihuacan fue una entidad estatal que dominó el panorama político, militar y económico del altiplano central mesoamericano en el Clásico (150-650 dC). La complejidad social de la gran urbe se manifestó en la imponente arquitectura, la traza urbana, el arte, y su interacción político-económica con sociedades contemporáneas. Muchos se habrán cuestionado si los teotihuacanos desarrollaron sistemas de cuentas largas del tiempo para la promoción política institucional. Evidentemente, el Estado tuvo interés en impulsar festividades, ceremonias y rituales a través del arte público y privado, pero dado que no hemos descifrado la escritura teotihuacana, es difícil saber si el tiempo fue materializado icónicamente. Los teotihuacanos debieron conocer las ventajas políticas del registro de eventos a largo plazo, incluyendo formas de escritura (Taube Reference Taube and Braswell2003), pues mantuvieron interacciones con poblaciones mayas (e.g., Aveni Reference Aveni, Morley and Renfrew2010; Clayton Reference Clayton2005; Martin and Grube Reference Martin and Grube2000; Stuart Reference Stuart, Carrasco, Jones and Sessions2000; Velásquez et al. Reference Velásquez, Leni, Ortiz, Cicero and Helmke2017) que usaron la cuenta larga para inscribir eventos de gobernantes y linajes reales.

El objetivo de este trabajo es analizar evidencia iconográfica sobre la contabilización de años a largo plazo en Teotihuacan. La pregunta de investigación es si hubo tal sistema, ¿bajo qué forma icónica se plasmó, y dónde? Si existiera una forma de escritura del tiempo, entonces deberíamos detectarla en la expresión artística asociada a eventos públicos y la promulgación del orden social y jerárquico. Para contestar la pregunta, analizo la iconografía en artefactos, pintura mural, escultura, alfarería y lapidaria en Teotihuacan y sitios contemporáneos y del periodo Epiclásico (650-900 dC). Primero discuto la identificación de íconos asociados a numerales y cómputos de ciclos de tiempo plasmados en el altar de Atetelco, Teotihuacan. Después, presento un análisis que identifica marcadores icónicos adicionales relativos a números usados en el arte para indicar cuentas de años.

Escritura y medición del tiempo en Teotihuacan

Entidades estatales como Teotihuacan tienden a crear sistemas complejos de medición institucionalizados, incluyendo el tiempo (Aveni Reference Aveni2005; Kula Reference Kula1986). El arte teotihuacano aparentemente no resaltó a personajes particulares, quizá porque su organización social fue del tipo corporativo, evitando promover ideales basadas en la etnicidad (Manzanilla Reference Manzanilla2001). No sabemos si esto también aplicó a la cuenta del tiempo. Sin embargo, el enfatizar cuándo y dónde ocurrieron sucesos de promoción de ideales religiosos, prosperidad agrícola, el orden cósmico y el éxito de la guerra, debió unificar criterios, reforzar jerarquías, asegurar la permanencia de las instituciones, y generar cohesión social (Carballo Reference Carballo2016:6-7).

Es complicado identificar marcadores iconográficos del registro del tiempo en Teotihuacan, considerando que tuvo un sistema de escritura logosilábico del cual se han identificado sólo unos 200 signos (Langley Reference Langley1986). Langley (Reference Langley1991:297) identificó elementos que sobresalen del resto de las imágenes pictóricas a la que están asociados, pero consideró prematuro suponer que existió una escritura glífica. Para Taube (Reference Taube2000), los teotihuacanos desarrollaron una escritura estructurada con iconografía que incluye numerales, temáticas, nombres propios, topónimos, y textos lineares. Colas (Reference Colas2011) sugirió que los escribanos distinguieron entre una escritura glotográfica, que reflejó el lenguaje de Teotihuacan, y otra semasiográfica que transmitió las ideas y valores culturales. En general, hay diferentes hipótesis sobre el significado de diversos elementos iconográficos, muchos de los cuales continúan sin ser descifrados (e.g., Millon Reference Millon and Berrin1988; Nielsen Reference Nielsen2004; Pasztory Reference Pasztory and Berrin1988; Séjourné Reference Séjourné1966a; Taube Reference Taube and Braswell2003; Von Winning Reference Von Winning1987a).

Hay consenso en que los números son signos logográficos que expresan numerales, pues ostentan el prerrequisito de una reduplicación consistente (Taube Reference Taube2000:4-5). En Teotihuacan existen numerales de puntos (valor 1) y barras (valor 5) usados como coeficientes debajo de otro elemento o glifo (e.g., Helmke et al. Reference Helmke, Nielsen, Leni and Campos2013:92-93), pero es probable que no todos hayan sido redactados con este procedimiento. En documentos tardíos como la Matrícula de Tributos y el Códice de Tepetlaoztoc, se usaron distintos íconos para señalar cantidades, fracciones o longitudes (e.g., bolsos, varas, manos, corazones, flechas; Mohar Reference Mohar1990; Williams y Harvey Reference Williams and Harvey1997), mientras que en la escritura maya del Clásico existieron los numerales de variante de cabeza (Aveni Reference Aveni2005:185-186). Es posible que hayamos pasado por alto otra iconografía usada en Teotihuacan para referirse a conteos. Un ejemplo son los tocados de borlas de personajes y deidades. Clara Millon (Reference Millon1973, Reference Millon and Berrin1988:131-132) propuso que estos elementos estaban vinculados con el Dios de la Lluvia, donde el número y tipo de borlas plasmó el estatus social y jerárquico de los individuos, reflejando rangos de oficiales encargados de las relaciones diplomáticas. Langley (Reference Langley1986) sugirió que los portadores de los tocados de borlas eran personas y no deidades, mientras que para Pasztory (Reference Pasztory1997:117-120) fueron símbolos de poder político usados por personajes de alto rango. Paulinyi (Reference Paulinyi2001) razonó que los tocados pertenecían a la cúpula del poder con una asociación al Dios de la Lluvia, donde los más complejos señalaron a gobernantes con poderes mágicos investidos de carácter sagrado, o a guerreros. La vestimenta puede señalar rangos, estatus, cargos y afiliación étnica, pero es posible que ciertos símbolos también aludan a numerales. En la tradición mesoamericana, el significado de la escritura o la palabra oral no siempre es literal (López Austin Reference López Austin2003). Algunos casos podrían ser procedimientos lingüísticos que codificaron el lenguaje ritual o ceremonial, como por ejemplo con difrasismos (Montes de Oca Reference Montes de Oca2008).

Metodología

Para detectar si los teotihuacanos registraron icónicamente el tiempo, busqué posibles numerales en los temas y motivos plasmados. El tema designa a la totalidad de la composición iconográfica. Los motivos pueden formar un tema por sí solos o combinados, e incluyen elementos abstractos, simbólicos, geométricos o realistas (e.g., líneas, espirales, plumas, animales; Pomedio Reference Pomedio2017). La distribución de los elementos y su posición deben señalar expresiones con significado que podrían transcribirse en valores fonéticos y unidades de lenguaje como sílabas, raíces o palabras. Un elemento puede significar distintas cosas dependiendo del contexto, pero podría identificarse como numeral si se trazó con secuencias lógicas consistentemente reduplicativas o posicionado jerárquicamente (e.g., la cuenta larga, anales, listados tributarios). En el Códice Tepetlaoztoc, un corazón (cenyollotli) o una flecha (cemmitl) indicó medidas longitudinales de terrenos, pero en otros códices señalan sacrificios humanos y ofrendas. En el Códice Mendoza (f.46r), un bolso (cenxiquipilli) equivale a 8.000 unidades, un árbol a 400 y una bandera a 20, pero en otros contextos sólo son parte del ajuar de personajes o del paisaje. Incluso, en el área Maya existen numerales señalados con variantes de cabeza o figuras antropomorfas de deidades (Aveni Reference Aveni2005:187-189).

Calendarios mesoamericanos

Desconocemos si los teotihuacanos usaron los mismos sistemas calendáricos del Posclásico tardío (1250-1519 dC). Podría haber similitudes porque hay evidencia iconográfica, como las llamadas “pecked crosses” (Aveni Reference Aveni, Carrasco, Jones and Sessions2000:257-265), y motivos de ceremonias del “fuego nuevo” (renovación de un siglo mesoamericano) en relieves de la Pirámide del Sol (Fash et al. Reference Fash, Tokovinine, Fash, Fash and Luján2009:203-210), que apuntan a un sistema de medición del tiempo precursor de los calendarios nahuas tonalpohualli y xiuhpohualli del Posclásico. El xiuhpohualli, o “cuenta de los años”, estaba basado en ciclos de 52 años trópicos. Cuatro signos se combinaban con 13 coeficientes numéricos ascendentes para crear una secuencia de 52 nominativos distintivos. El calendario tenía 18 meses de 20 días cada uno, para totalizar 360 días, completando el año trópico con cinco días aciagos (nemontemi). Cada 13 años se contabilizaba un nudo o amarre (tlapilli).

El tonalpohualli, o tzolk'in entre los mayas, es la “cuenta de los días”. Su carácter era ritual-adivinatorio y combinaba 13 coeficientes numéricos ascendentes con 20 glifos nominativos de días, y 20 “casas”. El sistema corría paralelo al xiuhpohualli, usando 72 ciclos de 260 días, que equivalen a 52 años trópicos.

Un posible tercer sistema de cuenta del tiempo se basó en el ciclo sinódico de Venus y fue conocido ampliamente en el Posclásico (Aveni Reference Aveni2005:252-253). Este planeta tiene un periodo de visibilidad y ausencia relativamente predecible cuya revolución es de 583,92 días en promedio, pudiendo variar entre 581 y 587 días, aunque los mesoamericanos parecen haberla redondeado a 584 (Aveni Reference Aveni2005:257-260; Šprajc Reference Šprajc1996). Venus aparece como lucero matutino por 263 días (en promedio), seguido de 50 días de invisibilidad; reaparece como estrella vespertina por 263 días (en promedio) y posteriormente tiene ocho días de invisibilidad para después reiniciar el ciclo.

Numerales y cómputo del tiempo en el altar de Atetelco

La primera sección la dedico al mural del altar Atetelco (Figura 1), un pequeño monumento erigido entre el 450 y 600 dC en el Patio 2 del conjunto habitacional de Atetelco en la sección poniente de Teotihuacan. El altar mide 2,88 de largo por 2,53 de ancho y 2,13 de alto. Tiene un pequeño adoratorio en la parte superior y tres cuerpos en talud y tablero que, hasta hace unas décadas, presentaban una pintura mural compleja (Cabrera Reference Cabrera and la Fuente1995a:237-238; Miller Reference Miller1973:344-345). El tablero superior mostraba rostros del Dios Tormenta, con lengua bífida, nudos y elementos cuatripartitos rojos, y serpientes emplumadas con puntos, “colmillos”, plumas y elementos cuatripartitos anteriormente asociados con esta deidad (Von Winning Reference Von Winning1987a:125-133). El tablero intermedio plasmó nudos de puntos, escudos, plumas, elementos cuatripartitas y puntos con “colmillos”. En el talud inferior había serpientes emplumadas, rostros del Dios Tormenta con lengua bífida, elementos cuatripartitos, círculos concéntricos con rojo al centro, y puntos con “colmillos”. Uno de los taludes poseía filas de conchas y caracoles.

Figura 1. Mural del altar de Atetelco. Modificado desde Miller (Reference Miller1973:165).

La posición de los elementos iconográficos, su presencia reduplicativa y repetitiva, formando grupos y patrones secuenciales, y su asociación con las dos deidades, sugería que eran íconos asociados a numerales con significado cultural. La clave para entenderlos está en asignar el valor de cuatro unidades al glifo cuatripartita y uno para cada punto, y correlacionar los valores con el resto de los elementos. Este procedimiento puede resultar arbitrario, pero, aunque desconocemos el lenguaje teotihuacano, el valor cuatro para el glifo cuatripartita se reafirma si consideramos que los nahuas del Posclásico llamaron nauhcampan o nauhtlatehuilli al trazo de un rectángulo, un cuadrado o algo con cuatro partes o esquinas, ambas palabras involucrando el número cuatro (nahui). Asimismo, en el sistema de numerales mesoamericanos, un punto equivale a una unidad o cuenta.

Las serpientes emplumadas del tablero superior (Figura 1a) tienen seis elementos cuatripartitos en la cabeza. Asignar el valor cuatro para cada uno resulta en 24 unidades. Después hay cuatro puntos alineados verticalmente, seguidos de un elemento cuatripartita. Los puntos indican que el elemento cuatripartito se repite cuatro veces (i.e., multiplicación), dando 16 unidades. Al resultado le sumamos los siguientes cuatro puntos-colmillos de la derecha, lo que da 20 unidades. Este patrón se repite otras tres veces, dando la combinación 24 + 20 + 20 + 20 + 20 = 104 unidades.

La segunda serpiente emplumada del tablero suma también 104, formando así un grupo de 208 unidades. Dado que en el tablero cupieron cuatro serpientes, entonces hay 416 unidades expresadas en dos filas de 208. Estos valores son significativos porque parecen señalar cuentas de años trópicos. Los totales son divisibles entre el número 52, valor que corresponde a los años de un siglo mesoamericano (xiuhmolpilli). Además, en la época indígena, un ciclo de 104 años era llamado huehuetiliztli, la suma de dos (208 años) un toxiuhmolpia, y la unión de cuatro (416 años) formaba un ciclo mayor donde se daban todas las concordancias calendáricas y astronómicas (Mendizabal Reference Mendizabal1923:323). Adicionalmente, los íconos fueron trazados en verde, color que en náhuatl se dice xihuitl y es sinónimo de “hierba” o “un año”. Un glifo cuatripartito verde debe equivaler, por ende, a cuatro años trópicos. Nótese que al final de cada fila de serpientes hay tres puntos-colmillos aislados. Estos motivos reafirman las cuentas, pues si el año mesoamericano consistía en 360 días con cinco aciagos (nemontemi), entonces en 208 años debieron acumularse tres años “extras” (208 × 5,25/365 = 3 años), que justamente corresponderían a los tres puntos-colmillos colocados al final de las serpientes. Por lo tanto, un punto-colmillo debe equivaler a un año trópico.

Los rostros del Dios Tormenta del tablero superior tienen una numeración en dos partes (Figura 1a). La primera está en los mechones, que tienen cuatro elementos cuatripartitos intercalados con nudos sencillos. Los nudos, como se verá en otros ejemplos más adelante, aparecen enlazando a los glifos cuatripartitas, sugiriendo una “unión” que aumenta o duplica el valor inicial. El valor de cada elemento cuatripartita pasaría de cuatro a ocho unidades, dando 32 para cada mechón (4 × 8). La segunda parte está en los tocados que tienen cinco puntos con un elemento cuatripartita, lo cual señala cinco veces el valor de cuatro, resultando en 20 unidades (5 × 4) por costado. Cada Dios Tormenta sumaría 72 unidades (20 + 20 + 32), y dado que hay cinco en todo el tablero, esto da 360 unidades (72 × 5). Esta cifra significativa podría representar una cuenta de 360 años, pero no es así. La clave está en que no hay puntos-colmillos, los rostros del Dios Tormenta presentan una lengua bífida, y los elementos cuatripartitos son rojos, a diferencia de los verdes que contabilizan años trópicos. La correspondencia que encuentro significativa es que las 360 unidades son ciclos de Venus, considerando que los mayas lo identificaban como la estrella roja (Chak Ek'), e incluso porque el glifo cuatripartito tiene cierta similitud con algunas variantes del glifo maya Lamat asociado a conteos de ciclos de Venus —360 ciclos de Venus dan 576 años trópicos (360 × 584/365). A esta cantidad, se le debe adicionar aquella señalada al final del tablero con un escudo de jade que rodea a un elemento cuatripartita verde. La posición de este motivo, al igual que los puntos-colmillos de años aciagos, significa que debe representar un valor “extra” a la cuenta, por lo que debe equivaler a cinco ciclos de Venus para totalizar 365 ciclos, lo cual corresponde a ocho años trópicos que redondean la cuenta a 584 años. El resultado es que el primer tablero plasmó una cuenta de 1000 años, 416 mediante cuatro serpientes emplumadas (104 cada una), y 584 años (365 ciclos de Venus) con cinco rostros del Dios Tormenta de lengua bífida (72 ciclos de Venus cada uno).

En el tablero intermedio, la moldura debió tener 18 escudos de jade de elementos cuatripartitas verdes idénticos (valor de ocho) a los del tablero superior (Figura 1c). Los escudos están unidos por nudos simples de puntos, indicando que su valor se eleva a 16, lo cual da 288 años trópicos (16 × 18). Este valor es la mitad de lo representado en el tablero superior (576 años). Los puntos de los nudos podrían tener un valor, pero carecen de orden y son difíciles de contar, pues algunos están seccionados al pasar por debajo de los nudos y los escudos de jade.

La sección central debió tener tres cartuchos. Cada cartucho tiene dos elementos cuatripartitos verdes, unidos por un nudo simple, lo que sumaría 16 años (4 × 2 × 2), un penacho de plumas en la parte superior, y ocho puntos-colmillos en la parte baja, dando en total 24 años trópicos para cada cartucho. La suma de los tres da 72 años, apareciendo nuevamente este número en una cuenta, que al sumarse con la cuenta anterior de 288 años da 360 años en total (288 + 72). Adicionalmente, si consideramos que los cartuchos son unidos por nudos con cuatro intersecciones, esto parece significar que el valor 72 se debe elevar cuatro veces más (72 + 72 + 72 + 72 + 72), resultando otra vez en una cuenta de 360 años.

El tablero inferior presenta una serpiente emplumada con una cuenta mayor (Figura 1d). La cabeza tiene siete elementos cuatripartitos rojos (suma = 28) con nudos simples, por lo cual hay 56 ciclos de Venus (28 + 28). Le sigue una línea de cinco círculos concéntricos en rojo trazados consecutivamente, y un elemento cuatripartito rojo. Inferí que los círculos indicaban un siguiente valor de cuentas, probablemente de 72 ciclos, ya que aparecen en los rostros del Dios Tormenta del tablero superior, y en los cartuchos del intermedio. Multiplicar cada círculo de 72 por el elemento cuatripartita de valor cuatro resulta en 288 unidades, dando en total 1.440 ciclos para el grupo (72 × 4 × 5). La cuenta parece ser correcta, porque hay cinco grupos idénticos en toda la serpiente, lo que suma 7.200 ciclos, lo que se traduce en 20 veces 360 ciclos de Venus. Adicionalmente, hay dos rostros del Dios Tormenta con lengua bífida, cada uno con 23 puntos-colmillos verdes en el contorno del rostro, que en total dan 46 años trópicos para ambos. Para homogeneizar el conteo, los años trópicos deben ser transformados en ciclos de Venus, resultando en 28,75 (46 × 365/584). Finalmente, en el crótalo hay 20 puntos verdes, seguidos por cinco puntos verdes al final que completan la cuenta, que deben contabilizar años trópicos y equivaler a 15,62 ciclos de Venus (25 × 365/584). La suma total resulta en 7.300,36 ciclos de Venus (Figura 1d), la cual debe corresponder a un tipo de cuenta aún mayor bajo el sistema vigesimal mesoamericano, porque equivale a 20 veces 365 ciclos de Venus, o 20 veces 584 años trópicos (7.300,36 × 584/365/20).

Del análisis podemos concluir varios puntos. La iconografía del altar posee íconos numerales que se traducen en cuentas de tiempo conocidas basadas en ciclos de años trópicos y sinódicos de Venus, bajo un sistema vigesimal mesoamericano. Los teotihuacanos utilizaron cuentas de 104 años trópicos de 360 días con 5 a 5,25 días aciagos, que equivalen a 65 ciclos de Venus (104 × 365/584). Otra forma implicó cuentas de 72 ciclos sinódicos de Venus, o 73 incluyendo el ciclo aciago extra, cuya equivalencia da 116,8 años trópicos (73 × 584/365). El elemento cuatripartito es un ícono numeral con valor de cuatro —en este caso, años trópicos si es verde, y ciclos de Venus si es rojo— y ocho cuando está dentro de un escudo de jade. Cuando los elementos cuatripartitos tienen un nudo asociado, su valor aumenta de acuerdo al número de entrelaces. El nudo, en contextos de cuentas, es un símbolo matemático que puede ser trazado a diferentes escalas. Los puntos simples valen uno, pero si están pegados al elemento cuatripartita, sirven como múltiplos. Los puntos-colmillos valen un año.

Los círculos concéntricos refieren a cuentas mayores, que en este caso fue de 72 ciclos de Venus. Cuando el Dios Tormenta tiene la lengua bífida, indica cuentas de ciclos de Venus que pueden ser expresadas en años trópicos o viceversa; es decir, actúan como un convertidor de unidades.

Análisis de posibles íconos numerales para contabilizar ciclos

Los símbolos del altar de Atetelco son una fracción de la diversidad icónica teotihuacana. Su uso y significado como numerales debe depender del contexto donde aparecen. Para identificar otros íconos numerales, decidí buscar imágenes con una iconografía teotihuacana relacionada al Dios Tormenta o la Serpiente Emplumada, que son las deidades aparentemente ligadas con el conteo de años y ciclos de Venus. Encontré que la indumentaria, particularmente los tocados, tuvieron la mayor carga icónica repetitiva y comparable, sobre todo las series de círculos asociados a glifos del año solar, borlas, nudos, elementos cuatripartitos y puntos. Hallé 202 casos relevantes con iconografía de estas deidades en Teotihuacan (n = 137) y otras regiones (n = 65). Una proporción importante (51%) son ejemplos de arte público y privado de conjuntos habitacionales o edificios como pintura mural (n = 45), estelas (n = 23), esculturas/efigies (n = 15), relieves/monolitos (n = 8), almenas (n = 7), y marcadores de juego de pelota (n = 4). Una proporción también alta (41%) se observa en bienes de producción artesanal ligados primordialmente a actividades en contextos domésticos (e.g., altares, entierros, ofrendas), como cajetes (n = 50), ollas Tláloc (n = 19), figurillas (n = 10) e incensarios tipo teatro (n = 4). En menor proporción (8%) hay elementos ornamentales, como orejeras (n = 7) y narigueras (n = 1), y artefactos variados, como sellos (n = 5), espejos (n = 2), aplicaciones (n = 1), y uno sin identificar su función (n = 1). Diecisiete casos son del Formativo terminal-Clásico temprano, 158 del Clásico, 21 del Epiclásico y 6 del Posclásico temprano (Tabla 1). Algunos casos de procedencia desconocida no pueden ser ubicados cronológicamente en fases culturales, pero varios sí, incluyendo ejemplos asociados con fechas de la cuenta larga maya o fechamientos de radiocarbono.

Tabla 1. Número de casos analizados con iconografía del Dios Tormenta y la Serpiente Emplumada.

En segunda instancia, busqué la relación de los íconos por niveles mediante un sistema de colocación jerárquico, pues ésta fue la lógica de puntuación numérica en los códices del Posclásico tardío y la cuenta larga maya. A continuación, presento los resultados, siguiendo la lógica del altar de Atetelco, separando los íconos asociados a una indumentaria del Dios Tormenta de aquellos con la Serpiente Emplumada, incluyendo elementos de medias-estrellas que típicamente se relacionan con Venus.

Círculos asociados a indumentaria del Dios Tormenta

Hay 150 casos relacionados con iconografía del Dios Tormenta. Los elementos recurrentes con número gradual son los círculos en los tocados, la mayoría asociados a otros elementos como anteojeras, narigueras con colmillos y “bigoteras” del Dios Tormenta (con o sin colmillos). Ochenta y cuatro casos pueden ser ubicados en temporalidades útiles para un análisis estadístico comparativo. La Figura 2 muestra que hay una significativa correlación positiva (r2 = 0,829) donde el número de círculos en los tocados aumenta con el tiempo, desde cero en vasijas del Dios Tormenta del Formativo terminal (1-150 dC), hasta siete en tocados de personajes en Xochicalco durante el Epiclásico (650-900 dC) (Figuras 3a-3i). Esto sugiere una secuencia gradual donde los círculos tienen un valor numérico, el cual podemos determinar mediante una correlación de fechamientos en sitios que interactuaron con los teotihuacanos, incluso con algunos que usaron la cuenta larga maya. Un primer caso es el marcador del juego de pelota de Tikal, monumento formado de un pedestal con inscripciones glíficas que remata con un disco en la parte superior (Laporte y Fialko Reference Laporte and Fialko1995; Figura 3c). El costado B del disco tiene grabado el glifo de Búho Lanza-Dardos, personaje central en la creación de una de las dinastías de Tikal y relacionado con Teotihuacan. En el costado A aparece una escritura típicamente teotihuacana, formada por tres círculos sobre una bigotera del Dios Tormenta. La narrativa introductoria del monumento marca la fecha 8.17.1.4.12 (379 dC) asociada a la entronización de Nuun Yax Ayiin, hijo de Búho Lanza-Dardos (Fialko Reference Fialko1988). En las inscripciones laterales del marcador, los glifos de Buhó Lanza-Dardos y la bigotera con tres círculos aparecen con otro ícono de colmillos, cercanamente a otra fecha que podría corresponder al 364 o 416 dC. Esta última fecha probablemente corresponde al año de erección del marcador. De esta relación podemos deducir que el numeral tres podría corresponder a un año entre el 364 y 416 dC.

Figura 2. Gráfica de correlación entre temporalidad y número de círculos.

Figura 3. Ejemplos con número de círculos: (a) diseño en vasija (modificado desde Manzanilla et al. Reference Manzanilla, Ortíz, Jiménez and Manzanilla1993:273-275); (b) Cipactli en el Templo de Quetzalcóatl (modificado desde Cabrera Reference Cabrera and la Fuente1995b:12); (c) secciones del marcador de Tikal (modificado desde Laporte y Fialko Reference Laporte and Fialko1995:69-70); (d) Estela 31 de Tikal (modificado desde Coe Reference Coe1962:491); (e) Estela 6 de Cerro de las Mesas (modificado desde Stirling Reference Stirling1943:37); (f) incensario de Quimicho; (g) almena en Museo Nacional de Antropología (dibujo del autor); (h) personaje sedente del Templo de las Serpientes Emplumadas, Xochicalco (modificado desde Smith Reference Smith and Hirth2000b:71); (i) Estela 2 de Xochicalco (modificado desde Smith Reference Smith and Hirth2000a:91).

Una segunda evidencia viene de la Estela 31 de Tikal, en cuya inscripción aparece nuevamente la fecha 8.17.1.4.12 11 Eb' 15 Mak del 379 dC (Figura 3d) asociada a la llegada de teotihuacanos y el ascenso al poder de Nuun Yax Ayiin (Martin and Grube Reference Martin and Grube2000:32-33). Uno de los paneles laterales presenta al gobernante ataviado con elementos teotihuacanos, incluyendo un escudo con un rostro del Dios Tormenta y tocado con tres círculos concéntricos, tres borlas y tres dientes o punzones. En este caso, el uso de tres círculos corresponde a una fecha cercana al 379 dC.

Una tercera evidencia, aunque menos clara, viene de Cerro de las Mesas, Veracruz. En el sitio existen representaciones artísticas que apuntan a una interacción con lo teotihuacano, particularmente las estelas 5, 6, 7 y 17 (Stirling Reference Stirling1943). La Estela 6 es la que aquí interesa, porque presenta a un individuo de costado con una cuenta larga 9.1.12.14.10 1 Ok 3 Wayeb’ del 468 dC (Figura 3e). Sobre el abdomen del personaje cuelga un elemento similar al glifo del año con cuatro círculos que corresponderían a la fecha mencionada. La fecha registra el día siguiente al último día del año del calendario (Stirling Reference Stirling1943:38-40).

Una cuarta evidencia viene de un incensario tipo teatro encontrado por el equipo de Ramón Santacruz en un conjunto teotihuacano de Quimicho, Tlaxcala (Figura 3f). La base del brasero presenta una placa con tres círculos concéntricos, la bigotera del Dios Tormenta con colmillos, y dos orejeras a los costados. Los depósitos de este brasero dieron una fecha calibrada de 387-436 dC, por lo que tres círculos concéntricos se ubicarían a finales del siglo cuarto dC.

Una quinta evidencia son la Estela 2 y el templo de las Serpientes Emplumadas en Xochicalco, fechados al periodo Epiclásico (650-900 dC; Smith Reference Smith and Hirth2000a). El panel principal de la Estela 2 presenta un Dios Tormenta con tocado de seis círculos concéntricos y el glifo del año (Figura 3i). Varios otros personajes ataviados como el Dios Tormenta, que adornan la fachada del templo de las Serpientes Emplumadas, presentan tocados con seis y siete círculos concéntricos y el glifo del año (Figura 3h). Los seis y siete círculos concéntricos deben corresponder al 650-900 dC.

Otros casos, en el sentido cronológicamente opuesto, son las ollas Tláloc. Estos artefactos generalmente son ubicados entre las fases Tzacualli y Miccaotli (1-200 dC); suelen presentar numerales de puntos y barras en la barriga, pero carecen de tocados con círculos (e.g., Robb Reference Robb2017:256-257). Igual de relevante es la efigie del Dios Tormenta con un círculo en el tocado hallada en la Pirámide del Sol y fechada para Tzacualli (1-150 dC; Pasztory Reference Pasztory and Berrin1988:Figura III.6). Otro caso es un cajete del Entierro 4 del Cuarto 51 en Oztoyahualco, que muestra un tocado con dos círculos concéntricos (Figura 3a), el cual fue fechado para la fase Tlamimilolpa (250-350 dC; Manzanilla et al. Reference Manzanilla, Ortíz, Jiménez and Manzanilla1993:273-275, Figuras 173 y 174). Estos casos con cero a dos círculos parecen colocarse entre el Formativo terminal y el Clásico temprano.

Finalmente están las esculturas de Cipactli en el Templo de Quetzalcoatl (Figura 3b). Cada imagen tiene un tocado con dos círculos, lo cual sigue el mismo patrón que el resto de las representaciones, pero a gran escala. Detrás del tocado hay un gran nudo, que debe indicar el cierre o inicio de un ciclo. Por debajo del hocico se ven colmillos. Este templo es uno de los primeros grandes monumentos construidos en Teotihuacan y es fechado para el 200-250 dC (Cabrera et al. Reference Cabrera, Sugiyama and Cowgill1991).

Tomando en cuenta la evidencia, entre los años 1 y 900 dC, hay un aumento de ocho posiciones (0-7) en el número de círculos asociados a tocados o bigoteras del Dios Tormenta. Esto significa, burdamente, que el número de círculos aumenta cada 112 años en promedio. Sin embargo, el valor lógico de cada círculo debería ser 104, considerando que ésta fue la cuenta de años referenciada en el altar de Atetelco.

El punto de referencia para determinar el inicio de un conteo de años se puede deducir del texto del marcador de Tikal. La sección E7a-c asociada con el glifo de tres círculos, la bigotera del Dios Tormenta y los colmillos, tiene dos fechas alternativas: 8.16.7.5.0 (364 dC) y 8.19.0.0.0 (416 dC) (Fialko Reference Fialko1998:128, 132-133). La primera fecha debe corresponder al conteo de tres círculos por lo siguiente. En el costado B hay un par de personajes con tocados, presumiblemente de teotihuacanos, y un orificio con un glifo del año solar y un atado (Figura 3c). El atado debe señalar 52 años, y no podría ser 104 porque entonces se habría colocado otro círculo en el marcador. Sumando los valores, da 364 + 52 = 416 dC, significando que el ícono de bigotera, colmillos y tres círculos probablemente señala la fecha 364 dC del sistema teotihuacano, mientras que la fecha 416 dC corresponde a la erección del marcador. Interesantemente, el numeral de cuatro círculos en la Estela 6 de Cerro de las Mesas parece corroborar este dato, porque la fecha asociada 9.1.12.14.10 1 Ok 3 Wayeb’ del 468 dC, señala el día siguiente al último día del año, y da un círculo adicional con exactamente 104 años de diferencia respecto al 364 dC. Esto indica que la cuenta está basada en ciclos de 104 años trópicos y que el primer año teotihuacano (AT) debió iniciar en el 52 dC.

Adicionalmente, hay 52 casos con círculos asociados a la iconografía de la Serpiente Emplumada, o con medias-estrellas, sugiriendo cuentas de ciclos de Venus. Cada círculo probablemente corresponde a cuentas de 73 ciclos sinódicos de Venus (116,8 años trópicos, incluyendo el ciclo extra), como se vio en las cuentas del altar de Atetelco.

Borlas o nudos sobre los tocados

En el segundo orden jerárquico encontré las borlas en los tocados que penden sobre los círculos concéntricos y deben estar asociados a los círculos de cuentas del tiempo (Figuras 3d y 3g). Gráficamente, las borlas fueron sujetadas con nudos, aunque a veces sólo hay borlas o nudos. Su número va de ninguna hasta ocho. El análisis estadístico no paramétrico p de Spearman (p = 0,1585) entre el número de borlas y círculos en tocados, y su probabilidad de correlación (<0,0001) en 79 casos asociados a indumentaria del Dios Tormenta, indica que el número de borlas es independiente al de los círculos. Tampoco se observa un patrón de aumento o decremento por temporalidad.

Las borlas parecen también tener valor numérico. En primer lugar, porque van acompañadas de un nudo, ícono que probablemente significa un amarre (tlapilli). En el Posclásico tuvo un valor de 13 años, pero estaba basado en ciclos de siglos de 52 años. En el caso de Teotihuacan, el valor más congruente me parece el de 12 años porque es un divisor de 72 y 360, numerales importantes en el altar de Atetelco. Además, las borlas suelen estar divididas en tres o cuatro plumas o lóbulos (e.g., Figura 3g), que también son múltiplos de 12. No he registrado más de ocho borlas por tocado, que sería el máximo valor permisible que multiplicado por 12 o 13 diera un total menor a 104 años. Para probar su lógica, utilicemos nuevamente el caso de la Estela 31 de Tikal (Figura 3d). El escudo de Nuun Yax Ayiin tiene tres círculos, tres borlas y tres elementos adicionales semejantes a colmillos que deben valer una unidad —en este caso, un año. La suma de valores da el AT 351 (403 dC) (312 + 36 + 3), cuyo valor transformado da 219,38 ciclos de Venus (351 × 365/584). Es decir, el escudo debe señalar una tercera cuenta de Venus de 73 ciclos iniciados a partir del AT 1 (52 dC). Adicionalmente, Martin y Grube (Reference Martin and Grube2000:33) calculan que por ese año ocurrió la muerte del gobernante, basándose en el cálculo de longitud de su gobierno.

Colmillos

Los puntos-colmillos, de acuerdo al altar de Atetelco, tienen valor de un año trópico. Otros elementos en forma de diente o púas aparecen por debajo de los círculos en los tocados (Millon Reference Millon and Berrin1988:116). Su número va de uno a cinco y deben valer menos que los círculos y las borlas por su posición inferior, probablemente a un año trópico, como se precisó en el ejemplo anterior de Tikal. No hay suficientes casos para hacer un análisis estadístico, pero su número parece ser independiente al de círculos y borlas.

Discusión de fechamientos por medio de la iconografía

Dada la limitación de espacio, resulta complicado discutir el contexto específico de todos los casos artísticos utilizados en este trabajo. Por el momento, pretendo evaluar la funcionabilidad de asignar valores numéricos a elementos iconográficos en una selección de casos representativos de Teotihuacan y Xochicalco, pero presentando otros ejemplos útiles en las Figuras 4-7.

Figura 4. Mural Tlalocan de Tepantitla: (a) la Gran Diosa; (b-d) el Dios Tormenta. Dibujo del autor a partir de la reconstrucción del Museo Nacional de Antropología e Historia.

Figura 5. Fechamientos con iconografía: (a) olla Tláloc (modificado desde Séjourné Reference Séjourné1966a:Figura 80); (b) efigie del Dios Tormenta (modificado desde Von Winning Reference Von Winning1987a:72, Figura 1a); (c) Cipactli en el Templo de Quetzalcóatl (modificado desde Cabrera Reference Cabrera and la Fuente1995b:12); (d) diseño en vasija de Oztoyahualco (modificado desde Manzanilla et al. Reference Manzanilla, Ortíz, Jiménez and Manzanilla1993:273-275); (e) jaguar de alabastro del Museo Británico (modificado desde Von Winning Reference Von Winning1987b:Figura 2); (f) cajete de Calpulalpan (modificado desde Linné Reference Linné1942:Figura 128); (g) figurilla (modificado desde Séjourné Reference Séjourné1966b:Figura 193); (h) aplicación, Museo de sitio de Teotihuacan (dibujo del autor); (i) escudo en Estela 31 de Tikal (modificado desde Coe Reference Coe1962:491); (j), (l) y (m) personajes en procesión (modificado desde Millon Reference Millon and Berrin1988); (k) Estela de Yaxhá (modificado desde Von Winning Reference Von Winning1987b:Figura 2b); (n) almena (modificado desde Von Winning Reference Von Winning1987b:Figura 1a).

Figura 6. Fechamientos con iconografía: (a) almena, Museo Beatriz de la Fuente, Teotihuacan (dibujo del autor); (b) pintura mural de Tetitla (modificado desde de la Fuente Reference de la Fuente and la Fuente1995b:259-312); (c) espejo de Kaminaljuyú (modificado desde Kidder et al. Reference Kidder, Jennings and Shook1946:175); (d) pintura mural del Dios Tormenta, Museo Amparo (dibujo del autor); (e) almena en Museo Nacional de Antropología (dibujo del autor); (f) vaso 9-Xi, Tenochtitlan (modificado desde López Luján et al. Reference López Luján, Neff, Sugiyama, Carrasco, Jones and Sessions2000:Figura 8.8); (g) detalle de vasija (modificado desde Séjourné Reference Séjourné1966a:Figura 87); (h) vasija del conjunto Xolalpan (modificado desde Linné Reference Linné2003:55, Figura 25A).

Figura 7. Fechamientos con iconografía: (a) motivo en cerámica (modificado desde Séjourné Reference Séjourné1966a:114); (b) conjunto de los jaguares (modificado desde de la Fuente Reference de la Fuente and la Fuente1995a:119); (c) la Gran Diosa, Tetitla (modificado desde modificado de Paulinyi Reference Paulinyi2006:3); (d) Dios Tormenta, Zacuala (modificado desde Miller Reference Miller1973:203); (e) motivo en cerámica (modificado desde Paulinyi Reference Paulinyi2001:3); (f-h) Estelas 1, 2, 3; (i-j) personajes sedentes del Templo de las Serpientes Emplumadas, Xochicalco (modificado desde Smith Reference Smith and Hirth2000a:86, 91, 95; Reference Smith and Hirth2000b:71).

El mural del Tlalocan

El mural del Tlalocan se encuentra en el Pórtico 2 del conjunto habitacional de Tepantitla, Teotihuacan y es fechado para la fase Xolalpan (450–550 dC; Pasztory Reference Pasztory1976:Tabla 2). En el sitio, el mural está parcialmente conservado, pero la reconstrucción del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México permite tener un panorama global del tema y la composición. Los taludes inferiores muestran un tema social dinámico con elementos acuáticos, cerros, vegetación y muchos personajes realizando diversas actividades, como juegos, cantos, rituales y sacrificios (Pasztory Reference Pasztory1976; Uriarte Reference Uriarte and la Fuente1995). La escena central del tablero superior tiene un par de imágenes de la —quizá erróneamente llamada— “Gran Diosa” (Paulinyi Reference Paulinyi2006), flanqueadas por dos individuos en acto ceremonial (Figura 4a).

Mucha menor atención se ha puesto sobre la cenefa con imágenes repetitivas del Dios Tormenta que enmarca todo el mural (Pasztory Reference Pasztory1976:80). La cenefa superior tiene tres cartuchos de rostros del Dios Tormenta de frente, dos en las esquinas y uno al centro. Cada Dios Tormenta porta moños de cinco nudos (dos verdes y tres rojos), tiene lengua de disco o lirio acuático, carga ollas Tláloc con tocado del glifo del año solar y tres círculos verdes, y porta tres glifos cuatripartitos rojos sobre la cabeza (Figura 4b). Los cartuchos del Dios Tormenta están unidos por flujos de agua con elementos marinos nadando hacia el cartucho central, y flujos de estrellas rojas de cinco puntas. Los flujos entre cartuchos forman cuatro nudos, cada nudo con un Dios Tormenta de perfil, lengua de disco, y tocado con un círculo y dos glifos cuatripartitas rojos (Figura 4c). Debajo del tablero principal hay otras dos cenefas con la misma composición de tres cartuchos del Dios Tormenta de frente, pero unidos por chorros de un nudo y un Dios Tormenta de perfil.

Las imágenes muestran un combinado repetitivo de elementos acuáticos (i.e., conchas, animales marinos, agua, lirios, color verde) con símbolos de Venus (i.e., medias estrellas de cinco puntas, lengua bífida, color rojo) e íconos numerales asociados al tiempo (círculos, elementos cuatripartitos, glifos del año solar). La imagen puede leerse con el siguiente procedimiento. Los moños del Dios Tormenta de frente tienen dos nudos verdes que deben aludir a dos ciclos de 104 años trópicos (equivalentes a 130 ciclos de Venus); los tres nudos rojos señalan 219 ciclos de Venus (73 cada uno). Los tres glifos cuatripartitos rojos suman 12 ciclos de Venus, mientras que las dos ollas que porta la deidad suman seis años (3,75 ciclos de Venus). Nótese la intención de combinar dos valores en ciclos de Venus y dos en años trópicos. La suma da 364,75 (130 + 219 + 12 + 3,75) ciclos de Venus, que transformado en años trópicos da 583,6 (208 + 350,4 + 19,2 + 6), básicamente la misma combinación del primer tablero del altar de Atetelco.

Cada valor de los cartuchos del Dios Tormenta debe elevarse de acuerdo al número de nudos en los chorros que los unen. En este caso se está especificando que el valor a adicionar es 73 ciclos de Venus por cada nudo, pues cada Dios Tormenta de perfil tiene un círculo en el tocado, que debe valer 104 años o 65 ciclos de Venus, y dos glifos cuatripartitos rojos (65 + 4 + 4 = 73). En todo el mural hay nueve Dios Tormenta de frente, lo que da 3.285 (9 × 365) ciclos de Venus (5.256 años trópicos), y 20 Dios Tormenta de perfil que suman 1.460 (20 × 73) ciclos de Venus (2.336 años trópicos), totalizando 4.745 ciclos de Venus o 7.592 años trópicos. Esto equivale a 13 cuentas de 365 ciclos de Venus o 13 veces 584 años trópicos.

La Gran Diosa está especificando una fecha del AT 312 (364 dC), pues tiene una nariguera verde con tres círculos y colmillos. La fecha debe convertirse a su equivalente en ciclos de Venus (195 ciclos), pues debajo de la nariguera emana un flujo que se bifurca como lengua bífida, el cual tiene ocho medias estrellas rojas de cinco puntas. Debajo de la Gran Diosa, parece presentarse otra cuenta de 219 ciclos de Venus, o del AT 350,4 (402 dC), señalada por tres círculos concéntricos verdes sobre un fondo rojo, un arco con cinco medias estrellas rojas, y una bigotera del Dios Tormenta (Figura 4a). La transformación de ciclos de Venus a años trópicos se reafirma porque el flujo bifurcado de la nariguera tiene ocho estrellas rojas, y el arco de la bigotera de la parte baja tiene cinco, probablemente indicando la bien conocida relación de cinco ciclos de Venus (5 × 584 = 2.920 días), equivalentes a ocho años trópicos (8 × 365 = 2.920 días).

El tema del mural, además de otros significados discutidos ampliamente (e.g., Pasztory Reference Pasztory1976; Paulinyi Reference Paulinyi2006; Uriarte Reference Uriarte and la Fuente1995), plasmó dos fechas en el tablero principal. La primera señala una tercera cuenta de ciclos de años trópicos en el AT 312 (364 dC), y la segunda indica una tercera cuenta de Venus ocurrida en el AT 350,4 (402 dC), que es la fecha a la que debe corresponder la elaboración del mural. Ambas fechas son las mismas mostradas en el marcador del juego de pelota de Tikal y el escudo de Yax Nuun Ayin en la Estela 31 de Tikal, respectivamente. La cenefa, por su parte, enmarca el tema con una mezcla de motivos acuáticos y de Venus asociados al Dios Tormenta y cuentas largas de 584 años o 365 ciclos sinódicos de Venus.

El Templo de Quetzalcóatl en Teotihuacan

La fachada principal del Templo de Quetzalcóatl presenta series repetitivas de una escultura de Cipactli con otra de la Serpiente Emplumada (véase Figura 3b). Las esculturas de Cipactli tienen dos grandes círculos en su tocado, un gran nudo en la parte posterior que debe simbolizar el cierre o inicio de una cuenta, y colmillos debajo del hocico (Figura 5c). El numeral dos de Cipactli indicaría el AT 208 (260 dC), fecha congruente con la estimada para la erección del monumento, 200-250 dC (Sugiyama Reference Sugiyama2005).

La fachada del Templo de Quetzalcóatl parece ser una mega-versión similar a los murales del altar de Atetelco, pues conjuga imágenes de las dos deidades relacionadas con cuentas del tiempo. Resaltan también las especiales características del templo, incluyendo masivos sacrificios humanos en honor a la Serpiente Emplumada, y el uso de numerales cosmológicos y calendáricos en los entierros (Sugiyama Reference Sugiyama, Carrasco, Jones and Sessions2000:127). Su construcción debió estar relacionada a conceptos fundamentales del tiempo y espacio, inclusive la iniciación de una nueva era u orden cósmico (López Austin et al. Reference López Austin, Luján and Sugiyama1991).

Individuos en procesión en murales

Clara Millon (Reference Millon1973, Reference Millon and Berrin1988) estudió una serie de murales, presumiblemente del conjunto de Techinantitla, de colecciones privadas y museos donde se plasmaron personajes ataviados como el Dios Tormenta en procesión ritual (Figuras 5j, 5l y 5m). Cada individuo porta escudos con un nudo, significando el cierre de un ciclo, y bolsas en una mano desde la cual arrojan productos al suelo. Millon (Reference Millon1973) percibió que los círculos y borlas de los tocados variaban en número, argumentando que eran marcadores de rangos o estatus jerárquico. La indumentaria seguramente tuvo un componente jerárquico, religioso o de cosmovisión (Paulinyi Reference Paulinyi2001), porque no cualquiera se invistió con las insignias de deidades, ni participó en actos ceremoniales como personajes centrales. Además de los personajes, aparecen conjuntos de glifos dispuestos en una probable escritura polisilábica con elementos superpuestos que parecen señalar los nombres de personajes o ancestros (Millon Reference Millon and Berrin1988:119); cada glifo también lleva un tocado con círculos, borlas y colmillos.

Las cenefas que rodean el tema tienen elementos cuatripartitas rojos intercalados con aros con nudos y bordes de elementos triangulares (Figuras 5l-5m). El sistema sigue el mismo patrón de Atetelco y Tepantitla, pues se especifica una sumatoria de ciclos de Venus mediante los elementos cuatripartitas. Los individuos siguen una línea de pies avanzando de izquierda a derecha, una direccionalidad que debe indicar una relación de tiempo-espacio.

Los tocados tienen tres círculos con tres o cuatro borlas y de cero a cinco colmillos, señalando fechas entre el AT 348 (400 dC) y AT 363 (415 dC); los tocados de los glifos asociados tienen de dos a tres círculos y tres borlas, dando fechas del AT 244 (296 dC) al AT 351 (403 dC), pero más tempranas que las del individuo realizando el acto ritual (Figuras 5j, 5l y 5m). Los murales probablemente señalan una secuencia temporal de actividades indicada por los íconos de rumbo (elementos pies) y las fechas en los tocados. A su vez, los tocados de los glifos frente a los participantes estarían señalando, como lo propuso Millon (Reference Millon and Berrin1988), a algo o alguien con nombre y jerarquía, pero además con fecha específica.

Casos en Xochicalco

Xochicalco es un sitio Epiclásico (650-900 dC) ubicado en el Estado de Morelos, el cual se desarrolló como una prominente entidad estatal después del declive de Teotihuacan. El asentamiento tiene obras artísticas en relieve con iconografía compleja, incluyendo elementos glíficos y calendáricos usados en Teotihuacan, personajes investidos del Dios Tormenta y la Serpiente Emplumada, glifos “ojo de reptil”, y elementos cuatripartitos (Hirth Reference Hirth and Hirth2000). Cuatro casos parecen tener una iconografía de numerales asociados a cuentas teotihuacanas del tiempo. El primero es la Estela 2, la cual exhibe en su fachada principal un rostro del Dios Tormenta con lengua de disco, seis círculos en el tocado y el glifo del año solar (Figura 7g). La fecha correspondería al AT 624 (676 dC), aunque posiblemente habrá que añadir (o restar) años porque hay más fechas calendáricas inscritas en el panel posterior y los laterales. La fecha cae cercana al primer ciclo que Smith (Reference Smith and Hirth2000a:100, Tabla 5.5) calculó para la escultura (699-745 dC) con base en el análisis de su iconografía y fechas calendáricas.

El segundo caso son los relieves de 22 personajes sedentes en el tablero superior del templo de las Serpientes Emplumadas (Figuras 7i-7j). Los individuos portan anteojeras del Dios Tormenta, tienen tocados con círculos y el glifo del año solar, cargan bolsos, poseen posibles elementos nominativos al frente, y fueron colocados secuencialmente sobre los cuatro costados del monumento (Smith Reference Smith and Hirth2000b:70, Figura 4.5). Dieciséis individuos de los costados norte y oriente portan siete círculos en el tocado, señalando el AT 728 (780 dC), mientras que los del costado sur y oeste tienen seis, correspondiente al AT 624 (676 dC), y al menos uno tiene cinco, que sería el AT 520 (572 dC).

El tercer caso es la Estela 1, que presenta en su fachada principal a un individuo ataviado como la Serpiente Emplumada (Figura 7f). Sobre el personaje pende un glifo no identificado y el numeral siete, y por debajo hay un par de manos y una boca rodeados por cuatro elementos en forma de cruz floriana intercalados con otros elementos rectangulares. Uno de los paneles laterales tiene un motivo de cuatro círculos sobre una barra y, debajo, una bigotera del Dios Tormenta que rodea a un elemento cuatripartita. El contexto no es muy claro. Se podría estar indicando una cuarta cuenta de ciclos de Venus, fecha que correspondería al AT 467,2 (519,2 dC), o cuentas de años trópicos que darían el AT 416 (468 dC). A esta fecha, se tendría que sumar años adicionales señalados por glifos calendáricos plasmadas en el resto de los paneles.

El cuarto caso es la Estela 3, que tiene en su fachada principal a un personaje aparentemente ataviado como la serpiente Emplumada (Figura 7h). Por encima hay un glifo calendárico 4 Ollin. Por debajo está un glifo 4 Corazón Trilobular, bordeado por tres elementos cuatripartitas intercalados con amarres de nudo triple. El contexto tampoco es muy claro. Los elementos cuatripartitos dan una suma de 12 unidades que deben elevar su valor otras tres veces (12 + 12 + 12 + 12), lo que da ya sea 48 ciclos sinódicos de Venus, o 48 de años trópicos. El panel lateral también presenta el glifo de cuatro círculos, una barra, una bigotera del Dios Tormenta, y un elemento cuatripartito, el cual debe señalar una cuarta cuenta de ciclos de Venus (292) que sería el AT 467,2 (519,2 dC), o cuentas de años trópicos que darían el AT 416 (468 dC). A estas fechas también hay que sumar años adicionales señalados por otras fechas calendáricas plasmadas en el resto de los paneles y, quizá, los valores de los elementos cuatripartitas del panel principal.

Las fechas plasmadas en la iconografía de Xochicalco tienen dos vertientes. Por una parte, las fechas de la Estela 2 y los relieves de personajes sedentes que ostentan tocados con seis y siete círculos (676-728 dC) coinciden con la ocupación del sitio. Por otra parte, hay fechas más tempranas que irían de los 416 a los 572 dC, las cuales probablemente están relacionadas con eventos históricos de personajes, especialmente en las Estelas 1 y 3 y el personaje sedente con cinco círculos en el tocado. Desafortunadamente, debido a que todavía desconocemos la secuencia estructural de los glifos calendáricos en el sitio, la cual podría o no corresponder con la secuencia del xiuhpohualli o tonalpohualli del Posclásico, queda pendiente hace una correlación entre la secuencia de años teotihuacanos y los glifos calendáricos.

Conclusiones

Los teotihuacanos llevaron dos tipos de cuentas del tiempo, una de 104 años trópicos y otra de 73 revoluciones sinódicas de Venus, aparentemente iniciadas (AT 1) alrededor del 52 dC. Ambas cuentas están estrechamente ligadas a motivos y elementos iconográficos del Dios Tormenta y la Serpiente Emplumada, y probablemente corresponden a un sistema precursor del tonalpohualli o del xiuhpohualli posclásicos. No sorprende el que la iconografía del Dios Tormenta tenga asociación con numerales de cuentas del tiempo, dado que se ha discutido mucho la liga entre una iconografía del tiempo en grandes monumentos, como la Pirámide del Sol, con simbolismos de deidades del agua (Fash et al. Reference Fash, Tokovinine, Fash, Fash and Luján2009:203-210). Quizá esta deidad fue considerada un “portador” del tiempo.

La evidencia muestra, además, que los teotihuacanos conocieron bien el periodo sinódico de Venus y su relación proporcional con el año trópico solar. En los murales del Tlalocan y el altar de Atetelco proyectaron cuentas largas, mayores de 4.745 y 7.300 ciclos de Venus, que equivalen a 13 y 20 veces 365 ciclos respectivamente (13 y 20 veces 584 años trópicos). Aunque no he podido presentar un análisis de la iconografía del tiempo en el arte menor, es probable que el conteo del tiempo trascendió a todos los niveles sociales, pues aparece señalado en la iconografía de bienes de producción artesanal o usados en espacios domésticos (e.g., vasijas, figurillas, incensarios tipo teatro).

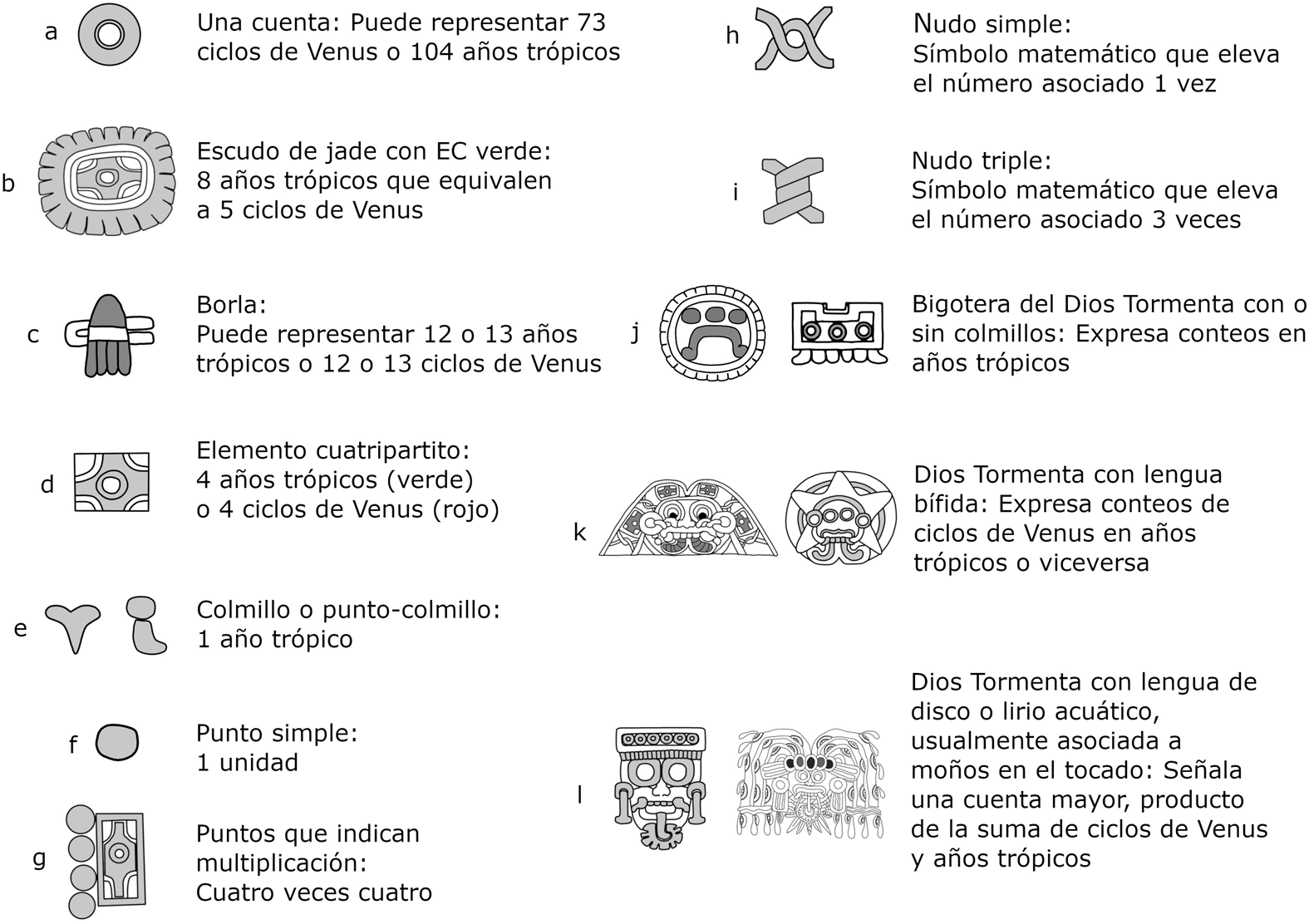

Adicionalmente, este trabajo identifica seis íconos que denotan numerales (Figuras 8a-8g), un símbolo matemático (Figuras 8h-8i), y tres tipos de iconografía del Dios Tormenta que señalan cuentas de años trópicos, ciclos de Venus convertibles a años trópicos, y sumas de ambos para generar cuentas mayores (Figuras 8j-8l). En los casos aquí presentados, los numerales fueron empleados para señalar cuentas de años y ciclos. Sin embargo, el uso de estos símbolos pudo ser diferente y su identificación debe ser evaluada dependiendo del tema iconográfico donde aparecen.

Figura 8. Símbolos y valores numéricos asociados a cuentas del tiempo. Dibujos del autor.

Los fechamientos con iconografía coinciden con la cronología asignada a los distintos elementos y artefactos mediante seriación cerámica, estilo artístico, la cuenta larga maya o radiocarbono. Algunos casos (e.g., Figuras 6e-6h) podrían ser problemáticos debido a que señalarían fechas posteriores al Gran Incendio que debió acaecer en Teotihuacan a finales del siglo 6 dC (Beramendi-Orosco et al. Reference Beramendi-Orosco, González-Hernández, Urrutia-Fucugauchi, Manzanilla, Soler-Arechalde, Goguitchaishvili and Jarboe2009) y habría significado su posterior decaimiento y abandono. Habrá que abordar este punto en futuros trabajos, pero debo recalcar que, hasta el momento, para Teotihuacan no encuentro representaciones de fechas iconográficas que vayan más allá de mediados del siglo siete dC (seis círculos). Considerando también la evidencia en Xochicalco, quizá el sistema de cuentas teotihuacano continuó usándose en algunos sectores de la urbe y fuera de ella, incluso después de la caída del aparato rector.

Espero que la metodología aquí desarrollada sea evaluada con más información de excavaciones en contextos controlados. Si otros trabajos encuentran la misma coherencia aquí expuesta, un gran abanico de posibilidades de investigación se abre en el futuro.

Agradecimientos

Agradezco los valiosos comentarios y sugerencias de los dictaminadores, así como a responsables de museos y sitios arqueológicos por otorgarme acceso a las colecciones. Ramón Santacruz facilitó datos del incensario tipo teatro de Quimicho. No se requirieron permisos para este trabajo.

Declaración de disponibilidad de datos

Los materiales analizados se encuentran disponibles en las colecciones del Museo Nacional de Antropología e Historia, Museos de la zona arqueológica de Teotihuacán, el Centro INAH Tlaxcala, y en ilustraciones de las publicaciones citadas en este trabajo.