Las sociedades sin jerarquías institucionalizadas, denominadas también “simples”, de “pequeña escala”, “no jerárquicas” (Braun y Plog Reference Braun and Plog1982), “transigualitarias” (Hayden Reference Hayden, Price and Feimann1995), “sociedad comunal compleja” (McGuire y Saitta Reference McGuire and Saitta1996), “heterárquicas” (Crumley Reference Crumley, Ehrenreich, Crumley and Levy1995; Rautman Reference Rautman1998), e incluso “sociedades de rango medio” (Feinman y Neitzel Reference Feinman, Neitzel and Schiffer1984) o con una “organización a nivel de grupo familiar o local” (Johnson y Earle Reference Johnson and Earle1987), constituyen una categoría muy amplia y flexible que refiere a una diversidad de situaciones sociales, políticas y económicas (Hegmon Reference Hegmon and Hegmon2010; Parkinson Reference Parkinson and Parkinson2002a; Saitta Reference Saitta2005). Habiendo superado una relación mecánica entre sistema de subsistencia y complejidad sociopolítica, se ha puesto en evidencia que en la práctica se hace difícil llegar a una definición precisa y holística de éstas, en la medida que existe una diversidad de realidades posibles, íntimamente vinculadas a situaciones particulares y contextos sociohistóricos determinados.

Un punto en común parece ser, sin embargo, la falta de jerarquías o rangos institucionalizados y hereditarios, situando la discusión en algo que estas sociedades “carecen”. En este marco, y desde otro punto de vista, podemos visualizar ciertos principios comunes que estructuran la vida social y política de estas sociedades. Uno de ellos es que los principales niveles de integración social, político y económico se dan a nivel de familia nuclear y extendida, la que puede configurarse de múltiples maneras, pero donde el parentesco y la conformación de alianzas son los dos mecanismos sociopolíticos rectores. Este nivel de integración tiene una expresión física en un espacio corresidencial. Un segundo principio, relacionado con el anterior, es que los factores de la distancia espacial y la distancia social son concomitantes, por lo que las relaciones y los niveles de integración por encima de la unidad doméstico-residencial tienen una expresión espacial (Clastres Reference Clastres1987, Reference Clastres2013; Fried Reference Fried1967; Godelier Reference Godelier1978; Meillassoux Reference Meillassoux1977; Sahlins Reference Sahlins1972; Service Reference Service1971; Steward Reference Steward1976; Wiseman Reference Wiseman2016), como lo han mostrado también las monografías etnográficas (e.g., Arhem Reference Århem1981; Descola Reference Descola, Colin and Quelen1996; Rosengren Reference Rosengren1987) y los relatos etnohistóricos (Boccara Reference Boccara2007; Planella Reference Planella1988). Estos principios pueden materializarse de distintas maneras, según diferentes factores que se intersectan, como las características y productividad del medio, las prácticas de subsistencia y los distintos énfasis que éstas adoptan o la densidad demográfica, que adquieren pesos diferenciales según el contexto histórico y geográfico y que configuran, en definitiva, un panorama de alta diversidad.

El patrón de asentamiento, es decir, la manera como los grupos disponen sus lugares de ocupación en el espacio, así como las características de estos (Chang Reference Chang1968; Trigger Reference Trigger1967), es una aproximación privilegiada para abordar el estudio de este tipo de sociedades y su variabilidad (e.g., Billman y Feinman Reference Billman and Feinman1999; Drennan Reference Drennan2006; Drennan y Dai Reference Drennan and Dai2010; Parkinson Reference Parkinson and Parkinson2002b). La idea que subyace es que la forma como está organizada la sociedad, junto a la economía de subsistencia, la tecnología que ésta maneja y las características del medio ambiente (geomorfología, características de los suelos, distribución de fuentes de agua y de recursos), configuran una manera particular de utilizar y ocupar un determinado espacio. De esta manera, cambios en uno o más de estos factores muchas veces redundan en cambios en la forma, tamaño y disposición en el espacio de los asentamientos habitacionales (Billman y Feinman Reference Billman and Feinman1999; Chang Reference Chang1968; Trigger Reference Trigger1967).

Una aproximación a los patrones de asentamiento nos proporciona información acerca de su tamaño y de las distancias entre ellos, de lo que podemos derivar el tamaño de la unidad doméstico-residencial y los niveles de proximidad entre ellas. Esta aproximación aparece como particularmente pertinente cuando se considera la lógica de los mecanismos y escalas de integración de estas sociedades: la unidad doméstica corresidencial y la comunidad o grupo local. En ellas, las principales expresiones de diferencia tienen justamente relación con el tamaño del grupo doméstico-residencial y del grupo o comunidad local conformado a partir del parentesco y las alianzas (véase Dillehay Reference Dillehay2007), donde factores como el aumento demográfico y la concentración de la población tienen un peso importante.

En consonancia con lo anterior, para comprender la organización de este tipo de sociedades es relevante tomar en cuenta las escalas espaciales de análisis, que deben estar acordes a los niveles de integración señalados. En este escenario la microrregión o localidad es clave, y tiene un gran potencial para comprender fenómenos tales como organización sociopolítica, movilidad y demografía (Parkinson, ed. Reference Parkinson2002).

Los grupos que habitaron Chile central durante el primer milenio y la primera mitad del segundo milenio de nuestra era han sido descritos dentro de la macrocategoría de sociedades “no jerárquicas” (Falabella Reference Falabella2000; Falabella y Sanhueza Reference Falabella and Sanhueza2006, Falabella et al. Reference Falabella, Cornejo and Sanhueza2003, Reference Falabella, Pavlovic, Planella, Sanhueza., Falabella, Uribe, Sanhueza, Aldunate and Hidalgo2016), a pesar de las notorias diferencias que existen en las prácticas de funebria, la cerámica y la tipología de algunos instrumentos líticos, entre otros, que han permitido subdividir este lapso en el periodo Alfarero temprano y el periodo Intermedio tardío. Por lo tanto, estos grupos constituyen un buen caso de estudio para discutir posibles diferencias en la materialización de los dos principios señalados arriba (tipo y tamaño de los asentamientos y su configuración espacial).

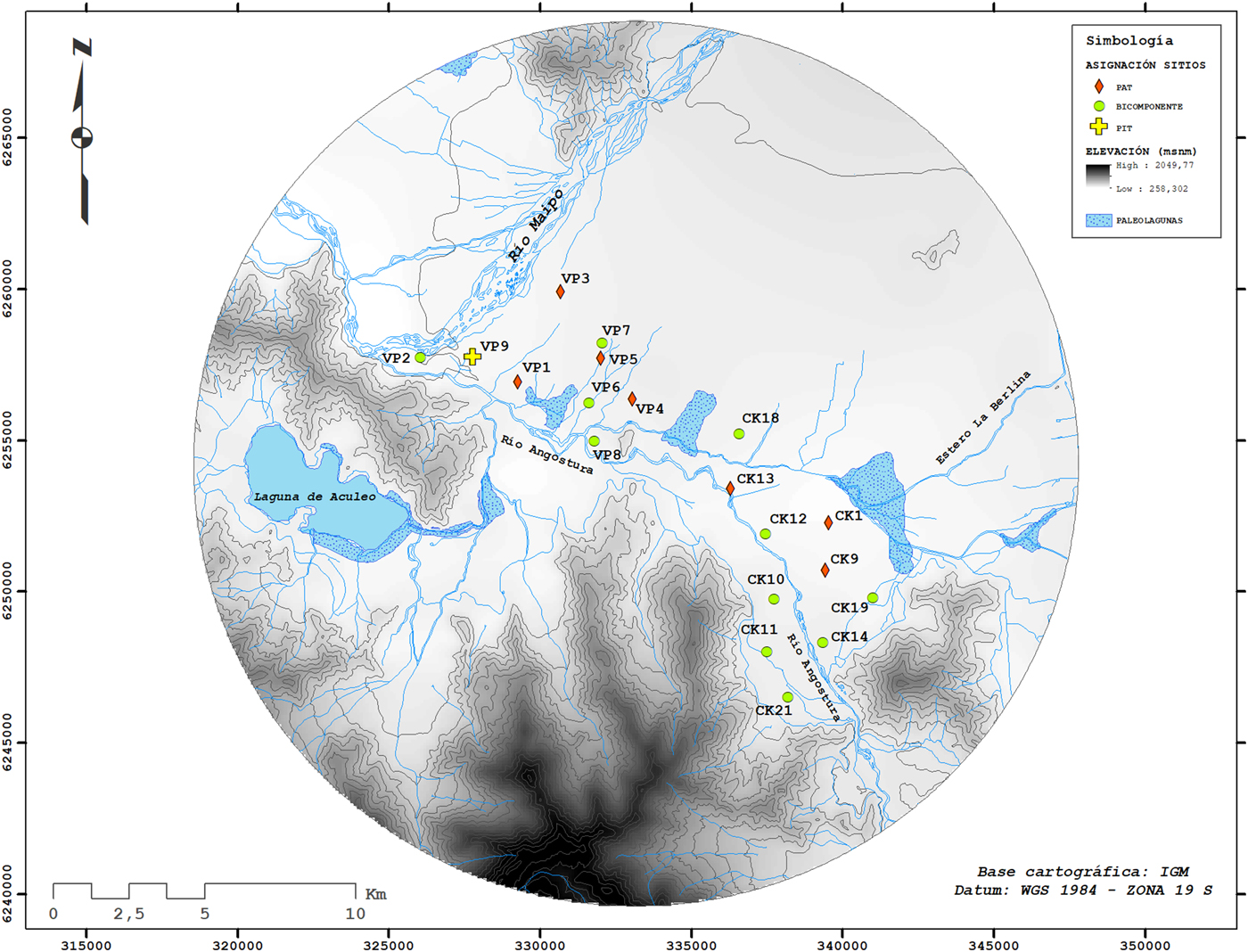

Para esto hemos abordado el estudio de una localidad acotada de Chile central, que denominamos microrregión de Angostura, localizada en el extremo meridional de la cuenca de Santiago (Figura 1). En esta microrregión se llevó a cabo una prospección que llegó a cubrir el 65% del espacio prospectable, lo cual permitió tener una adecuada información acerca del tamaño de los asentamientos, así como de su distribución en el espacio (Cornejo et al. Reference Cornejo, Falabella, Sanhueza and Correa2012; Falabella et al. Reference Falabella, Cornejo, Correa, Sanhueza, Falabella, Sanhueza, Cornejo and Correa2014). Esto, junto a los más de 900 pozos de sondeo y 150 fechados por termoluminiscencia (Falabella et al. Reference Falabella, Cornejo, Sanhueza and Correa2015; este proyecto), nos otorga una visión histórica de la ocupación en esta localidad.

Figura 1. Mapa general de Chile central y localización de la microrregión de Angostura. Datum WGS84, zona UTM 19S.

Los Periodos Alfarero Temprano e Intermedio Tardío en Chile Central

El periodo Alfarero temprano (PAT; ca. 0–1200 dC) representa en Chile central el inicio y consolidación de dos innovaciones tecnológicas: la producción de alfarería y la horticultura. Se han definido para el área dos complejos culturales, Llolleo y Bato, que representan dos grupos de prácticas distintas en términos tecnológicos, de costumbres, de subsistencia e incluso de asentamiento, que cruzan tanto los ámbitos cotidianos como rituales y que ocupan una misma área geográfica (curso medio e inferior del Río Aconcagua; cuenca del Río Maipo y cuenca de Rancagua; Falabella et al. Reference Falabella, Pavlovic, Planella, Sanhueza., Falabella, Uribe, Sanhueza, Aldunate and Hidalgo2016). Ambos grupos producen alfarería, principalmente jarros y ollas monocromas, algunas con decoraciones plásticas (inciso y modelados). No obstante, solo los grupos Llolleo incluyen las vasijas cerámicas en el ritual fúnebre como ofrendas contenedoras de comida o bebidas y como contenedores de cuerpos de infantes.

Estos grupos incorporan crecientemente cultígenos a su dieta (Chenopodium quinoa, Zea mays, Cucurbita spp., Phaseolus spp., Lagenaria spp., Madia sativa, Bromus sp.), que ya están plenamente vigentes hacia el 500 dC (Planella et al. Reference Planella, Falabella, Belmar and Quiroz2014). Al respecto, los análisis de isótopos estables muestran una mayor importancia del maíz en los grupos Llolleo que en los grupos Bato, siempre en un marco de alta variabilidad (Falabella et al. Reference Falabella, Planella, Aspillaga, Sanhueza and Tykot2007, Reference Falabella, Planella and Tykot2008).

El patrón de asentamiento de ambos grupos ha sido definido en general como disperso y discontinuo (Cornejo et al. Reference Cornejo, Falabella, Sanhueza and Correa2012; Falabella y Stehberg Reference Falabella, Stehberg, Hidalgo, Schiappacasse, Niemeyer, Aldunate and Solimano1989; Falabella et al. Reference Falabella, Cornejo, Correa, Sanhueza, Falabella, Sanhueza, Cornejo and Correa2014; Sanhueza et al. Reference Sanhueza, Cornejo and Falabella2007). Los sitios que representan áreas de residencia se comportan en su mayoría como dispersiones de basuras que aluden a actividades domésticas cotidianas —ollas de cocina y vasijas de almacenamiento; jarros asociados a la bebida en menor proporción; instrumentos líticos de molienda, corte y raspado—, lo que ha llevado a catalogar estos sitios como habitacionales. En muchos de ellos se encuentran asociadas áreas de funebria, ámbito que se encuentra incorporado a los espacios domésticos.

La característica y distribución de los sitios habitacionales sugiere un panorama bastante similar para Bato y Llolleo, con asentamientos ocupados por pocas unidades familiares que cohabitan en un mismo espacio, que podrían interpretarse como caseríos dispersos (Falabella Reference Falabella2000; Falabella et al. Reference Falabella, Cornejo, Correa, Sanhueza, Falabella, Sanhueza, Cornejo and Correa2014; Sanhueza y Falabella Reference Sanhueza, Falabella, Nielsen, Rivolta, Seldes, Vásquez and Mercolli2007). No obstante, el comportamiento estratigráfico y espacial de los sitios, unido a la existencia de áreas de funebria mayores asociadas a los sitios habitacionales en Llolleo y a una mayor homogeneidad material en los conjuntos alfareros de estos, sugiere ocupaciones más permanentes para el caso Llolleo y apunta a un escenario de mayor movilidad residencial para Bato.

A partir de esto se plantea un modelo de organización social sin jerarquías institucionalizadas, con distintos niveles de integración, desde la unidad doméstico-residencial, pasando por la localidad, el valle y la región, donde las relaciones entre valles constituirían el grado más esporádico de interacción, aunque suficientemente periódico como para homogeneizar el uso de algunos elementos culturales en un área más amplia (Falabella y Planella Reference Falabella and Planella1989; Falabella y Stehberg Reference Falabella, Stehberg, Hidalgo, Schiappacasse, Niemeyer, Aldunate and Solimano1989; Sanhueza y Falabella Reference Sanhueza and Falabella2009). Las principales diferencias entre Llolleo y Bato refieren a las escalas espaciales de los niveles de integración, más reducidos y más claramente delineables en el primero (Sanhueza Reference Sanhueza2016).

El periodo Intermedio tardío (PIT), representado por la cultura Aconcagua (ca. 1000–1450 dC), significa un cambio radical en varias esferas de la vida material, económica y simbólica (Cornejo Reference Cornejo2010). Esto no implica, sin embargo, que los grupos de tradición alfarera temprana desaparezcan repentinamente, existiendo un lapso de al menos 200 años en que esta tradición persiste en ciertos sectores de Chile central. Su dispersión espacial es un poco más acotada que la de los grupos de tradición anterior, estando presente de manera clara en la cuenca media e inferior del Aconcagua y en la cuenca del Maipo Mapocho.

Los conjuntos alfareros se diversifican, con la selección de materias primas específicas para producir distintas categorías de vasijas (los tipos cerámicos Aconcagua Salmón, Rojo Engobado y Pardo Alisado), en los que ahora dominan las formas abiertas (pucos y escudillas). Al mismo tiempo, las decoraciones plásticas dan paso a la pintura de motivos geométricos abstractos.

Respecto a la subsistencia, se observa una ampliación en la cantidad y variedad de cultígenos utilizados (Planella et al. Reference Planella, Falabella, Belmar and Quiroz2014), destacando el consumo del maíz (Falabella et al. Reference Falabella, Planella and Tykot2008). Otros cambios relacionados son la notoria disminución en el tamaño de las puntas de proyectil, que sugieren un cambio en la tecnología de caza, y una posible existencia de crianza de camélidos (Soto Reference Soto2018). También se observan cambios relevantes en las prácticas de funebria, que ocupan espacios separados a los lugares de vivienda y que, al menos en el área septentrional de la cuenca de Santiago y en el curso medio del Aconcagua, incluye la construcción de túmulos, algunos de ellos colectivos, que pueden llegar a conformar grandes cementerios de hasta 100 túmulos o más.

Las primeras interpretaciones acerca de la organización social del complejo Aconcagua referían a ésta como una sociedad aldeana, agrícola, ganadera y con algún tipo de organización centralizada (Durán y Planella Reference Durán, Planella, Hidalgo, Schiappacasse, Niemeyer, Aldunate and Solimano1989; Falabella y Planella Reference Falabella and Planella1980; Stehberg Reference Stehberg1981). Estudios posteriores cambiaron radicalmente esta interpretación inicial. El patrón de asentamiento tendría un carácter habitacional disperso, sin mayores diferencias que aludan a una jerarquía de asentamientos (Cornejo et al. Reference Cornejo, Falabella and Sanhueza2004; Falabella et al. Reference Falabella, Cornejo and Sanhueza2003; Massone et al. Reference Massone, Durán, Sánchez, Falabella, Constantinescu, Hermosilla and Stehberg1998; Pavlovic Reference Pavlovic2000). Los análisis detallados de tecnología alfarera revelaron una alta variabilidad en las materias primas, incluso en los tipos con decoración normada (Aconcagua Salmón), postulándose una producción a nivel de hogar (Baudet Reference Baudet2004; Falabella y Andonie Reference Falabella, Andonie and Rossbach2003, Reference Falabella, Andonie, Vetter, Vega-Centeno, Olivera and Petrick2011; Falabella et al. Reference Falabella, Román, Deza and Almendras2000, Reference Falabella, Sanhueza and Fonseca2002; Prieto Reference Prieto2004). Así, se concluye que “la sociedad Aconcagua funcionaba sobre la base de un sistema social bastante igualitario, como núcleos de pares que se vinculaban sin mayores jerarquías políticas, sociales o económicas” (Cornejo et al. Reference Cornejo, Falabella and Sanhueza2004:94). No obstante lo anterior, siempre se ha reconocido la necesaria existencia de mecanismos de integración regional que den cuenta de las similitudes detectadas en ciertos aspectos de la cultura material, destacando especialmente el rol integrador del motivo trinacrio en el tipo cerámico Aconcagua Salmón (Durán y Planella Reference Durán, Planella, Hidalgo, Schiappacasse, Niemeyer, Aldunate and Solimano1989; Sánchez Reference Sánchez1993) y la alfarería Aconcagua Salmón (Falabella et al. Reference Falabella, Román, Deza and Almendras2000, Reference Falabella, Sanhueza and Fonseca2002).

A pesar de las similitudes entre ambos momentos, especialmente en el patrón de asentamiento, no se puede ignorar que existen diferencias muy evidentes entre un momento y otro, que no solo refieren a cambios tipológicos o estilísticos, sino que aluden a prácticas sociales relevantes. Los cementerios de túmulos indican un cambio importante en relación con las prácticas relacionadas con el ceremonial fúnebre, separándolo del ámbito doméstico, reuniendo en un mismo espacio a personas más allá de la comunidad corresidencial y monumentalizando el paisaje. En relación con la cerámica, las diferencias en los conjuntos alfareros refieren a cambios en prácticas sociales, tanto en contextos cotidianos como especiales, donde el énfasis en el jarro y su relación con la bebida, característica del periodo Alfarero temprano (Llolleo; Falabella Reference Falabella2000; Sanhueza Reference Sanhueza2016), da paso a una proliferación de formas abiertas —pucos y escudillas— que pone en evidencia una modificación de los medios y formas de relación. En esta misma línea, la recurrencia en el uso del color salmón y el icono trinacrio que, aunque con mayor o menor frecuencia, tiene una expresión regional, sugieren una intencionalidad más evidente de integración que también supera la unidad doméstico-residencial. A esto se le pueden sumar aspectos como el mayor consumo de maíz e indicios de diferencias de género en relación con esta ingesta, detectadas en la población Aconcagua (Falabella et al. Reference Falabella, Planella, Aspillaga, Sanhueza and Tykot2007, Reference Falabella, Planella and Tykot2008), que aluden no solo a cambios de dieta sino que se relaciona con cambios en el grado de sedentarismo requerido y, por ende también, en las prácticas de movilidad para obtener todos los otros recursos incluidos en su dieta (e.g., camélidos) y la forma en que se organiza y calendariza el trabajo de la unidad familiar, entre otros.

De esta manera, aunque efectivamente la organización sociopolítica de ambos momentos pueda ser descrita bajo la macrocategoría de “sociedades no jerárquicas” y el patrón de asentamiento como “disperso”, es relevante observar este último con más detalle, ya que nos puede revelar diferencias menos evidentes, pero igualmente relevantes para comprender las dinámicas y escalas de integración social de ambos momentos.

Área de Estudio y Metodología

La microrregión de Angostura se ubica en el extremo sur de la cuenca de Santiago, cubriendo un área de aproximadamente 200 km2 (Figura 1; ver también Falabella et al. Reference Falabella, Cornejo, Correa, Sanhueza, Falabella, Sanhueza, Cornejo and Correa2014). Para este trabajo nos centramos, sin embargo, en un área de aproximadamente 90 km2 limitada a los sectores inmediatos al curso del Río Angostura (Figura 2). El uso del suelo en la actualidad es principalmente agrícola, lo que tiene ciertas ventajas con relación a la visibilidad, pero presenta desventajas en cuanto a la dispersión de materiales y la afectación de la integridad del depósito —conservación de rasgos y áreas de actividad—, aunque el arado no llega a obliterar totalmente las disposiciones originales de los materiales (Dunnel y Simek Reference Dunnel and Simek1995; Lewarch y O'Brien Reference Lewarch, O'Brien and Schiffer1981; Ots Reference Ots2008; Sullivan Reference Sullivan1998). En el sector norte del área incluida hay una serie de vertientes que afloran y drenan hacia el río; hacia el este, y fuera del área considerada, habría existido un área lagunar en momentos prehispánicos (Falabella et al. Reference Falabella, Cornejo, Correa, Sanhueza, Falabella, Sanhueza, Cornejo and Correa2014).

Figura 2. Sitios de la microregión de Angostura. VP: Valdivia de Paine; CK: Colonia Kennedy; PAT: periodo Alfarero temprano; PIT: periodo Intermedio tardío.

Los sitios arqueológicos de los periodos alfareros de esta región son esencialmente identificables a partir de las áreas de basuras superficiales, principalmente cerámica y lítica —prácticamente los únicos restos que se conservan dadas las condiciones climáticas del área— y no se preservan estructuras habitacionales dado el uso de materiales perecederos para su construcción. En este contexto, no habiendo identificado grandes procesos o eventos de remoción de material, asumimos que las concentraciones de basuras que registramos corresponden a los focos de basuras domésticas asociadas a áreas habitacionales (véanse Drennan Reference Drennan2006; Killion Reference Killion and Killion1992; Parkinson Reference Parkinson and Parkinson2002b; Schmidt et al. Reference Schmidt, Py-Daniel, de Paula Moraes, Valle, Caromano, Texeira, Barbosa, Fonseca, Magalhães, Carmo Santos, da Silva e Silva, Guapindaia, Moraes, Lima, Neves and Heckenberger2014; Tartaron et al. Reference Tartaron, Gregory, Pullen, Noller, Rothaus, Rife, Tzortzopoulos-Gregory, Schon, Caraher, Pettegrew and Nakassis2006), los que debido a procesos postdepositacionales van perdiendo su integridad, dispersándose y disminuyendo progresivamente su densidad (Drennan y Boada Reference Drennan, Boada and Drennan2006) o eventualmente imbricándose con otros focos de basura anteriores o posteriores (Dillehay Reference Dillehay and Ledergerber-Crespo1999).

La superficie del área de estudio fue revisada a través de transectas espaciadas entre sí cada 100 m, a lo largo de las cuales se realizó una colecta sistemática de fragmentos cerámicos en segmentos de 100 m de largo cada uno, obteniendo así un panorama detallado de la distribución de lugares con registro de material cultural. Se privilegió el material cerámico dada su recurrencia, ubicuidad y su mayor valor diagnóstico comparado con el material lítico, permitiendo la asignación cronocultural del contexto mediante rasgos específicos (e.g., decoraciones o formas particulares). La densidad de cerámica refleja la cantidad de vasijas rotas durante la ocupación de un lugar y es un indicador de la intensidad de depositación de basura. Esta fue expresada como el peso de los fragmentos cerámicos por m2, asumiendo una visibilidad de máximo 1 m hacia cada lado de los segmentos de cada transecta, lo que permitió generar un mapa de densidad del material superficial en el área de estudio (Cornejo et al. Reference Cornejo, Falabella, Sanhueza and Correa2012; Falabella et al. Reference Falabella, Cornejo, Correa, Sanhueza, Falabella, Sanhueza, Cornejo and Correa2014).

Esta etapa nos permitió identificar 19 áreas de alta densidad de material que definimos como sitios (Figura 2; véanse Dunnell y Dancey Reference Dunnel, Dancey and Schiffer1983; Tartaron et al. Reference Tartaron, Gregory, Pullen, Noller, Rothaus, Rife, Tzortzopoulos-Gregory, Schon, Caraher, Pettegrew and Nakassis2006). En estos se desarrolló una estrategia de intervención intensiva con el fin de delimitar la extensión de las áreas ocupadas, estimar la profundidad y densidad de los depósitos y explorar su composición interna. En cada sitio se excavaron grillas de pozos de sondeos de 40 por 40 cm distanciados cada 25, 50 o 100 metros hasta encontrar depósitos estériles o con una caída significativa en la cantidad de materiales recuperados (e.g., solo un fragmento cerámico en el pozo). Se realizaron un total de 963 pozos de sondeo en 18 sitios. En los casos donde no fue posible practicar sondeos por el tipo de cultivo presente, se realizaron colectas de superficie intensivas separando el material a lo largo de las transectas en segmentos de 50 o 100 metros (ver Falabella et al. Reference Falabella, Cornejo, Correa, Sanhueza, Falabella, Sanhueza, Cornejo and Correa2014). Ambas metodologías permitieron tener una buena imagen de la distribución vertical u horizontal de los materiales, posibilitando definir uno o más sectores de mayor densidad de basuras en cada sitio, que consideramos como producto de núcleos de vivienda que generan basuras diferenciadas y que denominamos concentraciones (Falabella et al. Reference Falabella, Cornejo, Correa, Sanhueza, Falabella, Sanhueza, Cornejo and Correa2014).

La cerámica fue asignada cronoculturalmente a los periodos Alfarero temprano e Intermedio tardío de acuerdo a sus características de pasta, color, textura y decoración (Correa et al. Reference Correa, Sanhueza, Falabella, Saball, Irrazabal and Castillo2018). Producto de este análisis 11 de los 19 sitios intervenidos resultaron ser bicomponentes, la mayor parte de ellos sin una resolución estratigráfica clara, en la medida que el arado ha mezclado el material. No existe posibilidad de diferenciar ocupaciones del periodo incaico de las del Intermedio tardío, ya que todos sus tipos cerámicos siguen vigentes durante el periodo Tardío y el material diagnóstico inca es muy escaso en los sitios habitacionales de las poblaciones locales. De esta manera, nuestra categoría “Intermedio tardío” incluye las escasas basuras asignables a ese periodo registradas en algunos sitios.

Para realizar un análisis comparativo entre las ocupaciones alfareras tempranas y del Intermedio tardío trabajamos con tres variables: extensión y estructura de los sitios, densidad media de estos y cronología de las ocupaciones en cada una de ellas, de acuerdo a los fechados por termoluminiscencia (TL). Se utilizó TL porque la profundidad de los depósitos, junto a los procesos postdepositacionales y de conservación, impidió la recuperación de material orgánico claramente asociado a las basuras.

La estimación de la extensión y estructura interna de los sitios se realizó a partir de la determinación de la densidad de materiales, la que se calculó sobre la base del peso (en gramos) por litro, para intentar neutralizar el efecto de la fragmentación del material cuando se usa la frecuencia absoluta de fragmentos. Para los sitios bicomponentes se trabajó con los datos de densidad por separado de acuerdo a la asignación cronocultural de cada fragmento. Para contrarrestar el efecto del arado que propicia la movilidad vertical de los materiales, se calculó la densidad de cada pozo considerando solo hasta el nivel donde se alcanza el 90% del peso total de los materiales, lo que nos permite eliminar los niveles inferiores donde hay muy poco material y su presencia se debe probablemente a procesos postdepositacionales, evitando así la distorsión del volumen para el cálculo de la densidad.

A través del dato de la densidad fue posible modelar y estimar espacialmente la extensión y estructura interna de los sitios, siguiendo una metodología de interpolación espacial (Webster y Oliver Reference Webster and Oliver2007; Zhang Reference Zhang2011). Buscamos así estimar la extensión y forma de los sitios arqueológicos al relacionar los valores de densidad de material arqueológico entre sí, de acuerdo con criterios de proximidad o peso espacial, generando una abstracción o visualización del espacio arqueológico que se busca definir e interpretar.

El método específico de interpolación espacial utilizado fue el de vecino natural (natural neighbor; Sibson 1981 [en Webster y Oliver Reference Webster and Oliver2007]; Trauth Reference Trauth2015; Webster y Oliver Reference Webster and Oliver2007) para luego generar una grilla de puntos que corresponden a la resolución o píxel de salida elegida para ésta. Las ventajas de este método son que constituye una interpolación de tipo local, funciona bien con grillas de muestreo regulares e irregulares y no genera proyección de datos más allá del rango de las muestras ni de la extensión espacial de las mismas. Así, se implementó esta forma de interpolar los datos mediante códigos en el programa MATLAB, siguiendo la propuesta de Trauth (Reference Trauth2015:264–277).

Para la definición de la extensión y estructura interna de los sitios se utilizó una fórmula arbitraria (véase Dunnell y Dancey Reference Dunnel, Dancey and Schiffer1983) pero aplicable a todos los casos. Las dispersiones de material observables son producto de focos de basuras más o menos discretos dispersados por los procesos posdepositacionales que los han afectado (véase Drennan Reference Drennan2006). Se delimitó la extensión en torno a los valores cuyas densidades representaran el 20% o más de la máxima densidad del sitio, eliminando el área cuya densidad interpolada fuera inferior. Se definió este punto de corte debido a que, al analizar la frecuencia de pozos en los distintos rangos de porcentaje de la densidad respecto a la máxima de cada sitio, se comprobó un cambio de tendencia estadísticamente significativa en los rangos entre el 20% y 30% en la mayoría de estos (Falabella et al. Reference Falabella, Cornejo, Correa, Sanhueza, Falabella, Sanhueza, Cornejo and Correa2014). En un entorno SIG se generaron los mapas de dispersión de densidad, que en algunos casos mostraron solo una concentración, mientras en otros revelaron que un mismo sitio presentaba dos o más concentraciones de material en su ocupación del periodo Alfarero temprano o Intermedio tardío (Figuras Suplementarias 1 y 2).

Por su parte, la densidad de cada concentración o sitio fue definida como la media de todos los valores de densidad incluidos dentro de la nube de puntos final. La fortaleza de este proceso es que permite suavizar la influencia de los pozos con valores extremos en el cálculo de la densidad. El método permite observar tanto la estructura de los sitios y sus focos de material, como estimar de forma comparativa y estandarizada los tamaños de los sitios y su densidad en una escala de microrregión.

La densidad es un valor que denota el promedio de basuras desechadas en el lugar; un mismo valor puede corresponder a muchas personas en un área amplia o a menos personas en un área pequeña. Otra variable que influye es el tiempo durante el cual se estuvieron descartando las basuras. Un mismo grupo de personas dejará el doble de basuras si estuvo en el lugar el doble de tiempo que otro grupo similar que permaneció en el lugar la mitad de ese tiempo. Por lo tanto, el aspecto cronológico se tomó en consideración para generar una “corrección” de la densidad en función del tiempo de ocupación de los sitios. Se utilizaron entre dos y cinco muestras de cerámica fechadas por termoluminiscencia (TL) de cada concentración o sitio (Figuras 3 y 4; Tabla Suplementaria 1).

Figura 3. Fechados del área de Valdivia de Paine (VP). Nota: las fechas tardías de VP1 corresponden a fragmentos de ocupación del periodo Intermedio tardío en el sector aledaño que no se pudo trabajar por permisos de acceso. PAT: periodo Alfarero temprano; PIT: periodo Intermedio tardío.

Figura 4. Fechados del área de Colonia Kennedy (CK). Nota: La fecha temprana del sitio CK21 corresponde a una ocupación separada estratigráficamente, muy restringida y que no fue considerada para este trabajo. PAT: periodo Alfarero temprano; PIT: periodo Intermedio tardío.

Es necesario aclarar dos sesgos de la cronología: (a) los fechados TL son expresados en años aP con una desviación estándar del error analítico (sigma; ca. el 10% de la fecha), por lo que los fechados mayores tienen sigmas notoriamente mayores que los más recientes; (b) la cantidad de años en que el sitio fue ocupado es muy difícil de determinar porque no sabemos si las muestras fechadas dan cuenta de todo el lapso de ocupación o solo de un segmento del mismo. En cada sitio o concentración se ordenaron los fechados agrupando como “una ocupación” las fechas cuyos rangos con 1 sigma se superponen y separándolas de las restantes que constituyen “otra ocupación”; la única excepción realizada a este criterio fue con los sitios con fechados más tempranos, justamente porque su desviación estándar es mucho más alta que la de los fechados más tardíos. Considerando que la mayor parte de las ocupaciones del periodo Alfarero temprano separadas con este método se acercan a una extensión de 250 años, en los casos de los sitios CK1A, CK10 y CK18 —cuyos rangos con 1 sigma muestran una continuidad temporal mayor a 300 años—, se consideró que en ellos había dos ocupaciones. Los fechados únicos o no agrupados también se consideran como una ocupación distinta. Los resultados muestran que los sitios o concentraciones del periodo Alfarero temprano tienen entre una y tres ocupaciones y los del periodo Intermedio tardío tienen una ocupación, exceptuando los sitios VP9 y CK10 que tienen dos. Los lapsos de las ocupaciones del periodo Alfarero temprano (considerando para esto la fecha sin sigma) promedian 175 años y las del periodo Intermedio tardío 177 años. Considerando estos datos, el criterio utilizado para corregir las densidades consistió en aplicar una corrección a los sitios con 2 o 3 ocupaciones dividiendo por 2 o 3 la densidad, según corresponda.

Resultados

Los sitios se distribuyen a lo largo del curso del Río Angostura, ocupando la vertiente noroeste en la parte más septentrional y ambas vertientes en el sector meridional. Como ya mencionamos, 11 de los 19 sitios son bicomponentes, lo que implica una alta continuidad temporal en el uso de los espacios. De los ocho sitios monocomponentes, solo uno es del Intermedio tardío, mientras que los otros siete son del Alfarero temprano (Figura 2; Tabla 1). Esto significa en definitiva que hay una menor cantidad de sitios del Intermedio tardío en el área (n PAT = 18; n PIT = 12). Si bien esto implica que hay una “desocupación” de ciertos lugares, diacrónicamente la cantidad de sitios ocupados en forma simultánea no es muy distinta. Es posible observar, además, en la mayor parte de la secuencia una separación de la microrregión en dos áreas, una septentrional y otra meridional, donde los asentamientos tienen su vecino contemporáneo más cercano a no más de 4,1 km y a no menos de 1,3 km (Tabla 2; Figuras Suplementarias 3, 4, 5, 6 y 7).

Tabla 1. Tamaño (ha) y Número de Concentraciones en Cada Sitio.

*Concentraciones dudosas porque el sitio no está bien delimitado por urbanización. VP: Valdivia de Paine. CK: Colonia Kennedy.

Tabla 2. Distancias (km) al Vecino Más Cercano por Rango Cronológico.

Una diferencia relevante es que los sitios del Intermedio tardío tienen una estructura interna distinta a los del Alfarero temprano, presentando menor cantidad de concentraciones o focos de basura. Así, en seis casos los sitios del Intermedio tardío tienen una sola concentración de basura y en cinco casos, dos. En este escenario el sitio CK12, con cuatro concentraciones, representa una excepción. Esto contrasta con los sitios ocupados durante el Alfarero temprano, donde solo cinco de los 18 sitios presentan una sola concentración de material (Tabla 1).

Contrariamente a lo esperado, no observamos diferencias en el tamaño de los sitios entre ambos periodos (x̄ PAT = 2,55 ha, σPAT = 2,84; x̄ PIT = 2,72 ha, σPIT = 2,53; Tabla 1; Figuras 5 y 6). En ambos casos los tamaños de las áreas de basura pueden ser menores de 1 ha, llegando unos pocos casos a cubrir extensiones mayores de hasta 10 ha o más. No existe tampoco una relación entre número de concentraciones y tamaño total del sitio (r 2 0,156), ya que, aunque los sitios más grandes efectivamente tienen más de una concentración, hay también sitios pequeños que tienen hasta tres focos de basura. Con relación a los sitios que presentan más de una concentración existe, en algunos de ellos, una diferencia en el tamaño de éstas, destacando, por lo general, una por sobre las demás, especialmente en el Intermedio tardío.

Figura 5. Tamaño (ha) y densidad corregida de ocupaciones del periodo Alfarero temprano (PAT) y periodo Intermedio tardío (PIT) de cada sitio.

Figura 6. Tamaño (ha) y densidad corregida de ocupaciones del periodo Alfarero temprano (PAT) y periodo Intermedio tardío (PIT) de cada concentración.

La densidad calculada para las áreas de basura se mueve en un rango similar para ambos periodos, lo que implica áreas de basura muy someras y otras muy densas (0,21–2,9 g/l). La densidad de los sitios no tiene relación con el lapso de cada ocupación representado por los fechados TL y hay sitios o concentraciones cuyas fechas indican el mismo lapso de ocupación, pero con densidades muy distintas (e.g., CK10PAT-C [d = 0,31 g/l] y CK1PAT-A [d = 1,93 g/l]). Cuando se corrigen las densidades de acuerdo con el número de ocupaciones, sin embargo, los sitios o concentraciones de ambos periodos tienden a diferenciarse, siendo los del Intermedio tardío, en general, más densos que los Alfareros tempranos (Figura 5 y 6).

No existe, por otra parte, necesariamente una relación entre el tamaño de los sitios o concentraciones y la densidad (corregida) de estas (Figuras 5 y 6); es decir, los sitios o concentraciones más grandes no necesariamente tienen una mayor densidad que las áreas de basura más pequeñas. Existen, de hecho, al menos cuatro posibilidades distintas: (a) sitios grandes y densos como grandes áreas habitacionales donde hay mucho descarte de basura y vive mucha gente; (b) sitios pequeños y densos como áreas habitacionales pequeñas, pero donde vive mucha gente; (c) sitios grandes y poco densos como áreas habitacionales extensas donde hay menor descarte de basuras y vive poca gente; (d) sitios pequeños y poco densos, es decir, áreas habitacionales pequeñas con poca gente.

Las ocupaciones del Alfarero temprano y el Intermedio tardío se comportan de manera diferente en este esquema de posibilidades. Mientras los sitios o concentraciones Alfareros tempranos son principalmente pequeños y poco densos, los sitios o concentraciones del Intermedio tardío son igualmente pequeños, pero con mayor densidad. Esto implica que la unidad doméstico-residencial contempla muchas más personas que viven juntas en un mismo espacio durante el Intermedio tardío y apunta a la existencia de diferencias no solo cuantitativas sino cualitativas en su composición.

En ambos momentos hay espacios habitacionales grandes y con muchas personas, pero parecen ser casos más bien excepcionales. No obstante lo anterior, el sitio del Intermedio tardío CK11 es más denso que los del Alfarero temprano, evidenciando nuevamente una mayor concentración de personas.

Discusión

El análisis del patrón de asentamiento en la microrregión de Angostura muestra, en términos generales, grandes similitudes entre ambos periodos analizados. El asentamiento disperso y el atomismo residencial que parece caracterizar ambos periodos reflejan la relevancia y centralidad de la unidad doméstico-residencial en las dinámicas sociales, políticas y económicas de ambos grupos y también la mantención de las “buenas distancias” entre ellas. En este marco general de similitudes, hay algunas diferencias observadas en el patrón de asentamiento de esta microrregión que nos sugieren, sin embargo, dinámicas de asentamiento e integración diferentes para ambos periodos.

La lógica del asentamiento general, disperso y en torno a los cursos de agua, se mantiene en ambos periodos, aunque durante el Intermedio tardío se abandonan los espacios dominados por lagunas ocupados durante el Alfarero temprano (e.g., CK1, CK9). Esta preferencia está en consonancia con la marcada mayor dependencia del maíz durante este periodo (Falabella et al. Reference Falabella, Planella and Tykot2008). Debe ser entendida en el marco de una estrategia que buscaría privilegiar lugares con acceso a terrazas bajas con buena calidad de suelo en las inmediaciones al río, así como un recurso hídrico permanente que posibilite el cultivo, debido a que el maíz tiene requerimientos importantes en términos de condiciones de suelo y agua. No podemos descartar que en estas decisiones también puedan haber influido los aumentos de temperatura en los meses de verano entre los años 1150 y 1350 dC asimilados a la Anomalía Climática Medieval (Von Gunten et al. Reference Von Gunten, Grosjean, Rein, Urrutia and Appleby2009), que podrían haber impactado en la disponibilidad de agua en las vertientes y napas subterráneas, los que siguen siendo ocupados en este momento por los últimos grupos de tradición Alfarera temprana (e.g., VP3, VP4, VP7).

La relación entre las variables de tamaño, densidad y estructura interna de las basuras plantea características diferentes para ambos momentos. Los asentamientos Alfareros tempranos, aunque en términos generales tienen los mismos tamaños que los del Intermedio tardío, tienen densidades de basura menores. Esto sugiere dos situaciones que pueden o no estar relacionadas. Por una parte, indica menor cantidad de personas en los sitios habitacionales, es decir unidades doméstico-residenciales de menor escala. Por otra parte, podría ser reflejo de ocupaciones de menor duración, aunque esta alternativa no se ve apoyada por los fechados que indican rangos generales de ocupación similares a los de sitios del Intermedio tardío (Figuras 3 y 4). Muchos de los sitios Alfareros tempranos, además, tienen una organización más dispersa con distintos focos de basura contemporáneos, aunque no siempre del mismo tamaño. Esto indica la instalación de más de una unidad doméstico-residencial muy cerca una de otras, aunque la resolución de los fechados TL no permite discriminar con certeza si los distintos focos de basura se generaron en forma completamente sincrónica o en una dinámica de ocupación y reocupación discontinua pero reiterada de la misma área, aunque no necesariamente en el mismo lugar exacto, como ha sido documentado para el área sur (Dillehay Reference Dillehay and Ledergerber-Crespo1999). Esta dinámica podría dar cuenta también de los sitios muy grandes pero muy poco densos (e.g., VP5), ocupados durante un largo lapso de la secuencia, que pueden ser producto de múltiples reocupaciones cortas, semidesplazadas unas de otras y con una menor permanencia en los lugares de asentamiento (que generó poca basura).

De cualquier manera, ya sea que se trate de más de una unidad doméstico-residencial o de reocupaciones, el panorama del Intermedio tardío es distinto. Por una parte, en este momento los sitios también son por lo general de tamaños pequeños, pero su densidad tiende a ser mayor, revelando la presencia de más personas, es decir de unidades doméstico-residenciales más numerosas. Por otra parte, generalmente tienen una sola concentración de materiales, lo que señala una estructura del asentamiento donde predomina la instalación de una sola unidad doméstico-residencial.

La diferencia entre ambos periodos es entonces cuantitativa y se relaciona con la conformación de la unidad doméstico-residencial, que en el caso del Intermedio tardío parece estar integrada por una mayor cantidad de personas. En la lógica de operación de este tipo de sociedades, regidas por los principios de parentesco y alianzas, existen diversos factores que pueden estar respondiendo a esta situación, que van desde familias que tienen mayor cantidad de descendencia, producto de la mayor supervivencia de los infantes o bien por prácticas como la poligamia, hasta cambios en las prácticas de corresidencia de familias extendidas o plurifamiliares. Cualquiera sea la razón, lo cierto es que la unidad doméstico-residencial se conforma de manera distinta en el Intermedio tardío, y que una consecuencia es que estas cuentan potencialmente con mayor fuerza de trabajo para llevar a cabo las labores de subsistencia cotidianas, entre ellas la producción y procesamiento del maíz y otros cultivos.

Es interesante notar, sin embargo, que el hecho que haya más personas viviendo juntas en una unidad doméstico-residencial no cambia la manera en que los asentamientos se distribuyen, ya que durante el Intermedio tardío, al igual que en el Alfarero temprano, se siguen diferenciando dos áreas donde se concentran los asentamientos (septentrional y meridional), al interior de las cuales los vecinos, si bien se encuentran cercanos, no están a menos de 1,3 km de distancia, pero tampoco a más de 4,1 km. Si consideramos que la distancia espacial y social están íntimamente relacionadas, pareciera ser que éstas son las que se consideran como “buenas distancias” y las escalas espaciales en la que se produce una integración por encima de la unidad doméstica son similares en ambos periodos.

La dinámica del asentamiento en la microrregión varía a lo largo del tiempo. Los sitios de tradición Alfarera temprana presentan fechados desde los inicios de nuestra era y hasta pasado el 1200 dC, confirmando la tendencia observada aquí y más al sur en la cuenca de Rancagua (Falabella et al. Reference Falabella, Cornejo, Sanhueza and Correa2015; Sanhueza et al. Reference Sanhueza, Falabella, Cornejo and Vásquez2010). Los sitios donde se concentran los fechados más tempranos se ubican preferentemente más cercanos a los espacios lagunares ubicados hacia el este de la microrregión (e.g., CK1, CK9) o bien en los lugares aledaños a las vertientes del sector septentrional (VP3 y VP5). Después del 800 dC el foco de ocupación se concentra en el sector septentrional de la microrregión y más cerca del río (e.g., VP1, VP2, VP4, VP6, VP8), donde varios de los sitios tienen además fechados que se extienden más allá del 1200 dC. Los sitios de tradición del Intermedio tardío, por su parte, aparecen hacia el 1000 dC en lugares muy puntuales (VP6, CK19), para concentrarse en el sector meridional hacia el 1200 dC. Hacia finales del siglo catorce los sitios del Intermedio tardío se encuentran distribuidos en toda la microrregión. Sin duda este panorama añade nuevos elementos de consideración para la discusión sobre el proceso de cambio cultural ocurrido en Chile central antes de la llegada del Inca, planteando escenarios heterogéneos para distintas áreas de esta región.

En todos estos momentos podemos ver una variación importante en el tamaño y densidad de las basuras acumuladas en los asentamientos. Interpretamos esto como una materialización de las dinámicas de integración, agregación y desagregación propias de las sociedades no jerárquicas, en la que unidades doméstico-residenciales más pequeñas pueden “desprenderse” de las unidades de origen para formar un nuevo asentamiento.

Dentro de este panorama destacan algunos pocos asentamientos no solo notoriamente más grandes, sino también más densos que los demás, aunque no parecen tener un rango de ocupación más largo o continuo que los otros. Interpretamos estos como lugares de asentamiento que involucran a un número mayor de personas, que, siguiendo las mismas lógicas recientemente señaladas, son el reflejo de la puesta en escena de habilidades sociales que permiten mantener y sustentar una cohesión mayor que el resto, habilidad que solo algunos grupos doméstico-residenciales ostentan. Así, en un escenario donde la unidad doméstico-residencial es autónoma económica y políticamente, la existencia de algunas que destacan por sobre otras por su tamaño son el reflejo de una dinámica política en la cual la diferencia se expresa en la acumulación de “personas” mediante parentesco o alianzas (véase Dillehay Reference Dillehay2007), más que en bienes materiales. Esta dinámica estaría en funcionamiento en todos los momentos de la secuencia habitacional de la microrregión, primero en el periodo Alfarero temprano con el sitio CK9, seguido por los sitios CK11 y CK12, y luego, cuando ya irrumpen los sitios de tradición Intermedio tardía, por el sitio CK11, que supera en densidad a los anteriores. Esto refuerza la idea de que la principal diferencia entre ambos momentos está en la cantidad de personas que conforman las unidades doméstico-residenciales y la cantidad de personas que pueden convocar y no en los mecanismos y dinámicas políticas puestas en juego.

Conclusión

En este trabajo hemos abordado el estudio del patrón de asentamiento en una microrregión de Chile central, donde hay asentamientos de dos grupos que se suceden en el tiempo —aunque al menos durante un lapso coexisten—, pero cuya organización social ha sido conceptualizada como “no jerárquica”. El análisis de la distribución de los asentamientos, sus tamaños, agrupamientos y densidades, nos ha llevado a proponer un panorama general que se enmarca en la categoría de patrón de asentamiento disperso o “no aldeano”, cuya principal diferencia refiere al tamaño de la unidad doméstico-residencial. Si bien esta puede parecer una diferencia menor, es relevante cuando se pone en perspectiva y se considera su relación con otros fenómenos, como la mayor producción y dependencia del maíz durante el Intermedio tardío, así como la posibilidad de convocar trabajos colectivos, ya sea de carácter productivo (e.g., abrir campos de cultivo) o sociopolíticos (e.g., la construcción de túmulos).

En síntesis, el estudio del patrón de asentamiento de forma detallada e intensiva en una microrregión contribuye a develar matices y posibilidades diversas que desafían el poder homogeneizador de etiquetas tales como “sociedades no jerárquicas”, “simples”, “no aldeanas”, aportando así a visibilizar y comprender la multiplicidad de formas de organización social pasadas y presentes donde las principales diferencias se ponen en juego en la economía y política a escala doméstica.

Agradecimientos

Trabajo realizado en el marco de los proyectos Fondecyt 1090200 y 1160511, que financió trabajos de terrenos, fechados TL y análisis de laboratorio. Trabajos de terreno realizados con el permiso del Consejo de Monumentos Nacionales ORD N° 1896-16. Se agradece a todos y todas los y las que a lo largo de los años participaron en la realización de los casi 1.000 pozos de sondeo que hicieron posible este trabajo.

Declaración de Disponibilidad de Datos

Los datos utilizados en este trabajo fueron producto de proyectos Fondecyt (1090200 y 1160511) patrocinados por la Universidad de Chile; los materiales están depositados en el Área Patrimonial del Departamento de Antropología, Universidad de Chile.

Material Suplementario

Para acceder a los materiales suplementarios que acompañan este artículo visitar https://doi.org/10.1017/laq.2019.43

Tabla Suplementaria 1: Fechados por termoluminiscencia.

Figura Suplementaria 1: Mapa de densidad de sitios del periodo Alfarero temprano

Figura Suplementaria 2: Mapa de densidad de sitios del periodo Intermedio tardío

Figura Suplementaria 3: Sitios con ocupación anterior a 800 dC.

Figura Suplementaria 4: Sitios con ocupación entre 800 y 1000 dC.

Figura Suplementaria 5: Sitios con ocupación entre 1000 y 1200 dC.

Figura Suplementaria 6: Sitios con ocupación entre 1200 y 1360 dC.

Figura Suplementaria 7: Sitios con ocupación posterior a 1360 dC.