A la memoria de Karina Menacho

La relación entre vínculos interregionales y cambio social ha sido un tema de reflexión persistente en la arqueología sur andina. Uno de los casos más debatidos ha sido el del lapso comprendido entre mediados del primer milenio dC y comienzos del segundo, cuando las poblaciones del norte de Chile y noroeste de Argentina experimentaron substanciales transformaciones en su organización y las interacciones interregionales cobraron gran alcance y dinamismo. Tomando como referencia el extraordinario registro funerario de San Pedro de Atacama (Chile), que incluye numerosos objetos foráneos, varios autores han enfatizado la gravitación en ambos fenómenos de Tiwanaku, cuyo control sobre las redes de interacción sur andinas por coloniaje, clientelismo o algún otro mecanismo habría inducido procesos locales de complejización social (Berenguer y Dauelsberg Reference Berenguer, Dauelsberg, Hidalgo, Schiappacasse, Niemeyer, Aldunate and Solimano1989; Kolata Reference Kolata1993; Llagostera Reference Llagostera, Albó, Arratia, Hidalgo, Núñez, Llagostera, Remy and Revesz1996; Salazar et al. Reference Salazar, Niemeyer, Horta, Figueroa and Manríquez2014, entre otros).

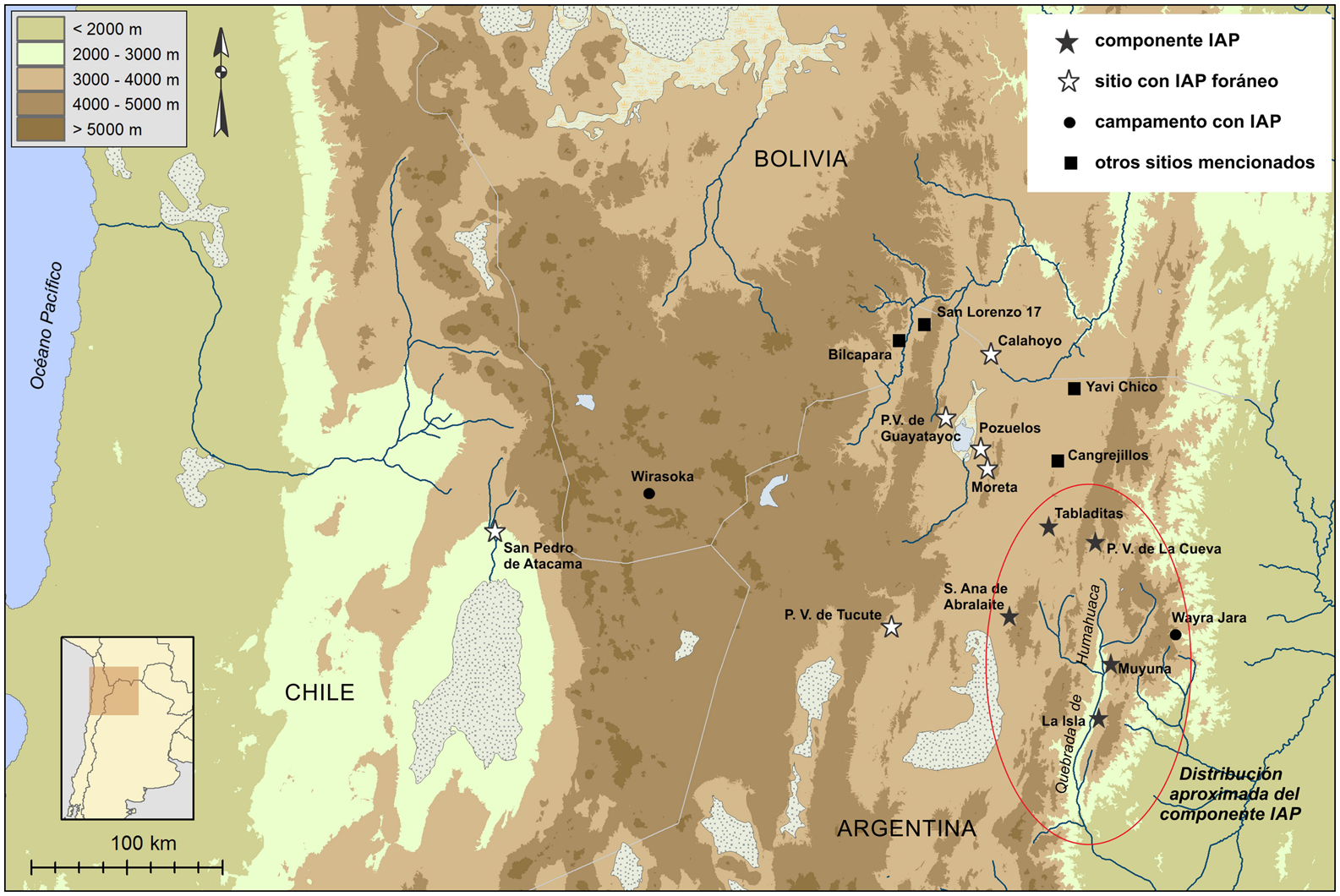

Ideas similares han sido planteadas para el “fenómeno Isla” de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina; Figura 1), concebido como expresión de una sociedad marcadamente jerarquizada en virtud de los vínculos que mantenían las élites locales con sus pares sur andinas bajo la hegemonía de aquel estado altiplánico (Tarragó Reference Tarragó and Lechtman2006; Tarragó et al. Reference Tarragó, González, Ávalos and Lamamí2010). El propósito de este trabajo es poner en discusión esta interpretación a partir de datos generados durante las últimas décadas que demuestran que dicho componente arqueológico es posterior al colapso de Tiwanaku, lo que obliga a prestar mayor atención a las relaciones con distintos pueblos de los Andes circumpuneños al momento de discutir los procesos de diferenciación que manifiestan dichos contextos.

Figura 1. Distribución aproximada del componente Isla y otras localidades mencionadas en el texto. (Color en la versión electrónica)

El concepto de un “fenómeno Isla” se origina en las investigaciones realizadas por Debenedetti (Reference Debenedetti1910) en el sitio homónimo, que sentaron las bases para definir arqueológicamente una época anterior al crecimiento de los conglomerados de la Quebrada de Humahuaca. A partir de la obra de Bennett y colaboradores (Reference Bennett, Bleiler and Sommer1948), los estilos alfareros Isla y Alfarcito polícromos (en adelante IAP), se consideraron diagnósticos de aquel momento y de una “cultura media” en la secuencia regional, anterior a la “tardía”, definida por la alfarería negro sobre rojo propia de los grandes poblados donde residía la población al momento de la conquista inca. También Schuel, quien desarrolló una intensa labor arqueológica en la región, postuló a partir de sus excavaciones en Muyuna la existencia de un período semejante, caracterizado por sepulturas sin revestimientos de piedra y por la abundancia de ornamentos de oro (Schuel Reference Schuel1929:1435).

Con los años, el hallazgo de cerámica IAP en otros sitios, permitió asignarlos a la misma época. En los esquemas cronológicos del Noroeste argentino, estos contextos fueron postulados como exponentes locales de un período Medio, homólogo al horizonte medio de los Andes Centrales y tentativamente situado entre 700 y 1000 dC (González y Pérez Reference González and Pérez1972; Pérez Reference Pérez Gollán1973). Esta visión encontró apoyo en la asociación de alfarería Isla con artefactos de estilo Tiwanaku en tumbas de San Pedro de Atacama (Tarragó Reference Tarragó1977). Como en otras partes del sur andino, dos ideas acompañaron el uso de esta categoría, a saber, que en la época se produjo un aumento substancial de la complejidad social y que la influencia del estado altiplánico fue en gran medida responsable de ese cambio.

Esta concepción comenzó a ser debatida en la década de 1990, cuando la reiterada datación de alfarería IAP en estratigrafía arrojó resultados más tardíos, de principios del segundo milenio dC, lo que llevó a reformular los contextos en cuestión como una fase temprana del período de desarrollos regionales (PDR-I) y a cuestionar su contemporaneidad con Tiwanaku (Nielsen Reference Nielsen, Berberián and Nielsen2001, Reference Nielsen, Williams, Ventura, Callegari and Yacobaccio2007). Aun así, la cronología del fenómeno Isla y su lugar en las redes de interacción sur andinas continúan siendo objeto de debate (Nielsen Reference Nielsen2018; Rivolta et al. Reference Rivolta, Otero, Greco, Scaro, Otero and Cremonte2017; Tarragó Reference Tarragó, Isbell, Uribe, Tiballi and Zegarra2018). Ha sido difícil esclarecer estos temas, en parte, debido a la escasez de datos disponibles; considérese que se conocen muy pocos contextos del primer milenio en Quebrada (Nielsen Reference Nielsen, Williams, Ventura, Callegari and Yacobaccio2007) o Puna (Albeck y Zaburlín Reference Albeck and Zaburlín2008), y prácticamente ninguno en los valles orientales o en el extremo sur de Bolivia. Tampoco abundan las investigaciones en sitios con alfarería IAP que permitan precisar la cronología de distintos elementos atribuidos a estos estilos y las características o variabilidad del registro arqueológico asociado. Estos sesgos dificultan entender los procesos que configuraron la sociedad Isla o la incidencia que pudo tener en ellos la interacción con distintas regiones.

Por ello, comenzamos presentando las investigaciones realizadas sobre Muyuna —uno de los poblados de mayor extensión conocidos para esa época— incluyendo el estudio de una colección obtenida allí por Schuel y conservada actualmente en el National Museum of the American Indian (Smithsonian Institution, Washington, DC, en adelante NMAI; Nielsen y Acevedo Reference Nielsen and Acevedo2020). Combinando esta información novedosa con la ya publicada, se evalúa mediante estadística bayesiana (Bronk Ramsey Reference Bronk Ramsey2009) la cronología de IAP y del componente arqueológico regional asociado. Sobre esta base, se discuten luego las relaciones que mantenían por esta época las comunidades de Humahuaca con distintas regiones circumpuneñas, poniendo énfasis en el aspecto heterárquico (Crumley Reference Crumley1995) del orden social dado por la tensión entre comunidades locales y constelaciones de práctica (Roddick y Stahl Reference Roddick and Stahl2016), colectivos políticos supra-regionales basados en ciertas actividades u oficios.

Investigaciones arqueológicas en Muyuna

Muyuna se ubica a 2.850 m asl, sobre una antigua terraza fluvial en la margen izquierda del Río Grande de Humahuaca, en un sector donde la llanura aluvial se amplía, ofreciendo buenas posibilidades para la agricultura de riego. Se trata de un poblado de 1,2 ha, con recintos cuadrangulares o irregulares con muros dobles de piedra y argamasa de barro. La traza es compacta, aunque en su interior se advierten algunos espacios sin edificar. En el borde oriental predominan estructuras de mayor tamaño, algunas de las cuales pudieron servir de corrales. La arquitectura está pobremente conservada y ha sido parcialmente desmantelada para construir cercos que atraviesan el sitio. En la parte norte hay un sector muy perturbado, probablemente por las intervenciones de Schuel (Reference Schuel1929).

Nuestras excavaciones incluyeron parte de dos recintos (recintos 1 y 2), la totalidad de otro (recinto 3) y cuatro sondeos (Figura 2). A continuación, se describen sintéticamente estos contextos (para mayores detalles, véase Texto Suplementario 1), los materiales obtenidos y los resultados de su análisis. También se referencian brevemente las piezas de la colección Schuel del NMAI, a fin de presentar la visión más completa posible de las evidencias que ofrece este sitio.

Figura 2. Planimetría de Muyuna.

Los contextos excavados

En el recinto 1 se practicó una trinchera de 3 × 1 m que, a poca profundidad, expuso un piso con escasos desechos.

En el recinto 2 se excavó un área de 2 × 2 m en la que se identificaron dos niveles de ocupación. El más antiguo se asociaba con una superficie a 1 m de profundidad, donde se encontraron abundantes restos cerámicos, líticos y óseos (Figura 3a). Se fecharon trozos de carbón recuperados en contacto con este piso (Tabla 1, n° 5). En el rincón suroeste, había un neonato en decúbito lateral cubierto con una capa de barro (rasgo 3), un evento que podría relacionarse con el abandono de la estructura al finalizar la primera ocupación. El más tardío era un piso poco consolidado y con escasos desechos.

Figura 3. Plantas de los recintos 2 y 3. (Color en la versión electrónica)

Tabla 1. Dataciones por 14C y TL de Muyuna y de otros contextos vinculados con alfarería IAP.

Nota: Todas las dataciones radiocarbónicas se realizaron sobre muestras de carbón.

* Fechas AMS. Calibración de fechas radiocarbónicas realizadas con OxCal v4.3.2 (Bronk Ramsey Reference Bronk Ramsey2009) de 2017, utilizando curva SHCal13 (Hogg et al. Reference Hogg, Quan, Blackwell, Niu, Buck, Guilderson, Heaton, Palmer, Reimer, Turney and Zimmerman2013).

En el recinto 3 se identificaron tres contextos correspondientes a otros tantos momentos en la trayectoria del recinto. El más antiguo, vinculado a la construcción y uso del mismo, comprendía la huella de un poste (rasgo 1), un fogón sin mayor preparación (rasgo 8), una superficie de ocupación con algunos restos y cuatro sepulturas múltiples realizadas en fosas circulares conteniendo un total de 13 individuos acompañados de diversos objetos (rasgos 5, 7, 9 y 10; Figura 3b, Figura 4 y Tabla 2). Se realizaron dos dataciones de este contexto: una sobre carbón del fogón (Tabla 1, 14C, n° 3), la otra sobre un fragmento tricolor (Tabla 1, TL, n° 27 y Figura 5l) procedente del piso. Esta ocupación finalizó con un rito de abandono que incluyó una ofrenda de cuentas de ceniza volcánica y trozos de mineral cuprífero junto al poste central, la inhumación de cuatro neonatos en decúbito lateral (rasgos 5c, 4 y 6) cubiertos con una capa de barro que sobresalía del nivel del piso y la aplicación de un sello de arcilla en todo el recinto. Sobre esta capa se encontraron restos del techo incinerado mezclados con granos de maíz carbonizados y fragmentos de un gran cántaro de superficie alisada. Se fechó una muestra de paja carbonizada de este nivel (Tabla 1, n° 4). El tercer y último contexto estratigráfico era un relleno formado por el derrumbe de los muros, en un momento en que el sector debió estar abandonado, a juzgar por los escasos desechos encontrados.

Figura 4. Piezas cerámicas enteras procedentes de Muyuna. (a-b) Rasgos 10 y 5 del recinto 3; (c) Piezas obtenidas por Schuel (colección NMAI). (Color en la versión electrónica)

Figura 5. Fragmentos de alfarería pintada de distintos contextos de Muyuna. (Color en la versión electrónica)

Tabla 2. Contextos funerarios del recinto 3.

a Orden en que fueron realizadas las inhumaciones.

b Deformación tabular erecta.

c Se especifican asociaciones con individuos particulares dentro de la sepultura sólo cuando pudieron establecerse.

Finalmente, se excavaron hasta nivel estéril cuatro pozos de sondeo en distintos puntos del sitio y se dataron muestras procedentes de dos de ellos. Una fue un fragmento de carbón obtenido en el sondeo 1, a 0,80 m de profundidad, en un depósito de basura de 1 m de espesor (Tabla 1, n° 2). Las demás provienen del sondeo 3, realizado en una zona sin edificar hacia el centro del sitio, que expuso un depósito de 0,80 m con dos estratos de origen diverso. El superior era un denso basurero en el que se reconocieron tres unidades estratigráficas; se dataron dos fragmentos cerámicos, uno alisado del primer nivel y otro estilo Peñas Coloradas con puntos blancos (Figura 5j) —incluido en el grupo IAP— del tercero (Tabla 1, n° 25 y n° 26; véase Figura Suplementaria 1). El estrato más profundo, en cambio, contenía varios lentes de carbón parcialmente superpuestos y un fogón del que se obtuvo la datación más antigua del sitio (Tabla 1, n° 1). Esta fecha, que debe tomarse con precaución por ser la única tan temprana, podría delatar una ocupación inicial a fines del primer milenio, cuando aún se encontraba vigente el componente Alfarero Antiguo (sensu Nielsen Reference Nielsen, Williams, Ventura, Callegari and Yacobaccio2007). Esto sería consistente con el hallazgo en superficie de al menos un fragmento del tipo Alfarcito Bicolor (Figura 5a), diagnóstico de ese componente temprano (Madrazo Reference Madrazo1969). La cerámica pintada del nivel datado es exclusivamente bicolor pero no incluye tiestos suficientemente diagnósticos para identificar su estilo.

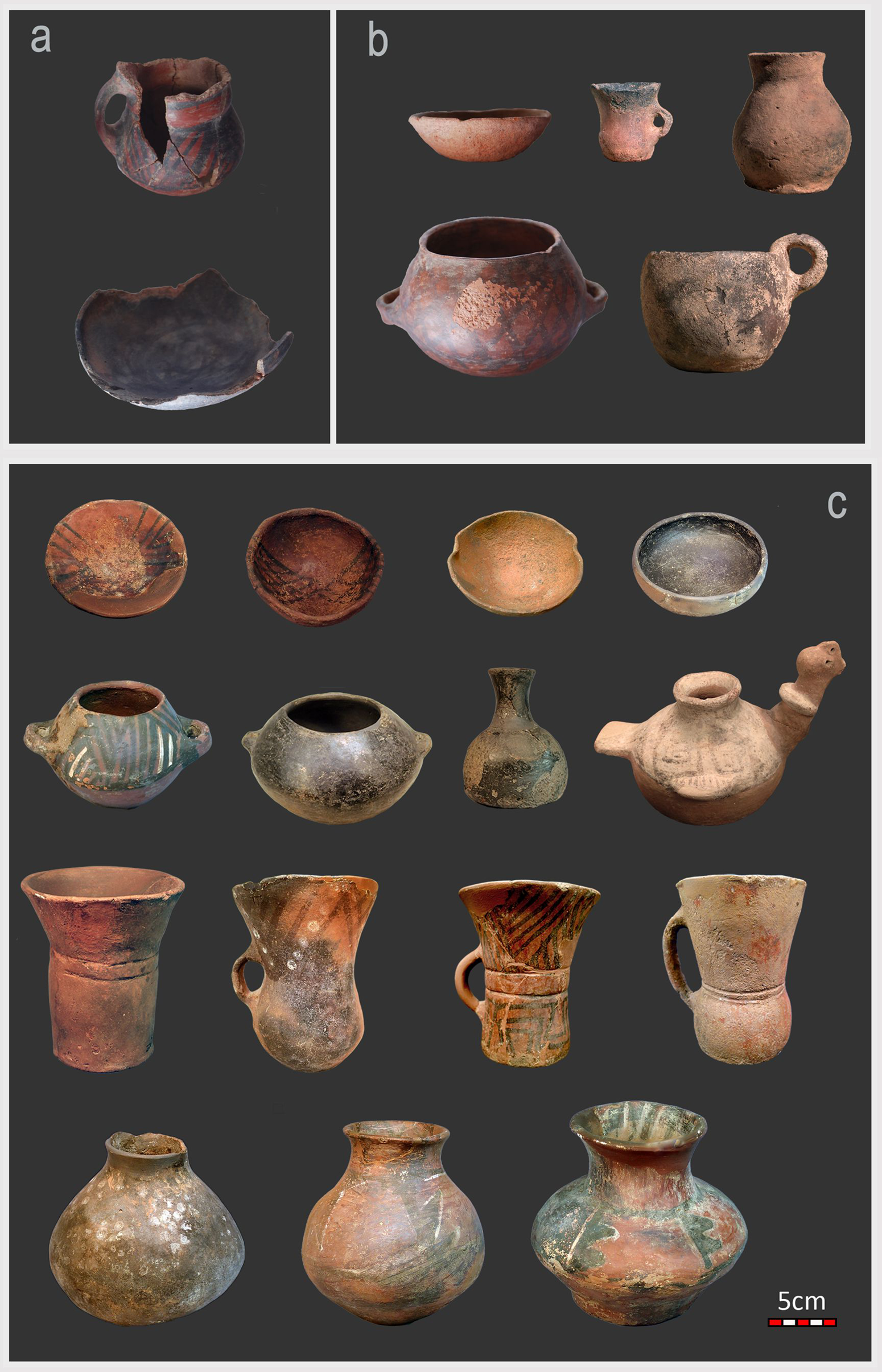

Análisis de materiales

Comenzando por la cerámica fragmentada, predominan las superficies alisadas en todos los contextos, salvo las sepulturas. Los tiestos pintados representan 26,5% del material (N = 816). Puesto que sólo esta fracción podría pertenecer a algunos de los estilos definidos para la Quebrada, resulta significativo que todos los fragmentos en que pudieron reconocerse motivos o atributos morfológicos diagnósticos (N = 62), correspondan a piezas IAP (Figuras 5c-5q). Estos se encuentran presentes en todos los sectores excavados y en la mayoría de las unidades estratigráficas identificadas (Tabla Suplementaria 1). Corresponden a vasijas chicas (vasos, escudillas y pequeños contenedores), salvo los cántaros de mayor tamaño con diseños Alfarcito Polícromo (Figuras 5n-5q; cf. Debenedetti Reference Debenedetti1910:Figura 153). Otro grupo frecuente es el interior negro pulido, cuya asociación con IAP ha sido notada reiteradamente (Debenedetti Reference Debenedetti1910; Nielsen Reference Nielsen1997; Otero y Rivolta Reference Otero and Clara Rivolta2015). Entre las piezas encontradas en sepulturas (Figuras 4a y 4b), hay cuatro de estilo Isla, una interior negro pulido y dos alisadas. Estas últimas y el vaso en miniatura no poseen rastros de uso, a diferencia de las restantes que muestran desgastes y roturas.

La cerámica obtenida por Schuel muestra un panorama similar (Figura 4c y Tabla Suplementaria 3). De las 45 vasijas conservadas en el NMAI, 21 son Isla, dos Alfarcito, cuatro negras pulidas y dos Yavi/Chicha. También hay piezas alisadas de formas que continuaron en vigencia durante el período siguiente (PDR-II), como los vasos hilanderos y los jarros para calentar. Merecen atención especial dos piezas de indudable filiación inca —una escudilla con asa lateral y un plato tricolor— que probablemente procedan de una inhumación intrusiva más tardía. Algo similar ocurrió en La Isla, donde Debenedetti (Reference Debenedetti1910:36, 225) describe una tumba que contenía, entre otros objetos, un tumi incaico.

Entre los materiales líticos se reconocen dos conjuntos diferentes por su funcionalidad y por el origen de la materia prima utilizada (Tabla Suplementaria 2). Las rocas alóctonas —sílices, obsidiana— sólo se emplearon en la confección de las 11 puntas de proyectil recuperadas. Salvo un ejemplar de limbo triangular y base escotada —encontrado en el contexto de abandono del recinto 3— son pedunculadas, la forma más comúnmente asociada a la alfarería IAP. La escasez de desechos indica que la reducción primaria de materias primas alóctonas no era frecuente en el sitio. Las cuarcitas y esquistos locales, en cambio, se emplearon para confeccionar muescas y cuchillos, principalmente, y en menor proporción raspadores. La frecuencia de núcleos y lascas de distintos tamaños, a menudo con restos de corteza, muestran que estas materias primas fueron habitualmente reducidas en el lugar.

En nuestras excavaciones recuperamos varios artefactos de hueso, incluyendo un punzón, un retocador y varios tubos de distintas dimensiones. De especial interés son cuatro tubos confeccionados con diáfisis de huesos de aves que se encontraban asociados al primer adulto inhumado en el rasgo 9 (véase Nielsen Reference Nielsen2018:Figura 18). Dos de ellos todavía conservan pequeños tapones con orificio en su extremo y uno contenía varias plumas de flamenco, probablemente empleadas para su limpieza. Estudios recientes han demostrado que estos instrumentos fueron usados como jeringas de enema para administrar substancias psicoactivas (Berenguer y Acevedo Reference Berenguer and Acevedo2015; Horta et al. Reference Horta, Echeverría, Lema, Quirgas and Vidal2019).

La costumbre de inhumar en fosas sin revestimiento no favoreció la conservación de materiales perecederos en los sitios de esta época. Aun así, en las sepulturas del recinto 3 se recuperaron restos de dos tabletas de inhalar, tubos, un estuche y algunos astiles, entre otros artefactos de madera no identificados, además de vestigios de calabaza, cordeles, cestería y tejidos (Tabla 2). Las tabletas poseen apéndices con tallas volumétricas de carácter zoomorfo, asignables al estilo que Horta y colaboradores (Reference Horta, Hidalgo and Figueroa2016) denominan “atacameño”, aunque se lo encuentra también en distintas regiones del Noroeste argentino (Nielsen Reference Nielsen2018:94, Figura 17). Un fragmento de tubo también posee una talla zoomorfa y otro contiene todavía espinas de cardón para su limpieza.

En la colección Schuel del NMAI, hay por lo menos cuatro tabletas con apéndices tallados volumétricamente con motivos zoomorfos diversos y seis con apéndices planos. Dos de estos últimos fueron decorados, uno con el motivo de la “mujer heráldica” inciso y otro con un felino tallado con incrustaciones de rocas blancas y verdes que asemejan las motas de su piel. El inventario que guardaba Schuel (Nielsen y Acevedo Reference Nielsen and Acevedo2020) confirma que estas 10 tabletas, registradas en el NMAI como procedentes de “Calilegua”, provienen de Muyuna y fueron encontradas en tres sepulturas diferentes. También revela que la tableta con un felino en su apéndice plano se encontraba junto a un tubo decorado con una talla similar (Figura 6). Otros objetos de madera recuperados por Schuel incluyen una manopla con cuatro quirquinchos tallados en su dorso, un gancho de atalaje y tres instrumentos de labranza.

Figura 6. Implementos para inhalar alucinógenos, obtenidos por Schuel (colección NMAI). (Color en la versión electrónica)

El único objeto metálico recuperado en nuestras excavaciones fue una lámina de oro ovalada con dos orificios, recuperada en un depósito de desechos secundarios (sondeo 3). En el inventario de Schuel, sin embargo, figuran cuatro cascabeles, dos aros, dos “plaquitas” y tres anillos de ese metal. Uno de estos últimos posee, soldado sobre el anillo propiamente dicho, un disco bimetálico que combina fondo dorado (83,0% oro y 15,7% plata) con una cruz plateada (26,4% oro y 72,0% plata; Nielsen y Acevedo Reference Nielsen and Acevedo2020). Es la segunda pieza bimetálica de esta época conocida para la Quebrada (Tarragó et al. Reference Tarragó, González, Ávalos and Lamamí2010:58). También encontró cuatro campanillas de bronce con pliegues, como las encontradas en La Isla y utilizadas en la Quebrada hasta el final de la era prehispánica. En nuestros trabajos recuperamos mineral de cobre en varios contextos y, en superficie, dos fragmentos de lingoteras que dan cuenta de la participación de los habitantes del sitio en labores metalúrgicas.

La depositación de granos de maíz durante el rito de abandono del recinto 3 y su inclusión en las sepulturas dan testimonio de la importancia de esta planta para los habitantes de Muyuna. También se registró una elevada frecuencia de polen de esta especie en 10 muestras de sedimento obtenidas del perfil del sondeo 3 y del recinto 2. Es probable que gran parte de los terrenos irrigables al pie del sitio fueran destinados a su cultivo.

El análisis zooarqueológico reveló que 42% de los restos identificados (NISP = 1.130) corresponde a camélidos, proporción que asciende a 97% si se considera que los restos de artiodáctilos indiferenciados deben corresponder también a camélidos, ya que no se registraron huesos de cérvido (Mercolli et al. Reference Mercolli, Olivera and Nielsen2014). Otros taxones representados son Euphractus sp. (21 placas), Felidae (N = 1) y aves (N = 3), además de roedores pequeños (N = 8), probablemente intrusivos. Se pudo establecer la presencia de camélidos pequeños (vicuña) y grandes (llama), con tres ejemplares de tamaño intermedio que podrían ser guanacos o llamas. Los perfiles etarios indican una explotación mixta de los rebaños, que balanceó el aprovechamiento de carne con la producción de fibra y el transporte. Evidencias adicionales de la importancia de los rebaños son la ofrenda de falanges de llama en el rasgo 10 del recinto 3 y la probable presencia de corrales en el sector oriental del sitio.

Cronología del componente IAP

Lo primero a considerar es si sigue siendo válido tomar a la cerámica IAP como diagnóstica de un período del pasado humahuaqueño y, en caso afirmativo, definirlo en términos cronológicos absolutos. Esto es fundamental para ubicar temporalmente conjuntos que no cuentan con fechas (e.g., colecciones descontextualizadas, conjuntos superficiales) y relacionar contextos datados, pero sin materiales diagnósticos. Sólo combinando ambas aproximaciones —materiales diagnósticos y fechados absolutos— es posible relacionar contextos en cantidad y diversidad suficiente como para caracterizar el componente arqueológico regional de la época y establecer con qué momentos de otras secuencias regionales debemos compararlos al momento de discutir sus relaciones sur andinas.

Indudablemente, es necesario reajustar la definición que hicieron Bennett y colaboradores (Reference Bennett, Bleiler and Sommer1948) de los estilos Alfarcito e Isla a la luz de la información acumulada en las últimas décadas. Como esto excede las posibilidades de este trabajo, nos limitaremos a tomar como referencia los hallazgos de Muyuna —que coinciden con los registrados en otros conjuntos o depósitos bien contextualizados y datados (Tabla 1)— como representativos de un “grupo IAP” (Figuras 4 y 5, y Texto Suplementario 2). Hecha esta salvedad, sigue siendo válido considerar al grupo IAP como temporalmente diagnóstico porque hay varios sitios donde estos materiales se encuentran prácticamente aislados, como ocurre en Muyuna, pero también en Calete 20, donde es la única cerámica decorada reconocible —sin contar el material Yavi/Chicha— entre más de 3.000 fragmentos recuperados en un basural estratificado (Nielsen Reference Nielsen1997). En otros casos, se presentan aislados en depósitos discretos de sitios multi-componentes, lo que permite verificar su posición en las secuencias respecto a grupos más tempranos y tardíos. Así, sucede estratigráficamente al grupo Alfarcito Antiguo (AA) en El Alfarcito (Madrazo Reference Madrazo1969:57) y Santa Ana de Abralaite —sitio ubicado inmediatamente al oeste de la Quebrada (Zaburlín Reference Zaburlín2009)— mientras que precede al grupo Humahuaca (HUM) en tres sondeos datados del sector central de Los Amarillos (Nielsen Reference Nielsen1997).

La Tabla 1 muestra las fechas radiocarbónicas actualmente disponibles para el grupo IAP, salvo la primera que no posee cerámica diagnóstica asociada. La Figura 7 las grafica por orden de antigüedad, mostrando sus rangos calibrados (SHCal 13; Hogg et al. Reference Hogg, Quan, Blackwell, Niu, Buck, Guilderson, Heaton, Palmer, Reimer, Turney and Zimmerman2013). Para acotar estadísticamente el rango cronológico que representan, sin embargo, es preciso aplicar un enfoque bayesiano (Bronk Ramsey Reference Bronk Ramsey2009), que considere también las dataciones de los grupos cerámicos anteriores y posteriores de la secuencia, ya que sus rangos de indeterminación se superponen con IAP. En 2005 realizamos un primer análisis de este tipo con todas las fechas conocidas para los cuatro grupos cerámicos temporalmente diagnósticos del último milenio de la era prehispánica en la Quebrada (AA, IAP, HUM e inca), cuyo resultado indicó que IAP se desarrollaría entre cal 910-1130 dC y cal 1220-1285 dC (p = 0,95; Nielsen Reference Nielsen, Williams, Ventura, Callegari and Yacobaccio2007). Desde entonces se publicaron 30 nuevas dataciones para AA, IAP y HUM, y algunas de las anteriormente utilizadas fueron puestas en duda, lo que justifica rehacer el análisis.Footnote 1

Figura 7. Dataciones calibradas (2σ) de Muyuna y otros contextos asociados al grupo IAP.

En esta oportunidad se consideraron las 78 fechas firmemente asociadas con AA (N = 11), IAP (N = 23) o HUM (N = 44; Tabla Suplementaria 4). No se incluyeron las fechas del Pucará de Tilcara realizadas a comienzos de la década de 1990 en LATYR (códigos entre LP-247 y LP-546), ya que arrojaron edades sistemáticamente más antiguas que las obtenidas recientemente para los mismos contextos en distintos laboratorios (Otero Reference Otero2013:186), una distorsión que ha sido notada también para dataciones de otras regiones realizadas en LATYR por la misma época (Gordillo Reference Gordillo, Williams, Ventura, Callegari and Yacobaccio2007:225). El modelo utilizado contempló tres fases contiguas, sin superposiciones, según lo indica la evidencia arqueológica hasta aquí reseñada.

El resultado sitúa al grupo IAP entre cal 1007-1131 dC y cal 1300-1370 dC (p = 0,95), aunque el índice de adecuación del modelo es bajo (33,9). El principal outlier es LP-142 (Pueblo Viejo de La Cueva), que se superpone enteramente con las dataciones de contextos con alfarería AA, exclusivamente. Esta es, hasta hoy, la única fecha que avala postular una cronología anterior a 1000 dC para el fenómeno Isla. Teniendo en cuenta los problemas ya mencionados con otras muestras analizadas por entonces en LATYR, es razonable pensar que se trata de un sesgo de laboratorio. Desechándola, el comienzo de IAP se desplaza a cal 1038-1147 dC (mediana cal 1098 dC, p = 0,95) y el ajuste mejora significativamente (56,2), aunque no alcanza el mínimo recomendado (60,0). La principal tensión del modelo se encuentra entonces en el final de la fase, entre las fechas de El Manzano (IAP) y las dos más antiguas para alfarería HUM, i.e., 860 ± 60 aP de Volcán (LP-801) y 835 ± 40 aP de Quebrada del Cementerio (A-9605). Si se retiran estas cuatro dataciones —que el software identifica como outliers— la adecuación del modelo asciende a 142,8 y el final de IAP se ubicaría en cal 1276-1348 dC (mediana cal 1311 dC, p = 0,95).Footnote 2

Provisoriamente, entonces, la alfarería IAP puede considerarse indicativa de un segmento temporal comprendido entre fines del siglo once y comienzos del catorce, aproximadamente (el PDR-I). Las fechas TL de Muyuna (Tabla 1), aunque no pueden compararse directamente con las radiocarbónicas, son consistentes con esta conclusión. Definir con mayor precisión el rango cronológico de IAP permite, a su vez, relacionar los contextos dotados de material diagnóstico con otros que carecen de ellos (por limitaciones de muestreo o por funcionalidad), pero que cuentan con dataciones contemporáneas, permitiendo así apreciar la variabilidad del registro arqueológico de la época (véase Nielsen Reference Nielsen, Berberián and Nielsen2001:190-197). Como ha ocurrido al replantear la posición cronológica de otros estilos cerámicos otrora considerados indicadores de influencia Tiwanaku, como Cabuza en Arica (Korpisaari et al. Reference Korpisaari, Oinonen and Chacama2014), estos resultados obligan a explorar alternativas al modelo centro-periferia que subyace al concepto de período Medio para pensar los procesos de cambio social asociados a IAP.

Humahuaca y sus relaciones sur andinas a comienzos del segundo milenio

Las investigaciones en Muyuna y otros contextos Isla ratifican la importancia que tuvo el tráfico interregional para las comunidades de la Quebrada a principios del segundo milenio. Entre los principales bienes alóctonos cabe destacar la parafernalia alucinógena, metales preciosos, materias primas líticas, cerámica, cuentas y aves tropicales (Belotti Reference Belotti2012). La relevancia simbólica de algunos de ellos justifica también la idea de que los vínculos interregionales apuntalaron el poder político a nivel local. En ninguno de estos contextos, sin embargo, se encontró elemento alguno que pueda ser relacionado claramente con Tiwanaku. Esto es consistente con los datos cronológicos recién discutidos, que sitúan el fenómeno Isla con posterioridad al colapso de la metrópoli altiplánica. Si Tiwanaku tuvo alguna presencia en Humahuaca, habrá que establecerlo profundizando la investigación del componente Alfarcito Antiguo, cuya cronología aproximada es 500-1000/1100 dC (Berenguer et al. Reference Berenguer, Deza, Román and Llagostera1986:31; Nielsen Reference Nielsen, Williams, Ventura, Callegari and Yacobaccio2007; Zaburlín Reference Zaburlín2009). Lamentablemente, se conocen muy pocos contextos de esta época.

Antes de avanzar, conviene considerar brevemente las evidencias que continúan alimentando la idea de que Tiwanaku influyó en los procesos sociales de la Quebrada. Se trata casi exclusivamente de objetos de metales preciosos (principalmente oro), más frecuentes aquí que en ninguna otra parte del Noroeste argentino, que pertenecen a dos grupos con implicancias diferentes. El primero es el único que puede relacionarse específicamente con Tiwanaku por afinidades estilísticas; comprende ocho keros de oro encontrados uno en Volcán, uno en Hornillos, dos en la localidad puneña de Doncellas y cuatro en Pueblo Viejo de La Cueva (colección Linares; Tarragó Reference Tarragó, Isbell, Uribe, Tiballi and Zegarra2018). Ninguno posee asociaciones que permitan ubicar cronológicamente sus contextos de depositación. Estas pequeñas piezas pudieron arribar mediante tráfico encadenado, sin intervención del estado y sin mediar clientelismo ni otras formas de subordinación. Más aún, en los 800–900 km que separan Humahuaca del Titicaca, debieron transitar por territorios densamente poblados y fragmentados en unidades políticas diversas y de considerable escala,Footnote 3 una red donde experimentarían innumerables transformaciones en su valor y sentido emblemático. Testimonios del tráfico con esas regiones interpuestas son las piezas Yura/Huruquilla que ocasionalmente se encuentran también en contextos Isla (Debenedetti Reference Debenedetti1910:220). Más aún, algunos keros pudieron continuar circulando en las redes sur andinas como reliquias tras el colapso de la metrópoli, por lo que podrían encontrarse eventualmente en contextos más tardíos (e.g., Hornillos). Retomando la analogía entre el tráfico sur andino y el kula propuesta por Berenguer y otros (Reference Berenguer, Castro and Silva1980), cabe pensar que el valor de algunos emblemas, en tanto posesiones inalienables (Weiner Reference Weiner1992), radicaba en la memoria acumulada de sus anteriores poseedores, aumentando así en el proceso mismo de circulación e intercambio (Munn Reference Munn1986). Consistente con esta compleja biografía, la mayoría de los keros de oro presentan rastros de un intenso y prolongado uso (Tarragó Reference Tarragó, Isbell, Uribe, Tiballi and Zegarra2018).

Las piezas de oro del segundo grupo, en cambio, no muestran referencias específicas a Tiwanaku. Son más numerosas, se encuentran en la mayoría de los sitios del componente IAP donde se han excavado tumbas y parecen ser frecuentes también en regiones vecinas, desde la Puna (Becerra et al. Reference Becerra, Angiorama and Plaza2018) hasta los valles orientales (Ventura Reference Ventura1985). Se trata mayoritariamente de elementos para ser vestidos, vinchas, pectorales en U (“bucranios”), placas y campanillas para adherir a los atuendos, brazaletes, anillos, colgantes y máscaras funerarias (Figura 8) que probablemente se desplegaban en celebraciones públicas, donde su color, brillo, sonido y otras cualidades (e.g., su procedencia), realzaban la persona del líder y legitimaban su autoridad (Tarragó et al. Reference Tarragó, González, Ávalos and Lamamí2010). Aunque emblemas similares (bucranios, láminas con forma de ave o camélido de una o dos cabezas) se han encontrado en Tiwanaku o Cochabamba, recuérdese que los mismos íconos están firmemente anclados en el paisaje local, como indica su presencia en el arte rupestre de la Puna y el desierto de Atacama (Berenguer Reference Berenguer2004). En Cangrejillos, por ejemplo, una localidad inmediatamente al norte de la Quebrada (Figura 1), se grabaron los mismos íconos emblemáticos cientos de veces en afloramientos rocosos aparentemente alejados de asentamientos locales (Cruz y Martínez Reference Cruz and Martínez2014). Como señalan los autores, el lugar se interpone entre regiones con estilos de arte rupestre y repertorios materiales claramente diferenciados, Humahuaca, el Río Grande de San Juan (región Chicha) y la Puna de Miraflores-Guayatayoc, lo que sugiere vinculaciones con la territorialidad y el tráfico interregional (Cruz y Martínez Reference Cruz and Martínez2014:61).

Figura 8. Piezas de oro procedentes de Huacalera (colección André, Museo Arqueológico “Eduardo Casanova”, Tilcara). (a) Piezas para revestir un tubo de inhalar alucinógenos. (Color en la versión electrónica)

La relevancia de ambos tipos de insignias para los procesos de diferenciación ocurridos en el sur andino entre fines del primer milenio y comienzos del segundo es indudable, pero su eficacia social debería interpretarse en función de la propia dinámica reticular (sensu Llagostera Reference Llagostera, Albó, Arratia, Hidalgo, Núñez, Llagostera, Remy and Revesz1996) circumpuneña —de las interacciones entre regiones y del modo en que apuntalaban las autoridades políticas emergentes en distintos lugares— antes que como expresiones ultraperiféricas de estrategias orquestadas por un remoto centro civilizador. El consumo de plantas psicoactivas, los restos de aves tropicales y ciertas maderas señalan a las tierras bajas del piedemonte oriental como origen de muchos de los objetos en circulación por esta época. Los ambientes boscosos de donde proceden se encuentran sólo dos jornadas al este de la Quebrada, pero la falta de información arqueológica sobre esa zona impide avanzar interpretaciones sobre la naturaleza de las relaciones allí establecidas. Los vínculos con la Puna, en cambio, están testimoniados por los hallazgos de cerámica IAP en distintos sitios y por la presencia en esa región de tabletas de inhalar con apéndices zoomorfos (Montenegro y Ruiz Reference Montenegro and Ruiz2007; Torres Reference Torres1987:Plate 153), aunque resulta difícil profundizar el análisis ya que el PDR-I no ha sido aún definido claramente en esa región (Albeck y Zaburlín Reference Albeck and Zaburlín2008).

Las interacciones con San Pedro de Atacama son las que han recibido mayor atención en la literatura. A los ya mencionadas vasos Isla allí encontrados, cabe agregar las semejanzas formales que existen entre las escudillas interior negro pulido asociadas al grupo IAP y la cerámica Dupont que alcanza su mayor popularidad en Atacama por esta época (Uribe Reference Uribe2002:56). Los principales elementos en común entre ambas regiones, sin embargo, son los empleados para consumo de substancias psicoactivas, incluyendo las jeringas de enema (Horta et al. Reference Horta, Echeverría, Lema, Quirgas and Vidal2019) y tabletas con apéndice zoomorfo y plano (Nielsen Reference Nielsen2018), correspondientes a la fase Yaye de los oasis. Esto pone de relieve la importancia que tenía la circulación y consumo de alucinógenos en las relaciones que mantenían la Quebrada y Atacama durante este período.

El Río Grande de San Juan (RGSJ), sin embargo, era indudablemente la principal región con la que interactuaban las comunidades de Humahuaca del PDR-I. Prueba de ello es la alfarería Yavi/Chicha que ha sido encontrada, no sólo en Muyuna, sino en todos los sitios Isla que han sido investigados, a veces en cantidades substanciales. Lamentablemente, la información arqueológica sobre esa región es tan escasa que resulta difícil evaluar otros indicadores. Sólo se conocen dos hallazgos vinculados al uso de alucinógenos, a saber, tres tubos-enemas obtenidos cerca de Santa Catalina (Lehmann-Nitsche Reference Lehmann-Nitsche1904) y un equipo de inhalar encontrado en Río Matanzas, que incluía una tableta con talla felina similar a las de Muyuna (Montenegro y Ruiz Reference Montenegro and Ruiz2007). Más importante aún, el RGSJ podría ser también el lugar de origen de los emblemas metálicos del segundo grupo mencionado o de la materia prima con que se elaboraron. Los análisis realizados sobre algunas de estas piezas indican que fueron confeccionados con pepitas de oro aluvial (Tarragó et al. Reference Tarragó, González, Ávalos and Lamamí2010:59), material que abunda en el RGSJ, por ello también conocido como río San Juan del Oro. Bajo esta hipótesis, la ubicación del emblemático arte rupestre de Cangrejillos, en el área de tránsito entre el RGSJ y la Quebrada, cobra singular relevancia.

Algunos resultados de un proyecto realizado recientemente en el sector alto de la cuenca del RGSJ (Nielsen et al. Reference Nielsen, Angiorama, Maryañski, Avila and López2015) son sugerentes en este sentido. Durante esas investigaciones se encontraron dos inhumaciones en fosas sin revestimientos; curiosamente, ambas incluían piezas de oro. La encontrada en Bilcapara, contenía tres vasijas Yavi/Chicha, cuentas de concha y un colgante discoidal de oro acompañando a una mujer adulta cuyos restos se dataron en 636 ± 40 aP (AA-85017, cal 1299-1415 dC, p = 0,95). La de San Lorenzo 17 contenía un hombre adulto con tres vasijas Yavi-Chicha, un collar de 2.200 cuentas de concha y una vincha de oro de 51 × 4 cm y fue datada en 805 ± 36 aP (AA-101620, cal 1210-1296 dC, p = 0,95). Por cierto, dos hallazgos no comprueban nada, pero sugieren que el oro podría ser relativamente común entre aquellos grupos. Si las insignias metálicas eran tan relevantes como se piensa en los procesos de diferenciación social de la época, sería importante profundizar el estudio de las relaciones que mantenían los grupos Isla con las populosas comunidades del San Juan del Oro.

El tráfico caravanero fue indudablemente responsable de la circulación de muchos bienes en el ámbito sur andino por esta época (Núñez y Dillehay Reference Núñez and Dillehay1979). Testimonio de la inserción de la Quebrada en esta red es la alfarería IAP registrada en campamentos o jaranas, tanto al oriente de la Quebrada (Wayra Jara) como en rutas que comunicaban los Oasis de Atacama con el RGSJ y Lípez (Wirasoka, Figura 1). Más aún, si se considera la relativa homogeneidad que muestran a nivel circumpuneño los implementos utilizados en el manejo de caravanas (ganchos de atalaje, cencerros), la ritualidad asociada a los viajes (Nielsen Reference Nielsen, Hirth and Pillsbury2013; Pimentel Reference Pimentel2009) y los temas del arte rupestre ganadero (Aschero Reference Aschero, Podestá and Hoyos2000), cabe concluir que los pastores formaban un verdadero colectivo supra-regional, una comunidad o constelación de prácticas (Roddick y Stahl Reference Roddick and Stahl2016; Wenger Reference Wenger1998), con sus propios intereses, conocimientos y lugares de encuentro (rutas, campamentos, áreas de descanso, santuarios), capaz de gravitar significativamente en los escenarios políticos locales. De hecho, la tumba de mayor riqueza descubierta en La Isla por Debenedetti (Reference Debenedetti1910; El Morro n° 11) contenía un adulto con 25 piezas de oro que marcaban su alto rango, pero también una serie de artículos que denotaban su vinculación al pastoreo y al tráfico de larga distancia (Yacobaccio Reference Yacobaccio2012), como dos illas de terracota y dos llamas recortadas en láminas de oro, además de varios objetos foráneos (e.g., cerámica Yavi/Chicha, un guacamayo).

Los pastores-caravaneros, sin embargo, pudieron no ser el único colectivo de estas características. La uniformidad que revela la parafernalia para consumo de substancias psicoactivas desde Humahuaca hasta la costa del océano Pacífico sugiere que quienes participaban de estas prácticas en diferentes regiones también se relacionaban entre sí y tal vez compartían un sentido de comunidad. Avalan esta idea ciertos conjuntos funerarios que parecen destacar esta actividad como un aspecto central de la identidad de las personas, como ocurre con los encontrados en el recinto 3 de Muyuna. Algunos individuos pudieron alcanzar posiciones de liderazgo a partir de las alianzas interregionales y el prestigio acumulado en el marco de esta comunidad de prácticas, específicamente. Podría ser el caso de los sepultados en la Necrópolis A n° 21 de La Isla (Debenedetti Reference Debenedetti1910:41), que además de ocho placas de oro y otros bienes alóctonos (i.e., cuentas de malaquita, mineral de cobre, dos caracoles terrestres, obsidiana), contaban con varios elementos relacionados al consumo de alucinógenos, como tres espátulas, un tubo-enema y fragmentos de yeso y pintura roja, substancias que suelen aparecen adheridas a estos implementos (Berenguer y Acevedo Reference Berenguer and Acevedo2015). Otro ejemplo es el conjunto de objetos de oro encontrado en Huacalera, que incluye tres piezas (Figura 8a) que, a juzgar por su forma, recubrían un tubo inhalador, incluyendo la porción de forma hiperboloide que caracteriza esos implementos (e.g., Figura 6).

Las discusiones sobre la complejidad del llamado período Medio sur andino han tendido a enfatizar la dimensión vertical o jerárquica de los procesos de diferenciación social visibles en diferentes regiones. Si los emblemas metálicos distinguían a la autoridad y sus fundamentos, estos indicios permiten pensar que los individuos podían acceder a ella a partir del poder acumulado en el marco de distintas comunidades de práctica de alcance supra-regional. Estas, a su vez, podrían operar de modo transversal a las comunidades locales o regionales, plasmadas en estilos cerámicos y arquitectónicos distintivos (e.g., IAP, Yavi/Chicha, Loa/San Pedro) y reproducidas mediante la vecindad, el trabajo conjunto y el comensalismo. Como hipótesis, entonces, cabe pensar un escenario heterárquico (Crumley Reference Crumley1995) más complejo aún, caracterizado por comunidades políticas con distintos valores, proyectos y principios de jerarquización, que gravitarían de modo relativamente autónomo sobre las mismas poblaciones y territorios (Ferguson y Mansbach Reference Ferguson and Mansbach1996), generando múltiples tensiones y negociaciones que limitarían la acumulación de poder en individuos, grupos y localidades particulares.

Conclusiones

Las investigaciones en Muyuna presentadas en la primera parte de este artículo son las primeras que han podido relacionar directamente contextos funerarios y domésticos atribuibles al “fenómeno Isla”, datarlos atendiendo a sus procesos de formación y combinar distintas aproximaciones en el análisis de las evidencias recuperadas. Los resultados ratifican caracterizaciones previas del componente arqueológico IAP, además de sumar otros elementos y prácticas (e.g., tubos-enemas, tabletas de apéndice plano o volumétrico zoomorfo, inhumación de neonatos en ritos de abandono).

Muyuna también ofrece información novedosa sobre la discutida antigüedad del fenómeno Isla. Para establecer su cronología absoluta se utilizó un modelo estadístico bayesiano, tomando en consideración todas las dataciones relevantes conocidas, no sólo las asociadas a cerámica IAP, sino también las correspondientes a los grupos alfareros que, de acuerdo con la evidencia arqueológica acumulada, son inmediatamente anteriores (AA) y posteriores (HUM). Los resultados indican que el componente IAP se desarrolló entre fines del siglo once y comienzos del siglo catorce dC.

La frecuencia de bienes alóctonos en los contextos asociados a esta alfarería y la vinculación de algunos de ellos con prácticas políticamente relevantes (e.g., parafernalia alucinógena, insignias de autoridad), no dejan dudas sobre la importancia que tuvo el tráfico interregional en los procesos de diferenciación social manifiestos en este componente arqueológico. Su cronología, sin embargo, obliga a revisar la centralidad que se le ha otorgado a Tiwanaku en la “sociedad Isla”, y pone en primer plano las relaciones que mantenía la población de Humahuaca con grupos más próximos del ámbito circumpuneño, incluyendo los del piedemonte oriental. El principal obstáculo para entender esta trama de relaciones es la escasez de información arqueológica sobre varias de esas regiones. A pesar de esta limitación, cobra la mayor importancia el RGSJ, probable lugar de origen de la alfarería foránea más frecuente en la Quebrada (Yavi/Chicha) y, posiblemente, de los metales preciosos empleados en los emblemas que distinguían a sus autoridades. Considerando la magnitud demográfica que alcanzaron las comunidades chichas de esa cuenca en el siglo dieciséis y su enorme influencia política, tanto entre los incas como en la sociedad colonial (Espinoza Soriano Reference Espinoza Soriano1986; Lorandi Reference Lorandi1983), es razonable pensar que sus antepasados también tuvieron un papel destacado en el escenario social sur andino de comienzos del segundo milenio.

Más allá del peso relativo que hayan tenido distintas comunidades regionales, hay razones para pensar que la heterogeneidad social que se insinúa en la Quebrada y en otras regiones (e.g., San Pedro de Atacama; Llagostera Reference Llagostera, Albó, Arratia, Hidalgo, Núñez, Llagostera, Remy and Revesz1996; Salazar et al. Reference Salazar, Niemeyer, Horta, Figueroa and Manríquez2014), también se traducía en formas de acción colectiva a escala supra-regional, movilizadas en el marco de distintos oficios y en función de proyectos diversos. Las negociaciones entre estos colectivos supra-regionales, las comunidades locales y otros colectivos que puedan definirse (e.g., mineros, grupos étnicos) dotarían al espacio social circumpuneño de una dinámica marcadamente heterárquica. Investigar esta dimensión horizontal y su relación con el desarrollo de jerarquías y desigualdades de distinto tipo será crucial para entender, en toda su complejidad, la organización del tráfico y su gravitación sobre los procesos de diferenciación social en los Andes del sur.

Agradecimientos

Las investigaciones en Muyuna fueron financiados por la Universidad Nacional de Jujuy (Proyecto D.45.1 1994–1997). El estudio de las colecciones del NMAI fue posible gracias a una beca posdoctoral (2014-2015) otorgada por la Smithsonian Institution al primer autor, quien agradece especialmente al personal del CRC en Suitland por su asistencia. Los comentarios de tres revisores anónimos contribuyeron significativamente a mejorar el trabajo.

Declaración de disponibilidad

Quienes deseen obtener más información sobre las investigaciones aquí presentadas, sobre los contextos de las dataciones consideradas o sobre el análisis bayesiano, pueden obtenerla contactando al primer autor.

Material suplementario

Para acceder a los materiales suplementarios que acompañan este artículo, visitar https://doi.org/10.1017/laq.2021.44.

Figura Suplementaria 1. Perfil del sondeo 3.

Tabla Suplementaria 1. Cerámica recuperada en los distintos contextos.

Tabla Suplementaria 2. Material lítico recuperado en los distintos contextos.

Tabla Suplementaria 3. Piezas cerámicas de Muyuna en el NMAI.

Tabla Suplementaria 4. Fechas consideradas en el análisis bayesiano.

Texto Suplementario 1. Descripción de los contextos excavados.

Texto Suplementario 2. Caracterización del grupo IAP.