En gran parte de América la introducción de la ganadería de bóvidos en la época Colonial estuvo vinculada al abastecimiento de los centros mineros, el eje de la colonización del continente. Sin embargo, en la zona del Río de la Plata, sin centros mineros importantes, el ganado vacuno constituyó un recurso en sí mismo (Machado Reference Machado1971). En el caso del Uruguay republicano, la ganadería ha sido históricamente la principal actividad económica, conformándose en un elemento clave de la identidad nacional, situando al Uruguay como uno de los principales productores de carne vacuna a nivel global. De hecho, gran parte de la literatura y arte del comienzo de la época Republicana, durante la cual se delineó la identidad uruguaya hegemónica, estuvo asociada a la ganadería (Barrios Pintos Reference Barrios Pintos2013). Como parte de este proceso, Uruguay se imaginó como un país de hombres blancos y europeos, asociado a un modelo productivo importado basado en un imperialismo ecológico colonial (Crosby Reference Crosby1986; Verdesio Reference Verdesio, Rodríguez and Martínez2011).

La Banda Oriental sufrió una colonización mucho más tardía que las regiones colindantes. Sin embargo, el conocimiento que se tiene de las formas de manejo ganadero previo a la introducción del alambrado en 1852 es muy escaso. Algunos trabajos han investigado el manejo pecuario en la época colonial en términos históricos (Barrios Pintos Reference Barrios Pintos1967, Reference Barrios Pintos1973, Reference Barrios Pintos2013; Campal Reference Campal1962; Nahum Reference Nahum1968, Reference Nahum2016; Rodríguez Arrillaga Reference Rodríguez Arrillaga2015, entre otros), pero desde una perspectiva arqueológica los trabajos centrados en el estudio de estructuras ganaderas son muy escasos (López Mazz et al. Reference Mazz, María, Suárez, Dabezies and García2020). En la Banda Oriental el ganado vacuno se introdujo por diferentes vías: puntualmente desde Buenos Aires, capital de la gobernación del Río de la Plata, y de forma masiva y como consecuencia de la desbandada de los rebaños, desde las misiones jesuíticas del alto Río Uruguay. Ello generó un enorme desarrollo del ganado vacuno en todo este territorio, frontera entre los imperios castellano y portugués.

El presente trabajo aborda la investigación de unas estructuras de manejo ganadero elaborados con palmas en la región sureste del actual Uruguay (Figura 1). Los corrales de palmas de esta región fronteriza con Brasil son estructuras de forma circular y rectangular, vinculados a extensos bosques de palmas Butia odorata (Barb. Rodr. Noblick) que, solamente en Uruguay, ocupan unas 70.000 ha (Zaffaroni Reference Zaffaroni2004) y que también se extienden por el sur de Brasil. Estos bosques son considerados elementos claves de la identidad local. En el sur de Brasil el propio nombre de Santa Vitoria do Palmar hace referencia a ellos, mientras que en el departamento de Rocha (Uruguay) son una referencia del himno departamental e impregnan toda la iconografía local pública y privada (Dabezies Reference Dabezies2019).

Figura 1. Corrales de palmas B. odorata del palmar de Castillos, Rocha, Uruguay (imágenes de los autores). (Color en la versión electrónica)

Las principales investigaciones históricas sobre los corrales de palmas se refieren al lado brasileño (Oliveira Reference Oliveira, Geymonat and Rocha2009, Reference Oliveira2010; Oliveira y Teixeira Reference Oliveira, Teixeira, Geymonat and Rocha2006, Reference Oliveira, Teixeira and Rocha2009; Oliveira et al. Reference Oliveira, Geymonat and Rocha2009), siendo prácticamente inexistentes en el sector uruguayo. Esto ha llevado a varios pobladores locales a abordar su estudio (Geymonat y Rocha Reference Geymonat and Rocha2009). En este trabajo consideramos seriamente las interpretaciones que han surgido localmente, tomándolas como una fuente de información relevante. Partiendo de entrevistas exploratorias con actores locales, realizamos un análisis de las referencias históricas relativas a los corrales y llevamos a cabo un análisis arqueológico de todos los corrales del lado uruguayo. Como marco interpretativo partimos de la conformación de los paisajes arqueológicos (Criado Boado Reference Criado Boado1999, Reference Criado Boado, Kristiansen, Smejda and Turek2014), principalmente entre el siglo diecisiete y el momento actual. Desde esta perspectiva proponemos un giro espacial y étnico (Moraes Reference Moraes2005) que resitúe el rol de las comunidades indígenas y afrodescendientes en el proceso de construcción identitaria asociado a la vida colonial y ganadera (Verdesio Reference Verdesio, Achugar and Moraña2000).

Los corrales de palmas de la frontera entre Uruguay y Brasil

El origen y la funcionalidad de los cerramientos artificiales en la época Precolombina y su interfase Colonial en el Cono Sur americano han sido objeto de varias discusiones. En general, los trabajos han estado centrados en el estudio de los corrales de piedra (que, además de haber sido los más abundantes, son los que se han conservado mejor hasta hoy en día), aunque generalmente también se consideran otras estructuras de cerramiento. En el sur de Brasil los trabajos de Fraga da Silva (Reference Fraga da Silva2006, Reference Fraga da Silva2011) y Martins Farias (Reference Martins Farias2013) abordan el tema de los corrales (centrados en los corrales de piedra), en el marco de las troperías de ganado entre los actuales territorios del Uruguay, Brasil y Argentina durante el período Colonial. En el análisis de los diferentes caminos históricos del sur de Brasil, Fraga da Silva (Reference Fraga da Silva2006, Reference Fraga da Silva2011) analiza los corrales y otros sistemas de encierro utilizados durante los descansos de los troperos. Identifica cierres con madera, cierres con fosas, cierres con piedras y cierres aprovechando las rinconadas naturales dentro de montes y cursos de agua. El uso de los diferentes tipos de corrales habría sido variable dependiendo del tamaño. Los corrales pequeños habrían sido utilizados para el encierro de caballos y mulas, mientras que los corrales más grandes (generalmente realizados con piedras o en rinconadas naturales) habrían sido utilizados para colocar el ganado transportado para evitar que se escapara, para protegerlo de los depredadores y para evitar que se mezclara con el ganado de los propietarios de algunos de esos corrales. Para la región pampeana (actual territorio de la República Argentina), Jiménez y colaboradores (Reference Jiménez, Alioto and Villar2018:128-136) recogen un interesante contrapunto en torno a los cerramientos en piedra, destacando la complejidad del estudio de estas estructuras y la dificultad de adoptar definiciones taxativas con relación al origen de los corrales en piedra de las sierras de Tandilia.

Para el caso del Uruguay, Nahum (Reference Nahum1968) señala que los primeros cercados artificiales del Uruguay fueron creados por agricultores, más que nada destinados a la protección de las sementeras del ganado vacuno que vagaba en las chacras de Montevideo. También señala que los tres tipos de cercos que se utilizaban para estos fines eran las zanjas (que además servían como desaguaderos de los cultivos), el cerco seco o muerto formado por piedras, maderas o tapias y, por último, el cerco vivo, dentro del cual menciona los corrales de palmas. Según este autor, en las estancias los primeros cercos fueron realizados con plantas vivas o maderas y se utilizaron para proteger pequeñas quintas anexas a los cascos de estancia (es decir, la zona de residencia). Sin embargo, menciona que para el manejo de ganado vacuno se utilizaban rinconadas, o sea espacios entre cursos de agua. Este aspecto también es mencionado por Barrios Pintos (Reference Barrios Pintos2013) quien hace referencia a este tipo de estrategias para el manejo del ganado feral (vacuno y equino) de las misiones jesuíticas.

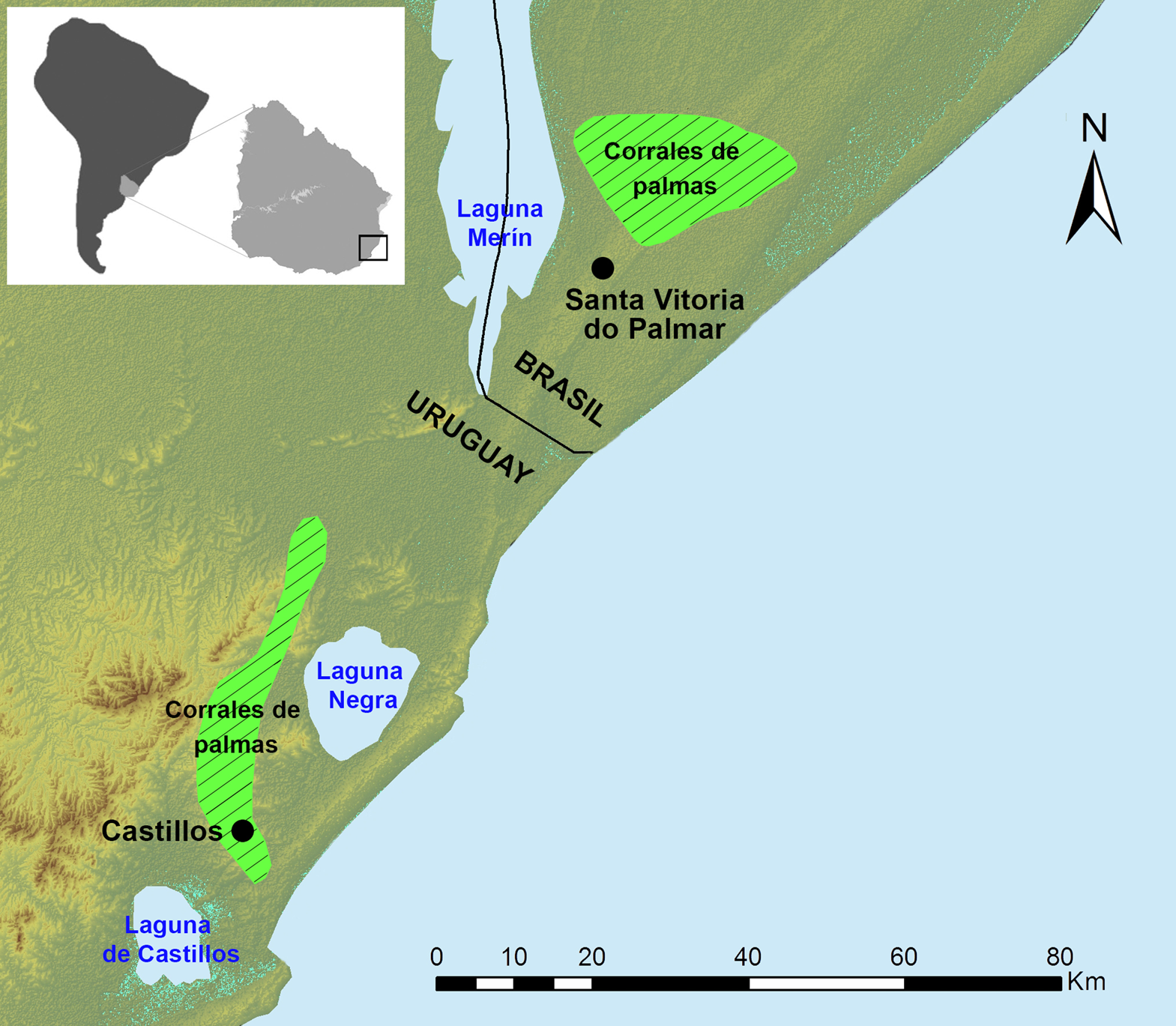

En el caso específico de este trabajo —es decir, los corrales de palmas del sureste del Uruguay— estos se extienden desde la ciudad de Castillos (Rocha, Uruguay) hasta Santa Vitoria do Palmar (Rio Grande do Sul, Brasil; Figura 2). A nivel ambiental se reparten por la macrocuenca de la Laguna Merín, ubicada en la zona fronteriza del actual territorio uruguayo-brasilero. La zona de estudio está dominada por tierras bajas con bañados y lagunas costeras interconectadas, encajonadas entre la costa atlántica hacia el sureste y un sistema de sierras hacia el noroeste. Entre los ecosistemas particulares de esta región se destacan los palmares de B. odorata (conocidos localmente como butiá), con densidades de hasta 600 palmas por hectárea (Zaffaroni Reference Zaffaroni2004).1 La vegetación autóctona de este sector se caracteriza por la ausencia de árboles de gran porte. Por tanto, previo a la introducción de grandes árboles, las palmas de B. odorata, con alturas de entre 9 y 12 m y troncos rectilíneos, fueron un tipo de materia prima muy valorada para diferentes usos constructivos.

Figura 2. Ubicación de las dos áreas donde se han documentado corrales de palmas (elaboración propia). (Color en la versión electrónica)

Los trabajos de Oliveira y Teixeira (Reference Oliveira and Teixeira2006, Reference Oliveira, Teixeira and Rocha2009) y Oliveira (Reference Oliveira, Geymonat and Rocha2009, Reference Oliveira2010), centrados en el lado brasilero, plantean que a lo largo de los siglos diecisiete y dieciocho habrían surgido diferentes tipos de cerramientos ganaderos tanto vegetales como mediante paramentos de piedra. Los mismos fueron construidos en el sector en el que, a partir del tratado de San Ildefonso (1777), se instalarían los Campos Neutrales, zona de amortiguación sin poblar entre el imperio español y el portugués. En este sector, los Campos Neutrales se desarrollaban desde Santa Vitoria do Palmar hasta la frontera actual entre el Uruguay y Brasil. En ese contexto estos autores proponen que los corrales fueron utilizados para el manejo del ganado vacuno en las primeras propiedades privadas, cuyo objetivo fue el de asentar población al territorio y así fijar los límites de las disputadas fronteras imperiales (Oliveira Reference Oliveira, Geymonat and Rocha2009, Reference Oliveira2010; Oliveira y Teixeira Reference Oliveira and Teixeira2006). No obstante, indican que entre los corrales vegetales los más antiguos serían los de palmas y que “esta construção de curral estaría diretamente associada ao indígena” (Oliveira Reference Oliveira2010:77) y en concreto a los grupos guenoa-minuanes.

Para el lado uruguayo Geymonat y Rocha (Reference Geymonat and Rocha2009) adhieren a las fechas de la propuesta brasilera. Sin embargo, hacen responsables de su construcción a los indígenas guaraníes de las Misiones Jesuitas del alto Río Uruguay, como parte de una estrategia de los padres misioneros para controlar el ganado local, conocido como las Vaquerías del Mar. El rol específico que pudieron haber cumplido los corrales no es claro ya que algunos testimonios señalan que eran utilizados para encerrar el ganado durante la noche y otros que eran para encerrar los caballos que utilizaban los troperos en el marco del movimiento ganadero transfronterizo. Sin embargo, ese mismo texto también recoge usos más recientes de estas estructuras que van en líneas diferentes. El padre del propietario de uno de los corrales indica que “hasta principios del siglo veinte lo utilizaban como chacra para plantar leguminosas” (Geymonat y Rocha Reference Geymonat and Rocha2009:207). Asimismo, en una de nuestras entrevistas exploratorias se señaló que algunos de los corrales habían sido utilizados para la plantación de maíz en su interior. Según otro testimonio, la construcción de los corrales habría estado relacionada con el poblamiento de la zona circundante a la actual ciudad de Castillos, y en concreto a lo largo del actual Camino del Indio (uno de los caminos históricos más importantes de la zona), como una forma de fijar la población al territorio. En cuanto a las técnicas constructivas, las palmas presentan una serie de marcas que han sido objeto de diferentes hipótesis. La gran mayoría presenta un estrechamiento en su tronco a una altura variable que oscila entre los 1,5 y los 2,0 m, mientras que sólo algunas de ellas tienen orificios u otro tipo de marcas. Oliveira y Teixeira (Reference Oliveira and Teixeira2006) proponen que el estrechamiento de las palmas y los orificios mencionados se deben a la utilización de cueros fijados con clavos para cerrar el espacio entre las palmas.

En síntesis, para los corrales de palmas del espacio fronterizo entre el Uruguay y Brasil existen diversas hipótesis sobre su origen y cronología, sobre el grupo étnico responsable de su construcción, así como sobre las técnicas constructivas y la funcionalidad. En este trabajo integramos críticamente toda la información disponible, considerando específicamente las hipótesis propuestas, y aportamos nuevos datos a base del análisis de diferentes tipos de fuentes.

Metodología

Luego de una primera aproximación al campo con la realización de entrevistas exploratorias con varios de los actores involucrados en las publicaciones locales (Geymonat y Rocha Reference Geymonat and Rocha2009), llevamos a cabo un relevamiento de fuentes documentales que estuvo centrado en textos e ilustraciones de distintos tipos de viajeros que visitaron la zona este del Uruguay y sur de Brasil en momentos coloniales. Dentro de estos relatos nos centramos en la información aportada por los jesuitas Juan María Pompeyo, José Cardiel, Silvestre González (Cardiel y González, Reference Cardiel and González1968 [1705]) y Florián Paucke (Reference Paucke1944 [1778-1779]), el viajero inglés William Toller (Reference Toller1955 [1715]), los funcionarios españoles José María Cabrer y Diego de Alvear (de Alvear Reference de Alvear and de Angelis1837) y el botánico francés Auguste de Saint Hilaire (Reference Saint Hilaire2005 [1887]).

Luego procedimos a identificar los corrales a base de la prospección remota y sobre el terreno. Parte de estas estructuras fueron identificadas con los actores locales que colaboraron con este trabajo y otras mediante el análisis de imágenes satelitales de Google Earth. Finalmente, todos los corrales fueron relevados sobre el terreno. Se relevaron la forma, las dimensiones y la composición de cada uno de ellos, se determinó la cantidad de palmas que compone cada corral y los materiales constructivos, intentando contrastar las hipótesis respecto a las técnicas constructivas existentes (Geymonat y Rocha Reference Geymonat and Rocha2009; Oliveira y Teixeira Reference Oliveira and Teixeira2006, Reference Oliveira, Teixeira, Geymonat and Rocha2009). Cada palmera fue georreferenciada, midiéndose la altura, el ancho del tronco a la altura del pecho y las distancias mínimas entre palmas. También se analizaron las marcas de cada una de las palmeras que conforman los corrales, ya que esta es una de las líneas argumentales más fuertes en algunas de las hipótesis constructivas propuestas.

Considerando las diferentes hipótesis existentes sobre la funcionalidad (surgidas de las entrevistas exploratorias y la bibliografía), habría dos propuestas principales: (1) que los corrales habían sido utilizados para el encierro de ganado; y (2) que habían sido utilizados como campos de cultivo (maíz o alguna leguminosa). Para contrastar ambas hipótesis se llevaron a cabo análisis de fosfatos y de partículas biosilíceas en sedimentos de los corrales. Se analizaron 30 muestras de sedimento provenientes de cuatro corrales. Se tomaron muestras de los sectores interno y externo a diferentes intervalos de profundidad (de 0 a 20 cm, de 20 a 40 cm y de 40 a 60 cm).

Para contrastar la primera hipótesis se procedió al análisis del fosfato en los sedimentos de los corrales. Los encierros de ganado generan un enriquecimiento de fosfato en los sedimentos debido a los desechos de los animales, los cuales contienen fósforo que es fijado en el suelo por los microorganismos. El radical fosfato es muy estable y permanece en el suelo durante cientos de años, por lo cual presenta una gran utilidad arqueológica (Mejía y Barba Reference Mejía and Barba1988; Watson Reference Watson2009). La determinación del fósforo disponible en suelos se realizó mediante la aplicación de una técnica combinada, utilizando el método Bray 1 (Bray y Kurtz Reference Bray and Kurtz1945) para la extracción del fósforo disponible y el método de Murphy y Riley (Reference Murphy and Riley1962) para su cuantificación colorimétrica.

Considerando la hipótesis relativa a la plantación de maíz y leguminosas, se analizó el material biosilíceo de las muestras, apuntando a la identificación de silicofitolitos de especies domésticas. Debido a su gran capacidad de conservación y su potencial taxonómico, los silicofitolitos son uno de los mejores indicadores paleoetnobotánicos en condiciones desfavorables para la recuperación de otras evidencias (Pearsall Reference Pearsall2000). Para el análisis biosilíceo las muestras fueron procesadas mediante un procedimiento estándar (del Puerto et al. Reference del Puerto, Capdepont and Inda2016): eliminación de materia orgánica y carbonatos mediante ataque ácido (H2O2 20 vol y HCl 5% en baño maría, respectivamente), defloculación ((NaPO3)6 en ultrasonido), eliminación de arcillas por decantación y montado de la fracción limo en Entellan. La observación microscópica se realizó a 600 y 1.000 magnificaciones en microscopio óptico Nikon Eclipse 50I, adaptado a cámara de captura y digitalización de imágenes. Se procedió al conteo, clasificación e identificación de silicofitolitos. También se procedió al reconocimiento y cuantificación de otras partículas biosilíceas, como valvas de diatomeas y cistos de crisofíceas.

Resultados

Las referencias históricas

La referencia más antigua sobre estos corrales la aporta en 1821 el naturalista francés Auguste de Saint Hilaire (Reference Saint Hilaire2005 [1887]) quien recorrió gran parte del sur de Brasil, incluyendo la Provincia Cisplatina (actual Uruguay). Entró en el actual territorio uruguayo por el camino de la Angostura, por lo que debe haber visto el grupo de corrales que se sitúa en torno a la ciudad de Castillos:

Hoy he visto muy lindas praderas, con butias plantados en círculo y muy cerca unos de otros: su follaje se mezcla produciendo una impresión muy agradable. Estos árboles son trasplantados cuando ya son grandes y prenden muy bien. En esta región usan el tallo de las hojas viejas de butia para hacer fuego [Saint Hilaire Reference Saint Hilaire2005 (1887):68-69].

También realizó algunas anotaciones sobre el uso de cercos de tierra con plantas espinosas para proteger cultivos de trigo que, según él, crecían muy bien en esa zona de la actual frontera uruguayo-brasileña (Saint Hilaire Reference Saint Hilaire2005 [1887]:35). En otro pasaje también describe el uso de corrales para trillar el trigo. Se trata de dos corrales comunicados, uno de ellos circular, sin pasto y con el piso barrido donde:

se esparcen en él las espigas. En el primer corral, se junta a algunas yeguas salvajes y se las hace pasar al corral circular que luego se cierra. Algunos hombres a caballo persiguen a las yeguas a latigazos, obligándolas a desplazarse en círculo, de modo que al pisotear las espigas con sus patas hacen que salgan los granos de trigo [Saint Hilaire Reference Saint Hilaire2005 (1887):64].

Saint Hilaire (Reference Saint Hilaire2005 [1887]:37) también menciona el testimonio de un trabajador rural en una de las estancias donde se alojó, que le dijo que los corrales eran construidos cerca de las casas para encerrar ganado y recoger abono que luego era utilizado para los cultivos.

Existen otras descripciones de la zona de Castillos previas a esta fecha, que no aluden directamente a los corrales de palma, pero sí a la alta concentración de ganado feral de la Vaquería del Mar, a los palmares de B. odorata y a los grupos que estaban desarrollando los primeros manejos de ganado en la zona, los indígenas guenoa-minuanes. Según Barrios Pintos (Reference Barrios Pintos2013) en torno a 1677 ya habría en este sector unos cuatro millones de vacas, presuntamente ganado doméstico escapado de las misiones del Río Uruguay, convertido en ganado feral. Constituía el principal reservorio de ganado para las misiones jesuíticas de los ríos Uruguay y Paraná. Las ilustraciones de esa época presentes en las memorias del padre jesuita Florián Paucke (Reference Paucke1944 [1778-1779]), referidas a los indígenas mocovíes, contienen varias referencias sobre tropeadas de caballos y vacunos de las misiones jesuíticas realizadas por indígenas y misioneros. Un ejemplo de esto es el relato de 1705 del padre Juan María Pompeyo y el hermano Silvestre González. En sus diarios escriben detalladamente cómo, junto a 100 indios tapes (guaraníes) de 13 pueblos misioneros, realizaron una gigantesca tropeada de más de 400.000 cabezas de ganado (Cardiel y González Reference Cardiel and González1968 [1705]). Para algunos autores, buen número de estas vacas fueron tomadas del fondo de la Vaquería del Mar, en la zona comprendida entre el arroyo Valizas y la actual ciudad de Castillos. Las toneladas de mantas, tabaco, yerba y alcohol que el padre Pompeyo y los indios misioneros transportaron fueron usadas para negociar con los caciques guenoa-minuanes la colecta de este ganado (Perdomo Reference Perdomo2012). Las artes ganaderas de los tapes también quedaron recogidas en los escritos del padre Cardiel (Cardiel y González Reference Cardiel and González1968 [1705]).

En 1720 hay referencias de guenoas-minuanes vendiendo cueros a mercaderes franceses al mando de Moreau. En esta misma zona de Castillos, en 1724 “los portugueses que habitan en la Colonia del Sacramento han hecho y hacen faenas de corambres de toros, ayudados de los indios infieles nombrados los minuanes, y otras naciones” (López Mazz y Bracco Reference López Mazz and Bracco2010:108). En 1715 recaló en la ensenada de Castillos el médico inglés William Toller (Reference Toller1955 [1715]), desarrollando descripciones e iconografía sobre la fauna, flora y el paisaje de la zona, con la imagen más antigua que se conserva tanto de las palmas de B. odorata como del ganado vacuno en este sector.

A fines del siglo dieciocho Diego de Alvear (Reference de Alvear and de Angelis1837) reconoce para la zona de Castillos que muchas de las tierras aún no habían sido repartidas en estancias, lo que daba pie a una intensa actividad de contrabando en la zona. De Alvear realiza una detallada descripción de la franja por donde se distribuyen los corrales de palma del sector uruguayo. Toda esta zona es conocida por los locales como el palmar, por tratarse de un “dilatadísimo y ameno valle, cubierto de eminentes palmeras” malo para la agricultura, pero muy propicio para la ganadería (de Alvear Reference de Alvear and de Angelis1837:38).

En este mismo documento se menciona el uso específico de corrales, aunque no se describe el material con el que fueron elaborados. Según el testimonio de José María Cabrer de 1784, recogido por Diego de Alvear (Reference de Alvear and de Angelis1837), el uso de corrales en las estancias era para desarrollar ciertas actividades de manejo específicas:

El ganado se encierra a este fin en un gran corral, o cerca de estacas: los peones de a caballo, van sacando uno a uno los animales, enlazados por las astas, y al salir por la puerta, otros peones de a pie, que se hallan ahí apostados, les tiran el lazo, voltean la res, sea vaca o sea toro, con una violencia increíble, y no menos destreza. A este tiempo llega otro peón, le aplica la marca caliente, y aflojando los dos lazos, la dejan ir libre. De este modo con una docena de hombres hierran en un solo día sobre 200 cabezas; y por el mismo estilo marcan los caballos, de que resultan que pierden muchos y los más quedan estropeados. En estas ocasiones suelen también practicar la castración; y los novillos por su gran cuero, mucha grasa, sebo y buena carne, rinden mayor utilidad que los toros [de Alvear Reference de Alvear and de Angelis1837:14].

Prospección remota y sobre el terreno

Hay dos grupos de corrales: uno del lado brasilero, asociado a la ciudad de Santa Vitoria do Palmar, a unos 20 km de la frontera, y otro cuyo límite sur se asocia a la ciudad de Castillos, Uruguay, a unos 60 km de la frontera. En el lado brasilero fueron identificados 14 corrales de palmas: siete circulares (con dimensiones entre 1.380 m2 y 3.110 m2) y siete cuadrados (con áreas entre 625 m2 y 1.000 m2). Del total, seis están aislados y ocho conforman conjuntos de hasta cuatro unidades (Oliveira y Teixeira Reference Oliveira and Teixeira2006). Según estos autores la construcción de los corrales se habría realizado trasplantando las palmas de ubicaciones próximas a los actuales corrales. En Uruguay identificamos 16 corrales de palmas, distribuidos en una franja alargada de 42 km de longitud, que discurre paralela a la actual frontera con Brasil, a unos 25 km de esta. Se pueden individualizar dos concentraciones de corrales: tres muy cercanos entre sí en las inmediaciones de Castillos, y otros tres en línea sobre el Camino del Indio, que coincide grosso modo con la Ruta Nacional 16 (Figura 3). La vinculación con esta vía de comunicación no es casual, pues ha sido clave para el tránsito desde tiempos precolombinos. Se ubica estratégicamente en un paisaje dominado por extensas tierras bajas inundables que planteaban problemas estacionales para la circulación y el traslado de personas y animales (Gianotti Reference Gianotti2015).

Figura 3. Corrales de palmas identificados en el sector uruguayo, con la numeración referida en las tablas y analíticas presentadas en Figura 7. Se añaden otras unidades del paisaje de época Colonial y primeros momentos republicanos (elaboración propia a partir de Erbig Reference Erbig2016). (Color en la versión electrónica)

El nombre del Camino del Indio está relacionado con la abundante presencia de población indígena guenoa-minuán en la zona de Castillos hasta finales del siglo dieciocho (López Mazz y Bracco Reference López Mazz and Bracco2010:108-109). Otros topónimos corroboran la intensidad de esta ocupación indígena, como el arroyo de Los Indios, atravesado por el Camino del Indio en la zona llamada, precisamente, Rincón de los Indios. La zona del Camino del Indio formó parte de un sistema de caminos históricos durante los siglos dieciocho y diecinueve, con fines comerciales. Si bien se conocen varios caminos históricos (Camino de la Playa, la Estrada dos Conventos y el Camino de las Tropas) que conectan lugares muy lejanos como Colonia del Sacramento y San Pablo, el Camino del Indio sería el tramo rochense del Camino de la Playa que conectaba Colonia del Sacramento (fundada en 1680) con Vila da Laguna (fundada en 1684) en el Estado de Santa Catarina, y que posteriormente tendría un punto intermedio en San Pedro del Río Grande (fundado en 1737; Fraga da Silva Reference Fraga da Silva2006).

Si tomamos como referencia la Ruta 16, sustituta del primitivo Camino del Indio, la mayor parte de los corrales se ubica al oeste de esta vía, algunos prácticamente sobre ella, mientras que los más alejados (dos casos) están a distancias inferiores a los 5 km. Las distancias medias con la Ruta 16 son unos 2 km. Más allá de esto, todos los corrales están ubicados próximos a un camino (la distancia promedio al camino más próximo es de 496 m), que puede ser el propio Camino del Indio (lo cual se da en dos casos) o uno de menor envergadura. Respecto a la vinculación de los corrales con otro tipo de estructuras, excepto en tres casos la gran mayoría están asociados a casas en uso o recientemente abandonadas, o a ruinas de algún tipo de estructura de habitación. En dos casos las estructuras y taperas con las que se vinculan tienen un origen en los últimos momentos de la colonia, como por ejemplo el corral situado junto a la guardia colonial de los Cerros de Navarro, uno de los cuatro puestos militares instalados en la zona de Castillos en época del gobernador José de Viana (Martínez Rovira Reference Martínez Rovira1982).

Análisis morfométrico de corrales y palmas

Las dimensiones de los corrales presentan una alta variabilidad (Tabla 1). El promedio de tamaños es de 6.276 m2, aunque existen dos corrales que tienen dimensiones mucho mayores que las del resto. En lo que respecta a la forma, 14 son circulares y dos son rectangulares. Del total, ocho son construcciones simples, mientras que siete presentan algún tipo de estructura asociada (generalmente líneas de palmas tangenciales al corral al modo de mangueras), y en dos casos se han documentado paramentos de piedra y taperas, seguramente vinculadas a antiguas estructuras de habitación.

Tabla 1. Principales atributos morfométricos relevados en los corrales de palmas identificados (elaboración propia).

En cuanto a los materiales constructivos, 15 corrales están elaborados solamente con palmas, mientras que el corral circular de mayor tamaño posee además paramentos de sillares y sillarejo adosados a las palmas, tanto en la cara interna como en la externa. El corral circular de piedra está claramente apoyado sobre las palmeras —es decir, fue construido después del corral de palmas (Figura 4). En el caso del corral vinculado a la guardia colonial de los Cerros de Navarro, de la segunda mitad del siglo dieciocho, también se aprecia la asociación entre un cierre circular con palmas y otro de piedras, esta vez sin contacto físico entre ambos, pues se distribuyen como dos círculos concéntricos (Figura 5).

Figura 4. Detalles del Corral de Palmas 1: (A) paramentos de sillares y sillarejos adosados a las palmas; (B) usos ganaderos actuales (fotografías de los autores). (Color en la versión electrónica)

Figura 5. Detalle del corral circular de piedras en el interior del Corral de Palmas 11 (fotografías de los autores). (Color en la versión electrónica)

La cantidad de palmas que componen cada uno de los corrales es muy variable. Si bien generalmente los corrales con mayor área tienen una mayor cantidad de palmas, no existe una relación directa entre tamaño y cantidad de palmas, ya que algunos perímetros tienen una baja densidad de palmas debido a la muerte de muchas de ellas. Otros corrales tienen palmas que componen estructuras asociadas como las líneas de palmas adyacentes, que no forman parte del perímetro del corral. La mayor cantidad de corrales (12 de 16) tiene entre 11 y 71 palmas, mientras que dos corrales tienen entre 102 y 104 palmas, y de los dos restantes, uno tiene 195 y el otro 592. Se relevaron 245 distancias mínimas entre palmas, que otorgaron un valor promedio de 38 cm.

En cuanto al análisis individual de las palmas, la altura promedio es de 9,2 m y el perímetro medido a la altura del pecho es de 1,4 m. El 98% de las palmas que componen los corrales presentan estrechamientos en el tronco, entre los 1,6 y 2,0 m de altura, con un perímetro promedio de 1,1 m. Esto significa un adelgazamiento del tronco de la palma de un 21%, lo cual se hace muy visible a simple vista. Fueron identificadas algunas diferencias morfológicas en los estrechamientos. De las 1.145 palmas relevadas con estrechamiento, el 75% tenía estrechamientos graduales mientras que un 23% tenía estrechamientos más agudos (Figura 6).

Figura 6. Diferentes marcas presentes en las palmas que componen los corrales: (A y B) estrechamientos de los troncos; (C) orificios hechos por insectos; (D) nido de aves dentro de un tronco de palma (fotografías de los autores). (Color en la versión electrónica)

Respecto a las marcas, hemos podido determinar que el 68% de las palmas que componen los corrales presentan algún tipo de marca, y que las marcas más habituales son agujeros naturales, documentados en un 44% de los ejemplares. También fueron muy frecuentes las marcas de orificios de clavos, pulidos y desgastes en la corteza, y marcas dejadas por piedras colocadas junto a las palmas, presentes en aproximadamente una quinta parte de las palmas. Otras marcas, como el estrangulamiento agudo dejado por alambres, fueron encontradas en aproximadamente el 10% de las palmas. Pudimos identificar una importante presencia de orificios utilizados como nidos de aves o, en aquellos más profundos, como cuevas o nidos de murciélagos. También pudimos identificar orificios de menor tamaño (entre 0,5 y 2,0 cm de diámetro) generados por insectos (Figura 6).

Considerando que los pájaros muchas veces aprovechan orificios existentes, la gran presencia de agujeros naturales puede estar vinculado a la interacción de estas dos especies. Por otro lado, estas aves también pueden haber aprovechado marcas de origen antrópico, o viceversa. En varios casos hemos encontrado murciélagos durmiendo en los agujeros más profundos. Los murciélagos no realizan este tipo de orificios, de modo que aprovecharon esa oquedad realizada por algún otro animal o como parte del propio desgaste de la palma. Esto plantea un escenario de interacción entre diversos tipos de especies a lo largo del tiempo, complejizando la definición del origen y tafonomía de las marcas existentes en las palmas.

Análisis de los sedimentos

Los resultados de los análisis (Figura 7 y Tabla 2) confirman una mayor concentración de fósforo disponible en aquellos sectores interiores de los corrales. En el caso del corral 1 la diferencia de concentración entre ambos sectores es mucho mayor que en el resto de los corrales. Con respecto a la variación de la concentración del fósforo según la profundidad del muestreo, se observa que en todas las muestras de sectores exteriores la concentración disminuye a medida que aumenta la profundidad del muestreo. En los sectores interiores de los corrales 2, 3 y 4 se sigue la misma tendencia que en el caso de las muestras del sector exterior, disminuyendo la concentración de fósforo con la profundidad. Sin embargo, en el corral 1 la tendencia es a la inversa. Esto puede deberse a la composición del suelo, que influye directamente en la capacidad de retención del fósforo.

Figura 7. Distribución de la concentración relativa de fósforo disponible en el interior y exterior de los corrales muestreados a diferentes profundidades (elaboración propia).

Tabla 2. Concentración de fósforo disponible en el suelo (mg de P/ kg de suelo) para cada uno de los corrales de palma muestreados a diferentes profundidades, considerando el interior y el exterior (elaboración propia).

En la Figura 8 también se aprecia la distribución vertical de abundancia relativa de los grupos taxonómicos identificados a partir de las partículas biosilíceas registradas en los distintos sectores de los cuatro corrales analizados. Como primer resultado se destaca que en ninguna de las muestras se identificaron silicofitolitos atribuibles a maíz. No obstante, entre los 40 y 60 cm del sector interno del corral 2 se identificaron filamentos curvos silicificados, asignables a Fabaceae y, posiblemente, a Phaseolus sp. Es preciso destacar, sin embargo, el carácter puntual del registro y la escasa representación de los morfotipos diagnósticos observados.

Figura 8. Abundancia relativa de las partículas biosilíceas identificadas en los distintos sectores de los corrales analizados, de acuerdo con la identidad taxonómica establecida (elaboración propia).

En todas las muestras analizadas predominan los morfotipos de gramíneas, seguidos por fitolitos de palmas y otras monocotiledóneas. En la parte interna de los corrales se observa una mayor representación de morfotipos de arecáceas (palmas). En las muestras de los corrales 1 y 4 se observó una mayor abundancia de otras partículas biosilíceas (principalmente espículas de espongiarios y cistos de crisofitas), presentando mayor afinidad con el sector interno en desuso que con el sector externo.

Discusión

El análisis de las marcas de estrechamiento en las palmas (presente en el 98% de las palmas), sumado a las otras evidencias morfométricas, nos permite afirmar que su origen está asociado al trasplante de las palmas y no al cerramiento de los corrales. El evento de trasplante involucra un estrés que puede dejar marcas de estrechamiento en el tronco a la altura en donde se estaba generando el crecimiento apical en ese momento. Esto se debe a un sufrimiento de esa zona apical (a partir de donde crece la palma en sentido vertical ascendente), dejando esa marca a la altura en la cual fue estresada, recuperando su tamaño normal una vez superado ese evento (Watson y Himelick Reference Watson and Himelick2013). Los diferentes tipos de estrechamientos identificados en las palmas que componen los corrales nos permiten suponer que algunas sufrieron un mayor estrés que otras, aunque en términos generales fueron los estrechamientos leves los dominantes. Que estos estrechamientos fueron provocados por el estrés causado al ser trasplantadas quedaría demostrado, además, por el hecho de que las palmas ubicadas en el palmar no presentan este tipo de estrechamientos. En lo que respecta a las otras marcas, existen diversos tipos de factores que pueden haberlas ocasionado. La irregularidad y el presumible origen natural de muchas de ellas (generadas por aves e insectos), nos lleva a pensar que estas marcas no fueron realizadas como parte de las estrategias originales de cerramiento de los corrales. Además, si consideramos las distancias mínimas registradas entre palmas (de unos 38 cm en promedio), no haría falta la utilización de cueros para cerrar el espacio entre ellas. Estas medidas se corresponden con las observadas en fotografías históricas (Nahum Reference Nahum1968:63), conformando un buen cerramiento por sí mismas. Considerando que la altura media de la base de los estrechamientos es de 1,6 m, las palmas fueron trasplantadas cuando tenían esa altura. Por tanto, la copa constituida por ramas leñosas y levemente punzantes habría fortalecido el sistema de cierre. A medida que pasaba el tiempo y las palmeras morían, la distancia entre estas aumentó y se pudo haber implementado variaciones en las técnicas de cerramiento. Esto queda claro en el caso del corral reforzado con paramentos en piedra, aunque también deben considerarse las posibilidades del uso de otros vegetales, algo notado por Nahum (Reference Nahum1968) en los primeros cerramientos de la época colonial y mencionado en las crónicas de Saint Hilaire en el siglo diecinueve.

Respecto de la funcionalidad, los resultados de los análisis de fosfatos (valores mayores dentro de los corrales) y de partículas biosilíceas apuntan a que los corrales de palmas tuvieron un uso principalmente ganadero. La mayor representación de morfotipos de arecáceas (palmas) en los sectores internos puede ser interpretado como una mayor presión del pisoteo de los animales encerrados sobre las hojas e involucros que caen al piso, sujetos a un menor transporte, incorporándose al sedimento en mayor cantidad y velocidad. Además, la mayor afinidad de los valores de abundancia de espículas de espongiarios y cistos de crisofitas de los sectores internos y su diferenciación con los valores de los sedimentos externos (corrales 1 y 4), se relacionaría con el encierro de ganado, ya que estas partículas son indicadores de mayor humedad. Ello puede estar asociado al barro prolongado generado por el pisoteo y la mezcla con orín.

La ausencia de evidencias biosilíceas atribuibles a maíz en los sedimentos analizados nos permite considerar muy improbable este cultivo en los corrales muestreados, aunque la presencia puntual de filamentos curvos silicificados asignables a Fabaceae nos lleva a pensar que pudo existir algún cultivo de leguminosas dentro de algún corral, máxime considerando que actualmente la plantación de Phaseolus sp. a escala familiar está bastante extendida en toda la zona en huertas familiares (Pereira Cardoso Reference Pereira Cardoso2017). Esto coincide con uno de los testimonios orales recogidos en este sector, en el cual se mencionaba el uso de los corrales para el cultivo de vegetales a escala doméstica. Por tanto, consideramos que el uso ganadero fue el principal y más extendido a lo largo del tiempo, aunque no se debe descartar que en reutilizaciones históricas posteriores los corrales hayan sido utilizados para proteger cultivos.

Si bien podemos afirmar que probablemente los corrales fueron utilizados para el encierro de ganado, es más difícil establecer una funcionalidad más específica, o sea para qué era encerrado el ganado. A excepción de los dos corrales más grandes (con superficies de 50.000 y 25.000 m2), el tamaño permitiría el encierro de un número de animales que, según las fuentes históricas, está muy por debajo de la cantidad de cabezas que eran arreadas desde la Vaquería del Mar. Para manejar ese número de cabezas de ganado posiblemente se hayan utilizado más que nada los encierros naturales entre rinconadas de arroyos, los cuales proporcionaban acceso a pasturas y agua (Barrios Pintos Reference Barrios Pintos2013; Campal Reference Campal1962; Nahum Reference Nahum1968;), algo que se señala explícitamente en la iconografía de Paucke. Por otro lado, las crónicas de Le Cabrer (de Alvear Reference de Alvear and de Angelis1837) y Saint Hilaire (Reference Saint Hilaire2005 [1887]) señalan que los corrales más pequeños eran utilizados para prácticas de manejo propias de la estructura de la estancia (como por ejemplo marcado, herraje, castrado y mochado, entre otras). Esto coincide con la discusión del trabajo de Jiménez y colaboradores (Reference Jiménez, Alioto and Villar2018), en el que indican este mismo tipo de funcionalidad dentro de una amplia variedad de usos a lo largo del tiempo, en donde estas estructuras fueron apropiadas por indígenas, estancieros, colonos y ejércitos, entre otros. El uso de los corrales para el encierro de los caballos y mulas de los viajeros o troperos es también una posible función. Fraga da Silva (Reference Fraga da Silva2006, Reference López Mazz and Bracco2011) hace referencia a esto en el marco del troperismo en los Campos Neutrales, mientras que Saint Hilaire (Reference Saint Hilaire2005 [1887]:97) también lo describe para los caballos de su comitiva de viaje en varios pasajes de su obra. Esta multifuncionalidad de los corrales es posiblemente una de las hipótesis más fuertes para referirnos al uso ganadero de los corrales. Es decir, más allá de que todo indica que el uso principal fue para el encierro de ganado, el motivo de este encierro pudo haber sido variado, dependiendo de los tipos de corrales, los actores asociados a su uso y el momento histórico.

En cuanto a la edad de los corrales, para el límite moderno contamos con las observaciones de Saint Hilaire (Reference Saint Hilaire2005 [1887]) del año 1821. Si consideramos que los estrechamientos relevados en este trabajo nos indican que las palmas fueron trasplantadas cuando eran jóvenes (con alturas de tronco de entre 1,5 y 2,0 m), es posible considerar que éstas, cuando fueron observadas por el naturalista, ya debían de tener una altura bastante mayor a la del trasplante inmediato, probablemente similar a las de las palmas adultas del inmediato palmar, con entre 9 y 12 m de porte.2 Es decir, se trataba de corrales cuyas palmeras tenían varias décadas de edad, lo que nos lleva a finales del siglo dieciocho como límite más reciente para su construcción. Ello se corrobora con la cronología relativa que surge del análisis de diferentes estructuras pecuarias presentes en otros trabajos (López Mazz et al. Reference Mazz, María, Suárez, Dabezies and García2020).

Respecto al límite más antiguo de esta cronología, proponemos las últimas décadas del siglo diecisiete, puesto que en 1677 ya estarían conformadas las Vaquerías del Mar (Barrios Pintos Reference Barrios Pintos2013). Además, en esas mismas fechas los caciques guenoa-minuanes ya aparecen como pastores que venden ganado a las misiones jesuíticas (Erbig Reference Erbig2016; López Mazz y Bracco Reference López Mazz and Bracco2010). Otra línea de evidencias en este mismo sentido se puede obtener del análisis espacial de estas estructuras en comparación con el proceso de fijación de la frontera y los movimientos de los grupos indígenas guenoa-minuanes. Si comparamos su distribución con las mangueras y corrales circulares de piedra presentadas en López Mazz y colaboradores (Reference Mazz, María, Suárez, Dabezies and García2020), observamos que siguen lógicas espaciales distintas. Si bien, mangueras y corrales circulares de piedra se distribuyen por los sectores más accesibles de los perímetros de las primeras estancias de la zona, los corrales de palmas siguen una lógica lineal asociada al Camino del Indio, una ruta de origen precolombino jalonada por monumentos tumulares indígenas conocidos como Cerritos de Indios (Gianotti Reference Gianotti2015). Más aún, a esta distribución lineal de los corrales de palmas, el modelo de poblamiento que mejor se vincula espacialmente, antes que a los primeros cascos de estancia, son las tolderías indígenas referidas entre 1680 y 1806 (Erbig Reference Erbig2016:mapas1-4). Son varios autores los que proponen el final para los cerritos de indios en los primeros momentos de la colonia, tal y como se desprende de las evidencias arqueológicas de los últimos niveles de uso, con materiales coloniales junto a materiales indígenas. En este sentido los grupos indígenas guenoa-minuanes que aparecen en las fuentes históricas a partir del siglo diecisiete, especialmente por las zonas centro, sur y este del Uruguay, así como en el sur de Río Grande do Sul, pueden entenderse como los herederos de aquellos que construyeron los cerritos de indios (López Mazz y Bracco Reference López Mazz and Bracco2010). Si los guenoa-minuanes fueron los primeros ganaderos de la Banda Oriental, y responsables de la construcción de al menos algunos de los primeros corrales de palmas, no fue porque adoptasen el modelo de las estancias de rodeo de los imperios ibéricos, sino por el desarrollo de un vínculo humano-vegetal-animal que procedía de época precolombina. Los constructores de cerritos de indios, aparte del uso intensivo de la palma butiá desde hace milenios, tuvieron formas especializadas de gestión de las manadas de ciervos, aprovechando las rinconadas de los ríos y la orografía en general, con un rol muy importante para su alimentación, al menos desde hace 4.000 años (Moreno Reference Moreno2014; Pintos Reference Pintos and Gianotti2000). A partir de esa fecha, aunque con un mayor énfasis hace unos 3.000-2.500 años, habría existido una especialización en el aprovechamiento de estos animales. El registro de consumo de cérvidos es más alto en los tiempos más modernos (siglo diecisiete), cuando ya abundaba el ganado feral en la zona. Esto indica que, a pesar de la presencia de ganado vacuno en ese momento, aún se consumían ciervos de forma abundante.

Según Moreno (Reference Moreno2014), todas las evidencias arqueológicas que señalan una mayor sedentarización, control territorial, manejo de vegetales y complejización social de estos grupos humanos estarían vinculadas a un tipo específico de gestión animal en donde los cérvidos ocuparon un lugar central. Se trata de un tipo de gestión animal definido como de rancherío (Ingold Reference Ingold1984), es decir, a medio camino entre la caza-recolección y el pastoreo. En esta línea, las evidencias arqueológicas de la presencia de perros para la zona en torno al 2000 aP estarían también asociadas a este manejo de las poblaciones de cérvidos (López Mazz et al. Reference López Mazz, Federica Moreno and González2018). Desde el siglo diecisiete vacunos ferales y cérvidos coexistieron en las praderas de la región este de la Banda Oriental, tal y como indica el gobernador Manuel Lobo en 1680 cuando señala que “por orden de los castellanos se han apartado los benados” del ganado vacuno de la zona de las Vaquerías del Mar (en Barrios Pintos Reference Barrios Pintos2013:42). Ello propiciaría que las técnicas de gestión de manadas que venían de época precolombina se aplicasen a los nuevos animales por parte de los indígenas guenoa-minuanes. Siguiendo la propuesta de Moreno (Reference Moreno2014), ciervos, perros, vacas, caballos, palmas de butiá y humanos comenzaron a establecer nuevas formas de interacción en tiempos precolombina y coloniales. Sin abandonar formas ganaderas tipo rancherío (Ingold Reference Ingold1984), los corrales de palmas suponen un último hito en la gestión de los rebaños por parte de los guenoa-minuanes, con cierta especialización en el ganado vacuno y privilegiando, dentro de sus movimientos ganaderos, el Camino de la Costa. Ello es fruto de una nueva coyuntura política, de la mayor fijación de la frontera y de las altas demandas, especialmente por parte de los portugueses, de carne y cuero vacuno.

Conclusiones

Los datos aportados en este trabajo nos han permitido conocer mejor uno de los cierres ganaderos más particulares de la Banda Oriental, los corrales de palmas B. odorata. Estos corrales fueron construidos con palmas butiá trasplantadas de los palmares circundantes. Su uso principal está asociado al manejo ganadero, para el encierro eventual de bovinos para realizar tareas específicas o para el encierro de caballos u otro tipo de animales asociados al movimiento de ganado en la región. Si bien no podemos descartar el uso de los corrales para plantar vegetales, las evidencias no permiten afirmar un uso sostenido asociado a este manejo, sino que respaldan la hipótesis del uso para el encierro de animales.

Estos corrales habrían sido construidos entre las últimas décadas del siglo diecisiete y finales del dieciocho, con reutilizaciones y eventos constructivos posteriores, durante los siglos diecinueve y veinte. Si bien los grupos indígenas guenoa-minuanes posiblemente hayan estado vinculados a la construcción de los primeros corrales de palmas, la implantación colonial jugó un rol clave en esta región fronteriza, generando nuevas dinámicas poblacionales, económicas y culturales. Debemos considerar que los corrales tuvieron diversas funciones a lo largo del tiempo y que incluso algunos de ellos pudieron ser construidos durante la instalación de las nuevas estancias de rodeo, asociadas a tareas de manejo con una orientación más intensiva y domesticadora o incluso al troperismo transfronterizo. De hecho, algunos de ellos son utilizados hasta el día de hoy, tanto con fines ganaderos como para proteger ciertos cultivos.

Estos corrales de palmas butiá conforman el testimonio material más conspicuo de la ganadería de vacunos desarrollada por los grupos indígenas previo a la colonización efectiva del territorio por las potencias imperiales ibéricas, pero en estrecha relación con ellas, sobre una reactualización de vínculos precolombinos entre humanos, animales y vegetales. El reconocimiento de los corrales de palma como el testimonio de una de las primeras ganaderías de la Banda Oriental desarrollada por indígenas es un aporte crítico que cuestiona las concepciones esencialistas del relato sobre el pasado del Uruguay y de la región. Este artículo no sólo permite repensar el origen de la ganadería en la Banda Oriental, sino resituar el rol de las comunidades indígenas en la construcción del Estado-nación uruguayo.

Agradecimientos

Agradecemos a los pobladores de la ciudad de Castillos y Vuelta del Palmar, principalmente Néstor Rocha, Jesús Perdomo y Andrés Balao. También a Camila Gianotti y Carlos Tejerizo-García por el apoyo cartográfico. A los estudiantes y colegas que participaron en salidas de campo puntuales (especialmente Emilio Fernández y Mercedes Rivas). A Rafael García Tenorio y Roberto Bracco por su colaboración en los intentos de datación radiocarbónica de las palmas. Al Departamento de Sistemas Agrarios y Paisajes Culturales por el apoyo. Agradecemos a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay por el apoyo económico del trabajo (proyecto FMV6715).

Declaración de disponibilidad

Los datos utilizados están almacenados en servidores de la Universidad de la República, Uruguay, y personales de los autores.