Presentamos el estudio de la tecnología de las esteras de fibra vegetal que manufacturaron las poblaciones Chinchorro, que habitaron la costa del Desierto de Atacama, en el extremo norte de Chile y extremo sur de Perú (Figura 1a) entre 10.000 y 3500 años aP (Arriaza et al. Reference Arriaza, Madden, Standen and Haas2005; Santoro et al. Reference Santoro, Rivadeneira, Latorre, Rothhammer and Standen2012; Standen et al. Reference Standen, Santoro, Arriaza and Coleman2018; Umire Reference Umire2013). Estas poblaciones desarrollaron diferentes tecnologías textiles, empleando como materia prima dos fibras fundamentales: fibra vegetal (Cyiperaceae y Thyphaceae) y fibra de camélido. En este trabajo nos centramos en el estudio de las primeras, lo que Adovasio y colaboradores (Reference Adovasio, Andrews, Hyland and Illingworth2001) han señalado como la tecnología de las industrias perecibles, debido a su frágil y escasa conservación en el registro arqueológico de sitios tempranos de cazadores y recolectores, donde la fibra vegetal debió ser la materia prima más empleada en las tecnologías textiles. Estas plantas tuvieron además usos más amplios, incluido su consumo alimenticio, especialmente sus rizomas (Núñez y Hall Reference Núñez and Hall1982).

Figura 1. (a) Territorio habitado por las poblaciones Chinchorro (tomado de Standen et al. Reference Standen, Santoro, Arriaza and Coleman2018); (b) ubicación de los sitios Chinchorro de la costa de Arica de donde proceden las colecciones estudiadas (tomado de Standen et al. Reference Standen, Arriaza, Santoro and Santos2014).

Mediante entrelazados de haces de fibra vegetal, lograron la producción de variados objetos y atuendos. Sin embargo, la máxima expresión y riqueza de estas piezas textiles quedó plasmada en la esfera de lo ritual, donde la fibra vegetal era parte esencial en las prácticas y ritos mortuorios. En esta perspectiva, abordamos el estudio de la tecnología de las esteras y sus contextos, con el objetivo de caracterizar sus múltiples fases de elaboración, en relación con su tecnología, decoración, uso y función.

El trabajo en fibra vegetal, empleando la técnica de twining o torzal, es una de las más tempranas que se ha documentado para el área andina en particular y en el continente americano en general (Adovasio y Lynch Reference Adovasio and Lynch1973; Adovasio y Maslowski Reference Adovasio, Maslowski and Lynch1980; Adovasio et al. Reference Adovasio, Andrews, Hyland and Illingworth2001; Connolly et al. Reference Connolly, Pat Barker, Fowler, Hattori, Jenkins and Cannon2016; Fowler et al. Reference Fowler, Hattori, Dansie, Drooker and Webster2000; Jolie et al. Reference Jolie, Lynch, Geib and Adovasio2011; Quilter Reference Quilter1989). Restos textiles con esta técnica identificados en la cueva Guitarrero en la sierra de los Andes Centrales demuestran que ya estaba en uso desde los 12.000-11.000 cal aP (Jolie et al. Reference Jolie, Lynch, Geib and Adovasio2011). Esta técnica continuó en varios sitios costeros del Arcaico Temprano en Perú y el norte de Chile (Benfer Reference Benfer1999; Beresford-Jones et al. Reference Beresford-Jones, Pullen, Chauca, Cadwallader, García, Salvatierra and Whaley2018; Bird Reference Bird1943, Reference Bird1985; Engel Reference Engel1960, Reference Engel1963; Muñoz y Chacama Reference Muñoz, Chacama, Muñoz, Arriaza and Aufderheide1993; Quilter Reference Quilter1989; Schiappacasse y Niemeyer Reference Schiappacasse and Niemeyer1984; Standen y Santoro Reference Standen and Santoro2004; Vallejos Reference Vallejos1982). Por su parte, Sandweiss y colaboradores (Reference Sandweiss, McInnis, Burger, Cano, Ojeda, Paredes, del Carmen Sandweiss and Glascock1998) documentaron en el sitio costero Tacahuay restos de cordeles de fibra vegetal anudados probablemente para la confección de redes (10.600 cal aP). Así entonces, pareciera ser que la fibra vegetal, su cordelería y la técnica de twining o torzal, habrían sido la matriz de la textilería a telar magistralmente desarrollada posteriormente, en fibra de algodón y camélido, y considerada un arte mayor en los Andes (Murra Reference Murra1989).

El contexto de las esteras: Las poblaciones Chinchorro

Las poblaciones Chinchorro que manufacturaron las esteras tuvieron un modo de vida basado en la pesca, caza y recolección marítima y terrestre, y vivieron a lo largo de la costa de Desierto de Atacama, uno de los más áridos del planeta (Clarke Reference Clarke2006), desde donde accedían a variadas materias primas, entre ellas Cyiperaceae y Thyphaceae. Hasta ahora no se han identificado artefactos especializados para su explotación y su complejo procesamiento, lo que ha llevado a la invisibilidad de su importancia histórica, lo que contrasta con la tecnología para la pesca, caza y recolección marina. Probablemente emplearon artefactos más bien expeditivos como lascas de filo vivo y palos cavadores para extraerlas de los humedales. Fue la materia prima más empleada por los Chinchorro; con las fibras procesadas de estas plantas manufacturaron una diversidad de artefactos y ornamentos personales entre los que destacan: esteras, bolsas redes (chinguillos), vestimenta como faldellines y cobertores púbicos, sedales para anzuelos y plomadas, brochas, y una amplia diversidad de cordelería (Agüero Reference Agüero2002; Alday y Cases Reference Alday and Cases2015; Alday y Oyaneder Reference Alday and Oyaneder2018; Arriaza Reference Arriaza2005; Bird Reference Bird1943; Focacci y Chacón Reference Focacci and Chacón1989; Guillén Reference Guillén1992; Llagostera Reference Llagostera2003; Muñoz y Chacama Reference Muñoz and Chacama1982, Reference Muñoz, Chacama, Muñoz, Arriaza and Aufderheide1993; Santos Reference Santos2017; Schiappacasse y Niemeyer Reference Schiappacasse and Niemeyer1984; Standen Reference Standen2003; Standen y Arriaza Reference Standen and Arriaza2016; Uhle Reference Uhle1917; Ulloa Reference Ulloa1974, Reference Ulloa1982; Umire Reference Umire2013).

En este estudio nos enfocamos exclusivamente en esteras provenientes de contextos funerarios correspondientes al periodo Arcaico; aunque esta técnica persiste durante toda la secuencia cronológica prehispánica (incluso hasta la actualidad) a pesar de la introducción de las técnicas a telar durante el periodo Formativo. Se reconoce también su uso como cobertizos de las habitaciones de los asentamientos tempranos de los pescadores de la costa del Pacífico Sudamericano (Benfer Reference Benfer1999; Beresford-Jones et al. Reference Beresford-Jones, Pullen, Chauca, Cadwallader, García, Salvatierra and Whaley2018; Engel Reference Engel1963; Muñoz y Chacama Reference Muñoz, Chacama, Muñoz, Arriaza and Aufderheide1993; Quilter Reference Quilter1989). Beresford-Jones y colaboradores (Reference Beresford-Jones, Pullen, Chauca, Cadwallader, García, Salvatierra and Whaley2018:402, Figura 4f) documentaron una gruesa estera en el sitio La Yerba (estuario del Río Ica, costa sur de Perú) que interpretan como restos de una pared de habitación.

Concordamos con varios autores (Adovasio et al. Reference Adovasio, Andrews, Hyland and Illingworth2001; Alday y Oyaneder Reference Alday and Oyaneder2018; Beresford-Jones et al. Reference Beresford-Jones, Pullen, Chauca, Cadwallader, García, Salvatierra and Whaley2018; Bird Reference Bird1985; Connolly et al. Reference Connolly, Pat Barker, Fowler, Hattori, Jenkins and Cannon2016; Fowler et al. Reference Fowler, Hattori, Dansie, Drooker and Webster2000; Jolie et al. Reference Jolie, Lynch, Geib and Adovasio2011; Splitstoser et al. Reference Splitstoser, Dillehay, Wouters and Claro2016, entre otros) quienes sostienen que a las actividades de la recolección vegetal y a la tecnología derivada para trabajarla no se le ha dado el rol relevante que habría tenido en el éxito de las adaptaciones humanas tempranas que poblaron distintas áreas del continente, en comparación con otras actividades económicas como por ejemplo, la caza o la pesca.

Material y método

La buena conservación de las esteras y la amplia muestra estudiada nos permitió abordar las técnicas de confección, en relación con la estructura del tejido, bordes y terminaciones, así como su decoración, que incluyó el bordado y el pintado. Estos rasgos son especialmente relevados en este trabajo. A pesar de que gran parte de las piezas analizadas han perdido su completitud por factores tales como contacto con los cuerpos, alta humedad atmosférica, las sales del suelo, sus dimensiones y su antigüedad, esto no impidió que se conservaran sus rasgos de manufactura.

Se analizaron 153 fragmentos o restos de esteras de 12 sitios funerarios Chinchorro de la costa de Arica y Camarones (Figura 1b), que cubren una cronología desde el Arcaico Temprano (10.000 aP) hasta el Arcaico Tardío (3500 aP; Tabla 1). Este conjunto de esteras estaba asociado directamente a los cuerpos o en el entorno de los contextos mortuorios (Focacci y Chacón Reference Focacci and Chacón1989; Muñoz y Chacama Reference Muñoz, Chacama, Muñoz, Arriaza and Aufderheide1993; Muñoz et al. Reference Muñoz, Arriaza, Aufderheide, Muñoz, Arriaza and Aufderheide1993; Standen Reference Standen1991; Standen, Arriaza et al. Reference Standen, Santoro, Arriaza, Thompson, Alfonso-Durruty and Crandall2014).

Tabla 1. Sitios funerarios Chinchorro: Procedencia de las esteras analizadas.

* MASMA: Museo Arqueológico San Miguel de Azapa

Cadena operativa

La preparación de las fibras, junco y totora requería de varios procesos que incluía el secado, macerado (poner la materia prima en remojo por varios días, dejando las fibras libres de su envoltura exterior) y machacado. Después que las plantas se maceraban se procedía a rastrillarlas o escardarlas (Agüero Reference Agüero2002; Alday y Cases Reference Alday and Cases2015; Alday y Oyaneder Reference Alday and Oyaneder2018; Cassman et al. Reference Cassman, Odegar and Arriaza2008; Santos Reference Santos2017). Alday y Oyaneder (Reference Alday and Oyaneder2018) han planteado un modelo de cadena operativa, dando énfasis al procesamiento inicial de la fibra vegetal, detallando el tratamiento sobre los tallos de las plantas, transformándolos en hebras tipo pelillo o en huinchas, antes de su utilización, aplicando técnicas de torsión y torzal para la manufactura de los objetos. Por su parte, Santos (Reference Santos2017) ha planteado una cadena operativa desde esta etapa inicial hasta la manufactura del objeto, que involucra diferentes etapas, lo que permite tener una visión secuencial del proceso de manufactura de las esteras. Este proceso involucraría varias jornadas de trabajo, pero con bajo rango de movilidad, ya que las áreas de abastecimiento se ubicaban en los oasis costeros del entorno inmediato a los campamentos de los grupos Chinchorro, con alto retorno en relación con la energía invertida en obtener la materia prima.

Proponemos que la cadena tecnológica-operativa que se generaba en el trabajo de manufactura de las esteras debió ser abordado por varios miembros del grupo. Los principales pasos se detallan en la Figura 2: (a) generación de la necesidad de uso del objeto, en este caso en lo ritual como estera mortuoria (actividad grupal); (b) elección de la materia prima, búsqueda del material idóneo (actividad grupal); (c) recolección de la materia prima, que implica el corte y limpieza (actividad grupal); (d) secado al sol de la materia prima por un par de días (actividad grupal), este proceso se habría llevado a cabo en el mismo lugar de la extracción; (e) preparación de la materia prima, a través de su rehidratación, maceración y machacado (actividad grupal); (f) traslado de la materia prima a algún lugar de trabajo (actividad grupal); (g) designación de la tejedora o tejedor, proponemos que dentro del grupo habrían habido individuos que tenían estos roles específicos (actividad más individual que grupal); (h) la fibra queda lista para ser tejida, se da forma y se materializa el objeto (actividad individual); (i) uso del objeto en el contexto funerario para lo cual fue confeccionado. Dado que estos materiales provienen de sitios rituales, no se visualiza la fase de reutilización o descarte del objeto.

Figura 2. Propuesta de cadena operativa del proceso de manufacturar esteras.

En esta relación, materia prima y tejedora o tejedor, se forma una simbiosis de interacciones donde quien teje se ubica en la misma dirección de la urdimbre, permitiendo que el tejido avance. La dimensión de la estera dependía de dos principios: el tamaño propuesto por la o el ejecutor y el alto máximo de las plantas. En contraste el ancho fue una elección libre. Siguiendo a Adovasio (Reference Adovasio1977:15-16) entendemos que los conceptos de urdimbre y trama no serían de exclusividad sólo para el análisis del tejido a telar, ya que en una estera se encuentran los mismos elementos estructurales básicos.

Resultados

Técnicas de manufactura

De los 153 registros de esteras, sólo el 7,8% de la muestra (n = 12) se conservó completo o parcialmente completo; en contraste, el 93,1% (n = 141) corresponde a fragmentos (con rangos entre 10 cm y 90 cm aproximadamente). De las 12 esteras completas, seis están asociadas a cuerpos de infantes, por lo que son de tamaño pequeño, lo que favoreció su conservación. El análisis de esta muestra identificó dos técnicas: twining o torzal y estera cosida.

Técnica de twining o torzal

Las esteras tejidas con esta técnica son mayoritarias, con el 94% de la muestra total estudiada (144/153). En esta técnica, la urdimbre está enlazada con dos cuerdas de tramas que corren paralelas en forma horizontal a la urdimbre, estructurando un tejido plano. La urdimbre es el conjunto de fibras longitudinales que se mantienen en tensión, cumpliendo un rol pasivo en el tejido (Adovasio Reference Adovasio1977; Brugnoli y Hoces Reference Brugnoli and Hoces1998; Emery Reference Emery1966). Por su parte, la trama cumple un rol activo en la elaboración del tejido, ya que se mueve por sobre y por debajo de los hilos de la urdimbre, formando filas alternadas. Con relación a la torsión del cruce de las tramas, todas las esteras mostraron una torsión Z (n = 133), a excepción de sólo un fragmento de estera que mostró una torsión S (en 10 casos no pudo ser identificada; Figura Suplementaria 1). En el espaciamiento de las tramas todas correspondieron a un twining abierto, pero con una mayor variación en los intervalos. Sin embargo, un tercio de la muestra (34%) mostró entre 1,0 y 2,0 cm de espaciamiento (Figura Suplementaria 2), lo que dio como resultado esteras más bien finas. Se observa además cierta tendencia a que la maceración más fina corresponde a la vez a un tejido donde el espaciamiento entre tramas es menor, resultando de ello una estera más flexible, con mayor dedicación, elaboración y delicadeza.

Bordes o terminaciones

Producto de la estructura de la estera aparecen cuatro elementos del entrelazado y desarrollo del tejido que hemos denominado bordes o terminaciones. Según Hoces y Brugnoli (Reference Hoces and Brugnoli2006), los bordes o terminaciones son el modo de resolver los límites del textil que establecen la distinción entre el objeto y el espacio circundante. Entre ellos identificamos: un borde de inicio (o borde superior), un borde de término (o borde inferior), y dos bordes laterales, que son el producto directo del proceso constructivo, los cuales cierran o refuerzan el tejido. La buena conservación del material estudiado permitió identificar fragmentos de bordes de estera en el 33% de la muestra estudiada (48/144).

Borde de inicio

Este borde da inicio a la confección o tejido de la estera. Se identificaron tres tipos que denominamos: (a) urdimbre libre (Figura 3a); (b) urdimbre doblada en U anteroposterior (Figura 3b); y (c) urdimbre doblaba en U hacia uno de los lados (Figura 3c). El borde de urdimbre libre es mayoritario en comparación con los otros dos. Dado que para la confección de una estera no se requiere necesariamente de un marco o de una estructura fija donde se afirmen las fibras, el inicio del tejido deja las urdimbres libres, las cuales son fijadas con la trama. El borde con urdimbre doblado en U anteroposterior posee dos variantes, una de ellas se realiza montando las urdimbres sobre un cordón eje, lo que genera un tejido de doble cara (Figura 3b.1); y en la otra, se dobla la urdimbre y se corta al borde, se fija con la trama, luego se dispone una nueva trama que refuerza el borde de inicio (Figura 3b.2). El borde de urdimbre doblado en U hacia un lado, el inicio del tejido se realiza doblando la urdimbre hacia uno de los lados, y se fija con una doble trama (Figura 3c).

Figura 3. (a-c) Tipos de bordes de inicio en esteras con técnica de twining; (d-f) tipos de bordes de términos en esteras con técnica de twining (sitio Morro-1, periodo Arcaico Tardío). (Color en la versión electrónica)

Borde de término

Corresponde al remate o límite de la urdimbre, producto del término que se le da al tejido, lo que permite que este no se desestructure, y que la trama permanezca en su lugar. Se identificaron tres tipos de remate de borde de término, que denominamos: (a) urdimbre suelta consiste en que en el remate final de la trama se dejan las urdimbres sueltas y las fibras se cortan de un largo parejo de forma horizontal, de 2 a 3 cm por sobre la última trama, y excepcionalmente algunas esteras muestran un largo mayor a 10 cm (Figura 3d); (b) urdimbre torcida consiste en que se toman grupos de hilos de urdimbre, se tuercen, y para que no se desenrollen se rematan en un nudo, a modo de flecos (Figura 3e; Hoces y Brugnoli Reference Hoces and Brugnoli2006); (c) urdimbre embarrilada consiste en que los haces de fibra se embarrilan y se amarran, envolviendo los finales de la urdimbre, a modo de flecos (Figura 3f).

Bordes laterales

Se refieren a la solución de remate que se produce en la pasada de la trama, cuando esta cambia de fila. Este borde aplica sobre el primer y último haz de la urdimbre. Se identificaron seis tipos de bordes que denominamos: (a) embarrilado completo consiste en envolver el haz de la urdimbre en un continuo, con las hebras que son parte de la trama (Figura 4a); (b) embarrilado alternado (Figura 4b) consiste en envolver el haz de la urdimbre alternando un espacio por medio, según va la trama (Bird Reference Bird1985; Engel Reference Engel1963:28); (c) torcido consiste en torcer la trama, cuando esta ha finalizado la fila, y se traspasa de manera paralela a la urdimbre y accede así a la próxima fila (Figura 4c); (d) envoltura simple (Figura 4d) consiste en torcer la trama cuando ha finalizado la fila y se traspasa a la próxima fila, envolviendo desordenadamente el último haz de la urdimbre (Engel Reference Engel1963:28); (e) urdimbre flotante consiste en adicionar una última columna de fibra torcida en “S” de dos cabos y que se va amarrando con la trama (Figura 4e); (f) torcido en ocho consiste en que al llegar al último haz de la urdimbre se tuercen separadamente los cabos que forman la trama y se deja distancia para continuar la próxima fila del tejido; luego, las hebras torcidas pasan cada una por un lado del haz de la urdimbre, quedando esta en el medio (Figura 4f).

Figura 4. Tipos de bordes laterales en esteras con técnica de twining: (a-e) sitios Morro-1 y Morro 1/6, periodo Arcaico Tardío; (f) sitio Acha-3, periodo Arcaico Temprano. (Color en la versión electrónica)

Técnica de estera cosida

Las esteras tejidas con esta técnica son escasas, con sólo un seis por ciento de la muestra total estudiada (9/153). Esta técnica estructura un tejido donde: (a) la urdimbre, el elemento pasivo, es un conjunto de varillas semi-rígidas, las cuales son perforadas, traspasando una cuerda que corresponde a la trama; (b) la trama tiene el rol activo de atravesar cada varilla, es decir, las urdimbres son cosidas una junto a otra dando estructura al tejido, donde va en forma espaciada uniendo las urdimbres (Figura 5). Así entonces, la trama queda oculta en el interior de la varilla, lo que le da textura y cierto espesor al tejido. Por esta razón, Bittmann y Munizaga (Reference Bittmann and Munizaga1984:392) emplearon el concepto de trama oculta para definirla.

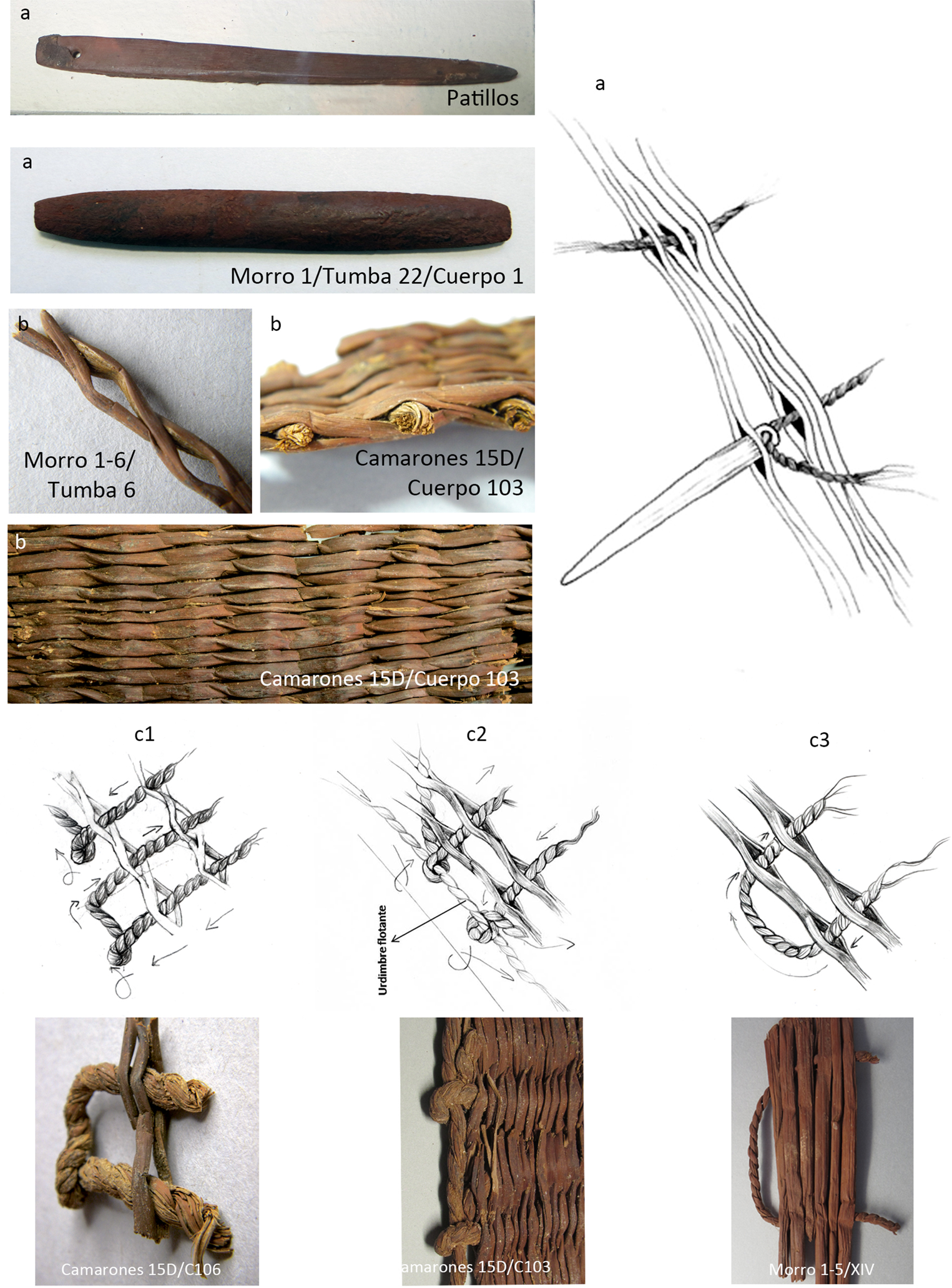

Figura 5. (a) Aguja de madera (sitio Patillos) y probable preforma de aguja de madera (sitio Morro-1); (b) fragmentos textiles con técnica de estera cosida (sitios Cam-15D y Morro 1/6); (c1-c3) tipos de bordes laterales en estera cosida (periodo Arcaico Tardío, sitios Cam-15D y Morro 1/5). (Color en la versión electrónica)

La trama, que en este caso corresponde a una cuerda torcida (de dos cabos y torsión “S”) que se enhebra a una aguja (Figura 5a), de ahí el concepto de estera cosida para caracterizar esta técnica. Se trata de un objeto de madera de sección oblonga, aguzado en el extremo distal y con un pequeño agujero en el extremo proximal, con la cual se perfora el haz de urdimbre, formando un ojal claramente visible (Figura 5b). En resumen, esta técnica se realiza con tres pasos generales: se humedece la fibra y se corta de una misma longitud para formar la urdimbre; se confecciona un cordón de dos cabos, torcido en “S”; y se perforan y traspasan a una misma altura todos los haces de la urdimbre en forma alternada (con espaciamiento entre 8 y 15 cm) con el cordón, cosiendo o hilvanando con una aguja o punzón, lo que va a permitir unir y fijar las varillas de urdimbre formando la estera.

Bordes o terminaciones

Se revisó una estera pequeña completa que contenía el cuerpo de un nonato (Figura Suplementaria 3; Guillén Reference Guillén1992:122), donde fue posible observar que ambos bordes, tanto de inicio como de término, no presentan una forma especial, dado que esta técnica de manufactura no requiere de un remate, permitiendo que la urdimbre se fije con la costura de la trama (que queda oculta), lo que le da la estructura a la estera.

Borde lateral

Al igual que en la técnica de twining o torzal, los bordes laterales refieren a la solución de remate que se produce cuando va a cambiar de fila la trama (pasada). Este borde se ejecuta sobre el primero y último tallo o haz de la urdimbre. En la muestra, se identificaron tres tipos de borde que denominamos: (a) borde en ángulo: consiste en que la trama al terminar la última urdimbre retorna, volviendo a la siguiente fila con un pequeño retorcido en ángulo de 90° (Figura 5.c1); (b) borde sobre haz de urdimbre flotante: consiste en que a partir de la trama torcida que va entremedio de la fibra, cuando esta va a cambiar de fila, se engancha a un haz torcido que se agrega a la urdimbre, como elemento flotante e independiente. La trama se engancha y se tuerce sobre esta urdimbre flotante, y retorna diagonalmente al siguiente haz de urdimbre traspasando los ojales (Figura 5.c2); (c) borde simple se presenta a partir del paso de la trama torcida que va entremedio de la fibra o ligamento, al terminar el último haz de la urdimbre enlaza de manera continua la pasada a la otra fila de la trama, consiguiendo dar forma a la estera (Figura 5.c3).

Diseños de las esteras

El 23% de la muestra total estudiada (36/153) presentó alguna decoración lograda con elementos aditivos o que son parte estructurante del tejido. Entre los elementos aditivos se encuentran pinturas y bordados. Entre los diseños estructurantes al tejido, se encuentran las esteras con las urdimbres torcidas o cambios de puntadas.

Elementos aditivos en la decoración de las esteras

Diseños pintados y formas de aplicación

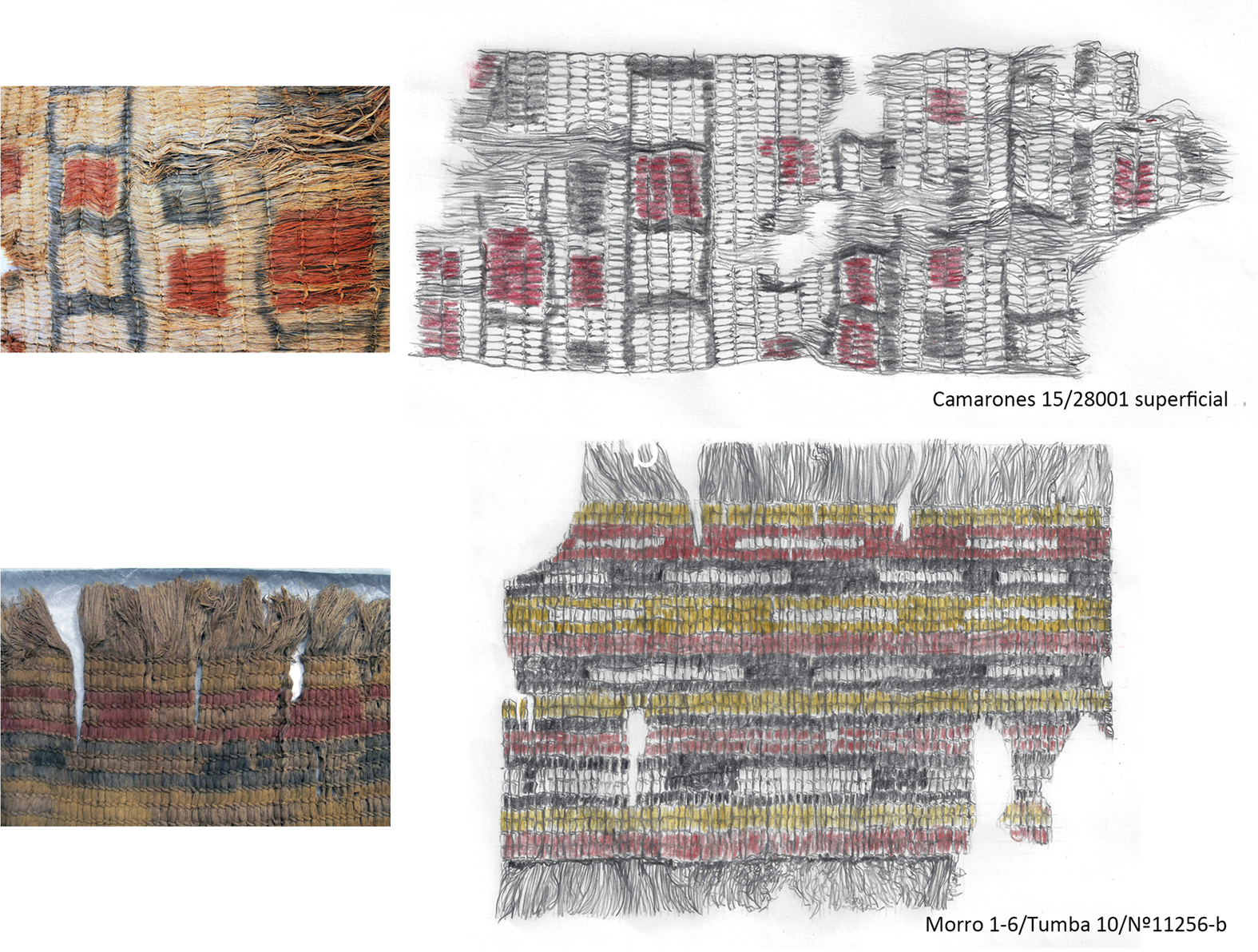

El 10,5% de la muestra estudiada (16/153) presentó evidencias de pintura (Tabla Suplementaria 1; Figura Suplementaria 4). Consiste en la aplicación de pinturas de colores sobre la fibra vegetal, que se aplicó después de que la fibra fue macerada y la estera fue tejida. Los diseños dan forma a dameros ajedrezados (Figuras 6a y 6b), escalonados (Figura 7a) y franjas o líneas paralelas polícromas que cubren la superficie total o parcial de la pieza (Figura 7b).

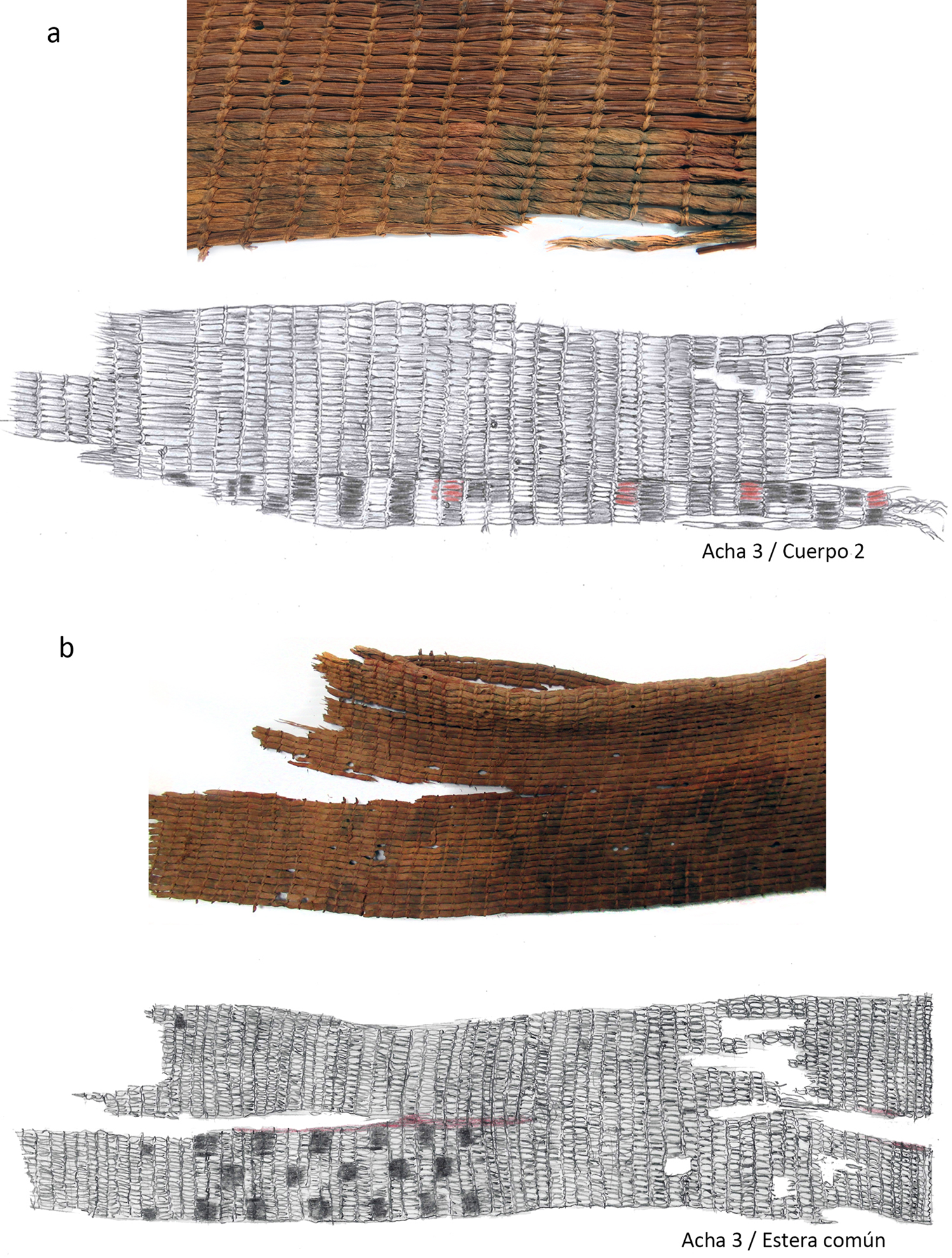

Figura 6. (a-b) Esteras pintadas con óxidos minerales, diseños ajedrezados (sitio Acha-3, periodo Arcaico Temprano). (Color en la versión electrónica)

Figura 7. (a) Estera pintada con óxidos minerales, diseños escalerados (sitio Cam-15D, periodo Arcaico Tardío); (b) estera pintada con óxidos minerales, diseños de líneas paralelas (sitio Morro 1/6, periodo Arcaico Tardío). (Color en la versión electrónica)

En esta colección de esteras analizadas se identificó una estera excepcional procedente del sitio Camarones 15D (Arcaico Tardío; Muñoz et al. Reference Muñoz, Rocha and Chacón1991; Rivera et al. Reference Rivera, Mumcuoglu, Matheny and Matheny2008). Corresponde a unas de las pocas esteras completas y de grandes dimensiones que cubría un entierro múltiple integrado por siete individuos.Footnote 1 Fue pintada con complejos diseños geométricos, que incluyen círculos, rectángulos y escalonados polícromos (Figura Suplementaria 5), donde la superficie pintada llega sólo hasta donde la estera da la vuelta, envolviendo los cuerpos que ocupaban la posición lateral del entierro múltiple. Esto demuestra que la estera fue pintada cuando ya estaba puesta cubriendo los cuerpos. Este sitio ha sido datado entre los 4000 y 3500 aP (Muñoz et al. Reference Muñoz, Rocha and Chacón1991; Rivera et al. Reference Rivera, Mumcuoglu, Matheny and Matheny2008).

Otros dos fragmentos de estera, excepcionales por su antigüedad (8120 ± 90 aP), proceden del sitio Acha-3 (Arcaico Temprano; Standen y Santoro Reference Standen and Santoro2004), fueron parte también de una estera que cubría un entierro múltiple integrado por tres individuos. Los diseños de estos fragmentos corresponden a ajedrezados bicromos negro y rojo, y líneas rojas (Figuras 6a y 6b).

Preparación de las pinturas y formas de aplicación

Los óxidos que conforman la pintura suelen ser sólidos; es necesario por lo tanto moler y agregar un aglutinante el que va a emulsionar, manteniendo en suspensión las partículas de óxido. Esta mezcla va a conferir resistencia en el proceso de secado de la pintura; de esa manera se aplica como una película que va a recubrir la superficie del soporte. Este tipo de pintura no posee un fijador permanente que permita su adherencia. La aplicación es superficial, ya que la fibra no se tiñe para que absorba el colorante. Esta forma de aplicación hace que el pigmento con el paso del tiempo se vaya perdiendo.

Los dedos de las manos pudieron ser el medio de aplicación del color sobre una superficie, además de finos palos aguzados, brochas pequeñas, pinceles o hisopos (Sepúlveda et al. Reference Sepúlveda Marcela, Cornejo, Lienqueo and Rousselière2013) elaborados en fibra vegetal, pelo animal o pelo humano, atados a un vástago que permitía deslizar la pintura con trazos y líneas precisas. Estos artefactos han sido encontrados en contextos funerarios Chinchorro (Schiappacasse y Niemeyer Reference Schiappacasse and Niemeyer1984:60; Standen Reference Standen2003:192). Los colores recurrentes corresponden al rojo (óxidos de hierro) y negro (óxidos de manganeso), y en menor recurrencia aparece el amarillo ocre. Estos pigmentos han sido identificados en microfragmentos de muestras de pinturas obtenidas de pieles de cuerpos con momificación artificial mediante análisis fisicoquímicos (Sepúlveda et al. Reference Sepúlveda Marcela, Cornejo, Lienqueo and Rousselière2013:145), y que provienen de los mismos sitios de donde proceden las esteras analizadas.

Los pigmentos se guardaban como terrón compacto, lo que permitía tenerlos disponibles para ser usados en cualquier momento. Además, en los contextos funerarios se han encontrado algunos morteros, manos para molienda, recipientes de concha de moluscos para mezclar y diluir el color, con residuos de pintura in situ, bolsitas de cuero con pigmento y brochas de fibra vegetal y animal (Rivera et al. Reference Rivera, Mumcuoglu, Matheny and Matheny2008; Sepúlveda et al. Reference Sepúlveda Marcela, Cornejo, Lienqueo and Rousselière2013; Standen Reference Standen2003; Standen y Arriaza Reference Standen and Arriaza2016; Uhle Reference Uhle1917), elementos básicos e indispensables para el trabajo de pintar.

Diseños bordados y formas de aplicación

El 13% de la muestra total estudiada (20/153) presentó evidencias de aplicación de bordados formando diseños. Consisten en la ornamentación realizada sobre las urdimbres y/o tramas, incorporando hebras de fibra animal o vegetal, que permitían un cambio de color y textura en un área del tejido. Los hilos de color, diferente al soporte vegetal, recorren pequeños tramos formando imbricadas figuras geométricas, o puntadas serpenteadas que cambian la monotonía de un tejido plano. El proceso de bordar y ornamentar la superficie de las esteras era el resultado del cruce de hilos formando diseños, usando una aguja, que permite dar puntadas entre la fibra; por lo tanto, este es el elemento fundamental para ejecutar la técnica. Consiste en una espina de cactus fina y larga, cuyo extremo proximal se perfora para así enhebrar un hilo o cuerda (Standen Reference Standen2003:194).

Los bordados se elaboran de diferentes formas: (a) puntadas que pasan entre la trama y la urdimbre (Figura 8a); (b) puntadas que envuelven la trama pasando sobre ella (Figura 8b); (c) puntadas que envuelven (Figura 8c) embarrilando intervalos de urdimbre (Brugnoli y Hoces Reference Brugnoli and Hoces1998); y (d) puntadas que enlazan en “8” la trama (Figura 8d).

Figura 8. (a-d) Tipos de bordados, con hilados de fibra de camélido teñidos (sitios Morro-1 y Morro 1/6, periodo Arcaico Tardío). (Color en la versión electrónica)

Diseños estructurantes de las esteras

Cambios en la dirección de las torsiones de urdimbres y tramas

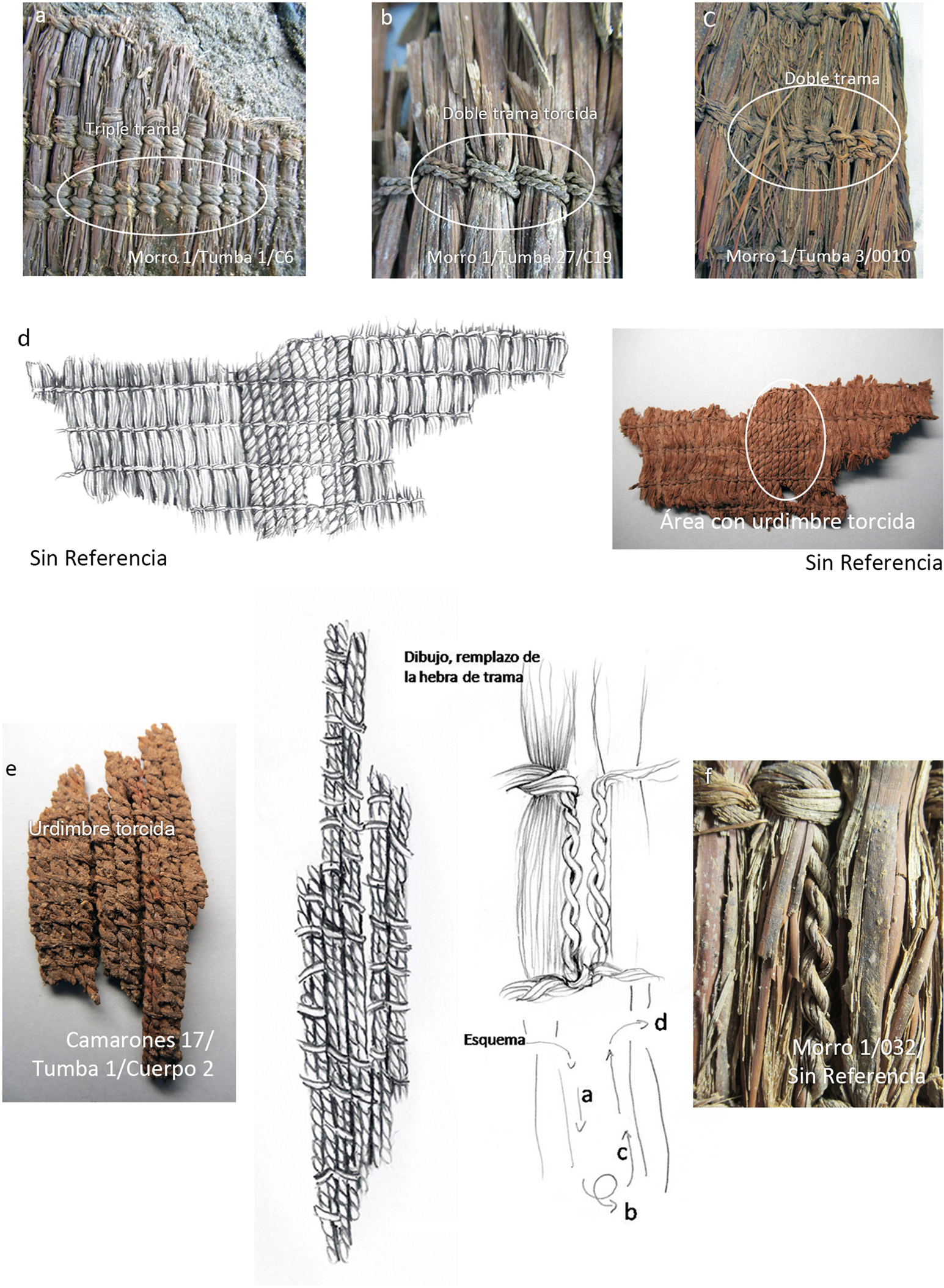

El siete por ciento de la muestra presentó este rasgo (10/153). Producen variaciones en la distancia y filas de la trama en algún espacio del tejido. En otros casos, hacen doble y triple trama, torciendo la fibra muy delgada (Figuras 9a-9c).

Figura 9. (a-c) Cambios o variaciones estructurantes: distancia, grosor, torsión, doble y triple trama; (d-e) torsión de la urdimbre en algún espacio del tejido (sitio Morro-1, periodo Arcaico Tardío; Cam-17, periodo Arcaico Medio). (Color en la versión electrónica)

Torsión de la urdimbre

El tres por ciento de la muestra presentó este rasgo (2/153). Las urdimbres se tuercen al momento de manufacturar el tejido, produciendo un cambio visual de la superficie de la estera (Figuras 9d-9e).

Algunos gestos técnicos en la manufactura de las esteras

Se han observado ciertos detalles técnicos en la producción de las esteras que pensamos necesario caracterizar y así completar con todos los atributos que han sido posibles de observar en este análisis.

Solución para alargar las hebras de la trama

Para lograr hebras de trama de mayor longitud, la hebra que se está por terminar se tuerce y se traspasa al anterior enlace de la trama. Al llegar a la trama anterior, se enlaza y se anuda con la nueva hebra. La nueva hebra se tuerce y se traspasa a la trama que se venía enlazando. Finalmente se retoma la trama correspondiente y se continúa enlazando la urdimbre (Figura 9f). Otra modalidad de extensión de la trama es a través de unir con un nudo simple una nueva cuerda (Figura Suplementaria 6).

Esteras dobladas

Se identificaron dos restos de esteras las cuales fueron dobladas sobre sí misma, a modo de un cojín. Se observa un refuerzo, duplicando el enlace de la trama, en la zona donde se encuentra el doblez (Figura Suplementaria 7). Se destaca que no presentan costuras en los bordes con la intención de cerrarlas para ser usadas a modo de bolsas.

Discusión y conclusión

La producción y especialización en la manufactura de las esteras

Fuentes de aprovisionamiento

Dado que las plantas —Cyiperaceae y Thyphaceae— con las que manufacturaban las esteras crecen en el entorno inmediato al hábitat de desembocadura de valles y quebradas de las poblaciones Chinchorro, su acceso y recolección se vio favorecida. Siguiendo a Bleed (Reference Bleed1986:738), quien plantea que las presiones ambientales interactúan con el comportamiento humano, para favorecer algunas alternativas tecnológicas a expensas de otras, estas poblaciones explotaron ampliamente este recurso durante más de 6.000 años. Así entonces debieron lograr un profundo conocimiento sobre el comportamiento de su ciclo de vida. Estas plantas poseen cualidades y atributos estructurales que las hacen óptimas para ser tejidas: son flexibles, pero a la vez resistentes, y son suaves, pero a la vez muestran cierto grado de dureza (Saltzman Reference Saltzman2004). Otro factor determinante en su uso como materia prima para elaborar esteras es la gran altura que alcanzan sus tallos y hojas, de hasta 3 m, lo que les permitía elaborar estas grandes mantas.

Concordamos con Alday y Oyaneder (Reference Alday and Oyaneder2018:105) en que “los humedales fueron locaciones de actividad recurrente en el quehacer tecnológico, más allá de la simple obtención y recolección de materia prima vegetal”. La cadena tecnológica-operativa de la manufactura de la estera habría requerido de tiempo prolongado y con etapas bien definidas en su desarrollo (Santos Reference Santos2017). Aunque no se puede precisar cuántas personas participaban en la producción de tejidos en fibra vegetal, es probable que la cadena de trabajo habría sido realizada entre varios individuos. Hipotetizamos que la etapa final de la confección de la estera debió ser realizada en forma individual.

El registro de esteras pintadas, sumado a los cuerpos y otra diversidad de artefactos que también pintaban, demuestra que tuvieron conocimiento de depósitos minerales que aún no han sido identificados. Esta materia prima, óxido de hierro, era altamente demandada por las poblaciones costeras y probablemente la obtuvieron de fuentes a lo largo de la costa. El manganeso, para preparar pinturas de la gama de los negros azulados, habría provenido de fuentes primarias de aprovisionamiento exclusivas de la cordillera andina (Sepúlveda et al. Reference Sepúlveda Marcela, Cornejo, Lienqueo and Rousselière2013). Sin embargo, en la costa se han encontrado vetas o pequeños lentes de pirolusita (dióxido de manganeso, MnO2) en el entorno de la desembocadura del Río Lluta (farellón rocoso de Gallinazo) y yacimientos de hematita (óxido férrico, Fe2O3) en el tramo bajo del mismo río (puente Santa Lucía; Navarro et al. Reference Navarro, Carrasco and Sanzana2020), fuentes que pudieron ser conocidas y explotadas por los grupos Chinchorro.

Habilidades técnicas y destreza en el trabajo de la fibra vegetal

Diversos autores concuerdan en señalar que en las poblaciones Chinchorro había una alta especialización en el trabajo en fibra vegetal (Agüero Reference Agüero2002; Alday y Cases Reference Alday and Cases2015; Alday y Oyaneder Reference Alday and Oyaneder2018; Cassman et al. Reference Cassman, Odegar and Arriaza2008; García y Belmonte Reference García, Belmonte, Arriaza and Standen2016; Muñoz y Chacama Reference Muñoz and Chacama1982, Reference Muñoz, Chacama, Muñoz, Arriaza and Aufderheide1993; Schiappacasse y Niemeyer Reference Schiappacasse and Niemeyer1984; Santos Reference Santos2017; Standen Reference Standen2003; Uhle Reference Uhle1917; Ulloa Reference Ulloa1974; Umire Reference Umire2013; Wise Reference Wise1999). El análisis de esta muestra permitió conocer que la confección y manufactura de las esteras requirió de conocimientos, especialización técnica y de saberes que fueron transmitidos de generación en generación.

Dada la semi-rigidez de la fibra, sostenemos que habría permitido manufacturar una estera sin el requerimiento de algún tipo de marco rígido que sirviera como soporte para fijar la urdimbre. En el registro arqueológico no se ha encontrado ningún tipo de bastidor o algo similar que sugiera su empleo. Trabajos etnográficos muestran el uso de pesos, como piedras, dispuestas sobre las urdimbres para mantenerlas fijas y machacarlas durante su confección (Farfán Reference Farfán Cárdenas2015).

Las esteras muestran una alta estandarización en su manufactura: uniformidad en el espaciamiento de las filas de tramas y el grosor de los haces de urdimbre, regularidad de la torsión, el modo como resuelven las terminaciones, el grado de finura del tejido, y la incorporación de diseños decorativos. Es probable que en el tejido de una estera haya intervenido sólo una persona, ya que se observan varios atributos que permiten reconocer una misma mano que aplica la misma tensión a la fibra, con la misma fuerza en cada puntada, dándole uniformidad. En las etapas iniciales de la cadena operativa fueron tareas más colectivas. Estas actividades grupales y de cooperación pudieron haber servido para mitigar o amortiguar las tensiones sociales entre estos grupos, que hemos observado desde el registro bioarqueológico (Standen et al. Reference Standen, Santoro, Arriaza, Coleman, Monsalve and Marquet2020).

Habilidades plásticas en el diseño y decoración de las esteras

La producción de las esteras incluyó una dimensión tanto funcional y de valoración estética de sus creaciones. El acto de pintar requiere de conocimientos técnicos y habilidades plásticas. Pintar una estera sugiere que la o el artista la percibió como una obra más allá de su función utilitaria, al situarse frente a un espacio llano que llenó de color, cuya distribución estructuró una composición armónica, equilibrada y simétrica. Dado que no existieron patrones preestablecidos de diseños, símbolos y colores aplicados a la fibra, en el juego imaginario de los Chinchorro concibieron el diseño como una forma de lenguaje y de respuesta a la necesidad de comunicar o expresar ideas, creencias y emociones.

Desde una perspectiva técnica, colores y diseños se aplicaron cuando la estera ya estaba terminada, para luego entrar a sellar el contexto funerario. Debido a que la epidermis de la totora o junquillo es gruesa y poco permeable, las fibras de las esteras pintadas debieron ser maceradas para fijar el color.

Diversidad de usos de las esteras

Los usos y funciones de las esteras fueron diversos, pero fue en el contexto funerario de la esfera ritual donde se desplegaron con mayor integridad y riqueza visual (Allison et al. Reference Allison, Arriaza, Standen, Focacci, Rivera and Lowestein1984; Arriaza Reference Arriaza2005; Arriaza et al. Reference Arriaza, Madden, Standen and Haas2005; Bird Reference Bird1943, Reference Bird1985; Bittmann y Munizaga Reference Bittmann and Munizaga1984; Cassman et al. Reference Cassman, Odegar and Arriaza2008; Engel Reference Engel1963; Guillén Reference Guillén1992; Muñoz y Chacama Reference Muñoz, Chacama, Muñoz, Arriaza and Aufderheide1993; Santos Reference Santos2017; Schiappacasse y Niemeyer Reference Schiappacasse and Niemeyer1984; Standen Reference Standen1997; Uhle Reference Uhle1917; Ulloa Reference Ulloa1974; Umire Reference Umire2013; Wise Reference Wise1999). Hay que considerar que estos fueron los únicos tejidos de grandes dimensiones que dispusieron los Chinchorro para ser empleados además en la vida cotidiana, en funciones tales como: cobijos para dormir y descansar, tapetes para delimitar espacios predefinidos en el ámbito doméstico, preparación y consumo de alimentos; actividades lúdicas con infantes y, en general, en espacios de socialización.

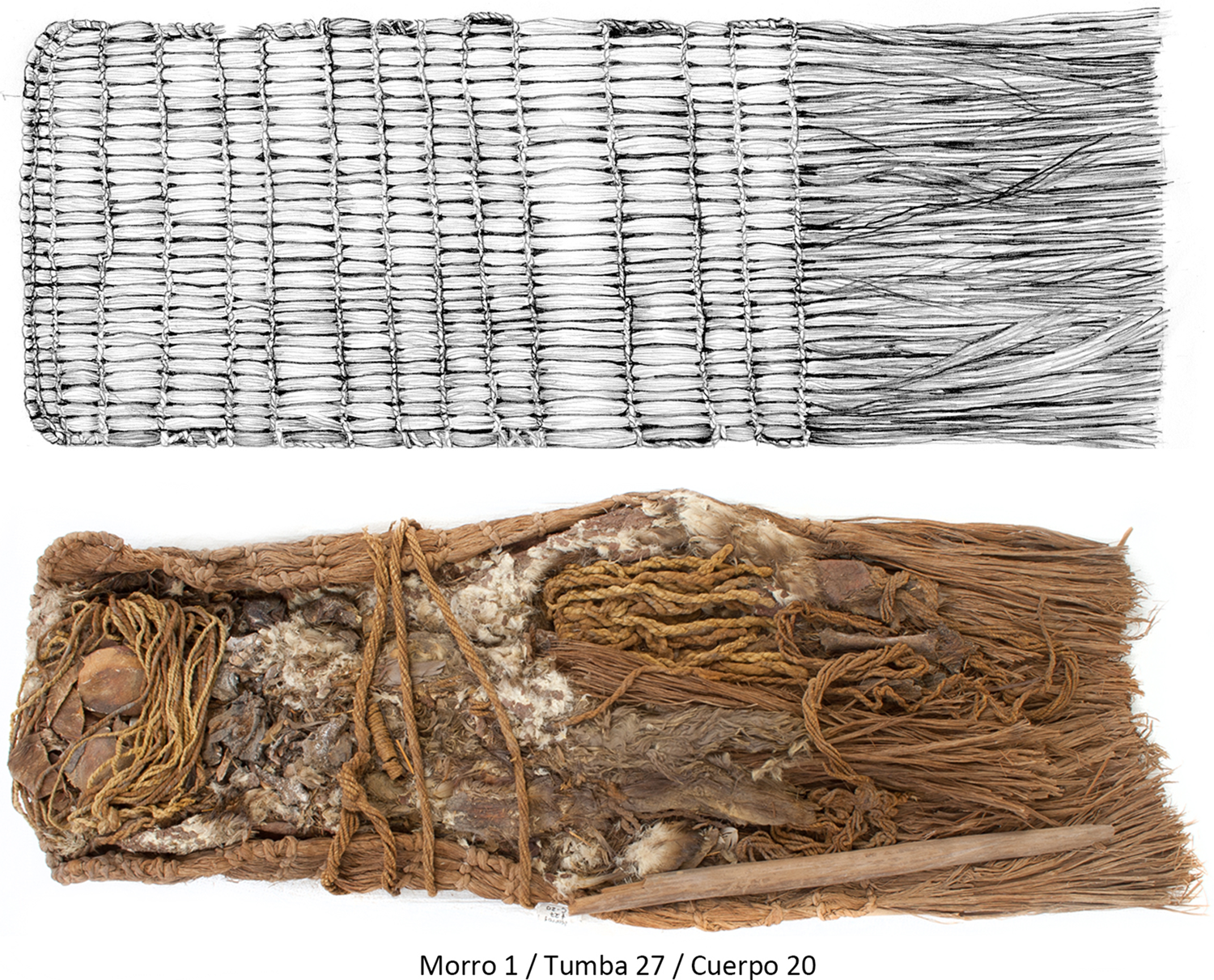

Esteras y cuerpos: Edad, sexo y tratamiento mortuorio

Las poblaciones Chinchorro destacan por la especial dedicación y preocupación que mostraban los adultos hacia los infantes e incluso fetos (Standen Reference Standen, Santoro, Arriaza, Coleman, Monsalve and Marquet2020). Estos individuos que emergían a la vida, pero que encontraron una muerte prematura, recibieron una mayor atención en el ritual mortuorio, con laboriosos, costosos y complejos tratamientos funerarios (Llagostera Reference Llagostera2003; Standen Reference Standen, Santoro, Arriaza, Coleman, Monsalve and Marquet2020; Standen, Arriaza et al. Reference Standen, Arriaza, Santoro and Santos2014; Standen, Santoro y Arriaza Reference Standen, Santoro, Arriaza, Thompson, Alfonso-Durruty and Crandall2014). Desde esta perspectiva, también es destacable la particular relación de infantes y esteras. La mayoría de las esteras completas que registramos en este estudio están asociadas con infantes (Figura 10), lo que demuestra que fueron especialmente confeccionadas y diseñadas para individuos pequeños. La forma de depositar los infantes sobre las esteras (y posiblemente también en vida) sugiere gestos de cuidado y contención, como requieren ser tratados los humanos recién nacidos y los infantes, dada su total dependencia de los adultos para su sobrevivencia. En relación con el sexo de los individuos, no se identificó ningún rasgo tecnológico o decorativo diferenciador. Las esteras pintadas con diseños complejos fueron puestas en entierros colectivos o múltiples, integrados por adultos y subadultos de ambos sexos.

Figura 10. Fardo funerario de nonato con momificación natural, depositado sobre una estera con técnica de twining (dibujo a escala; sitio Morro-1, periodo Arcaico Tardío). (Color en la versión electrónica)

La longitud de las esteras que cubrían cuerpos de individuos adultos alcanza 1,5 m. El ancho es más variable, ya que dependía si era para inhumaciones individuales o múltiples, o si los cuerpos eran cubiertos o envueltos con la estera. En algunos casos formaron fardos funerarios, amarrando la estera al cuerpo con una cuerda vegetal torcida o trenzada. Este patrón fue compartido por poblaciones arcaicas de la costa centro sur y norte del Perú (Bird Reference Bird1985; Engel Reference Engel1960).

El patrón funerario Chinchorro incluyó desde complejos tratamientos mortuorios como la momificación artificial, cuerpos cubiertos con una capa de barro, hasta cuerpos que sólo muestran momificación natural o se encuentran esqueletizados (Allison et al. Reference Allison, Arriaza, Standen, Focacci, Rivera and Lowestein1984; Arriaza Reference Arriaza2005; Arriaza et al. Reference Arriaza, Cornejo, Lienqueo, Standen, Santoro, Guerra, Van Hoesen and Santos2012; Schiappacasse y Niemeyer Reference Schiappacasse and Niemeyer1984; Standen Reference Standen1991, Reference Standen1997; Uhle Reference Uhle1917, entre otros). Estos tres estilos de tratamientos mortuorios incluyeron el uso de esteras formando parte del fardo funerario. No encontramos una correlación positiva entre mayor complejidad funeraria con mayor complejidad en la manufactura de esteras (más finas, pintadas y decoradas). Tratamientos funerarios más simples, con menor inversión de energía, no se asocian a esteras también más simples. Consecuentemente, nuestros resultados muestran que la disposición de esteras finas o gruesas no tienen relación con la complejidad del tratamiento mortuorio. Lo mismo ocurre con las esteras decoradas, asociadas indistintamente a cuerpos con o sin momificación artificial.

Las técnicas: Escala temporal y espacial

Se identificaron dos técnicas de manufactura de las esteras. La primera corresponde a la técnica de twining (Adovasio Reference Adovasio1977) o torzal, documentada desde el Arcaico Temprano (10.000 aP) hasta el Arcaico Tardío (3500 aP), por lo que predomina en la muestra estudiada (94%). En esta muestra se identificó sólo twining abierto, pero fragmentos de esteras con twining cerrado se han documentado para el sitio doméstico y funerario Chinchorro Camarones 14 (7000 aP; Schiappacasse y Niemeyer Reference Schiappacasse and Niemeyer1984:66, Figura 28c), lo que demostraría que esta técnica se aplicó para tejidos con otras funciones. El twining abierto tipo estera, sin embargo, es el que predomina para cubrir o envolver los contextos mortuorios.

La técnica twining o torzal ha sido previamente documentada en las poblaciones Chinchorro (Agüero Reference Agüero2002; Arriaza Reference Arriaza2005; Bittmann y Munizaga Reference Bittmann and Munizaga1984; Cassman et al. Reference Cassman, Odegar and Arriaza2008; Muñoz y Chacama Reference Muñoz and Chacama1982, Reference Muñoz, Chacama, Muñoz, Arriaza and Aufderheide1993; Santos Reference Santos2017; Schiappacasse y Niemeyer Reference Schiappacasse and Niemeyer1984; Standen Reference Standen1991, Reference Standen1997; Uhle Reference Uhle1917; Ulloa Reference Ulloa1974, Reference Ulloa1982). Esta técnica textil habría sido la matriz del desarrollo posterior de la textilería andina, con fibras más finas, flexibles y versátiles, como el algodón y la fibra de camélido. La técnica de twining es ubicua, registrándose en varios sitios tempranos de Norteamérica (Adovasio et al. Reference Adovasio, Andrews, Hyland and Illingworth2001; Connolly et al. Reference Connolly, Pat Barker, Fowler, Hattori, Jenkins and Cannon2016; Fowler et al. Reference Fowler, Hattori, Dansie, Drooker and Webster2000), norte de México y Sudamérica (Adovasio y Lynch Reference Adovasio and Lynch1973; Adovasio y Maslowski Reference Adovasio, Maslowski and Lynch1980; Benfer Reference Benfer1999; Bird Reference Beresford-Jones, Pullen, Chauca, Cadwallader, García, Salvatierra and Whaley1943, Reference Bird1985; Engel Reference Engel1960, Reference Engel1963; Jolie et al. Reference Jolie, Lynch, Geib and Adovasio2011; Quilter Reference Quilter1989; Schiappacasse y Niemeyer Reference Schiappacasse and Niemeyer1984; Vallejos Reference Vallejos1982, entre otros),

La segunda técnica identificada corresponde a la técnica de estera cosida. Esta técnica tiene una limitada frecuencia (seis por ciento de la muestra estudiada) y su rango temporal está acotado exclusivamente hacia fines del Arcaico Tardío (4000-3500 aP). Esta baja presencia, probablemente, se deba a la mayor complejidad y laboriosidad requerida en su manufactura. Sin embargo, espacialmente tiene la misma distribución que la técnica del twining, desde Arica hasta Patillos en la costa sur de Iquique, es decir casi todo el territorio Chinchorro del norte de Chile (Figura 1a). Fue identificada previamente por Bittmann y Munizaga (Reference Bittmann and Munizaga1984:Figuras 4a y 4b) en el sitio Chinchorro de Patillos, y por Schaedel y colaboradores (Reference Schaedel, Nielsen, Toro and Schaedel1957) en el sitio Chinchorro de Bajo Molle, ambos al sur de Iquique.

Dos hipótesis pueden ser planteadas respecto a su origen: (a) que esta técnica haya ingresado a la costa del Desierto de Atacama como resultado de las interacciones sociales y la movilidad que, a partir del Arcaico Tardío se intensifican en los Andes del Centro Sur. Esta técnica, sin embargo, no ha sido documentada en otros sitios arcaicos de Sudamérica; esto podría deberse a una cuestión de sesgo por mala conservación de la fibra vegetal en otras regiones, o a la carencia de estudios especializados en tecnologías de la fibra vegetal. En contraste, esteras cosidas han sido documentadas en varios sitios arqueológicos y contextos etnográficos distribuidos en una extensa área de Norteamérica, como la Meseta de Columbia, la costa del Pacífico (Held Reference Held2006) y el suroeste (Nuevo México, Texas, Utah; Goldberg Reference Goldberg2018, Reference Goldberg2020; Held Reference Held2006). Por ahora no tenemos antecedentes que las poblaciones del Pacífico de la costa oeste de Norteamérica hayan tenido algún tipo de contacto para explicar el probable ingreso de esta técnica a la costa del norte de Chile; (b) una hipótesis alternativa es que esta técnica podría representar un patrón de creación propia de las poblaciones Chinchorro. Futuras investigaciones en otras regiones de la costa del Pacífico de Sudamérica aportarán a dilucidar el origen de la técnica de las esteras cosidas en la costa del norte de Chile durante el Arcaico Tardío.

Para el Arcaico Temprano, la estera con técnica de twining más temprana documentada en esta muestra procede del sitio Acha-2. La estera cubría el cuerpo de un adulto masculino, fechado en 8970 ± 225 aP (10.580-9520 cal aP; tejido muscular; Chacama y Muñoz Reference Chacama and Muñoz2001; Muñoz y Chacama Reference Muñoz, Chacama, Muñoz, Arriaza and Aufderheide1993). Por su parte la estera pintada (Figura 6) más temprana documentada en esta muestra procede del sitio Acha-3. Uno de los cuerpos de este sitio fue fechado en 8120 ± 90 aP (9260-8680 cal aP; tejido muscular; Standen y Santoro Reference Standen and Arriaza2004). Este es un contexto de un entierro múltiple integrado por tres individuos, cubiertos con una estera con técnica de twining de textura fina, pintada con motivos geométricos a modo de dameros en color negro y líneas rojas. Este registro parece corresponder a la estera pintada de mayor antigüedad en los Andes, manufacturada por estas poblaciones costeras. Durante el Arcaico Medio (7000-5000 aP), en los sitios Maestranza Chinchorro (Standen, Arriaza et al. Reference Standen, Arriaza, Santoro and Santos2014) y Morro 1 (Standen Reference Standen1997), la tecnología de las esteras continúa siendo la misma, no observándose cambios con respecto al Arcaico Temprano. Hacia el final del Arcaico Tardío (4000-3500 aP) se identifican ciertas innovaciones, como la técnica de estera cosida. Además, durante este periodo se incorporan diseños bordados con fibra de camélido hilada y teñida (amarillo, rojo y colores naturales de la fibra), y reaparecen las esteras pintadas, pero esta vez con diseños más complejos.

Debido a que no se observó un proceso de experimentación técnica previa en la manufactura de las esteras, sostenemos que, cuando los primeros grupos arribaron y colonizaron la zona costera del norte de Chile, ya tenían conocimiento tecnológico en el manejo de la fibra vegetal y la técnica twining. Además, planteamos que esta tradición textil fue compartida tanto por los cazadores y recolectores andinos (i.e., Cueva Guitarrero) como por los pescadores, cazadores y recolectores a lo largo de la costa del Pacífico. Más aún, es probable que cuando los primeros grupos humanos ingresaron al continente, ya traían este ancestral conocimiento tecnológico y manejo de estas plantas, que rápidamente se desplegó por el resto del continente hacia Sudamérica.

Tres aristas quedan pendientes en el estudio de la fibra vegetal que requieren de mayor investigación y profundización. La primera se relaciona con identificar el género de las o los creadores de estas manufacturas. Sugerimos, a modo de hipótesis, que la etapa final de la cadena operativa, el trabajo de tejer, bordar y decorar las esteras, lo realizaban las mujeres. La segunda se relaciona con el probable manejo que estas poblaciones tempranas tuvieron con este tipo de plantas, ya que durante los miles de años recolectándolas y procesándolas, les habría llevado a conocer los diferentes estadios de su fenología, pudiendo incluso haber intervenido su ciclo natural de desarrollo, para optimizar su eficiencia como materia prima para el trabajo textil y otros usos (e.g., consumo de sus rizomas como alimento; Núñez y Hall Reference Núñez and Hall1982). La tercera es lograr la identificación científica de las especies vegetales empleadas en la manufactura de las esteras, tanto a nivel taxonómico como genético.

Agradecimientos

Este trabajo es resultado de los proyectos UTA MAYOR N° 3718-16 y FONDECYT N° 1121102 (VGS). Agradecemos a Susana Monsalve y Anita Flores por la asistencia prestada durante esta investigación. En especial a Raúl Rocha por la información proporcionada para el contexto de la estera pintada del sitio Camarones 15D (U-111); al Museo Arqueológico San Miguel de Azapa (MASMA) de la Universidad de Tarapacá, Arica, que custodia las colecciones estudiadas. Agradecemos enormemente a los(a) tres evaluadores de LAQ y muy especialmente al Dr. Edward Jolie, quien realizó valiosos e importantes comentarios y sugerencias que enriquecieron el manuscrito, aunque lo expuesto es de responsabilidad de las autoras. Los créditos para todas las figuras, incluyendo fotos y dibujos son de Mariela Santos (excepto la Figura 1).

Declaración de disponibilidad

Datos disponibles en el repositorio del proyecto FONDECYT 1121102; también pueden ser solicitados a las autoras.

Material suplementario

Para acceder al material suplementario que acompaña este artículo, visitar https://doi.org/10.1017/laq.2021.59.

Tabla Suplementaria 1. Registro de esteras pintadas de las colecciones Chinchorro estudiadas.

Figura Suplementaria 1. Gráfico que ilustra los porcentajes en la orientación de la torsión de las tramas de las esteras con técnica de twining.

Figura Suplementaria 2. Gráfico que ilustra los porcentajes en la variabilidad en los rangos de espaciamiento entre tramas.

Figura Suplementaria 3. Fardo funerario de nonato con momificación artificial, depositado sobre una estera con técnica cosida (sitio Morro1/5, periodo Arcaico Tardío).

Figura Suplementaria 4. Estera pintada con óxidos de minerales y diseños de líneas paralelas (sitio Morro 1/6, periodo Arcaico Tardío).

Figura Suplementaria 5. Estera completa (150 cm alto × 120 cm ancho) pintada con óxidos de minerales con complejos diseños geométricos (escalonados; sitio Cam-15D, periodo Arcaico Tardío).

Figura Suplementaria 6. Solución para alargar las hebras de la trama (izquierda: sitio Acha-3, periodo Arcaico Temprano; derecha: sitio Morro-1, periodo Arcaico Tardío).

Figura Suplementaria 7: Estera doblada; en el pliegue se observa un refuerzo duplicando la trama (sitio Morro-1, periodo Arcaico Tardío).