Este artículo describe las relaciones que las sociedades humanas del lugar más árido del mundo establecieron con sus recursos animales y vegetales, tanto silvestres como domesticados, durante el Formativo de Tarapacá. En un estudio reciente (Santoro et al. Reference Santoro, Capriles, Gayo, de Porras, Maldonado, Standen, Latorre, Castro, Angelo, McRostie, Uribe, Valenzuela, Ugalde and Marquet2017) abordamos la influencia de los cambios ambientales en el desarrollo de las sociedades del Desierto de Atacama, donde expusimos las respuestas humanas a dichas variaciones. Resaltamos la capacidad, continuidad y transformación de dichas poblaciones para intervenir su medio, a través de innovaciones económicas y simbólicas que desplegaron en esta parte de los Andes. Ahora ponemos el acento en el potencial arqueológico del registro ecofactual, tanto arqueobotánico como zooarqueológico —el que generalmente aparece como anexo a la cerámica, tejidos, metalurgia y otros artefactos considerados indicadores temporales y culturales indiscutidos. Este registro media entre lo cultural y ambiental, proporcionando información vital sobre los cambios de la época y para una comprensión renovada de la relación entre naturaleza y cultura forjada por estas sociedades.

El estudio se enmarca en la Pampa del Tamarugal, sintetizando ocho años (2008–2016) de prospecciones y excavaciones en los sitios de Ramaditas, Guatacondo, Pircas, Caserones y Tarapacá−40, ubicados en la región de Tarapacá (Figura 1; Tabla Suplementaria 1). Ellos ofrecen evidencias reveladoras de las transformaciones culturales del Formativo (Formativo temprano: 3000-1750 aP; Formativo tardío: 1750-1000 aP), conceptualizadas como una serie de logros “neolíticos” (Núñez y Santoro Reference Núñez and Santoro2011). Estas propuestas sostienen y enfatizan el paradigma del Formativo como producto directo de economías agrícolas, transformando radicalmente la organización humana del Holoceno. Nuestro propósito, en cambio, es demostrar que dicho proceso forma parte de una larga experiencia del territorio, sus recursos y la concepción de las comunidades Formativas sobre ellos (Uribe y Adán Reference Uribe and Adán2012). Por consiguiente, se evitan interpretaciones que estiman tales transformaciones sociales como mera reacción a los cambios ambientales o por difusión cultural (Rivera Reference Rivera2005; Rivera et al. Reference Rivera, Shea, Carevic and Graffam1996). Al contrario, estas sociedades serían expresión de largas interacciones con el entorno, nutriéndose de innovaciones y creatividades ancestrales, no siempre afortunadas ni absolutas, pudiendo inclusive resistir o adelantarse a los cambios ambientales. Efectivamente, los cementerios más notables y las primeras arquitecturas Formativas de Tarapacá tienen fechas algo anteriores a la época de gran pluviosidad en los Andes durante el Holoceno tardío (Adán et al. Reference Adán, Urbina, Pellegrino and Agüero2013; Maldonado y Uribe Reference Maldonado and Uribe2015; Pellegrino et al. Reference Pellegrino, Adán and Urbina2016; Urbina et al. Reference Urbina, Adán and Pellegrino2012; Uribe et al. Reference Uribe, Carolina Agüero, Herrera and Santana-Sagredo2015).

Figura 1. Mapa del área andina centro-sur, Pampa del Tamarugal, principales áreas de asentamiento y sitios emblemáticos del Formativo.

La Dicotomía Naturaleza-Cultura

En un esfuerzo descolonizador de las mentalidades y las ciencias sociales, la apertura hacia nuevos horizontes interpretativos implica un quiebre con la tradición de pensar el pasado en términos lineales, cartesianos y evolutivos. Por lo tanto, este intento de revisar la historia del Formativo en pleno Desierto de Atacama, todavía dominada por los paradigmas clásicos en la arqueología andina (Kaulicke Reference Kaulicke2007), obliga a una renovación. Este ejercicio reflexivo está inspirado en perspectivas antropológicas que cuestionan la dicotomía naturaleza-cultura (Paleolítico-Neolítico) y, en consecuencia, los enfoques monistas y homogeneizadores (Descola Reference Descola2012; Descola y Pálsson Reference Descola and Pálsson2001; Ingold Reference Ingold2000). Replantear la conexión entre naturaleza, sociedad y cultura significa reposicionar la comprensión eco-antropológica de la disciplina (Descola y Pálsson Reference Descola and Pálsson2001), asumiendo que lo verdaderamente importante son los campos de significación concernidos en esa relación con el medioambiente (Razeto Reference Razeto2016). En particular, la Pampa del Tamarugal ofrece un escenario relevante no sólo para imaginar un Formativo más humano, sino también porque es un campo privilegiado para explorar formas de comprender relacional y simétricamente sus trayectorias culturales (Uribe Reference Uribe, Acuto and Zarankin2008; Uribe y Adán Reference Uribe, Adán, Jackson, Salazar and Troncoso2008, Reference Uribe and Adán2012).

La dicotomía naturaleza-cultura ha mantenido un lugar relevante en la tradición antropológica que se anida en una contradicción fundamental de la teoría evolutiva, donde la cultura aparece como el componente que permite diferenciar gradualmente a los homínidos de su condición natural (Darwin Reference Darwin2009 [1871]). Este camino conlleva cierta negación del medioambiente en la historia humana, así como el distanciamiento de la condición cultural respecto de la circunstancia biológica inmanente al ser humano (Latour Reference Latour2007). Esta comprensión dicotómica de naturaleza y cultura también marcó la pauta de los estudios arqueológicos nacionales (Rivera Reference Rivera1973), incidiendo en la reconstrucción de la prehistoria anclada a una imagen radical del desierto más árido del mundo, la expresión pura y extrema de una naturaleza hostil y determinante respecto de la cultura. Amparado en los postulados de Childe (Reference Childe1995), frente a ese ambiente, el Formativo se presentó como un modelo precursor y progresista por excelencia, asumiendo un alineamiento absoluto con el Neolítico, en tanto cultura establecida e historia indiscutida, a la que se agregó la variable andina para generar una interpretación holística y exitosa del agente local (Muñoz et al. Reference Muñoz, Agüero, Valenzuela, Falabella, Uribe, Sanhueza, Aldunate and Hidalgo2016; Núñez Reference Núñez2005; Núñez y Santoro Reference Núñez and Santoro2011).

Con aquellos supuestos nos parece imposible conectarse o identificarse plenamente con las sociedades del pasado y menos empatizar con sus pensamientos. Thomas (Reference Thomas2002), en su intento por comprender el Neolítico, reconoce como necesario asumir la práctica arqueológica como intentos de precomprensión, interpretación y reinterpretación continuamente activos, siempre implicando entendimientos parciales e imperfectos. El autor alerta que cuando explicamos la cultura material del pasado no necesariamente nos acercamos a la realidad empírica, sino que creamos una interpretación de una interpretación y múltiples interpretaciones. Por lo tanto, se devela el carácter histórico y situacional de los paradigmas interpretativos, entendiendo que en la relación entre naturaleza y cultura existe un trasfondo crítico propio del Occidente. En este contexto, la “crisis de la naturaleza” también es una crisis de la “identidad de la naturaleza”, cuya noción se ha transformado a través de los tiempos de acuerdo con factores históricos, socioeconómicos, culturales, políticos e ideológicos (Escobar Reference Escobar1999). Por consiguiente, la idea de naturaleza corresponderá a la idea propia del investigador, mediatizada por la sociedad a analizar desde el sitial social y académico-teórico del mismo (Razeto Reference Razeto2016).

Si la antropología consiste en tensionar la subjetividad desde la experiencia del mundo a través de una doble hermenéutica de interpretar interpretaciones (Giddens Reference Giddens1993; Viveiros de Castro Reference Viveiros de Castro2002), asumimos que para la arqueología hacer antropología implica descifrar la experiencia del mundo que tuvieron pueblos y comunidades desde los vestigios “materiales”. Es decir, buscamos acceder a su interpretación del mundo a través de una triple hermenéutica horizontal que, al desprendernos de los preceptos analíticos esencialistas que reproducen una verdad establecida, posibilita un mosaico de supuestos para visualizar y visibilizar lo empírico. Nuestra opción implica una apertura al Formativo en el Desierto de Atacama como paisaje a experimentar, racionalizar y representar, simultáneamente nicho o referente de prácticas materiales y ámbito de densidad simbólica (Appadurai Reference Appadurai2001; Berque Reference Berque2008; Descola Reference Descola2012; Maderuelo Reference Maderuelo2005; Roger Reference Roger1997; Sosa Reference Sosa2012; Tuan Reference Tuan1977). En consecuencia, promovemos entender el Desierto de Atacama como lugar construible en vez de espacio vacío (Massey Reference Massey1991), la economía agraria como fluctuación permanente entre lo silvestre y domesticado (Descola Reference Descola2012), la aldea como el espacio público del habitar (Heidegger Reference Heidegger1993) y lo simbólico y ritual como tiempo sagrado (Frazer Reference Frazer1981). Siguiendo a Ingold (Reference Ingold2000), la relación entre naturaleza y cultura se nos devela dialógica donde el medio ambiente es un término relativo, porque no puede haber ningún organismo sin entorno y ningún entorno sin un organismo que le aporte significado.

Antecedentes de un Desierto

Extendiéndose por la Depresión Intermedia, entre el piedemonte de los Andes (1.000–2.000 m snm) y la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa, la Pampa del Tamarugal (19°17′S-21°50′S) es una cuenca endorreica de 9.675 km2 que se despliega entre las quebradas de Tana-Camiña y el Río Loa. Actualmente predominan condiciones de aridez extrema debido a la elevada evaporación (mayor de 2.000 mm por año), ausencia de precipitaciones locales (menor de 5 mm por año) y baja humedad relativa (Houston Reference Houston2006). La disponibilidad de agua subterránea en salares, manantiales y a través de flujos superficiales discretos se relaciona directamente con la red hidrológica altoandina, donde las precipitaciones se incrementan. Estos recursos hídricos derivan de la infiltración y escorrentía de las lluvias estivales en precordillera y altiplano (Houston Reference Houston2002; Jayne et al. Reference Jayne, Pollyea, Dodd, Olson and Swanson2016; Magaritz et al. Reference Magaritz, Aravena, Peña, Suzuki and Grilli1990). Ocasionalmente, precipitaciones estivales mayores en las cuencas andinas generan flujos aluviales hacia la pampa, los cuales se expresan como descargas violentas de agua y barro con gran poder destructor, particularmente en el sector distal del Tamarugal (Sepúlveda et al. Reference Sepúlveda, Rebolledo, McPhee, Lara, Cartes, Rubio, Silva, Correia and Vásquez2014).

Las descargas de aguas subterráneas y escorrentías superficiales (fluviales y aluvionales), constituyen la única fuente de agua fresca para la población, manteniendo su importancia económica hasta la actualidad (Rojas y Dassargues Reference Rojas and Dassargues2007). Estos recursos hídricos permiten el desarrollo de bosques del género Prosopis (P. tamarugo y P. alba), los que junto con especies arbustivas y pastos forman parte de la vegetación halo-freatófita que predomina en torno a los salares pampinos (Calderón et al. Reference Calderón, Garrido and Acevedo2015; Chávez et al. Reference Chávez, Clevers, Herold, Ortiz and Acevedo2013). En las quebradas fluyen cursos perennes e intermitentes donde se desarrolla un matorral ripariano denso compuesto por taxones higrófitos (Cortaderia atacamensis, Equisetum giganteum, Escallonia angustifolia), freatófitos (Geoffroea decorticans, Prosopis spp., Schinus molle) y halófitas (Distichlis spicata, Tessaria absinthioides; Luebert Reference Luebert2004; Villagrán et al. Reference Villagrán, Castro, Sánchez, Hinojosa and Latorre1999). Los flujos aluviales ocasionales aportan la humedad superficial que mantiene parches discretos con especies anuales o geófitas (Nolana tarapacana, Tetragonia microcarpa, Tiquilia atacamensis), además de otras arbustivas o arbóreas (Atriplex atacamensis, Caesalpinia aphylla, Schinus molle).

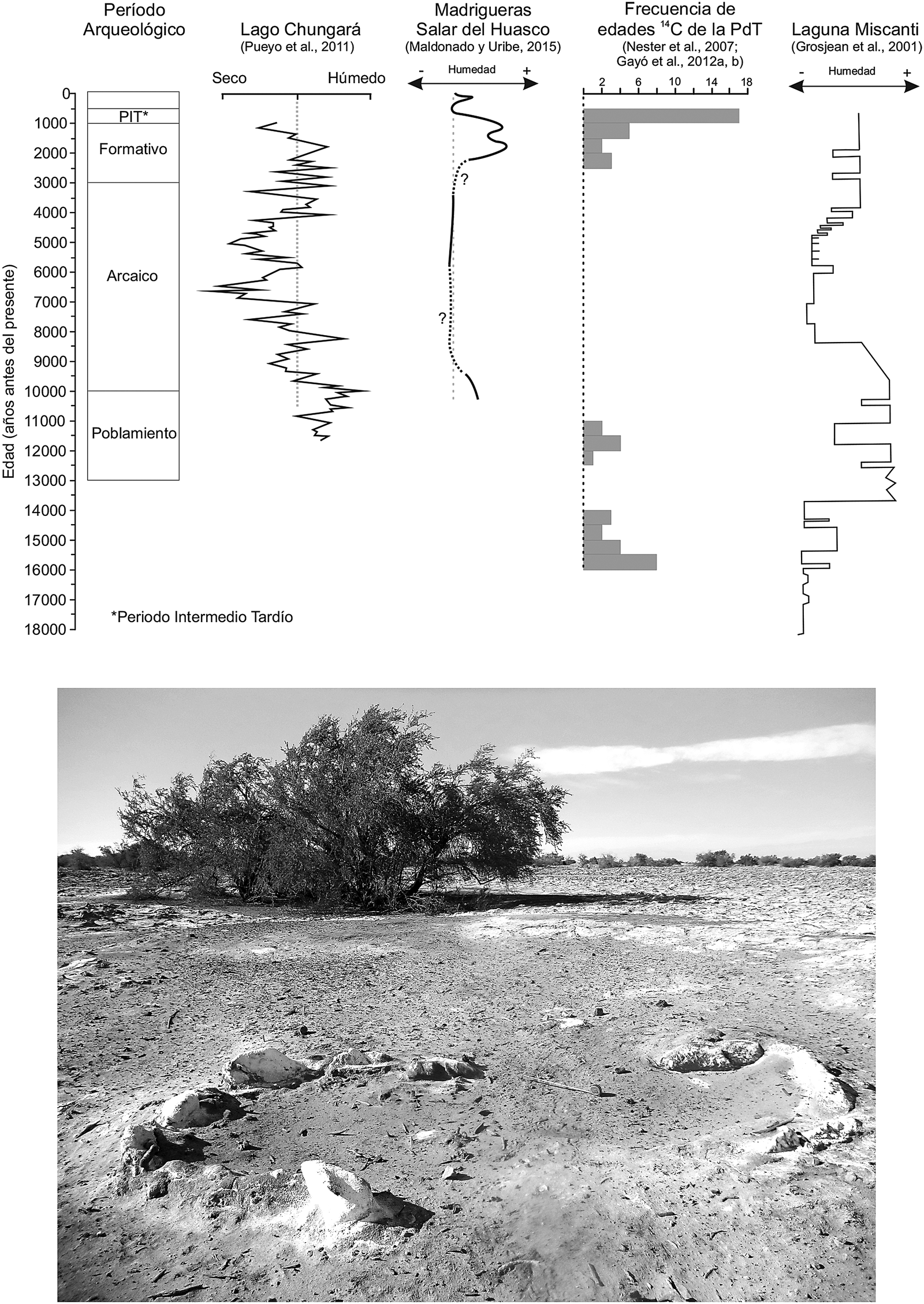

Aunque hay escasez de archivos geo-históricos para el período 8500-2300 aP que determinan un hiato paleoambiental, la relación sistemática entre los patrones hidrológicos de la pampa y variaciones de la pluviosidad en la cuenca andina durante el Cuaternario (Gayo, Latorre, Jordan, Nester, Estay, Ojeda y Santoro Reference Gayo, Latorre, Jordan, Nester, Estay, Ojeda and Santoro2012; Gayo, Latorre, Santoro, Maldonado y De Pol-Holz Reference Gayo, Latorre, Santoro, Maldonado and De Pol-Holz2012; Nester et al. Reference Nester, Gayo, Latorre, Jordan and Blanco2007), permiten hipotetizar dirección, cronología e impactos de sus fluctuaciones (Figura 2). Nuestros registros polínicos puneños de paleo-madrigueras para Tarapacá, entre los 3.500 y 3.750 m snm, sugieren variaciones altitudinales de los pisos vegetacionales por cambios en las precipitaciones altiplánicas (Maldonado y Uribe Reference Maldonado and Uribe2015). Esto implicó oscilaciones en la cobertura vegetal, en la dinámica (frecuencia o intensidad) de los flujos aluviales y la recarga de los acuíferos de la pampa, así como la expansión o retracción del desierto. Para comienzos del Holoceno, hacia los 10.000 años aP, estos indicadores sugieren la expansión de vegetación mixta de los pisos puneños y la estepa altoandina, asociados a condiciones más húmedas que las actuales. Es decir, en las zonas altas hubo precipitaciones mayores con un respectivo descenso o extensión de sus pisos vegetacionales. Contrariamente, entre 6000 y 3300 aP, se observa una gran proporción de elementos prepuneños que sugieren el ascenso de este piso a alturas mayores, vinculado con la disminución de las precipitaciones altiplánicas. Durante el Holoceno tardío, entre 2200 y 720 aP, la presencia alta de polen de Poaceae indica una nueva expansión de la estepa a alturas inferiores, demostrando el aumento de precipitaciones, posiblemente con dos máximos en torno a 2000 y 1100 aP. Los últimos 720 años, en cambio, se caracterizan por el aumento de Chenopodiaceae, lo cual apunta al ascenso del piso prepuneño por disminución de precipitaciones, resultando evidente hacia 500 aP. Cierto aumento de polen de Fabaceae en algunos depósitos entre 1000 y 500 aP podría estar asociado a una fase transicional entre condiciones más húmedas (estepa altoandina) y más áridas (piso prepuneño).

Figura 2. Gráfico de las condiciones hidroclimáticas de los últimos 18.000 años (Gayo, Latorre, Jordan, Nester, Estay, Ojeda y Santoro Reference Gayo, Latorre, Jordan, Nester, Estay, Ojeda and Santoro2012; Gayo, Latorre, Santoro, Maldonado y De Pol-Holz Reference Gayo, Latorre, Santoro, Maldonado and De Pol-Holz2012; Grosjean et al. Reference Grosjean, van Leeuwen, van der Knaap, Ammann, Tanner, Messerli, Núñez, Valero-Garcés and Veit2001; Maldonado y Uribe Reference Maldonado and Uribe2015; Nester et al. Reference Nester, Gayo, Latorre, Jordan and Blanco2007; Pueyo et al. Reference Pueyo, Sáez, Giralt, Valero-Garcés, Moreno, Bao, Schwalb, Herrera, Klosowska and Taberner2011) y paisaje actual de la Pampa del Tamarugal.

Coincidentemente, nuestras evidencias macrobotánicas del sector sur del Tamarugal (21°S) confirman que a partir de 2250 aP ocurrieron transformaciones en los patrones hidrológicos y ecológicos locales concomitantes con el fortalecimiento de precipitaciones en el Salar del Huasco (Gayo, Latorre, Jordan, Nester, Estay, Ojeda y Santoro Reference Gayo, Latorre, Jordan, Nester, Estay, Ojeda and Santoro2012; Gayo, Latorre, Santoro, Maldonado y De Pol-Holz Reference Gayo, Latorre, Santoro, Maldonado and De Pol-Holz2012; Nester et al. Reference Nester, Gayo, Latorre, Jordan and Blanco2007). Verificamos tres intervalos para el Holoceno tardío, los que habrían expandido formaciones vegetacionales ribereñas (2240-2040 aP, 1600-1300 aP y 1050-680 aP). Estos confirman incrementos en la disponibilidad de recursos hídricos superficiales y subterráneos, los cuales resultaron atractivos para las poblaciones ya instaladas en la medida que ofrecieron más recursos bióticos y la oportunidad de manejar el agua superficial. Esto permitió intensificar las actividades agrícolas y de recolecta en lugares actualmente carentes de vegetación, escurrimientos superficiales y nuevos asentamientos humanos (Gayo, Latorre, Jordan, Nester, Estay, Ojeda y Santoro Reference Gayo, Latorre, Jordan, Nester, Estay, Ojeda and Santoro2012). Efectivamente, el evento de 2240-2040 aP (ca. 290-90 aC), en gran parte, coincide con la ocurrencia de elementos culturales innovadores, ya iniciado el Formativo.

Entre Silvestre y Domesticado

Sobre Plantas

Los antecedentes arqueobotánicos del norte chileno dan cuenta de la presencia y manejo de los recursos vegetales durante todo el desarrollo prehispánico, especialmente a partir del Formativo. Desde el Arcaico verificamos una alta presencia de taxones pertenecientes a familias con valor económico y cultural como Cactaceae, Amaranthaceae, Cyperaceae, Fabaceae y Poaceae, lo que permite apreciar la intensificación del manejo de estos recursos. En el Formativo tarapaqueño, identificamos que los taxones con mayor recurrencia son Prosopis sp., Scirpus sp., Opuntia sp., Eulychnia sp. y Echinopsis sp., así como Chenopodium sp., que incluye variedades silvestres y domésticas (Figuras 3 y 4; García et al. Reference García, Vidal, Mandakovic, Maldonado, Peña and Belmonte2014; Mandakovic Reference Mandakovic2017).

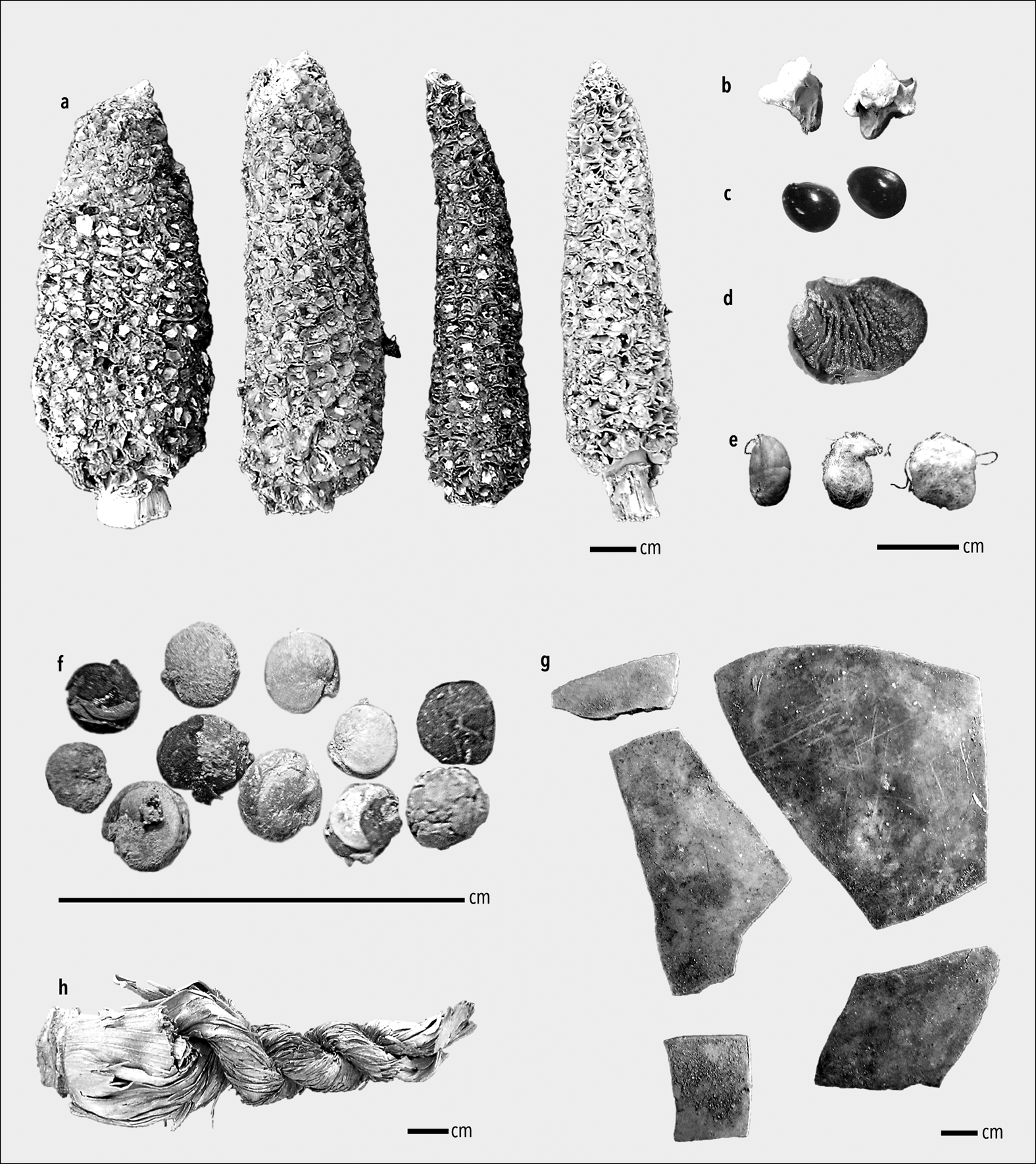

Figura 3. Muestra arqueobotánica de Guatacondo, Pircas y Caserones. Plantas silvestres: (a) algarrobo (Prosopis sp.); (b) molle (Schinus molle); (c) junquillo (Scirpus sp.); (d) Tarasa operculata; (e) cebil (Anadenanthera colubrina); (f) colgantes de madera; (g) huincha vegetal; (h) ovillo vegetal; (i) Cactaceae.

Figura 4. Muestra arqueobotánica de Guatacondo, Pircas y Caserones. Plantas cultivadas: (a) maíz (Zea mays); (b) palomita de maíz; (c) amaranto (Amaranthus sp.); (d) pallar (Phaseolus lunatus); (e) algodón (Gossypium sp.); (f) quínoa (Chenopodium quinoa); (g) calabaza (Lagenaria siceraria); (h) hoja de maíz.

En el caso específico de Prosopis sección Algarobia, nuestras fechas ubican su aparición hacia 4200 aP en el norte chileno (McRostie Reference McRostie2013, Reference McRostie2014; McRostie et al. Reference McRostie, Gayo, Santoro, De Pol-Holz and Latorre2017), por lo que se discute un origen nativo y exclusivamente silvestre. No obstante, Prosopis sección Strombocarpa (e.g., tamarugos) serían endémicos de la región, registrándose desde 12.400 aP (Gayo, Latorre, Santoro, Maldonado y De Pol-Holz Reference Gayo, Latorre, Santoro, Maldonado and De Pol-Holz2012). En tanto, Scirpus presenta diversas especies generalmente asociadas a cordelería y cestería, al igual que Gossypium sp. o algodón. Además, la recurrencia de algunas especies como S. californicus y S. americanus se relaciona con sus rizomas engrosados, apreciados como alimentos por las poblaciones precolombinas (Heiser Reference Heiser1978; Wollstonecroft y Erkal Reference Wollstonecroft and Erkal2003). También existen varias especies de cactáceas comestibles de los géneros Echinopsis y Opuntia en las tierras altas (Villagrán et al. Reference Villagrán, Castro, Sánchez, Hinojosa and Latorre1999), además de Eulychnia sp. en la costa (Muñoz-Schick et al. Reference Muñoz-Schick, Pinto, Mesa and Moreira-Muñoz2001); restos de semillas y espinas para instrumentos hablan de su uso desde momentos arcaicos. El género Chenopodium actualmente presenta más de 27 especies en Chile (Marticorena Reference Marticorena2019), entre ellas la quínoa, uno de los seudocereales más importantes en los Andes junto al amaranto. Los estudios han revelado sus variedades y estadios de domesticación, dando cuenta de una manipulación de ejemplares silvestres desde los 5000 aP (Bruno Reference Bruno, Zeder, Bradley, Emshwiller and Smith2006; Langlie et al. Reference Langlie, Hastorf, Bruno, Bermann, Bonzani and Castellón2011; Muñoz Reference Muñoz2004). Paralelamente, varias otras especies de este género tienen igual importancia como la cañihua (C. pallidicaule) y la kiwicha (Amaranthus caudatus, C. caudatus).

Alrededor del 2000 aP, se observa el cambio más notable en el área cuando los grupos costeros introducen productos agrícolas que se masifican en el interior (Moragas Reference Moragas1995; Muñoz Reference Muñoz2004; Núñez Reference Núñez1982; Rivera Reference Rivera2005). En Tarapacá, los primeros cultivos, correspondientes a calabaza, quínoa y maíz, aparecen asociados con cazadores-recolectores del Arcaico tardío, como se observa alrededor del 6000 aP en el sitio de Tiliviche 1b, a unos 40 km de la costa (Núñez Reference Núñez1986; Rivera Reference Rivera2005). A pesar de la presencia de plantas cultivadas en sitios costeros y del interior, no se cuenta con evidencia de domesticación ni producción local. Por lo tanto, estos primeros cultivos debieron ser introducidos en forma domesticada, aunque luego adaptados a las condiciones hiperáridas de Tarapacá (Figura 4).

En el Formativo temprano, los cultivos se encuentran circunscritos a sitios de la Pampa del Tamarugal, donde se desarrolló su producción en campos agrícolas extensos alrededor de asentamientos domésticos (García et al. Reference García, Vidal, Mandakovic, Maldonado, Peña and Belmonte2014; Rivera y Dodd, Reference Rivera and Dodd2013; Vidal et al. Reference Vidal, García and Méndez-Quirós2015). Entre ellos, Ramaditas y Guatacondo presentan maíz y papa (Solanum tuberosum), junto con Prosopis sp. y diversas herbáceas como Atriplex sp., Cercidium sp., Chenopodium sp., Euphorbia sp. y Sphaeralcea sp. (Meighan Reference Meighan, Meighan and True1980; Rivera Reference Rivera2005; Rivera et al. Reference Rivera, Shea, Carevic and Graffam1996). Entre los microrrestos destaca polen de Chenopodiaceae-Amaranthaceae, consumidos en grandes cantidades (Rivera Reference Rivera2005); también se identificaron fitolitos de Chenopodium sp. y, en menor medida, Zea mays (Rivera Reference Rivera2005; Rivera et al. Reference Rivera, Shea, Carevic and Graffam1996). Nosotros hemos recuperado más de 1.000 ejemplares de semillas de Chenopodium sp. en Guatacondo 1 (García et al. Reference García, Vidal, Mandakovic, Maldonado, Peña and Belmonte2014), frente a escasas semillas y pericarpio de Lagenaria siceraria y mazorcas de maíz en Guatacondo 2 y Guatacondo 4 (Tabla 1). El maíz fue minoritario durante el Formativo temprano, pues representa no más del 1%–2% del registro vegetal tanto silvestre como cultivado (García et al. Reference García, Vidal, Mandakovic, Maldonado, Peña and Belmonte2014). De igual manera, nuestros análisis de isótopos estables en restos humanos (Figura 5), demuestran que el maíz (C4) no fue relevante en la dieta de esos momentos según valores moderados de δ13C (−18,8‰ a −13,1‰ para colágeno y −13,5‰ a −9,2‰ para bioapatita; Santana-Sagredo et al. Reference Santana-Sagredo, Uribe, Herrera, Retamal and Flores2015). Esto sugiere que tampoco fue significativo en términos económicos y su productividad pudo estar condicionada a situaciones adaptativas y sociales. En contraste, la quínoa alcanza una presencia notable (99,3% de los restos cultivados). Confirmamos que quínoa, amaranto, calabazas y papas fueron los principales cultivos del Formativo temprano. Hoy es indiscutible que estos se plantaron en las conocidas llanuras de Guatacondo y Pampa Iluga en Tarapacá, exhibiendo enormes extensiones de campos de cultivo y canalización artificial (Vidal et al. Reference Vidal, García and Méndez-Quirós2015).

Figura 5. Gráfico bivariado con valores δ13C y δ15N de colágeno humano correspondientes a Tarapacá 40 y Cáñamo 3 (interior y costa).

Tabla 1. Frecuencias de Plantas Alimenticias, Fauna Terrestre y Fauna Marina.

Durante el Formativo tardío, hemos determinado que los productos cultivados aumentaron significativamente en Caserones (14% de los restos comestibles), aunque las plantas silvestres continuaron teniendo gran valor (86%; Tabla 1). En conjunto, Pircas y Caserones muestran un rico y combinado registro de Amaranthus sp., Cactaceae, Cistanthe sp., Cryptantha sp., Cucurbitaceae, Chenopodium sp., Exodeconus integrifolius, Geoffroea decorticans, Gossypium sp., Malesherbia sp., Phaseolus spp., Phaseolus vulgaris, Phaseolus lunatus, Prosopis sp., Scirpus sp., Schinus molle, Tarasa operculata y Zea mays (García et al. Reference García, Vidal, Mandakovic, Maldonado, Peña and Belmonte2014; Núñez Reference Núñez1982, Reference Núñez1986). En Caserones, además, se recuperaron taxones foráneos correspondientes a Anadenanthera colubrina, Arachis hypogeae y Cactaceae. El cultivo de las especies introducidas debió ser efectivo gracias a la estabilidad proporcionada por el manejo previo de las plantas locales, sobre todo de Prosopis spp. y, en particular, del algarrobo, manteniendo una economía mixta por milenios. Según nuestros estudios, este proceso es corroborado por rasgos morfológicos bien desarrollados en semillas de quínoa y mazorcas de maíz, las que representan un 62,3% de las plantas cultivadas (Vidal-Elgueta et al. Reference Vidal-Elgueta, Salazar, Hinojosa, Uribe and Flores2016).

A partir del tamaño del maíz (promedio = 58 mm; desviación estándar = 20,38 mm), Pircas y Caserones indican diferentes intensidades de producción y funciones del cultivo entre épocas tempranas y tardías del Formativo, incluso respecto a períodos posteriores. Morfológicamente, las corontas de Pircas no muestran variaciones fenotípicas de tamaño en mazorcas o granos entre los períodos Formativo tardío e Intermedio tardío (Vidal-Elgueta et al. Reference Vidal-Elgueta, Salazar, Hinojosa, Uribe and Flores2016). Sin embargo, en contextos funerarios sólo se registraron mazorcas grandes, lo cual sugiere que estos ejemplares fueron seleccionados como ofrendas (Mandakovic Reference Mandakovic2017). Los análisis discriminantes de corontas y granos del Formativo temprano y del Formativo tardío en adelante muestran diferencias significativas (Vidal-Elgueta et al. Reference Vidal-Elgueta, Hinojosa, Pérez, Peralta and Uribe2019). Los análisis genéticos de microsatélites de estos ejemplares indican baja diversidad y una heterocigosidad observada menor a la heterocigosidad esperada. Asimismo, no se observan diferencias en las frecuencias alélicas entre maíces tempranos y tardíos de la secuencia local (Vidal-Elgueta et al. Reference Vidal-Elgueta, Hinojosa, Pérez, Peralta and Uribe2019). Por lo tanto, hemos propuesto que los agricultores de Tarapacá realizaron un proceso de selección para mejorar el tamaño de las mazorcas durante un corto período de tiempo, amparados y avalados en sus ancestros.

Entonces, el paisaje de bosques de Prosopis fue activado por los grupos humanos en la medida que se asentaban allí de manera más estable o recurrente, conllevando cambios intencionales y no intencionales en los ecosistemas, donde se procuró manejar el árbol para proveerse de frutos, mejorar suelos y sombrear, entre otros. En efecto, en el Formativo temprano llegamos a determinar que el algarrobo constituye el 73,3% y 100% de las plantas silvestres de Guatacondo y Ramaditas, respectivamente (Mandakovic Reference Mandakovic2017). La intensificación del algarrobo produjo el desarrollo de un sistema agroforestal sin precedentes en la pampa, prolongándose en el tiempo (Núñez y Santoro Reference Núñez and Santoro2011). Alrededor del 4000 aP las comunidades tarapaqueñas introdujeron plantas domésticas y, entre ellas, el maíz; pronto se extendió el uso de este recurso y, finalmente, cerca del 2400 aP dio paso a una cultura agrícola, sin disociarse de las plantas silvestres sino apoyándose en ellas (Mandakovic Reference Mandakovic2017; Núñez Reference Núñez1982).

Sobre Fauna

La excelente conservación de restos animales ha permitido reconocer la importancia y variabilidad de los recursos zooarqueológicos a nivel económico, social y simbólico a lo largo del tiempo (Latcham Reference Latcham1938). Paradójicamente, un aspecto fundamental para entender la interacción entre humanos y fauna aquí es el marcado contraste entre la vasta productividad marítima frente al interior, cuyo potencial siempre estuvo limitado por la aridez. En la costa, basurales compuestos mayoritariamente por restos de crustáceos, moluscos y peces permiten relacionar las ocupaciones de Tarapacá hasta Arica con patrones de subsistencia a base de recursos litorales desde los 10.000 años aP, durante el Arcaico (Arriaza et al. Reference Arriaza, Standen, Cassman, Santoro, Silverman and Isbell2008).

En el Formativo, los sitios del interior mantienen el consumo de productos costeros, aunque junto con otros altoandinos, incluidos camélidos silvestres como domesticados. A partir de aquí, comienza a incrementarse la importancia socioeconómica de estos recursos en directa relación con el rol de ambos para articular diferentes pisos ecológicos con fines agrícolas y de intercambio (Núñez y Dillehay Reference Núñez and Dillehay1978). En Tarapacá, los análisis de fauna en sitios arqueológicos son bastante limitados. Aquí contribuimos con los datos de nuestras recientes investigaciones (Tabla 1), específicamente, sobre evidencias óseas y restos de vertebrados como coprolitos, cueros, escamas, fibras, hilados, pelos, vellones y otros (Figura 6). Además, incluimos registros de invertebrados, en especial de conchas. En los sitios de la pampa, los restos de peces representan el 47,9% de los elementos identificables con presencia destacada en Pircas, donde abarcan el 51,4%. Aparecen especies como baunco (Doydixodon laevifrons), corvina (Cilus gilberti), jurel (Trachurus symmetricus), merluza (Merluccius gayi), pejeperro (Semicossyphus maculatus), rollizo (Pinguipes chilensis) y tiburón (Chondrichthyes). Todas son especies que pueden ser capturadas en orilla, utilizando red, lienza o arpón, ya sea en bordes rocosos o arenosos, pero también en alta mar como los tiburones. En Caserones los restos de peces representan el 48,8%, incluyendo principalmente baunco, cabrilla común (Paralabrax humeralis), corvina, jurel, tiburón y otros indeterminados. Guatacondo, por su parte, presenta frecuencia y diversidad menores con sólo 15,4% de peces, entre los que aparecen vértebras de ejemplares indeterminados. Pese a ello, se suman las especies identificadas por Follet (Reference Follet, Meighan and True1980) como ayanque (Sciaena gilberti), bonito (Sarda chilensis) y lenguado (Paralichtys sp.). Ramaditas, en tanto, exhibe principalmente fauna terrestre correspondiente a restos de camélidos en su totalidad, sin especificar evidencias ictiológicas, aunque se menciona su existencia (Rivera Reference Rivera2005; Rivera et al. Reference Rivera, Shea, Carevic and Graffam1996).

Figura 6. Muestras zooarqueológicas de Ramaditas, Guatacondo, Pircas y Caserones: (a) Camélido, hueso formatizado; (b) Condrictio, diente con uso; (c) Passeriforme, hueso formatizado; (d) Fibras de Vicugna vicugna (arriba) y Lama glama (abajo), con sus patrones de referencia (derecha); (e) Argopecten purpuratus, valva; (f) Tegula atra, columela; (g) Polinices uber, concha (g); (h) Oliva peruviana, concha; (i-l) Contenedores y herramientas en Choromytilus chorus, Fissurella sp., Protothaca thaca y concha indeterminada; (m-z) cuentas, preformas y desechos en distintas conchas.

En cuanto a los mamíferos, son frecuentes los artiodáctilos (cf. Camelidae), con un gran porcentaje de elementos fragmentados producto de la acción antrópica y procesos posdepositacionales (e.g., combustión, fracturas, pisoteo, etc.). En Guatacondo y Pircas representan el 23,1% y 18,1% de la muestra, respectivamente, mientras que en Caserones alcanzan un 9,8%. Los restos de Camelidae (7,7% del total) están representados por elementos del esqueleto apendicular y provienen de todos los sitios, con clara presencia en Caserones (26,8%). Los análisis de pelos y fibras (Figura 6) indican el manejo combinado de especies silvestres y domésticas como vicuña (Vicugna vicugna) y llama (Lama glama). Además, hay una presencia importante de subproductos que incluyen cueros, vellones y coprolitos, fragmentos óseos formatizados o con huellas de uso que sugieren el uso completo del animal. También en Guatacondo, Pircas y Caserones están presentes roedores que comprenden especies de la subfamilia Sigmodontinae, aunque en Caserones también se identificaron restos de Chinchillidae. Las aves incrementan esta diversidad con Passeriformes y Phoenicopteridae, representadas por fragmentos óseos y plumas, además de huesos largos con huellas de manufactura y uso. En Caserones destacan plumas pequeñas y anaranjadas, atribuibles a flamenco o parina.

Para momentos Formativos tardíos, Pircas y Caserones se comportan de manera más intensa, asociada con mayor actividad doméstica y ceremonial en dichos poblados. En Pircas sobresale la elevada frecuencia de peces seguidos por artiodáctilos, junto con una considerable diversidad de taxones de aves, camélidos, cánidos y roedores. Caserones también presenta un gran porcentaje de peces seguidos por artiodáctilos, muy probablemente Camelidae, además de aves, camélidos, reptiles y roedores. Los estudios previos de Núñez (Reference Núñez1982, Reference Núñez1984) en ambos sitios dan cuenta de armadillos o quirquinchos, aves, camélidos, cánidos, cuyes, vizcachas y otros mamíferos indeterminados en baja frecuencia; asimismo, confirman la diversidad de recursos como aves, cefalópodos, mamíferos, moluscos y peces, estos últimos en alta frecuencia.

Respecto a la fauna invertebrada (Tabla 1; Figura 6) constatamos que la especie más representadas es Oliva peruviana (31%), seguida por choro zapato (Choromitylus chorus) y erizo (Loxechinus albus), presentes en fragmentos pequeños (9% en ambos casos). Para el Formativo temprano, Guatacondo proporciona una muestra mínima correspondiente a caracol negro (Tegula atra). Otros trabajos desarrollados aquí (Meighan Reference Meighan, Meighan and True1980; Mostny Reference Mostny1970) sugieren la existencia de talleres para procesamiento de moluscos, mencionando la presencia de conchas grandes y pesadas que aparentemente fueron colectadas como herramientas y adornos más que como alimentos. En los cementerios de Guatacondo se han registrado ornamentos de conchas que incluyen cuentas e incluso grandes conchas perforadas de Bulimus, un molusco de agua dulce y tierras tropicales. Para Pircas, Núñez (Reference Núñez1984) señala un comportamiento similar de los restos ictiológicos y moluscos; sin embargo, no proporciona otros antecedentes, aunque nuestros registros corroboran su presencia, sobre todo de Oliva peruviana.

En momentos tardíos, Pircas y Caserones exhiben una muestra malacológica aún más numerosa y diversa, que supera los demás sitios analizados (Valenzuela Reference Valenzuela2009). Nuestros registros incluyen 13 especies de invertebrados marinos, alta diversidad de categorías morfológicas y variados usos dados a las conchas o exoesqueletos. Se observa la presencia recurrente de cholga (Aulacomya atra) y erizo (Loxechinus albus) que comúnmente no se utilizan en la elaboración de artefactos o cuentas, sugiriendo ser alimentos; al igual que los apretadores o chitones (Chiton spp.), lapa (Fissurella spp.) y, en menor medida, picoroco (Austromegabalanus psittacus). Estas evidencias son complementarias con aquellas de carácter ictiológico, confirmando su consumo alimenticio, en función de la concentración y actividad social. Tanto peces como moluscos eran deshidratados y trasladados hacia la pampa, constituyendo importantes bienes de intercambio aportados por las poblaciones costeras (Moragas Reference Moragas1995).

La variabilidad de moluscos amplía el uso de ciertas conchas como contenedores de pigmentos, cuentas y herramientas. Entre los contenedores de pigmentos aparecen conchas de choro zapato, señorita (Scurria viridula) y almejas (Euromalea rufa); para las cuentas también se emplearon choro, conos (Turritella cingulata), Tegula spp. y venéridos no determinados. También se registraron conchas sin modificaciones de otro caracol negro (Prisogaster niger), Littorina peruviana y Turritella cingulata. Por último, se identificaron fragmentos pequeños y conchas enteras de Oliva peruviana, así como nódulos de almeja (Protothaca thaca) e instrumentos sobre venérido. En general, Choromytilus chorus es la especie más explotada, de la cual se consignaron trozos o nódulos, cuentas, preformas, desechos de talla y fragmentos de valva con restos de pigmento. En Caserones, hay contextos de talla malacológica, sobre todo en recintos de grandes dimensiones que incluyeron la elaboración de manufacturas (Valenzuela Reference Valenzuela2009). En estas áreas se encuentran varias etapas de la fabricación de artefactos, algunas de las cuales destacan por las conchas marinas como materia prima. Por ejemplo, en un recinto se registraron siete cuentas hechas en columela de Tegula spp. junto con otras de mineral de cobre, concentrando el 70% del mineral muestreado en el sitio. Este espacio también destaca por la concentración de artefactos y materias primas para la confección de objetos de hueso (e.g., diáfisis de camélido y hueso de ave), junto con la presencia de cuero, fibras, pelos, plumas, vellones y guano, una herramienta en diente de tiburón y restos de peces. Tales evidencias sugieren cierta especialización artesanal en Caserones, caracterizada por la diversidad de materiales y la organización de la manufactura, donde se conjugaron varias etapas del proceso. Confirmando lo anterior, excavaciones entre 1960 y 1970 (True Reference True, Meighan and True1980) documentan la presencia de adornos y cuentas en conchas marinas, destacando las conchas de Oliva peruviana, sin ápice o con orificio y colgantes de Turritella cingulata. Estos ejemplares también provienen de una misma estructura y todos se encontraron enhebrados con lana o fibra vegetal.

Guatacondo, Pircas y Caserones, al menos, revelan la existencia de una misma tradición económica y cultural durante el Formativo que mantuvo acceso evidente a la costa (a 60–90 km), desde donde obtuvieron de manera directa y sustancial los recursos de la dieta (pescados y mariscos). Lo anterior es confirmado por los valores considerables de δ15N entre sus poblaciones (costa ≥ 20‰; interior ≈ 15‰), detectados por nuestros análisis isotópicos (Figura 5; Santana et al. Reference Santana, Herrera and Uribe2012). Paralelamente, se manejó fauna terrestre y animales domésticos, en especial camélidos, los que también formaron parte de la alimentación. Aunque, en su caso, fue más significativa la utilización de subproductos como cueros, fibras, pieles, materia prima ósea formatizada o expeditiva, además del empleo del animal vivo como medio de transporte y carga (González Reference González2010). No obstante, se confirma la importancia del espacio costero para el interior como referente social, económico y cultural. Rescatamos la apreciación de Muñoz (Reference Muñoz1983), quien plantea que durante el Formativo existió un modo alimenticio común, donde el litoral fue la base sobre la cual las poblaciones se desplegaron hacia el interior, constituyendo un sistema de asentamiento con gran movilidad. En efecto, durante este período, la identidad tarapaqueña se distingue por combinar elementos del litoral y la pampa, los que fueron integrados en términos simbólicos, económicos e identitarios. Esta circulación de alimentos, materias primas y manufacturas demuestra la interacción entre grupos humanos a larga distancia a través de personas o animales que facilitaron la comunicación de recursos e ideas que modificaron vigorosamente el paisaje.

Culturizando la Pampa

Durante el Formativo, entre la costa e interior de Tarapacá, el manejo vasto de los recursos silvestres y domésticos, junto con la implementación creciente de la agricultura en la pampa, no se habrían desarrollado de manera automática sino dentro de la continuidad del modo de vida cazador-recolector preexistente, especialmente del litoral del Desierto de Atacama (Santoro et al. Reference Santoro, Capriles, Gayo, de Porras, Maldonado, Standen, Latorre, Castro, Angelo, McRostie, Uribe, Valenzuela, Ugalde and Marquet2017). Este proceso fue previo y paralelo al aumento de la pluviosidad en la vertiente occidental de los Andes (Figura 2), reactivando los flujos riparianos y subterráneos de la pampa. Dichas condiciones mantuvieron una cubierta forestal extendida y rica compuesta por diversidad de Prosopis spp., tanto locales, introducidos y mejorados, donde el algarrobo fue relevante como recurso de alimentación, además de abono, combustible, sombra y manufacturas (McRostie et al. Reference McRostie, Gayo, Santoro, De Pol-Holz and Latorre2017). La evidencia vegetal y de isótopos estables en restos humanos de Tarapacá−40 (Figura 5) confirman el importante consumo de plantas silvestres (C3) junto con alimentos marinos de manera moderada (Santana-Sagredo et al. Reference Santana-Sagredo, Uribe, Herrera, Retamal and Flores2015), paralelo a un consumo gradual de cultivos como el maíz (C4). Éste se integró marginalmente a la dieta durante el Formativo temprano, para intensificarse durante el Formativo tardío y consolidarse con posterioridad (García et al. Reference García, Vidal, Mandakovic, Maldonado, Peña and Belmonte2014). Dicha gradualidad tuvo relación con la experiencia y experimentación del ambiente, el cual por sus condiciones extremas requirió adecuación racional y complementaria con la intensificación de la recolección de recursos silvestres. Luego se implementó el cultivo de plantas resistentes a la aridez (amaranto, calabaza, papa, quínoa, etc.), se manejaron ciertas características del maíz a partir de selección de tamaño, a la vez que se desarrollaron tecnologías de cultivo aprovechando la amplitud de la pampa (Figura 7), flujos de agua y sedimentos estivales más regulares (García et al. Reference García, Vidal, Mandakovic, Maldonado, Peña and Belmonte2014; Vidal-Elgueta et al. Reference Vidal-Elgueta, Hinojosa, Pérez, Peralta and Uribe2019).

Figura 7. Elementos del paisaje: (a) campos de cultivo en Pampa Iluga, Quebrada de Tarapacá; (b) geoglifo Gigante de Tarapacá o Tunupa, Cerro Unita.

Aunque se trató de grupos dispersos altamente móviles entre el interior y la costa, similares a sus predecesores arcaicos, la aparición de Tarapacá−40 alrededor de 3000 aP (Uribe et al. Reference Uribe, Carolina Agüero, Herrera and Santana-Sagredo2015), igual que del cementerio de Guatacondo hacia los 2700 aP, antecede un proceso de sedentarización creciente en la pampa, donde se desarrolló la arquitectura aldeana. Aquí, la convergencia de muertos y vivos propició estrategias de colaboración y reciprocidad interfamiliar de acuerdo con el surgimiento de asentamientos mayores (Figura 8), más concentrados y con gran inversión en espacios públicos como recintos comunitarios, plazas y montículos ceremoniales (Adán et al. Reference Adán, Urbina, Pellegrino and Agüero2013; Pellegrino et al. Reference Pellegrino, Adán and Urbina2016). Esto también se extendió a una elaborada intervención de la geografía local con arte rupestre de gran escala en afloramientos rocosos, quebradas y, especialmente, geoglifos con representaciones notables, como la gran figura antropomorfa con cabeza radiada (Figura 7; Gallardo y Cabello Reference Gallardo and Cabello2015).

Figura 8. Asentamientos mayores: (a) aldea de Guatacondo, en el que destaca la plaza circular; (b) aldea de Caserones, en el que destacan plazas, casas comunales y muro doble perimetral.

En el Formativo temprano, alrededor de 400 aC, la aldea de Guatacondo 1 (Figura 8), con su patrón celular constituido por una gran plaza central en torno a la cual se distribuyen las unidades residenciales de manera dual (este-oeste), concuerda con casos de grupos que representan modelos paradigmáticos de organización comunitaria (Lévi-Strauss Reference Lévi-Strauss1991; Parker Pearson y Richards Reference Parker Pearson, Richards, Pearson and Richards1994). Guatacondo, con 4.900 m2 construidos y una plaza de 1.430 m2, más que una aldea en sentido estricto da cuenta de la inauguración de espacios para contener nuevas formas de parentesco y trabajo colectivo en un orden social novedoso (Pellegrino et al. Reference Pellegrino, Adán and Urbina2016; Rapoport Reference Rapoport1969). Lo anterior fue articulado con la estacionalidad de los recursos, sobre todo con aquellos asociados a los flujos estivales de la quebrada y los campos de cultivo adyacentes. La nueva condición aldeana estaría racionalizada en términos de espacio y tiempo conforme al habitar un entorno natural árido, aunque potencialmente predecible y fértil. Esto se proyectaría hacia el Formativo tardío, aproximadamente 200 dC, bajo el mismo principio, aunque dentro de un régimen más controlado según se manifiesta en un segundo poblado correspondiente a la aldea de Caserones (Figura 8). Aquí la superficie residencial aumenta a 15.996 m2 y sus cuatro plazas alcanzan 3.415 m2, en orientación norte-sur, de elaborado patrón ortogonal y con un muro de circunvalación. Esta arquitectura aldeana, pública y ceremonial del Formativo tarapaqueño parece articular la dinámica cazadora-recolectora, agronómica y de intercambio entre la costa y el interior (Urbina et al. Reference Urbina, Adán, Moragas, Olmos and Ajata2011; Uribe Reference Uribe, Tantaleán and Aguilar2012). Entre ambos núcleos se gestó una red de asentamientos variada con distintas formas, materiales, escalas, agregación y perdurabilidad que se instalaron a lo largo y ancho de la pampa, donde hemos registrado 322 sitios domésticos menores (con superficies desde 1 hasta 300 m2), correspondientes al 47,7% de los hallazgos Formativos en el 5% del Tamarugal (Figura 1). Apenas un par de ellos se convirtió en asentamientos de mayor relevancia social y prestigio como Guatacondo y Caserones, constituyendo lugares centrales a nivel regional.

Por lo tanto, estas transiciones del asentamiento móvil y efímero a uno estable y perenne, del disperso al aglutinado, del abierto al cerrado y, finalmente, del espacio silvestre al domesticado no son sólo una cuestión funcional (Flannery Reference Flannery, Ucko, Tringham and Dimbleby1972). A nuestro juicio, responden a una transformación cosmológica que involucró concepciones nuevas tanto de espacio y tiempo como de persona y sociedad (Pauketat Reference Pauketat2012; Parker Pearson y Richards Reference Parker Pearson, Richards, Pearson and Richards1994). La diversidad de modificaciones craneanas durante el Formativo que hemos documentado en Tarapacá−40 (70,4% de los cráneos con modificación), expresan una comunidad intencionalmente diversa, expuesta a situaciones sociales y ambientales variadas (Arias y Herrera Reference Arias and Herrera2010; Uribe et al. Reference Uribe, Carolina Agüero, Herrera and Santana-Sagredo2015). Igualmente, las manufacturas más innovadoras y masivas del período, como textilería y cerámica, aluden a conocimientos compartidos por grupos heterogéneos, aunque eficientemente comunicados bajo esa cosmología común (Agüero Reference Agüero2012; Uribe y Vidal Reference Uribe, Vidal and Druc2015). En consecuencia, las identidades, tensiones y arreglos colectivos debieron estar vinculados con sus concepciones cosmológicas.

Ideas Finales

Hemos ordenado nuestro compilado de estudios sobre el Formativo en la Pampa del Tamarugal en torno a una materialidad ecofactual, asumiendo que esta permite una visión distinta a la centrada sólo en los cambios ambientales y revoluciones tecnológicas. Coherentes con el marco teórico escogido, no nos interesa explicar el cambio en términos de causa y efecto, sino exponerlo para un caso particular (Contreras Reference Contreras2016), dentro de una argumentación sin pretensión de linealidad ni progreso, donde la naturaleza y la cultura dialoguen de manera relacional o simétrica. Desde esta perspectiva, lo que denominamos transformación cosmológica en Tarapacá (Pauketat Reference Pauketat2012) es explícito y concreto en los flujos de población y recursos hacia la pampa, al igual que en sus intervenciones agronómicas, arquitectónicas y ceremoniales que son innovadoras. Todos estos elementos biológicos e inmuebles que destacan por su potencial arqueológico dan cuenta de un enorme contraste frente al tenue y efímero impacto cultural que tuvieron los cazadores-recolectores previos de la costa y puna (Santoro et al. Reference Santoro, Capriles, Gayo, de Porras, Maldonado, Standen, Latorre, Castro, Angelo, McRostie, Uribe, Valenzuela, Ugalde and Marquet2017). Las condiciones ambientales coincidentes con el Formativo permitieron un vuelco y el desarrollo de un modo de vida distinto en la pampa, pero no como simple adaptación o respuesta tecno-económica, sino más bien lo que en otras partes se denomina “construcción de nichos” o una “terraformación” (Bradley Reference Bradley1993; Cherry y Leppard Reference Cherry and Leppard2017; Zeder Reference Zeder2016). La creación de espacios colectivos para depositar a los muertos, la construcción de estructuras públicas, las acumulaciones de ofrendas a gran escala en forma de túmulos y geoglifos, junto al manejo de campos, bosques y regadío en la pampa, deben ser vistos como expresiones equivalentes a lo ambiental.

Mejores o peores, las características de extrema aridez del territorio se mantuvieron en el tiempo, por lo cual la colaboración e ingenio, así como una movilidad y estacionalidad sincronizadas a partir de los asentamientos centrales, debieron constituir estrategias cruciales para ajustar eficientemente poblaciones diversas y condiciones extremas. Los marcadores biológicos de estrés (Tabla Suplementaria 2) entre los individuos de Tarapacá−40 son moderados. Esta condición podría estar vinculada con el manejo eficiente de los recursos hídricos, animales, vegetales y forestales, así como con disputas territoriales y circulación que se intentaban normalizar a través de sus muertos y ancestros (Goldstein Reference Goldstein1980; Morris Reference Morris1991; Saxe Reference Saxe1970). Sin embargo, la situación social tampoco puede idealizarse y con seguridad existieron tensiones y resistencias a los cambios que estaban sucediéndose. Efectivamente, también aparecen indicadores que aluden a problemas por el costo de vivir en mayor cercanía y a mayor escala demográfica. Por ejemplo, algunos individuos de Tarapacá−40 presentan alta incidencia de violencia (Tabla Suplementaria 2), apreciándose traumas de cráneo en 40% de los adultos, tanto hombres como mujeres, incluida la muerte de algunas a causa de golpes múltiples en su cabeza, superando los índices propuestos para momentos contemporáneos en otras partes de los Andes Centro Sur (Arias y Herrera Reference Arias and Herrera2010; Arkush y Tung Reference Arkush and Tung2013; Herrera et al. Reference Herrera, Retamal, Pacheco, Díaz, Santana and Uribe2017). Entonces, nos parece lógico que, a diferencia de Guatacondo, en Caserones se clausurara el espacio doméstico y público a través del doble amurallamiento del asentamiento, no tanto para defenderse de un enemigo externo, sino por el control de la efervescencia social y económica del Formativo.

La prehistoria de Tarapacá, como muchas, no sólo se reduce a una sucesión progresiva de asentamientos aldeanos y a una economía agrícola como llevan a pensar sus vestigios. Más bien, es la expresión del diálogo permanente entre humanos y naturaleza, donde el despliegue espacial y material combinado de lo económico (plantas, animales, agua y tierra), social (poblados y plazas) y simbólico (cementerios, túmulos y geoglifos) nos lleva a pensar en una concepción de la naturaleza no sólo como contenedora o escenario. Quizás fue un par, entendido como ente o numen criador y protector de vida que, probablemente, anuncia la concepción andina del uywiri (Colque Reference Colque2003; Martínez Reference Martínez and Niemeyer1976). La larga historia de ocupación, manejo y convivencia de estos elementos en paralelo a la innovación cultural constante convirtió un espacio aparentemente vacío en un paisaje totalmente culturizado que, una vez abandonado, devino en el Formativo que nos legaron a la posteridad.

Agradecimientos

Proyectos Anillo SOC-1405, FONDECYT 1181829, FPCI 100417, CAPES FB-0002-2014, FONDAP 151100 (CR2), FONDECYT Postodoctorado 3160759, PCI PII20150081, UTA Mayor-3070. Investigaciones autorizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales (Ord. N°002737, 14 Julio, 2014, Chile).

Declaración de Disponibilidad de Datos

Disponibles en los repositorios de los proyectos CONICYT-Anillo SOC-1405 y FONDECYT 1130279; también pueden ser solicitados a los autores.

Materiales Suplementarios

Para acceder a los materiales suplementarios que acompañan este artículo visitar https://doi.org/10.1017/laq.2019.92.

Tabla Suplementaria 1. Fechados de Radiocarbono de los Sitios Mencionados, Calibrados con la Curva SHCal13 (Hogg et al. 2013), Considerando 2⌠ en el Programa OxCal 4.2.4 (Ramsey y Lee 2013).

Tabla Suplementaria 2. Frecuencias de Modificación Craneana, Caries, Traumas Craneales e Indicadores de Estrés (Tarapacá−40).