Antecedentes arqueológicos de Megalobulimus en Atacama y en los Andes circumpuneños

Las excepcionales condiciones medioambientales del desierto de Atacama han hecho posible la preservación de miles de artefactos y objetos que fueron depositados como ofrendas mortuorias en los entierros prehispánicos del Salar de Atacama, específicamente en San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, Chile. Entre dichos objetos figura el registro de conchas del caracol terrestre Megalobulimus spp. (Costa Reference Costa1988; Costa y Llagostera Reference Costa and Llagostera1994; Gigoux Reference Gigoux1936; Le Paige Reference Le Paige1955–1975; Llagostera Reference Llagostera2016; Llagostera et al. Reference Llagostera, Torres and Costa1988; Núñez Reference Núñez and Ledergerber1992; Ryden Reference Ryden1944; Soto Reference Soto2015; Tarragó Reference Tarragó1989), entidad biológica señalada en la literatura arqueológica chilena como “caracol de agua dulce”, denominación que induce a error, ya que se trata de un animal de hábitat terrestre.

Hasta el momento, el único trabajo dedicado específicamente al tema corresponde al estudio de Téllez (Reference Téllez1997:97), quien indaga acerca de la función de dicho caracol. Para ello analizó el contenido de 28 ejemplares, proponiendo la condición de “caja portadora de colorantes”. El resultado fue la detección de óxido de hierro (ocre rojo y amarillo en el 53% de ellos), bórax (blanco, 4%), posiblemente hematita (negro, 2%) y sin colorante el 41% (Téllez Reference Téllez1997:103). Junto con ello, sostuvo que en un 85% de los casos había sido retirado el tabique interior o columela de estos caracoles para aumentar la capacidad del recipiente (Téllez Reference Téllez1997:96). Llagostera (Reference Llagostera2004:75), en la misma línea, señala que habrían sido traídos a Atacama para utilizarlos como “recipientes especiales”, sin especificar qué pudieron haber contenido. Téllez (Reference Téllez1997:95) planteó además que “su uso altamente especializado los transforma en notables indicadores de contactos entre las diversas etnias del norte de Chile” y los habitantes del noroeste argentino (NOA, en adelante) y el sur de Bolivia para el período Medio.

Entre los investigadores que primero consideraron al Megalobulimus spp. como contenedor de vegetales sicoactivos, figura González, quien menciona el rol de estos caracoles como receptáculos de semillas de cebil en relación con la cultura Candelaria (Catamarca, Argentina; González Reference González1977:137). Por su parte, Pérez Gollán y Gordillo (Reference Pérez Gollán and Gordillo1993:311) sostienen que “el polvo de cebil se guarda en calabazas, tubos de madera o en grandes caracoles de la especie Strophocheilus”.

En el presente artículo se abordan y evalúan estas cuestiones en base al estudio de una muestra de 194 conchas de Megalobulimus provenientes de contextos funerarios de diferentes oasis de San Pedro de Atacama. El objetivo es contribuir al esclarecimiento de su función, fuente de origen, determinación de especie, características de la manipulación de su concha, así como el vínculo con el intercambio ritual interregional y la relación con la práctica inhalatoria de sustancias sicoactivas, ofreciendo una interpretación para su posible significado subyacente, tanto en Atacama como en el NOA.

De acuerdo con estudios realizados que indagan acerca del rol social que habría jugado la práctica inhalatoria, se han definido fenómenos que permiten proponer la importancia simbólica de determinados objetos y/o materiales (Horta Tricallotis y Faundes Reference Horta Tricallotis and Faundes2018; Horta Tricallotis et al. Reference Horta Tricallotis, Peña-Villalobos, Echeverría, Quirgas, Vidal, Faundes and Pacheco2021), cuestión previamente destacada por Nielsen (Reference Nielsen, Hirth and Pillsbury2013), además de Nielsen y colaboradores (Reference Nielsen, Angiorama, Ávila, Rosenfeld and Bautista2017). Tal es el caso del mineral de cobre, triturado o en forma de elaboradas cuentas de collar, producción excedentaria que pudo ser intercambiada desde los oasis de San Pedro de Atacama a distintos puntos de los Andes meridionales. Acerca de este mineral se ha verificado su particular vínculo con el culto a los cerros, lugar de residencia de los ancestros de los habitantes de los oasis atacameños, a quienes se les ofrendaba el mineral en forma de challado de cuentas y desechos minerales en diversos contextos (túmulos, centros ceremoniales, sitios de muros y cajas, cruces de caminos y abras, campamentos de caravanas, vertientes, farellones con arte rupestre, parafernalia alucinógena, y también en los entierros mismos; Berenguer Reference Berenguer2004; Berenguer et al. Reference Berenguer, Aldunate, Castro and von Holleufer1984; Gil García Reference Gil García2012; Nielsen et al. Reference Nielsen, Angiorama, Ávila, Rosenfeld and Bautista2017).

Los moluscos son materialidades recurrentes en asentamientos y contextos funerarios de diferentes épocas, regiones y culturas, y se han interpretado tradicionalmente como elementos simbólicos (Acosta et al. Reference Acosta, Pastorino and Loponte2017; Claassen Reference Claassen1998; Gascue et al. Reference Gascue, Scarabino, Bortolotto, Clavijo and Capdepont2019), asociándolos por su modo de vida al agua y a la tierra, a la fertilidad y, por la espiral de su concha, al ciclo de la vida. El caracol estudiado, del género Megalobulimus, goza de un amplio registro en el NOA y en la región central de Argentina, tanto en términos temporales como geográficos. De esta forma, son numerosos los hallazgos de conchas enteras o de cuentas de collar recortadas de conchas provenientes de excavaciones arqueológicas, así como ejemplares exhibidos en distintos museos argentinos (Aschero Reference Aschero1984; Gordillo Reference Gordillo2021; Gordillo y Fabra Reference Gordillo and Fabra2018; Lamenza et al. Reference Lamenza, Calandra and Salceda2016; Ortiz Reference Ortiz2013; Pastor et al. Reference Pastor, Gordillo and Tissera2017; Tissera et al. Reference Tissera, Gordillo, Recalde and Pastor2019).

Entre los hallazgos más antiguos, que corresponden al Holoceno temprano, figuran las cuentas recortadas sobre columela de esta especie de caracol en Inca Cueva 4 (fechado de la capa 2 entre 9000 y 11.000 años aP; Aschero Reference Aschero1984; Gordillo y Aschero Reference Gordillo and Aschero2020). Destaca asimismo el hallazgo del sitio El Quebracho, Chaco argentino, donde las cuentas confeccionadas a partir de fragmentos del reborde de la abertura del caracol acompañaban entierros humanos datados entre los 2220 ± 110 y los 1700 ± 40 14C años aP (Lamenza et al. Reference Lamenza, Calandra and Salceda2016:Figura 4). Igualmente, aunque en un formato distinto, hay que destacar el hallazgo de 97 recortes de concha de Megalobulimus spp. que podrían haber conformado un idiófono de entrechoque de las cuentas, resultando así en un instrumento multisensorial, sonoro y visual a la vez, o habrían podido funcionar alternativamente como aplicaciones a una vestimenta ritual, tal como lo plantean Pastor y colaboradores (Reference Pastor, Gordillo and Tissera2017).

Para el período Formativo del territorio argentino, en la selva pedemontana, han sido detectados en varios contextos del valle San Francisco ejemplares completos (Ortiz y Nieva Reference Ortiz, Nieva, Gheggi and Seldes2014; entierro N° 2 de individuo infantil en Pozo de la Chola), fragmentos de los mismos y cuentas de Megalobulimus oblongus aff. lorentzianus, como parte de la malacofauna (Ortiz y Vargas Rodríguez Reference Ortiz, Rodríguez, Hammond and Zubimendi2015). Estas autoras señalan que “caracoles completos de esta especie han sido registrados como parte del ajuar mortuorio, no sólo en Pozo de la Chola, sino también en otros sitios de la región” (Ortiz y Vargas Rodríguez Reference Ortiz, Rodríguez, Hammond and Zubimendi2015:74); de hecho, en el primer sitio establecen un 7% de frecuencia para este tipo de caracol. A esto es necesario agregar el hallazgo de “cuentas hechas con discos de conchillas” de Bulimus oblongus Mull. (Megalobulimus spp.) que reportó Boman del sitio Arroyo del Medio en asociación con inhumaciones de infantes en urnas y de un adulto en fosa (Boman Reference Boman1908:831). Recientemente, De Feo y colaboradoras (Reference De Feo, Mancuso and Petrone2020) reportan el entierro de un infante en Quebrada del Toro, Salta, quien poseía un collar de cuentas de mineral de cobre y una concha de Megalobulimus spp. conteniendo pigmento rojo, haberes que lo destacan claramente respecto del conjunto de inhumaciones de este sitio del período Formativo superior (400-1000 dC).Footnote 1 Para el período de Desarrollos regionales, contamos con el registro de un caracol completo y lleno de pigmento rojo, proveniente de la tumba de un adulto de sexo masculino del sitio Puente del Riel (localidad de Maimará, Tilcara), sobre el cual se obtuvo un fechado radiocarbónico de 1100 años dC (Killian et al. Reference Killian Galván, Seldes, Nielsen, Olivera, Panarello, Rivolta, Mercolli, Otero, Mamaní, Gheggi and Seldes2014).

Respecto a épocas tempranas del Salar de Atacama en territorio chileno, se ha registrado igualmente la presencia de trozos, fragmentos perforados (pendientes) y cuentas de collar confeccionadas de la concha de este caracol (Tulán 54, 85 y 122; Soto Reference Soto2015, Reference Soto2019). Es especialmente sugerente lo observado en Tulán 54, en donde fueron enterrados en un recinto circular con nichos perimetrales 28 infantes en circunstancias contextuales tan excepcionales, que hasta el momento no existe nada similar en el área surandina (Núñez Reference Núñez and Albeck1994; Núñez et al. Reference Núñez, Cartajena, Carrasco and de Souza2005, Reference Núñez, Cartajena, Carrasco and de Souza2006, Reference Núñez, Cartajena, Carrasco, López, de Souza, Rivera and Santander2017). Como ofrenda acompañante de algunos de dichos infantes se recuperaron tanto desechos, como cuentas de Megalobulimus (Soto Reference Soto2015:Anexo 4). En el caso del infante 23, datado en 2.530 aP, se hallaron —junto a siete cuentas de mineral de cobre— 65 fabricadas de un “caracol del oriente sin ápex con pigmento rojo, además de una masa de pigmento rojo” (Soto Reference Soto2009:152). Este aspecto será ahondado más adelante.

Para el período Formativo se pueden mencionar hallazgos aislados de recortes de concha de caracol con perforaciones, los cuales en rigor no constituyen cuentas de collar, sino más bien, adornos o pendientes (Soto Reference Soto2019:Figuras 4g, 4s, 4t). Frente a esta práctica de recortar la concha del Megalobulimus spp. para conformar cuentas de collar u ornamentos personales, resalta la particularidad local observada en el área atacameña para el período Medio e Intermedio tardío, en donde las cuentas de mineral de cobre son mayoritarias y los caracoles aparecen como conchas enteras, y no como cuentas recortadas (aun cuando se les retira la columela a los especímenes, como se verá más adelante en la muestra recabada). Para la costa de Atacama, se deben consignar ejemplares exhibidos en el Museo de Antofagasta y en el de Taltal. De este último sitio se ha mencionado un caracol consignado como “contenedor de pigmento sobre valva de Strophocheilus sp.”, sin brindar información sobre la presencia o no del tabique central o columela (Carrasco et al. Reference Carrasco, Echeverría, Ballester and Niemeyer2015:Figura 2.8).

Los registros etnográficos de su uso conformando collares para la región del Chaco son profusos (Arenas Reference Arenas1992, Reference Arenas2003; Métraux Reference Métraux and Steward1946a). Alvarsson (Reference Alvarsson2012:114) menciona que “su concha se usa para hacer collares, ornamentos para la cabeza y demás adornos”. Además de su utilización en la confección de cuentas o adornos, el género ha sido mencionado en regiones tropicales de la Amazonía, como parte del equipo alucinógeno por su aparición como contenedor de tabaco (Wassén Reference Wassén1965:Figuras 16, 26 y 28; ejemplar conteniendo tabaco molido de la Colección Califano del Museo Interdisciplinario de Tilcara, Argentina; Braunstein Reference Braunstein1981:336) y triturado como mezcla alcalina (de Smet Reference De Smet1985; Granier-Doyeux Reference Granier-Doyeux1965; Métraux Reference Métraux and Steward1946a, Reference Métraux and Steward1946b). Dentro del mismo tema, es sugerente la cita que ofrece Granier-Doyeux respecto de lo observado en 1741 por el sacerdote José Gumilla entre los indios otomac del Orinoco, cuando inhalaban yupa o yopo (Piptadenia peregrina Benth): “After eating some very big snails, which they find in the swamps they throw the shells into the fire and reduce them to quicklime, whiter than snow itself. They then mix this quicklime with the yupa, in equal quantities, and after grinding down the whole to a very fine powder” (Granier-Doyeux Reference Granier-Doyeux1965:32).

Caracterización biológica y etológica del caracol Megalobulimus

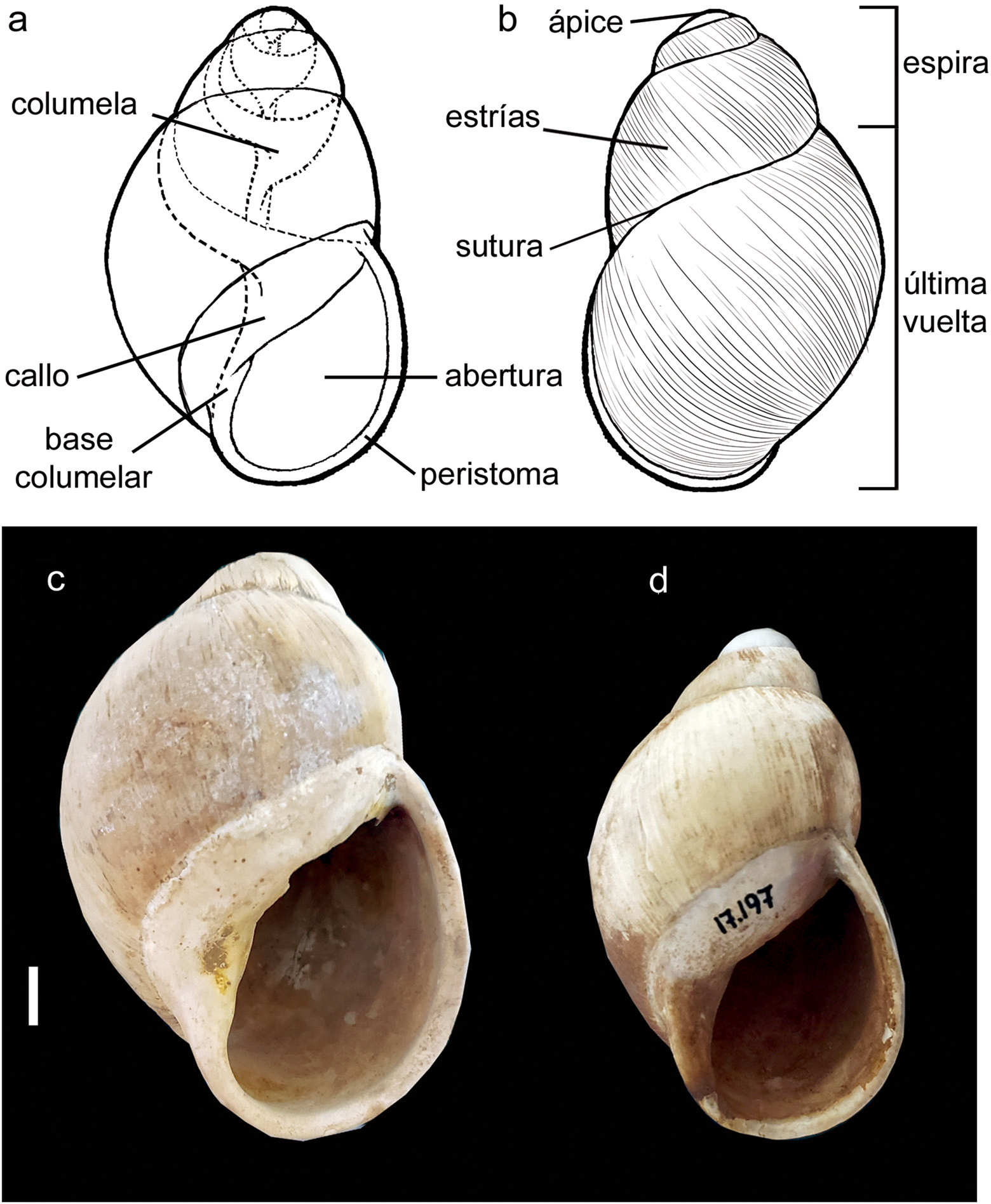

Megalobulimus es un género dentro de la familia Strophocheilidae que incluye más de 60 especies distribuidas en regiones tropicales y subtropicales de América del Sur, desde Colombia hasta la región central de Argentina (Bequaert Reference Bequaert1948; Ramírez et al. Reference Ramírez, Borda, Romero, Ramírez, Congrains, Chirinos, Ramírez, Velásquez and Mejía2012). En la literatura arqueológica suele encontrarse como Strophocheilus o Borus, que fueron sus antiguas denominaciones, pero luego el género fue reubicado por Leme (Reference Leme1973) como Megalobulimus, que es la posición sistemática actual. Estas especies están provistas de una concha (Figura 1a) de coloración blanquecina y externamente exhibe estrías o costillas. La abertura es una cavidad (por donde sale el cuerpo del animal) rodeada de un reborde o peristoma de coloración rosada purpúrea. Otras características son el eje columelar, que es el eje interno de enrollamiento, y que se inicia en el ápice, en el extremo de la espira, y culmina en la base de la columela.

Figura 1. Morfología externa de Megalobulimus y especies identificadas. (a) and (b) Partes de la concha; (c) Megalobulimus lorentzianus de la tumba 2269 del cementerio Quitor 5, Col. IIAM/UCN; (d) Megalobulimus musculus de la tumba 5356-57 del cementerio Coyo Oriente, Col. IIAM/UCN. Fotografías de las autoras. La escala gráfica corresponde a 10 mm. (Color en la versión electrónica)

Para la ecorregión de las Yungas, entre Bolivia y el norte y centro de Argentina, se reconocen dos especies: Megalobulimus lorentzianus (Figuras 1b y 1c), que se expande en toda el área, y Megalobulimus musculus (Figura 1d), restringida al NOA (Beltramino Reference Beltramino2014, Reference Beltramino2016; Fernández Distel Reference Fernández Distel1973).

Beltramino (Reference Beltramino2016) caracteriza estas especies según sus caracteres conchiliológicos: ambas tienen concha con forma oval, contorno cónico-oval, y el ancho máximo se ubica por debajo de la mitad del largo; la columela se encuentra desplazada hacia la izquierda del eje mayor de la concha. Ambas especies presentan la espira baja, ancha y el ápice redondeado. Externamente, M. lorentzianus presenta un callo espeso y de margen bien definido, lo cual marca una diferencia respecto de M. musculus. Otra de las principales diferencias se encuentra en el labio externo, el cual es muy ancho y espeso en M. lorentzianus, mientras que en M. musculus el ancho y espesor es mínimo. Si bien en términos generales, M. musculus tiene características morfológicas visibles que la diferencian de M. lorentzianus, hay individuos que se solapan en su morfología externa, por lo que su identificación debe realizarse con cautela. Según Beltramino (Reference Beltramino2016), los caracteres de mayor valor diagnóstico para diferenciarlas, además de la forma de la concha y la espira, son la escultura de la protoconcha (concha embrionaria, en el área del ápice). Por ejemplo, M. musculus presenta micro granulaciones en la protoconcha y tiene una banda subsutural clara, fina (menor a 2 mm), ausentes en M. lorentzianus. Sin embargo, por desgaste, no siempre son visibles.

En relación con su caracterización etológica, se trata de un gasterópodo de hábitos principalmente nocturnos, que permanece enterrado en la temporada invernal o época fría y seca o con escasa humedad, y que por el contrario, emerge y entra en actividad en la temporada estival, cuando las temperaturas son mayores y hay aumento de la humedad o presencia de lluvias. En la temporada de actividad también realiza enterramientos diarios durante la fase diurna, quedando a veces visible el extremo de la espira en la superficie de la tierra (Figura 2a). Cuando se entierra entra en letargo, reduciendo al mínimo su actividad metabólica, a la espera de mejores condiciones de humedad y temperatura, fenómeno llamado estivación y que presenta cierta similitud con el proceso de hibernación. En el período estival o de actividad es cuando el caracol se alimenta, y tiene lugar el apareamiento y la puesta de huevos, naciendo los primeros individuos al final del verano o en la próxima estación estival (Figuras 2b y 2c; Deisler y Stange Reference Deisler and Stange1982; Gordillo Reference Gordillo2018). Asimismo, de acuerdo con observaciones realizadas por parte de la segunda autora de este artículo en la provincia de Córdoba, donde la especie habita de manera natural, en una oportunidad un conjunto de individuos de Megalobulimus emergieron en primavera, después del largo período de hibernación, como reacción al ruido de truenos en la atmósfera exterior, aun sin que se desencadenase la lluvia. Estas particularidades etológicas se mencionan aquí ya que podrían vincularse a una interpretación simbólica, tal como se comentará en la discusión.

Figura 2. Hábitos de vida del caracol Megalobulimus. (a) Ejemplar semienterrado (pernoctando), del cual queda visible el extremo apical de la concha; (b) huevo eclosionando hacia final del verano; (c) ejemplar adulto en actividad diurna en día húmedo. Fotografías de Sandra Gordillo; ejemplares observados en la provincia de Córdoba, Argentina. (Color en la versión electrónica)

Metodología del estudio y descripción de la muestra arqueológica

El estudio contextual funerario de la presencia del Megalobulimus se basó en la información de los inventarios realizados por Le Paige (Reference Le Paige1955–1975) durante las excavaciones que realizó en diferentes cementerios ubicados en los oasis del Salar de Atacama (Figura 3).

Figura 3. Mapa de ubicación de San Pedro de Atacama, con los cementerios prehispánicos de los distintos oasis mencionados en este trabajo. Elaboración: Gino Sandoval. (Color en la versión electrónica)

En relación con el patrón mortuorio atacameño hay que destacar los siguientes aspectos: los lugares de entierro ocupan áreas destinadas para ello, ubicadas fuera de los sectores habitacionales; las tumbas se señalizan por medio de un madero corto enterrado junto al difunto (llamado “taco” por Le Paige); el o los individuos (en el caso de tumba colectiva) se disponen en fosas cavadas directamente en el terreno, sin mayor elaboración del espacio funerario. El difunto se presenta en posición flectada, vestido con varias túnicas y prendas textiles sobrepuestas y —en ocasiones— con más de un tocado (uno sobre la cabeza y otro sobre la rodilla derecha o el pecho), conformando fardos funerarios o “momias” (sensu Le Paige). Junto a los varones se disponen arco y astiles quebrados ritualmente. Se constata la existencia de dos categorías de ajuares mortuorios: el ajuar general básico, que se compone de ceramios, cestos con comida vegetal, calabazas como contenedores, instrumentos del trabajo textil y de labranza agrícola, y el ajuar complejo, que incluye elementos metálicos, equipo sicotrópico, artefactos no locales (incluidas prendas de la vestimenta y el tocado), e instrumentos musicales (Horta Tricallotis et al. Reference Horta Tricallotis, Peña-Villalobos, Echeverría, Quirgas, Vidal, Faundes and Pacheco2021; Le Paige Reference Le Paige1955–1975, Reference Le Paige1957–1958; Llagostera Reference Llagostera2004). El caracol Megalobulimus aparece indistintamente en las dos categorías de entierros, asociado tanto a individuos masculinos como femeninos, e independiente del rango etario de los mismos.

Como se mencionó, Le Paige describió detalladamente en sus Notas los artefactos depositados en los ajuares de cada tumba, los que dan cuenta de una presencia masiva de Megalobulimus (Le Paige Reference Le Paige1955–1975). Actualmente, estos restos malacológicos pertenecen a la colección del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo R.P. Gustavo Le Paige s.j. de la Universidad Católica del Norte, en San Pedro de Atacama (IIAM/UCN). Téllez analizó 281 de estos ejemplares en su pionero estudio, concluyendo que el caracol Megalobulimus se encontraría presente en un 34,7% de los ajuares funerarios de los cementerios (Téllez Reference Téllez1997:97).

Por nuestra parte, pudimos acceder y someter a examen en sus atributos morfométricos a una muestra de 194 caracoles provenientes de 12 cementerios (Quitor 2, 5, 6, 7, 8, Coyo Oriente, Coyo 3, Solcor 3, Toconao Oriente, Sequitor Alambrado, Solor 3, Tchilimoya) y sin referencia (véase Figura 3). Paralelamente, se confeccionaron bases de datos con la información de los cementerios excavados por Le Paige, así como con los de Coyo 3 y Solcor 3, excavaciones modernas realizadas por Costa y Llagostera (Reference Costa and Llagostera1994) y Llagostera y colaboradores (Reference Llagostera, Torres and Costa1988). De acuerdo con la información así recopilada, de 1.985 tumbas registradas, 336 (17%) presentan caracoles en sus ajuares con un total de 466 ejemplares, ya que ciertos entierros contienen más de un caracol.Footnote 2 Entre ellos, sobresalen los cementerios de Sequitor Alambrado, Solcor 3 y Coyo 3; los primeros pertenecientes al período Medio, y el último señalado como de fines de dicho período, de acuerdo con sus excavadores (Costa y Llagostera Reference Costa and Llagostera1994).Footnote 3

Además, con el propósito de verificar la condición de contenedor de las conchas de caracol, se observaron los ejemplares de la muestra, tanto interna como externamente, buscando huellas de posibles contenidos.

Análisis de gabinete

Las variables consideradas en el análisis de cada elemento fueron: el tamaño de la pieza, el grado de intervención o rotura, y la presencia de pigmentos. Con relación al tamaño se tomaron dos medidas: medida 1, en el sentido del eje mayor del espécimen utilizado como materia prima, y que en un ejemplar entero coincide con la altura del ejemplar, tomada desde el ápice al extremo opuesto en la base de la abertura (véase Figuras 1a y 1b), y medida 2, que correspondió al largo de la abertura (LA; Figura 4a), preservado en la mayoría de los elementos. Esta segunda medida permitió además ponderar el tamaño de los ejemplares utilizados y estimar la especie usada como materia prima. Para ello, y sobre la base de que existe una proporción entre el tamaño de la abertura y el tamaño del ejemplar, se confeccionó una ecuación tomando como base 17 ejemplares completos medidos, donde la abertura (x) se vinculó con la altura de la concha (y) según la siguiente ecuación y = 1,6625x + 10,743 (R2 = 0,9185). Por otro lado, tomando como referencia los tamaños promedios de M. lorentzianus y M. musculus, según datos propios recabados en ejemplares resguardados en el Museo de La Plata, y datos tomados por Beltramino (Reference Beltramino2016), los ejemplares ponderados en su tamaño en base al largo de la abertura fueron asignados a M. lorentzianus en el rango de 76-94 mm, y a M. musculus en el rango de 51-75 mm.

Figura 4. Ejemplares agrupados según grado de rotura. (a) Grupo 0, ejemplar del cementerio de Quitor 7, tumba 3082; (b) Grupo 1 (sin columela), dos vistas de un ejemplar del cementerio Quitor 7, sin referencia a tumba; (c) Grupo 2 (sin columela y rotura de la espira), tres vistas de un ejemplar de Quitor 5, tumba 1973-77; (d) Grupo 3 (se preserva la última vuelta, faltan grandes porciones), ejemplar de la izquierda: Quitor 8, tumba 3156, ejemplares del centro y de la derecha: cementerio Quitor 5, dos ejemplares de la tumba 2047-76, Col. IIAM/UCN. Fotografías de las autoras. La escala gráfica corresponde a 10 mm. (Color en la versión electrónica)

El grado de rotura se utilizó a los fines de evaluar el grado de manipulación de cada elemento. Para ello, según el patrón, cada ejemplar se clasificó de la siguiente manera: Grupo 0, ejemplares completos, sin pérdida de partes (Figura 4a); Grupo 1, ejemplares enteros, sin columela (Figura 4b); Grupo 2, ejemplares sin ápice y sin columela (Figura 4c); Grupo 3, ejemplares rotos que representan menos de la mitad de un ejemplar entero o fragmentos (Figura 4d). Como Grupo 4 se identificó un único elemento que presentaba una perforación.

Resultados

En la Figura 5 se graficó la distribución de las piezas a base de las dos medidas consideradas. Dos piezas de menor tamaño (hacia la izquierda del gráfico) no corresponden a Megalobulimus, por lo que no se incluyeron en las medidas promedios, que resultaron 76,3 ± 8,1 mm (medida 1) y 38,8 ± 3,6 mm (medida 2). Al comparar las procedencias, no se registraron diferencias significativas entre los distintos cementerios.

Figura 5. Tamaño de los ejemplares de caracoles a base de dos medidas perpendiculares entre sí. (elaboración de Sandra Gordillo).

Al considerar la segunda medida, y ponderar el tamaño de los ejemplares según la ecuación descripta en la metodología, se obtuvo para un total de 162 ejemplares medidos, valores de altura en un rango entre 51 y 94 mm, y que se corresponden, 104 especímenes con M. lorentzianus y 58 con M. musculus, distribuidos en los sitios según se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Distribución de las dos especies de Megalobulimus identificadas en la muestra analizada. (Color en la versión electrónica)

Al analizar el grado de rotura como medida de manufactura y modificación antrópica (Figura 7), se obtuvo que el 9,8% (Grupo 0; n = 19) son ejemplares completos, sin manufactura, el 37,1% están enteros pero sin columela (Grupo 1; n = 72), al 42,8% (Grupo 2; n = 83) les falta la columela y la espira o parte de la misma, y un 9,8% (Grupo 3; n = 19) son elementos que les falta más de la mitad del material o materia prima. Además, un único elemento constituye un fragmento con una perforación (Grupo 4). Al considerar el total de elementos sin columela (Grupos 1 y 2), éstos representan el 79,9% del total.Footnote 4 No se registraron diferencias significativas entre los cementerios en cuanto a estos grupos.

Figure 7. Subtipos morfológicos según grado de rotura o modificación de conchas del caracol.

Respecto al agregado de pigmentos (Tabla 1 y Figura 8), el 72,2% de los elementos analizados no presenta pigmentos visibles a ojo desnudo.Footnote 5 Del porcentaje restante, un 24,7% del material contiene pigmentos rojos (ya sea externo, interno o en ambos), y sólo un 3,1% presenta otros pigmentos o colorantes (negro, blanco o amarillo). La mayor variedad de pigmentos se registró en Coyo Oriente y Quitor 6, que son a su vez, los sitios que aportaron el mayor número de elementos.

Figura 8. Gráfico con la presencia de pigmentos o colorantes en la muestra analizada.

Tabla 1. Elementos analizados discriminados por cementerio y según conservación y agregado de sustancias.

Notas: G: grupo; SinP: sin pigmento; Rext: rojo exterior; Rint: rojo interior; Ri&e: rojo interior y exterior; R: pigmento rojo; PB: polvo blanco; N: pigmento negro; AM: pigmento amarillo.

Tal como se mencionó, los especímenes tuvieron un amplio rango de tamaño y se corresponden por las mediciones y caracteres morfológicos visibles con dos especies: M. lorentzianus y M. musculus, estando la primera mejor representada respecto de la segunda (64,2% versus 35,8%). Considerando sus áreas de distribución, se postula que la zona de proveniencia se ubicaría en el NOA, principalmente en Salta y Jujuy, donde viven ambas especies (Bequaert Reference Bequaert1948; Beltramino Reference Beltramino2016). Esta región se encuentra a una distancia promedio de 400 km de San Pedro de Atacama, lo cual no fue impedimento para su obtención mediante el intercambio.

Área de distribución biológica común entre cebil y caracol

El cebil o vilca (Anadenanthera colubrina var. cebil) es una planta sicoactiva ampliamente utilizada por distintos pueblos y culturas de Sudamérica como instrumento de acceso al mundo sobrenatural (Fernández Distel Reference Fernández Distel1980; Llagostera et al. Reference Llagostera, Torres and Costa1988; Torres et al. Reference Torres, Repke, Chan, McKenna, Llagostera and Schultes1991; Schultes Reference Schultes and Furst1972; von Reis Altschul Reference von Reis Altschul1964). Es un género neotropical con dos especies, una de ellas A. colubrina var. cebil, que habita en sectores en los territorios de Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay, y en Argentina se distribuye en el NOA en la región de las Yungas y penetra en el Chaco Serrano. Por otro lado, en la misma región que interesa, el NOA, se han identificado, como se mencionó anteriormente, dos especies de Megalobulimus. Una de ellas, M. musculus, de distribución restringida al extremo noroeste, y la otra, M. lorentzianus, de mayor extensión, desde el extremo noroeste hasta el centro de Argentina, y que en forma similar a la distribución del cebil, también se encuentra en la región de las Yungas e ingresa al Chaco Serrano.

Tomando como referencias los trabajos de Martínez y colaboradores (Reference Martínez, Barrandeguy, García, Cacharani and Prado2013) y Beltramino (Reference Beltramino2014), quienes realizan revisiones de distribución de A. colubrina var. cebil y de Megalobulimus lorentzianus, respectivamente, se confeccionó un mapa (Figura 9) con la distribución de ambas especies, verificándose que tienen un alto grado de solapamiento en el Noroeste argentino.

Figura 9. Solapamiento en las áreas de distribución de las especies vivientes del caracol Megalobulimus y la vilca/cebil en el noroeste argentino. Registros de Megalobulimus lorentzianus y Anadenanthera colubrina var. cebil, según Beltramino (Reference Beltramino2014) y Martínez et al. (Reference Martínez, Barrandeguy, García, Cacharani and Prado2013), respectivamente. (Color en la versión electrónica)

Detalles técnicos de la manipulación interna del caracol

Respecto a la manipulación —señalada previamente por otros investigadores (Craig Reference Craig1992; Téllez Reference Téllez1997)— el alto porcentaje observado de elementos sin columela (alrededor del 80%) podría indicar que “quitar la columela” fue una acción intencional. Por otra parte, la presencia/ausencia de espira podría ser parte de una técnica para facilitar la extracción de la columela. En los ejemplares con espira, la única posibilidad de retirarla es a través de una técnica aplicada desde la abertura. Mientras que en los caracoles sin espira la técnica podría haberse iniciado despuntando primero los ejemplares, y desde ahí manipular la pieza para retirar la columela en su interior, o combinando luego con la manipulación para extraerla, desde la abertura. Especímenes que corresponden a estos dos grupos o patrones fueron encontrados en similares proporciones en los distintos cementerios, por lo cual no se descarta que también hayan tenido diferentes funciones o simbolismos. Por eso también hay que considerar que la ausencia de espira (Grupo 2) podría ser intencional. Más allá de estas posibilidades sobre “el despuntado” (eliminación de la espira), “el descolumelado” (eliminación de la columela) ha sido, sin duda, el agrandamiento de la cavidad. De esta manera, los datos presentados aquí refuerzan la intencionalidad del acto, y son el apoyo para descartar la posibilidad de que las roturas y fragmentación de las conchas pudiesen obedecer a causas externas o no antrópicas.

Discusión y conclusiones

De los análisis realizados se verifica el carácter masivo de las conchas del caracol Megalobulimus (en dos especies identificadas, M. musculus y M. lorentzianus) formando parte de las ofrendas funerarias de los atacameños, tanto durante el período Medio como el Intermedio tardío. Aquí cabe señalar que varios de los cementerios considerados en el presente análisis fueron usados en forma continua durante varios siglos, incluso más allá de la dominación incaica (Hubbe et al. Reference Hubbe, Oviedo and Torres-Rouff2011; Pestle et al. Reference Pestle, Torres-Rouff, Pimentel and Hubbe2020). Al mismo tiempo, se establece la modificación cultural evidente en un alto porcentaje de dichas conchas, las que eran manipuladas a fin de convertirlas en recipientes.

En relación con que esta hubiese sido la función primaria del traslado de caracoles al desierto de Atacama planteamos nuestras dudas, ya que a pesar de la condición desértica del área, en el registro arqueológico local se observa una amplia disponibilidad de materias primas que eran susceptibles de ser convertidas en contenedores, más allá del elemento cerámico; entre ellas figuran la madera del chañar y del algarrobo, caña, calabaza, cueros y huesos animales, utilizados a su vez en morteritos de madera, cajitas de caña y hueso, bolsitas de cuero, etcétera. La pregunta de si estas conchas de moluscos fueron efectivamente trasladadas desde cientos de kilómetros de distancia para cumplir expresamente la función de recipientes ya fue planteada en su momento por Craig, quien —a propósito de la presencia en cementerios de San Pedro de Atacama de caracoles convertidos en recipientes de ocre rojo— señaló: “pero esto no explica por qué sólo se requirió este tipo de concha de caracol para ser usado de receptáculo” (la traducción es nuestra; Craig Reference Craig1992:129). En efecto, pensamos que tras la elección de este tipo de caracol subyace una trama de significados que es difícil desentrañar, pero que parece apuntar al poder simbólico del animal, modificado o no.Footnote 6 Por lo mismo, el rango espacial y temporal de su aparición en los Andes es muy amplio. En Caral-Supe, en el norte de Perú, se registra una concha fragmentada de Megalobulimus con una perforación circular, denotando manipulación antrópica durante el período Arcaico tardío (Shady Reference Shady and Leyva2003).

Ahora bien, considerando la posibilidad de que hubiesen sido importados para fungir expresamente como contenedores de pigmentos, resulta sugerente que el 72% del material examinado no tenga pigmentos observables “a ojo desnudo”. Por lo tanto, esto también nos lleva a pensar que el agrandamiento de la cavidad pudo haber tenido otros significados y usos, que es necesario considerar. Todo indica que lo simbólico y lo funcional no son conceptos que puedan ser separados en las ontologías prehispánicas, tal como lo hacemos con nuestras categorías de pensamiento occidental. Este tema está siendo abordado en profundidad en los últimos años, y de ello derivan nuevas formas teóricas de aproximación al material cultural: de esta manera, se plantea la necesidad de que la arqueología considere seriamented la alteridad ontológica y con ello se abra “the possibility of giving credence to other worlds” (Alberti y Marshall Reference Alberti and Marshall2009:344). En esa línea, la función que pudieron cumplir estos moluscos y su carga simbólica podrían ser de igual importancia —tal como fue planteado por uno de los evaluadores de este artículo, quien a su vez formuló la siguiente pregunta: ¿qué tipo de relaciones se creó entre estos “caracoles modificados” y las prácticas funerarias y sicotrópicas en las que ambos participaban? Por el momento, sólo podemos adelantar algunas ideas para la interpretación de este vínculo especial.

Por una parte, hay que mencionar la naturaleza carbonática del material retirado (la columela y la espira) como ingrediente potencial de la práctica alucinógena, dado que este tipo de material —triturado o como cal— constituye una mezcla alcalina que suele utilizarse en la preparación de sustancias sicoactivas (de Smet Reference De Smet1985; Pérez Gollán y Gordillo Reference Pérez Gollán and Gordillo1993).

Paralelamente, además de pigmentos, las conchas pudieron haber actuado como recipientes del polvo molido del cebil y otras sustancias sicoactivas, función que cuenta —tal como se mencionó— con antecedentes etnográficos en la Amazonía.Footnote 7 No obstante, el dato especialmente relevante es el que aporta la detección conjunta de almidones característicos de tabaco y cebil en muestras arqueológicas de pipas cerámicas excavadas en el sitio Yánimas 1, provincia de Tucumán, Argentina, así como los almidones de cebil encontrados en una concha de caracol grande que correspondería a Megalobulimus del sitio El Taco, provincia de Catamarca, Argentina (Lema et al. Reference Lema, Andreoni, Capparelli, Ortiz, Spano, Quesada and Zorzi2015; Martín Silva Reference Martín Silva2011; Martín Silva et al. Reference Silva, Belén, Miguez and Korstanje2016). Dicha concha constituye la primera evidencia arqueológicamente tangible de la conexión entre el caracol y cebil: el primero como recipiente del segundo para ser inhalado o fumado. De esta manera, gracias a la detección en material trasandino del vínculo entre Megalobulimus y consumo de Anadenanthera colubrina var. cebil, es posible plantear, por extensión, dicho vínculo a la práctica observada en Atacama.

Por otra parte, tal como se desprende de la Figura 9, el cebil y el caracol Megalobulimus comparten una amplia área geográfica en el NOA. Sin embargo, no se conocen datos que indiquen una interacción directa. Según Alvarsson, este caracol vive principalmente en áreas donde crece el duraznillo (Ruprechtia triflora) y es alimento predilecto del ave chuña (Chunga burmeisteri), ambos de importancia mitológica en el Chaco (Alvarsson Reference Alvarsson2012:112). Por lo tanto, planteamos la necesidad de estudiar interdisciplinariamente en el futuro la posibilidad de alguna interacción con el cebil, natural o antrópica, que haya tenido lugar en el pasado, permitiendo que los alcaloides de la planta fueran absorbidos por el animal. A modo de ejemplo etnográfico se menciona el caso del caracol Scutalus sp. que se alimenta de la mezcalina del cactus San Pedro (Trichocereus pachanoi), y es además consumido por humanos en ceremonias especiales celebradas en la costa norte del Perú (Bourget Reference Bourget1990).Footnote 8 De todos modos, para el NOA, no hay indicios del consumo de esta especie, y su interés ha estado centrado en su concha.

En cuanto a la relación ya planteada por otros investigadores para Atacama entre el caracol Megalobulimus y los distintos implementos del equipo alucinógeno (tableta y tubo de inhalación, pipa, cucharilla, cuchara, espátula, pilón, morterito, tubo contenedor, enema), ésta se ve apoyada por la evidencia arqueológica de los registros funerarios (Le Paige Reference Le Paige1955–1975; Llagostera Reference Llagostera2016; Núñez Reference Núñez and Albeck1994; Téllez Reference Téllez1997). Damos cuenta aquí de la asociación de este caracol con pipas en Toconao Oriente (tres tumbas), con tableta y tubo de inhalación, además de pipa (Quitor 6 tumba 2522–23), y con pipa en la tumba 1052-59 de Sequitor Alambrado. Más aún, haciendo el cruce entre caracol y parafernalia alucinógena en los registros de tumbas de algunos de los cementerios locales, contamos con un alto grado de frecuencia para dicho correlato, tal como se aprecia en la Tabla 2.

Tabla 2. Porcentaje de tumbas que presentan simultáneamente elementos del equipo alucinógeno y el caracol Megalobulimus como parte de la ofrenda mortuoria.

De esta manera, la hipótesis —sugerida a partir de las observaciones etológicas realizadas— es que el significado simbólico del caracol podría estar vinculado con la renovación vital por medio del agua fertilizadora de la tierra, y que de ahí surgiría el interés por convertirlo en contenedor de sustancias pigmentarias, carbonáticas y/o sicotrópicas. El análisis de evidencias indirectas dirige la discusión hacia la necesidad de percibir lo ritual en su intrínseca profundidad, así como de aquilatar de forma más precisa el importante rol que jugó el Megalobulimus en las redes de intercambio sostenidas en los Andes meridionales. En el caso del templete de Tulán 54, espacio con características excepcionalmente rituales debido a la ofrenda de infantes que se llevó a cabo en el, la inclusión de restos malacológicos —tanto caracoles del océano Pacífico como el Megalobulimus de las yungas trasandinas— ha sido registrada en relación directa con las inhumaciones más ricas del sitio (Núñez et al. Reference Núñez, Cartajena, Carrasco and de Souza2005; Soto Reference Soto2015). Asimismo, para el ya mencionado sitio argentino El Quebracho, se señala la particularidad del hallazgo en los siguientes términos: “El conjunto analizado consiste en 14 individuos acompañados de manera diferencial con cuentas de caracol y hachas de piedra en forma de T. Las características de este singular hallazgo y su cronología absoluta permiten introducir nueva e interesante información al cuerpo de conocimiento sobre el Gran Chaco argentino” (Lamenza et al. Reference Lamenza, Calandra and Salceda2016:399).

Por su parte, el montículo EM1 en el sitio Yánimas 1 presentó en un nivel excavado una interesante concentración de objetos, entre los cuales —aparte de las dos pipas mencionadas más arriba— destacan conchas de Megalobulimus y “un aérofono elaborado con el fémur de un ave rapaz” (Martín Silva et al. Reference Silva, Belén, Miguez and Korstanje2016:38). La presencia de dicho instrumento musical en el montículo apoya, según los autores, el carácter de “un espacio monumentalizado de alto carácter simbólico”, el cual pudo haberse constituido en escenario de ceremonias chamánicas (Martín Silva et al. Reference Silva, Belén, Miguez and Korstanje2016:48).

Tras el fenómeno de estivación conocido por los habitantes del área circumpuneña, subyace la conexión entre Megalobulimus y la lluvia, en tanto agua fertilizadora de la tierra, y destaca su particular capacidad de renacer. Renace para aparearse y poner huevos, dando así inicio nuevamente al ciclo vital: dicha capacidad debió ser observada en el pasado, razón por la cual el molusco pudo funcionar cuasi como un bioindicadorFootnote 9 de la época de lluvias, recurso tan anhelado en los territorios desérticos circumpuneños.

La investigación de Feo y colaboradoras resalta la presencia simultánea del elemento mineral (cuentas de collar de cobre) y el Megalobulimus como una asociación que habría perdurado en el tiempo. Esta daría cuenta de “prácticas funerarias compartidas asociadas al entierro de subadultos, extendidas en el tiempo y en el espacio, que entendemos estarían reflejando este amplio espectro de interacciones, del cual participaron a través de los años estas comunidades locales, en particular con San Pedro de Atacama y las yungas occidentales” (De Feo et al. Reference De Feo, Mancuso and Petrone2020:214). Por nuestra parte, se destaca el hecho de que el caracol en cuestión presenta el mismo patrón de modificación interna de los ejemplares registrados en Atacama, considerando que con ello se verifica la práctica de la manipulación, el valor simbólico y la inclusión como ofrenda funeraria de los caracoles Megalobulimus en el área circumpuneña.

De modo análogo a lo ya referido con el mineral de cobre, en tanto “sustancia-ofrenda”, planteamos que el significado subyacente asociado a la inclusión de este caracol en las tumbas atacameñas apunta a lo que este pudo haber simbolizado, de acuerdo con creencias circumpuneñas relacionadas con la fertilidad y la capacidad de regeneración del ciclo vital. Nuestra conclusión es que su uso como contenedor derivó de esta esencia simbólica y su selección debió corresponder precisamente a las cualidades especiales que poseía en términos ontológicos.

Agradecimientos

Investigación realizada en el marco del proyecto FONDECYT 1160849, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID, Chile). Comprometen nuestra gratitud varios colegas que compartieron información sobre Megalobulimus; entre ellos destacamos a Gabriela Ortiz, Verónica Lema, Valeria Martín Silva y Ariel Beltramino. Agradecemos a Isaac Peña-Villalobos su aporte con los datos estadísticos de frecuencias de Megalobulimus en ajuares funerarios. También a Armando Mendoza, encargado de las colecciones del Museo Arqueológico Dr. Eduardo Casanova del Instituto Interdisciplinario de Tilcara (Universidad de Buenos Aires), quien llamó nuestra atención sobre el ejemplar etnográfico de caracol de la Colección Califano, así como a Jimena Cruz del IIAM, quien hizo la búsqueda de los ejemplares de la muestra estudiada. Agradecimientos especiales a Víctor Hugo Merlo Álvarez de la División Invertebrados del Museo de La Plata, quien facilitó el acceso y análisis de colecciones malacológicas con fines comparativos.

Declaración de disponibilidad de datos

Los datos recabados para la muestra utilizada se encuentran a disposición de investigaciones futuras en la Unidad de Colecciones y Conservación del IIAM, unidad académica de la Universidad Católica del Norte, en San Pedro de Atacama.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no hay ningún conflicto de intereses.