Los camélidos sudamericanos han sido uno de los recursos más importantes desde la llegada de los primeros humanos al continente (Capriles Reference Capriles2011; Cartajena et al. Reference Cartajena, Núñez and Grosjean2007; Elkin Reference Elkin1996; Kent Reference Kent1982; Martínez y Gutiérrez Reference Martínez, Gutiérrez and Goñalons2004; Mengoni Goñalons Reference Mengoni Goñalons and Puig1995; Olivera Reference Olivera, Ahlgren, Muñoz, Sjodin and Stenborg1998; Wheeler Pires-Ferreira et al. Reference Wheeler Pires-Ferreira, Pires-Ferreira and Kaulicke1976). Lama guanicoe (guanaco) presenta una vasta dispersión sobre diferentes ambientes del territorio sudamericano, abarcando desde los 8° S hasta los 55° S y se pueden encontrar individuos en altitudes que varían desde el nivel del mar hasta los 5.200 metros de altitud (de Lamo Reference de Lamo2011). Vicugna vicugna (vicuña) está adaptada a ambientes de altura (puna hasta elevaciones superiores a los 3.700 m) de Perú, Argentina, Chile y Bolivia (Franklin Reference Franklin, Mares and Genoways1982).

Las primeras evidencias de la domesticación de camélidos —probable presencia de Lama glama (llama) y Lama pacos (alpaca)— se presentan en sitios arqueológicos de los Andes centrales (centro de Perú), con la mayoría de los fechados entre 4600 y 3000 aP, a excepción del sitio de Telarmachay (6000-5500 aP; Kent Reference Kent1982; Mengoni Goñalons y Yacobaccio Reference Mengoni Goñalons, Yacobaccio, Zeder, Bradley, Emshwiller and Smith2006; Wheeler Reference Wheeler, Clutton-Brock and Grigson1984, Reference Wheeler1995; Wing Reference Wing, Izumi and Terada1972). Para los Andes centro-sur (Figura 1a) la probable presencia de L. glama se fecha para un periodo similar, entre 4400 y 3000 aP (Mengoni Goñalons y Yacobaccio Reference Mengoni Goñalons, Yacobaccio, Zeder, Bradley, Emshwiller and Smith2006).

Figura 1. Región Chaco-Santiagueña: (a) Andes centro-sur; (b) noroeste argentino; (c) provincia de Santiago del Estero; (1) Villa La Punta “Guayacán” (VP); (2) Maquijata (Mj); (3) Rincón de Atacama (RA); (4) La Cañada (Ca); (5) Media Flor (MF); (6) Beltrán Onofre Banegas-Lami Hernández (BB).

La domesticación de camélidos implicó ciertas ventajas para las sociedades — como la predictibilidad de los recursos; obtención de carne, grasa, cuero y fibras; y utilización como animales de carga— además de presentar un rol destacado en la simbología, rituales y ceremonias, constituyéndose en un elemento primario en la economía y vida social andina (Mengoni Goñalons y Yacobaccio Reference Mengoni Goñalons, Yacobaccio, Zeder, Bradley, Emshwiller and Smith2006). La presencia de animales de carga posibilitó el transporte e intercambio entre zonas ecológicas distintas, así como la difusión de ideas entre las distintas regiones. Sin embargo, los camélidos silvestres, los cuales aportaban carne, grasa, cuero y fibras, siguieron teniendo relevancia en la economía de los pueblos andinos (Madero Reference Madero1994; Olivera Reference Olivera, Ahlgren, Muñoz, Sjodin and Stenborg1998; Yacobaccio et al. Reference Yacobaccio, Madero, Malmierca and Reigadas1998). Cabe mencionar que en la subárea valliserrana del noroeste argentino (NOA; Figura 1b) se evidencia la presencia de L. glama cerca de 2500-2000 aP (Izeta Reference Izeta2008; Yacobaccio Reference Yacobaccio, Gutiérrez, De Nigris, Fernández, Giardina, Gil, Izeta, Neme and Yacobaccio2010).

Caracterización Regional y Antecedentes

La región Chaco-Santiagueña (actual provincia de Santiago del Estero; Figura 1b-c) se ubica al este de la subárea valliserrana y ha sido clásicamente considerada, en cuanto al desarrollo cultural, como una zona marginal (Togo Reference Togo, Giannuzzo and Ludueña2005) donde se producen una sucesión de olas de influencia o de convergencia desde las regiones aledañas que han configurado, en este territorio, un contexto cultural particular (Bleiler Reference Bleiler, Bennet, Bleiler and Sommer1948; Gramajo de Martínez Moreno Reference Gramajo de Martínez Moreno1978; Lorandi Reference Lorandi1977; Togo Reference Togo2004; von Hauenschild Reference von Hauenschild1943). Está caracterizada por una planicie sedimentaria loésica y salitrosa que es interrumpida en sus bordes sur, oeste y noroeste por las sierras de Sumampa-Ambargasta, Guasayán y Cerro del Remate, respectivamente (Basualdo et al. Reference Basualdo, Togo and Urtubey1985). Esta región se inscribe en la porción subtropical semiárida y continental del país; entre sus características se encuentra la escasez de fuentes de agua permanente, las cuales se concentran en los dos ríos principales de la provincia, el Dulce y el Salado, y en vertientes y pozos de agua cercanos a las sierras. Los dos ríos corren paralelamente, separados por una faja de terrenos de baja pendiente de aproximadamente 100 km de extensión, con dirección de noroeste a sureste en su eje mayor. De esta manera, dan lugar a la formación de lagunas, esteros, pantanos y bañados que abarcan varios kilómetros, especialmente el Salado (Álvarez Reference Álvarez1919).

Las investigaciones arqueológicas en esta región se han centrado en la etapa Agroalfarera (350 dC hasta la conquista española en el siglo dieciséis). Si bien a lo largo de esta etapa se habrían desarrollado grupos humanos con simbolismos y estilos cerámicos diferentes, a modo general se considera que corresponden a grupos sedentarios con patrones culturales estabilizados, economía mixta (cazadora-recolectora y horticultora-agricultora) y asentamientos cercanos a los ríos o fuentes de agua como las vertientes en la zona serrana (Togo Reference Togo2004). Se considera que para momentos tardíos habría tenido lugar un mayor énfasis en la agricultura (Lorandi Reference Lorandi1978), un aumento poblacional (Drube Reference Drube2009) y un patrón de asentamiento sobre montículos naturales o mixtos (Lorandi Reference Lorandi1978; Togo Reference Togo2004). De una manera simplificada, la etapa Agroalfarera estaría comprendida por grupos portadores de la cerámica Las Mercedes en el inicio de la secuencia (ca. 350-1100/1200 dC; Agroalfarero temprano y medio), seguidos por los materiales de correspondencia Sunchitúyoj (ca. 1200-1500 dC; Agroalfarero tardío) y, por últimos, por los denominados Averías (cercana a la conquista española en el siglo dieciséis; Agroalfarero tardío). En esta clasificación no se descarta la presencia de otros materiales cerámicos a lo largo de la secuencia (e.g., Candelaria y Famabalasto Negro sobre Rojo; del Papa Reference del Papa2012).

En los últimos años se han desarrollado trabajos zooarqueológicos en la región y, a modo general, se propone que los antiguos habitantes utilizaron los camélidos como recurso principal (a través del estimador del número mínimo de individuos [MNI, por sus siglas en inglés] multiplicado por el peso promedio del taxón en vida) a lo largo del período Agroalfarero. En algunos casos esto habría ocurrido desde una estrategia especialista y, en otros, más generalista con un complemento de diferentes recursos como peces, Rhea americana (ñandú), Dolichotinae (mara o liebre patagónica y conejo de los palos), Cervidae (ciervos) y Tayassuidae (pecaríes). Asimismo, algunos recursos fueron utilizados de manera ocasional o estacionalmente, como Tupinambis sp. (lagartos), aves pequeñas y medianas, huevos de R. americana, Dasypodidae (armadillos), carnívoros y, posiblemente, Caviinae (cuises; del Papa Reference del Papa2012).

Con respecto a los camélidos, diversos investigadores han interpretado la presencia de la especie doméstica L. glama en la región a partir de las fuentes etnohistóricas (Bonomo et al. Reference Bonomo, Politis and Gianotti2011; Gramajo de Martínez Moreno Reference Gramajo de Martínez Moreno1978; Palavecino Reference Palavecino1948; Raffino Reference Raffino1975; Togo Reference Togo2004). Sin embargo, en un trabajo previo (del Papa Reference del Papa2015) se discuten los problemas que surgen si sólo se tienen en cuenta las fuentes etnohistóricas para inferir la presencia de animales domésticos en la región. Por su parte, Lorandi y colaboradores (Cione et al. Reference Cione, Lorandi and Tonni1979; Lorandi Reference Lorandi1977, Reference Lorandi1978, Reference Lorandi2015; Lorandi y Lovera Reference Lorandi and Lovera1972) consideran que el uso de L. glama estaría restringido a los sectores serranos, ya que, por cuestiones eto-ecológicas de esta especie, no podría haber habitado la zona de bañados. En este sentido, mencionan que, por el calor y la humedad, la llanura no sería un hábitat favorable para dicha especie. En la última década hemos profundizado los estudios zooarqueológicos en la región desde un marco tafonómico y con técnicas actuales. Esto permitió inferir la presencia de L. glama en el sitio de Maquijata del Agroalfarero tardío (ca. 1200-1500 dC), ubicado en la falda oriental de la Sierra de Guasayán (Figura 1c; del Papa Reference del Papa2015). En el presente trabajo se incorporan sitios de toda la secuencia del período Agroalfarero, tanto de la Sierra de Guasayán como de la cuenca del Río Dulce (Figura 1c), con el fin de aproximarnos al uso de los camélidos domesticados a través del tiempo y el espacio chaco-santiagueño.

Osteometría, Diferenciación de Especies y Algunas Dificultades

En el caso de la familia de camélidos, como han señalado diversos autores (e.g., Pollard y Drew Reference Pollard and Drew1975; Tonni y Laza Reference Tonni and Laza1976), no es posible distinguir morfológicamente las distintas especies a través de restos óseos fragmentarios. La diferenciación entre éstas para el NOA se da por un gradiente de tamaño, de mayor a menor: L. glama, L. guanicoe, L. pacos y V. vicugna (Elkin Reference Elkin1996; Yacobaccio et al. Reference Yacobaccio, Madero, Malmierca and Reigadas1998). A su vez, se distinguen “tipos” especializados de llamas con características morfológicas peculiares que se asocian a usos diferenciados. Entre ellos se encuentran la llama “carguera” (la de mayor tamaño, utilizada para producción de carne y transporte de carga), “lanuda” (producción de lana) e “intermedia” (producción de lana y carne; Reigadas Reference Reigadas, Elkin, Madero, Goñalons, Olivera, Reigadas and Yacobaccio1994). Cabe destacar que el dimorfismo sexual de estas especies no resulta en diferencias de tamaño significativo (de Lamo Reference de Lamo2011), por lo que favorece el estudio de las diferencias de tamaño entre las especies.

En los últimos años, la osteometría se ha desarrollado y se han aplicado diversos tipos de análisis estadísticos para su interpretación (análisis univariado, bivariado y multivariado). El método multivariado (Izeta Reference Izeta, Gutiérrez, Miotti, Barrientos, Goñalons and Salemme2007; Izeta y Scattolin Reference Izeta and Scattolin2006; L'Heureux Reference L'Heureux2005; Menegaz et al. Reference Menegaz, Salemme, Jaureguizar, Ratto and Haber1988; Yacobaccio et al. Reference Yacobaccio, Madero, Malmierca and Reigadas1998), donde se representan más de dos variables de un elemento, es la metodología que nos informa mejor sobre las tendencias de tamaño. También nos puede aproximar a la diferenciación específica de manera más acertada y de mayor discriminación (Grant Reference Grant, Gutiérrez, Nigris, Fernández, Giardina, Gil, Izeta, Neme and Yacobaccio2010).

No obstante, hay que tener en cuenta una serie de problemas a la hora del empleo de la osteometría, incluyendo las mismas condiciones ambientales y de nutrición entre los estándares actuales y los especímenes del registro arqueológico (Cartajena et al. Reference Cartajena, Núñez and Grosjean2007). Además, muchas veces son ignorados largos períodos de tiempo en que se pudo producir selección y cambio (Cartajena et al. Reference Cartajena, Núñez and Grosjean2007). Las muestras arqueológicas, en general, se presentan fragmentadas, por lo que el relevo de las variables depende del estado en que se encuentran los elementos (fragmentación, meteorización, termoalteración, acción de depredadores, etc.; Elkin Reference Elkin1996). Una de las condiciones para poder medir los especímenes es que hayan completado la fusión de los centros de osificación (edad de “adulto”; Elkin Reference Elkin1996). Por último, existen problemas de índole estadístico producidos en el manejo de los datos por las escasas muestras de referencia (estándares) disponibles. Esto puede producir un error al no contar con la variación intraespecífica, produciéndose áreas de intersección en los resultados estadísticos entre las especies (Cartajena et al. Reference Cartajena, Núñez and Grosjean2007). Para este trabajo, cabe mencionar, además, la ausencia de estándares locales de guanacos (por la retracción de sus poblaciones), por lo que se comparan con muestras que provienen de zonas ecológicas y de altitudes diferentes.

A partir de mediciones de poblaciones de llamas actuales de la Puna de Jujuy, Yacobaccio (Reference Yacobaccio, Gutiérrez, De Nigris, Fernández, Giardina, Gil, Izeta, Neme and Yacobaccio2010) obtuvo como resultado la diferenciación de dos grupos de tamaños de llamas. El grupo de tamaño pequeño se superpone con las mediciones de guanacos, asignándolas a un grupo denominado en la literatura como llama-guanaco (Grant Reference Grant2008; Yacobaccio Reference Yacobaccio, Gutiérrez, De Nigris, Fernández, Giardina, Gil, Izeta, Neme and Yacobaccio2010). En este sentido, Yacobaccio (Reference Yacobaccio, Gutiérrez, De Nigris, Fernández, Giardina, Gil, Izeta, Neme and Yacobaccio2010) considera que para una mejor asignación de este grupo llama-guanaco en los sitios arqueológicos sería necesario un cuidadoso análisis contextual. Sin embargo, un tema a tener en cuenta en nuestra región es que, por el momento, no se pudo precisar en la ecología isotópica ni en la presencia de corrales. Para estos últimos, no se ha registrado el uso de piedras en la construcción, por lo que, si se realizaron corrales, los mismos fueron de materiales perecederosFootnote 1.

Materiales y Métodos

Con respecto a las muestras de camélidos de los sitios analizados, están representadas las distintas porciones del esqueleto (región axial y apendicular), interpretándose el procesamiento integral de las carcasas (del Papa Reference del Papa2012). Además, se registró en casi todos los sitios una preponderancia de los individuos juveniles (incluidas crías), repartiéndose entre el 50% y el 77% (del Papa Reference del Papa2012). Los materiales presentan un buen estado de preservación, aunque no exentos de fragmentación, ya sea por factores antrópicos como diagenéticos (del Papa Reference del Papa2012).

Para la diferenciación de especies de camélidos se midieron diferentes variables osteométricas de primeras y segundas falanges (Figura 2) y se compararon con estándares actuales. La selección de las falanges se centra en que son los especímenes que se recuperaron con mayor frecuencia enteros en los sitios y que presentaron las condiciones necesarias para ser medidas (buen estado de preservación y sus centros de osificación fusionados). Por supuesto, el requerimiento de estas condiciones reduce considerablemente las muestras para ser medidas.

Figura 2. Variables osteométricas: Fa1: largo máximo medido paralelo al eje axial; Fa2: ancho máximo de la cara articular proximal; Fa3: espesor del extremo proximal; Fa4: ancho máximo del extremo distal; Fa5: espesor de la superficie articular distal.

Sitios Analizados

Sierra de Guasayán

Villa La Punta “Guayacan” (VP) se encuentra en el extremo sur de las estribaciones de la Serranía de Guasayán (Figura 1c). Los materiales cerámicos analizados y obtenidos en estratigrafía corresponden a Las Mercedes (Togo Reference Togo2004). La cronología del sitio presenta fechados radiocarbónicos sobre carbón vegetal de 1550 ± 60 aP (LP-1443) y 1580 ± 60 aP (LP-1438; Togo Reference Togo2007:230). Se identificaron 110 especímenes como Lama sp. (porcentaje del número de especímenes identificados [NISP%, por sus siglas en inglés] = 16; del Papa Reference del Papa2012) y, teniendo en cuenta las condiciones necesarias de los elementos para ser medidos, sólo una segunda falange pudo someterse a análisis (Tabla 1).

Tabla 1. Variables Medidas de Falanges de los Casos Arqueológicos (en Milímetros).

Maquijata (Mj) se encuentra en la cercanía a la Sierra de Guasayán (Figura 1c). Los materiales cerámicos corresponden principalmente al tipo Sunchitúyoj y, en escasa proporción, se presentan otros estilos (Páez et al. Reference Páez, Togo, Benítez, Bourlot, Buzzoto, Crespo, Hecht and Kuperszmit2009). Los fechados radiocarbónicos sobre carbón vegetal tienen un rango entre 840 ± 70 aP (LP-1487) y 410 ± 60 aP (LP-1714; Togo Reference Togo2007:231). Se identificaron 633 especímenes como Lama sp. (NISP% = 62; del Papa Reference del Papa2012) y, en un trabajo previo, se analizaron por osteometría las primeras falanges, pudiéndose asignar cinco especímenes a Lama cf. L. glama (del Papa Reference del Papa2015). En este trabajo, además de las primeras falanges (cuatro delanteras y cuatro traseras), se incorporan cinco segundas falanges (Tabla 1).

Sitios de la Cuenca del Río Dulce

El sitio arqueológico de Rincón de Atacama (RA) se encuentra en la actualidad bajo las aguas del dique frontal de la ciudad de Termas de Río Hondo (Figura 1c) y sólo es posible realizar trabajos de campo cuando las aguas del dique bajan en forma considerable por condiciones de sequía. Los restos cerámicos corresponden a un contexto Las Mercedes, con fechados radiocarbónicos sobre carbón vegetal de 1540 ± 50 aP (LP-721) y 1450 ± 60 aP (LP-732; Togo Reference Togo2004, Reference Togo2007:228). Los materiales arqueofaunísticos analizados en el presente trabajo corresponden a las campañas realizadas durante los años 2003 y 2004Footnote 2, asignándose 188 especímenes a Lama sp. (NISP% = 77; del Papa Reference del Papa2012). De este sitio, se midieron dos primeras falanges delanteras (Tabla 1).

La Cañada (Ca) se encuentra a unos 8 km al este de la ciudad de Termas de Río Hondo (Figura 1c). Todas las muestras estuvieron asociadas a material cerámico Las Mercedes, con fechados radiocarbónicos sobre carbón vegetal con un rango entre 1280 ± 70 aP (LP-1293, LP-1280, LP-1299) y 700 ± 70 aP (LP-1289; Togo Reference Togo2007:229). Los restos analizados en este trabajo corresponden a las campañas realizadas en el año 20062, asignándose 50 especímenes a Lama sp. (NISP% = 13; del Papa Reference del Papa2012); se midió una segunda falange (Tabla 1).

Beltrán Onofre Banegas-Lami Hernández (BB) se encuentra en la localidad de Beltrán (Figura 1c). El material cerámico todavía se encuentra bajo estudio; sin embargo, a partir de la observación preliminar, se asigna al contexto tardío por la presencia de cerámica Sunchitúyoj (del Papa y De Santis Reference del Papa and De Santis2015). El fechado radiocarbónico fue obtenido a partir de una muestra de carbón vegetal de 420 ± 60 aP (LP-2054; del Papa y De Santis Reference del Papa and De Santis2015:120). Se asignaron 510 especímenes a Lama sp. (NISP% = 4,89; del Papa et al. Reference del Papa, De Santis, Mondini, Muñoz and Fernández2017) y pudieron medirse dos primeras falanges delanteras, una trasera y una segunda falange (Tabla 1).

Media Flor (MF) se encuentra en la localidad homónima (Figura 1c). De acuerdo a los materiales cerámicos analizados, la muestra corresponde, en su mayoría, a Averías, aunque hay presencia de unos pocos elementos considerados como Sunchitúyoj (Togo Reference Togo2004). Los fechados radiocarbónicos sobre carbón vegetal presentan un rango de 490 ± 70 aP (LP-1357) hasta fechados modernos (LP-1127 y LP-1302; Togo Reference Togo2007:230), por lo que el sitio habría sido ocupado próximo a la conquista española. Se asignaron 64 especímenes a Lama sp. (NISP% = 3; del Papa Reference del Papa2012); pudieron medirse dos primeras falanges traseras (Tabla 1).

Metodología

Para la medición de las variables se siguieron los lineamientos de Elkin (Reference Elkin1996; Figura 2). Las primeras falanges se diferenciaron en delanteras y traseras siguiendo el criterio morfológico de Kent (Reference Kent1982). Si bien las segundas falanges pueden diferenciarse en delanteras o traseras (e.g., Cartajena et al. Reference Cartajena, López and Martínez2010; L'Heureux Reference L'Heureux2005), en los resultados del trabajo de L'Heureux (Reference L'Heureux2005), al evaluarse el tamaño y la forma de las segundas falanges, no se observaron diferencias significativas entre éstas, como sí ocurre en el caso de las primeras falanges. Además, cabe mencionar que la mayoría de los estándares actuales de segundas falanges no se diferencian entre delanteras y traseras, o presentan un promedio entre ambas (e.g., Mondini y Muñoz Reference Olivera, Ahlgren, Muñoz, Sjodin and Stenborg2017). En este sentido, a los estándares que diferencian las segundas falanges (e.g., las tomadas por Mengoni Goñalons y Elkin para guanaco de Salta) se decidió tomar un promedio de las mismas. Las mediciones fueron tomadas con calibre digital tipo Vernier con precisión de 0,01 mm. Para reducir la variación intraobservador, las medidas fueron tomadas en tres rondas de medición en el mismo día y se tomó como medida final de cada variable el promedio de estos valores. Las medidas en milímetros fueron estandarizadas por su transformación en logaritmo.

Cabe mencionar que las especies de menor tamaño (vicuñas y alpacas) son fácilmente diferenciables de las especies de mayor tamaño (guanaco y llama). Las vicuñas y las alpacas están adaptadas a un ambiente particular: las alpacas habitan zonas de bofedales con subsuelos húmedos (Yacobaccio et al. Reference Yacobaccio, Madero, Malmierca and Reigadas1998) y las vicuñas, ambientes de altura (puna) a más de 3.700 m (Franklin Reference Franklin, Mares and Genoways1982). El hábitat de bofedal no se registra en Argentina, por lo que para este análisis se descarta, por el momento, la posibilidad de la presencia de alpacas en la región de estudio (véase discusión por Grant y Lane [Reference Grant and Lane2018]). En cuanto a la zona de puna, ésta se ubica aproximadamente entre 250 y 350 km de distancia lineal, por lo que la presencia de vicuñas en la región de estudio podría implicar una extensa y compleja red de interacción social.

Como medidas estándar (actualísticas) de vicuñas se utilizaron aquellos ejemplares procedentes de Jujuy, Catamarca y Perú (Tabla 2). Con respecto a los estándares de guanacos y llamas se utilizaron aquellos provenientes del NOA (Tabla 2). La selección de estos estándares se debe a que corresponden a una región de probable influencia en el uso de camélidos domesticados para la zona de estudio. Además, incorporar estándares de guanacos de otras zonas (e.g., Cuyo, Patagonia) resulta en grandes superposiciones entre los valores de las medidas, dadas las diferencias intraespecíficas observadas por la latitud (Izeta et al. Reference Izeta, Otaola and Gasco2009).

Tabla 2. Estándares Utilizados.

1 Medidas tomadas junto a Dolores Elkin en 1991.

En relación con los análisis estadísticos, como primera medida se realizaron gráficos bivariados con el fin de observar si existen tendencias de tamaño entre los especímenes. Para realizarlos se utilizaron las variables que aportaban mayor varianza en el primer componente del análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés). En una segunda instancia se desarrollaron test estadísticos multivariados como el PCA y de conglomerados utilizando el método de la media (UPGMA, por sus siglas en inglés). Para este último se utilizó la unidad de distancia Manhattan a través del software estadístico PAST (Hammer et al. Reference Hammer, Harper and Ryan2001).

Resultados

Primeras Falanges Delanteras

Se analizaron en este caso elementos procedentes de sitios de la cuenca de Río Dulce, tanto del Agroalfarero temprano y medio (contexto Las Mercedes; sitio RA) como del Agroalfarero tardío (contexto Sunchitúyoj; sitio BB). Además, se incorporaron restos del sitio tardío de la sierra de Guasayán (contexto Sunchitúyoj; sitio Mj). Si bien en el gráfico bivariado del ancho máximo y espesor máximo de la cara articular proximal (Figura 3a) se observa una tendencia de tamaño, se registra una superposición entre elementos de las especies de tamaño grande (L. guanicoe y L. glama). Esta tendencia de tamaño también se observa en el PCA (Figura 3b), considerando que el primer componente representa una estimación del tamaño. Se destaca un grupo donde los elementos de V. vicugna se asocian a dos especímenes del sitio BB, sin ser clara la diferenciación entre llamas y guanacos. Con respecto al análisis de conglomerados (Figura 3c), se puede observar la asociación de los especímenes arqueológicos con los estándares actuales. Por una parte, los casos BB5.5 y BB12.4 se asocian estrechamente a los especímenes de V. vicugna, formando un grupo separado. Por otra parte, dentro del grupo de camélidos grandes, se puede observar un subgrupo diferenciado donde los especímenes del sitio RA (RA1.1 y RA1.3) se asocian estrechamente con especímenes actuales de L. glama (Ll-I y Ll-151). Los casos Mj52 y Mj73 se asocian entre ellos y luego con un grupo de estándares actuales de guanacos y llamas y a mayor distancia de similitud a este gran grupo se asocian los especímenes Mj47 y RA2.2 con un elemento de guanaco actual (Lg-MM). Por último, Mj51 se asocia al grupo donde se superponen casos de llamas y guanacos.

Figura 3. Primeras falanges delanteras: (a) gráfico bivariado (1Fa2: ancho máximo de la cara articular proximal; 1Fa3: espesor máximo de la cara articular proximal); (b) análisis de componentes principales; (c) análisis de conglomerados.

Primeras Falanges Traseras

Para las primeras falanges traseras se analizaron solo elementos procedentes de sitios del Agroalfarero tardío, dos ubicados en la cuenca del Río Dulce (BB [contexto Sunchitúyoj] y MF [contexto Averías]) y uno en la Sierra de Guasayán (Mj [contexto Sunchitúyoj]). En el gráfico bivariado del ancho máximo y espesor máximo de la cara articular proximal (Figura 4a) también se observa una tendencia en el gradiente de tamaño establecido para el NOA. Sin embargo, se diferencian tres grupos: el de las vicuñas, uno donde sólo se agrupan llamas y el restante donde se produce una superposición entre las llamas y guanacos. En el caso del PCA (Figura 4b) se observa la separación de las vicuñas del resto de los casos y no se distingue una clara agrupación entre llamas y guanacos, pero se observa una orientación sobre el primer componente. Se advierte en el análisis de conglomerados (Figura 4c) que ningún caso arqueológico se asocia con los estándares de vicuñas. Como en el caso anterior, dentro del grupo de camélidos grandes se puede observar un subgrupo diferenciado donde los especímenes del sitio Mj (Mj67 y Mj86) se asocian a especímenes de llamas actuales (Ll-P3, Ll-I3, Ll-I4, Ll-I5 y Ll-I6). Los elementos Mj79 y Mj22 se asocian con el morfotipo de llama carguera (Ll-P1), para luego asociarse con otras de L. glama y L. guanicoe. El espécimen MF1 se vincula con L. guanicoe de Salta (G-ME); luego estos se asocian con MF2 y BB5 y a mayor distancia de similitud con el guanaco de Sierra del Aconquija (Lg-MM).

Figura 4. Primeras falanges traseras: (a) gráfico bivariado (1Fa2: ancho máximo de la cara articular proximal; 1Fa3: espesor máximo de la cara articular proximal); (b) análisis de componentes principales; (c) análisis de conglomerados.

Segundas Falanges

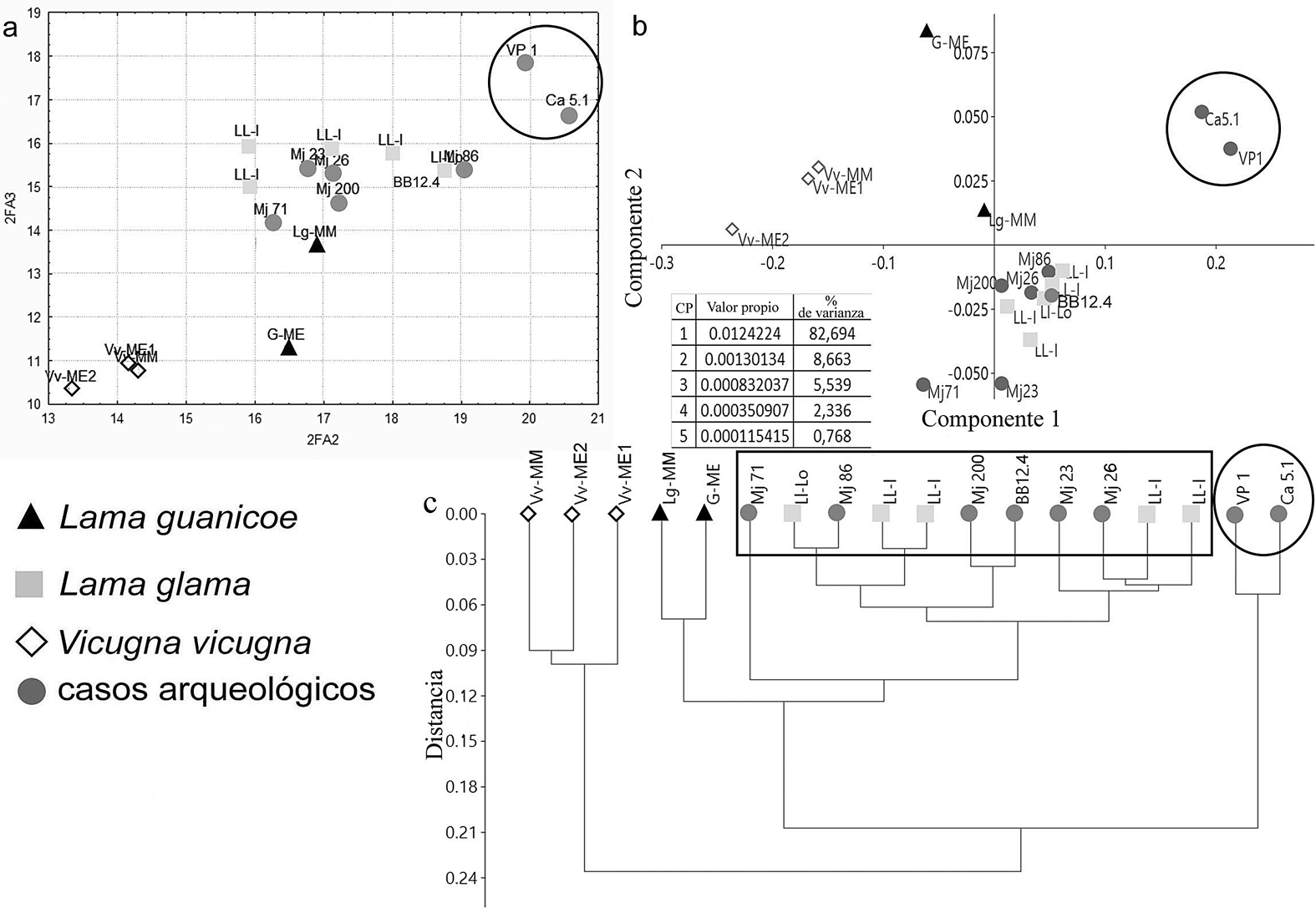

Se tuvieron en cuenta elementos procedentes de sitios del Agroalfarero temprano y medio (contexto Las Mercedes), uno de la Sierra de Guasayán (VP) y uno de la cuenca del Río Dulce (Ca). También se analizaron restos del Agroalfarero tardío (Sunchitúyoj) provenientes del sitio ubicado en la Sierra de Guasayán (Mj) y otro en la cuenca del Río Dulce (BB). En el gráfico bivariado del ancho máximo y espesor máximo de la cara articular proximal (Figura 5a) se observa el gradiente de tamaño del NOA. En este caso, para el PCA (Figura 5b) se observa que la mayoría de los especímenes arqueológicos se asocian con los estándares de llamas y Ca5.1 y VP1 se alejan sobre el primer componente. Del análisis de conglomerados (Figura 5c) se advierte un grupo mayor donde se asocian, a menor o mayor distancia de similitud, las llamas actuales con la mayoría de los casos arqueológicos (Mj86, Mj200, BB12.4, Mj23, Mj26 y Mj71). Por último, VP1 y Ca5.1 (ambos de contexto Las Mercedes) se diferencian tanto de L. glama como de L. guanicoe; sin embargo, al observar el gráfico bivariado y de PCA, se percibe que estos son más grandes que los casos restantes, por lo que podría tratarse de especímenes de L. glama.

Figura 5. Segundas falanges: (a) gráfico bivariado (2Fa2: ancho máximo de la cara articular proximal; 2Fa3: espesor máximo de la cara articular proximal); (b) análisis de componentes principales; (c) análisis de conglomerados.

Integración de los Resultados

En la Figura 6 se observa que se han podido asignar tentativamente por su similitud osteométrica restos a Lama cf. L. glama, tanto para sitios de la Sierra de Guasayán como de la cuenca del Río Dulce para casi toda la secuencia analizada (Agroalfarero temprano y medio [contexto Las Mercedes] y Agroalfarero tardío [contexto Sunchitúyoj]). Los restos asignados a cf. Vicugna vicugna sólo se presentan en un sitio (BB) de contexto tardío (Sunchitúyoj) ubicado en la cuenca del Río Dulce. Además, se asignaron restos a Lama cf. L. guanicoe en sitios de toda la secuencia en la cuenca del Río Dulce (contextos Las Mercedes, Sunchitúyoj y Averías) y de contexto tardío en la Sierra de Guasayán.

Figura 6. Resultados de las asignaciones osteométricas por ambiente y contexto cultural.

Discusión

A partir del análisis desarrollado mediante la osteometría y la estadística multivariada se explora la diferenciación entre especies de camélidos; sin embargo, esta técnica nos aproxima solamente a observar una tendencia en el tamaño de los especímenes (López Reference López, Acosta, Loponte and Mucciolo2008). En los gráficos bivariados se observa la tendencia de tamaño esperada (de menor a mayor: V. vicugna, L. guanicoe y L. glama), aunque en el grupo de camélidos grandes se produce una superposición de los valores. El registro de especímenes arqueológicos más pequeños que los estándares de L. guanicoe nos permitió plantear la hipótesis de la presencia de V. vicugna en los sitios de la región de estudio. En este sentido, con respecto a los análisis estadísticos multivariados (PCA y análisis de conglomerados) se pudieron diferenciar dos grupos de tamaño bien definidos: (1) el grupo de camélidos pequeños que incluía los estándares actuales de V. vicugna, a los cuales, en el caso de las primeras falanges delanteras, se asociaron dos elementos del sitio BB (contexto Agroalfarero tardío, ca. 1200-1500 dC); y (2) el grupo de camélidos grandes incluidos los estándares actuales de L. guanicoe y L. glama. El grupo de tamaño grande resulta más complejo de diferenciar entre las especies; sin embargo, en los casos analizados se pudieron registrar subgrupos donde se registraron especímenes arqueológicos asociados a estándares actuales de L. glama y otros con asociaciones a L. guanicoe. En este sentido, se observa que algunos casos arqueológicos —tanto aquellos procedentes de un sitio de la Sierra de Guasayán (Mj) como de sitios de la cuenca del Río Dulce (RA y BB)— se asocian estrechamente con especímenes actuales de L. glama. Además, se distinguen algunos casos arqueológicos de segundas falanges que se separan de los estándares actuales (tanto llamas como guanacos). Dado su tamaño observado en el gráfico bivariado y en el primer componente del PCA, se considera que podrían corresponder a llamas (restos procedentes de sitios del Agroalfarero temprano y medio, uno en la Sierra de Guasayán [VP] y otro en la cuenca del Río Dulce [Ca]; Figuras 5a y 5b). Además, se observa la estrecha asociación de especímenes arqueológicos de primeras falanges delanteras (sitios RA y Mj) y primeras falanges traseras (sitios MF y BB) con estándares de L. guanicoe (Figuras 3c y 4c). Varios casos arqueológicos se asocian a especímenes actuales tanto de guanacos como de llamas, lo que dificulta su asignación.

Con respecto al análisis osteométrico, cabe tener en cuenta una serie de dificultades en la metodología que podrían incidir en las interpretaciones; entre ellas, se desconocen las condiciones nutricionales, ambientales o la presencia de híbridos en el pasado (Cartajena et al. Reference Cartajena, Núñez and Grosjean2007). Hasta que se tenga mayor información sobre cómo dichas condiciones pudieron afectar las poblaciones de estas especies, los resultados sólo nos indican en qué medida los casos arqueológicos se asemejan a aquellos pertenecientes a las especies actuales de camélidos. Un aspecto intrínseco a la mayoría de las muestras arqueológicas es que, teniendo en cuenta las condiciones necesarias para que los elementos puedan ser medidos, los restos a analizar disminuyen considerablemente. Atendiendo estas limitaciones, nuestras inferencias sistemáticas de los especímenes hallados en los sitios arqueológicos a partir de este tipo de estudio son solo aproximativas. Un problema adicional es la superposición de los valores entre el grupo de llamas pequeñas y guanacos, lo que supone una ausencia de diferencias significativas en el tamaño entre las especies de camélidos (Cartajena et al. Reference Cartajena, Núñez and Grosjean2007; Yacobaccio Reference Yacobaccio, Gutiérrez, De Nigris, Fernández, Giardina, Gil, Izeta, Neme and Yacobaccio2010). En nuestro caso, esto también se dificulta por la ausencia de construcciones en piedra de corrales y, por lo tanto, la escasa visibilidad arqueológica de los mismos, así como la ausencia de un registro isotópico de la región. A partir del análisis desarrollado en este trabajo, es evidente que las diferencias intraespecíficas juegan un rol importante para la diferenciación, ya que se produce una superposición en los valores de estas especies y no siempre es clara la separación entre L. glama y L. guanicoe. También se puede agregar a las dificultades la escasez de medidas estándares actuales y la disparidad entre la cantidad de estándares de una especie en relación con la otra. Hay una mayor cantidad de estándares actuales de L. glama, principalmente para la segunda falange. Por último, debido a la ausencia de estándares locales de guanacos, debemos comparar con muestras de otras zonas ecológicas y de altitudes diferentes. Estos problemas nos impiden observar la variabilidad intraespecífica, la cual podría estar jugando un rol importante en las variaciones e intercalaciones de los valores de los elementos de individuos de distintas especies.

A pesar de las dificultades antes expuestas, a partir de estos resultados asignamos tentativamente especímenes arqueológicos a las distintas especies de camélidos por su similitud osteométrica. Cabe destacar que la baja frecuencia de asignaciones podría tener relación con el tamaño de la muestra de análisis y la necesidad de incorporar nuevos casos arqueológicos. En particular, asignamos especímenes a Lama cf. L. glama por su estrecha relación con estándares actuales de esta especie o por un gradiente de tamaño (especímenes más grandes que los actuales) tanto en los sitios de la Sierra de Guasayán (VP y Mj) como en sitios de la cuenca del Río Dulce (Ca, RA y BB). Los sitios corresponden a casi toda la secuencia Agroalfarera analizada (Agroalfarero temprano y medio [ca. 350-1100/1200 dC] para los sitios VP, Ca y RA; Agroalfarero tardío [ca. 1200-1500 dC] para los sitios Mj y BB). En este sentido, el presente trabajo constituye un aporte respecto de la presencia de animales domésticos para la región Chaco-Santiagueña, complementando las inferencias realizadas por otros investigadores basados en datos etnohistóricos, muchas veces confusos. Uno de los problemas principales de las fuentes etnohistóricas en la región corresponde al uso del término “ovejas” u “ovejas como las del Perú” para las distintas especies de camélidos, principalmente de los que surgen de la primera expedición al territorio entre los años 1543 y 1546 (del Papa Reference del Papa2015). A partir de los primeros momentos de consolidación del dominio español en el territorio (fundación de las primeras ciudades entre 1583 y 1605) se observa que, debido al mayor contacto entre las sociedades y al modo en que estaban organizadas las ciudades a través del sistema de la encomienda, tuvieron lugar modificaciones en los modos de vida de los antiguos pobladores. Entre las principales modificaciones se puede advertir un mayor predominio de prácticas agrícolas y ganaderas de aquellos productos provenientes de España (e.g., ganado caprino, ovino, vacuno; producción de árboles frutales; agricultura de trigo, cebada, cebollas, etc.), dejando así de lado o reduciendo considerablemente el uso de productos tradicionales (del Papa Reference del Papa2015). Para este momento de la consolidación de ciudades españolas en el territorio, se observa una mayor distinción entre las especies de camélidos por parte de los colonizadores, como la diferenciación entre la presencia de llamas en la sierra y de guanacos en la región mesopotámica (del Papa Reference del Papa2015). En este sentido, no se descarta la reducción de las poblaciones de llamas por la presencia de ganado europeo y la obligación de su producción para pagar tributo (del Papa Reference del Papa2015).

También se asignaron restos a las especies silvestres, principalmente L. guanicoe, en sitios de toda la secuencia Agroalfarera de la cuenca del Río Dulce (RA, BB y MF) y en el sitio tardío de la Sierra de Guasayán (Mj). Esto evidenciaría la coexistencia del uso de animales domesticados y la caza de animales silvestres. Por su parte, la posible presencia de V. vicugna, teniendo en cuenta que es una especie adaptada a un ambiente en particular (puna, aproximadamente a 350 km de distancia lineal del sitio), refuerza la compleja red de interacción social llevada a cabo por los antiguos pobladores de Santiago del Estero durante el período Agroalfarero tardío. Esta interacción habría tenido lugar no necesariamente de manera directa con pobladores puneños, sino posiblemente por intermedio de poblaciones valliserranas del NOA. Además, consideramos que, para la realización y consolidación de dicha interacción, sería de relevancia el uso de animales domesticados (L. glama) en el transporte de bienes y la transmisión de ideas. A pesar que por el momento sólo hemos analizado falanges, no se descarta la presencia de otros elementos de cf. V. vicugna. Sin embargo, en general los elementos de esta especie son relativamente fáciles de diferenciar macroscópicamente por su tamaño (los individuos llegan a pesar 45 kg [de Lamo Reference de Lamo2011]) de aquellos del grupo grande (llamas y guanacos, de 96 kg hasta más de 130 kg [de Lamo Reference de Lamo2011]). Por el momento, no se observaron en el registro arqueológico otros elementos de tamaño pequeño. Esto nos lleva a plantear la hipótesis de que las falanges de vicuña podrían haber ingresado al sitio por el transporte de sus cueros, el intercambio de fibras de esta especie o por cuestiones rituales o simbólicas, más que por sus nutrientes. Por el momento esto sólo es planteado como hipótesis, a la espera de nuevas muestras de estudio y de otras evidencias. Cabe destacar, para el contexto Averías, la gran presencia de torteros en sitios de Santiago del Estero que darían cuenta de la importancia del hilado y la posibilidad de utilizar distintos tipos de fibras, tanto vegetales como de guanacos, llamas y vicuñas (López Campeny Reference López Campeny2012; Lorandi Reference Lorandi1978; Taboada et al. Reference Taboada, Angiorama, Leiton and Campeny2013).

Entre otros indicadores de la compleja red de relaciones sociales que se produjeron entre las regiones vecinas antes de la llegada de los españoles, se puede mencionar la presencia, en diferentes momentos del desarrollo cultural de Santiago del Estero, de metales (provenientes de la región Valliserrana), de alfarerías gruesas o “Campana” (procedentes de la región oriental, cuenca del Río Paraná) y de moluscos marinos procedentes de la costa Atlántica, a más de 1.000 km de distancia (Doello-Jurado Reference Doello-Jurado1940; Togo Reference Togo2004). Así también se observa la relación más estrecha entre la región Chaco-Santiagueña y la Valliserrana en tiempos tardíos, por la presencia en ésta última región de cerámica (Sunchitúyoj y Averías) y puntas de proyectil óseas de origen Chaco-Santiagueña (Couso et al. Reference Couso, Moralejo, Giovannetti, del Papa, Páez, Gianelli, Giambelluca, Arnosio and Raffino2011). Incluso algunos autores plantean la posibilidad de que en la región Chaco-Santiagueña se hayan mantenido vínculos estrechos e interacción entre una zona acotada de la llanura central de Santiago del Estero (alrededores de Icaño; Figura 1c) con el estado incaico para el contexto Averías (Angiorama y Taboada Reference Angiorama and Taboada2008; Taboada Reference Taboada2011; Taboada et al. Reference Taboada, Angiorama, Leiton and Campeny2013).

Se observa un vínculo estrecho entre los grupos que habitaron los diferentes ambientes de la región Chaco-Santiagueña. En este sentido, el intercambio de productos obtenidos de la zona serrana con aquellos provenientes de los principales ríos se evidenció, por un lado, por la presencia de restos de peces en el sitio de Maquijata de la Sierra de Guasayán (Vallone et al. Reference Vallone, Luis del and Mariano2017). Esto nos permite inferir procesos de intercambio o salidas logísticas en busca de este recurso a considerables distancias (el río más cercano se encuentra a aproximadamente 50 km de distancia). Por otro lado, en los sitios ubicados en las cuencas de los ríos, varios autores mencionan que la presencia de artefactos y desechos líticos podrían provenir de la zona serrana de la provincia (Guasayán o Sumampa-Ambargasta; Reichlen Reference Reichlen1940), ya que la materia prima lítica es escasa o nula en la zona ribereña. En este caso, cabe mencionar la gran similitud que presentan las puntas de proyectil en piedra recuperadas en los sitios ribereños y serranos (Gómez Reference Gómez1975; Reichlen Reference Reichlen1940; Togo Reference Togo2004), lo que podría implicar que correspondían a los mismos grupos dispersos por la región, con similares estilos en la manufactura de los artefactos o una importante conexión entre ambos sectores por intercambio o transmisión de bienes e ideas favorecido por el uso de animales domesticados (Vallone et al. Reference Vallone, Luis del and Mariano2017). Por el momento, en la región Chaco-Santiagueña no se han encontrado indicios del período denominado ArcaicoFootnote 3 (Togo Reference Togo2004), por lo que el uso de camélidos domesticados podría estar dado por la dispersión de ideas o animales por intercambio desde poblaciones de las restantes subáreas del NOA, principalmente la valliserrana.

Los camélidos fueron el recurso predominante en todos los sitios de la región a través del estimador MNI multiplicado por el peso promedio del taxón en vida (entre el 52% y el 84% de la biomasa estimada, según el sitio), complementándose la dieta con otros recursos (del Papa Reference del Papa2012). Con respecto a los animales domesticados, hay que tener en cuenta que constituyen una manera de responder a las vicisitudes temporales y espaciales de una región, haciendo que estén disponibles permanentemente a lo largo de los ciclos anuales y estacionales, aumentando la predictibilidad (Olivera Reference Olivera, Ahlgren, Muñoz, Sjodin and Stenborg1998). La presencia de animales domesticados favorece el aprovechamiento de los productos primarios (carne, grasa, médula ósea y lana), así como los secundarios (capacidad de transporte y en prácticas ceremoniales). En la región de estudio, el agua resulta ser un recurso crítico, por lo que, ante el riesgo en la predictibilidad de las cosechas y la disponibilidad de los recursos de caza, los antiguos pobladores podrían haber utilizado animales domesticados en una estructura de recursos diversa que incluye productos de la caza (principalmente guanacos), pesca y recolección.

Consideraciones Finales

Si bien el análisis osteométrico presenta algunas limitaciones, teniendo en cuenta los recaudos necesarios en este trabajo se asignaron tentativamente restos arqueológicos a tres especies de camélidos por su similitud con estándares actuales. Los resultados, en articulación con las fuentes etnohistóricas para la región (aunque a veces confusas [del Papa Reference del Papa2015]), nos permiten postular la combinación de prácticas tanto extractivas como productoras (combinación de la caza y el uso de animales domesticados), así como la inferencia de complejas redes de interacción a partir de la presencia de recursos foráneos (i.e., V. vicugna). A partir de esto, en trabajos futuros pretendemos incorporar nuevos casos para ser sometidos al análisis osteométrico, así como la posibilidad de añadir nuevos estándares actuales en la medida que se avance en esta temática. Además, intentaremos sumar otro tipo de vías de análisis y un cuidadoso análisis contextual (Yacobaccio Reference Yacobaccio, Gutiérrez, De Nigris, Fernández, Giardina, Gil, Izeta, Neme and Yacobaccio2010), como por ejemplo la posibilidad de registrar áreas de corrales, caracterizar la ecología isotópica de la región y de los especímenes analizados y la posibilidad de realizar estudios de ADN.

Agradecimientos

A Soledad García Lerena por la lectura crítica de una versión preliminar del manuscrito y a Valeria Accinelli por la traducción del resumen al inglés. A Hugo Yacobaccio, Gabriel López y Guillermo Mengoni Goñalons por permitirme usar datos obtenidos por ellos. A Gabriel López, Matías Medina, Jennifer Grant y Andrés Izeta por brindarme bibliografía. Una versión preliminar del trabajo fue presentada en ICAZ 2018 Conference. A los evaluadores, cuyos comentarios ayudaron a mejorar el manuscrito. Lo expuesto es responsabilidad del autor. Este trabajo contó con financiación del Programa del Proyecto de Incentivos para docentes-investigadores, FCNyM, UNLP, Código N 851.

Declaración de Disponibilidad de Datos

Los materiales analizados en este trabajo (específicamente, los materiales recuperados por el equipo de investigación del Dr. José Togo) se encuentran temporalmente en la Cátedra de Anatomía Comparada, FCNyM, UNLP para su estudio.