Durante la colonia americana, la introducción del torno y de nuevas técnicas de producción llegadas desde Europa cambiaron los modos de hacer cerámica, orientándose a los requerimientos de la nueva economía global. La ciudad de Mendoza se fundó en el año 1561 en el Valle de Huentota (Centro-Oeste argentino; en adelante COA), donde habitaban cacicazgos de la etnia Huarpe (Figura Suplementaria 1). Entre 1561 y 1610 los pobladores de esta urbe, ubicada en un sector meridional del imperio español, desarrollaron una economía de subsistencia (Prieto Reference Prieto2000) y la producción cerámica fue de baja escala (Ots et al. Reference Ots, Manchado, Cataldo and Carosio2017). Desde 1630, debido a la creciente producción vitivinícola, se establecieron talleres especializados que fabricaron vasijas para conservar y trasladar vino y aceite (Prieto et al. Reference Prieto, Dussel, Pelagatti, Roig, Lacoste and Satlari2004).

A partir de la evidencia arqueológica y etnohistórica, se planteó que la cultura Viluco es parte de la cultura material producida por los huarpes (García Reference García1996). La cerámica Viluco Inca Mixto (VIM) es parte de la evidencia prehispánica de la cultura Viluco (Lagiglia Reference Lagiglia1978) y fue producida en el COA desde su anexión al Tawantinsuyu. Se encuentra en contextos funerarios y domésticos prehispánicos tardíos y coloniales tempranos (Prieto y Chiavazza Reference Prieto and Chiavazza2009) y su estilo tecnológico responde a que los alfareros integraron diversas tradiciones cerámicas andinas —cuzqueña, del Norte Chico (Diaguita) y los valles centrales de Chile (Aconcagua), entre otros— a partir del ingreso incaico (Prieto-Olavarría y Tobar Reference Prieto Olavarría and de Machuca2017).

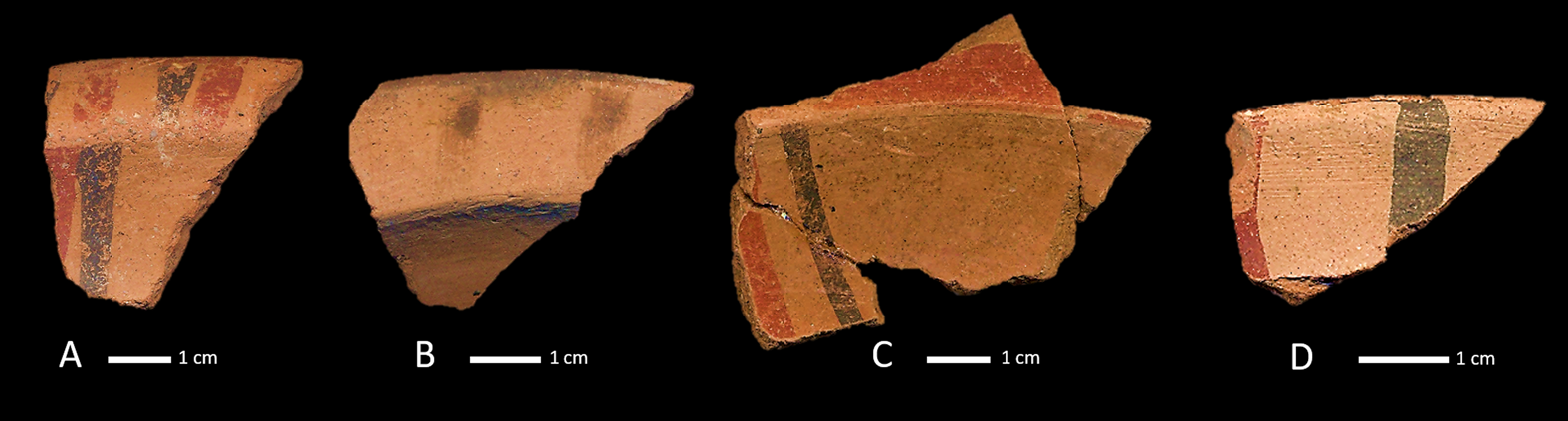

En este trabajo analizamos los pequeños fragmentos de platos Viluco (Figura 1; no se recuperaron formas completas ni fragmentos grandes), hallados casi exclusivamente en los contextos domésticos de la ciudad de Mendoza (Prieto y Chiavazza Reference Prieto and Chiavazza2009). Estos restos son escasos, ya que solo representan entre el 2% y 4% del total de los fragmentos Viluco (n = 4.340) recuperados en los sitios urbanos (Prieto Olavarría Reference Prieto Olavarría2012). En trabajos anteriores, planteamos que las pastas, decoraciones y tratamientos de superficie de los platos eran de tradición prehispánica VIM, mientras que las formas, similares a los platos de mayólica y el uso del torno (definido por las huellas de superficie) eran de origen europeo (Prieto y Chiavazza Reference Prieto and Chiavazza2009; Prieto Olavarría Reference Prieto Olavarría2012; Prieto Olavarría et al. Reference Prieto Olavarría, Chiavazza, Castillo, Tobar, Bontorno and Porta2017). Esta evidencia nos permitió proponer un nuevo tipo cerámico, el Viluco Colonial, abreviado VC (Prieto Olavarría et al. Reference Prieto Olavarría, Chiavazza, Castillo, Tobar, Bontorno and Porta2017). También propusimos, sobre la base de estudios petrográficos preliminares, que los alfareros produjeron bajo cierto grado de control en los talleres coloniales, aunque el mantenimiento de la decoración y las pastas de tradición prehispánica manifestarían resistencia al cambio producido por la encomienda y el consecuente decrecimiento poblacional (Prieto y Chiavazza Reference Prieto and Chiavazza2009).

Figura 1. Fragmentos de platos VC de Ruinas San Francisco (RSF) y Edifico Plaza Huarpe (EPH): (a) RSF, fragmento de unión borde-cuerpo con líneas pintadas alternadas rojas y negras en borde y cuerpo; (b) EPH, fragmento de unión borde-cuerpo con borde y labio pintados con líneas de pintura desleída de tono marrón; (c) RSF, fragmentos de unión borde-cuerpo con borde pintado con campo rojo y cuerpo pintado con líneas alternadas rojas y negras; (d) RSF, fragmento de borde de la única forma no restringida recuperada del tipo VC, con borde pintado con líneas rojas y negras, que en la superficie presenta estrías paralelas y cuyo labio tiene un reborde (cresta) característico del uso del torno. (Color en la versión electrónica)

En esta contribución nos interesa abordar el análisis de las técnicas alfareras coloniales, desde una perspectiva que permite explorar el trabajo de los artesanos indígenas y analizar sus transformaciones, con el objetivo de conocer las prácticas que generalmente fueron silenciadas en los documentos (Fournier et al. Reference Fournier, Castillo, Bishop, James Blackman, Targa and García2009; VanValkenburgh et al. Reference VanValkenburgh, Kelloway, Privat, Sillar and Quilter2017). En este mismo sentido, se plantea que la arqueología tiene herramientas para sacar a los pueblos indígenas del silencio, ya que los espacios coloniales, concebidos tradicionalmente como exclusivos de los dominadores, fueron compartidos por europeos e indígenas, por lo cual son polivalentes y ambiguos (Silliman Reference Silliman2010).

Considerando que nuestros estudios anteriores sobre los platos VC se centraron en el análisis macroscópico y en el análisis parcial de las pastas (Prieto y Chiavazza Reference Prieto and Chiavazza2009; Prieto Olavarría et al. Reference Prieto Olavarría, Chiavazza, Castillo, Tobar, Bontorno and Porta2017), en este trabajo proponemos profundizar el estudio de la tecnología cerámica, para conocer la producción alfarera indígena colonial temprana y analizar los fenómenos de configuración de nuevas identidades coloniales a través del análisis de los procesos de etnogénesis. Esto requirió revisar estudios etnohistóricos y antropológicos, y analizar las tecnologías y materias primas empleadas por los artesanos para manufacturar los platos recuperados en los siguientes sitios de la ciudad de Mendoza: Ruinas de San Francisco, Chacabuco 441, Alberdi e Ituzaingó, Edifico Plaza Huarpe y La Caridad. Analizamos las técnicas de formado, la finalización de las vasijas y la composición de las materias primas antiplásticas a través del estudio de las huellas de superficie y el análisis petrográfico de láminas delgadas. Estos permiten caracterizar la composición de las pastas y los atributos significativos para reconocer el uso del torno (Roux y Courty Reference Roux and Courty1998). Realizamos los análisis de superficie y de microfábricas a partir del método propuesto por Roux y Courty (Reference Roux and Courty1998), aplicable a diversos tipos de pastas. Sumamos, complementariamente, el estudio macroscópico de las pastas (por estereomicroscopio binocular) y el de huellas de superficie por medio de microscopía electrónica de barrido (MEB).

Tecnología y materiales híbridos

El estudio de la tecnología busca superar la descripción de las técnicas y la explora como fenómeno cultural dinámico e integrado a los fenómenos sociales (Lemonnier Reference Lemonnier1992). Esta se inserta en la agencia social y su desarrollo concierne a la interacción interpersonal, al sistema de creencias, al conocimiento práctico de las técnicas y al ambiente, la dimensión tangible de la red que conecta lo material con las experiencias sociales, políticas, económicas y simbólicas (Dobres y Hoffman Reference Dobres and Hoffman1994). La importancia de las elecciones tecnológicas hechas por los artesanos —definidas como la posibilidad de desarrollar dos o más técnicas en un momento preciso de la historia de una sociedad (Lemonnier Reference Lemonnier1992)— radica en que no solo están sujetas a constricciones físicas y ambientales, sino que son arbitrarias y están determinadas por los contextos socioculturales en que los actores aprenden y practican su oficio (Dietler y Herbich Reference Dietler, Herbich and Stark1998). Es a través de las representaciones sociales —conscientes o inconscientes, resultado de todas las posibilidades observadas y de las elecciones individuales y sociales— que el fenómeno social forma y transforma la acción tecnológica (Lemonnier Reference Lemonnier1992).

Los estudios tecnológicos exploran la naturaleza de la cultura material como fenómeno social e histórico (Dietler y Herbich Reference Dietler, Herbich and Stark1998), por lo cual el análisis de materiales coloniales, como los platos VC, permite reflexionar sobre el contacto cultural y los objetos híbridos. El término híbrido ha sido ampliamente discutido (e.g., Card Reference Card and Card2013; Silliman Reference Silliman2015; VanValkenburgh Reference VanValkenburgh2013), ya que su definición se centró en las propiedades de los objetos y no en los procesos de producción, circulación y uso (Silliman Reference Silliman2015; VanValkenburgh et al. Reference VanValkenburgh, Kelloway, Privat, Sillar and Quilter2017). Un cambio de perspectiva propone analizar este tipo de materiales investigando las elecciones tecnológicas con el objetivo de conocer los procesos culturales involucrados en la producción (VanValkenburgh Reference VanValkenburgh2013). En este sentido, los productos híbridos evidencian que el colonialismo produce sus propias culturas, con identidades y prácticas híbridas, lo cual se aleja del concepto de aculturación y se aproxima al de agencia (Silliman Reference Silliman2010).

En el caso concreto de las propiedades tecnológicas de la cultura material colonial, los estudios arqueométricos permiten analizar los procesos de manufactura de los que surgieron nuevas prácticas y estéticas, analizando atributos que no se manifiestan macroscópicamente en la forma y la decoración (VanValkenburgh et al. Reference VanValkenburgh, Kelloway, Privat, Sillar and Quilter2017). En América, existen diversos ejemplos que muestran que esta clase de estudios son buenas herramientas para analizar los fenómenos de producción de cerámica colonial (Deagan Reference Deagan and Card2013; Fournier et al. Reference Fournier, Castillo, Bishop, James Blackman, Targa and García2009; Ting et al. Reference Ting, Hung, Hofman and Degryse2018; VanValkenburgh et al. Reference VanValkenburgh, Kelloway, Privat, Sillar and Quilter2017).

Huarpes, economía, aculturación y etnogénesis

El COA fue colonizado desde la Capitanía General de Chile, Virreinato del Perú. El pueblo huarpe habitaba los diversos ambientes del área (cordillera, precordillera, piedemonte, llanura) y sus asentamientos fueron densos y estables en el Valle de Huentota, lugar donde se fundó la ciudad de Mendoza en 1561. La encomienda, implementada a través de la mita y el yanaconazgo, permitió controlar la mano de obra indígena, fundamental para la consolidación económica basada en el excedente agrícola (Prieto Reference Prieto2000).

Sobre la base de estudios documentales que registraron menciones sobre los huarpes, se planteó que esta etnia desapareció durante la colonia, idea que respondía a los principios de la antropología norteamericana de la primera mitad del siglo veinte. Se postuló la desaparición temprana, entre fines del siglo dieciséis y principios del siglo diecisiete (Canals Frau Reference Canals Frau and Steward1946; Michieli Reference Michieli1983), y también a fines del siglo dieciocho (Prieto Reference Prieto1980).

La propuesta del proceso de aculturación de los huarpes de Prieto (Reference Prieto1980) ha sido criticada a partir de los estudios antropológicos (Escolar Reference Escolar2007). El concepto de aculturación responde a las ideas que dominaron la teoría del contacto cultural en el siglo pasado y se basó en el modelo de la transferencia de rasgos entre sistemas culturales —la sociedad dominante activa transmite a la nativa pasiva— y donde las instituciones cumplieron un rol fundamental presionando política y económicamente a los subordinados (Cusick Reference Cusick and Cusick1998). Concretamente, Prieto (Reference Prieto1980) planteó la aceleración de la aculturación huarpe en el siglo diecisiete, a partir de la ruralización de la economía, y su consolidación durante la primera mitad del siglo dieciocho. En este proceso, las poblaciones se articularon en relaciones de dominación y los vencidos fueron despojados de sus tierras, sometidos al pago de tributo y servidumbre, imponiéndose las pautas culturales del Occidente tardomedieval y cristiano. Posteriormente, postuló que los agentes de aculturación fueron el contacto individual, las normas de la Corona, la encomienda y la iglesia (Prieto et al. Reference Prieto, Dussel, Pelagatti, Roig, Lacoste and Satlari2004). El tipo huarpe “nativo reafirmativo” correspondía a los fugados a lugares de difícil acceso (como Lagunas de Guanacache), quienes asimilaron paulatinamente pautas culturales europeas; el “nativo aculturado” estaba en la ciudad, subyugándose tempranamente a las pautas culturales y formando uno de los estratos sociales más bajos (Prieto Reference Prieto1980). Sin embargo, la autora también registró y analizó relaciones interétnicas y prácticas tradicionales huarpe que evidencian la complejidad del contacto colonial en los siglos diecisiete y dieciocho (Prieto Reference Prieto2000). Para la segunda etapa de desarrollo de la encomienda (1561-1661), propuso acciones de resistencia individual y colectiva: cerámica tradicional huarpe depositada como ofrenda funeraria; fugas para evadir la mita hasta fines de la colonia. Además, interpretó los ataques contra españoles y el robo como actitudes de autoafirmación y autodefensa inconsciente. También postuló la interinfluencia entre huarpes y europeos, en el contexto de selección de ciertas prácticas culturales (alimentos, técnicas agrícolas y de irrigación, preparación de alimentos). Para la tercera etapa de la encomienda (1661-1670), planteó la mezcla biológica y cultural en el ámbito urbano entre españoles, huarpes, otros indígenas y esclavos, población que se incrementó desde mediados del siglo diecisiete (Prieto Reference Prieto2000). Esta investigación, más allá de las críticas, permitió visibilizar las relaciones de poder, las acciones de transgresión y las relaciones interétnicas coloniales.

Desde la antropología, se planteó la necesidad de analizar el proceso de etnogénesis y agencia histórica de los huarpes, debido a la pervivencia de memorias, tradiciones y demandas de este pueblo en los documentos coloniales (Escolar Reference Escolar2007). Se propuso que la etnogénesis huarpe se enmarcó en los ejes históricos de la construcción de la nación y el estado, el control de los recursos en los hinterlands rurales y los conflictos en la incorporación de la fuerza de trabajo regional (Escolar Reference Escolar2007:19). En este marco, esta etnia no se extinguió ni se asimiló, sino que se produjeron cambios en la estructura social colonial, mayor movilidad social y étnica y el desarrollo de dos estrategias: por una parte, las elites legitimaron sus aspiraciones territoriales a partir del subregistro de los padrones de encomienda de los siglos dieciséis y diecisiete, y de la minimización de la población nativa en los documentos oficiales hasta el dieciocho; por otra parte, los huarpes evadieron el tributo y la mita usando tácticas de descaracterización étnica como la fuga, el cambio de adscripción de casta (a mestizos) y la adopción de apellidos españoles (Escolar Reference Escolar2007).

En el caso de las investigaciones arqueológicas, planteamos que las poblaciones huarpes fueron dinámicas y se transformaron en el proceso de etnogénesis. Estudiamos, preliminarmente, los procesos de cambio acelerado ocurridos en el norte de Mendoza, desde su anexión al Tawantinsuyu hasta el siglo diecisiete, a partir del análisis de la tecnología cerámica, las prácticas económicas y la discusión de los datos etnohistóricos (Prieto Olavarría y Chiavazza Reference Prieto Olavarría and Chiavazza2015).

Con base en los antecedentes presentados, consideramos necesario continuar analizando el registro arqueológico desde el concepto de etnogénesis, entendido como parte de los procesos de transformación histórica de las identidades (Bartolomé Reference Bartolomé2006) y donde lo étnico es un fenómeno dinámico que aporta a la formación de las nuevas identidades (Barth Reference Barth1976). Este paradigma situacional supera las posturas esencialistas que consideran las etnias como entidades estáticas portadoras de una cultura, y las define como construcciones sociales que tienden a la organización de la vida social y cambian constantemente. Estas dinámicas se sustentan en la historicidad de las estructuras sociales y formas culturales, ya que las etnias poseen capacidad adaptativa y lógicas sociales que les dan plasticidad. En esta perspectiva, el proceso histórico es básico en la configuración de la diversidad cultural humana, tiene sus raíces en el pasado remoto y se proyecta hasta el presente (Bartolomé Reference Bartolomé2006).

Cerámica en los contextos coloniales de la ciudad de Mendoza

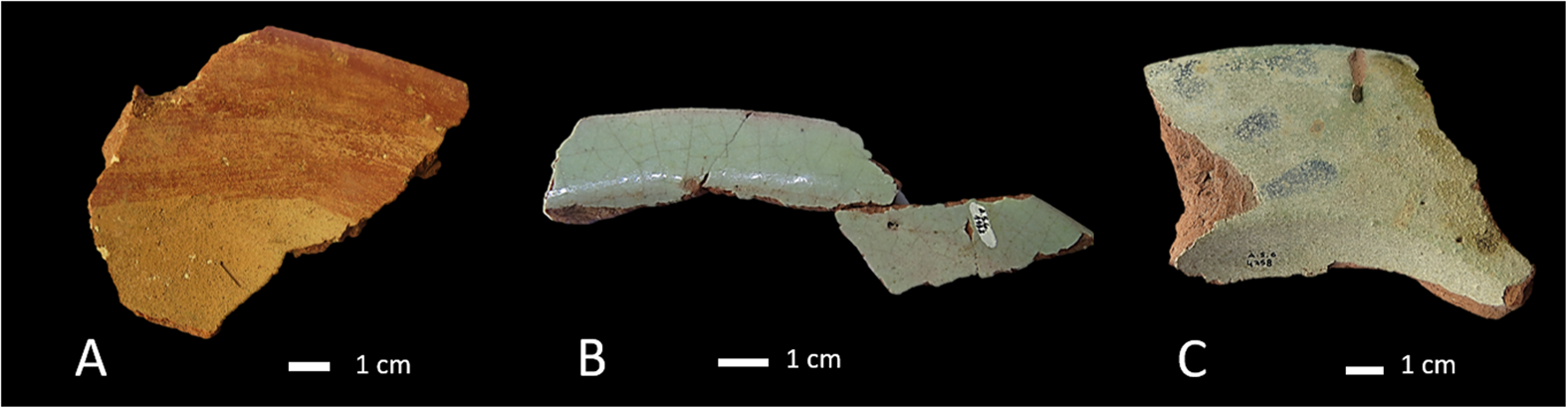

En comparación con los contextos de Santiago de Chile y las ciudades del Virreinato del Río de La Plata, en Mendoza se ha recuperado poca alfarería importada (Chiavazza et al. Reference Chiavazza, Puebla and Zorrilla2003), lo que habría influido en la temprana demanda de producción local de cerámica de tradición europea para el consumo cotidiano y la distribución de vino (Ots et al. Reference Ots, Manchado, Cataldo and Carosio2017). La cerámica colonial producida localmente fue la cerámica roja (Figura 2a; Puebla et al. Reference Puebla, Zorrilla, Chiavazza, Chiavazza and Zorrilla2005) y la Carrascal o vidriada de tradición europea, manufacturada en el taller de la orden de San Agustín (Chiavazza et al. Reference Chiavazza, Puebla and Zorrilla2003). También existen numerosos conjuntos de fragmentos cerámicos que no pueden adscribirse a tradiciones específicas porque integran técnicas locales y europeas (Ots et al. Reference Ots, Manchado, Cataldo and Carosio2017; Prieto Olavarría Reference Prieto Olavarría2012).

Figura 2. Fragmentos de uniones borde-cuerpo de platos de mayólicas importadas y cerámica roja de producción local: (a) fragmento de plato de cerámica roja del sitio EPH; (b-c) fragmentos de platos de mayólica del sitio RSF. (Color en la versión electrónica)

Durante la segunda etapa de la encomienda (1561-1610), la producción alfarera fue una actividad accesoria, orientada al abastecimiento doméstico, la conservación y el transporte de productos vitivinícolas. La manufactura se habría realizado en talleres anexos a las áreas domésticas y organizada descentralizadamente y a nivel familiar (Ots et al. Reference Ots, Manchado, Cataldo and Carosio2017), tal como se manufacturó en el período anterior de dominación inca (Prieto Olavarría Reference Prieto Olavarría2012). Para este lapso, hay poca información sobre infraestructura, agentes y técnicas relacionadas con la producción alfarera. Tampoco se documentó el origen étnico de los artesanos, posiblemente indios encomendados especializados en nuevas técnicas de producción ligadas a las demandas de los colonos (Ots et al. Reference Ots, Manchado, Cataldo and Carosio2017).

Desde 1630 y durante el siglo dieciocho, el crecimiento poblacional y vitivinícola impulsó la creación de talleres y la regulación de la extracción de las materias primas, aunque no se conoce la existencia de gremios que controlaran la actividad alfarera. Dieciocho talleres protoindustriales funcionaron en las haciendas vitivinícolas de particulares. Además, dos talleres de órdenes religiosas produjeron a gran escala y funcionaron en haciendas aledañas a la ciudad: La Cañada de los jesuitas y El Carrascal de los agustinos (Ots et al. Reference Ots, Manchado, Cataldo and Carosio2017). En este período, las formas manufacturadas se asocian a las funciones requeridas por el sistema productivo (botijas) y la vida doméstica, como cántaros, botijuelas, jarras, platos, cuencos y lebrillos (Chiavazza et al. Reference Chiavazza, Puebla and Zorrilla2003).

En cuanto a los agentes, para el año 1624 se mencionaron alfareros indígenas y entre 1691 y 1694 se registraron indios alfareros especializados (oficiales o maestros) encomendados, quienes tenían cierta autonomía y beneficios sociales y económicos. Desde la mitad del siglo diecisiete se documentaron esclavos trabajando en los talleres de ambas órdenes religiosas, quienes tuvieron mayor importancia al disminuir los alfareros indígenas. A diferencia de lo registrado en Santiago de Chile, en Mendoza los europeos figuran como propietarios, pero no como alfareros o capacitadores (Ots et al. Reference Ots, Manchado, Cataldo and Carosio2017).

Materiales

Se analizaron todos los fragmentos de platos recuperados (n = 65) en los sitios de la ciudad de Mendoza. El número mínimo de vasijas calculado (Feely y Ratto Reference Feely and Ratto2013) es de 53 (Tabla Suplementaria 1). Los platos VC se diferencian morfológicamente de las escudillas VIM por el ángulo que separa bordes de cuerpos, por lo cual los platos identificados corresponden a fragmentos de borde y uniones de borde y cuerpo.

Los sitios analizados fueron solares principales en la ciudad colonial, ubicados frente a la plaza central (excepto La Caridad). Ruinas de San Francisco tiene ocupaciones humanas datadas hace 2.000 años. En 1608 se instaló la orden jesuita y construyó dos iglesias ocupadas entre principios del siglo diecisiete y fines del siglo diecinueve. Luego de su expulsión, el predio pasó a la orden franciscana. Los platos VC fueron recuperados en contextos de los siglos dieciséis y diecisiete, entre 140 y 340 cm de profundidad, alterados por las construcciones y entierros realizados entre los siglos diecisiete y dieciocho (Chiavazza Reference Chiavazza2005). El sitio Chacabuco 441 se ubica en la huerta del predio jesuita y fue excavado en un rescate arqueológico.

Alberdi e Ituzaingó es un sitio doméstico ubicado frente a Ruinas de San Francisco. El fragmento de plato se recuperó, durante labores de rescate, en un contexto de basurero datado en el siglo diecisiete (230 ± 60 aP 14C; LP2073; Chiavazza et al. Reference Chiavazza, Prieto, Zorrilla, Leirado and Schávelzon2013:75).

Edificio Plaza Huarpe fue parte del predio de la orden de San Agustín. Los fragmentos de plato fueron recuperados en excavaciones de rescate y hallados entre 130 y 200 cm de profundidad, en un contexto correspondiente a áreas de actividad doméstica de los siglos diecisiete y dieciocho.

La Caridad corresponde a la manzana que ocupó la orden de San Francisco hasta 1789. Luego pasó a manos de los Hermanos de La Caridad, hasta el gran terremoto de 1861. El fragmento de plato se recuperó en los enterratorios de los siglos dieciocho y diecinueve, que alteraron los contextos coloniales más tempranos (Chiavazza Reference Chiavazza2005).

Métodos

Las formas se analizaron siguiendo los criterios expuestos por Shepard (Reference Shepard1985). El análisis de pasta constó de dos partes. En la primera, se observaron los cortes frescos de todos los fragmentos con estereomicroscopio binocular (10×-40×) y se definieron los patrones de pasta a partir de las características de las inclusiones (color y traslucidez), densidad y grado de homogeneidad de la pasta, color de sección, orientación de granos y forma de cavidades (Prieto Olavarría Reference Prieto Olavarría2010). En segunda instancia, se hizo el análisis petrográfico microscópico de láminas delgadas, para lo cual seleccionamos un fragmento de cada patrón de pasta definido en la etapa anterior (n = 9), ya que el número total de fragmentos recuperados es muy bajo y deseamos garantizar la preservación de los escasos restos de platos VC recuperados. Las láminas se confeccionaron a partir de secciones transversales perpendiculares a la superficie de la pared en el plano paralelo a la altura de la vasija, lo cual permitió analizar el efecto específico de las tensiones normales, cortante y de estiramiento en la arcilla (Courty y Roux Reference Courty and Roux1995). A partir del análisis petrográfico definimos grupos y clases de fábrica, donde fábrica se refiere a las características de la disposición, el tamaño, la forma, la frecuencia o abundancia y la composición de los constituyentes del material cerámico (Whitbread Reference Whitbread and Hunt2016). Los grupos de fábrica se definen por la naturaleza de las inclusiones dominantes y se subdividen en clases de fábrica considerando las características específicas composicionales y de tamaño, forma y disposición, entre otras (Whitbread y Mari Reference Whitbread and Mari2014). Los porcentajes en volumen de matriz respecto a las inclusiones se estimaron visualmente utilizando gráficos de comparación (Orton et al. Reference Orton, Tyers and Vince1997).

Para evaluar el uso del torno nos basamos en la propuesta de Roux y Courty (Reference Roux and Courty1998), quienes estudiaron y compararon, en casos experimentales y arqueológicos, los atributos de superficie y las microfábricas de vasijas manufacturadas íntegramente con torno y las que combinan dos técnicas de construcción: el levantado con rodete y la finalización de la forma con torno (Courty y Roux Reference Courty and Roux1995; Roux y Courty Reference Roux and Courty1998). Petrográficamente evaluamos los atributos de construcción de las vasijas a partir del análisis de las microfábricas de las secciones delgadas. Primero, las evaluamos a baja amplificación, analizando el patrón de las cavidades, la distribución de partículas gruesas y el aspecto general de la masa fina. Luego, para identificar las propiedades diagnósticas de la historia energética específica de cada método de formación, analizamos con mayor aumento los dominios arcillosos formados por el empaquetamiento de partículas de tamaño arcilla y limo fino y sus birrefringencias (Roux y Courty Reference Roux and Courty1998). Las observaciones se hicieron con luz polarizada plana (PPL, por sus siglas en inglés) y luz polarizada con planos de polarización cruzados (XPL, por sus siglas en inglés) y con magnificaciones de 2,5× a 50×.

Para evaluar el uso del torno en las superficies, diferenciamos los tratamientos de superficie (Rice Reference Rice1987; Rye Reference Rye1981) de las estrías paralelas producidas por el uso de esta herramienta (Roux y Courty Reference Roux and Courty1998). Complementariamente y como una propuesta novedosa de este trabajo, usamos MEB para el análisis de detalle de las huellas de torno y tratamiento de superficie.

Resultados

Análisis macroscópico

Los platos Viluco pertenecen a la clase estructural de vasijas no restringidas con un ángulo que separa el borde del cuerpo. En el sistema general de clasificación de formas (Shepard Reference Shepard1985) pertenecen al grupo de contorno compuesto y se caracterizan por tener bordes angostos. Los atributos más comunes de los 53 fragmentos son la atmósfera de cocción oxidante completa, observada en el 90% de la muestra, y las tonalidades anaranjadas de las superficies. A diferencia de la cerámica prehispánica VIM, que solo presenta secciones de color uniforme, cinco fragmentos de plato Viluco tienen la sección marrón-anaranjada con franjas delgadas de tonalidades marrón oscuro en el centro.

El 96% de la muestra presenta decoración pintada interior —correspondiente al sector con mayor visibilidad— destacando la decoración de los bordes formada por líneas verticales paralelas que alternan tonalidades rojas y negras, algunos de ellos con el labio pintado rojo o marrón. También hay bordes totalmente pintados de rojo. El 57% de los bordes tiene la superficie exterior pintada de rojo. Algunos cuerpos presentan decoración correspondiente a líneas horizontales paralelas alternadas rojas y negras o campos rojos. En términos generales, se observa gran variabilidad en las tonalidades y en la ejecución de los diseños (Figura 1).

Se observaron finas estrías paralelas en algunas superficies (29% de las superficies exteriores y 27% de las interiores), que identificamos como huellas de torno (Roux y Courty Reference Roux and Courty1998). Esta observación se dificultó por la presencia de tratamientos de superficie alisados, pulidos y bruñidos (este último no es un tratamiento hallado en VIM) y por la erosión de algunos fragmentos (Tabla Suplementaria 2).

Análisis con estereomicroscopio binocular

A partir de la observación de todas las muestras se definieron nueve patrones de pasta. Por una parte, siete de ellos se corresponden con los descriptos anteriormente (Prieto Olavarría Reference Prieto Olavarría2010) para la cerámica VIM: 12ar (muestra 9446), 3r (muestra 3455), 6r (muestra 8202), 7r (muestra 10134), 15r (muestra 8087), 16r (muestra 5052) y 19r (muestra 2815; Tabla Suplementaria 3). Por otra parte, los patrones de pasta 43r (muestra 2860) y 44r (muestra 2474) no estaban registrados en el tipo prehispánico VIM y tienen la particularidad de presentar huellas de torno y secciones con franjas de diversa coloración.

Análisis petrográfico: Grupos y clases de fábrica

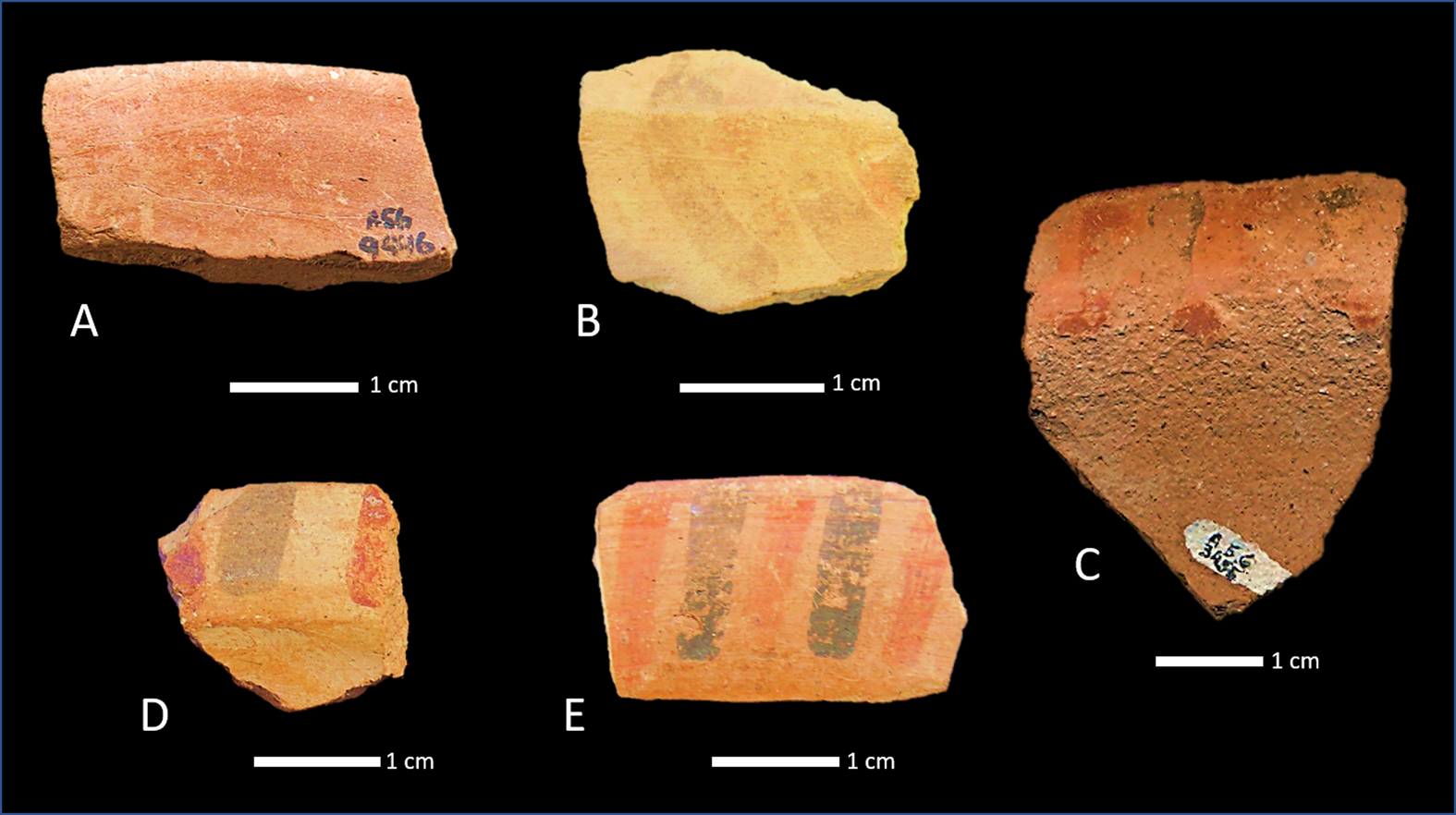

El análisis de los nueve fragmentos seleccionados (Figura 3 y 4) permitió caracterizar tres grupos de fábrica: granítico, volcánico y sedimentario (Tablas Suplementarias 4, 5, 6 y 7). En estudios precedentes propusimos que los antiplásticos de VIM se correspondían con las materias primas disponibles en el norte de Mendoza y detectamos dos fuentes en afloramientos cercanos a la ciudad: granitos del stock compuesto de Cacheuta (grupo de fábrica granítico) y tefra volcánica de El Borbollón (clase de fábrica pumícea; Prieto Olavarría y Castro de Machuca Reference Prieto Olavarría and de Machuca2017).

Figura 3. Fragmentos de plato analizados petrográficamente de los grupo de fábrica granítico y volcánico: (a-c) fragmento 9446 (borde), 2474 (unión borde-cuerpo) y 3455 (unión borde-cuerpo), clase granítica fina; (d-e) fragmento 2860 (unión borde-cuerpo) y 8202 (borde), clase volcánica fina ± pumícea. (Color en la versión electrónica)

Figura 4. Fragmentos de plato analizados petrográficamente de los grupo de fábrica granítico, volcánico y sedimentario: (a) fragmento 10134 (cuerpo), clase granítica gruesa; (b) fragmento 5052 (unión borde-cuerpo), clase volcánica gruesa ± granítica; (c) fragmento 8087, clase volcánica gruesa ± granítica ± metamórfica ± sedimentaria; (d) fragmento 2815 (unión borde-cuerpo), clase sedimentaria gruesa ± volcánica. (Color en la versión electrónica)

A partir del análisis petrográfico comparativo de los platos VC con los resultados obtenidos en trabajos anteriores sobre el tipo VIM, observamos similitudes en la composición de los antiplásticos de ambos tipos cerámicos (Tabla Suplementaria 8). El grupo de fábrica granítico de los platos VC es muy similar a la composición mineralógica del stock compuesto de Cacheuta. La clase granítica gruesa definida para ambos tipos cerámicos (VIM y VC) y la granítica fina de los platos VC presentan antiplásticos 100% correspondientes a litoclastos de rocas graníticas sensu stricto y cristaloclastos derivados de ellas, características de Cacheuta (Tablas Suplementarias 5 y 8).

El grupo de fábrica volcánico VIM y las clases de fábrica de los platos VC poseen inclusiones que se corresponden con las arenas del Río Mendoza, pertenecientes a las formaciones volcánicas y volcaniclásticas de la cordillera y precordillera agrupadas colectivamente en el grupo Choiyoi (Prieto Olavarría y Castro de Machuca Reference Prieto Olavarría and de Machuca2017). Las diferencias entre ambos tipos se observan en la textura y las combinaciones con antiplásticos de otro origen, solo coincidiendo en la clase volcánica gruesa ± granítica ± metamórfica ± sedimentaria (Tablas Suplementarias 6 y 8). Por su parte, el fragmento de plato del grupo de fábrica sedimentario se corresponde plenamente con la composición definida para las muestras VIM; en ambos casos, este es el grupo menos representado (Tablas Suplementarias 7 y 8).

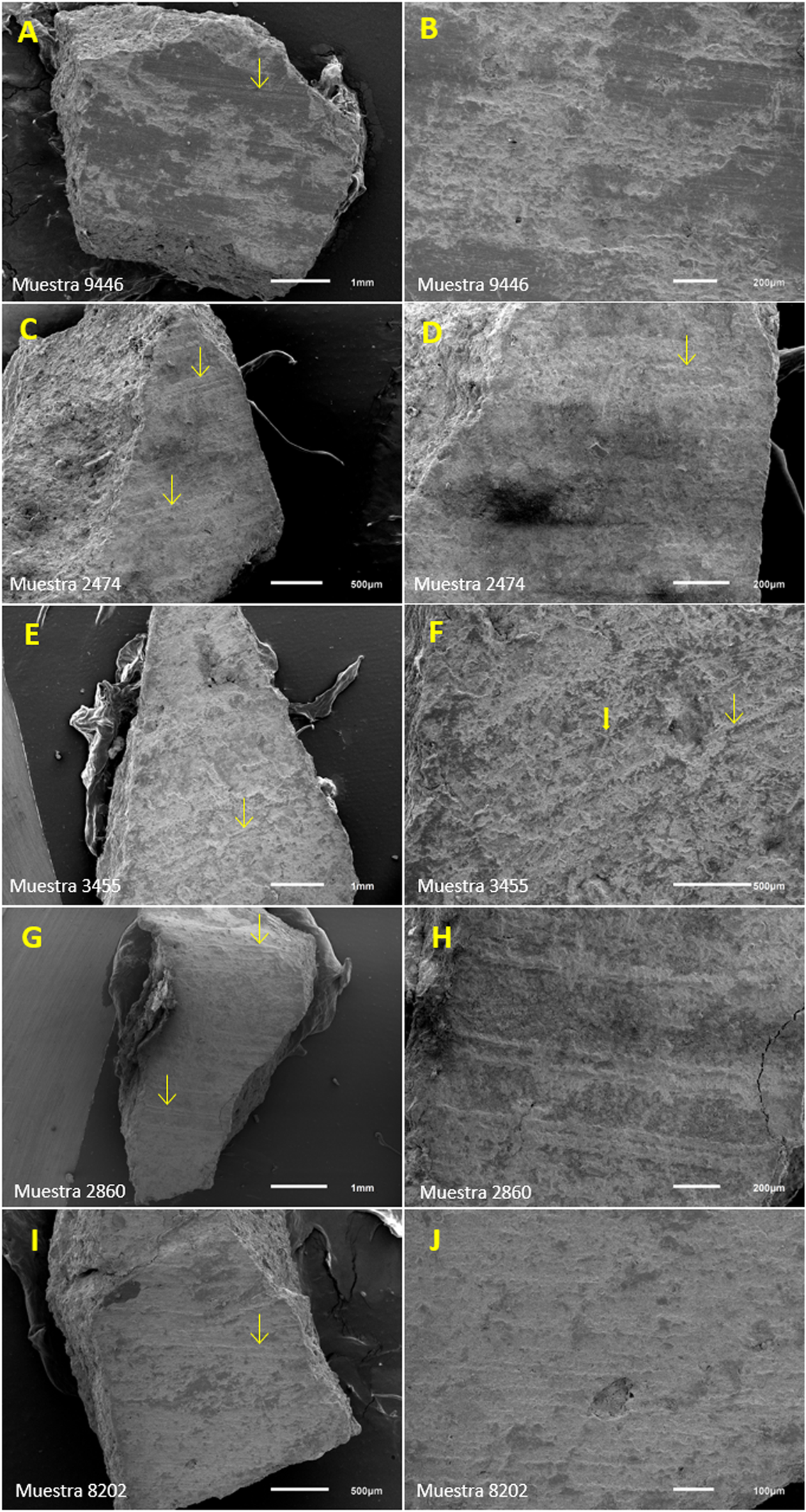

Análisis de las microfábricas y de huellas de superficie

En la segunda parte del análisis petrográfico analizamos las microfábricas y las huellas de superficie, y observamos variabilidad en la manufactura (Tabla Suplementaria 4). Las muestras de texturas finas correspondientes a las tres muestras de la clase granítica fina (9446, 2474 y 3455) y las muestras 8202 y 2860 de clase volcánica fina ± pumícea, poseen microfábricas similares a las descriptas en el Método 1 por Roux y Courty (Reference Roux and Courty1998). Este método se caracteriza por una primera fase de construcción de la vasija con rodetes, unidos y adelgazados por presiones manuales discontinuas y una segunda fase de modelado final de la forma con torno. Las muestras 9446, 2474 (Figura 5a–b), 2860 y 8202 (Figura 6a-b) poseen microfábricas muy parecidas, ya que vistas a bajo aumento en luz polarizada plana se observan pastas densas y homogéneas, con vesículas muy escasas y finas y las inclusiones más gruesas están orientadas aleatoriamente. En el caso de la muestra 3455 (Figura 5c-d), se observan dos dominios de arcilla, uno micáceo y otro microgranular cerca de la superficie, lo que se debería a la fuerte compresión por el uso del torno (Roux y Courty Reference Roux and Courty1998). En estas muestras, la observación con MEB de las estrías paralelas halladas en las superficies interiores reafirma la idea del uso del torno en el proceso final de formación de los platos construidos con rodete (Método 1 de Roux y Courty [Reference Roux and Courty1998]). Las muestras 9446 (Figura 7a-b) y 2474 (Figura 7c-d) tienen estrías paralelas en toda la superficie exterior y se observan conjuntos de estrías más gruesas. En las muestras 2860 y 8202 los conjuntos de estrías paralelas gruesas están formados por pares (Figura 7g-j).

Figura 5. Fotomicrografías de los grupos de fábrica granítico y sedimentario de los platos VC: (a-d) muestras 9446, 2474 y 3455, clase granítica fina, pasta homogénea, vesículas poco abundantes, distribución y orientación aleatoria de las inclusiones más gruesas, descripción que se corresponden con el Método 1; (c) muestra 3455, la flecha indica la unión de un tejido de birrefringencia estriado subparalelo micáceo y otro microgranular con orientación aleatoria resultado de la fuerte compresión producida por el uso del torno; (d) muestra 3455, detalle del dominio orientado micáceo; (e) muestra 10134, clase granítica gruesa, tiene cavidades regulares alargadas paralelas (indicadas con flecha), características de la manufactura con rodetes; (f) muestra 2815, clase sedimentaria gruesa ± volcánica, posee cavidades subparalelas y discontinuidad estructural (indicada con flecha) correspondiente a la unión de rodetes. Fotomicrografías a-e tomadas bajo luz polarizada cruzada; fotomicrografía f tomada bajo luz polarizada plana. (Color en la versión electrónica)

Figura 6. Fotomicrografías del grupo de fábrica volcánico de los platos VC: (a-b) muestras 2860 y 8202, clase volcánica fina ± pumícea, pasta homogénea, escasas vesículas, distribución y orientación aleatoria de las inclusiones que corresponden a la descripción del Método 1; (c) muestra 5052, clase volcánica gruesa ± granítica, tiene cavidades regulares alargadas paralelas, correspondientes a la manufactura con rodetes; (d) muestra 8087, clase volcánica gruesa ± granítica ± metamórfica ± sedimentaria. Fotomicrografías a-d tomadas bajo luz polarizada plana; fotomicrografía e tomada bajo luz polarizada cruzada. (Color en la versión electrónica)

Figura 7. Fotomicrografías de estrías y tratamiento de superficie interior de las muestras de las clases de fábrica granítica fina y volcánica fina ± pumícea: (a-b) muestra 9446, fotomicrografía general y de detalle de conjuntos de estrías paralelas (flecha), el bruñido se ve oscuro y se distinguen sectores erosionados más claros; (c-d) muestra 2474, fotomicrografía general y de detalle de conjuntos de estrías paralelas (flecha); (e-f) muestra 3455, fotomicrografía general y de detalle de las estrías paralelas (flecha), el bruñido se ve oscuro, y se observa erosión y cortes en la superficie (flecha pequeña gruesa); (g-h) muestra 2860, fotomicrografía general y de estrías gruesas paralelas pares (flecha), se ven sectores erosionados; (i-j) muestra 8202, microfotografía general y de detalle de estrías paralelas.

Las muestras con antiplásticos gruesos tienen otras características. Las muestras 10134 (Figura 5e), 5052 (Figura 6c) y 8087 (Figura 6d) tienen atributos que indican la manufactura con rodete, ya que presentan cavidades subparalelas que se extienden a lo largo de todo el corte. La muestra 2815 (Figura 5f) exhibe cavidades subparalelas y discontinuidades estructurales perpendiculares que también indican el uso del rodete (Roux y Courty Reference Roux and Courty1998). Estas vasijas presentan tratamientos de superficie alisados y pulidos y macroscópicamente no observamos estrías en las superficies. Con el MEB sí observamos la presencia de estrías paralelas, algunas de ellas difusas debido al tratamiento de superficie, aunque no fue posible distinguir los conjuntos y pares de estrías gruesas presentes en los platos de pastas finas (Figura 8). En todos estos casos no podemos asegurar que los alfareros usaron torno para terminar los platos, si bien es claro el uso del rodete en el proceso.

Figura 8. Fotomicrografías de huellas y tratamiento de superficie interior de las muestras de las clases de fábrica granítica gruesa, volcánica gruesa ± granítica, volcánica gruesa ± granítica ± metamórfica ± sedimentaria y sedimentaria gruesa ± volcánica: (a-b) muestra 10134, fotomicrografía general y detalle de las estrías paralelas; (c-d) muestra 5052, fotomicrografía general y detalle de las estrías paralelas difusas y tratamiento de superficie alisado irregular; (e-f) muestra 8087, fotomicrografía general y detalle de las estrías paralelas difusas; (g-h) muestra 2815, fotomicrografía general y detalle de las estrías paralelas difusas y alisado irregular.

Discusión

Los platos Viluco híbridos y el uso del torno: Una aproximación tecnológica

A partir del estudio de las propiedades tecnológicas proponemos que los alfareros que manufacturaron los platos VC combinaron prácticas prehispánicas locales y europeas y produjeron un tipo cerámico híbrido. Los platos VC presentan bordes angostos; los platos de mayólica que tienen bordes angostos son los tipos Panamá y Sevilla, ambos representados en los contextos de Ruinas de San Francisco: Sevilla Azul sobre Azul, Panamá Liso y Panamá Polícromo (Figura 2b-c). En este sitio, las mayólicas americanas y europeas están representadas en toda la secuencia ocupacional, incluyendo los contextos de contacto hispano-indígena (Chiavazza et al. Reference Chiavazza, Puebla and Zorrilla2003). Hay que destacar que estos bordes angostos son diferentes de los amplios bordes de los platos coloniales de San Salvador —formas tomadas de la mayólica italiana producidos con técnicas, materiales y decoraciones locales de origen pipil—, caso emblemático de la producción de platos híbridos en América colonial. Estos platos habrían sido parte del proceso de etnogénesis desarrollado en dicha ciudad y donde la nueva generación creció con una identidad nueva, la casta colonial de indio (Card Reference Card and Card2013). Nuestra propuesta es que la circulación temprana de platos de mayólica, entre los siglos dieciséis y diecisiete, pudo estimular a los alfareros nativos a manufacturar platos Viluco, como sucedió en San Salvador. En ese período, y aunque en América colonial se imponía la producción cerámica signada por los usos generados por las nuevas formas de comer (McEwan Reference McEwan1992), en la temprana ciudad de Mendoza, los alimentos, su preparación y el uso de cerámica para cocinar de tradición indígena, evidenciaban prácticas mixtas (Castillo et al. Reference Castillo, Araujo, Chiavazza and Prieto-Olavarría2018; Prieto Reference Prieto2000).

Los análisis macroscópicos, petrográficos y con MEB indican que los artesanos produjeron platos de diversos modos, ya que algunos fueron manufacturados con rodetes, mientras que otros fueron construidos con esta técnica y finalizados con torno. Estudios etnográficos indican que formas pequeñas, como los platos, son más fáciles de tornear que vasijas grandes (Hernández Sánchez Reference Hernández Sánchez, Hofman and Keehnen2019). Además, su decoración pintada evidencia la perduración de la tradición andina prehispánica en la producción de los alfareros coloniales, lo cual ha sido descrito en distintos soportes del mundo andino (Cummins Reference Cummins2002; Frame Reference Frame2007).

Sobre la base del análisis petrográfico comparativo, observamos que los alfareros continuaron usando las materias primas locales desde el período de dominación incaica. Los tres grupos de fábrica de los platos se corresponden composicionalmente con los definidos para la cerámica VIM, los que fueron obtenidos de fuentes locales (Prieto Olavarría y Castro de Machuca Reference Prieto Olavarría and de Machuca2017). En cuanto a las clases de fábrica, algunos platos VC se agrupan en las mismas clases de fábrica del tipo VIM, es decir que los artesanos continuaron con las prácticas prehispánicas, mientras que en otros casos se observan ciertas innovaciones en la preparación de las pastas, ya que se hallaron clases de fábrica con inclusiones más finas y otras con distintas combinaciones de antiplásticos.

A diferencia del tipo VIM, donde las pastas con altos porcentajes de material piroclástico forman dos clases de fábrica (pumícea gruesa y pumícea fina; Prieto Olavarría y Castro de Machuca Reference Prieto Olavarría and de Machuca2017), los platos VC no presentan pastas ricas en tefra volcánica. El uso de este material fue parte de una práctica con amplia distribución en el sector más meridional del Kollasuyu durante el período de dominación inca y, tanto en el COA, como en el Noroeste argentino está relacionado con las estrategias de dominación en las áreas meridionales y fronterizas del Tawantinsuyu (Prieto Olavarría y Páez Reference Prieto Olavarría and Páez2015).

El análisis integrado de las microfábricas y de las huellas de superficie permite proponer que los alfareros manufacturaron los platos a partir de rodetes y que en algunos casos combinaron el levantado con rodete y la finalización con torno. El rodete fue utilizado en la región desde tiempos prehispánicos (Lagiglia Reference Lagiglia1978), mientras que el torno se asocia a la producción en masa y la especialización artesanal dentro de contextos de urbanización en Asia Oriental, donde la representación social de su uso y la cerámica torneada simbolizaron la identidad urbana (Roux y Courty Reference Roux and Courty1998). Además, la técnica de torneado no sería fácil de aprender dentro de comunidades domésticas (Roux y Corbetta Reference Roux and Corbetta1989). En América fue introducido durante la colonia en centros de producción urbana y su uso convivió con las tradiciones alfareras indígenas, tal como se registra en las ciudades de México, Lima, Santiago de Chile y Mendoza. En Ciudad de México se registra en la primera mitad del siglo dieciséis, antes de la producción de mayólicas (Fournier et al. Reference Fournier, Castillo, Bishop, James Blackman, Targa and García2009) y los alfareros indígenas no lo habrían adoptado en sus propios talleres (Hernández Sánchez Reference Hernández Sánchez, Hofman and Keehnen2019). En Chile, las primeras evidencias se registran a mediados del siglo diecisiete, en la ollería jesuita cercana a la ciudad de Santiago, en contraste con su ausencia en talleres indígenas extraurbanos (Prado Berlien et al. Reference Prado Berlien, Alcorta and Bosio2015). Para Lima se plantea que el torno se restringió a centros de producción urbana y, así como el vidriado fue un rasgo diagnóstico del estilo decorativo colonial —las instrucciones del Virrey Toledo de la segunda mitad del siglo dieciséis prohibieron el uso de decoraciones prehispánicas— el torno fue el atributo diagnóstico del estilo técnico colonial (Ramón Reference Ramón2016). En Mendoza se inventarió un torno en el taller jesuita de La Cañada luego de su expulsión, en la segunda mitad del siglo dieciocho (Ots et al. Reference Ots, Manchado, Cataldo and Carosio2017), pero su presencia podría retraerse a principios del siglo diecisiete, cuando se estableció la orden. Si consideramos que en la ciudad hubo producción alfarera durante el segundo período del desarrollo de la encomienda (1561-1610), es posible también que el torno se incorporara en las primeras décadas de la urbe.

Los tratamientos de superficie, cocción y decoración pintada muestran que los artesanos continuaron utilizando técnicas aplicadas en la cerámica VIM. En trece vasijas enteras del tipo prehispánico registramos el motivo de líneas paralelas perpendiculares al borde alternando tonalidades rojas y negras, que es el más frecuente entre los platos coloniales. Este motivo corresponde al patrón de diseño de líneas rectas en traslación horizontal hallado en los patrones decorativos cerámicos Cuzqueño y Diaguita Inca (Prieto-Olavarría y Tobar Reference Prieto-Olavarría and Tobar2017). La alternancia de tonalidades rojas y negras se identifica en los tokhapu andinos, donde el color se organiza de forma significativa en oposiciones complementarias (claro-oscuro, apagado-vivo) o en secuencias de claro a oscuro o viceversa (Frame Reference Frame2007). Para la cerámica prehispánica VIM, propusimos que los motivos, patrones de simetría, numéricos y de color, son una manifestación meridional de los códigos gráficos andinos (Prieto-Olavarría y Tobar Reference Prieto-Olavarría and Tobar2017). Esto nos conduce a plantear que la decoración de los platos VC está enraizada en la tradición andina prehispánica y sus lenguajes visuales. Este mantenimiento está asociado a la continuidad del uso de símbolos andinos en diversos soportes durante la colonia (Cummins Reference Cummins2002; Frame Reference Frame2007).

En relación con los artesanos que manufacturaron los platos, los estudios etnohistóricos indican que en los talleres alfareros trabajaron indígenas desde la primera mitad del siglo diecisiete, aunque la producción cerámica en la ciudad se habría desarrollado desde el siglo dieciséis y los agentes habrían sido indígenas encomendados (Ots et al. Reference Ots, Manchado, Cataldo and Carosio2017). La evidencia etnohistórica y arqueológica, que apunta al nexo entre la cultura Viluco y los huarpes, más los resultados obtenidos del análisis tecnológico de los platos nos permiten plantear que los alfareros que produjeron los platos fueron huarpes, aunque no se debe descartar la participación de alfareros de otros grupos. Posiblemente, la producción de platos fue la primera experiencia de los alfareros locales con el torno, ya que solo se usó su potencial energético para terminar las preformas hechas con rodete. Como se planteó para estos casos, el torno sería una extensión de la técnica de rodete y no habría requerido el desarrollo de habilidades motrices específicas (Roux y Corbetta Reference Roux and Corbetta1989).

Platos Viluco y etnogénesis en los contextos de producción y consumo colonial

La observación detallada de los atributos y la inferencia de algunos de los procesos de producción de los platos VC posibilita aproximarse a las dinámicas envueltas en el proceso de manufactura cerámica y explorar las relaciones en los contextos urbanos donde indígenas y europeos redefinieron sus identidades. El estudio de la tecnología de los platos Viluco revela diversas aristas de la producción alfarera en Mendoza colonial. Ubicada en el área meridional andina, la ciudad se integró de forma marginal al imperio español, ya que la consolidación urbana y económica comenzó un siglo después de su fundación. En los primeros años, la producción alfarera en manos indígenas locales fue a pequeña escala pero vital, tanto para el desarrollo comercial como para la vida doméstica, tal como sucedió en otras regiones andinas. A partir de los estudios en Potosí, Bolivia, se plantearon diferencias regionales en el grado en que los pobladores europeos incorporaron las tecnologías indígenas, debido a la variabilidad de condiciones geográficas e históricas locales (Van Buren Reference Van Buren1999). Los patrones de consumo en Perú y Bolivia fueron distintos a la región circumcaribeña, donde los trabajos pioneros propusieron la importancia del proceso de aculturación y la hipótesis de una respuesta adaptativa estándar en todo el mundo colonial americano, influenciado por la posición socioeconómica y la división sexual del trabajo (Deagan Reference Deagan1988). La lejanía de las colonias andinas y la política mercantil colonial temprana —marcada por las restricciones comerciales españolas que limitaron el acceso a los productos básicos importados (Van Buren Reference Van Buren1999:118)— condujeron a la autosuficiencia y al consumo de cerámica de tradición alfarera especializada andina, sumado a la presencia constante de nativos en labores domésticas que requerían productos y cerámica local (Van Buren Reference Van Buren1999).

Los platos VC evidencian el proceso de innovación tecnológica desarrollada en el continente, donde los alfareros de cerámica doméstica no respetaron las normas y ordenanzas (Fournier et al. Reference Fournier, Castillo, Bishop, James Blackman, Targa and García2009; Ramón Reference Ramón2016; Ting et al. Reference Ting, Hung, Hofman and Degryse2018; VanValkenburgh et al. Reference VanValkenburgh, Kelloway, Privat, Sillar and Quilter2017). En este marco, los diversos contextos a lo largo del continente, la imposibilidad de adscribir grandes conjuntos cerámicos a una tradición estilística particular debido a la mezcla de estilos tecnológicos (Prieto Olavarría Reference Prieto Olavarría2012; Ramón Reference Ramón2016) y la existencia de tipos híbridos (Card Reference Card and Card2013; Ramón Reference Ramón2016; Ting et al. Reference Ting, Hung, Hofman and Degryse2018; VanValkenburgh et al. Reference VanValkenburgh, Kelloway, Privat, Sillar and Quilter2017) demuestran que las elecciones de los alfareros no fueron impuestas por quienes controlaron la mano de obra, sino que los alfareros seleccionaron algunas de las formas y técnicas traídas por los colonizadores, incorporándolas a sus prácticas cotidianas y transformándolas en una nueva forma de producir. Se plantea que estas técnicas de formación de las vasijas, las pastas y las decoraciones respondieron a diversos procesos sociales y cada una tuvo su propio mecanismo de cambio, por lo cual las transformaciones de las técnicas de manufactura no deben ser entendidas como un solo proceso (Hernández Sánchez Reference Hernández Sánchez, Hofman and Keehnen2019). Nuestra propuesta es que, durante el primer siglo colonial de Mendoza, los alfareros huarpes produjeron y experimentaron en los talleres ligados a la vida urbana —los que eran controlados por los encomenderos— y las elecciones tecnológicas adoptadas innovaron y transgredieron las normas de la producción cerámica dentro de un proceso no homogéneo de cambio, en el cual se integraron sus saberes con los nuevos conocimientos.

Aunque las demandas de los colonos europeos debieron ser importantes en la producción cerámica, el hallazgo de platos en los principales solares de la ciudad indicaría que su producción satisfizo tanto las necesidades de la población huarpe como las de los europeos. Estos necesitaban vajilla individual para el consumo de alimentos de acuerdo a los nuevos ideales renacentistas (McEwan Reference McEwan1992). Esto se habría dado hasta que la producción local y la circulación de productos importados permitió acceder a otras vajillas. Respecto a la baja representatividad de los platos, podría ser consecuencia de múltiples factores, como por ejemplo que fueron usados por grupos restringidos, no tuvieron éxito suficiente para incentivar su demanda o fueron rápidamente reemplazados por otras vasijas. Al respecto, entendemos que las personas producen y usan objetos que valoran según sus contextos de uso, por lo cual el éxito de las innovaciones tecnológicas depende de su aceptación y demanda por parte de los consumidores (Fournier et al. Reference Fournier, Castillo, Bishop, James Blackman, Targa and García2009). Además, los platos no fueron depositados en los contextos funerarios indígenas coloniales, donde abunda el tipo VIM (Prieto y Chiavazza Reference Prieto and Chiavazza2009), ya que posiblemente no fueron significativos para formar parte de los rituales y ofrendas mortuorias entre los huarpes.

Como hemos planteado, durante la colonia mendocina, tanto la tecnología alfarera desarrollada por los ceramistas como las formas de procesar y consumir alimentos manifiestan la selección e integración de tradiciones nativas y europeas. En este contexto, proponemos que la producción y el uso de vasijas y las prácticas culinarias fueron parte de las nuevas culturas que huarpes, colonos y otros agentes produjeron en los contextos urbanos y donde, independiente del origen étnico, los pobladores se transformaron como parte del proceso de etnogénesis o surgimiento de nuevas identidades coloniales. Desde esta perspectiva, estos materiales arqueológicos muestran la complejidad en las relaciones, muchas de las cuales no fueron registradas documentalmente. En resumen, el estudio de la tecnología de los materiales híbridos permite aproximarse preliminarmente a las prácticas sociales y la agencia, superando las propuestas tradicionales que marcaron los estudios regionales sobre la aculturación y la dicotomía entre colonizador y colonizado (Silliman Reference Silliman2010; Voss Reference Voss2005).

Conclusiones

El análisis de los platos híbridos coloniales VC permite proponer que la cerámica fue parte de la construcción de la nueva identidad colonial de la población huarpe, ya que fueron producidos por sus artesanos en los talleres de los encomenderos, seleccionando técnicas y conocimientos tanto propios como europeos. Estas formas, más la cerámica prehispánica VIM hallada en los contextos urbanos coloniales, permiten visibilizar la población indígena local, la que fue invisibilizada en los documentos oficiales de los contextos de agencia social. En este sentido, los contextos laborales fueron clave en la interacción entre huarpes, europeos, esclavos y los diversos agentes que vivieron en la ciudad, lugar donde se produjeron relaciones que implicaron la adopción de nuevas prácticas y conocimientos.

El término híbrido, controversial y discutido, es pertinente en este caso colonial, ya que los artesanos seleccionaron prácticas de distintas tradiciones alfareras para producir platos VC, los que forman parte de las nuevas materialidades coloniales mendocinas. En este sentido, los artesanos experimentaron y expresaron sus elecciones tecnológicas como parte del proceso de etnogénesis de los huarpes encomendados.

Retomar el análisis tecnológico de los platos considerando que los espacios y artefactos coloniales son polivalentes y ambiguos permite reflexionar sobre la producción alfarera en una región meridional y marginal de la colonia americana. En este caso de estudio, la producción cerámica evidencia el dinamismo y la plasticidad de la transformación hacia nuevas identidades huarpes, las que, involucradas en complejos procesos sociales a lo largo de la historia, se proyectan hasta el presente. En este sentido, reafirmamos que la disminución demográfica que significó el traslado a Chile y la fuga, sumados al trabajo en la ciudad y en las haciendas, no implicaron la desaparición ni la asimilación de este pueblo. Como corolario, agregamos que los estudios etnohistóricos realizados en décadas pasadas son fundamentales para seguir estudiando el pasado regional, más allá que los paradigmas de cada período condujeron a interpretaciones que hoy se pueden enriquecer y discutir desde la arqueología y la antropología.

Agradecimientos

Esta investigación fue financiada por Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina) y la Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado, Universidad Nacional de Cuyo (SECTYP UNCUYO 06/G724). A Fernando Hernández por la confección de la Figura Suplementaria 1. Agradecemos los valiosos comentarios de los evaluadores que ayudaron a mejorar este trabajo.

Declaración de disponibilidad de datos

Materiales y datos se encuentran disponibles en el repositorio del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, Ituzaingó 2174 (5500), Mendoza, Argentina.

Materiales suplementarios

Para acceder a los materiales suplementarios que acompañan este artículo visitar,http://www.journals.cambridge.org/[Journal].

Figura Suplementaria 1. Área de estudio: Centro-Oeste argentino (línea punteada) y Valle de Huentota.

Tabla Suplementaria 1. Fragmentos de Platos Viluco Colonial (VC) de los Sitios del Área Fundacional de la Ciudad de Mendoza.

Tabla Suplementaria 2. Cantidades y Porcentajes de Tratamientos de Superficie y Presencia de Huellas de Torno (Estrías Superficiales) en los Platos Viluco Colonial (VC).

Tabla Suplementaria 3. Cantidad de Fragmentos de Platos Viluco Colonial (VC) por Patrones de Pasta Definidos con Estereomicroscopio Binocular (Patrones Tomados de Prieto Olavarría [Reference Prieto Olavarría2010]).

Tabla Suplementaria 4. Grupos y Clases de Fábrica de Muestras de Platos Viluco Colonial (VC) Analizadas con Petrografía: Resultados e Inferencias de Técnicas de Manufactura Observadas Macroscópicamente y con MEB.

Tabla Suplementaria 5. Caracterización Petrográfica de los Grupos de Fábrica Granítico y sus Clases de Fábrica de los Platos Viluco Colonial (VC).

Tabla Suplementaria 6. Caracterización Petrográfica de los Grupos de Fábrica Volcánico y sus Clases de Fábrica de los Platos Viluco Colonial (VC).

Tabla Suplementaria 7. Caracterización Petrográfica de los Grupos de Fábrica Sedimentario y sus Clases de Fábrica de los Platos Viluco Colonial (VC).

Tabla Suplementaria 8. Caracterización Petrográfica de los Grupos de Fábrica y Clases de Fábrica Comunes a los Tipos Cerámicos Viluco Inca Mixto (VIM; Datos Tomados de Prieto Olavarría y Castro de Machuca [Reference Prieto Olavarría and de Machuca2017]) y Viluco Colonial (VC).