1. Introduction

L’exclamation est l’expression spontanée d’une émotion subie de l’énonciateur telle que la surprise (1), la joie (2) ou encore la colère (3) (Grevisse, Reference Grevisse1964).

(1) Comment (il) y a plein de bouffe ! (Fais-moi de vacances, 2001)

(2) Regardez/Comme on va s’éclater ici ! (Le Raid, 2001)

(3) Qu’est-ce que j(e) m’en bats les couilles ! (Les Misérables, 2019)

Elle est souvent déclenchée par un événement inattendu, qui entraine une réaction vive de la part du locuteur (Martin, Reference Martin1987; Michaelis, Reference Michaelis2001; Rett, Reference Rett2011). De ce fait, l’expressivité manifeste des exclamatives laisse peu de chance à leur apparition dans les entretiens sociolinguistiques traditionnels qui fournissent peu de contextes expressifs (Dagnac, Reference Dagnac2013) et ceci explique en partie pourquoi peu d’études variationnistes les examinent.

Vincent, Laforest et Nicole (Reference Vincent, Laforest and Nicole1995: 122) indiquent que ce sont les intervieweurs qui manifestent leur étonnement en ayant recours aux exclamatives dans le corpus Sankoff-Cedergren (1971) et le corpus de Montréal (1984). Celles-ci ont le plus souvent la fonction de relancer la conversation et prennent la forme d’expressions telles que ah oui/oui ou à moindre fréquence c’est vrai/pas vrai; vraiment. Les exclamatives en QU- semblent peu présentes dans leurs corpus. Du côté des corpus écologiques les plus récents, garants d’un vernaculaire authentique et spontané de jeunes locuteurs comme par exemple MPFFootnote 2 et MLE-MPF,Footnote 3 les exclamatives n’ont pas encore fait l’objet d’études.Footnote 4 Ainsi, pour pallier ce manque, nous avons opté pour un corpus composé de 45 films du cinéma de banlieue soit environ 67h d’enregistrement. Nous avons choisi spécifiquement le genre « films de banlieue » car ces films sont très représentatifs du vernaculaire (au sens entendu par Labov, Reference Labov1972: 13) des banlieues et de son expressivité bien connue (Lepoutre, Reference Lepoutre1997). Seuls 24 films sur les 45Footnote 5 qui composent notre corpus, diffusés entre 1991 et 2019, nous ont permis de recueillir 75 occurrences d’exclamatives en QU- dont notamment une structure très présente où QU- correspond à comment comme en (4) et (5).

(4) Comment ça fait plaisir de vous voir ! (Beur sur la ville, 2010)

(5) Comment elle est fraiche la salle de bain ! (Bande de filles, 2014)

L’approche variationniste (Labov, Reference Labov1966, Reference Labov1972; Ashby, Reference Ashby1991; Armstrong, Reference Armstrong1996; Coveney, Reference Coveney2002) nous permettra d’étudier de façon quantitative quels sont les facteurs externes ainsi que les contraintes linguistiques qui exercent une influence sur la variable à l’étude, à savoir les exclamatives en QU-. Nous pourrons ainsi comprendre pourquoi le marqueur non-standard comment (Moline, Reference Moline2013; Dagnac, Reference Dagnac2013) est très présent dans le corpus par rapport aux marqueurs (qu’est-ce que, ce que, comme …) que l’on rencontre plus traditionnellement à l’oral.

Dans cet article, nous commencerons par présenter l’état de l’art (2) sur l’étude des exclamatives en français et nous examinerons les caractéristiques de la variable à l’étude (3). Puis, nous nous interrogerons sur la représentation du vernaculaire au cinéma (4). Ensuite, nous présenterons notre corpus filmique (5.1) et notre méthodologie (5.2), à savoir l’approche variationniste pour étudier la variation des exclamatives en QU-. Enfin, nous consacrerons la majeure partie de ce travail à la présentation (6) et à l’analyse des données recueillies (7) en fonction de plusieurs variables indépendantes (le genre et l’âge du locuteur, l’identité de l’interlocuteur, le lieu de l’énonciation, la valeur expressive de l’énoncé, l’élément déclencheur de l’exclamation) et nous conclurons (8) par une discussion des résultats obtenus.

2. ETAT DE L’ART: LES EXCLAMATIVES EN FRANÇAIS

Les exclamatives ont fait l’objet de nombreuses études, dans diverses langues et dans différentes disciplines de la linguistique. Il nous est impossible d’être exhaustive dans le cadre de cette étude mais nous citerons des travaux à l’interface de la syntaxe et de la sémantique (Milner, Reference Milner1978; Martin, Reference Martin1987; Le Goffic, Reference Le Goffic1993; Bacha, Reference Bacha2000; Michaelis, Reference Michaelis2001; Zanuttini et Portner, Reference Zanuttini and Portner2003 ; Chernilovskaya, 2008; Moline, 2009, Reference Moline2013; Rett, Reference Rett2011; Anscombre, Reference Anscombre2013; Castroviejo Miró, 2014), dans les domaines de l’énonciation (Culioli, Reference Culioli1974) et de la pragmatique (Vincent, Laforest et Nicole, Reference Vincent, Laforest and Nicole1995; Rys, Reference Rys2006; Lansari, Reference Lansari2019; Merle, Reference Merle2019) ainsi qu’en phonologie (Morel, Reference Morel1995; Corminboeuf et Gachet, 2016 ; Di Cristo, Reference Di Cristo2016). Néanmoins comme nous l’avons mentionné précédemment, aucune étude variationniste n’a porté sur les exclamatives en QU- à ce jour, ce qui explique notre choix.

Le statut des énoncés tels que les déclaratives, interrogatives et impératives est généralement bien décrit dans les grammaires du français (Grevisse et Goosse, Reference Grevisse and Goosse2008; Riegel et al., 2004). Les auteurs s’accordent à dire que les exclamatives expriment de l’émotion, un sentiment du locuteur et, tout comme la phrase énonciative, apporte une information, mais avec une connotation affective (Barbéris, Reference Barbéris1995; Legallois et François, Reference Legallois, François, Guimier, Le Querler, Neveu and Roussel2012). Morel (Reference Morel2015) ajoute que son emploi traduit un engagement exclusif de la part de l’énonciateur.

Afin d’être considéré comme exclamatif, un énoncé doit répondre à l’un de ces critères: une haute intonation (6), « plus haute que le niveau habituel du locuteur » (Morel, Reference Morel1995), un caractère incomplet, tronqué (7), la présence de l’inversion sujet-verbe (8), ou d’un marqueur exclamatif (9). Sur le plan sémantique Zanuttini et Portner (Reference Milroy and Gordon2003) ajoutent la notion de factivité (le contenu propositionnel est présupposé/partagé entre les locuteurs) et de « domain widening », c’est-à-dire que l’exclamative apporte un élargissement du domaine de conversation.Footnote 6

(6) Il est magnifique !Footnote 7

(7) Elle a un culot !

(8) N’est-il pas mignon !

(9) Qu’est-ce qu’elle est grande !

Dans cette étude, nous nous intéresserons uniquement aux exclamatives directes commençant par un marqueur exclamatif. De ce fait, nous excluons les exclamations indirectes (10) et sans marqueur (11–12):

(10) Tu as vu comme il est drôle !

(11) C’est incroyable !

(12) Je suis très contente !

3. PRÉSENTATION DE LA VARIABLE: LES EXCLAMATIVES EN QU-

Les exclamatives directes en QU- sont contraintes par la présence d’un marqueur QU- à l’initial de l’énoncé. On trouve les marqueurs: quel, combien, comme, que, ce que, qu’est-ce que et comment (Gérard, Reference Gérard1980; Le Goffic, Reference Le Goffic1993; Anscombre, Reference Anscombre2013; Gautier et Verjans, Reference Gautier and Verjans2013).

3.1. Les marqueurs exclamatifs sélectionnés

Les marqueurs exclamatifs sélectionnés (ce que, comme, comment, qu’est-ce que, que) apparaissent dans des énoncés exprimant sémantiquement le haut degré, concernant la qualité (13–16) ou la quantité (17) (Milner, Reference Milner1978: 253), et acceptent les modifieurs de degré (trop, très …). Le haut degré fait référence à l’intensité d’une qualité ou d’une action.

(13) Putain ce qu’elle est bonne ! (Dans tes rêves ! 2005)

(14) Putain, comme il est balèze l’arbre ! (Le ciel, les oiseaux et ta mère ! 1998)

(15) Qu’est-ce qu’elle peut me saouler celle-là aussi ! (Le Raid, 2001)

(16) Comment elle se la raconte ! (La Squale, 2000)

(17) Comment (il) y a plein de bouffe ! (Fais-moi des vacances, 2001)

Les marqueurs quel et combien ont été exclus de cette étude. En effet, quel fonctionne différemment. Il peut être déterminant d’un nom (18) ou apparaitre avec une phrase averbale (21), ce qui n’est pas possible avec les adverbes exclamatifs de notre étude.

(18) Quelles bêtises il a pu nous dire ! (Bacha, Reference Bacha2000: 44)

(19) *Comme bêtises il a pu nous dire !

(20) *Ce que bêtises il a pu nous dire !

(21) Quel bazar !

(22) *Qu’est-ce que bazar !

(23) *Ce que bazar !

En ce qui concerne le marqueur exclamatif combien il n’apparait pas dans notre corpus et son utilisation semble archaïque de nos jours (Milner, Reference Milner1978; Jones, Reference Jones1996).

3.2. L’emploi de comment, marqueur exclamatif

Pour exprimer une assertionFootnote 8 de manière emphatique, sous la forme d’une exclamative en QU-, un locuteur a plusieurs possibilités. Par exemple un locuteur A, pour exprimer son étonnement (positif) d’avoir affaire à des policiers polis, peut dire:

(24) Qu’est-ce qu’ils sont polis !

(25) Comme ils sont polis !

(26) Ce qu’ils sont polis !

(27) Qu’ils sont polis !

Les quatre énoncés présentés ci-dessus sont syntaxiquement des exclamatives et reconnus comme sémantiquement équivalents sauf peut-être d’un point de vue stylistique. Qu’est-ce que est considéré comme très familier et ce que comme familier (Grevisse et Goosse, Reference Grevisse and Goosse2008: 506). Dans notre corpus, nous constatons l’apparition fréquente du marqueur exclamatif comment très peu cité à ce jour dans les grammaire de français et dont l’usage semble pourtant s’être diffusé ces dernières années (Moline, Reference Moline2013).

(28) Policier (à Saïd): Vous faites 100 mètres et vous allez tomber devant

Saïd: Merci (il s’éloigne)

Policier: Bonne fin de journée Monsieur

Saïd: Merci ! // (Saïd court rejoindre ses deux amis) Putain comment ils sont polis les keufs ici ! /// carrément carrément il m’a dit « vous » et tout (La Haine, 1995)

On observe qu’en plus des quatre marqueurs QU- traditionnellement décrits dans les grammaires, un cinquième marqueur fait son apparition. Il s’agit de l’adverbe comment.

La haute fréquence d’utilisation de ce marqueur dans notre corpus par rapport aux autres marqueurs nous conduit à nous interroger sur plusieurs points :

– Quand le marqueur comment a-t-il fait son apparition dans le corpus et pourquoi vient-il s’ajouter à la liste des marqueurs exclamatifs QU- déjà existants ?

– Qui utilise le marqueur comment dans le corpus et dans quel(s) contexte(s) ?

3.3. Bref rappel diachronique des variantes à l’étude

Jusqu’en 1870, ce sont les marqueurs com(me) et que qui étaient utilisés pour s’exclamer. Henry (Reference Henry1960: 149) donne les exemples (29) et (30).

(29) Com mauvais frere vous i avés trové (Huon de Bordeaux, 9331)

(30) Que bienheureux fut celuy qui …

À partir de 1870, de nouveaux marqueurs intensifs apparaissent, venant de la langue populaire (Henry, 1960: 151): ce que, se manifeste après la guerre de 1870 et bien que perçu comme vulgaire à l’époque, en Reference Henry1960, date à laquelle Henry publie son ouvrage, il est vu comme familier par certaines personnes ; qu’est-ce que, est introduit après la guerre de 1914–18; comment que, apparait après la guerre de 1940–45 et est considéré comme très vulgaire à l’époque.

(31) … Ah ! mes enfants ! …. Comment qu’elle fumait ! (J. Hadley, Pas d’orchidées pour Miss Blandish, Paris, 1949, p.45)

Aslanov (Reference Aslanov2009: 11), dans son étude comparative de comme et comment, explique que l’ajout du suffixe adverbial –ment apporte de la précision voire de l’expressivité et de l’insistance. De même, la thèse de Moline (Reference Moline2009b: 8) est que comment est la forme forte de comme. Elle ajoute qu’ « en français contemporain comment concurrence sérieusement comme dans les constructions exclamatives » (Moline, Reference Moline2013) et que l’usage de ce marqueur s’est étendu jusqu’aux adultes de moins de 45 ans.

Considérons maintenant les exemples (32) et (33):

(32) Comme tu es belle!

(33) Comment tu es belle! (Des poupées et des anges, 2007)

À notre connaissance, personne n’a prétendu qu’il y ait une différence sémantique ou pragmatique entre les phrases construites avec les deux structures des exemples (32) et (33) et ceci peut suggérer qu’elles soient équivalentes. Moline (Reference Moline2009b) a signalé que, historiquement, comment était formé par l’addition du suffixe –ment à com, qui est ainsi renforcé phonologiquement. Donc, d’un point de vue historique, comment pourrait être considéré comme une forme emphatique de comme.

4. LA REPRÉSENTATION DU VERNACULAIRE AU CINÉMA

4.1. La question de l’authenticité dans les films

Le caractère hybride des films les rend difficile à classer dans un type de corpus « écrit » ou « oral ». Plutôt que de raisonner en termes de dichotomie oral/écrit pour savoir si les films se placent dans une catégorie ou dans l’autre, nous adopterons l’approche de Koch et Oesterreicher (Reference Koch and Oesterreicher2001: 586) qui distinguent la réalisation médiale d’un énoncé (code graphique ou phonique) de sa conception (continuum de l’immédiat à la distance communicative). Selon la situation dans laquelle un locuteur se trouve, il ne sera pas question de traits typiques de l’oral ou de l’écrit, mais plutôt de variation en fonction de la situation. Ainsi les films du corpus, suite à l’analyse des divers facteurs proposés par Koch et Oesterreicher (Reference Koch and Oesterreicher2001) relèvent davantage de l’immédiat communicatif (interlocuteur intime, émotionnalité forte, coopération communicative intense, dialogue …) même si la « communication » est préparée (présence d’un scénario). Selon Bedijs (Reference Bedijs, Pustka, Postlep and Hafner2020: 206), « l’immersion » du public (dans le sens où celui-ci est confronté à l’imitation d’un dialogue le plus naturel possible) est réussie si le public ne se rend pas compte de la situation artificielle à laquelle il assiste. Ainsi, l’oral mis en scène dans les films a tout intérêt à correspondre à l’oral spontané réel pour remporter l’adhésion du public.

La représentation de la langue parlée à l’écrit et ce qu’elle véhicule, interroge également de nombreux linguistes. Favart (Reference Favart2010, Reference Favart2014) étudie la représentation du « français populaire » dans un corpus littéraire et constate que l’oral représenté ne peut être considéré comme fiable car il est principalement basé sur l’utilisation de stéréotypes linguistiques. La revue Langages consacre également son numéro 217 à sujet (Lefeuvre et Parussa, Reference Lefeuvre and Parussa2020). Les contributions s’interrogent sur la fiabilité de l’oral représenté et si la « reconstruction » des caractéristiques de l’oral réel est possible (Lefeuvre et Parussa, Reference Lefeuvre and Parussa2020: 15). Ainsi, Petitjean (Reference Petitjean2020: 51) conclut, après avoir analysé la représentation à l’écrit des traits d’oralité dans un corpus littéraire, que le fait de transposer de l’oral dans l’ordre de l’écrit a pour effet de renvoyer à la réalité sociale des personnages et que ceux-ci expriment leur appartenance populaire par des traits stigmatisants (phonique, morphologique, syntaxique et lexical).

4.2. Etudes antérieures basées sur des films

Les études sociolinguistiques menées à partir de films ne sont pas singulières. On en dénombre de plus en plus ces dernières années, notamment lorsqu’il s’agit d’étudier des faits de langue considérés comme expressifs (lexique argotique, questions rhétoriques …) et qui apparaissent plus fréquemment lors de conversations entre pairs. Sans prétendre à l’exhaustivité, on trouve parmi les études récentes celles portant sur l’anglais et l’oralité mise en scène. Ainsi, Quaglio (Reference Quaglio2009) a constaté en comparant la série Friends à un corpus de conversations spontanées (Longman Grammar Corpus) que la série contenait un langage plus expressif car les scénaristes cherchent à rendre plus crédibles, authentiques et plus vivants les dialogues fictifs. Il en est de même pour Forchini (Reference Forchini2012) qui, lors d’une étude comparative et quantitative entre le « Longman Spoken American Corpus » et l’« American Movie Corpus » a démontré que les films pouvaient être utilisés pour étudier la langue parlée car le langage représenté dans les films s’avère très similaire à la conversation spontanée.

Du côté francophone, Abecassis (Reference Abecassis2005) s’est intéressé au français parisien des années 1930, représenté dans cinq films. Il examine certains traits phonétiques, syntaxiques, lexicaux et pragmatiques dans le but d’observer si un langage stéréotypé comme celui de son corpus peut apporter un témoignage sur ce qu’étaient les traits saillants et caractéristiques du passé. Avec une approche similaire, Bedijs (Reference Bedijs2012) se base sur un corpus de 24 films datant de 1958 à 2005, pour étudier le langage des jeunes. Elle ajoute que les films mettant en scène des jeunes de banlieue présentent des dialogues très authentiques car il y a une grande part d’improvisation (2012: 77) et que les réalisateurs ont tendance à ne pas caricaturer le langage des jeunes de sorte à ce que leurs films soient appréciés du grand public (2012: 78).

Sur le plan lexical, Fiévet et Podhorna-Policka (Reference Fiévet and Podhorna-Policka2008) se sont intéressées au lexique argotique. Elles ont choisi un corpus de trois films du cinéma de banlieue (Raï, 1995; La Squale, 2000 et Sheitan, 2005) pour leur « ambiance authentique » (2008: 215). Les objectifs étaient multiples: observer l’influence des médias sur la diffusion du lexique auprès des jeunes (2008: 213), et grâce à une enquête sociolinguistique menée auprès de 48 étudiants de linguistique, voir quelles étaient leurs connaissances (fréquence et perception) du lexique utilisé dans les films étudiés (2008: 224). Sur le plan syntaxique, Farmer (Reference Farmer2015) étudie la variation dans les interrogatives à travers des films de 1930 à 2009. Elle s’interroge également sur l’oralité mise en scène dans les films de son corpus et précise (2015: 42) que les dialogues doivent refléter la réalité pour ne pas être rejeté du public. Jansen, Gagsteiger et Pustka (Reference Jansen, Gagsteiger, Pustka, Pustka, Postlep and Hafner2020) se sont également, tournées vers l’étude des structures interrogatives à partir de trois dessins animés de Disney, en version français : Blanche-Neige (1937), Les Aristochats (1970) et La Reine des Neiges (2013). Leurs résultats se distinguent des études comparables du français parlé (Coveney, Reference Coveney2002; Dekhissi, Reference Dekhissi2013; Farmer, Reference Farmer2015) car l’oral mis en scène est plus formel. Cependant, les auteurs précisent qu’on observe sensiblement les tendances de variation de l’oral spontané. Enfin, sur le plan phonologique, Jansen (Reference Jansen2018) examine la mise en scène de l’accent marseillais dans le film Marius et son remake de 2013. Elle explique que le langage des films « ne reflète pas le vrai usage mais les représentations des scénaristes et réalisateurs » (2018: 380). Ce dernier constat est plutôt en décalage avec les études précitées à propos de l’oralité mise en scène dans les films.

5. CHOIX DU CORPUS ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

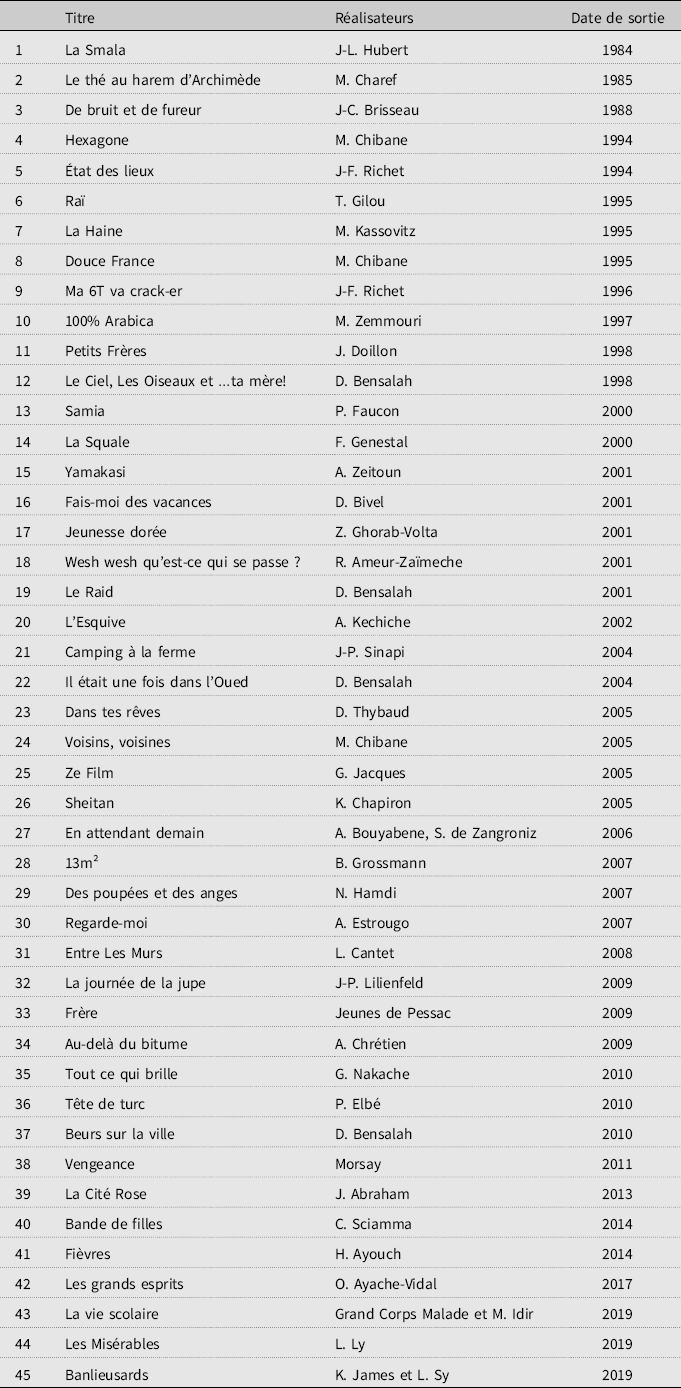

5.1. Un corpus de films du cinéma de banlieue

Notre corpus se compose de 45 films du cinéma de banlieue (soit environ 67h) et couvre une période de 35 ans (1984 à 2019). Les ouvrages de Wagner (Reference Wagner2011) ou Tarr (Reference Tarr2005) dans lesquels ces films sont nommés et décrits comme étant des « banlieue films » ont guidé notre sélection. Nous adoptons le même point de vue que Wagner sur la définition de ce genre filmique et abandonnons la notion de « films beurs » que nous trouvons trop stigmatisante. De plus, cette dernière appellation ne s’applique pas à notre étude qui correspond à l’étude du langage des locuteurs de banlieue (quelle que soit leur origine ethnique) en tant que langage « multiculturel ». Contrairement à Wagner (Reference Wagner2011: 65) qui n’a choisi que des films se déroulant exclusivement dans la cité dans un souci de praticité et de faisabilité de son étude, nous avons sélectionné également quelques films comme Le ciel, les oiseaux et…ta mère ! (1999) ou encore Il était une fois dans l’Oued (2005), qui mettent en scène les protagonistes lors de leurs déplacements en vacances par exemple.

L’oralité mise en scène dans ces films est très proche du vernaculaire, ce qui a motivé notre choix. En effet, on observe dans une majorité de films, que les comédiens eux-mêmes sont issus des cités et parfois, ont été recrutés sur place par le réalisateur pour jouer un rôle. On relèvera notamment les propos d’un journaliste des Inrockuptibles à propos du film Raï (1995): « On peut aiguiller sur Raï quelques-uns des éloges adressés à La Haine: l’intégration réussie de gars des cités dans le cadre d’un film, le naturel formidable des comédiens, leur aisance dans les gestes et le verbe, la consécration du patois des banlieues contemporain, effet d’un glissement tectonique du français frotté à tous les métissages… ».

Les quelques scénarios à notre disposition nous permettent d’observer de nombreuses scènes d’improvisation. Celui du film Entre Les Murs, nous a été d’une grande utilité puisque les réalisateurs l’ont annoté à chaque fois que le texte de base différait du film, en en expliquant la cause. Eux-mêmes constatent que le scénario de départ est très différent du film: « On gagnera surtout à le [le scénario] confronter au produit fini, le film, pour découvrir alors deux choses contradictoires » (Bégaudeau et al., Reference Bégaudeau2008: 10). Toutefois, les réalisateurs admettent qu’il y a bien eu « interprétation » du texte par les élèves-acteurs mais que la « tchatche spontanée » était très présente également. D’ailleurs pour plus de spontanéité, tous les acteurs ont gardé leur vrai prénom.

5.2. L’approche variationniste

Pour étudier la variation dans les exclamatives en QU-, nous avons choisi l’approche variationniste (Labov, Reference Labov1966; Ashby, Reference Ashby1991; Armstrong, Reference Armstrong1996; Coveney, Reference Coveney2002). Nous nous intéresserons à leur variation au sein d’une communauté, celle des locuteurs vivant dans les HLM de banlieues françaises tels qu’ils sont représentés au cinéma. Dans les études variationnistes, il est usuel de prendre en compte le genre du locuteur, son âge et son origine sociale. Néanmoins, nous avons souhaité ajouter plus de paramètres à notre étude afin d’obtenir des résultats les plus précis possibles. Ainsi, les variantes observées seront comparées selon les critères suivants: l’âge et le genre du locuteur, l’identité de l’interlocuteur (membre ou non du groupe de pairs), le nombre de personnes présentes, le contexte d’énonciation (sphère public/privée), la valeur expressive (positive ou négative) de l’énoncé, l’élément déclencheur de l’énoncé exclamatif (une caractéristique ou une action).

Certains chercheurs remettent en question la notion de variable grammaticale car ils estiment qu’il n’y a pas d’équivalence sémantique entre deux ou plusieurs formes syntaxiques différentes, contrairement à une variable phonologique (Coveney, Reference Coveney1997). En effet, le concept de variable sociolinguistique implique que toutes les variantes soient interchangeables, tout en conservant le sens de l’énoncé de départ. En phonologie, puisque les phonèmes n’ont pas de sens, il n’existe pas de problème d’équivalence sémantique, cependant, pour certains linguistes, deux structures syntaxiques différentes ne peuvent pas être considérées comme identiques sémantiquement et de ce fait, ne peuvent pas être considérées comme des variantes d’une même variable. Nous sommes d’avis que le concept de variable linguistique s’applique à la syntaxe, du moment que les énoncés observés possèdent le même sens et par conséquent, la même fonction communicative. Pour prouver que deux structures syntaxiques peuvent être équivalentes, Coveney (Reference Coveney2002) rapporte quelques phénomènes pour lesquels les locuteurs eux-mêmes considèrent que deux structures sont équivalentes. Il s’agit de l’auto-réparation, de la correction d’autrui et des tests de répétition. Sans chercher l’exhaustivité, nous rappelons quelques études qui ont prouvé que des phénomènes grammaticaux pouvaient être étudiés comme variables sociolinguistiques. Il s’agit des études de Coveney portant sur la variation des interrogatives directes partielles (2002), de la chute du ne de négation (Reference Coveney2002) ou encore de la variation dans l’emploi des sujets clitiques ils et elles, faisant référence à un sujet pluriel féminin (Coveney, Reference Coveney2004). Blondeau (Reference Blondeau2006) a étudié la variation dans l’emploi du futur et Comeau, King et Butler (Reference Comeau, King and Butler2012) la variation dans l’emploi des temps du passé.

Dans cette étude, la variation observée sera analysée de manière quantitative et qualitative selon les critères précédemment annoncés en prenant en compte des facteurs linguistiques, extra-linguistiques et pragmatiques.

Le test du Chi2 nous permettra de découvrir si les résultats obtenus sont statistiquement significatifs ou non.

6. PRÉSENTATION DES DONNÉES RECUEILLIES

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il n’existe aucune étude variationniste portant sur les exclamatives en QU- sur laquelle nous appuyer pour comparer nos résultats. Toutefois, il existe des corpus de français parlé spontané tels que MPF (Gadet, Reference Gadet2017) et MLE-MPF (Cheshire et Gardner-Chloros, Reference Cheshire and Gardner-Chloros2018) très proches des données que nous étudions et qui sont accessibles en ligne. Par conséquent, nous avons exploré ces deux corpus à la recherche d’occurrences d’exclamatives en QU-. Pour ce faire, nous avons utilisé le concordancier AntConc (Anthony, Reference Anthony2019) ainsi qu’un ensemble d’expressions régulières pour isoler les occurrences d’exclamatives en ce que, comme, comment, qu’est-ce que et que. Footnote 9 Les résultats obtenus se trouvent dans le tableau 1.Footnote 10

Tableau 1. Nombre d’occurrences des marqueurs exclamatifs en QU- dans les corpus MPF et MLE-MPF

On observe un nombre restreint d’exclamatives en QU- dans MPF et MLE-MPF, toutefois celles en comment sont les plus fréquentes. Ceci nous indique que le marqueur comment est favorisé par les jeunes en contextes informels dans des situations de communication réelle. En comparaison, sur les 45 films de notre corpus (67h), 24 témoignent de la présence d’exclamatives en QU-. Ainsi, nous avons récolté 75 occurrencesFootnote 11 de phrases exclamatives correspondant à la variable étudiée, prononcées uniquement par des locuteurs vivant dans des cités HLM.

Le tableau 2 met en avant la forte présence du marqueur comment dans le corpus. De ce fait, notre étude sera principalement basée sur ce marqueur. On remarque également un nombre plus conséquent d’exclamatives en QU- dans l’oralité mise en scène par rapport aux deux corpus écologiques mentionnés précédemment. Cela peut s’expliquer par le besoin de rendre les films plus vivants, plus dynamiques car il s’agit d’un condensé de la vie quotidienne alors que les enregistrements traditionnels peuvent être plus monotones (Dekhissi, Reference Dekhissi2016: 281).

Tableau 2. Nombre d’occurrences des marqueurs exclamatifs en QU- dans le corpus

1Pour des raisons pratiques et de lisibilité, le marqueur que n'apparaitra pas dans les différents tableaux de notre étude puisque nous n'avons aucune occurrence de ce type.

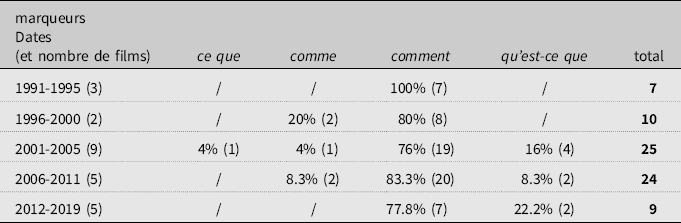

Enfin, pour avoir un aperçu de l’évolution des marqueurs exclamatifs en diachronie, le tableau 3 nous renseigne sur la date d’apparition des variantes dans les films de notre corpus de 1991 à 2019.Footnote 12 Nous focalisons notre attention sur l’utilisation du marqueur comment puisque les données pour les autres variantes ne sont pas suffisantes. Comme nous l’avons vu dans le rappel diachronique, comment pourrait venir de la forme comment que, elle-même apparu après la seconde guerre mondiale (Henry, Reference Henry1960: 148).

Tableau 3. Répartition des variantes selon la date de sortie du film dans lequel elles apparaissent

Le tableau 3 retrace l’apparition des variantes étudiées dans les films de 1991 à 2019. Avant 2000, nous ne disposons que de peu d’occurrences de la variable étudiée. La période 2001–2011 est très riche sur le plan de la production de films mettant en scène des locuteurs de banlieue. En conséquence, nous obtenons un plus grand nombre d’occurrences de notre variable à cette période. Toutefois, on observe que le marqueur comment est présent dès 1991 et que son usage n’a pas diminué depuis lors.

Nous pensons que la quasi absence d’énoncés exclamatifs avant 2000 et la faible utilisation des autres marqueurs connus comme étant plus familiers (qu’est-ce que) sont dues à une décision des scénaristes et réalisateurs. Sans doute ont-ils considéré que certains marqueurs ne reflétaient pas suffisamment le langage expressif des personnages de leurs films. Bien évidemment cela est dû également au nombre de films disponibles plus limités à cette époque sur la thématique de la banlieue.

7. ANALYSE DE LA VARIATION DANS L’EMPLOI DES EXCLAMATIVES EN QU-

Pour l’analyse de la variation entre comment et les marqueurs exclamatifs plus traditionnels nous avons sélectionné plusieurs variables indépendantes qui pourraient avoir un impact sur le choix du marqueur exclamatif. Il s’agit du genre et de l’âge des locuteurs, de l’identité de l’interlocuteur, du lieu dans lequel se trouve le locuteur, ainsi que le nombre de personnes en présence.

7.1. Le genre des locuteurs

Il a souvent été constaté, lors d’études variationnistes, que les femmes utilisent les variantes standards alors que les hommes préfèrent les variantes locales, plus stigmatisées (Milroy et Gordon, Reference Milroy and Gordon2003: 103; Cheshire, Reference Cheshire, auer and Trudgill1999), c’est ce qu’on appelle le « sociolinguistic gender pattern ». Dès lors, nous verrons si l’usage de la variante comment, non-standard car non mentionnée dans les ouvrages de référence et stigmatisée car souvent associée aux « parlers jeunes », est elle aussi privilégiée par les locuteurs masculins de notre corpus. En 2003, Moïse s’interrogeait sur les pratiques discursives des jeunes femmes de banlieue et faisait part du manque d’études linguistiques à ce sujet. Elle constatait néanmoins grâce à plusieurs enquêtes ethnographiques que les femmes maniaient tout aussi bien les vannes que les hommes mais que leurs prises de parole étaient toutefois plus polies, cela étant lié aux représentations et aux stéréotypes du rôle de la femme dans la société.

Notons que les 75 énoncés exclamatifs de la présente étude ont été prononcés par 30 locuteurs masculins et 11 locuteurs féminins. Cela n’a rien de surprenant car les films du corpus mettent fréquemment en scène de jeunes hommes et très peu de jeunes femmes. De ce fait, l’étude de l’effet du genre sur le choix de la variante peut être biaisé, d’un point de vue quantitatif, par la nature même de notre corpus. Néanmoins, dans un film tel que Bande de filles, qui met en scène le quotidien de quatre adolescentes, le marqueur exclamatif comment apparaît à trois reprises dans la bouche de deux d’entre elles alors que les variantes standard n’apparaissent pas.

Le tableau 4 nous montre la répartition de la variable selon le genre du locuteur.

Tableau 4. Nombre d’occurrences de la variable selon le genre du locuteur

Comme nous nous y attendions, de par la nature des films du corpus, ce sont les locuteurs masculins qui prononcent le plus d’énoncés exclamatifs puisque ce sont les locuteurs les plus représentés. Toutefois, il est également intéressant de comparer la moyenne entre le nombre d’énoncés produits et le nombre de locuteurs : on observe que les femmes qui sont au nombre de 11, produisent 24 énoncés exclamatifs soit une moyenne de 2 énoncés par locuteur féminin alors que les hommes qui sont plus nombreux (30) ont prononcé 51 énoncés exclamatifs soit en moyenne 1,7 énoncés par locuteur masculin.

Intéressons-nous désormais au nombre d’occurrences de chaque variante selon le genre du locuteur (tableau 5).

Tableau 5. Nombre d’occurrences de chaque variante selon le genre du locuteur (Chi², p = 0.140 = non significatif)

Le tableau 5 nous montre très clairement que comment est le marqueur exclamatif privilégié par les locuteurs du corpus. Il est même préféré par les locuteurs féminins alors que la majorité des enquêtes sociolinguistiques montrent que les femmes ont plutôt recours aux variantes standards. Sur les 24 énoncés qu’elles ont produits, 23 sont utilisés avec le marqueur comment.

De manière générale, on peut considérer que comment est le marqueur le plus utilisé dans notre corpus de films au détriment des autres variantes (61/75 = 81%). Cette forte présence peut s’expliquer par le fait que notre corpus est une représentation du français parlé dans les banlieues et que les films sont un condensé de la vie quotidienne mettant en scène des passages très expressifs. Il est envisageable que les réalisateurs, scénaristes et acteurs aient délibérément choisi d’utiliser ce marqueur plus souvent afin de représenter au mieux le français parlé par certains locuteurs de banlieues. D’autres chercheurs (Moline, Reference Moline2009a; Dagnac, Reference Dagnac2013) ont constaté la forte progression de l’usage de comment exclamatif par rapport aux autres marqueurs. Cependant, il est surprenant de constater que qu’est-ce que n’est utilisé que 8 fois dans le corpus puisqu’il s’agit du marqueur exclamatif considéré comme étant le plus familier (Grevisse et Goosse, Reference Grevisse and Goosse2008; Jones, Reference Jones1996: 519) et que les films utilisent le plus souvent ce registre. L’absence du marqueur que et le petit nombre d’occurrences de ce que et comme n’est pas étonnant puisque que ce sont des marqueurs plus littéraires (Jones, Reference Jones1996), moins utilisés à l’oral par les membres de la classe populaire.

7.2. L’âge des locuteurs

En plus du genre du locuteur, nous nous intéressons à l’âge de celui-ci. Puisque nous avons recours à un corpus fictif et que les acteurs jouent des rôles, nous avons divisé les locuteurs en trois groupes: les moins de 16 ans, les 17–25 ans et les plus de 26 ans. Cette répartitionFootnote 13 correspond à la représentation la plus fréquente des personnages dans les films de banlieues (Wagner, Reference Wagner2011). Grâce à cette répartition, nous souhaitons voir si l’emploi du marqueur comment est lié à l’âge des locuteurs. Le tableau 6 nous présente la fréquence d’utilisation de chaque variante selon chaque catégorie d’âge.

Tableau 6. Répartition de chaque variante selon l’âge du locuteur (Chi², p = 0.000 = très significatif)

On observe que les moins de 16 ans n’utilisent que le marqueur comment, que les 17–25 ans utilisent majoritairement comment et que les plus de 26 ans emploient aussi bien comment que qu’est-ce que. Le faible nombre d’occurrences recueillies pour les moins de 16 ans et les plus de 26 ans nous empêchent de tirer des conclusions précises mais nous permettent cependant d’observer des tendances d’utilisation. Ainsi comment serait davantage favorisée par les plus jeunes dans notre corpus. Cette tendance est aussi attribuable au fait que les protagonistes principaux des films sont des jeunes. Des films comme L’Esquive (2002), Entre les murs (2008), Bandes de filles (2014), La cité rose (2013) ou encore La vie scolaire (2019), retracent le quotidien de jeunes adolescents et les adultes sont peu présents. Le test du Chi² confirme que l’âge des locuteurs est un facteur important de cette variable puisque le résultat est très significatif.

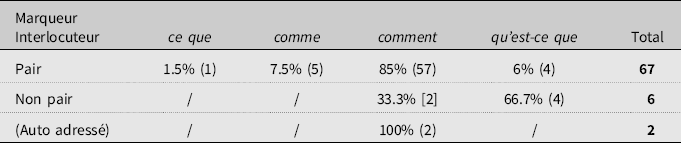

7.3. Qui est l’interlocuteur?

L’identité de l’interlocuteur tout comme le nombre de personnes présentes peuvent avoir un impact sur le choix du marqueur exclamatif. En effet, Bell (Reference Bell1984: 197), a démontré au travers du concept d’ « audience design » qu’un locuteur adapte sa façon de parler en fonction de son public et que ce dernier influence le comportement langagier du locuteur (Mougeon, Reference Mougeon1998: 67).

Les énoncés exclamatifs recueillis apparaissent majoritairement lors d’échanges entre deux ou plusieurs personnes. Ainsi, l’identité de l’interlocuteur doit certainement avoir une influence sur le choix du marqueur exclamatif. Notre hypothèse est qu’un marqueur non-standard tel que comment aurait tendance à apparaître lorsque le locuteur est en présence de ses pairs (même origine sociale, même groupe d’âge). Par conséquent nous avons placé les interlocuteurs dans deux catégories : les pairs et les non pairs. Nous avons également une catégorie « auto-adressé » car deux énoncés exclamatifs sont prononcés lorsque le locuteur est seul. Le tableau 7 nous présente la répartition des variantes selon l’identité (pair ou non-pair) de l’interlocuteur.

Tableau 7. Répartition de chaque variante selon l’identité (pair/non-pair) de l’interlocuteur (Chi², p = 0.000 = très significatif)

La majorité des énoncés exclamatifs (67/75), toutes variantes confondues, a été prononcée en présence d’un pair. Ceci nous confirme que ce type d’énoncés expressifs apparaît en contexte informel, en présence de pairs et nous conforte dans l’idée qu’il aurait été difficile de recueillir de telles données par le biais d’un entretien sociolinguistique traditionnel. Le marqueur comment apparaît presque exclusivement lorsque le locuteur est en présence d’un pair ou lors d’un monologue. Seules deux occurrences de comment ont été formulées en présence d’une personne extérieure au groupe de pair. Néanmoins, nous sommes tentée de mettre entre crochets ces deux occurrences car la relation entre les protagonistes est plutôt ambiguë (cf. exemples (34) et (35)). En ce qui concerne l’exemple (34) il s’agit d’un échange entre deux nouveaux collègues : Khalid est une jeune recrue dans une brigade de banlieue et Diane, capitaine de police vient l’assister sur une enquête. Puisque les deux protagonistes se connaissent peu, ils se vouvoient mais au fil de leurs aventures tout au long du film, ils partagent des moments difficiles et une relation d’amitié s’installe. Suite à une blessure lors d’une intervention, Diane est forcée de quitter son emploi. A son retour, Khalid est ravie de la revoir et prononce l’énoncé suivant :

(34) (Diane arrive au commissariat, ses 3 collègues sont surpris de la revoir)

Khalid, Henri et Mamadou (les 3 en même temps): DIANE!

Diane: Après la revente d’objets volés vous vous lancez dans le proxénétisme ?

Khalid: Comment ça fait plaisir de vous voir !/On vous a enlevé votre plâtre vous (n’) avez plus mal ?

Diane: Mon équipe refuse de travailler avec vous mais moi j(e) (n’) ai pas l’habitude de lâcher une enquête en cours (Beur sur la ville, 2010)

Dans l’énoncé (34) Khalid conserve le vouvoiement pour s’adresser à Diane tout en utilisant le marqueur comment, généralement privilégié des échanges entre pairs. Il est intéressant de noter que le film Beur sur la ville est une comédie qui a pour objectif de casser le cliché du jeune de banlieue qui ne réussit rien dans la vie (tout en jouant de certains stéréotypes). Ainsi, peut-être qu’en utilisant le marqueur comment exclamatif, le scénariste a souhaité accentuer ce décalage entre Khalid qui utilise fréquemment le style familier et Diane un français plus standard voir soutenu dans une visée humoristique. Cela rappelle les observations faites par Favart (Reference Favart2010, Reference Favart2014), Petitjean (Reference Petitjean2020) ou encore Petitjean et Favart (Reference Petijean2012) sur la représentation de l’oralité populaire dans les romans.

Dans l’exemple (35), il s’agit d’un échange entre Farid (un adolescent d’environ 14 ans) et Samia (conseillère principale d’éducation dans le collège de Farid). Tout au long du film, on observe des liens très proches entre Samia et les élèves, une relation de confiance est établie. Lors de l’énonciation de l’exclamative en gras, Farid, connu de tous pour son goût des récits mensongers, explique à Samia les raisons de ses retards matinaux. Cette fois-ci, il se lance dans un récit très imagé, ponctué de péripéties – on a l’impression qu’il revit la situation en mettant en scène de façon emphatique l’émotion qu’il aurait – soi-disant – ressenti à ce moment-là.

-

(35) Samia (lit un rapport sur son ordinateur): le 29 septembre tu es arrivé en retard parce qu’il y avait un animal qui t’empêchait de traverser la rue

Farid: Bah ouais j(e) vois un énorme chien/on aurait dit une antilope/la vie de ma mère j’ai vu ma vie défiler

Samia: une antilope

Farid: j(e) jure c’était un truc de ouf/comment j’ai paniqué !

Samia: ah oui

Farid: Madame/j’aurais préféré être encore en otage

Samia: elle (ne) t’a pas agressé au moins ?

Farid: Non elle a agressé une de mes camarades mais je lui ai sauvé la vie

Samia: Bien sûr/t(u) es un héro, t(u) es un héro Farid (La vie scolaire, 2019)

Bien que Samia soit la conseillère d’éducation du collège et donc externe au groupe de pairs de Farid, on voit un jeu (socio-affectif) s’établir entre les protagonistes: Farid accumule les mensonges et Samia fait mine d’être fascinée par son récit. Leur relation est donc plutôt ambiguë car on s’attendrait généralement à un discours strict et distant de la part d’une conseillère d’éducation.

Les résultats obtenus montrent que le marqueur comment est presque exclusivement utilisé avec des pairs et lorsque celui-ci est utilisé avec une personne extérieure au groupe de pair, cela est souvent un choix délibéré du scénariste (pour accentuer la différence de registre en (34) et pour intensifier le discours imagé d’un collégien en (35)). Il faut noter que la plupart des films mettent en scène majoritairement des interactions entre pairs ce qui pourrait créer un biais. Néanmoins le test du Chi² confirme que l’identité de l’interlocuteur est un facteur important de cette variable puisque le résultat est très significatif.

7.4. L’influence du public

Comme nous venons de le constater, le locuteur adapte en partie son discours en fonction de l’identité de son interlocuteur (Bell, Reference Bell1984; Mougeon, Reference Mougeon1998). De même, nous pensons que cette adaptation se produit en fonction du nombre de personnes présentes, comme le signalent Koch et Oesterreicher (Reference Koch and Oesterreicher2001) en faisant référence à la dimension privée ou publique de la communication. Le tableau 8 nous montre la répartition des variantes selon le nombre de personnes présentes au moment de l’énonciation.

Tableau 8. Répartition des variantes selon le nombre de personnes présentes (Chi², p = 0.529 = non significatif)

Le tableau 8 nous indique que les groupes de plus de cinq personnes n’encouragent pas la production d’énonces exclamatifs en QU-. Cela pourrait être expliqué du fait de la fonction expressive d’un énoncé exclamatif: il est sans doute plus facile pour un locuteur de s’exprimer spontanément et d’avoir un discours empreint d’expressivité lorsqu’il est entouré de peu de personnes. En effet, plus le nombre de personnes présentes est élevé, plus le locuteur se risque à perdre la face (Goffman, Reference Goffman1955; Brown et Levinson, Reference Brown and Levinson1987) si l’un des interlocuteurs décide de contredire l’assertion exposée par l’énoncé exclamatif. Ainsi, nous avons vu précédemment que le marqueur comment est privilégié par le locuteur lorsqu’il est en présence de ses pairs et lorsque ceux-ci sont en nombre restreint.

7.5. L’incidence du lieu d’énonciation sur le discours du locuteur

Duchesne et Fourmaux (Reference Duchesne and Fourmaux2008: 224), lors d’une étude ethnographique d’une banlieue du nord-ouest de Paris, ont distingué le « dedans » ou le domaine familial du « dehors », l’espace des pairs. Ceci est particulièrement bien représenté à l’écran. En effet, nous relevons deux territoires bien distincts dans tous les films du corpus: la sphère publique (le territoire des pairs: halls d’immeubles, l’espace extérieur, l’école) et la sphère privée (la maison) où le chef de famille fait figure d’autorité. Ainsi comme le résume Bousfield (Reference Bousfield2008: 170), nous pensons que l’environnement dans lequel se trouve un locuteur a un effet sur son langage et de ce fait sur le choix du marqueur exclamatif.

Nous constatons dans le tableau 9, que toutes nos variantes sont utilisées aussi bien dans la sphère privée que publique.

Tableau 9. Répartition des variantes selon le lieu où se trouve le locuteur (Chi², p = 0.106 = non significatif)

Les résultats pour le marqueur comment sont frappants : il est principalement utilisé dans la sphère publique c’est-à-dire, sur le territoire des pairs. Ce constat nous renvoie au tableau (7), où nous avions vu que comment était utilisé entre pairs. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que « trop » d’expressivité serait perçue comme impolie dans la sphère privée, en présence d’adultes. En effet, dans les films du corpus la grande partie des films dépeint un environnement familial conflictuel où les protagonistes principaux ont peu la parole face au chef de famille.

Il est aussi intéressant de noter que les 13 énoncés exclamatifs en comment prononcés dans la sphère privée ont été prononcés en présence d’un pair et/ou ont une valeur positive.

7.6. La valeur expressive de l’énoncé

Celle et Lansari (Reference Celle, Lansari, Depraz and Serban2015) ont démontré que les énoncés exclamatifs exprimaient la surprise. Toutefois, nous sommes d’avis que la valeur expressive de ces énoncés n’est pas uniquement réduite à la surprise mais peut également exprimer d’autres émotions (colère, tristesse, joie …), mais aussi de la moquerie (37). En effet, Marandin (Reference Marandin2018) signale que les exclamatives sont compatibles avec une expression comme comme d’habitude et par conséquent qu’elles ne sont pas réservées à la description de situations inédites (36). Il ajoute aussi que « s’il était vrai que l’exclamation était associée à l’expression d’une surprise face à un objet ou un événement non-ordinaire, elle ne pourrait pas être utilisée pour formuler un compliment ».

-

(36)

-

a. Comme d’habitude, qu’est-ce que tu as bien parlé !

-

b. Il a, comme d’habitude, fait tellement d’erreurs !

-

c. Comme d’habitude, quel beau match ils ont fait !

-

Les locuteurs des banlieues sont connus pour leur joutes verbales (Tauzin, Reference Tauzin and Tauzin2008; Moïse, Reference Moïse and Tauzin2008; Lepoutre, Reference Lepoutre1997) et nous observons dans notre corpus des exclamatives en QU- qui n’expriment pas la surprise mais ont une fonction de vanne, de moquerie. C’est le cas de l’exemple (37).

-

(37) Ely: C’est quoi « hard discount » déjà ?

Carole: J(e) sais pas/« Discount » c’est quand c’est pas cher hein

Ely: Et c’est quoi « hard » alors ? // Si/c’est peut-être un truc porno ! (Lila et Carole éclatent de rire) Quoi ?!/Ça va/je cherche là/C’est bon !

Carole: Comment ça se voit que t(u) as pas eu ton bac toi !

Ely: Quel rapport avec le bac là ?

Carole: Attends/c’est vrai t(u) as pas eu ton bac/t(u) as pas eu ton bac (Tout ce qui brille, 2010)

Ainsi, au lieu de nous concentrer sur l’émotion exprimée, nous nous intéresserons à la polarité positive ou négative de l’assertion formulée par l’exclamative. Nous envisageons que cette valeur expressive de l’énoncé puisse avoir un effet sur le choix du marqueur exclamatif.

Les exemples (38) et (39) présentent une valeur positive alors que les exemples (40) et (41) connotent une valeur négative. Nous pouvons classer les énoncés en fonction de la connotation exprimée par les adjectifs ou les verbes présents dans l’exclamation. Dans l’exemple (39), nous avons l’adjectif mélioratif contente alors qu’en (40) nous avons l’adjectif dépréciatif relou. De même, le verbe déchirer témoigne d’une valeur positive dans l’exemple (38) alors que l’expression puer de la gueule dans l’énoncé (41) exprime une valeur négative.

-

(38) Comment ça déchire ! (La Squale, 2000)

-

(39) Comment t’es contente ! (Bande de filles, 2014)

-

(40) Comment vous êtes trop relou ! (La Haine, 1995)

-

(41) Comment il puait de la gueule ce prof ! (Banlieusards, 2019)

Les résultats obtenus dans le tableau 10 ne nous permettent pas d’observer si la valeur expressive de l’énoncé, qu’elle ait une connotation positive ou négative, a une influence sur le choix du marqueur exclamatif. Les résultats obtenus ne nous indiquent aucune tendance précise. Ainsi, le marqueur comment, comme les autres marqueurs exclamatifs à l’étude, peuvent être indifféremment utilisés selon que l’objet/la personne évalué entraine une réaction positive ou négative du locuteur.

Tableau 10. Répartition de chaque variante selon la valeur expressive de l’énoncé. (Chi², p = 0.067 = significatif)

7.7. Ce qui suscite l’énoncé exclamatif

Comme nous venons de le voir, le locuteur exprime un jugement positif ou négatif sur « l’objet » qu’il évalue sans que cela n’ait d’influence sur le choix du marqueur exclamatif utilisé. Barbéris (Reference Barbéris1995) considère que les exclamatives sont des énoncés prononcés suite à une perturbation extérieure, à une rupture survenant dans l’environnement et/ou à des propos qui précèdent. Ainsi, nous avons considéré que l’évaluation (positive ou négative) du locuteur peut porter sur : une caractéristique (physique ou morale ; utilisation du verbe être) d’une personne (42), d’un lieu (43) ou sur une action (utilisation de verbes d’action) (44).

-

(42) Comment t’es relou (Tout ce qui brille, 2010)

-

(43) Comment il claque l’hôtel sa mère ! (Le Raid, 2001)

-

(44) Comment j’kifferais moi, que mon reup vienne me chercher ! (Tout ce qui brille, 2010)

Dans le tableau 11, nous observons un nombre important d’occurrences en comment portant sur une caractéristique (physique ou morale). En revanche, les actions, elles, semblent légèrement moins privilégiées du marqueur comment, peut-être parce qu’il y a un risque d’ambiguïté entre l’adverbe interrogatif de manière (45) et l’adverbe exclamatif exprimant l’intensité (46) si nous prenons ces énoncés hors de leur contexte.

-

(45) Comment ça se voit que t’as pas eu ton bac ?

(= Quels indices permettent de dire que tu n’as pas eu ton bac ?)

-

(46) Comment ça se voit que t’as pas eu ton bac ! (Tout ce qui brille, 2010)

(= ça se voit vraiment que tu n’as pas eu ton bac !)

Tableau 11. Répartition des variantes selon l’« objet évalué » (Chi², p = 0.155 = non significatif)

En situation réelle, une confusion serait peu probable car l’intonation, la mimique et la gestuelle du locuteur permettraient de lever l’ambiguïté.

8. Conclusion

La fréquence d’utilisation du marqueur comment est frappante dans ce corpus. Suite à l’analyse de divers paramètres, nous avons constaté que son emploi est très fréquent chez les moins de 25 ans et qu’il est utilisé aussi bien par les hommes que par les femmes. Bien qu’étant une variante non standard, les femmes du corpus se la sont appropriée. Il semblerait que les réalisateurs des films du corpus mettant en scène des femmes tels que Bande de filles (2014), Tout ce qui brille (2010) ou La Squale (2000), aient souhaité casser ces clichés, démontrant que les femmes n’étaient plus/pas soumises ou dominées par les hommes, qu’elles aussi étaient capables de faire usage de cette variété de français souvent considérée comme virile et conflictuelle (Moïse, Reference Moïse2003) tout en occupant la sphère publique. En effet, on observe que la variante comment est privilégiée sur le territoire des pairs et lorsque ceux-ci sont en petits groupes.

Du point de vue qualitatif, le marqueur comment semble plus emphatique que ses concurrents (Aslanov, Reference Aslanov2009: 11) et entraine les locuteurs du corpus, dont le langage est très expressif, à le favoriser. De plus, on sait que lorsqu’un locuteur s’exclame, il exprime un jugement personnel sur une situation, tout en prenant son interlocuteur à témoin (Marandin, Reference Marandin2018). Ainsi le locuteur, en utilisant un marqueur QU- plus emphatique, va davantage imposer son opinion à propos du phénomène à l’origine de sa réaction. C’est ainsi que des exclamatives vont avoir pour fonction communicative la moquerie comme on a pu le voir avec l’exemple (43). Cette moquerie aura d’autant plus de poids que le recours à l’exclamative ne requiert pas de réponse de l’interlocuteur et pourrait même empêcher ce dernier de se défendre.

Ainsi, les résultats obtenus mettent en avant l’usage du marqueur exclamatif comment dans les films de notre corpus par rapport aux autres marqueurs plus couramment rencontré dans le français parlé du quotidien. De par la nature du corpus, on pourrait se demander si la représentation du français mise en scène à l’écran ne serait pas un stéréotype du français parlé dans les banlieues puisque la variante la plus fréquente est celle qui semble la plus stigmatisée par les médias. Nous ne pensons pas que ce soit le cas. En effet, les films du corpus sont nombreux et variés, et si les résultats obtenus mettent en avant l’usage fréquent d’une variante non standard c’est sans doute parce qu’elle est représentative du vernaculaire des locuteurs représentés à l’écran. De plus, notre rapide recherche d’exclamatives en QU- dans les corpus MPF et MLE-MPF témoigne de résultats similaires en ce qui concerne la fréquence d’utilisation (tableau 1).

Dans le cas de notre étude, nous nous sommes intéressée à un groupe bien précis, les locuteurs des banlieues françaises et seules les occurrences prononcées par ces locuteurs ont été analysées. Il serait intéressant de se pencher sur le discours d’autres groupes de locuteurs dans ces films pour vérifier si les scénaristes ont fait le choix d’attribuer des styles de langue stéréotypés en fonction de la catégorie sociale ou de l’origine géographique des locuteurs. Il serait intéressant également d’étudier le discours des jeunes dans d’autres types de films, pour vérifier si le marqueur exclamatif comment est associé uniquement aux « jeunes de banlieue » ou aux « jeunes » de façon généralisée.

Annexe I. Films du corpus