1 INTRODUCTION

Les formes verbales surcomposées du français reviennent périodiquement piquer la curiosité des linguistes. Vu de Sirius, il serait tentant de cerner trois étapes dans une production abondante, qu'orchestre en quelque sorte la thèse de Cornu (Reference Cornu1953): une étape philologique au début du XXe siècle (Foulet, Reference Foulet1925; Clédat, Reference Clédat1926; De Boer, Reference De Boer1927; Tesnière, Reference Tesnière1927; Damourette et Pichon, Reference Damourette and Pichon1936. . .), une étape d'enrichissement documentaire vers le milieu du siècle (Delattre, Reference Delattre1950; Nilsson-Ehle, Reference Nilsson-Ehle1953–54; Dauzat, Reference Dauzat1954; Stéfanini, Reference Stéfanini1954; Sneyders De Vogel, Reference Sneyders De Vogel1955; Lebek, Reference Lebek1957; Christmann, Reference Christmann1958; Imbs, Reference Imbs1960. . .), une étape pragmatico-sociologique à la fin du siècle (Jolivet, Reference Jolivet1984, Reference Jolivet and Baldinger1986; Walter, Reference Walter1986; Ayres-Bennet et Carruthers, Reference Ayres-Bennett and Carruthers1992; Carruthers, Reference Carruthers1992, Reference Carruthers1994, Reference Carruthers1996, Reference Carruthers1998, Reference Carruthers1999. . .). Le tour d'horizon ramène sur différents points un large consensus.

Premier point. Les plus anciennes formes surcomposées datent du XIIIe siècle, une brochette de plus-que-parfaits surcomposés et un possible passé surcomposé déniché par Mario Roques dans une branche du Roman de Renart (cf. Wagner, Reference Wagner1954: 98): « Je suis cil qui mon droit atent / Des granz anuiz que tu as faiz, / Que nous avons eüz retraiz. . . ».Footnote 1 En tout état de cause, les passés surcomposés sont attestés sans discontinuer depuis le XVe siècle. Le traité de Dubois dit Sylvius (1531) entérine l'existence d'un « troisième parfait, qui indique, plus qu'aucun autre, qu'une chose est achevée et passée » (cité d'après Livet, Reference Livet1859: 41).

Deuxième point. La mieux représentée des formes surcomposées est aujourd'hui ce même passé surcomposé, dont la fréquence a fluctué historiquement et géographiquement en fonction des cadres syntaxiques où il apparaît. Le clivage principal oppose les sous-phrases temporelles en quand, lorsque, dès que, après que. . . aux phrases non dépendantes et aux sous-phrases non temporelles. Dans le second groupe, une corde sépare les emplois qui bénéficient du soutien de compléments tels vite ou en une nuit. . ., des marqueurs que leur apparentement au temps incite certains spécialistes à réincorporer plutôt au premier groupe. Disons deux types extrêmes et un type médian. Le type 1 « général » (Carruthers, Reference Carruthers1996) progresse de siècle en siècle et occupe l'ensemble du domaine français. Le type 2 à renfort adverbial est peu répandu mais stable. Le type 3 « régional » (Carruthers, Reference Carruthers1994) régresse tout en restant « vivant au sud d'une ligne de La Rochelle à Belfort » (Rézeau éd., Reference Rézeau2001: 10).

Troisième point. Les formes surcomposées dénotent de nos jours un style familier. Les écrivains les cantonnent de préférence aux dialogues. Bien que signalées dans la plupart des grammaires françaises (cf. Schena, Reference Schena, Galazzi and Bernardelli2003), elles se voient refuser l'aval des manuels scolaires et les tableaux de Bescherelle s'obstinent au fil des éditions à ignorer la pratique des cours de récréation.Footnote 2 La série des Petit Nicolas dus à la collaboration du dessinateur Sempé et de l'humoriste Goscinny serait un témoin plus fidèle (exemples 1et 2):

(1) Quand Alceste a eu fini de manger ses tartines et la confiture qui était restée au fond de ses poches, je lui ai dit. . .

(2) Pour le goûter, on a eu chacun deux bols de chocolat, un gâteau à la crème, du pain grillé avec du beurre et de la confiture, du saucisson, du fromage, et quand on a eu fini, Alceste a demandé à sa maman si on pouvait avoir un peu de cassoulet qui restait de midi, parce qu'il voulait me le faire essayer. . .

Des ombres subsistent néanmoins çà et là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, réglons deux questions préjudicielles, d'ailleurs liées: — Combien le français compte-t-il de formes verbales surcomposées? — Comment s'opère la surcomposition?

2 LES FORMES SURCOMPOSÉES

À travers plusieurs ouvrages antérieurs — du Système de l'indicatif en moyen français (1970) à la Grammaire critique du français (1997, 42007) par le biais d’Études de morpho-syntaxe verbale (1976) —, le signataire a établi ce qu'il croit être la double organisation verticale et horizontale de la conjugaison française.

L'organisation verticale relie en haut l'infinitif (littéralement, le verbe « non fini » ou en ébauche) à l'indicatif en bas (le « verbe fini » des grammaires scandinaves et américaines). Elle hiérarchise trois modes au gré des deux paramètres modaux — i.e. influençant la valeur de vérité — de la personne (un mode impersonnel vs deux modes personnels) et de l'époque (deux modes inactuels vs un mode actuel); en l'occurrence, 1° un mode impersonnel inactuel (il ne différencie ni les personnes grammaticales ni les époques: l'infinitif et le participe de la tradition), 2° un mode personnel inactuel (il différencie les personnes grammaticales mais pas les époques: le subjonctif de la tradition), 3° un mode personnel actuel (il différencie les personnes grammaticales et les époques: l'indicatif de la tradition). Au total, dix formes simples.Footnote 3

L'organisation horizontale flanque chaque forme simple d'une forme composée, engendrée par le mécanisme immuable qu'un auxiliaire avoir ou être conjugué à la forme simple correspondante précède le participe passé auxilié. Ce qui donne, abstraction faite des variations éventuelles en personne, en nombre et en genre, le tableau 1 du paradigme des verbes marcher à auxiliaire avoir et sortir à auxiliaire être (les formes du subjonctif et de l'indicatif sont à la première personne du singulier, désambigüisée si nécessaire grâce à la première personne du pluriel: marche/marchions ou marche/marchons; les formes composées de sortir sont au masculin).Footnote 4

Tableau 1. Formes simples et formes composées des verbes marcher et sortir

Cette présentation devrait s'accompagner idéalement d'une nomenclature rénovée. Nul n'ignore que la terminologie classique, forgée au coup par coup (cf. Yvon, Reference Yvon1954; Bena, Reference Bena2003), mélange les dénominations formelles (simple vs composé) avec les dénominations sémantiques (d'inspiration temporelle: présent, passé, futur, ou spatio-temporelle: antérieur; d'inspiration modale: conditionnel, impératif; d'inspiration aspectuelle: imparfait, plus-que-parfait). Peut-être ne s'est-on pas assez rendu compte à quel point elle brouille le système. La bonne compréhension de la suite impose de s'arrêter un moment aux rangées 3 et 6.

— Les modes dépourvus de division en époques n'en ont pas moins un infinitif « présent » marcher ou sortir, un participe « présent » marchant ou sortant, un subjonctif « présent » marche (marchions) ou sorte et un infinitif « passé » avoir marché ou être sorti, un participe « passé » ayant marché ou étant sorti, un subjonctif « passé » aie marché ou sois sorti. Ces épithètes postposées présent et passé signifient au fond, respectivement, « simple » et « composé », dans les modes inactuels que sont l'infinitif, le participe et le subjonctif mais encore — vestige d'un découpage modal abandonné (voir la note 3) — le conditionnel « présent » marcherais ou sortirais et le conditionnel « passé » aurais marché ou serais sorti du mode actuel. Première conséquence: marché et sorti en sont réduits à des « formes courtes » (sic) du « vrai » (resic) participe passé ayant marché ou étant sorti. Deuxième et lourde retombée: les composés eu marché ou été sorti, démunis d'étiquette, sont privés d'existence.

— Pour se démarquer du passé simple marchai ou sortis, le passé également de forme simple marchais ou sortais adopte une appellation d'aspect: « imparfait », qui conduit à baptiser le composé avais marché ou étais sorti « plus-que-parfait » (sautant le maillon du « parfait » que prévoyait la grammaire latine) et déteint sur marchasse ou sortisse (subjonctif dit « imparfait » hors de toute justification aspectuelle) comme sur eusse marché ou fusse sorti (subjonctif dit « plus-que-parfait »). Concurrents directs des passés simples, les composés ai marché ou suis sorti des présents marche (marchons) ou sors deviennent des passés composés au lieu de présents composés.Footnote 5

Le tableau 2 résume nos propositions (très modérément révolutionnaires).

Tableau 2. Nomenclature traditionnelle et nomenclature rénovée

Le maximum théorique de formes surcomposées répondant aux dix formes simples et aux dix formes composées est de dix. En réalité, elles seront neuf, un déficit qu'éclaire infra le processus de surcomposition. On voudra bien considérer auparavant que nous ne nous prononçons pas sur la représentation absolue ou relative de ces neuf formes: leur taux varie d'un mode et d'un temps à l'autre, d'un auxiliaire à l'autre et d'une voix à l'autre (la conjugaison par être donne du mal aux francophones: voir le chapitre 3). Il suffit de s'assurer en parcourant la vaste littérature rappelée au chapitre 1 qu'aucune case n'est artificielle.Footnote 6

3 LA SURCOMPOSITION

Tesnière (Reference Tesnière1939: 168) a mitonné un axiome sur lequel les grammairiens s'accordent tacitement: « Tout temps surcomposé procède du dédoublement du temps composé de la puissance immédiatement inférieure. »

Dédoubler quoi au juste? La quasi-totalité des descripteurs admettent pour les filières marcher → avoir marché → avoir eu marché et sortir → être sorti → avoir été sorti que l'auxiliaire avoir de avoir marché se compose en avoir eu et l'auxiliaire être de être sorti en avoir été. Or la voix pronominale pose problème. Footnote 7 Voyez une phrase comme Quand Pierre s'est eu levé de son siège, il a déclaré. . . Impossible d'obtenir ce résultat en partant de Quand Pierre s'est levé de son siège. . ., la composition de est aboutirait à *Quand Pierre s'a été levé. . . Nous aurions donc affaire, non à un auxiliaire composé plus un auxilié simple, mais à un auxiliaire simple plus un auxilié composé: (s’)est + eu levé, une analyse compatible avec avoir eu marché = avoir + eu marché et avoir été sorti = avoir + été sorti.

Mais si maintenant le verbe conjugué à la voix pronominale est du modèle de sortir: Quand Pierre s'est sorti du piège. . .? Le surcomposé légitime Quand Pierre s'est eu sorti du piège. . . élude ou évince autant *Quand Pierre s'a été sorti du piège. . . (auxiliaire composé et auxilié simple) que *Quand Pierre s'est été sorti du piège. . . (auxiliaire simple et auxilié composé). Un correctif s'impose, à savoir que deux auxiliaires être ne peuvent se succéder, l'auxiliaire être de surcomposition changeant l'auxiliaire être de composition en avoir (s'être sorti → *s'être été sorti → s'être eu sorti) de même que l'auxiliaire être de composition entraîne avoir comme auxiliaire de surcomposition (être sorti → *être été sorti → avoir été sorti).

Des deux séquences s'être eu sorti et avoir été sorti, l'une met en tête l'auxiliaire être et l'autre l'auxiliaire avoir. D'où une propension — en Suisse romande principalement — à permuter les auxiliaires de avoir été sorti, à préférer être eu sorti (au moins dans certains emplois: nous y reviendrons au chapitre 6.1), c'est-à-dire à généraliser un eu tampon en ménageant le contraste des verbes à auxiliaire être (sortir → être sorti → être eu sorti) et des verbes à auxiliaire avoir (marcher → avoir marché → avoir eu marché).Footnote 8

Quoi qu'il en soit, puisque c'est le participe composé eu marché ou été sorti/eu sorti qui fraie la voie aux formes surcomposées, un participe surcomposé *eu eu mangé ou *eu été sorti/*été eu sorti lancerait dans le circuit une cohorte de formes hypercomposées jusqu'ici inconnues du français standard (Cornu et Nilsson-Ehle en alléguaient deux ou trois témoignages dialectaux): *avoir eu eu mangé, *ayant eu eu mangé, *aie eu eu mangé, *eusse eu eu mangé, *ai eu eu mangé, *eus eu eu mangé, *avais eu eu mangé, *aurai eu eu mangé, *aurais eu eu mangé ou *avoir eu été sorti/*avoir été eu sorti, *ayant eu été sorti/*ayant été eu sorti, *aie eu été sorti/*aie été eu sorti, *eusse eu été sorti/*eusse été eu sorti, *ai eu été sorti/*aie été eu sorti, *eus eu été sorti/*eus été eu sorti, *avais eu été sorti/*avais été eu sorti, *aurai eu été sorti/*aurai été eu sorti, *aurais eu été sorti/*aurais été eu sorti. À cette réserve près, chaque forme composée développe bien une forme surcomposée.

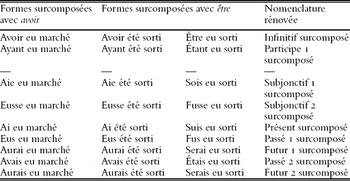

Soit, en tableau 3, les neuf formes surcomposées recevables (nous mentionnons les deux séries utilisant être 1° comme auxiliaire de composition, 2° comme auxiliaire de surcomposition).

Tableau 3. Les formes surcomposées

Il est l'heure d'en arriver au présent surcomposé (le « passé surcomposé » de la tradition), dont le fonctionnement requiert un examen attentif et oblige à remonter aux fondements temporels et aspectuels des formes verbales. Une thématique, comme on sait, parmi les plus débattues. Soucieux d'éviter au maximum les excursus ou la multiplication des notes infrapaginales, le signataire se permet à nouveau de renvoyer pour le détail des discussions et des choix à ses deux synthèses de 1991 et 1995 ainsi qu'au chapitre 7 de la Grammaire critique du français.

4 TEMPS ET ASPECT

Le verbe — en allemand, Zeitwort — a la vocation d'inscrire un procès dans le temps cosmique, formalisable sous l'espèce d'une demi-droite bornée à gauche et conventionnellement dirigée dans le sens de notre écriture. C'est la ligne ou la flèche du temps (schéma 1).

Schéma 1. Le temps cosmique

Le temps grammatical décrit de son côté l'orientation du procès (P) par rapport à un repère (R) fixé en un point quelconque du temps cosmique. Toute forme verbale ne peut énoncer que 1° l'antériorité du procès au repère (P1), 2° la concomitance du procès au repère (P2), 3° la postériorité du procès au repère (P3). Soit, en dédoublant la flèche du temps afin d'éloigner visuellement une ligne des repères et une ligne des procès, les trois tracés RP1, RP2, RP3 imaginables (schéma 2).

Schéma 2. Le temps grammatical

Glissons sur le mode impersonnel inactuel (infinitif et participe) et le mode personnel inactuel (subjonctif). Dans le mode personnel et actuel (indicatif), le repère est fourni par le point de la ligne du temps qu'un énonciateur institue diviseur des époques en y plaçant, indépendamment du présent physique objectif (t0), son moi-ici-maintenant: d'un mot, l'actualité (A). Elle distribue les procès antérieurs en passés (formes simples marchai et marchais), les procès concomitants en présents (forme simple marche) et les procès postérieurs en futurs (forme simple marcherai). Le futur 2 marcherais, exprimant un procès antérieur, concomitant ou postérieur à l'actualité A, suppose toutefois que soit ranimée une actualité dépassée (A’) — le « reference point » de Reichenbach (Reference Reichenbach1947) —, localisée à gauche de A et prenant aussi en charge le passé 2 marchais; il relève d'un quatrième temps: le futur du passé (schéma 3).

Schéma 3. Les formes simples de l'indicatif

Symétriquement au temps grammatical (les « temps expliqué » et « situation-external time » de Guillaume, Reference Guillaume1933, et Comrie, Reference Comrie1976), l'aspect grammatical (les « temps impliqué » et « situation-internal time » de Guillaume et Comrie, ibid.) décrit la position du repère par rapport au procès. Le schéma 3 ne laisse qu'une alternative:

(1) le repère A ou A’ intérieur au procès (schématisation par une perpendiculaire) le coupe en deux: aspect sécant du présent marche et du passé 2 marchais;

(2) le repère A ou A’ extérieur au procès (schématisation par une oblique) l'appréhende en bloc: aspect global du passé 1 marchai, du futur 1 marcherai et du futur 2 marcherais.

Chacune des formes verbales simples de l'indicatif se trouve en fin de compte dotée d'une formule spécifique combinant le temps et l'aspect (tableau 4).

Tableau 4. Le temps et l'aspect des formes simples de l'indicatif

Les formes composées introduisent une dimension supplémentaire. Prenons un procès quelconque (de longueur et d'aspect sémantique indifférents: le statique vivre, les dynamiques imperfectifs ou atéliques lire, chanter, les perfectifs ou téliques saisir, exploser. . .) que bornent un terminus initial α et un terminus final ω. L'auxiliaire avoir ou être engage la phase succédant au terminus ω du procès α–ω (avoir marché = « être dans une situation — d'excitation, de fatigue. . . — résultant de la marche », être sorti = « être dehors, avoir franchi le seuil », etc.). Automatiquement, les procès dépassés de marcher ou de sortir sont situés dans l'antériorité de la phase avoir marché ou être sorti. En termes de temps — du repère vers le procès — et d'aspect — du procès vers le repère —, la navette se traduit par la formule: temps antérieur + aspect extensif (= « en extension » i.e. dans le prolongement de α–ω).

En sommant le temps et l'aspect de l'auxiliaire et le temps et l'aspect de la relation joignant l'auxiliaire à l'auxilié ou l'auxilié à l'auxiliaire, on parvient au tableau 5 (limité à l'auxiliaire avoir mais transportable ne varietur à l'auxiliaire être).

Tableau 5. Le temps et l'aspect des formes composées de l'indicatif

Les formes surcomposées du tableau 6 additionnent aux formes composées du tableau 5 une dimension temporelle d'antérieur (temps antérieur + temps antérieur = temps bisantérieur)Footnote 9 et une dimension aspectuelle d'extensif (aspect extensif + aspect extensif = aspect bisextensif).

Tableau 6. Le temps et l'aspect des formes surcomposées de l'indicatif

Les présents surcomposés ai eu marché ou ai été sorti/suis eu sorti sont de temps présent bisantérieur et d'aspect sécant bisextensif: ABCD sur le schéma 4 (la durée effective α–ω des procès B, C, D ayant été ramenée par commodité aux « points épais » des mathématiciens, que figurent autant de boules).Footnote 10

Schéma 4. Le présent surcomposé

Nous n'avons plus qu'à passer de la valeur virtuelle aux réalisations discursives. La démonstration prendra deux volets: (1) le présent composé, (2) le présent surcomposé.

5 LE PRÉSENT COMPOSÉ EN DISCOURS

Le remplacement de « passé composé » par « présent composé » (proche du « present perfect » anglais) ne remet nullement en cause l'appartenance de la forme verbale au secteur du passé. Le sigle PC en écarterait le soupçon. Nous partageons l'avis de Waugh (Reference Waugh1987), selon qui « PC is a unitary category which possesses one general meaning » (p. 2), les exploitations antipodiques de passé et de présent pointant « the two extreme ends of a continuum » (p. 25). N'importe quel rapport entre deux évènements (dans le temps) ou deux positions (dans l'espace) est de fait saisissable par l'un ou l'autre bout. Le présent composé ai traversé de (3), représentable sur le schéma 4 par ABC ou ABD, apporte la preuve de relations bijectives D⇔B ou C⇔B.

(3) Et j’ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron . . . (Nerval) [ = 1° « j'ai effectué deux descentes aux Enfers » (C ou D antérieurs à B) et/ou 2° « je suis doublement victorieux de la mort » (B postérieur à C ou D)].

Plus souvent, le discours, rompant l'équilibre, charge un des plateaux D/C ou B de la balance. On aura, selon que l'on procède à l'aller de B vers D/C ou au retour de D/C vers B, une saisie (1) par l'auxilié, (2) par l'auxiliaire.Footnote 11

(1) La saisie par l'auxilié accompagne sauf indication contraire l'ordre syntagmatique auxiliaire + auxilié. C'est dans ce cas, et dans ce cas seulement, que le présent composé entre en compétition avec le passé 1 et le passé 2.

(2) La saisie par l'auxiliaire naît des environnements (a), (b), (c), (d), (e) neutralisant l'ordre syntagmatique.

(a) Les verbes à auxiliaire être (une petite trentaine: arriver, décéder, mourir, naître et renaître, partir et repartir avec son synonyme retourner, rester, tomber et retomber, etc., plus une autre trentaine de verbes composés en alternance avec être et avoir: aboutir, alunir, amerrir, atterrir, choir, convenir et disconvenir, courir et accourir, crever = « mourir », croître et décroître, débarquer, etc.) non assortis d'un complément à sens de passé: Pierre est arrivé = « est là » (vs Pierre est arrivé hier, l'adverbe hier relançant le mouvement de B vers D/C) ou Marie s'en est allée = « est partie, n'est plus là », etc. Font exception: aller, passer ≠ « trépasser » ou « devenir » (Pierre est allé et venu = « a fait des allers et retours », Pierre est passé = « est venu en votre absence », etc.) et venir, intervenir à sujet animé (comparer Marie est venue = « a été ici mais en est repartie » et Le temps est venu = « c'est le moment »).

(b) L'amarrage de la forme verbale au point B (exemple 4).

(4) Cécile a visité, maintenant, toutes les nations de la terre (Duhamel) [= « est rentrée d'un tour du monde ».

(c) La mise en simultanéité d'un présent sous-phrastique ou matriciel (exemples 5 et 6):

(5) Il me semble que j’ai dîné quand je le vois (Molière) [= « sa vue me coupe l'appétit »].

(6) Dès qu'il a bu un verre de trop, il est bon à tuer (Romains) [= « quand il est ivre »].

(d) L'ouverture d'une phase qui annihile carrément le verbe simple (exemple 7):

(7) Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine (Chénier) [= « elle n'est plus », ≠ « elle a brûlé la chandelle par les deux bouts »].

(e) Le profilage d'une séquelle consistante du procès: Marie a couru = « est hors d'haleine », Pierre a chassé = « admirez le tableau de chasse ». . . (avec l'atout d'une atteinte répétée: Chaque midi, Pierre a englouti son repas en cinq minutes = « fait prestement table nette »).

6 LE PRÉSENT SURCOMPOSÉ EN DISCOURS

Le présent surcomposé va provoquer, lui, deux saisies intérieures en plus des deux saisies extérieures (reprendre le schéma 4): (1) par l'auxilié, accentuant le pôle D de la relation D⇔C⇔B; (2) par l'auxiliaire de composition, accentuant dans la relation D⇔C⇔B le pôle C de la relation D⇔C; (3) par l'auxiliaire de composition encore, mais accentuant dans la relation D⇔C⇔B le pôle C de la relation C⇔B; (4) par l'auxiliaire de surcomposition, accentuant le pôle B de la relation D⇔C⇔B. Ces quatre avatars ont connu et connaissent des fortunes divergentes.

6.1 Saisie par l'auxilié

Le tour n'était pas rare dans l'ancienne langue. Cornu (Reference Cornu1953: 17) en produit une illustration des plus révélatrices (exemple 8):

(8) Tirer me fault, sur toute rien,

Devers sa mère Bersabée,

Luy prier que, sans demourée,

Devers Salomon se transporte,

Et tant luy prie que donnée

Me soit Abisac pour consorte:

El a eu mon père épousé,

Royne est et si a des amis. . . (Mistère du Viel Testament) [traduction: « Il faut absolument que Bethsabée convainque Salomon de me donner Abisag: veuve de mon père, elle est reine et a des amis. . . »].

Un présent composé a épousé se comprendrait « elle est femme de mon père » (ce qui change du tout au tout l'ambition d'Adoniah, fils du roi David). Le souci de prévenir l'acception résultante du présent composé — souci dont l'ancienneté du procès, son accomplissement total, son caractère irrévocable ou exceptionnel, etc. (cf. Carruthers, Reference Carruthers1994) ne constituent jamais que des épiphénomènes: voir (9) et (10) ci-après — caractérise aussi, à date moderne, l'usage propre aux zones méridionale et franco-provençale. Par exemple (des phrases de diverses provenances, légèrement raccourcies mais authentiques): Il a eu mangé des rutabagas = « il a connu la misère » (vs Il a mangé des rutabagas = « il est rassasié »). J'ai eu chassé en montagne = « il m'est arrivé de chasser » (vs J'ai chassé en montagne = « je reviens de la chasse »). Il a eu neigé à 1600 mètres = « la neige a fondu » (vs Il a neigé. . . = « les pistes sont skiables »). Rodriguez Mardiga a eu été nommé évêque par Paul VI (= « R.M. a dû attendre longtemps son chapeau de cardinal »).Footnote 12 La substitution évoquée au chapitre 3 de l'auxiliaire de composition avoir à être: avoir été sorti → être eu sorti, etc. empêche que l'attention s'arrête sur un stade intermédiaire (comparer chapitre 5, rubrique 2, a): Ma femme est eu venue avec les typos = « ma femme n'hésitait pas en ces temps révolus à participer aux sorties des travailleurs ». Ajoutons deux déclarations recueillies à quarante ans de distance de la bouche, la première d'un vieux jardinier provençal (18 août 1968), la seconde d'une jeune aide-bergère originaire du Gard (1er août 2006).

(9) Avec le mistral, on a eu vu des demi-récoltes perdues [comprendre: « une histoire du temps jadis », d'où « on ne voit pas cela tous les ans »].

(10) Les maisons en bois ont eu causé beaucoup d'incendies [comprendre: « finis les incendies depuis la construction des maisons en pierre »].

Le monologue paysan de Fernand Raynaud Ç’a eu payé (élidant le a de ça) = « ça payait mais ça ne paie plus, bonjour les vaches maigres » a été erronément intitulé Ça eût payé = « ça aurait payé » sur la pochette du disque 45 tours, puis transcrit dans les catalogues Ça eut payé, qui ne veut rien dire et n'a d'autre utilité que de signifier parodiquement une bizarrerie vis-à-vis du français normé. Des régionalismes donc? Oui, dans une perspective étroitement synchronique et de surcroît centralisatrice ou parisienne. Diachroniquement, il vaudrait mieux parler de conservatisme et linguistiquement de structuration adaptée. Benveniste postulait en j'ai eu fait « le nouveau parfait d'un j'ai fait devenu aoriste » (Reference Benveniste1966: 249). C'est exactement le contraire: l'« aoriste » d'un « parfait », un palliatif à la survie — au delà des environnements répertoriés au paragraphe 2 du chapitre 5 ou, si l'on veut, en assouplissant le point 2, e (pas nécessairement Pierre a chassé = « voilà son butin », aussi « il est rentré bredouille de la chasse ») — de j'ai fait = « le travail est terminé » partout où je fis a retardé l'expansion du présent composé aoristique. Le spécimen du « pays wallon » rapporté par Damourette et Pichon (V, 301): « Moi, j'en ai eu joui, là, d'être seul à la maison » pourrait alors être endossé à un substrat dialectal notoirement archaïsant.

6.2 Saisie par l'auxiliaire de composition dans la visée de l'auxilié

La configuration traverse discrètement toutes les époques du français (l'exemple 11 remonte au XVe siècle, les exemples 12 et 13 sont modernes) et tous les registres (exemples 11 et 12 parlés, exemple 13 écrit).

(11) Très doulx Dieu, j'ai eu bien tost fait,

Si comme m'aviez commandé,

Au povre ladre où j'ay esté,

Qui est trespassé de ce monde (Ancien théâtre françois, cité par Wilmet, Reference Wilmet1970: 392) [traduction: « . . .j'ai eu bientôt réglé le compte du pauvre lépreux »].

(12) À une heure du matin, nous avons eu fini (cité par Damourette et Pichon, V, 298).

(13) En un clin d'o eil, [Leclerc] a eu jugé de la situation (Esme) [ = « son siège a été vite fait »].

Le trait permanent est qu'un adverbial (tôt, en un clin d'o eil. . .) ou un localisateur temporel (à une heure du matin. . .) marquent l'accession — ordinairement rapide, mais pas forcément — du procès à la première phase extensive: Pierre a eu vite mangé = « le repas a été promptement expédié » ou À trois heures, Pierre a eu enfin mangé = « il a fallu aux convives s'armer de patience ». Nous joindrons aux précédents le propos que Marcel Proust, excellent observateur s'il en est (cf. Wilmet, Reference Wilmet1972), attribue à la servante Françoise (exemple 14).Footnote 13

(14) Comme M. le Curé nous l'a eu fait ressortir bien des fois, s'il y a une femme qui peut compter d'aller près du bon Dieu, sûr et certain que c'est elle (apud Damourette et Pichon, V, 298).

Le présent surcomposé a eu fait soulignerait de pair avec la locution bien des fois l'empressement du prêtre à rabâcher les vertus d'une paroissienne exemplaire. Notre légère réticence tient à la difficulté d'avoir un « passé antérieur », acceptable dans les exemples 11, 12, 13 (rapprocher les vers fameux du Renard et la Cigogne de La Fontaine: « La Cigogne au long bec n'en put attraper miette; / Et le drôle eut lapé le tout en un moment »), exclu des emplois de 6.1 (qui s'accommodent en revanche de l'« imparfait » ou du « plus-que-parfait »), mais une hypothèque peut-être due, ici, à un cumul de circonstances défavorables: 1° le ton de la conversation nuisant au passé 1 (simple ou composé), 2° le complément itératif conduisant le procès au voisinage de l'actualité et disqualifiant ipso facto l'aspect global.

6.3 Saisie par l'auxiliaire de composition dans la visée de l'auxiliaire de surcomposition

Le présent surcomposé canonique investit les sous-phrases qu'enchâsse un présent composé matriciel: Quand Pierre a eu mangé, Marie a pris la parole, etc. = « Marie a attendu pour parler que Pierre se soit restauré ». La « chronologie en profondeur » (Guillaume, Reference Guillaume1929: 23), bissant l'antériorité du procès dépendant, importe moins que la coïncidence déclarée de la phase extensive eu mangé de manger et de l'auxilié pris. Nos extraits 1 et 2 supra tiraient un bénéfice plaisant de cette syntaxe (on se garde d'interrompre Alceste, le glouton de la classe du Petit Nicolas, tant qu'il n'a pas avalé les ultimes miettes de sa collation et lui-même ne perd pas une bouchée en bavardages ou, à la lettre, ne « parle pas la bouche pleine »). Les attestations sont innombrables, sous des plumes parfois solennelles ou sévères (exemples 15, 16, 17).

(15) Sitôt que j’ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, j'ai remarqué jusqu'où elles pouvaient conduire (Descartes).

(16) Ils sont tombés en cet état trente-huit ans après qu'ils ont eu crucifié Jésus-Christ (Bossuet, cité par Damourette et Pichon, V, 293).

(17) Quand l'abrègement de ces voyelles a eu déterminé l'amuïssement, la voyelle inaccentuée de la syllabe précédente, se trouvant en syllabe finale, a subi à son tour les mêmes mutilations (Meillet, cité ibid., V, 295).

L'emploi était voué à progresser constamment, car il profite de l'essor régulier du présent composé à valeur d'antérieur de présent (cf. le paragraphe 1 du chapitre 5). Le pronostic ne se vérifie qu'en français oral ou reflétant l'oral. À l'écrit, beaucoup d'auteurs contemporains — sensibles à une prétendue lourdeur (l'enfilade de deux ou — au passif — trois participes: eu mangé, eu été mangé. . .?), influencés presque à leur insu par l'ostracisme scolaire et craignant une « faute de français » (cf. Ayres-Bennett et Carruthers, Reference Carruthers1992), rendus d'aventure méfiants envers le pittoresque vaguement rural des provincialismes — préfèrent l'échappatoire du « passé antérieur » (exemple 18) ou, à compter du XXe siècle, malgré la condamnation puriste, le subjonctif derrière après que (exemple 19 vs 16: cf. Kronning, Reference Kronning and Jonasson1999):

(18) Quand il eut vendu ses camarades

On l'a laissé aller

Portant sa pauvre honte

Son pauvre corps blessé. . . (Vian).

(19) Un mois après qu'on m’ait enlevé le plâtre, les douleurs ont repris. . . (Bauchau) [abri occasionnel contre les censeurs: l'indicatif avait enlevé].

6.4 Saisie par l'auxiliaire de surcomposition

Cette dernière ressource exige une forte accentuation finale de la relation D⇔C⇔B. Ainsi, dans le contexte 6.3, Quand Pierre a eu mangé, Marie est partie depuis longtemps se paraphrasera « levant le nez de son assiette, Pierre s'aperçoit que Marie n'est plus là » (la phase bisextensive de manger et l'auxiliaire est de est parti coïncident en B sur le schéma 4), toutefois en butte à Quand Pierre a eu mangé, Marie était partie depuis longtemps (croisement en C de la phase extensive eu mangé avec l'auxiliaire était du passé 2 composé était partie, un contact ultérieur semelfactif nécessitant le rarissime passé 1 surcomposé: Quand Pierre eut eu mangé, Marie était partie depuis longtemps). Pas ou plus de dilemme si la phrase matrice renferme un présent simple (exemple 20):

(20) . . . lorsque la retraite annuelle est prêchée aux étudiants canadiens dans leur église, ils accourent nombreux pour le commencement de chaque instruction, mais sitôt que l'orateur a eu fini d'annoncer son sujet, beaucoup se détachent de partout, du haut même ou du milieu de la chapelle, et tout bonnement s'en vont (apud Foulet, Reference Foulet1925: 226–227) [a eu fini arrache à la conjonction sitôt que un délai que supprimerait a fini].

Dans le contexte 6.2, Pierre a vite eu mangé trouve une interprétation (que facilite l'adverbe vite séparant l'auxiliaire de l'auxilié composé).Footnote 14 « l'effet soporifique de la digestion n'a pas tardé ». Dans le contexte 6.1, de façon sans doute plus ludique que spontanée (et nonobstant une collision sémantique prévisible), on ferait suivre le procès manger d'une phase extensive numéro 1 avoir mangé de satiété puis d'une phase extensive numéro 2 avoir eu mangé d'appétit retrouvé; finalement, Pierre a eu mangé = « voilà belle lurette que Pierre a mangé le dernier morceau et il remettrait bien le couvert » (vs Pierre a eu mangé des rutabagas = « Pierre a connu la misère et l'expérience lui suffit »).

7 CONCLUSION

Trois acquis nous semblent plaidables.

(1) La terminologie ne mérite pas le dédain ou au bas mot l'inattention des théoriciens de la grammaire. Reprenez le cas du participe. Aussi longtemps que le « participe passé » se doit d'être une forme composée (par exemple ayant marché) et que le métalangage usuel n'offre pas le vocable permettant de nommer la « forme courte » marché — sauf, cela se rencontre (cf. Grevisse et Goosse, Reference Grevisse and Goosse2007: 1038 et passim), mais fuite en avant et remède pire que le mal, à taxer ayant marché de « participe passé composé » —, le composé eu marché ne saurait sortir des limbes de la conjugaison et la création des formes surcomposées manque à la fois de moteur et de frein.

(2) En snobant les emplois absents des contrées septentrionales, on perpétue une attitude jacobine. Le pur constat du « où? » ne résout pas non plus le « pourquoi? ». Seule explication intellectuellement satisfaisante: une réaction (involontaire ou délibérée, voire militante, c'est une autre recherche) à la meilleure tenue, dans les territoires concernés, du passé 1 face au présent composé.Footnote 15 De l'ancien français au français moderne, les mêmes causes induisent les mêmes effets.

(3) Aux deux ou trois types de présents surcomposés invoqués dans la doxa, il a d'abord été proposé un ressort commun, jouant de trois articulations successives: 1° accentuation de l'auxilié (l'ancien type 3 dit « régional »), 2° accentuation de l'auxiliaire de composition dans la visée de l'auxilié (l'ancien type 2 flottant), 3° accentuation de l'auxiliaire de composition dans la visée de l'auxiliaire de surcomposition (l'ancien type 1 dit « général »). Résultat d'emblée positif, le 2° ne s'inféode ni au 1° ni au 3°. Nous avons défendu ensuite la reconnaissance d'une quatrième application, accentuant l'auxiliaire de surcomposition en chacun des contextes 6.1, 6.2, 6.3 recensés. La vérité oblige à dire que les manifestations sûres de ce 4° ne foisonnent pas, mais, pour peu qu'on autorise un linguiste à plagier mutatis mutandis les découvreurs nobélisés de l'ADN, Crick et Watson, quand ils s'extasiaient et se congratulaient devant l'image encore chimérique et largement conjecturale de la double hélice, « it would be a pity should such a beautiful structure not exist ».