1 INTRODUCTION

Envisager l'approche contrastive des formules qui caractérisent l'entrée en contact dans une pratique discursive particulière, le courrier électronique à caractère personnel en français et en japonais, invite spontanément à poser l'existence de pratiques éloignées tant l'écart entre les communautés de discours à l'étude est important. Néanmoins, si l'on ramène la comparaison à un degré de généralité moins élevé, c'est-à-dire en rapprochant les corpus français et japonais sur la base de paramètres sociaux comme l'âge des correspondants ou la nature de leur relation – proche vs éloignée, symétrique vs. asymétrique, etc. – n'y-a-t-il pas recouvrement possible entre les procédures?

Ainsi, en partant de l'hypothèse que les pratiques discursives mises en œuvre dépendent davantage de différences d'ordre générationnel, socio-relationnel ou encore professionnel que de différences culturelles, on se propose de mettre au jour certaines tendances privilégiées par les correspondants lors de la séquence d'ouverture de leurs messages, le but étant de dégager des points de rencontre et des variations aux niveaux intraculturel et interculturel. Parallèlement, l'affirmation selon laquelle le cyberespace est un monde sans contrainte sociale (cf. Rimmer et Morris-Suzuki, Reference Rimmer and Morris-Suzuki1999) devrait être nuancée, les messages analysés étant de nature personnelle et non anonyme comme dans les forums de discussion, les chats, etc., où les contraintes ne sont pas moins fortes, mais s'exercent différemment.

Ceci étant, placer la dimension relationnelle et générationnelle au cœur de l'étude ne peut nous dispenser d'une analyse des manifestations culturelles inhérentes à certaines des tournures adoptées, les messages étant marqués du sceau de la culture des scripteurs.

C'est donc à la lumière de corpus en français et en japonais, constitués de plusieurs centaines de messages, que l'on abordera ces questions en retenant comme tertium comparationis deux entrées: l'une pragmatique et l'autre générique. L'entrée pragmatique concerne les actes rituels d'ouverture comme saluer, interpeller, etc. permettant la prise de contact. L'entrée générique est relative au genre ‘courrier électronique à caractère personnel’.

2 ARRIÈRE-PLAN THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE

2.1 Les travaux sur le courrier électronique

Lorsqu'on effectue un tour d'horizon des travaux relatifs à la communication médiatisée par ordinateur (Computer-Mediated Communication – CMC), champ dans lequel s'inscrit cette étude, on constate un foisonnement de recherches sur les forums de discussion (Mondada, Reference Mondada1999; McElhearn, Reference McElhearn2000; Kanayama, Reference Kanayama2003; Marcoccia, Reference Marcoccia2003; Atifi, Reference Atifi2003; von Münchow et Rakotonoelina, Reference Münchow and Rakotonoelina2006), les chats (Pierozak, Reference Pierozak2000; Panyametheekul et Herring, Reference Panyametheekul and Herring2003), etc. et aussi, en japonais, sur les blogs (cf. Higashi, Reference Higashi, Brotons and Galan2007) et les courriels personnels via les téléphones portables ou les ordinateurs (Tanaka, Reference Tanaka, Hida and Sato2001, Nihongogaku, 2000 et 2001).

Les comportements communicatifs des internautes peuvent également être abordés sous l'angle contrastif (Sugimoto et Levin, Reference Sugimoto, Levin, Hawisher and Self2000; Katsuno et Yano, Reference Katsuno and Yano2002 sur l'anglo-américain et le japonais; Atifi et Marcoccia, Reference Atifi and Marcoccia2006 sur le français et l'arabe marocain; etc.), mais là encore, ce sont essentiellement les messages publics qui sont privilégiés. En conséquence, à ce jour et à notre connaissance, peu d'études comparatives ont été menées sur les échanges électroniques à caractère personnel et aucun travail n'a été effectué sur la paire français/japonais. Un élément d'explication se trouve peut-être dans la difficulté que pose le recueil des données (Claudel et Felten, Reference Claudel and Felten2006: 25), le chercheur étant souvent confronté à des réticences de la part des personnes sollicitées pour transmettre leurs messages personnels, qu'ils aient été rédigés ou reçus par celles-ci. Dans ce contexte, le regard porté sur ce type de corpus est d'autant plus intéressant que celui-ci a été peu abordé.

2.2 Le statut des genres de référence

De la même façon que, comme le soulignent Sugimoto et Levin (Reference Sugimoto, Levin, Hawisher and Self2000: 133), les nouvelles technologies ont été adaptées plutôt qu'adoptées telles quelles, les internautes ont adapté leurs écrits à partir de pratiques déjà éprouvées ailleurs. C'est ce que montrent notamment les études de Marcoccia et Labbe (Reference Labbe and Marcoccia2005) qui font un parallèle entre le courrier électronique, le billet et la lettre, et celles de Sugimoto et Levin (Reference Sugimoto, Levin, Hawisher and Self2000: 139) qui se réfèrent elles aussi – mais brièvement – au genre épistolaire pour aborder les messages échangés dans des groupes de discussion en anglo-américain et en japonais.

Prendre pour point d'appui la lettre comme genre pré-existant peut donc constituer un moyen de mesurer les liens de parenté entre les pratiques épistolaire et numérique et, dans le même temps, le degré d'adaptation à de nouvelles formes d'écriture. À moins que l'on ne s'écarte du modèle de la lettre pour se rapprocher de l'interaction téléphonique ou du face à face. Car, l'unité d'analyse retenue étant l'acte rituel d'ouverture, cet acte peut se rencontrer dans toutes sortes de contextes. Ceci étant, compte tenu de la nature du médium, des paramètres techniques (réponses différées, présentation mobile et falsifiable etc.), contextuels (smiley, etc.) et graphiques (phénomènes de contraction, ‘graphies à connotation oralisante’ (Anis, Reference Anis2000: 60), etc.), le courrier électronique se rapporte autant à l'oral qu'à l'écrit, comme le note Luzzati (Reference Luzzati1991). Pour d'autres auteurs, il n'appartient ni à l'oral, ni à l'écrit (cf. Anis, Reference Anis1998: 122; Crystal, Reference Crystal2001: 17–23 ou Muniandy, Reference Muniandy2002). Et tous d'évoquer l'hybridation du discours électronique. Ainsi, Crystal propose le vocable ‘Netspeak’ pour désigner cette nouvelle forme de discours, une sorte d'hyperonyme apte à regrouper des expressions comme ‘Netlish’, ‘Weblish’, ‘Internet language’, ‘cyberspeak’, ‘electronic discourse’, ‘electronic language’, ‘interactive written discourse’, ‘computer-mediated communication’(CMC), and other more cumbersome locutions.’ (Reference Crystal2001: 17)

Mais quelle que soit la façon de définir la pratique mise en œuvre, l'évocation de genres pré-existants comme la lettre constitue un point de repère pertinent dans l'étude de l'entrée en contact dans les méls, dès lors que, par référence à Bakhtine qui distingue les genres de discours premier des genres second (Reference Bakhtine1984: 267), on pose l'existence d'un certain degré de porosité entre les démarches empruntées. Cette passerelle dressée entre les deux genres se situe au-delà de différences intergénérationnelles possibles à l'égard du format lettre.

2.2.1 Les formules épistolaires: des tournures impersonnelles en japonais

Très normée dans la correspondance épistolaire, l'entrée en contact en japonais se compose généralement d'une formule d'appel spécifique et/ou d'un acte de parole servant de préambule (vœu saisonnierFootnote 1, excuse, remerciement, etc.). Mais quel que soit le moyen retenu, les procédures sont plutôt impersonnelles: il s'agit généralement d'expressions figées qui, dans l'appel, excluent l'emploi du prénom ou du patronyme du destinataire. C'est ainsi qu'on peut recourir à la formule standard (et figée) haikei (le caractère ‘hai’ signifiant prier, vénérer et ‘kei’ enseigner, dire). On peut également faire appel à zenryaku (‘zen’ se traduisant avant et ‘ryaku’ omission) pour signifier sa volonté d'éviter les préambules, procédure qui est cependant exclue vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique. Une autre possibilité consiste à utiliser une formule respectueuse, haifuku, dont l'équivalent pourrait être: ’en réponse à votre honorable lettre’ (cf. Sugiura, Reference Sugiura1979: 229–230 cité par Jenkins et Hinds, Reference Jenkins and Hinds1987: 337).

Néanmoins, à un niveau interpersonnel plus intime, le scripteur peut user du prénom et/ou du nom accompagné/s d'un suffixe de détermination relationnelle tel que san ou sama (cf. Claudel (Reference Claudel2009) et infra ‘Le choix des cybercorrespondants’) et de la particule de destination he qui, à l'instar de la tournure formelle ‘à l'attention de’, est d'usage dans la correspondance épistolaire. À moins que le rapport interlocutif ne soit de nature professionnelle. En ce cas, le titre – sensei (professeur), buchô (directeur), etc. – suivi éventuellement du suffixe san – précède le patronyme du destinataire (cf. Tegami, hagaki, mêru no kakikata, 2003: 13).

2.2.2 L'appellation dans les lettres en français

Parmi les étapes de la lettre, la première, le salutatio (salut) de l'époque médiévale ou la phase de prise de contact ou exorde de l'époque classique (Haroche-Bouzinac, Reference Haroche-Bouzinac1995: 19; Adam, Reference Adam and Siess1998: 41) constitue l'étape d'ouverture incontournable aujourd'hui encore. Cette forme d'entrée en matière correspond à l'appellation ou à la formulation d'adresse (Kerbrat-Orecchioni, Reference Kerbrat-Orecchioni and Siess1998: 19–20). À cet égard, les préconisations des guides de rédaction épistolaire ne rejoignent pas nécessairement les pratiques effectives des scripteurs, pour autant elles ne s'en écartent pas complètement. En ce sens, les indications fournies constituent des éléments d'explication représentatifs de certaines manières de dire caractéristiques du genre considéré, comme le montre ce qui suit.

L'appellation obéit à certaines règles conformément au statut du destinataire. Les guides stipulent qu'‘[à] une personnalité, on indique le titre: Monsieur le Ministre [. . .] À une personne inconnue, on indiquera Monsieur, Madame [. . .] ce qui deviendra peut-être Cher Monsieur, Cher Monsieur et ami [. . .]’ (Jouette et Colignon, Reference Jouette and Colignon2002: 22). La formule choisie dépend aussi de la nature de la relation: ‘[. . .] dans la correspondance privée tout est permis, selon le degré d'intimité: Cher Jacques, Mon cher Jacques, Jacquou [. . .]’ (Jouette et Colignon, Reference Jouette and Colignon2002: 22). Et de poursuivre: ‘On ne met jamais, après Monsieur ou Madame, le nom de la personne à laquelle on s'adresse. Il est déplacé d'écrire: Chère Madame Pelletier. De même qu'on n'écrit jamais: Mon cher Monsieur, Ma chère Madame.’ (Jouette et Colignon, Reference Jouette and Colignon2002: 22). Mais qu'en est-il dans les messages électroniques? De telles procédures perdurent-elles? Si la réponse est positive, dans quels contextes apparaissent-elles? Si non, par quelles procédures sont-elles remplacées? C'est à ces questions que l'on se propose de répondre dans les lignes qui suivent.

2.3 Le corpus et son mode de transcription

Le corpus d'étude a été recueilli auprès de natifs de notre connaissance. Il se compose de 303 courriels: 156 messages en français et 147 messages en japonais, rédigés par 72 scripteurs différents pour le corpus français et par 69 scripteurs pour le japonais.

Comme plusieurs niveaux de comparaison sont indispensables à la vérification de nos hypothèses de départ, outre la langue, on a pris en compte la classe d'âge des rédacteurs, la nature de leur relation et le sexe (cf. tableaux 1.1 et 1.2). La classe sociale n'ayant pas systématiquement été demandée, elle n'a pas été retenue comme critère distinctif.Footnote 2

Tableau 1.1. Corpus français – répartition du nombre de messages selon la relation, le sexe et l'âge

Tableau 1.2. Corpus japonais – répartition du nombre de messages selon la relation, le sexe et l'âge

On a donc effectué une partition des messages en trois groupes selon la tranche d'âge des scripteurs – 16–25 ans, 26–50 ans, plus de 50 ans –, en vue de dégager d'éventuels points de rupture entre les pratiques des plus jeunes favorables à des manières de dire hybrides (cf. supra) et celles de leurs aînés tournés vers l'imitation de schémas normés comme la lettre.

Dans le cadre de cet article cependant, seuls les deux premiers groupes sont évoqués, les messages des plus âgés étant trop peu nombreux pour conduire à des conclusions pertinentes. Quant à la nature des échanges, elle est entre amis, de camaraderie, professionnelle, familiale ou pédagogique.Footnote 3 Tout comme les mots ami et camarade, les termes japonais yûjin et tomodachi véhiculent des degrés d'intimité différents, le premier vocable référant à un niveau de relation plus étroit que le second. La distinction opérée entre ami et camarade l'a donc été sur la base d'informations fournies par nos pourvoyeurs de messages. La nature du lien entretenu entre les cybercorrespondants concernés (intimité très grande vs lien de proximité relatif) a par conséquent déterminé le placement dans une catégorie plutôt que dans une autre.

Par ailleurs, bien que sa portée ne soit pas sans incidence, le critère de sexe n'a été pris en compte que marginalement dans cette étude. Le déséquilibre numérique du corpus (77 messages d'hommes sur 303 au total), mais surtout l'écart quantitatif existant entre les catégories relationnelles dégagées explique ce parti pris. Les mêmes raisons nous ont conduite à ne considérer que sporadiquement les niveaux relationnels familial et pédagogique.

Pour permettre la visibilité de phénomènes propres au japonais, les trois écritures de cette langue (hiragana, katakana et kanji) ont été transcrites selon les conventions suivantes: les majuscules pour les caractères d'origine chinoise ou kanji, les minuscules pour le syllabaire hiragana et les minuscules en gras pour le syllabaire katakana (pour plus de précisions, cf. Claudel et Felten, Reference Claudel and Felten2006: 32–35). Cette distinction est liée à la nécessité d'informer sur les choix opérés par les scripteurs pour mettre en scène leur mode d'adresse. La préférence accordée à un système d'écriture plutôt qu'à un autre n'est pas anodine. Comme on va l'observer dans les analyses, elle témoigne de différences socio-relationnelles ou inter-générationnelles.

3 LA FORMULE D'APPEL COMME ACTE RITUEL D'OUVERTURE

Dans les courriels à caractère personnel en français et en japonais, l'acte rituel d'ouverture des échanges (cf. Claudel, Reference Claudel2008) est majoritairement une formule d'appel dans laquelle sont convoquées toutes sortes de termes d'adresse (cf. Kerbrat-Orecchioni, Reference Kerbrat-Orecchioni1992: 45–55) ou de salutation.Footnote 4

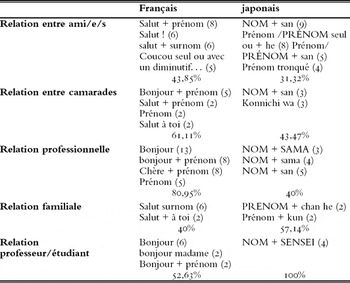

Les pourcentages fournis dans le tableau 2 rendent compte du taux de présence de ces formules dans le corpus – certains messages s'abstenant de toute forme d'ouverture; parallèlement, ils mettent en évidence leur répartition en fonction de la nature de la relation entretenue par les cybercorrespondants.

Nombre et pourcentage de formules d'appel présentes dans le corpus selon le type de relation interpersonnelle

3.1 Approche quantitative

L'observation du corpus français montre que sur 156 courriels, 119 messages comportent une formule d'appel ou de salutation. Les tournures choisies sont relativement variées; on en dénombre vingt-six différentes. Ce sont en grande majorité des formules de salutation ou d'interpellation du type: Bonjour; Chère + Prénom; Coucou; Monsieur; Prénom; Salut + appellatif (seniorita); Salut + prénom; salut + surnom; Salut!; etc.

En japonais, sur 147 courriels 106 comportent une formule d'appel. On y relève trente et une tournures différentes. À ce stade de l'analyse, les préférences accordées à tel ou tel système d'écriture n'ont pas été considérées. Ainsi, les formules rédigées en kana (c'est-à-dire en hiragana ou en katakana), en caractères romain (romaji) ou en kanji ont été comptabilisées sans qu'aucune distinction n'ait été effectuée entre elles, dès lors qu'elles signifiaient la même chose. Le tableau 3, qui présente les formules privilégiées en français et en japonais et le pourcentage que celles-ci représentent au regard de la totalité des tournures rencontrées dans chacun des corpus, précise néanmoins ces distinctions graphiques.

Tableau 3. Formules d'appel privilégiées en français et en japonais.

Les pourcentages renvoient au taux de présence des formules mentionnées par rapport à l'ensemble des formules présentes dans les corpus selon le niveau de relation. Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre d'occurrences de ces formules dans les corpus selon le niveau de relation.

3.2 Analyse des formes

Les formules d'appel présentes dans les courriels des deux corpus appartiennent à des catégories variées. On a ainsi relevé:

- les salutations: salut; Bonjour; Ossu (bonjour dans le milieu des arts martiaux); Oisu (bonjour à l'oral); Ohayô (bonjour le matin); Konnichiwa (bonjour); Konbanwa (bonsoir);

- les appellatifs au sens restreint: anthroponymes et syntagmes de type madame, san, etc. (cf. ibid.: 21–22): Bertrand; Madame; Mariko; Honda sama;

- les capteurs d'attention: coucou Footnote 5; Ooo. Miho; Yahho— Noriko!;

- l'adjectif cher/dear ou la particule he accompagné d'un prénom: Cher Paul; Dear Akiko; Yuki he, à l'instar des tournures propres à la lettre.

Le choix entre telle ou telle catégorie obéit à des pratiques françaises et japonaises spécifiques qui varient selon le niveau relationnel et l'âge des correspondants.

Et si les chiffres témoignent de l'importance quantitative de formules en français (cf. supra 3.1.), une analyse détaillée montre que, en japonais, l'éventail des procédures est plus large. Cependant, ramenées à leur niveau de fréquence d'utilisation, certaines formules japonaises relèvent de phénomènes isolés. Il en va ainsi dans la relation entre amis où les sept formules de salutation ou capteurs d'attention utilisés sont tous différents.

3.2.1 En français: Bonjour + prénom

Lorsqu'on se penche sur les formules privilégiées en français dans les trois modes relationnels suivants: entre amis, entre camarades et entre collègues de travail, on constate l'existence de passerelles entre l'une et l'autre de ces relations, la tournure de salutation Bonjour + prénom étant d'usage dans tous les groupes (cf. tableau 4). Mais, en dehors de cette configuration, il existe une certaine étanchéité dans les formes employées entre amis et entre collègues de travail, les premiers recourant à des tournures absentes du corpus des seconds.

Tableau 4. Formules d'appel majoritaires dans le corpus français.

Les pourcentages traduisent le taux de présence de l'ensemble des formules mentionnées dans le tableau selon le niveau de relation et les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre d'occurrences relevé.

Seule la relation entre camarades, que l'on qualifiera d'intermédiaire compte tenu de la position d'entre deux qu'elle occupe au sein de la triade sus nommée, comporte des formules rencontrées aussi bien dans le corpus amical (Salut + prénom) que dans le corpus professionnel (Bonjour + prénom ou Prénom seul) comme en témoignent les données du tableau 4. Cette pratique repose sur une certaine logique: ne s'accorde-t-elle pas en effet à la gradation relationnelle que présuppose le statut de camarade qui, au gré de l'évolution des relations, peut impliquer des rapports plus ou moins distants?

Lorsqu'on affine l'approche pour considérer le nombre d'occurrences (cf. tableau 4), on s'aperçoit que les formules d'appel utilisées dans le cadre de relations de camaraderie sont quantitativement plus proches de celles employées dans la relation professionnelle (prénom) que dans la relation entre amis (salut + prénom).

Le paramètre générationnel est un facteur qui traduit la différenciation d'emploi de la tournure Bonjour + prénom entre amis. Très répandue chez les plus de 25 ans, cette configuration est absente des courriels provenant de scripteurs d'une vingtaine d'années. Pour s'adresser à leurs amis, ces derniers utilisent plutôt des formules de salutation plus relâchées comme Salut + prénom ou coucou seul ou accompagné d'un diminutif par exemple.

Dans les courriels professionnels, on remarque que cette même génération des moins de 25 ans privilégie le bonjour seul, alors que le prénom y est adjoint lorsque les écrits émanent des plus de 25 ans. L'adjectif cher/chère + prénom est également une formule largement répandue dans les messages des plus de 25 ans. Le degré de formalité qu'implique le courriel professionnel explique sans doute le recours à cette tournure héritée de la correspondance épistolaire. Dans le corpus français, on ne l'a d'ailleurs rencontrée que dans ce contexte, comme le montre le récapitulatif présenté dans le tableau 4.

3.2.2 Les procédures privilégiées en japonais

Dans cette section, après avoir introduit les formules d'appel privilégiées en japonais, on présente les choix d'écriture opérés par les cybercorrespondants.

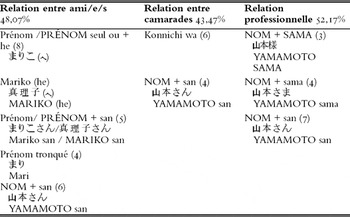

3.2.2.1 Le choix des cybercorrespondants

Hormis la configuration prénom + he, les courriels ne renferment aucune des tournures signalées comme étant spécifiques de la correspondance épistolaire japonaise (cf. supra). Le tableau 5 indique que dans leurs messages, les scripteurs usent massivement du nom personnel ou de naissance, d'hypocorismes (Poli, Nao, Kiki. . .) ou encore, de formules de salutation répandues en face à face comme konnichiwa (bonjour) ou konbanwa (bonsoir). Cette dernière procédure, majoritairement présente dans le cadre de relations de camaraderie, est-elle un calque de l'interaction orale ou provient-elle d'une influence des pratiques anglo-saxonnes? Aucun élément ne permet de fournir une réponse définitive à ce stade de l'étude. Cependant, si l'impact anglo-saxon était retenu, on pourrait y voir un phénomène pragmalinguistique, soit la reproduction d'une démarche issue d'une langue autre, en l'occurrence l'anglais (cf. Leech, Reference Leech1983; Thomas, Reference Thomas1984; cités par Kerbrat-Orecchioni, Reference Kerbrat-Orecchioni2005: 294). Car, dans les guides dévolus à la rédaction électronique en japonais, il n'est aucunement fait mention d'une telle configuration en guise de préambule à un message (cf. Tegami, hagaki. . . 2003, op. cit.; Yana et al., Reference Yana, Ôki and Komatsu2007). Qu'elles renvoient à des configurations en japonais ou, de façon plus sporadique, en anglais (cf. Tegami, hagaki. . . 2003: 33–36), les formes préconisées dans ces guides sont à l'écart des pratiques effectivement observées dans le corpus.Footnote 6

Tableau 5. Formules d'appel majoritaires dans le corpus japonais.

Les pourcentages traduisent le taux de présence de l'ensemble des formules mentionnées dans le tableau selon le niveau de relation et les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre d'occurrences relevé.

L'observation des messages japonais montre également que les procédures porteuses d'une note d'individualité sont très nombreuses, notamment dans le cadre de relations d'ami/e à ami/e (onomatopée + prénom; Oisu (bonjour); Ohayô (bonjour – le matin); surnom; etc.). L'écart d'une ou de plusieurs dizaines de points entre le pourcentage des formules les plus fréquentes en japonais et en français (cf. tableau 3) dans le cadre de relations entre amis, de camaraderie et professionnelle conduit au constat selon lequel il existe un paradigme de formes plus riches et beaucoup plus variées chez les jeunes japonais que chez leurs congénères français.

Par ailleurs, lorsqu'on se penche sur les tournures les plus utilisées à tous les niveaux relationnels, on constate la présence transversale de la configuration NOM + san (cf. tableau 5). Au regard des autres formules d'appel mobilisées dans le cadre de relations entre amis, cette structure est assez formelle. Il convient cependant de noter qu'elle est uniquement due à des correspondants de plus de 25 ans qui, dans la grande majorité des échanges, ont entre eux un écart d'âge plus ou moins important (de 4 ans dans deux messages: 33 et 37 ans; de 20 ans dans six messages: 31–33 et 50–54 ans). Il semblerait donc que, dans un contexte amical, l'écart générationnel existant entre des cybercorrespondants engagés dans un même échange soit un facteur déterminant de l'emploi de cette tournure. Et si la différence de sexe peut également influer, comme l'atteste le corpus où, dans certains cas, un homme recourt au prénom + san pour interpeller une femme qui elle, emploie en retour le nom de famille de celui-ci + san, le nombre d'occurrences relevées reste cependant trop infime pour pouvoir conclure à une pratique généralisée. On en restera donc au stade de l'hypothèse.

La présence du prénom seul ou tronqué se vérifie uniquement dans les courriels rédigés par de jeunes scripteurs (20/25 ans). Cette manière de faire, assez ordinaire aux yeux d'un Français, est cependant singulière au Japon, l'utilisation du prénom étant un phénomène inaccoutumé. Selon Nakane C. en effet, le prénom est ‘limité essentiellement aux enfants’. En conséquence, ‘chez les adultes, [il] n'est utilisé que pour ceux qui ont eu des relations étroites dans leur enfance’. De ce fait, ‘[v]ous appellent par votre prénom vos parents, vos enfants, des membres proches de votre famille, des amis d'enfance.’ (Nakane C., Reference Nakane1974: 41). En outre, le prénom n'est généralement pas employé seul. Il est accompagné d'un suffixe de détermination relationnelle, c'est-à-dire d'un lexème (san, chan, kun. . .) choisi en fonction de données comme l'âge, le sexe, la portée affective de la relation, etc. Dans le contexte étudié, on peut par conséquent supposer que, influencé par sa pratique des langues étrangères et, en particulier, des langues occidentales (Claudel, Reference Claudel2004: 128–129), le jeune scripteur japonais calque certaines modalités d'adresse sur des pratiques traditionnellement inusitées aussi bien dans la correspondance épistolaire qu'en interaction en face à face.

L'usage constaté dans les courriels témoignerait-il d'un abandon progressif de certaines manières de faire culturellement marquées ou est-ce un phénomène de mode passager? Seule une étude diachronique pourra apporter une réponse à cette question, car pour l'heure, il convient de noter que la génération des trentenaires et plus accompagne systématiquement le prénom d'un suffixe de détermination relationnelle.

3.2.2.2 Le recours aux caractères chinois

Un autre procédé moins prisé par les jeunes japonais que par leurs aînés réside dans l'emploi des caractères d'origine chinoise. Ayant le choix entre plusieurs systèmes d'écritures (cf. supra), les scripteurs de moins de 25 ans tendent à éviter, comme l'illustre le tableau 6, le recours aux kanji en les remplaçant par des kana ou, plus rarement, par des romaji (alphabet romain). Cet écart d'emploi intergénérationnel est particulièrement sensible dans le cadre amical, professionnel et familial où les plus âgés font largement appel aux caractères d'origine chinoise. Au regard des kana, les kanji ont un impact plus formel (Smith et Schmidt, Reference Smith and Schmidt1996), ce qui explique sans doute que leur présence domine dans les messages professionnels. Dans les contextes amical et familial, la place que réservent les plus de 25 ans à ce système graphique peut être imputée à des habitudes héritées de situations épistolaires ignorées de la jeune génération qui dispose depuis toujours des nouvelles technologies. À moins que les écarts observés ne soient à rapporter à des considérations techniques. L'entrée des kanji nécessite en effet plusieurs manipulations, puisqu'il faut d'abord taper le nom souhaité en kana, choisir parmi la palette de caractères qui se déroule ensuite à l'écran celui qui correspond au prénom, au patronyme, etc. recherché, pour finalement valider son choix. La préférence des plus jeunes pour des pratiques graphiques moins longues à mettre en œuvre pourrait, en ce cas, être à l'origine des différences constatées. C'est de la sorte que l'adaptation au support peut entraîner des changements dans les manières de dire.

Tableau 6. Pourcentage correspondant à l'emploi des caractères d'origine chinoise (kanji) dans la formule d'appel selon la tranche d'âge des scripteurs et leur niveau relationnel.

4 CONCLUSION

Quelques éléments de conclusion peuvent être dégagés de cette approche de l'entrée en contact dans le genre courriel en français et en japonais.

D'abord, dans les deux communautés, la nature des relations (entre amis, entre camarades ou entre collègues de travail) implique des formules différentes qui vont de la configuration la plus relâchée (Mariko; salut + prénom) à la plus formelle (patronyme + suffixe sama en kanji en japonais; cher + prénom en français). Cependant, le degré de formalité est plus élevé en japonais dans les relations professionnelles qu'en français, alors qu'entre amis, il se réalise de façon quelque peu identique dans les deux communautés. Si en français l'écart entre ces deux sphères peut parfois être insignifiant, en japonais les domaines professionnel et amical s'opposent de manière très nette.

l'âge détermine également des pratiques très différentes du point de vue intraculturel, ce qui parallèlement permet de dégager des points de rencontre entre les deux communautés. En France comme au Japon, les tournures sont plus informelles entre correspondants d'une vingtaine d'années qu'entre personnes appartenant à la tranche d'âge supérieure. De plus, certaines procédures comme celles désignées sous l'étiquette ‘capteurs d'attention’ sont uniquement dues au moins de 25 ans.

Et si au Japon l'écart intergénérationnel est plus éclatant qu'en France, cela s'explique sans doute par l'existence de règles d'écriture plus contraignantes et plus fortement ritualisées, (comme en témoignent les nombreux guides de rédaction présents sur le marché). Qui plus est, ces règles sont sans doute mieux intégrées par les générations avancées en âge que par les jeunes, ceux-ci n'ayant pas encore été suffisamment confrontés à des relations de type professionnel et/ou à certaines obligations sociales.