1. INTRODUCTION

Les constructions à verbes supports (cvsup)Footnote 2 sont intéressantes pour de nombreuses raisons, et celles-ci en particulier: elles semblent résister à une définition cohérente et elles constituent un défi lancé à la théorie de grammaticalisation dans la mesure où elles combinent le lexique et la grammaire d’une façon qui n’est pas prévue dans cette théorie. De nombreuses études ont proposé des définitions en partant de bases fort différentes, qui incluent des considérations d’ordre sémantique, distributionnel, fonctionnel et syntaxique.Footnote 3 Le problème le plus épineux concerne les critères pour identifier ces constructions (exemplifiées dans 1a) et les distinguer d’un côté des cas de syntaxe libre en (1b), et de l’autre des constructions figées en (1c).

(1a) elle donne connaissance de cette affaire à Jean

(1b) elle donne un livre à Jean

(1c) elle donne sa langue au chat

Le but de la présente étude est d’examiner s’il est possible de répondre aux questions suivantes: si les cvsup ont un statut de verbe polylexical pour lequel le verbe support (vsup) a le rôle de porter les marques morphologiques verbales, pourquoi existe-t-il plusieurs vsup? et puisqu’il existe plusieurs vsup, sont-ils plus ou moins des synonymes, sélectionnés par le noyau lexical prédicatif, ou au contraire, possèdent-ils des valeurs grammaticales différentes, par exemple de nature aspectuelle ou de phase? S’ils possèdent des valeurs grammaticales, est-il possible d'établir un paradigme des vsup qui puisse être intégré dans le système morphologique des temps, de l’aspect et du mode (TAM) du français? À ma connaissance, les études antérieures dans ce domaine n’ont pas examiné le statut des vsup dans une perspective paradigmatique,Footnote 4 et rares sont les études qui se sont penchées sur ces constructions dans une perspective diachronique,Footnote 5 comme il sera le cas ici. J’espère ainsi pouvoir apporter de nouvelles lumières sur un sujet pourtant très étudié.

La structure de la présente étude est comme suit: suivant la section 2 qui est consacrée à la question de la définition de la cvsup, j’aborderai dans la section 3 le système du temps et de l’aspect. Avant de discuter la question des valeurs des vsup, j’illustrerai mon propos à l’aide de trois formes ou constructions qui s’inscrivent sans conteste dans le paradigme TAM du français. Puis, dans la section 4, seront définies quelques notions-clés de l’analyse diachronique, à savoir la grammaticalisation et la structure paradigmatique. Ensuite, dans la section 5, sera discutée la possibilité d’appliquer l’analyse paradigmatique aux vsup. Cette question sera approfondie dans la section 6, grâce à un nombre de cas illustratifs, en particulier les cvsup avec conseil et garde comme noyaux prédicatifs. La section 7 contient mes conclusions.

La présente investigation reprend les données de quelques études antérieures, dans lesquelles je n’avais pas encore examiné le statut des vsup. Elle est basée sur l’exploitation qualitative et quantitative de quatre corpus, premièrement la base de français médiéval ou BFM, pour le dépouillement de laquelle Alexey Lavrentev a été d’un grand soutien. Le deuxième corpus concerne le moyen français, c’est le DMF, pour le dépouillement duquel m’a assistée Gilles Souvay. Le troisième corpus est Frantext, utilisé pour la période classique et moderne. Il va de soi que dans les cas où un même texte se trouve dans les différents corpus, il a été examiné une fois seulement. Ces trois collections de corpus sont toutes électroniques et la recherche des résultats a été effectuée à l’aide des logiciels appropriés (pour plus de précisions, voir le tableau 1). À ceux-ci s’ajoute un quatrième corpus, dépouillé manuellement, Les Miracles par personnages; celui-ci contient 40 miracles composés à Paris entre 1339 1382 à raison d’une pièce par an, ce qui a permis une investigation diachronique précise pour une période charnière des cvsup. Le texte se trouve dans le manuscrit BN ff. 819–820, copié avant 1400 par une seule main, transcrit par Pierre Kunstmann (voir la base Textes de français ancien http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/).

Tableau 1: Le corpus électronique utilisée (date de collecte: février 2005).

2. LES CONSTRUCTIONS A VERBES SUPPORTS (CVSUP)

La définition, les structures concernées et même la terminologie concernant les cvsup divisent les chercheurs. Il existe en gros deux approches. La première propose une conception synthétique,Footnote 6 selon laquelle ces constructions constituent un tout inanalysable, le nom n’a pas de fonction syntaxique par rapport au vsup. La seconde propose une conception analytique qui assigne au nom de la construction une fonction syntaxique, le plus souvent celle de complément d’objet direct ou de complément prépositionnel. La première conception est de loin la plus répandue, mais elle est difficile à défendre. Prenons le cas des cvsup du type avoir besoin de quelque chose. Pour ce type, l’approche synthétique se heurte entre autres au fait que le GN noyau lexical de la construction partage avec le complément d’objet direct certains traits, dont les trois suivants: premièrement, le GN sature la valence du verbe qui n’admet qu’un complément direct, et par conséquent le complément «externe» de la cvsup ne peut être qu’indirect; deuxièmement, dans les constructions causatives avec faire suivi d’un infinitif, le GN se comporte comme un complément direct, c’est-à-dire que le sujet de la construction infinitive prend la forme indirecte; et troisièmement, plus de la moitié des constructions sont passivables, selon les calculs du LADL.

Ces observations ne concernent que les cvsup ayant la structure V+GN+compléments prépositionnels, mais il existe d’autres types de cvsup, tels ceux, comme avoir faim, qui n’ont pas de compléments externes dépendant de la cvsup ou bien ceux, comme prendre X en considération, dont le nom prédicatif est régi par une préposition et qui acceptent un COD comme complément «externe» de la cvsup. Un très grand nombre d'études sur les cvsup n’incluent en fait que le premier type (exemplifié par avoir besoin de quelque chose) et la plupart des critères proposés pour identifier les cvsup en général visent surtout ce type.Footnote 7

Les chercheurs travaillant dans le cadre du LADL ont proposé trois tests formels pour l’identification des cvsup: 1° les contraintes sur les déterminants, 2° la possibilité d’une double analyse, c’est-à-dire une possibilité de clivage,Footnote 8 qui distingue la syntaxe libre des cvsup, et 3° la réduction à zéro du vsup. Considérons de plus près le premier et le troisième de ces tests. Le premier va à l’encontre d’une idée généralement reçue (voir entre autres Valli Reference Valli and Ibrahim2010) concernant l’absence d’article comme trait spécifique des cvsup. Ce qu’il faut retenir comme trait spécifique, selon ces chercheurs, ce sont les contraintes concernant les déterminants. C’est ainsi qu’en syntaxe libre, il y a variation des déterminants comme dans l’exemple suivant discuté par Vivès (Reference Vivès1993: 11):

(2a) Luc raconte (une + cette + ton) attaque contre la citadelle,

alors que dans l’exemple (2b), il est question d’une cvsup, qui ne permet pas cette variation des déterminants, toujours selon Vivès:

(2b) Luc mène (une + *cette + *ton) attaque contre la citadelle.Footnote 9

Le troisième test concerne la réduction à zéro du vsup dans un GN comportant le prédicat et ses arguments, comme dans l’exemple suivant (réduction marquée à l’aide des parenthèses):

(2c) l’attaque de Luc ((qui a été) menée) contre la citadelle a réussi,

alors qu’en syntaxe libre, il faut conserver le participe:

(2d) l’attaque contre la citadelle (qui a été) racontée par Luc a réussi.

Aux trois critères proposés par les chercheurs du LADL s’ajoute à mon avis un quatrième, celui de l’absence de proportionalité entre le GN et le pronom, critère proposé par les chercheurs travaillant dans le cadre de l’Approche Pronominale (Blanche-Benveniste et al., Reference Blanche-Benveniste, Deulofeu, Stefanini and Van den Eynde1987: 79). Selon ce critère concernant les possibilités de substitution, le GN noyau de la cvsup ne correspond pas à un pronom – ce qui le distingue des éléments valenciels en syntaxe libre. Dans il en a peur, peur ne correspond pas à la ou à ça, et dans il en rend compte, compte ne correspond pas à le ou à ça. Ainsi, le noyau prédicatif ne se comporte pas comme un élément valenciel « normal ». Cette analyse a été reprise et élaborée par Thiebaut (Reference Thiebaut1989) et par Rouget (Reference Rouget1994). Ainsi, une phrase comme (3a), comportant une cvsup, ne permet pas la forme pronominale correspondant à connaissance (selon Thiebaut, Reference Thiebaut1989: 21):

(3a) je lui donne connaissance de cette affaire

(3b) * je la lui donne

Dans les cas d’une cvsup de ce type, connaissance joue le rôle de « pseudo »-complément d’objet. Rouget (Reference Rouget1994) considère en détail la variabilité et la proportionalité partielle ou la non-proportionalité de certaines cvsup. Je conclus, à la suite des résultats obtenus dans Rouget (Reference Rouget1994), que l’absence de proportionalité est bien un critère de cvsup, mais que la présence d’une forme pronominale du GN – ou d’une pronominalisation partielle - n’est pas exclue pour toutes les cvsup.Footnote 10

Les chercheurs ont surtout examiné les cvsup dans lesquelles le nom prédicatif a la fonction d’un «pseudo»-complément d’objet, alors que les constructions où le nom prédicatif est régi par une préposition ont suscité moins d’intérêt. Selon qu’on inclut ou non différents types de constructions, les cvsup sont plus ou moins difficiles à définir et, par conséquent, leur nombre devient plus ou moins important. Il n’est sans doute pas superflu de rappeler qu’on recense pour le français moderne, selon Maurice Gross (Vivès, Reference Vivès1993: 12; Gaatone, Reference Gaatone1998: 152), pas moins de 30.000 cvsup, alors que le nombre des verbes simples ne dépasserait pas les 10.000. Pour ma part, j’hésiterais à inclure un si grand nombre de structures polylexicales parmi les cvsup.

J’adopte l’analyse généralement acceptée selon laquelle le noyau lexical est l'élément prédicatif de la cvsup et le vsup une sorte d’auxiliaire. En d’autres termes, je pense qu’il est légitime d’affirmer que le vsup s’est grammaticalisé et n’a guère plus que la fonction de porteur des flexions verbales de personne, nombre, temps, aspect, mode etc., plus, éventuellement, une indication d’aspect ou de phase exprimée par le choix de l’auxiliaire, dont il sera question plus loin. On a parlé de la «transparence» des auxiliaires, terme discuté entre autres par Lamiroy (Reference Lamiroy, Shyldkrot and Kupferman1995) qui, dans son article de 1999, préfère parler d’une grammaticalisation progressive des vsup, vu que chacun poursuit son cours individuel de grammaticalisation, point de vue que je partage. Dans mes études précédentes,Footnote 11 je n’ai pas abordé la question des éventuelles valeurs aspectuelles ou de phase des vsup individuels – alors que ce point va m’occuper ici.

Pour l’ancienne langue, les divers traits définitoires proposés pour la langue mo-derne sont difficilement appliqués, et l’utilisation de tests reste problématique. Dans Schøsler (Reference Schøsler and Dufresne2012) après avoir passé en revue un certain nombre de propositions de définitions, j’ai conclu à l’impossibilité d’en trouver une qui soit satisfaisante, entre autres parce que les cvsup sont les résultats de processus continuels de grammatica-lisation. C’est la raison pour laquelle je me limiterai à examiner, dans la section 6, un petit nombre de structures pour lesquelles je peux légitimement présumer un statut de cvsup ou cvsup en formation, afin d'étudier en détail l’usage de leurs vsup, en vue de déterminer leurs éventuelles valeurs aspectuelles ou de phases.

3. VALEURS ASPECTUELLES

Selon les définitions de cvsup retenues dans la section 2, le vsup porte les catégories verbales comme le temps, le mode, l’aspect, ou les catégories verbo-nominales de personne et de nombre. Mais est-ce qu’il exprime d’autres valeurs aspectuelles, entre autres celle des phases? C’est ce qu’on a proposé pour les cvsup avec le vsup faire, qui désignerait une activité télique, ce qui se révèlerait dans la combinatoire avec les adverbes du type en cinq minutes. Selon Herslund (Reference Herslund, Di Stefano and Bidler1999: 331), «on utilisera de préférence une phrase à PVN [une cvsup] plutôt qu’un verbe simple quand on veut souligner et expliciter le sens télique et agentif». Selon le même auteur les cvsup construites avec avoir constituent la «contrepartie statique» du verbe faire. G. Gross (Reference Gross1996) parle aussi des aspects des cvsup, mais il s’agit pour lui plutôt des « phases » ingressive, durative, égressive, à propos de constructions comme commencer / continuer / finir la lecture du texte. Pourtant, à ma connaissance, les chercheurs n’ont pas examiné en détail si ce point de vue se défend.Footnote 12 Si on a surtout parlé de la transparence des vsup, une position différente est exprimée par Gross (Reference Gross and Ibrahim2010). Malgré la justesse des observations de Gross (Reference Gross and Ibrahim2010) sur ce point, mon hypothèse de recherche est que le vsup est un verbe qui a subi – ou qui est en voie de subir – un processus de grammaticalisation. Un processus de grammaticalisation implique une modification du sens lexical en faveur d’un sens grammatical, c’est-à-dire un processus de bleaching. Suite au bleaching, il est légitime de se poser la question si le vsup exprime une nuance d’aspect ou de phase qui s’insère dans le système TAM du français.

Afin d'étudier en détail cette question, il faut d’abord définir les valeurs aspectuelles et établir un aperçu des différents moyens dont dispose le français pour exprimer ces valeurs. Malheureusement, le domaine est vaste, et les chercheurs ne s’accordent pas sur la terminologie. J’aimerais insister sur le fait que la complexité de la question exige la distinction entre au moins trois niveaux: premièrement la forme morphologique (le présent, l’imparfait, le passé simple, le passé composé, le futur etc.); deuxièmement la construction (simple, composée, périphrastique), à laquelle les chercheurs se réfèrent avec des désignations sémantiques comme aspect perfectif, opposé à l’aspect imperfectif, celui-ci comprenant entre autres le duratif, le progressif, l’habituel. Troisièmement il y a l’aspect lexical (ou l’Aktionsart), pour lequel on distingue au moins les quatre types suivants (selon la dénomination anglaise): activities, accomplishments, achievements, et states. Si la plupart des chercheurs acceptent de distinguer entre différents niveaux d’analyse, ce ne sont pas toujours les mêmes niveaux qui sont distingués, ils n’utilisent pas la même terminologie, et en particulier, ils classent différemment les mêmes phénomènes. Gosselin, par exemple, dans son étude très pertinente pour notre propos (Gosselin, Reference Gosselin2011), distingue entre l’aspect morphologique (désigné par le terme conjugaison), l’aspect interne et l’aspect externe, mais pas entre l’aspect morphologique et celui associé aux constructions. Selon lui, l’aspect morphologique et les auxiliaires indiquent la visée aspectuelle, alors que les périphrases verbales signalent des phases de procès ou de sous-procès. Gosselin classe entre autres les formes et les auxiliaires du futur (y inclus aller, être sur le point de, être en passe + infinitif) parmi les visées aspectuelles,Footnote 13 alors que certaines périphrases (par exemple commencer à, se mettre à, continuer de, cesser de + infinitif) sont classées comme coverbes de phases, qui signalent l’aspect interne d’un procès. Borillo (Reference Borillo2006), à qui se réfère explicitement Gosselin, n’utilise pas le terme «coverbe de phase», mais celui d’ «auxiliaire aspectuel» à propos des mêmes verbes. Selon Borillo, les vsup à fonction d’auxiliaire aspectuel incluent des cas comme ils sont (aspectuellement neutre) vs. entrent (valeur inchoative) en lutte contre le pouvoir. L’auteure distingue les valeurs inchoative, progressive ou terminative de l’aspect interne, mais elle n’illustre que la valeur inchoative à l’aide des cvsup. Selon cette auteure, les vsup peuvent donc cumuler les fonctions de support adnominal et d’auxiliaire d’aspect, dans le sens indiqué ci-dessus, à savoir la distinction entre les phases inchoative, progressive, terminative. Je partage cette analyse que je vais examiner à partir d’une étude diachronique d’un nombre de cvsup. Je précise que pour moi, l’analyse des distinctions entre phases appartient au niveau des constructions, mais pas au niveau morphologique ou lexical. Je retiens dans ce qui suit la double terminologie de valeur d’aspect ou de phase.

4. DEUX MOTS-CLES DE L’ANALYSE DIACHRONIQUE: LA GRAMMATICALISATION ET L’ANALYSE PARADIGMATIQUE

Dans cette section, je vais brièvement présenter les principes de grammaticalisation et de paradigmatisation (y compris le terme de construction) sur lesquels se base mon investigation.

4.1 Les principes de grammaticalisation

En renvoyant aux définitions d’Andersen (Reference Andersen2006: 232–233), j’entends par grammaticalisation soit le changement d’une entité non grammaticale qui devient membre d’un paradigme grammatical, soit le changement de statut d’une entité ou d’une structure déjà grammaticale (cas désigné par le terme regrammation).

Dans les cas qui nous intéressent ici, il s’agit de verbes, en principe des verbes lexicaux pleins, qui sont réanalysés comme verbes auxiliaires, co-verbes ou supports adnominaux, selon la terminologie choisie. Au départ il s’agit d’un verbe lexical qui régit un nom, souvent déverbal, ayant la fonction de complément d’objet direct ou régi par une préposition. Revenons aux cas cités dans la section 1, repris ci-dessous par commodité; dans (1b’), le verbe donner est un verbe lexical plein, déterminant la valence de la phrase, fait révélé par le principe de la proportionalité entre GN et pronoms (cf. la section 2): elle le lui donne. Ni dans (1a’) ni dans (1c’) donne n’a son sens lexical plein, ce que révèle le test de proportionalité. Dans (1a’) le verbe donner a été réanalysé comme vsup, dans (1c’), il s’agit d’une locution figée, dont le sens n’est pas compositionnel.

(1a’) elle donne connaissance de cette affaire à Jean, *elle la lui donne

(1b’) elle donne un livre à Jean, elle le lui donne

(1c’) elle donne sa langue au chat, *elle la lui donne

Lorsque les verbes ont été réanalysés comme vsup, ils acquièrent la fonction de simples porteurs de catégories verbales et verbo-nominales. Les réanalyses sont effectuées par les locuteurs individuels, puis acceptées par la communauté parlante. Une réanalyse a comme point de départ un locuteur confronté à une structure ambiguë qui se laisse interpréter comme A (verbe lexical plein) ou comme B (vsup). Les locuteurs acceptent d’abord l’interprétation A, mais l’ambiguïté permet aussi l’interprétation B, qui va devenir la nouvelle interprétation généralement acceptée, dans le cas d’un changement arrivé à son terme (Andersen, Reference Andersen and Eythórsson2008: 33). Un changement grammatical se caractérise par le fait que la structure grammaticale a été modifiée par rapport au point de départ, par l’introduction ou la suppression d’une forme grammaticale dans un paradigme grammatical existant, ou bien par la création ou la suppression d’un paradigme. Dans le cas des cvsup, la question est de savoir si un verbe lexical subissant la réanalyse s’insère dans un paradigme grammatical comme celui des temps et de l’aspect verbal, éventuellement en établissant un sous-paradigme d’aspect ou de phase. Comme le processus de grammaticalisation se poursuit dans un laps de temps plus ou moins long, il est prévisible que certains vsup restent ambigus pendant une période, combinant les traits caractéristiques des verbes lexicaux ainsi que ceux des vsup.

4.2 L’approche paradigmatique et les constructions

4.2.1 Les principes de l’approche paradigmatique

L’approche de la grammaticalisation adoptée ici se distingue sur un certain nombre de points de celle de Lehmann (Reference Lehmann1995), tout en étant inspirée par des principes semblables. Je partage la position de Lehmann, en affirmant qu’il faut tout d’abord définir ce qui est grammatical. Le modèle de Lehmann se signale par son inclusion de six paramètres, parmi lesquels la paradigmatisation. Les cinq autres paramètres sont plus ou moins dérivables du processus tendant vers la paradigmatisation. Je partage la vue de Lehmann sur l’importance primordiale de la notion du paradigme pour la grammaire, mais ma conception du paradigme se différencie de la sienne par un nombre de principes développés dans Nørgård-Sørensen et al. (Reference Nørgård-Sørensen, Heltoft and Schøsler2011), principes qui sont ancrés dans le fonctionnalisme danois et la glossématique de Hjelmslev. Voici cinq traits distinctifs d’un paradigme, traits qui seront exploités dans ce qui suit:

1. le paradigme comprend un inventaire clos de membres;

2. le paradigme réfère à un domaine, à savoir à un contexte syntagmatique dans lequel s’inscrit chaque membre; dans le cas à étudier ici à une cvsup qui organise la phrase;

3. le paradigme réfère à un cadre sémantique, à savoir à un sens général par rapport auquel se définit chaque membre; dans le cas à étudier ici à TAM, en particulier à l’aspect;

4. le choix entre les membres du paradigme s’impose quand son contexte syntagmatique est actualisé, soit une cvsup;

5. la structure du paradigme est asymétrique, il existe une opposition de nature marquée vs non-marquée entre ses membres.

La présente étude vise à examiner si les vsup présentent ces traits caractéristiques. Dans le cas affirmatif, je peux conclure qu’ils forment un (sous-)paradigme s’intégrant dans le paradigme hiérarchiquement supérieur, à savoir le système TAM en français.

J’aimerais insister sur le fait que la structure paradigmatique de la grammaire se retrouve à tous les niveaux: la morphologie, la construction (y inclus les vsup, les auxiliaires et les périphrases) et l’ordre des mots. Il ne faut pas réserver le terme de paradigme à la seule structure morphologique. Selon cette approche, il est donc légitime d’explorer l'éventuelle structure paradigmatique des vsup.

4.2.2 Illustration de l’approche paradigmatique et des constructions

Avant d’entamer l'étude des vsup, je présenterai brièvement trois exemples de constructions qui s’insèrent incontestablement dans le paradigme TAM du français, à savoir le futur, le passé composé et le progressif.Footnote 14

4.2.2.1 Les formes du futur

La création des formes du futur des langues romanes est un cas typique de grammaticalisation souvent cité. Récapitulons brièvement les points essentiels. Les formes synthétiques du futur latin exemplifiées par canta-b-o étaient déjà le résultat d’un processus de grammaticalisation. Les formes du futur des langues romanes, comme chanterai en français, proviennent d’une périphrase formée en latin tardif, cantare habeo, composée de l’infinitif du verbe lexical chanter et d’une forme du verbe avoir. Le point important est que cantare habeo était au départ une combinatoire libre d’unités lexicales, devenue ensuite une construction analytique qui s’est grammaticalisée en fusionnant ses deux parties en une forme devenue synthétique. En latin tardif le futur est exprimé par la forme standard non marquée et par plusieurs constructions analytiques marquées avec le sens du futur accompagné d’autres nuances. Parmi ces constructions figure cantare habeo qui finit par s’imposer pour des raisons sémantiques et stylistiques. Plus tard, la relation entre les deux formes est renversée: la structure analytique devient la forme non marquée et, au fil des siècles, elle arrive à remplacer l’ancienne forme synthétique devenue la forme marquée, puis tombée en désuétude. Ensuite, le paradigme ne comporte qu’une seule forme du futur: je chanterai, alors qu’en français moderne, nous assistons à une nouvelle création analytique marquée,Footnote 15je vais chanter, à côté de la forme je chanterai, non marquée. Ainsi le français moderne, comme le latin tardif, présente la concurrence entre une forme synthétique non marquée et une structure analytique marquée, qui n’alterne pas librement avec la forme synthétique, et qui possède une valeur propre qu’on a pu caractériser comme un futur avec nuance d’imminence. La structure analytique finira peut-être un jour par remplacer la forme synthétique.

Pour récapituler, voici les traits des formes du futur en français moderne qui les caractérisent comme membre du paradigme TAM:

1. un inventaire limité: le futur synthétique et le futur analytique, éventuellement le présent;

2. le domaine du paradigme est la phrase à verbe conjugué;

3. le cadre sémantique du paradigme est celui du TAM;

4. le choix entre les membres du paradigme est obligatoire, c’est-à-dire si le locuteur désire s’exprimer en se référant au futur, il doit nécessairement choisir entre le futur synthétique, le futur analytique ou éventuellement le présent qui permet aussi l’expression du futur proche;

5. chacun des membres possède un sens spécifique.

4.2.2.2 Le passé composé

Si les linguistes acceptent sans conteste que la forme je chanterai s’insère dans le paradigme TAM, cela est dû entre autres au fait que la structure est devenue synthétique. Considérons maintenant le passé composé, forme également intégrée dans le système grammatical du français moderne, malgré sa structure restée analytique, et qui au départ était une combinatoire libre. Voici les traits du passé composé qui le caractérisent comme membre du paradigme TAM:

1. un inventaire limité: le passé composé fait partie des temps du passé;

2. le domaine du paradigme est la phrase à verbe conjugué;

3. le cadre sémantique du paradigme est celui du TAM;

4. le choix entre les membres du paradigme est obligatoire, c’est-à-dire si le locuteur désire s’exprimer en se référant au passé, il doit nécessairement choisir entre le passé composé, le passé simple, l’imparfait, etc.;

5. chacun des membres possède un sens spécifique.

4.2.2.3 Les formes progressives

Au cours de son histoire, la langue française a exprimé l’aspect progressif soit de façon synthétique, soit de façon analytique. Les formes simples imperfectives, le présent et l’imparfait, sont utilisés dans un grand nombre de contextes, entre autres dans des contextes à interprétation progressive, comme dans l’exemple (4a), qui s’oppose à (4b), excluant une interprétation progressive. En d’autres mots, le présent et l’imparfait sont des formes non marquées et elles possèdent le trait ±progressivité:

(4a) Pierre chantait

(4b) Pierre chanta / a chanté

A côté de ces formes non marquées, il existe un certain nombre de constructions qui expriment la progression, et qui sont des formes marquées, à la fois par leur structure et par leur sens. La première série de constructions progressives se manifeste depuis les premiers textes en ancien français jusqu’au 18ème siècle; elle se compose d’une forme du verbe être ou d’un verbe de mouvement suivie d’un participe présent: Pierre est / va / s’en va / vient / s’en vient chantant. Plus tard, à partir du 16ème siècle, apparaissent d’autres périphrases progressives, d’abord le type Pierre est à / après chanter, ensuite, à partir du 18ème siècle la construction destinée à remplacer les précédentes: Pierre est en train de chanter (voir Schøsler (Reference Schøsler, Labeau, Vetters and Caudal2006c)). Dans Kragh et Schøsler (ce volume) nous avons proposé une analyse de la relative prédicative (je vois) Pierre qui chante comme périphrase progressive. J’y renvoie pour plus de détails concernant l’analyse paradigmatique du progressif. Je me limite ici à rappeler la conclusion en termes de traits distinctifs:

1. le paradigme comprend un inventaire clos de membres, formes simples ou analytiques. L’inventaire des formes analytiques subit des changements d'époque en époque, comme décrit dans Kragh et Schøsler ce volume. Les formes simples sont Pierre chante / chantait, qui ont le trait ±progressivité. Elles s’opposent à des séries de formes analytiques, possédant le trait +progressivité;

2. le paradigme se réfère à la phrase à forme verbale conjuguée (=le domaine);

3. le cadre sémantique est l’aspect (TAM);

4. quand le domaine est actualisé, un des membres du paradigme est obligatoirement choisi, un membre marqué ou non marqué;

5. chacun des membres du paradigme possède sa valeur propre. Le locuteur peut choisir une forme non marquée (le présent ou l’imparfait), ou bien une forme marquée. Parmi les formes marquées, il y a une hiérarchie dépendant entre autres de facteurs diasystématiques, qui se modifient de période à période.

Suite à la présentation des trois cas destinés à mieux faire comprendre les implications des principes de grammaticalisation et de paradigmaticité sur lesquels se fonde mon étude, je passerai à la question concernant l'éventuel statut paradigmatique des vsup.

5. LE STATUT PARADIGMATIQUE DES VERBES SUPPORTS

Dans cette section, j’examinerai s’il est légitime d’attribuer aux vsup une fonction (sous-) paradigmatique relevant du système TAM à partir des trois hypothèses logiquement possibles, premièrement: les vsup n’ont pas un statut paradigmatique, le choix de ces verbes n’est pas déterminé par la grammaire, il est de nature lexicale; deuxièmement: les vsup ont un statut paradigmatique, et par conséquent ils possèdent les cinq traits caractéristiques d’un paradigme détaillés dans la section 4; troisièmement, le statut des vsup varie de construction en construction et de période en période.

5.1 Hypothèse 1: les verbes supports n’ont pas de statut paradigmatique

L’exemple des cvsup formées avec le noyau prédicatif chère (comme faire bonne / belle chère, avoir bonne chère, etc.) me servira comme point de départ pour discuter la première hypothèse. J’ai étudié ce cas en détail en me basant entre autres sur Les Miracles par personnages (voir Schøsler, Reference Schøsler, Lagorgette and Lignereux2007). Cette cvsup se distingue par le fait que le choix entre les vsup est très limité, car sur les 56 occurrences que j’ai relevées dans mon corpus, il y a 50 occurrences avec faire et 6 avec avoir. Pourtant, il n’est pas possible d’identifier une différence fonctionnelle ou sémantique entre les deux vsup qui semblent synonymiques. Avec les deux vsup il s’agit soit d’une construction au présent, où le locuteur constate l’expression du visage et par conséquent l'état d'âme gai ou triste de l’allocutaire, soit – et c’est là le cas le plus fréquent – il s’agit d’une orientation vers le futur, où le verbe est un impératif (22 cas), un futur, ou un verbe modal + infinitif, la situation étant telle que le locuteur demande à l’allocutaire de modifier son état d'âme, et par conséquent de montrer un visage gai. Dans ce dernier cas on se sert de la cvsup dans un contexte communicatif, performatif, orienté vers le futur immédiat. Du point de vue du sens, on peut affirmer que – grâce au temps ou au mode du vsup – sont exprimées les valeurs inchoative (voir un exemple typique dans (5a)) ou neutre de l’action ou de la situation (voir (5b)):

(5a) Dame, a Dieu! faites bonne chiére / Ne scé se jamais vous verray, / Mais au mains je vous baiseray. Miracle 37: 379

(5b) . . . / Qui ne fesoit pas bele chiere . . . Le roman de la Charrette, ms T, v. 5202

Un autre trait caractéristique des cvsup formées avec le noyau prédicatif chère est la présence obligatoire d’un adjectif. Celui-ci exprime le plus souvent un qualificatif gai: bonne, belle, lie(e), grant, meilleure (42 cas), rarement un qualificatif triste: mate (5) ou neutre: quelle, tel (3). On ne rencontre pas *faire chère. Il s’agit ainsi d’une polarisation lexicale, positive ou négative.

Ces caractéristiques, à savoir deux vsup synonymiques et présence obligatoire d’un adjectif à signification polarisée, suggèrent que déjà au moyen âge cette cvsup était en voie de figement, et qu’elle ne fait pas partie du paradigme TAM en français, puisque les valeurs d’aspect ou de phase ne sont pas exprimées par le choix entre les vsup faire ou avoir, mais par la forme morphologique du vsup. Pourtant, la situation de la cvsup composée de faire / avoir + adjectif + chère est un cas relativement exceptionnel, et à peine comparable aux cvsup comme avoir / être besoin de / que, avoir / donner faim ou soif pour lesquelles le choix entre les vsup est certes limité, mais moins figé, et – fait important – accompagné d’une différence de sens. Par conséquent, ce cas ne fournit pas un argument de poids contre l’hypothèse 1.

Par contre, l'étude de Gross (Reference Gross and Ibrahim2010) présente des arguments intéressants en faveur de l’hypothèse 1, dans la mesure où l’auteur montre qu’il existe des cas de sélection du vsup déterminée par le noyau prédicatif. Pourtant, son argumentation ne permet pas de rejeter l’hypothèse 1, car il est question de structures que j’hésiterais à inclure parmi les cvsup (voir section 2). Gross cite entre autres la classe combats sélectionnant leur vsup (selon la terminologie de Gross): engager (combat, conversation), mener (combat, guerre), livrer (bataille, combat), mener (opérations, interventions).

5.2 Hypothèse 2: les verbes supports ont un statut paradigmatique

Un grand nombre de cvsup présentent une alternance de vsup, fait qui pourrait s’interpréter en faveur de l’hypothèse que ces verbes forment un (sous-)paradigme. Considérons d’abord le tableau 2, dans lequel un nombre de noyaux prédicatifsFootnote 16 s’accompagne de vsup pour lesquels j’ai noté les valeurs, que ce soit une valeur aspectuelle, de phase ou autre.

Tableau 2: Les valeurs aspectuelles / de phase etc. de quelques vsup en français moderne

Au moins deux observations pertinentes pour la question du statut paradigmatique s’imposent: premièrement, les vsup du tableau 2 montrent une distribution inégale: avoir, donner, faire et prendre se combinent avec plusieurs noyaux prédicatifs, alors que demander, mener, mettre, porter et perdre se combinent avec un nombre plus restreint de noyaux prédicatifs. Deuxièmement, les valeurs aspectuelles, de phase ou autre se recoupent partiellement. Si avoir garde une valeur neutre,Footnote 17 le sens inchoatif est rendu non seulement par donner, mais aussi par mettre et par prendre. Troisième observation: si paradigme il y a, il comporte des lacunes, mais cela n’exclut pas une analyse paradigmatique, car il existe bien des paradigmes avec lacunes. Néanmoins, et cela est d’importance, il ne semble pas y avoir un principe de corrélation directe entre forme et valeur pour l’ensemble des vsup, de sorte que le choix d’un des vsup implique un sens déterminé, comme prévu par la définition du paradigme. Dans la section 6, je vais examiner de plus près la relation entre la forme et la valeur des vsup.

5.3 Hypothèse 3: le statut des verbes supports varie

La conclusion qui s’impose concernant le statut des vsup est que celui-ci n’est pas uniforme. La motivation du choix entre les vsup dans les cas cités dans la section 5.1 semble lexicale, alors que dans les cas cités dans la section 5.2, elle semble plutôt de nature grammaticale. Par conséquent, l'état des choses suggère que les cvsup s'échelonnent sur un continuum allant du plus lexical au plus grammatical, autrement dit, l’hypothèse 3 semble la plus probable. Les remarques conclusives de Riegel et al. (Reference Riegel, Pellat and Rioul1994: 233) pourraient être interprétées de façon à confirmer cette hypothèse, car les auteurs y font la distinction entre:

les verbes supports de base (p. ex. faire, avoir, donner) et leurs variantes plus spécifiques qui ou bien marquent un aspect inchoatif, duratif ou terminatif (Pierre a de l’assurance / garde (conserve) son assurance / perd son assurance / gagne de l’assurance), ou bien constituent des formes stylistiquement plus appropriées à l'élément prédicativisé (avoir de l’intérêt pour → éprouver, manifester, témoigner, etc. de l’intérêt pour – faire l’examen de → effectuer, procéder à etc. l’examen de – donner l’ordre de → intimer l’ordre de.)

Sans se référer à un éventuel statut paradigmatique, Riegel et al. distinguent ainsi entre les vsup marquant des aspects et d’autres qui n’ont pas une telle fonction grammaticale. En affirmant que le statut des vsup est variable, je me réfère au degré différent de grammaticalisation des cvsup dans une perspective synchronique. Je propose de considérer plus en détail certains cas afin de montrer que le choix entre vsup varie non seulement sur l’axe synchronique, mais aussi sur l’axe diachronique, variation qui n’a pas encore été examinée jusqu’ici, mais qui sera explorée dans la section 6.

6. LE RAPPORT ENTRE LES VERBES SUPPORTS (VSUP) DANS UNE PERSPECTIVE DIACHRONIQUE

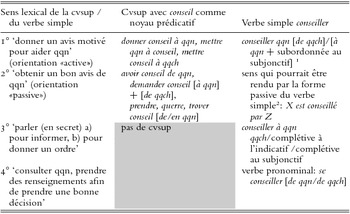

Les cvsup avec les noyaux prédicatifs conseil et garde me serviront comme point de départ pour examiner le statut paradigmatique des vsup en diachronie. Considérons d’abord le cas des cvsup avec conseil en les comparant avec le verbe simple conseiller. Footnote 18 Je distingue à partir du verbe simple quatre sens lexicaux ou acceptions qui sont présentés dans le tableau 3 ci-dessous. Ce tableau est «panchronique» puisqu’il résume les acceptions que j’ai relevées dans mon corpus depuis l’ancienne langue au français moderne, sans différenciation de période.

Tableau 3: Les acceptions des cvsup avec conseil comparées à celles du verbe simple conseiller

1Les arguments entre crochets sont considérés comme facultatifs.

2Ce cas de figure ne se retrouve pas dans mon corpus d’ancien français.

Le noyau prédicatif conseil se rencontre dans différentes cvsup avec un sens «dynamique», mais à deux orientations différentes: 1° une orientation «active» dont le sens peut être paraphrasé comme ‘donner à quelqu’un un bon avis’, et 2° une orientation «passive»Footnote 19 dont le sens peut être paraphrasé comme ‘recevoir ou obtenir de quelqu’un un bon avis’. Le premier cas est exprimé à l’aide des vsup donner et mettre, le second par avoir et demander, prendre, querre et trover. La différence sémantique qui distingue ces cinq derniers verbes est difficile à préciser. Intuitivement on attribuerait à demander et à querre une nuance d’insistance vis-à-vis de la personne à qui le conseil est demandé, ce qui marque une différence par rapport à avoir et à trover qui n’impliquent pas cette insistance, mais la vérification de ces intuitions est difficile. Chaque cvsup présente un schéma valenciel spécifique. Les vsup se laissent difficilement caractériser en termes d’aspects ou de phases.

Pour le verbe simple conseiller on peut distinguer au moins trois acceptions accompagnées ci-dessous par la numérotation du tableau: deux acceptions «dynamiques»: 1° ‘donner un avis motivé, pour aider qqn’ ou 3° ‘parler (en secret) a) pour informer, b) pour donner un ordre’. Les schémas valenciels de ces acceptions sont trivalents, le troisième élément étant optionnel. Le verbe conseiller a en outre un troisième schéma, réfléchi, dont le sens se laisse paraphraser comme 4° ‘consulter, prendre des renseignements afin de prendre une bonne décision’.

En comparant les sens des cvsup et ceux du verbe simple, on constate qu’ils ne convergent pas complètement, car les acceptions 3° et 4° sont exprimées uniquement par le verbe simple, alors que les acceptions 1° et 2° peuvent être exprimées soit par la cvsup soit par le verbe simple. La couleur grise des cellules des tableaux 3 et 4 signale l’absence d’acception de la cvsup par rapport au verbe simple.

Passons maintenant – de la même façon «panchronique» – à la comparaison des acceptions des cvsup avec garde (G), et du verbe simple garder, comme dans le cas précédent à partir des acceptions du verbe simple, voir le tableau 4. Les cvsup avec le noyau prédicatif garde ne correspondent qu'à deux des quatre acceptions du verbe simple, à savoir 2° ‘prendre soin pour éviter’, et 3° ‘protéger’. En comparant les cvsup et le verbe simple, on arrive à la même constatation que dans le cas des cvsup avec conseil vis-à-vis du verbe conseiller, à savoir qu’il y a un recoupement partiel entre les cvsup avec garde et les acceptions du verbe simple garder.

Tableau 4: Les acceptions des cvsup avec garde comparées à celles du verbe simple garder

Un éventail relativement important de vsup se combine avec garde 2° et 3°, en particulier les verbes avoir et prendre se rencontrent tous les deux dans les deux acceptions. Pour un lecteur moderne, ceci risquerait de créer confusion, mais la structure valencielle contribue à les distinguer. Dans le cas de l’acception 2°, il y a alternance entre les vsup avoir, donner, être, prendre et tenir, parmi lesquels prendre a une valeur inchoative, les autres une valeur neutre ou statique. Pour l’acception 3°, il y a alternance entre avoir, bailler, donner, faire, livrer, mettre, prendre, tenir qqn en G. Les vsup expriment une valeur neutre ou statique (avoir, tenir) ou bien causative – inchoative (donner, faire, livrer, mettre, prendre).

De cette situation complexe, il faut tirer au moins deux conclusions: premièrement, que les valeurs d’aspect ou de phase sont certes liées au choix du vsup, mais que certains vsup présentent la même valeur, en particulier les valeurs neutre, statique ou causative-inchoative; et deuxièmement que la différence de sens, par exemple entre les acceptions 2° et 3°, semble avant tout liée à la structure valencielle et moins au vsup individuel.

Afin de répondre à la question de savoir si les vsup forment un (sous-)paradigme d’aspect ou de phase, j’ai exploité mon corpus pour examiner de plus près la distribution des cvsup relevées ci-dessus, en y ajoutant un cas supplémentaire exprimant la nécessité.

Mon corpus m’a permis de constater que la fréquence des vsup se modifie considérablement au cours de l’histoire. En me basant sur les textes d’ancien et de moyen français et sur Frantext pour la période après 1500, j’ai pu suivre en détail la compétition entre les vsup (Schøsler, Reference Schøsler and Dufresne2012), et je constate qu’elle est intense jusqu’au français classique. A partir de cette époque, il ne reste qu’un ou deux vsup par acception. Prenons d’abord l’exemple des cvsup avec conseil. En tout, j’ai relevé 14 vsup avec ce noyau prédicatif, 6 pour chacune des acceptions 1° (‘donner un avis motivé pour aider qqn’) et 2° (‘obtenir un bon avis de qqn’), et deux pour le sens 4° (‘consulter qqn’). Dans le cas des acceptions 1° et 2°, on observe que certains vsup disparaissent rapidement, par exemple rover et bailler, mais qu’il existe par ailleurs une alternance entre plusieurs vsup avec le même noyau prédicatif, voir (6a). D’autres sont d’abord fréquents, puis disparaissent comme mettre, voir (6b), ou avoir. Dans certains cas, la compétition se poursuit plus longtemps, comme pour donner et porter dans l’acception 1°. Jusqu’au 17ème siècle donner est le plus fréquent, puis la situation s’inverse, et porter domine, comme c’est toujours le cas en français moderne, en particulier dans l’expression la nuit porte conseil qui est maintenant relativement figée.Footnote 20

(6a) . . . que se elle lui savoit donner, enseigner ou bailler conseil . . . ATILF, DMF1, REGISTRE CRIMINEL DU CHATELET T. 2, 14ème siècle, p. 305–306 / JEHENNE DE BRIGUE, DITE LA CORDIÈRE.

(6b) . . . s’ il y a nul de vous qui y sache metre conseil, se li meche ! BFM Clari, 13ème siècle, p. 36.

Dans le cas des vsup avec garde, on remarque une évolution semblable, particulièrement frappante pour l’acception 3° (‘protéger’), où je relève jusqu'à dix vsup en compétition, avec avoir qui finit par s’imposer comme vsup de choix à partir du 19ème siècle, voir (6c); l’exemple tardif (6d) illustre un cas de mettre en garde coordonné avec son synonyme protéger:

(6c) Athis avoit une pucelle en garde, Belle la vit, tant que dessus monta. ATILF, DMF1, BAUDE, Dictz moraulx 15ème siècle p. 87.

(6d) . . . à la fois mettre en garde et protéger. BEAUMARCHAIS, Le Mariage de Figaro, 1797, ACTE CINQUIÈME, Scène VIII, Frantext.

Pour terminer cet aperçu diachronique, j'évoquerai brièvement le cas des cvsup signifiant l’obligation. Ce cas est intéressant sur deux points, d’abord parce qu’il y a la concurrence entre cinq vsup accompagnant le noyau prédicatif besoin, à savoir avoir, être (valeur neutre ou statique, voir l’exemple 6e), faire, donner (tous deux à valeur causative-inchoative, voir l’exemple 6f) et prendre (valeur inchoative). Cette concurrence se termine d’abord par la préférence de la construction être besoin par rapport à avoir besoin jusqu'à 1600, puis par par le choix du vsup avoir comme vsup préféré, le verbe être apparaissant rarement, et seulement dans un style soutenu.

Ensuite, je note une deuxième concurrence entre les deux noyaux prédicatifs besoin et mestier, voir les exemples (6g-i), qui illustrent les trois emplois de métier, comme noyau prédicatif d’une cvsup, aujourd’hui hors d’usage, comme synonyme d’ «aide» (6i), et comme synonyme de «profession» (6h-g), toujours en usage. La concurrence se termine à partir de 1600, où avoir besoin s’impose au dépens des cvsup avec mestier.

(6e) . . . ilz monstreroient leur instruction quant besoing en seroit. BMF, Commynes, 15ème siècle, p. 97.

(6f) . . . et quant au prince feroit besoing pour profit dou pays, BFM, Moree, 14ème siècle, p. 198.

(6g) . . . qu’ il leur est vis qu’ il n’ ont mestier d’ estre aprises de leur mestier. BFM, Meun, 13ème siècle, vers 5907.

(6h) De vos aprendre ces mestiers ne vos est il mie mestiers. BFM, Meun, 13ème siècle, vers 9033.

(6i) Ce te demant et te requier; or ai besoin de ton mestier. BFM, Éneas, 12ème siècle, vers 4334.

Les trois séries de cvsup étudiés ci-dessus, avec conseil, garde et besoin / mestier comme noyaux prédicatifs, sont typiques pour l'évolution des cvsup, dans la mesure où l’on assiste à une forte concurrence entre vsup avant la période classique; ensuite la concurrence se termine avec le résultat qu’un ou deux vsup tendent à s’imposer avec une augmentation de leur fréquence. Un exemple particulièrement frappant est l’acception 3° du cvsup avec le noyau prédicatif garde (‘protéger’) et ses dix vsup. A juger d’après les contextes, les vsup bailler, donner, livrer et mettre (en) garde, ont plus ou moins la même valeur inchoative; bailler, pourtant très fréquent au moyen français, voir l’exemple (6j), se perd – selon mon corpus – avant 1700. La valeur inchoative finit par ne plus s’exprimer à l’aide d’un vsup, puisque seules les cvsup avoir (la) garde de X et faire (bonne / mauvaise) garde, à valeur neutre ou causative, restent fréquentes au 20e siècle.

(6j) Nous baillons en guarde nos ames aux théologiens. BFM, Rabelais, 16ème siècle, p. 131.

Récapitulons: on assiste à deux phénomènes sans doute liés: premièrement une réduction de la gamme des valeurs d’aspect et de phase, en particulier la réduction, voire la disparition des vsup exprimant une valeur inchoative (bailler ou donner garde), et deuxièmement une diminution de l’alternance entre vsup, diminution en faveur des vsup les plus abstraits, ou basiques, avant tout avoir, donner, faire et prendre. Ce deuxième phénomène lié au processus de grammaticalisation des cvsup, n’est sans doute pas sans rapport avec la tendance vers l’abstraction et la normalisation du français standard depuis la période classique. Notons toutefois, en français non-standard, la création de nouvelles cvsup avec de nouveaux vsup, moins abstraits, tel l’exemple suivant provenant d’un site web:

(7) . . . Vivre ça me fout la trouille. Mourir plus encore, mais vivre ça me fait vraiment peur. (http://forum.doctissimo.fr/psychologie-/psychotherapies/Jefiche-trouille-psys-sujet-1508–1.htm Footnote 21

La conclusion qui semble s’imposer après l'étude diachronique des cvsup, est que le rapport entre les vsup s’est largement modifié au cours de la période allant du moyen âge à la période classique. Les changements survenus tendent vers la réduction des oppositions, à la fois sur le plan des valeurs et sur le plan des formes, du moins en français standard. Est-ce que cela signifie qu’il y a eu grammaticalisation de ces valeurs et paradigatisation des vsup? Je vais discuter cela dans ma conclusion.

7. CONCLUSION

En guise de conclusion, je vais d’abord reprendre les cinq traits distinctifs qui serviront à évaluer le statut paradigmatique des vsup (cf. la section 4.2.1), ensuite je commenterai le statut des vsup par rapport aux formes verbales reconnues comme membres du système TAM en français, voir la section 4.2.2. Je conclurai avec quelques remarques méthodologiques.

7.1 Les verbes supports et les cinq traits distinctifs du paradigme

Premier trait: Les vsup, forment-ils un inventaire clos de membres? Le tableau 2 de la section 5.2 suggère qu’il existe un inventaire avec un nombre fréquent de vsup (avoir, donner, faire, prendre), à propos desquels on peut envisager un statut de membre de paradigme – et d’autre part un nombre moins fréquent de vsup pour lesquels l’attribution d’un tel statut semble moins évidente. Les chercheurs travaillant dans la tradition du LADL pourraient me reprocher d’inclure seulement un nombre limité de cvsup dans mon analyse. Je pense que l’inclusion d’autres cvsup ne ferait qu’augmenter le nombre de vsup moins fréquents, sans modifier mes conclusions.

La section 6 a montré que l’inventaire des vsup était autrefois plus large, mais qu’il s’est réduit au cours de l’histoire, en particulier depuis le 17ème siècle. Cette réduction s’est faite en faveur des vsup les plus abstraits, qui ont subi une réanalyse de leur sens lexical en acquérant une valeur d’aspect ou de phase grammaticalisée. C’est ainsi qu’au sein des constructions décrites ici, le sens d’avoir présente une valeur statique ou neutre, faire une valeur causative, prendre une valeur inchoative, donner une valeur causative / inchoative. Si le tableau 2 démontre l’existence de vsup grammaticalisés, elle signale aussi qu’il ne s’agit pas d’une grille grammaticale complète avec toutes les cases remplies de vsup. Mis à part les vsup basiques, avoir, donner, faire et prendre, il y a beaucoup de cases vides; on remarque notamment la carence de vsup signalant la phase terminative et progressive. Ainsi, l’inventaire est certes relativement clos, en particulier comparé à l'état des choses au moyen âge, mais il s’agit de distinctions en perpétuelle modification, en d’autres mots on relève d’une part les vsup basiques, et d’autre part les vsup en voie de disparaître ou – au contraire – en train de s’introduire.Footnote 22 Concernant ce premier trait la réponse n’est pas univoque: il existe certes un nombre de vsup à valeur grammaticale, mais on ne peut guère affirmer qu’il existe un inventaire clos, avec un choix entre formes ayant chacune sa valeur grammaticale propre.

Second trait: Existe-t-il un domaine (c’est-à-dire contexte syntaxique) spécifique? Oui, le domaine correspond à la structure des cvsup, à savoir un verbe et un nom, qui est le noyau prédicatif, éventuellement accompagné d’une préposition, soit V + (prép) + N prédicatif et qui organise la structure de la phrase.

Troisième trait: Existe-t-il un cadre sémantique? Comme il apparaît du tableau 2, les vsup les plus grammaticalisés expriment des valeurs d’aspect ou de phases de l’activité ou de la situation indiquées par la cvsup: neutre, statique, causatif, inchoatif. Sur ce point, il s’agit d’un sous-paradigme à l’intérieur du paradigme TAM.

Quatrième trait: Le choix entre membres est-il obligatoire? Oui, dès qu’un noyau prédicatif est choisi, le locuteur doit choisir un vsup approprié.

Cinquième trait: Est-ce que chacun des membres possède une valeur spécifique? Non, les valeurs des divers vsup se recoupent partiellement, on ne peut donc pas considérer les vsup comme organisés dans un paradigme «orthodoxe». La relation entre les membres est asymétrique, ce qui est pourtant un trait typique des paradigmes. La section 6 a permis d'étudier la concurrence entre les divers vsup qui semblent exprimer des nuances aspectuelles relativement proches, concurrence qui s’est terminée en faveur des vsup les plus abstraits. Ainsi il existe de l’asymétrie à plusieurs niveaux: entre les vsup plus ou moins basiques et entre les nuances véhiculées, dont quatre dominent: neutre, statique, causative, inchoative.

Ce qui précède suggère qu’il a sans doute existé une forte tendance vers la grammaticalisation des valeurs d’aspect et de phase des vsup; une tendance à former un sous-paradigme, avec une relation marquée entre ses membres, dont quelques-uns sont abstraits, utilisables avec un grand nombre de noyaux prédicatifs, alors que d’autres sont plus spécifiques et seulement utilisés avec un plus petit nombre de noyaux prédicatifs. Les premiers sont les plus grammaticalisés et non marqués, les derniers sont les moins grammaticalisés, mais marqués. Cette tendance s’est manifestée depuis le moyen âge, en particulier depuis le 17ème siècle. Néanmoins, j’hésite à conclure que cette tendance vers la paradigmatisation ait complètement abouti à la création d’une catégorie de valeurs d’aspect et de phase des vsup, étant donné que cette tendance s’est réalisée uniquement avec un nombre restreint de noyaux lexicaux. Je conclurais par conséquent que la grammaticalisation tendant vers l'établissement d’un sous-paradigme des valeurs d’aspect et de phase des vsup n’a pas entièrement abouti.

7.2 Les verbes supports et le système TAM en français

Considérons maintenant le statut des vsup par rapport au système aspectuel tel qu’il a été esquissé dans la section 4.2.2. Revenons au premier cas étudié dans la section 6, où le locuteur a le choix entre un verbe simple conseiller et une cvsup avec conseil comme noyau prédicatif, et examinons les effets aspectuels des deux possibilités. Le choix du verbe simple est aspectuellement neutre au présent, voir (8a), alors qu’au passé, il permet de présenter le même état des choses sous une forme imperfective (8b) ou perfective (8c et d):

(8a) Pierre conseille à Jean de partir

(8b) Pierre conseillait à Jean de partir

(8c) Pierre a conseillé à Jean de partir

(8d) Pierre conseilla à Jean de partir

Par contre, en choisissant une cvsup, le locuteur a la possibilité d’exprimer une valeur aspectuelle plus nuancée, inexprimable par le verbe simple au présent (9a-c). Au passé, le vsup épousant les mêmes formes que le verbe simple, permet de combiner une valeur d’aspect ou de phase avec un aspect imperfectif (9d) ou perfectif (9e):

(9a) Pierre donne (un) conseil à Jean (causatif / inchoatif)

(9b) Pierre porte conseil à Jean (causatif / inchoatif)

(9c) Pierre prend conseil à Jean (inchoatif)

(9d) Pierre donnait / portait / prenait / demandait conseil à / de Jean

(9e) Pierre a donné / a porté / a pris / a demandé conseil à / de Jean – Pierre donna / porta / prit / demanda conseil à Jean

Par rapport au système morphologique TAM du français, les vsup offrent une gamme de possibilités d’aspect ou de phase plus riche et qui interagit avec la morphologie, tout en l’enrichissant. Il s’agit ainsi d’une combinatoire de deux niveaux: de la forme morphologique du verbe et de la construction.

7.3 Remarques méthodologiques

Ma méthode d’investigation a combiné l’analyse linguistique et l’analyse sur corpus, distinguant des couches synchroniques successives. Cela m’a permis de dévoiler une concurrence entre les cvsup et en particulier entre les divers vsup, en identifiant les vsup basiques (notamment avoir, donner, faire et prendre), qui ont fini par s’imposer. En particulier, mon investigation a révélé un processus de grammaticalisation aboutissant à une tendance vers la formation d’un sous-paradigme de vsup.

Mon étude a permis d'éclairer les questions de recherche, premièrement concernant le nombre des vsup. L’investigation diachronique a pu dégager une tendance vers la réduction du nombre de vsup, réduction logique, car accompagnant le processus de grammaticalisation et de paradigmatisation. Or, cette tendance n’ayant pas entièrement abouti, les vsup n’ont pas fini par s’organiser dans un sous-paradigme d’aspect et de phase avec des membres possédant chacun une valeur spécifique.

Deuxièmement, j’ai constaté qu’au sein des constructions décrites ici, certains vsup possèdent des valeurs d’aspect ou de phase qui interagit avec la morphologie, tout en l’enrichissant. Ce sont les vsup les plus grammaticalisés: avoir, être, donner, faire, prendre, alors que le choix d’autres vsup semble surtout régi par le noyau lexical prédicatif.

Troisièmement, dû au fait qu’il n’existe pas d’inventaire clos, avec un choix entre formes ayant chacune sa valeur grammaticale propre, mon investigation ne m’a pas permis de conclure à l'établissement d’une nouvelle catégorie d’aspect ou de phase marquée par les vsup, mais certes à une tendance vers sa création, en particulier vers la fin du moyen âge. Par conséquent, je ne puis affirmer que les vsup constituent un sous-paradigme signalant des aspects ou des phases qui se laissent intégrer dans le système des temps et des aspects du français.