Introduction

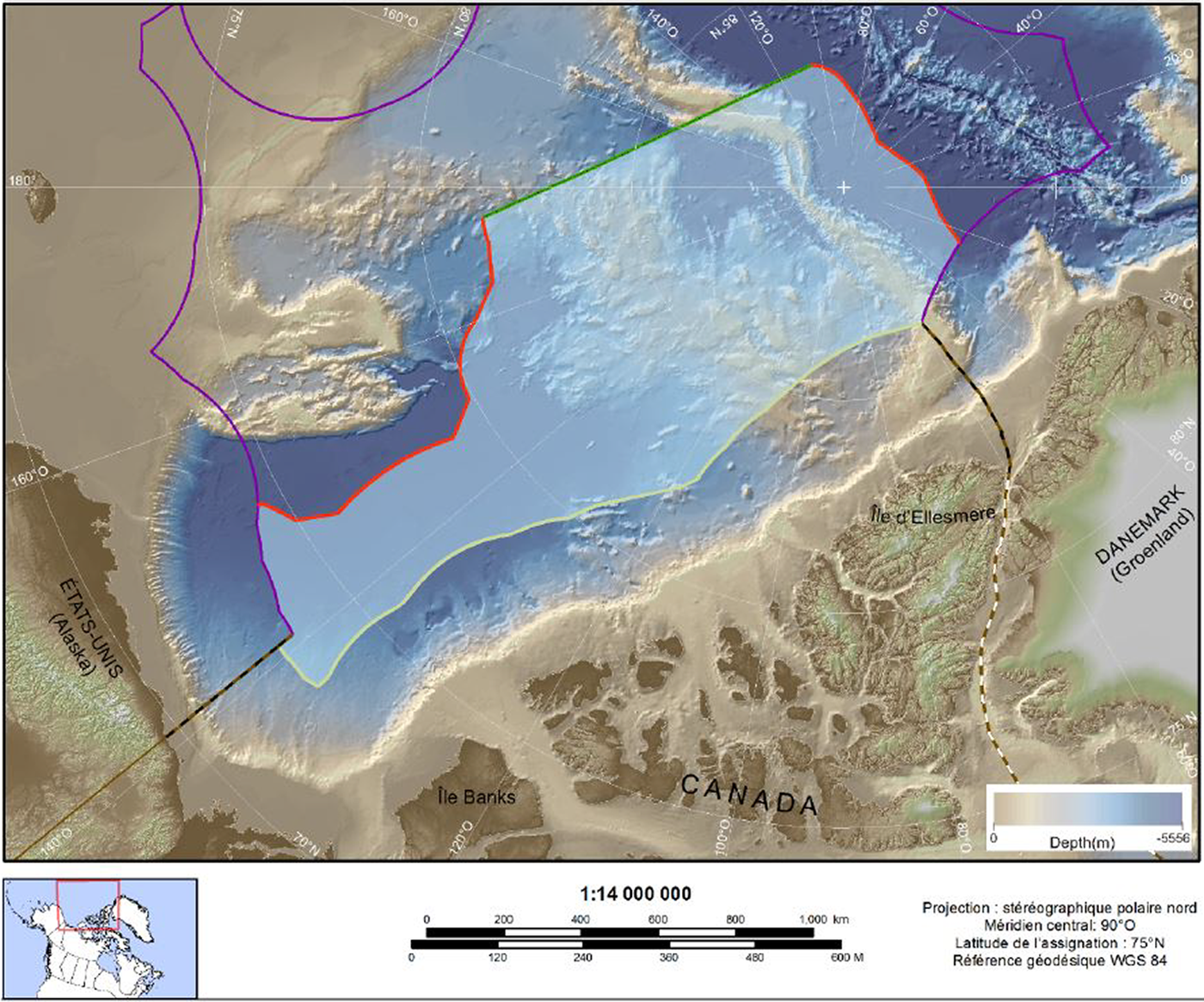

Le 23 mai 2019, le Canada dépose, auprès de la Commission sur les limites du plateau continental (CLPC), un dossier concernant son plateau continental étendu dans l’océan Arctique couvrant une superficie d’environ 1,2 millions de kilomètres carrés (voir les figures 1 et 2).Footnote 1 Cette soumission marque l’aboutissement d’années de recherche et l’enclenchement de la procédure internationale prévue par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) pour valider scientifiquement la délinéation, soit la détermination des limites extérieures, du plateau continental étendu que propose le Canada.Footnote 2

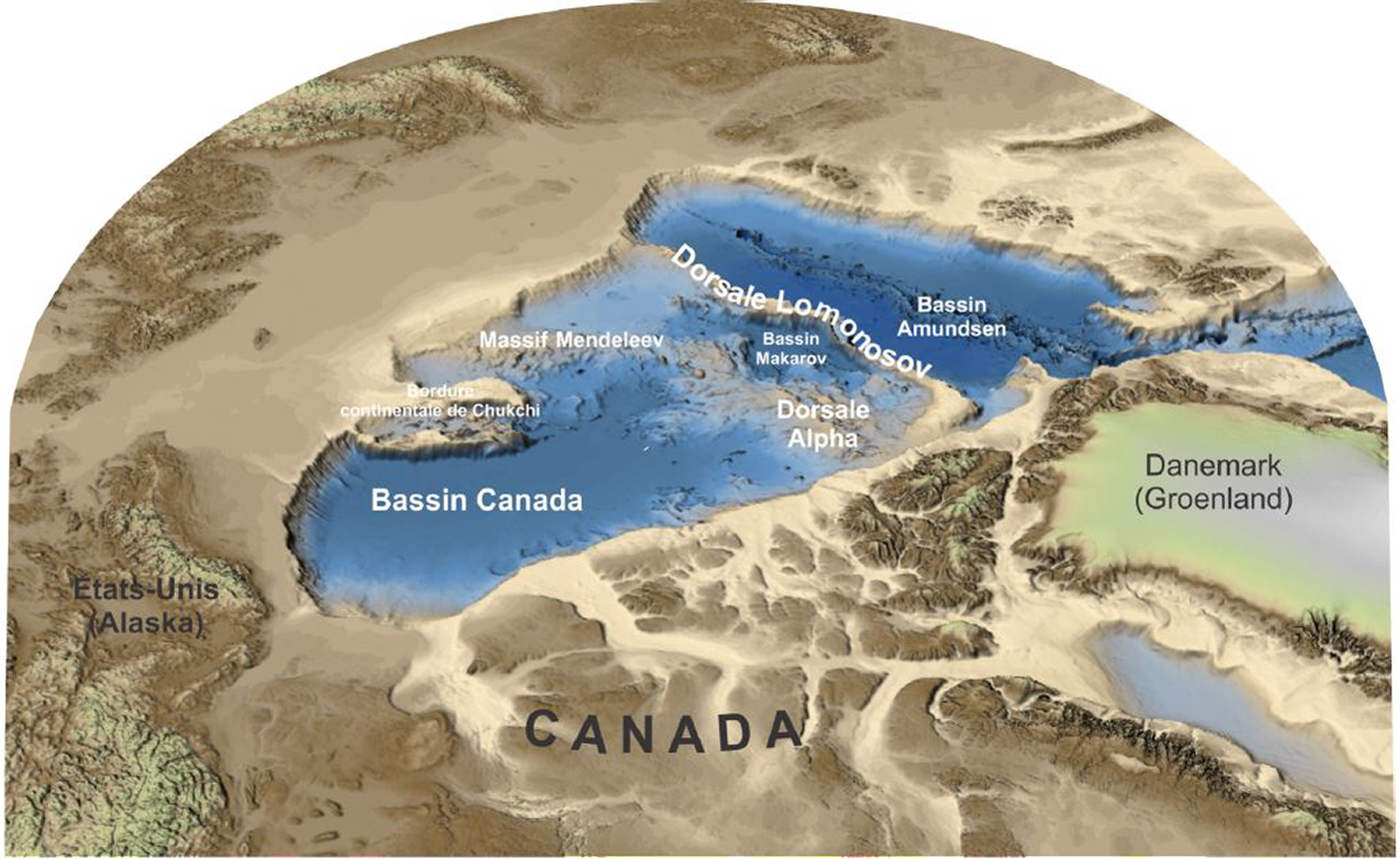

Figure 1. La morphologie du fond marin arctique (Gouvernement du Canada, Demande partielle du Canada à la Commission des limites du plateau continental concernant son plateau continental dans l’océan Arctique, résumé, 2019 à la p 14, reproduit avec la permission du ministère des Ressources naturelles du Canada, 2020).

Figure 2. Le plateau continental étendu arctique du Canada (Gouvernement du Canada, Demande partielle du Canada à la Commission des limites du plateau continental concernant son plateau continental dans l’océan Arctique, résumé, 2019 à la p 16, reproduit avec la permission du ministère des Ressources naturelles du Canada, 2020).

Le régime du plateau continental est consacré à la partie VI de la convention. L’article 77 reconnaît à l’État côtier une compétence souveraine exclusive sur son plateau continental aux fins de l’exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles.Footnote 3 Le plateau continental revient de droit à l’État côtier,Footnote 4 indépendamment de la détermination de sa limite extérieure. Selon l’article 76, tout État a droit à un plateau continental d’une largeur de 200 milles marins mesurés à partir des lignes de base, mais si le rebord externe de la marge continentale s’étend au-delà de 200 milles marins, l’État côtier peut prétendre à un plateau continental dit “étendu.”Footnote 5 L’article 76 prévoit les règles suivant lesquelles la limite extérieure du plateau continental étendu est déterminée.Footnote 6 Il prévoit également la procédure d’évaluation devant la CLPC.Footnote 7

La notion juridique de plateau continental tire ses origines des sciences océanographiques. Par conséquent, la définition du plateau continental étendu prévue à la CNUDM est empreinte de références à des termes scientifiques. Ainsi, l’exercice d’interprétation et d’application de l’article 76 se trouve au cœur de riches débats à la fois juridiques et scientifiques. Ces échanges demeurent fluides, à la fois parce que les connaissances scientifiques avancent sans cesse et parce que chaque plateau continental constitue un cas d’espèce qui nécessite de réinterroger les catégories juridiques et scientifiques à la lumière de faits nouveaux. La fluidité est telle qu’il est possible d’émettre l’hypothèse — impossible à vérifier, certes — que l’évaluation par la CLPC d’un même dossier à quelques années d’intervalle ne mènerait pas aux mêmes conclusions en raison de l’évolution des connaissances et des exigences. Il n’en demeure pas moins que des compréhensions communes, plus ou moins stables, se forgent à la faveur des rencontres des différents groupes épistémiques.Footnote 8

La détermination des limites extérieures des plateaux continentaux en Arctique résulte dès lors d’une interprétation de la CNUDM dans laquelle s’entrelacent arguments scientifiques et juridiques à l’égard d’une situation géophysique singulière. Dans cette perspective, nous nous attelons à discerner la manière dont le Canada a composé avec la triple interprétation sous-jacente à la soumission canadienne, à savoir l’interprétation des règles juridiques qui figurent à l’article 76 de la convention, des catégories scientifiques auxquelles ces règles renvoient et des phénomènes géophysiques du fond marin arctique. Nous soutenons que ce processus interprétatif présente des défis, mais qu’il offre aussi des opportunités que le Canada a saisies en s’engageant activement dans la production d’un consensus scientifique et la construction d’un argumentaire juridique au soutien de la délinéation de son plateau continental étendu.

Pour appréhender ces questions, nous proposons une étude articulée autour de la notion de “prolongement naturel.” Celle-ci est au cœur du régime des plateaux continentaux étendus dans la mesure où le paragraphe 1 de l’article 76 de la CNUDM décrit le plateau continental étendu comme le “prolongement naturel du territoire terrestre” de l’État côtier.Footnote 9 La notion du prolongement naturel soulève un certain nombre de questions. À quel phénomène renvoie-t-elle? Formule-t-elle un critère juridique portant sur l’appartenance du plateau continental? Dans l’affirmative, comment cette appartenance serait-elle à établir? Serait-elle de nature particulière pour les hauts-fonds constituant un élément naturel de la marge continentale mentionnés au paragraphe 6 de l’article 76?

Nous allons présenter les réponses que les communautés scientifiques et juridiques interpellées ont apportées à ces questions, tout en soulignant les incertitudes qui demeurent. Nous allons également nous attarder à la manière dont le Canada a participé à la co-construction de consensus scientifiques et juridiques concernant ces questions dans le but de s’assurer que la compréhension du plateau continental véhiculée dans les communautés épistémiques, dont la CLPC, lui est favorable. Dans un premier temps, il nous semble cependant nécessaire de mettre en relief la nature intersubjective des activités interprétatives auxquelles se livrent les États et la communauté scientifique à l’occasion de la procédure d’évaluation scientifique de la délinéation qui se déroule devant la CLPC.

La délinéation: une triple interprétation juridique, scientifique et factuelle

L’article 76 se distingue par ses multiples références à des catégories scientifiques concernant la morphologie et la géologie des fonds marins. Il force les États à recueillir et interpréter des données bathymétriques, sismiques, magnétiques, gravimétriques et tectoniques afin de déterminer l’origine, l’âge, la structure, la profondeur et la composition des fonds marins et ainsi fixer les limites de leur plateau continental. Or, le plateau continental est avant tout une catégorie juridique: il existe effectivement un décalage entre le plateau continental du juriste et le phénomène étudié par le géophysicien.Footnote 10 Ce décalage s’est accentué avec l’avancement des connaissances scientifiques depuis l’adoption de la CNUDM en 1982. En pratique, la détermination des limites du plateau continental étendu est ainsi loin d’une simple opération mécanique. L’évaluation de phénomènes géophysiques complexes par référence à des catégories juridiques et scientifiques incertaines crée un triple défi d’interprétation d’ordre juridique, scientifique et factuel. Elle ouvre toutefois aussi un espace propice à la co-construction de la compréhension de ces éléments.

La CLPC joue un rôle particulièrement important dans ce contexte. Il appartient bien sûr à l’État côtier de fixer les limites extérieures de son plateau continental.Footnote 11 Or, dans le cas d’un plateau continental étendu, la CLPC contribue, à travers ses recommandations, à des interprétations qui sont nécessairement prises en compte par l’État côtier lors de la préparation de sa soumission. Composée d’experts en géologie, en géophysique ou en hydrographie (et non de juristes),Footnote 12 la commission n’a pas une fonction décisionnelle, mais une fonction consultative. Elle peut ainsi soutenir l’État côtier dans la délinéation de son plateau continental entendu et “émettre, à [s]a demande, […] des avis scientifiques et techniques.”Footnote 13 Sa tâche principale consiste toutefois à “examiner les données et autres renseignements présentés par les États côtiers” et à “soumettre des recommandations.”Footnote 14 Elle procède ainsi à une évaluation scientifique de la délinéation proposée par les États côtiers et, dans le meilleur des cas, leur recommande de fixer les limites telles que proposées ou avec modifications mineures. L’article 76 dispose que “les limites fixées par un État côtier sur la base de ses recommandations sont définitives et de caractère obligatoire.”Footnote 15 Au-delà de la question de savoir si ce pouvoir de recommandation confère à la CLPC un mandat à portée normative,Footnote 16 il y a un consensus que son rôle véritable est de légitimer les choix de l’État côtier à travers un processus international d’évaluation scientifique.Footnote 17 En effet, une “présomption de validité” accompagne les limites fixées sur la base d’une recommandation de la CLPC.Footnote 18

Bien que la commission ait adopté des Directives scientifiques et techniques (Directives)Footnote 19 pour “clarifier son interprétation des termes scientifiques, techniques et juridiques contenus dans la Convention,”Footnote 20 des incertitudes demeurent et un travail complexe d’interprétation se réalise dans le cadre de la procédure devant la CLPC. Dans ce contexte, une représentation traditionnelle attribue à la CLPC une autorité reposant sur une conception rationnelle de la science: ses experts procéderaient d’une manière supposément objective et neutre à l’analyse des données, interprétations et conclusions soumises par l’État côtier. Cette conception du travail de la commission, qualifiée de “positiviste,”Footnote 21 nous paraît cependant réductrice, sinon un portrait déformé de son fonctionnement. Ce dernier, nous semble-t-il, s’inscrit plutôt dans une logique intersubjective qui amène de nombreux acteurs à participer à une co-construction du sens des termes juridiques, des catégories scientifiques et des phénomènes géophysiques.

La reconnaissance de la validité scientifique d’une délinéation donnée est obtenue à travers la collaboration de scientifiques provenant de divers États, réseaux et communautés épistémiques qui négocient entre eux la connaissance scientifique jugée pertinente au regard des faits de l’espèce et des règles juridiques applicables. De l’interaction entre la CLPC, la communauté scientifique plus large et les États émerge un “consensus géré” activement sur le plan international.Footnote 22

C’est ainsi que nous proposons d’analyser certains éléments saillants de la soumission canadienne sur fond d’une compréhension intersubjective de l’activité interprétative à laquelle se livrent les acteurs intervenant dans la procédure devant la CLPC. Fondée sur un certain scepticisme concernant la possibilité même d’une démarche purement rationnelle, dans les entreprises autant scientifiques que juridiques, cette compréhension est alimentée par les approches constructivistes des sciences sociales et herméneutiques du droit. Selon l’approche constructiviste, telle que forgée par des théoriciens des relations internationales,Footnote 23 la réalité internationale est largement déterminée par des processus cognitifs reposant sur des idées, des normes, du savoir, de la culture et des arguments partagés par les acteurs et formant des convictions intersubjectives.Footnote 24 Pour comprendre les intérêts et les comportements étatiques, les structures internationales sont ainsi investiguées non pas en tant que structures de pouvoir, mais en tant que structures “de sens et de valeur sociale.”Footnote 25 Saisissant les processus sociaux qui façonnent la création et le fonctionnement du droit international,Footnote 26 cette approche favorise une compréhension du droit qui est sociologiquement riche et historiquement ancrée.Footnote 27

Centrée sur les interprétations juridiques, notre analyse de la soumission canadienne n’a pas de prétention empirique, mais revêt une nature doctrinale classique. Or, sensibilisée au caractère intersubjectif des interprétations émanant des processus où les acteurs forgent, ensemble, leur compréhension de concepts juridiques et scientifiques en jeu, elle vise à proposer une étude qui évite les raccourcis intellectuels du formalisme méthodique associé au positivisme juridique. Reconnaissant qu’il est impossible de déduire logiquement et purement rationnellement les conséquences juridiques pour une situation donnée à partir des normes posées, l’herméneutique juridique envisage le droit plutôt comme un processus dynamique et itératif de détermination — ou, selon la terminologie constructiviste, de “construction” — de sens. Ce processus est certes basé sur le texte juridique, mais tient compte de son contexte vivant et historique, contexte dont l’interprète fait lui-même partie.Footnote 28 Le droit, selon cette approche, émerge des rapprochements qu’établit le juriste entre l’état de faits et la norme juridique;Footnote 29 il émerge ainsi d’un travail d’interprétation fondamentalement “créateur.”Footnote 30 La règle juridique et les faits ne sont pas envisagés comme des constantes, mais comme le fruit d’interprétations, des constructions mentales façonnés par les boucles de rétroaction entre la règle, les faits et les autres facteurs influant sur la lecture de l’interprète. En tant que philosophie de la compréhension, l’herméneutique n’est pas exclusive à l’interprétation des textes. La compréhension scientifique du phénomène géophysique qu’est le plateau continental étendu se construit de manière similaire, c’est-à-dire “par l’intersubjectivité et le consensus entre les parties prenantes.”Footnote 31

La procédure d’évaluation scientifique indépendante devant la CLPC, enchâssée dans le droit des plateaux continentaux, suscite, voire encourage la co-construction, entre les différents acteurs interpellés, du sens des catégories scientifiques, des règles juridiques et des phénomènes géophysiques singulières. Le Canada a activement investi l’espace interprétatif que cette procédure offre, notamment dans le but de faire émerger des consensus favorables à ses interprétations. Sans chercher à évaluer le bien-fondé scientifique de la soumission canadienne, nous allons contextualiser les interprétations que le Canada a retenues en explorant le sens attribué au cadre juridique et aux notions scientifiques auxquelles ce cadre renvoie et en brossant le portrait des processus qui ont permis l’émergence de ces interprétations.

Le “prolongement naturel”

Selon le paragraphe 1 de l’article 76 de la CNUDM, le plateau continental étendu d’un État côtier comprend “toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale.” L’expression “prolongement naturel” renvoie au fondement du titre de l’État côtier et renferme, selon une pratique internationale bien établie, un critère juridique imposant à l’État côtier de démontrer l’appartenance du plateau continental envisagé à son territoire terrestre. Le sens précis du critère et, partant, la nature des données scientifiques qui permettent d’en faire la preuve sont un enjeu particulier pour le plateau continental canadien qui présente certaines discontinuités morphologiques. Enfin, les efforts déployés par les États circumpolaires pour démontrer le prolongement naturel s’avèrent profitables au regard de la notion connexe des “hauts fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale” du paragraphe 6 de l’article 76.

de la description d’un phénomène physique à un titre juridique

Le rôle du “prolongement naturel” dans le cadre du régime juridique du plateau continental s’est cristallisé graduellement. La première articulation du concept de plateau continental comme l’apanage de l’État côtier remonte à la proclamation de 1945 du président américain Harry Truman: celle-ci le définit comme “une extension de la masse terrestre de l’État côtier et donc comme une composante naturelle de celle-ci,” tandis que ses ressources “constituent souvent le prolongement vers la mer d’un gisement ou d’un dépôt situé sur le territoire.”Footnote 32 Elle évoque ainsi la contiguïté géographique et la continuité géologique du sol et du sous-sol marins avec le territoire terrestre en tant que fondement de la compétence souveraine des États-Unis sur le plateau continental et ses ressources.Footnote 33 Dans la Convention sur le plateau continental de 1958, qui traduit le concept trumanien en régime juridique international, cette contiguïté apparaît à travers la mention du “lit de la mer et [du] sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes.”Footnote 34

L’expression “prolongement naturel” a cependant été forgée par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans les affaires du plateau continental de la mer du Nord de 1969. La cour estime que “le droit de l’État riverain sur son plateau continental a pour fondement la souveraineté qu’il exerce sur le territoire dont ce plateau continental est le prolongement naturel sous la mer.”Footnote 35 Lors des négociations de la CNUDM, la continuité entre le territoire terrestre et le plateau continental devient l’un des arguments des États côtiers riverains de larges plateaux continentaux pour revendiquer des droits souverains s’étendant jusqu’au rebord externe de la marge continentale. Le paragraphe 1 de l’article 76 est en grande partie le résultat de ces revendications.Footnote 36

La CIJ a l’occasion de se prononcer dès 1982 sur cette disposition qui figure alors au projet de la CNUDM. En effet, dans une affaire de délimitation opposant la Tunisie et la Lybie, la cour considère que le prolongement naturel du territoire terrestre est le “critère principal” de la première partie du paragraphe 1, complété par le critère de distance à la deuxième partie du paragraphe.Footnote 37 En 1985, dans une autre affaire de délimitation opposant cette fois la Libye et Malte, la cour réitère que “les notions de prolongement naturel et de distance ne sont pas des notions opposées mais complémentaires.”Footnote 38 En effet, le titre sur le plateau continental d’une largeur maximale de 200 milles marins, intimement lié à la zone économique exclusive, est détaché du concept de prolongement naturel et basé exclusivement sur un critère de distance.Footnote 39 À l’inverse, le “prolongement naturel” et les caractéristiques géophysiques du fond marin auxquelles l’expression renvoie forment le fondement du titre pour le plateau continental étendu.Footnote 40 En ce sens, le plateau continental de l’article 76 apparait comme une catégorie juridique à deux volets, l’un ancré dans la réalité du fond marin et l’autre purement artificiel.

Les Directives de la CLPC reprennent ces deux fondements distincts du titre.Footnote 41 L’État côtier qui ne dispose que d’un plateau continental dont le titre est basé sur la distance n’a qu’à s’assurer de la publicité de la limite de ce plateau continental.Footnote 42 Étant donné que la procédure devant la CLPC concerne le plateau continental étendu, les Directives concernent surtout le titre fondé sur le prolongement naturel et la délinéation du plateau continental étendu.

du titre juridique au test scientifique d’appartenance

Selon les Directives, l’État côtier souhaitant déterminer la limite extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins doit, pour confirmer son titre, satisfaire à un “test d’appartenance.” Celui-ci est “conçu pour déterminer le droit d’un État côtier de tracer les limites extérieures du plateau continental sur l’ensemble du prolongement naturel de son territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale.”Footnote 43 La satisfaction du test d’appartenance est une condition indispensable à l’établissement de la limite extérieure du plateau continental, car seulement

[s]i un État est en mesure de démontrer à la Commission que le prolongement naturel immergé de son territoire terrestre jusqu’au rebord externe de sa marge continentale s’étend au-delà de la limite des 200 milles marins, la limite extérieure de son plateau continental peut être tracée en appliquant l’ensemble complexe de règles décrit aux paragraphes 4 à 10.Footnote 44

Pour appliquer le test, la CLPC se “fondera sur les dispositions du paragraphe 4 […] pour déterminer si un État côtier a le droit de tracer les limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins.”Footnote 45 Si la ligne déterminée selon le paragraphe 4 se situe au-delà de 200 milles marins, “[l’]État côtier est en droit de fixer les limites extérieures du plateau continental comme le prescrivent les dispositions des paragraphes 4 à 10 de l’article 76.” L’incertitude créée par ces formulations, qui semblent amalgamer l’établissement du titre et la détermination des limites extérieures, a été soulignée.Footnote 46 Or, la pratique de la CLPC et des États ne laisse pas de doute qu’il s’agit de deux aspects distincts. Le titre sur le plateau continental étendu trouve son fondement dans le concept de prolongement naturel du paragraphe 1; il ne dépend pas de la détermination de ses limites extérieures qui, elle, est effectuée sur la base des formules du paragraphe 4.Footnote 47 La contradiction apparente des Directives se dissipe ainsi à la seconde lecture: l’État peut s’appuyer sur des données géomorphologiques ou géologiques relevées conformément aux formules du paragraphe 4 et nécessaires pour la délinéation de son plateau continental pour démontrer que celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins. Si l’État parvient à faire cette démonstration, il peut fixer les limites extérieures conformément aux paragraphes 4 à 10.

Que le “prolongement naturel” du paragraphe 1 est considéré par la CLPC comme un critère à part entière et distinct de la question des limites régie par le paragraphe 4 ressort sans équivoque de ses recommandations concernant l’île de l’Ascension adressées en 2010 au Royaume-Uni.Footnote 48 La commission estime que l’île s’appuie sur une base volcanique très étroiteFootnote 49 et distincte du point de vue morphologique, géologique, géophysique et géochimique des fonds marins qui l’entourent.Footnote 50 Elle soutient que la zone de la base du talus se trouve nécessairement à la base de la structure volcaniqueFootnote 51 et non pas, comme proposé par le Royaume-Uni, plus loin sur les grands fonds marins environnants formant la dorsale médio-atlantique, une dorsale océanique.Footnote 52 Elle juge donc invalides les points du pied du talus proposés par le Royaume-Uni au motif qu’ils ne seraient pas associés à la marge continentale de l’île.Footnote 53 Le Royaume-Uni échoue dès lors à établir que le plateau continental envisagé appartient à l’île de l’Ascension.Footnote 54 Par conséquent, la CLPC recommande au Royaume-Uni de ne pas établir les limites du plateau continental de l’île de l’Ascension au-delà de 200 milles marins sur la base des données scientifiques fournies dans sa soumission et subséquemment.

Si ces conclusions de la CLPC ont permis de mettre en relief l’importance concrète du critère de “prolongement naturel” dans le processus de la détermination des limites extérieures du plateau continental, une décision en matière de délimitation du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) sème des doutes la même année. Le Bangladesh, dans une affaire l’opposant au Myanmar, argumente en effet que la notion de prolongement naturel exige d’établir la continuité géologique et géomorphologique — cumulativement — entre la masse terrestre de l’État côtier et les fonds marins situés au-delà de 200 milles marins.Footnote 55 Le TIDM procède alors à un raisonnement pour le moins sibyllin. Il estime qu’il ne “saurait accepter que le prolongement naturel […] constitue un critère distinct et indépendant qu’un État côtier doit remplir pour avoir droit à un plateau continental au-delà de 200 milles marins.”Footnote 56 Tout en prenant “note du ‘test d’appartenance’ appliqué par la Commission, sur la base de l’article 76, paragraphe 4, pour déterminer l’existence d’un titre au-delà de 200 milles marins,” il considère que ce titre devrait être déterminé par référence au rebord externe de la marge continentale, conformément au paragraphe 4 de l’article 76.Footnote 57 Le TIDM n’est pas convaincu de la pertinence de s’attarder à une discontinuité géologique alléguée par le Bangladesh, considérant que l’existence d’une marge continentale des deux États dans la zone de chevauchement ne fait pas de doute.Footnote 58

Ce raisonnement du TIDM n’est pas unanime. Tant le juge Gao dans son opinion individuelleFootnote 59 que le juge Lucky dans sa dissidenceFootnote 60 sont notamment en désaccord avec le traitement expéditif que le tribunal réserve au concept de prolongement naturel. L’effet du raisonnement du TIDM au-delà du litige demeure incertain. Les différends de délimitation sont des cas d’espèce difficiles à généraliser et l’affaire du golfe du Bengale n’y fait pas exception. Son plateau continental constitué d’une épaisse couche sédimentaire est un cas unique, comme le constate le TIDMFootnote 61 et comme l’admettent les deux parties qui fondent toutes deux leur titre respectif sur cette couche sédimentaire.Footnote 62 Certains auteurs soulignent que la compréhension du tribunal quant au prolongement naturel contraste avec celui de la CLPC.Footnote 63 Or, malgré certaines formulations ambiguës, le TIDM distingue entre le titre sur le plateau continental et ses limites extérieures.Footnote 64 Le contraste pourrait s’expliquer, du moins partiellement, par le fonctionnement propre du règlement des différends. En effet, dans un litige, le juge questionne rarement les éléments factuels admis par les parties — en l’espèce, la contiguïté géomorphologique de la couche sédimentaire. Par ailleurs, les particularités du litige déterminent la pertinence d’une contestation — en l’espèce, la pertinence de l’origine géographique de la couche sédimentaire pour établir si la contiguïté géomorphologique et la continuité géologique apparentes pourraient être interrompues.Footnote 65 En refusant de considérer la preuve géologique présentée par le Bangladesh, mais en assumant, sur la base de l’admission de la couche sédimentaire, que chaque partie dispose d’un titre,Footnote 66 le TIDM peut procéder sachant qu’un enjeu du litige est la délimitation des plateaux continentaux étendus afin de débloquer l’analyse de la délinéation des plateaux continentaux des deux États par la CLPC.Footnote 67

Notons que dans l’affaire Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration opposant le Bangladesh à l’Inde, le tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII semble aligner son raisonnement sur celui du TIDM. Or, en réalité il ne fait que constater l’accord des deux parties que “their entitlements beyond 200 nm [sic] are determined by application of article 76, paragraph 4” et qu’aucune partie ne peut revendiquer “a superior entitlement based on geological or geomorphological factors”Footnote 68 sans se pencher sur ces éléments qui ne sont pas litigieux. Se référant ensuite sommairement au raisonnement du TIDM, incluant sa conclusion qu’il peut procéder à la délimitation, le tribunal arbitral constate que dans le cas devant lui, sa seule tâche consiste à délimiter le plateau continental étendu entre le Bangladesh et l’Inde. Autrement dit, tandis que le TIDM a été amené à clarifier que le Bangladesh et le Myanmar avaient un titre sur le plateau continental étendu concerné et à décider s’il fallait hiérarchiser leurs titres respectifs, le tribunal arbitral n’avait pas à trancher de telles questions préalablement à la délimitation du plateau continental étendu du Bangladesh et de l’Inde. Il est vrai qu’il ne remet pas en cause le raisonnement du TIDM, mais il serait déraisonnable de déduire de sa référence laconique aux passages pertinents qu’il l’entérine dans toutes ses nuances.

L’interprétation juridique du TIDM relativement au prolongement naturel pourrait ultimement s’avérer sans incidence sur les interprétations dominantes dans le processus scientifique distinct qui se déroule devant la CLPC. Cela se confirme à tout le moins pour la soumission canadienne. L’établissement scientifique de l’appartenance des deux soulèvements marqués au centre de l’océan Arctique — généralement appelés dorsales Lomonosov et Alpha-Mendeleïev — à la marge continentale du Canada, fut au cœur des premières expéditions de recherche en 2006 (Lomonosov Ridge Test of Appurtenance Survey [LORITA]) et 2008 (Alpha Ridge Test of Appurtenance Survey [ARTA]) et fait partie intégrante de la soumission canadienne.Footnote 69

le test d’appartenance: le type de preuve scientifique admissible

L’argumentation du Bangladesh dans le litige de délimitation décidé par le TIDM, loin d’être absurde, fait écho au débat sur la nature du prolongement naturel et, partant, le type de preuve requis pour établir l’appartenance. En effet, le prolongement naturel pourrait autant renvoyer à la continuité géomorphologique qu’à la continuité géologique. S’appuyant sur l’histoire de négociation de l’article 76, Heidar explique que la définition de la marge continentale est basée surtout sur la géomorphologie et paraît neutre au regard du type crustal, ce qui l’amène à conclure que les caractéristiques géologiques du prolongement importent peu pour fonder le titre.Footnote 70 Symonds et ses collègues, rappelant la genèse du concept juridique du plateau continental et les termes employés par l’article 76, estiment que le concept de prolongement naturel renvoie soit à la morphologie de la marge continentale composée du plateau, du talus et du glacis, soit à la géologie des fonds-marins et de leur sous-sol.Footnote 71 Macnab souligne dès 2000 que le soulèvement du fond marin doit être relié morphologiquement ou géologiquement à la masse terrestre, cette appartenance pouvant être établie sur la base de données bathymétriques, sismiques, tectoniques, magnétiques et gravimétriques.Footnote 72 Bien que l’approche morphologique soit considérée, au début des années 2000, comme étant à privilégier et généralement suffisante,Footnote 73 certains scientifiques préconisent, du fait de l’avancée des techniques d’imagerie sous-marine, de mettre davantage l’accent sur l’approche géologique.Footnote 74 Les Directives de la CLPC permettent de se fonder autant sur des considérations géomorphologiques que sur des considérations géologiques.Footnote 75

Les réflexions des auteurs écrivant au début des années 2000 consistaient principalement en des spéculations éclairées sur la manière dont la commission pourrait appliquer l’article 76, car le régime juridique du plateau continental étendu n’a été pleinement opérationnalisé qu’à partir de la fin des années 2000. La Russie présente la première soumission à la CLPC en 2001, mais la majorité des États pouvant prétendre à un plateau continental étendu procèdent depuis 2009 seulement.Footnote 76

Étudiant la pratique de la CLPC, Kunoy conclut en 2017 qu’elle évalue l’existence du prolongement naturel généralement sur la base d’éléments morphologiques.Footnote 77 Toutefois, dans ses recommandations adressées aux Îles Cook en 2016, la commission considère que des preuves géologiques sont nécessaires pour démontrer le prolongement naturel du territoire terrestre au-delà de 200 milles marinsFootnote 78 et elle estime les données insuffisantes pour établir la prolongation morphologique et/ou géologique des fonds marins considérés par les Îles Cook.Footnote 79

C’est dans ce contexte que se pose, pour le Canada, le Danemark et la Russie, la question de la qualification, au sens du test d’appartenance, de plusieurs zones de soulèvement du fond marin arctique comme prolongement naturel justifiant l’extension de leurs plateaux continentaux respectifs au-delà de 200 milles marins. L’enjeu est notable, car la preuve morphologique est techniquement plus facile et moins dispendieuse. Or, des ruptures morphologiques entre les dorsales Lomonosov et Alpha-Mendeleïev et les marges nord-américaine et sibérienne pourraient faire douter de l’appartenance des soulèvements aux marges continentales.Footnote 80 L’appartenance géologique est ainsi au cœur du questionnement, car morphologiquement, les dorsales pourraient s’apparenter à des dorsales océaniques qui ne peuvent générer un plateau continental étendu.Footnote 81 Il n’est pas improbable que cette problématique soit une des raisons qui a motivé la CLPC à recommander à la Russie de réviser sa soumission de 2001.Footnote 82

Après des années de recherche visant à renforcer ses données, la Russie soumet une soumission révisée en 2015, qui présente la dorsale Lomonosov et le massif Mendeleïev comme le prolongement naturel de son territoire terrestre.Footnote 83 Le Canada et le Danemark, pour leur part, ont entrepris conjointement plusieurs programmes de recherche dans le but d’établir que la dorsale Lomonosov était bien le prolongement naturel de leurs territoires terrestres respectifs (LORITA en 2006, Ward Hunt Island et LOMGRAV en 2009).Footnote 84 En 2008, le programme canadien ARTA vise à établir que la dorsale Alpha est le prolongement naturel du territoire terrestre canadien.Footnote 85 Cette dorsale, un plateau volcanique qui se prolonge sur le massif Mendeleïev, fait partie de la Haute province ignée de l’extrême Arctique, connue sous l’acronyme anglais HALIP. De telles provinces ignées peuvent se former sur une croute océanique ou sur une croute continentale. L’histoire tectonique de la dorsale Alpha est mal connue, bien que des indications laissent penser qu’elle a des composantes continentales,Footnote 86 ce qui pourrait en faire un prolongement naturel du territoire terrestre canadien au sens de l’article 76.

À en juger par sa soumission, le Canada considère, de toute évidence, pouvoir faire la preuve de l’appartenance de la dorsale Lomonosov et de la dorsale Alpha-Mendeleïev à sa marge continentale:

La marge continentale du Canada dans l’océan Arctique fait partie d’une marge continentale morphologiquement continue qui inclut plusieurs grandes zones de soulèvement du fond marin. Ces zones surélevées incluent le plateau arctique central (dorsale de Lomonosov, dorsale Alpha et massif Mendeleïev) qui forme le prolongement submergé de la masse terrestre du Canada. Des preuves géologiques et géophysiques démontrent que le plateau arctique central forme une entité continue avec la masse terrestre du Canada.Footnote 87

Les données utilisées au soutien de l’appartenance des dorsales au territoire terrestre canadien sont, selon ce qu’il paraît, de nature tant géomorphologique que géologique et géophysique. Selon Riddell-Dixon, les dernières jouent un rôle crucial.Footnote 88

du “prolongement naturel” aux “éléments naturels”: un même enjeu

Les dorsales Lomonosov et Alpha-Mendeleïev soulèvent une deuxième question de qualification. En effet, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental ne peut dépasser une ligne de contrainte tracée à 350 milles marins des lignes de base (ligne de contrainte de distance).Footnote 89 Or, cette restriction ne s’applique pas aux “hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale.”Footnote 90 Si l’État côtier parvient à faire la preuve que le soulèvement du fond marin en question est un tel haut-fond, il peut utiliser l’une ou l’autre des lignes de contrainte du paragraphe 5, soit la ligne de contrainte de distance ou la ligne de contrainte de profondeur qui est tracée à une distance maximale de 100 milles marins de l’isobathe de 2500 mètres. Dans le cas exceptionnel où l’isobathe de 2500 mètres ne serait pas atteint, le recours à cette ligne de contrainte de profondeur n’impose aucune limite. La limite extérieure du plateau continental étendu correspond alors à la ligne maximale tracée conformément au paragraphe 4.

Sur les dorsales Lomonosov et Alpha-Mendeleïev l’isobathe de 2500 mètres n’est effectivement pas atteint.Footnote 91 L’enjeu pour le Canada consiste ainsi à établir que les deux soulèvements constituent des “éléments naturels de la marge continentale.” Le fait que les deux dorsales semblent connecter le continent nord-américain et le continent asiatique ajoute une singularité. En effet, si le Canada réussit à faire la preuve qu’elles constituent des éléments de sa marge continentale et à supposer que la Russie parvienne, elle aussi, à faire cette preuve en ce qui concerne sa marge continentale, les considérations géophysiques du paragraphe 4 ne sont d’aucun secours pour fixer la limite de leurs plateaux continentaux étendus respectifs. Les deux États, ainsi que le Danemark en ce qui concerne la dorsale Lomonosov, partageraient un même plateau continental avec la particularité que le plateau continental géophysique provenant du côté nord-américain se superposerait à la mer territoriale du côté asiatique et vice-versa. En l’absence de considérations géophysiques pour guider la délinéation du plateau continental, celle-ci se fera par référence à des considérations juridico-politiques, y compris le droit de chaque État côtier à une mer territoriale et, le cas échéant, à un plateau continental d’une largeur de 200 milles marins, voire plus. Notons que dans leurs soumissions respectives, tant la Russie que le Canada ont fait preuve de retenue, fixant la limite de leur plateau continental étendu respectif au large de la ligne des 200 milles marins de l’autre État, alors que le Danemark l’a fait coïncider avec la ligne des 200 milles marins de la Russie.Footnote 92 Il va de soi par ailleurs que cette délinéation de part et d’autre ne sera que le prélude à des négociations visant à délimiter le plateau continental dans la zone de chevauchement conformément à l’article 83.

La nature des hauts-fonds, qui doivent être des “éléments naturels de la marge continentale,” fait réapparaître la notion de prolongement naturel sous une autre forme. Si cette notion est réduite à une simple “figure rhétorique”Footnote 93 dans les cas où la délinéation s’effectue en vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 76, elle prend tout son sens dans le cas particulier de hauts-fonds visés au paragraphe 6. Rappelons que celui-ci fait référence aux “hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu’elle comporte.” Cette formulation soulève la question de la nature et de la forme des hauts-fonds concernés. À commencer par la forme, l’énumération introduite par “tels que” indique que la liste n’est pas exhaustive — une conclusion tirée aussi dans les Directives de la CLPC.Footnote 94 Des soulèvements marins d’une autre forme et, partant, d’une autre désignation topographique, peuvent également être qualifiés de hauts-fonds au sens du paragraphe 6. Or, ce raisonnement ne permet pas de dire avec certitude si un soulèvement qui prend la forme spécifique d’une dorsale est également couvert. Le fait que la première clause du paragraphe 6 prévoit une règle spécifique pour les dorsales sous-marines permettrait d’argumenter que leur omission dans l’énumération dans la deuxième clause indique qu’elles ne sont pas couvertes. Or, l’argument contraire peut également être soutenu. L’énumération semble en effet signaler que la forme n’a que peu d’importance. Au contraire, la référence aux “éléments naturels de la marge continentale” suggère que la caractéristique décisive est la composition du haut-fond. Cette interprétation semble avoir été retenue dans les Directives de la CLPC qui portent sur les considérations permettant de déterminer si un haut-fond, selon son histoire tectonique, est un élément naturel de la marge continentale.Footnote 95 Dans la même logique, la CLPC a entériné, dans ses recommandations adressées à la Norvège au regard de l’île Bouvet, la délinéation reposant sur la compréhension que la ligne de contrainte de profondeur pouvait être appliquée à la dorsale Shaka — qui représente sans aucun doute une dorsale — étant donné qu’elle constitue un élément naturel de la marge continentale.Footnote 96

Ajoutons enfin que le terme “dorsale,” approprié pour désigner le soulèvement Lomonosov, apparaît comme un raccourci de langage pour désigner le soulèvement Alpha-Mendeleïev. La soumission canadienne distingue d’ailleurs entre la “dorsale Alpha” et le “massif Mendeleïev.”Footnote 97 Cette distinction terminologique est cependant sans conséquence sur le plan juridique. La soumission présente le plateau arctique central, constitué par les soulèvements Lomonosov et Alpha-Mendeleïev, comme “élément naturel de sa marge continentale”Footnote 98 et indique que la ligne de contrainte de profondeur a été utilisée pour tracer la limite extérieure du plateau continental.Footnote 99 Il est ainsi possible de conclure que le Canada considère la deuxième clause du paragraphe 6 applicable aux deux soulèvements. La continuité géologique et géophysique a servi à justifier leur statut en tant qu’éléments naturels de la marge continentale canadienne, permettant au Canada d’utiliser la ligne de contrainte de profondeur, soit celle qui ne lui impose dans les faits pas de limite.

La construction d’un consensus scientifique et juridique

En vue du dépôt de sa soumission à la CLPC, le Canada a activement collaboré avec les autres États arctiques, tant sur le plan scientifique que sur le plan diplomatique, donnant corps à un principe central de la CNUDM. La coopération caractérise également la relation entre l’État côtier et la CLPC. C’est dans ce contexte que s’est réalisée une véritable co-construction de la compréhension des règles juridiques, des catégories scientifiques et des phénomènes géophysiques.

la collaboration circumpolaire

La coopération circumpolaire entourant les plateaux continentaux est au diapason avec la coopération internationale en matière de recherche scientifique marine que la CNUDM enchâsse comme un principe-clé.Footnote 100 Dans la Déclaration d’Ilulissat de 2008, les États côtiers arctiques ont souligné l’importance de la coopération pour relever les défis que pose la région.Footnote 101 Selon le gouvernement canadien, elle a permis d’aboutir à “des résultats mutuellement bénéfiques.”Footnote 102

La coopération bilatérale et multilatérale soutenue entre les États arctiques s’est avérée nécessaire pour des raisons pratiques. La collecte des données est un exercice particulièrement difficile dans l’océan Arctique, car les expéditions sont menées dans des zones reculées, prises par les glaces une grande partie de l’année.Footnote 103 Les États de la région ont ainsi pu tirer profit de leur complémentarité en mettant en commun connaissances, technologies et équipements, ce qui a permis de réaliser des programmes scientifiques d’envergure tout en diminuant leur coût.

En 1997, cet esprit coopératif a donné naissance à International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean, une base de données bathymétriques commune pour l’océan Arctique, mieux connue sous l’acronyme IBCAO, qui est alimentée par des collaborateurs volontaires provenant de dix États.Footnote 104 Ses données ont contribué à l’élaboration des dossiers soumis à la CLPC, y compris celui du Canada.Footnote 105 De manière plus ciblée, le lancement, en 2003, du programme canadien de cartographie des fonds marins de l’océan Arctique a conduit le Canada à mener plusieurs expéditions arctiques conjointes avec d’autres États arctiques.Footnote 106 Ainsi, pour déterminer la nature des dorsales Lomonosov et Alpha, le Canada et le Danemark ont mené le programme LORITA en 2006, puis deux programmes en 2009 (Ward Hunt Island et LOMGRAV).Footnote 107 Par ailleurs, le Canada a coopéré avec le Danemark et la Suède dans le but d’obtenir des données bathymétriques, sismiques, gravimétriques et magnétiques concernant la dorsale Lomonosov dans le cadre des programmes LOMROG (pour “Lomonosov Ridge off Greenland”) I et II en 2007 et 2009, puis de nouveau en 2016.Footnote 108 De 2008 à 2015, le Canada a aussi mené plusieurs expéditions avec les États-Unis visant à collecter des données bathymétriques et sismiques dans le Bassin du Canada.Footnote 109

Notons en passant que les États-Unis, bien qu’ils ne soient pas partie à la CNUDM, entendent appliquer les règles de l’article 76 pour la délinéation de leur plateau continental étendu, ce qui explique leurs efforts de recherche à cet effet. Pour le moment, aucune délinéation n’a été publiée. Or, en septembre 2020 les États-Unis ont promulgué un décret annnonçant qu’ils exerceront — dans un renversement notable d’une politique qui remonte à 1983 — leur

right to regulate, authorize, and conduct marine scientific research, with a specific requirement to authorize, in advance, all instances of foreign marine scientific research, in the United States EEZ and on its continental shelf to the extent permitted under international law.Footnote 110

Ce sont les lignes directrices destinées aux demandeurs, visant à rendre opérationnelle l’obligation d’autorisation préalable, qui donnent des indices sur le plateau continental étendu sur lequel les États-Unis envisagent exercer leur compétence. Vraisemblablement sur la base des connaissances acquises dans le cadre des recherches sur le plateau continental étendu, mais en l’absence d’une délinéation selon l’article 76 et de toute proclamation officielle des limites extérieures du plateau continental étendu, elles incitent en effet les demandeurs à soumettre leurs “questions” à l’Office of Ocean and Polar Affairs en ce qui concerne des recherches “[i]n the Arctic Ocean, on the U.S. side of the U.S.-Russia maritime boundary in the following areas: the Chukchi Shelf, Chukchi Borderland, Canada Basin, and Nautilus Basin.”Footnote 111

Pour revenir aux programmes de recherche conjoints, ils se concluent généralement par la diffusion des connaissances acquises.Footnote 112 Les chercheurs du programme canadien, ensemble avec leurs partenaires circumpolaires, ont été particulièrement actifs dans la production de publications scientifiques: vingt-six publications évaluées par les pairs ont paru entre 2010 et 2015.Footnote 113 Les données scientifiques sont également présentées et discutées lors de colloques scientifiques internationaux. À travers ces échanges scientifiques, les États arctiques participent à l’émergence de consensus internationaux sur les méthodologies acceptables pour la collecte, l’analyse et l’interprétation des données.Footnote 114 À titre d’exemple concret, les scientifiques des commissions géologiques canadienne et danoise font état, dans une publication commune datant de 2011, de la coexistence de plusieurs interprétations concurrentes relativement à la dorsale Alpha-Mendeleïev, mais proposent une interprétation des données sismiques collectées lors de l’expédition ARTA qui n’invalide pas la thèse de l’appartenance continentale de ce complexe volcanique.Footnote 115 Preuve s’il en est de l’incertitude entourant l’interprétation des données, le Danemark indique dans sa soumission de 2014 à la CLPC que les données en sa possession ne lui permettent pas d’établir que la dorsale Alpha-Mendeleïev est un élément naturel de la marge continentale du Groenland,Footnote 116 tandis que la Russie annonce l’année suivante qu’elle la considère comme étant un élément naturel de sa propre marge continentale.Footnote 117 L’affirmation du Canada que la dorsale Alpha-Mendeleïev est un élément naturel de sa marge continentale semble reposer sur des collectes de données additionnelles lors d’expéditions subséquentes. Ces données n’auraient pas pu être partagées avec les autres États côtiers avant leurs soumissions respectives à la CLPC. En particulier, des levés effectués par le Canada entre 2014 et 2016 auraient fourni des données plus détaillées pour la dorsale Alpha et modifié fondamentalement la compréhension de la formation de l’océan Arctique.Footnote 118 Des scientifiques danois ont été invités à prendre part à ces deux expéditions canadiennes, témoignant d’un désir mutuel de la part des deux États de poursuivre leur collaboration scientifique malgré des divergences quant à la nature de la dorsale Alpha dans leurs soumissions respectives.Footnote 119

Si les années de recherche soutenue ont permis de faire avancer considérablement les connaissances sur le fond marin arctique, les États arctiques ont plus spécifiquement déployé des efforts pour éviter que leurs soumissions à la CLPC ne se nuisent mutuellement. Les divergences d’interprétation entre les soumissions russe, danoise et canadienne, qui seront examinées par la commission dans cet ordre, pourraient en effet porter tout particulièrement préjudice à l’argumentaire canadien.Footnote 120 Les cinq États côtiers de l’Arctique, soit le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Russie et la Norvège se sont ainsi réunis à plusieurs reprises précisément dans un effort de coordination.Footnote 121 Des ateliers annuels ont eu lieu afin d’échanger sur des questions techniques et juridiques relatives au tracé des limites extérieures de leur plateau continental étendu respectif. Lors de l’atelier tenu en décembre 2017 à Ottawa, les discussions ont ainsi porté, entre autres, sur des échantillons géologiques, la caractérisation de certains hauts-fonds marins ainsi que le travail de la commission. Une réunion diplomatique a permis d’aborder des questions juridiques.

Les États arctiques ont ainsi mis sur pied d’importantes structures administratives composées de scientifiques et de juristes spécialistes des plateaux continentaux et qui coopèrent activement entre eux pour l’acquisition et la diffusion transnationale des connaissances dans le but de dégager un consensus scientifique sur le plateau continental. En ce sens, ils jouent le rôle de producteur, mais aussi de consommateur et de vérificateur de la science.Footnote 122

L’approche consensuelle se prolonge d’ailleurs dans des ententes bilatérales qui lient le Canada à ses partenaires danois, russe et américain au regard des chevauchements de leurs plateaux continentaux respectifs: aucun État ne s’opposera à l’examen par la commission de la soumission de l’autre État.Footnote 123 Il convient de noter dans ce contexte que l’appartenance, établie à travers ces efforts collaboratifs, des mêmes soulèvements du fond marin — soit des dorsales Lomonosov et Alpha-Mendeleïev — à leurs territoires terrestres respectifs n’est pas perçue par le Canada, le Danemark et la Russie comme une situation de concurrence. Contrairement à une perception naïve,Footnote 124 la délinéation des plateaux continentaux arctiques ne s’inscrit pas dans une dynamique compétitive, voire antagoniste, bien au contraire. Le chevauchement est considéré comme le résultat inévitable d’une réalité géophysique dont les conséquences seront à résoudre par la délimitation, soit la négociation d’une frontière maritime conformément aux articles 76(10) et 83 de la CNUDM. Ceci est souligné dans la Déclaration d’Ilulissat et trouve écho dans la soumission canadienne.Footnote 125

la coopération avec la clpc

La co-construction d’un consensus au sein des communautés épistémiques transnationales qui travaillent sur le plateau continental étendu contribue ainsi directement à renforcer l’argumentaire présenté par le Canada à la CLPC. Pour le Canada, il est crucial que les communautés épistémiques partagent l’avis que les dorsales Lomonosov et Alpha-Mendeleïev constituent le prolongement naturel du territoire canadien et des éléments naturels de la marge continentale. Comme l’indique Riddell-Dixon, “[t]he prior vetting of conclusions through the peer-review process should enhance the legitimacy of each country’s findings in the eyes of the commissioners who ultimately review the submissions.”Footnote 126 En effet, les commissaires ne produisent pas la connaissance scientifique, mais examineront la soumission canadienne à la lumière des connaissances scientifiques reconnues comme valides.

Or, la procédure devant la CLPC est elle aussi empreinte d’une logique de coopération. Elle est envisagée comme une “narrowing down ‘ping-pong’ procedure,”Footnote 127 dont le va-et-vient entre la commission et l’État soumissionnaire, inscrit dans les règles de l’Annexe II de la CNUDM, permettra de faire émerger une lecture consensuelle à propos d’un plateau continental donné. L’État côtier est en effet appelé à participer aux travaux de la sous-commission chargée d’évaluer sa soumission.Footnote 128 Généralement, il aura notamment l’occasion de lui présenter ses données et leur interprétation, de prendre part à certaines de ses séances de travail pour consultation, et de fournir des éclaircissements supplémentaires.Footnote 129 L’État pourra également faire un exposé devant la CLPC avant que celle-ci n’examine les recommandations proposées par la sous-commission.Footnote 130 Rappelons aussi le mandat de conseil technique et scientifique de la CLPC: tout État côtier peut en effet lui demander d’émettre des avis scientifiques et techniques en vue de l’établissement des données qui lui seront présentées dans le cadre de la procédure pour fixer les limites extérieures du plateau continental étendu.Footnote 131 Il est également possible aux membres individuels de la commission de soutenir un État côtier donné en lui fournissant des avis scientifiques et techniques au sujet du tracé envisagé,Footnote 132 soutien que le Canada a recherché auprès de trois membres successifs de la commission.Footnote 133 La nature de la relation entre l’État côtier et la CLPC est ainsi clairement coopérative.Footnote 134

La co-construction de la compréhension d’un plateau continental donné se fait donc au moment de la préparation de la demande, lors de la collecte et de l’interprétation des données, mais elle se poursuit durant la procédure d’examen devant la CLPC. À ces différentes étapes, la double interprétation habituelleFootnote 135 de la règle de droit et des faits régis par la règle fait place — étant donné le recours du régime juridique à des catégories scientifiques — à une triple interprétation: des critères juridiques formant le régime juridique, des phénomènes sous-marins régis par ce régime, et des catégories scientifiques auxquelles les règles renvoient et qui constituent le prisme à travers lequel les phénomènes sous-marins sont considérés. La marge d’influence de l’État côtier est importante en raison des trois pôles d’interprétation, et elle est consacrée et voulue par le régime juridique. Mais elle entraine en même temps le fardeau pour l’État côtier de participer activement à la co-création d’un consensus juridique et scientifique au sein des communautés épistémiques transnationales pour minimiser les divergences d’interprétation par rapport aux soumissions connexes d’autres États. Le Canada a certainement dû composer avec ce fardeau par rapport à son plateau continental étendu en Arctique, un espace aux chevauchements multiples, mais il a aussi cherché à en tirer profit.

Soulignons que devant la CLPC, les écueils liés aux divergences d’interprétation sont de deux ordres. Des recommandations favorables sont indissociables de l’état des connaissances scientifiques, mais aussi des interprétations jugées pertinentes par les communautés épistémiques du plateau continental arctique. Des connaissances scientifiques insuffisantes peuvent amener la sous-commission ou la commission à rejeter les arguments avancés par les États côtiers, un sort qu’a subi la première soumission russe: la commission avait alors estimé que “l’état des connaissances scientifiques” ne lui permettait pas de conclure que les dorsales Lomonosov et Alpha-Mendeleïev étaient le prolongement naturel du territoire russe et constituaient des éléments naturels de la marge continentale au sens du paragraphe 6 de l’article 76.Footnote 136 Une recommandation négative peut aussi résulter d’interprétations irréconciliables, comme ce fut le cas pour la soumission du Royaume-Uni concernant l’île de l’Ascension. Dans ce cas, l’État côtier qui est en désaccord avec la recommandation de la CLPC peut transmettre une soumission révisée ou une nouvelle soumission.Footnote 137 Or, cela signifie le plus souvent qu’il est nécessaire de retourner à la table à dessin, voire de mener de nouvelles expéditions pour collecter des données manquantes: il s’est ainsi écoulé 13 ans avant que la Russie ne puisse présenter sa soumission révisée à la commission.Footnote 138

Cela dit, si le Canada a investi considérablement, de concert avec ses partenaires circumpolaires et les autres communautés épistémiques, pour maximiser ses chances d’obtenir des recommandations favorables de la part de la CLPC, l’issue est difficile à prédire. Le nombre élevé de soumissions étatiques ainsi que leur complexité font en sorte que le délai de la soumission à la recommandation est considérable. De deux à trois ans seulement au moment des premières soumissions, il est passé à l’heure actuelle à plus d’une décennie et pourrait s’être allongé davantage d’ici le moment où sera analysée la soumission canadienne qui est en ce moment l’avant-dernière de la liste.Footnote 139 Entretemps, les connaissances scientifiques avanceront inévitablement et pourront modifier la compréhension juridico-scientifique des fonds marins qui a permis de forger les consensus sur lesquels est basée la soumission canadienne. Le Canada devra donc continuer à rester à l’affut des développements et, au besoin, fournir des données et interprétations supplémentaires en cours d’analyse, comme la procédure le lui permet.Footnote 140

Conclusion

L’article 76 de la CNUDM se distingue par la triple interprétation juridique, scientifique et factuelle à laquelle il contraint les États. L’étude du “prolongement naturel” à travers le cas de la soumission canadienne concernant son plateau continental étendu en Arctique nous a amené à nous intéresser autant aux différentes communautés participant à ces activités interprétatives qu’aux consensus qu’elles dégagent dans leurs interactions. Cette analyse permet un certain nombre de constats.

La question de savoir si le prolongement naturel constitue un critère juridique propre, à remplir par l’État côtier, a donné lieu à un processus laborieux par moments pour la communauté juridico-politique, concernant autant la conceptualisation juridique du plateau continental par les États que son interprétation juridictionnelle. Pour sa part, la communauté scientifique, sous l’influence décisive de la CLPC, a très rapidement conclu à la nécessité (juridique) d’un test (scientifique) d’appartenance et réussi dans les faits à l’imposer aux États. C’est cette même communauté scientifique qui œuvre également à clarifier le type de preuves requises pour établir le “prolongement naturel” ainsi que le caractère d’“éléments naturels” de certains soulèvements des fonds marins.

Le fait qu’un pan important de l’opérationnalisation du régime juridique de l’article 76 a été confié à cette communauté n’est certainement pas étranger au rôle prépondérant qu’elle joue pour sa cristallisation. C’est notamment à travers l’interprétation des catégories scientifiques et l’évaluation des phénomènes géophysiques qu’elle finit par concrétiser le régime juridique. Si le sens des règles juridiques semble aujourd’hui circonscrit dans les grandes lignes, les connaissances scientifiques continueront à avancer au rythme de la recherche sur les plateaux continentaux étendus. Le processus pour forger des consensus sur les interprétations juridiques, scientifiques et factuelles n’est donc pas terminé. Dans ce contexte, il n’est pas exclu que le rôle de second plan des juridictions — TIDM, CIJ et tribunaux d’arbitrage — se confirme, en dépit de l’autorité prééminente dont elles sont habituellement investies pour l’interprétation juridique. Après tout, elles ne constituent pas le forum où s’acquiert la légitimité d’un plateau continental étendu proposé.

Cette légitimité ne provient pas d’une consécration jurisprudentielle, mais d’un processus de co-construction du sens des règles juridiques, des catégories scientifiques et des phénomènes géophysiques dans des cercles où se côtoyent, en configurations diverses, la communauté scientifique générale, les scientifiques travaillant pour le compte d’États, ceux de la CLPC ainsi que les représentants diplomatiques d’États. Le Canada a activement investi ces cercles, vraisemblablement animé par une double motivation. D’un point de vue pratique, ces coopérations permettaient de faire face au défi majeur que représente la recherche scientifique marine en Arctique. Puis, du point de vue stratégique, ces interactions présentaient autant d’occasions pour influencer la compréhension en émergence dans un sens servant les intérêts du Canada.

Dans cette approche coopérative se concrétise d’ailleurs la volonté que les États circumpolaires ont exprimé dans la Déclaration d’Ilulissat. Elle rejette le pari individualiste visant à obtenir des gains en poursuivant des avantages concurrentiels comme étant incompatible avec l’état du droit. Elle endosse, au contraire, son esprit qui vise à permettre à chaque État de maximiser l’étendue de son plateau continental, non pas en dépit, mais en raison des compréhensions co-construites des règles juridiques, des catégories scientifiques et des phénomènes géophysiques.