Introduction

Caractérisée sous ce nom pour la première fois par Josephs et al. (Reference Josephs, Duffy, Strand, Machulda, Senjem and Master2012), l’apraxie primaire progressive de la parole (APPP) est une pathologie dont la description en tant qu’entité clinique distincte est récente. D’un point de vue diagnostique, son développement initial visait à décrire un syndrome neurodégénératif dans lequel l’apraxie de la parole, un déficit neuromoteur de la planification et de la programmation de la parole (Duffy, Strand, Clark, Machulda, Whitwell, Josephs et al., Reference Duffy, Strand, Clark, Machulda, Whitwell and Josephs2015), serait le symptôme initial, prédominant ou isolé d’autres troubles cognitifs ou langagiers/linguistiques. Le caractère évolutif de l’APPP mène à une dégradation de la parole qui s’accentue souvent jusqu’à un mutisme ou une anarthrie totale (Josephs et al., Reference Josephs, Duffy, Strand, Machulda, Senjem and Master2012).

Bien que l’existence de l’APPP soit mieux reconnue, plusieurs facteurs contribuent à la difficulté de l’établissement précoce du diagnostic d’APPP. D’une part, l’aspect progressif de la condition et l’absence d’un évènement déclencheur ou d’une phase aigüe facilement identifiable amènent souvent les patients à consulter 2 à 3 ans après l’apparition des premiers symptômes (Duffy et al., Reference Duffy, Strand, Clark, Machulda, Whitwell and Josephs2015). La méconnaissance par le public de la présence de troubles de la communication/de la parole dans certaines maladies neurodégénératives pourrait aussi contribuer à ce délai. D’autre part, le diagnostic différentiel entre l’APPP et d’autres conditions neurogénénatives où se présentent des altérations des capacités de communication peut s’avérer ardu et le diagnostic d’APPP est souvent posé de manière rétrospective. Par exemple, la variante non fluente/agrammatique de l’aphasie primaire progressive (vnf/aAPP), telle que définie par les critères diagnostiques de Gorno-Tempini, Hillis, Weintraub, Kertesz, Mendez, Cappa et al. (2011), peut présenter certaines similarités avec l’APPP. En effet, le diagnostic de la vnf/aAPP requiert la présence d’apraxie de la parole ou d’agrammatisme, permettant ainsi l’établissement du diagnostic sans atteinte autre que celle de la parole. Cependant, dans les cas où une apraxie de la parole progressive est isolée d’autres déficits langagiers ou cognitifs, le diagnostic d’APPP devrait être spécifiquement posé (Jung, Duffy, & Josephs, Reference Jung, Duffy and Josephs2013). Le principal argument de cette recommandation concerne le fait qu’en l’absence de troubles cognitifs langagiers, un diagnostic « d’aphasie » s’avèrerait aberrant. Malgré tout, le diagnostic différentiel entre la vnf/aAPP et l’APPP demeure complexe (Botha et al., Reference Botha, Duffy, Strand, Machulda, Whitwell and Josephs2014; Duffy, Strand, & Josephs, Reference Duffy, Strand and Josephs2014) et ce serait ainsi l’absence d’agrammatisme qui pourrait être le critère déterminant. Une autre différence entre les deux conditions serait l’âge d’apparition de la maladie : la moyenne d’âge d’apparition de l’APPP serait plus élevée d’environ une décennie par rapport à celle de la vnf/aAPP (Josephs et al., Reference Josephs, Duffy, Strand, Machulda, Senjem and Master2012). En termes de prévalence, l’APPP pourrait représenter jusqu’à 20 pourcent des cas de troubles neurodégénératifs du langage et de la parole (Duffy et al., Reference Duffy, Strand, Clark, Machulda, Whitwell and Josephs2015; Duffy, Strand, & Josephs, Reference Duffy, Strand and Josephs2014; Strand, Duffy, Clark, & Josephs, Reference Strand, Duffy, Clark and Josephs2014) et près de 40 per cent des cas présentant une apraxie de la parole dégénérative comme symptôme le plus sévère (ou à sévérité égale avec l’aphasie) en début de maladie.

Plusieurs conditions neurodégénératives se distinguent entre elles de façon précoce par leurs particularités sur les plans de la parole et du langage; l’évaluation spécifique de ces composantes étant essentielle lors de l’établissement du diagnostic (Duffy, Strand, Machulda, Whitwell, & Josephs, Reference Duffy, Strand and Josephs2014; Mesulam, Weineke, Rogalski, & Weintraub, Reference Mesulam, Weineke, Rogalski and Weintraub2012; Wilson et al., Reference Wilson, Henry, Besbris, Ogar, Dronkers and Jarrold2010). Par exemple, la distinction entre l’APPP et la vnf/aAPP par rapport à la variante logopénique de l’APP (vlAPP) nécessite de différencier les difficultés d’initiation des difficultés d’accès lexical, puisque celles-ci ont toutes deux des impacts sur la fluence du discours. Distinguer les paraphasies phonétiques des paraphasies phonémiques est un autre élément important du diagnostic différentiel (Leyton & Hodges, Reference Leyton and Hodges2014; Wilson et al., Reference Wilson, Henry, Besbris, Ogar, Dronkers and Jarrold2010). De plus, en début de maladie, les manifestations d’agrammatisme liées à la vnf/aAPP ne sont souvent présentes que lors de tâches plus complexes ou plus structurées. Certains auteurs rapportent également l’absence de manifestations franches d’agrammatisme dans les premiers stades de la maladie (Graham, Leonard, Tang-Wai, Black, Chow, Scott et al., Reference Graham, Leonard, Tang-Wai, Black, Chow and Scott2016). Les déficits moteurs légers peuvent aussi être difficiles à observer dans le discours spontané (Ogar, Dronkers, Brambati, Miller & Gorno-Tempini, Reference Ogar, Dronkers, Brambati, Miller and Gorno-Tempini2007). L’évaluation approfondie du langage (p. ex. aspects syntaxiques) et de la parole permettra de relever ces déficits plus subtils (Gorno-Tempini et al., Reference Gorno-Tempini, Hillis, Weintraub, Kertesz, Mendez and Cappa2011; Ogar et al., Reference Ogar, Dronkers, Brambati, Miller and Gorno-Tempini2007). Enfin, puisque la présence d’apraxie bucco-faciale est plus fréquemment associée à l’APPP qu’à la vnf/aAPP, l’évaluation des praxies oromotrices ajoute un élément supplémentaire au tableau clinique (Botha et al., Reference Botha, Duffy, Strand, Machulda, Whitwell and Josephs2014).

L’objectif de la présente étude est de 1) rapporter le suivi longitudinal de GS, une patiente atteinte d’APPP, afin de caractériser la progression possible de cette condition au niveau communicationnel et 2) illustrer l’importance capitale de l’évaluation fine de la parole et du langage dans l’établissement du diagnostic différentiel de l’APPP. À noter que la présentation d’une telle étude de cas est indiquée dans ce cas-ci compte tenu du caractère relativement rare et peu documenté de cette condition.

Description du cas

Histoire de cas et examens neurologiques

La patiente, GS, est référée en neurologie (Centre Hospitalier Universitaire de Québec, QC, Canada) à la fin 2011 par son médecin de famille. Au moment de cette première consultation, elle est âgée de 63 ans et vit seule. Par le passé, madame était chauffeuse de taxi (scolarité = 11 ans); elle est maintenant retraitée depuis quelques années. Ses principales plaintes sont alors des difficultés d’élocution, une parole très saccadée et une légère anomie. Ces difficultés auraient débuté 2 ans auparavant et leur apparition aurait été graduelle. GS ne rapporte aucune difficulté de compréhension, de lecture ou d’écriture. Elle communique toujours par téléphone, mais ses interlocuteurs commencent à avoir de plus en plus de difficulté à la comprendre. Une vignette clinique portant sur l’émergence des habilités artistiques de cette patiente au fil de l’APPP a été récemment publiée (Bergeron, Verret, Potvin, Duchesne & Laforce, Reference Bergeron, Verret, Potvin and Duchesne2016).

L’examen neurologique ne relève pas de signes de parkinsonisme et les mouvements oculaires sont normaux. On ne note pas d’atteintes cognitives ni langagières, mais l’examen corrobore les plaintes sur le plan de la parole. Une dysprosodie caractérisée par une réduction du débit et une monotonie importante sont portées au rapport. Aucun autre symptôme moteur n’est identifié; le tonus est normal et on ne note pas d’apraxie motrice. Les examens radiodiagnostiques montrent à ce moment une atrophie temporale gauche et l’examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale montre un léger foyer d’anomalie au bras antérieur de la capsule interne gauche. Aucun signe d’accident vasculaire cérébral n’est relevé à l’imagerie. Deux diagnostics neurologiques potentiels sont retenus : un début de démence fronto-temporale (DFT) au stade prodromique ou la présentation atypique d’une démence de type Alzheimer (DTA atypique).

Au milieu 2012, GS est réévaluée en neurologie et en radiologie. Un examen de tomographie par émission de positrons (TEP) montre un hypo-métabolisme cérébral latéralisé à l’hémisphère gauche qui prédomine à la portion postérieure du lobe frontal. L’examen neurologique relève les mêmes symptômes qu’à l’examen de 2011, avec une dégradation légère de l’expression orale. La patiente est référée en orthophonie (voir section suivante) et à la suite de ces évaluations et en l’absence d’atteintes cognitives ou langagières franches, le diagnostic neurologique de DFT ou de DTA atypique est modifié pour celui d’une aphasie primaire progressive non-spécifié (APP-NS).

Lors du contrôle en neurologie au début 2014, à la suite des réévaluations orthophoniques, le diagnostic d’APP-NS est précisé : variante non fluente/agrammatique de l’aphasie primaire progressive sévère associée à des signes d’apraxie de la parole. L’intelligibilité de la parole est alors nulle. À la fin 2015, en contrôle neurologique, des atteintes motrices asymétriques droites marquées sont notées, de même que l’absence de communication orale. Une ponction lombaire et un examen d’imagerie amyloïde sont alors effectués et confirment la présence d’une tauopathie. Compte tenu du profil communicationnel, cognitif et moteur de GS ainsi que des examens complémentaires effectués, le diagnostic neurologique est modifié par celui d’Apraxie Primaire Progressive de la Parole (APPP) associée à une apraxie motrice droite. En date de rédaction de cet article (mai 2017), le profil clinique de la patiente demeure inchangé et le diagnostic neurologique d’APPP est maintenu.

En résumé, entre 2011 et 2016, GS a reçu subséquemment cinq diagnostics neurologiques différents (DFT, DTA, APP-NS, vnf/aAPP et APPP). Il apparait clair qu’une meilleur connaissance de l’évolution du profil clinique d’APPP est nécessaire pour faciliter le diagnostic précoce. Au fil des ans, l’évaluation de la parole, du mécanisme oral périphérique (MOP) et du langage a contribué grandement à préciser le diagnostic neurologique. La caractérisation de la progression de ces déficits au niveau communicationnel contribuerait à faciliter le diagnostic différentiel de l’APPP.

Évolution du profil communicationnel de GS

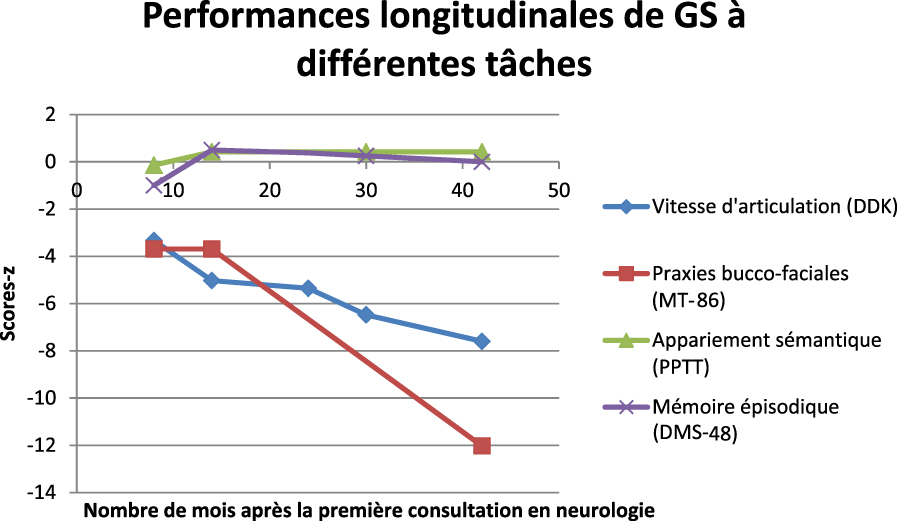

La section suivante détaille les résultats des évaluations orthophoniques. La Figure 1 rapporte les résultats à certaines épreuves de la parole, du langage et de la mémoire épisodique au fil de ces 5 ans d’évolution de l’APPP.

Figure 1: Performances longitudinales de GS à différentes tâches d’évaluation de la parole, du langage et de la mémoire

Notes: DDK: Diadococinésies

MT-86: Protocole Montréal-Toulouse d’examen linguistique de l’aphasie

PPTT: Pyramids and Palm Trees test

DMS-48: Description of the visual recognition memory task

Temps 1: 8 mois après la première consultation en neurologie.

La patiente est référée à la Clinique d’Enseignement en Orthophonie (CEO, Québec, Qc, Canada) par son neurologue pour une évaluation approfondie des habiletés de communication. Le mandat est alors de contribuer à l’établissement adéquat du diagnostic différentiel, qui est à ce moment de DFT ou de DTA atypique.

Évaluation du langage

La compréhension orale et écrite de GS est adéquate et fonctionnelle au niveau des mots isolés et des phrases (MT-86 (Béland, Lecours, Giroux & Bois, Reference Béland, Lecours, Giroux and Bois1993)). En production orale (répétition de mots et non-mots, lecture à voix haute de mots et de phrase, évocation lexicale), les performances linguistiques sont dans la norme (MEC (Joanette, Ska et Côté, 2004); BECLA (Macoir, Gauthier, Jean, & Potvin, Reference Macoir, Gauthier, Jean and Potvin2016); MT-86 (Béland & Lecours, Reference Béland and Lecours1990; Nespoulous, Lecours & Lafond, Reference Nespoulous, Lecours and Lafond1986)), bien qu’affectées par des atteintes de la parole. Les niveaux lexicaux, sémantiques et syntaxiques ne semblent pas touchés (TDQ-60 (Macoir, Beaudoin et Bluteau, 2008); PPTT (Callahan et al., 2010; Howard & Patterson, Reference Howard and Patterson1992); MT-86 (Nespoulous et al., Reference Nespoulous, Lecours and Lafond1986)). L’expression écrite semble préservée (BECLA(Macoir et al., Reference Macoir, Gauthier, Jean and Potvin2016)). Bien qu’une certaine lenteur d’exécution soit notée en écriture, celle-ci n’est pas significative. En évaluation complémentaire, GS ne montre aucun déficit au niveau de la mémoire épisodique non-verbale (DMS-48 (Barbeau et al., Reference Barbeau, Didic, Tramoni, Felician, Joubert and Sontheimer2004)).

Évaluation de la parole et MOP

La production de la parole de la patiente est très déficitaire. Des difficultés articulatoires et prosodiques sont observées. Les diadococinésies alternées et répétées sont très difficiles à réaliser pour GS ; comparativement aux normes (Bilodeau-Mercure & Tremblay, Reference Bilodeau-Mercure and Tremblay2016), leur production est très lente et irrégulière. L’articulation et la coarticulation des voyelles postérieures et des consonnes fricatives sont particulièrement difficiles. Les automatismes (jours de la semaine, mois de l’année) sont produits de manière très lente. Au niveau du mot isolé et du discours, la production est lente et la patiente produit de nombreuses paraphasies phonétiques. L’intensité et la qualité vocales demeurent adéquates, de même que la résonance. L’intelligibilité de la parole est modérément atteinte. À l’examen du mécanisme oral périphérique (MOP), aucun indice d’altération motrice n’est noté, à l’exception de traces légères de spasticité orofaciale. La patiente a toutefois de la difficulté à réaliser des tâches de praxies bucco-faciales (MT-86 (Béland & Lecours, Reference Béland and Lecours1990; Nespoulous et al., Reference Nespoulous, Lecours and Lafond1986)). Bien qu’elle connaisse tous les gestes à produire, elle éprouve de la difficulté à siffler et à claquer la langue. Ce dernier mouvement est facilité lorsqu’il est effectué en antérieur de la cavité orale.

Conclusion orthophonique

Les indices de spasticité au MOP, de même que les atteintes articulatoires/coarticulatoires amènent l’équipe à conclure à une dysarthrie mixte spastique-ataxique de niveau modéré touchant principalement l’articulation et le débit associée à des indices d’apraxie de la parole. L’évaluation orthophonique conclut à un profil communicationnel qui n’est pas compatible avec un diagnostic habituel de DFT ou de DTA atypique. Ce rapport est soumis à l’équipe de neurologie.

Temps 2: 14 mois après la première consultation en neurologie.

La patiente est réévaluée à la CEO pour préciser le diagnostic orthophonique et pour documenter le caractère évolutif du profil communicationnel.

Évaluation du langage

Les mêmes épreuves langagières que l’année précédente sont réalisées. La compréhension orale et écrite est adéquate et fonctionnelle au niveau des mots isolés et des phrases. Le lexique et la syntaxe ne semblent pas touchés. Les performances linguistiques sont toujours dans la norme pour toutes les tâches de production orale, bien qu’affectées par les atteintes de la parole (fluidité communicationnelle très ralentie, nombreuses paraphasies phonétiques tant en discours spontané que dans les tâches structurées, plusieurs mots incompréhensibles). Aucun changement dans les habilités langagières n’est observé par rapport à l’évaluation précédente.

Évaluation de la parole et MOP

Les mêmes épreuves d’évaluation de la parole que l’année précédente sont réalisées. La production de la parole est encore très déficitaire. Les difficultés articulatoires et prosodiques sont stables : débit lent, paraphasies phonétiques et atteinte modérée de l’intelligibilité. La résonance, la qualité vocale et l’intensité vocale demeurent préservées. Les légers indices de spasticité orofaciale et les difficultés praxiques orofaciales sont toujours présents. Aucun changement significatif n’est observé par rapport à l’évaluation précédente.

Conclusion orthophonique

La conclusion orthophonique de dysarthrie mixte spastique-ataxique associée à une apraxie de la parole est alors maintenue.

Temps 3: 24 mois après la première consultation en neurologie.

La patiente est réévaluée sommairement en orthophonie pour documenter l’évolution du profil communicationnel. À ce moment, le diagnostic neurologique est l’APP-NS.

Évaluation du langage

La compréhension orale et écrite semble toujours adéquate et fonctionnelle au niveau des mots isolés et des phrases. L’expression orale est très réduite et l’évaluation de la production orale du langage est impossible.

Évaluation de la parole et MOP

La sévérité des atteintes au niveau de la parole rend l’évaluation formelle impossible. L’intelligibilité est très sévèrement atteinte; même le « oui/non » n’est plus intelligible. Le MOP n’est pas évalué formellement, mais des indices de spasticité et de difficultés de coordination sont notés. La cliente rapporte des signes importants de dysphagie pharyngée avec aspirations fréquentes sur toutes les textures. Une référence en gastro-entérologie est effectuée pour la pose d’une gastrostomie.

Conclusion orthophonique

En plus de la dysphagie, la conclusion orthophonique posée est une apraxie de la parole sévère associée à des signes de dysarthrie mixte spastique-ataxique. La prédominance de l’apraxie de la parole semble alors compatible avec le diagnostic neurologique d’APP-NS.

Temps 4: 30 mois après la première consultation en neurologie.

La patiente est référée en orthophonie au programme ministériel des aides techniques à la communication de l’Institut de Réadaptation en Déficience Physique de Québec (Qc, Canada) pour une intervention visant l’instauration d’outils de suppléance à la communication orale. À ce moment, le diagnostic neurologique est l’APP-NF.

Évaluation du langage

La compréhension orale et écrite est adéquate et fonctionnelle au niveau des mots isolés et des phrases. On note l’absence totale de production orale. La graphie est difficile en raison d’une apraxie motrice importante. GS utilise alors une tablette électronique pour communiquer avec un tableau alphabétique. Les habiletés morphosyntaxiques à l’écrit semblent toujours préservées, bien que non évaluées formellement.

Évaluation de la parole et MOP

L’évaluation de la parole est très limitée compte tenu qu’aucune production orale n’est possible. La patiente peut produire un voisement sur demande. L’intelligibilité de la parole est nulle.

Conclusion orthophonique

La conclusion orthophonique d’apraxie de la parole sévère est maintenue, compatible avec le diagnostic neurologique d’aphasie primaire progressive non-fluente (APP-NF).

Temps 5 : 42 mois après la première consultation en neurologie.

GS est réévaluée en orthophonie pour documenter l’évolution du profil communicationnel. À ce moment, le diagnostic neurologique d’APPP vient d’être posé.

Évaluation du langage

L’évaluation met en lumière de bonnes habiletés de compréhension orale et écrite (MT-86 (Béland & Lecours, Reference Béland and Lecours1990; Béland et al., Reference Béland, Lecours, Giroux and Bois1993; Nespoulous et al., Reference Nespoulous, Lecours and Lafond1986)) et un système sémantique bien préservé (BECLA (Macoir et al., Reference Macoir, Gauthier, Jean and Potvin2016); QESQ (Monetta, Légaré, Macoir & Wilson, Reference Monetta, Légaré, Macoir and Wilson2016); PPTT (Callahan et al., Reference Callahan, Macoir, Hudon, Bier, Chouinard and Cossette-Harvey2010; Howard & Patterson, Reference Howard and Patterson1992)). Sur le plan de l’expression, la patiente peut communiquer à l’aide de sa tablette électronique. L’écriture manuscrite est très ardue en raison des difficultés praxiques et d’une légère augmentation du tonus. En évaluation complémentaire, on note une préservation de la mémoire épisodique non-verbale (DMS-48 (Barbeau et al., Reference Barbeau, Didic, Tramoni, Felician, Joubert and Sontheimer2004)).

Évaluation de la parole et MOP

Au repos, un stridor laryngé est audible de façon continue. Aucune production n’est possible sur demande (tenue /m/, /s/; bâillement). La production des automatismes est impossible (comptage 1-10), bien qu’il y ait présence de voisement associé à chaque tentative de production. À l’examen du MOP, les praxies bucco-faciale sont très atteintes (MT-86 (Béland & Lecours, Reference Béland and Lecours1990; Béland et al., Reference Béland, Lecours, Giroux and Bois1993; Nespoulous et al., Reference Nespoulous, Lecours and Lafond1986)) : GS ne peut réaliser les gestes ni sur demande, ni en imitation, ni à l’unisson. De la spasticité orofaciale est également constatée lors de l’évaluation. La patiente est capable de faire une courte et longue inspiration sur demande. Elle rapporte avoir mal à la gorge, se mordre les joues et serrer les dents.

Conclusion orthophonique

La conclusion d’anarthrie complète est alors posée, associée à des indices marqués de spasticité. Celle-ci est alors concordante avec le diagnostic neurologique d’APPP.

La Figure 2 résume les changements successifs de diagnostics neurologiques et de conclusions orthophoniques de GS au fil des 5 années suivant l’apparition des premiers symptômes.

Figure 2: Évolution des différents diagnostics neurologiques et orthophoniques au fil des années de suivis pour GS

Discussion

Le but de cette étude était de rapporter l’évolution de la communication (langage et parole) d’une patiente atteinte d’APPP pendant une période de 5 ans. De façon plus spécifique les objectifs étaient de démontrer : 1) la dégradation graduelle de la parole parallèlement à une stabilité au niveau du langage; 2) la difficulté d’établissement du diagnostic différentiel de ces patients due en partie au manque d’outils cliniques spécifiques et de connaissances de l’évolution de cette maladie; 3) l’importance du rôle de l’évaluation approfondie du langage et de la parole pour l’établissement d’un diagnostic précoce.

Dégradation de la parole et stabilité du langage

Entre 2012 et 2016, GS a été évaluée à cinq reprises en orthophonie. En ce qui concerne la compréhension du langage, aucun changement n’a été observé pendant toute cette période et les résultats ont toujours été dans la norme. Les aspects langagiers de la production orale sont demeurés intouchés, bien que la production orale n’ait pu être évaluée formellement lors des deux dernières évaluations, de par la sévérité des atteintes de la parole. Au niveau de l’expression écrite, la patiente est en mesure d’utiliser un outil de communication électronique et la production du langage est restée dans la norme. La mémoire épisodique n’a pas subi de dégradation pendant cette période.

Au niveau de la parole, les deux premières évaluations ont suggéré une dysarthrie mixte spastique-ataxique associée à des signes d’apraxie de la parole. Dix mois par la suite, une importante dégradation de la parole a été notée : l’apraxie de la parole était alors sévère et l’intelligibilité, très sévèrement réduite. Six mois plus tard, l’intelligibilité de la parole était nulle. Finalement, un an après, aucune production orale n’était possible (anarthrie complète) malgré la présence d’un voisement lors des tentatives de production.

Malgré certaines spécificités évidentes, l’évolution graduelle de l’APPP est en plusieurs points similaire à la dégradation progressive de la parole observée dans certaines conditions neurodégénératives classiquement reconnues dans le domaine des troubles neuromoteurs de la parole (p. ex. dysarthrie progressive secondaire à la sclérose latérale amyotrophique) (Yunusova et al., Reference Yunusova, Green, Greenwood, Wang, Pattee and Zinman2012). Il existe plusieurs outils cliniques permettant de classifier l’évolution de la sévérité des atteintes des troubles de la parole. Par exemple, Yorkston and Beukelman (Reference Yorkston, Beukelman, Beukelman, Yorkston and Reichle2000) proposent une échelle divisée en 5 stades. Le Tableau 1 en présente une traduction libre. Dans le cas de GS, son profil communicationnel la situait déjà entre les stades 2 et 3 dès sa référence pour une première évaluation orthophonique, puisque l’intelligibilité était déjà modérément altérée. En moins de 2 ans, l’atteinte s’est accentuée jusqu’au stade 5. En effet, 22 mois après la première évaluation orthophonique, GS ne pouvait plus communiquer de manière orale : elle devait utiliser un moyen de communication alternatif (tablette électronique).

Tableau 1 : Échelle d’évolution de la sévérité des atteintes de parole dans les maladies neurodégénératives*

Note: * Traduction libre de Yorkston et Beukelman (2000)

Bien qu’une telle échelle puisse être utilisée dans les cas d’APPP, plusieurs limites peuvent être apportées. Par exemple, l’échelle ne permet pas de caractériser les habilités langagières et cognitives des patients (absence, présence équivoque ou présence non équivoque de difficultés langagières ou cognitives; nature et sévérité des difficultés; impacts fonctionnels). Également, la nature des difficultés de parole (apraxie de la parole isolée ou concomitante à une dysarthrie) et de leurs manifestations (profil d’erreurs [articulatoire, prosodique, mixte] et estimation de leur prévalence) n’y est pas détaillée. L’utilisation d’une échelle différente selon les sous-profils pourrait également être appropriée si les recherches futures montrent que leurs profils d’évolution semblent se distinguer. Un autre élément pertinent à évaluer serait la compréhensibilité, afin de documenter et de favoriser l’utilisation de moyens de compensation, par exemple avec les gestes naturels ou les mimiques faciales, dans les cas ne présentant pas d’apraxie motrice ou bucco-faciale trop sévère. Enfin, il semblerait que certains stades pourraient être sous-divisés en fonction des types de symptômes rencontrés (par exemple, en y intégrant les divers profils d’atteintes [types d’erreurs], la compréhensibilité et les symptômes moteurs concomitants [apraxie bucco-faciale ou motrice ou bien de la spasticité]. Le développement d’une telle échelle d’évolution spécifique aux habiletés communicationnelles de l’APPP pourrait permettre une description plus fine et systématique des patients. Parallèlement, c’est grâce à la collecte de données transversales et longitudinales sur les caractéristiques de la parole et du langage en APPP, telle que celle présentement en cours dans notre laboratoire, que des échelles adaptées aux caractéristiques de l’APPP pourront être développées. Bref, l’échelle devrait permettre de documenter le sous-profil et la sévérité des différentes difficultés en parole; la présence de dysarthrie et d’apraxie bucco-faciale et motrice; la compréhensibilité du patient dans la vie quotidienne. D’autres éléments essentiels à documenter sont la présence d’un ralentissement général (vitesse de traitement de l’information ou psychomoteur), d’atteintes exécutives (flexibilité, mémoire de travail), de troubles langagiers, de troubles du graphisme. L’utilisation d’échelles appropriées pour décrire l’évolution de ces patients facilitera la prise en charge des patients.

Profil clinique et évolutif

Josephs, Duffy, Strand, Machulda, Senjem, et Lowe (2013) suggèrent qu’il pourrait exister trois principaux profils symptomatologiques de l’APPP : un premier où les atteintes seraient principalement articulatoires, un second où les atteintes seraient principalement prosodiques, et un dernier où les deux composantes seraient atteintes de manière similaire. Le résultat des évaluations orthophonique porte à croire qu’ici, le cas de GS correspondrait à ce dernier profil mixte. Ces auteurs suggèrent également qu’il pourrait exister deux profils d’évolution de l’APPP : l’un où les capacités cognitives demeurent inchangées tout au long de la maladie (cas « pur »), l’autre où le patient développe, au fil des années, des atteintes cognitives et/ou comportementales similaires à celles observées dans la paralysie supranucléaire progressive (cas « PSP-like »). Bien qu’il soit impossible de prédire l’évolution future de GS, de même que son espérance de vie, nous supposons ici qu’il est question d’un cas « pur », avec une stabilité des habilités langagières/cognitives associées à une détérioration progressive et rapide de la parole. Ce type de cas est assez rare, mais il permet d’établir un décours temporel et une progression de l’APPP. Des études longitudinales futures rapportant l’évolution de plus de patients s’avèrent capitales pour pouvoir déterminer si le même parcours d’évolution temporel de la maladie se reproduit dans différents profils d’APPP. Il serait aussi important d’analyser de manière fine les modifications acoustiques de la parole de ces patients pour permettre de suivre plus précisément l’évolution de leur parole.

La présente étude est la première étude francophone portant spécifiquement sur les changements des habilités de communication dans l’APPP. Elle est également la première à faire un portrait de l’évolution du diagnostic neurologique en parallèle à celle des conclusions orthophonique. Il s’agit finalement d’une des seules études à évaluer exhaustivement et systématiquement la parole, le langage et la cognition pour départager les composantes atteintes et préservées pendant l’évolution de la maladie.

Recommandations cliniques

L’évaluation fine des atteintes de la parole dans l’APPP devrait permettre de définir des sous-profils (phénotypes) et de caractériser les aspects de la parole les plus souvent touchés selon ceux-ci. Les manifestations cliniques associées à différents déficits sont parfois difficiles à départager, ce qui peut grandement nuire au diagnostic différentiel. Dans le cas de patients présentant des troubles de parole, ceci est d’autant plus vrai qu’il n’existe, à notre connaissance, aucun outil d’évaluation de la parole complètement objectif qui permettrait le dépistage d’une apraxie de la parole par les professionnels de la santé non spécialisés en communication. L’inclusion d’une évaluation spécifique de la parole et du langage permettra de relever les déficits fins à ce niveau. Afin de supporter le diagnostic d’APPP, le clinicien doit donc objectiver une apraxie de la parole, même légère, et écarter la présence d’une aphasie franche. Plus précisément, il doit procéder à une évaluation fine des habiletés de parole, en prenant le soin de distinguer les atteintes pouvant relever de l’apraxie de celles pouvant relever de la dysarthrie. Les tâches sélectionnées devraient manipuler les différents paramètres connus pour leur impact sur la performance en apraxie de la parole.

Afin d’évaluer finement les habiletés articulatoires, les éléments suivants devraient être manipulés : vitesse de production (imposée), longueur des stimuli (Ballard et al., Reference Ballard, Azizi, Duffy, McNeil, Halaki and O’Dwyer2016), fréquence des syllabes (Staiger & Ziegler, Reference Staiger and Ziegler2004), complexité articulatoire et syllabique (Ogar et al., Reference Ogar, Dronkers, Brambati, Miller and Gorno-Tempini2007; Staiger & Ziegler, Reference Staiger and Ziegler2004), la pratique (nombre de répétitions) (Yorkston, Beukelman, Strand & Bell, Reference Yorkston, Beukelman, Strand and Bell1999). Cette évaluation devrait comprendre des tâches structurées et non structurées; des tâches de production spontanée (Staiger & Ziegler, Reference Staiger and Ziegler2004), de répétition, de lecture (Vandenberghe, Reference Vandenberghe2016), de diadococinésies et d’automatismes verbaux. Les paramètres de la parole évalués devraient comprendre : l’augmentation des difficultés articulatoires et prosodiques selon les paramètres manipulés (voir ci-haut) et selon la nature de la tâche (production spontanée, répétition, automatismes).

L’évaluation prosodique devrait comprendre l’évaluation de la prosodie linguistique et émotionnelle (capacité à varier l’intonation et l’intensité de la voix); du débit articulatoire (nombre de syllabes par secondes en excluant les pauses) plutôt que du débit général, car ce dernier est peu spécifique dans le diagnostic différentiel (Ballard et al., Reference Ballard, Savage, Leyton, Vogel, Hornberger and Hodges2014) et qu’il ne représente pas aussi précisément le temps nécessaire à la production des mouvements articulatoires; le nombre de syllabes par respiration, afin de mieux évaluer la coordination phono-respiratoire lors de la parole plus naturelle; la présence et la fréquence de pauses, d’hésitations et de tâtonnement articulatoire. La description systématique des aspects évalués (absence ou présence de l’ensemble des manifestations apraxiques [et dysarthriques]) devrait être disponible afin de permettre une comparaison entre les cas (Duffy et al., 2015). Bien entendu, l’évaluation de la dysarthrie et des praxies bucco-faciales est nécessaire.

Enfin, l’évaluation des habiletés syntaxiques/grammaticales (réceptives et expressives) devrait être approfondie à l’aide d’outils utilisant des stimuli de complexité variable (type de phrases, longueur des phrases, voie des phrases). Dans l’éventualité où les difficultés de production ne permettraient pas une évaluation en modalité orale, les cliniciens pourront évaluer les habiletés de production syntaxique à l’aide de tâches de production écrite de phrases ou d’anagrammes.

Conclusion

Pendant les 3 ans où GS a été suivie en neurologie, 4 diagnostics ont été subséquemment attribués avant que le diagnostic final d’APPP soit posé. Récemment, Brodtmann, Pemberton, Darby, et Vogel (2016) ont présenté un cas similaire d’APPP chez une femme australienne de 52 ans où l’établissement du diagnostic différentiel correct a été difficile. Cette étude de cas rapporte que le diagnostic d’APPP n’a été correctement posé qu’après que la patiente ait consulté 8 spécialistes (2 neurologues, 2 orthophonistes, 3 oto-rhino-laryngologistes, 2 psychiatres). L’établissement précoce du diagnostic d’APPP semble donc très difficile, et ce en partie parce que son parcours est encore mal connu. De manière rétrospective, il est possible de penser que dans le cas de GS, le diagnostic d’APPP aurait pu être émis dès le départ. Pour cela, il devient donc évident qu’une meilleur connaissance de l’évolution du profil clinique communicationnel de l’APPP aurait facilité le diagnostic précoce.