Dentro del corpus de instrumentos musicales prehispánicos destaca un singular aerófono (instrumento de viento) incorporado a una vasija de cerámica de dos recipientes en donde el sonido se genera a partir de un impulso hidráulico. Se trata de las llamadas vasijas silbadoras o vasos silbadores, un tipo especial de aerófono bastante común en las culturas sudamericanas. Sin embargo, su escasa presencia en Mesoamérica sugiere su origen en el sur del continente. En este artículo presento los resultados de un análisis arqueomusicológico realizado a un grupo de vasijas silbadoras procedentes del área de Oaxaca que datan del preclásico medio y tardío. Elaboro los antecedentes de estos aerófonos en el área mesoamericana, los indicios sobre su posible área de origen, su mecanismo de funcionamiento, la caracterización acústica, un análisis iconográfico y algunas reflexiones sobre los posibles usos. Se eligieron para este estudio las vasijas correspondientes a esta temporalidad porque es el primer momento en que hacen su aparición en el registro arqueológico de Oaxaca y porque se cuenta con algunos datos de procedencia y contexto que permiten hacer comparaciones con otros ejemplares. Por otro lado, las vasijas de épocas posteriores carecen de contexto y no existen datos certeros sobre su procedencia, por lo que sólo ha sido posible datarlas por comparación estilística. Considerando las dimensiones de la muestra, es posible realizar preguntas de investigación como: ¿para qué se utilizaban estos instrumentos?, ¿quiénes eran los poseedores de estos objetos? En vista de que todas las vasijas presentan formas zoomorfas, ¿existe una correlación entre el sonido que producen y la iconografía que presentan? A lo largo del presente artículo, se intentará dar respuesta a estas interrogantes.

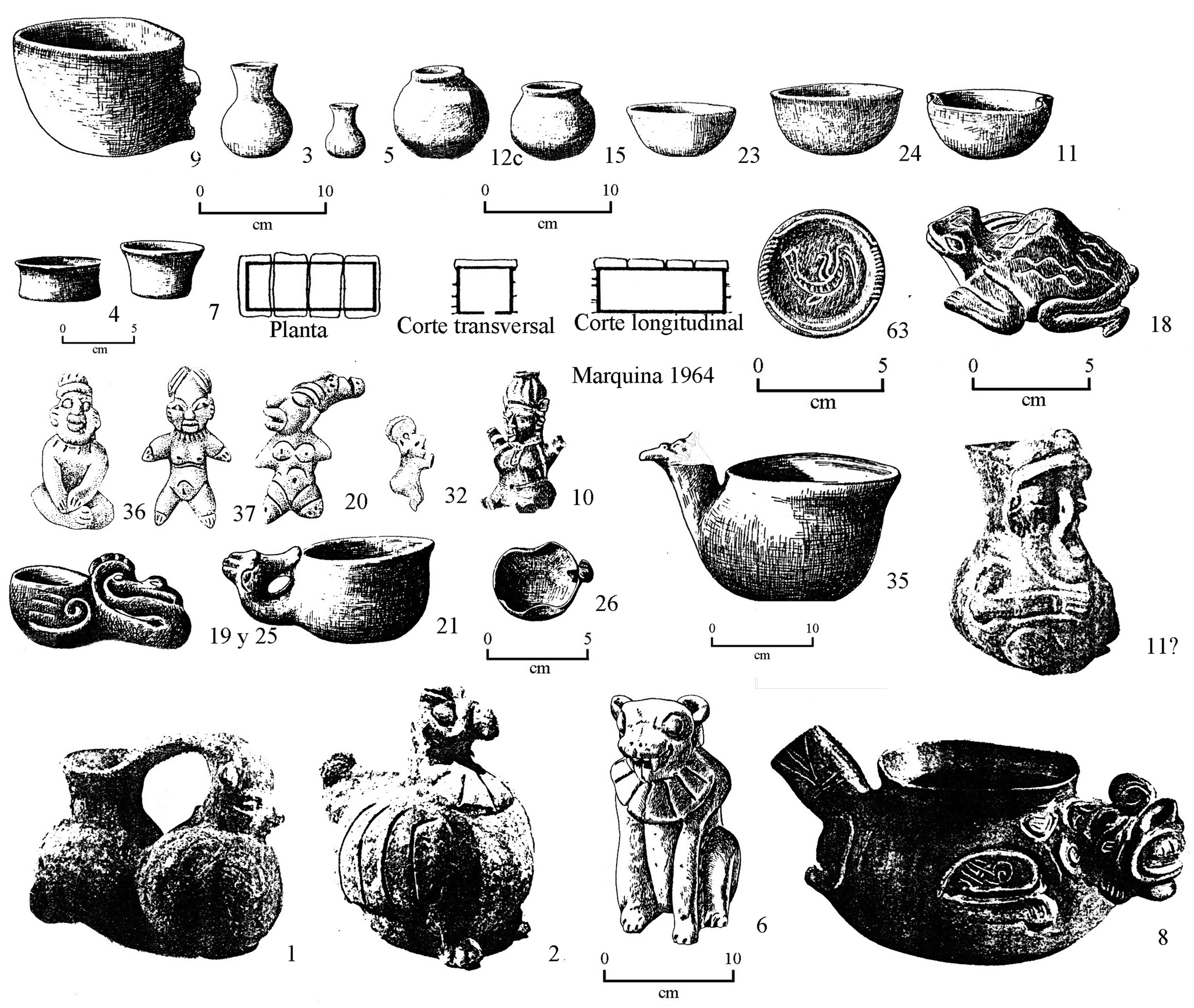

Las vasijas o vasos silbadores se encuentran distribuidos ampliamente en el continente americano, sobre todo en la porción sur. La mejor y más abundante muestra ha sido documentada principalmente en la región andina de la que existen numerosos ejemplares en museos y colecciones privadas. En la actualidad existen varios estudios que dan cuenta de las características acústicas y morfológicas de las vasijas sudamericanas y de su complejidad organológica e iconográfica (Pérez de Arce Reference Pérez de Arce2004, Reference Pérez de Arce, Hickmann, Both and Eichmann2006; Polanco De Luca et al. Reference Polanco De Luca, Esparza and Espinosa2015). En contraste con el copioso número de vasijas silbadoras sudamericanas, en Mesoamérica su presencia es mucho menor; no obstante, su distribución incluye regiones diversas como el área maya, la Cuenca de México, el Occidente, la costa del Golfo y Oaxaca. Al parecer, las vasijas silbadoras más tempranas se encuentran en el área maya y Oaxaca (Caso et al. Reference Caso, Bernal and Acosta1967:67); de esta última región existen 14 ejemplares de los cuales siete han sido datados para finales del preclásico medio. En este aspecto es pertinente hacer un paréntesis para comentar que en el estudio de Caso, Bernal y Acosta sobre la cerámica de Monte Albán se atribuyen a Oaxaca un total de 19 vasijas silbadoras (Caso et al. Reference Caso, Bernal and Acosta1967:Tabla V). En dicho conteo fueron incluidos los especímenes mencionados por Kidder, Jennings y Shook (Reference Kidder, Jennings and Shook1946:190–193), quienes a su vez retomaron la información de otros autores como Noguera (Reference Noguera1937). Si bien es un número considerable de vasijas asignadas a Oaxaca, los datos de procedencia de cinco de ellas resultan poco claros en vista de que no se ha podido corroborar la fuente de donde se obtuvo el dato. Por esta razón no fueron incluidas en este estudio.

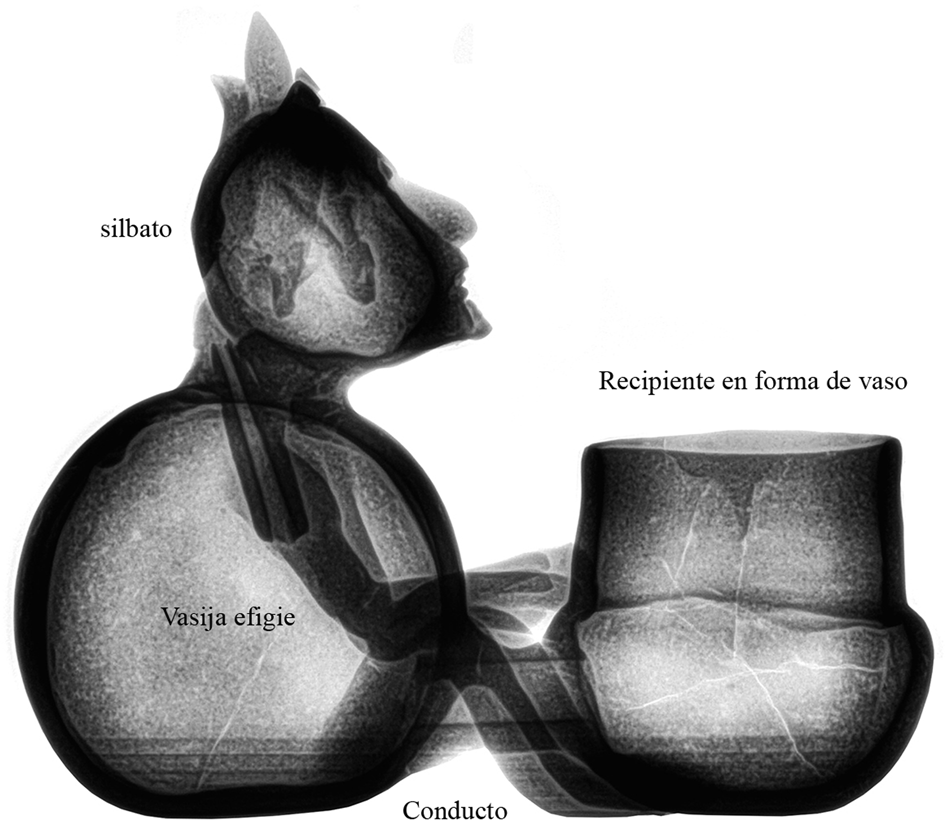

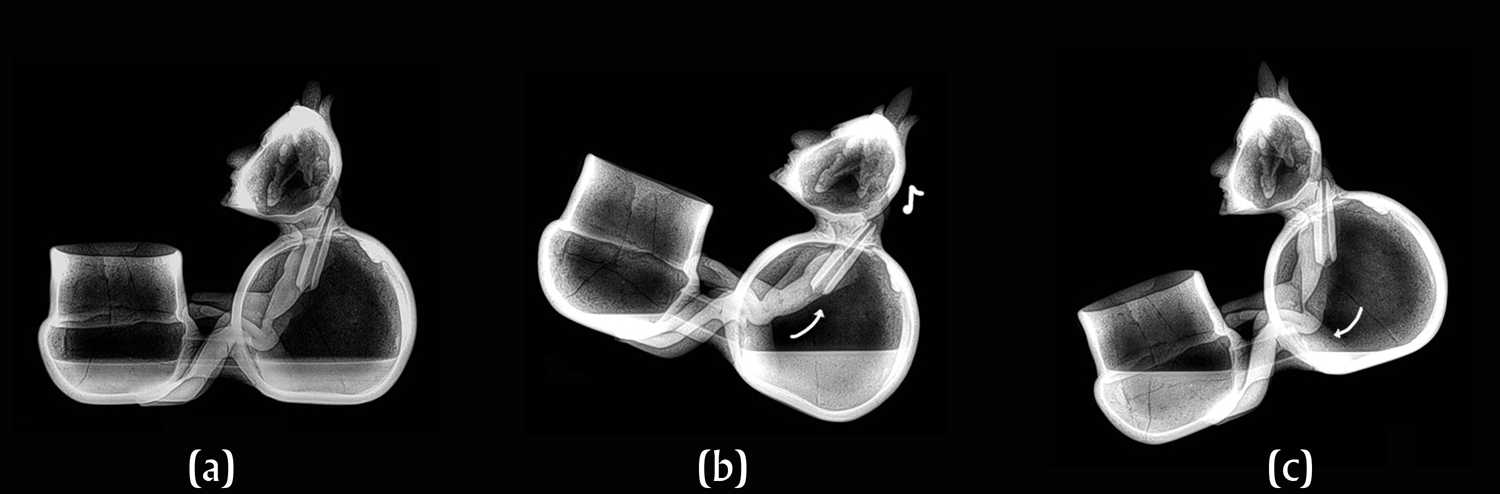

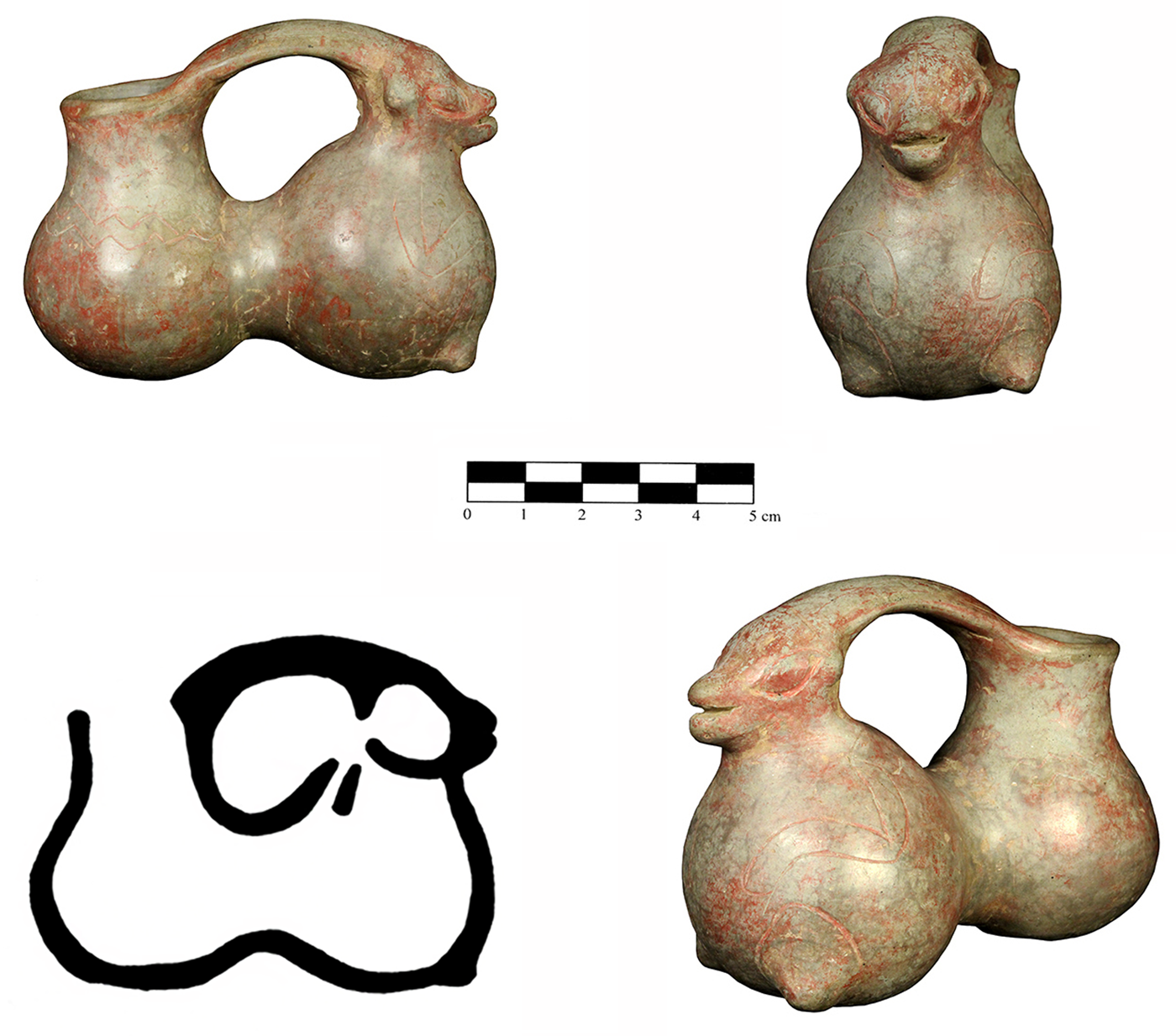

En primera instancia lo que distingue a las vasijas silbadoras de Mesoamérica de otros objetos cerámicos es su configuración externa. Se trata de dos contenedores unidos, uno cerrado y otro abierto e incluye las siguientes secciones: (1) un recipiente en forma de vaso u olla en donde se vierte el líquido; (2) un conducto que permite la conexión entre el recipiente y la otra vasija; (3) una vasija efigie cerrada en cuyo interior se aloja un silbato; y (4) el silbato globular que generalmente se encuentra integrado, poco visible desde el exterior, a una figura, ya sea humana o de algún animal (Figura 1). El mecanismo de funcionamiento consiste en verter cierta cantidad de líquido en el recipiente abierto e inclinar ligeramente la vasija. De este modo el líquido se desplaza y genera un impulso que a su vez mueve la masa de aire alojada en la segunda vasija y la encausa hacia el bisel del silbato, que es la sección en donde se genera el sonido (Figura 2). Al parecer, esta manera de accionar el silbato es la que más se utilizó en época prehispánica, tomando en cuenta que efectivamente uno de los recipientes sirvió para contener un líquido. Sin embargo, experimentalmente también es posible accionar el silbato sin agua, por ejemplo, soplando directamente desde el borde del recipiente abierto.

Figura 1. Secciones que conforman una vasija silbadora. Radiografía proporcionada por la Colección Arte Prehispánico del Museo Amparo, Puebla.

Figura 2. Flujo de agua en los recipientes de una vasija silbadora. (a) Vasija en reposo; (b) la inclinación de la vasija desplaza el líquido contenido que a su vez acciona el silbato; (c) posteriormente se inclina la vasija hacia el lado contrario para repetir el procedimiento. Radiografías proporcionadas por la Colección Arte Prehispánico del Museo Amparo, Puebla, Pue.

Respecto a la antigüedad de las vasijas silbadoras en Mesoamérica, son muy escasos los ejemplos documentados en contextos primarios que permitan una estimación precisa. No obstante, estos datos son útiles para tener una idea general sobre su fechamiento. En un principio, Caso y sus colaboradores (Reference Caso, Bernal and Acosta1967:167, 169), basándose a su vez en la tipología previa de Kidder y otros (Reference Kidder, Jennings and Shook1946:191–193), propusieron que los ejemplos más antiguos de vasijas silbadoras en Mesoamérica datan del preclásico medio, aproximadamente hacia el año 500 a.C. El hallazgo en años recientes de un par de vasijas silbadoras en entierros en el sitio arqueológico de Chiapa de Corzo y cuya antigüedad se remonta a la fase Escalera (750–550 a.C.) o a la fase Etzpa (550–400 a.C.) confirman esta observación (Bachand Reference Bachand2013:41–42). En tanto que para el área sudamericana se ha sugerido que el origen de las vasijas silbadoras se encuentra en la costa de Ecuador, específicamente en la cultura Chorrera (Pérez de Arce Reference Pérez de Arce2004:9–10; Polanco De Luca et al. Reference Polanco De Luca, Esparza and Espinosa2015:64), cuyos fechamientos se estiman entre 1200 y 800 años a.C. (Both Reference Both2013) (Figura 3). Por los estudios conocidos, hoy en día se sabe que la costa ecuatoriana fue un punto para la difusión de las vasijas silbadoras hacia otras regiones del continente. Prueba de ello es que se han encontrado numerosos ejemplares en las culturas Vicús, Moche, Recuay, Paracas, Nasca, Chimú, Lambayeque, Chancay e Inca, en Perú; y en Quimbaya y Calima, en Colombia (Pérez de Arce Reference Pérez de Arce2004:9–10). En estas culturas se observa un desarrollo bastante complejo de la vasija silbadora que no se observa, por ejemplo, en los especímenes mesoamericanos.

Figura 3. Ejemplos de las vasijas silbadoras más antiguas documentadas en Sudamérica: (a) Chorrera, (b) Chavín (Hickmann Reference Hickmann2008:158, 162).

Hipoteticamente se puede plantear que la presencia de vasijas silbadoras en Mesoamérica surgió a partir del contacto con la porción noroeste de Sudamérica a través de las rutas de comercio e intercambio por la costa del Pacífico. En relación con esto, Caso y sus colaboradores reflexionan que

Una forma tan especializada [la de las vasijas silbadoras] hace improbable que se trate de dos invenciones independientes; además, algunos de los ejemplares más antiguos de Mesoamérica son, en términos muy generales, los más parecidos al estilo andino especialmente los del tipo II de nuestro cuadro, lo que sugiere de nuevo una difusión original. La abundancia de estas vasijas en el Área Andina y su escasez en Mesoamérica nos inclina a pensar en una difusión de sur a norte, aunque pudiera postularse la otra posibilidad (Caso et al. Reference Caso, Bernal and Acosta1967:169).

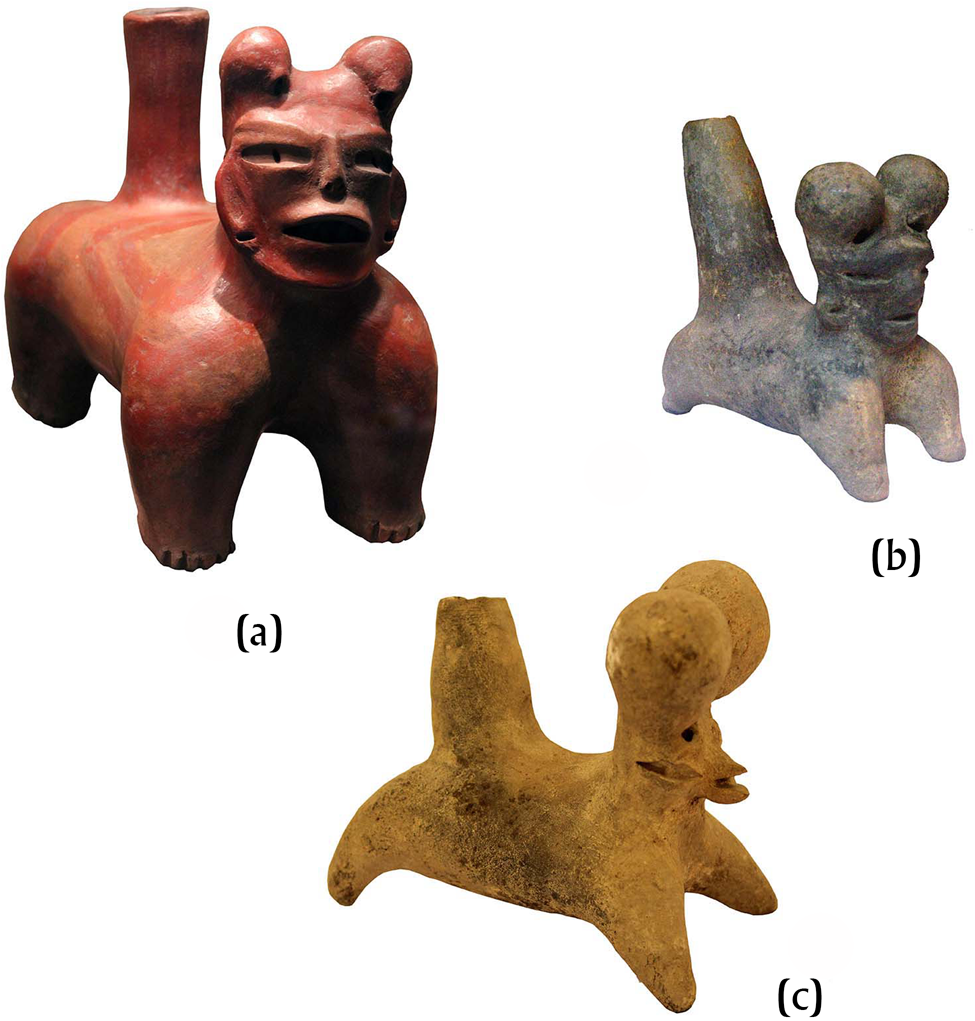

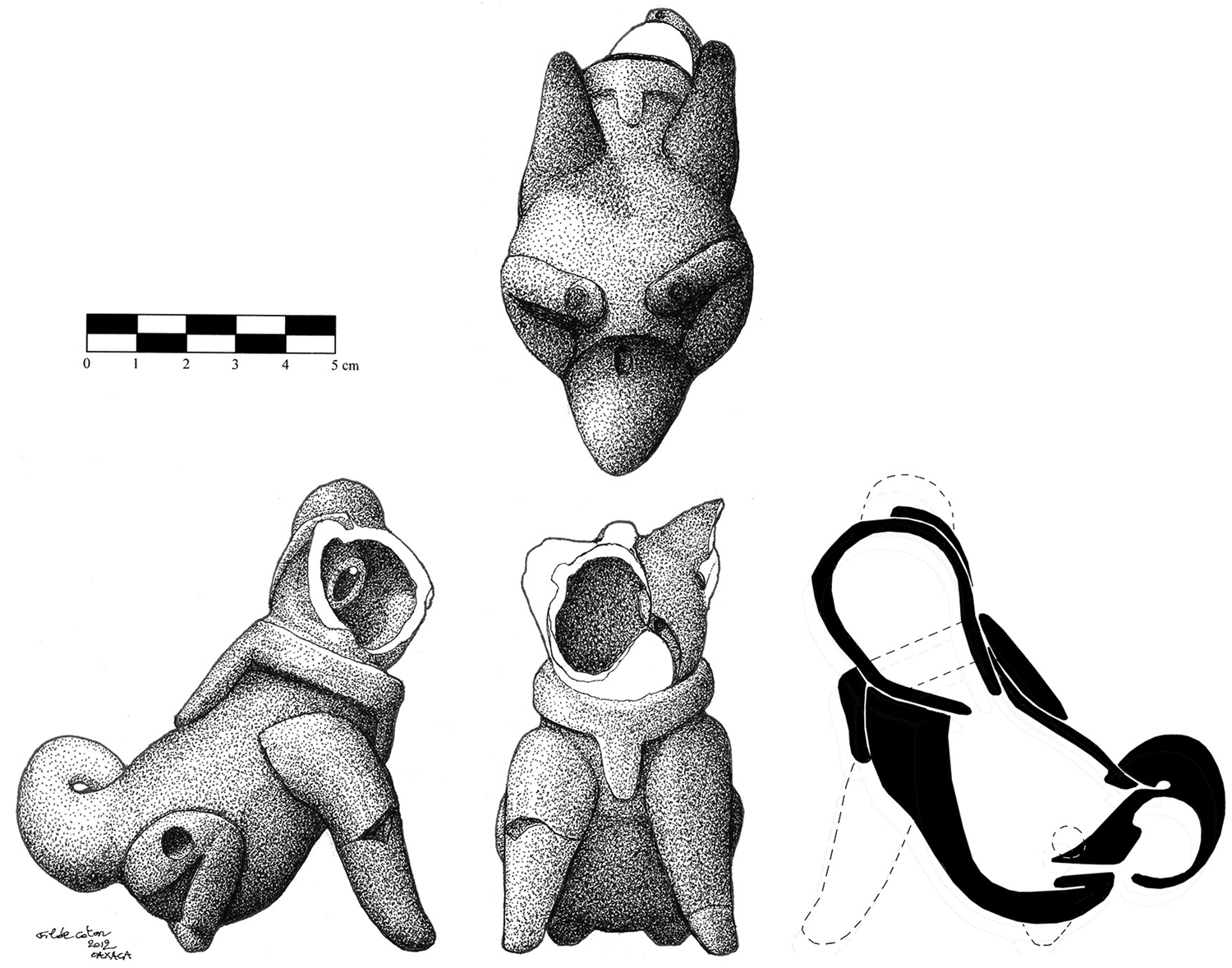

En la Cuenca de México se han encontrado vasijas efigie con silbatos dobles incorporados a la cabeza de una efigie zoomorfa o antropo-zoomorfa que sugieren una relación con los vasos silbadores. El silbato doble mejor conocido de este tipo es el que se exhibe actualmente en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México (Figura 4a). Procede de un entierro de Tlatilco y ha sido fechado para el preclásico medio por comparación con el tipo cerámico Rojo sobre Café Rojizo (Piña Chan Reference Piña Chan1958:85). Hay otros especimenes del mismo tipo en la colección del Museo Amparo y es probable que también provengan de la Cuenca de México (Figuras 4b y 4c). En la Galerie Mermoz se exhibe una vasija atribuida a Las Bocas, Puebla; la efigie representa a un jaguar agazapado e incluye silbatos en las orejas. De acuerdo con la ficha técnica, este aerófono data del preclásico temprano (1100–900 a.C.). En el sitio arqueológico de Tierras Largas, en el Valle de Oaxaca, durante las excavaciones del Proyecto Prehistoria y Ecología Humana en el Valle de Oaxaca (Winter Reference Winter1972), se localizó la efigie de un felino con tres silbatos, uno en la cola y los restantes en las orejas (Figura 5), y corresponde a la fase Rosario (700–500 a.C.) (Sánchez Santiago Reference Sánchez Santiago2016:43). Este ejemplar es de pequeñas dimensiones; no obstante, la forma y la ubicación de los silbatos es similar a los ejemplares de la Cuenca de México. Desde el punto de vista de la morfología del instrumento, estos ejemplos de silbatos-efigie del preclásico pudieron haber sido los antecesores de las vasijas silbadoras mesoamericanas. El el principio organológico es bastante similar: un recipiente hueco en cuyo interior se encuentra uno o más silbatos que se accionan de manera indirecta al soplar por la vasija. Otros autores ya habián notado esta similitud e incluso llegaron a considerar a las vasijas del área de Tlatilco como “proto-vasijas silbadoras” (Contreras Arias Reference Contreras Arias1988:60; Martí Reference Martí1968:112). Si se compara con el esquema cronológico de los especímenes sudamericanos (Polanco De Luca et al. Reference Polanco De Luca, Esparza and Espinosa2015:Figura 1) se observa un proceso similar. En las vasijas más tempranas el silbato aparece integrado a un recipiente cerrado, una especie de botellón, y posteriormente se logra el desarrollo de dos vasijas comunicadas por un conducto. Lo anterior sería un argumento a favor de que las vasijas con efigies del preclásico medio fueron un experimento acústico-organológico previo a las vasijas silbadoras. Cabe mencionar que las vasijas efigie con silbato no se encuentran en épocas posteriores al preclásico medio.

Figura 4. Silbatos dobles en efigies antropo-zoomorfas. (a) Tlatilco, Estado de México, Museo Nacional de Antropología; (b, c) sin datos de procedencia, Colección Arte Prehispánico, Museo Amparo, Puebla. Fotografías de Sánchez Santiago.

Figura 5. Figurilla con la efigie de un jaguar procedente de Tierras Largas, Oaxaca. Dibujo de Philipe Cottenier.

Antes de describir los especimenes atribuidos a Oaxaca, es pertinente comentar que las vasijas silbadoras en Mesoamérica no muestran un desarrollo acústico-organológico tan complejo como se observa en las vasijas sudamericanas. Es decir, existen variantes en cuanto a la forma y disposición de los recipientes, mas no así en la morfología del silbato. En la mayoría de las ocasiones siempre se trata de un aerófono globular que no muestra recursos para modificar la altura de sonido (orificios de digitación), ni tampoco se observa el recurso de la sordina que aparece en algunos ejemplares sudamericanos (Pérez de Arce Reference Pérez de Arce2004:14). Lo que sí se observa en algunos especímenes del centro-sur de Veracruz, el área maya y el Occidente de México, es la presencia de silbatos dobles, aunque son muy escasos los ejemplos documentados (Both Reference Both2013; Rodens et al. Reference Rodens, Santiago and Both2013).

LAS VASIJAS SILBADORAS DEL PRECLÁSICO MEDIO

En Oaxaca las vasijas silbadoras aparecen en el registro arqueológico hacia finales del preclásico medio (500–300 a.C.); es decir, en los inicios del urbanismo. De este periodo se tienen reportados siete ejemplares, dos procedentes de contextos funerarios de Monte Albán y cinco sin datos precisos sobre su contexto y procedencia, pero que pueden ser datados por comparación estilística. En el estudio sobre la cerámica de Monte Albán, Caso y sus colaboradores (Reference Caso, Bernal and Acosta1967:167) siguieron los mismos criterios establecidos por sus antecesores (Kidder et al. Reference Kidder, Jennings and Shook1946:190–193) para elaborar una clasificación de las vasijas silbadoras de Mesoamérica con base en la forma de los recipientes y la disposición de la efigie en relación con la vasija abierta. Así, las vasijas preclásicas de Oaxaca se ubican en el tipo II de la clasificación de Kidder et al. (Reference Kidder, Jennings and Shook1946:190–193). En este tipo, el recipiente abierto tiene la forma de una olla o botellón, y las dos vasijas están unidas por el conducto por donde pasa el líquido y por una tira de barro a manera de puente.

Las vasijas preclásicas de Oaxaca contienen un silbato esférico con boca sonora circular (apertura por donde ingresa la corriente de aire hacia el interior de la cámara), bisel externo (labio superior de la boca sonora que muestra un afilamiento en una de sus paredes) y aeroducto cilíndrico (canal por donde ingresa el aire proveniente de la boca del ejecutante y lo encausa hacia el bisel). Estas características se comparten con otros aerófonos del preclásico y el resultado es un sonido acompañado de turbulencia debido a que el sonido tiende a dispersarse por la forma tubular del aeroducto. Dicha singularidad es una constante no sólo en los silbatos de Oaxaca, sino en general en los aerófonos de otras regiones de Mesoamérica a lo largo del preclásico medio y tardío, y pareciera un rasgo distintivo de este periodo. La cámara del silbato sirvió para que el artesano modelara una cabeza antropomorfa o zoomorfa, y que ésta a su vez ocultara al silbato.

Las vasijas silbadoras documentadas para Oaxaca correspondientes a este periodo fueron elaboradas generalmente con una pasta gris y con la técnica de modelado, complementada con aplicaciones al pastillaje e incisiones. Dicha pasta es de textura porosa, por lo que al momento de agregar un líquido, éste se filtra. Para solucionar esta problemática los antiguos artesanos encalaron las paredes exteriores para evitar la absorción y filtración. De hecho, los residuos del estuco son evidente en la mayoría de las vasijas silbadoras del preclásico, y en un caso, sirvió como base para aplicar algunos pigmentos.

Vasija de la Tumba 33 de Monte Albán

La vasija silbadora mejor documentada para el preclásico medio en Oaxaca procede de la Tumba 33 de Monte Albán, localizada unos 500 m al norte de la Plaza Principal y data de la fase Danibaan (500–300 a.C.) (Figura 6; Martínez López et al. Reference López, Cira, Winter and Markens2014:303). Este ejemplar formaba parte de una ofrenda depositada en el entierro de una niña de aproximadamente 9–10 años de edad perteneciente a una familia de alto estatus (Martínez López Reference Martínez López, García and Guzmán2011:321–322; Martínez López et al. Reference López, Cira, Winter and Markens2014:303). El ajuar funerario incluía un silbato con la efigie de un búho, una vasija en forma de jaguar, y otras vasijas con representaciones de aves, ranas y figurillas antropomorfas, entre otros objetos (Figura 7). La vasija se encuentra actualmente en la bodega del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México y para este estudio no fue posible revisarla físicamente. Caso y Bernal comentan que la efigie “representa a un individuo con la cara modelada y las manos indicadas por medio de líneas grabadas en una actitud muy semejante a la de los Danzantes” (Caso y Bernal Reference Caso and Bernal1952:321). Sin embargo, es probable que no sea una cabeza humana, ya que tiene la nariz muy pronunciada y orejas triangulares arriba de los ojos. Una posibilidad es que se trate de una figura zoomorfa, posiblemente un marsupial,

Figura 6. Vasija silbadora procedente de la Tumba 33 de Monte Albán. Dibujo de José Leonardo López Zárate basado en Caso y Bernal (Reference Caso and Bernal1952:Figura 473).

Figura 7. Objetos de la ofrenda de la Tumba 33 de Monte Albán. El objeto 1 es la vasija silbadora y el objeto 2 es un silbato zoomorfo (Martínez López Reference Martínez López, García and Guzmán2011:Figura 2).

La Tumba 33 junto con las tumbas 43, 152 y 174 corresponden a los inicios del urbanismo y la fundación de la ciudad de Monte Albán. Este fue un periodo de innovaciones en varios aspectos, entre ellos el uso de la tumba como espacio formal para la morada definitiva de los ancestros e integrada a las unidades domésticas. En épocas anteriores la práctica común era depositar los entierros en fosas o reutilizando los pozos tronco-cónicos en el exterior de las casas (Martínez López Reference Martínez López, García and Guzmán2011:320). El ajuar funerario de la Tumba 33, además de estar relacionado con un personaje de alto estatus, denota un tipo de actividad ritual en la que se podría haber solicitado la intervención de los ancestros para peticionar lluvia y fertilidad, tal como lo sugieren las vasijas con representaciones de ranas y aves acuáticas (Martínez López Reference Martínez López, García and Guzmán2011:326). En tanto que el silbato en forma de búho podría ser indicio de algún ritual relacionado con los ancestros. El sonido de este aerófono es un referente sonoro del ave mensajera del inframundo (Sánchez Santiago Reference Sánchez Santiago and García2009). Teniendo en cuenta lo anterior, es posible que la vasija de la Tumba 33 se haya utilizado como parte del ritual al momento de depositar los restos de la niña. Otra posibilidad es que sólo se haya colocado a manera de ofrenda, sin haberla utilizado como instrumento musical. En relación con la presencia de niños en las tumbas que datan de los primeros siglos de ocupación de Monte Albán, Martínez López opina que no es del todo claro si los infantes fueron sacrificados como parte de un ritual de petición de lluvia (Martínez López Reference Martínez López, García and Guzmán2011:326).

Vasija de Coixtlahuaca

Existe otra vasija en buen estado de conservación que también se encuentra en la bodega del Museo Nacional de Antropología. Según Caso y sus colegas fue hallada de forma accidental en Coixtlahuaca, en la Mixteca Alta (Figura 8; Caso et al. Reference Caso, Bernal and Acosta1967:164). El ejemplar es interesante por su excelente estado de conservación y porque el estuco que cubre las paredes sirvió de base para la decoración polícroma que incluye pigmentos rosa, rojo y verde. A partir de la imagen publicada se infiere que sus características morfo-organológicas son similares al resto de las vasijas silbadoras documentadas para el preclásico. La efigie representada es difícil de identificar, aunque iconográficamente se asemeja a la de la Tumba 33 de Monte Albán.

Figura 8. Vasija silbadora hallada en Coixtlahuaca (Caso et al. Reference Caso, Bernal and Acosta1967:Figura 118).

Fragmento procedente del Entierro VI-12 de Monte Albán

En el Entierro VI-12 de Monte Albán, Caso y sus colaboradores recuperaron un fragmento de vasija silbadora cuya forma es similar a las anteriores (Figura 9). Estos autores destacan que el fragmento fue “hecho en un barro rosa con baño beige lustroso del que sólo se conserva la cabeza del silbato, ya sin el recipiente” (Caso et al. Reference Caso, Bernal and Acosta1967:164). La efigie representada no es del todo clara, pero podría ser similar a los ejemplos anteriormente descritos.

Figura 9. Fragmento de una vasija silbadora hallado en el Entierro IV-12 de Monte Albán (Caso y Bernal Reference Caso and Bernal1952:Figura 473bis.).

Vasijas de la Colección Frissell

El Museo Frissell fue fundado en 1950 por el señor Erwin Robert Frissell, quien se dedicó durante años a coleccionar piezas arqueológicas provenientes de los Valles Centrales y de otras regiones de Oaxaca. El Museo tuvo como sede la antigua posada La Sorpresa en la Villa de Mitla. Poco antes de su muerte, el señor Frissell donó su colección a la Universidad de las Américas (UDLA) para asegurar la integridad de las colecciones y su permanencia en Mitla. El acervo actual de la Colección Frissell incluye tanto los objetos reunidos por el señor Frissell como la colección de Howard Leigh, otro norteamericano avecindado en Mitla quien reunió otro buen número de materiales arqueológicos. El Museo Frissell estuvo abierto al público hasta 1998, año en el que la UDLA donó la colección al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), institución que actualmente la tiene bajo su resguardo. En los años setenta Paddock preparó una guía del museo que incluye algunos datos sobre la historia del museo y una breve descripción de los instrumentos musicales de la colección (Paddock Reference Paddock1975).

Precisamente en la Colección Frissell hay dos vasijas silbadoras. La primera (inv. 2946) se encuentra en buen estado de conservación, aunque hoy en día el estuco ha desaparecido casi en su totalidad (Figura 10). En 2003 el autor tuvo la oportunidad de revisar físicamente esta vasija y todavía era visible el estuco en buena parte de la superficie. Once años después y tras una nueva revisión, el estuco ya había desaparecido casi por completo. Es probable que la pieza haya sido sometida a un proceso de limpieza en el que se eliminó el encalado. El recipiente abierto tiene la forma de un botellón con cuello estrecho mientras que la vasija con la efigie es de forma globular. El aeroducto está completo, libre de tierra y fue posible accionar el silbato, aunque no con agua sino soplando desde el recipiente. El sonido es agudo y con cierta turbulencia. La efigie tiene rasgos zoomorfos que podrían corresponder con los de un ave. La cabeza es regordeta y tiene marcada la papada o cuello abultado, mira hacia arriba y tiene el pico abierto, como si se tratara de un ave que infla la papada. Los ojos son de tipo grano de café y las orejas en forma de placas trapezoidales. Los brazos están marcados con líneas incisas como si apoyaran las manos sobre el recipiente. No se cuenta con datos de procedencia, lo único que se sabe es que perteneció a la colección de Howard Leigh (Boos Reference Boos1966:475). Estilísticamente es similar al ejemplar de la Tumba 33 de Monte Albán.

Figura 10. Vasija 2946 de la Colección Frissell. Dibujos de José Leonardo López Zárate.

La otra vasija silbadora de la Colección Frissell es de pequeñas dimensiones (inv. 1685) (Figura 11). Su forma es parecida a los otros especímenes, aunque las paredes exteriores carecen de estuco. En su manufactura se utilizó un barro fino y compacto, por lo que no hubo necesidad de encalar la vasija para impermeabilizarla. En el cuerpo del botellón tiene un par de líneas quebradas (en forma de zigzag) que parecen aludir al movimiento del agua y la representación de las extremidades traseras. La vasija conserva restos de pintura roja en diversas áreas, lo cual indica que originalmente toda la superficie estuvo cubierta con este pigmento. Sus sonidos, al igual que en la vasija 2946, son agudos con predominio de turbulencia. La figura zoomorfa tiene hocico alargado, orejas de forma triangular, cuatro extremidades y es probable que represente a un marsupial, específicamente un tlacuache (Didelphis marsupialis).

Figura 11. Vasija 1685 de la Colección Frissell. Fotografías y dibujo de Sánchez Santiago.

Vasija del Museo de las Culturas de Oaxaca

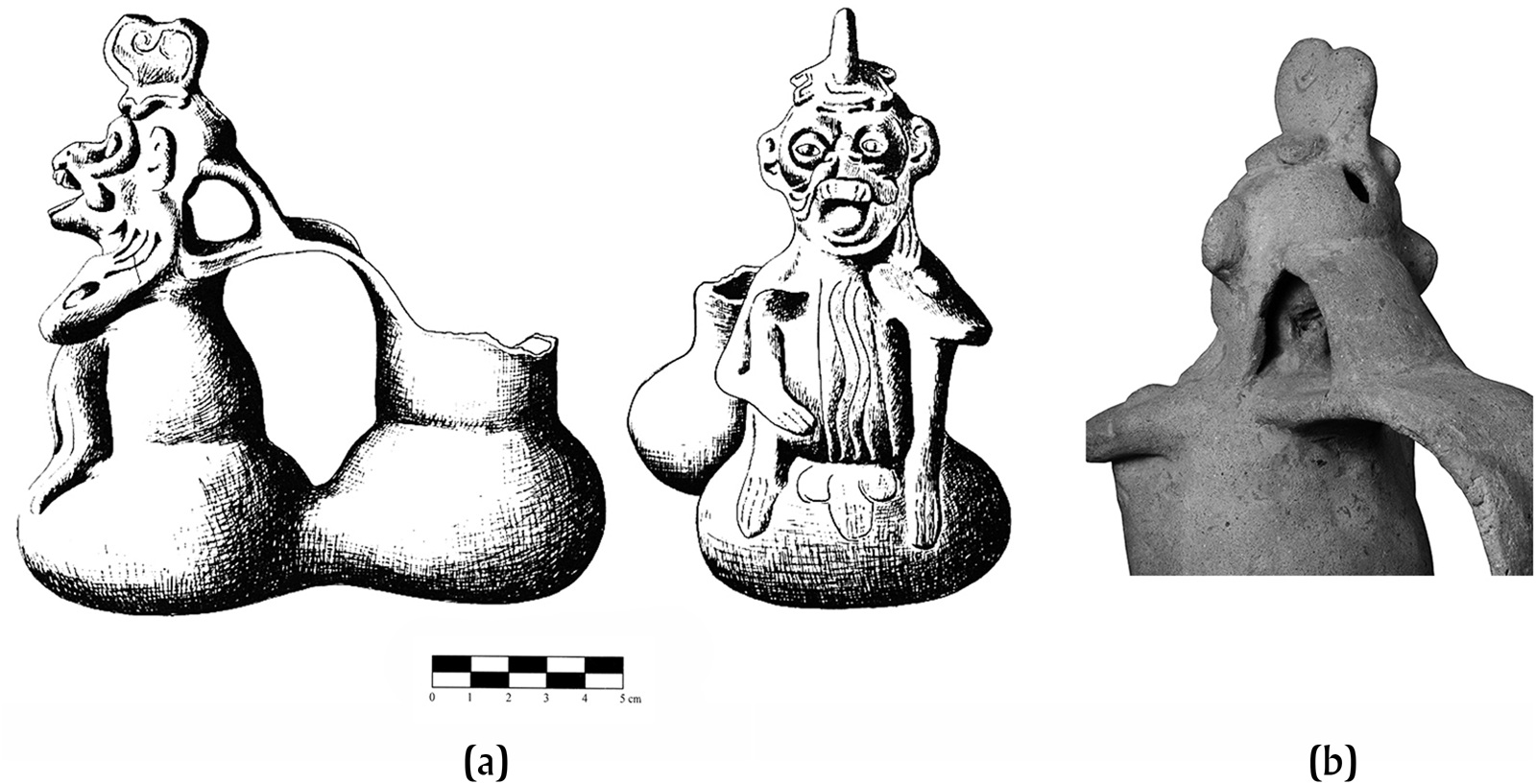

Una vasija cuya forma no está incluida en la clasificación de Kidder y otros (Reference Kidder, Jennings and Shook1946:190–193) se encuentra actualmente en exhibición en el Museo de las Culturas de Oaxaca (inv. 10-104799) (Figura 12). Los recipientes no tienen forma de olla ni de botellón, sino de un bule o guaje (Legenaria vulgaris); un fruto que una vez seco sirve como contenedor de líquidos. La vasija cerrada está completa y la efigie alude a un mono sedente que en su pecho tiene marcada una banda vertical con líneas onduladas que sugieren una corriente de agua e inmediatamente abajo, un falo. La vasija que fungía como recipiente para contener el líquido se encuentra parcialmente rota. El silbato está completo—con cámara esférica, aeroducto cilíndrico y boca circular—y permanece oculto en la cabeza del mono. Desafortunadamente el aeroducto está tapado con tierra y por cuestiones de preservación no fue posible limpiarla para accionar el silbato. Esta vasija formaba parte de la colección del antiguo Museo Nacional de Arqueología y sólo se sabe que procede de Oaxaca, pero sin más detalles (Caso et al. Reference Caso, Bernal and Acosta1967:168). Entre los objetos arqueológicos que formaban parte de la colección de José Juan Canseco, el historiador oaxaqueño Manuel Martínez Gracida refiere la existencia de un vaso silbador extraído de una tumba cercana a Ejutla y que accidentalmente se accionó al momento de lavarlo (Sellen Reference Sellen2015:128–129). Es probable que esta descripción corresponda con la vasija anteriormente descrita.

Figura 12. Vasija con la efigie de un mono atribuida a Oaxaca, perteneció a la antigua colección del Museo Nacional de Arqueología y actualmente se encuentra en el Museo de las Culturas de Oaxaca (inv. 10-104799). (a) Caso et al. Reference Caso, Bernal and Acosta1967:Figura 120, (b) fotografía de Sánchez Santiago.

Vasija de la Colección Bustamante-Vasconcelos

Otra forma de vasija que no aparece en la ya referida clasificación de Kidder et al. (Reference Kidder, Jennings and Shook1946), es la de botellón de cuello amplio y borde divergente, misma que se encuentra en una o tal vez dos vasijas de Oaxaca. La primera, de procedencia desconocida, pertenece a la Colección de la Fundación Bustamante-Vasconcelos en la ciudad de Oaxaca (Figura 13). El recipiente donde se aloja el silbato adquiere la forma de un jaguar parado sobre sus extremidades posteriores. Adam Sellen atribuye esta vasija a la fase Pe (300–100 a.C.) (Sellen Reference Sellen2005); sin embargo, el tipo de pasta y la decoración sugieren que la vasija podría corresponder a una fase anterior, a la fase Danibaan (500–300 a.C.) (Marcus Winter, comunicación personal 2012). El silbato es esférico con aeroducto cilíndrico, boca circular y se encuentra oculto en la cabeza del jaguar. Al igual que en otras vasijas, la superficie estuvo cubierta con estuco. El silbato suena cuando se sopla por la vasija abierta, mientras que, al intentarlo con agua, ésta se filtra por las paredes y no logra accionar el aerófono. Esto quiere decir que sí era necesario el recubrimiento de estuco para el funcionamiento con agua. Su sonido es agudo y acompañado de turbulencia, similar al de las vasijas anteriores.

Figura 13. Vasija silbadora perteneciente a la colección de la Fundación Bustamante-Vasconcelos. Dibujo de José Leonardo López Zárate.

En la colección del Saint Louis Art Museum, en Estados Unidos, hay otra probable vasija silbadora que estilísticamente es muy similar a la de la Colección Bustamante-Vasconcelos (Figura 14). Fue elaborada con barro gris y la efigie representa a un personaje sedente ataviado con máscara de ave y pico curvo. Estos atributos tienen correspondencia con el glifo U en la imaginería zapoteca (Urcid Reference Urcid2001:205–206), también conocido como el ‘ave del pico ancho’, como lo denominaron Caso y Bernal (Reference Caso and Bernal1952:199). En la imagen publicada en la página de internet del Saint Louis Art Museum, se observa que la superficie de la vasija estuvo cubierta con estuco y conserva restos de pintura roja. Marcus Winter considera que esta vasija estilísticamente corresponde a la época I de Monte Albán o fase Danibaan (500–300 a.C.) (Winter Reference Winter and González1994:140). Ciertamente es muy parecida a la vasija de la Colección Bustamante e hipotéticamente el silbato podría estar oculto en la cabeza del personaje.

Figura 14. Posible vasija silbadora de procedencia desconocida. Saint Louis Art Museum, EU, dibujo de Adam Sellen.

VASIJAS SILBADORAS DEL PRECLÁSICO TERMINAL

Para el preclásico terminal (fase Tani del Valle de Oaxaca. 200–350 d.C.) existe una vasija hallada en contexto arqueológico, además de otros dos o tres ejemplares atribuidos a Oaxaca por comparación estilística (Boos Reference Boos1966). Adicionalmente, Boos (Reference Boos1966:452) ilustra una vasija de la colección Frissell proveniente de Zaachila que es similar a la vasija 2964 (que se comentará más adelante). No obstante, no fue incluida en la muestra porque resultó imposible localizarla cuando se realizó el registro de los instrumentos musicales.

La primera de estas vasijas fue encontrada como parte de la ofrenda de la Tumba 109 de Monte Albán (Figura 15). A diferencia de las vasijas del preclásico medio y tardío, la forma de los recipientes no es la de un botellón sino la de un vaso. Las vasijas están unidas a través del conducto por donde pasa el líquido y por una pequeña asa colocada cerca del borde. Uno de los recipientes tiene una falsa tapa de forma cónica decorada con la efigie de un mono en posición sedente y dentro de ésta, el silbato. La forma de los vasos sugiere una clara influencia teotihuacana; vasijas similares de pasta anaranjada se han documentado en el Altiplano Central (Hickmann Reference Hickmann2008:176; Martí Reference Martí1968:117; Sejourné Reference Sejourné1984:Figura 153). Tal similitud no es de extrañar porque se ha demostrado que para esa época hubo una fuerte interacción entre Monte Albán y Teotihuacan (Winter et al. Reference Winter, López, Torres and Gallut2002:627–644). De acuerdo con la clasificación de Kidder et al. (Reference Kidder, Jennings and Shook1946:145), la vasija en cuestión corresponde al tipo VII. Desafortunadamente no es posible dar más detalles sobre la morfología porque el ejemplar se encuentra en exhibición en el Museo Nacional de Antropología y no ha sido posible revisarlo físicamente. Además, durante la restauración se le agregó una porción de pasta que obstruye la salida del aeroducto y la boca sonora, anulando su función como instrumento musical. En relación con su contexto no ha sido posible encontrar más información en vista de que los datos sobre las tumbas exploradas por el equipo de Alfonso Caso no han sido publicados.

Figura 15. Vasija silbadora encontrada en la Tumba 109 de Monte Albán. Museo Nacional de Antropología. (a) Fotografía de Sánchez Santiago. (b) Dibujo de Caso et al. Reference Caso, Bernal and Acosta1967:Figura 256b.

Caso y sus colaboradores reportan en la Colección Frissell otra vasija silbadora que posiblemente data de la fase Tani, aunque también podría fecharse para el clásico temprano (Caso et al. Reference Caso, Bernal and Acosta1967:169). La forma de los recipientes es similar a la vasija de la Tumba 109 y al parecer también lleva la efigie de un mono sobre la tapa, en donde se aloja el silbato (Figura 16). No fue posible encontrar datos sobre su procedencia.

Figura 16. Vasija silbadora sin datos de procedencia. Colección Frissell (Caso et al. Reference Caso, Bernal and Acosta1967:Figura 122).

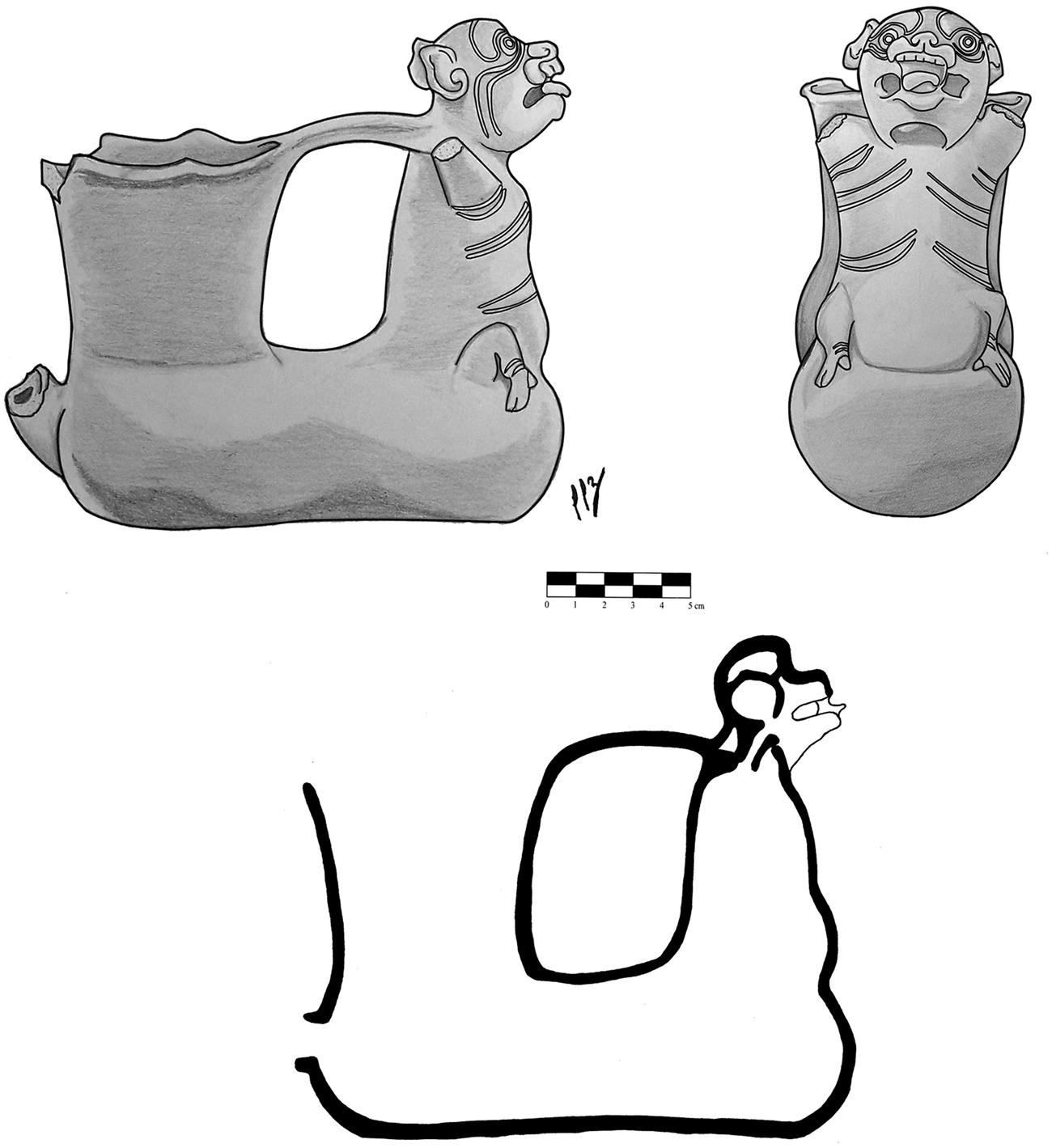

Durante la revisión a los instrumentos musicales de la Colección Frissell se encontró una vasija silbadora fragmentada (inv. 2964) que estilísticamente es muy parecida a los ejemplares anteriormente descritos (Figura 17). Sólo se conserva el recipiente cerrado donde se aloja el silbato y tiene, al igual que las otras vasijas, la figura de un mono sentado sobre la falsa tapa. El silbato está completo y esto hizo posible ver detalles sobre la morfología. La cámara es esférica, la forma de la boca sonora es circular y el aeroducto cilíndrico, pero colocado en un ángulo que reduce significativamente la dispersión de aire. De acuerdo con estas características, el sonido está acompañado de cierta turbulencia, aunque menor en comparación con las vasijas del preclásico medio y tardío. El sonido no llega a ser tan agudo en vista de que el tamaño de la cámara es un poco más grande en comparación con las otras vasijas (Tabla 1). La efigie representa a un mono sedente con las manos colocadas sobre la cara, al igual que la vasija de la Tumba 109 de Monte Albán. Para su elaboración se utilizó la técnica de modelado con aplicaciones al pastillaje y moldeado para la cara del mono.

Figura 17. Vasija silbadora sin datos de procedencia (inv. 2964). Colección Frissell. Fotografías de Sánchez Santiago.

Tabla 1. Rango de altura de sonido y frecuencia de las vasijas silbadoras preclásicas de Oaxaca.

En la tabla que acompaña a la descripción de las vasijas silbadoras, Caso y sus colegas hacen referencia a otros ejemplares cuya procedencia es atribuida a Oaxaca y que datan del periodo clásico. No obstante, la forma difiere de las descritas anteriormente y tienen una mayor afinidad estilística con algunas vasijas del área maya y de la Huasteca (Caso et al. Reference Caso, Bernal and Acosta1967:Tabla V). Para no generar confusiones, es recomendable no incluir por el momento dichos ejemplares hasta verificar su procedencia.

ANÁLISIS ACÚSTICO-MUSICAL

De la muestra ya descrita, se eligieron los ejemplares en buen estado de conservación para realizar las audiograbaciones, con excepción de las vasijas resguardadas en el Museo Nacional de Antropología. Para el registro en audio se utilizó una grabadora digital Zoom H6 y un micrófono estéreo. El análisis acústico de las grabaciones resultantes se realizó con el software Spectrogram v.5.16 y la Transformada Rápida de Fourier (algoritmo utilizado para el análisis de frecuencias) incluida en el software Audacity v.2.3.3. La forma de ejecución consistió en soplar en el borde de la vasija hasta obtener sonido desde el nivel mínimo y hasta alcanzar el máximo. Por cuestiones de preservación no se utilizó agua en ninguno de los casos. La Tabla 1 muestra los pormenores de los datos obtenidos.

En el caso de la vasija 2946 la frecuencia fundamental inicia en 2088 Hz y llega hasta 2222 Hz, rango que equivale aproximadamente a un intervalo de segunda menor, e incluye los armónicos segundo y tercero (4223 Hz y 6635 Hz) (Figura 18). En la vasija 1685 la frecuencia fundamental con una insuflación mínima inicia en 1894 Hz y la máxima llega a los 2192 Hz; rango equivalente a un intervalo de tercera menor; en este caso los armónicos no están del todo definidos (Figura 19). La vasija de la Colección Bustamante Vasconcelos produce una frecuencia fundamental que va desde los 2162 Hz a los 2297 Hz, y que equivale a un intervalo aproximado de segunda menor, y los armónicos segundo y tercero (4595 Hz y 6920 Hz) (Figura 20). Finalmente, la fundamental de la vasija 2964 inicia en 1294 Hz y alcanza el máximo de 1361 Hz, esto equivale a un intervalo aproximado de segunda menor; los armónicos presentes son el segundo, tercero y cuarto (2734 Hz, 4085 Hz y 5437 Hz) (Figura 21). Es notorio en los cuatro ejemplos que la variación al momento de soplar con mayor presión de aire no modifica sustancialmente la frecuencia fundamental. Lo que sí es de resaltar es que en tres de las vasijas (las que corresponden al preclásico medio) la frecuencia se encuentra alrededor de los 2000 Hz. Si bien la muestra es muy pequeña, esa constante en la frecuencia podría indicar que hubo la intención de lograr cierta altura de sonido con estas vasijas.

Figura 18. Análisis de la frecuencia fundamental y armónicos de la vasija silbadora 2946.

Figura 19. Análisis de la frecuencia fundamental de la vasija silbadora 1685.

Figura 20. Análisis de la frecuencia fundamental y armónicos de la vasija silbadora de la Colección Bustamante Vasconcelos.

Figura 21. Análisis de la frecuencia fundamental de la vasija silbadora 2964.

Una vez que se tuvieron los audios digitales se procedió a elaborar un espectrograma, Este recurso permite visualizar una señal dada en tiempo real. Los parámetros de los espectrogramas incluyen en el eje vertical las frecuencias (Hz) y en el eje horizontal el tiempo (sec); la amplitud se muestra con una gama de colores o en escala de grises (para este estudio se utilizó el software Spectrogram v.5.16). Los espectrogramas son utilizados para el análisis de voz, de sonidos de animales, instrumentos musicales y en general de señales complejas. En el espectrograma se reunieron los archivos de audio de las vasijas para poder comparar las frecuencias. En la Figura 22 de izquierda a derecha se muestra la señal de las vasijas 2946, 1685, Colección Bustamante-Vasconcelos y 2964. Esta imagen confirma las características de las frecuencias fundamentales anteriormente descritas, y la precisión en cuanto a la altura de sonido de tres de las vasijas. También se pueden notar los armónicos en algunas de las frecuencias a manera de líneas paralelas por encima de la fundamental marcada con tono más claro. En el espectrograma se observa la presencia de ruido a manera de mancha o distorsión en torno a la frecuencia fundamental, sobre todo en las frecuencias más agudas. La última línea a la derecha del espectrograma corresponde a la vasija 2964 del preclásico terminal, y se nota que su frecuencia es menor en comparación con las tres primeras. Además, esta vasija muestra menor turbulencia, debido a la resolución del aeroducto.

Figura 22. Espectrograma de las vasijas silbadoras: (a) 2946, (b) 1685, (c) Colección Bustamante-Vasconcelos y (d) 2964.

Otro dato obtenido del análisis acústico es la potencia acústica. Ésta es la energía proveniente de una fuente sonora y se mide en watts (W) a través de un decibelímetro y con la aplicación de dos fórmulas. La primera se usa para estimar la intensidad: I = (10⋀ – 12) × 10(A2/10); donde I = intensidad. La segunda usa este resultado para determinar la potencia acústica: W = 4 × π() × I; donde W = watts; π = 3.1416; I = intensidad (Calvo-Manzano Ruiz Reference Calvo-Manzano Ruiz1991:104–105). La potencia acústica es un parámetro que permite determinar (y comparar) qué tan audible puede ser un instrumento musical. Para este estudio sólo fue posible tomar este dato a la vasija de la Colección Bustamante-Vasconcelos cuyo valores (0.00016-0.00050 W), en comparación con otros aerófonos como silbatos y ocarinas del preclásico de Oaxaca (Sánchez Santiago Reference Sánchez Santiago2016:Tablas 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.9), indican que el sonido de la vasija silbadora se puede percibir de mejor manera en un recinto cerrado o quizá en un espacio semiabierto como el patio de una casa. Si se tocara en un espacio abierto como una plaza, es probable que su sonido se perciba de forma mínima. Las réplicas de silbatos y ocarinas han servido en otros ejercicios para experimentar en sitios arqueológicos como la Plaza Principal de Monte Albán y contrastar con lo estimado a partir de las fórmulas (Sánchez Santiago Reference Sánchez Santiago2006:49–50).

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO

Desde un enfoque iconográfico la efigie más recurrente en las vasijas del preclásico medio parece ser la de un tlacuache (López Austin Reference López Austin2006:Lámina 10). La forma alargada de su hocico, sus orejas puntiagudas y sus cuatro extremidades, tal como se observa en la Figura 11, parecen confirmarlo. Si efectivamente se trata de un tlacuache, este marsupial ocupa un lugar relevante en la cosmovisión mesoamericana. Es el ladrón astuto por excelencia, “estrago de granero y cocinas, goloso bebedor del aguamiel que se junta en el cuenco de los magueyes” (López Austin Reference López Austin, Millones and Austin2013:72). Existen múltiples representaciones de este mamífero en la imaginería mesoamericana y su figura está presente en numerosos mitos, quizá el más conocido es en su papel de Prometeo americano quien roba el fuego a los dioses para entregárselo a la humanidad en los tiempos en que ésta carecía de dicho elemento. Es un gran benefactor que reparte el tesoro entre los seres humanos (López Austin Reference López Austin2006:20), y es el encargado de traer el pulque a este mundo (López Austin Reference López Austin, Millones and Austin2013:73). De hecho, según López Austin, el par fuego-pulque son temas que conforman uno de los prototipos de los opuestos complementarios en el simbolismo mesoamericano (López Austin Reference López Austin, Millones and Austin2013:73). Otra faceta del tlacuache, que comparte en cierto modo con el mono, es la de un ser liminal, un “trickster,” que puede traspasar el dominio de los dioses y de los humanos. En síntesis, los vínculos míticos del tlacuache se pueden agrupar en cuatro apartados: “el de la polaridad de la creación, el de los cuatro postes que sostienen el cielo, el lunar y el del robo del maíz” (López Austin Reference López Austin2006:286).

Otra figura que aparece en las vasijas, sobre todo en las del preclásico terminal, es la de un mono. Este mamífero se distingue por su comportamiento vivaz, errático y perspicaz, aunado a su gran parecido con el ser humano. Los antiguos mesoamericanos le atribuían diversos simbolismos; quizá uno de los más conocidos es su asociación con las artes y en particular con la música. En los manuscritos del posclásico, el dios de la música aparece representado precisamente como un mono (Anders et al. Reference Anders, Jansen and García1993:98). En opinión de Martha Ilia Nájera Coronado (Reference Nájera Coronado, Millones and Austin2013:211), al mono se le asociaba con las artes, la música, la escritura, el viento, el cacao y también figuró como animal compañero. El mono también fungía como ente liminal que podía traspasar del ámbito de lo cultural (o humanizado) a su hábitat, el bosque, donde se pierde la conciencia y surge el instinto (Najera Coronado Reference Nájera Coronado, Millones and Austin2013:220); de ahí su asociación con la sexualidad, el placer y la transgresión. Se sabe, además, que el mono se identificaba con el sol. Esta relación surge porque “en algunas tradiciones mesoamericanas, el dios solar es quien, en su casa, resguarda para los hombres la música, los instrumentos musicales y el canto” (Najera Coronado Reference Nájera Coronado, Millones and Austin2013:223).

En la vasija de la colección Bustamante-Vasconcelos incluye la figura de un jaguar. Este felino es un tema recurrente en el arte mesoamericano y generalmente se asocia con el oficio del poder político y con la capacidad de los gobernantes para capturar cautivos para el sacrificio (Markens Reference Markens, Mondragón, de la Cruz, Salas, Vásquez and García2013:196–200). Además hay que mencionar que es un animal sexualmente muy activo (Aquino Mondragón Reference Aquino Mondragón, Mondragón, de la Cruz, Salas, Vásquez and García2013:196–200), un aspecto que posiblemente motivó a los mesoamericanos a relacionarlo con la fertilidad y la reproducción. En algunos casos se asemeja al simbolismo del mono, sobre todo en su faceta de animal de la selva, de un ser inconsciente, bestial y antihumano (Nájera Coronado Reference Nájera Coronado, Millones and Austin2013:244).

En relación con la iconografía del tlacuache, se puede sugerir a manera de hipótesis que su presencia en las vasijas silbadoras podría estar relacionada con el mito en donde el marsupial tiene que adentrarse en el ámbito acuático para de ahí robar el fuego. La idea de que el movimiento del agua o quizá del pulque vertido en la vasija hiciera sonar el silbato, podría referir dicho pasaje; así, el silbido indicaría que el tlacuache ha regresado de ese viaje para traer el fuego y repartirlo a los seres humanos. En cuanto al mono, hay mitos indígenas contemporáneos en donde el simio es el símbolo del fracaso de los dioses en sus diversos intentos por crear al ser humano. Ante los errores, los dioses tratan de exterminar a los monos a través de un diluvio o una inundación. Sin embargo, no todos murieron y algunos se refugiaron en las montañas, concluyendo que “la inmersión en las aguas equivale no a una extinción definitiva, sino a una reintegración a lo indistinto” (Najera Coronado Reference Nájera Coronado, Millones and Austin2013:243). Quizá este mito es el que aparece plasmado en las vasijas silbadoras. De esta manera, el sonido del silbato podría ser una alusión al viento, la sustancia de la que están hechos los monos. Este mamífero se asocia con las corrientes de aire y los torbellinos debido a su increíble agilidad, su hiperactividad, su balanceo incesante entre las ramas de los árboles y su larga cola prensil en espiral (López Luján y Fauvet-Berthelot Reference López Luján and Fauvet-Berthelot2005:160).

En cuanto al glifo U que aparece en la posible vasija silbadora del Saint Louis Art Museum, éste ocupa la decimosegunda posición en la lista de los veinte días del calendario ritual zapoteco (Urcid Reference Urcid2001:205–206). Es un signo que tiene una correspondencia morfológica con el dios Ave Principal del área maya, quien aparece comúnmente en las narrativas visuales de sucesión real y “en escenas zapotecas relacionadas con la transferencia de ciertos títulos y privilegios” (Urcid Reference Urcid and de la Fuente2008:572). Los contextos donde aparece el glifo U hacen pensar en la representación de un espacio liminar o, en otras palabras, un portal entre el mundo de los vivos y los muertos (Urcid Reference Urcid and de la Fuente2008:572).

En la vasija 2946 al parecer se representó un ave que produce gorjeos al momento de inflar su papada. Las aves son un tema recurrente en las vasijas silbadoras sudamericanas en las que se observa la intención de imitar el sonido de ciertas aves. En la cosmovisión mesoamericana el sonido de las aves se vincula con el viento, que es un elemento presente en los mitos de creación. El viento también es el vehículo para hacer la música, así como las nubes son el origen de la lluvia (Taube Reference Taube, Le Fort, Gardiol, Matteo and Helmke2009:44). Aves cantando e invocando a la lluvia conforman una temática recurrente en la imaginería mesoamericana. Un ejemplo notable lo constituye las pinturas (Sub-1a) de San Bartolo en Guatemala (Taube Reference Taube, Le Fort, Gardiol, Matteo and Helmke2009:43).

Si bien estas ideas tratan de aproximarse al complejo significado iconográfico de las imágenes plasmadas en las vasijas silbadoras, la relación entre imagen y sonido es todavía un tema no queda del todo claro. Posiblemente la intención no era replicar el sonido que emiten los animales representados en las vasijas. Esta discusión también ha sido abordada en los estudios sobre las vasijas silbadoras sudamericanas en los que autores como Pérez de Arce (Reference Pérez de Arce2004:22) expresan que no parece haber una relación entre los sonidos y las representaciones plásticas.

COMENTARIOS

Resulta significativo que la mayoría de las vasijas silbadoras procedentes de Oaxaca daten del preclásico medio, mientras que para el preclásico terminal hay una notable disminución y reaparecen nuevamente en el posclásico. No queda claro si hubo vasijas silbadoras en el periodo clásico. Kidder et al. (Reference Kidder, Jennings and Shook1946) atribuyen algunas vasijas a Oaxaca, pero es confusa la fuente de donde tomaron los datos y no ha sido posible corroborarlos. En relación con las vasijas del preclásico terminal, su forma hace suponer que fueron elaboradas a partir de los tipos creados en el Altiplano Central, lo cual no es extraño porque coincide con el momento de interacción entre Teotihuacan y Oaxaca. Para el periodo clásico no hay indicios claros de vasijas silbadoras, como ya se mencionó en su momento. Fue hasta siglos más tarde, en el posclásico, cuando se retomó la idea de la vasija silbadora, aunque con cambios significativos en la morfología, tipo de pasta, acabado y temas iconográficos. Estos últimos son más diversos e incluyen representaciones de guerreros, posibles gobernantes y algunos animales.

Las vasijas incluidas en este estudio pueden agruparse de acuerdo a su forma en tres tipos que a su vez corresponden a temporalidades diferentes. El tipo 1 correspondería a las vasijas del preclásico medio con uno de los recipientes en forma de botellón y el otro de forma globular, ambos unidos por un asa-puente. El silbato, cuyas características ya se han descrito, invariablemente se encuentra alojado en uno de los recipientes. Además de estos rasgos, este primer tipo incluye principalmente la figura de un tlacuache. En el tipo 2 estarían la vasija de la Colección Bustamante-Vasconcelos y la de la Colección del Saint Louis Art Museum. Éstas difieren del tipo 1 por la forma de los recipientes (en forma de botellón de cuello amplio y borde divergente) y el asa cilíndrica. En cuanto al mecanismo sonoro, éste es exactamente el mismo. Respecto a la iconografía, se pueden reconocer dos figuras diferentes, la de un jaguar y la de un personaje con atributos del glifo U. En ambos casos, se trata de importantes entidades dentro de la cosmovisión mesoamericana. Un detalle relevante es que en las vasijas de los tipos 1 y 2 la decoración se realiza a través de líneas incisas en el cuerpo de la vasija. Esta característica tiene correspondencia con los tipos cerámicos de la época en donde, por ejemplo, el movimiento del agua y algunas partes de figuras zoomorfas se representan con líneas. Esta forma de representación cambió en las fases subsecuentes. El tipo 3 estaría conformado por las vasijas de influencia teotihuacana con recipiente en forma de vaso cilíndrico, las cuales fueron elaboradas con tipos cerámicos de posible origen teotihuacano. Por lo que respecta al silbato, éste es cilíndrico, como en los tipos 1 y 2, pero colocado en un ángulo que reduce la dispersión de aire. La efigie que acompaña a estas vasijas siempre es la de un mono en posición sedente. Si se establece una comparación entre las vasijas silbadoras de Oaxaca con las de otras regiones de Mesoamérica, se notará que hay cierta afinidad morfológica entre el tipo 1 con algunos especímenes del área maya que han sido fechados para el preclásico tardío y clásico temprano (Rodens Reference Rodens2013). En tanto que las vasijas del preclásico terminal/clásico temprano atribuidas a Teotihuacan, tienen gran similitud con las vasijas del tipo 3 de la muestra de este estudio. En este caso es posible que las vasijas sean foráneas o que estén imitando diseños del Altiplano Central. Esto explicaría su estrecha afinidad con los tipos teotihuacanos.

En relación a la acústica, existe una correspondencia entre la altura de sonido y timbre con los tipos morfológicos. Es decir, las vasijas del tipo 1 y 2 producen una frecuencia aguda, superior a los 2000 Hz, que invariablemente está acompañada de turbulencia. Mientras tanto, en una de las vasijas del tipo 3 se nota la intención de reducir el ruido generado por el aeroducto cilíndrico. Las propiedades acústicas de estas vasijas en general no permiten que el sonido se escuche a grandes distancias; por el contrario, su sonido es de baja potencia. Tal característica hace suponer que estas vasijas fueron utilizadas en espacios cerrados, posiblemente en ritos de carácter privado e incluso pudieron haber sido considerados como objetos esotéricos.

Al inicio se enunciaron algunas preguntas relacionadas sobre los posibles usos de las vasijas silbadoras. Los escasos ejemplos documentados en el registro arqueológico, no sólo de Oaxaca sino en general de Mesoamérica, proceden de contextos funerarios, mientras que el resto carece de contexto y procedencia. Con estos datos resulta complicado elaborar interpretaciones respecto a sus posibles usos. No obstante, algunas vasijas con desgaste podrían indicar que fueron utilizadas, quizá con distintos propósitos, pero que una vez fallecida la persona o personas pasaron a formar parte del ajuar funerario. No hay que descartar el que algunas vasijas hayan sido elaboradas ex profeso para el ritual funerario. Por otro lado, las vasijas de la muestra, exceptuando las del Museo Nacional de Antropología que no fue posible revisar, muestran desgaste en la base. Esto plantea la posibilidad de que dichas vasijas hayan sido utilizadas en diferentes momentos (Robert Markens, comunicación personal 2016). En opinión de Both (Reference Both2013), las vasijas silbadoras pudieron haber sido empleadas en ritos relacionados con la fertilidad y los mitos de origen. En este sentido, las vasijas con representaciones de tlacuache, aves y monos parecen confirmar esta idea. No obstante, hace falta contar con una muestra más amplia para ver otras posibles variantes en las representaciones. Un ejemplo que no corresponde a Oaxaca sino al área maya y que también coincide con la propuesta de Both es el caso de la vasija silbadora encontrada en la tumba A-I de Kaminaljuyú (Kidder et al. Reference Kidder, Jennings and Shook1946:48–49). Esta vasija estaba asociada con algunos objetos de la ofrenda como un caparazón de tortuga y dos trompetas de caracol (Fasciolaria princeps), lo que sugiere que el conjunto fue utilizado en rituales de petición de lluvias y, de forma más general, relacionado con el inframundo acuático (Both Reference Both, Hickmann and Eichmann2004:265; Looper Reference Looper2009:116; Urcid Reference Urcid2009:31).

Respecto a quiénes poseyeron este tipo de objetos, el escaso número de vasijas silbadoras en comparación con otros instrumentos musicales, aunado a su presencia en contextos funerarios de individuos de alto estatus, hace suponer que los poseedores fueron gente de la élite que ostentaba el poder político y religioso. Las vasijas silbadoras formaban parte del ajuar para alguna actividad posiblemente de carácter ritual. La escasa presencia de estos instrumentos musicales supone también que la mayor parte de la población no conocía estos objetos y por lo tanto eran de uso restringido para las élites.

A través de este estudio se ha podido contar con datos más precisos sobre las vasijas silbadoras del preclásico en Oaxaca, no sólo en términos de los materiales y la forma, sino también de la acústica y la organología, aspectos que no habían sido considerados en estudios anteriores. Las ideas aquí plasmadas son un punto de inicio para un estudio sistemático de las vasijas silbadoras que permita hacer comparaciones a nivel regional y definir las características tomando en cuenta la organología, la acústica, la iconografía y el contexto arqueológico. En un futuro sería pertinente acceder a los especímenes resguardados en el Museo Nacional de Antropología con el fin de documentarlos de forma detallada y ampliar la muestra.

AGRADECIMIENTOS

Este estudio fue posible gracias a la colaboración de las siguientes instituciones: la Delegación Oaxaca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo de las Culturas de Oaxaca, y la Fundación Cultural Bustamante Vasconcelos A.C. de la ciudad de Oaxaca. Agradezco las sugerencias del Dr. Robert Markens, colega del Instituto de Investigaciones Estéticas en Oaxaca, y al arqueólogo José Leonardo López Zárate por elaborar algunos de los dibujos incluidos en este estudio. Durante el registro de las vasijas silbadoras fue muy valiosa la colaboración de la arqueóloga Laura Freyre Valencia a quien agradezco su apoyo.

ABSTRACT

Whistling vessels comprise a unique type of musical instrument characteristic of pre-Hispanic cultures in Mesoamerica and beyond. The distinctiveness of these instruments lies in their mechanics of sound production, whereby an internal and unseen device is activated by inclining and pouring out the vessel's liquid contents. Called aerophones, these instruments appear in the archaeological record of Mesoamerica towards the Middle Preclassic period, mainly in Oaxaca and the Maya area, and continued in use up until the conquest. In this article, I present the results of an archeo-musicological analysis of the earliest documented whistling vessels in Oaxaca. I discuss their operating mechanism and context of discovery, aspects of their acoustics, iconography and possible uses.