Desde diferentes perspectivas, se ha señalado que los mayas antiguos emplearon diversas técnicas para aprovechar y manejar el paisaje, algunas de las cuales persisten, con ciertos cambios, en la actualidad (Ford y Nigh Reference Ford and Nigh2009, Reference Ford and Nigh2015; Gómez Pompa Reference Gómez Pompa1987; Gómez Pompa y Kaus Reference Gómez Pompa and Kaus1992; Gómez Pompa et al. Reference Gómez Pompa, Salvador and Sosa1987; Varela y Trabanino Reference Varela Scherrer and Trabanino2016). Por ejemplo, se sabe que los mayas recurrieron a la protección de espacios forestales con el objetivo de favorecer determinada flora y fauna cuyos valores utilitarios fueron diversos—entre estos destacan las plumas de quetzal y orquídeas para los tocados de los gobernantes (Campbell et al. Reference Campbell, Ford, Lowell, Walker, Lake, Raeder, Townesmith, Balick, Balée and Erickson2006; Tremain Reference Tremain2016).

Otra forma de aprovechamiento del entorno ha sido ligada a la siembra a través del sistema de roza, tumba, y quema. Este modo de explotación enfocado en la creación de un mosaico de paisajes que incluyen tierras agrícolas activas y otras de barbecho se puede observar actualmente en comunidades tanto de la Península de Yucatán como en la Selva Lacandona (Guerra et al. Reference Guerra Roa, Piñera, Aguirre and Méndez2004; Mandujano y Rico-Gray Reference Mandujano and Rico-Gray1991; Nations y Nigh Reference Nations and Nigh1980; Quijano-Hernández y Calmé Reference Quijano-Hernández and Calmé2002; Terán y Rasmussen Reference Terán and Rasmussen2009), y es posible rastrearlo arqueológicamente a través de las preferencias de hábitat de las especies animales identificadas (Emery Reference Emery and Emery2004a; Emery et al. Reference Emery, Wright and Schwarcz2000; Götz Reference Götz2014; Linares Reference Linares1976; Valadez y Rodríguez Reference Valadez, Galicia, Cervantes and Aguilar2015; Varela Reference Varela Scherrer2016a, Reference Varela Scherrer2017). Algunos de los animales asociados a este sistema, como el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y el pecarí de collar (Pecari tajacu), fueron exportados de tierra adentro hacia las costas como bienes de prestigio (Thornton Reference Thornton2011).

En Palenque la fauna arqueológica rescatada, tanto en conjuntos domésticos como en edificios político-administrativos, junto a la evidencia paleoetnobotánica (Trabanino Reference Trabanino García2014), señala que el sistema milpero (Varela Reference Varela Scherrer2016a, Reference Varela Scherrer2017), las terrazas para la producción agrícola, y los canales artificiales de irrigación (Liendo Reference Liendo Stuardo2000a, Reference Liendo Stuardo2000b, Reference Liendo Stuardo2001; Liendo y Filloy Reference Liendo Stuardo and Nadal2011) fueron las principales formas de aprovechamiento y manejo del paisaje.

Por otro lado, trabajos recientes en el Grupo de IV de Palenque, un conjunto habitacional de élite del clásico tardío, ha evidenciado la aparición de una gran cantidad de recursos acuáticos, principalmente peces dulceacuícolas. De acuerdo con Jiménez (Reference Jiménez Cano2017), los peces representan una de las taxas que menos atención han recibido en la historia de la zooarqueología maya. Lo anterior ha llevado, inclusive, a sostener que su poca representación en contextos arqueológicos de tierra adentro pueda deberse a que no formaron parte habitual de la dieta (Götz Reference Götz2014). Esto resulta contradictorio en un territorio plagado de cuerpos de agua como es el área maya, aunado a la enorme diversidad ictiológica continental.

Tan sólo en la región de Palenque los cíclidos están representados por 18 especies, siendo una de las familias más abundantes en las cuencas hidrológicas de la región (Miller et al. Reference Miller, Minckley and Norris2009). A esto habría que agregar que los peces aparecen en diversas expresiones del arte maya: en pintura, tableros, modelados en estuco, y siendo parte de la escritura jeroglífica. Parte importante del problema parece provenir de las técnicas de recuperación en campo (Emery Reference Emery2004b; Jiménez Reference Jiménez Cano2017:12).

En el presente estudio, la gran aparición de peces dulceacuícolas en un contexto doméstico de Palenque sugiere que, además de los ecosistemas terrestres, los cuerpos de agua, ubicados a diferentes distancias frente al sitio, fueron otro de los ecosistemas privilegiados para la subsistencia y gastronomía local. Así mismo, las particularidades de un gran reservorio de agua situado al oeste de la ciudad (French et al. Reference French, Straight and Hermitt2019) señalan que los palencanos pudieron recurrir a la creación de estanques artificiales para la piscicultura, añadiendo más datos al complejo sistema de modificación urbana creado por sus habitantes.

PALENQUE Y SU ENTORNO

Palenque se ubica en las tierras bajas noroccidentales del área maya (Solís et al. Reference Solís Castillo, Rebolledo, Sedov, Liendo, Pérez and Rivera2013:269), sobre una amplia terraza dentro de los últimos plegamientos, hacia el noroeste, de la Sierra de Chiapas (Sánchez Reference Sánchez Montes de Oca1979). En estos macizos montañosos afloran dolomías y se distribuyen selvas altas perennifolias, dónde los géneros más abundantes son Psychotria, Ficus, y Piper (Gómez et al. Reference Gómez Domínguez, Farrera, Jiménez and Reynoso2015). Destacan árboles de gran talla como el cedro (Cedrela odorata), el canchán (Terminalia amazonia), y la caoba (Swietenia macrophylla); así como diversas palmas entres las cuales se encuentran el chapay (Astrocaryum mexicanum) y la pacaya (Chamaedorea tepejilote) (Gómez et al. Reference Gómez Domínguez, Farrera, Jiménez and Reynoso2015).

El sitio se encuentra rodeado por nueve arroyos perenes, los cuales sirvieron para abastecer las diferentes necesidades de sus pobladores, así lo demuestran los diversos trabajos hidráulicos para construir canales, acueductos y estanques dentro de la ciudad (French et al. 2019). Aunado a lo anterior, el asentamiento se encuentra en una zona de transición, pues hacia el norte se distribuyen los llanos y pantanos tabasqueños. Se trata de una serie de áreas inundables cruzadas por una cantidad importante de corrientes de agua, que conducen principalmente a los ríos Grijalva y Usumacinta. La flora característica de este territorio es la selva baja, mediana y alta inundable con abundantes plantas hidrófilas. De estas últimas, destacan tulares (Typha domingensis), popales (Thalia geniculata), sibales (Cladium jamaicense) y tintales (Haematoxilium campechianum).

El Grupo IV: Una unidad residencial de élite

La antigua ciudad de Palenque cubría una superficie de aproximadamente 2.5 km2 en su momento de mayor expansión durante el siglo ocho de nuestra era (Figura 1). Una de las características principales de este asentamiento es la elevada concentración de población (6.000 a 8.000 habitantes) dentro de unos límites muy bien definidos. La población residente en Palenque estaba distribuida en 32 grupos domésticos (Campiani Reference Campiani2014; López Mejía Reference López Mejía2005).

Figura 1. Mapa de Palenque y ubicación del Grupo IV. Modificado de Barnhart Reference Barnhart2001:Mapa 2.1.

El Grupo IV es uno de estos conjuntos residenciales que componen el paisaje urbano de la antigua ciudad; se localiza al centro de Palenque, hacia el costado noroeste del área cívico ceremonial y, al igual que los Grupos I y II, C, B, Grupo Otolum y Grupo Encantado, corresponde a un grupo residencial de alto rango. El núcleo central del conjunto se compone por una serie de edificios habitacionales y ceremoniales de gran tamaño rodeando un patio. Por el lado oeste se hallan los edificios J1, J2 y J3, los cuáles han arrojado evidencia de ser espacios netamente domésticos (Liendo Reference Liendo Stuardo2019; López Bravo Reference López Bravo1995, Reference López Bravo2000; Figura 2). Hacia el costado este, dos edificios cierran el patio (J6 y J7); se trata de dos pequeñas estructuras escalonadas que rematan en un basamento cuyas funciones tienen que ver con aspectos ceremoniales (López-Bravo Reference López Bravo1995, Reference López Bravo2000; Marken y González Reference Marken, Cruz and Marken2007). Gracias al hallazgo dentro del conjunto de monumentos con escritura jeroglífica, sabemos que quienes habitaron el Grupo IV de Palenque formaban parte de una familia de nobles que prestaban diversos servicios militares a la corte local (Bernal y Venegas Reference Bernal Romero and Durán2005; Marken y González Reference Marken, Cruz and Marken2007; Schele Reference Schele, Robertson and Fields1991).

Figura 2. Mapa del Grupo IV. Elaborado por Arianna Campiani y Atasta Flores. Se señalan las Operaciones 412 y 428.

METODOLOGÍA

Desde 2016, el Grupo IV ha recibido la atención de nuestra investigación con el objetivo de entender los modos de vida y las actividades cotidianas que llevaban a cabo los habitantes de este conjunto residencial. Para cumplir con dicha meta, establecimos una serie de operaciones alrededor y dentro del conjunto residencial, que nos permitió recuperar una gran cantidad de material arqueológico a lo largo de tres años de trabajo de campo. Una de las exploraciones fue la hecha entre las estructuras J1 y J2, en donde detectamos un área de desecho detrás de una casa que data del clásico tardío (750–850 d.C.), cuya nomenclatura en el mapa del conjunto habitacional la identifica como J3.

Desde la temporada 2016, la parte posterior de este edificio fue intervenida a través de dos operaciones (412 y 428), donde se encontró abundante material cerámico, figurillas, artefactos en proceso de manufactura (como ornamentos en hueso que no fueron terminados), núcleos prismáticos de obsidiana desgastados, navajillas de este mismo material, lascas de pedernal y una cantidad considerable de restos faunísticos. Este depósito ha sido interpretado como un área de desecho y, dada la gran cantidad de material recuperado, representa una pieza clave para entender las actividades domésticas del grupo habitacional.

Debido a la gran riqueza de materiales asociados con este contexto, se decidió cribar y flotar toda la tierra de la excavación. Para llevar a cabo dicho proceso se usaron mallas con una luz de apertura de 3,17 mm, ideales para obtener muestras zooarqueológicas (Emery Reference Emery2004b). Los remanentes de tierra fueron llevados posteriormente a flotación en cubetas de 20 litros (Felipe Trabanino, comunicación personal 2016). Durante este trabajo detectamos que, al remover la tierra del fondo de la cubeta, en la superficie del agua era posible recuperar, usando un colador de cocina con malla de 1,58 mm de apertura, carbones y huesos pequeños. Esta técnica es similar a la descrita por Struever (Reference Struever1968), en dónde las fracciones ligeras flotan, mientras que las pesadas, como cerámica y piedras, quedan en el fondo (Figura 3). El material arqueológico recuperado fue depositado en mallas de 50 × 50 cm en dónde se dejó secar. Posteriormente, usando pinzas, los materiales fueron recuperados y embolsados con sus respectivos datos.

Figura 3. Proceso de flotación. Modificado de Struever Reference Struever1968:Figura 3.

Identificación de las especies y su conteo

Para realizar las labores de identificación, se consultó el material de comparación resguardado en el Laboratorio de Paleozoología del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo de Raúl Valadez. Se identificó, primero, el tipo de elemento—es decir, el hueso o diente en particular. Posteriormente con el material de comparación, se asignó la especie y, cuando las condiciones de preservación del hueso lo permitían, si se trataba de un individuo juvenil o adulto. Se consultó con Alejandro et al. (Reference Alejandro Rivera, Góngora, Magaña, Escalante, Amador del Ángel, García, Vega and Díaz-Durán2018), Álvarez del Toro (Reference Álvarez del Toro1972, Reference Álvarez del Toro1980), Hall (Reference Hall1981), Healy et al. (Reference Healy, Emery and Wright1990), Lee (Reference Lee1996) y Miller et al. (Reference Miller, Minckley and Norris2009) para conocer la distribución geográfica de las especies, y se verificó la validez de la nomenclatura científica de cada taxón en la página web Integrated Taxonomic Information System (www.itis.gov). Cada resto óseo fue registrado en una base de datos, asignándosele un número único para así conocer la frecuencia de restos de cada especie (NISP por sus siglas en inglés; Lyman Reference Lyman2008:27–38; Reitz y Wing Reference Reitz and Wing2008:202–205). Finalmente, se realizó el análisis de conteo de número mínimo de individuos (MNI por sus siglas en inglés), de acuerdo con el método tradicional en el que se toma en cuenta el elemento par más representado (Lyman Reference Lyman2008:38–69; Reitz y Wing Reference Reitz and Wing2008:205–210). De igual forma, se registraron todas aquellas huellas tafonómicas que nos hablaran tanto del aprovechamiento animal como de la formación del contexto.

Cabe señalar que, si bien la primera parte del proceso de análisis pudo realizarse en laboratorio, para el caso de los peces fue necesario preparar especímenes, pues no se contaba con una colección de referencia lo suficientemente robusta. De esta forma se adquirió en el mercado del pueblo de Palenque un individuo de robalo blanco (Centropomus undecimalis), dos individuos de Mayaheros urophthalmus (mojarra castarrica), dos individuos de tenguayaca o pez blanco (Petenia splendida) y dos individuos de Ictalurus furcatus (bagre de canal). Todos los individuos fueron preparados en laboratorio y actualmente forman parte de la colección de referencia del Laboratorio de Paleozoología del IIA, UNAM (véase Ciudad-Ruíz et al. Reference Ciudad-Ruíz, Scherrer and Pavón2020 para mayor discusión).

RESULTADOS

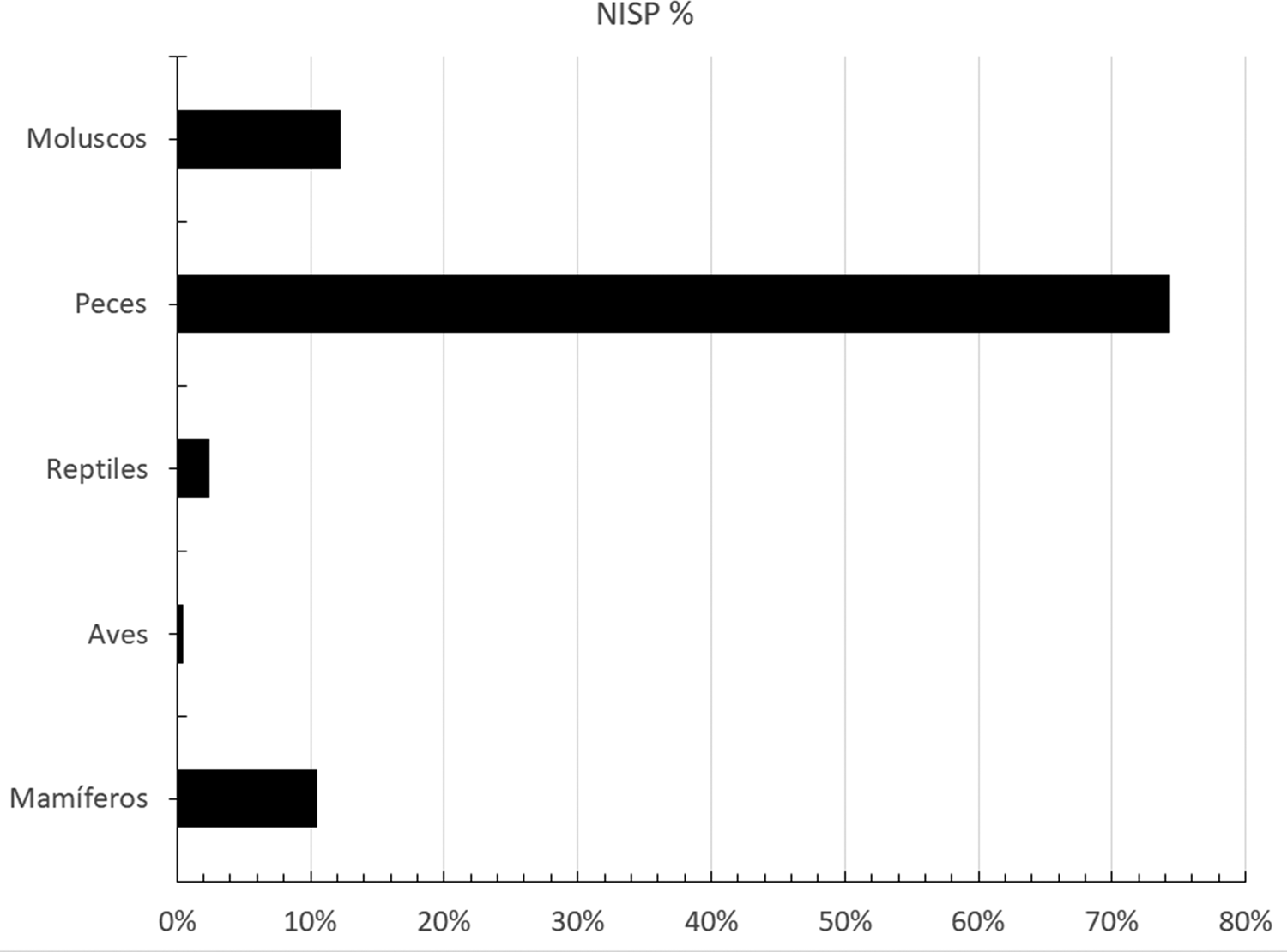

Las especies animales analizadas en el Grupo IV pertenecen a cinco grupos: moluscos, peces, reptiles, aves y mamíferos. Cabe señalar que el presente estudio se enfocó únicamente en los restos identificables, quedando material no determinable, como costillas y espinas de peces, fuera del conteo. La clase más representativa son los peces con un 74 por ciento de la colección total (Figura 4). Posteriormente tenemos a los moluscos, con el 12 por ciento; en seguida los mamíferos, con el 10 por ciento, los reptiles con el 2 por ciento y finalmente las aves con el 0,5 por ciento. La especie con mayor representatividad es el jute o shote (como se le conoce localmente) (Pachychilus indiorum), con el 12,24 por ciento; le sigue el perro doméstico (Canis lupus familiaris, 8,08 por ciento), la tenguayaca (5,52 por ciento), la castarrica (2,86 por ciento), el pejelagarto (Atractosteus tropicus, 2,76 por ciento), la tortuga blanca (Dermatemys mawii, 1,35 por ciento) y el robalo blanco (1,15 por ciento). Posteriormente aparecen las demás especies con menos del 1 por ciento (Tabla 1).

Figura 4. Porcentaje de fauna identificada en el Grupo IV de Palenque. Graph by authors.

Tabla 1. Listado de la taxa identificada en el Grupo IV de Palenque.

Con estos resultados podemos observar que existe, en el Grupo IV, una predilección por los recursos acuáticos llegando al 88 por ciento de representatividad (tomando en cuenta los caracoles y la familia de las mojarras), un porcentaje bastante alto, mientras que los recursos terrestres ocupan el 10,54 por ciento. En mucho menor medida aparecen los animales de hábitos arborícolas y aéreos con el 0,45 por ciento.

Por otra parte, cuando observamos la representación de las especies a través del MNI, el patrón descrito para el NISP es muy similar en cuanto a la abundancia por especie. El total de individuos es de 309, con una desproporción en el conteo de individuos por la sobre representación de jutes en la muestra, los cuáles son pequeños y se recolectan fácilmente en los arroyos. Si los sustraemos del conteo, el total de individuos llega a 65, destacando los peces, con una mayor presencia de tenguayaca con 15 individuos. En seguida le sigue la castarrica con once, el perro doméstico con ocho, el robalo blanco con cuatro, la tortuga blanca y el venado cola blanca con tres y el pejelagarto, la tuza (Orthogeomys hispidus) y el conejo de bosque (Sylvilagus brasiliensis) con dos. Posteriormente aparecen los demás taxones con uno. El hecho de que el patrón sea similar alude a las preferencias alimentarias de los habitantes del Grupo IV, enfocadas en los peces y el perro doméstico (véase la Tabla 1).

DISCUSIÓN

Tomando en cuenta este trabajo y otros efectuados con anterioridad (véase Álvarez y Ocaña Reference Álvarez and Ocaña1994; Olivera Reference Olivera Carrasco and Arroyo Cabrales1997; Varela Reference Varela Scherrer2016a; Zúñiga Reference Zúñiga Arellano2000), cuando observamos la taxa recuperada en todo el sitio se logra vislumbrar un patrón de explotación diverso, pues las especies identificadas sugieren ambientes locales y foráneos. De estos últimos, destacan peces y moluscos que provienen tanto del Océano Pacífico como del Atlántico, muestra del complejo sistema de intercambio y de la capacidad de Palenque de poder obtener productos que venían desde muy lejos, contrastando con sitios vecinos como Comalcalco y Chinikihá, en donde estas especies están ausentes (Montero Reference Montero López2008, Reference Montero López2011; Sastre Reference Sastre Hernández1997; Varela Reference Varela Scherrer2013, Reference Varela Scherrer2016a; Zúñiga Reference Zúñiga Arellano2000).

Por otro lado, la taxa local la podemos asociar a cuatro ecosistemas principales: bosque, milpa, vegetación secundaria y cuerpos de agua (Tabla 2). Del bosque destacan: celesto (Celestus rozellae), codorniz bolonchaco (Odontophorus guttatus), hocofaisán (Crax rubra), pavo ocelado (Meleagris ocellata), conejo de bosque, ratón tlacuache (Marmosa mexicana), tlacuache cuatro ojos (Philander opossum), zorrillo espalda blanca (Conepatus semistriatus), ocelote (Leopardus pardalis), jaguar (Panthera onca), venado cabrito (Mazama temama) y tapir (Tapirella bairdii) (Álvarez y Ocaña Reference Álvarez and Ocaña1994; Varela Reference Varela Scherrer2016a; Zúñiga Reference Zúñiga Arellano2000).

Tabla 2. Ecosistemas de las especies registradas en Palenque. Basado en Álvarez y Ocaña Reference Álvarez and Ocaña1994; Olivera Reference Olivera Carrasco and Arroyo Cabrales1997; Zúñiga Reference Zúñiga Arellano2000; y el presente estudio.

De espacios perturbados como milpa y vegetación secundaria tenemos: codorniz (Colinus virginianus), armadillo (Dasypus novemcinctus), cereque (Dasyprocta punctata), tepezcuintle (Cuniculus paca), conejo de campo (Sylvilagus floridanus), tuza, tlacuache común (Didelphis virginiana), tlacuache sureño (Didelphis marsupialis), oso hormiguero (Tamandua mexicana), coatí (Nasua narica), mapache (Procyon lotor), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), pecarí de collar o puerco de monte (Pecari tajacu) y venado cola blanca (Varela Reference Varela Scherrer2016a; Zúñiga Reference Zúñiga Arellano2000).

Por último, está la fauna asociada con cuerpos de agua y humedales: jute, caracol de pantano (Pomacea flagellata), pochitoque (Kinosternon leucostomum), hicotea (Trachemys venusta), mojina (Rhinoclemmys areolata), guao tres lomos (Staurotypus triporcatus), tortuga blanca, cocodrilo (Crocodylus spp.), manatí, robalo blanco, tenguayaca, mojarra boca de fuego (Thorichthys meeki), castarrica, pejelagarto y bagre (Ictalurus spp. y Rhamdia guatemalensis) (Olivera Reference Olivera Carrasco and Arroyo Cabrales1997; Varela Reference Varela Scherrer2016a, Reference Varela Scherrer2016b, Reference Varela Scherrer2017; Zúñiga Reference Zúñiga Arellano2000). De las especies acuáticas identificadas podemos señalar que todas son locales; la única duda queda en torno al tiburón, aunque como se ha comprobado una especie de carcarrínido (Carcharhinus leucas, tiburón toro) penetra las aguas dulces del Usumacinta, tan adentro como en la Laguna de la Ilusiones en Villahermosa y en Emiliano Zapata, Tabasco (Castro Reference Castro Aguirre1978).

Con estos datos podemos señalar que, primeramente, existe una presencia de animales asociados tanto con el bosque como el sistema milpero de roza, tumba y quema. Lo anterior permite sugerir la existencia de un mosaico de ecosistemas alrededor de Palenque, principalmente campos de cultivo, vegetación secundaria y bosques conservados. Pensamos que en Palenque la presencia de animales asociados con estos ecosistemas sugieren que en el sitio se llevó a cabo una forma de manejo del paisaje que permitió una constante circulación de bienes animales sin que necesariamente implicara acabar con los espacios forestales. Esta postura también se observa en un estudio hidroarqueológico, donde se señala que en Palenque la cobertura vegetal no sufrió un declive drástico en su época de apogeo y que las cuencas fluviales propiciaron abundante agua a pesar de existir periodos con menor precipitación pluvial (French y Duffy Reference French and Duffy2014).

Esta forma de manejar el entorno a través del conocimiento de la sucesión del bosque debió permitir la atracción de ciertas presas de caza. En la actualidad es una de las formas más usadas por las comunidades para adquirir proteína animal y se cree que pudo fungir como un sustituto a la domesticación animal (Linares Reference Linares1976). Algunos autores han sugerido, inclusive, un cierto grado de coevolución entre estas prácticas indígenas de siembra y el comportamiento de algunos animales cinegéticos, como el venado cola blanca (Greenberg Reference Greenberg1992; Smith Reference Smith2005:528).

Lo anterior plantea que los mayas antiguos manejaron activamente su paisaje para favorecerse, en este caso particular, de proteína animal, sin que esto implicara la reducción de los espacios forestales. Esta propuesta ha sido abordada por varios autores para Chinikihá, Chiapas (Montero et al. Reference Montero López, García, Scherrer and Stuardo2016), el área de Petexbatún en Guatemala (Emery Reference Emery2004b), algunos sitios de la península de Yucatán (Götz Reference Götz2014) y en el Tigre, Campeche (Valadez y Rodríguez Reference Valadez, Galicia, Cervantes and Aguilar2015). A este manejo fuera de las ciudades habría que añadir la evidencia isotópica que revela una alimentación a base de maíz en pavos (M. ocellata) y pecaríes (P. tajacu) en Ceibal, Guatemala (Sharpe et al. Reference Sharpe, Emery, Inomata, Triadan, Kamenov and Krigbaum2018), corroborando su cautiverio y cuidado por los grupos humanos.

En relación con el aprovechamiento animal dentro de los conjuntos habitacionales de Palenque, observamos que durante el clásico tardío, el patrón en el Grupo Murciélagos, los Grupos I y II, y el Grupo B indica una presencia alta de reptiles, seguido de peces y mamíferos, posteriormente moluscos y finalmente aves (Tabla 3). Esta tendencia parece ser un rasgo común de toda la ciudad, con excepción de los peces, presentes de manera tan significativa en el registro arqueológico del Grupo IV.

Table 3. Grupos de animales recuperados en contextos residenciales de Palenque. Basado en Zúñiga Reference Zúñiga Arellano2000 y el presente estudio.

La comparación entre los contextos domésticos del sitio de Palenque permite vislumbrar la existencia de un patrón en donde el consumo de tortuga blanca, perro y venado cola blanca fueron los alimentos predilectos, aspecto, aunque no necesariamente en el mismo orden, aparece descrito para contextos de élite de sitios como Sihó y Chichen Itzá, en Yucatán (Götz Reference Götz, Laporte, Arroyo, Escobedo and Mejía2005, Reference Götz, Voss and Koechert2007, Reference Götz, Laporte, Arroyo and Mejía2008, Reference Götz2014); Motúl de San José, Aguateca, Piedras Negras y el Petén en Guatemala (Emery Reference Emery2003, Reference Emery and Emery2004a, Reference Emery2006; Pohl Reference Pohl and Willey1990); Chinikihá, Chiapas (Montero Reference Montero López2008, Reference Montero López2011; Montero y Varela Reference Montero López and Scherrer2017; Varela Reference Varela Scherrer2013); así como Laguna de On y Colha en Belice (Masson Reference Masson1999). Lo anterior plantea que, en Palenque, existió un acceso poco restringido a estos productos. Aunado a lo anterior, los resultados en el Grupo IV ponen a los cíclidos como otro de los taxa preferidos, específicamente la tenguayaca y la castarrica.

El aprovechamiento y manejo de los recursos acuáticos

A pesar de que las especies acuáticas en Palenque siempre han sido preponderantes en la mayor parte de la ciudad, los trabajos emprendidos en el Grupo IV señalan que su número puede estar subrepresentado. Los restos de peces dulceacuícolas en el Grupo IV (n = 1.481) ya supera a los reportados para la totalidad de los conjuntos habitacionales estudiados en Palenque (n = 235), incluyendo al contexto del basurero del Palacio reportado por Zúñiga (Reference Zúñiga Arellano2000). El único estudio que se acerca a este número es el reporte de Olivera (Reference Olivera Carrasco and Arroyo Cabrales1997), quien registra un total de 1.594 restos en varios de los edificios que componen al Palacio. Lo anterior, sin duda, se debe a que los métodos de recuperación empleados en estudios anteriores no fueron los más idóneos, como demuestran nuestros resultados.

Dada su gran representatividad, creemos oportuno prestar especial atención a este grupo de fauna. En la Tabla 2 podemos observar que muchos de estos animales provienen de los cuerpos de agua presentes dentro de los límites de la ciudad o a distancias muy cercanas a Palenque. Una situación que no debería extrañarnos, ya que, como mencionamos al inicio de este trabajo, frente a Palenque la planicie tabasqueña está compuesta por afluentes de diversos tamaños que año tras año inundan el área. Estos lugares son espacios de alta biodiversidad, permitiendo también abundante producción agrícola (Liendo Reference Liendo Stuardo2000a, Reference Liendo Stuardo2000b, Reference Liendo Stuardo2001; Liendo y Filloy Reference Liendo Stuardo and Nadal2011).

En un estudio reciente, Emery (Reference Emery2010) clasifica a la mayor parte de los organismos acuáticos presentes en Ceibal, Guatemala (peces, tortugas, y mamíferos) como recursos lacustres y riverinos. Si bien esto es cierto, a partir del análisis ecológico de nuestra región de estudio hemos observado que la distribución en los cuerpos de agua es más compleja, pues algunos organismos prefieren los pantanos sobre los ríos y viceversa, mientras que otros viven en condiciones muy particulares. Por ejemplo, sabemos que el jute habita cuerpos de agua en constante movimiento y en profundidades no mayores a un metro (Healy et al. Reference Healy, Emery and Wright1990). Basándonos en lo anterior y para los fines de este estudio, proponemos la siguiente tipología de ecosistemas acuáticos en la región de Palenque:

Arroyos de la sierra

Se trata de afluentes que nacen en la montaña y que, dada la altura de la que provienen, presentan una marcada pendiente y movimiento rápido. Estos cauces cortan el sustrato dolomítico de la sierra, formando por lo general, intrincados caminos y cascadas. Por su naturaleza temporal, el fondo de estos arroyos no rebasa el metro de profundidad y las aguas son cristalinas. La vegetación que rodea estas corrientes es la selva alta perennifolia, destacando en las orillas de los arroyos diversas palmeras como el chapay. La fauna arqueológica acuática asociada a estos espacios es el jute, pues presentan las condiciones idóneas para que este molusco se distribuya y desarrolle (Healy et al. Reference Healy, Emery and Wright1990:171).

Arroyos de la planicie

Cuando los afluentes de la sierra bajan a la planicie se unen a otros cauces, formando arroyos más grandes y con profundidades mayores a un metro. La transición entre los arroyos de la sierra en arroyos de la planicie es sutil, ya que es posible observarlo a tan sólo un kilómetro al norte de Palenque. La pendiente que presentan estos arroyos es más suave y por ende la corriente disminuye su velocidad. El fondo característico de estos cauces son las arenas y las arcillas. La vegetación que bordea estos arroyos es la riparia, como el higo o el amate. Anteriormente existían comunidades de selva alta y mediana inundable, ahora sustituidas por pastizales para el pastoreo de ganado. En época de lluvia, estos cauces suelen inundar los bajos, creando pantanos temporales y aumentando el nivel de los permanentes. La fauna arqueológica acuática asociada a estas corrientes de agua son el caracol de pantano, la tenguayaca, la castarrica, el pejelagarto, el robalo blanco, el bagre y la hicotea.

Todas estas especies comparten características en cuanto a que prefieren corrientes leves y poca profundidad, generalmente no mayor a 2 m (Alejandro et al. Reference Alejandro Rivera, Góngora, Magaña, Escalante, Amador del Ángel, García, Vega and Díaz-Durán2018:86–87; Álvarez et al. Reference Álvarez González, Márquez Couturier, Arias Rodríguez, Contreras Sánchez, Uscanga Martínez, Perales García, Moyano López, Hernández Jiménez, Civera Cerecedo, Goytortua Bores, Isidro Olán, Almedia Madrigal, Tovar Ramírez, Gutiérrez Ribera, Arévalo Galán, Enric, Treviño, Morales Sánchez, Cruz Suárez, Ricque Marie, Tapia Salazar, Nieto López, Villareal Cavazos, Pablo Lazo and Viana2008:137; Barrientos y Espinosa Reference Barrientos Villalobos and Espinosa de los Monteros2008:1920; Laparra et al. Reference Laparra Torres, Franyutti, Aranzábal and Vidal2011:44; Miller et al. Reference Miller, Minckley and Norris2009:405). La única especie que penetra en busca de presas, dado sus hábitos carnívoros, es el robalo (Caballero Reference Caballero Chávez2003:10). De igual forma, las especies se distribuyen aquí gracias a que estos cauces están asociados con pantanos temporales y permanentes que presentan abundante vegetación acuática, como cola de pato (Pontederia sagittata) y pasto de agua (Potamogeton spp.), entre otros, lugares donde buscan protección y alimento (Amador et al. Reference Amador del Ángel, García, Uribe, Pérez, Ríos Jara, Esqueda González and Galván Villa2007:202; Calderón Reference Calderón Mandujano2002; Miller et al. Reference Miller, Minckley and Norris2009:405–409; Pease et al. Reference Pease, Carranza and Winemiller2018).

Pantanos y lagunas

Se trata de cuerpos de agua estancados con muy poco o nulo movimiento. Los suelos son impermeables y abundan las arcillas. El nivel de estos espejos de agua está relacionado con las lluvias. En época de estiaje, algunos pueden desaparecer totalmente, mientras que otros bajan considerablemente su nivel. Al norte de la región de estudio abundan grandes cuerpos lagunares y ciénagas alimentadas por el Usumacinta y sus afluentes.

La vegetación de estos cuerpos de agua son principalmente comunidades de hidrófilas como los tulares y popales, así como selvas medianas y bajas inundables, principalmente tintales. La fauna arqueológica asociada a estos es: la tenguayaca, la castarrica, el pejelagarto, el robalo blanco, el bagre, la hicotea, el caracol de pantano, la tortuga blanca y el manatí. A pesar de que algunas especies también habitan los arroyos de la planicie, en los pantanos y lagunas se distribuyen de forma más amplia, pues estos cuerpos de agua poseen las características idóneas para su supervivencia: poca profundidad, escaso movimiento y abundantes asociaciones de hidrófilas.

De estas asociaciones vegetales destacan las enraizadas emergentes (T. geniculata, C. jamaicense, T. dominguensis, y P. sagittata), las enraizadas de hojas postradas (Nymphea ampla), y las libres flotadoras (P. stratiotes, Eichhornia crassipes, Salvina spp.) (Barba et al. Reference Barba Macías, Juárez and Benítez2013). Estas comunidades constituyen refugio, alimento, y, para especies como el caracol de pantano y el pejelagarto, lugares idóneos para colocar sus huevos (Alejandro et al. Reference Alejandro Rivera, Góngora, Magaña, Escalante, Amador del Ángel, García, Vega and Díaz-Durán2018; Álvarez et al. Reference Álvarez González, Márquez Couturier, Arias Rodríguez, Contreras Sánchez, Uscanga Martínez, Perales García, Moyano López, Hernández Jiménez, Civera Cerecedo, Goytortua Bores, Isidro Olán, Almedia Madrigal, Tovar Ramírez, Gutiérrez Ribera, Arévalo Galán, Enric, Treviño, Morales Sánchez, Cruz Suárez, Ricque Marie, Tapia Salazar, Nieto López, Villareal Cavazos, Pablo Lazo and Viana2008:137; Álvarez del Toro Reference Álvarez del Toro1991:116; Amador et al. Reference Amador del Ángel, García, Uribe, Pérez, Ríos Jara, Esqueda González and Galván Villa2007:202; Barrientos y Espinosa Reference Barrientos Villalobos and Espinosa de los Monteros2008:1920; Laparra et al. Reference Laparra Torres, Franyutti, Aranzábal and Vidal2011:44; Márquez et al. Reference Márquez Couturier, Navarrete, Sánchez and González2015:25; Miller et al. Reference Miller, Minckley and Norris2009:405; Ramírez Reference Ramírez2008; Ureña Reference Ureña Aranda2008:64; Zenteno Reference Zenteno Ruíz2011:35–36).

Ríos

Se trata de los grandes afluentes de la región. Destaca el Usumacinta, el cual nace en la Sierra Madre de Guatemala, recorre cerca de 200 km de frontera entre México y el país centroamericano, para después cortar la Sierra de Chiapas y Tabasco y entrar a la planicie. La vegetación que bordea estos cauces es la riparia, principalmente árboles tolerables a las inundaciones como sauces (Salix humboldtidiana), zapote de agua (Pachira aquatica), chelele (Inga spp.) y tinto.

Asociados a éstos hasta hace sólo algunas décadas se distribuían selvas altas, medianas, y bajas inundables. La fauna arqueológica agrupada a estos ríos es el robalo blanco, el bagre, la tortuga blanca y el manatí. De esta fauna, los que presentan mayor predilección por estos espacios son el robalo blanco y la tortuga blanca. Mientras que el primero se ha reportado su presencia tan adentro como la zona Quiché en Guatemala (Miller et al. Reference Miller, Minckley and Norris2009:362), la tortuga prefiere los ríos, pues en las riberas encuentra refugio, alimento, y coloca sus nidos (Ureña Reference Ureña Aranda2008:64; Zenteno Reference Zenteno Ruíz2011:35–36).

Como se puede observar, algunas especies viven en sólo un tipo de cuerpo de agua, mientras que otras tienen una movilidad más amplia; esto lo interpretamos a partir de las preferencias de hábitat de cada animal relacionadas con los alimentos que la especie consume y los lugares donde reside a lo largo de su ciclo de vida (Reitz y Wing Reference Reitz and Wing2008:90). Siguiendo a Emery (Reference Emery2010), usaremos el índice de fidelidad propuesto por la autora para determinar cuál fue el cuerpo de agua más aprovechado.

Cabe señalar que estos índices nos permiten sólo una aproximación relativa, ya que están basados en la literatura ecológica de cada especie y discutida anteriormente en cada cuerpo de agua. Para este trabajo realizamos, además, entrevistas en campo e intentamos aplicar nuestra experiencia al caminar estos cauces a lo largo de varios años en la región de Palenque y Tabasco, con la intención de comprobar la veracidad de estos índices. Posteriormente, multiplicamos cada número asociado con un ecosistema por el número de restos identificados de cada especie. Al finalizar el conteo se sumaron los resultados, arrojando un porcentaje (Tablas 4 y 5).

Tabla 4. Valores usados para el índice de fidelidad por especie.

Tabla 5. Resultados del índice de fidelidad.

En la Tabla 4 se pueden apreciar los valores asignados a cada especie por tipo de ecosistema. Únicamente se tomó en cuenta el nivel de especie, dejando fuera géneros y familias. La Tabla 5 muestra los resultados del conteo y al graficarlo podemos observar que el cauce que más resalta son los arroyos de la sierra representado por el jute. Lo anterior resulta obvio, pues es el área inmediata a Palenque; como hemos descrito anteriormente, nueve arroyos perennes rodean el asentamiento (French et al. Reference French, Straight and Hermitt2019). El jute es omnipresente en el sitio y es casi seguro su aparición en cada excavación, desde los conjuntos residenciales hasta en los edificios ceremoniales y de funciones sociopolíticas, como lo ha demostrado trabajos hechos en El Palacio (Zúñiga Reference Zúñiga Arellano2000). Lo anterior resalta el aspecto nutricional, alimenticio y simbólico que este molusco jugó en la antigua ciudad de Palenque.

Siguiendo los datos de la Tabla 5, a los arroyos de la sierra le siguen los pantanos y lagunas, seguido por los arroyos de la planicie y, finalmente, los ríos. Cuando observamos el mapa de la región de Palenque, con sus distintos cuerpos de agua, podemos ver que el aprovechamiento máximo se concentra en las inmediaciones del sitio; sin embargo, la mayor cantidad de recursos estaría también en las lagunas y pantanos de la zona norte donde la biodiversidad es mayor (Figura 5).

Figura 5. Vista de la sierra y la planicie con los diferentes cuerpos de agua asociados con la región de Palenque. Elaborado por Varela Scherrer.

Esto lo corrobora el abundante porcentaje proveniente de lagunas y pantanos, ambiente característico de Catazajá y la planicie tabasqueña vecina. Este planteamiento confirma la tesis sostenida por Liendo (Reference Liendo Stuardo2000a, Reference Liendo Stuardo2000b, Reference Liendo Stuardo2001; Liendo y Filloy Reference Liendo Stuardo and Nadal2011), donde la región frente a Palenque sería el área de sustentación de la ciudad en época prehispánica—en este caso, no sólo agrícola, sino también pesquera.

Por otro lado, la gran cantidad de recursos acuáticos muestra que los cuerpos de agua fueron lugares preferidos por los antiguos habitantes de la ciudad. En este sentido, una de las características que define a Palenque es la gran cantidad de agua a la que tuvieron acceso sus habitantes (41 manantiales), a tal grado que, a diferencia de otras ciudades, como Tikal, Calakmul, o Caracol, las cuales dependieron de las lluvias estacionarias para almacenar agua, en el sitio se tuvieron que construir acueductos y drenajes para manejar su abundancia (French et al. Reference French, Stuart, Morales, Lucero and Fash2006).

Así mismo, el agua jugó un papel preponderante no sólo en la subsistencia local, sino también en la cosmovisión, plasmada en la iconografía (Green-Robertson Reference Green-Robertson1983), la arquitectura funeraria (González y Bernal Reference González Cruz, Romero and Domínguez2019), y la misma escritura: Lakam ha' (lugar de las grandes aguas; French et al. Reference French, Stuart, Morales, Lucero and Fash2006). Un ejemplo es la asociación peces-inframundo, que se observa en el sitio en pintura mural en la casa E del Palacio (Green-Robertson Reference Green-Robertson1983): como representación simbólica del inframundo a través de una laja con peces fósiles en una cámara mortuoria (Alvarado et al. Reference Alvarado Ortega, García and Cantalice2018), como ofrenda a un ancestro destacado en el Grupo IV (Johnson Reference Johnson2018), y como decoración incisa en vasos cerámicos característicos de la fase cerámica Murciélagos (650–750 d.C.; San Román Reference San Román Martín2007).

La alta representación de peces dulceacuícolas, aunado a su valor simbólico, sugiere que entre los grupos habitacionales de élite fue uno de los recursos predilectos. De esta forma, pensamos que, al igual que en otras ciudades mesoamericanas donde se encontró evidencia de instalaciones para el manejo y crianza de fauna (Sharpe et al. Reference Sharpe, Emery, Inomata, Triadan, Kamenov and Krigbaum2018; Somerville et al. Reference Somerville, Sugiyama, Manzanilla, Schoeninger and Caramelli2016; Valadez et al. Reference Valadez Azúa, Blanco, Roldán, Rodríguez, Sugiyama and Torres2009), en Palenque pudieron existir espacios acondicionados para mantener peces con el objetivo de abastecer a la élite del sitio.

Al respecto, cabe señalar la existencia en la ciudad de seis estanques de agua, también llamados albercas. Uno de estos es el ubicado en el grupo habitacional La Picota, al oeste del asentamiento, el cual mide 10 m de largo por 4 m de ancho y 1,25 m de altura (French et al. Reference French, Straight and Hermitt2019; Figura 6). El estanque fue construido excavando la roca madre 1,5 m, hasta llegar a una fuente de agua subterránea, permitiendo una capacidad para almacenar 48.000 litros (French et al. Reference French, Straight and Hermitt2019).

Figura 6. Alberca principal del Grupo Picota. Tomado de palenquepoolproject.blogspot.com/2014. Fotografía de Kirk French.

Una característica sobresaliente de esta construcción es que presenta un sistema interno de drenaje que permite que se mantenga libre de basura y con agua en circulación, pues además del manantial, el arroyo Picota la alimenta por el sur (French et al. Reference French, Straight and Hermitt2019). Como el depósito fue construido sobre un nacimiento de agua, es posible observar como el líquido sale del fondo generando burbujas. De acuerdo con French y colegas (Reference French, Straight and Hermitt2019), esta acción se debe a la desgasificación de CO2 (dióxido de carbono), proceso natural que ocurre cuando el agua subterránea entra en contacto con la atmósfera.

Estas singularidades de la alberca son relevantes, pues coinciden con una forma de uso contemporánea para cultivar intensivamente peces nativos dulceacuícolas. De acuerdo con varios autores, las mojarras castarrica y tenguayaca pueden producirse en estanques artificiales siempre y cuando el agua se mantenga limpia, con presencia de oxígeno y un pH de 7,5 (Álvarez et al. Reference Álvarez González, Martínez, Couturier, Ramírez and García2013; Bayona et al. Reference Bayona Miramontes, Santander and Domínguez2017). Si bien desconocemos cual es el pH relativo del agua presente en la alberca del Grupo Picota, sí sabemos que las corrientes permanentes eliminan la basura, manteniendo el agua limpia (French et al. Reference French, Straight and Hermitt2019) y brindando además abundante oxígeno al estanque.

Por otro lado, la desgasificación de dióxido de carbono presente en la alberca diluye este elemento en el agua en forma de burbujas; en piscicultura la presencia de CO2 es importante ya que ayuda a regular la alcalinidad y el pH (Ladino-Orjuela Reference Ladino-Orjuela2011). En exceso, el dióxido de carbono resulta mortal para los peces, por lo que algunos productores instalan desgasificadores. El CO2 también es originado por otros procesos, como la respiración y los desechos de los peces (Ladino-Orjuela Reference Ladino-Orjuela2011); sin embargo, estas concentraciones se eliminan manteniendo los estanques limpios, algo que, como ya mencionamos, ocurre en La Picota. Aunado a lo anterior, la presencia de burbujas disminuye la concentración de sólidos suspendidos. En los tanques piscicultores, la eliminación de estas partículas se hace usando iones carbonatados, los cuales forman sustancias que se precipitan al fondo (Ladino-Orjuela Reference Ladino-Orjuela2011).

Todos estos rasgos, aunado a la abundancia de peces dulceacuícolas en el contexto arqueológico del Grupo IV, nos hace pensar en la alta probabilidad de que en Palenque pudo llevarse a cabo la crianza artificial de estos animales. Análisis futuros en talla y peso de estos pescados puede ayudarnos a corroborar esta hipótesis (Nayeli Jiménez, comunicación personal 2020). Así mismo, proponemos la excavación y cribado fino de los sedimentos de estos depósitos, donde probablemente encontraremos más evidencia.

Por el momento es difícil saber si el estanque del Grupo Picota sirvió para cultivar peces, sobre todo en una región donde los recursos pesqueros se encuentran al alcance. Sin embargo, no deja de llamar la atención la capacidad de almacenaje y limpieza del estanque de agua. Una posibilidad que nos parece bastante probable es la de conservar poblaciones de peces frescos, agilizando su captura y listos para ser usados por los pobladores del sitio. Ya hemos puntualizado la importancia simbólica de estos animales en Palenque, por lo que, al igual que otros bienes de prestigio, pudieron ser controlados de tal forma que se asegurara su disponibilidad. Esto permitiría el uso constante de estos recursos para diferentes propósitos: rituales, festividades o la comida diaria de las familias de élite palencanas.

Estos estanques debieron ser mantenidos con las especies traídas de los humedales y corrientes de agua frente a Palenque, muy probablemente siendo transportados vivos en canastos u ollas cerámicas, como ha sido propuesto para Caracol en Belice (Cunningham-Smith et al. Reference Cunningham-Smith, Chase and Chase2014). Lo anterior implica un conocimiento especializado en torno al cautiverio de ciertos peces para mantener las condiciones idóneas que permitieran su supervivencia.

El manejo y cautiverio de peces no es extraño en la actualidad entre los campesinos del sur de México, sobretodo en Tabasco y el norte de Chiapas, pues es común que los pobladores cultiven diversas variedades de mojarras nativas en depresiones inundadas cerca de sus hogares (Bayona et al. Reference Bayona Miramontes, Santander and Domínguez2017:2). Otro ejemplo relevante proviene de los lacandones modernos, quienes usan a los peces como parte importante de la dieta familiar, de tal forma que implementan sistemas de retención de peces en los arroyos para incrementar su consumo (Marion Reference Marion Singer1991:129).

Es común también que otros animales se mantengan en estos espacios, como tortugas, principalmente la mojina, la hicotea y el pochitoque. Así mismo, hemos observado que, en la región de los ríos en Tabasco, en los patios de las casas existen corrales especiales para la cría de tortugas con acceso a pequeños estanques de agua. Cuando los quelonios desovan los huevos son recolectados y llevados a areneros, donde se guardan hasta su eclosión. Sin duda, este manejo de los recursos silvestres es resultado de un largo periodo de convivencia con el entorno y puede remontarse a la época de los antiguos mayas. Al respecto, criaderos prehispánicos de tortuga blanca se han detectado en Comalcalco, Tabasco (Beauregard et al. Reference Beauregard Solís, Ruíz, Torres and Juárez2010:14), corroborando que la variabilidad genética actual de este quelonio es resultado de un largo periodo de manejo humano (González et al. Reference González Porter, Hailer, Villela, Anleu and Maldonado2011).

COMENTARIOS FINALES

Los resultados de las investigaciones arqueológicas en la antigua ciudad de Palenque y su región vecina durante los últimos años indican la importancia de la urbe a nivel regional y su influencia en la transformación del paisaje a lo largo de los años. Estos resultados también ponen de manifiesto algunas de las características únicas de la ciudad. Uno de estos rasgos sobresalientes fue su alta densidad demográfica: de aproximadamente 3.000 a 4.000 habitantes por km2 hacia finales del siglo ocho d.C.

Los antiguos palencanos tuvieron que recurrir a diferentes métodos para la provisión de alimentos, de manera constante y sustentable a largo plazo para una población en constante crecimiento. Ejemplo de esto son las técnicas de siembra intensiva, como las terrazas y los canales de irrigación (Liendo Reference Liendo Stuardo2000a, Reference Liendo Stuardo2000b, Reference Liendo Stuardo2001). Aunado a lo anterior, las especies animales encontradas en el sitio señalan que se practicó también la agricultura de temporal y se aprovecharon los arroyos, pantanos, ríos y lagunas, contribuyendo así con mayor contenido de proteína animal y vegetal. En este sentido, la posibilidad del manejo y cultivo de peces dulceacuícolas sería otro factor a sumar. Así mismo, pone de manifiesto no sólo el esfuerzo de las élites para manejar estos recursos, sino el gran conocimiento sobre la biología y ecología de los cíclidos para su supervivencia. Futuras excavaciones dentro de este reservorio, y otros en Palenque, podrán ayudar a corroborar o refutar esta hipótesis.

Finalmente, a partir de los datos que existen para Palenque y los vertidos en el presente estudio, podemos plantear que el emplazamiento del sitio y su posterior desarrollo como ciudad con una gran vitalidad y estabilidad, a lo largo de casi 800 años, responde, en gran medida, al conocimiento y acceso a un paisaje diverso rico en recursos a disposición de su población: selvas perennifolias, mantos acuíferos, piedra para la construcción y fabricación de cal y la vista hacia una planicie vasta en recursos pesqueros y clave para la navegación, comunicación y comercio en una extensa región.

ABSTRACT

The study of animal use in lowland Mayan cities has increased considerably in recent years, incorporating diverse methodologies that have made it possible to discern hunting, management, and captivity practices of some species. At Palenque, zooarchaeological studies have typically taken a biological approach, with little attention given to social aspects of human–animal interactions. Since 2016, the Palenque Regional Project (PREP) has carried out zooarchaeological studies in Group IV of Palenque, an elite housing complex from the Late Classic period. Flotation of excavated sediments recovered a variety of fauna, mainly freshwater fishes, and botanical remains that provide a more detailed interpretation of the ancient landscapes that surrounded the settlements and the practices for managing animal populations within the Mayan cities.

ACKNOWLEDGMENTS

Los autores queremos agradecer al posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y al Proyecto HAR2016-77170-R de la Universidad Complutense de Madrid, por el apoyo otorgado para la realización de este trabajo. Al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por los permisos y apoyo al proyecto durante todos los años de investigación en Palenque, y al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. A los revisores de este artículo por sus puntuales observaciones. Por último, a los participantes del Proyecto Regional Palenque y a las autoridades de la Zona Arqueológica de Palenque por el apoyo logístico.